Процедура адаптации модели ЖЦ ИС

При адаптации модели ЖЦ ИТ в интересах организации или проекта в соответствии с применяемыми политикой и процедурами должны выполняться следующие действия.

- Руководителем проекта (РП) определяются и документируются обстоятельства, воздействующие на адаптацию. Эти воздействия включают (но не ограничиваются) перечисленное ниже:

- стабильность и разнообразие среды функционирования;

- коммерческие или эксплуатационные риски, касающиеся заинтересованных сторон;

- новизну, размеры и сложность;

- дату начала и продолжительность применения;

- вопросы целостности, такие как безопасность, защищенность, секретность, удобство применения,

- доступность;

- вновь возникающие технологические возможности;

- бюджетный профиль и доступные организационные ресурсы;

- готовность предоставления услуг обеспечивающими системами.

- При наличии свойств, критичных по отношению к системе, руководитель проекта должен учесть структуры ЖЦ, которые рекомендованы или установлены в качестве обязательных стандартами, соответствующими области критичности.

- Далее руководитель проекта собирает входные данные от следующих заинтересованных сторон проекта:

- правообладатели системы;

- заинтересованные стороны соглашения, заключенного организацией;

- стороны, вносящие вклад в организационные функции.

- Руководитель проекта определяет новую (модифицированную) модель жизненного цикла системы в терминах стадий, их назначения, целей и результатов, которые достигаются вследствие применения процессов жизненного цикла в пределах каждой стадии.

- Проектный офис принимает решение об адаптации базовой модели.

- Модификация ЖЦ ИС приобретает локальный (для одного проекта и для одной (под)системы) или общекорпоративный характер по решению проектного офиса, по результатам апробации предложенной РП модификации.

| Описание причины: | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Действия | Базовый | Модифицированный | Характеристики модифицированного этапа/процесса | ||||

| Этап | Процесс | Этап | Процесс | Назначение | Цель | Результат | |

| _ | |||||||

| _ | |||||||

| Дата подачи заявки (руководитель проекта): | |||||||

| Дата принятия решения (проектный офис): | |||||||

| Дата начала применения: |

Разработка технико-экономического обоснования

Традиционно основной целью подготовки технико-экономического обоснования ( ТЭО ) ИТ-проекта является получение финансирования на реализацию соответствующей инициативы.

Кроме того, корректно составленное ТЭО может решать следующие задачи:

- приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и прочих ресурсов;

- определение совокупности организационно-технологических мероприятий по обеспечению заявленных бизнес-выгод от реализации проекта;

- обеспечение заинтересованности руководителей бизнес-подразделений в проекте;

- формирование основы для оценки соответствия результатов проекта и первоначальных планов.

Согласно последним исследованиям 75% компаний ставит именно такие цели при подготовке ТЭО, в то же время всего лишь 40% из них считают, что используемые ими методы позволяют получить корректную оценку эффективности внедряемого ИТ-решения [7].

Помимо обозначенных задач ТЭО может обеспечивать входную информацию для устава проекта, рассматриваемый в данной книге как ключевой документ интегрированного управления проектом. Для того чтобы ТЭО обеспечивал качественную информацию, рекомендуется следующим образом структурировать идентифицированные бизнес-выгоды ИТ-проекта (см. табл. 1.4.).

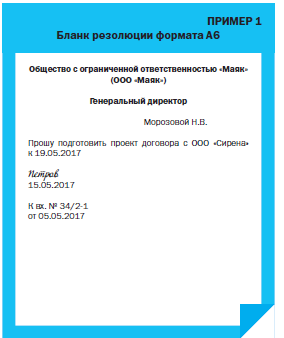

В соответствии с предлагаемым подходом [7] бизнес-выгоды можно классифицировать по двум факторам: (1) характеру воздействия на бизнес и (2) степени определенности. Таким образом, каждая выгода по проекту размещается «на пересечении» соответствующих значений двух обозначенных факторов.

Использование матрицы структурирования выгод начинается с определения характера воздействия на бизнес каждой из них. Определены три типа воздействия.

- Создание новых возможностей: функциональность информационной системы, ранее не доступная компании, ее контрагентам или иным заинтересованным сторонам.

- Повышение эффективности операций:функциональность новой информационной системы позволяет выполнять существовавшие до нее операции гораздо более эффективно.

- Отказ от операций:информационная система позволяет отказаться от выполнения операций, утративших свою актуальность для бизнеса компании в связи с изменением бизнес-процессов.

| ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС | ||||

|---|---|---|---|---|

| Создание новых возможностей | Повышение эффективности операций | Отказ от операций | ||

| СТЕПЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ | Финансовые | |||

| Количественные | ||||

| Измеримые | ||||

| Качественные |

После определения характера воздействия необходимо классифицировать каждую бизнес-выгоду по степени определенности (от менее определенных к более определенным): наблюдаемые (качественные), измеримые, количественные, финансовые.

- Качественные: выгоды, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения или суждения. В то время как данный тип выгод вполне допустим, необходимо всегда предупреждать ситуацию, когда без четкого значения выгоды на этапе планирования очень сложно определить степень ее реализации на момент принятия результатов проекта. В связи с этим рекомендуется разрабатывать четкие критерии реализации качественных выгод в самом начале проекта и, по возможности, собирать дополнительную информацию для «переноса» качественных выгод в более объективные категории.

- Измеримые:выгоды данного типа поддаются измерению. В распоряжении аналитика есть инструменты и техники, например, ключевые показатели эффективности, позволяющие измерить их значение до внедрения. Для данного типа бизнес-выгод характерна невозможность оценить значение соответствующего показателя после внедрения.

- Количественные:аналогично измеримым, количественные выгоды характеризуются наличием показателей, позволяющих измерить их значение до выполнения проекта. Но, в отличие от измеримых, значение показателей количественных бизнес-выгод на момент окончания проекта можно оценить с высокой степенью точности.

- Финансовые:это тип бизнес-выгод, которые могут быть выражены в терминах финансовых показателей. Отнесение бизнес-выгоды к данной категории должно производиться только в том случае, если в распоряжении аналитика имеется достаточно достоверная информация о финансовой оценке соответствующих показателей. Очевидно, финансовые выгоды есть результат «обогащения» количественных бизнес-выгод финансовыми данными. Агрегированные финансовые выгоды проекта образуют базу для построения финансовой модели проекта (ROI-модель) и расчета инвестиционных показателей: NPV, IRR, периода окупаемости.

Выбор той или иной категории для конкретной бизнес-выгоды производится на основе доступной информации о ней до момента реализации инвестиций. Каждая бизнес-выгода на момент ее идентификации относится к наименее определенной категории — наблюдаемая. По ходу анализа необходимо максимальное количество бизнес-выгод перенести в финансовую категорию для построения экономической модели окупаемости проекта, кроме доходной части, в которой должна быть отражена и расходная. В качестве инструмента оценки стоимости проекта и системы авторы рекомендуют использовать модель совокупной стоимости владения системы (TCO), рассмотрение которой будет произведено в разделе, посвященном управлению стоимостью проекта.

Формирование бизнес-цели проекта

Бизнес-цель — это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта. Ее формирование производится на стратегическом уровне, то есть бизнес-цель выступает в качестве связующего звена между глобальными задачами, стоящими перед организациями, и планируемым к реализации проектом. При отходе от стратегического видения происходит смещение бизнес-цели в сторону тактических и даже операционных задач, на уровне которых целью проекта видится «просто выдать продукт», а не достичь какой-либо тактической цели, поддерживающей стратегические цели организации. Этого нельзя допускать: бизнес-цель проекта должна всегда носить тактический или стратегический характер, но в то же время быть предельно точной и ясной (очень редко удается применить широко известный метод SMART к построению бизнес-цели проекта ).

Так, например, бизнес-целью проекта по приобретению и установке нового производственного оборудования является не покупка и установка оборудования, а устранение узкого места в производственном процессе и обеспечение надлежащих объемов выпуска, гарантирующих удовлетворение спроса и завоевание определенной доли рынка. Аналогично, проект внедрения информационной системы имеет своей бизнес-целью не разворачивание технических средств, а создание информационно-технологического фундамента для поддержки принятия руководством компании своевременных управленческих решений, направленных на обеспечение ее развития и роста.

Бизнес-цель должна быть достаточно веской, чтобы организация решилась перейти к разработке устава проекта, документа, в соответствии с лучшими практиками инициирующего выполнение проекта. В качестве инструмента, позволяющего определить необходимость реализации проекта, может быть использовано ТЭО, или бизнес-кейс, проекта.

Разработка устава проекта

Устав проекта — это инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации. Данный документ обычно отражает ситуацию со стороны организации-заказчика, выпускается руководителем, внешним по отношению к проекту, и назначает менеджера проекта, наделяя его полномочиями на использование в проекте ресурсов организации. Это особенно актуально в функционально-ориентированных и матричных организациях, т.е. в тех компаниях, где менеджеры не имеют непосредственной власти над членами проектной команды и другими ресурсами, но несут ответственность за выполнение проекта. Для того чтобы устав имел силу в подобной ситуации, издающий его руководитель, или спонсор проекта, должен находиться на том уровне, который подразумевает наличие контроля над ресурсами. Часто датой начала проекта считается день, следующий за подписанием устава.

Процесс разработки устава проекта уже подразумевает, что компания заинтересована в достижении какой-то цели или решении имеющейся проблемы и готова выделять под это ресурсы. Следовательно, со стороны организации-заказчика есть мотив инвестировать средства и ресурсы в генерацию такой информации, которая позволит разработать корректный устав проекта. К информации, имеющей ключевое значение для составления устава, относятся:

- стратегические и тактические цели организации-заказчика;

- формулировка требований организации-заказчика;

- ТЭО ;

- контракт;

- внутрикорпоративная методология управления проектами и соответствующие политики.

Решение о выполнении проекта — итог процесса отбора проектов, основанного на информации, которая изложена в вышеуказанных документах. Таким образом, крайне важно давать прямую ссылку в соответствующих разделах устава на них с тем, чтобы придать уставу больший вес.

В табл. 1.5 приведены требования к уставу проекта — перечислены обязательные разделы с необходимыми рекомендациями и пояснениями к их наполнению.

| № | Раздел | Пояснения |

|---|---|---|

| 1. | Название проекта | Каждый проект должен иметь название, отражающее его суть и в то же время достаточно яркое для привлечения внимания |

| 2. | Бизнес-причина возникновения проекта | Производственная необходимость, или самое общее описание проекта и требований к продукту, производство которого является результатом выполнения проекта. Формулировка причины фактически дает ответ на вопрос, зачем выполняется данный проект. Причины возникновения проекта могут основываться на требованиях рынка, техническом прогрессе, юридических требованиях или государственном стандарте |

| 3. | Бизнес-цель | Сформулирована заказчиком, исходя из стратегических и тактических целей компании, см. раздел «Формирование бизнес-цели проекта « |

| 4. | Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта | Видение организацией-заказчиком, как правило, высокоуровневое, способов достижения поставленной бизнес-цели или решения существующей проблемы. Проект считается успешным, если ожидания заказчика и участников проекта оказались выполненными, следовательно, к моменту формирования устава проекта его участники должны быть идентифицированы. Все задокументированные в уставе требования должны быть учтены при выполнении стоимостной оценки проекта |

| 5. | Расписание основных контрольных событий | На этапе формирования устава должно быть обязательно указано время начала и завершения проекта; при необходимости отмечаются ключевые вехи проекта, принципиальные для организации-заказчика. Вообще рекомендуется ограничить количество контрольных событий теми, которые абсолютно необходимы, т.е. обычно тремя-пятью. Иными словами, принимая во внимание цель устава и соответствующий уровень детализации, совершенно излишне разрабатывать длинный список событий — это только создаст дополнительные ограничения для выбора методологии реализации проекта. Кроме того, организации, придающие значение себестоимости, имеют тенденцию указывать для основных событий специфику бюджета ресурсов или бюджета средств [18] |

| 6. | Участники проекта | Перечисление заинтересованных сторон проекта, иными словами, круга лиц и организаций, на которых оказывает воздействие реализация данного проекта и которые сами могут воздействовать на него. Подробнее об участниках проекта см. раздел «Идентификация участников проекта» |

| 7. | Окружение проекта | Перечисление всех организационных факторов, характеризующих обстановку вокруг проекта и на рынке. Также необходимо указать благоприятные и неблагоприятные особенности среды, в которой проект будет выполняться (внутри и вне компании), и способность организации-исполнителя к его осуществлению, а организации-заказчика — к использованию его результатов. Далее (см. рис. 1.2) будет показан один из эффективных способов выполнения комплексного анализа окружения и участников проекта. При использовании этого подхода сначала определяется достаточно большое число факторов, действующих в окружении проекта; они заносятся в соответствующий сектор. Затем выделяются наиболее критичные из них (прямоугольники — участники, овалы — факторы окружения) [20] |

| 8. | Допущения относительно организации и окружения, а также внешние допущения | Набор условий, которые должны быть выполнены наряду с созданием продукта проекта, для достижения результата проекта. Допущения обуславливают риски проекта; во время проекта происходит их мониторинг. Пример допущений:

Обратите внимание, что при составлении устава проекта допущения формулируются со стороны организации-заказчика об организации-исполнителе |

| 9. | Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние ограничения | Ограничение указывает на условие, которое нельзя нарушать в процессе создания продукта проекта, или условие, которому ни при каких обстоятельствах не должен удовлетворять продукт проекта. Ограничения к тому же указывают на возможности команды проекта по выбору вариантов для выполнения любых проектных работ [11]. Пример ограничений проекта:

Обратите внимание, что при составлении устава проекта ограничения формулируются со стороны организации-заказчика об организации-исполнителе и о проекте в целом |

| 10. | Объем денежных средств, выделенных на достижение бизнес-цели | На данном этапе указывается сумма средств, которую организация-заказчик готова выделить на достижение сформулированной бизнес-цели проекта. Указанная сумма является результатом определения порядка величины и ошибка в оценке может составлять от ~ -20% до +100% [18] |

| 11. | Назначение руководителей проекта и общее определение полномочий ключевых членов проектной команды: РП, спонсор, координатор | Руководитель проекта назначается уставом проекта и формально приступает к выполнению своих обязанностей на следующий день после подписания устава проекта. Руководитель, или менеджер, проекта несет основную ответственность за общее планирование, направление и контроль проекта в течение всех фаз его жизненного цикла, ставя целью получение желаемого результата в рамках утвержденного бюджета и расписания. Основная задача руководителя проекта — объединение усилий всех лиц, участвующих в проекте. Для решения этой задачи менеджер проекта наделяется полномочиями по проекту, т.е. правом отдавать функциональным лидерам проекта распоряжения, необходимые для планирования, исполнения, мониторинга, оценивания и контроля работ, которые должны быть выполнены по данному проекту. Руководство проектом также включает в себя получение информации, необходимой для планирования, мониторинга, оценивания и контроля проекта [8,18]. Роль спонсора проекта обычно берет на себя (не назначается!!!) менеджер высшего звена, который действует от лица руководства компании, финансирующей или исполняющей проект2Авторы рекомендуют включать в проект руководителей и двух спонсоров проекта — по одному от заказчика и исполнителя. . Ключевая задача спонсора заключается в обеспечении ресурсов проекта, в том числе административных, а также в обеспечении связи между проектом и руководством организации-заказчика. На проекте спонсор является лицом, принимающим те решения, которые находятся за пределами полномочий руководителя проекта, например:

Роль спонсора проекта обычно не предполагает работы с полной занятостью вне зависимости от размера проекта [8,18]. Администратор (координатор) проекта — это специфическая функция на проекте, которая необходима для поддержки работ, связанных с администрированием и документированием функционирования проектной организации и обеспечением инфраструктуры проекта. Работа администратора имеет своей ключевой задачей поддержку руководителя проекта на операционном уровне с целью его высвобождения для интеллектуально-сложных задач. В обязанности координатора проекта может входить: администрирование проектных контрактов и договоров на протяжении всего ЖЦ, организация периодического сбора статуса выполнения проекта и т.п. Формировать всю команду и тем более сразу указывать имена |

-

Разработка технико-экономического обоснования

Традиционно

основной целью подготовки

технико-экономического обоснования

(ТЭО)

ИТ-проекта является получение

финансирования на реализацию

соответствующей инициативы. Кроме того,

корректно составленное ТЭО

может решать следующие задачи:

-

приоритизация

проектов в условиях ограниченных

финансовых, человеческих и прочих

ресурсов; -

определение

совокупности организационно-технологических

мероприятий по обеспечению заявленных

бизнес-выгод от реализации проекта; -

обеспечение

заинтересованности руководителей

бизнес-подразделений в проекте; -

формирование

основы для оценки соответствия

результатов проекта и первоначальных

планов.

Согласно

последним исследованиям 75% компаний

ставит именно такие цели при подготовке

ТЭО,

в то же время все лишь 40% из них считают,

что используемые ими методы позволяют

получить корректную оценку эффективности

внедряемого ИТ-решения.

Помимо

обозначенных задач ТЭО

может обеспечивать входную информацию

для устава проекта, рассматриваемый в

данной книге как ключевой документ

интегрированного управления проектом.

Для того чтобы ТЭО

обеспечивал качественную информацию,

рекомендуется следующим образом

структурировать идентифицированные

бизнес-выгоды ИТ-проекта (см. табл.

2.1.).

В

соответствии с предлагаемым подходом

бизнес-выгоды можно классифицировать

по двум факторам: (1) характеру воздействия

на бизнес и (2) степени определенности.

Таким образом, каждая выгода по проекту

размещается «на пересечении»

соответствующих значений двух обозначенных

факторов.

Использование

матрицы структурирования выгод начинается

с определения характера воздействия

на бизнес каждой из них. Определены три

типа воздействия.

-

Создание

новых возможностей:

функциональность информационной

системы, ранее не доступная компании,

ее контрагентам или иным заинтересованным

сторонам. -

Повышение

эффективности операций: функциональность

новой информационной системы позволяет

выполнять существовавшие до нее операции

гораздо более эффективно. -

Отказ

от операций: информационная

система позволяет отказаться от

выполнения операций, утративших свою

актуальность для бизнеса компании в

связи с изменением бизнес-процессов.

|

Таблица |

||||

|

ХАРАКТЕР |

||||

|

Создание |

Повышение |

Отказ |

||

|

СТЕПЕНЬ |

Финансовые |

|||

|

Количественные |

||||

|

Измеримые |

||||

|

Качественные |

После

определения характера воздействия

необходимо классифицировать каждую

бизнес-выгоду по степени определенности

(от менее определенных к более

определенным): наблюдаемые, измеримые,

количественные, финансовые.

-

Качественные:

выгоды, которые могут быть зафиксированы

на уровне экспертного мнения или

суждения. В то время как данный тип

выгод вполне допустим, необходимо

всегда предупреждать ситуацию, когда

без четкого значения выгоды на этапе

планирования очень сложно определить

степень ее реализации на момент принятия

результатов проекта. В связи с этим

рекомендуется разрабатывать четкие

критерии реализации качественных выгод

в самом начале проекта и, по возможности,

собирать дополнительную информацию

для «переноса» качественных выгод

в более объективные категории. -

Измеримые:

выгоды

данного типа поддаются измерению. В

расположении аналитика есть инструменты

и техники, например, ключевые показатели

эффективности, позволяющие измерить

их значение до внедрения. Для данного

типа бизнес-выгод характерна невозможность

оценить значение соответствующего

показателя после внедрения. -

Количественные:

аналогично

измеримым, количественные выгоды

характеризуются наличием показателей,

позволяющих измерить их значение до

выполнения проекта. Но, в отличие от

измеримых, значение показателей

количественных бизнес-выгод на момент

окончания проекта можно оценить с

высокой степенью точности. -

Финансовые:

это

тип бизнес-выгод, которые могут быть

выражены в терминах финансовых

показателей. Отнесение бизнес-выгоды

к данной категории должно производиться

только в том случае, если в распоряжении

аналитика имеется достаточно достоверная

информация о финансовой оценке

соответствующих показателей. Очевидно,

финансовые выгоды есть результат

«обогащения» количественных

бизнес-выгод финансовыми данными.

Агрегированные финансовые выгоды

проекта образуют базу для построения

финансовой модели проекта (ROI-модель)

и расчета инвестиционных показателей:

NPV, IRR, периода окупаемости.

Выбор

той или категории для конкретной

бизнес-выгоды производится на основе

доступной информации о ней до момента

реализации инвестиций. Каждая бизнес-выгода

на момент ее идентификации относится

к наименее определенной категории —

наблюдаемая. По ходу анализа необходимо

максимальное количество бизнес-выгод

перенести в финансовую категорию для

построения экономической модели

окупаемости проекта, кроме доходной

части, в которой должна быть отражена

и расходная. В качестве инструмента

оценки стоимости проекта и системы

авторы рекомендуют использовать модель

совокупной стоимости владения системы

(TCO), рассмотрение которой будет произведено

в разделе, посвященном управлению

стоимостью проекта.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

3.1. Adaptation of the project life cycle model

In this tutorial on managing IT projects, the life cycle model of information systems (IR life cycle ) described in GOST R ISO / IEC 15288 is used as a conceptual framework. In accordance with this standard, launching each new project involves creating (or adapting an existing ) model of life cycle consisting of stages.

The process of creating (or adapting an already existing) life-cycle model begins with defining the goals and results of each of the stages that form the structure of work for the detailed modeling of IT implementation processes. [ten]

Based on the assumptions of the basic standard, as well as the standard stages of the life cycle IT and the adopted sequence of their implementation, the authors propose the following life cycle model IT, which determines the sequence of presentation of the material in the book.

1. Project Planning

2. Design

3. Development and implementation

4. Operation and support

5. Recycling and updating

The table below presents the objectives of each of the selected stages of life cycle (see table. 3.1).

The stages are the stages of the life cycle of the information system and are not identical to the life cycle of the project. The product life cycle reflects what needs to be done to create, operate, maintain and dispose of the product, and the project life cycle reflects how to organize and manage work. The life cycle phase of a product may include all phases of a project life cycle (see Fig. 3.1 (a, b)), and, in accordance with GOST R ISO / IEC 15288 [10], provides for planning, evaluation and control phases, and also the decision making process — the gateway (see Fig. 3.1. (a)), through which the transition to the next stage of the life cycle of the IP takes place and which is the point of monitoring quality and the point of deciding whether to continue the project [10]. It should be noted that planning, evaluation and control are characteristic of any management cycle (for example, the Deming cycle). Thus, their use, including at the “ Operation and Support ” stage, which is of a pronounced operational (non-project) character, is quite justified.

Table 3.1. The objectives of the stages of the life cycle of the information system

|

Stage (GOST R ISO / IEC 15288) |

Stage (adapted) |

Stage goal |

|

Idea |

Project planning |

Evaluation of new business opportunities, development of preliminary system requirements and testing of their feasibility. Conceptual planning of the whole life cycle of IP |

|

Development |

Design |

Creating a project system that meets the requirements of the acquirer and can be implemented, tested, evaluated, applied as intended, supported during the application, subsequently written off and / or updated |

|

Production |

Development and implementation |

Development (customization) of the system in accordance with the requirements of the acquirer, testing of the system, implementation of relevant organizational and technical measures and deployment of supporting systems aimed at ensuring the correct operation of the implemented product |

|

Application Application Support |

Operation and support |

Using the embedded product in the specified operating conditions and ensuring long-term performance. Implementation in the process of operation of logistics, maintenance and repairs, which ensure the continuous operation of the system in question and the sustainable provision of services that support its use |

|

Withdrawal and write-off |

Recycling and update |

Ensuring the removal of the system under consideration and associated with it the servicing and supporting organizational and technological subsystems. Support planning for the transition to a new version of the current or a completely new system |

Considering each stage of the life cycle IT as a separate project allows (in fact, makes it only possible) to apply the incident wave method of planning, which significantly reduces the riskiness of the project and increases the chances of success [9].

Fig. 3.1. (a, b) Examples of the relationship between the life cycle of the information system and the project life cycle

At the same time, the processes carried out within the framework of one stage of the life cycle of IT, can have interrelations both within this stage and with the processes of the other stages. Obviously, to successfully achieve the objectives of the project, it is necessary not only to manage each process separately, but also to ensure an integrated approach to management, taking into account interconnections, interdependencies of both individual processes and groups of processes.

In order to structure the project management processes, it is customary to divide into areas of knowledge. Below are the areas of knowledge that make up the project management processes. The proposed list is based on the recommendations of the best world practices and is contained in the project management standard [1,10, 23].

Integration Management

Content management

Time management

Cost management

Quality control

Management of risks

Human Resource Management

Communications management

Configuration management

A description of the content of each of the above areas of knowledge and the corresponding processes is given in Table. 3.2.

Table 3.2. Areas of knowledge of project management

|

Field of knowledge |

Description |

Processes |

|

Integration Management |

Integration management includes the processes and actions required to define, refine, combine, combine, and coordinate various project management processes and actions within project management process groups . Thus, the goal of this process is to achieve effective interaction between project management processes that ensure the achievement of project objectives. Effective interaction at the planning stage consists in forming the baseline of project 1 (project baseline), at the assessment stage — in comparison with the baseline and adjusting it in accordance with it at the control stage |

1. Development of the feasibility study of the project. 2. Development of the project charter. 3. Develop a project management plan . 4. Management and management of project execution. 5. Implementing integrated change management. 6. Evaluation of project alternatives. 7. Planning for the closure of the project and the transition to the stage of operation. 8. Completion of the project. |

|

Content management |

Content management includes processes and actions that ensure the inclusion in the project of all those and only those works that are necessary for the successful implementation of the project. It is directly related to the definition and control of what is included or not included in the project [1.23] |

1. Formation of the project requirements. 2. The formation of the SRI . 3. Determining the content of the project. 4. Determination of the results of all stages of RC . 5. Evaluation of the feasibility of the project requirements. 6. Confirmation of the content of the project. 7. Definition of updated system requirements. 8. Monitoring the content and scope of the project. 9. Assessment of user readiness to work in the system. 10. Planning end-user training |

|

Time management |

Project time management includes processes that ensure timely completion of the project [23] |

1. Formation of the list of project works. 2. Determination of the project work sequence. 3. Evaluation of the complexity and duration of work. 4. Development of the basic schedule of the project . 5. Control and management of the project schedule |

|

Cost management |

Project Cost Management integrates processes performed during planning, budget development, and cost control to ensure project completion within the approved budget [23] |

1. Estimate the cost of the project. 2. Development of project estimates. 3. Development of a basic plan for the cost. 4. Project cost management |

|

Quality control |

Project quality management processes integrate all operations carried out in the executing organization, which determine the policy, objectives and distribution of responsibility in the field of quality in such a way that the project meets the needs for which it was undertaken. Quality management is carried out through a management system that provides for certain rules, procedures and processes for quality planning, quality assurance and quality control, as well as operations for their improvement. |

1. Formation of the project quality program. 2. Formation of the baseline of the project requirements. 3. Manage project requirements. 4. Implementation of quality assurance. 5. Testing. 6. Acceptance of results |

|

Risk management |

The risk management process is closely related to the overall project life cycle. In the early stages, the risks associated with the business, the project framework, the requirements for the final product and the design of this product prevail. At the implementation stage, technological risks dominate, and the role of risks associated with the support and maintenance of the system further increases. Throughout the project’s life cycle, new risks arise that require additional analysis and planning. According to GOST R ISO / IEC 15288-2005 [10], the goal of the risk management process is to reduce the consequences of the negative impact of likely events that may cause quality changes. , cost, timing or deterioration of technical specifications. During this process, the definition, assessment, processing and monitoring of risks occurring during the full life cycle are carried out, and a response is developed to each risk in terms of the implementation of appropriate measures to counter the risk or its adoption. |

1. Planning risk management. 2. Risk identification. 3. Qualitative risk analysis . 4. Quantitative risk analysis. 5. Planning risk response. 6. Monitoring and risk management |

|

Human Resource Management |

Human resource management of a project is the process of ensuring the effective use of human resources of a project, which include all project participants (sponsors, customers, project team, subcontractors, company departments and other project participants [13,17]) |

1. Human resource planning. 2. Set the project team. 3. Assessment of accessibility. 4. Development and evaluation of the project team. 5. Organization of project infrastructure |

|

Communications management |

Managing project communications is the process of identifying and effectively providing all project participants with information about the project, as well as creating a single image of the project within the organization. |

1. Identification of project participants. 2. Forming a strategy and communication plan . 3. Implement a communication plan and collect feedback |

|

Configuration management |

Configuration management is the process of managing hardware, software, data, and documentation during the development, testing, and use of information systems. The goal of the configuration management process is to establish and maintain the integrity of all identified project deliverables or the process of ensuring access to them by any interested party. The tasks of managing the configuration of the project are: 1. Defining a configuration management strategy that includes the following items: o — determination of the authority to prohibit or allow access, the implementation and control of changes to configuration elements; o determining the location and storage conditions of configuration items, including environmental requirements, and in the case of information, storage requirements for information carriers in accordance with the assigned levels of integrity, security and safety; o determination of criteria or events corresponding to the start of configuration control and maintenance of baselines in the process of evolution of configurations; o defining the audit strategy and responsibility for ensuring the continuous integrity and security of information describing the configuration; 2. identification of elements that need to be controlled in the configuration management process; 3. Maintain configuration information at an acceptable level of integrity and security. For this it is recommended: o maintain configuration records throughout the life cycle and archive them in accordance with agreements, legislation or industry best practices; o Describe the configuration in accordance with industry or technology standards, where applicable. o register the rationale for changes to the baseline configuration and related permissions data; 4. ensuring that configuration baseline changes are appropriately identified, recorded, evaluated, approved, conducted, and verified. For this it is recommended: o register configuration steps; o manage the execution of records, changes and statements of the current configuration status and the status of all previous configurations to confirm the correctness, timeliness, integrity and security of information; o conduct an audit to verify the compliance of the base line of the Criminal Code with the requirements for the project results |

1. Identification of configuration management objects. 2. Infrastructure planning under development. 3. Establishing the project configuration baseline. 4. Assessment of compliance with the baseline configuration. 5. Control configuration of selected project elements. 6. Ensuring the integrity of configuration items. 7. Project infrastructure reconfiguration |

Each of the stages of the life cycle of IT and the life of the project provides a set of tasks.

Within specific projects, the proposed stages of the life cycle IT, as well as individual processes of the life cycle IT, can be individually selected, identified and, if necessary, modified to achieve the modified goals and results of the respective stages.

Changes made should be documented. The general requirements for the modification procedure are as follows: any new life cycle process is defined and documented in terms of its purpose, goals, and results. Responsible for this kind of modification is, as a rule, the head of the relevant project. At the same time, the approval of an adapted, abbreviated or augmented life cycle model of an IP is usually performed by a project management office or another organizational unit whose responsibilities include maintaining the integrity and relevance of corporate project management methodology [8].

The above procedure and template for documenting the life cycle modification of IT is one of the possible options for designing the corresponding actions on the life cycle IT.

3.2. The procedure for adapting the life cycle model of IC

When adapting the life cycle model of IT in the interests of the organization or project in accordance with the applicable policies and procedures, the following actions should be performed.

1. The project manager (PM) identifies and documents the circumstances affecting the adaptation. These impacts include (but are not limited to) the following:

o stability and diversity of the functioning environment;

o commercial or operational risks related to interested parties;

o novelty, size and complexity;

o start date and duration of use;

o integrity issues such as security, security, privacy, ease of use,

o availability;

o newly emerging technological capabilities;

o budget profile and available organizational resources;

o readiness to provide services by supporting systems.

2. In the presence of properties that are critical to the system, the project manager should take into account the life cycle structures that are recommended or established as mandatory standards corresponding to the field of criticality.

3. Next, the project manager collects input from the following project stakeholders:

o copyright holders of the system;

o interested parties to the agreement entered into by the organization;

o parties contributing to organizational functions .

4. The project manager defines a new (modified) model of the system life cycle in terms of stages, their purpose, goals and results, which are achieved as a result of applying life cycle processes within each stage.

5. The project office decides on the adaptation of the base model.

6. The life cycle modification of the information system acquires a local (for one project and for one (sub) system) or corporate-wide nature at the decision of the project office, based on the results of testing the proposed RP of the modification.

Table 3.3. Template adaptation of the information system life cycle model

|

Description of the reason: |

|||||||

|

Actions |

Base |

Modified |

Characteristics of the modified stage / process |

||||

|

Stage |

Process |

Stage |

Process |

Purpose |

purpose |

Result |

|

|

_ |

|||||||

|

_ |

|||||||

|

Application date (project manager): |

|||||||

|

Date of decision (project office): |

|||||||

|

Starting date: |

3.3. Feasibility Study Development

Traditionally, the main objective of preparing a feasibility study of an IT project is to obtain funding for the implementation of the relevant initiative. In addition, a correctly constructed feasibility study can solve the following tasks:

- приоритизация проектов в условиях ограниченных финансовых, человеческих и прочих ресурсов;

- определение совокупности организационно-технологических мероприятий по обеспечению заявленных бизнес-выгод от реализации проекта;

- обеспечение заинтересованности руководителей бизнес-подразделений в проекте;

- формирование основы для оценки соответствия результатов проекта и первоначальных планов.

Согласно последним исследованиям 75% компаний ставит именно такие цели при подготовке ТЭО , в то же время всего лишь 40% из них считают, что используемые ими методы позволяют получить корректную оценку эффективности внедряемого ИТ-решения [7].

Помимо обозначенных задач ТЭО может обеспечивать входную информацию для устава проекта, рассматриваемый в данной книге как ключевой документ интегрированного управления проектом. Для того чтобы ТЭО обеспечивал качественную информацию, рекомендуется следующим образом структурировать идентифицированные бизнес-выгоды ИТ-проекта (см. табл. 3.4.).

В соответствии с предлагаемым подходом [7] бизнес-выгоды можно классифицировать по двум факторам: (1) характеру воздействия на бизнес и (2) степени определенности. Таким образом, каждая выгода по проекту размещается «на пересечении» соответствующих значений двух обозначенных факторов.

Использование матрицы структурирования выгод начинается с определения характера воздействия на бизнес каждой из них. Определены три типа воздействия.

1. Создание новых возможностей : функциональность информационной системы, ранее не доступная компании, ее контрагентам или иным заинтересованным сторонам.

2. Повышение эффективности операций :функциональность новой информационной системы позволяет выполнять существовавшие до нее операции гораздо более эффективно.

3. Отказ от операций : информационная система позволяет отказаться от выполнения операций, утративших свою актуальность для бизнеса компании в связи с изменением бизнес-процессов.

Таблица 3.4. Матрица структурирования выгод ИТ-проекта (7])

|

ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИЗНЕС |

||||

|

Создание новых возможностей |

Повышение эффективности операций |

Отказ от операций |

||

|

СТЕПЕНЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ |

Финансовые |

|||

|

Quantitative |

||||

|

Измеримые |

||||

|

Qualitative |

После определения характера воздействия необходимо классифицировать каждую бизнес-выгоду по степени определенности (от менее определенных к более определенным): наблюдаемые (качественные), измеримые, количественные, финансовые.

1. Качественные : выгоды, которые могут быть зафиксированы на уровне экспертного мнения или суждения. В то время как данный тип выгод вполне допустим, необходимо всегда предупреждать ситуацию, когда без четкого значения выгоды на этапе планирования очень сложно определить степень ее реализации на момент принятия результатов проекта. В связи с этим рекомендуется разрабатывать четкие критерии реализации качественных выгод в самом начале проекта и, по возможности, собирать дополнительную информацию для «переноса» качественных выгод в более объективные категории.

2. Измеримые :выгоды данного типа поддаются измерению. В распоряжении аналитика есть инструменты и техники, например, ключевые показатели эффективности, позволяющие измерить их значение до внедрения. Для данного типа бизнес-выгод характерна невозможность оценить значение соответствующего показателя после внедрения.

3. Количественные :аналогично измеримым, количественные выгоды характеризуются наличием показателей, позволяющих измерить их значение до выполнения проекта. Но, в отличие от измеримых, значение показателей количественных бизнес-выгод на момент окончания проекта можно оценить с высокой степенью точности.

4. Финансовые :это тип бизнес-выгод, которые могут быть выражены в терминах финансовых показателей. Отнесение бизнес-выгоды к данной категории должно производиться только в том случае, если в распоряжении аналитика имеется достаточно достоверная информация о финансовой оценке соответствующих показателей. Очевидно, финансовые выгоды есть результат «обогащения» количественных бизнес-выгод финансовыми данными. Агрегированные финансовые выгоды проекта образуют базу для построения финансовой модели проекта (ROI-модель) и расчета инвестиционных показателей: NPV, IRR , периода окупаемости.

Выбор той или иной категории для конкретной бизнес-выгоды производится на основе доступной информации о ней до момента реализации инвестиций. Каждая бизнес-выгода на момент ее идентификации относится к наименее определенной категории — наблюдаемая. По ходу анализа необходимо максимальное количество бизнес-выгод перенести в финансовую категорию для построения экономической модели окупаемости проекта, кроме доходной части, в которой должна быть отражена и расходная. В качестве инструмента оценки стоимости проекта и системы авторы рекомендуют использовать модель совокупной стоимости владения системы ( TCO ), рассмотрение которой будет произведено в разделе, посвященном управлению стоимостью проекта.

3.4. Формирование бизнес-цели проекта

Бизнес-цель — это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта. Ее формирование производится на стратегическом уровне, то есть бизнес-цель выступает в качестве связующего звена между глобальными задачами, стоящими перед организациями, и планируемым к реализации проектом. При отходе от стратегического видения происходит смещение бизнес-цели в сторону тактических и даже операционных задач, на уровне которых целью проекта видится «просто выдать продукт», а не достичь какой-либо тактической цели, поддерживающей стратегические цели организации. Этого нельзя допускать: бизнес-цель проекта должна всегда носить тактический или стратегический характер, но в то же время быть предельно точной и ясной (очень редко удается применить широко известный метод SMART к построению бизнес-цели проекта ).

Так, например, бизнес-целью проекта по приобретению и установке нового производственного оборудования является не покупка и установка оборудования, а устранение узкого места в производственном процессе и обеспечение надлежащих объемов выпуска, гарантирующих удовлетворение спроса и завоевание определенной доли рынка. Аналогично, проект внедрения информационной системы имеет своей бизнес-целью не разворачивание технических средств, а создание информационно-технологического фундамента для поддержки принятия руководством компании своевременных управленческих решений, направленных на обеспечение ее развития и роста.

The business objective should be sufficiently weighty for the organization to decide to proceed to the development of the project charter, the document, in accordance with the best practices of the initiating project. As a tool to determine the need for the project, a feasibility study , or business case, of the project can be used .

Оценка помогает команде определить вектор развития проекта и вовремя его скорректировать. Однако для многих менеджеров оценка — сложный и пугающий процесс, из-за чего она часто упрощается или игнорируется вовсе.

Вместе с Андреем Кокшаровым, продюсером направления «Высшее образование» в Нетологии, разобрались, зачем проводить оценку проекта, из каких этапов она состоит и какие инструменты помогут в этом.

Статья будет полезна участникам проектных команд и начинающим предпринимателям.

Проект — это временное предприятие, которое направлено на создание уникального продукта или услуги. Проекты могут иметь различные формы и реализовываться в любой сфере и отрасли. Например, проектами можно считать:

- создание вакцины от коронавируса;

- разработку приложения по мониторингу за больными;

- проект слияния двух организаций;

- разработку нового технического устройства;

- строительство какого-либо объекта;

- разработку IT-продукта для удовлетворения неочевидной или новой для рынка потребности.

Также к проектам относят стартапы — молодые компании без опыта операционной или проектной деятельности, работающие над идеей с высокой долей риска и неопределённости.

Любой проект начинается с идеи, а заканчивается, когда:

- достигнуты цели проекта;

- становится понятно, что достичь поставленных целей невозможно;

- проект больше не актуален для заказчика или рынка.

Оценка проекта как раз помогает избежать рисков не уложиться в бюджет или сроки проекта, потерять в качестве продукта или разработать фичи, которые никому не нужны.

Расскажу, зачем командам проводить оценку проекта и какие методы при этом используют.

Оценка проекта — это способ выяснить, насколько вероятно выполнить задачу в нужные сроки, качественно и в пределах бюджета.

Оценка позволяет понять реальный статус проекта.

Она не призвана наказать отстающих, иначе участники будут приукрашать результаты или прятать неудобные данные и оценка станет необъективной и бесполезной.

Получить реальные данные для принятия решений возможно только, если оценка будет достоверной и актуальной. Чтобы в процессе оценки не возникало искажений, руководителю важно позволить участникам проектных команд высказывать опасения и предположения по ходу проекта.

Например, в некоторых компаниях используют анонимные ящики, которые устанавливают в общедоступных местах, чтобы любой участник команды мог положить туда записанные на листке бумаги сомнения и опасения. С определённой периодичностью менеджер проекта проверяет ящик и узнаёт о проблеме, о которой по какой-то причине подчинённые не говорят лично.

Оценку проекта можно разделить на оценку идеи проекта и оценку самого проекта. Данные блоки в свою очередь состоят из процессов, связанных с оценкой бюджета, сроков, качества и прочих компонентов в зависимости от уровня сложности проекта.

Оценка идеи проекта происходит на этапе, когда формируется бизнес-план и создаётся концепт продукта. Она позволяет руководителю обосновать решение о запуске проекта и его необходимости для бизнеса. В оценке идеи обычно участвуют аналитик, команда маркетинга, менеджер будущего проекта. По её результатам принимают решение об инициации проекта, подписывают устав проекта и набирают команду.

Оценка же самого проекта может происходить на всех этапах, начиная от планирования до этапа завершения. Её задача — скорректировать ход проекта. После проведения оценки проекта обычно вносят изменения в документацию, может измениться состав команды или перечень фичей продукта, либо вовсе решают закрыть проект. Если команда решила продолжать, то после этого оценивают потребности в дополнительных ресурсах.

Менеджер определяет, что важно рассмотреть в ходе оценки проекта. Он же решает, какие процессы нужно оценить и формирует список критериев для оценки каждого из них. В крупных компаниях — особенно тех, которые работают на зарубежном рынке, — инициирует оценку обычно отдельный специалист или команда специалистов отдела контроллинга, которые следят за ходом проекта. В перечень могут входить, например, такие процессы, как:

- бюджетирование — соответствует ли потенциальный доход от проекта затраченным ресурсам, нет ли несоответствий в запланированном бюджете и реальными запросами рынка;

- качество получаемого продукта — нет ли изменений в качестве продукта из-за изменений, произошедших в ходе проекта (например, не стало возможности закупить дорогие материалы), соответствует ли продукт требованиям отраслевых сертификатов (ГОСТ, ISO и тому подобные);

- потребность в материальных и нематериальных ресурсах — нет ли несоответствий с изначально запланированным качеством и количеством ресурсов с реальной ситуацией, нет ли необходимости перераспределить ресурсы или нужно поискать возможности для приобретения новых ресурсов;

- соответствие запланированным срокам — нет ли проблем с их соблюдением, не нужны ли дополнительные временные ресурсы;

- дополнительные процессы с учётом отраслевой специфики.

Состав оцениваемых процессов определяет менеджер на этапе инициации проекта. Чаще всего это называется процессом адаптации системы управления проектом к новому проекту — важно настроить его под среду и процессы внутри компании. Во время адаптации менеджер проекта тесно взаимодействует с командой проекта, с владельцем продукта и ключевыми стейкхолдерами. Адаптация помогает определить контролируемые точки в проекте, грамотно распределить ресурсы и разработать базовый план проекта.

Процесс адаптации — важный этап в работе над любым проектом, так как из-за уникальности разрабатываемого продукта каждый новый проект требует свой набор инструментов, компонентов и контрольных точек.

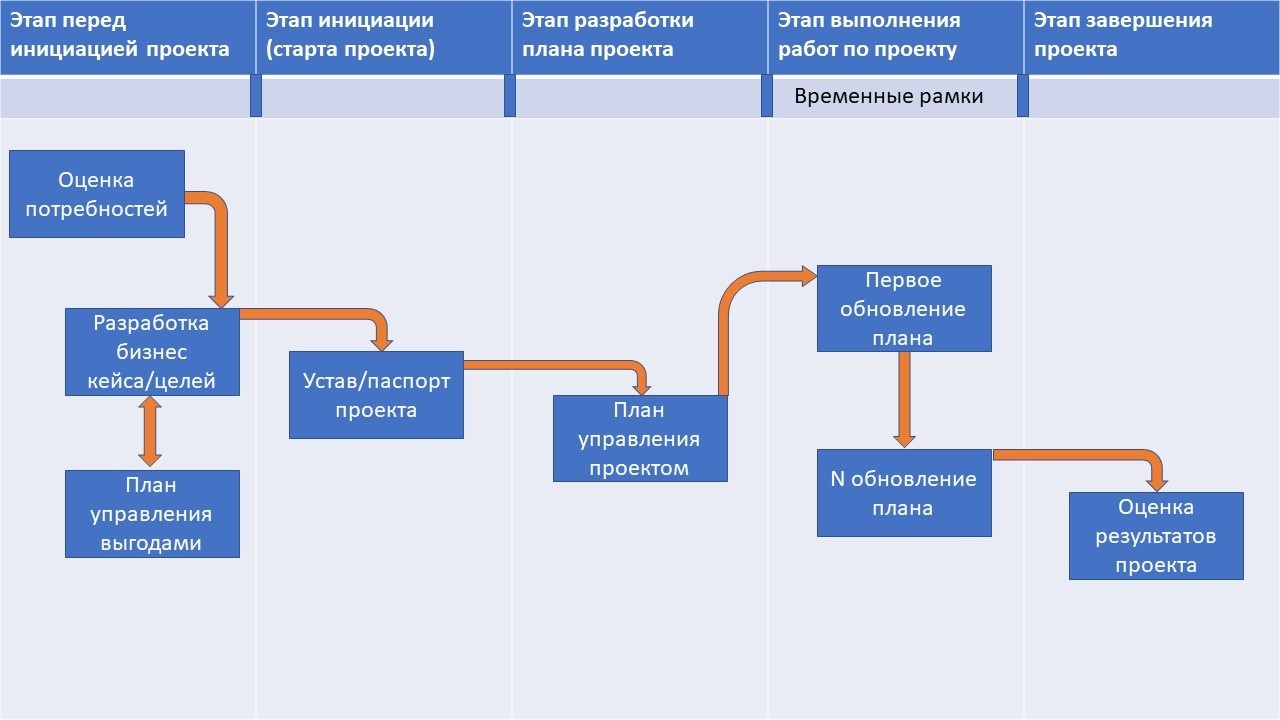

Менеджер проекта разрабатывает план управления выгодами проекта. И в процессе адаптации ему необходимо синхронизировать между собой основные бизнес-документы проекта — понять, нет ли расхождения между ними и бизнес-кейсом, который изначально представлялся руководству.

К основным бизнес-документам относят:

- Бизнес-кейс проекта — анализ целесообразности проекта, описания и оценки идеи, которые используются для определения и обоснования основных выгод проекта. За утверждение бизнес-кейса отвечает спонсор или руководитель продукта. Менеджер проекта выступает в роли администратора, который готовит документы и данные для бизнес-кейса.

- План управления выгодами проекта — план по определению результатов проекта, реализация которых позволяет получить запланированные выгоды. За него уже полностью отвечает менеджер проекта.

Прежде чем сформулировать бизнес-кейс, нужно провести оценку потребностей рынка. В неё будет входить первичная оценка бизнес-идеи, оценка бизнес-задач, потенциальных проблем и возможностей проекта.

Существует большое количество методов оценки проектов. Правительства разных стран используют различные методы оценки, а частные компании разрабатывают свои собственные подходы к оценке, опираясь на мировой и личный опыт.

Поэтому методы оценки проектов в равной степени подойдут как для проекта, так и для стартапа, так как по своей сути он является технологическим проектом.

Проектная работа должна основываться на запланированных сроках, придерживаться ТЗ и устава проекта, иметь системы оценки и переоценки ресурсов, сроков и прочих компонентов. Иначе такая работа превращается в неопределённый временной забег без чётких целей с почасовой оплатой.

В проекте заказчик платит за результат, а не за рабочие встречи, время технических специалистов и отговорки менеджера проекта. Заказчик не оценит 13 000 часов работы по разработке продукта, если продукт будет сырой и недееспособный. Заказчик оценит лишь качественный продукт.

Поэтому отсутствие системы оценки проекта наравне с отсутствием фиксации договорённостей по проекту и игнорированием расстановки приоритетов в задачах — одна из основных причин возникновения проблем при реализации проекта.

Система оценки проекта — совокупность процессов и инструментов, которые направлены на своевременную оценку, анализ и подготовку документации о продолжении работы над проектом или о внесении в него изменений.

По содержанию система оценки проекта относится к группе процессов мониторинга и контроля проекта и должна включать процессы, направленные на оценку важных этапов и элементов проекта.

В малых и средних проектах ответственный за систему оценки проекта — менеджер проекта, в крупных — отдел контроллинга или специалист проектного офиса и менеджер программы, в рамках которой реализуется проект.

Остановимся подробнее на методах, инструментах и содержании оценки проекта.

Наиболее распространённый инструмент оценки проекта — экспертная оценка, которую используют не только в проектном подходе.

Экспертные оценки могут быть индивидуальные и коллективные.

Индивидуальная оценка — процесс привлечения эксперта с опытом реализации аналогичных проектов. Эксперт анализирует основные точки, указывает для них допущения и риски, после чего высказывает предположение по оценке.

Коллективная оценка — собрание, симпозиум или совет, на который приглашаются участники проекта, отвечающие за разные области и процессы. Каждый участник описывает предположение по продолжительности, сложности работ по своему участку или другому оцениваемому параметру. Руководитель проекта систематизирует выводы и выстраивает общий график или систему действий по проекту.

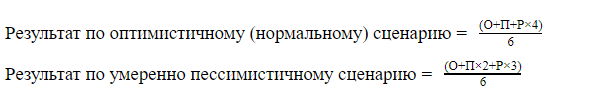

Более точные и менее распространённые — количественные оценки, например, метод PERT.

Метод PERT (англ. Program Evaluation Review Technique) используют для оценки времени выполнения задачи по проекту. Идея оценки заключается в использовании для расчёта оптимистичного и пессимистичного сроков выполнения задачи. Наиболее точный результат можно получить, если в качестве примера взять реальные сроки по схожим задачам в предыдущих проектах. При этом даже без знания чётких сроков можно воспользоваться экспертной оценкой опытных менеджеров проектов для вычисления результата.

Формулы расчёта по методу PERT выглядят следующим образом:

О = оптимистичная оценка: минимально возможная длительность выполнения задачи, если всё идет по плану. Риски учтены и не должны возникнуть.

Р = реалистичная оценка: среднее значение для подобных задач, с учётом возникновения рисков, которые не оказывают значительного воздействия на продолжительность проекта.

П = пессимистическая оценка: закладываем вероятность возникновения средних и серьёзных рисков, при возникновении которых существует вероятность значительного переноса сроков.

Метод PERT хорошо подходит для высокоуровневой оценки проектов и оценки общих трудозатрат, но при более детальной декомпозиции работ процесс анализа может быть неоправданно трудоёмким или ошибочным. Поэтому не рекомендуется использовать данный метод при расчёте непродолжительных задач.

Для определения объёма непродолжительных задач наилучшим образом подходят методы и инструменты оценки работ, принятые в различных Agile-подходах.

- Освоите профессию проджект-менеджера в IT и digital

- Пройдёте стажировку у партнёров программы уже в первый год обучения

- Примете участие в нескольких реальных проектах, которые сможете добавить в портфолио

Существует большое количество инструментов, созданных для оценки продолжительности работ, качественных показателей и прочих важных компонентов проекта. Выделим наиболее универсальные из них, подходящие и часто используемые в описанном или модифицированном виде для оценки различных временных, качественных и прочих количественных показателей.

По опыту автора статьи, эффективную оценку проекта без серьёзных трудозатрат можно произвести при помощи последовательного использования двух инструментов, распространённых в гибких системах управления проектами. Это выстраивание порядка задач и покер планирования — рассмотрим их подробнее.

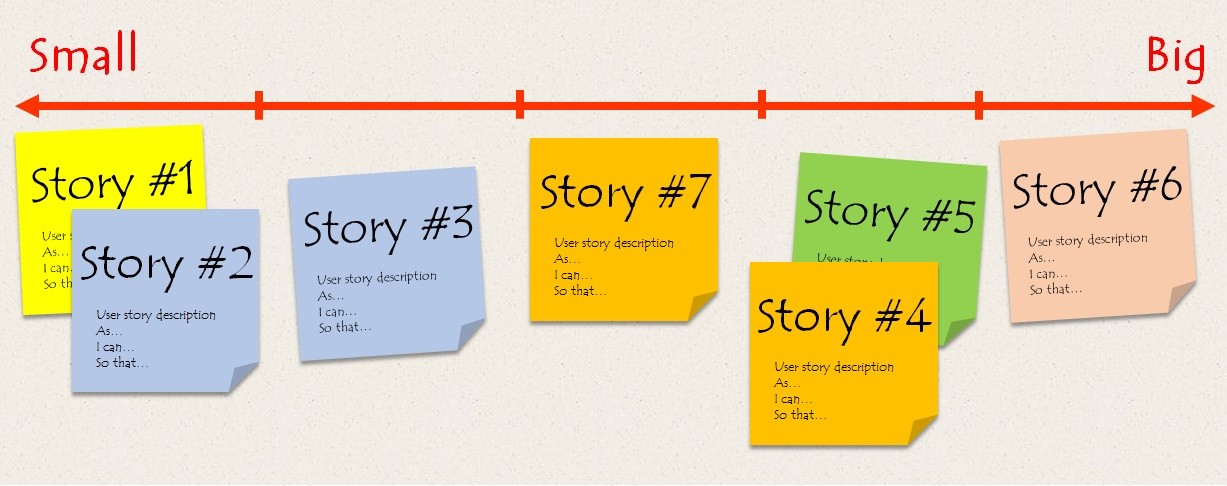

Выстраивание порядка задач (Ordering Rule)

Этот инструмент представляет собой пошаговый процесс, цель которого выстроить порядок из всех предстоящих задач.

Перед началом процесса ведущий утверждает соотношение цвета стикера с типом задачи. На стикеры выписывают все задачи и раскладывают случайным образом на столе.

Далее каждый участник процесса оценки совершает одно из двух действий: берёт карточку и размещает её на шкале или перемещает на соседнее поле уже прикреплённую карточку, комментируя и обсуждая с участниками своё решение. При необходимости на доску можно добавить отдельное окно, где будут размещены задачи, которые имеют неопределённый размер.

Данный процесс позволяет определить объём задач проекта.

Такой инструмент эффективен при работе с 10–20 задачами. Если требуется обсуждение большего количества задач, лучше разделить процесс на несколько сеансов или воспользоваться схожим инструментом.

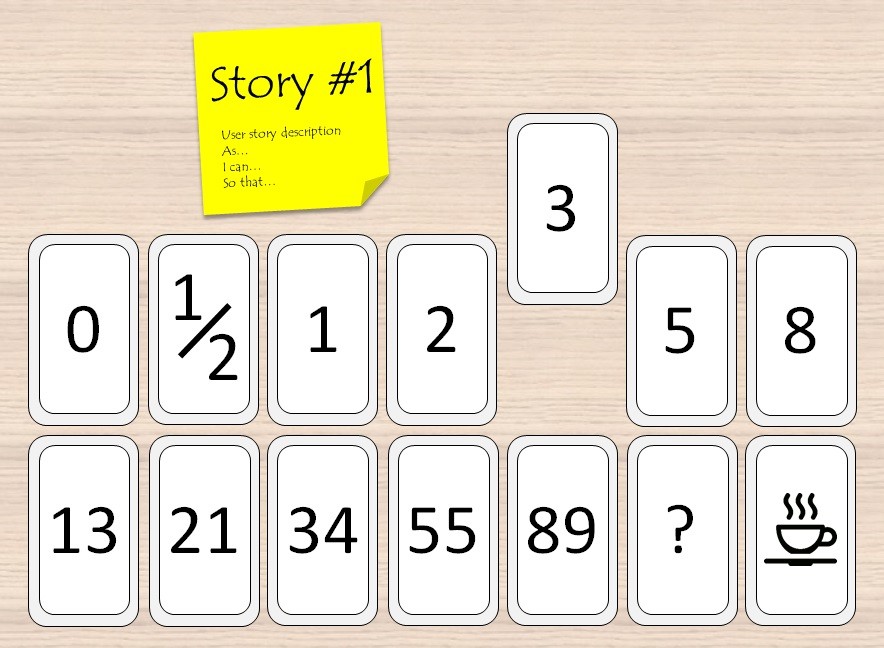

Покер планирования (Planning Poker)

Покер планирования — одна из самых популярных техник оценки в проектном менеджменте. Для процесса используют специальную колоду карт, которая пронумерована в соответствии с последовательностью Фибоначчи, чтобы участник голосования с их помощью мог голосовать за задачу. Кроме карт с числами в колоде также присутствуют карта вопроса и карта с чашкой кофе.

Игрок использует карту вопроса, если считает, что задачу надо уточнить или обсудить, а чашку кофе — при необходимости сделать перерыв.

Каждый участник получает набор карт с числовыми значениями и с изображениями чашки и вопроса, а ведущий анонсирует задачу или пользовательскую историю и отвечает на вопросы.

Затем участники выбирают карту с подходящей, по его мнению, оценкой и кладёт карту рубашкой вверх. Это необходимо для того, чтобы выбор участников, которые проголосовали первыми, не повлиял на решение других.

После того как каждый член команды определился с выбором, карты одновременно переворачивают. Участники с самыми высокими и самыми низкими оценками дают краткие комментарии, объясняя свой выбор оценки.

В итоге обсуждения команда приходит к единому решению и переходит к следующей задаче.

Покер планирования — одна из наиболее точных техник оценки, но среди основных минусов выделяют продолжительность процесса оценки. В течение часовой сессии сложно произвести оценку более чем десяти задач.

Вдохновившись идеей или продуктом, мы погружаемся в информационный пузырь и можем не заметить очевидные для рынка и скрытые для нас недостатки разрабатываемого нами продукта или услуги. Поэтому объективная оценка на всех этапах проекта — важный процесс, направленный на достижение успеха проектной деятельности.

Рассмотрим основные шаги оценки проекта.

Оценку потребностей проводят перед описанием бизнес-идеи — она необходима для принятия решения о запуске проекта. Именно на оценке потребностей рынка и целевой аудитории, анализе ситуации должно основываться решение о старте проработки бизнес-идеи и подготовке устава проекта или подобного документа, подписание и утверждение которого служат формальным подтверждением начала проекта.

В результате оценки потребностей формируется понимание и видение бизнес-цели и бизнес-задач, а также возможных проблем, важных допущений и рисков. Также оценка потребностей помогает сформировать первичное понимание того, каких показателей и в течение какого срока должен добиться проект, с учётом возможных рисков и описанных в рамках оценки допущений.

Оценка бизнес-идеи — творческий процесс, который зависит от отрасли и специфики проекта. Для каждой отрасли процесс оценки бизнес-идеи будет отличаться, но есть универсальные рекомендации:

- описывайте идеи проекта в удобном формате — чтобы каждый участник проекта понял содержание проекта и мог интерпретировать данные;

- внедряйте проработку идей, их анализ и обсуждение в общий процесс работы отдела или организации — чтобы избежать однобокости и ограниченности информации;

- правильно презентуйте идею проекта — участники могут не понять идею, если она будет оформлена неправильно. К тому же, не нужно пренебрегать стилистикой компании.

План управления проектом — это живая сущность, требующая постоянного внимания. Практически невозможно распланировать проект на этапе инициации так, чтобы после старта не пришлось пересматривать сроки, стоимость, менять содержание или очерёдность задач. Поэтому оценка плана управления проектом, его актуализация и пересмотр — нормальная практика для любого проекта.

В случае реализации непродолжительного проекта (3–9 месяцев) рекомендуем производить оценку и обновление плана каждые 2–3 недели.

Если длительность проекта составляет от 9 месяцев до нескольких лет, лучше переоценивать план и актуализировать его не реже одного раза в месяц.

MVP — минимально жизнеспособный продукт. Это прототип продукта проекта, который можно представить инвестору или потенциальным пользователям в качестве демообразца для сбора обратной связи и последующей доработки продукта до полностью рабочего состояния.

Оценка MVP может строиться на следующих инструментах:

- опрос клиентов;

- запуск тестовых посадочных страниц;

- тестовые рекламные кампании и фандрайзинг;

- продажа MVP клиенту с условием сбора обратной связи и последующей заменой на полноценный продукт;

- оформление предзаказа.

После сбора информации об MVP с помощью предложенных или других инструментов команда проекта должна проанализировать полученные данные и доработать продукт до финального состояния.

Нельзя считать выпуск MVP и сбор предзаказов по продукту успехом и завершающим этапом проекта. После выпуска MVP его доработка обязательно должна продолжиться — одним из основных приоритетов любого проекта должна быть нацеленность на разработку качественного продукта для его пользователей.

Представляет собой глубокий анализ собранных данных и результата деятельности проекта в целом.

Для финальной оценки необходимо:

- проанализировать и соотнести запланированные и реальные показатели по проекту;

- выявить лучшие практики и оформить их в удобный для последующего использования вид;

- собрать обратную связь от участников проектных команд для улучшения рабочих процессов;

- проанализировать результат проекта для выявления возможностей его дальнейшего развития и поддержки;

- для крупных проектов, в рамках которых происходит выпуск сложной продукции, на данном этапе может быть инициирован проект по разработке способов утилизации выпущенной продукции.

Вне зависимости от сложности проекта, его продолжительности и предполагаемого результата проектной команде и менеджеру проекта важно придерживаться систем оценок проекта, работать над его развитием и прислушиваться ко мнению будущих пользователей результата проекта. Следование описанным в статье рекомендациям поможет снизить риски проекта и минимизировать ошибки в самом проекте, снизить количество ошибок и при его оценке.

Главная причина неудачи в оценке проекта — недосказанность или недопонимание между заказчиком и исполнителем. Необходимо вести прозрачный диалог с заказчиком, если в проекте появились изменения. В противном случае могут быть проблемы.

Избежать ошибок в проекте невозможно, но важно своевременно проводить оценку или переоценку проекта, чтобы обладать актуальной информацией для корректировки хода проекта и минимизации негативных рисков. Тем не менее ошибки в проекте не должны пугать или отталкивать от работы и процесса оценки.

Поэтому ответ на вопрос «как не ошибиться», будет звучать парадоксально: практикуйтесь! Оценивайте, ошибайтесь, нарабатывайте опыт и экспертность. Со временем вы будете сталкиваться со всё меньшим количеством ошибок в оценке проекта, а вызванные вашими ошибками риски будут выглядеть менее критично.

Удачи в проектах!

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.