Накануне Великой Отечественной войны г. Сталинград являлся одним из важнейших промышленных центров страны. К числу крупных предприятий города относились: завод «Красный Октябрь», Сталинградский тракторный завод, завод «Баррикады» № 221, Судоверфь № 264, лесозавод им. Куйбышева, завод медицинской аппаратуры им. Сакко и Ванцетти.

В связи с нападением на Советский Союз немецко-фашистских захватчиков, экономика страны в короткие сроки переходит на военные рельсы, и существенно возрастает количество оборонных заказов.

Постановлением бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 22 октября 1941 г. было решено организовать на базе филиала завода № 192 производство автоматического пистолета-пулемета Шпагина (системы ППШ).

Постановлением бюро Сталинградского обкома ВКП(б) от 10 декабря 1941 г. Сталинградский консервный завод обязывался приступить к производству винтовочной противотанковой гранаты Сердюка образца 1941 г. (ВПГС-41).

С началом войны Сталинградский судостроительный завод № 264 приступил к выпуску танков Т-60 и запчастей к ним, бронекорпусов и башен для танка Т-34, бронекорпусов для самолетов ИЛ-2.

В период ожесточенных боев на подступах к Сталинграду завод направил более 1000 рабочих на строительство оборонительных рубежей. Во второй половине августа 1942 г. предприятие продолжило выпускать корпусы танка Т-34. Невзирая на тяжелые условия, 23-24 августа завод изготавливал ежедневно 12 танковых корпусов. За этот же месяц было выпущено 292 корпуса для самолета Ил-2.

29 августа 1942 г. по инициативе руководства завода, одобренной Наркоматом танковой промышленности СССР, предприятие приступило к эвакуации материальных ценностей в Астрахань.

С началом Великой Отечественной войны Сталинградский тракторный завод выпускает: танки Т-34, Т-60, дизельные двигатели к танкам, фугасные авиабомбы (ФАБ-500), мины, корпуса 82-мм мин, корпуса 152-мм осколочных снарядов звенья к пулеметной ленте, взрыватель (КТМ), сопла к М-13, к М-8.

9 ноября 1941г. на СТЗ была создана танкоремонтная база народного комиссариата обороны. В течение декабря 1941г. было отремонтировано 98 танков Т-34 и 6 танков КВ.

23 августа 1942 г. на заводе создан истребительный батальон под командованием начальника райотделения милиции лейтенанта Костюченко.

Батальон оборонял подступы к поселку Тракторный в течении 5 суток, чем обеспечил время до подхода частей Красной Армии. Позднее был введен в регулярные части армии.

В августе 1942 г. началась эвакуация завода. Производственная деятельность продолжалась на заводе до сентября. В ходе битвы полностью разрушено 250 тыс. кв. м. производственных площадей.

С марта 1943г. на заводе начат капитальный ремонт танков Т-34 и КВ, дизелей В-2. В апреле на фронт была отправлена танковая колонна «Ответ Сталинграда».

В годы войны завод «Баррикады» № 221 производил: 76-мм дивизионную пушку, прицелы и передки к УСВ, 120-мм полковые минометы, артустановки Б-64, Б-64с для сухопутной и морской артиллерии. В июле 1942г. получил задание СГКО по монтажу бронеплощадок к бронепоездам.

Завод осуществлял ремонт автомашин, направляемых в воинские части. В период осадного положения города цеха завода были реконструированы под выпуск противотанковых мин.

Завод неоднократно подвергался бомбардировкам. 15 июня 1943 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление «О восстановлении завода №221 НКВ». Первая пушка системы Б-64 была отремонтирована 1 октября 1943 г., первая плавка была произведена 12 ноября 1943 г.

На выставке представлены документы архивных фондов: «Волгоградский областной комитет Компартии РСФСР», «Волгоградский городской комитет Компартии РСФСР», «Краснооктябрьский районный комитет Компартии РСФСР г. Волгограда», «Дзержинский районный комитет Компартии РСФСР», «Коллекция фотодокументов партийного архива Волгоградского обкома КПСС», «Волгоградское областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Фирстов Гордей

учащийся 9 класса,

ЧОУ СОШ «Родник» г. Волгоград

научный руководитель,

Воронин Александр Павлович,

учитель истории и обществознания.

ЧОУ СОШ «Родник» г. Волгоград

Статья соавторов

«Сталинград — битва в заводских цехах».

Во время Великой Отечественной войны Сталинград был одним из важнейших стратегическим пунктом. Здесь находились заводские предприятия, которые обеспечивали фронт необходимыми танками, броневой сталью, знаменитыми «лимонками».

Корреспондент газеты «Правда» Борис Полевой, который побывал в 1942 году в Сталинграде, записал разговор с военным инженером: «- Можете рассчитывать на такое-то количество танков. Ну да, половину отремонтируют к восьми ноль-ноль, половину — до четырнадцатым … артобстрелы? Это ничего не значит … Мы знаем их не первый день. Обещали — отремонтируют. Разве они нас хоть раз подводили? Я спросил инженер-майора, как это можно работать при такой канонаде. Он даже удивился: — А как же … Работают … Круглосуточно Работают. — Он улыбнулся и сказал: — Ах, какие здесь превосходные рабочие! Вы обязательно, непременно побывайте на СТЗ».

Сталинградской танковый завод им. Ф.Э. Дзержинского еще до начала Войны начал выпускать танки Т-34. После начала Великой Отечественной войны, во второй половине 1941 года завод поставил на фронт 1000 боевых машин. Кроме танков на заводе делали артиллерийские тягачи, необходимые для перемещения установок «Катюша». Благодаря самоотверженному труду тружеников Сталинградского тракторного завода количество выпущенной продукции увеличилось почти в два раза по сравнению с довоенным временем, невзирая на то, что пришлось налаживать еще и производство комплектующих.

Рабочие тракторного завода занимаюсь ремонтом танков и двигателей. Современники не без гордости отмечали, что ремонт, на который могло потребоваться не менее суток, делали за несколько часов, с мелкими неполадками справлялись буквально в минуты. Захватывает самоотверженность и мужество людей, которые работала на этом заводе. Они создавали специальные бригады, которые прочесывали места боёв в поисках уцелевших запчастей для ремонта боевой техники.

Завод не остановил выпуск и ремонт техники даже после прорыва немецких войск к Сталинграду. Очевидцы говорили, что Т-34 прямо с конвейера уходили в бой, танки даже не успевали покрасить. Много рабочие работали круглосуточно, не делая перерыва для сна и отдыха.

Производство остановили только 13 сентября 1942, когда бои шли на территории завода. Работники до последнего отстаивали завод, оказывали вооруженное сопротивление. Генерал немецких танковых войск докладывал Паулюсу, что такого массового мужества он никогда не видел.

Трудно переоценить вклад тракторного завода в дело победы. В течении всего первого периода войны, точнее вплоть до сентября одна тысяча девятьсот сорок второго года СТЗ оставался главным предприятиях танковой промышленности СССР. Завод выпускал до 40% средних танков «Т-34» от общего их производства. В феврале тысяча девятьсот сорок второго года за примерное выполнение задачи правительства по производству танков и танковых моторов ордена Ленина тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского был награждение орденом Трудового Красного Знамени. Орденами и медалями были награждены 248 работников СТЗ и предприятий-смежников.

Огромный вклад в победу внес и Сталинградский металлургический комбинат «Красный Октябрь». В первые месяцы войны завод остался единственным работающим металлургическим предприятием юга и юго-востока страны. По стратегическим причинам было решено не эвакуировать «Красный Октябрь». В первые дни войны модернизация предприятия, которая велась круглосуточно. Уже в августе 1941 года завод полностью встав на военные рельсы.

С этого момента «Красный Октябрь» начал вырабатывать более 40 наименований военной продукции. В том числе броневой стали для одного из лучших танков Второй мировой войны Т-34 и реактивных минометов «Катюша». Кроме этого в цехах завода выпускает противотанковые ежи, броневые щитки для пулеметов, 45-миллиметровых пушек, бронеколпаки для дотов и дзотов, пантоны для наведения переправ на реках. По инициативе «Красного Октября» в сентябре тысяча девятьсот сорок первого года совместно с другими предприятиями города было выпущено два бронепоезда.

На заводе штамповали боеприпасы, которые были так необходимы для фронта. Работники не только добросовестно выполняли свои обязанности, но и изобретали способы усовершенствования производства. Завод работал как один хорошо слаженный механизм. Коллектив завода кроме общеизвестного девиза «Все для фронта — все для победы» работал под лозунги «В работе, как в бою», «Фронт требует — будет Сделано!»

«Красный Октябрь» осенью одна тысяча девятьсот сорок первого года остался единственным металлургического завода, который обслуживал Юго-Восток и Кавказ Советского Союза.. Выплавляемая им сталь составляла 9-10% к общему производства в стране вместо 4% в начале войны. К этому следует добавить, что Краснооктябрьский металл весь был специального качества. Это означало, что до середины 1942 года, когда в больших масштабах была организована выплавка легированных и качественного углеродного металла на заводах Урала, которые выпускает до войны рядовой металл, «Красный Октябрь» оставался основным поставщиком качественного металла не только для танковой, но и для авиационной и шарокоподшипниковой промышленности страны.

Высокий класс технической выучки показали краснооктяборьцы. Они наладится прокат броневого листа на имевшемся оборудовании (вопреки утверждениям скептиков о невозможности этого), разработали технологию производства сталей вместо латуни для снарядных и патронов гильз, создали технологию выпуска стальных шлемов для бойцов. Начали изготавливать броневые башни для танков и броневые колпаки для огневых точек,

В годы войны наибольшую популярность получили установки «М-13» инженера А. Г. Костикова, любовно прозванные бойцами «катюшами». Их производство началось уже в ходе войны — в Воронеже на заводе им. Коминтерна и в Москве на заводе «Компрессор». Но эвакуация затронула и эти заводы. На «Красном Октябре» о «Катюша» тоже знали. Но чтобы их выпускать — никому и в голову не приходило. И вот, такая задача была поставлена. Производство «М-13» (по Заводская номенклатурой «PC-13») было поручено транспортном цехе, с чем он отлично справился.

Чем ближе приближался фронт к Сталинграду, тем все более осложнялось положение его заводов. Так, резко сократились поставки «Красному Октябрю» уральского чугуна, особенно после закрытия навигации на Волге. Заводу пришлось пойти на некоторые технологические изменения. Чтобы экономнее использовать дефицитный чугун, стали частично заменять его коксом, переведя мартеновские печи на полукарраторний процесс. А потом, когда совсем плохо стало с чугуном, мартеновские печи полностью перешли на карбюраторные процесс с заменой всего необходимого чугуна коксом. Это вынужденное нововведение сильно усложняло и удлиняло процесс плавки, но благодаря нему завод бесперебойно продолжал выпускать металл.

Производство остановили 23 августа 1942, так как фронт стремительно приближался к Сталинграду. Однако почти за год работы завод оказал колоссальную помощь фронту. На территории предприятия шли бои, от завода-гиганта остается только руины. В это сложно поверить, но уже через 5 месяцев после окончания Сталинградской битвы, завод снова начал работать.

Сталинград сначала войны был крупным промышленным центром страны, здесь располагался еще один «завод-герой» Сталинградской машиностроительный завод «Баррикады». Завод «Баррикады» — получил в августе тысяча девятьсот сорок первого года срочное задание на выпуск дивизионной 76-мм пушки. На подготовку отводился предельно короткий срок — два недели. Производство этой пушка имеет свою историю. За боевые и эксплуатационные качества 76-мм пушка была названы классическими для того времени. Но накануне войны по настоянию Г. И. Кулика — руководителя Главного артиллерийского управления — это пушка была снята с производства. Первые дни войны показали ошибочность такого решения.

Баррикадцы энергично взялись за выполнение особого правительственного задания. Досрочно, 20 сентября 1941 года, они собрали первые пять пушек, отстреляли их на полигоне и сдали военпред на оценку «отлично». Завод начал их серийный выпуск. Стрельбы на полигоне не замолкали целыми днями. Одновременно было организовано производство и 120-мм минометов. Немецко-фашистская армия минометов такого калибра не имела.

В январе 1942 года завод «Баррикады» за успешное выполнен Правительственного задания был награждение орденом Ленина. Получили ордена и медали 76 работников завода, а директору Л. Г. Гонора присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сталинградская Судоверфь уже в условиях войны заканчивала хозяйственно способом коренную реконструкцию. В сжатые сроки цеха были подготовлены к выпуску бронекорпусов для танков и самолетов «Ил-2». Судостроители построили два бронепоезда, поставляли для судов Волжской военной флотилии броневые щиты и бронебашням, ремонтировали бронекатера.

Пожалуй, не осталось ни одного предприятия в Сталинграде и в области, которые бы не были привлечены для выполнения военных заказов. Так, для производства гранаты «ВПГС-41» было кооперировано 29 предприятий города. Предприятия, которые до войны выпускали бытовые приборы, мебель, стиральные машины, консервы и другую мирную продукцию, стали вырабатывать минометов, авиационные изделия, гранаты. Силикатный авод наладил выработка взрывчатки. На Бекетовской лесопильне начали изготавливать аэросани «НКЛ-16», использование которых в военных целях было новой делом. Сталинградской завод нефтяного машиностроения имени Петрова изготавливал бронеколпаки для устройства дотов и дзотов прямо под открытым небом, так как цеха были ещё не восстановлены.

Можно с уверенностью сказать, что жители Сталинграда, рабочие сталинградских заводов сделали невероятное. Осуществляющие подвиги каждый день, они обеспечивали фронт техникой и боеприпасами. Фашистам не удалось сломить дух заводчан и заставить полностью остановить производство. Насколько существенной была помощь заводов Сталинграда фронту в самое трудное время, говорят цифры. Только за июль — август заводы дали 4800 танков, пушек и больших минометов. В сентябре, когда развернулись бои на улицах города, было передано еще 200 танков и несколько сот орудий. Вся эта мощная техника тут же вводит в бой. В отдельные дни, когда казалось, что фашистские танки вот-вот ворвутся в город, наше командование перегруппировываются силы, подкрепляла их танками и пушками, полученными от заводов Сталинграда, и наносили контрудары по врагу.

Инженеры, механики, слесари, охранники, директора заводов Сталинграда — все они герои. Пусть они не были на передовой, но над ними тоже свистели бомбы и они бились до последнего дыхания, нередко гибли прямо на производстве. Сталинградская битва, трудовой подвиг тружеников тыла навеки останется в нашей памяти навсегда.

Список литературы

-

Сталинградская битва / Под ред. акад. А. М. Самсонова. – М.: Наука, 1989. – 627с.

-

Сборник документов / Под ред. В.А. Жилина.- М.: Олма-Пресс, 1989. — 912с.

-

Жизнь моего поколения. Фроловские ветераны : воспоминания, очерки / Под ред. В.В. Каменова. — Волгоград: Издатель, 2015. — 205 с.

-

Миренков, А.И. Военно-экономический фактор в Сталинградском сражении и Курской битве / А.И. Миренков. – М.: РИЦ МО РФ, 2014.- 351 с.

-

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и в строительстве» / История Отечества в документах 1917-1993 гг. // Под ред. Колоскова А.Г. — М.: ИЛБИ, 1994. – 223с.

-

Сталинградская битва / Под ред. акад. А. М. Самсонова. – М.: Наука, 1989. – 627с.

-

Полевой, Б.Н. Горячий цех / Б.Н. Полевой. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954. – 566 с.

-

[http://xreferat.ru/35/7105-1-stalingradskaya-bitva-podvig-mirnogo-naseleniya.html]

-

[http://www.infovolga.ru/school/pioner/geroi.htm]

-

Оккупация. Мирное население города и области в период Сталинградской битвы: документы и материалы из фондов ГУ ЦДНИВО. – Волгоград: Перемена, 2014. — 60 с.

-

Война глазами детей: очерки, воспоминания, документы / сост. Ю.В. Кулешова. – Волгоград, 2015. – 152 с.

-

Воспоминания детей военного Сталинграда. М., 2010 // http://arhangel-god.ru/knig_nach.php

-

Книга памяти мирных жителей, погибших от налётов немецкой авиации в 1942 г. / сост. Смирнов А.А. — Волгоград, 2012. – 144 с.

-

Пилюгина, М. Юность, опаленная войной / М. Пилюгина // Сталинградская битва в истории России. Волгоград: Волга – Паблишер, 2011. — С. 222-224.

-

Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия / Под ред. М.М. Загорулько. — Волгоград: Издатель, 20157. – 512 с.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Сталинград взял на себя миссию обеспечения фронта всем необходимым: на заводах города производили боеприпасы, оружие, пушки и танки. Судостроительный завод поселка Красноармейск (сегодня Красноармейский район города Волгограда) поставлял даже бронекорпусы для самолетов Ил-2. Мебельные, консервные и другие заводы освоили военные специальности.

По мере приближения немецко-фашистских войск к Сталинграду положение рабочих становилось все сложнее – наблюдались перебои с сырьем и топливом, питание становилось все более скудным, авианалеты противника становились все более частными. Многие производства эвакуировали, но оставшиеся заводы не снижали, а только увеличивали объемы выпуска. «Все для фронта, все для победы!» — было их девизом до мая 1945 года.

Бойцы народного ополчения завода «Баррикады» целятся из винтовок во вражеский самолет. 1942 г. Российский государственный архив социально-политической истории Ф. 666. Оп. 3. Д. 1. Л. 4. Фотография. Автор не установлен.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Сталинград взял на себя миссию обеспечения фронта всем необходимым: на заводах города производили боеприпасы, оружие, пушки и танки. Судостроительный завод поселка Красноармейск (сегодня Красноармейский район города Волгограда) поставлял даже бронекорпусы для самолетов Ил-2. Мебельные, консервные и другие заводы освоили военные специальности.

По мере приближения немецко-фашистских войск к Сталинграду положение рабочих становилось все сложнее – наблюдались перебои с сырьем и топливом, питание становилось все более скудным, авианалеты противника становились все более частными. Многие производства эвакуировали, но оставшиеся заводы не снижали, а только увеличивали объемы выпуска. «Все для фронта, все для победы!» — было их девизом до мая 1945 года.

Директива № 006/оп командующего войсками Юго-Западного фронта командующим 1-й гвардейской армией, 5-й танковой армией и 21-й армией о сроке готовности к переходу в наступление к 20.00 12 ноября 1942 г. (сигнал «Орел»). 9 ноября 1942 г. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации ЦА МО РФ. Ф. 232. Оп. 590. Д. 2. Л. 25.

Работу завода прервало наступление фашистов, которые прорвали оборону города и вошли в СТЗ. Рабочие прямо от станков, не закончив смену, вступили в бой, используя танки, стоявшие на испытательном полигоне. Секретарь Тракторного райкома партии Д.В. Приходько отправил в штаб фронта короткую записку: «Три отряда, сформированных за ночь в литейных цехах в количестве 600 человек, получив оружие, заняли оборону в районе поселка Спартановка. Настроение у всех боевое. Единодушно решено драться до последнего, но тракторного первенца пятилетки – врагу не сдать».

Именно танковая бригада Тракторного завода и истребительный батальон, состоявший из бывших рабочих, не позволили врагу войти на заводскую территорию. За то время, пока обороняющиеся части сдерживали наступление фашистских войск, удалось осуществить эвакуацию ценного оборудования и людей. Через Волгу переправили 23 000 человек – рабочие и их семьи, а также станки и инструменты.

Бойцы рабочего батальона ведут бой на территории своего завода. 1942 г. Российский государственный архив социально-политической истории Арх. № 0-54911. Фотография. Автор не установлен.

Немецкое командование первоначально планировало захватить предприятие и превратить его в базу для производства и ремонта собственной бронетехники, но уже 29 сентября было принято решение полностью уничтожить ненавистный врагу завод. Квадрат за квадратом немецкая авиация бомбила цеха, по оценкам историков в этот день на территорию Сталинградского тракторного упало 2000 бомб.

Цеха завода переходили из рук в руки, превосходящие силы противника рвались к Волге, стремясь занять высокий берег, 112-я стрелковая дивизия отступала. И вот на узкой полоске суши перед лицом армии гитлеровцев остались всего 57 бойцов Красной Армии, возглавляемые Алексеем Очкиным. «57 бессмертных», как назовут их позднее. Один за другим герои отдавали свои жизни, выполняя приказ. Завод стал родным даже тем их них, кто никогда здесь не работал.

Бой на подступах к заводу «Красный Октябрь». Октябрь 1942 г. Российский государственный архив социально-политической истории Ф. М-7. Оп. 1. Д. 1866. Л. 13. Фотография. Автор не установлен.

Очкин был одним из последних, кто сдерживал врага, но роковая пуля прошла ниже глаза и вышла через затылок. Тело солдата погрузили на плот и столкнули в воду. К счастью, плот прибило ниже по течению к берегу, где Очкина подобрали свои и отправили в госпиталь. В живых из 57 героев осталось всего шестеро, но они удержали оборону до прихода подкрепления 112-й стрелковой дивизии.

Сам Алексей Очкин так описывал тот роковой день и последний бой своего маленького подразделения, отстаивавшего последние метры заводской территории, отделявшие врага от заветного берега Волги: «Мы прорвались в горящие цеха и снова вели бой с танками. И вот тогда 57 раненых, обгоревших, объединились и заняли оборону по самой кромке волжской кручи. Под обрывом, у Волги, весь запас боеприпасов, здесь и был последний смертный рубеж. Николай Смородин и три бойца с автоматами брали с собой мешок гранат и устраивали переполох в расположении фашистских частей. Те в панике отходили, а мы ночью минировали свой последний край у кромки обрыва. …Когда нас стало шестеро, Смородин подбил три танка, целился в четвертый, но тут его оглушило снарядом… Коля цеплялся за край обрыва, ослабевшее тело сползало… Это последнее, что я увидел, потому что и меня тяжело ранило».

Воины 62-й армии ведут бой в одном из цехов завода «Красный октябрь». Ноябрь 1942 г. Российский государственный архив социально-политической истории Ф. 71. Оп. 22. Д. 398. Л. 46. Фотография. Автор не установлен

Именно здесь, среди руин заводских цехов и разбитых остатков оборудования 2 февраля 1943 года и закончится великое сражение на берегах Волги. Из подвалов завода выйдут и сдадутся в плен солдаты группировки генерал-полковника Карла фон Штрекера.

Во время второй попытки гитлеровцев взять город ключевыми целями становятся заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь». 24 октября перед началом штурма гиганта советской металлургии немецкий генерал говорил: «Захватим цех №4, и Сталинградской битве конец!». В цехе №4 располагалось сердце завода, его душа – мартеновская печь. Ради ее спасения рабочие завода и защитники города были готовы на всё.

Заводские здания и сооружения, крупногабаритные станки, мартеновские печи и подземные коммуникации, которые раньше работали на обеспечение фронта теперь стали укрытием для защитников Сталинграда. Мощные перекрытия и особенности конструкции цехов сводили на нет усилия немецкой авиации. Даже продолжительные бомбардировки не приводили к желаемым последствиям – выкурить советские войска с территории заводов не удавалось ничем.

Автоматчики ведут огонь по врагу в районе завода «Красный Октябрь». 1942 г. Российский государственный архив социально-политической истории Ф. М-7. Оп. 1. Д. 1866. Л. 10. Фотография. Фотограф Г. Самсонов.

Во время сражения за завод «Красный Октябрь» советские бойцы проявили не только небывалое мужество, но и ту самую солдатскую смекалку, которая не раз выручала их на поле боя. Две немецкие дивизии, состоявшие из егерей, пытались сломить оборону 39-й гвардейской дивизии Гурьева. У обороняющихся в распоряжении оставалась всего одна установка БМ-13, которая была установлена на грузовике ЗИС-6. Большой сложностью в использовании этой установки было то, что сразу после выстрела нужно было сразу увести орудие из-под ответного огня. Но грузовик пришел в негодность, поэтому использование установки стало фактически невозможным. Гурьев принял решение взорвать БМ-13, чтобы она не досталась врагу. Но вдруг капитан Трофимов вспомнил о грузовом лифте, которые располагался в цехе завода. Он тоже был неисправен, но починить его было проще, чем ЗИС-6. За пару часов один из бойцов дивизии, который по счастью оказался электромонтером, починил лифт. ЗИС загнали в подвал и установили на подъемник. Наступила ночь, и «Катюша» отправилась на уровень третьего этажа, откуда открыла огонь по противнику. После залпа орудие плавно опустилось обратно, проем закрыли бетонными плитами. Противник открыл ответный огонь, но как только он утих, орудие снова вышло на позицию и обстреляло ошарашенных немцев. Фашисты никак не могли понять, что происходит, и куда внезапно исчезает многотонная установка. Среди егерей та легендарная «Катюша» получила прозвище «парящий призрак».

Бой в цехе металлургического завода «Красный Октябрь». 1942 г. Российский государственный архив кинофотодокументов Арх. № 0-256661. Фотография. Фотограф Г. Самсонов.

Завод «Баррикады» — ещё одна цель врага – не прекращал работу до конца октября 1942 года. Он находился южнее линии фронта и обеспечивал непрерывную поставку боеприпасов и ремонт военных автомашин. Во время Сталинградской битвы на заводе «Баррикады» наладили выпуск противотанковых мин. Рабочие завода вместе с бойцами Красной Армии отстреливались от немецкой авиации и ремонтировали поврежденные во время обстрелов цеха и оборудование. В ноябре 1942 года цеха завода будут разрушены так же, как и цеха СТЗ и «Красного Октября», но здесь так же, как и на других предприятиях города до самого февраля 1942 года будут идти кровопролитные бои за каждый метр сталинградской земли.

И лишь одно предприятие города ни на минуту не останавливало работу даже в дни самых ожесточенных боев – Волжская ГРЭС. Электроэнергия обеспечивала работу предприятий, находившихся в условном тылу – в нескольких километрах от линии фронта.

Сталинградскую битву иногда называют битвой заводов. И действительно, именно крупные промышленные предприятия города стали центрами борьбы с врагом. Будучи главными целями фашистов, они выстояли, а потом быстро вернулись к работе, как только враг был отброшен. До самой победы, до 9 мая 1945 года разрушенный, но не покоренный Сталинград продолжил снабжать Красную Армию боеприпасами, танками, вооружением.

И за спинами защитников города стояли их семьи – женщины и дети. Более 200 000 жителей оставались в городе на момент начала Сталинградской битвы. Около 60 000 из них были угнаны на принудительные работы в Германию, более 3000 – казнены. Около 15 000 человек оставались на оккупированной территории для обслуживания немецко-фашистских захватчиков. Остальные жители Сталинграда жили в подвалах и землянках, в оставшихся целыми домах. В южных районах города, в прифронтовых зонах работали госпитали для раненных, где медсестрами работали девушки 15 – 16 лет. Дети сами добывали себе еду, ходили по ночам за водой к Волге. Многие из детей военного Сталинграда вместе со взрослыми работали в цехах, расположенных за линией фронта.

Не перечислить тех подвигов, которые совершились в эти тяжелые дни на сталинградской земле, но важно помнить одно – Сталинград не сдается! Ни один из главных заводов города не был сдан врагу, и вместе плечом к плечу они отстояли свою свободу и честь.

80 лет назад победой завершилась Сталинградская битва. Вечная слава героям-защитникам города!

Дмитрий Бушмин

Новости на Блoкнoт-Волгоград

Главное событие, переломившее ход Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, которая длилась с июля 1942-го по февраль 1943 –го и унесла два миллиона жизней. Она была отмечена невероятным героизмом как бойцов действующей армии, так и рабочих оборонных заводов, которые выпускали оружие и технику в сражавшемся городе.

К 1941 году по объему промышленного производства Сталинград входил в десятку самых развитых городов СССР. Именно здесь, в крупнейшем промышленном и транспортном центре страны, были развиты тракторостроение, машиностроение, металлургия, судостроение, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли.

Более 70 процентов промышленного потенциала города приходилось на три наиболее крупных предприятия — Сталинградский тракторный завод, «Красный Октябрь» и «Баррикады». С началом войны они полностью переориентировались на производство вооружения и различной оборонной продукции.

К началу войны на колхозных полях СССР работали более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч гусеничных тракторов, собранных на Сталинградском тракторном заводе.

А уже во второй половине 1941 года каждый второй советский танк отправлялся на фронт с конвейера Сталинградского тракторного завода.

После принятия на вооружение среднего танка Т-34 примерно 40 процентов этих машин производили в Сталинграде. В период битвы за Москву, осенью 1941 года, Сталинградский тракторный завод был единственным изготовителем танков Т-34.

Преодолевая невероятные трудности, вызванные нарушением поставок цветных металлов, резины, подшипников и многого другого, завод сумел уже с октября 1941 года изготовить и отгрузить на передовую полторы тысячи танков. Благодаря смелым техническим решениям заводских инженеров была найдена замена дефицитным комплектующим, упрощена конструкция танковых моторов.

Одновременно завод продолжал выпуск гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ и артиллерийских тягачей СТЗ-5.

С первых дней войны, кроме танков и арттягачей, здесь выпускали бомбы, мины, снаряды, пулеметы.

Завод освоил выпуск танков Т-60, дизельных двигателей к танкам, фугасных авиабомб (ФАБ-500), корпусов мин и осколочных снарядов, звеньев к пулеметной ленте, взрывателей, деталей реактивных снарядов и т.д.

Когда фронт вплотную приблизился к Сталинграду, завод удвоил выпуск танков, изготавливая 25 машин в сутки, и только за первые 20 дней августа 1942 года дал армии 240 танков Т-34.

В течение нескольких часов 23 августа Сталинградский тракторный завод отправил на фронт 50 танков, 45 тягачей, 1200 пулеметов.

Сборка танков не прекращалась до тех пор, пока не был исчерпан запас узлов и деталей. Последние танки, собранные в цехе, ушли на передовую без башен.

А Сталинградская ГРЭС обеспечивала энергоснабжение этого и других сражающихся предприятий даже под ураганным огнем.

Первоначально гитлеровцы планировали полностью захватить тракторный завод для того, чтобы наладить здесь выпуск своих танков и осуществлять ремонт техники. Несколько дней работники завода сами готовили к взрыву ценное оборудование, чтобы оно не попало в руки врага.

Но 29 сентября 1942 года квадрат за квадратом гитлеровцы стали бомбить предприятие.На каждый квадратный километр площади завода было сброшено 2 тысячи авиабомб.

На каждом километре железнодорожного полотна насчитывалось в среднем 16 воронок, на каждый километр трубопроводов приходилось 15 прямых попаданий.

Люди, стоявшие у станков, знали, что на линии фронта ждут их продукцию.

4 сентября 1942 года у стен завода началось сражение за город, и еще до конца смены рабочим пришлось принять бой, используя танки, находившиеся на испытательном полигоне завода.

Бой длился два дня и был полной неожиданностью для врага. Когда бои перекинулись в центр города, в цехах продолжали работать люди. Производство было остановлено только 13 сентября, когда бои шли уже на заводской территории.

Закончилась Сталинградская битва тоже непосредственно на территории тракторного завода.

2 февраля 1943 года сдалась последняя, самая упорная группировка генерал-полковника Карла фон Штрекера, который был пленен в подвале завода.

А к середине 1944 года Сталинградский тракторный завод восстановили и возобновили на нем выпуск сельхозтехники.

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОБЕДЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ)

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

-

-

Значение военной промышленности страны в производстве оружия до начала Великой Отечественной войны.

-

Применение различных видов оружия на Сталинградском фронте.

-

Роль Сталинградских заводов в производстве и поставке оружия для фронта.

-

Применение различных видов оружия в последние дни Сталинградской битвы.

-

Заключение

Литература

Приложения

Введение

И мы вдруг поняли, что это

Во имя завтрашнего дня

Железным обликом победа

Из дыма встала и огня.

Н. Грибачев

Значительная часть политиков, историков, участников Великой Отечественной войны утверждают, что одной из причин победы в войне является опыт работы заводов, бесперебойно снабжавших фронт боевой техникой. Нам предстоит доказать или опровергнуть данную точку зрения.

Цель: выявить роль различных видов оружия в победе советских войск под Сталинградом.

Задачи:

-

Выявить значение военной промышленности в производстве различных видов оружия в нашей стране до начала Великой Отечественной войны.

-

Составить классификацию различных видов оружия, применяемых в период Сталинградской битвы.

-

На конкретных примерах показать роль Сталинградских заводов в производстве и поставке оружия для фронта.

-

Показать значение различных видов оружия в период Сталинградской битвы.

Методы исследования: аналитические методы – изучение и анализ научно-популярной литературы, сравнительный анализ, количественный анализ.

-

Значение военной промышленности страны в производстве

оружия до начала Великой Отечественной войны

На основе анализа различных источников, проследим историю появления и развития оружия на Руси. Первое оружие, которое появилось в Царской России, стрелковое. К нему относят ружье, пулеметы, винтовки, автоматы. А.Б. Жук отмечает, что именно эти виды стрелкового оружия сыграли значительную роль в той или иной победе в Царской России. Хотя эти виды оружия применяли не только в военных целях, но и на дуэлях и в целях самообороны (пистолеты, револьверы).

На Руси огнестрельное оружие появилось в 14 веке. Во второй половине 19 в. развитие ружей происходило особенно интенсивно. Приобретался опыт боевого применения ружей, особенно в Крымской 1853-1856 гг. и франко-прусской 1870-1871 гг. войнах, появилось огромное количество систем, стреляющих унитарными патронами, имеющих затворы и магазины самых разнообразных устройств.

В царской России револьверы на вооружение армии были введены с некоторым опозданием. Причина – консерватизм высших военных чиновников. С 1871 г. взамен очень устаревших однозарядных, заряжаемых с дула капсульных пистолетов на вооружение стал поступать револьвер системы Смита-Вессона образца 1869 г. (в США с 1857 г.). На международной выставке в Вене в 1873 году русская модель Смита-Вессона была удостоена золотой медали. Россия оказалась первой из стран, принявших на вооружение револьверы центрального воспламенения.

В военно-морском флоте России некоторое время состоял на вооружении револьвер Галана образца 1870 г. Происхождение системы французское, но изготавливались эти револьверы в Бельгии. В 60-х гг. 19 в. на вооружение жандармского корпуса были приняты револьверы системы Лефоше, изготовлявшиеся в Бельгии и России.

В Красной Армии был принят только самовзводный образец револьвера системы Нагана, который благодаря отличным качествам состоял на вооружении не только в период до введения автоматических пистолетов, но и во время Великой Отечественной войны. И даже после войны револьвер продолжал оставаться на вооружении некоторых войсковых частей и военизированной охраны, а также применяться в качестве целевого оружия. Несмотря на давность происхождения, револьвер оказался столь удачным, что за время своей службы он не подвергался сколько-нибудь серьезной модификации.

Бездымный порох получен в России в 1887 г. С его появлением уменьшился калибр оружия. В 1883 г. в России создана Комиссия по испытанию магазинных ружей. Она рассмотрела более 150 систем магазинов как иностранных конструкторов, так и русских, в том числе четырехлинейная винтовка С.И. Мосина. Однако время шло, а на вооружении продолжала оставаться однозарядная, стреляющая патронами на дымном порохе винтовка Бердана № 2. Изобретатель-конструктор С.И. Мосин предложил образец разработанной им винтовки, который вышел на одно из первых мест в ряду иностранных магазинных винтовок, рассматривавшихся Комиссией. Предвзято полагаясь на авторитет иностранцев, Комиссия привлекла к работе над новой винтовкой много иностранных специалистов. Основным конкурентом Мосина оказался бельгийский фабрикант Л. Наган, но образец Мосина одержала победу.

Магазинная винтовка Мосина была принята на вооружение под наименованием «Трехлинейная винтовка образца 1891 г.» В наименовании не было ни имени конструктора, ни указания на отечественное происхождение винтовки. Так царское правительство обезличило ее. Традиция присваивать оружие им ее создателя восстановилось только в советское время.

Конструкция этой винтовки оказалась столь удачной, что России на протяжении длительного времени не пришлось прибегать к новому, очень дорогостоящему перевооружению, чего не избежали многие другие страны, поспешившие с введением на вооружение образцов, еще недостаточно отработанных.

Позднее винтовка подвергалась модернизации. 1891 г. – переделанную винтовку предложил Н.И. Холодовский – очень удачная, но дорогостоящая и поэтому не принятая. Винтовка Мосина – основное массовое оружие ВОСР. Во время второй мировой войны она также находила широчайшее применение, с ней советские солдаты громили фашистов на фронтах ВОВ в Европе и японских империалистов в Азии. И даже после войны она еще долго находилась в войсках, несмотря на то, что давно уже начало внедряться новое, еще более совершенное автоматическое оружие.

Заманчивая идея автоматизации работы механизмов стрелкового оружия, осуществление которой позволило бы значительно увеличить огневую мощь пехоты, уже в очень ранние времена привела к попыткам создания автоматических винтовок.

В России модель самозарядной винтовки была создана Д.А. Рудницким в 1886 г. Однако в конце 19 в. и даже в начале 20 века эти винтовки не могли еще конкурировать с магазинами.

В период перед первой мировой войной были разработаны винтовки В.Г. Федоровым, Я.У. Рощепеем, Ф.В. Токаревым. Проектировались они под стандартный, довольно мощный винтовочный патрон, поэтому имели так или иначе осуществляемое запирание ствола.

Вопрос о создании автоматической винтовки взамен существующей магазинной был поставлен в России вскоре после русско-японской войны 1904-1905 гг. Первый образец автоматической винтовки, переделанной из магазинной, был разработан в 1905 году В.Г. Федоровым. В 1907 г. им была сконструирована оригинальной конструкции, простая и удобная в обращении.

Автоматические винтовки в России были предложены также Я.У. Рощепеем (1905, 1913) и Ф.В. Токаревым (1908, 1910, 1913, 1914). Винтовки получили высокую оценку, однако, хотя война и послужила толчком к развитию всех видов вооружения, на автоматические винтовки она не оказала существенного влияния в силу того, что развитие автоматического оружия вообще шла по линии развития пулеметов.

Во время первой мировой войны испытывалась винтовка Федорова (1913), несколько переделанная таким образом, что ее качество приближалось к качествам ручных пулеметов, нехватка которых остро ощущалась в русской армии. В 1916 году эта винтовка, первая из русских автоматических, получила боевое применение. Она была названа автоматом и введена для частичного вооружения армии.

Таким образом, анализ различных источников показал, что накануне Второй мировой войны разработанные российскими конструкторами образцы стрелкового оружия не уступали лучшим образцам оружия знаменитых фирм по кучности и точности стрельбы, ни по огневой мощи и убойному действию боеприпасов. А надежность российского оружия всегда была вне конкуренции.

-

Применение различных видов оружия

на Сталинградском фронте

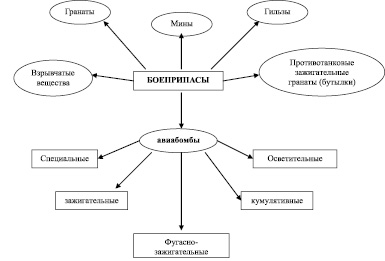

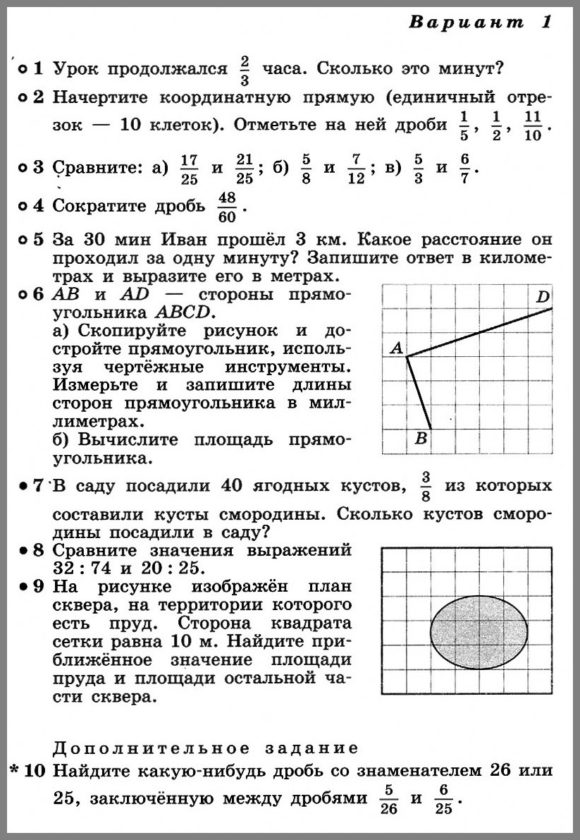

Анализ различных источников информации: научно-популярной литературы, ресурсов сети Интернет позволил составить классификацию различных видов оружия, которые применялись на Сталинградском фронте. Оборонная промышленность была представлена артиллерийской, пороховой, оружейной, танковой, пиротехнической, патронной, оптической и оптико-механической промышленностью, а также промышленностью авиационного выстрела (схема № 1).

Схема № 1Схема «Структура оборонной промышленности»

артиллерийская

Оружейная

пороховая

Оборонная промышленность

танковая

патронная

пиротехническая

Оптическая и

оптико-механическая

Промышленность

авиационного выстрела

Далее мы составили классификацию видов оружия Сталинградского фронта. В ее вошли реактивная артиллерия, артиллерия, артиллерийское и стрелковое вооружение авиации, стрелковое оружие, танки, боеприпасы, оптическое оборудование, патроны, минометы. На Сталинградском фронте применение того или иного вида оружия зависело от ситуации, от его наличия на фронте и возможности его поставки на фронт (в том числе патронов к нему), от умения бойцов применять то или иное оружие, в том числе усовершенствованное, а также от арсенала трофейного оружия.

Схема № 2

Схема «Виды оружия»

Артиллерийское и стрелковое вооружение авиации

Реактивная артиллерия

Артиллерия

Танки

и САУ

Стрелковое оружие

Боеприпасы

Оптика

Минометы

Патроны

В связи с тем, что на Сталинградском фронте с 18 на 19 ноября 1942 года было применено новейшее артиллерийское оружие «Катюши», мы составили отдельную классификацию артиллерии, которая широко применялась в течение битвы под Сталинградом (схема № 3). К ней мы отнесли полевую, зенитную, противотанковую артиллерию, а также орудие береговой обороны и танковые, самоходные и корабельные установки.

Схема № 3Классификация артиллерии

Среди стрелкового оружия в годы Сталинградской битвы преобладали следующие его виды: пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, пистолеты-пулеметы, но чаще всего, но чаще всего применялись последние три вида стрелкового оружия (схема № 4) (Приложение 1).

Схема № 4

Виды стрелкового оружия

Нас также заинтересовали имеющиеся виды боеприпасов, которые были известны на тот период. Их мы отразили на схеме № 5.

Дополнительно нами была составлена классификация стрелкового оружия.

Проанализировав научно-популярную литературу, а также справочные материалы по изучаемой проблеме, мы выделили пять видов предназначения современного стрелкового оружия.

-

Гражданское (иногда любительское) применение: в целях самозащиты; как охотничье оружие; в целях коллекционирования; как подарочное; как музейный экспонат; как выставочный или конкурсный экземпляр.

-

Военное применение: резервное оружие экипажей бронемашин, вертолетов, самолетов; поражение противника на коротких дистанциях; армейское оружие; для поражения живых целей в бронежилетах зарубежных моделей; для бесшумной и беспламенной стрельбы; применение стрелкового оружия в тылу противника, индивидуальное оружие пехотных подразделений; поражение боевых пловцов противника под водой; уничтожение легкобронированной техники и автотранспорта; как снайперское оружие.

-

Профессиональное применение: штатное оружие подразделений милиции и внутренних войск; служебное оружие работников охранно-сыскных служб; учебно-тренировочное оружие; армейское оружие; в целях выживания членами экипажей потерпевших аварию самолетов и вертолетов.

-

Спортивное применение: спортивно-тренировочное оружие; спортивное оружие; самооборона от морских хищников. В последнее время появляются новые модели стрелкового оружия, используемое в спортивных целях.

-

Криминальное применение: используют преступники; криминальные структуры; пираты; наемные военные. Применение стрелкового оружия в криминальных целях негативно влияет на многие стороны общественной жизни людей: рост преступлений, нелегальное приобретение и сбыт оружия, незаконное хранение оружие и т.д.

Таким образом, в современных условиях стрелковое оружие применяется как в мирных (гражданских), так и в военных целях. От умелого его применения зависит настроение и жизнь многих людей.

Схема № 5

Классификация боеприпасов

БОЕПРИПАСЫ

Специальные

Осветительные

кумулятивные

зажигательные

Фугасно-зажигательные

-

Роль Сталинградских заводов в производстве и

поставке оружия для фронта

В своем исследовании мы остановимся на работе трех Сталинградских предприятий, который внесли особый вклад в победу советских войск на Волге: Сталинградский тракторный завод, СталГРЭС и завод «Баррикады».

Сталинградский тракторный завод

К началу Великой Отечественной войны Сталинградскому тракторному заводу исполнилось 11 лет. Первый трактор, сошедший с конвейера, был отправлен в Москву в подарок делегатам 26 съезда партии. К началу войны на колхозных полях работали более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч гусеничных тракторов, собранных на заводе [12, с. 122].

В те дни на Сталинградский тракторный завод (СТЗ), как и на другие предприятия, работавшие на оборону, легла великая ответственность за судьбы страны. Танки, сошедшие с конвейера завода, громили врага под Москвой и Воронежем, на Дону и Кубани.

Во второй половине 1941 года вся танковая промышленность выпускала в месяц в среднем сотни танков. Почти каждый второй танк был отправлен на фронт с конвейера Сталинградского тракторного завода [9, с. 13].

Водолагин М.А писал, что в годы Великой Отечественной войны Сталинградский завод продолжал одновременно выпуск гусеничных тракторов СТЗ-НАТИ и артиллерийских тягачей СТЗ-5. При участии харьковчан, которые поставляли танковые моторы, с ноября 1941 года был налажен выпуск дизелей В-2. Один из заводов Ярославля наши танки «одевал в резину». С Ижорского завода прибывали квалифицированные кадры.

Завод наладил взаимоотношения с новыми поставщиками. Большую работу по изысканию заменителей дефицитных комплектующих изделий и по упрощению конструкции танка в этот период провели, в частности, конструкторы завода (главный конструктор Н.Д. Вернер). В октябре 1941 года Сталинградский тракторный завод в очень тяжелый период сражений на советско-германском фронте, в период битвы за Москву, являлся единственным крупным изготовителем танков Т-34.

В период борьбы с немецко-фашистскими захватчиками под Москвой только один СТЗ, преодолевая невероятные трудности, вызванные нарушением топлива, поставок цветных металлов, шарикоподшипников, электрооборудования и многих других изделий по кооперации, сумел уже с октября 1941 года изготовить и отгрузить ведущей тяжелые бои Красной армии 1,5 тыс. танков Т-34.

За образцовое выполнение заданий правительства по производству танков Т-34 и танковых моторов СТЗ в феврале 1942 года был награжден орденом Трудового Красного Знамени (директор К.А. Задорожный). Орденами и медалями был отмечен труд 248 работников тракторного завода и заводов – смежников [3].

Летом 1942 года фронт вплотную приблизился к Сталинграду. Завод получил задание до конца августа снять с конвейера удвоенное количество танков. Тракторный завод довел выпуск до 25 танков и двигателей В-2 в сутки и до сентября 1942 года, когда враг подошел к стенам завода, поставил фронтам 2,6 тыс. танков Т-34. Только за 20 дней августа 1942 года СТЗ дал армии 240 танков Т-34, после чего их выпуск практически прекратился, продолжались лишь ремонтно-восстановительные работы [8].

С первых дней войны завод, кроме танков и арттягачей, выпускали бомбы, мины, снаряды, пулеметы.

23 августа 1942 года СТЗ в течение нескольких часов на фронт отправил свыше 50 танков, 45 тягачей, 1200 пулеметов [1].

Сборка танков прекращалась до тех пор, пока не был исчерпан запас узлов и деталей. Последние танки, собранные в цехе, ушли на передовую без башен. Далее ремонтировали артиллерийские тягачи, танки и другую боевую технику (Приложение 2).

Порой в цехах тракторного трудно было различить – кто здесь танкист, а кто рабочий [9, с. 132-133].

Линия фронта приближалась к цехам завода. Первоначально гитлеровцы запланировали захватить завод невредимым для того, чтобы наладить выпуск своих танков и осуществлять ремонт своей техники силами взятых в плен русских солдат. Поэтому в этой тревожной обстановке работники тракторного завода готовили к взрыву ценное оборудование. Среди тех, кто ставил мины в цехах, были и те, кто возводили завод в годы первых пятилеток. Минировали и разминировали буквально все по нескольку раз в день [Там же, с. 134].

Но 29 сентября 1942 года квадрат за квадратом гитлеровцы бомбили тракторный завод [Там же, с. 141]. Рабочих с завода эвакуировали за Волгу, чтобы добраться на Урал и в Сибирь, туда, где ковалось оружие победы [Там же, с. 144].

Позднее специалисты подсчитали, что на каждый квадратный километр площади завода было сброшено 2 тысячи авиабомб. На каждом километре железнодорожного полотна насчитывалось в среднем 16 воронок, на каждый километр трубопроводов приходилось 15 прямых попаданий [13, с. 94].

Война гремела на Дону. Мало сказать, что танкостроители трудились сверх всех человеческих сил. Работали сутками, месяцами не уходили с завода. В самой тяжелой обстановке не теряли самообладания. Работали не просто много. Самое важное – талантливо и смело решали технические вопросы, разрабатывали конструкции, принимали решения, которые и поныне удивляют специалистов своим техническим совершенством, точностью, оправданным риском. Таким время выковывало сталинградский характер.

В цехах завода ковалось не только оружие победы, но и Сталинградский характер. Сталинградский характер – такое выражение было на ходу у рабочих завода. Само по себе оно звучало как награда. Речь шла о благородном сплаве замечательных нравственных качеств. Сталинградский характер – это глубокое чувство кровной связи с родной землей и осознание своего долга перед ней, самоотверженность в работе, бескорыстная верность в товариществе, стойкость и жизнерадостный оптимизм, которые выручали в самых трудных испытаниях, удивительная человеческая надежность в любом большом и малом деле. Всегда знали, верили и не обманывались: эти люди не подведут, сделают. Точный расчет они умели сочетать с разумным риском.

Сталинградская ГРЭС

Сталинградская ГРЭС являлась энергетической базой танкограда. Первая турбина станции дала ток в ноябре 1930 года. Пуск СталГРЭС обеспечивал развитие промышленных предприятий в Сталинграде.

Во время Великой Отечественной войны, когда обстановка на фронтах потребовала резкого увеличения выпуска оборонной продукции, значительно возросла нагрузка на агрегаты станции. Все специалисты трудились самоотверженно. Срывов в работе станции не было.

Летом 1942 года начались налеты вражеской авиации. Несколько самолетов бомбили станцию 16 августа 1942 года. Расчет гитлеровцев был понятен: они метили в энергетическое сердце города. Одним ударом намеревались вывести из строя промышленные предприятия.

Труд энергетиков воплощался в рокот танков, сходивших с конвейера Сталинградского тракторного завода, в залпы пушек, сделанных на заводе «Баррикады», в кипение стали мартенов «Красного Октября», во взрывах тысяч бомб, снарядов, мин, изготовленных на предприятиях города.

Трудовые свершения сталинградских рабочих стали одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны. Знойным летом 1942 года, всего за два неполных месяца – июль и август – заводы Сталинграда отправили на фронт 4000 танков, пушек и минометов. Предприятия города выпускали до 80 видов военной продукции [9, с. 31-35].

Враг рвался к Волге. Коллектив электростанции получил приказ минировать здание и агрегаты. 23 сентября взрывом снаряда разорвало кабели, идущие на водонасосную и в другие цехи станции [9, с. 177-178].

В дни осады города на территорию СталГРЭС упало 800-900 снарядов, из них свыше 200 снарядов взорвалось в цехах [10, с. 85].

Благодаря творческим усилиям специалистов ежедневно налаживалось оборудование. Рационализаторы сделали и персональные бронеколпаки, которые стали реликвиями дней обороны [9, с. 31-35].

Всего за 10 месяцев 1942 года СталГРЭС выработала 385 млн. к/ч электроэнергии [10, с. 29].

На территории электростанции ремонтировали воинские автомашины, «катюши», пулеметы, походные кухни, электроприборы. Работники каждого цеха выполняли срочные задания фронта. Только с августа по ноябрь 1942 года в период ожесточенного обстрела СталГРЭС специалисты механического цеха отремонтировали 7 «катюш», 15 пулеметов, 15 автомашин, 1 танк, 10 походных кухонь. За месяцы осады электроцех зарядили 100 аккумуляторов для артиллерии, зенитных батарей и машин [Там же, с. 81].

4 и 5 ноября армада гитлеровских самолетов совершила налет на электростанцию. За два дня фашистские варвары сбросили 150-200 бомб. Все агрегаты были выведены из строя [9, с. 180].

Начались восстановительные работы. Первый ток агрегат дал 16 марта 1943 года. Над поселком раздался протяжный гудок. СталГРЭС возвещала о своем втором рождении. В исторический подвиг Сталинграда была вписана еще одна строка. Первая очередь подстанции, которая была восстановлена весной 1943 года, помогла дать электроэнергию заводам «Баррикады» и «Красный Октябрь» [9, с. 224-227] (Приложения 3 и 4).

Завод «Баррикады»

«Баррикады» – одно из старейших предприятий города. Название заводу дано в память бурных революционных выступлений рабочих против царского самодержавия и участия в героической защите Красного Царицына. [8, с. 30].

С первых дней войны коллектив завода встал на фронтовую вахту. За несколько недель предприятие освоило серийный выпуск 76-миллимитровых пушек [4, с. 291].Много сил отдали изготовлению новой артустановки. Это была очень сложная конструкция. Детали машины достигали по габариту десятков метров и весили сотни тонн. Обработка самых ответственных деталей занимала от 100 до 250 дней. Но и этот заказ выполнялся в срок [6, с. 548].

Повышение задания с тех пор, как началась война, завод «Баррикады» получал не раз. Самыми трудными были дни, когда с мелкосерийного выпуска вооружения переходили на крупносерийный и даже массовый. Пришлось, по существу, перестраивать все производство.

Новая технология не могла ужиться с прежней планировкой цехов. Путь прохождения деталей был очень велик. Технологический режим потребовал закрепления станков за отдельными операциями и побудил заводчан расставить станки по потоку с таким расчетом, чтобы сократить излишнее передвижение деталей.

Организация поточного производства началась с пересмотра конструкции пушек. Максимально упростив процесс изготовления пушек, инженеры пересмотрели каждую деталь с точки зрения уменьшения ее веса и облегчения ее производства…

Металлурги перевели все печи на товарный выпуск стали. Увеличилась производительность сталеплавильных цехов.

Большую роль сыграло повышение скорости резания металла. На сверлильных станках она выросла с 132 до 280 оборотов в секунду, на токарных – с 110 до 230. Осваивались новые методы обработки изделий. Время на механическую обработку сократилось вдвое. В дни сражения под Москвой заводчане изготовили и отправили 20 орудий сверх плана [6, с. 549-550].

С 20 августа все ожесточеннее становился натиск врага. С утра 24 августа авиация противника обрушила на завод тонны смертоносного груза… По неполным данным, с 24 августа по 6 сентября 1942 года на завод было сброшено свыше 150 фугасных и свыше 2,5 тысячи зажигательных бомб [6, с. 551-552].

Фронтовая вахта завода продолжалась до октября 1942 года. Когда из орудийных расчетов выбывали артиллеристы, на их место вставали опытные рабочие-оружейники.

Даже в дни, когда бои шли на подступах к заводу, квалифицированные специалисты, оставшиеся в цехах, собирали и ремонтировали разбитую боевую технику [8, с. 151].

К 21 января поселку завода «Баррикады» подошли солдаты 23-й стрелковой дивизия, которая перешла в наступление и достигла высоты 144,7. Продолжая наступление, 23-я стрелковая дивизия во второй половине дня 25 января достигла юго-западной окраины Городища. В 18 часов дивизия полностью освободила Городище. 27 января 1943 г. 23-я стрелковая дивизия вела бои за поселок завода «Баррикады». К исходу 1 февраля поселок завода «Баррикады» был освобожден (Приложение 5).

-

Применение различных видов оружия

в последние дни Сталинградской битвы

Большой и привольно раскинувшийся на берегах Волги город Сталинград оказал противнику поистине сверхгероическое сопротивление. Сталинградское сражение закончилось полным разгромом немецких войск и капитуляцией их окруженной группировки. Решающую роль в этом сражении сыграли советские артиллеристы и минометчики. Неодолимыми крепостями, мощными узлами обороны стали заводы Сталинградский тракторный, «Красный Октябрь» и «Баррикады». Необычным стал фронт: его линия проходила нередко между заводскими корпусами.

Минометчикам легче всего было приспособиться к столь необычной боевой обстановке. Мест для огневых позиций здесь было сколько угодно. Минометы ставились за стенами зданий, цехов и в корпусах, крыши которых были разрушены авиабомбами. Наблюдательные пункты минометчиков помещались в самых необычных местах, например, на мостовом кране. Там, прикрываясь от обстрела противника железными листами, сидел командир минометной батареи с телефонистом и корректировал огонь своих минометов, надежно укрывшихся за кирпичной стеной цеха. Немало атак помогли отразить своим огнем артиллерийские и минометные батареи, участвовавшие в обороне заводов, превращенных в крепости.

Известен случай, когда на территории завода «Баррикады», где развернулись особо ожесточенные бои, артиллеристы и минометчики совместно с пулеметчиками разгромили целый батальон противника, который три дня и три ночи ожесточенно атаковал их позиции. Во время уличных боев в Сталинграде минометы завоевали у воинов особую любовь и популярность. Ни одна из значительных операций или схваток с противником в дни Сталинградской битвы не обходилась без участия минометчиков.

В Сталинграде вырабатывалась тактика уличного боя, в огне боев выковались мастера этого боя. В таких условиях, когда даже легкой пулевой артиллерии действовать почти невозможно, самое активное участие принимали минометчики. Помощь минометов была неоценима: они били по верху зданий, по крышам и чердакам, где у противника находились обычно наблюдатели, стояли пулеметы. Минометчики выводили из строя наблюдательные пункты, подавляя вражеские пулеметы, мешавшие продвижению наших воинов. Для советских минометчиков Сталинград был школой, в которой они получили замечательную выучку и закалку, очень пригодившуюся им в последующих боях. Эта школа сослужила хорошую службу и на последнем этапе войны – в боях за Берлин и в самом Берлине.

Источники утверждают, что в боях под Сталинградом участвовало втрое больше реактивных установок, чем в битве под Москвой. Здесь была разработана тактика применения установок в маневренных оборонительных боях на дальних подступах к городу, в обороне укрепленных рубежей вокруг Сталинграда, в мощных контрударах наших войск и в боях внутри крупного города. В боях за Сталинград гвардейцы поражали врага из боевых машин БМ-8, БМ-13 и пусковых реактивных установок М-30. «Враг не выдерживал огневых налетов наших «Катюш». Там, где ложились реактивные снаряды, оставалась лишь выжженная земля», — писал Главный Маршал артиллерии Н.Н. Воронов.

За бои под Сталинградом гвардейские минометные полки были награждены боевыми орденами. Советская реактивная артиллерия прошла суровую школу мужества и зрелости. Во многих музеях хранятся снайперские винтовки солдат, из которых были убиты сотни немцев. В Музее «Оборона Сталинграда» среди боевых экспонатов стоит 120-мм миномет образца 1938 года, табличка к которому гласит: «Полковой миномет 120 мм, изготовленный на заводах Сталинграда в 1941 – 1942 годах, состоял на вооружении частей Советской армии и ополченцев, защищавших Сталинград».

Заключение

Проводя исследование, мы показали роль различных видов оружия в победе советских войск под Сталинградом, в первую очередь – это реактивная артиллерия и винтовки, включая снайперские. Снайперское движение было широко распространено на Сталинградском фронте: сотни снайперов были удостоены орденами и медалями.

Большую роль в пополнении боезапасов и оружия в период Сталинградского сражения сыграли заводы нашего города: «Сталинградский тракторный завод», «Красный Октябрь», «Баррикады», электроэнергия Сталинградской ГРЭС.

Нельзя не упомянуть значение трофейного оружия, которое не только использовалось в различных боях, но тщательно изучалось советскими специалистами в целях его усовершенствования и производства новых типов оружия.

Нами была составлена классификация различных видов оружия, которые производили предприятия нашей страны до и в период Великой Отечественной войны.

Анализ документальных источников показал, что в период Сталинградской битвы на первом этапе преобладающими видами оружия являлись следующие: штыки, приклады, станковые пулеметы, автоматы, танки, артиллерия, винтовки, оптика. Трофеями являлись артиллерийские орудия, зенитные установки, станковые пулеметы и винтовки.

На втором этапе преобладающими видами оружия являлись: артиллерия («Катюши»), усовершенствованная оптика и винтовки, танки, штыки, приклады, пулеметы, автоматы, минометы. Дополнительно: обучение снайперов и распространение опыта среди бойцов, поощрение лучших стрелков.

На третьем этапе преобладающими видами оружия являлись зенитная артиллерия, гранаты, пулеметы.

Победа под Сталинградом во многом зависела и от настроения солдат в дивизиях: их отличали такие качества, как стойкость, мужество, отвага, готовность сражаться до последней капли крови.

Выполняя данную работу, нас заинтересовали различные виды оружия не только внешний вид стрелкового оружия, его тактико-технические характеристики, но и широкий диапазон его использования. Современное стрелковое оружие можно применять даже в темное время суток, а отдельные его экземпляры – под водой.

Также мы планируем расширить и углубить, более тщательно изучить различные виды оружия на современном этапе, их преимущества и недостатки, а также те виды оружия, которые используют в мирных и спортивных целях.

Литература

-

В дни великого сражения. Сталинград, Сталинградское кн. издательство, 1958. – С. 138.

-

Ветров А.А. Так и было. М.: Воениздат. 1982. – С. 160.

-

Водолагин М.А. Идеологическая работа сталинградской партийной организации в 1941-1942 гг. – В кн. Советский тыл в Великой Отечественной войне. М.: Мысль,1974, кн. 1. – 368 с.

-

Водолагин М.А. Очерки истории Волгограда. М.: «Наука», 1969. – С. 291.

-

Водолагин М.А., Щеглов В.Н. Металлургический завод «Красный Октябрь», М., Металлургиздат, 1957. – С. 96-108.

-

Гонор Л.Р. Завод-воин. – В кн. Битва за Сталинград. – Волгоград: Нижн.-Волж. кн. изд-во, 1972. – С. 547 – 553.

-

Жук А.Б. Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы. – М.: Воениздат, 1992. – 735 с.

-

История второй мировой войны. – 1939 – 1945. М.: Воениздат, 1975, т. 4. – 536 с.

-

Овчинникова Л.П. Передовая начиналась в цехе. – Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 272 с.

-

Огни Волгоградской ГРЭС. Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1962. – С. 85

-

Оружие победы / Под общей ред. В.Н. Новикова – М.: Машиностроение, 1985. – 304 с.

-

Первенец советского тракторостроения. Волгоград, Ниж.-Волж. Кн. изд-во, 1980. – С. 122.

-

Пешкин И. Две жизни Сталинградского тракторного – М., Профиздат, 1947. – С. 94.

Приложение № 1.

Применение стрелкового оружия в годы Сталинградской битвы

(23-я стрелковая дивизия)

Солдаты 23-й стрелковой дивизии в период Сталинградской битвы

Снайперское оружие (снайпер Максим Пассар)

Снайпер за работой…

Приложение № 2.

Продукция Сталинградского тракторного завода

Приложение № 3.

Сталинградская ГРЭС дни Сталинградской битвы

Приложение № 4.

Завод «Красный Октябрь» в дни Сталинградской битвы

Приложение № 5.

Бои за подступы к заводу «Баррикады»

Просмотров работы: 1754

- Авторы

- Научный руководитель

- Файлы

- Литература

Морозова М.

1

1 р.п. Городище, МБОУ «Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3», 10 «Б» класс

Толмачева Е.В. (р.п. Городище, МБОУ «Городищенская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»)

1. В дни великого сражения. – Сталинград, Сталинградское кн. издательство, 1958. – С. 138.

2. Ветров А.А. Так и было. – М.: Воениздат, 1982. – С. 160.

3. Водолагин М.А. Идеологическая работа сталинградской партийной организации в 1941-1942 гг. – В кн. Советский тыл в Великой Отечественной войне. – М.: Мысль,1974, кн. 1. – 368 с.

4. Водолагин М.А. Очерки истории Волгограда. – М.: «Наука», 1969. – С. 291.

5. Водолагин М.А., Щеглов В.Н. Металлургический завод «Красный Октябрь», М., Металлургиздат, 1957. – С. 96-108.

6. Гонор Л.Р. Завод-воин. – В кн. Битва за Сталинград. – Волгоград: Нижн.-Волж. кн. изд-во, 1972. – С. 547–553.

7. Жук А.Б. Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы. – М.: Воениздат, 1992. – 735 с.

8. История второй мировой войны. – 1939–1945. – М.: Воениздат, 1975. – т. 4. – 536 с.

9. Овчинникова Л.П. Передовая начиналась в цехе. – Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 272 с.

10. Огни Волгоградской ГРЭС. – Волгоград, Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1962. – С. 85.

11. Оружие победы / Под общей ред. В.Н. Новикова – М.: Машиностроение, 1985. – 304 с.

12. Первенец советского тракторостроения. – Волгоград, Ниж.-Волж. Кн. изд-во, 1980. – С. 122.

13. Пешкин И. Две жизни Сталинградского тракторного – М., Профиздат, 1947. – С. 94.

И мы вдруг поняли, что это

Во имя завтрашнего дня

Железным обликом победа

Из дыма встала и огня.

Н. Грибачев

Значительная часть политиков, историков, участников Великой Отечественной войны утверждают, что одной из причин победы в войне является опыт работы заводов, бесперебойно снабжавших фронт боевой техникой. Нам предстоит доказать или опровергнуть данную точку зрения.

Цель: выявить роль различных видов оружия в победе советских войск под Сталинградом.

Задачи исследования:

1. Выявить значение военной промышленности в производстве различных видов оружия в нашей стране до начала Великой Отечественной войны.

2. Составить классификацию различных видов оружия, применяемых в период Сталинградской битвы.

3. На конкретных примерах показать роль Сталинградских заводов в производстве и поставке оружия для фронта.

4. Показать значение различных видов оружия в период Сталинградской битвы.

Методы исследования: аналитические методы – изучение и анализ научно-популярной литературы, сравнительный анализ, количественный анализ.

Значение военной промышленности страны в производстве оружия до начала Великой Отечественной войны

На основе анализа различных источников, проследим историю появления и развития оружия на Руси. Первое оружие, которое появилось в Царской России, стрелковое. К нему относят ружье, пулеметы, винтовки, автоматы. А.Б. Жук отмечает, что именно эти виды стрелкового оружия сыграли значительную роль в той или иной победе в Царской России. Хотя эти виды оружия применяли не только в военных целях, но и на дуэлях и в целях самообороны (пистолеты, револьверы).

На Руси огнестрельное оружие появилось в 14 веке. Во второй половине 19 в. развитие ружей происходило особенно интенсивно. Приобретался опыт боевого применения ружей, особенно в Крымской 1853-1856 гг. и франко-прусской 1870-1871 гг. войнах, появилось огромное количество систем, стреляющих унитарными патронами, имеющих затворы и магазины самых разнообразных устройств.

В царской России револьверы на вооружение армии были введены с некоторым опозданием. Причина – консерватизм высших военных чиновников. С 1871 г. взамен очень устаревших однозарядных, заряжаемых с дула капсульных пистолетов на вооружение стал поступать револьвер системы Смита-Вессона образца 1869 г. (в США с 1857 г.). На международной выставке в Вене в 1873 году русская модель Смита-Вессона была удостоена золотой медали. Россия оказалась первой из стран, принявших на вооружение револьверы центрального воспламенения.

В военно-морском флоте России некоторое время состоял на вооружении револьвер Галана образца 1870 г. Происхождение системы французское, но изготавливались эти револьверы в Бельгии. В 60-х гг. 19 в. на вооружение жандармского корпуса были приняты револьверы системы Лефоше, изготовлявшиеся в Бельгии и России.

В Красной Армии был принят только самовзводный образец револьвера системы Нагана, который благодаря отличным качествам состоял на вооружении не только в период до введения автоматических пистолетов, но и во время Великой Отечественной войны. И даже после войны револьвер продолжал оставаться на вооружении некоторых войсковых частей и военизированной охраны, а также применяться в качестве целевого оружия. Несмотря на давность происхождения, револьвер оказался столь удачным, что за время своей службы он не подвергался сколько-нибудь серьезной модификации.

Бездымный порох получен в России в 1887 г. С его появлением уменьшился калибр оружия. В 1883 г. в России создана Комиссия по испытанию магазинных ружей. Она рассмотрела более 150 систем магазинов как иностранных конструкторов, так и русских, в том числе четырехлинейная винтовка С.И. Мосина. Однако время шло, а на вооружении продолжала оставаться однозарядная, стреляющая патронами на дымном порохе винтовка Бердана № 2. Изобретатель-конструктор С.И. Мосин предложил образец разработанной им винтовки, который вышел на одно из первых мест в ряду иностранных магазинных винтовок, рассматривавшихся Комиссией. Предвзято полагаясь на авторитет иностранцев, Комиссия привлекла к работе над новой винтовкой много иностранных специалистов. Основным конкурентом Мосина оказался бельгийский фабрикант Л. Наган, но образец Мосина одержала победу.

Магазинная винтовка Мосина была принята на вооружение под наименованием «Трехлинейная винтовка образца 1891 г.» В наименовании не было ни имени конструктора, ни указания на отечественное происхождение винтовки. Так царское правительство обезличило ее. Традиция присваивать оружие им ее создателя восстановилось только в советское время.

Конструкция этой винтовки оказалась столь удачной, что России на протяжении длительного времени не пришлось прибегать к новому, очень дорогостоящему перевооружению, чего не избежали многие другие страны, поспешившие с введением на вооружение образцов, еще недостаточно отработанных.

Позднее винтовка подвергалась модернизации. 1891 г. – переделанную винтовку предложил Н.И. Холодовский – очень удачная, но дорогостоящая и поэтому не принятая. Винтовка Мосина – основное массовое оружие ВОСР. Во время второй мировой войны она также находила широчайшее применение, с ней советские солдаты громили фашистов на фронтах ВОВ в Европе и японских империалистов в Азии. И даже после войны она еще долго находилась в войсках, несмотря на то, что давно уже начало внедряться новое, еще более совершенное автоматическое оружие.

Заманчивая идея автоматизации работы механизмов стрелкового оружия, осуществление которой позволило бы значительно увеличить огневую мощь пехоты, уже в очень ранние времена привела к попыткам создания автоматических винтовок.

В России модель самозарядной винтовки была создана Д.А. Рудницким в 1886 г. Однако в конце 19 в. и даже в начале 20 века эти винтовки не могли еще конкурировать с магазинами.

В период перед первой мировой войной были разработаны винтовки В.Г. Федоровым, Я.У. Рощепеем, Ф.В. Токаревым. Проектировались они под стандартный, довольно мощный винтовочный патрон, поэтому имели так или иначе осуществляемое запирание ствола.

Вопрос о создании автоматической винтовки взамен существующей магазинной был поставлен в России вскоре после русско-японской войны 1904-1905 гг. Первый образец автоматической винтовки, переделанной из магазинной, был разработан в 1905 году В.Г. Федоровым. В 1907 г. им была сконструирована оригинальной конструкции, простая и удобная в обращении.

Автоматические винтовки в России были предложены также Я.У. Рощепеем (1905, 1913) и Ф.В. Токаревым (1908, 1910, 1913, 1914). Винтовки получили высокую оценку, однако, хотя война и послужила толчком к развитию всех видов вооружения, на автоматические винтовки она не оказала существенного влияния в силу того, что развитие автоматического оружия вообще шла по линии развития пулеметов.

Во время первой мировой войны испытывалась винтовка Федорова (1913), несколько переделанная таким образом, что ее качество приближалось к качествам ручных пулеметов, нехватка которых остро ощущалась в русской армии. В 1916 году эта винтовка, первая из русских автоматических, получила боевое применение. Она была названа автоматом и введена для частичного вооружения армии.

Таким образом, анализ различных источников показал, что накануне Второй мировой войны разработанные российскими конструкторами образцы стрелкового оружия не уступали лучшим образцам оружия знаменитых фирм по кучности и точности стрельбы, ни по огневой мощи и убойному действию боеприпасов. А надежность российского оружия всегда была вне конкуренции.

Применение различных видов оружия на Сталинградском фронте

Анализ различных источников информации: научно-популярной литературы, ресурсов сети Интернет позволил составить классификацию различных видов оружия, которые применялись на Сталинградском фронте. Оборонная промышленность была представлена артиллерийской, пороховой, оружейной, танковой, пиротехнической, патронной, оптической и оптико-механической промышленностью, а также промышленностью авиационного выстрела (рис. 1).

Рис. 1. Схема «Структура оборонной промышленности»

Рис. 2. Схема «Виды оружия»

Рис. 3. Схема «Классификация артиллерии»

Далее мы составили классификацию видов оружия Сталинградского фронта. В ее вошли реактивная артиллерия, артиллерия, артиллерийское и стрелковое вооружение авиации, стрелковое оружие, танки, боеприпасы, оптическое оборудование, патроны, минометы. На Сталинградском фронте применение того или иного вида оружия зависело от ситуации, от его наличия на фронте и возможности его поставки на фронт (в том числе патронов к нему), от умения бойцов применять то или иное оружие, в том числе усовершенствованное, а также от арсенала трофейного оружия.

В связи с тем, что на Сталинградском фронте с 18 на 19 ноября 1942 года было применено новейшее артиллерийское оружие «Катюши», мы составили отдельную классификацию артиллерии, которая широко применялась в течение битвы под Сталинградом (рис. 3). К ней мы отнесли полевую, зенитную, противотанковую артиллерию, а также орудие береговой обороны и танковые, самоходные и корабельные установки.

Среди стрелкового оружия в годы Сталинградской битвы преобладали следующие его виды: пистолеты, револьверы, автоматы, винтовки, пистолеты-пулеметы, но чаще всего, но чаще всего применялись последние три вида стрелкового оружия (рис. 4–8).

Рис. 4. Виды стрелкового оружия

Рис. 5. Применение стрелкового оружия в годы Сталинградской битвы (23-я стрелковая дивизия)

Рис. 6. Солдаты 23-й стрелковой дивизии в период Сталинградской битвы

Рис. 7. Снайперское оружие (снайпер Максим Пассар)

Рис. 8. Снайпер за работой…

Нас также заинтересовали имеющиеся виды боеприпасов, которые были известны на тот период. Их мы отразили на схеме (рис. 9).

Рис. 9. Схема «Классификация боеприпасов»

Дополнительно нами была составлена классификация стрелкового оружия.

Проанализировав научно-популярную литературу, а также справочные материалы по изучаемой проблеме, мы выделили пять видов предназначения современного стрелкового оружия.

1. Гражданское (иногда любительское) применение: в целях самозащиты; как охотничье оружие; в целях коллекционирования; как подарочное; как музейный экспонат; как выставочный или конкурсный экземпляр.

2. Военное применение: резервное оружие экипажей бронемашин, вертолетов, самолетов; поражение противника на коротких дистанциях; армейское оружие; для поражения живых целей в бронежилетах зарубежных моделей; для бесшумной и беспламенной стрельбы; применение стрелкового оружия в тылу противника, индивидуальное оружие пехотных подразделений; поражение боевых пловцов противника под водой; уничтожение легкобронированной техники и автотранспорта; как снайперское оружие.

3. Профессиональное применение: штатное оружие подразделений милиции и внутренних войск; служебное оружие работников охранно-сыскных служб; учебно-тренировочное оружие; армейское оружие; в целях выживания членами экипажей потерпевших аварию самолетов и вертолетов.

4. Спортивное применение: спортивно-тренировочное оружие; спортивное оружие; самооборона от морских хищников. В последнее время появляются новые модели стрелкового оружия, используемое в спортивных целях.

5. Криминальное применение: используют преступники; криминальные структуры; пираты; наемные военные. Применение стрелкового оружия в криминальных целях негативно влияет на многие стороны общественной жизни людей: рост преступлений, нелегальное приобретение и сбыт оружия, незаконное хранение оружие и т.д.

Таким образом, в современных условиях стрелковое оружие применяется как в мирных (гражданских), так и в военных целях. От умелого его применения зависит настроение и жизнь многих людей.

Роль Сталинградских заводов в производстве и поставке оружия для фронта

В своем исследовании мы остановимся на работе трех Сталинградских предприятий, который внесли особый вклад в победу советских войск на Волге: Сталинградский тракторный завод, СталГРЭС и завод «Баррикады».

Сталинградский тракторный завод

К началу Великой Отечественной войны Сталинградскому тракторному заводу исполнилось 11 лет. Первый трактор, сошедший с конвейера, был отправлен в Москву в подарок делегатам 26 съезда партии. К началу войны на колхозных полях работали более 200 тысяч колесных и более 40 тысяч гусеничных тракторов, собранных на заводе [12, с. 122].