- Главная

- Материалы

Развитие предпринимательства в малых городах и на сельских территориях

Летом 2018 года Экспертный совет по малым территориям провел серию стратегических обсуждений, посвященных представлению интересов малых городов и сельских территорий в федеральной повестке. Одна из ключевых дискуссий была посвящена бизнесу. В настоящем материале суммируются предложения Экспертного совета, сформированные по итогам работы.

I. Федеральные меры поддержки предпринимательства на малых территориях

Утверждение о том, что никакие институты поддержки малых городов не работают, несостоятельно. Практика государственной помощи моногородам демонстрирует успешный опыт взаимодействия федеральной власти, институтов развития, региональной власти, местного самоуправления и бизнеса по выведению избранного списка городов и поселков городского типа из депрессивного состояния. Эту практику целесообразно масштабировать на все малые территории страны, чему способствуют предпосылки: преобразование Фонда развития моногородов в Фонд современной городской экономики и обращение вице-премьера по экологии к президенту РФ с предложением создать новый нацпроект – «Развитие сельских территорий». Для малых территорий нужны специальные меры активизации в них предпринимательства, въездной миграции, туризма, местной промышленности.

Предложение 1

Сформировать реестр территорий и городов, требующих специальных мер поддержки, вплоть до дифференциации налогового, контрольного, и миграционного законодательства. Создать для таких территорий и городов специальные режимы благоприятствования бизнесу, учитывающие их географическое и логистическое положение, а также местные традиции.

***

На сельских территориях и в малых городах необходимо стимулировать развитие современных типов экономики и форм предпринимательства.

Предложение 2

Создать систему обучения местных предпринимателей современным методам хозяйствования, максимально приближенную к местам развития предпринимательства и учитывающую местную специфику. Такая образовательно-проектная система должна быть не только основана на качественных примерах, но и обеспечивать обучающимся упрощенные процедуры получения финансовой поддержки разработанных бизнес-проектов.

Коллективные формы организации в селах и малых городах также могут быть источниками предпринимательской активности. Например, развитие Территорий общественного самоуправления (ТОСов) способствует появлению услуг для жителей.

Предложение 3

Наделить ТОСы правами на оказание жителям платных услуг без регистрации специальных юридических лиц с упрощенной формой налогообложения.

***

Несмотря на усилия государства и местной власти по легализации предпринимательства и самозанятости граждан, на сельских территориях и в малых городах многие предприниматели предпочитают оставаться в «сером» секторе экономики, ибо создание предприятия или покупка патента сразу с момента регистрации ведет к избыточному вниманию контролирующих органов. По словам опрошенных в ряде исследований граждан, занимающихся легальным предпринимательством, современный налоговый контроль перестал быть очевидной причиной для ухода в серый сектор. Сегодня основным источником бюрократической нагрузки являются МЧС, Росприроднадзор, Россельхознадзор, предъявляющие к малому бизнесу те же требования, что и к крупным предприятиям. Например, проще построить якобы личную баню у воды (а на Севере все бани строятся у воды) и оказывать туристам нелегальные услуги, чем зарегистрировать банный сервис. Коммерческую баню сразу же обложат непомерными требованиями и экологическими сборами.

Предложение 4

Предусмотреть упрощение требований к контрольным проверок малых и индивидуальных предприятий для всех контролирующих инстанций.

***

Во многих случаях муниципалитеты не заинтересованы в развитии и легализации малого предпринимательства, потому что усилия и бюджетные расходы на такое развитие превышают налоговую отдачу. Малые предприятия пополняют местный бюджет лишь арендной платой за муниципальные земли и имущество, налогом на имущество и частью НДФЛ. Все остальные сборы уходят в регион и в федерацию. Хуже того, часто невозможно стать резидентом малого поселения, в котором предприниматель осуществляет деятельность, и даже те немногие налоги, которые он платит, уходят в районный, а то и областной центр – по месту регистрации.

Предложение 5

Передать все налоги, собираемые на малых территориях по упрощенным схемам, в местные бюджеты. Обеспечить возможность малым предприятиям и самозанятым гражданам приобретать патенты на право предпринимательства в конкретном поселении. Ввести для этого специальную категорию местных патентов. Доходы от местных патентов должны оставаться в бюджете данного поселения.

***

Целесообразно сформировать несколько моделей стандартизации условий для малого предпринимательства и предоставить регионам право выбора конкретных моделей для конкретных территорий.

Предложение 6

Исследовать реализуемые в разных странах модели и стандарты организации местного предпринимательства и местной торговли с целью определения типологии региональных стандартов местного малого предпринимательства. Предоставить регионам законодательное право на установление таких стандартов на определенный срок.

***

Развитие предпринимательства на малых территориях – это не столько льготы и помощь предпринимателям, сколько элементарное удобство жизни и деятельности. Для повышения привлекательности малых территорий для предпринимательской деятельности необходимо обеспечить хотя бы минимальное благоустройство. В часовой доступности от любого поселения должно располагаться современное общественное пространство, включающее культурно-образовательный и оздоровительный центры, а окружающие его дороги, площадь, паркинг и тротуары должны быть благоустроены. Реализация таких минимальных норм должна рассматриваться регионом совместно с местными жителями, и главное, местными предпринимателями на условиях софинансирования или норматива минимальных выплат по местным патентам за определенный срок (как нормативы капремонта домов в системе ЖКХ). Общественные центры способны стать точками роста социально-экономической активности.

Предложение 7

Сформировать географическую сеть общественных центров с радиусами в часовой доступности от поселения. Определить стандарт минимального благоустройства и функционала таких общественных центров, разработать условия частно-государственного партнерства, определяющие требования к софинансированию строительства и эксплуатации общественного центра с участием местных предпринимателей и жителей.

***

В последнее десятилетие активно развивается внутренний туризм, и для малого бизнеса на сельских территориях и в малых городах это одна из важнейших статей дохода. Но в Федеральной целевой программе развития туризма малого бизнеса нет. Стартовая цена интереса государства к туристическому бизнесу – 2 миллиарда рублей. Приветствуется кластерный подход, но малые территории, как правило, не имеют возможности создавать такие кластеры и побеждать в федеральных конкурсах на их финансирование, потому что на этих территориях нет, и не может быть в обозримой перспективе требуемого программой туристического потока.

Малый туристический бизнес на сельских территориях и в малых городах может и должен стать фактором развития. Появляющиеся гостевые дома, уютные гостиницы, качественные развлечения, оригинальная местная кухня, экскурсии и сервисы для неорганизованных туристов повышают привлекательность места, увеличивают шансы на выживание и развитие малых бизнесов. Таким образом, малый туристический бизнес требует системного федерального внимания.

Предложение 8

Предоставить каждому гражданину РФ право один раз в 5 лет бесплатно или по льготной цене (за счет государственных субсидий) получить путевку в удаленную от его места жительства малую территорию (например, более чем на 1000 км). Путевки гражданин может выбирать из реестра аккредитованных в Программе турпродуктов.

***

Несмотря на множество конкурсов на различные формы государственной поддержки малого предпринимательства для большинства малых предпринимателей они недоступны из-за дорогой логистики.

Предложение 9

Создать механизм дистанционного участия в государственных конкурсах. Обеспечить устойчивый высокоскоростной интернет во всех общественных центрах.

***

Федеральные правила регулирования предпринимательской деятельности очень часто меняются, что особенно болезненно для малого бизнеса.

Предложение 10

Для малого предпринимательства установить нормативные сроки перехода на государственные новации (изменения норм законодательства, введение технических и фискальных требований) – 3 года с момента введения новации в действие. В течение этого срока к предпринимателям не могут применяться никакие санкции. При разработке государственных новаций дифференцировать требования к различным масштабам бизнеса.

***

Универсальный подход к развитию малых территорий не рационален. Необходимо предоставлять муниципалитетам больше возможностей по выстраиванию эффективной предпринимательской среды, в т.ч. и в части контрольных функций.

Предложение 11

Разрешить органам местного самоуправления вводить местные поправки к федеральным режимам регулирования и контроля предпринимательской деятельности в пределах, установленных законодательством.

II. Ответственность регионов и муниципалитетов за развитие предпринимательства

Развитие предпринимательства на местах в большей степени связывается как региональными, так и местными властями с привлечением внешних инвесторов, нежели с выращиванием местных предпринимателей и их взаимодействий. Прежде всего, из-за низкой налоговой отдачи для местных и региональных бюджетов в сравнении с бюджетными доходами от среднего и крупного бизнеса. Но если требования к инвестиционному климату для крупных инвесторов сформированы Агентством стратегических инициатив, то «климатических» моделей, систем и стандартов для малого предпринимательства на местах, федерация эффективно создать не может. Поэтому развитие малого предпринимательства и условия его сосуществования со средним и крупным – зона ответственности регионов и муниципалитетов.

Очень часто приход крупного инвестора на сельскую территорию или в малый город приводит вместо прироста к сокращению общего числа рабочих мест, и обрекает малое предпринимательство на вымирание или миграцию. Но в мире есть множество примеров того, как региональные и местные власти реализуют политику взаимоучета интересов малого и крупных бизнесов на конкретных территориях. Так в финансовой сфере в Австрии и ряде соседних стран банки сосуществуют с народными сберегательными кассами («баушпаркасс»), и сеть таких касс вполне эффективно конкурирует с банковской системой, обеспечивая взаимное кредитование. Винные кооперативы Франции, Испании и Италии вполне эффективно конкурируют в торговле с крупными винными корпорациями. Этот баланс выстраивался долго и сложно при активном посредничестве властей. И в России необходимо всеми средствами избегать дисбалансов и монополизации тех или иных видов предпринимательства на малых территориях.

Для малых территорий понятия «средний» и «крупный» бизнес фактически идентичны, любое предприятие с инвестициями или годовой выручкой свыше 100 млн. рублей – это уже очень большой бизнес по местным меркам. И если на территории есть такое предприятие, то как оно чувствует себя доминирующим, так и местная администрация на него возлагает избыточные надежды и старается возложить социальные обязательства. Есть пока немногие примеры, когда предприятия, заинтересованные в качественных работниках, стараются поддерживать социальную сферу, коммунальные инфраструктуры, образование и культуру в месте своего расположения. Иногда это оговаривается инвестиционными соглашениями, иногда является предметом корпоративной социальной ответственности.

Предложение 12

Ввести в систему оценок эффективности администраций наличие и качество соглашений с бизнес-сообществами о взаимоподдержке, создании местных деловых экосистем, нацеленных на: валовое увеличение числа рабочих мест, производственную, заготовительную и торговую кооперацию, приоритет использования в производстве и торговле местной продукции, совместные социальные проекты по развитию территорий. На основании мониторинга таких соглашений и их реализации сформировать публичный каталог лучших моделей взаимодействия бизнеса, местной и региональной администраций, систематизировать их до модельных решений и рекомендовать местным администрациям.

***

Региональные и местные администрации стимулируют ярмарочное движение. Доходит до того, что ярмарки обязывают проводить регулярно в каждом поселении. Это, казалось бы, благое намерение приводит к излишним обременениям малого предпринимательства.

Предложение 13

Разработать стандарты региональных передвижных ярмарок, мелкооптовых монопродуктовых межрайонных бирж (например, рыбных), с упрощенным допуском на них продукции постоянных продавцов с устойчивым реноме по качеству местной продукции. Применять эти стандарты при наличии достаточного количества производителей.

***

О продвижении продукции местных производителей. У малых предпринимателей на сельских территориях и в малых городах мало ресурсов для маркетинга, внешней (региональной, федеральной) рекламы, в т.ч. для демонстрации своей продукции на выставках. Нет средств на качественную упаковку, рекламные стенды.

Предложение 14

Разработать и утвердить порядок дотационной поддержки участия местных производителей в региональных, федеральных и международных выставках/ярмарках по результатам ежегодных региональных конкурсов.

***

О местных брендах. Многие регионы, не говоря уже о сельских территориях и малых городах, не могут похвастаться хотя бы десятком узнаваемых туристических брендов. В Европейских странах распространена практика присвоения товарным знакам местных признаков (пармская ветчина, коньяк), помимо собственных названий, товарам присваивается наименование местности происхождения или местной, широко узнаваемой достопримечательности. Так образуются двух-, а то и трехуровневые названия, позволяющие обособить товары по географическому признаку. Эту практику пора повсеместно внедрять и в регионах Российской Федерации, например, регистрируя в собственность муниципалитетов «зонтичные» бренды (например, в Верхнеуфалейском городском округе было принято решение зарегистрировать в муниципальную собственность товарный знак «Уфалейский гранит»).

Вторым аспектом развития местных брендов является стимулирование к росту внутреннего потребления производимых на местах товаров. У населения есть предрасположенность к покупке местной продукции («гастропатриотизм»), брендирование и экосертификация способны вернуть местной продукции приоритетный спрос.

Предложение 15

Разработать правила регулярных региональных конкурсов местных брендов с вознаграждением победителей грантами на масштабирование производства, упаковку и продвижение продуктов.

***

Об оказании консультационных услуг местным предпринимателям. Очень часто местный, особенно начинающий, предприниматель слабо ориентируется в мерах содействия, нормах и требованиях к предпринимательству. Но и обратиться за консультационной помощью либо не понимает куда, либо не может просто из-за удаленности администраций и служб. И винить предпринимателей «в незнании законов» нерационально, т.к. они пытаются, сильно рискуя, наладить производство и торговлю, что само по себе заслуживает уважения, и предложения помощи. Необходимо всемерно приближать не только консультационные пункты, но и разрешающие, контрольные, сертифицирующие службы к местам предпринимательской деятельности.

Предложение 16

Сформировать корпус региональных и муниципальных консультантов, оказывающих выездные консультационные услуги предпринимателям в местах наилучшей доступности для приезда. Консультанты должны иметь опыт работы в реальном бизнесе.

***

Об инновационном и экспортном потенциалах. Считается почему-то, что инновационная экономика присуща только крупным городам и специальным технопаркам (Сколково, Иннополис). Однако, в мире все чаще центры инноватики формируются на малых территориях и в удалении от мегаполисов. Региональным администрациям следует поощрять инновационные и экспортные инициативы предпринимателей, способствовать концентрации стартапов в высокотехнологических кластерах малых городов. Региональная поддержка предпринимателей для выхода на иностранные рынки явно недостаточна. По мере формирования местных брендов, инновационных продуктов, экопродуктов мирового качества, новых турпродуктов, регион совместно с местными администрациями и союзами производителей, может формировать каталоги и сайты экспортно-ориентированной продукции, собирать делегации производителей на иностранные выставки. Обеспечивать по запросам союзов предпринимателей маркетинговые исследования иностранного спроса на продукцию, производимую в регионе.

Предложение 17

Стимулировать регионы к разработке и реализации экспортных стратегий, учитывающих продвижение местных брендов и турпродуктов.

III. Развитие кооперации

В настоящее время на сельских территориях и в малых городах малыми предприятиями и самозанятыми производится очень мало продукции полного цикла. Как правило, предпринимательская деятельность обходится одним-двумя переделами (например, в лесопромышленном комплексе или в сельском хозяйстве). Советские формы производственной, сельской и потребительской кооперации разрушены или деградировали. На малых рынках господствуют скупщики сырья, скупающие его по крайне низким ценам, из-за чего основная прибавочная стоимость уходит в центры конечной переработки и продаж, расположенные обычно в крупных городах или окружающих их агломерациях. Производить сырье на местах в малых объемах становится невыгодно, на создание комплексных производств у мелких предпринимателей нет денег, получить оборудование в лизинг или долгосрочный кредит в банках на развитие производств фактически невозможно из-за отсутствия соответствующих залогов. В узкоотраслевых секторах, как правило, заготовительных, малые бизнесы конфликтуют с аналогичным за местные микрорынки или дефицитные каналы сбыта. Крупные предприятия редко вступают в кооперации с местными предпринимателями, предпочитая либо захватывать сырьевую базу и обеспечивать себя самостоятельно, либо, что еще хуже, завозят сырье со стороны. В России созрела острая необходимость возрождения кооперативных форм производства и торговли, в т.ч. с целью установления баланса сил с крупными предприятиями и финансовыми институтами.

Предложение 18

Рекомендовать региональным администрациям содействовать институализации союзов кооперативов, объединяющих потребительские, производственные и сельскохозяйственные кооперативы первого уровня, вырабатывающих совместные правила и стандарты, маркетинговые стратегии, создающих системы закупок, логистики и торговли, совместные фонды страхования и залогового обеспечения.

***

Несмотря на различные государственные программы финансовой поддержки предпринимательства средств на развитие местной промышленности, на продвижение и современную упаковку локально производимой продукции, на формирование оборотных капиталов для развития и технологического совершенства малых предприятий почти нет.

Кредитно-финансовые организации предъявляют к малому бизнесу, как правило, неприемлемо жесткие требования при оформлении кредитов, лизинга. Выше процентные ставки, требования к залоговому обеспечению, поручительствам, чем к крупным предприятиям. Финансово-кредитная система сознательно подталкивает местных предпринимателей искать альтернативные схемы финансирования своей деятельности и развития, в т.ч. кооперативные и цифровые. Примеры Михаила Шляпникова (Колионово), и кооператива «Лавка.Лавка» привлекают все больше сторонников. В то же время в России достаточно примеров эффективной кредитно-потребительской кооперации, которую государство слабо поддерживает. Вероятно потому, что она способна стать эффективным дополнением к банковской системе.

Предложение 19

Разработать меры федеральной и региональной поддержи кредитных кооперативов, в частности распространить на кредитные кооперативы правила системы страхования вкладов. По мере обеспечения сельских территорий и малых городов качественным интернетом разворачивать альтернативные цифровые финансовые системы, облегчающие местным предпринимателям доступ к банковским и иным финансовым услугам и ресурсам.

Предложения по развитию малого и среднего предпринимательства

Для эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей их деятельность и учитывающей специфику малого предпринимательства. Совершенствование законодательной базы и правового регулирования предпринимательской деятельности через систему законов прямого действия позволит создать условия, способствующие свободе предпринимательства и устранению административного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса. Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок, устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций государства, усиление государственной поддержки предпринимателей должны стать главными составляющими аконотворческой деятельности государства, направленными на активизацию предпринимательской деятельности в России.

- Основные направления государственной поддержки, позволяющей реализовывать потенциальный эффект от развития малого предпринимательства:

- формирование благоприятного предпринимательского климата, устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров;

- расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам;

- системное развитие инфраструктуры для предоставления малым предприятиям интегральной финансовой, материальной, информационной, консультационной и организационно-методической помощи.

Задачи повышения роли государственной поддержки малого бизнеса и формирования ее рациональной структуры обусловливают необходимость оценки эффекта от затрачиваемых средств. Это серьезная проблема, решение которой имеет большое практическое значение.

- Оценка эффективности поддержки малого предпринимательства должна носить комплексный характер и включать:

- выявление тенденций в динамике показателей, характеризующих развитие малых предприятий и эффективность их деятельности;

- оценку вклада (доли) государственной поддержки в получение социально-экономического эффекта на всех уровнях (ВВП и валовой региональный продукт, налоговые доходы бюджетной системы, доходы предприятий и др.);

- определение экономии на трансакционных издержках;

- оценку социальных эффектов от поддержки малого бизнеса.

Обобщение результатов оценки эффективности по названным направлениям позволит дать ответы на вопросы: в какой степени государственная поддержка является помощью для саморазвития малых предприятий, и в какой степени она выступает формой патернализма, рассчитанного на краткосрочный эффект и не обеспечивающего в должной мере условий воспроизводства и жизнеспособности малого бизнеса.

В настоящее время наиболее значимыми эффектами функционирования малых предприятий во всех регионах являются прирост рабочих мест и поступления в бюджет, позволяющие решать комплекс социальных задач. Поэтому социальную эффективность малого предпринимательства на региональном уровне можно оценивать следующей системой показателей: снижение уровня безработицы; рост доходов; увеличение поступлений в бюджет за счет субъектов малого бизнеса. Достижение этих важнейших целей, которые преследует государство, поддерживая малое предпринимательство, в определенной степени можно принять за основной социальный результат государственной поддержки. Вместе с тем административное насаждение в малом предпринимательстве социально значимых видов деятельности неправомерно и неэффективно.

Оценка деятельности государства по правовой и финансовой поддержке малого предпринимательства

Общая динамика развития субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации имеет положительный характер. Количество занятых в малом предпринимательстве превысило 30 млн чел. Вклад в валовой внутренний продукт России от деятельности малых предприятий составляет около 12 %. Немаловажную роль в обеспечении этого роста играют принимаемые на различных уровнях государственной власти меры по развитию малого предпринимательства.

В декабре 2001 г. Государственный Совет Российской Федерации одобрил Концепцию государственной политики поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации. Подтверждением неизменности курса государства на поддержку этого сектора экономики как стратегического направления развития страны стало ежегодное Послание Президента Российской Федерации, направленное в 2002 году Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором большое внимание уделено этому вопросу.

Вступление в действие Федерального закона от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие в июле 2002 г. Федерального закона № 104-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающего введение новых глав Налогового кодекса Российской Федерации («Упрощенная система налогообложения» и «Система налогообложения в виде единого социального налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности»), разработка МАП России проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», разработка проекта Федерального закона «О кредитной кооперации» и проекта Федерального закона «О взаимном страховании», а также приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативных актов субъектов Российской Федерации — все эти меры по совершенствованию правового обеспечения малого предпринимательства, безусловно, имеют немалое значение для его развития.

В то же время участники IV Ассамблеи российских деловых кругов вынуждены констатировать, что нередко часть принимаемых на федеральном уровне решений и нормативных правовых актов отрицательно отражается на состоянии малого предпринимательства в стране и в значительной степени сокращает стимулы к занятию предпринимательской деятельностью у активной части населения. Наиболее яркими примерами таких действий федеральных властей могут служить: поправки к Налоговому кодексу, которые практически не снизили налоговую нагрузку на малый бизнес; новая система регистрации юридических лиц, не позволившая в полной мере реализовать принцип «одного окна» и сократить финансовые и временные затраты на регистрацию; принятие Административного кодекса, увеличившего количество контролирующих органов и узаконившего огромный разброс штрафных санкций.

- По-прежнему сохраняется напряженная ситуация по всем основным проблемам, сдерживающим развитие малого предпринимательства:

- в области нормативного правового обеспечения деятельности малых и средних предприятий до сих пор не разработаны объективные критерии отнесения субъектов предпринимательства к малым, что в значительной степени сдерживает разработку специальных законодательных актов. Отсутствуют специальные законодательные акты, направленные на обеспечение финансовой и имущественной поддержки малого предпринимательства. На федеральном уровне дебатируется вопрос отмены Федерального закона № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» без адекватной замены его другим, более совершенным законодательным актом;

- давление налогового «пресса» на малый бизнес возрастает, а нестабильность налогового законодательства приводит к тому, что предприниматели не могут уверенно планировать развитие своего бизнеса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Анализ практики применения Федерального закона и законодательных актов субъектов Российской Федерации в сфере налогообложения, прежде всего по единому налогу на вмененный доход, свидетельствует о наличии серьезных несоответствий и нечеткости понятийного аппарата;

- средства, выделенные на реализацию Федеральной программы государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на 2002 г., меньше бюджетов многих региональных программ, что не позволяет говорить о реализации серьезных мероприятий на федеральном уровне;

- на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не создана действенная система защиты интересов предпринимателей. Это направление не является приоритетным в деятельности структур администраций, занимающихся проблемами малого предпринимательства. Действия контролирующих органов на местах, как правило, не скоординированы. Меры, предусмотренные пакетом законов по дебюрократизации экономики («О государственной регистрации юридических лиц», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», «О лицензировании отдельных видов деятельности»), не дали ожидаемого результата. Напротив, предприниматели столкнулись с дополнительными административными барьерами.

В дальнейшем рост числа новых малых и средних предприятий, увеличение объемов выпуска продукции, продаж и оказания услуг действующими малыми предприятиями будет зависеть от следующих условий.

- Устранение административных ограничений для развития среднего и малого бизнеса, негативно влияющих на предпринимательский климат. Для этого необходима реализация в регионах и муниципалитетах принятых Государственной Думой ФС РФ законов «о дебюрократизации». Иными словами, ограничение административного вмешательства государства в хозяйственную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса необходимо установить на законодательном уровне.

В этой связи особую важность приобретает потребность в масштабной ревизии полномочий регулирующих органов, в упорядочении разрешительных, контрольных и надзорных функций государства по отношению к хозяйствующим субъектам. В организации такой ревизии могла бы принять участие и Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства.

Представляется целесообразным сократить и четко регламентировать проверки предприятий, проводимые различными ведомствами. Применение государственных регулирующих механизмов нужно ограничить только задачами обеспечения безопасности производимой продукции, защиты интересов социально уязвимых групп населения, пресечения практики введения в заблуждение потребителей.

- В целях повышения эффективности действия Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» необходимо:

- провести на федеральном уровне и закрепить в законодательном порядке инвентаризацию функций органов государственного контроля с целью устранения необоснованного их дублирования, а также излишнего административного регулирования в области предпринимательской деятельности; резко сократить количество органов, осуществляющих по отношению к субъектам малого предпринимательства контролирующие, проверяющие, разрешительные и согласующие функции;

- внести изменения и дополнения в закон РФ «О милиции» и иные законодательные акты, отдельные положения которых не соответствуют положениям закона РФ «О защите прав юридических лиц и ин- дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;

- ввести в обязательном порядке на всей территории Российской Федерации единой формы «Книги инспекторских проверок» субъектов малого бизнеса; обязать все контролирующие органы, включая органы внутренних дел, вручать руководителям предприятий ордер или иной документ, дающий право на осуществление контрольной функции, подписанный руководителем контролирующего органа, а также знакомить предпринимателей с результатами проверки и делать соответствующую запись в «Книге инспекторских проверок».

Следует существенно упростить регистрацию предприятий, сократить количество лицензируемых видов деятельности. Необходимо обеспечить на практике принцип «одного окна» при регистрации субъектов предпринимательской деятельности. Все это поможет резко ослабить коррупционный «пресс», снизить потери средств предпринимателей, вынужденных создавать «резервы» от части объема продукции и доходов для «отступных». В результате у субъектов малого предпринимательства появятся дополнительные финансовые и материальные ресурсы, выведенные из «тени». Должна будет возрасти величина вклада малых предприятий в ВВП, увеличится объем их инвестиций в основные фонды, улучшится положение с оборотными средствами и т.д.

Представляется целесообразным законодательно предусмотреть значительное упрощение системы бухгалтерского учета малых предприятий. Имеет смысл исключить возможность изменения форм отчетности в текущем отчетном периоде подзаконными актами.

Для государственных организаций при осуществлении ими контролирующих, разрешительных и согласующих функций нужно ввести запрет на требование от субъектов малого предпринимательства каких-либо документов, которые могут быть получены из других государственных организаций.

Одной из актуальных проблем в развитии малого и среднего бизнеса является проблема неналоговых платежей, взимаемых многочисленными органами власти, контролирующими и надзорными органами, муниципальными и государственными предприятиями и учреждениями, в частности, при обращении предпринимателей за получением разрешений и справок, необходимость получения которых установлена нормативными актами. Примерами таких услуг могут служить многочисленные платежи при выделении земельных участков, получении разрешений на торговлю и строительство, присвоение статистических кодов и т.д. Необходимо рассмотреть возможность законодательного ограничения оказания органами власти, бюджетными учреждениями платных услуг субъектам малого предпринимательства, связанных с выполнением возложенных на них функций.

Следует дифференцировать размеры штрафов для крупных и малых предприятий в сторону их уменьшения для последних и отменить практику установления «вилок» штрафов.

- Необходимость скорейшего и резкого уменьшения налоговой нагрузки, прежде всего для начинающих предпринимателей. В этих целях надо применять кардинальные меры — вплоть до введения налоговых каникул на первые два (адаптационных) года работы для новых производственно-инновационных, строительных, «офицерских», «инвалидных» малых предприятий, а также для социального малого предпринимательства — медицинских центров, учебных заведений, библиотек и т.п.

Необходимо ввести мораторий на внесение изменений в налоговое законодательство, ухудшающих положение малого и среднего бизнеса, до разработки новой системы налогообложения.

Целесообразны дальнейшие упрощение системы налогообложения для малых предприятий и разработка для предпринимателей и юридических лиц, относящихся к категории малого бизнеса, упрощенных форм налоговых деклараций. Имеет смысл отменить требование обосновывать необходимые расходы при расчете налогооблагаемой базы, поскольку для этого надо содержать немалый штат бухгалтеров.

Весьма важно, если малым предприятиям будет предоставлена возможность включать единый социальный налог (ЕСН) и платежи в Пенсионный фонд в сумму уплачиваемого ими единого налога с оборота. Итоговая ставка единого социального налога не должна превышать для малых предприятий 10—15 %. В этой связи необходимо внести изменения в статью 242 главы 24 Налогового кодекса РФ.

Возможно также установление минимального порога регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС). Малые предприятия с оборотом, не превышающим определенный уровень (например, 50 тыс. долл. в год), могут не являться плательщиками НДС. Это изменение налогового законодательства будет хорошим стимулирующим фактором для малого бизнеса, в особенности для предприятий сферы услуг.

Представляется целесообразным освободить от налогообложения средства, направляемые субъектами малого предпринимательства на развитие собственного производства.

Устанавливая такую систему налогообложения, как уменьшение суммы налогового платежа на некоторую долю процента за каждого заявленного наемного работника при условии, что его заработная плата находится на уровне средней по России, можно не только установить льготы малому бизнесу, но и решить проблемы занятости и обеспечения соответствующего уровня заработной платы наемным работникам.

- Особого внимания заслуживают малые и средние предприятия в сельском хозяйстве. В этой связи необходимо:

- внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, определяющие правовой статус крестьянских фермерских хозяйств как особую форму частной семейной собственности;

- принять закон «О фермерском хозяйстве» и пересмотреть действующий механизм оборота сельскохозяйственных земель. Запретить местной администрации устанавливать минимальный размер участка, необходимый для выкупа при организации фермерского хозяйства. Дать возможность людям среднего достатка организовать семейные хозяйства;

- внести в Государственную Думу ФС РФ предложение об изменении земельного налога. Установить максимальную ставку платы за землю 0,2 % от стоимости земли. Налоговым периодом определить год.

Налоги с малого бизнеса должны полностью поступать в региональные и местные бюджеты. Тем самым регионы будут заинтересованы в сборе таких платежей и, следовательно, в развитии малого бизнеса. В то же время предельные ставки налогов на малые предприятия должны быть зафиксированы на федеральном уровне. В этом случае малый бизнес будет защищен от излишнего давления в регионах.

- 3. Концентрация финансовых средств, поступающих на поддержку малых предприятий из федерального и региональных бюджетов, средств Федерального фонда поддержки малого предпринимательства и вне бюджетных источников по таким приоритетным направлениям, как:

- создание системы гарантий (поручительств), что позволит коммерческим банкам активнее включаться в процесс кредитования начинающих и закрепившихся предпринимателей;

- увеличение объемов микрофинансирования и микрокредитования, что может значительно расширить сферу целевой финансовой поддержки начинающих предпринимателей;

- эффективное использование возможностей финансового лизинга и франчайзинга как гибких финансовых технологий и одновременно конструктивных способов ведения предпринимательской деятельности, сочетающих интересы крупного и малого бизнеса; передача государственных финансовых ресурсов на особо льготных условиях специализированным лизинговым компаниям для реализации лизинговых проектов для субъектов малого предпринимательства;

- формирование, при активном участии государства, венчурных фондов для финансирования проектов малого инновационного бизнеса;

- создание с использованием государственного имущества современных элементов инфраструктуры — бизнес-инкубаторов малого бизнеса, научных и инновационных парков («долины», анклавы в российских наукоградах — Арзамасе, Обнинске, Дубне, Пущине и т.д.);

- оказание поддержки малым предприятиям в решении финансово-имущественных проблем, связанных с арендой недвижимости. В частности, установить обязательное резервирование производственных площадей и земельных участков с сетевыми коммуникациями, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания производственно-технологических зон малого предпринимательства. Запретить одностороннее расторжение договоров аренды земельных участков с субъектами малого бизнеса по инициативе административных органов без компенсации производственных затрат и без предоставления нового аналогичного участка. Ввести в практику меха- низм заключения договоров аренды нежилых помещений с субъектами малого предпринимательства на срок не менее 15 лет (при желании арендатора) с предоставлением им права выкупа данных помещений в рассрочку в течение действия договоров аренды.

- Налаживание межведомственной координациии установление контроля в сфере малого предпри- нимательства на федеральном уровне за реализацией решений Президента РФ.

При этом надо учесть, что создание нового органа исполнительной власти — министерства по поддержке и развитию малого предпринимательства — в полной мере не решит проблему межведомственной координации и контроля. Определяющее положение таких ведомств, как Минфин, Минэкономразвития и Минтруд России, сделает новый «старый» орган недееспособным. Его главная роль будет сведена к обычной бюрократической бумажной работе, подготовке программ, проектов законов и других документов, но не к при- нятию решений. Функции межведомственной координации и контроля за решениями в части развития и государственной поддержки малого предпринимательства целесообразно возложить на заместителя Председате- ля Правительства РФ. В сферу его дополнительных функциональных обязанностей тогда будет включена координация деятельности Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, МАП, МНС, Минпромнауки, Минобразования России.

Принципиально важно разделить ответственность между государственными органами исполнительной и законодательной власти, отвечающими, с одной стороны, за формирование и проведение государственной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства, а с другой — за меры по реализации федеральных программ государственной поддержки малого предпринимательства и упрощению доступа малых предприятий к финансовым ресурсам. Это направление может обеспечить государственная корпорация, создаваемая путем преобразования Федерального фонда помощи малому предпринимательству (ФФПМП) как действенного инструмента межведомственной координации под прямым контролем Минфина РФ. Соответствующие решения целесообразно инициировать указом Президента России и постановлением Правительства РФ.

- Активизация потребительского спросаи постепенное преодоление доминирующего (из-за бедности значительной части населения) консервативного типа потребительского поведения. Это условие имеет особое значение. Низкий уровень спроса не способствует обновлению ассортимента товаров и услуг, освоению новых технологий в производстве и торговле. Торговля и сфера услуг медленно увеличивают объемы заказов оптовикам и отечественным производителям. Последние нередко сужают ассортимент многих продуктов питания (молочных, мясных, кондитерских и т.п.), крайне вяло наращивают выпуск новой продукции. Это приводит к тому, что они практически не имеют средств для инвестирования, расширения мощностей и освоения новых технологий.

- Систематизация информации о потребностях малых предприятий в квалифицированных кадрах и реализация программы подготовки универсальных специалистов, обладающих навыками в области финансов, маркетинга и менеджмента и знакомых со спецификой малого предпринимательства.

Предложения по развитию кредитно-финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства

За последнее десятилетие в Российской Федерации так и не сложилось более-менее стройной и отлаженной кредитно-финансовой системы поддержки малого предпринимательства. Хотя большинство малых и средних региональных банков кредитует сейчас в основном малое и среднее предпринимательство, инвестиционно-кредитное сотрудничество региональных банков и предприятий малого бизнеса не является в должной мере эффективным и прочным. Этому мешают общая экономическая ситуация в стране, нечетко обозначенная государственная политика в развитии малого предпринимательства, низкий уровень капитализации самих банков. Сдерживающим фактором расширения кредитования малого бизнеса остаются высокие риски, отсутствие правовых гарантий эффективного возврата кредита, слабость информационной базы по кредитным историям заемщиков. Вместе с тем даже в таких условиях региональные банки стремятся обеспечить финансирование малого предпринимательства на более полный производственный цикл.

Для преодоления ограничений кредитования малого бизнеса необходимо прежде всего создать систему гарантирования кредитно-финансовых рисков, которая бы включала ответственность государства, банка и заемщика.

- 1. С этой целью федеральный центр и местные органы власти должны сформировать целевой гарантийный фонд за счет средств бюджета развития для обеспечения вложения банков с лимитом гарантий на один бизнес-проект. Такой фонд потребует отвлечения денежных средств из бюджета только в случае невозврата ссудной задолженности банку. Это позволит:

- в отсутствие законодательной базы, защищающей финансовые интересы банков, распределить доли ответственности между банком, государством (в лице органов управления федерального, регионального и муниципального уровней) и субъектом малого бизнеса;

- обеспечить увеличение ресурсной базы банков, так как наличие дополнительных гарантий и поручи- тельства привлечет вкладчиков и инвесторов;

- активизировать инвестиционную деятельность в регионе;

- стимулировать развитие малых предприятий как субъектов кредитного и инвестиционного процессов.

Сформировать координационный центр, необходимый для осуществления данной задачи, можно на базе представительств Ассоциации региональных банков России и банков — членов Ассоциации.

- Нужно также принять во внимание, что существующая в России система предоставления гарантий изначально направлена на оказание поддержки тем хозяйствам, которые могут предоставить достаточное залоговое обеспечение, что для большинства субъектов малого предпринимательства является недоступным. В то же время поручительство, не являющееся формой обеспечения, дает более широкие возможности для погашения долга, чем залог, так как поручитель отвечает перед банком всем своим имуществом, а не только заложенным.

Необходимо предусмотреть возможность внесения изменений в Инструкцию ЦБ РФ от 30 июня 1997 г. № 62а «О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам» в части классификации кредитов, предоставленных предприятиям малого бизнеса без залогового обеспечения.

Эти кредиты можно классифицировать как обеспеченные при условии предоставления данными предприятиями в качестве гарантии возврата кредита поручительства органов местного самоуправления.

- При решении проблем финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства следует также учесть, что бо,льшая часть предприятий малого бизнеса применяет упрощенную систему бухгалтерского учета и налогообложения, в результате чего невозможно полностью проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и стоимость имеющегося имущества. В этой связи необходимо скорейшее принятие закона, регламентирующего создание кредитных бюро и их деятельность по формированию информационной базы кредитных историй заемщиков как на федеральном, так и на межрегиональном и региональном уровнях. Необходимо подготовить совместно с банковским сообществом и принять закон «Об организации хранения кредитных историй и сопутствующей информации и доступа к ним».

- С проблематикой кредитования малого бизнеса тесно связаны вопросы совершенствования финансовых механизмов ипотечного кредитования. В этом смысле необходимо добиться обеспечения прав кредиторов на возврат кредитов, обеспеченных залогом жилья, при одновременной защите прав граждан на жилье.

- Следующей важной задачей является создание условий удешевления кредитов для малых предприятий. Путями решения этой проблемы могли бы стать:

- совершенствование нормативных требований Банка России, направленных на удешевление банковского бизнеса, что позволит снизить ставки по кредитам. При этом надо учесть, что рентабельность кредитования малых предприятий, как правило, заметно ниже рентабельности кредитования средних и крупных предприятий (для работы с большим количеством клиентов банк должен сформировать серьезный штат специалистов кредитных, юридических, операционных отделов, обеспечить их рабочими местами, средствами связи и т.д., что повышает себестоимость кредитования малого бизнеса);

- изменение порядка формирования банками обязательных резервов, а именно: переход от конфискационного принципа к принципу лимитирования средств на корреспондентском счете в Банке России для бесперебойного осуществления расчетов;

- рефинансирование под максимально низкие процентные ставки региональных банков со стороны ЦБ РФ под поручительство и казначейские гарантии финансовых органов субъектов Федерации и муниципальных властей, осуществляющих программы поддержки малого бизнеса;

- законодательное разрешение банкам создавать собственные фонды кредитования малых предприятий по ставкам ниже рыночных. Целесообразно поэтому внести дополнения и изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и в главу 25 Налогового кодекса РФ, разрешающие банкам создавать собственные фонды кредитования малого предпринимательства по ставкам ниже рыночных за счет прибыли до уплаты налогов;

- законодательное оформление как на федеральном, так и на региональном уровнях целевого субсидирования части коммерческой процентной ставки по банковским кредитам, предоставляемым предприятиям малого бизнеса. Такой опыт уже существует в ряде регионов (Ставропольский край, Республика Мордовия, Республика Татарстан и др.).

- разработка системы компенсации государством процентов по кредитам, привлекаемым малыми предприятиями, в течение первых лет их деятельности. Для того чтобы местные власти были заинтересованы в осуществлении подобных программ, статьи расходов могут быть урегулированы, например, соотношением местных и федеральных бюджетов.

Важным направлением в создании кредитно-финансового механизма малого бизнеса должно стать развитие негосударственных небанковских организаций.

Микрофинансирование как поддержка субъектов малого предпринимательства, основой которого является предоставление небольших средств на короткий срок для предпринимательских целей, является одной из простых, но важных составляющих развития малого предпринимательства. Микрофинансовые организации могли бы обеспечить субъекты малого бизнеса минимально необходимым стартовым капиталом и оборотными средствами.

Целесообразно учесть опыт других стран, которые успешно применяют практику предоставления кредитов предпринимателям в кратчайшие сроки и без открытия расчетного счета. При этом, как показывает опыт, для банков должна быть разработана система защиты залоговых кредитов. Банку России необходимо проработать вопрос по усовершенствованию методики оценки степени риска заемщика — субъекта малого предпринимательства.

Дальнейшее развитие механизмов и структур микрокредитования и самофинансирования малых предприятий предполагает, в частности, аккумуляцию средств предпринимателей в специализированных структурах, работа которых осуществляется на принципах взаимности и субсидиарной ответственности участников. Деятельность таких кредитных кооперативов также могла бы осуществляться под патронатом региональных коммерческих банков. В этом случае кредиты банков будут направлены на пополнение фондов кредитования кредитных кооперативов.

В целях расширения источников кредитования малого и среднего бизнеса необходимо предусмотреть дополнительные налоговые преференции для инвесторов, финансирующих долгосрочные и (или) стартовые проекты субъектов малого предпринимательства. Например, это могут быть вычеты из налога на прибыль на полную сумму инвестиций, разбитую равными долями на весь срок окупаемости этой инвестиции.

Представляется целесообразным сделать более эффективным использование механизма лизинга оборудования и технологий для поддержки малого бизнеса. Особенно важно при этом участие местных властей. Часть лизинговых платежей должна субсидироваться государством или покрываться за счет льготы по уплате налогов.

Следует поддержать также рекомендации, данные Советом Ассоциации региональных банков России кредитным организациям — членам Ассоциации. Принятие региональными банками активного участия в работе региональных органов власти и финансовых институтов по расширению кредитования малого бизнеса; введение ими в практику своей деятельности некоммерческих консалтинговых услуг для субъектов малого предпринимательства, обеспечение внедрения новых банковских технологий для обслуживания малых предприятий — все эти меры, безусловно, будут способствовать совершенствованию кредитно-финансовых механизмов поддержки малого бизнеса.

В заключение отметим, что программы финансовой поддержки малых предприятий, микрокредитования, предоставления государственных гарантий, субсидирования процентных ставок за счет средств бюджетов могут быть реализованы только при внесении существенных изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и действующее банковское законодательство.

Взято с сайта http://www.ex.ru/

Экономика27 октября 2022 в 12:0015 020

Малый бизнес и его роль в экономике России

Как государство помогает малому предпринимательству

Доли малого бизнеса в экономике России и ведущих стран мира

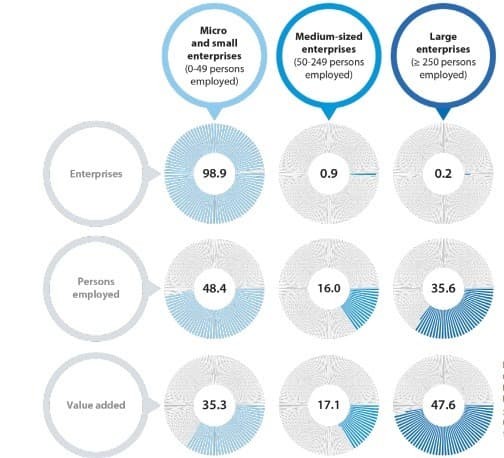

Рис. 1. Количество компаний: микробизнес, средний и крупный бизнес. Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/

Рис. 2. Доля ВВП и доля занятых в разных странах. Источник: доклад уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей за 2021 г.

Какой бизнес считается малым

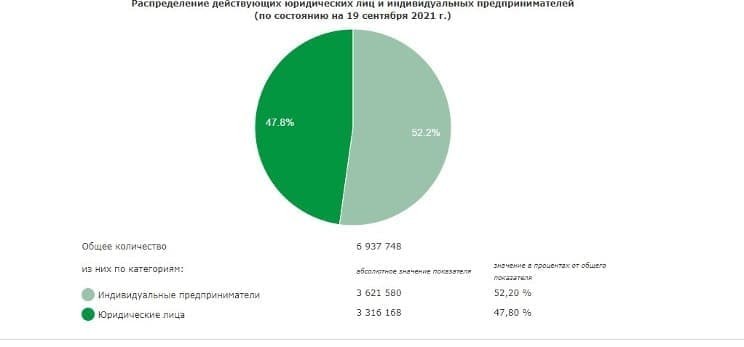

Рис. 3. Соотношение юрлиц и ИП в 2021 г. Источник: Федеральная служба статистики

Меры поддержки развития малого бизнеса в России

Роль малого бизнеса в экономике страны

Источник финансирования: Смешанный

Бюджет: 481 500 000 000 руб.

Год начала: 2018

Год окончания: 2024

Статус проекта: Реализуется

Паспорт проекта утверждён: 24 декабря 2018 года.

Цель национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Задачи национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, меняющих расчётно-кассовую технику.

- Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы РФ в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчётность, а также оплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.

- Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёмов льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

- Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектов МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования.

- Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП.

- Повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за счёт микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга.

- Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

- Обеспечение упрощённого доступа для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.

- Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

- Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков.

- Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-техническая сфера, социальная сфера и экология.

- Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

- Формирование положительного образа предпринимателя.

- Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.

Ответственные за реализацию национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- куратор национального проекта – первый заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов;

- руководитель национального проекта – министр экономического развития РФ Максим Орешкин;

- администратор национального проекта – заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Показатели национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей:

- 2019 год – 19,6 млн чел.;

- 2020 год – 20,5 млн чел.;

- 2021 год – 21,6 млн чел.;

- 2022 год – 22,9 млн чел.;

- 2023 год – 24 млн чел.;

- 2024 год – 25 млн чел.

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП:

- 2019 год – 22,9%;

- 2020 год – 23,5%;

- 2021 год – 25,0%;

- 2022 год – 27,5%;

- 2023 год – 30,0%;

- 2024 год – 32,5%.

Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объёме несырьевого экспорта:

- 2019 год – 8,80%;

- 2020 год – 9,00%;

- 2021 год – 9,25%;

- 2022 год – 9,50%;

- 2023 год – 9,75%;

- 2024 год – 10,0%.

Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» – 2564,0 млн рублей.

- Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» – 261811,3 млн рублей.

- Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП» – 167882,2 млн рублей.

- Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 40761,01 млн рублей.

- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» – 8473,8 млн рублей.

Совокупные расходы на национальный проект РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до 31.12.2024 года составят 481,8 млрд рублей, в том числе:

- 416,2 млрд рублей – из федерального бюджета;

- 11,4 млрд рублей – из бюджетов субъектов РФ;

- 53,9 млрд рублей – из внебюджетных источников.

Федеральные проекты национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

- Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

- Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП».

- Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства».

О проекте:

Национальный проект РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является дальнейшим развитием одноимённого приоритетного проекта, реализовывавшегося с 2016 года.

Предполагается, что нацпроект предложит необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса: от появления идеи до выхода на экспорт.

Всего нацпроект имеет три целевых показателя:

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19,2 млн человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году;

- доля МСП в ВВП страны должна вырасти с 22,3% в 2017 году до 32,5% в 2024 году;

- доля экспорта субъектов МСП в общем объёме несырьевого экспорта должна увеличиться с 8,6% в 2017 году до 10% в 2024 году.

В рамках нацпроекта планируется развивать систему льготного налогообложения для самозанятых граждан. К 2024 году в ней зарегистрируются 2,4 млн человек, то есть 100% самозанятых граждан. В целом, для малого и среднего бизнеса предполагается упростить получение кредитов и господдержки (в том числе доступ к системе госзакупок). Также будут реализованы образовательные программы для школьников и взрослых.

Оригинал. Досье ТАСС.

Отчет корпорации МСП за 2019

Другие национальные проекты:

- национальный проект «Цифровая экономика»;

- национальный проект «Экология»;

- национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;

- национальный проект «Жильё и городская среда»;

- национальный проект «Наука»;

- национальный проект «Образование»;

- национальный проект «Культура»;

- национальный проект «Здравоохранение»;

- национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»;

- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- национальный проект «Демография».