Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее — методы регулирования):

ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;

определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.

Право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально объемам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических возможностей).

(часть вторая введена Федеральным законом от 08.08.2001 N 126-ФЗ; в ред. Федерального закона от 04.05.2006 N 62-ФЗ)

Перечень товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются государством, и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги), включающий основы ценообразования и правила государственного регулирования, утверждаются Правительством Российской Федерации.

(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с федеральными законами.

(часть четвертая введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Государственное регулирование цен на услуги по передаче тепловой энергии осуществляется в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

(часть пятая введена Федеральным законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ)

Чистая

монополия – это единственный производитель.

Однако, даже если на рынке присутствуют

несколько производителей, они, исходя

из принципа рациональности, ведут себя

скорее не агрессивно, а миролюбиво,

часто договариваются между собой,

вступают в объединения. Формы таких

объединений – картели, синдикаты,

тресты, концерны.

Картель

– форма монополистического союза

предпринимателей или их объединений,

в основе которого лежит соглашение,

устанавливающее обязательный для всех

участников объем производства, цены на

товары, разграничение рынков сбыта,

долю (квоту) каждого участника в общем

объеме производства или сбыта и т.д.

Предприятия, входящие в состав картеля,

сохраняют производственную и коммерческую

самостоятельность. Картельные соглашения

могут носить как формальный (документально

оформленный) характер, так и неформальный.

Неформальные картельные соглашения

особенно опасны для отрасли и экономики

страны в целом.

Синдикат

– форма монополистического объединения

картельного типа с целью устранения

конкуренции между его участниками в

области сбыта продукции и закупок сырья

путем установления контроля над рынком

главным образом однородной продукции.

В отличие от картеля, в котором участники

самостоятельно продают свою продукцию,

в синдикате закупки сырья и реализация

продукции производится централизованно.

Таким образом, участники синдиката

сохраняют производственную, но теряют

коммерческую самостоятельность.

Трест

–

форма монополистического объединения,

при которой все объединяющиеся предприятия

теряют свою производственную и

коммерческую самостоятельность и

подчиняются единому управлению. Первым

трестом считается объединение, созданное

Дж. Д. Рокфеллером в 1879 г. под названием

«Стандард ойл» и охватившее подавляющую

часть нефтяной промышленности США.

Концерн

– форма монополистического объединения,

характеризующаяся единством собственности

и контроля, основанная на акционерной

форме собственности и финансовой

зависимости участников от головной

(держательской) компании, владеющей

контрольными пакетами акций участников.

Формой

монополистического объединения можно

считать и консорциум

– временное соглашение между банками

или промышленными компаниями, или теми

и другими о проведении крупных финансовых

операций или реализации крупных

промышленных проектов. Цель такого

объединения – извлечение монопольных

прибылей.

Поскольку

монополии и монополистические объединения

часто злоупотребляют своим положением,

с конца 19-го — начала 20-го века государства

начали проводить антимонопольную

политику.

|

Антимонопольная |

Главной

целью всякой антимонопольной политики

является пресечение монополистических

злоупотреблений. К таким злоупотреблениям

можно отнести: подделку продукции

конкурентов, нарушение патентов,

копирование товарных и фирменных знаков,

обман потребителей, снижение цен

(демпинг) для подрыва позиций конкурентов,

применение фальшивой рекламы

продовольственных товаров, лекарств и

косметических средств.

Как

мы уже знаем, существуют рынки, на которых

конкуренция нежелательна или даже

невозможна. Если производство

сопровождается существенной экономией

от масштаба, то более эффективно в данном

случае иметь единственного производителя,

чем целую отрасль, состоящую из множества

фирм. В условиях такой естественной

монополии конкуренция, как правило,

нежелательна, поскольку наличие более

чем одного продавца приводило бы к росту

издержек. Конкуренция здесь и невозможна

в силу того, что крупные фирмы вытеснят

мелкие из-за наличия преимущества у

крупных фирм в области издержек. Здесь

возникает вопрос: если отрасль остается

в руках монополиста, как мы можем быть

уверены, что потребители получат выгоды,

связанные с наличием экономии от

масштаба?

Если

запретить монополию, то мы получим

продукцию, выпускаемую конкурентными

фирмами с высоким уровнем издержек, а

значит, и с высокими ценами. Монополия

же установит очень высокие цены. Выход

заключается во вмешательстве государства,

которое может осуществляться двояко:

—

заставить монопольного производителя

производить продукцию в нужном объеме

и не допустить монопольного повышения

цен;

—

ввести государственную собственность

на объекты монополизации.

Кроме

того, в последнее время возникла дискуссия

относительно того, какую фирму можно

считать естественной монополией. В

России к естественным монополиям относят

предоставление услуг по транспортировке

нефти и газа по трубопроводному

транспорту; предоставление услуг по

производству и передаче электроэнергии;

железнодорожные перевозки; предоставление

услуг транспортными терминалами,

портами, аэропортами; предоставление

услуг электрической и почтовой связи;

водопроводное и канализационное

хозяйство; предоставление услуг по

электро-, тепло- и газоснабжению.

Появились

противники естественных монополий,

которые считают, что в связи с изменениями

в технике и технологии исчезает главный

критерий естественной монополии –

эффект масштаба производства, требующий

значительных капиталовложений. Поэтому

нецелесообразно иметь лишь одну

телефонную компанию или электрокомпанию.

Сторонники

естественных монополий полагают, что

сохранение естественных монополий

отвечает стратегическим интересам

государства и позволяет держать под

контролем жизненно важные и оборонозначимые

отрасли, в первую очередь, энергетику,

связь, коммуникации, транспорт.

Естественные монополии унифицируют

железнодорожную колею, вагоны, напряжение

в сети электропередач и т.д., что также

значимо на страны.

Для

естественных монополий государство,

как правило, прибегает к ценовому

регулировании. Оно устанавливает либо

цену на уровне предельных издержек,

ввод при этом субсидии и компенсации

для фирмы производителя, либо устанавливает

цену на уровне средних издержек

фирмы-монополиста, так как она при этом

ниже нерегулируемой цены, устанавливаемой

самой монополией.

В

каких же случаях государство прибегает

к антимонопольной политике по отношению

к искусственным монополиям? Основанием

для приведения в действие антимонопольной

политики является наличие любого из

двух основных признаков монополизации

рынка, а именно: 1) концентрация

очень большой доли рынка в руках одной

фирмы; 2) переплетения ведущей фирмы с

конкурентами.

Обычно

рынок считается безопасным с точки

зрения монополизации, когда IHH

< 1000 (в США – при IHH

< 1400). По приведенной выше формуле легко

подсчитать, что это условие выполняется,

если доля крупнейшей из фирм меньше

31%, двух крупнейших – 44%, трех – 54%.

Переплетение

ведущей фирмы с конкурентами чаще всего

реализуется в трех формах: создании

картеля, системе участий, личной унии.

О картелях

уже было сказано и подробнее будет

рассмотрено в следующей лекции при

анализе иных форм несовершенной

конкуренции.

Система

участий

проявляется в том, что ведущая фирма

владеет частью капитала фирм-конкурентов.

Или в том, что все основные конкуренты

перекрестно владеют частями капитала

друг друга. Являясь фактически

совладельцами единого капитала, подобные

фирмы выступают на рынке как одно

предприятие.

Личная

уния

состоит в том, что одни и те же лица

управляют разными компаниями-конкурентами.

Например, генеральный директор фирмы

А

может входить в совет директоров компании

Б,

а глава последней в свою очередь заседать

в директорате компании А.

Очевидно, что действия обеих фирм в этом

случае будут осуществлением совместно

принятых решений.

Все

формы переплетения фирм-конкурентов

фактически имеют характер сговора,

когда внешне соперничающие друг с другом

компании в действительности действуют

заодно, как правило, нанося этим ущерб

потребителю. Именно они запрещены

законами большинства развитых рыночных

стран и России. Причем, за ряд нарушений,

связанных с созданием картелей, во

многих странах предусмотрена даже

уголовная ответственность.

Регулирование

деятельности монополий осуществляется

различными методами.

Прежде

всего, государство использует

антимонопольное законодательство.

|

Антимонопольное |

Первый

антимонопольный закон был принят в

Канаде в 1889 г.

Однако

наиболее сурово к деятельности монополий

отнеслись в США. Первым антимонопольным

законодательным актом стал закон

Шермана2,

принятый в 1890 г., который получил широкую

популярность как «хартия экономической

свободы». Он был направлен в основном

против монополизации торговли и

коммерческой деятельности. Он запрещал

любые формы контрактов (объединения,

сговор и т.п.), направленные на ограничение

свободы торговли, а также объявлял вне

закона «недобросовестные приемы»

устранения конкурентов, рассматривая

их как уголовное преступление. В качестве

мер наказания предусматривались штрафы,

возмещение убытков, тюремное заключение

и даже расформирование виновной фирмы.

Закон Шермана был направлен на борьбу

с уже существующими монополиями. Закон

Шермана впоследствии дополнялся (в

1914, 1939, 1950 гг.), он распространялся на

новые виды деятельности и новые формы

соглашений и объединений.

В

1914 г. в США были приняты закон Клейтоиа

и закон о Федеральной торговой комиссии

(ФТК). В соответствии с законом Клейтона

особое внимание уделялось финансовым

аспектам взаимодействия монополистов,

а также монопольной власти как таковой.

Закон Клейтона запретил соглашения об

ограничении круга контрагентов, покупку

или поглощение фирм, если это могло

уничтожить конкуренцию, создание

холдинговых компаний и другие соглашения.

Запрещались горизонтальные слияния

(объединения фирм одной отрасли). В 1938

г. был принят закон Уиллера-Ли, направленный

на защиту прав потребителей (против

ложной рекламы и искаженной информации).

Принятый в 1950 г. закон Келлера-Кефаувера,

обращал внимание на взаимодействие

монополистов в сфере материальных

активов. Этот закон дополнил закон

Клейтона запретом на слияния путем

приобретения активов. Запрещались не

только горизонтальные слияния, но и

вертикальные (объединение компаний –

последовательных участниц одного

производственного процесса). В 80-е гг.

американской правительство приняло

инструктивные документы, которые

установили нормативы отраслевой

концентрации с использованием индекса

Герфиндаля-Гиршмана (IHH).

Если

этот индекс не превышал 1000, то рынок

признавался слабоконцентрированным,

емли превышал 1800 – высококонцентрированным.

В целом, антимонопольное законодательство

США носило и носит антитрестовский

характер, запрещая горизонтальную

(внутриотраслевую) концентрацию.

Антитрестовские

законы США оказали большое влияние на

развитие антимонопольного законодательства

других стран, в том числе и современной

России.

В

Западной Европе (Бельгия – 1935 г.;

Нидерланды – 1935 г.; Дания – 1937 г.) были

попытки законодательного контроля

картельных соглашений. Здесь картели

рассматривались как средство борьбы с

«излишней конкуренцией», но законы были

направлены на то, чтобы не допустить

злоупотребление этой формой монополии.

В Римском договоре, положившем начало

Общему рынку, в статьях 85 и 86 также было

установлено запрещение монопольных

соглашений. В целом, европейское

законодательство считается более мягким

с точки зрения объектов и мер наказания,

направленным преимущественно на не

допущение и устранение картельных

соглашений, поэтому, в отличие от

американского, его называют антикартельным.

В

России в силу исторических особенностей

развития страны (наличием государственной,

нерыночной, административной монополии

практически во всех отраслях и сферах

деятельности) антимонопольное

законодательство появилось на 100 лет

позже – в 1991 г. в связи с принятием закона

«О конкуренции и ограничении

монополистической деятельности на

товарных рынках». К настоящему времени

существует пакет законов, касающихся

естественных монополий, монополий в

финансово сфере, деятельности

финансово-промышленных групп, защиты

прав потребителей, рекламы и другие,

созданы антимонопольные органы.

Российское

законодательство имеет и антитрестовскую,

и антикартельную направленность. Оно

направлено против доминирования

какого-то хозяйствующего субъекта или

субъектов на рынке и злоупотребления

ими в силу своего положения.

Российское

законодательство определяет, что

доминирующее положение — исключительное

положение хозяйствующего субъекта или

нескольких хозяйствующих субъектов на

рынке товара, не имеющего заменителя,

либо взаимозаменяемых товаров, дающее

ему (им) возможность оказывать решающее

влияние на общие условия обращения

товара на соответствующем товарном

рынке, или затруднять доступ на рынок

другим хозяйствующим субъектам.

Доминирующим

признается положение хозяйствующего

субъекта, доля которого на рынке

определенного товара составляет 65

процентов и более. Не признается

доминирующим положение хозяйствующего

субъекта, доля которого на рынке

определенного товара не превышает 35

процентов.

Под

злоупотреблением хозяйствующим субъектом

доминирующим положением на рынке

признается:

—

изъятие товаров из обращения, целью или

результатом которого является создание

или поддержание дефицита на рынке либо

повышение цен;

—

навязывание контрагенту условий

договора, не выгодных для него или не

относящихся к предмету договора

(необоснованные требования передачи

финансовых средств, иного имущества,

имущественных прав, рабочей силы

контрагента, согласие заключить договор

лишь при условии внесения в него

положений, касающихся товаров, в которых

контрагент не заинтересован, и других);

—

создание условий доступа на товарный

рынок, обмена, потребления, приобретения,

производства, реализации товара, которые

ставят один или несколько хозяйствующих

субъектов в неравное положение по

сравнению с другим или другими

хозяйствующими субъектами (дискриминационные

условия);

—

создание препятствий доступу на рынок

(выходу с рынка) другим хозяйствующим

субъектам;

—

нарушение установленного нормативными

актами порядка ценообразования;

—

установление, поддержание монопольно

высоких (низких) цен;

—

сокращение или прекращение производства

товаров, на которые имеются спрос или

заказы потребителей, при наличии

безубыточной возможности их производства;

—

необоснованный отказ от заключения

договора с отдельными покупателями

(заказчиками) при наличии возможности

производства или поставки соответствующего

товара.

Воздействие

на монополию с помощью законодательных

мер

предполагает:

—

запрет монополии в какой-либо отрасли

хозяйства;

—

роспуск существующих монополистических

объединений;

—

принудительное разделение коммерческой

организации или некоммерческой

организации либо выделение из их состава

одной или нескольких организаций;

—

запрет соглашений о ценах и о разделе

рынков;

—

определение набора предоставляемых

услуг;

—

разрешение на слияние и присоединение

коммерческих организаций, суммарная

балансовая стоимость активов которых

по последнему балансу превышает 30

миллионов установленных федеральным

законом минимальных размеров оплаты

труда, антимонопольным органом;

—

перечисление в федеральный бюджет

дохода, полученного в результате

нарушения антимонопольного законодательства.

Экономическое

воздействие

осуществляется посредством:

—

косвенного регулирования (налогообложение

продукции и сверхприбыли);

—

прямого регулирования (установление

потолков цен, предела нормы прибыли);

—

поощрения выпуска товаров-субститутов;

—

увеличения импорта.

Как

уже не раз подчеркивалось, несовершенная

конкуренция представлена большим

разнообразием рыночных структур. Чистая

монополия – одна из них, характеризующая

крайнее состояние отрасли, когда на

рынке присутствует лишь одно предприятие.

Однако, как уже стало понятно, дело не

столько в количестве производителей,

сколько в наличии у них рыночной власти,

позволяющей доминировать на рынке и

влиять на цену продукции. Поэтому

антимонопольная политика направлена

против рыночного доминирования, которое

можно считать монопольным не столько

в теоретическом плане, сколько в реальном

воплощении. Это означает, что наличие

двух или нескольких предприятий,

характеризующих уже другую модель

рынка, тем не менее, может отражать

доминирующий характер поведения

хозяйствующих субъектов. Далее, в

следующей лекции, вы ознакомитесь с

другими видами несовершенной конкуренции

и поймете, почему антимонопольная

политика, в том числе и антимонопольное

законодательство, включают и иные модели

рынка в орбиту своих интересов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

11.03.20156.07 Mб1009Экономическая теория Чепурин.doc

- #

Библиографическое описание:

Мирзоева, Э. Р. Регулирование монопольной деятельности посредством мер законодательного и экономического характера / Э. Р. Мирзоева. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2018. — № 3 (5). — С. 13-15. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/91/3081/ (дата обращения: 22.03.2023).

В статье рассматриваются актуальные проблемы монопольной власти на современном рынке и вытекающей из этого необходимости глубинного понимания сущности монополии, а также законодательного регулирования данной рыночной структуры.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, регулирование монопольной деятельности, стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ.

Несмотря на реальные убытки, создаваемые недобросовестными фирмами-монополистами, большинство учёных-экономистов все же сходятся во мнении, что монополии имеют право на существование в современных рыночных условиях, так как ничем иным их заменить просто невозможно. Если бы каждой железнодорожной веткой между городами владела отдельная организация, то это привело бы к возрастанию стоимости транспортировки и нарушению целостности экономического пространства. Неизбежность существования монополий и в то же время необходимость эффективного предотвращения негативных последствий монопольной власти побуждает государство за счет принадлежащего ему механизма принуждения использовать определенные инструменты для регулирования их деятельности.

Регулирование монопольной деятельности осуществляется посредством мер законодательного и экономического характера.

Антимонопольное законодательство, в узком смысле, подразумевает формальные нормы, направленные против появления чистых монополий и крупных олигополий, обладающих избыточной монопольной властью, а также на предотвращение недобросовестных действий экономических субъектов. В широком смысле, антимонопольное законодательство направлено против всех форм накопления монопольной власти, любых форм монопольного поведения [3].

Классическим примером антимонопольного законодательства является антитрестовское законодательство США. Первым его актом стал знаменитый закон Шермана (1890г.), который был направлен против монополизации торговли и коммерческой деятельности, и нацелен на борьбу с уже существующими монополиями. В качестве мер наказания предусматривались штрафы, возмещение убытков, тюремное заключение и даже расформирование фирм [3].

Современное российское антимонопольное законодательство основывается на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и состоит из Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2], Федерального закона от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», иных федеральных законах, регулирующих отношения связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции [1].

Экономические меры регулирования деятельности монополий — это набор экономических инструментов, при помощи которых ограничиваются возможности реализации монопольной власти. Традиционно выделяет три условные группы механизмов регулирования монополий [6]:

- Непосредственное (прямое) установление цен на продукцию естественных монополистов, которое призвано, во-первых, гарантировать производство и потребление продукции в экономически эффективном объеме, в том, который был бы при совершенной конкуренции, и, во-вторых, обеспечить самофинансирование предприятия.

С точки зрения взаимосвязи с объемом производства цены можно разделить на линейные и нелинейные. Исходя из этого, целесообразно выделить три способа ценообразования:

– линейное ценообразование — установление максимальных цен на уровне средних общих издержек при равенстве их спросу;

– ценообразование Рамсея — установление цен на уровне предельных издержек, равных сложившемуся спросу. Ценами Рамсея называют линейные цены, минимизирующие чистые потери общества при условии, что общая выручка предприятия равна его общим затратам [8];

– нелинейное ценообразование, самым простым случаем которого, является метод установления двуставочного (двуступенчатого) тарифа. Одна часть тарифа фиксируется на уровне предельных затрат, а вторая часть тарифа, призванная покрыть возникающий убыток, определяется делением величины убытка на общее число потребителей. Первую часть можно сравнить с абонентской платой (фиксированная сумма с любого потребителя), а вторая выступает платой за каждую единицу продукции в соответствии с ценой, которую устанавливает государство [7].

- Косвенное регулирование цен через установление предельных величин прибыли и объемов производства. Является производным от методов установления цен. Их суть заключается в жестком лимитировании максимального размера прибыли или минимального объёма производства, диктуя тем самым и одновременно контролируя уровень цен монополиста.

- Использование конкурентных механизмов для передачи прав на производство продукции (оказание услуг) в условиях естественной монополии [6]. Речь идет о конкурсной продаже лицензий, которые дают фирме право стать естественным монополистом в определенной сфере. Наиболее яркий пример — передача отдельных железных дорог в концессию в Аргентине, Бразилии и некоторых других странах с целью повышения эффективности их функционирования. Аналогичная практика имела место быть и в России.

Объективными причинами, способствующими на сегодняшний день возникновению монополий и препятствующих развитию конкуренции на российских рынках, являются следующие:

– отраслевая структура российской экономики с преобладанием сырьевых отраслей или отраслей с низкой степенью переработки;

– экспортная ориентация компаний, дающая возможность отказаться от конкуренции на внутреннем рынке;

– незавершенность преобразований в области либерализации экономики, в первую очередь защиты прав субъектов хозяйственной деятельности;

– избыточные ограничения входа новых участников на рынки;

– кризисы и антикризисные меры, влияющие на конкуренцию [4].

На рынках, обладающих подобными характеристиками, выше стимулы к заключению и поддержанию соглашений о ценах и в широком смысле — к отказу от конкуренции. Крупные компании в таком случае имеют больше возможностей ограничивать конкуренцию в одностороннем порядке. Сильнее и потенциальные отрицательные эффекты от дополнительного повышения концентрации, в том числе от слияний.

Большинство описанных факторов, препятствующих конкуренции и влекущих за собой установление монопольной власти, не могут быть устранены с помощью даже идеального применения идеального антимонопольного законодательства. Для решения этой задачи требуются меры активной конкурентной политики, — включая повышение защиты прав собственности, расширение экономической свободы, снятие инфраструктурных ограничений, — на протяжении многих лет [4].

В целях совершенствования институтов защиты конкуренции и ее развития ФАС России разработана стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013-2024 гг. Стратегия определяет четыре приоритета в деятельности службы [5]:

- создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной защиты и развития конкуренции за счет:

– совершенствования антимонопольного законодательства и практик его применения;

– реализации институциональных мер, направленных на развитие конкуренции;

– создания правовых и организационных механизмов пресечения нарушений антимонопольного законодательства нерезидентами РФ;

– внедрения эффективных инструментов методического сопровождения деятельности антимонопольных органов;

– повышения качества межведомственного взаимодействия и взаимодействия с судебными органами;

– повышения эффективности деятельности антимонопольных органов;

– развития внешних и внутренних коммуникаций.

- снижение административных барьеров, препятствующих развитию и свободному функционированию рынков путем внедрения институтов, обеспечивающих повышение эффективности функционирования органов власти;

- обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных монополий, формирование эффективных механизмов тарифообразования путем реформирования базовых институтов регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а именно:

– стимулирования снижения цен на услуги естественных монополий, повышения качества таких услуг и их доступности;

– повышение эффективности реформирования субъектов естественных монополий;

– повышение прозрачности закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий, в целях снижения себестоимости и повышения эффективности использования ограниченных ресурсов;

– повышение доступности услуг и инфраструктуры субъектов естественных монополий.

- создание условий для эффективной конкуренции при размещении государственного и муниципального заказа и реализации на торгах государственного имущества путем развития и совершенствования механизмов размещения государственного заказа.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что неизбежность существования монополий и вместе с тем необходимость эффективного предотвращения негативных последствий монопольной власти побуждает государство использовать меры законодательного и экономического регулирования деятельности монополий.

Наличие на современном рынке значительного количества факторов, препятствующих конкуренции и влекущих за собой установление монопольной власти, обуславливает в первую очередь необходимость внедрения в отечественную практику мер активной конкурентной политики и наряду с этим действия, направленные на совершенствование современного антимонопольного законодательства.

Литература:

- Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». — [1997-2017 КонсультантПлюс]. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/

- Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».– [1997-2017 КонсультантПлюс]. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/

- Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. — 2-е изд., изм. — М.: Издательство НОРМА, 2002. — 572с.

- Развитие и применение антимонопольного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений: доклад к XII Международной научной конференции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5–7 апреля 2011 г. / С. Авдашева, Н. Дзагурова, П. Крючкова, Г. Юсупова. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. — 111с.

- «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013-2024г.» (утв. Президиумом ФАС России от 03.07.2013) // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России. — [Электронный ресурс]. — http://fas.gov.ru/netcat_files/File/Str_razv_konk_i_antimonop_reg.pdf

- Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. 50 лекций по экономике: учебное пособие. — М.: Издательство «Экономическая школа», 2000. — [Электронный ресурс]. — http://50.economicus.ru/index.php?ch=5&le=48&r=3&z=1

- Цихотский Ф.Н, Телкова М.Г, Кривцова М.К. Государственное регулирование естественных монополий // Транспортное дело России. — № 1. — 2014. — 172-176с.

- Ramsey F.P. A contribution to the theory of taxation // Econ. J. 1927. Vol. 37. P. 47-61.

Основные термины (генерируются автоматически): монопольная власть, антимонопольное законодательство, монополия, развитие конкуренции, активная конкурентная политика, антимонопольное регулирование, монопольная деятельность, современный рынок, широкий смысл, эффективное предотвращение.

Похожие статьи

Основные характеристики антимонопольной политики в России

Ключевые слова: антимонопольная политика, государство, законодательство, конкуренция, монополия, ФАС.

Прямой метод — метод, включающий меры по устранению или предупреждению монопольного положения отдельных субъектов на рынке.

Эффективность антимонопольного законодательства.

Итак, безусловна важность проведения хорошо продуманной антимонопольной политики, регулирующей и ограничивающей деятельность монополистов. Она способствует развитию конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.

Развитие антимонопольного законодательства в Российской…

Антимонопольное законодательство предупреждает факты монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и недопущения ограничения со

Основные характеристики антимонопольной политики в России. Антимонопольное законодательство.

Оптимизация затрат хозяйствующих субъектов на рынке…

антимонопольная политика, монополия, оптимизация затрат, государство, рынок, система управления, государственное регулирование, конкурентный рынок, антимонопольное законодательство…

Антимонопольное законодательство | Статья в журнале…

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, монополия, конкуренция, обоснованность, запрет, рынок, цена, экономическая безопасность.

Уровень монополизации современной экономики России

Проникновение на рынок монополистической конкуренции довольно легкое

Монопольная политика вызывает в ответ формирование государственной политики, главной

И чем больше оно будет иметь конкурентных преимуществ, тем выше его эффективность и перспективность.

Роль естественных монополий в экономике России

регулирование, естественная монополия, монополия, заморозка тарифов, власть.

Регулирование монопольной деятельности посредством мер…

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, монополия, конкуренция, обоснованность, запрет…

Монополистическая деятельность как правонарушение: понятие…

Регулирование монопольной деятельности посредством мер… Современное российское антимонопольное законодательство основывается на Конституции РФ. Экономические меры регулирования деятельности монополий — это набор.

Конкуренция как социально-экономическое и правовое явление

Антимонопольная политика государства, включает разработку антимонопольного законодательства и контроль за его осуществлением.

Паращук, С. А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии) Текст. /

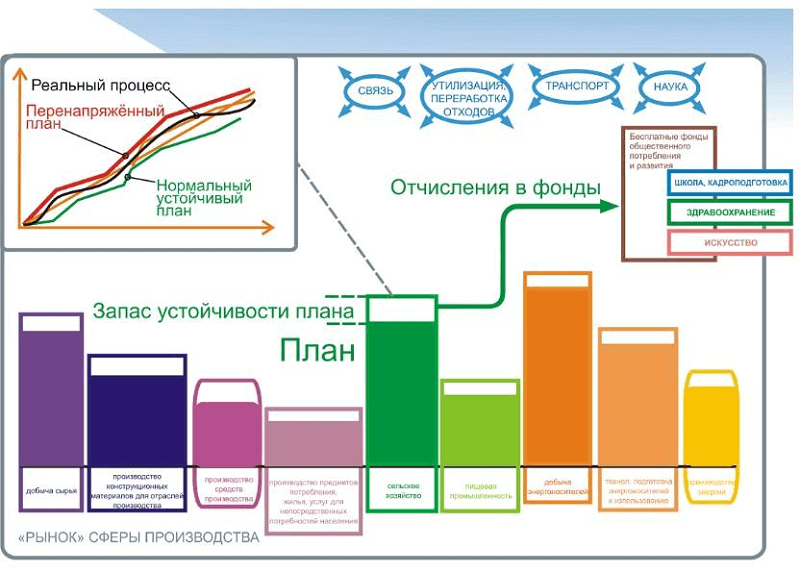

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время своего различия, различные типы экономических систем либо строились полностью полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в экономическом развитии. Современные реалии говорят о том, что в некоторых сферах и областях данный инструмент является обязательным, но не отрицает существование частного бизнеса и партнерства с ним.

Государственное регулирование экономики – определение термина

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) — комплекс из действий, способов, управленческих решений, применяемых для приведения экономической системы в нужное состояние. Осуществляется ГРЭ путем воздействия на ценообразование, социальную сферу, эмиссионную политику, бюджетную политику, иные экономические показатели.

Жесткое ГРЭ присуще административному (командному) типу экономических систем, характеризующемуся плановыми показателями, централизацией, монополией на ресурсы и директивным установлением цен.

Для модели рыночной экономики присущи снижение регулирующей функции государства, она основана на праве частной собственности, рыночном ценообразовании и конкуренции.

Однако, приведение экономической модели к рыночному типу может характеризоваться шоковой терапией, резкими изменениями, иными негативными процессами. Также следует признать, что существуют изначально неприбыльные отрасли, но необходимые для экономики. В данной ситуации, возникает необходимость ГРЭ даже при рыночной модели.

Роль государства в экономике

Роль государства в экономике определяется следующими направлениями:

- создание нормативно-правовых актов, регулирующих экономические, политические, социальные процессы;

- проведение антимонопольного регулирования, что создает условия здоровой конкуренции между производителями и улучшает качество товаров и услуг;

- распределение дохода путем регулирования налогообложения и выплат социальных пособий (пенсии, стипендии, декретные, больничные и пр.);

- развитие научной деятельности;

- контроль за использованием возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, недр;

- регулирование отраслевой структуры экономики;

- проведение сдерживающей либо стимулирующей экономической политики;

- контроль за важнейшими социально-экономическими показателями;

- производство общественно необходимых благ.

Государственное регулирование экономики – цель, принципы и методы

Целью ГРЭ является обеспечение стабильного функционирования экономической системы в переходном периоде путем принятия определенных мер. Это могут быть меры законодательные, контрольные и иные. Они призваны помочь экономике приспособиться к изменяющимся условиям функционирования. Меры направляются на регулирование ресурсной базы, процесса производства, финансовых потоков.

Меры ГРЭ могут приниматься как на уровне федерации, так и локально.

Принципами ГРЭ являются:

- Применять рыночные инструменты регулирования при наличии возможности их применения. Т.е. при прочих равных условиях, давать бизнесу возможности роста и развития, но при необходимости финансировать отрасли, непривлекательные для бизнеса.

- Строить отношения с частным бизнесом на принципах государственно-частного партнёрства, исключая монополизацию отраслей и организаций.

- Мероприятия ГРЭ должны быть направлены на поддержание стабильности экономического развития.

- Осуществлять более жесткое ГРЭ в кризисные периоды, а также жестко контролировать сферу международных экономическо-политических отношений.

- Обеспечение защищенности уязвимых групп населения путем перераспределения доходов.

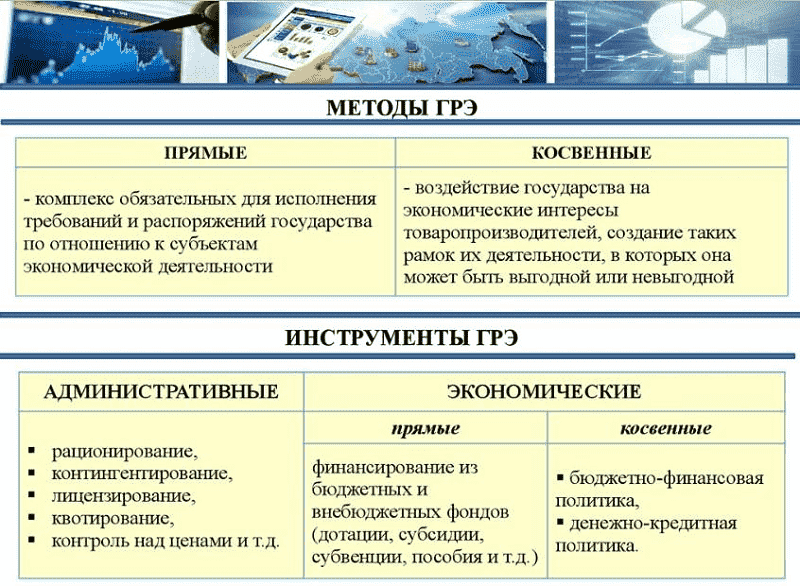

Методы ГРЭ:

- прямые;

- косвенные.

Прямые методы ГРЭ характерны административной экономической модели, и предполагают директивные планы, ограничения, запретительные меры, обязательные к исполнению.

Косвенные методы характерны рыночной модели экономического развития, и задают только индикативные параметры («рамочные» условия). Они носят стимулирующий характер.

Воздействие различными методами с целью регулирования осуществляется на бюджетную политику, эмиссию денежных средств, распределение ресурсов.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Оцените страницу:

Уточните, почему:

не нашёл то, что искал

содержание не соответствует заголовку

информация сложно подана

другая причина

Расскажите, что вам не понравилось на странице:

Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!

Евгения Кузнецова

Эксперт по предмету «Экономика предприятия»

преподавательский стаж — 8 лет

Задать вопрос автору статьи

Понятие монополии

Определение 1

Монополия представляет собой отрасль с минимальными долгосрочными средними издержками в случае обслуживания ею всего рынка.

Монополия существует в результате следующих факторов:

- существующие барьеры для доступа конкурентов,

- государственные привилегии,

- ограниченная информация.

Например, естественная монополия может отличаться большой увеличивающейся отдачей от масштаба, а ее производственные затраты будут намного меньше, если сравнивать ее с предприятиями совершенной конкуренции или олигополии.

Замечание 1

Монополии преобладают в некоторых отраслях, среди которых можно назвать коммунальное хозяйство, телекоммуникации и др.

Сделаем домашку

с вашим ребенком за 380 ₽

Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online

Существование монополии – основной довод в пользу национализации такой отрасли, как, например, железнодорожный транспорт.

Формы государственного регулирования монополий

Существует несколько сфер, в которых государство может регулировать деятельность естественной монополии:

- Определение цен на продукцию.

- Ограничение в размере дохода предприятия-монополиста.

- Регулирование отношений собственности на предприятия, которые функционируют на монопольном рынке.

Регулирование цен

Основным объектом государственного регулирования монополистов являются цены на их продукцию (услуги). Процесс определения цены на продукцию монополии способствует снижению потерь общественного благосостояния от действия монополий, при этом производственная эффективность остается на прежнем уровне.

Правительством РФ утверждается список продукции, цены на которую на внутренних рынках необходимо регулировать. Цен (тариф) на продукцию монополистов устанавливается на основе того, что прирост не должен превысить планируемый прирост цен производителей промышленной продукции.

«Регулирование деятельности монополий» 👇

Одна из проблем, которая связана с ценообразованием на продукцию монополистов, — проблема качества товара, поскольку при установлении регулируемых цен предприятие теряет стимул к максимизации качества. Более того, при установлении государством цены, предприятие монополист может увеличить прибыль посредством снижения производственных издержек за счет уменьшения качества продукции.

Контроль уровня доходности монополиста

Контроль уровня доходности предприятия-монополиста может заменить не всегда эффективное прямое регулирование цен на продукцию. Практически данный метод нашел широкое применение в США.

Для монополиста устанавливается максимальная граница нормы доходности в сравнению с нерегулируемыми монополиями, что ведет к снижению цен и увеличению продаж. С позиции общества, ограничения по норме доходности может способствовать росту благосостояния.

В данном случае государство может запретить предприятиям монополистам получить сверхдоход, перераспределяя данную прибыль в свою пользу с целью уравновешивания конкуренции.

Передача монополий в собственность государства

Наиболее радикальная мера регулирования субъектов монополий – передача их в государственную собственность.

Государство может продать предприятию монополисту право осуществления соответствующего вида деятельности в виде франчайзинга. Данные способ государственного регулирования чаще всего применяется в таких отраслях естественных монополий:

- добыча нефти и газа,

- перевозка грузов,

- услуги телевидения и радиовещания и др.

Замечание 2

Главное преимущество франчайзинга состоит в том, что с помощью него происходит эффективное ограничение деятельности компаний-монополистов, так как в любое время существует угроза невозобновимости контрактов, если их условия не выполняются.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

17 августа 1995 года N 147-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ

(в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 16-ФЗ, от 26.03.2003 N 39-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006), от 04.05.2006 N 62-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 132-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 05.10.2015 N 275-ФЗ, от 26.07.2017 N 205-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Принят

Государственной Думой

19 июля 1995 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации и направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий.

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках Российской Федерации и в которых участвуют субъекты естественных монополий, потребители, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Предусмотренное настоящим Федеральным законом регулирование деятельности субъектов естественных монополий не может применяться в сферах деятельности, не относящихся к естественным монополиям, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Статья 3. Определения основных понятий

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие определения основных понятий:

естественная монополия — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров;

субъект естественной монополии — хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии; (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

потребитель — физическое или юридическое лицо, приобретающее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной монополии;

руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта) — лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта).

Понятия «товар», «товарный рынок», «хозяйствующие субъекты», «группа лиц» применяются соответственно в значениях, указанных в статьях 4 и 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 205-ФЗ)

Понятие «инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования» применяется в значении, указанном в статье 2 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 16-ФЗ)

Статья 4. Сферы деятельности субъектов естественных монополий

1. Настоящим Федеральным законом регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах: (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 16-ФЗ)

транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;

транспортировка газа по трубопроводам;

Абзац — Утратил силу. (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ)

железнодорожные перевозки;

услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; (в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ)

услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006))

услуги по передаче электрической энергии; (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ)

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ)

услуги по передаче тепловой энергии; (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ)

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006))

захоронение радиоактивных отходов. (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры. (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути. (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 132-ФЗ)

2. В соответствии с реализуемой по решению Правительства Российской Федерации демонополизацией рынка железнодорожных перевозок осуществляется переход от регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок к регулированию деятельности субъектов естественных монополий в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 16-ФЗ)

3. Не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, из состояния естественной монополии, определяемого в соответствии с абзацем вторым части первой статьи 3 настоящего Федерального закона, в состояние конкурентного рынка. (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 16-ФЗ)

Статья 5. Органы, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий

1. Для регулирования и государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов естественных монополий образуются федеральные органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий (далее — органы регулирования естественных монополий) в порядке, установленном для федеральных органов исполнительной власти. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2. Органы регулирования естественных монополий для осуществления своих полномочий вправе создавать свои территориальные органы и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществляют государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Глава II. Государственное регулирование и государственный контроль (надзор) в сферах естественной монополии (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 6. Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий

Органами регулирования естественных монополий могут применяться следующие методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий (далее — методы регулирования):

ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;

определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей.

Право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально объемам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических возможностей). (в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 04.05.2006 N 62-ФЗ)

Перечень товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются государством, и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на эти товары (работы, услуги), включающий основы ценообразования и правила государственного регулирования, утверждаются Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006), от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с федеральными законами. (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ)

Государственное регулирование цен на услуги по передаче тепловой энергии осуществляется в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении». (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 279-ФЗ)

Статья 7. Государственный контроль (надзор) в сферах естественной монополии и согласование действий, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1. В целях проведения эффективной государственной политики в сферах деятельности субъектов естественных монополий органы регулирования естественных монополий осуществляют государственный контроль (надзор) за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и которые могут иметь результатом ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, либо сдерживание экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

2. Органы регулирования естественных монополий осуществляют в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, согласование:

любых сделок, в результате которых субъект естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, приобретает право собственности на основные средства или право пользования основными средствами, не предназначенными для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

инвестиций субъекта естественной монополии, у которого доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий превышает один процент общего объема его дохода, в производство (реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу;

продажи, сдачи в аренду или иной сделки, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения и (или) пользования частью основных средств субъекта естественной монополии, предназначенных для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу и если в результате такого приобретения доход хозяйствующего субъекта от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий составит более одного процента общего объема его дохода.

3. Для совершения действий, указанных в абзацах втором — четвертом пункта 2 настоящей статьи, субъект естественной монополии обязан представить в соответствующий орган регулирования естественной монополии ходатайство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.

Требования к содержанию такой информации и форме ее представления, порядок рассмотрения ходатайства определяются правилами, утверждаемыми соответствующим органом регулирования естественной монополии.

Орган регулирования естественной монополии вправе отказать в удовлетворении ходатайства по основаниям, установленным правилами рассмотрения ходатайств, если заявленные в нем действия могут привести к отрицательным последствиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не представлены все необходимые документы либо при их рассмотрении обнаружено, что содержащаяся в них информация, имеющая существенное значение для принятия решения, является недостоверной.

Орган регулирования естественной монополии в срок не позднее 30 дней со дня получения ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении — о согласии или об отказе. Отказ должен быть мотивирован.

В случае, если для принятия решения необходима дополнительная информация, орган регулирования естественной монополии вправе запросить ее у заявителя и увеличить срок рассмотрения ходатайства на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю не позднее чем в течение 15 дней со дня его получения.

Если в пятнадцатидневный срок со дня истечения срока рассмотрения ходатайства ответ органа регулирования естественной монополии не будет получен либо в удовлетворении ходатайства будет отказано по мотивам, которые заявитель сочтет незаконными, заявитель вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

4. Государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий осуществляется посредством:

федерального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, который осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, который осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Предметом федерального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне федеральных органов исполнительной власти, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.

6. Организация и осуществление государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

7. Правительство Российской Федерации устанавливает общие требования к осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий.

8. Государственный контроль за реализацией органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сферах естественных монополий осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, который должен предусматривать в том числе предмет осуществления указанного контроля.

Статья 8. Обязанности субъектов естественных монополий

1. Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителями на производство (реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, при наличии у субъекта естественной монополии возможности произвести (реализовать) такие товары.

2. Субъекты естественных монополий обязаны представлять соответствующему органу регулирования естественной монополии:

текущие отчеты о своей деятельности в порядке и в сроки, которые установлены органом регулирования естественной монополии;

проекты планов капитальных вложений.

3. Субъекты естественных монополий обязаны предоставлять доступ на товарные рынки и (или) производить (реализовывать) товары и услуги, в отношении которых применяется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, на недискриминационных условиях согласно требованиям антимонопольного законодательства. (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ)

4. Субъекты естественной монополии обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности. Ведение раздельного учета доходов и расходов субъекта естественной монополии по видам деятельности осуществляется в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации и (или) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)

5. В целях обеспечения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, открытости регулирования деятельности субъектов естественных монополий и защиты интересов потребителей субъекты естественных монополий обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности, которая регулируется в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее — регулируемая деятельность субъектов естественных монополий).

Свободный доступ к информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий обеспечивается субъектами естественных монополий в соответствии со стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации, путем ее опубликования в средствах массовой информации, включая сеть «Интернет», и предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.

К информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий, подлежащей свободному доступу, относятся следующие сведения:

сведения о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее также — регулируемые товары (работы, услуги);

сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых товаров (работ, услуг);

сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии установленным требованиям; (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)

информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий;

информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) информация об условиях договоров на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий;

порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к инфраструктуре субъектов естественных монополий;

сведения об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчеты об их реализации;

сведения о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров.

Информация, отнесенная в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, не включается в состав сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Информация о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий, подлежащая свободному доступу и отнесенная в соответствии с настоящим Федеральным законом к стандартам раскрытия информации, не может быть признана субъектом естественной монополии коммерческой тайной. (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Статья 8.1. Стандарты раскрытия информации (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

1. Стандарты раскрытия информации должны обеспечивать:

доступность раскрываемой информации для неограниченного круга лиц, включая особенности раскрытия информации на территориях, на которых отсутствует доступ к сети «Интернет»;

прозрачность деятельности субъектов естественных монополий при производстве регулируемых товаров (выполнении работ, оказании услуг);

открытость регулирования деятельности субъектов естественных монополий;

публичность условий реализации регулируемых товаров (работ, услуг) для потребителей (цена, качество, доступность, надежность);

неограниченность доступа потребителей к регулируемым товарам (работам, услугам);

публичность при разработке, согласовании, принятии и реализации инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ).

2. Стандарты раскрытия информации утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом положений федеральных законов и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, регулирующих правоотношения в соответствующей сфере деятельности, по каждой сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Стандарты раскрытия информации должны содержать состав информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и порядок предоставления такой информации.

В соответствии со стандартами раскрытия информации уполномоченные в установленном порядке Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, учитывая отраслевые, технологические, структурные, географические и другие особенности деятельности субъектов естественных монополий, вправе утверждать:

формы, сроки и периодичность предоставления субъектами естественных монополий информации, подлежащей свободному доступу;

правила заполнения утвержденных в установленном порядке форм конкретными субъектами естественных монополий и (или) их группами (категориями).

3. Пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Глава III. Органы регулирования естественных монополий, их функции и полномочия

Статья 9. Органы регулирования естественных монополий

1. Органы регулирования естественных монополий образуются в сферах деятельности, указанных в статье 4 настоящего Федерального закона.

2. Общее руководство федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественной монополии осуществляется его руководителем. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

3-4. Пункты утратили силу. (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)

5. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию естественной монополии ликвидируется в случае появления возможности для развития конкуренции на соответствующем товарном рынке и (или) в случае изменения характера спроса на товар субъектов естественных монополий.

Статья 10. Функции органов регулирования естественных монополий

Органы регулирования естественных монополий выполняют следующие основные функции:

формируют и ведут реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственные регулирование и контроль (надзор); (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

определяют методы регулирования, предусмотренные настоящим Федеральным законом, применительно к конкретному субъекту естественной монополии;

осуществляют государственный контроль (надзор) за деятельностью субъектов естественных монополий в сферах естественных монополий; (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

вносят в установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства о естественных монополиях;

принимают решения по всем вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также применения предусмотренных настоящим Федеральным законом методов регулирования. (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Статья 11. Полномочия органов регулирования естественных монополий (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006))

1. Органы регулирования естественных монополий вправе:

принимать обязательные для субъектов естественных монополий решения о введении, об изменении или о прекращении регулирования, о применении методов регулирования, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе об установлении цен (тарифов);

устанавливать правила применения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий;

принимать в соответствии со своей компетенцией обязательные для исполнения решения по фактам нарушения настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)

направлять субъектам естественных монополий обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего Федерального закона, в том числе об устранении их последствий, о заключении договоров с потребителями, подлежащими обязательному обслуживанию, о внесении в заключенные договоры изменений, о перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной ими в результате действий, нарушающих настоящий Федеральный закон;

принимать решения о включении в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении из него;

направлять органам исполнительной власти и органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или об изменении принятых ими актов, не соответствующих настоящему Федеральному закону, и (или) о прекращении нарушений настоящего Федерального закона;

обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении в суде дел, связанных с применением или с нарушением настоящего Федерального закона;

осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами.

2. Субъекты естественных монополий, их потребители, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность, или органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в орган регулирования естественных монополий для урегулирования в досудебном порядке споров, связанных с установлением и применением регулируемых в соответствии с настоящим Федеральным законом цен (тарифов). Заявления о рассмотрении спора в досудебном порядке подаются в орган регулирования естественных монополий в течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Порядок рассмотрения указанных споров в досудебном порядке утверждается Правительством Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 29.12.2006), от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 12. Основания для принятия органами регулирования естественных монополий решений о применении методов регулирования

1. Орган регулирования естественной монополии принимает решение о применении методов регулирования, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, применительно к конкретному субъекту естественной монополии на основе анализа его деятельности с учетом их стимулирующей роли в повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в удовлетворении спроса на них. При этом оценивается обоснованность затрат и принимаются во внимание:

издержки производства (реализации) товаров, в том числе заработная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы;

налоги и другие платежи;

стоимость основных производственных средств, потребности в инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и амортизационные отчисления;

прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по различным ценам (тарифам);

удаленность различных групп потребителей от места производства товаров;

соответствие качества производимых (реализуемых) товаров спросу потребителей;

государственные дотации и другие меры государственной поддержки;

факты нарушения субъектом естественной монополии установленных настоящим Федеральным законом обязанностей по предоставлению информации и (или) обязанностей по обеспечению свободного доступа к информации; (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

Учет указанных фактов осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов органа по регулированию естественных монополий. (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

2. При принятии решения о применении методов регулирования деятельности конкретного субъекта естественной монополии орган регулирования естественной монополии обязан рассматривать информацию, предоставленную заинтересованными лицами, о деятельности данного субъекта естественной монополии.

Статья 13. Право доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий

1. В целях исполнения функций, возложенных на органы регулирования естественных монополий, их работники имеют право беспрепятственного доступа к информации о деятельности субъектов естественных монополий, иных хозяйствующих субъектов, имеющейся у органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также у субъектов естественных монополий и иных хозяйствующих субъектов. (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

2. Субъекты естественных монополий, иные хозяйствующие субъекты, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны по требованию органов регулирования естественных монополий предоставлять достоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления органами регулирования естественных монополий функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

3. Сведения, которые составляют коммерческую тайну и получены органом регулирования естественной монополии на основании настоящей статьи, разглашению не подлежат.

Статья 14. Информирование органами регулирования естественных монополий о принятых ими решениях

1. Органы регулирования естественных монополий обязаны через средства массовой информации сообщать о принятых ими решениях о введении, об изменении или о прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также о включении в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении из него, о применяемых методах регулирования деятельности субъектов естественных монополий и о конкретных показателях и требованиях, предъявляемых к ним органами регулирования естественных монополий.

Органы регулирования естественных монополий ежегодно публикуют доклад о своей деятельности.

2. Органы регулирования естественных монополий обязаны сообщать через средства массовой информации обо всех случаях применения ответственности за нарушения настоящего Федерального закона.

3. Сообщения о ликвидации органов регулирования естественных монополий и об основаниях для принятия такого решения публикуются в средствах массовой информации.

Глава IV. Ответственность за нарушения настоящего Федерального закона

Статья 15. Последствия нарушений настоящего Федерального закона