ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ»

Методические рекомендации разъясняют положения стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016, содержат методику их практического использования органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями при реализации процессов документационного обеспечения управления, в том числе в работе по созданию электронных документов, а также при разработке и внедрении систем электронного документооборота.

Методические рекомендации предназначены для применения органами государственной власти и государственными организациями, а также организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности. Методические рекомендации могут использоваться также в процессе обучения студентов по соответствующим дисциплинам.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (далее — Методические рекомендации) разработаны в целях определения:

— порядка применения положений ГОСТ Р 7.0.97-2016 (далее — Стандарт);

— последовательности действий по организации его применения.

1.2. Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» <1>, а также в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере информации и делопроизводства.

<1> Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015 N 27, ст. 3953; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229).

1.3. Методические рекомендации будут способствовать применению положений Стандарта в организациях различных организационно-правовых форм.

1.4. Положения Методических рекомендаций распространяются на документы на бумажном и электронном носителях.

1.5. Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» <2> установлен принцип добровольности применения стандартов.

<2> Пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015 N 27, ст. 3953; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229).

Применение Стандарта предполагает:

— приведение локальных нормативных актов организации, устанавливающих правила оформления документов, в соответствие со Стандартом (инструкция по делопроизводству, стандарт организации, правила работы с документами в СЭД);

— разработку бланков и электронных шаблонов документов в соответствии с положениями Стандарта.

1.6. В соответствии со структурой Стандарта, а также в связи с необходимостью определения порядка его применения, Методические рекомендации имеют следующие разделы:

1. Общие положения;

2. Термины и определения;

3. Общие требования к созданию документов;

4. Оформление реквизитов документов;

5. Подготовка текстов документов;

6. Бланки документов;

7. Особенности подготовки электронных документов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бланк документа <3> — лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими автора официального документа;

<3> Пункт 48 ГОСТа Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2014.

Документ <4> — официальный документ, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот федерального органа исполнительной власти;

<4> Подпункт 4 пункта 2 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477) (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, N 25, ст. 3060; 2011, N 37, ст. 5263; 2016, N 18, ст. 2641).

Документирование <5> — фиксация информации на материальных носителях в установленном порядке;

<5> Там же.

Копия документа <6> — документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий юридической силы;

<6> Там же.

Национальный стандарт <7> — документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации;

<7> Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015 N 27, ст. 3953; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4229).

Оформление документа <8> — проставление на документе необходимых реквизитов;

<8> Пункт 52 ГОСТа Р 7.0.8.-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2014.

Подписание (документа) <9> — выражение ответственности за содержание документа посредством заверения его собственноручной подписью должностного или физического лица;

<9> Пункт 57, там же.

Подпись <10> — реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного или физического лица;

<10> Пункт 58, там же.

Регистрационный номер документа (регистрационный индекс документа) <11> — цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое документу при его регистрации;

<11> Пункт 85, там же.

Реквизит документа <12> — элемент документа, необходимый для его оформления и организации работы с ним;

<12> Пункт 4 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477) (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, N 25, ст. 3060; 2011, N 37, ст. 5263; 2016, N 18, ст. 2641).

Электронная подпись <13> — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

<13> Пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, NN 14, ст. 1668, N 27, ст. 3463, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098, N 26 (ч. I), ст. 3390; 2016, N 1 (ч. I), ст. 65, N 26 (ч. I), ст. 3889).

Электронный документ <14> — документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

<14> Подпункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038, N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658, N 23, ст. 2870, N 27, ст. 3479, N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302, N 30, ст. 4223, N 30, ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84, N 27, ст. 3979, N 29, ст. 4389, N 29, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877, N 28, ст. 4558, N 52, ст. 7491, N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664, N 24, ст. 3478, N 25, ст. 3596, N 27, ст. 3953, N 31, ст. 4825, 4827, N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2572; N 27, ст. 3956; N 30, ст. 4546).

Иные понятия используются в Методических рекомендациях в значении, соответствующем ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» <15>.

<15> ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2014.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Документы могут создаваться на бумажном носителе и в электронной форме с соблюдением установленных правил оформления документов.

3.2. Допускается создание документов на лицевой и оборотной сторонах листа. При двустороннем печатании документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны.

При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие страницы нумеруют.

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа.

При оформлении документа, занимающего несколько листов, на бланке оформляется только первый лист.

3.3. Для изготовления документов используются свободно распространяемые шрифты по выбору организации, входящие в стандартный пакет офисного программного обеспечения.

Размер шрифта — N 12 — 14.

При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров (до N 10, 11).

В Инструкции по делопроизводству рекомендуется установить единую гарнитуру шрифта для всех организационно-распорядительных документов.

3.4 Таблицы и графики могут располагаться на листе бумаги с использованием альбомной ориентации страницы.

3.5. Абзацный отступ текста документа — 1,25 см.

Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста.

3.6. Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части реквизитов могут отделяться дополнительным интервалом.

Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не более 7,5 см.

Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов не более 12 см.

Строки реквизитов выравниваются по левой границе зоны расположения реквизита или центрируются относительно самой длинной строки.

3.7. Реквизиты «подпись» и/или «гриф согласования» должны помещаться на одной странице с текстом документа. Не допускается перенос этих реквизитов документа на отдельный лист <16>.

<16> Исключением является Лист согласования, оформляемый при наличии более 4-х грифов согласования.

3.8. Текст документа выравнивается по ширине листа (по границам левого и правого полей документа) и печатается через 1 — 1,5 межстрочных интервала.

Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, текст печатается через два интервала.

Интервал между буквами в словах — обычный.

Интервал между словами — один пробел.

3.9. Локальными нормативными актами организации может быть предусмотрено выделение отдельных реквизитов, а также фрагментов текста полужирным шрифтом.

При оформлении документов не рекомендуется использовать начертание шрифта «курсив» и подчеркивание текста.

3.10. Нормативные акты организации, а также иные многостраничные документы могут оформляться с титульным листом (Приложение N 1).

На титульном листе документа номер страницы не указывается, но учитывается при общей нумерации страниц.

3.11. Документы, как электронные, так и на бумажном носителе, могут создаваться с использованием программного обеспечения — текстовых, табличных редакторов, систем электронного документооборота (далее — СЭД), обеспечивающих создание, просмотр и редактирование документов — с соблюдением положений Стандарта.

В организации могут использоваться электронные копии документов, получаемые в результате оцифровки (например, сканирования) документов на бумажном носителе. Электронная копия документа должна быть читаемой, не содержать перевернутых изображений страниц, не нарушать нумерацию страниц.

Для электронных копий документов рекомендуется использовать формат PDF.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ

Организационно-распорядительные документы должны иметь установленный состав реквизитов и правила их оформления.

Электронные документы должны быть оформлены по общим правилам делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением реквизита «Государственный герб Российской Федерации» <17>.

<17> Пункт 38 Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, N 25, ст. 3060; 2011, N 37, ст. 5263; 2016, N 18, ст. 2641).

Состав и оформление реквизитов устанавливаются Стандартом. Состав реквизитов конкретного документа определяется его видом и разновидностью.

Стандарт устанавливает следующий состав реквизитов организационно-распорядительных документов:

01 — герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования);

02 — эмблема;

03 — товарный знак (знак обслуживания);

04 — код формы документа;

05 — наименование организации — автора документа;

06 — наименование структурного подразделения — автора документа;

07 — наименование должности лица — автора документа;

08 — справочные данные об организации;

09 — наименование вида документа;

10 — дата документа;

11 — регистрационный номер документа;

12 — ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа;

13 — место составления (издания) документа;

14 — гриф ограничения доступа к документу;

15 — адресат;

16 — гриф утверждения документа;

17 — заголовок к тексту;

18 — текст документа;

19 — отметка о приложении;

20 — гриф согласования документа;

21 — виза;

22 — подпись;

23 — отметка об электронной подписи;

24 — печать;

25 — отметка об исполнителе;

26 — отметка о заверении копии;

27 — отметка о поступлении документа;

28 — резолюция;

29 — отметка о контроле;

30 — отметка о направлении документа в дело.

4.1. Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования)

Герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования) воспроизводится на бланках документов в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» <18>, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

<18> Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5021; 2002, N 28, ст. 2780; 2003, N 27, ст. 2696; 2009, N 46, ст. 5417; 2010, N 1, ст. 1; 2013, N 30, ст. 4022; 2014, N 11, ст. 1088).

Изображение герба (Государственного герба Российской Федерации, герба субъекта Российской Федерации, герба (геральдического знака) муниципального образования) помещается посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации — автора документа, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа <19>.

<19> Полужирным шрифтом в тексте Методических рекомендаций выделяются извлечения из Стандарта.

Вариант изображения Государственного герба Российской Федерации определяется видом документа и статусом издающего его органа в соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» <20>.

<20> Статья 3 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5021; 2002, N 28, ст. 2780; 2003, N 27, ст. 2696; 2009, N 46, ст. 5417; 2010, N 1, ст. 1; 2013, N 30, ст. 4022; 2014, N 11, ст. 1088).

Гербы субъектов Российской Федерации устанавливаются их законами.

Гербы (геральдические знаки) муниципальных образований утверждаются уставами соответствующих муниципальных образований или правовыми актами (решениями, постановлениями) представительных органов муниципальных образований. В уставах или постановлениях (решениях) представительных органов муниципальных образований (советов, собраний) оговаривается состав видов документов с воспроизведением герба (геральдического знака) и вариант воспроизведения (одноцветный или многоцветный).

4.2. Эмблема

Эмблема, разработанная и утвержденная в установленном порядке, размещается в соответствии с нормативными правовыми актами на бланках и электронных шаблонах документов:

— федеральных органов государственной власти;

— территориальных органов федеральных органов государственной власти;

— государственных и негосударственных организаций.

Изображение эмблемы помещается посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации — автора документа, на расстоянии 10 мм от верхнего края листа. В бланках с угловым расположением реквизитов изображение эмблемы помещается посередине верхнего поля зоны, занятой реквизитами бланка.

4.3. Товарный знак (знак обслуживания)

Товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в установленном порядке <21>, воспроизводится на бланках организаций в соответствии с уставом (положением об организации). Изображение товарного знака (знака обслуживания) помещается посередине верхнего поля бланка документа над реквизитами организации — автора документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа или слева на уровне наименования организации — автора документа (допускается захватывать часть левого поля).

<21> Статья 1503 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

Изображение товарного знака (знака обслуживания) регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Товарный знак изображается (воспроизводится) на документах в соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания). Товарный знак может быть размещен на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот <22> — письмах, накладных и др.

<22> Статья 1484 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

Наряду с товарным знаком (знаком обслуживания), на бланках документов может указываться коммерческое обозначение юридического лица. Коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и не подлежит обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц <23>.

<23> Статья 1538 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.

4.4. Код формы документа

Код формы документа проставляется на унифицированных формах документов в соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД) или локальным классификатором, располагается в правом верхнем углу рабочего поля документа, состоит из слов «Форма по…» (наименование классификатора) и цифрового кода.

Например:

Допустимо оформлять реквизит следующим образом:

Если код формы документа устанавливается классификатором организации, указывается его название.

4.5. Наименование организации — автора документа

Наименование организации — автора документа включается в бланк документа в соответствии с наименованием юридического лица, закрепленным в его учредительных документах (уставе или положении).

Под наименованием организации в скобках указывается сокращенное наименование организации, если оно предусмотрено уставом (положением).

Над наименованием организации — автора документа указывается полное или сокращенное наименование вышестоящей организации (при ее наличии).

Например:

Минкомсвязь России

Федеральное государственное унитарное предприятие

«СВЯЗЬ — безопасность»

Наименование филиала, территориально обособленного подразделения, представительства указывается, если оно является автором документа, и располагается ниже наименования организации.

Наименование организации включает:

— название организационно-правовой формы (федеральное бюджетное учреждение, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и др.);

— собственное наименование организации (Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела).

Включение в наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, либо на основании разрешения, выданного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <24>.

<24> Пункт 1 статьи 54 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. N 51-ФЗ.

Официальный источник электронного документа содержит неточность: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) N 51-ФЗ был принят 30.11.94.

Наименования организаций субъектов Российской Федерации, имеющих наряду с государственным языком Российской Федерации государственный язык республик в составе Российской Федерации, печатают на двух или более языках: государственном и национальном(ых). Наименование организации на государственном языке республики в составе Российской Федерации рекомендуется располагать ниже или справа от наименования на русском языке <25>.

<25> Эта рекомендация впервые включена в ГОСТ Р 6.30-2003 в развитие статей 16 и 17 Федерального закона от 25 октября 1991 г. N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 12, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3804; 2002, N 50, ст. 4926; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094).

В связи с утратой силы ГОСТ Р 6.30-2003, следует руководствоваться принятым взамен ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Если документ подготавливается совместно двумя и более организациями, то наименования организаций следует печатать на чистом листе бумаги. При систематической подготовке совместных документов для них может изготавливаться бланк. Наименования организаций располагают на одном уровне.

4.6. Наименование структурного подразделения — автора документа <26>

<26> Реквизит впервые введен Стандартом.

Наименование структурного подразделения — автора документа (в том числе филиала, отделения, представительства, коллегиального, совещательного или иного органа) используется в бланках писем и бланках конкретных видов документов соответствующих подразделений (органов) в соответствии с локальными нормативными актами и указывается под наименованием организации.

Решение об использовании бланков структурных подразделений (о делегировании структурному подразделению права самостоятельно вести переписку с организациями на собственном бланке или издавать распорядительные документы) принимает руководитель организации или иное уполномоченное им лицо.

4.7. Наименование должности лица — автора документа <27>

<27> Реквизит впервые введен Стандартом.

Наименование должности лица — автора документа используется в бланках писем и распорядительных документов и располагается под наименованием организации.

Наименование должности лица — автора документа указывается в соответствии с наименованием, приведенным в распорядительном документе о назначении на должность.

Наименование должности лица — автора документа размещается также на бланках распорядительных документов (распоряжений, приказов), издаваемых руководителями субъектов Российской Федерации и главами муниципальных образований (бланки распоряжений губернаторов, глав городов, районов и др.).

Реквизит применяют также в бланках писем и распорядительных документов руководителей самостоятельных структурных подразделений организаций, если руководитель структурного подразделения наделен таким правом.

4.8. Справочные данные об организации

Справочные данные об организации указываются в бланках писем и включают сведения, необходимые для осуществления информационного обмена:

почтовый адрес организации (дополнительно может указываться адрес места нахождения юридического лица, если он не совпадает с почтовым адресом);

номер телефона, факса, адрес электронной почты, сетевой адрес.

Для всех организаций, кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, также указывается:

код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП).

Почтовый адрес указывается в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи <28>.

<28> Пункт 22 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г. N 35442) с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 61 «О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 N 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г. N 50545).

Номер телефона (факса) указывается группами цифр через тире. Код города заключается в скобки: (495) 421-11-65.

Перечень данных, включенных в реквизит, не является исчерпывающим. При оформлении этого реквизита также могут указываться дополнительные сведения (о лицензиях, патентах и др.).

4.9. Наименование вида документа

Наименование вида документа указывается на всех документах, за исключением деловых (служебных) писем.

Виды организационно-правовых и распорядительных документов, издаваемых организацией, устанавливаются в законодательных и иных нормативных правовых актах, в уставе организации (положении об организации), иных локальных нормативных актах.

Вид документа располагается под реквизитами автора документа (наименованием организации, наименованием структурного подразделения, наименованием должности) и печатается прописными буквами.

Наименование вида документа допускается писать слитно или вразрядку.

Например:

| Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта России») ПРИКАЗ |

|

| 01.02.2018 | N 12 |

| Москва |

| Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта России») АКТ |

|

| 01.02.2018 | N 08 |

| Москва |

4.10. Дата документа

Дата документа соответствует дате подписания (утверждения) документа (приказ, распоряжение, письмо) или дате события, зафиксированного в документе (протокол).

Дата акта может являться:

— датой события, если акт фиксирует одномоментно совершаемое действие (например, передачу материальных ценностей);

— датой подписания документа, если событие было растянуто во времени (например, проверка), а текст акта был принят на заключительном заседании комиссии. В этом случае период проверки указывается в тексте акта.

Рекомендуется документам, изданным двумя или более организациями, присваивать одну (единую) дату.

В случае проставления даты каждой из сторон, подписавших документ, датой документа является дата последнего подписания.

Дата документа записывается в последовательности: день месяца, месяц, год одним из двух способов:

арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2016;

словесно-цифровым способом, например: 5 июня 2016 г.

Дата подписания или утверждения документа проставляется работниками службы делопроизводства, которые регистрируют документы, при условии, что регистрация документа и, соответственно, датирование осуществляются в день подписания (утверждения) документа или на следующий рабочий день, если документ был подписан в конце рабочего дня.

Место проставления даты на документе зависит от используемого бланка и вида документа. Дата может проставляться на специально отведенном для нее месте.

Например, на бланке письма:

на бланке приказа:

| Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход») ПРИКАЗ |

|

| 16 апреля 2018 г. | N 125 |

| Москва |

В актах, протоколах, справках место даты определяется разметкой заголовочной части документа. При угловом расположении дата проставляется от левого поля.

Например:

| Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход») АКТ |

|

| 02.03.2018 | N 15 |

| Москва |

В докладных, служебных, объяснительных записках возможно проставление даты ниже реквизита «подпись».

4.11. Регистрационный номер документа

Регистрационный номер документа — цифровой или буквенно-цифровой идентификатор документа, состоящий из порядкового номера документа, который, по усмотрению организации, может дополняться цифровыми или буквенными кодами (индексами) в соответствии с используемыми классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, кодом корреспондента, кодом должностного лица и др.)

На документе, составленном совместно двумя и более организациями, проставляются регистрационные номера документа, присвоенные каждой из организаций. Регистрационные номера отделяются друг от друга косой чертой и проставляются в порядке указания авторов в заголовочной части документа.

Регистрационный номер проставляется на документе после его подписания (утверждения).

4.12. Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа включает его исходящий регистрационный номер и соответствующую дату поступившего документа, на который дается ответ.

Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа помещается на бланке ответного письма. Не рекомендуется включать ее в текст документа.

4.13. Место составления (издания) документа

Место составления (издания) документа указывается во всех документах, кроме деловых (служебных) писем, а также докладных, служебных записок и других внутренних информационно-справочных документов.

Место составления (издания) документа не указывается в том случае, если в наименовании организации присутствует указание на место ее нахождения.

Место составления (издания) документа указывается в соответствии с принятым административно-территориальным делением.

Если указание места составления (издания) документа содержит несколько слов, допускается обозначать его шрифтами размеров N 11 или N 10 и размещать в две строки.

Например:

с. Верхненовокутлумбетьево,

Матвеевский р-н, Оренбургская обл.

При указании в качестве места составления (издания) документа городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) слово «город» в сокращенном написании («г.») не указывается <29>.

<29> Статья 65 Конституции Российской Федерации.

Сокращение «г.» не указывается также для городов, в названии которых содержится слово «город»: Белгород, Калининград, Новгород.

4.14. Гриф ограничения доступа к документу

Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу первого листа документа (проекта документа, сопроводительного письма к документу) на границе верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды используемых в организации грифов ограничения доступа должны соответствовать законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и быть закреплены в локальных нормативных актах организации.

Состав сведений ограниченного распространения определен в Указе Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. N 188 <30>. К ним относятся:

<30> Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1127; 2005, N 39, ст. 3925; 2015, N 29, ст. 4473).

— сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

— сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;

— служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами (служебная тайна);

— сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.);

— сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами (коммерческая тайна);

— сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.

Нормативными правовыми актами Российской Федерации определен порядок использования грифа «Коммерческая тайна» <31> и пометки «Для служебного пользования» <32>. Для документов, содержащих другие виды конфиденциальной информации, форма грифа определяется обладателем информации <33>.

<31> Пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3283; 2006, N 6, 636; N 52, ст. 5497; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 29, ст. 4291; 2014, N 11, ст. 1100; 2018, N 17, ст. 2435).

<32> Пункт 1.4 Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1233 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3165; 2012, N 31, ст. 4368; 2016, N 9, ст. 1263; 2016, N 13, ст. 1833).

<33> Обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам (Пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038, N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658, N 23, ст. 2870, N 27, ст. 3479, N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302, N 30, ст. 4223, N 30, ст. 4243, N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84, N 27, ст. 3979, N 29, ст. 4389, N 29, ст. 4390; 2016, N 26, ст. 3877, N 28, ст. 4558, N 52, ст. 7491, N 52, ст. 7491; 2017, N 18, ст. 2664, N 24, ст. 3478, N 25, ст. 3596, N 27, ст. 3953, N 31, ст. 4825, 4827, N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2572; N 27, ст. 3956; N 30, ст. 4546).

В состав грифа ограничения доступа к документу входит ограничительная надпись («Для служебного пользования», «Конфиденциально», «Коммерческая тайна» или др.), которая может дополняться номером экземпляра документа, подписью и другими сведениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Например:

| Для служебного пользования Экз. N 2 |

В документах, содержащих сведения, составляющие коммерческую тайну, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» наряду с грифом указывается полное наименование юридического лица и место его нахождения.

Например:

| Коммерческая тайна Акционерное общество «Интелинвест» Новоясеневский просп., д. 12, Москва, 117574 |

При получении входящего документа с грифом ограничения доступа рекомендуется проставлять на документе гриф ограничения доступа, принятый в организации. Если на лицевой стороне листа недостаточно места, рекомендуется проставлять его на обороте правого верхнего угла документа.

4.15. Адресат

Адресат используется при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних информационно-справочных документов (докладных, служебных записок и др.). Адресатом документа может быть организация, структурное подразделение организации, должностное или физическое лицо.

Реквизит «адресат» проставляется в правой верхней части документа (на бланке с угловым расположением реквизитов) или справа под реквизитами бланка (при продольном расположении реквизитов бланка).

При наличии грифа ограничения доступа к документу «адресат» размещается под ним.

В соответствии с рекомендацией Стандарта строки реквизита печатаются через 1 интервал. Возможно отделение составных частей реквизита дополнительным интервалом.

Строки реквизита «адресат» выравниваются по левому краю или центрируются относительно самой длинной строки.

Например:

| Федеральное архивное агентство | |

| Софийская наб., д. 34, стр. 1, Москва, 115035 |

или

| Федеральное архивное агентство | |

| Софийская наб., д. 34, стр. 1, Москва, 115035 |

При адресовании документа руководителю (заместителю руководителя) организации наименование должности руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование организации, фамилия, инициалы должностного лица, указываются в дательном падеже.

Например:

| Директору ВНИИДАД | |

| Куняеву Н.Н. |

При адресовании письма в организацию указывается ее полное или сокращенное наименование в именительном падеже.

Например:

| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |

или

При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите «адресат» наименование организации указывается в именительном падеже, ниже — наименование структурного подразделения.

Например:

| Следственный комитет Российской Федерации Управление контроля за следственными органами |

При адресовании письма руководителю структурного подразделения наименование организации указывается в именительном падеже, ниже — в дательном падеже — наименование должности руководителя, включающее наименование структурного подразделения, фамилия, инициалы.

Например:

| Министерство финансов Российской Федерации Директору Департамента управления делами и контроля Афанасьеву А.А. |

При адресовании письма специалисту указывается в именительном падеже наименование организации, ниже — наименование структурного подразделения, затем в дательном падеже наименование должности специалиста и — ниже — фамилия, инициалы.

Например:

| Минсельхоз России Административный департамент Главному специалисту Ивановой А.В. |

При рассылке документа группе организаций одного типа или в структурные подразделения одной организации адресат указывается обобщенно.

Например:

| Руководителям лечебных учреждений |

Список рассылки составляется исполнителем.

При рассылке документа не всем организациям или структурным подразделениям под реквизитом «адресат» в скобках указывается: «(по списку)».

В одном документе не должно быть более четырех адресатов.

Слово «Копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не указывается.

В реквизите «адресат» допускается употреблять обозначение «г-ну» (господину) или «г-же» (госпоже).

Например:

| г-ну Козлову В.А. | |

| г-же Серовой Ю.Д. |

В реквизите «адресат» инициалы всегда ставятся после фамилии.

В состав реквизита «адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса указываются в последовательности, установленной Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234 <34>.

<34> Пункт 22 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N 234 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г. N 35442) с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 61 28.03.2018 «О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 N 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 марта 2018 г. N 50545).

Например:

| Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела Профсоюзная ул., д. 82, Москва, 117393 |

Почтовый адрес может не указываться в документах, направляемых в высшие органы власти, вышестоящие организации, подведомственные организации, а также постоянным корреспондентам (за исключением направления писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами).

При адресовании документа физическому лицу указываются: фамилия, инициалы, почтовый адрес.

Например:

| Иванову И.П. ул. Садовая, д. 5, кв. 12, г. Люберцы, Московская обл., 301264 |

Названия административно-территориальных единиц (города, района, поселка, улицы и т.д.) указываются в соответствии с официальными наименованиями, размещенными в соответствующих справочниках.

При отправке письма по электронной почте или по факсимильной связи (без досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При необходимости может быть указан электронный адрес.

Например:

| Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела mail@vniidad.ru |

4.16. Гриф утверждения документа

Гриф утверждения проставляется на документе в случае его утверждения должностным лицом, распорядительным документом (постановлением, решением, приказом, распоряжением) или решением коллегиального органа.

При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения.

Например:

| УТВЕРЖДАЮ Директор ВНИИВК |

|

| Подпись | А.П. Петров |

| 06.11.2018 |

При утверждении документа распорядительным документом гриф утверждения включает слово УТВЕРЖДЕН (УТВЕРЖДЕНА, УТВЕРЖДЕНЫ или УТВЕРЖДЕНО), согласованное с наименованием вида утверждаемого документа.

Например:

| Регламент | УТВЕРЖДЕН | |

| Правила | УТВЕРЖДЕНЫ | |

| Инструкция | УТВЕРЖДЕНА |

Гриф утверждения включает также наименование распорядительного документа в творительном падеже, его дату и номер.

Например:

| Регламент | УТВЕРЖДЕН приказом ВНИИДАД от 06.05.2018 N 125 |

При утверждении документа коллегиальным органом, решения которого фиксируются в протоколе, в грифе утверждения указывается наименование органа, решением которого утвержден документ, дата и номер протокола (в скобках).

Например:

| Положение | УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ПАО «Сбербанк» (протокол от 06.05.2018 N 12) |

Гриф утверждения размещается в правом верхнем углу первого листа документа.

При наличии двух или нескольких грифов утверждения они могут располагаться справа и слева от наименования вида документа, размещаемого по центру.

Строки реквизита выравниваются по левому краю или центрируются относительно самой длинной строки.

Примерный перечень документов, подлежащих утверждению, приведен в приложении N 2.

4.17. Заголовок к тексту

Заголовок к тексту — краткое содержание документа.

Заголовок к тексту формулируется с предлогом «О» («Об») и отвечает на вопрос «о чем?»:

приказ (о чем?) о премировании работников организации;

приказ (о чем?) об утверждении Инструкции по делопроизводству;

письмо (о чем?) о предоставлении информации

Заголовок должен состоять из одной фразы.

Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка от границы левого поля. В указах, постановлениях, решениях, приказах и других документах с продольным расположением реквизитов заголовок к тексту оформляется над текстом посередине рабочего поля документа и центрируется.

Заголовки, состоящие из нескольких строк, печатают через один межстрочный интервал. В конце заголовка точка не ставится.

Заголовки не заключаются в кавычки и не подчеркиваются. Возможно их выделение полужирным шрифтом.

В условиях применения СЭД заголовок к тексту (краткое содержание документа) составляется для всех документов и вносится в поле регистрационно-учетной формы регистрируемого документа.

Заголовок к тексту может не составляться, если текст документа не превышает 4 — 5 строк.

4.18. Текст документа

О составлении текста документа см. раздел 5.

4.19. Отметка о приложении

Отметка о приложении содержит сведения о документе (документах), прилагаемом к основному документу (в сопроводительных письмах, претензиях, актах, справках и других информационно-справочных документах) или о том, что документ является приложением к основному документу (в документах — приложениях к распорядительным документам, положениям, правилам, инструкциям, договорам, планам, отчетам и др. документам).

В сопроводительных письмах и других информационно-справочных документах отметка о приложении оформляется под текстом от границы левого поля следующим образом:

— если приложение названо в тексте:

| Приложение: | на 2 л. в 1 экз. |

— если приложение не названо в тексте, или приложений несколько:

| Приложение: | 1. Положение об Управлении регионального кредитования на 5 л. в 1 экз. 2. Справка о кадровом составе Управления регионального кредитования на 2 л. в 1 экз. |

— если приложения сброшюрованы:

| Приложение: | отчет о НИР в 2 экз. |

— если документ, являющийся приложением, имеет приложение самостоятельной нумерацией страниц:

| Приложение: | письмо Росархива от 05.06.2018 N 02-6/172 и приложения к нему, всего на 5 л. |

— если приложением является обособленный электронный носитель (компакт-диск, usb-флеш-накопитель и др.):

При этом на вкладыше конверта, в который помещается носитель, указываются наименования документов, записанных на носитель, имена файлов, объем документов в листах.

Отметка о приложении, занимающая несколько строк, печатается через один межстрочный интервал.

Если с одним сопроводительным письмом пересылается большое количество приложений, может быть составлена опись приложений с перечислением наименований всех документов-приложений с указанием количества листов и экземпляров каждого из них, а в отметке о приложении дается ссылка на опись приложений:

| Приложение: | опись приложений на 2 л. в 1 экз. |

В распорядительных документах (постановлениях, решениях, приказах, распоряжениях), договорах, положениях, правилах, инструкциях и других документах отметка о приложении оформляется следующим образом:

— в тексте документа в конце пункта, в котором упоминается документ-приложение, в скобках указывается: (приложение 1) или (приложение N 1).

На первом листе документа-приложения в правом верхнем углу указывается:

| Приложение N 2 к приказу ФГБУ НИИ «Восход» от 15.08.2018 N 112 |

Если приложением к распорядительному документу является нормативный правовой акт или иной документ, утверждаемый данным распорядительным документом, на первом листе приложения проставляется отметка о приложении. Приложение является неотъемлемой частью утверждающего его распорядительного документа.

Если затем документ затем издается типографским способом вместе с приказом, он сохраняет отметку о приложении.

Если документ издается отдельно от утвердившего его приказа, проставляется гриф утверждения.

Например:

| РЕГЛАМЕНТ | УТВЕРЖДЕН приказом ФГБУ НИИ «Восход» от 18.05.2018 N 67 |

4.20. Гриф согласования документа

Гриф согласования документов проставляется на документах, согласованных органами власти, организациями, должностными лицами. Гриф согласования в зависимости от вида документа может проставляться:

— на первом листе документа (если документ имеет титульный лист — на титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа утверждения или под наименованием документа ближе к нижнему полю;

— на последнем листе документа под текстом;

— на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа.

Грифом согласования документа оформляется:

— внешнее согласование документа — с органами власти, организациями, должностными лицами сторонних организаций;

— внутреннее согласование с коллегиальными органами организации — автора документа.

Гриф согласования состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, которым согласован документ (включая наименование организации) в именительном падеже, его собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования.

Например:

| СОГЛАСОВАНО Директор ВНИИДАД Подпись Н.Н. Куняев 08.10.2018 |

Если согласование осуществляется совещательным органом, в грифе согласования указываются сведения об органе, согласовавшем документ, дате и номере протокола, в котором зафиксировано решение о согласовании. Если согласование осуществляется документом, указываются: вид документа, организация — автор документа, дата и номер документа.

Наименование согласующего органа или документа указывается в творительном падеже.

Например:

| СОГЛАСОВАНО Решением Центральной экспертно-проверочно комиссии при Росархиве (протокол от ______ N ___) |

| СОГЛАСОВАНО письмом Росархива (от ______ N ___) |

Если в документе два грифа согласования, то они располагаются на одном уровне, при большем количестве их размещают двумя вертикальными рядами. На документе может быть расположено не более четырех грифов согласования. Большее число грифов согласования оформляется на отдельном листе согласования, прилагаемом к документу.

Если грифы согласования оформляются на отдельном листе согласования, на документе в том месте, где должны проставляться грифы согласования, проставляется отметка:

«Лист согласования прилагается».

4.21. Виза

Виза свидетельствует о согласии или несогласии должностного лица (работника) с содержанием проекта документа. Визой оформляется внутреннее согласование документа с работниками организации — автора документа. Виза включает должность лица, визирующего документ, подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату визирования.

Например:

| Руководитель юридического отдела | |

| Подпись | Петрова О.Н. |

| 07.11.2018 |

Виза может быть напечатана или полностью написана визирующим от руки.

Виза оформляется следующим образом:

— если замечаний нет:

| Зав. отделом кадров | |

| Подпись | А.П. Иванова |

| 02.03.2018 |

— при наличии замечаний:

| Замечания прилагаются. Зав. отделом кадров |

|

| Подпись | А.П. Иванова |

| 02.03.2018 |

Если специалист полностью не согласен с проектом, виза оформляется так:

| Не согласна. Зав. отделом кадров |

|

| Подпись | А.П. Иванова |

| 02.03.2018 |

Замечания прилагаются к документу на отдельном листе.

Если замечание имеет небольшой объем, его можно изложить на проекте документа следующим образом:

| Считаю, что в состав ревизионной комиссии следует включить также А.И. Мошкину и П.П. Сердюкова. Зав. отделом кадров |

|

| Подпись | А.П. Иванова |

| 02.03.2018 |

В документах, подлинники которых хранятся в организации, визы проставляют:

— на последнем листе документа под подписью;

— на обороте последнего листа подлинника документа;

— на листе согласования (визирования), прилагаемом к документу.

В исходящих документах (например, в деловых письмах) в зависимости от того, необходимо ли направлять подлинник письма по почте или достаточно направить письмо по факсимильной связи или по электронной почте (в виде электронной копии), визы проставляются:

— на копии письма (визовом экземпляре), если подлинник отправляется адресату по почте;

— на обороте последнего листа подлинника, если письмо отправляется адресату по факсу или электронной почте (в этом случае подлинник остается в организации и помещается в дело).

Лист согласования (визирования) оформляется, если согласующих лиц больше 5 — 6.

Лист согласования (визирования) прикрепляется к документу и вместе с ним подшивается в дело.

Например:

| Лист визирования приказа ВНИИДАД от 25.09.2018 N 125 |

||

| Зам. директора 01.11.2018 |

Подпись | Е.А. Рюмина |

| Зав. отделом кадров 31.10.2018 |

Подпись | Е.И. Хайрулина |

| Зав. юридическим отделом 01.11.2018 |

Подпись | М.Н. Арцруни |

По усмотрению организации может применяться полистное визирование документа и его приложений — с проставлением визы на обороте каждого листа документа.

В организациях, применяющих СЭД, согласование может проводиться в электронной форме. При передаче документов на бумажном носителе, согласованных в СЭД, в структурное подразделение, ответственное за архив, сведения о согласовании распечатываются на листе согласования.

К лицам, визирующим проекты документов, как правило, относятся:

— руководители структурных подразделений, ответственные за подготовку проекта документа;

— руководители структурных подразделений, интересы которых затрагивает проект документа;

— заместитель руководителя организации, курирующего структурное подразделение, ответственное за подготовку проекта документа;

— руководитель юридического подразделения (если этого требует вид документа и его содержание);

— руководитель службы делопроизводства.

Лица, не согласные с предложением, изложенным в документе, не имеют права отказываться от визирования.

4.22. Подпись

Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия).

Например:

| Генеральный директор | Подпись | П.П. Петров |

Если документ оформлен на бланке организации, в наименовании должности наименование организации не указывается.

Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается наименование организации:

| Генеральный директор АО «Интелинвест» |

Подпись | П.П. Петров |

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в подписи не указывается:

При подписании документа несколькими должностными лицами, занимающими разное положение, их подписи располагаются одна под другой в последовательности, соответствующей иерархии занимаемых должностей:

| Генеральный директор | Подпись | П.П. Петров |

| Главный бухгалтер | Подпись | А.Н. Титова |

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне:

| Зам. директора по финансовым вопросам | Зам. директора по административным вопросам | ||

| Подпись | А.П. Петров | Подпись | Е.А. Мармеладов |

В документах, составленных комиссией, в подписи указывается статус лица в составе комиссии:

| Председатель комиссии | Подпись | П.П. Петров |

| Члены комиссии: | Подпись | М.М. Мишина |

| Подпись | А.Е. Полторацкая |

Документ может быть подписан только тем лицом, должность и фамилия которого указана на документе.

Подписание документа другим лицом с проставлением косой черты или надписи «за» недопустимо.

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штампов. Если работник организации приказом назначен исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется следующим образом:

| И.о. генерального директора | Подпись | С.Н. Арбузов |

или

| Исполняющий обязанности генерального директора | Подпись | С.Н. Арбузов |

При оформлении подписи наименование должности начинается от левого поля, а последняя буква фамилии оказывается на границе правого поля.

При наличии нескольких подписей по границе правого поля располагается самая длинная фамилия, а остальные выравниваются по инициалам.

Допускается центрировать наименование должности лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки.

При наименовании должности, занимающем несколько строк, расшифровка подписи печатается на уровне нижней строки.

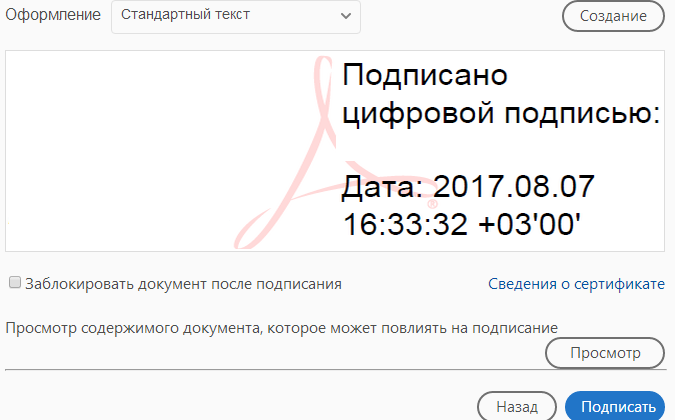

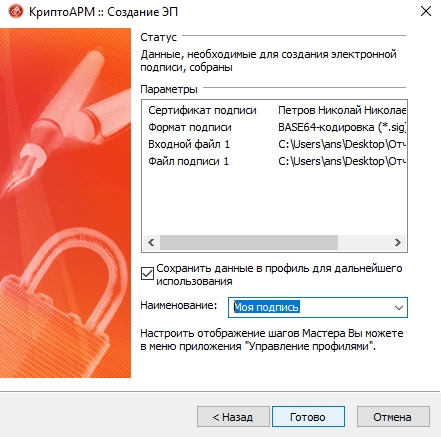

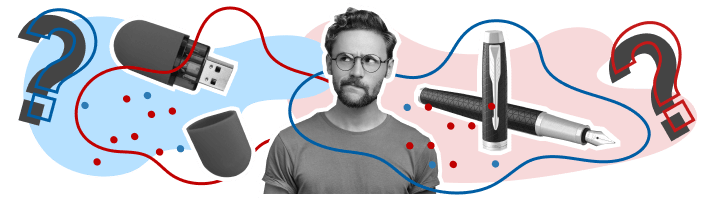

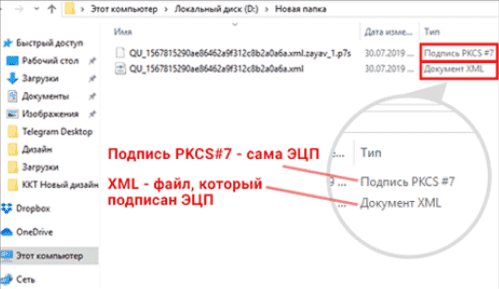

4.23. Отметка об электронной подписи <35>

<35> Реквизит впервые введен Стандартом.

Отметка об электронной подписи используется при визуализации электронного документа, подписанного электронной подписью.

Отметка об электронной подписи включает:

фразу «Документ подписан электронной подписью»;

номер сертификата ключа электронной подписи;

фамилию, имя, отчество владельца сертификата;

срок действия сертификата ключа электронной подписи.

Отметка об электронной подписи может включать изображение эмблемы, товарного знака (знака обслуживания) организации в соответствии с действующим законодательством.

| Директор | Эмблема организации | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | П.П. Петров |

| Сертификат 1a111aaa000000000011 | |||

| Владелец Петров Петр Петрович | |||

| Действителен с 01.01.2017 по 31.12.2018 |

Отметка об электронной подписи, как правило, оформляется для документов, подписанных усиленной электронной подписью.

При внутреннем обмене документами и при обмене с организациями партнерами, если это предусмотрено соглашением между сторонами, организации могут использовать усиленные неквалифицированные и простые электронные подписи.

Отметка об электронной подписи располагается на традиционном месте собственноручной подписи: между наименованием должности подписывающего лица и расшифровкой подписи. Если электронный документ оформляется на бланке должностного лица, указания на наименование должности лица, подписывающего документ, не требуется.

4.24. Печать

Печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати»).

Например:

| Зам. генерального директора | Подпись | А.Р. Горячев |

| Главный бухгалтер | Подпись | А.В. Моргунова |

Примерный перечень документов, на которые ставится печать организации, приведен в приложении N 3.

4.25. Отметка об исполнителе

Отметка об исполнителе оформляется на нижнем поле лицевой стороны последнего листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, — на оборотной стороне внизу слева.

Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество исполнителя, номер его телефона.

Например:

Абрикосов Альберт Петрович

7(495) 924-45-67

Отметка об исполнителе может дополняться наименованием должности, структурного подразделения и электронным адресом исполнителя.

Например:

Абрикосов Альберт Петрович, Контрольное управление,

ведущий специалист, +7(495) 924-45-67, Abrikosov@gov.ru

Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и печататься шрифтом меньшего размера.

4.26. Отметка о заверении копии

Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «подпись» (отметка об электронной подписи) и включает: слово «Верно»; наименование должности лица, заверившего, его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа).

Например —

| Верно | ||

| Инспектор службы кадров | Подпись | М.М. Машкина |

| 07.09.2018 |

Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии заверяется печатью организации (при ее наличии), а также (при необходимости) дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия («Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N… за… год»).

Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.

Копии электронных документов, созданные на бумажном носителе, заверяются в установленном порядке.

Электронные копии документов на бумажном носителе заверяются электронной подписью, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.27. Отметка о поступлении документа

Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта поступления документа в организацию и включает дату поступления и входящий регистрационный номер документа. При необходимости отметка о поступлении может дополняться указанием времени поступления и способа доставки документа.

Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа.

При отсутствии места для проставления отметки о поступлении на лицевой стороне поступившего документа отметка ставится на оборотной стороне листа.

4.28. Резолюция

Резолюция содержит указания по исполнению документа. Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке резолюции или вносится непосредственно в систему электронного документооборота.

Резолюция включает: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), поручение по документу, срок исполнения, подпись лица, вынесшего резолюцию, дату резолюции.

Например:

| Иванову А.А. Прошу подготовить предложения к 10.11.2018. Подпись 07.10.2018 |

Срок исполнения поручения не указывается, если он назван в тексте поступившего документа и руководитель не считает необходимым изменить его.

При указании нескольких исполнителей фамилия ответственного исполнителя указывается первой, или подчеркивается.

Например:

| Иванову А.А. —————— Петрову В.Н., Сидорову Г.Р. Прошу представить предложения 10.11.2018. Подпись 07.10.2018 |

Если указания по исполнению содержатся в тексте документа, то резолюция содержит указание на исполнителя, подпись лица, вынесшего резолюцию и дату резолюции.

Для резолюции может быть предусмотрен специальный бланк формата A5 или A6.

В резолюцию, оформленную на отдельном бланке, также могут включаться сведения о должности ее автора.

Резолюция прикрепляется к документу и вместе с ним подшивается в дело.

Оформление резолюции в СЭД должно соответствовать указанным требованиям.

Резолюция, оформленная в СЭД для документа на бумажном носителе, со сроком хранения временным (более 10 лет) или постоянным, при направлении документа в дело распечатывается и помещается в дело вместе с документом.

4.29. Отметка о контроле

Отметка о контроле свидетельствует о постановке документа на контроль, проставляется штампом «Контроль» на верхнем поле документа.

При постановке на контроль документа в СЭД в регистрационно-учетную форму заносятся сведения об этом.

Настройка СЭД производится таким образом, чтобы сотрудник, осуществляющий контроль, и исполнитель могли получать автоматические уведомления о приближении контрольных сроков.

4.30. Отметка о направлении документа в дело

Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения документа после завершения работы с ним. Отметка также свидетельствует об исполнении документа и снятии его с контроля.

Отметка включает: слова «В дело», индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на хранение, с указанием года, должность лица, оформившего отметку, подпись, дату.

Например:

| В дело N 01-18 за 2016 г. Зав. отделом корпоративных проектов Подпись 10.12.2018 |

Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими сведениями о характере исполнения документа, например: «Направлен ответ (дата), (N)», «Проведена консультация по телефону (дата)», «Учтено при разработке проекта» и др. Сведения указываются в начале отметки.

Например:

| Ответ направлен 04.05.2018 N 05-06/12 В дело N 05-06 за 2018 г. Зав. отделом корпоративных проектов Подпись 10.06.2018 |

При использовании СЭД отметку допускается не ставить, при этом следует учитывать необходимость формирования в СЭД сведений о результате и времени исполнения документа, о том к какому делу относится документ, где хранится дело, кто ответственен за завершение его исполнения и помещение в дело.

5. ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ

Текст документа составляется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик Российской Федерации наряду с государственным языком Российской Федерации могут употребляться государственные языки республик. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Российской Федерации используются государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик и иные языки народов Российской Федерации <36>.

<36> Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 1991 г. N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 12, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3804; 2002, N 50, ст. 4926; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094).

5.1. Русский язык в обязательном порядке используется:

— в переписке между государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями субъектов Российской Федерации с адресатами в Российской Федерации;

— в переписке с предприятиями, организациями, не находящимися в ведении данного субъекта Российской Федерации или расположенными на территории других субъектов Российской Федерации;

— при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, записей актов гражданского состояния, трудовых книжек, а также документов об образовании и др.

Русский язык и язык республики в составе Российской Федерации одновременно применяются:

— в делопроизводстве судебных и правоохранительных органов;

— в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории Российской Федерации;

— в сфере обслуживания и коммерческой деятельности <37>.

<37> Там же, статья 22.

5.2. В тексте документа, подготовленном на основании законодательных или иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных документов, указывается наименование вида документа и заголовок к тексту, а также их реквизиты:

— наименование организации — автора документа, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту;

— наименование организации или должностного лица, утвердившего документ, дата утверждения документа.

Например:

Во исполнение приказа Росархива от 23 декабря 2009 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»….

или

На основании Положения о службе делопроизводства, утвержденного Приказом ВНИИДАД от 25 сентября 2018 г. N 146…

При ссылке на законодательные и иные нормативные правовые акты указывается официальный источник их опубликования (Собрание законодательства Российской Федерации, Бюллетень ведомственных нормативных актов, информационный портал http://www.pravo.gov.ru, издания субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).

Например:

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079, N 20, ст. 4034; 2010, N 19, ст. 2291, N 31, ст. 4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596);

5.3. Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Выделение более четырех уровней рубрикации текста не рекомендуется.

Разделы и подразделы могут иметь заголовки. Заголовки разделов пишутся с прописной буквы. Допускается написание заголовков разделов прописными буквами. Подзаголовки пишутся с прописной буквы строчными. Заголовки разделов допускается выделять полужирным шрифтом.

В текстах документов употребляются только общепринятые термины, а также аббревиатуры и графические сокращения.

При употреблении термина или аббревиатуры, которые могут быть непонятны читателю, они расшифровываются при первом употреблении. Если таких лексических единиц в тексте мало (до 4-х), расшифровки можно давать в подстраничных сносках. Если их больше, рекомендуется составить раздел «Термины и определения» и «Перечень сокращений».

При употреблении в тексте фамилий и инициалов инициалы указываются после фамилии.

5.4. Текст документа может излагаться в виде таблицы, анкеты или грамматически связного текста.

Анкета — текст документа, характеризующего один объект по набору признаков и построенный в виде вопросов и ответов <38>.

<38> Управление документами. Термины и определения. Словарь. — М., 2013, с. 13.

Таблица — текст документа, имеющий упрощенную логико-синтаксическую структуру и пространственную организацию и позволяющий сопоставить предметы, явления, процессы по определенному набору признаков <39>.

<39> Там же, с. 82.

Грамматически связный текст <40> — текст документа, сохраняющий логико-синтаксическую структуру и пространственную организацию естественного языка.

<40> Там же, с. 25.

В тексте анкеты может содержаться как словесная, так и цифровая информация. При построении анкеты вопросы выражаются существительными в именительном падеже, например: «фамилия», «имя», «отчество»; или словосочетаниями, опорным словом в которых является существительное, например: «структурное подразделение», «последнее место работы», «результат выполнения плана», «причина отсутствия».

Вопросы анкеты и ответы на них грамматически согласовываются.

Табличные тексты применяются в таких документах, как структура и штатная численность, штатное расписание, план работы, техническое задание, некоторые виды отчетов, перечни и др.

Например:

| ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СО СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ | |||

| N статьи | Вид документа | Срок хранения | Примечания |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблицы имеют два уровня членения текста: вертикальный — графы и горизонтальный — строки. Обобщенные наименования признаков в таблице составляют заголовки и подзаголовки граф, а наименования объектов — заголовки и подзаголовки строк таблицы, расположенные в крайней левой графе.

Например:

| СПРАВКА О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В 2017 Г. | |||||

| Задолженность | Недоимка руб. | Задолженность по налоговым платежам руб. | Пени руб. | Штрафы руб. | Общая сумма задолженности руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Городской бюджет | |||||

| Федеральный бюджет |

Заголовки граф и строк пишутся с прописной буквы. Подзаголовки — со строчной. Подзаголовки граф и строк грамматически согласуются с заголовками.

5.5. Построение грамматически связного текста зависит от вида документа.

Текст распорядительных документов излагается от 1 лица ед. числа: «приказываю» или (в решениях коллегиальных органов): от 3 лица единственного числа: «коллегия постановляет», «ученый совет решил». Текст распоряжения распорядительной формулы не имеет.

В совместных документах текст излагается от первого лица множественного числа («приказываем», «решили»).

Текст распорядительного документа состоит из двух частей: констатирующей и распорядительной.

В констатирующей части дается обоснование распорядительных действий. В качестве обоснования действий может выступать:

нормативный правовой акт вышестоящего органа или распорядительный документ, ранее изданный организацией;

формулировка целей и задач, стоящих перед организацией, описание фактов или событий, послуживших причиной издания приказа.

Например:

В целях совершенствования документационного обеспечения управления организации

ПРИКАЗЫВАЮ

В соответствии с приказом ВНИИДАД от 25 сентября 2018 г. N 125 «О повышении исполнительской дисциплины»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Констатирующей части может не быть, если предписываемые действия не нуждаются в обосновании.

Распорядительная словесная формула: «приказываю» печатается прописными буквами (ПРИКАЗЫВАЮ) без разрядки с новой строки от абзаца или строчными буквами вразрядку (приказываю) в продолжение преамбулы, с выделением полужирным шрифтом или без выделения, с проставлением двоеточия.

Слово «постановляет» пишется в продолжение преамбулы вразрядку.

Текст распоряжения распорядительной словесной формулы не имеет.

Распорядительная часть состоит из пунктов, в которых излагаются управленческие решения.

Если решение является организационным («утвердить», «создать»), в пункте распорядительной части приказа формулируется само решение без указания исполнителей и сроков исполнения. Организационные решения вступают в силу с даты подписания и регистрации приказа.

Если пункт формулирует поручение, в нем указывается:

— поручение;

— исполнитель (исполнители);

— срок исполнения поручения.

Если проект распорядительного документа отменяет полностью или частично ранее изданные документы, то в предпоследнем пункте проекта распорядительного документа необходимо их указать.

Например:

3. Признать утратившим силу распоряжение от 25 сентября 2014 г. «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка».

В последнем пункте распорядительного документа указывается наименование должности лица, ответственного за его исполнение, с указанием фамилии и инициалов.

Например:

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора Иванова А.А.

Пример оформления распорядительных документов дан в приложениях N 4 и N 5.

5.6. К организационным документам относятся локальные нормативные акты организации, устанавливающие права, обязанности, порядок функционирования структурных подразделений или последовательность осуществления каких-либо действий (операций).

В локальных нормативных актах, устанавливающих права и обязанности организаций, их структурных подразделений (положение, инструкция, регламент) текст формулируется от третьего лица единственного или множественного числа («отдел осуществляет функции…», «в состав управления входят…»).

Текст организационных документов всегда делится на пункты (подпункты) в соответствии с объектом регламентации.

В положении о структурном подразделении:

— общие положения;

— структура (если подразделение имеет структуру);

— задачи;

— функции;

— права;

— ответственность;

— взаимоотношения.

В должностной инструкции:

— общие положения;

— функции;

— должностные обязанности;

— права;

— ответственность;

— взаимоотношения.

Разделы всегда имеют заголовки, напечатанные с прописной буквы.

В тексте документов, регламентирующих какой-либо процесс, должны четко прослеживаться причинно-следственные связи между нормами, правилами, требованиями.

В тексте таких документов преобладают определенные типы модальных значений, передаваемые определенными выражениями:

— дозволение («разрешается», «может», «имеет право», «вправе», «рекомендуется» и др.);

— обязывание («должны», «обязаны», «необходимо», «следует»);

— запрет («запрещается», «не разрешается», «не допускается», «не следует»).

Образец оформления Положения о структурном подразделении представлен в приложении N 6.

5.7. Протоколы оформляются на специальном бланке протокола или на стандартном листе бумаги.

В практике управления организациями приняты полные и краткие протоколы.

Полный протокол содержит повестку дня, указание присутствующих, запись всех выступлений на заседании, вопросы, выступления лиц, принявших участие в обсуждении, и принятые решения.

Краткий протокол включает тему выступления, фамилии выступивших (может быть краткая запись выступления), принятые решения.

Решение о форме протокола принимает руководитель (возможно предварительное обсуждение этого вопроса с партнерами).

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.

Во вводной части указываются: фамилии председателя (председательствующего) и секретаря заседания; должности и фамилии участников и приглашенных лиц; повестка дня.

Если участников заседания более 15 человек, в протоколе указывается общее число участников, а список присутствующих с указанием должностей и фамилий является приложением к протоколу. В этом случае включается следующая формулировка:

Присутствовали: члены комиссии и приглашенные в количестве 30 чел. (список прилагается).

Лица, которых пригласили на заседание в качестве экспертов или заинтересованных лиц, перечисляются после слова «Приглашенные:» с указанием их должностей и места работы, если они являются представителями других организаций.

В повестке дня заседания указываются вопрос или вопросы, обсуждаемые на заседании. Должность и фамилия докладчика могут не указываться.

Если вопросов несколько, они нумеруются арабскими цифрами и располагаются в порядке обсуждения.

Вопросы повестки дня строятся по формуле «о чем?».

Словосочетание «повестка дня» рекомендуется писать прописными буквами и располагать по центру. Вопросы повестки дня (если их несколько) следует помечать арабскими цифрами.

Например:

| ПОВЕСТКА ДНЯ: |

| 1. О формировании плана работы на 2018 г. Докладчик — зам. директора Иванова А.А. |

| 2. О подготовке сборника трудов института. Докладчик — зам. директора Петухов И.П. |

Текст основной части протокола состоит из отдельных разделов по числу вопросов повестки дня, каждый из которых строится по схеме:

1. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ: (если оформляется полный протокол)

РЕШИЛИ: (или ПОСТАНОВИЛИ:)