Проводим горизонтальный и вертикальный анализ баланса

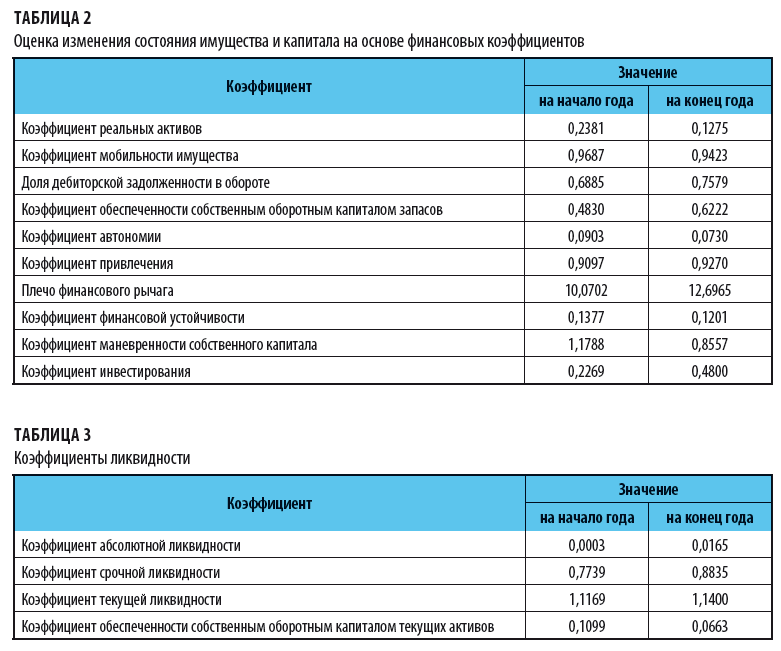

Оцениваем изменения состояния имущества и капитала на основе финансовых коэффициентов

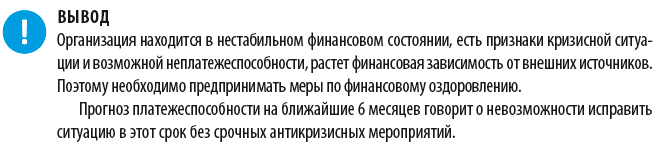

Составляем краткосрочный прогноз состояния платежеспособности

Предлагаем мероприятия по улучшению финансового состояния

Чтобы своевременно принимать управленческие решения, нужна полная достоверная прозрачная информация. Экспресс-оценку финансового состояния компании специалисты проводят на основе баланса.

Собираем информацию для экспресс-анализа

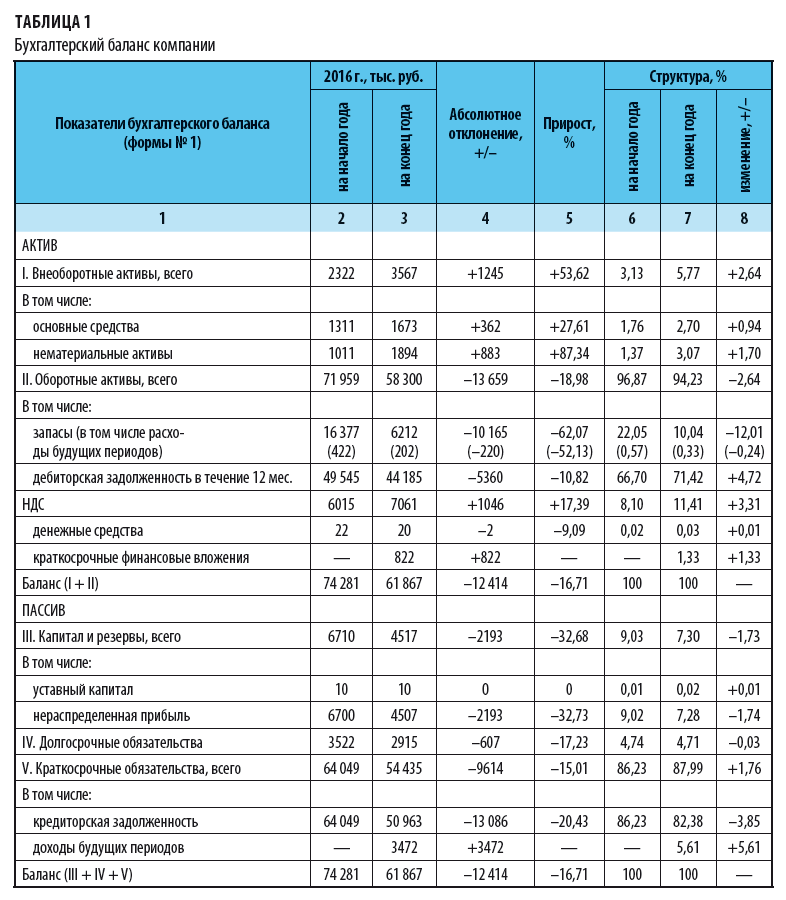

Как проанализировать финансовое состояние предприятия и выработать меры, чтобы улучшить его, рассмотрим на примере региональной компании, которая производит кондитерские изделия. Баланс компании представлен в табл. 1, результаты расчетов финансовых коэффициентов и коэффициентов ликвидности — в табл. 2, 3.

Рассчитаем коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности:

- к концу года коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом меньше нормального значения (≥ 0,1);

- коэффициент текущей ликвидности меньше нормального значения (2,0), но есть тенденция роста показателя.

Оценим возможность восстановления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев:

коэффициент восстановления платежеспособности = (1,14 + 6 / 12 × (1,14 – 1,1169)) / 2 = 0,58 (< 1,0).

Таким образом, руководству предприятия следует сформировать рациональные управленческие решения, чтобы восстановить платежеспособность предприятия в ближайшие 6 месяцев.

Анализируем результаты

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

1. Валюта баланса уменьшилась к концу года на 12 414 тыс. руб. (–16,71 %). Это говорит о том, что сократились активы и капитал организации, т. е. ее основная деятельность. Причины снижения:

- сокращение собственного капитала (и прежде всего — убытки; см. строку баланса «Капитал и резервы»);

- финансирование капитальных вложений за счет краткосрочных обязательств. Рост внеоборотных активов в балансе по разделу «Внеоборотные активы» превышает совокупный рост собственного капитала и долгосрочных обязательств по разделу «Капитал и резервы» и «Долгосрочные обязательства».

2. Величина внеоборотных активов увеличилась за счет основных средств (+362 тыс. руб., или +27,61 %) и нематериальных активов. По результатам вертикального анализа видно, что отношение внеоборотных активов к итогу баланса на конец года (5,77 %) выросло по сравнению с началом года (3,13 %) на 2,64 %. Это положительный результат, свидетельствующий о росте производственного потенциала организации.

3. Величина оборотных активов уменьшилась по всем позициям (кроме НДС и краткосрочных финансовых вложений) и на 13 659 тыс. руб. (–18,98 %).

На 62,07 % сократились запасы, что свидетельствует о падении объемов производства, сокращении запасов сырья и готовой продукции.

4. Дебиторская задолженность уменьшилась на 10,82 % (5360 тыс. руб.), однако удельный вес этой статьи баланса за отчетный период вырос на 4,72 %.

К сведению

Разница в результатах расчетов дебиторской задолженности при проведении горизонтального и вертикального анализа возникла из-за того, что дебиторская задолженность уменьшилась не столь значительно, как итог баланса. Поэтому рост доли дебиторской задолженности в структуре имущества — негативный факт, который свидетельствует о снижении мобильности имущества и уменьшении эффективности оборота.

5. По результатам горизонтального анализа уменьшилась и кредиторская задолженность — на 20,43 % (13086 тыс. руб.). Это говорит о сокращении срочных долгов. Вертикальный анализ показал снижение доли кредиторской задолженности на 3,85 %.

С одной стороны это способствует росту ликвидности организации, но с другой — уменьшение суммы кредиторской задолженности в два раза больше уменьшения суммы дебиторской, а это ведет к сокращению собственного оборотного капитала и снижению финансовой устойчивости организации.

6. Величина собственного капитала уменьшилась на 2193 тыс. руб. (–32,68 %) за счет сокращения объема нераспределенной прибыли, т. е. финансовые результаты деятельности организации ухудшились, снизился запас финансовой устойчивости.

7. Сокращение долгосрочных обязательств говорит о погашении задолженности перед банками. Но отсутствие в структуре капитала краткосрочных кредитов и займов при одновременном сокращении кредиторской задолженности может свидетельствовать о низкой кредитоспособности организации.

8. Динамика финансовых коэффициентов говорит о снижении мобильности оборота и имущества в целом; снижении производственных возможностей в результате сокращения производственных запасов. Положительный момент — рост обеспеченности запасов собственными средствами.

9. Коэффициенты финансовой независимости (автономии, привлечения, «плечо») показывают долю собственного (заемного) капитала в общих источниках средств.

К сведению

Структура капитала зависит от сферы деятельности организации. Для промышленных предприятий рекомендуемая доля собственного капитала в общей сумме источников средств — не менее 50 %. Рост удельного веса собственного капитала расценивается положительно, так как это снижает уровень финансового риска и укрепляет финансовую устойчивость организации.

В рассматриваемой организации значение коэффициента автономии низкое и продолжает снижаться: на начало года собственный капитал составлял всего 9 % в общей сумме капитала, на конец года — 7,3 %.

10. Значение коэффициента маневренности собственного капитала на начало года — 1,1788 (> 1) — говорит о том, что оборот обеспечивается долгосрочными заемными средствами, что увеличивает риск неплатежеспособности.

11. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормальное значение — 0,2–0,5.

Фактическое значение коэффициента (0,02) не укладывается в указанный диапазон. Это значит, что если остаток денежных средств будет поддерживаться на уровне отчетной даты (за счет равномерного поступления платежей от партнеров), имеющаяся краткосрочная задолженность не сможет быть погашена за 2–5 дней.

12. Коэффициент срочной ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности организации при условии своевременных расчетов с дебиторами. Значение этого коэффициента должно быть » 0,8.

В нашей задаче коэффициент срочной ликвидности = 0,83. Можно сделать вывод, что организация способна погасить свои долговые обязательства (несрочные) при условии своевременного погашения дебиторской 13. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) показывает, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Он характеризует платежные возможности организации при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и в случае продажи при необходимости материальных оборотных средств.

Уровень коэффициента покрытия зависит от отрасли производства, длительности производственного цикла, структуры запасов и затрат. Норма — 2,0 < Ктл< 3,0, т. е. на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится от двух до трех рублей ликвидных средств.

Невыполнение этого норматива (в рассматриваемом балансе Ктл = 1,14) говорит о финансовой нестабильности, различной степени ликвидности активов и невозможности быстро их реализовать в случае одновременного обращения нескольких кредиторов.

Почему ухудшилось финансовое состояние предприятия и можно ли исправить ситуацию?

Ситуация в организации ухудшилась, скорее всего, вследствие неэффективных управленческих решений. Эта проблема обусловлена:

- отсутствием стратегии в деятельности предприятия и ориентацией на краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным;

- низкой квалификацией и неопытностью менеджеров;

- низким уровнем ответственности руководителей предприятия перед собственниками за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Чтобы исправить ситуацию, рекомендуем прибегнуть к антикризисному управлению:

- повысить прозрачность управления деятельностью предприятия;

- оптимизировать деятельность предприятия в соответствии с достигаемыми результатами и получаемыми выгодами от тех или иных реализованных проектов;

- четко ставить задачи персоналу и оценивать результаты их работы в соответствии с целями и результатами проектов;

- повысить степень контроля затрат на предприятии (особый характер бюджетирования, планирования, контроля и учета);

- накапливать опыт и создать собственную базу знаний на предприятии;

- увязать результаты антикризисного управления с мотивацией вовлеченных в данный процесс руководителей и специалистов.

Антикризисное управление также позволит создать благоприятные условия для функционирования компании, будет способствовать ее выходу из нестабильного финансово-экономического состояния. При этом необходимо контролировать целесообразность применяемых мероприятий и оценивать их эффективность.

Механизм повышения антикризисной устойчивости предприятия:

Основная роль в системе антикризисного управления компанией отводится внутренним механизмам финансовой стабилизации.

Что касается нашего примера, компании для преодоления кризисных явлений нужно попытаться найти внутренние резервы по увеличению прибыльности и экономической эффективности деятельности, а именно:

- пересмотреть политику ценообразования;

- нарастить объемы производства продукции;

- повысить качество продукции;

- реализовывать продукцию в более оптимальные сроки;

- ускорить оборачиваемость капитала и текущих активов;

- повысить рентабельность и обеспечить безубыточность работы предприятия;

- реализовывать продукцию на более выгодных рынках сбыта.

Чтобы снизить дебиторскую задолженность, можно взять кредит. Но согласно результатам анализа предприятие на 82,38 % зависимо от кредиторов. Поэтому важно:

- тщательно следить за структурой и динамикой кредиторской задолженности;

- вести непрерывный мониторинг кредиторской задолженности;

- своевременно выявлять и устранять негативные тенденции;

- постоянно контролировать состояние расчетов с покупателями и поставщиками по просроченной задолженности.

Статья опубликована в журнале «Справочник экономиста» № 11, 2017.

Сдавайте годовую отчетность без штрафов

Пройдите новый курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация». После курса сможете:

✔︎ Формировать годовую отчетность по новым правилам,

✔︎ Знать все изменения в налогах и бухучете.

✔︎ Использовать все новые шесть ФСБУ.

✔︎ Избежать типичных ошибок.

Торопитесь — скоро стартует первый поток!

Записаться

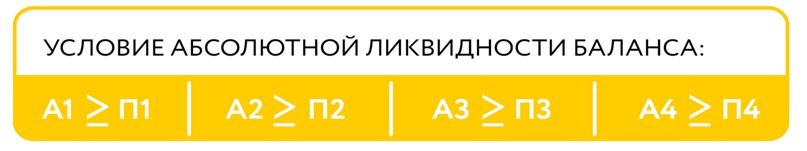

Ликвидность баланса — это степень покрытия обязательств предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. Основной признак ликвидности — формальное превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности.

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое значение в условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации предприятия вследствие его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у предприятия средств для покрытия его задолженности. Такая же проблема возникает, когда необходимо определить, достаточно ли у предприятия средств для расчетов с кредиторами, т.е. способность ликвидировать (погасить) задолженность имеющимися средствами.

В данном случае, говоря о ликвидности, имеется в виду наличие у предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств.

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по степени ликвидности — от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. Типичная группировка представлена в нижеприведенной таблице:

Таблица. Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа ликвидности

| Активы | Пассивы | ||||||

| Название группы | Обозначение | Состав | Название группы | Обозначение | Состав | ||

| Баланс до 2011г. | Баланс с 2011г. | Баланс до 2011г. | Баланс с 2011г. | ||||

| Наиболее ликвидные активы | А1 | стр. 260 250 | стр. 1250 1240 | Наиболее срочные обязательства | П1 | стр. 620 630 | стр. 1520 |

| Быстро реализуемые активы | А2 | стр. 240 270 | стр. 1230 | Краткосрочные пассивы | П2 | стр. 610 650 660 | стр. 1510 1540 1550 |

| Медленно реализуемые активы | А3 | стр. 210 220 — 216 | стр. 1210 1220 1260 — 12605 | Долгосрочные пассивы | П3 | стр. 590 | стр. 1400 |

| Трудно реализуемые активы | А4 | стр. 190 230 | стр. 1100 | Постоянные пассивы | П4 | стр. 490 640 — 216 | стр. 1300 1530 — 12605 |

| Итого активы | ВА | Итого пассивы | ВР |

А.Д. Шеремет указывает на необходимость вычесть расходы, не перекрытые средствами фондов и целевого финансирования, и суммы расчетов с работниками по полученным ими ссудам. Расходы, не перекрытые средствами фондов и целевого финансирования, а также превышение величины расчетов с работниками по полученным ими ссудам над величиной ссуд банка, обусловленная выдачей ссуд работникам за счет средств специальных фондов организации, сокращается при вычитании иммобилизации из величины источников собственных средств. В случае обнаружения в ходе внутреннего анализа иммобилизации по статьям прочих дебиторов и прочих активов на ее величину также уменьшается итог быстрореализуемых активов. (А.Д. Шеремет. Комплексный анализ хозяйственной деятельности).

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива.

1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов.

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции в кредит.

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса.

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению условия: A4

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных средств.

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами пассивов выносится суждение о ликвидности баланса предприятия.

«Клерк.Премиум» – лучшая инвестиция в будущее!

Подписывайтесь прямо сейчас и вам будут доступны:

• онлайн-курсы с сертификатами;

• вебинары;

• безлимитные консультации;

• инструкции с чек-листами;

Скорее получите подписку здесь по максимально выгодной цене!

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:

- текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности ( ) или неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени: А1 А2=>П1 П2; А4

- перспективная ликвидность — это прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей: А3>=П3; А4

- недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4

- баланс не ликвиден:А4=>П4

Однако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов.

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле:

К = (А1 А2 А3) / (П1 П2)

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых значение этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей ликвидности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия.

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле:

К = (А1 А2) / (П1 П2)

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле:

К = А1 / (П1 П2)

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2.

4. Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле:

К = (А1 0,5*А2 0,3*А3) / (П1 0,5*П2 0,3*П3)

Оценивает изменения финансовой ситуации в компании сточки зрения ликвидности. Данный показатель применяется при выборе надежного партнера из множества потенциальных партнеров на основе финансовой отчетности. Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, насколько достаточно собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Он определяется:

K = (П4 — А4) / (А1 А2 А3)

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 0,1.

6. Коэффициент маневренности функционального капитала показывает, какая часть функционирующего капитала заключена в запасах. Если этот показатель уменьшается, то это является положительным фактом. Он определяется из соотношения:

K = А3 / [(А1 А2 А3) — (П1 П2)]

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного периода. Если фактическое значение коэффициента не соответствует нормальному ограничению, то оценить его можно по динамике (увеличение или снижение значения).

Следует отметить, что в большинстве случаев достижение высокой ликвидности противоречит обеспечению более высокой прибыльности. Наиболее рациональная политика состоит в обеспечении оптимального сочетания ликвидности и прибыльности предприятия.

Наряду с приведенными показателями для оценки состояния ликвидности можно использовать показатели, основанные на денежных потоках:

- чистый денежный поток (NCF — Net Cash Flow);

- денежный поток от операционной деятельности (CFO — Cash Flow from Operations);

- денежный поток от операционной деятельности, скорректированный на изменения оборотного капитала (OCF — Operating Cash Flow);

- денежный поток от операционной деятельности, скорректированный на изменения оборотного капитала и удовлетворения потребности в инвестициях (OCFI — Operating Cash Flow after Investments);

- свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow).

При этом независимо от стадии жизненного цикла, на котором находится предприятие, менеджмент вынужден решать задачу определения оптимального уровня ликвидности, поскольку, с одной стороны, недостаточная ликвидность активов может привести как к неплатежеспособности, так и к возможному банкротству, а с другой стороны, избыток ликвидности может привести к снижению рентабельности. В силу этого современная практика требует появления все более совершенных процедур проведения анализа и диагностики состояния ликвидности.

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Статья размещена в газете «Первая полоса» № 1 (139), февраль 2022.

Главной целью коммерческой организации является получение максимальной прибыли. Экономический кризис считается нормальным явлением рыночной экономики, он, как правило, означает невозможность достижения главной цели, при этом негативно влияет на финансовое состояние организации. В период кризиса главной задачей организации является приспособление к изменившейся экономической среде, принятие экономических и организационных мер по профилактике кризиса. Поэтому оценка финансового состояния организации, проводимая по результатам финансового анализа за соответствующий отчетный период, позволяет определить необходимые мероприятия по повышению финансовой устойчивости организации и по профилактике кризисных явлений.

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Понятие финансового состояния

В научной и учебной литературе понятие финансового состояния организации трактуется по-разному. Во многих определениях оно связано с совокупностью показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, соотношение структур его активов и пассивов, способность финансировать свою деятельность по состоянию на определенную дату. Известны и другие определения сущности финансового состояния, но в данной статье рассматриваются практические вопросы и методы оценки финансового состояния коммерческих организаций.

Целью любой организации служит достижение такого финансового состояния, когда происходит эффективное использование ресурсов, а организация способна в сроки и полностью исполнить свои обязательства.

Качество финансового состояния, причины его ухудшения или улучшения определяются по результатам финансового анализа, который включает следующие блоки:

- структурный анализ активов и пассивов, так как важно рассмотреть финансовое равновесие между отдельными разделами и подразделами актива и пассива баланса по функциональному признаку и оценить степень финансовой устойчивости организации;

- анализ финансовой устойчивости, характеризующейся удовлетворительной и неудовлетворительной структурой баланса и отражающей финансовые результаты хозяйственной деятельности;

- анализ ликвидности активов и баланса, под которой понимается степень покрытия обязательств организации его активами, срок превращения (ликвидность активов) которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств;

- анализ платежеспособности, т. е. способности экономического субъекта своевременно удовлетворять платежные требования поставщиков, возвращать кредиты и займы (кредитоспособность) и другие платежи.

Основные финансовые состояния

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Пределом неудовлетворительного финансового состояния организации является состояние банкротства, т. е. неспособность организации полностью отвечать по своим обязательствам. Кроме того, есть мнение, что для оценки финансового состояния можно применять пятибалльную систему, то есть оценивать состояние на отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно (методика оценки утверждена Госкомстатом 28.11.2002).

Оценка финансового состояния

Бухгалтерский баланс является основным информационным источником для оценки финансового состояния, применяются также отчет о финансовых результатах, пояснения к формам отчетности. На основании данных бухгалтерского баланса специалисты организации проводят его горизонтальный и вертикальный анализ, составляют сравнительный аналитический баланс, оценивают имущественное положение, абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.

На практике используются такие распространенные методы анализа финансовой отчетности:

1) горизонтальный — сравниваются позиции бухгалтерского баланса на начало и конец одного или нескольких отчетных периодов, далее целесообразно установить соответствие динамики баланса с динамикой объема производства и реализации продукции, а также прибыли организации;

2) вертикальный (структурный) — определяется структура итоговых финансовых показателей с определением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом, по итогам этого анализа выявляются основные тенденции и изменения в деятельности организации;

3) метод финансовых коэффициентов — производится расчет отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, определяется взаимосвязь показателей, по коэффициентам оценивается: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость.

Показатели оценки финансового состояния

Основными показателями оценки финансового состояния организации считаются финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность.

Финансовая устойчивость является гарантом существования и стабильного функционирования организации, поэтому важно управлять ею, она определяется структурой баланса и финансовыми результатами деятельности. Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец квартала, года) дает возможность оценить качество управления собственными и заемными средствами в течение периода. Важно учитывать, что чем больше у организации собственных средств, тем выше у нее финансовая устойчивость. Оценка имущественного потенциала организации является важной частью анализа финансового состояния, так как от рациональности формирования имущества, правильности выбора источников формирования и эффективности управления им зависят не только финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта, но и его финансовая устойчивость.

Для оценки финансовой устойчивости применяется ряд коэффициентов, которые показаны в таблице 1.

Коэффициент автономии характеризует независимость финансового состояния хозяйствующего субъекта от заемных источников средств. Он показывает долю собственных средств в общей сумме средств.

Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение собственных и заемных средств. Превышение собственных средств над заемными означает, что хозяйствующий субъект обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и относительно независим от внешних финансовых источников.

Маневренность собственного капитала определяется как соотношение функционирующего и собственного капитала и характеризует долю собственных оборотных средств (за минусом просроченной дебиторской задолженности) в собственных средствах.

Коэффициент финансовой зависимости свидетельствует об увеличении или уменьшении финансовой зависимости и риска финансовых затруднений, характеризует, сколько хозяйственных средств приходится на 1 руб. собственных средств, и определяется как отношение хозяйственных средств (капитала) к собственному капиталу. Это обратный коэффициенту автономии показатель. Если его уровень равен единице, то это означает, что владельцы полностью финансируют свое предприятие собственным капиталом.

Коэффициент концентрации привлеченного капитала характеризует долю привлеченного капитала во всей сумме хозяйственных средств. Чем ниже этот показатель, тем выше финансовая самостоятельность и независимость предприятия. Сумма коэффициентов автономии и концентрации привлеченного капитала должна быть равна 1.

Коэффициент соотношения, привлеченного и собственного капиталов. Значение этого показателя может ощутимо изменяться в зависимости от структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятия.

Платежеспособность означает достаточное наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, необходимых для расчетов по обязательствам, в первую очередь по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Основными признаками удовлетворительной платежеспособности являются:

- наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в банках;

- отсутствие длительной просроченной задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам;

- наличие собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на начало и конец отчетного периода.

Низкая платежеспособность может быть как случайной, временной, так и длительной (хронической). Последний ее тип может привести организацию к банкротству.

Платежеспособной принято считать организацию, у которой активы больше, чем внешние обязательства. Расчет платежеспособности проводится на конкретную дату.

Методика оценки платежеспособности включает четыре показателя (Постановление Правительства РФ № 367 от 25.06.2003):

- коэффициент абсолютной ликвидности — показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника;

- коэффициент текущей ликвидности — характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника, нормативное значение равно 2;

- показатель обеспеченности обязательств должника его активами — характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника, нормативное значение равно 0,1;

- степень платежеспособности по текущим обязательствам — определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. Рассчитывается как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки.

Таким образом, платежеспособность организации определяется ликвидностью баланса, которая означает возможность субъекта хозяйствования обратить активы в денежные средства и погасить свои платежные обязательства, определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних источников (реализации активов). Чем больше превышение оборотных активов, тем благоприятнее финансовое состояние организации с позиции ликвидности.

В зависимости от степени ликвидности активы организации делят на следующие группы:

- наиболее ликвидные активы (Al), включающие денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, за исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров);

- быстро реализуемые активы (А2) — краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы за вычетом задолженности участников по взносам в уставный капитал;

- медленно реализуемые активы (A3) — запасы, задолженность участников по взносам в уставный капитал, а также долгосрочные финансовые вложения;

- трудно реализуемые активы (А4) — иммобилизованные средства и долгосрочная дебиторская задолженность за вычетом долгосрочных финансовых вложений.

Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты следующим образом:

- наиболее срочные обязательства (П1) включают кредиторскую задолженность, задолженность участникам по выплате доходов и прочие краткосрочные обязательства;

- краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные кредиты и заемные средства;

- долгосрочные пассивы (ПЗ) — долгосрочные кредиты и заемные средства;

- постоянные пассивы (П4) — капитал и резервы, доходы будущих периодов и резервы.

Благополучная структура баланса предполагает примерное равенство активов групп 1–4 над пассивами данных групп. Но необходимо отметить, что наиболее ликвидные активы должны превышать наиболее срочные обязательства. Менее ликвидные активы могут формироваться за счет уставного капитала, но при необходимости можно привлекать долгосрочные кредиты.

Абсолютная неплатежеспособность характеризуется недостатком активов должника для погашения всех его обязательств, и он при обычном ведении дела не способен расплатиться по своим долгам. Требуется внешнее вмешательство, направленное на улучшение бизнеса должника с целью удовлетворения требований кредиторов.

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия — неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий:

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2;

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

Если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 0,1, рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за период, установленный равным 3 месяцам.

Коэффициент восстановления платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменения значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете на период восстановления платежеспособности, установленный равным 6 месяцам. Если значение этого коэффициента больше единицы, то это свидетельствует о наличии реальной возможности у организации восстановить свою платежеспособность, а если меньше 1, то это означает отсутствие реальной возможности восстановить платежеспособность в ближайшее время.

Важно учитывать, что не существует единых нормативных критериев для рассмотренных показателей ликвидности и платежеспособности и финансовой устойчивости. Они зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности организации, оборачиваемости оборотных средств, принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств, репутации и других факторов. Поэтому приемлемость значений этих коэффициентов, оценку их динамики и направлений изменения можно определить путем сравнения показателей с группой аналогичных организаций.

Известно одно правило: капитал экономического субъекта обеспечивает независимость организации, поэтому чем больше у организации собственных средств, тем выше у нее финансовая устойчивость, но при этом целесообразно в разумных объемах использовать и заемные средства.

Итак, комплексный анализ на основе системы показателей ликвидности и платежеспособности позволяет хозяйствующим субъектам всесторонне охарактеризовать состояние и потребность в денежных средствах и прогнозировать финансовую стратегию в условиях экономической нестабильности.

Анализ ликвидности и платежеспособности

Одной из основных задач анализа ликвидности и платежеспособности предприятия является оценка степени близости предприятия к банкротству, т. е. экономической несостоятельности. Финансовый анализ позволяет выявить угрозу банкротства и своевременно проводить систему мер по финансовому оздоровлению организации. Существуют определенные критерии формального и неформального характера, по которым экономический субъект может быть признан несостоятельным.

В рыночной экономике потенциальное банкротство организации можно рассматривать как неизбежное явление, которое, однако, должно проявляться в допустимых пропорциях.

В настоящее время известно достаточно много зарубежных и российских методик оценки вероятности банкротства, которые предлагают алгоритмы расчета показателя банкротства, определяют индикаторы вероятности: высокая или малая. Следует заметить, что многие модели являются условными, неточными, требуют доработки.

Для упреждения кризисных явлений и вероятности банкротства необходимо регулярно анализировать состав дебиторской и кредиторской задолженности, по результатам анализа принимать управленческие решения, не допускать образования лишних запасов материальных ценностей, избегать большого объема незавершенного производства и высокой иммобилизации средств во внеоборотные активы (А4).

|

Нина Михайловна Дементьева, к.э.н, профессор кафедры финансов (Новосибирск). |

Ликвидность — это способность актива быстро превращаться в деньги без потери стоимости. Чем проще продать имущество, тем оно ликвиднее.

Ликвидность денег считается абсолютной. Но если речь идет о валюте, то ее ликвидность разной. Доллары и евро почти везде можно обменять на национальную валюту, а панамские бальбоа вряд ли будут востребованы в российской глубинке.

Такая же ситуация с недвижимостью. Продажа по рыночной цене квартиры в хорошем районе будет быстрее, чем продажа дома в деревне без электричества и коммуникаций.

Компания обладает разными активами, с разной скоростью реализации. Активы компании могут быть оборотными и внеоборотными.

Оборотные активы — это активы, которые используются в течение короткого срока, до 12 месяцев, и меняют свою форму в течение производственного цикла.

Они включают:

- деньги на счетах, вкладах и в кассе;

- дебиторская задолженность — то, что компании должны клиенты;

- сырье, материалы;

- выданные займы на срок до года.

Внеоборотные средства используются больше года, сохраняют форму в течение производственного цикла и переносят стоимость на готовую продукцию постепенно, с помощью амортизации .

К ним относятся:

- недвижимость;

- транспорт;

- оборудование;

- нематериальные активы (активы, не имеющие физической формы — сайт, патенты, программное обеспечение).

Оборотные средства легче продать, они обладают большей ликвидностью, чем внеоборотные.

Существуют и неликвидные, труднореализуемые активы: запасы с истекшим сроком хранения или испорченные, готовая продукция, потерявшая актуальность, просроченная дебиторская задолженность. Это замороженные деньги, которые превращаются в убытки. Поэтому важно постоянно контролировать, ликвидны активы, которые вложения в деньги.

Ликвидность компании

Понятие ликвидности компании говорит о способности бизнеса погасить обязательства перед кредиторами и контрагентами, используя свое имущество. Ликвидность компании — это ее платежеспособность и финансовая устойчивость.

Платежеспособность — достаточность возможностей для покрытия обязательств, ее оценивают по балансу.

Ликвидной компании одобрят кредит, отгрузят товар с пост-оплатой, она более привлекательна для агентов. Если же у компании имущество низколиквидное и нет денег, кредиторы понимают, что есть риск потерять свои средства.

Оценка ликвидности по балансу

Ликвидность баланса — способность быстро погасить долги бизнеса за счет его активов, срок реализации которого соответствует сроку гашения. Расчет ликвидности предполагает сопоставление групп активов и пассивов.

Пассивы — это средства, на которые они финансируются. Они включают:

- кредиторскую задолженность — то, что компания должна поставщикам;

- задолженность по дивидендам перед собственниками;

- краткосрочные и долгосрочные кредиты;

- собственный капитал;

- доходы будущих периодов — поступления за услуги, которые будут оказаны в будущем, но оплата за них уже получена, например, арендные платежи за следующий год;

- резервы для будущих платежей.

Активы группируют по скорости реализации. А пассивы — по срочности оплаты.

Группы активов и пассивов сопоставляются между собой. Подразумеваются, самые ликвидные активы больше высокой высокой срочности, быстрореализуемые обязательства умеренной срочности и так далее.

Это говорит о том, что компания платежеспособная.

| Группа и скорость реализации | Что входит | Нормальное соотношение |

Группа пассивов и срочность оплаты | Что входит |

| А1, самые ликвидные | наличные деньги; деньги на расчетном счету; вклады на срок до 1 года; |

≥ | П1, высокая срочность погашения | кредиторская задолженность; |

| А2, быстрореализуемые | краткосрочная дебиторская задолженность; | ≥ | П2, умеренная срочность погашения | кредиты со сроком погашения до 1 года; долги по дивидендам; |

| А3, медленно реализуемые | запасы; долгосрочная дебиторская задолженность; |

≥ | П3, низкая срочность погашения (больше года) | долгосрочные кредиты; |

| А4, труднореализуемые | основные средства; нематериальные активы; |

≤ | П4, постоянные | собственный капитал; доходы будущих периодов; резервы для будущих платежей; |

Последнее соотношение А4 ≤ П4 выполняется автоматически, если все предыдущие неравенства верны. Если соотношения соблюдаются, баланс ликвиден, у компании достаточно ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами .

Ликвидность баланса может быть неполной — какие-то неравенства выполняются, а какие-то нет. В этом случае, нужно обратить внимание, какой период погашения долгов компании проблемный:

А1 ≤ П1 — у компании недостаточно средств для погашения самых срочных обязательств;

А2 ≤ П2 — предприятие не может погасить кредиты сроком до одного года за счет быстрореализуемых активов;

А3 ≤ П3 — недостаточно медленно реализуемых активов для погашения долгосрочных кредитов.

Сопоставление активов групп А1 и А2 с пассивами групп П1 и П2 говорит о текущем , рассматриваемом периоде — до года. Сопоставление групп А3 и А4 с группами П3 и П4 — о ликвидности в будущем будущем.

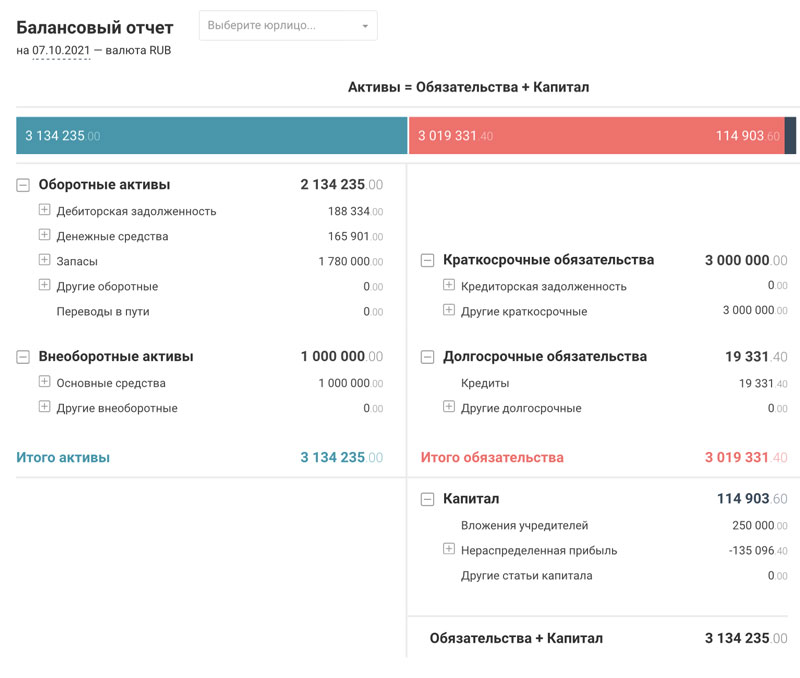

Рассмотрим расчет ликвидности баланса на примере. В сервисе ПланФакт баланс формируется автоматически, поэтому можно своевременно отслеживать динамику показателей.

А1 = 165 901 (руб.)

П1 = 0 (руб.)

А1 ≥ П1 — у компании достаточно денег для погашения кредиторской задолженности.

А2 = 188 334 (руб.)

П2 = 3 000 000 (руб.)

А2 ≤ П2 — компании не хватает денег для погашения краткосрочных обязательств.

А3 = 1 780 000 (руб.)

П3 = 19 331,4 (руб.)

А3 ≥ П3 — у компании достаточно средств для погашения долгосрочных обязательств.

А4 = 1 000 000 (руб.)

П4 = 114 903 (руб.)

А4 ≥ П4 — баланс компании неликвиден.

Кредиторской задолженности у компании нет, поэтому первое неравенство выполняется. Дебиторская задолженность значительно ниже краткосрочных обязательств. У компании проблемы с текущей ликвидностью.

В долгосрочной перспективе — более года, ситуация лучше. Объем запасов значительно больше долгосрочных обязательств.

Чистый оборотный капитал — разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Показывает, какая часть оборотных средств свободна от обязательств, характеризует платежеспособность компании на срок до года.

Чистый оборотный капитал = 2 134 235 — 3 000 000 = — 865 765 (руб.)

Компания не способна погасить текущие обязательства.

Андрей Букин, финансовый менеджер:

«Я считаю, что в ежедневной работе в большинстве случаев показатели (коэффициенты) не имеют большой важности. Расчет ликвидности нужен только при подготовке документов для банков при оформлении кредитов или других банковских продуктов.

Основное внимание всегда уделялось планированию денежных средств, работе с дебиторской задолженностью и оптимизации денежных потоков»

Расчет коэффициентов ликвидности

Коэффициенты ликвидности отражают способность бизнеса расплатиться с имеющимися долгами, используя собственные средства. Такая оценка помогает контрагентам понять перспективы сотрудничества и оценить возможные риски.

Коэффициент текущей ликвидности

Чем выше этот показатель, тем лучше. Это значит, что компания может оплачивать свои долги за счет оборотных активов, не продавая имущество — недвижимость и оборудование.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Значение коэффициента:

- 0-1,5 — низкая ликвидность, высокие риски;

- 1,5-2,5 — нормальное значение;

- > 2,5 — высокая ликвидность, но использование активов неэффективно.

Рассчитаем коэффициент для компании из примера:

Коэффициент текущей ликвидности = 2 134 235 / 3 000 000 = 0,71

Значение коэффициента ниже нормы, текущая ликвидность низкая. Это подтверждает вывод, полученный при анализе с помощью абсолютных показателей.

Коэффициент быстрой ликвидности

Отражает способность компании оплатить свои долги, если возникнут сложности в работе. В нем не учитываются запасы сырья, как в предыдущем показателе, так как их срочная продажа может привести к убыткам.

Коэффициент быстрой ликвидности = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Остаток денежных средств) / Краткосрочные обязательства

Значение коэффициента:

- 0-0,8 — высокие риски;

- 0,8-1,0 — норма;

- > 1,0 — высокая ликвидность, но использование активов неэффективно.

Коэффициент быстрой ликвидности = (188 334 + 0 + 165 901) / 3 000 000 = 0,12

Значение коэффициента низкое, это говорит о высоких рисках для компании из примера.

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показывает, какая часть обязательств может быть погашена немедленно, поэтому в нем не фигурирует дебиторская задолженность, не нужно ждать ее погашения от клиентом.

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства

Значение коэффициента:

- 0-0,2 — высокие риски;

- 0,2-0,5 — нормальное значение;

- > 0,5 — высокая ликвидность, но использование активов неэффективно.

Коэффициент абсолютной ликвидности = (188 334 + 0) / 3 000 000 = 0,06

Денег на счетах и в кассе хватает для погашения только 6% краткосрочных обязательств.

Расчет ликвидности показал, что компания неплатежеспособна.

Взаимосвязь коэффициентов ликвидности

| Элементы для расчета | Коэффициент текущей ликвидности включает в расчет |

Коэффициент быстрой ликвидности включает в расчет |

Коэффициент абсолютной ликвидности включает в расчет |

| Запасы | ✓ | — | — |

| Дебиторская задолженность сроком до года | ✓ | ✓ | — |

| Краткосрочные вложения | ✓ | ✓ | ✓ |

| Деньги | ✓ | ✓ | ✓ |

| Краткосрочные обязательства | ✓ | ✓ | ✓ |

| Оптимальное значение | 1,5-2,5 | 0,8-1,0 | 0,2-0,5 |

Показатели ликвидности отражают, какая доля обязательств может быть закрыта с помощью использования денег на счетах и кассе, получения денег от дебиторов, реализации запасов. Для некоторых сфер норма показателей может отличаться.

Ринальд Садыков, генеральный директор Terabit Digital:

«Коэффициент ликвидности является лакмусовой полоской, проявляющей то, насколько правильно мы все делаем с точки зрения финансов и тактических действий.

Когда коэффициент ликвидности становится меньше единицы, это сигнал, что не все хорошо, повод задуматься и принять меры. Необходимо обратить внимание на баланс дебит-кредит, так как мы входим в опасную зону.Среднерыночной нормой коэффициента ликвидности является показатель в 1-2. Но так как наше агентство занимается IT-разработкой и весь бизнес построен на людях, то для нас коэффициент 1-2 означает наличие критичных рисков. Мы стараемся поддерживать его на уровне от 3 до 6»

На практике может возникнуть ситуация, когда какие-то коэффициенты в норме, а какие-то — нет. В этом случае можно воспользоваться таблицей, чтобы выявить слабые места:

| Коэффициент текущей ликвидности | норма | норма | нет |

| Коэффициент быстрой ликвидности | норма | нет | нет |

| Коэффициент абсолютной ликвидности | нет | нет | нет |

| Проблема | не хватает денежных средств | не хватает денежных средств и дебиторской задолженности | не хватает денежных средств, дебиторской задолженности и запасов |

Как повысить ликвидность

1. Эффективное управление оборотным капиталом

Оптимизация показателей может происходить за счет наращивания объема денежных средств, дебиторской задолженности и запасов. Важно, чтобы эти статьи росли рационально, исходя из потребностей компании.

Бездумное увеличение оборотного капитала ведет к увеличению коэффициентов при расчете ликвидности, но не говорит об улучшении работы компании и может привести к появлению неликвидных активов и убытков.

2. Увеличивать прибыль компании

Рост прибыли увеличивает собственный капитал, финансирует покупку активов и оборотные средства. Если у компании достаточно собственных средств, ей не нужно брать много кредитов.

3. Сокращать долю дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность может стать «плохой», если недобросовестные клиенты не смогут оплатить свои долги. Но и отказаться от нее нельзя — введение предоплаты может сделать компанию менее привлекательной.

Важно постоянно контролировать размер дебиторской задолженности и ее долю в оборотных активах.

Дмитрий Краснощек, основатель юридической компании «Стратегия»:

«Специфика нашего бизнеса — банкротство, и иногда клиенты, оказавшиеся в трудной ситуации, не могут вовремя рассчитаться. Процессу сбора дебиторской задолженности мы уделяем большее внимание, осуществляем пристальный контроль и постоянный мониторинг. Иначе как раз здесь для нас и возникает риск потери ликвидности: если не платят нам, то тогда не сможем заплатить мы»

4. Снижать или перераспределять кредитную нагрузку

Перекредитование может позволить компании перераспределить обязательства из текущих в долгосрочные, это положительно скажется на текущей ликвидности, но плохо — на перспективе. Для компании из примера это был бы хороший шаг — сокращение текущих обязательств позволит повысить текущую ликвидность и увеличить чистый оборотный капитал.

По этой причине погашение обязательств логично также отнести на более долгий срок, привлечь долгосрочное финансирование.

5. Учет финансовых возможностей при капитальных вложениях

Если капитальные вложения — покупка недвижимости и дорогого оборудования, неоправданны, они могут повлечь потерю ликвидности и неспособность платить по кредитам. Лучше всего, если дорогостоящие вложения финансируются за счет накопленной прибыли или вложений собственников. Компании обычно финансируют выплату кредита за счет оборотных средств, что ведет к уменьшению чистого оборотного капитала и ухудшению ликвидности.

Резюмируем

1. Ликвидность — это скорость превращения актива в деньги.

2. Ликвидность компании — это ее способность погасить обязательства перед кредиторами.

3. Расчет ликвидности предполагает соотнесение групп активов по скорости реализации и групп пассивов по срочности оплаты.

4. Расчет ликвидности показывает перспективы в долгосрочной перспективе.

5. Повышение ликвидности возможно за счет оптимизации оборотных средств, работы с дебиторской задолженностью, увеличения прибыли, перераспределения кредитной нагрузки и учета возможностей компании при долгосрочных вложениях.

Финансовая успешность и потенциал предприятия характеризуются различными показателями, среди которых одним из ключевых является ликвидность. По ее уровню судят не только о платежеспособности компании, но и о ее рыночной устойчивости.

Рассмотрим, какие бывают степени ликвидности активов и как проанализировать уровень ликвидности компании по его отражению в балансе бухгалтерии.

Вопрос: Как контролируется текущая ликвидность активов акционерных обществ?

Посмотреть ответ

Экономический смысл ликвидности активов

Все фонды, принадлежащие организации, имеют определенную стоимость. Любая собственность компании – материальная, интеллектуальная, иная – может быть представлена в денежном выражении.

В каком разделе баланса представляется информация об оборотных (более ликвидных по сравнению с внеоборотными) активах?

Однако большая сумма всех денежных эквивалентов, принадлежащих компании, далеко не всегда свидетельствует о ее «богатстве». В этом отношении фирмы отличаются, прежде всего, финансовыми обязательствами.

В более выгодном финансовом положении находится та фирма, что потенциально способна в установленные сроки отвечать по всем своим обязательствам, включая текущие издержки, кредиты, платежи и другие расходы и задолженности.

Речь идет не только о наличных средствах, но и возможности их получения в нужное время. Естественно, что получение финансов для организации возможно за счет реализации ее активов. Тот параметр, насколько вовремя это можно сделать, и характеризует ликвидность.

Как рассчитать коэффициент ликвидности по бухгалтерскому балансу?

Можно определить ликвидность как экономический показатель так: способность организации с минимальными расходами перевести свои активы в денежную форму в объеме, обеспечивающем адекватное обеспечение основных (как правило, краткосрочных) финансовых обязательств.

Высокая ликвидность говорит о большей скорости превращения активов в деньги.

Основные задачи анализа ликвидности

Исследование ликвидности имеет приоритетное значение при определении финансового состояния организации. Чаще всего это необходимо оценить для выяснения кредитоспособности (платежеспособности) фирмы – степени потенциальной финансовой ответственности.

Можно сделать предварительный расчет, рассмотрев, в какой степени выполняются условия ликвидности активов.

При необходимости более детального анализа применяют точный расчет, включающий вычисление коэффициентов ликвидности. Он подразумевает сравнение активов организации с ее пассивами, расположенными по степени ликвидности.

Степени ликвидности

Степень ликвидности активов фирмы – быстрота обращения их в деньги. Период, необходимый для этой трансформации, принято считать в днях. Чем он короче, тем ликвиднее тот или иной актив.

Бухгалтерский баланс РФ строится по принципу роста ликвидности. В нем сначала идут активы, ликвидность которых ниже всего, а затем эта степень постепенно возрастает.

Группы ликвидности активов

По скорости превращения активов в финансовые средства активы делят на несколько групп.

1 группа: абсолютно ликвидные (высоколиквидные) активы

Это та группа активов, которая не нуждается в трансформации, поскольку сама представляет собой финансовые средства, наличествующие в компании:

- в кассе;

- на расчетных банковских счетах;

- на краткосрочных депозитах и др.

К этой же группе относятся финансовые вложения, которые делались на короткий срок.

Определяющим фактором для этой группы активов является то, что их можно использовать для выполнения финансовых обязательств практически немедленно. Их принято обозначать индексом А1.

2 группа: быстро реализуемые активы

Сюда входят фонды, которые можно быстро, но не мгновенно обратить в денежные средства. Для быстро реализуемых активов трансформация в деньги не составляет проблемы, требуется только некоторое время. К ним относятся:

- оборотные активы;

- дебиторская задолженность этого года, то есть срок, по которой истекает не позже 12 месяцев после отчетного дня.

Быстро реализуемые активы обозначаются А2.

3 группа: медленно реализуемые активы

Эта группа активов превращается в денежные средства медленнее всего, хоть и без относительных препятствий, но в более продолжительный временной период. К этим активам можно отнести:

- запасы;

- дебиторскую задолженность с более чем годичным сроком платежа по ней;

- НДС на купленные ценности;

- долгосрочные финансовые вложения (кроме долей в уставных фондах других организаций).

Этой группе активов присвоен индекс А3.

4 группа: труднореализуемые активы

К ней можно отнести фонды, которые наиболее затруднительно трансформировать в наличные средства. Изначально эти активы предназначались для длительного ведения хозяйственной деятельности. На балансе они отражаются в 1 разделе «Внеоборотных активов», их обозначают как А4.

ВНИМАНИЕ! Активы групп А1, А2 и А3 даже в продолжение одного и того же отчетного периода могут меняться друг с другом содержанием, образуя текущие активы, которые являются более ликвидными, чем все остальные.

Степени срочности пассивов

Для анализа ликвидности предприятия нужно будет сопоставить активы с пассивами, а значит, и пассивы необходимо распределить по степени срочности. Это сопоставление будет характеризовать возможность погашения обязательств за счет реализуемых активов.

1 группа: пассивы наибольшей срочности

Те обязательства, погасить которые необходимо в кратчайшие сроки, а именно:

- расчеты по кредитам;

- выплата дивидендов;

- просроченные ссуды;

- другие краткосрочные финансовые договоренности.

Такие пассивы по аналогии с абсолютно ликвидными активами обозначают индексом П1.

2 группа: пассивы короткого срока

Это расходы, которые должны быть произведены в определенный, не слишком продолжительный срок (не более года с отчетной даты):

- краткосрочные кредиты;

- средства, взятые взаймы.

Этой группе присвоен индекс П2.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Для групп П1 и П2 необходимо точно знать, на какое конкретно время рассчитаны те или иные финансовые обязательства. Это невозможно при внешнем анализе (приходится опираться на данные предыдущих периодов, что снижает точность), но вполне осуществимо при внутреннем исследовании ликвидности.

3 группа: долгосрочные пассивы

К ней относятся пассивы с одноименным обозначением в балансе:

- долгосрочные займы;

- другие пассивы с длительным сроком погашения.

Эту группу обозначают П3.

4 группа: постоянные пассивы

Сюда относят те пассивы, которые в балансе входят в 3 раздел «Капитал и резервы», а также некоторые статьи раздела 4, которые не отнесли на доходы будущих периодов и предстоящие резервы.

Определение ликвидности баланса

Приблизительная оценка ликвидности

Чтобы корректно определить ликвидность, нужно сравнивать активы и пассивы соответствующих групп:

- А1 должно быть больше П1;

- А2 должно превышать П2;

- А3 должно быть выше, чем П3.

Если выполняются все 3 условия, то А4 обязательно будет меньше, нежели П4. Такое соотношение будет означать наличие оборотных активов, то есть минимально достаточное требование для констатации финансовой устойчивости фирмы соблюдается.

СПРАВКА! Удобно оформлять данные для анализа в виде так называемой «таблицы покрытия», где разница между активами и пассивами каждой степени ликвидности и срочности рассматриваются на начало года и финальную дату отчетного периода.

Уточненный анализ ликвидности баланса

Можно исследовать ликвидность, а значит, и кредитоспособность предприятия более детально. Для этого нужно рассмотреть три финансовых коэффициента:

- Абсолютная ликвидность – отношение наиболее ликвидных активов к обычным обязательствам. Показывает, какая доля задолженности может быть погашена без проволочек. Показатель 0,2 является границей, ниже которого коэффициент означает слабеющую кредитоспособность. Этот коэффициент можно рассчитать по формуле:

- Быстрая ликвидность – к высоколиквидным активам для сравнения отношения к обязательствам приплюсовываются краткосрочные дебиторские задолженности, то есть:

- Текущая ликвидность – как с текущими обязательствами соотносятся оборотные активы, то есть хватит ли у фирмы денег, чтобы до конца отчетного года погасить свои краткосрочные обязательства. Формула для вычисления:

Кабс.ликв. = А1 / (П1 +П2).

Кб.ликв. = (А1 +А2) / (П1 +П2).

В норме данный показатель должен укладываться в диапазон 0,7-1,5.

Ктек.ликв. = (А1 +А2 + А3) / (П1 +П2).

Практика допускает значение этого показателя до 3, лучше 1-2. Меньшее значение свидетельствует о неплатежеспособности, а большее – о нерациональном применении средств.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Каждый коэффициент следует рассматривать в динамике, рассчитывая его в начале и в конце отчетного периода.