#статьи

- 10 авг 2022

-

0

Моделирование бизнес-процессов: для чего оно нужно и как его провести

Продолжаем погружаться в управление бизнес-процессами. Рассказываем, как смоделировать процессы компании и описать их самостоятельно.

Иллюстрация: Andrea Piacquadio / Pexels / Colowgee для Skillbox Media

Рассказывает просто о сложных вещах из мира бизнеса и управления. До редактуры — пять лет в банке и три — в оценке имущества. Разбирается в Excel, финансах и корпоративной жизни.

Дипломированный специалист по автоматизации бизнес-процессов. Девять лет опыта в бизнесе и консалтинге. Смоделировал более тысячи процессов для торговых и промышленных предприятий. Основатель OkoCRM.

Фото: личный архив Александра Завьялова

Ни один процесс нельзя улучшить, предварительно не описав его. Это касается не только бизнес-процессов больших компаний, но и алгоритмов работы ИП или самозанятых. Прежде чем оптимизировать бизнес-процессы, важно зафиксировать, как они работают, — то есть смоделировать.

О базовых терминах и идеях в области бизнес-процессов мы рассказали в большом гайде. В этой статье разберём подробнее:

- что такое моделирование бизнес-процессов и нотации для моделирования;

- какие есть подходы к моделированию и кто этим обычно занимается;

- как изображают бизнес-процессы;

- как самостоятельно описать бизнес-процессы.

Бизнес-процессы — любые операции внутри компании, которые помогают решать бизнес-задачи и зарабатывать. Моделирование бизнес-процессов — описание этих операций и документирование требований к ним.

Ответственные за моделирование разбираются в процессах компании и описывают, кто, что и как делает. Изучают каждую операцию и разбивают её на этапы. Сначала описывают всё это текстом, затем превращают описание в схему.

В профессиональном моделировании бизнес-процессов часто используют нотации. Нотация — это набор правил для графического описания бизнес-моделей. Нотации описывают:

- какие иконки использовать в моделировании и как их читать;

- как отображать последовательность действий в процессе и отношения внутри него;

- какие элементы обязательно нужно включить.

Нотации нужны для того, чтобы любой человек понимал, что изображено на схеме. Даже если пользователь видит её впервые, он должен разобраться.

Специалисты придумали много вариантов нотаций. Их делят на две основные категории:

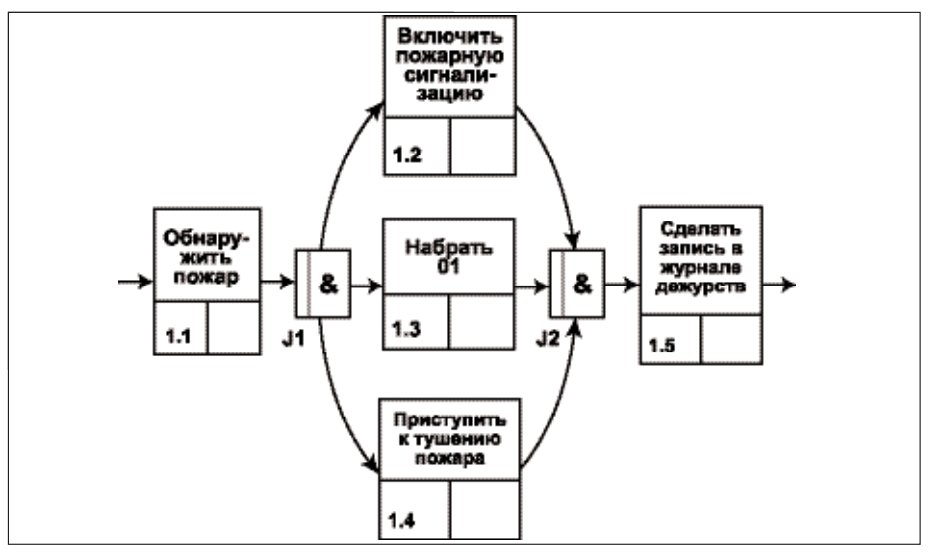

- Структурные. Они показывают элементы процесса и взаимосвязи между ними. Это нотации стандарта IDEF: IDEF0, IDEF1x, IDEF4, IDEF5.

- Динамические. Они показывают логику выполнения процессов, последовательность и варианты их использования. Это нотации DFD, EPC, BPMN.

Ниже, когда мы будем говорить о подходах к моделированию, расскажем о двух вариантах нотаций — IDEF0 и BPMN.

С получившейся моделью бизнес-процесса работают дальше. Двигают элементы так, чтобы корректировать продолжительность цикла, влиять на качество результата или снижать себестоимость. Это называется оптимизацией бизнес-процесса — подробнее о ней говорили в статье. Но прежде чем оптимизировать и улучшать, важно провести качественное моделирование.

В моделировании бизнес-процессов есть три основных подхода: функциональный, процессный и ментальный. В следующих разделах разберём их подробнее.

Иногда можно встретить и другие подходы, но обычно это гибридные решения, собранные из основных. Каждый из трёх подходов предполагает, что процессы нужно визуализировать — рисовать их в виде схем. Различия подходов — в принципах визуализации.

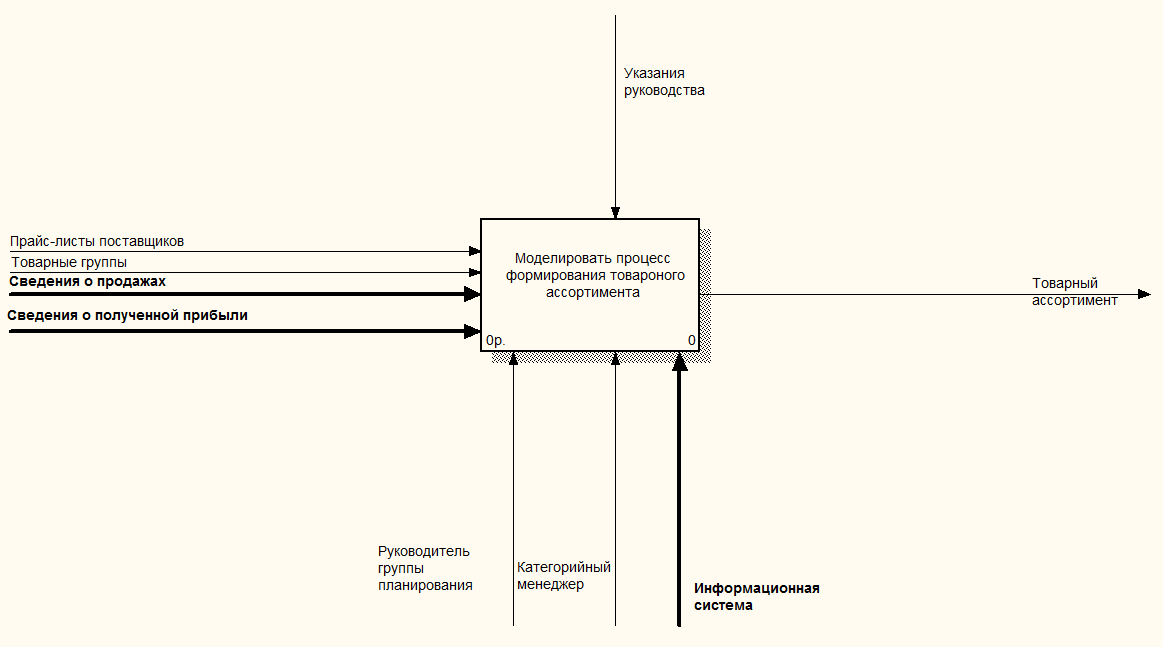

При этом подходе описывают результаты, которые нужно получить, и ресурсы, которые при этом будут задействованы, без учёта последовательности действий.

У модели есть точки входа и выхода: то, что имеем на старте, и то, что хотим получить. Внутри — промежуточные результаты, ресурсы и факторы, которые влияют на процесс.

Задача функционального подхода — показать, какие факторы нужно учесть и какие ресурсы задействовать, чтобы процесс состоялся. Подробного описания действий в этом случае не будет, но появится общее представление о процессе.

Я использую этот подход, чтобы оценить результативность бизнес-процесса, а также для того, чтобы показать свои идеи и варианты решений: от общего к деталям.

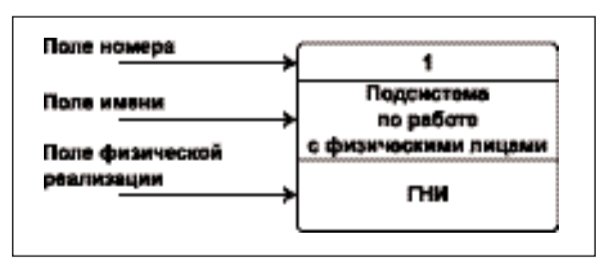

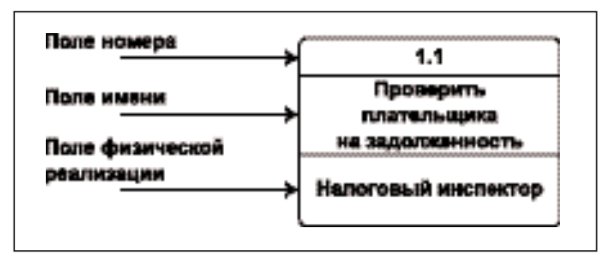

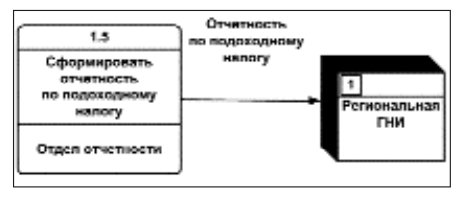

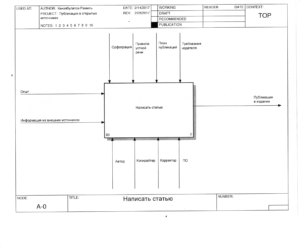

На мой взгляд, функциональный подход понятнее всего реализован в нотации IDEF0. Она рассматривает процесс как совокупность логически связанных между собой работ. Нотация показывает, как объекты подчинены друг другу внутри процесса.

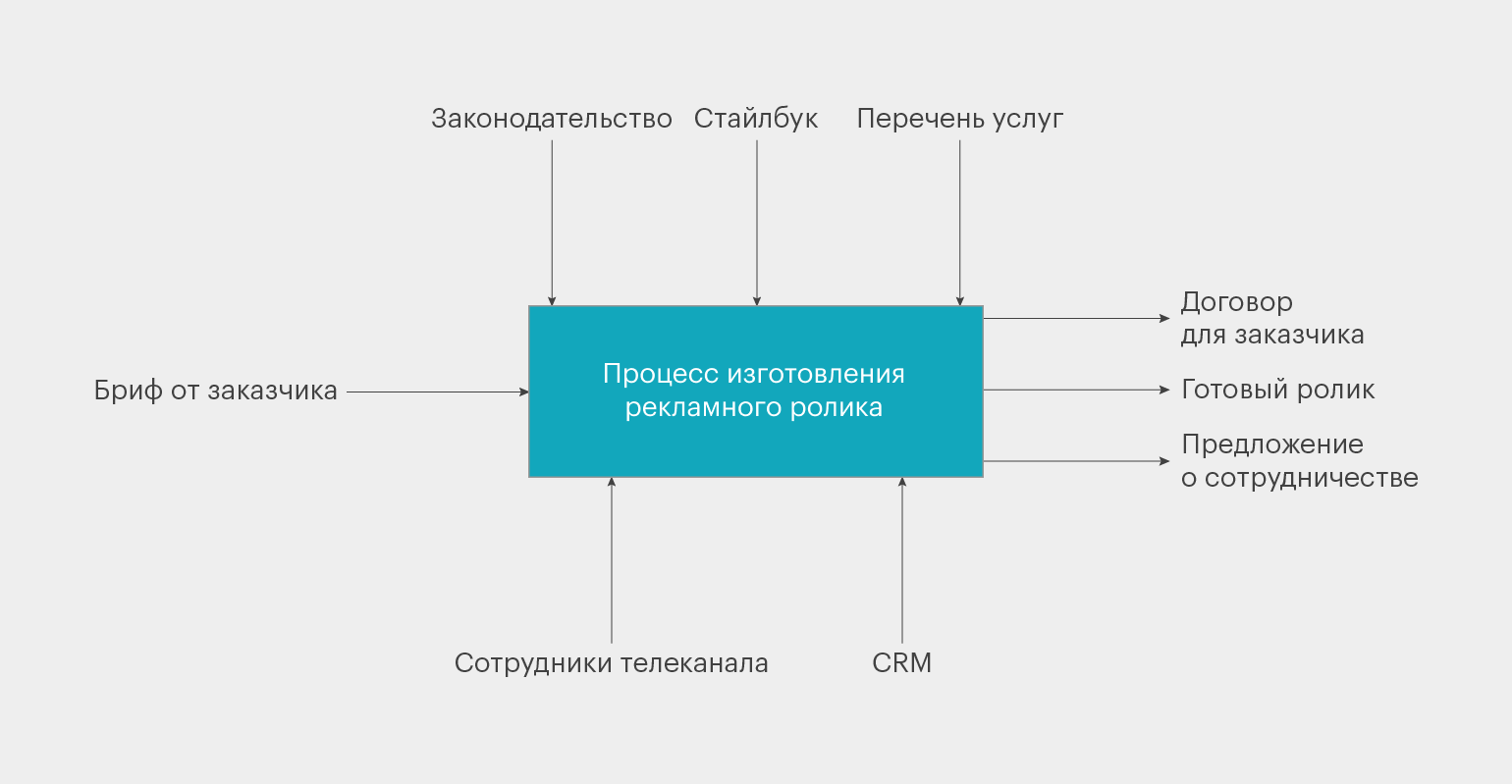

Разберём на примере. Пусть это будет изготовление рекламного ролика.

Процесс изготовления рекламного ролика — основной блок с процессами. Я называю его «чёрный ящик». У него есть три входа и один выход:

1. Сверху — вход для информации о контроле и ограничениях. Это данные, которые определяют условия для реализации процесса. Например, при разработке ролика нас будет ограничивать законодательство и стайлбук заказчика. А ещё мы будем опираться на перечень услуг клиента — чтобы в рекламе были корректные данные.

2. Слева — вход для основной информации. На её основе будет создан результат. В примере с роликом, чтобы получить эту информацию, для заказчика проводят брифинг.

О том, как составить бриф для клиента в рекламе и digital, писали в статье.

3. Снизу — вход для механизма, который будет осуществлять функцию. В примере с роликом это CRM, где хранятся данные о заказчике, и сотрудники телеканала, которые будут снимать ролик.

4. Справа — выходы. Это результаты, которые мы получим: заключим договор, снимем ролик и предложим сотрудничать на постоянной основе.

Вот как функция будет выглядеть в виде диаграммы.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

В итоге из нескольких таких диаграмм можно собрать одну большую. Важно соблюдать правила расположения данных — сверху, слева и снизу, — чтобы связи между ними сохранялись.

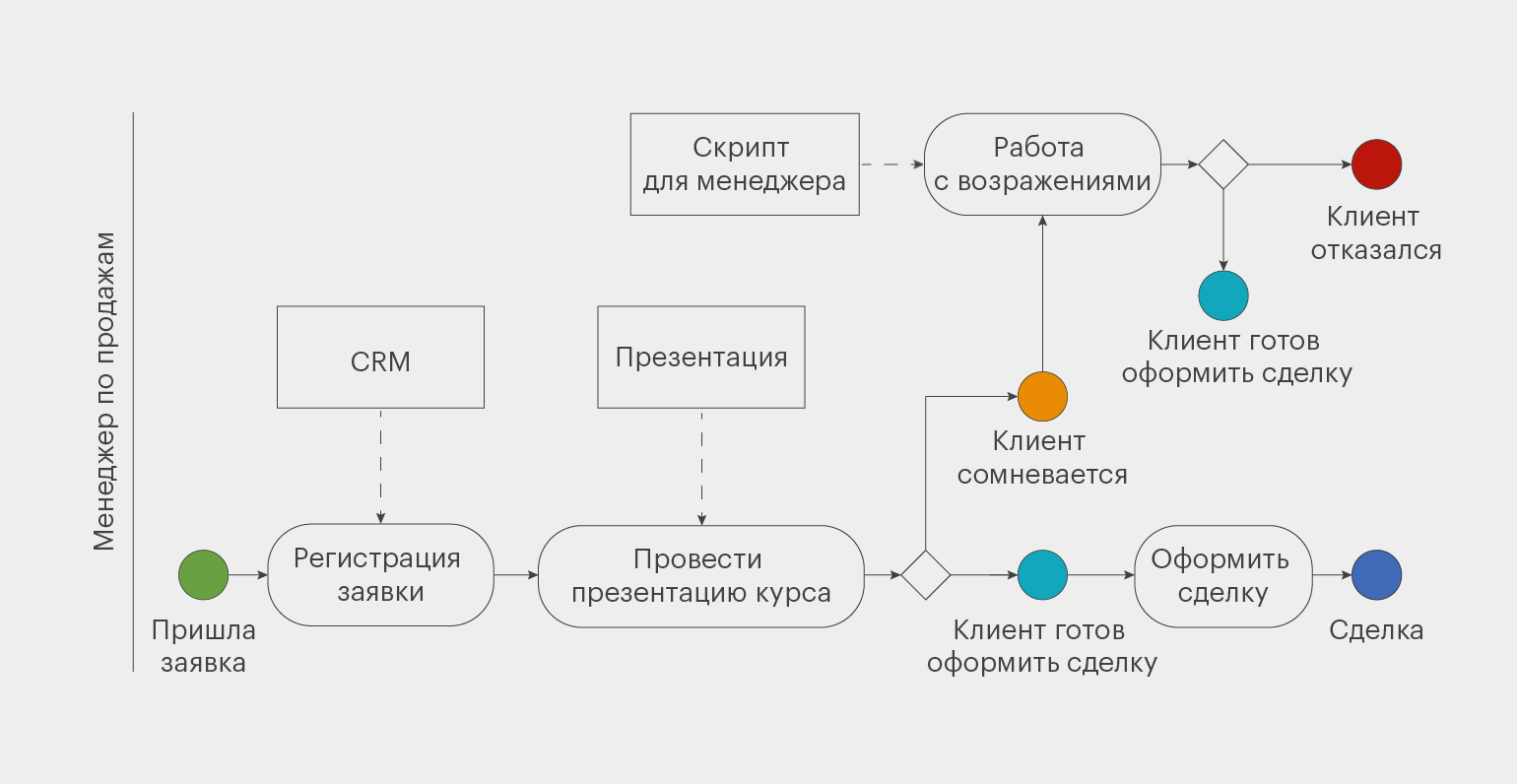

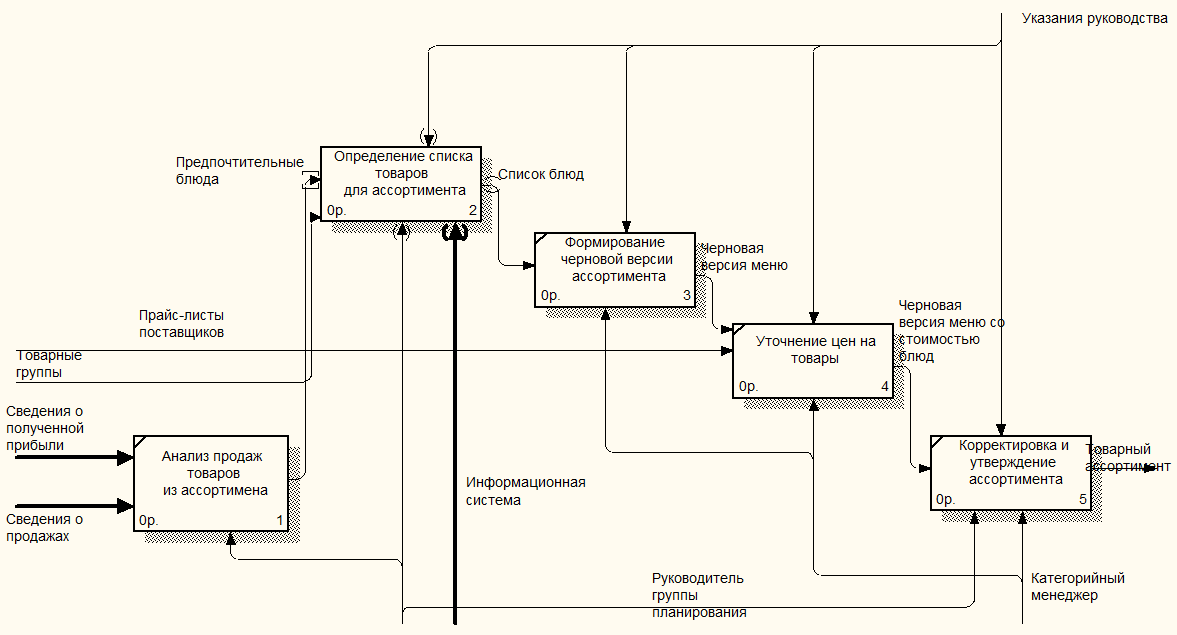

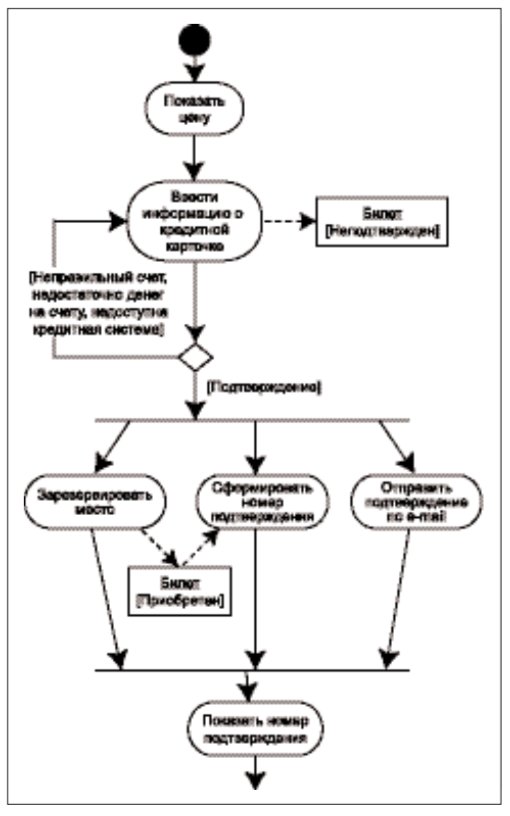

Для неподготовленного управленца это самый понятный подход. Его используют, когда уже определены границы процесса — начало и конец события.

При процессном подходе описывают не результат, а действия, которые необходимо совершить для достижения результата. Процесс можно детализировать сколько угодно — вплоть до операций каждого сотрудника. Получается блок-схема.

Я сторонник процессного подхода. В результате него получаются более прикладные модели, которые понятны и руководителю компании, и исполнителям. Функциональный же подход больше полезен для общего проектирования процессов — и далёк от их практической реализации.

Например, в функциональном подходе «Обработка заявки» — только один из элементов входа. В центре внимания — результат, то есть заключение сделки. В процессном подходе «Обработка заявки» — большой алгоритм. Он подробно описывает действия всей команды.

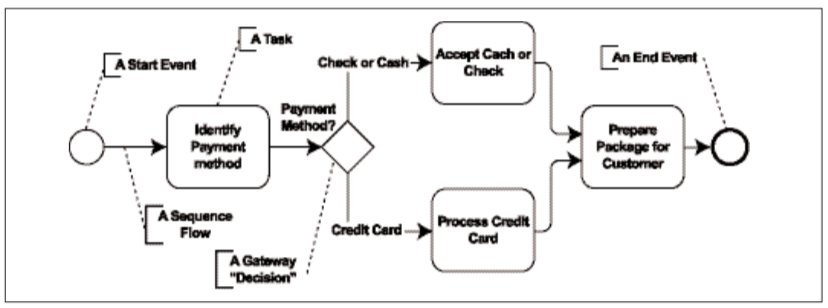

У процессного подхода есть свои нотации. Стандартом считается BPMN — базовый набор условных обозначений. Его используют для изображения бизнес-процесса в виде блок-схемы.

Нотация BPMN есть в каждом конструкторе для моделирования, но пользоваться ей не обязательно. Гораздо важнее, чтобы схема процесса была читаемой и понятной для руководителя и исполнителей.

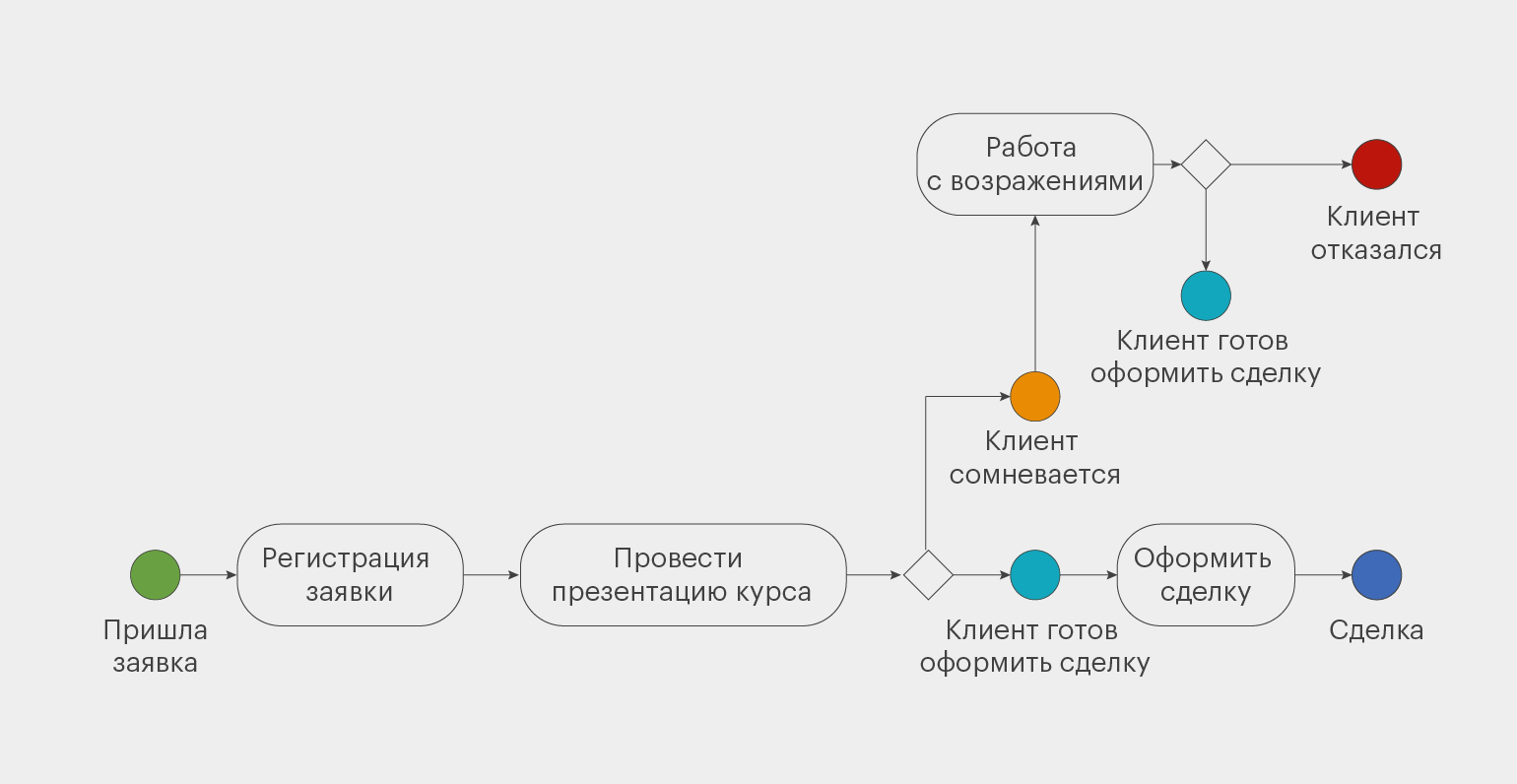

Для примера нарисовали блок-схему обработки заявки в учебном центре. Она не соответствует канонам BPMN, но всё равно наглядна и понятна.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

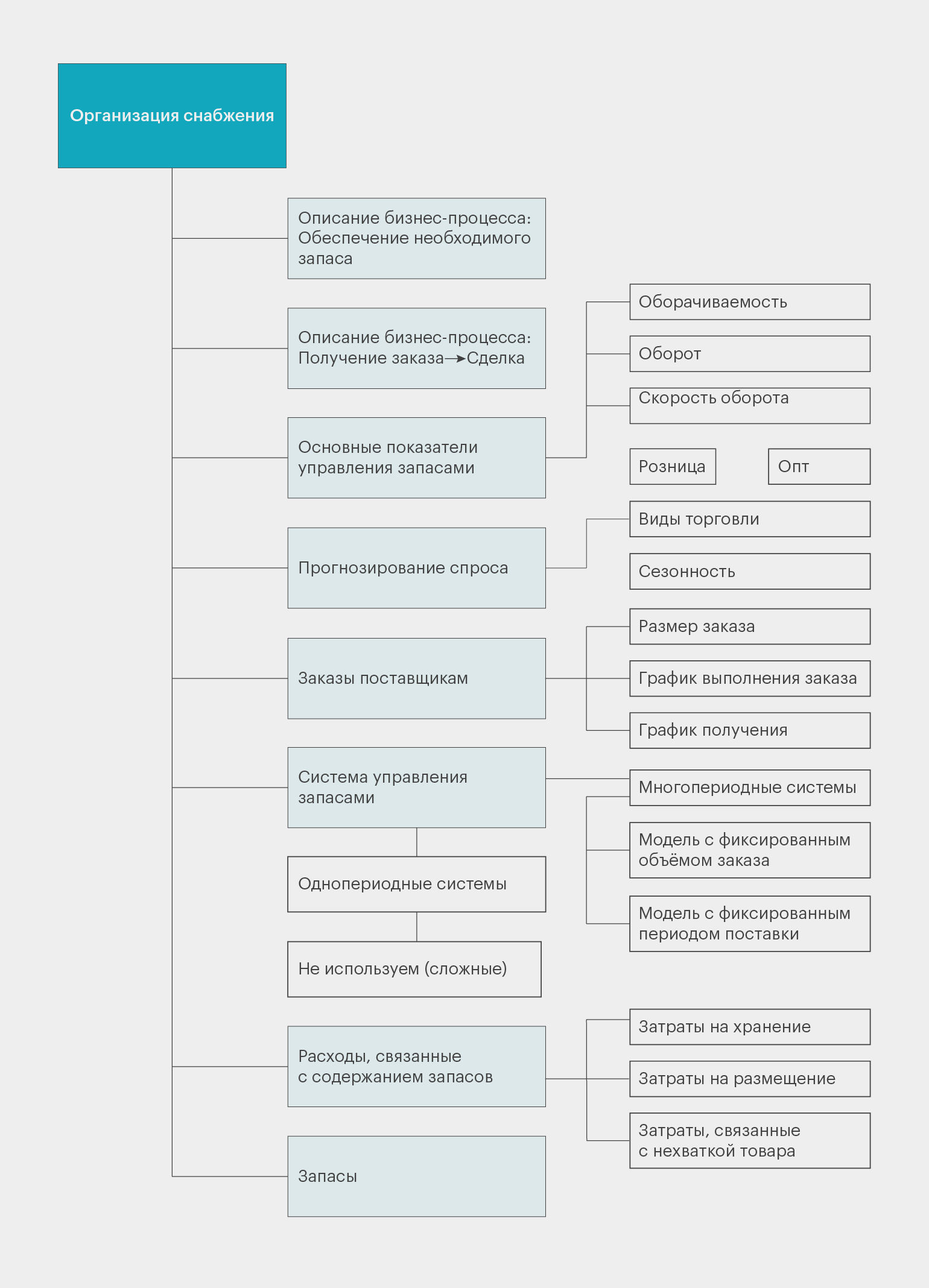

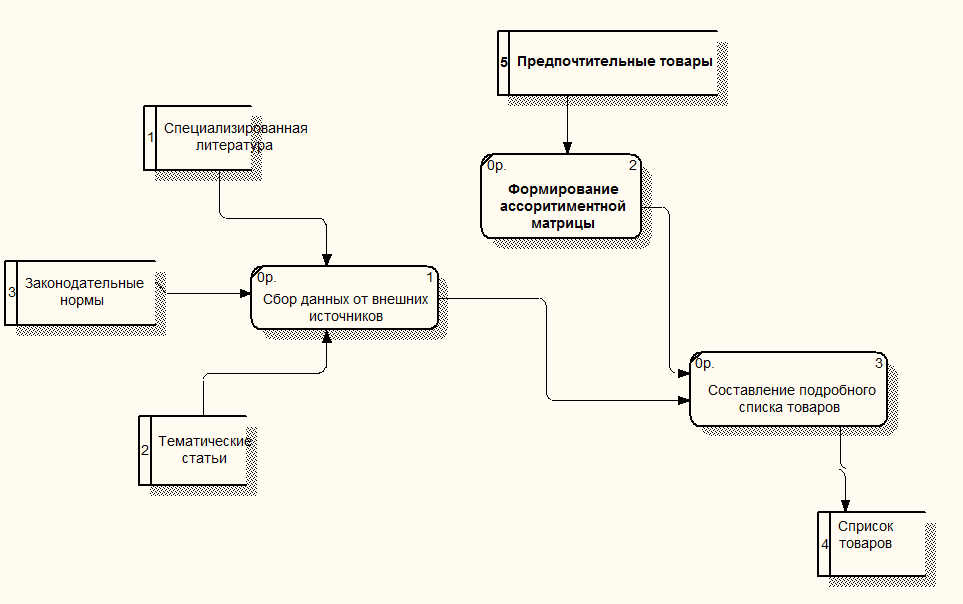

Это вариант моделирования «для себя». Его используют, чтобы структурировать общие представления о бизнес-процессе, но не раскладывать его на этапы и не составлять алгоритмов.

При ментальном подходе на процесс смотрят не как на последовательность результатов или действий, а как на набор связанных друг с другом понятий. Обычно их собирают на интеллект-карте: в центре «чёрный ящик» с процессом, на орбите — связанные с ним идеи и элементы. Жёстких рамок и нотаций нет — карты рисуют в произвольной форме.

Такая визуализация помогает найти решение, как сделать процесс эффективнее. Дальше это решение воплощают на основе процессного подхода: забирают в основную модель главные элементы, а ненужные отбрасывают.

Ниже дан пример ментальной карты процесса снабжения предприятия. На карте собраны понятия, которые связаны между собой внутри процесса. Но по этапам они не распределены.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Обычно моделированием бизнес-процессов занимаются внутренние сотрудники компании или подрядчики. Выбор исполнителя зависит от размеров бизнеса и целей моделирования.

Например, если нужно построить воронку продаж для CRM и при этом нет цели улучшать процессы, можно строить модель можно своими силами. Когда цель моделирования в том, чтобы оптимизировать процессы, лучше обратиться к аналитикам. Для оптимизации нужно глубоко разобраться в процессах и ещё и думать над тем, как их доработать. Потребуется опыт и знание инструментов.

Рассмотрим, кто может заниматься моделированием процессов.

Собственник и сотрудники. В небольших компаниях лучше, чтобы процессы моделировал собственник: он знает свой бизнес и сможет подробно его описать. Самих процессов в таких компаниях немного, а сложная детализация обычно не нужна.

В компаниях покрупнее собственнику лучше привлекать к моделированию помощников: собрать команду из руководителей отделов и проработать основные процессы вместе. Например, процессы в отделе продаж лучше разбирать со старшим менеджером, а процессы в цехе — с главным инженером.

Подрядчики. В среднем и крупном бизнесе моделировать бизнес-процессы внутренними силами точно не получится — количество и объём всех процессов уже не укладываются в голове собственника.

В этом случае моделированием занимается экспертная группа. В неё входят приглашённые бизнес-аналитики и специалисты, участвующие в моделируемых процессах.

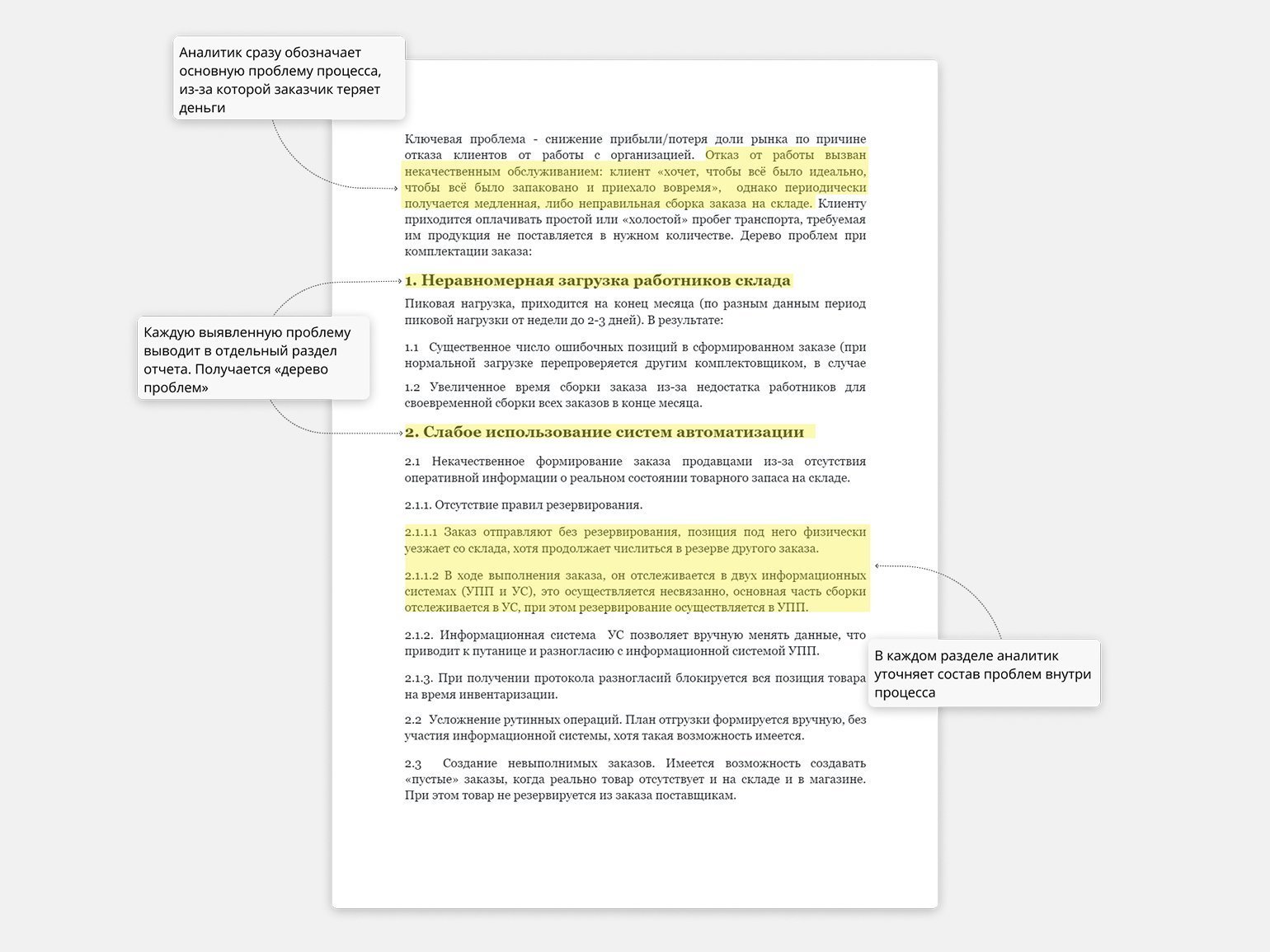

Моделирование как отдельную услугу заказывают редко. Чаще это один из этапов внедрения систем автоматизации — CRM, ECM или ERP. Это работает по такой схеме:

- Команда внедрения — подрядчик — приходит на территорию заказчика.

- Она описывает процессы, проводит аудит и составляет аналитический отчёт с вариантами оптимизации.

- Заказчик утверждает отчёт.

- Подрядчик внедряет систему автоматизации с уже оптимизированными процессами.

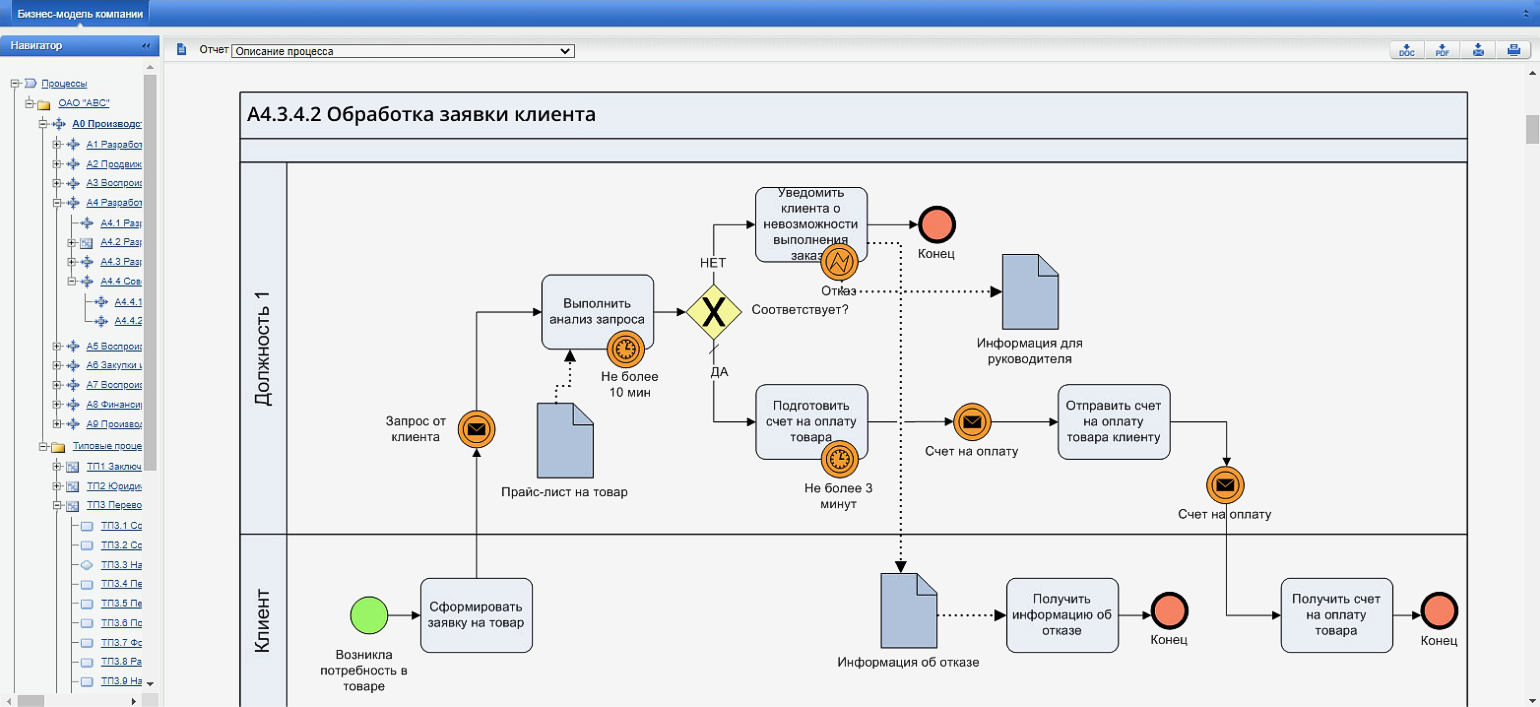

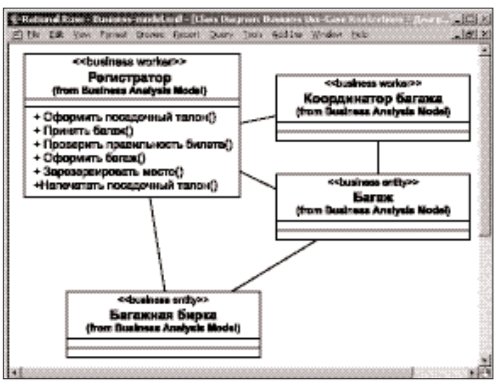

Изображение: личный архив Александра Завьялова

Чаще всего бизнес-процессы моделируют графически, в виде карт и схем, как мы показывали выше. Иногда описывают текстом — в виде пошаговой инструкции с уточнениями, кто и что делает. Также используют таблицы: в строках пишут действия, а в столбцах — исполнителей и этапы.

На мой взгляд, графическое моделирование — наиболее удобное и наглядное. Изобразить бизнес-процессы можно двумя способами: в специальных программах для моделирования и в обычных графических редакторах.

В специальных программах. Это способ для профессионалов в моделировании.

Специальный софт удобен тем, что шаблоны нотаций уже вшиты в него, — не нужно изучать правила иллюстрирования дополнительно. Но придётся разбираться в функциональности программ.

Вот четыре конструктора, которые я использовал в своей практике для моделирования процессов:

- Microsoft Visio 2010 — векторный графический редактор для создания разных видов схем: блок-схем, схем технологических процессов, моделей бизнес-процессов, планов зданий и этажей, трёхмерных карт и так далее. Платный.

- Bizagi Process Modeler — программа для моделирования процессов по нотации BPMN с возможностью совместной работы. Бесплатная.

- ARIS Express — программа для моделирования бизнес-процессов и оргструктуры с нотациями eEPC или BPMN. Бесплатная.

- Business Studio — система, в которой можно описать, оптимизировать и регламентировать бизнес-процессы предприятия. Платная.

Скриншот: личный архив Александра Завьялова

Как правило, у всех платных конструкторов есть демоверсии, которых хватает, чтобы смоделировать простой процесс. Но повторюсь, специальное ПО — вариант для профессионалов. Не нужно тратить на него время, если вы не планируете моделировать бизнес-процессы постоянно.

В графических редакторах. Этот способ подойдёт для новичков, которые только знакомятся с моделированием бизнес-процессов. Проще всего взять обычный графический редактор — например, Microsoft Paint, Figma или Adobe Photoshop — и самостоятельно нарисовать интуитивно понятную схему процесса.

Также для изображения бизнес-процессов используют сервисы для создания ментальных карт. На мой взгляд, самые удачные из них — XMind, Diagrams и MindManager.

При выборе сервиса главное, чтобы пользователю было удобно пользоваться им и чтобы было понятно, что получается в итоге. Стандартизация и каноны при этом не так важны. На первых порах для внутреннего использования этот вариант самый доступный.

Покажем, как описать и смоделировать бизнес-процесс, на примере обработки заявки учебного центра. Использовать конструкторы не будем — все модели из примера построим в графическом редакторе.

1. Задаём точки входа и выхода. Вход — первое событие в процессе, выход — результат. Так обозначают границы, чтобы потом наполнить процесс действиями. Нужно определить:

- Когда начинается процесс. В нашем примере это момент получения заявки от клиента. Если компания использует CRM, точкой входа будет попадание заявки в систему.

- Когда процесс закончится. Это момент успешной реализации сделки: клиент оплатил счёт, а продавец и логист организовали доставку.

Можно придумать несколько вариантов точек входа и выхода — для разных вариантов развития события.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

2. Описываем элементы. При составлении схемы перед глазами нужно держать основную информацию о процессе, чтобы ничего не забыть. Для этого в любом файле подробно описываем:

- зачем нужен процесс;

- из каких шагов и действий он состоит;

- кто исполнители;

- есть ли ограничения по срокам — сколько времени должен занимать весь процесс и его отдельные шаги;

- какие события сопровождают действия исполнителей — например, обмен документами, информацией, денежные переводы;

- какого результата нужно достичь — например, нужны подготовленные документы или оплата по счёту;

- перечень ресурсов — что исполнителю нужно для реализации процесса;

- показатели эффективности — по каким параметрам отслеживать, достигнута цель процесса или нет;

- детали и особенности отдельных этапов.

Здесь лежит шаблон текстового описания процесса.

3. Выделяем основные этапы процесса. На основе описанного в предыдущем пункте процесса составляем блок-схему. В графическом редакторе рисуем каркас — основные этапы в пределах границ входа и выхода.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

4. Добавляем детали. Наполняем каркас «мясом» — основными событиями по процессу и действиями исполнителя по алгоритму.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

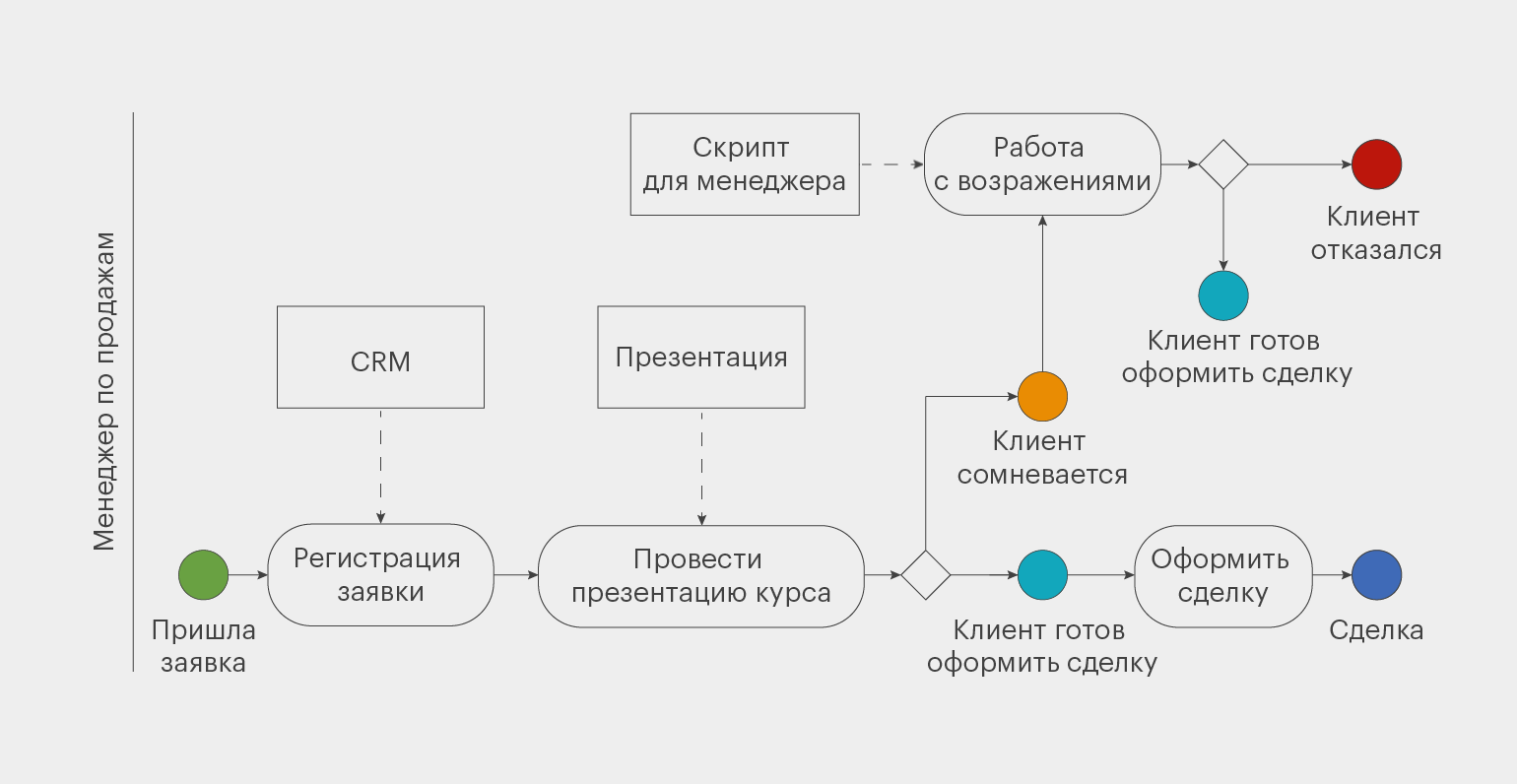

5. Задаём роли. В процессе может быть несколько исполнительских ролей. Их может выполнять один или несколько сотрудников. Обычно роли обезличены, без уточнения фамилий, — только должности.

6. Наполняем схему ресурсами. Отмечаем на схеме источники ресурсов, которые будут использовать в бизнес-процессе. Например, какие документы кто кому и на каком этапе отправит, какие базы и системы для этого будет использовать.

В нашей «ручной» схеме — это просто дополнительные элементы в алгоритме. Если для моделирования используется специальный софт, к схеме можно прикрепить ссылки.

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Блок-схема готова. Если таких схем несколько, их процессы можно связать друг с другом на одной карте.

Схемы и алгоритмы нужны, чтобы сделать процессы эффективнее и полезнее для бизнеса. Кроме этого, с готовыми моделями бизнес-процессов проще проводить автоматизацию. Об автоматизации бизнес-процессов расскажем в следующей статье.

- Бизнес-процессы — любые операции внутри компании, которые помогают решать бизнес-задачи и зарабатывать. Моделирование бизнес-процессов — описание существующих в компании процессов и документирование требований к ним.

- В моделировании бизнес-процессов есть три основных подхода: функциональный, процессный и ментальный. Самый понятный подход для неподготовленного человека — процессный. Он даёт подробный алгоритм действий для сотрудников и глубокую детализацию операций.

- Моделировать процессы можно своими силами — если бизнес небольшой и несложный. Если в дальнейшем нужно оптимизировать процессы, лучше привлечь консультантов.

- Бизнес-процессы обычно описывают графически — в виде карт и интуитивно понятных схем. Так с ними проще работать.

- Смоделировать процесс можно самому: разобрать внутреннюю кухню компании, описать в тексте все алгоритмы и на основе этого построить схему в графическом редакторе.

Другие материалы Skillbox Media для менеджеров

Эффективный руководитель

Вы научитесь разрабатывать стратегию, ставить цели, создавать бизнес‑процессы и комфортный климат в команде. Найдёте точки роста в своей компании, сможете претендовать на повышение или масштабировать бизнес.

Узнать про курс

Структура бизнес-модели

Самый популярный шаблон бизнес-модели предприятия (Business Model Canvas) разработали Александр Остервальдер и Ив Пинье. Он состоит из 9 блоков — ключевых элементов бизнеса.

Сегменты целевой аудитории (ЦА). Это ключевое место всей бизнес-модели. Нужно описать сегменты целевой аудитории, то есть людей, которые будут покупать ваши товары или услуги. Важно понять, кто ваши клиенты, какие качества продукта для них важны, сколько они готовы платить и за что.

Сегментов ЦА может быть несколько.Для каждого нужно сформировать отдельное предложение и взаимодействовать с его представителями, исходя из их потребностей и предпочтений. Чем лучше вы узнаете своих покупателей, тем эффективнее будут рекламные кампании и выше продажи.

Достоинства предложения (УТП). Опишите товары или услуги, которые планируете продавать. Проанализируйте: какую проблему покупателя решает продукт, почему человек будет его покупать у вас, а не у конкурентов.

Суть в том, чтобы построить бизнес-модель вокруг создания большей ценности для покупателя. Чем лучше вы удовлетворите его потребности, тем охотнее он купит продукт и тем с большей вероятностью вернется к вам снова.

Каналы взаимодействия (сбыта). Опишите, какими путями будете «касаться» клиента и рассказывать о продукте, как донесете ценность предложения, как будете доставлять продукт и обслуживать клиентов, как сформируете положительное впечатление от сотрудничества и будете напоминать о себе после продажи.

Отношения с клиентами. Решите, как вы будете привлекать и удерживать клиентов. Нужно понять, как лучше общаться с покупателями (например, лично или через автоматическую рассылку), нужно ли обучать их и чему именно, предполагает ли продукт самообслуживание или требуется ваша помощь.

Источники доходов. Перечислите откуда, за что и как именно вы будете получать деньги.

Деньги можно зарабатывать разными путями:

- продажа товаров и услуг;

- подписка;

- аренда/рента/лизинг;

- продажа лицензий;

- комиссия за посредничество;

- реклама.

Здесь же опишите принципы ценообразования и способы оплаты. Проанализируйте, сколько каждый из сегментов ЦА готов платить. В будущем это поможет посчитать доходность бизнес-модели.

Ключевые ресурсы. Перечислите, что вам нужно, чтобы запустить бизнес, обеспечить его дальнейшее функционирование и развитие. Это всё то, что поможет вам произвести продукт, рассказать о нём покупателям, обеспечить доставку, продажу, послепродажное обслуживание и так далее. Ресурсы могут быть финансовыми, людскими, интеллектуальными, физическими.

Ключевые процессы (активности). Опишите:

- что будете делать, чтобы произвести и продать продукт;

- как будете решать проблемы клиента и обслуживать его, чтобы он остался максимально доволен сотрудничеством;

- как будете поддерживать и развивать сети/CRM-систему/программное обеспечение и прочие платформы, через которые будете взаимодействовать с потребителем.

Ключевые партнеры. Перечислите поставщиков и партнеров, с которыми будете сотрудничать. Определите взаимные выгоды.

Структура издержек. Опишите, на что и сколько именно денег будете тратить. Этот блок поможет наглядно увидеть, какой объем инвестиций потребуется для старта, поддержания и развития бизнеса, какие статьи расходов самые затратные.

Задачи бизнес-моделирования

- Получение целостной картины жизнедеятельности организации, согласование разных точек зрения на постоянно развивающийся и меняющийся бизнес.

- Обеспечение взаимопонимания на всех уровнях организации, преодоление разрыв между управляющей и исполняющей сторонами.

- Обеспечение сокращения затрат на производство и повышение уровня качества и сервиса.

В процессе бизнес-моделирования происходит переход от понятия того «что» надо делать к понятию «как» надо делать. Результатом моделирования должен быть документ, дающий команде разработчиков четкое понимание границ проекта, а также программного и аппаратного обеспечения заказчика. Полученные данные отражаются в спецификации проекта, которая может включать следующие разделы:

- описание основных сущностей данных приложения;

- формальное описание спецификации приложения;

- бизнес-логику и бизнес-правила;

- функциональные требования;

- нефункциональные требования;

- шаблоны форм/страниц приложения;

- глоссарий или список сокращений;

- вспомогательные диаграммы.

Зачем моделировать бизнес-процессы

К чему приводит отсутствие формализованных бизнес-процессов?

- Нет распределения полномочий и зон ответственности — возникающие проблемы некому решать.

- Нет точной и актуальной информации — руководство не может быстро получить данные о текущей деятельности и ее результатах, которые необходимы для управления бизнесом.

- Нормативные документы неактуальны и противоречивы, работа и взаимодействие сотрудников и подразделений не регламентированы — их функции могут дублироваться, тратится много времени на выяснение рабочих моментов.

- Эффективность работы подразделений неравномерна — есть лидеры и аутсайдеры, возможно взаимное недовольство между производством и вспомогательными службами.

- Избыточная цепочка согласований, долгий цикл принятия и исполнения решений — растут непроизводственные затраты, падает исполнительская дисциплина, контроль исполнения решений неэффективен.

- Плохо работает документооборот — нужные документы сложно найти, нередки потери.

- Возникает избыток товарных запасов из-за недостаточного планирования.

- Нарушаются сроки и бюджеты выполнения работ и заказов из-за отсутствия адекватной оценки и контроля.

- Не ведется контроль удовлетворенности клиентов — пробелы в этом направлении не выявляются и не устраняются.

- Деятельность предприятия не прозрачна для инвесторов — снижается доверие.

В конечном итоге внутреннее развитие компании не успевает за ростом бизнеса и рыночными изменениями, возникают «болезни роста», процессы становятся все более хаотичными. Если же показатели деятельности перестают устраивать руководителей, нет возможности выявить проблемные точки и наиболее перспективные направления улучшений.

Наличие моделированных процессов позволяет изменить ситуацию, решив несколько задач:

- нормирование бизнес-процессов. В большой организации разные команды могут выполнять один и тот же процесс по-разному. Создание оптимального дизайна задает единые правила и гарантирует, что каждый знает, как достичь лучшего результата;

- гибкость процессов. Анализ бизнес-процессов способствует формированию культуры инноваций и изменений. Возможность настраивать бизнес-операции позволяет компании развиваться в условиях технологических изменений;

- прозрачность. Все в организации будут знать, как выполняются процессы, это делает работу контролируемой;

- повышение эффективности. Основная функция моделирования бизнес-процессов — найти способы улучшить выполнение процессов, что приведет к повышению эффективности, производительности, конкурентоспособности и, наконец, прибыли.

Инструменты бизнес-моделирования и их эволюция

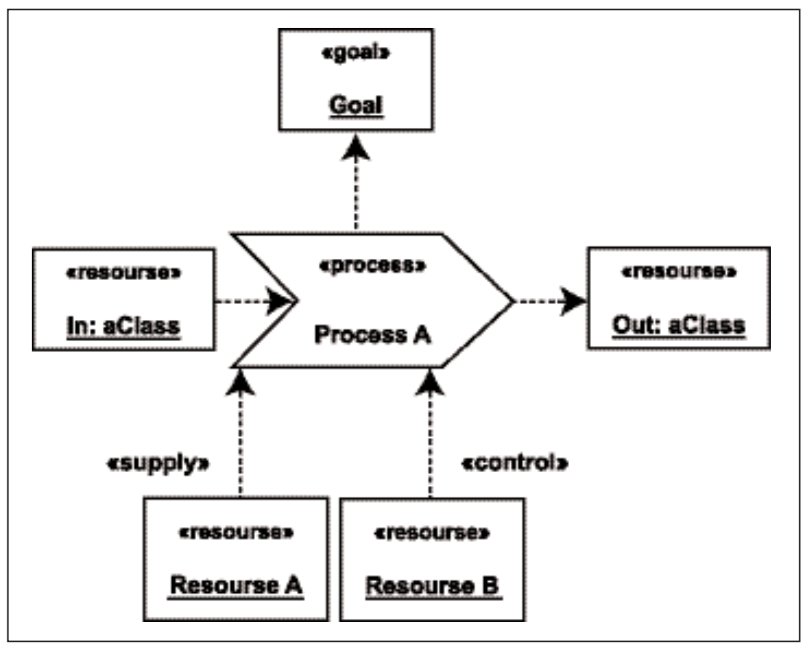

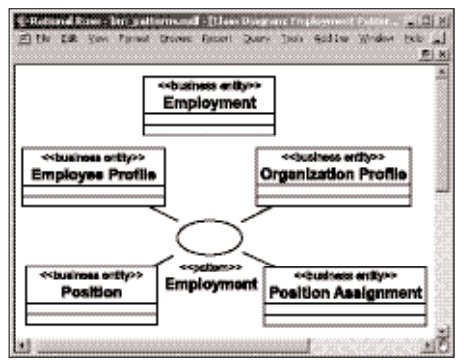

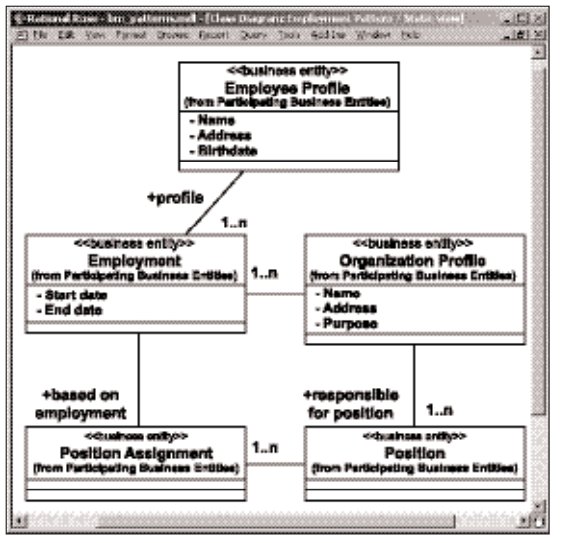

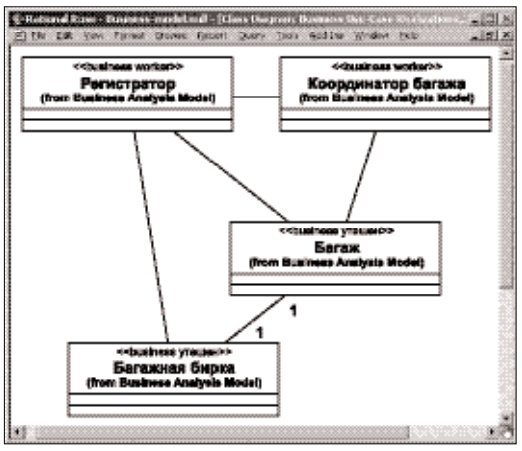

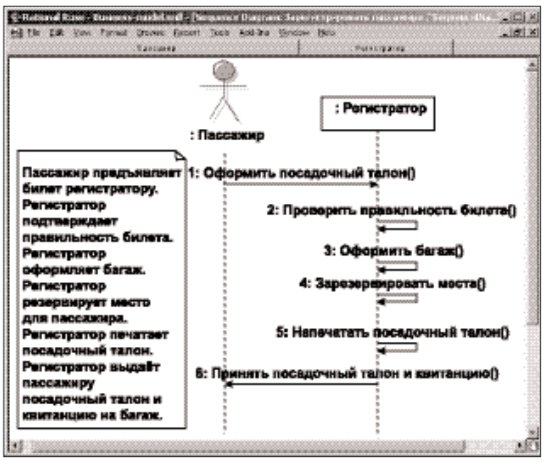

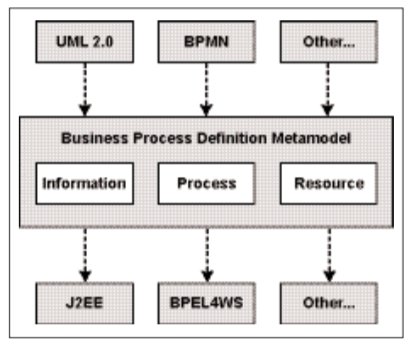

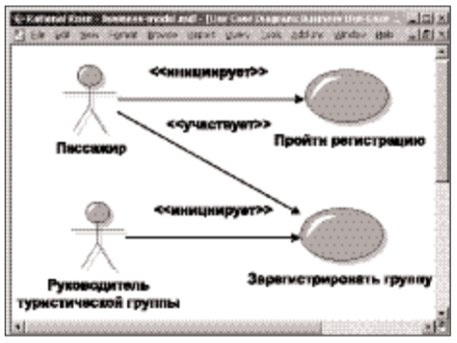

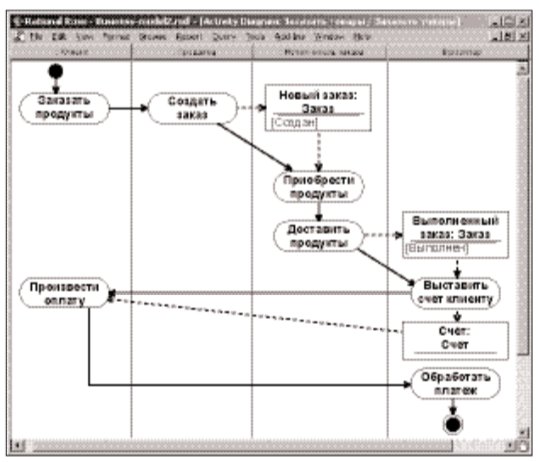

Для создания бизнес-моделей используются средства проектирования информационных систем и соответствующие им языки описания (самый известный среди них язык UML — Unified Modeling Language). С помощью таких языков строятся графические модели и диаграммы, демонстрирующие структуру бизнес-процессов организации, организацию взаимодействия между людьми и необходимые изменения для улучшения показателей организации в целом.

Инструменты бизнес-моделирования находятся в процессе постоянного развития. Изначально с помощью таких инструментов можно было описывать лишь бизнес-функции (работы) компании и движение данных в процессе их выполнения. При этом если одна и та же бизнес-функция использовалась при выполнении различных видов работ, то было трудно понять, имеется ли в виду та же самая бизнес-функция или уже другая. Отсутствие возможности в явном виде определить иерархию бизнес-процессов (например, «цепочка создания ценности», «бизнес-процесс», «подпроцесс», «работа», «функция») создавало проблемы при использовании таких описаний.

Сами же описания представляли собой просто набор картинок. Позднее стали появляться средства, позволяющие описывать организацию не только со стороны бизнес-функций, но и с других сторон. Так, появилась возможность создания отдельных диаграмм, отражающих организационную структуру компании, потоки данных в организации, последовательность выполнения бизнес-функций, составляющих единый бизнес-процесс, с возможностью использования символов логики и др. Из-за непрерывно возрастающих требований к инструментам бизнес-моделирования стало появляться все больше и больше диаграмм для описания различных аспектов деятельности организации, из-за чего создание модели все более усложнялось.

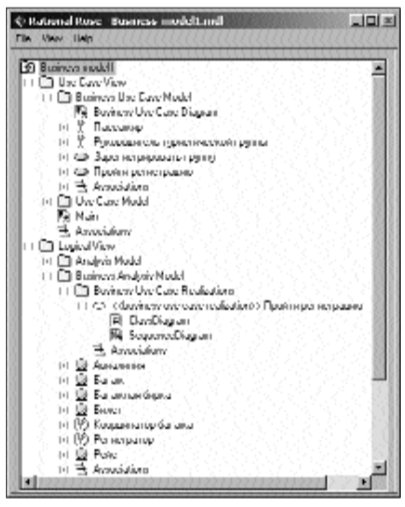

В связи с этим следующий важный этап развития средств бизнес-моделирования связан с идеей использования единого репозитория (хранилища) объектов и идеей возможного повторного использования объектов на различных диаграммах. Какой бы инструмент не был выбран, требуется обеспечение взаимодействия локальных информационных систем между собой. На сегодняшний день самым современным и одновременно общепринятым стандартом для организации управления бизнес-процессами является BPEL (Business Process Execution Language). На базе этого продукта можно создать единую интеграционную платформу для всех используемых приложений. После моделирования процессов в одном из инструментов моделирования применяются специальные трансляторы, чтобы привести модель к стандарту BPEL.

Особенности бизнес-моделирования

Создание, внедрение и поддержка бизнес-модели — дорогостоящий инвестиционный проект. И как любому проекту, созданию бизнес-модели должен предшествовать анализ целесообразности и возможности его осуществления. В крупных проектах требуются мощные средства бизнес-моделирования с хорошо развитой функциональностью: с возможностями хранения информации в едином репозитории, коллективной работы над проектом моделирования и проверки созданной модели на целостность, полуавтоматической генерации диаграмм, интеграции с другим ПО, анализа и документации модели — тогда как в небольших проектах по соображениям стоимости разумнее было бы применять менее функциональные инструменты. Для анализа деятельности, развития существующей структуры следует первоначально построить адекватную бизнес модель. То есть первоначально теория, а уж после — её реализация.

Виды и принципы моделирования бизнес-процессов

Попытка учесть одновременно все возможные стороны процесса приведет к чрезмерному усложнению модели. Поэтому моделирование может иметь разную направленность в зависимости от поставленных целей. Основываясь на определенных характеристиках, которые выбраны как предмет анализа, применяется один из видов моделирования.

Функциональное моделирование бизнес-процессов описывает их в виде функций, которые четко структурированы и взаимосвязаны между собой.

Объектное моделирование: бизнес-процессы отображаются как набор объектов, взаимодействующих между собой. Такими объектами могут быть работники, средства производства, элементы информации и т.д.

Имитационное моделирование — в этом случае процессы представляют через примеры их поведения в разных условиях, анализируя свойства в динамике.

Такое разделение упрощает работу, позволяя сфокусироваться на определенных свойствах процесса. При этом разные модели могут быть применены для одного и того же процесса.

Чтобы получить адекватные модели, необходимо придерживаться основных принципов моделирования бизнес-процессов:

- Ориентация на эталонные и референтные модели как базу для описания бизнес-процессов.

- Моделирование «сверху вниз» — в каждой предметной области первыми создаются модели верхнего уровня: для основных процессов, процессов управления, развития, обеспечивающих процессов.

- Разумная достаточность — уровень детализации, количество моделей и описанных в них типов объектов и связей необходимо соотносить с поставленной задачей.

- Сфокусированность — необходимо включить в описание процесса его ключевые параметры, отвлекаясь от несущественных деталей.

- Соизмеримость процессов по сложности (составу) и по значимости.

- Целостность описания процесса: задание его названия, последовательности функций, участников процесса, используемых ресурсов.

- Множественность — модель должна отображать свойства объекта, которые влияют на желаемые показатели. При этом для полного представления объекта нужно несколько моделей, которые отображают процесс с разных сторон.

Кроме того, одним из главных принципов можно назвать учет целей проекта — создавая модели, необходимо учитывать, как они будут применяться.

А вести управленческий учет вашего бизнеса вы можете с помощью сервиса Seeneco.

Seeneco – первый в России онлайн сервис финансового и управленческого учета, планирования и анализа бизнеса.

Что может Seeneco:

- Предупреждать о кассовом разрыве.

- Рассчитывать рентабельность проектов.

- Вести подсчет чистой прибыли и другие ключевые показатели.

- Организовывать финансовый и управленческий учёт.

- Вести учет всех финансов бизнеса.

- Показывать в дашборде нужные вам показатели.

- Выводить данные в графической аналитике расходы и доходы.

- Планировать и бюджетировать.

- Создавать отчеты, аналитику и инфографику для максимизации прибыли.

- Выставлять счета клиентам и вести онлайн контроль дебиторки.

Источники:

- https://www.unisender.com/ru/glossary/chto-takoe-business-model-primer-vidy/

- https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Business_Process_Modeling,_BPM)

- https://www.enterchain.ru/experience/mbp/modelirovanie-biznes-protsessov-tseli-metody-i-rezultaty/

Аннотация: Методологии моделирования предметной области. Структурная модель

предметной области. Объектная структура. Функциональная структура.

Структура управления. Организационная структура.

Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии

описания предметной области. Функциональная методика IDEF.

Функциональная методика потоков данных. Объектно-ориентированная

методика. Сравнение существующих методик. Синтетическая методика.

Структурная модель предметной области

В основе проектирования ИС лежит моделирование предметной области.

Для того чтобы получить адекватный предметной области проект ИС в

виде системы правильно работающих программ, необходимо иметь

целостное, системное представление модели, которое отражает все

аспекты функционирования будущей информационной системы. При этом под моделью предметной области понимается некоторая система, имитирующая

структуру или функционирование исследуемой предметной области и

отвечающая основному требованию – быть адекватной этой области.

Предварительное моделирование предметной области позволяет сократить

время и сроки проведения проектировочных работ и получить более

эффективный и качественный проект. Без проведения моделирования

предметной области велика вероятность допущения большого количества

ошибок в решении стратегических вопросов, приводящих к экономическим

потерям и высоким затратам на последующее перепроектирование системы.

Вследствие этого все современные технологии проектирования ИС

основываются на использовании методологии моделирования предметной

области.

К моделям предметных областей предъявляются следующие требования:

- формализация, обеспечивающая однозначное описание структуры

предметной области; - понятность для заказчиков и разработчиков на основе применения

графических средств отображения модели; - реализуемость, подразумевающая наличие средств физической

реализации модели предметной области в ИС; - обеспечение оценки эффективности реализации модели предметной

области на основе определенных методов и вычисляемых показателей.

Для реализации перечисленных требований, как правило, строится система моделей, которая отражает структурный и оценочный аспекты

функционирования предметной области.

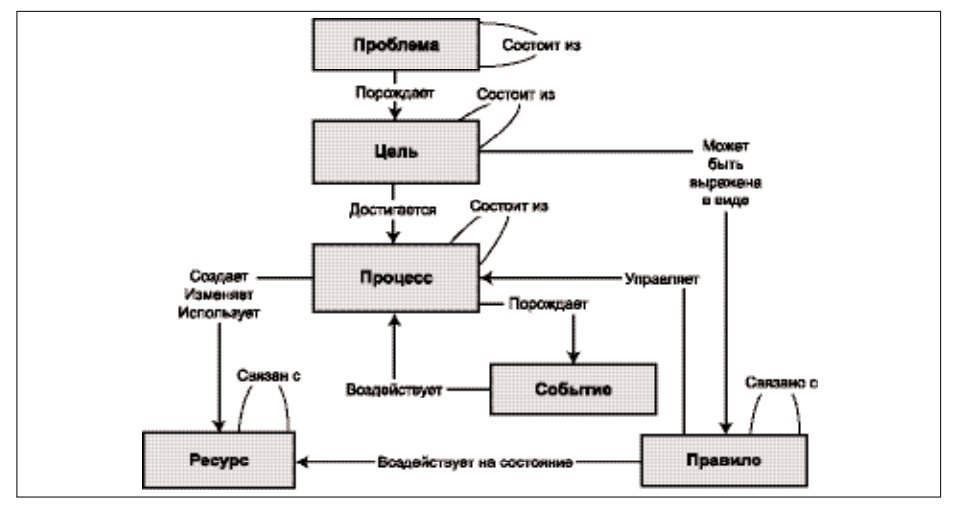

Структурный аспект предполагает построение:

- объектной структуры, отражающей состав взаимодействующих в

процессах материальных и информационных объектов предметной области; - функциональной структуры, отражающей взаимосвязь функций (действий)

по преобразованию объектов в процессах; - структуры управления, отражающей события и бизнес-правила, которые

воздействуют на выполнение процессов; - организационной структуры, отражающей взаимодействие

организационных единиц предприятия и персонала в процессах; - технической структуры, описывающей топологию расположения и способы

коммуникации комплекса технических средств.

Для отображения структурного аспекта моделей предметных областей в

основном используются графические методы, которые должны

гарантировать представление информации о компонентах системы. Главное

требование к графическим методам документирования — простота.

Графические методы должны обеспечивать возможность структурной

декомпозиции спецификаций системы с максимальной степенью детализации

и согласований описаний на смежных уровнях декомпозиции.

С моделированием непосредственно связана проблема выбора языка

представления проектных решений, позволяющего как можно больше

привлекать будущих пользователей системы к ее разработке. Язык

моделирования – это нотация, в основном графическая, которая

используется для описания проектов. Нотация представляет собой

совокупность графических объектов, используемых в модели. Нотация

является синтаксисом языка моделирования . Язык моделирования, с одной

стороны, должен делать решения проектировщиков понятными

пользователю, с другой стороны, предоставлять проектировщикам

средства достаточно формализованного и однозначного определения

проектных решений, подлежащих реализации в виде программных

комплексов, образующих целостную систему программного обеспечения.

Графическое изображение нередко оказывается наиболее емкой формой

представления информации. При этом проектировщики должны учитывать,

что графические методы документирования не могут полностью обеспечить

декомпозицию проектных решений от постановки задачи проектирования до

реализации программ ЭВМ. Трудности возникают при переходе от этапа

анализа системы к этапу проектирования и в особенности к

программированию.

Главный критерий адекватности структурной модели предметной области

заключается в функциональной полноте разрабатываемой ИС.

Оценочные аспекты моделирования предметной области связаны с

разрабатываемыми показателями эффективности автоматизируемых

процессов, к которым относятся:

- время решения задач;

- стоимостные затраты на обработку данных;

- надежность процессов;

- косвенные показатели эффективности, такие, как объемы производства,

производительность труда, оборачиваемость капитала, рентабельность и

т.д.

Для расчета показателей эффективности, как правило, используются

статические методы функционально-стоимостного анализа (ABC) и

динамические методы имитационного моделирования.

В основе различных методологий моделирования предметной области ИС

лежат принципы последовательной детализации абстрактных категорий.

Обычно модели строятся на трех уровнях: на внешнем уровне

( определении требований ), на концептуальном уровне ( спецификации

требований ) и внутреннем уровне ( реализации требований ). Так, на

внешнем уровне модель отвечает на вопрос, что должна делать система,

то есть определяется состав основных компонентов системы: объектов, функций, событий, организационных единиц, технических средств. На концептуальном уровне модель отвечает на вопрос, как должна

функционировать система? Иначе говоря, определяется характер

взаимодействия компонентов системы одного и разных типов. На

внутреннем уровне модель отвечает на вопрос: с помощью каких

программно-технических средств реализуются требования к системе? С

позиции жизненного цикла ИС описанные уровни моделей соответственно

строятся на этапах анализа требований, логического (технического) и

физического (рабочего) проектирования. Рассмотрим особенности

построения моделей предметной области на трех уровнях детализации.

Объектная структура

Объект — это сущность, которая используется при выполнении некоторой функции или операции (преобразования, обработки, формирования и

т.д.). Объекты могут иметь динамическую или статическую природу:

динамические объекты используются в одном цикле воспроизводства,

например заказы на продукцию, счета на оплату, платежи; статические

объекты используются во многих циклах воспроизводства, например,

оборудование, персонал, запасы материалов.

На внешнем уровне детализации модели выделяются основные виды

материальных объектов (например, сырье и материалы, полуфабрикаты,

готовые изделия, услуги) и основные виды информационных объектов или

документов (например, заказы, накладные, счета и т.д.).

На концептуальном уровне построения модели предметной области

уточняется состав классов объектов, определяются их атрибуты и

взаимосвязи. Таким образом строится обобщенное представление

структуры предметной области.

Далее концептуальная модель на внутреннем уровне отображается в виде

файлов базы данных, входных и выходных документов ЭИС. Причем

динамические объекты представляются единицами переменной информации

или документами, а статические объекты — единицами условно-постоянной

информации в виде списков, номенклатур, ценников, справочников,

классификаторов. Модель базы данных как постоянно поддерживаемого

информационного ресурса отображает хранение условно-постоянной и

накапливаемой переменной информации, используемой в повторяющихся

информационных процессах.

Просмотров 27.6к. Опубликовано 21.03.2022

Обновлено 31.10.2022

Деятельность любой компании основана на бизнес процессах. Они предназначены для решения задач на коммерческих и некоммерческих предприятиях. С помощью них распределяются и оптимизируются внутренние контакты работников для достижения поставленных целей. Инструмент обеспечивает и налаживание внешнего рабочего процесса с покупателями, потребителями и поставщиками, поэтому является универсальным механизмом для решения проблем.

Содержание

- Что такое основной бизнес процесс простыми словами

- История появления термина

- Зачем нужны бизнес процессы

- Отличие бизнес процессов от функций и стандартных процессов

- Кто описывает бизнес процессы

- Характеристики описания основных бизнес процессов

- Уровни основных бизнес процессов

- Классификация бизнес процессов

- Описание бизнес процесса

- Основные виды бизнес процессов

- Правила описания основных бизнес процессов

- Уровни анализа

- Этапы описания

- Форматы описания бизнес процессов

- Схема описания бизнес процессов

- Создание и оптимизация бизнес процессов на предприятии

- Анализирование

- Пошаговое описание

- Управление бизнес процессами

- Зарождение BPM

- Модель зрелости BPM

- Моделирование бизнес процессов

- Нотации моделирования

- В чем разница между нотациями

- Платное и бесплатное программное обеспечение и сервисы для создания и описания модели бизнес процесса

- Как рассчитать стоимость бизнес процесса

- Внедрение бизнес процессов

- Оптимизация бизнес процессов

- Автоматизация бизнес процессов

- Плюсы внедрения процессного управления

- Реинжиниринг и постоянное совершенствование

- Пример удачного анализа и оптимизации бизнес процессов

- Ошибки при внедрении систем управления

- Ситуации, когда бизнес процессы нужно описывать

- Как бизнес процессы могут быть оптимизированы и усовершенствованы

- Где можно обучиться управлению бизнес процессами

- Заключение

- Отзывы о бизнес процессах

- Полезные книги

- Литература о принципах и идеологии бизнес-процессов:

- Книги про оптимизацию:

- Книги о системном мышлении:

- Книги о применении процессов:

Что такое основной бизнес процесс простыми словами

Business Process (в переводе «Бизнес процесс») – это постоянно повторяющаяся в определенное время последовательность (цепочка) действий сотрудников, которая выстроена, в соответствии с политикой компании, и направлена на достижение поставленных целей.

Описанием и управлением процессами занимается предприниматель или специальный менеджер, который несет ответственность за полученный результат (с ним заключается соглашение, в соответствии с политикой конфиденциальности). Если этот результат был хорошим и отвечал намеченным целям, деятельность предприятия признается эффективной.

Понятие процесса управления и качества его описания – это индикатор профессионализма организации.

История появления термина

Впервые термин «бизнес процессы» появился давно — в 70-х г. г. XX века. Именно тогда предприятия стали переходить к информационным системам и информатизации производственного процесса. Возникла потребность в четкой организации управления предпринимательством и трудовыми ресурсами.

Инструктирование работников стало осуществляться по схеме «человек – человек» и «человек – машина». Все нормы были стандартизированы. Так, нужны были команды, которые бы распознал и человек, и машина.

Первая нотация была создана американскими военными. Постепенно методику стали перенимать и организации. Скоро она стала популярна и в области маркетинга, и среди бизнесменов.

Зачем нужны бизнес процессы

Если компания стремится к качественной системе менеджмента, основанной на стандарте ISO 9001, разработка, описание, внедрение и оптимизация процесса – обязательное условие. В этом случае у предприятия появляется сильное преимущество на конкурентном рынке.

С помощью описания процессов достигают и иные задачи:

- установка единых требований, стандартов и регламентов к выпускаемому продукту, на которые будут ориентироваться все участники процесса;

- производство качественного товара;

- снижение себестоимости продукта и издержек;

- ускорение основного процесса;

- автоматизация труда на предприятии;

- обеспечение эффективного управления над различными подразделениями;

- донесение сложной информации в упрощенном и понятном виде;

- обеспечение прозрачности всех производственных этапов;

- понимание специфики производства и разработка способов его совершенствования;

- оптимизация расходов;

- реализация намеченных целей с использованием установленных стратегий;

- повышение имиджа компании и ее инвестиционной привлекательности;

- оперативное нахождение проблем и их решение;

- равномерное распределение ответственности между руководителями разного звена, вместо сосредоточения контроля на одном уровне;

- проектирование дополнительных путей для развития компании;

- минимизация рисков при потере кадров (увольнение, отпуска, больничные);

- оперативное обучение персонала, которые будут пользоваться готовыми схемами;

- мотивация сотрудников.

Отличие бизнес процессов от функций и стандартных процессов

Бизнес процессы отличаются от других процессов, протекающих в компании. В их организации участвуют только люди. Если включается, например, автоматизированная система, речь идет о технологическом процессе.

В основных процессах управления всегда участвует несколько человек. Даже если представитель организации будет один, он все-равно взаимодействует с покупателем или поставщиком, которые тоже – участники.

Процессы могут существовать и в некоммерческих организациях, которые не преследуют цели заработка.

Кто описывает бизнес процессы

Описанием основных процессов занимается персональный квалифицированный сотрудник. Обычно это приглашенный со стороны консультант. Но один специалист не будет разбираться одинаково хорошо в специфике деятельности разных компаний, поэтому он привлекает помощников.

Специалист должен уметь описывать процессы и:

- подробно знать бизнес-анализ и основы работы с нотациями;

- обладать информацией о процессах внутри предприятия;

- уметь оптимизировать работу компании, в соответствии с поставленными задачами и устранять ошибки (по согласованию с руководителем).

Характеристики описания основных бизнес процессов

Описание процессов характеризуется такими параметрами:

- Наименование и цель. Обычно это одно и то же. Все участники должны будут их знать и понимать. Например, название – «Продажа первой партии нового товара». Цель звучит так же.

- Исполнитель или владелец инструмента. Это ответственное лицо, которое будет подробно составлять план, доносить его до сотрудников, вести и контролировать процесс его выполнения.

- Ресурсы, которые используются для достижения поставленных целей.

- Вход – это те ресурсы, которые поступают извне, сырье.

- Выход – это произведенные товары или оказываемые услуги. Иногда может получиться не то, что было запланировано, тогда цель на этом этапе меняется.

Еще есть и другие параметры описания, но не обязательны:

- другие участники;

- последовательный порядок операций;

- контрагенты, поставляющие ресурсы;

- конечные пользователи;

- эффективность деятельности;

- уровень риска.

Уровни основных бизнес процессов

Процессы имеют многоуровневое строение:

- Самый верхний – внешнее воздействие, благодаря которому будут решаться стратегические задачи (например, распределение ресурсов между подразделениями предприятия). Иногда здесь задействованы организационные единицы.

- Внутреннее воздействие для достижения тактических задач, например, продажа продукции.

- Процессы внутри структуры, например, когда будет создаваться рабочий проект.

- Процессы по исполнению задач внутри определенной структуры, например, когда будет разрабатывается план по обслуживанию клиентов.

Классификация бизнес процессов

Классификация основных процессов осуществляется по разным признакам:

Специфика работы:

- процесс производства, когда на выходе будет получаться осязаемый продукт;

- процесс услуг.

Сложность:

- монопроцесс — это такой вид процесса, когда все действия будут односложны и цикличны;

- вложенный процесс — когда монопроцессы будут протекать в определенной последовательности;

- связанный процесс — когда для выстраивания последовательности монопроцессов будет использоваться предварительный план.

Структурное место на предприятии:

- горизонтальное – канал взаимодействия равноправных сотрудников;

- индивидуально-горизонтальное – исполнение функций отдельными лицами;

- межфункционально-горизонтальное – коммуникация сотрудников разных подразделений;

- вертикальное – совместная деятельность работников разного уровня (начальника и подчиненного);

- интегрированное – одновременное горизонтальное и вертикальное взаимодействие работников.

Функции отдела:

- управления;

- распределения финансов;

- организации работы склада;

- логистики;

- производства.

Детализация или комплексность:

- микропроцесс – вид процесса с производством элементов готового продукта, например, стержней для шариковых ручек;

- макропроцесс – выпуск готовой продукции, например, шариковых ручек.

Исполняемость:

- выполняемые, направленные на автоматизацию деятельности;

- невыполняемые, предназначенные для изучения нюансов работы организации и повышения эффективности взаимодействий на разных уровнях.

Описание бизнес процесса

Основные процессы обязательно должны быть подробно описаны. В противном случае они не могут существовать. Для описания процесса нужно расписать определенные действия, которые должны выполнять работники на предприятии для достижения целей.

Для качественного описания руководитель должен точно понимать конечный итог и задачи коллектива. Перед тем как приступить к описанию и реализации проекта, нужно донести эту информацию до всех участников.

Кстати! Зарегистрируйтесь в нашем сервисе голосовых рассылок Zvonobot и получите первые 20 звонков — бесплатно 😉

Основные виды бизнес процессов

Все процессы делятся на 6 групп:

- Основная, представляющая полезную ценность для потребителей.

- Вспомогательная, обеспечивающая существование основных процессов, но не имеющая ценности для потребителей.

- Управляющая, предназначенная для контроля над основной и вспомогательной группой процессов и над процессом исполнения целей.

- Сопутствующая – вспомогательный вид процессов, которые будут приносить дополнительный доход.

- Группа развития, предназначенная для увеличения производительности и доходов предприятия.

- Категория совершенствования, направленная на улучшение рабочего процесса, повышения его качества.

Еще есть такие виды процессов: внутренние и внешние, в зависимости от формы решаемых задач, а также структурные (оптимизируют рабочий процесс) и функциональные (направлены на решение текущих задач).

Правила описания основных бизнес процессов

Описание процессов в разных организациях имеют свою специфику, в зависимости от особенностей производства. Однако есть общие правила описания, которые необходимо будет соблюдать на всех предприятиях:

- Законченность, т.е. любая деятельность должна будет иметь собственную цель, конечный итог (иногда в ходе работы цель может измениться).

- Краткость. Инструкции должны быть изложены лаконично с обозначением основных этапов работы и задач сотрудников без лишних деталей и сложных терминов. Это обеспечит быструю и слаженную работу всех отделов.

- Использование общепринятых, типовых обозначений по стандартам IDEF3, BPMN 2.0, BPMN (для преобразования задач в наглядные схемы и таблицы есть специальные программы), чтобы любой участник процесса описания смог прочитать инструкцию и верно истолковать ее.

- Указание конкретных участников процесса описания и ответственных лиц с четким распределением задач между ними.

Описание процессов начинается с моделирования схем. Подробно описываются только те процессы, которые уже были сформированы в компании.

Уровни анализа

Менеджер самостоятельно определяет, насколько подробно будет описан основной бизнес-процесс. Его можно анализировать на 5 уровнях:

- Операции. Это самый детализированный уровень, когда будет требоваться перечислять каждое действие.

- Действия – это ряд операций, в котором должна быть соблюдена определенная последовательность.

- Процедуры – несколько объединенных действий, выстроенных в определенном порядке для достижения поставленных целей.

- Базовый уровень, на котором объединяется несколько взаимосвязанных процедур, которые будут служить достижению результатов. Обычно в них участвует несколько сотрудников.

- Направление работы. Это самый обобщенный уровень, который включает в себя несколько процессов.

Этапы описания

Составление описания бизнес процесса будет осуществляться пошагово в 11 этапов:

- Определение цели описания. Процесс и описание могут иметь разные цели. На этом этапе нужно будет сформулировать, зачем данному процессу требуется описание. Например, внедрение автоматической системы приема заявок или снижение стоимости производства и т.д.

- Определение целей описания основного процесса – конечного результата, который нужно будет получить. Целей бывает несколько. Все они должны быть обозначены. Например, покупатель может приобрести товар или отказаться от него. Обоим варианта необходимо описание.

- Привлечение руководящих сотрудников для обсуждения сформулированных задач и нюансов их выполнения.

- Донесение информации до сотрудников, которые будут максимально эффективно выполнять задачи. Важно сформулировать их четко, ясно.

- Расставление приоритетов. Все задачи и действия будут делиться на первостепенные и менее важные. При этом учитывается основная цель, количество ресурсов, время, финансы и прочие факторы при описании.

- Фиксация начала и конца процесса при описании, их четкое выделение среди прочих элементов.

- Определение ключевых точек, которые будут влиять на получение результата. Например, ведение переговоров, торг с клиентом, формирование счета на оплату и др. Эти точки могут иметь несколько сценариев, для каждого из которых необходимо описание.

- Создание черновика предварительного описания, который должны будут получить все заинтересованные лица: руководители, клиенты.

- Согласование деталей, учет комментариев и пожеланий всех участников процесса описания.

- Презентация финального описания с внесенными корректировками (все они должны быть согласованы с руководством).

- Оформление окончательного варианта описания с подробными схемами, планами, моделями и иными документами.

Форматы описания бизнес процессов

Описание процессов может быть в 3 форматах:

- Текстовом, когда информация изложена, в основном, в виде текста. Это самый распространенный вид описания.

- Табличном – наглядном виде. Но здесь есть сложности с подготовкой шаблонов.

- Графическом – самом удобном и понятном варианте в виде моделей и схем.

Каждое описание процесса из них имеет свои плюсы и минусы.

простота реализации

отсутствие требований к навыкам оформителя

множество текста, который нужно полностью прочитать для выделения самого важного

сложности при структурировании и анализировании текста

отсутствие наглядности, что затрудняет восприятие бизнес-процесса

специфический, сложный язык для описания некоторых процессов

отсутствие необходимости в подготовке при наличии шаблона

простое заполнение таблиц без особых навыков

структурированная и понятная демонстрация данных описания

дает возможность сравнения и анализирования числовых показателей описания

необходимость в предварительной разработке шаблонов

отсутствие возможности изложить в таблице сложный бизнес-процесс с развернутым описанием

ограниченное место для данных

сложность восприятия при избытке данных

сложности при отображении ответвлений

наглядная демонстрация информации описания, что обеспечивает простоту восприятия

формирование целостной картины описания процесса, благодаря графическому отображению

глубокая детализация элементов описания

возможность включения любого количества ответвлений

удобное использование графики при разработке программного обеспечения

потребность в специальных навыках

работа с графикой требует большого количества времени

Схема описания бизнес процессов

Когда обработка процессов осуществляется графическим способом, демонстрация информации будет осуществляться с помощью схемы. Так, наглядно можно проследить весь механизм.

Для построения схемы по описанию процессов могут использоваться специальные программы. Это осуществляется поэтапно:

- Фиксация границ – начальной и конечной точки основного процесса описания.

- Выделение основных блоков – базы процесса, в соответствии с их положением в последовательности.

- Внесение дополнительных элементов – ответвлений, всех возможных путей развития событий.

- Распределение ролей между участниками. Один сотрудник может одновременно исполнять несколько ролей.

- Добавление документов: кейсов, презентаций, инструкций, писем и пр.

- Внесение данных об источниках и программном обеспечении, с помощью которых осуществляется автоматизация процесса описания.

- Обозначение инструментов, которые могут помочь в достижении целей.

- Внесение критериев эффективности, с помощью которых будет производиться оценка результата.

- Моделирование процесса с учетом всех полученных сведений при описании.

Схема описания отображается либо в виде карты (блок-схем), либо маршрута (движение данных и ресурсов в процессе). Для этого применяются стандартные международные формы документирования (нотации).

Создание и оптимизация бизнес процессов на предприятии

В ходе создания процессов систематизируются все элементы производственного процесса: ресурсы, информация, пространство, время, техники и пр. Для качественного выполнения этой задачи нужно будет:

- оценить те процессы, которые уже протекают на предприятии, и описать их модели по принципу «как есть»;

- оставить и обновить существующие модели до формата «как быть должно»;

- обеспечить контроль над процессами.

Анализирование

Сначала всегда необходимо проанализировать существующие процессы, выявить дублирующиеся элементы, оптимизировать задачи. Это необходимо, когда:

- есть жалобы от клиентов на качество обслуживания или товара;

- заявки не исполняются к установленному сроку;

- процессы состоят из длинного цикла действий (больше, чем три или пять);

- у предприятия слишком крупные расходы на обслуживание склада и логистики;

- часть помещений пустует;

- загруженность мощностей на максимальном пределе;

- внедрение нового товара или модернизация технологий требуют слишком крупных трат.

Чтобы проанализировать текущие процессы, необходимо их описать. Это требуется, если:

- компания – крупная (у нее есть филиалы, много заявок, покупателей);

- производственный процесс имеет сложную многоэтапную структуру;

- происходит расширение задач организации, открытие дополнительных филиалов, увеличение штата;

- меняется руководство или оформляется франшиза;

- обслуживанием заказов начинает заниматься другой производственный участок;

- сотрудники вынуждены несколько раз выполнять одни и те же операции;

- в рабочий процесс внедряются новые информационные системы.

Процессы можно не описывать в небольших организациях или на только что открывшихся предприятиях.

Пошаговое описание

Описание текущего бизнес процесса строится поэтапно:

- Собирается команда участников этого процесса, включая руководителей.

- Происходит сбор всей необходимой информации о наличии ресурсов, мощностей, требований к качеству продукта, времени для выполнения заявок и пр.

- Формулируется конечный итог.

- Организуется интервью с работниками для определения этапов производства.

- Создается текстовое или графическое описание.

Управление бизнес процессами

Для реализации потенциала предприятия в полном объеме нужно будет правильно выстроить управление бизнес процессами (BPM). Оно состоит из 4 ступеней:

- Этап моделирования, когда происходит определение и описание процессов. Также здесь устанавливается ответственность руководителей.

- Выполнение указанных в описании задач.

- Контроль работы персонала и движения финансов. Сотрудник на руководящей должности следит за исполнением сроков, качества продукции, равномерной загруженностью кадров, переработками, премированием и штрафами сотрудников.

- Анализ выполненной работы, сравнение полученного результата с поставленными задачами, выявление ошибок и оптимизация управления процессом.

Качественное управление деятельностью компании определяется бизнес процессами. Если правильно описать и распределить задачи, проконтролировать их выполнение, показатель эффективности будет высоким.

Зарождение BPM

По мере роста и развития компаний стала появляться необходимость в выстраивании правильного контакта отделов. Причем эта потребность возникла как в малом бизнесе, так и на крупных предприятиях.

Прогресс не стоял на месте, в рабочий процесс стали внедряться технологии, предназначенные для облегчения и автоматизации организационной деятельности, повышения ее эффективности и гибкости. Постепенно они переросли в полноценное управление BPM.

Модель зрелости BPM

Зрелость системы управления отражается в модели описания процессов BPM. В ней отображены стадии управленческого процесса. Чем выше уровень, тем более детального и качественного построения управления процессами можно добиться. На низких уровнях наблюдается хаотичность и неуправляемость.

Моделирование бизнес процессов

С помощью построения модели процессов организуется их максимально точное и полное описание. Оно бывает 3 видов:

- Структурное, которое позволяет исследовать текущие и будущие системы. Оно может быть:

- функциональным (последовательное построение схемы с использованием конкретных ресурсов);

- имитационным (учитываются временные интервалы, внутренние и внешние условия);

- информационным (отображается связь объектов и их характеристики).

- Ориентированное на объекты без детализации – любые преобразуемые предметы в рабочем процессе.

- Интегрированное – сочетающее несколько моделей, т.е. комплексное.

Нотации моделирования

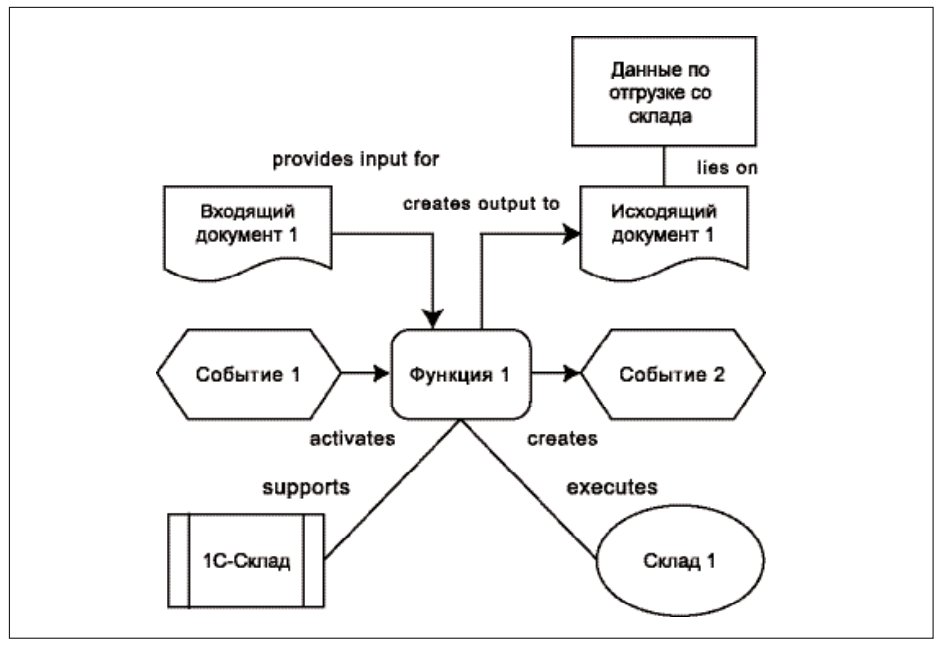

В процессе моделирования используются специальные технические условные обозначения (нотации) – единые по всему миру:

| ARIS | Его используют при создании, анализировании, внедрении и оптимизации процессов |

| DFD | Предназначен для использования в макропроцессах бизнеса |

| UML | Применяется при разработке программного обеспечения, демонстрирует ошибки в структуре |

| IDEF | Разделяет и объединяет блоки IDEF0, изображает процесс IDEF3 |

| BPMN | Демонстрирует процесс в разных аудиториях |

| RAD | Предназначена для описания и анализирования функциональных элементов, а также демонстрации их взаимодействия |

| WFD | Отражает процессы на нижнем уровне, демонстрирует последовательность действий и время их выполнения |

| ANSI | Это блок-схемы, которые демонстрируют, как идет процесс |

| ERM | Позволяют сделать описание концепции процессов |

| SADT | Помогают создавать функциональные модели |

| FCD | Создан для описания действий, исполнителей, оборудования символами |

| EPC | В рамках сложного комплексного процесса позволяет определить его вход и выход |

| STD | Отражает поведение системы во время внешнего воздействия |

| Дорожки Брюса Силвера | Используется, как дополнение для демонстрации перехода ответственности от одного сотрудника к другому |

| Unified Modeling Language | Позволяет визуализировать, сконструировать, задокументировать системы и процессы, скачать сформированные документы |

| Карты потоков ценностей | Отражают потраченные ресурсы и время |

| Цветные сети Петри | Предназначены для демонстрации переходов, событий, действий |

В чем разница между нотациями

Все нотации имеют свои особенности и используются в разных ситуациях. Какие из них выбрать, решает менеджер в процессе моделирования. Обычно используют BPMN или ARIS.

BPMN имеет особенности:

- развитость семантики;

- использование логических событий, операторов;

- подходит для описания специфических процессов;

- позволяет имитировать процесс;

- отражает, как действие может прерваться.

Нотацию ARIS выбирают с учетом ее характеристик:

- отражение статуса документа;

- демонстрация событий, происходящих до операции и после нее;

- использование логических операторов;

- поддержка корректной имитации процесса;

- построение крупных диаграмм;

- трудоемкость процесса моделирования;

- ограниченность семантики.

На практике использовать BPMN удобнее, так как она поддерживает больше инструментов. С ее помощью можно построить схему как отдельного процесса, так и целой серии.

Платное и бесплатное программное обеспечение и сервисы для создания и описания модели бизнес процесса

Моделирование процессов осуществляется в специальных программах. Самые популярные и удобные из них:

| Bizagi Process Modeler | Бесплатный софт для небольших организаций, который можно скачать в интернете. Поддерживает построение диаграмм, позволяет распределить приоритеты. Имеет широкий функционал. Созданную схему можно проверить, изменить ее части, добавить свои элементы, скачать, распечатать. Все сопутствующие документы формируются автоматически и сохраняются в файл. Поддерживает русский язык и одновременную работу нескольких менеджеров. |

| Visual Paradigm | Платная программа, с помощью которой можно построить схему со всеми корпоративными процессами с взаимосвязанными элементами. Описания можно протестировать или задать их для отдельных составных частей. Для каждого объекта можно установить свои правила. |

| Elma BPM | Платное ПО, позволяющее следить за работой бизнес-схемы в онлайн-режиме. Задачи можно распределить между конкретными работниками. Поддерживается подключение 1C и загрузка документов. |

| Fox Manager | Софт, который позволяет создать карту процесса с планом. У поставленных задач можно контролировать степень выполнения и качество, их эффективность и всего рабочего процесса в целом. |

| ARIS Express | Бесплатная программа для построения моделей и карт. Есть поддержка инструмента Smart Design: после внесения данных схема выдается автоматически. Отдельно созданные модели не могут быть объединены в общий процесс. |

| Business Studio | Софт от российского разработчика для контролирования исполнения поставленных задач и автоматической генерации документов. Может применяться совместно с другими программами. |

Как рассчитать стоимость бизнес процесса

Перед тем как приступить к управлению и оптимизации процессов, необходимо будет проанализировать предстоящие расходы поэтапно:

- Собрать первичные данные о процессе, сделать его описание, определить, какие операции, как часто и кем будут выполняться. Данные обычно заносятся в таблицу MS Excel с названием столбцов: «Наименование операции», «Коэффициент использования» (частота повторения данной операции), «Исполнитель».

- Проанализировать, сколько времени будет требоваться на выполнение каждой операции. Для этого можно использовать методы фотографирования (фиксация процесса выполнения операции каждым сотрудником), экспертной оценки персонального бизнес-аналитика, анализа данных с помощью информационной системы (на основе прошлого опыта). На практике часто применяются комбинированные способы. Полученные данные заносятся в таблицу в графу «Время исполнения операции».

- Подсчет стоимости ресурсов. Для этого рассчитывается, сколько стоит 1 минута работы данного сотрудника (исходя из размера его заработной платы). Затем это значение умножается на время исполнения операции. Полученное значение заносится в таблицу в графу «Стоимость ресурсов за 1 мин». Для получения полной картины стоимости процесса необходимо добавить все остальные статьи расходов: арендную плату, закупку расходных материалов и пр., но без излишней детализации, так как этот этап может затянуться.

- Подсчет стоимости всего процесса с учетом полученных данных. Для этого необходимо рассчитать, во сколько обходится выполнение одной операции (стоимость минуты времени работника умножается на длительность выполнения задачи). Эти данные нужно занести в таблицу в графу «Стоимость 1 операции», а затем заполнить столбец «Стоимость операций за месяц». Путем сложения значений в последнем столбце можно получить стоимость всего процесса. При этом нужно учитывать, что подобный расчет может иметь большие погрешности.

- Анализирование стоимости процесса. Когда цена каждой операции будет наглядно отображена в таблице, у руководства обычно появляется желание ее удешевить. Сделать это можно с помощью полного исключения данной операции из процесса (нужно проанализировать, насколько она необходима для получения результата), использования более дешевых ресурсов или менее квалифицированных кадров, ускорения выполнения операций, упрощения рабочего процесса.

- Анализирование нагрузки на работников. Для этого учитываются не только операции данного процесса, но и все остальные функции сотрудников. Расчеты помогают понять, насколько та или иная операция трудозатратная, а также распределить нагрузку равномерно между участниками.

Внедрение бизнес процессов

Внедряемый процесс может быть как новым, так и уже существующим, но в обновленном виде. В любой ситуации эта процедура происходит поэтапно:

- Знакомство персонала с новой системой, чтобы они могли ориентироватся не результат.

- Презентация преимуществ, выгоды и эффективности использования системы.

- Тестовый запуск программы на одном сотруднике или в одном отделе.

- Проведение обучения других сотрудников при положительных результатах тестирования.

- Полноценный запуск процесса.

- Управление процессом, осуществление контроля над работой персонала и соблюдением алгоритмов новой системы. Этим занимается руководитель или специальный менеджер.

Еще на этапе внедрения нужно, чтобы каждый сотрудник работал по новой схеме.

Оптимизация бизнес процессов

После того как бизнес процесс внедрен, его нужно будет оптимизировать для четкой и слаженной работы всех подразделений. Оптимизация производится 2 методами:

- «Здравый смысл», когда:

- удаляются дублирующиеся операции;

- исключается лишний контроль;

- автоматизируются часто повторяющиеся операции;

- равномерно распределяются ресурсы;

- корректируются все составляющие процесса: материалы, технологии и пр.;

- процесс максимально упрощается;

- все операции стандартизируются;

- назначается параллельное выполнение задач, процесс ускоряется;

- продолжительность операций и расходов на них сокращаются.

- «Бережливое производство», когда:

- минимизируются паузы в рабочем процессе (простой машин, согласование заказа и пр.);

- исключается производство излишков;

- нерациональные действия сотрудников сводятся к минимуму;

- сокращаются перемещения работников для сохранения времени;

- выпускаемая продукция страхуется на предмет появления возможных дефектов;

- обеспечивается достаточный объем ресурсов.

Оптимизация процесса происходит вскоре после его внедрения.

Автоматизация бизнес процессов

Чтобы оптимизировать внедренный процесс, часто требуется его автоматизация – использование специального ПО для ускорения, упрощения и облегчения выполнения задач.

Автоматизация помогает при:

- сборе информации;

- формировании отчетов;

- передаче информации между отделами;

- снижении расходов на ресурсы;

- оперативном информационном обмене между заказчиками и исполнителями;

- повышении эффективности рабочего процесса.

Для автоматизации используются различные программы (CRM с поддержкой звонков клиентам прямо из системы, ERP). Руководство делает выбор на основе поставленных задач.

Плюсы внедрения процессного управления

Управление процессами и их автоматизация имеет преимущества:

- непрерывное получение данных;

- оперативное выполнение однотипных операций;

- замена человека на компьютер, когда это возможно;

- повышение качества и скорости работы сотрудников;

- быстрый обмен данными между сотрудниками;

- высокая точность операций;

- параллельное выполнение нескольких задач;

- быстрое принятие решений по алгоритму;

- быстрое формирование документов и отчетов.

Реинжиниринг и постоянное совершенствование

Реинжиниринг – это кардинальная перестройка бизнес процессов.

У каждой организации своя специфика и свой порядок этой процедуры, но есть 5 основных шагов:

- Определение потребностей организации, выявление слабых мест.

- Формирование группы ответственных специалистов из своих или персональных привлеченных работников.

- Планирование основных процессов на основе проблем, потребностей клиентов, задач предприятия.

- Смена подхода для улучшения рабочего процесса.

- Подключение сотрудников к тестированию процессов и его полноценному запуску.

Реинжиниринг позволяет осуществлять качественное управление бизнес процессами на предприятии, оперативно решать проблемы по мере их поступления. Так, можно будет оптимизировать до 20% всех процессов в компании.

В ходе постоянного совершенствования происходит последовательная и одновременная проработка большого числа процессов. Такой подход характеризуется:

- непрерывными изменениями;

- постепенным внедрением новой системы;

- командной деятельностью;

- широким охватом всех отделов предприятия;

- минимизацией дефектов с работой на опережение.

Так можно будет осуществлять постоянное управление процессами без глобальных трансформаций.

Пример удачного анализа и оптимизации бизнес процессов

На предприятии по производству молочной продукции был проведен анализ управления процессами. В ходе него были выявлены проблемы:

- долгая доставка до прилавков магазинов, продукция доходила до потребителей несвежей, что изменило отношение покупателей к бренду;

- простой производственного цеха из-за задержек поставки молока.

После этого были сформулированы задачи:

- Уменьшить срок доставки товара до 5 ч.

- Обеспечить своевременную доставку молока в цеха.

Оптимизация процесса позволила предпринять меры:

- Сменить поставщика молока.

- Приобрести дополнительные автомобили для оперативной отправки продукции и нанять водителей.

Ошибки при внедрении систем управления

При внедрении системы управления следует учитывать возможные ошибки:

- Неправильная формулировка цели и задач.

- Отсутствие согласованности между подразделениями.

- Иррациональные желания, не соответствующие возможностям.

- Чрезмерная детализация процесса.

- Описание всех операций и процессов на предприятии.

- Игнорирование общепринятых условных обозначений с использованием своих нотаций.

- Желание получить прибыль от каждого процесса.

- Формирование идеальной схемы процесса.

Ситуации, когда бизнес процессы нужно описывать

Обычно описание процессов требуется, когда компания только создается. Но иногда и длительно существующий бизнес нуждается в трансформации:

- Резкий рост объемов производства. В период развития возрастает нагрузка на предприятие, нанимаются новые сотрудники, расширяется ассортимент. При наличии описанных процессов все эти действия упорядочены и доступны для всех новых работников. Управление осуществляется более эффективно.

- Производство, требующее сложных, многоэтапных действий. Каждое из них должно быть четко описано.

- Открытие новых филиалов по франшизе. Без описания процессов это сделать нельзя, у партнеров должны быть четкие инструкции с полной детализацией рабочего процесса, чтобы применять его на практике.

- Оптимизация финансов, уменьшение расходов на выпуск товаров, выявление ненужных трат.

- Подготовка к дальнейшему развитию предприятия, его расширению.

Как бизнес процессы могут быть оптимизированы и усовершенствованы

Каждое успешное предприятие должно подстраиваться под меняющиеся экономические условия. По мере изменений спроса, климата, финансирования, открытия конкурентов важно вовремя корректировать рабочий процесс, оптимизировать управление бизнес процессами.

Оптимизация позволяет повысить эффективность деятельности компании и еще поднять на новую ступень систему управления. Она обеспечивает гибкость в изменчивой внешней и внутренней среде, а значит, предприятие всегда будет функционировать.

Если в процессе развития компании применяют прежние способы управления, со временем руководитель заметит, что они стали неэффективны. Это происходит, когда расширяется ассортимент продукции, меняется структура или объемы производства.

Помимо этого оптимизация требуется, когда нужно:

- улучшить уже существующую систему управления процессами;

- расширить производство;

- снизить производственную мощность;

- улучшить сервис;

- повысить качество товара;

- сократить штат без потери качества;

- повысить конкурентоспособность;

- повысить эффективность отдельных подразделений.

Где можно обучиться управлению бизнес процессами

Бизнес процессами занимается персональный бизнес-аналитик. Получить профильное образование можно различными способами:

- Непрофильные вузы с направлениями «Экономика», «Менеджмент».

- Профильные учебные заведения со специализацией «Предпринимательство».

- Курсы с государственной поддержкой, т.е. бесплатные для слушателей. В каждом регионе есть свои представительства.

- Курсы от «Сбера» и Google – лучший бесплатный вариант для получения образования по бизнесу в интернете. Бонусные уровни открываются после прохождения тестирования на сайте. А в блоге постоянно публикуются полезные статьи по теме.

- Платные онлайн-курсы от «Синергия», Skillbox.ru, «Нетологии» и пр. с получением официального сертификата по e mail.

Заключение

Успех деятельности предприятия, во многом, зависит от грамотного применения и управления бизнес процессами. При запуске новой организации или для решения текущих проблем нужно правильно описать процессы, внедрить их и обеспечить контроль над выполнением поставленных задач. Каждый процесс должен двать четкий ответ на поставленный вопрос.

Отзывы о бизнес процессах

«У меня небольшое мебельное производство. Сначала я стабильно получал прибыль, но потом случился кризис. Доходы становились все меньше и меньше. Самостоятельно обнаружить проблему не удавалось. После того как был приглашен персональный бизнес-аналитик и было организовано управление процессами, ситуация сразу изменилась. Так, были повышены цены на готовую продукцию, организована перестановка кадров (уволены низкоквалифицированные работники и наняты хорошие специалисты), расширен ассортимент, открыта новая точка продаж»