Добавить в «Нужное»

Увеличение стоимости основных средств

Основные средства (ОС) принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 7 ПБУ 6/01). И по общему правилу первоначальная стоимость объектов ОС изменению не подлежит (п. 14 ПБУ 6/01). В то же время, как и во многих правилах, тут есть исключения. О том, когда первоначальная стоимость основных средств все-таки может увеличиваться, расскажем в нашей консультации.

Первоначальная стоимость ОС может увеличиваться…

Первоначальная стоимость объектов основных средств может увеличиваться в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и переоценки.

С точки зрения бухгалтерского учета достройка, дооборудование, реконструкция и модернизация основных средств рассматриваются как однотипные операции, поскольку их учет и документально оформление в целом схожи. Поэтому для удобства достройку, дооборудование, реконструкцию и модернизацию основных средств будем в этой консультации также называть просто «модернизацией».

Затраты на модернизацию ОС учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (п. 42 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н, Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). При этом кредитуются те счета учета, с которыми связана модернизация объекта ОС.

Приведем некоторые типовые проводки в таблице:

| Операция | Дебет счета | Кредит счета |

|---|---|---|

| Начислена амортизация ОС, участвующих в модернизации других объектов основных средств | 08 | 02 «Амортизация основных средств» |

| Списано оборудование, использованное при модернизации ОС | 07 «Оборудование к установке» | |

| Списаны материалы на модернизацию ОС | 10 «Материалы» | |

| Приняты к учету работы (услуги) сторонних организаций по модернизации ОС | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |

| Начислена заработная плата работников, занятых модернизацией ОС | 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | |

| Начислены страховые взносы с заработной платы таких работников | 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» |

После того, как работы по модернизации, увеличивающие стоимость объекта ОС, завершены, накопленные вложения во внеоборотные активы списываются в состав основных средств (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):

Дебет счета 01 «Основные средства» — Кредит счета 08

Приемка законченных работ по модернизации оформляется соответствующим актом (п. 71 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н). В качестве такого акта можно использовать, к примеру, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3 (Постановление Госкомстата от 21.01.2003 № 7).

Данные о новой, увеличенной, первоначальной стоимости объекта основных средств по итогам модернизации вносятся в инвентарную карточку учета объекта ОС по форме № ОС-6 (Постановление Госкомстата от 21.01.2003 № 7) или в иной документ, в котором организация ведет учет наличия объектов ОС и их движения внутри организации (п. 40 Приказа Минфина от 13.10.2003 № 91н).

Первоначальная стоимость объектов ОС может также увеличиваться в результате переоценки. В этом случае корректируется не только стоимость основного средства, учтенного на счете 01, но и начисленная по нему на момент переоценки амортизации.

При первичной дооценке ОС формируются такие проводки:

Дебет счета 01 – Кредит счета 83 «Добавочный капитал»

Дебет счета 83 – Кредит счета 02

Подробнее о порядке проведения переоценки основных средств и отражении ее результатов в бухгалтерском учете организации мы подробно рассказывали в отдельной консультации.

Конечно, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и переоценки объектов основных средств их стоимость может не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Содержание страницы

- Суть переоценки основных фондов

- Обязательно ли переоценивать фонды

- Цели и задачи

- Какое именно имущество можно переоценивать

- Существенность переоценки ОС

- Что необходимо для проведения переоценки

- Способы проведения переоценки

- Результаты переоценки

- Влияние на налоговый учет

- Коэффициент переоценки

Основные материальные и нематериальные активы постоянно изменяют свою остаточную стоимость. Большинство постепенно теряет ее, перенося на производимую с их помощью продукцию – амортизируясь. Но бывают и ситуации, когда в результате модернизации или улучшения тот или иной актив увеличивается в стоимости. Кроме того, предприятие обновляет свои материальные активы, приобретая новые взамен изношенных, расширяет их базу. Так или иначе, стоимость основных активов предприятия – это параметр, постоянно находящийся в динамике, а значит, требующий регулярного аналитического и бухгалтерского учета.

Важно, чтобы этот параметр находился в реальном соответствии с рыночными характеристиками стоимости, чтобы отражать в бухгалтерских документах истинную остаточную стоимость, а не просто выраженную в тех или иных цифрах.

В статье мы осветим суть процедуры переоценки основных имущественных активов организации, как она происходит в соответствии с последними законодательными нововведениями, а также покажем, как это делается на конкретном примере.

Суть переоценки основных фондов

Имущество предприятия с течением времени меняет свою стоимость в результате износа (физического и/или морального). Параллельно протекают рыночные процессы, с разной скоростью изменяющие цену различных активов: недвижимости, оборудования, инструментов, транспортных средств и т.п. Переоценка проводится как раз для того, чтобы привести эти данные к единому показателю.

Динамика рыночной стоимости активов очень неравномерна, ее трудно оценить с точки зрения определенных факторов, поэтому стоимость имущества в каждый отдельно взятый момент не отражает его реальной цены в современных условиях рынка. Отсюда возможны существенные искажения в разных параметрах активов:

- себестоимости;

- амортизационных отчислений;

- рентабельности фондов;

- базы для налогообложения.

Итак, переоценка основных фондов организации – это уточняющие мероприятия по приведению остаточной стоимости активов к уровню фактической их цены на рынке, то есть установление полной цены, которая понадобилась бы на их восстановление или реновацию до первоначального состояния в современных реалиях.

НАПРИМЕР. Два года назад предприятие приобрело новое оборудование, стоившее 50 000 руб. За два года оно утратило в результате амортизации 7 тыс. руб. Таким образом, его остаточная стоимость по бухгалтерским документам составит 43 тыс. руб. Но в результате определенных рыночных процессов (производитель выпустил усовершенствованную модель) реальная стоимость такого оборудования данного уровня износа на рынке составляет только 35 тыс. руб. Это значит, что на сегодняшний день его можно продать именно за эту сумму. Необходимо произвести переоценку, в результате которой на бухгалтерском балансе это оборудование будет отражено по стоимости 35 тыс. руб., что является его реальной рыночной ценой, достоверной при финансовом учете.

Обязательно ли переоценивать фонды

Согласно п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденных приказом Министерства финансов России от 30 марта 2001 г. № 26н, предприятие имеет право, но не обязано производить переоценку своего имущества. Обязательность этой процедуры в Российской Федерации упразднена в 1997 году.

Законодательный порядок переоценки имущественных фондов излагается в Налоговом Кодексе РФ в ст. 256 «Амортизируемое имущество», а также в ст. 257 «Порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества». По регламенту нужно соблюдать следующие условия:

- единожды проведя переоценку, фирма должна делать эту процедуру регулярно, но не чаще 1 раза в год (это становится обязанностью);

- результат проведенной переоценки в документах нужно отражать на конец отчетного периода (до 2011 года было – на начало);

- объекты переоценки должны находиться в собственности организации;

- порядок переоценки должен утверждаться в учетной политике организации;

- начало процесса переоценки инициируется приказом по предприятию и составлением ведомости переоцениваемых объектов;

- коммерческие предприятия оставляют вопрос о самостоятельности проведения переоценки или привлечения для этого сторонних организаций на собственное усмотрение.

Цели и задачи

В практике учета переоценку основных фондов предприятия производят для того, чтобы:

- определить адекватную рыночную стоимость данного основного актива;

- для привлечения инвестиционных партнеров (например, для залоговой стоимости при кредитовании);

- при перспективах увеличения уставного капитала;

- при планах на реструктуризацию;

- для уточнения себестоимости и цены производимой продукции (в рамках финансового анализа);

- для избегания падения рыночной стоимости активов ниже уставного фонда (это грозит ликвидацией фирмы);

- если нужно предоставить финансовую отчетность по международным стандартам;

- при страховке имущества (уточняется страховая база);

- возможность сократить налог на имущество (для компаний с низкой прибылью), поскольку уменьшится стоимость ОС по балансу;

- уменьшение базы налога на прибыль (для рентабельных организаций) в результате роста амортизационных отчислений, если стоимость ОС после переоценки повысится.

Какое именно имущество можно переоценивать

Переоценка основных средств может производиться в отношении:

- рабочего оборудования;

- недвижимости – зданий и сооружений, в том числе и незавершенных;

- приборов, станков, инструментов;

- вычислительной техники;

- транспортных средств;

- различного инвентаря;

- оборудования, которое только подготовлено для установки;

- любых основных фондов, которые на данный момент не действуют, но не списаны с баланса (на консервации, в резерве, подготавливаются к списанию и пр.).

Существенность переоценки ОС

Требование существенности изложено в п. 44 «Методических указаний об учете основных средств», утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2010 г. № 91н. Оно гласит, что стоимость переоцененных основных средств, отраженная на балансе, должна существенно отличаться от первоначальной, иначе нет и смысла в проведении переоценки. Барьер существенности условно установлен в 5% (согласно приказу Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н), каждая организация вправе самостоятельно установить его в учетной политике, закрепив в локальных актах.

НАПРИМЕР. ООО «Бригантина» приняло решение о переоценке основных активов. По балансу на конец предыдущего отчетного года стоимость основных средств составляла 2 000 000 руб. (допустим, что группа ОС однородная). После переоценки текущая (восстановительная) стоимость активов составила 2 200 000 руб. Разница составляет 2 200 000 – 2 000 000 = 200 000 руб., что составляет 10%, признаваемых существенной разницей, поэтому данные изменения следует отразить в балансе.

Если бы восстановительная стоимость составила 2 020 000 руб., то полученная разница не была бы признана существенной и решение о переоценке бы не принималось.

Что необходимо для проведения переоценки

До того, как начать процедуру переоценки ОС, нужно провести ряд подготовительных мероприятий, таких как:

- Проверка наличия объектов основных активов, подлежащих переоценке. Этот этап завершается составлением ведомости с перечнем переоцениваемых объектов.

- Принятие решения о переоценке и оформление его документально. Издание приказа по организации для всех служб, которые будут принимать участие в этом процессе. В тексте приказа должны быть отражены такие особенности:

- объекты, подлежащие переоценке;

- методика проведения переоценки (метод, способ отражения на бухгалтерском балансе);

- лица, несущие ответственность за проведение и оформление переоценки.

- Сбор и взятие на вооружение необходимой сопутствующей информации:

- сведений об уровне рыночных цен на аналогичные объекты ОС (по статистическим данным, информации от торговых инспекций и др.);

- данные о рыночной стоимости из СМИ и специальных литературных источников;

- сведения о стоимости продукции партнеров и конкурентов;

- экспертные заключения.

Способы проведения переоценки

Закон определяет два возможных метода для изменения балансовой стоимости ОС:

- индексация – стоимость ОС корректируется на основании специальных статистических индексов-дефляторов;

- прямой перерасчет относительно реальных рыночных цен – используется чаще, поскольку в настоящее время Росстат не публикует на регулярной основе статистические индексы, необходимые для применения первого метода.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если то или иное основное средство уже подвергалось переоценке, то в дальнейшем для этой процедуры нужен перерасчет по его восстановительной стоимости с учетом начисленной суммы амортизации за время использования этого имущества.

Результаты переоценки

Итогом проведения переоценки активов может быть увеличение или уменьшение стоимости, по сравнению с рыночной. Таким образом, на бухгалтерском балансе может быть проведена одна из двух предусмотренных законом процедур: дооценка или уценка, после чего восстановительная стоимость на балансе будет принята за первоначальную.

Дооценка ОС

Если восстановительная стоимость оказалась больше остаточной, то данное основное средство необходимо дооценить.

Сумма, на которую была увеличена стоимость актива или группы активов, зачисляется в добавочный капитал компании. В предыдущие годы суммы амортизационных отчислений, составившие уценку и проходящие по балансу в числе «прочих расходов», должны были быть равными начисленной дооценке и вноситься в «прочие доходы».

Балансовые проводки:

- дебет 01, кредит 83/91.1 – увеличена сумма первоначальной стоимости основного средства;

- дебет 83/91.1, кредит 02 – увеличена сумма амортизационных отчислений на данное основное средство.

Уценка ОС

Производится, если по результатам индексации или перерасчета восстановительная стоимость получилась меньше, нежели остаточная.

Данная сумма относится на «прочие расходы»: она уменьшает добавочный капитал организации, который был образован за счет дооценки данного основного средства в другие периоды. Та сумма, на которую получилось превышение, и составляет уценку. Ее относят на «прочие расходы».

Проводки по балансу:

- дебет 83/91.1, кредит 01 – уменьшена первоначальная стоимость основного средства;

- дебет 02, кредит 83/91.1 – уменьшена начисленная амортизация ОС.

ВНИМАНИЕ! Если в результате переоценки объект основного средства совсем утрачивает стоимость и подлежит списанию, оформляется его выбытие, отражающееся в составе «прочих расходов». При этом сумма его дооценки должна быть перенесена в нераспределенную прибыль организации.

Влияние на налоговый учет

С точки зрения налогообложения, ни дооценка, ни уценка основных средств не влияют на размер дохода или расхода организации, поскольку реально средства не тратились и не приобретались. Поэтому налог на прибыль от результатов переоценки не изменится. Это отражено в НК РФ и в письмах Минфина России от 8 июля 2011 г. № 03-03-06/1/412, от 8 сентября 2011 г. № 03-03-06/1/544.

ВНИМАНИЕ! Налоговый Кодекс предусматривает изменение стоимости основных средств только в четко определенных законом случаях, таких как реконструкция, модернизация, ликвидация и др. (ч.2 ст. 257 НК РФ). Переоценка в этот перечень не входит.

Однако переоценка повлияет на налоговую базу, исчисляемую для уплаты налога на имущество.

Поэтому в бухгалтерском и налоговом учете будет по-разному отражена сумма амортизации на данное основное средство или однородную группу. Такая постоянная разница вызывает появление постоянного налогового актива (п. 7 ПБУ 18/02).

Коэффициент переоценки

Данный показатель представляет собой отношение реальной (восстановительной) стоимости ОС к первоначальной.

Иногда коэффициентом переоценки называют индекс-дефлятор, разработанный Росстатом для проведения переоценки методом индексации. В рамках этого метода первоначальную стоимость основных активов нужно было умножить на установленный Росстатом коэффициент для данной группы, действующий на нужный период. Эти коэффициенты регулярно публиковались Росстатом специально для нужд переоценки. Росстат разрабатывал их на основе цен фирм-производителей, а для объектов недвижимости – на основе цен на строительно-монтажные работы по различным регионам.

Сегодня метод индексации официально не отменен, однако фактически он утратил силу, поскольку Росстат перестал публиковать регулярную динамику статистических индексов-дефляторов. Предприятию не возбраняется применять индексацию при переоценке, но при этом оно должно установить индекс либо самостоятельно, либо обратившись в Росстат на платной основе. Поэтому на практике при современной переоценке ОС практически повсеместно применяется метод прямого перерасчета.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Поскольку с точки зрения закона существует выбор между методом индексации и прямого перерасчета при переоценке ОС, то он должен быть отражен в учетной политике конкретной организации.

Все компании, которые используют основные средства, должны начислять по ним амортизацию. Рассказываем, как отражать её в учёте, исходя из последних изменений законодательства.

Бухгалтерский учёт амортизации

С 2022 года бухгалтерский учёт основных средств нужно вести в соответствии с новым ФСБУ 6/2020. Этот стандарт предусматривает немало нововведений, которые касаются, в том числе, и амортизации.

По каким объектам нужно начислять амортизацию в бухучёте

Компания в общем случае должна амортизировать все принадлежащие ей основные средства (ОС). Теперь это относится и к коммерческим, и к некоммерческим организациям.

Есть категории объектов ОС, по которым начислять амортизацию не нужно (п. 28 ФСБУ 6/2020):

- Инвестиционная недвижимость, если компания учитывает её по переоценённой стоимости. К инвестиционной относится недвижимость, которую компания приобрела для перепродажи с наценкой или сдачи в аренду (п. 11 ФСБУ 6/2020).

- Основные средства, которые не теряют свои потребительские свойства со временем. Например, земля и другие природные объекты.

- Объекты, которые законсервированы в целях, связанных с мобилизацией. Если основное средство не используют по любой другой причине, его нужно продолжать амортизировать на общих основаниях (п. 29, 30 ФСБУ 6/2020).

Периодичность и дата начисления амортизации

По новым правилам начинать начисление амортизации в общем случае нужно с даты, когда объект признан в бухучёте, а завершать — в дату его списания. Можно продолжать использовать ранее действовавший порядок: начинать и завершать начисление амортизации с 1 числа следующего месяца после даты признания или списания объекта. Но нужно упомянуть об этом в учётной политике (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Теперь не обязательно начислять бухгалтерскую амортизацию ежемесячно. Компания может делать это один раз за отчётный период. По умолчанию это год, если организация не сдаёт промежуточную бухгалтерскую отчётность по требованию закона или по решению собственников.

Можно продолжать начислять амортизацию раз в месяц, например, если эти данные нужны для управленческой отчётности. Это правило тоже нужно отразить в учётной политике.

Амортизация основных средств в деталях

Подарок для наших читателей — запись вебинара по учёту амортизации в 2022 году. Два часа подробного разбора новаций, конкретных примеров и ответов на вопросы!

Спикеры — известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:

- Алексей Иванов — директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».

- Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Исходные данные для расчёта амортизации

Первоначальная стоимость

Для того, чтобы рассчитать амортизацию, нужно знать первоначальную стоимость объекта ОС. Это сумма всех капитальных вложений, связанных с его покупкой или созданием (п. 12 ФСБУ 6/2020 и п. 10 ФСБУ 26/2020). Первоначальная стоимость в течение времени использования объекта может изменяться:

- Увеличиваться в результате модернизации, реконструкции и других подобных операций (п. 24 ФСБУ 6/2020).

- Увеличиваться или уменьшаться при переоценке, если компания приняла такое решение в отношении данной группы объектов (п. 13 ФСБУ 6/2020).

После каждого такого изменения нужно будет рассчитывать амортизацию, исходя из новой первоначальной стоимости. Кроме первоначальной стоимости для расчёта потребуются элементы амортизации: срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления. Подробнее о них расскажем далее.

Срок полезного использования (СПИ)

Компания определяет СПИ самостоятельно, исходя из технических характеристик объекта, планируемых условий его эксплуатации, принятой инвестиционной программы по замене основных средств и т. п. (п. 9 ФСБУ 6/2020).

Ликвидационная стоимость

Это ещё одно нововведение, предусмотренное ФСБУ 6/2020. В общем случае предполагается, что по окончании СПИ организация получит от объекта дополнительную выгоду. Например, основное средство можно продать, сдать в металлолом, разобрать на запчасти или стройматериалы и т. п. Основное средство после завершения СПИ должно отражаться в бухучёте не по нулевой, а по ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020).

Если балансовая стоимость объекта становится меньше ликвидационной, например, после уценки, начисление амортизации нужно прекратить. Балансовая стоимость — это разность между первоначальной стоимостью объекта, с учётом всех изменений, если они были, и накопленной амортизацией.

Ликвидационную стоимость можно признать равной нулю и полностью списать стоимость объекта в течение СПИ. Для этого должно выполняться одно из следующих условий (п. 31 ФСБУ 6/2020):

- Компания не ожидает поступлений, связанных с выбытием объекта в конце СПИ.

- Данные поступления нельзя оценить, либо они несущественны. Критерии существенности нужно закрепить в учётной политике. Например, это может быть определённый процент от первоначальной стоимости объекта.

Способ начисления амортизации

В новом стандарте предусмотрены три способа: линейный, уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции (объёму работ). Конкретный способ нужно применять к каждой группе основных средств (п. 34 ФСБУ 6/2020).

Группа — это несколько объектов ОС, которые компания использует сходным образом. Например, недвижимость, транспорт, станки и т.п.

Выбирать способ начисления амортизации нужно таким образом, чтобы он максимально полно отражал распределение во времени экономических выгод, которые компания получит от объекта.

Подробнее о каждом из способов расскажем ниже.

Компания должна проверять и, при необходимости, пересматривать, элементы амортизации не реже, чем раз в год. Проверку нужно проводить и чаще, если есть основания полагать, что тот или иной элемент может измениться. Например, при существенном изменении рыночных цен.

Как начислять амортизацию линейным способом

Линейный способ амортизации нужно применять, если объект основных средств удовлетворяет двум условиям (п. 35 ФСБУ 26/2020):

- Срок полезного использования (СПИ) определяется периодом, в течение которого объект приносит организации экономическую выгоду.

- В течение всего СПИ компания использует объект с одинаковой интенсивностью и получает выгоду от него равномерно.

Примеры таких объектов — здания и другая недвижимость. Также линейный способ можно применять и для оборудования, если интенсивность его использования не меняется за время СПИ.

При линейном способе стоимость объекта переносят на затраты равномерно в течение всего СПИ. При этом амортизация за каждый период равна отношению разности между балансовой и ликвидационной стоимостью к оставшейся части СПИ.

Пример 1

Компания «ПромДеталь» купила фрезерный станок за 850 000 руб. Организация планирует использовать его 8 лет с одинаковой интенсивностью, а затем продать на металлолом за 50 000 руб. Амортизация за первый год: (850 000 руб. — 50 000 руб.) / 8 лет = 100 000 руб. За второй год: (850 000 руб. — 50 000 руб. — 100 000 руб.) / 7 лет = 100 000 руб.

И так до конца срока. Если все исходные данные в течение СПИ останутся неизменными, то амортизация за каждый год будет равна 100 000 руб. Предположим, что организация после двух лет эксплуатации станка пересмотрела его ликвидационную стоимость. Повысились цены на металл и бухгалтер, получив информацию от коммерческой службы, решил, что доход от продажи металлолома составит 80 000 руб. Тогда амортизация, начиная с третьего года эксплуатации, уменьшится: (850 000 руб. — 200 000 руб. — 80 000 руб.) / 6 лет = 95 000 руб.

Как начислять амортизацию способом уменьшаемого остатка

Способ уменьшаемого остатка также применяют для объектов, у которых СПИ определён как период. Но в данном случае речь идет об основных средствах, которые компания использует неравномерно: более интенсивно в начале СПИ и в щадящем режиме — ближе к его завершению. Например, так эксплуатируют транспортные средства и производственное оборудование.

Методику начисления амортизации в этом случае компания должна разработать самостоятельно. Единственное условие — от периода к периоду суммы амортизации должны снижаться. Например, можно рассчитывать амортизацию по аналогии с линейным способом, но применять коэффициенты, которые постепенно уменьшаются. Обосновать размер коэффициентов можно на основании заключений технических подразделений, которые отвечают за обслуживание данного объекта.

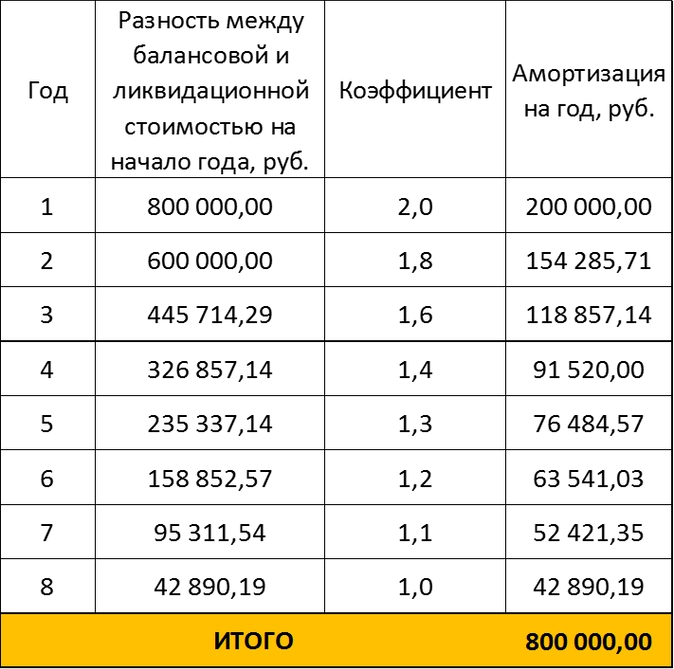

Пример 2

Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что компания планирует в первые годы использовать станок более интенсивно, а затем снизить нагрузку на него. Коэффициенты, которые характеризуют интенсивность использования станка, бухгалтер получил от начальника цеха. Результаты расчёта приведены в таблице.

Например, амортизация за первый год: (850 000 руб. — 50 000 руб.) / 8 лет х 2 = 200 000 руб. За второй год: (850 000 руб. — 50 000 руб. — 200 000 руб.) / 7 лет х 1,8 = 154 285,71 руб.

Как начислять амортизацию пропорционально объёмам

Если срок полезного использования ОС привязан к объёмам выпущенной продукции или выполненных работ, амортизацию начисляют пропорционально этим объёмам (п. 36 ФСБУ 6/2020). Здесь речь идёт об объёмах в натуральном выражении, привязывать амортизацию к выручке нельзя.

Чтобы определить сумму амортизации за период при этом способе, нужно:

- Рассчитать разность между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта на начало периода.

- Определить отношение между натуральным показателем за период и его остатком до конца СПИ.

- Перемножить величины из пунктов 1 и 2.

Пример 3

Компания «АвтоПлюс» купила микроавтобус для пассажирских перевозок за 6 500 000 руб. Организация собирается использовать его в течение 5 лет, а затем продать за 1 500 000 руб. Бухгалтер получил от службы главного механика информацию о планируемом пробеге на период СПИ. Результаты расчёта приведены в таблице:

Например, амортизация за первый год: (6 500 000 руб. — 1 500 000 руб.) х (70 тыс. км / 250 тыс. км) = 1 400 000 руб. За второй год: (6 500 000 руб. — 1 500 000 руб. — 1 400 000 руб.) х (60 тыс. км / 180 тыс. км) = 1 200 000 руб.

Как отражать амортизацию в бухучёте

Для учёта амортизации основных средств предназначен счёт 02.

По кредиту этого счёта отражают начисление амортизации в корреспонденции со счетами по учёту затрат или капвложений:

Дт 08 (20, 23, 25, 26…) — Кт 02

Также по кредиту счёта 02 нужно показать увеличение амортизации по другим причинам, например, в результате дооценки объекта:

Дт 83 — Кт 02

По дебету счета 02 отражают уменьшение начисленной амортизации:

Дт 02 — Кт 01 — списание амортизации при продаже или ином выбытии ОС

Дт 02 — Кт 83 — уменьшение амортизации при уценке

Налоговый учёт амортизации

Какие виды имущества относятся к амортизируемому для налогового учёта

Для того, чтобы имущество можно было признать амортизируемым в налоговом учёте, оно должно соответствовать следующим условиям (п. 1 ст. 256 НК):

1. Объект находится в собственности организации, либо является предметом лизинга при выполнении следующих условий:

- договор лизинга заключён до 01.01.2022;

- имущество по договору находится на балансе лизингополучателя.

2. Первоначальная стоимость объекта превышает 100 тыс. руб.

3. Организация использует объект в деятельности, направленной на получение дохода.

4. Срок полезного использования имущества превышает 12 месяцев.

Амортизация не начисляется по следующим видам имущества (п. 2 ст. 256 НК):

- Земельные участки, водные и другие природные объекты.

- Объекты незавершенного строительства.

- Имущество бюджетных и некоммерческих организаций, кроме объектов, используемых для предпринимательской деятельности.

- Объекты внешнего благоустройства, например, относящиеся к дорожной сети.

- Объекты, в отношении которых организация использовала право на налоговые вычеты.

- Объекты, приобретённые или построенные за счёт бюджетных средств.

Начисление амортизации в налоговом учёте нужно приостановить, если объект по решению руководителя (п. 3 ст. 256 НК):

- Переведён на консервацию на срок свыше трёх месяцев.

- Находится на реконструкции или модернизации в течение длительного периода (свыше 12 месяцев) и в это время не используется для получения дохода.

Периодичность и дата начисления амортизации

В налоговом учёте амортизацию начисляют только ежемесячно (п. 2 ст. 259 НК). Начинать начисление амортизации нужно с 1 числа следующего месяца после того, как компания ввела объект в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК). Завершать начисление — с 1 числа того месяца, в котором объект выбыл, был списан или исключён из состава амортизируемого имущества (п. 5, 6 ст. 259.1 и п. 8 ст. 259.2 НК).

Если компания приостанавливала начисление амортизации из-за консервации, реконструкции или модернизации, то возобновлять начисление нужно с 1 числа следующего месяца, после того, как указанный процесс завершили.

Если компания ликвидируется или проходит реорганизацию, начислять амортизацию нужно до того месяца включительно, в котором был завершён один из этих процессов. Вновь созданная или реорганизуемая компания должна начать начислять амортизацию с первого месяца после даты её государственной регистрации (п. 5 ст. 259 НК).

Элементы амортизации в налоговом учёте

В налоговом учёте нет термина «элементы амортизации», но сами элементы присутствуют, хотя порядок их определения существенно отличается от принятого в бухучёте.

Первоначальная стоимость

В налоговом учёте первоначальная стоимость объекта ОС в общем случае равна сумме расходов на его покупку или создание, а при необходимости — доставку и доведение до пригодного для эксплуатации состояния (п. 1 ст. 257 НК).

Есть особые случаи определения первоначальной стоимости:

- Если основное средство получено безвозмездно или выявлено в результате инвентаризации, его оценивают по рыночной цене.

- Для основных средств, полученных в лизинг и учитываемых на балансе лизингополучателя, первоначальную стоимость нужно определить на основании расходов лизингодателя:

- на приобретение (изготовление);

- на доведение до готовности к использованию.

Это правило работает только для договоров лизинга, заключённых до 01.01.2022.

Переоценку в налоговом учёте не проводят. Первоначальная стоимость объекта может быть увеличена только в результате модернизации, реконструкции и других подобных операций. Снижение первоначальной стоимости возможно только при частичной ликвидации объекта.

Например, демонтировали часть здания в связи с износом или после аварии. Ликвидационной стоимости в налоговом учёте нет. Амортизировать нужно всю первоначальную стоимость объекта.

Срок полезного использования

Основные средства для целей налогового учёта разделены на 10 амортизационных групп. Для каждой группы установлен диапазон сроков полезного использования (п. 3 ст. 258 НК).

Чтобы определить, к какой группе основных средств относится тот или иной объект, нужно руководствоваться постановлением от 01.01.2002 № 1. Определять принадлежность объекта к конкретной группе нужно в соответствии его кодом по классификатору ОКОФ.

Если объекта нет в постановлении № 1, нужно установить для него СПИ самостоятельно. При этом нужно ориентироваться на технические характеристики или рекомендации изготовителей (п. 6 ст. 258 НК).

СПИ можно увеличить после реконструкции, модернизации или технического перевооружения. Но СПИ любом случае не должен выходить за пределы диапазона, который установлен для конкретной амортизационной группы.

Методы амортизации

В соответствии со ст. 259 НК в налоговом учёте можно использовать один из двух методов амортизации — линейный или нелинейный. В общем случае компания может самостоятельно выбирать метод амортизации для налогового учёта. Привязки к особенностям использования объекта, как в бухучёте, здесь нет.

Но для зданий, сооружений и передаточных устройств, входящих в восьмую-десятую амортизационные группы, обязательно следует применять линейный метод. Речь идёт об объектах, СПИ которых превышает 20 лет. Менять метод начисления амортизации в налоговом учёте можно с начала года и не чаще, чем раз в пять лет.

Повышающие и понижающие коэффициенты к норме амортизации

К норме амортизации в налоговом учёте можно применять повышающие и понижающие коэффициенты (ст. 259.3 НК). Повышающий коэффициент в пределах 2 разрешается использовать для следующих объектов ОС:

- Испытывающих повышенные нагрузки из-за эксплуатации в агрессивной среде или при работе в несколько смен.

- Принадлежащих сельхозкомпаниям промышленного типа: птицефабрикам, тепличным хозяйствам и т.п.

- Принадлежащих резидентам территорий с льготными режимами налогообложения: промышленно-производственных, туристско-рекреационных или особых экономических зон.

- Имеющих высокую энергетическую эффективность, за исключением зданий (постановление от 17.06.2005 № 600).

- Технологического оборудования, если компания применяет его с использованием наилучших доступных технологий (распоряжение от 20.06.2017 № 1299-р).

- Входящих в 1–7 амортизационные группы и произведённых в рамках специального инвестиционного контракта. Это соглашение между компанией-инвестором и государством о мерах поддержки проекта создания либо модернизации производства (ст. 16 закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ).

Более высокий повышающий коэффициент в пределах 3 можно применять к следующим объектам:

- Приобретённым в лизинг. Исключение — основные средства с небольшим СПИ (до 5 лет), которые относятся к 1–3 амортизационным группам.

- Применяемым исключительно в следующих областях:

- для научно-технической деятельности;

- для добычи углеводородного сырья на новом морском месторождении;

- в сфере водоснабжения и водоотведения.

С 1 января 2023 года появится ещё одна категория основных средств, при амортизации которых можно будет применять повышающий коэффициент 3. Это объекты, которые включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (п. 2 ст. 1 закона от 14.07.2022 № 321-ФЗ).

Одновременно для одного объекта основных средств можно применить не более одного повышающего коэффициента. Также организация по решению руководителя может использовать при начислении амортизации и понижающие коэффициенты. Это может быть любое положительное число меньше 1. Применять такой коэффициент можно к любым объектам ОС. Решение о применении понижающих коэффициентов нужно отразить в налоговой учётной политике.

Амортизационная премия

Амортизационная премия — это возможность единовременно списать на расходы часть стоимости покупки (создания) или модернизации объекта ОС (п. 9 ст. 258 НК):

- До 30% стоимости — для объектов ОС, которые относятся к третьей-седьмой амортизационным группам.

- До 10% стоимости — для остальных объектов ОС.

В этом случае первоначальная стоимость в момент покупки (создания, модернизации) сразу уменьшается на сумму премии и далее при расчёте амортизации нужно исходить из сниженной суммы.

Если объект получен безвозмездно или выявлен при инвентаризации, то применить к нему амортизационную премию нельзя (письмо Минфина от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829). Если компания в течение пяти лет после ввода в эксплуатацию продаст объект взаимозависимому лицу, то ранее начисленную амортизационную премию нужно будет включить во внереализационные доходы в периоде продажи.

Как рассчитывать амортизацию линейным методом

Амортизацию при линейном методе расчёта в соответствии со ст. 259.1 НК РФ нужно определять по формуле:

А = ПС х К, где

ПС — первоначальная стоимость объекта,

К — норма амортизации.

К = 1 / N х 100%, где

N — количество месяцев СПИ

Пример 4

Воспользуемся условиями примера 1 и рассчитаем амортизацию по фрезерному станку. Так как в налоговом учёте нет ликвидационной стоимости, то в качестве первоначальной стоимости станка нужно использовать все затраты на его покупку: 850 000 руб. СПИ равен 8 годам, т.е. 96 месяцам, поэтому:

К = 1 / 96×100% = 1,04%

Амортизация на месяц:

850 000 руб. х 1,04% = 8 854,17 руб.

Годовая сумма амортизации:

8 854,17 руб. х 12 мес. = 106 250,04 руб.

Как рассчитывать амортизацию нелинейным методом

Если компания использует для налогового учёта нелинейный метод, то начислять амортизацию следует не по отдельным объектам, а по амортизационной группе (подгруппе) в целом.

Сумма амортизации на месяц определяется по следующей формуле:

А = Б х К, где

Б — суммарный баланс, т.е. общая остаточная стоимость по данной группе или подгруппе

К — норма амортизации, которая установлена для каждой группы или подгруппы в п. 5 ст. 259.2 НК РФ.

Пример 5

Компания «АвтоПлюс» начисляет амортизацию в налоговом учёте нелинейным методом. В июне 2022 года организация приобрела три микроавтобуса общей стоимостью 12 500 000 руб. Эти транспортные средства относятся к третьей амортизационной группе. Норма амортизации в месяц по ним — 5,6%.

Амортизация по микроавтобусам за июль:

12 500 000 руб. х 5,6% = 700 000 руб.

Баланс по данной группе на 1 августа:

12 500 000 руб. — 700 000 руб. = 11 800 000 руб.

Амортизация за август:

11 800 000 руб. х 5,6% = 660 800 руб.

Как включать амортизацию в расходы для расчёта налога на прибыль

При методе начисления амортизацию следует признавать в расходах ежемесячно (п. 3 ст. 272 НК). При кассовом методе можно учитывать амортизацию только по полностью оплаченным основным средствам. В расходы она включается за отчётный период (пп. 2 п. 3 ст. 273 НК). Это может быть, как месяц, так и квартал, в зависимости от того, как компания рассчитывает налог на прибыль

При продаже основного средства выручку от реализации нужно уменьшить на остаточную стоимость объекта (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК). Если компания продала объект с убытком, то применяется специальное правило (п. 3 ст. 268 НК). Разницу между ценой реализации и остаточной стоимостью следует признать убытком компании. Этот убыток нужно будет ежемесячно включать в прочие расходы равными долями до окончания СПИ.

Пример 6

Компания «АвтоПлюс» продала грузовой автомобиль. Цена реализации — 850 000 руб. Остаточная стоимость на момент продажи — 950 000 руб. На дату продажи до окончания СПИ автомобиля осталось 25 месяцев. Каждый месяц до окончания СПИ организация должна включать в прочие расходы часть убытка: (950 000 руб. — 850 000 руб.) / 25 = 4 000 руб.

Как вести налоговый учёт амортизации

Налогоплательщик должен самостоятельно организовать налоговый учёт так, чтобы получить достоверную информацию о доходах, расходах и других показателях, необходимых для расчёта налога. Для этого нужно по каждому объекту ОС отразить в налоговом учёте следующую информацию:

1. Даты, связанные с движением ОС:

- приобретения;

- передачи в эксплуатацию;

- консервации и расконсервации;

- начала и окончания реконструкции и модернизации;

- исключения из состава амортизируемого имущества;

- выбытия.

2. Срок полезного использования.

3. Первоначальную стоимость и её изменения, например, при реконструкции.

4. Сумму начисленной амортизации в текущем периоде и с момента ввода в эксплуатацию.

5. Остаточную стоимость на момент выбытия.

6. Цену реализации.

7. Дополнительные расходы, связанные с приобретением и выбытием объекта.

Учёт амортизации при переходе на УСН или ЕСХН

Если компания планирует перейти на УСН, то она должна проверить себя на соответствие нескольким критериям. Один из них — остаточная стоимость основных средств, которая не должна превышать 150 млн руб.

Здесь важно помнить, что остаточную стоимость для лимита по УСН нужно определять по правилам бухучёта, но только для тех объектов ОС, которые относятся к амортизируемому имуществу в целях налогового учёта (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).

Если налогоплательщик переходит на УСН «Доходы минус расходы» или ЕСХН, то он может после перехода на спецрежим списать стоимость ОС, оплаченных и не полностью самортизированных во время применения общей налоговой системы (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 и пп. 2 п. 4 ст. 346.5 НК). В отличие от определения лимита для УСН, здесь нужно использовать данные о налоговой амортизации.

Порядок списания остаточной стоимости после перехода на спецрежим зависит от СПИ объекта:

1. До трёх лет — в течение первого года.

2. От трёх до пятнадцати лет включительно:

- в первый год — 50%;

- во второй год — 30%;

- в третий год — 20%

3. Свыше 15 лет — в течение 10 лет равными долями.

Внутри года суммы расходов нужно списывать равномерно по отчётным периодам.

Пример 7

Компания «ПродТорг» перешла на УСН с общей налоговой системы. На момент перехода у компании был в собственности склад. Его СПИ равен 30 годам, а остаточная стоимость на дату смены налогового режима — 3 200 000 руб. Организация должна списывать на расходы стоимость склада в течение первых 10 лет работы на упрощёнке.

Каждый год сумма расходов (Р) будет одинаковой: 3 200 000 руб. / 10 лет = 320 000 руб.

Годовую сумму нужно разделить по кварталам:

320 000 руб. / 4 кв. = 80 000 руб.

Налоговые разницы при учёте амортизации

Временные разницы

Временные разницы между бухгалтерским и налоговым учётом амортизации возникают при следующих условиях:

- Первоначальная стоимость объекта в бухгалтерском и налоговом учёте одинакова.

- В бухгалтерском и налоговом учёте установлены разные СПИ или применяются разные методы начисления амортизации.

В этом случае в бухгалтерском и налоговом учёте в итоге будет списана одна и та же стоимость объекта, но это произойдёт за разные периоды времени.

Бухгалтерская амортизация больше, чем налоговая

Такая ситуация может возникнуть, например, если в бухучёте применяют метод уменьшаемого остатка, а в налоговом учёте — линейный метод. Тогда прибыль в налоговом учёте в начале эксплуатации объекта будет больше, чем в бухгалтерском. А затем, когда бухгалтерская амортизация станет снижаться, налоговая прибыль станет меньше бухгалтерской.

В таком случае нужно признать вычитаемую временную разницу (ВВР) которая равна отклонению между суммой бухгалтерской и налоговой амортизации, и отложенный налоговый актив (ОНА), равный ВВР, умноженной на ставку налога на прибыль (п.11, 14 ПБУ 18/02).

Дт 09 Кт — 68.4 — признан ОНА при превышении бухгалтерской амортизации над налоговой.

Дт 68.4 — Кт 09 — ОНА уменьшен или списан, когда налоговая амортизация стала больше бухгалтерской.

Налоговая амортизация больше, чем бухгалтерская

Так может быть, если в обоих видах учёта используют линейный способ начисления амортизации, но в бухучёте установлен более длительный СПИ. В этом случае в начале эксплуатации объекта прибыль в налоговом учёте будет меньше, чем в бухгалтерском. Затем, когда налоговый СПИ закончится, амортизация будет начисляться только в бухучёте и уже бухгалтерская прибыль станет меньше налоговой.

В этом случае нужно признать налогооблагаемую временную разницу (НВР), которая равна отклонению между суммой бухгалтерской и налоговой амортизации. В бухучёте следует отразить отложенное налоговое обязательство (ОНО), которое равно НВР, умноженной на ставку налога на прибыль (п.11, 15 ПБУ 18/02).

Дт 68.4 — Кт 77 — признано ОНО при превышении налоговой амортизации над бухгалтерской

Дт 77 — Кт 68.4 — ОНО уменьшено или полностью погашено, когда бухгалтерская амортизация начнет превышать налоговую

Пример 8

Компания «АвтоДоставка» приобрела грузовой автомобиль. Первоначальная стоимость в бухгалтерском и налоговом учёте равна 2 400 000 руб. Ликвидационная стоимость в бухгалтерском учёте равна нулю. СПИ в бухучёте — 80 месяцев, а в налоговом учёте — 60 месяцев

Амортизация на месяц в бухучёте:

2 400 000 руб. / 80 мес. = 30 000 руб.

Амортизация на месяц в налоговом учёте:

2 400 000 руб. / 60 мес. = 40 000 руб.

В течение первых пяти лет использования налоговая амортизация каждый месяц будет превышать бухгалтерскую на 10 000 руб.

Поэтому каждый месяц нужно будет делать проводку по начислению ОНО:

Дт 68.4 Кт 77 2 000 руб. (10 000 руб. х 20%)

Таким образом, за 60 месяцев кредитовый оборот по счёту 77 составит 120 000 рублей (60 мес. х 2 000 руб.).

После того, как автомобиль будет полностью амортизирован в налоговом учёте, останется только бухгалтерская амортизация. С этого момента нужно уменьшать налоговое обязательство. Ежемесячная проводка будет такая:

Дт 77 — Кт 68.4 6 000 руб. (30 000 руб. х 20%)

За 20 месяцев, оставшихся до конца бухгалтерского СПИ, дебетовый оборот по счёту 77 составит 120 000 рублей (6 000 руб. х 20 мес.), и в результате ОНО будет полностью погашено.

Постоянные разницы

Возможна ситуация, когда объекты основных средств отражают в бухгалтерском и налоговом учёте по разной первоначальной стоимости. Например, в бухучёте в первоначальную стоимость объекта входят, в том числе, оценочные обязательства, а в налоговом учёте такого положения нет.

Также компания может переоценивать свои ОС в бухучёте. Эта операция также не предусмотрена нормами налогового учёта.

В подобных случаях возникает постоянная разница между бухгалтерским и налоговым учётом. Разница называется постоянной, так как она сохраняется как в текущем, так и в следующих налоговых периодах (п. 4, 7 ПБУ 18/02).

Если бухгалтерская первоначальная стоимость будет больше, чем налоговая, то больше будет и бухгалтерская амортизация. Значит — прибыль в бухучёте будет меньше, чем в налоговом учёте. В таком случае нужно признать постоянный налоговый расход (ПНР). Если же бухгалтерская первоначальная стоимость и амортизация будет меньше налоговой, то прибыль в бухучёте превысит налоговую. В этом случае возникает постоянный налоговый доход (ПНД).

ПНР и ПНД равны произведению отклонения между суммами амортизации и ставки налога на прибыль.

Дт 99 — Кт 68.4 — учтён ПНР

Дт 68.4 — Кт 99 — учтён ПНД

Пример 9

На балансе компании «ОптТорг» находится здание модульного склада. СПИ в обоих видах учёта — 200 месяцев. Первоначальная стоимость в бухучёте 4 200 000 руб., в т. ч. ликвидационное оценочное обязательство — 200 000 руб. Первоначальная стоимость в налоговом учёте — 4 000 000 руб. Амортизация на месяц в бухучёте:

4 200 000 руб. / 200 мес. = 21 000 руб.

В налоговом учёте:

4 000 000 руб. / 200 мес. = 20 000 руб.

Ежемесячная проводка по начислению постоянного налогового расхода:

Дт 99 Кт — 68.4 200 руб. ((21 000 руб. — 20 000 руб.) х 20%)

Как избавиться от налоговых разниц по амортизации и нужно ли это делать

Иногда организации, чтобы упростить свой учёт, хотят устранить налоговые разницы, связанные с начислением амортизации. Теоретически сделать это возможно, если сблизить правила, установленные в бухгалтерской и налоговой учётной политике.

В бухучёте нужно установить:

- Лимит для отнесения объекта к основным средствам, равный 100 тыс. руб.

- Дату начала и окончания начисления амортизации с 1 числа следующего месяца после принятия на учёт или выбытия объекта.

- Ежемесячное начисление амортизации.

- СПИ по всем объектам, равный СПИ в налоговом учёте. Здесь нужно основываться на налоговом СПИ, так как для него предусмотрены ограничения по постановлению № 1, а в бухучёте таких рамок нет.

- Ликвидационную стоимость по всем объектам, равную нулю.

- Линейный способ начисления амортизации.

В налоговом учёте:

- Не использовать амортизационную премию.

- Не использовать повышающие и понижающие коэффициенты.

- Установить линейный метод начисления.

Однако такая попытка формально сблизить два вида учёта может привести к искажению информации о компании. Например, линейный способ начисления в бухучёте подходит не для всех объектов. Если же установить ликвидационную стоимость, равную нулю, по всем основным средствам, то стоимость активов компании будет занижена.

А если отказаться от ускоренной амортизации в налоговом учёте, то придется заплатить больше налога на прибыль. Поэтому при разработке учётной политики нужно в первую очередь думать не об упрощении учёта, а об его достоверности и влиянии на налоговую нагрузку.

Как проводится анализ состояния и использования основных средств

Анализ эффективности использования основных средств позволит определить, насколько продуктивно используется оборудование/механизмы и какова степень обеспеченности производства техникой и оборудованием.

Этот анализ выступает составляющей управленческого учета и дает ответы на следующие вопросы:

- как повлияло состояние основных фондов на производительность труда и какова динамика;

- какова степень загрузки оборудования;

- требуется ли проведение ремонта основных средств и насколько экономически оправданными будут дополнительные вложения.

Для проведения финанализа можно использовать данные из такой статотчетности, как:

- приложение к бухбалансу (форма по ОКУД 0710005, с. 4, 6);

- отчет по форме 11;

- форма 1-натура-БМ;

- баланс;

- инвентарные карточки на основные средства (ОС).

Особенности учета и анализа основных средств с целью оценки их эффективности

Учет и анализ использования основных средств имеют свои особенности в зависимости от классификации основных средств. Относятся нефинансовые активы к производственному или непроизводственному типу, какова принадлежность основных средств (собственные или арендованные), срок использования — все эти факторы влияют на сумму и срок начисления амортизации. А это, в свою очередь, отражается на себестоимости выпускаемой продукции.

Анализ эффективности использования основных средств позволяет принять стратегические решения:

- об увеличении/сокращении парка оборудования (закупке, консервации, продаже, взятии/передаче в аренду);

- проведении ремонта (с определением его масштаба), модернизации;

- изменении числа обслуживающего персонала и необходимости его обучения.

Как оформить ремонт основного средства в целях бухгалтерского и налогового учета, узнайте в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к правовой системе К+, получите пробный демо-доступ бесплатно.

Подробнее об особенностях учета затрат по усовершенствованию оборудования читайте в нашей статье «Модернизация основных средств — бухгалтерский и налоговый учет».

Анализ использования основных средств предприятия

Показатели использования основных средств предприятия — это:

1. Коэффициент загрузки оборудования, отражающий то, насколько эффективно по времени и объему выпуска загружено оборудование. Данный коэффициент часто используют при расчете мощности производства для налаживания синхронной работы различных типов оборудования.

Различают коэффициенты экстенсивности и интенсивности загрузки промоборудования на предприятии, которые обозначим как Кэз и Киз соответственно. Коэффициент экстенсивности загрузки указывает на количественный фактор, а интенсивности — на качественный. Для их расчета используются формулы:

Киз = Всрф / Пмо,

где: Киз — коэффициент интенсивности загрузки;

Всрф — фактическая средняя выработка из расчета на 1 станко-час;

Пмо — проектная мощность промоборудования (плановая выработка) на 1 станко-час.

Кэз = Врф / ФРОпл,

где: Кэз — коэффициент экстенсивности загрузки;

Врф — время (фактическое) работы оборудования, измеряемое в часах;

ФРОпл — фонд плановой работы оборудования, измеряемый в часах.

Произведение обоих коэффициентов загрузки (экстенсивности и интенсивности) образует интегральный коэффициент (Ки) использования промоборудования на предприятии:

Ки = Кэз × Киз.

2. Составляющая при расчете общей рентабельности производства, которая при увеличении средней по году стоимости оборудования и неизменности получаемой прибыли прямо пропорционально влияет на уменьшение рентабельности. Так, общая рентабельность (ОР) рассчитывается по формуле:

ОР = 100% × Прб / (СОПФсг + СОбСсг),

где: Прб — балансовая прибыль;

СОСсг — стоимость (среднегодовая) основных средств;

СОбСсг — стоимость (среднегодовая) оборотных средств.

Об эффективности использования оборотных средств читайте в статье «Собственные оборотные средства и их оборачиваемость».

В этой связи можно сделать вывод, что показатель, указывающий на рентабельность производства, демонстрирует, в частности, насколько целесообразно используются основные фонды.

Основные показатели эффективности использования основных средств

Показатели эффективности основных средств наглядно демонстрируют взаимосвязь полученной прибыли и стоимости основных средств, использованных для достижения данного финрезультата. Показатели эффективности — это также соотношение темпов роста производительности и стоимости промоборудования.

Для анализа эффективности использования основных средств используются такие основные показатели, как:

- фондоотдача;

- фондоемкость;

- фондовооруженность (энерго- и механовооруженность).

Подробнее остановимся на способах их расчета, а также их значении в общем анализе деятельности предприятия:

1. Коэффициент фондоотдачи (Кфо) указывает на то, какой объем выпуска продукции приходится на каждый рубль, затраченный на оборудование. Этот показатель наиболее точно в экономическом плане указывает на то, эффективно ли используются ОС на предприятии.

Для расчета коэффициента применяется формула:

Кфо = Овп / СОСсг,

где: Овп — объем выпущенной за год продукции;

СОСсг — стоимость (среднегодовая) ОС.

Формула дает достаточно точный результат, но обязывает рассматривать данный показатель в динамике. В большинстве случаев для получения одномоментного значения в знаменателе используется остаточная стоимость ОС. А также в зависимости от целей анализа в числителе может учитываться объем реализованной продукции, если ранее выпущенная на данном оборудовании залежалась на складе.

При расчете фондоотдачи учитываются собственные и арендованные ОС, за исключением законсервированных / сданных в аренду и потому не участвующих в производственном процессе. Для расчета берется восстановительная или первоначальная стоимость основных фондов. При проведении анализа показателя в динамике за несколько лет следует скорректировать числитель на коэффициент изменения цен и структурных сдвигов в ассортименте продукции, а знаменатель — на коэффициент переоценки ОС.

2. Коэффициент фондоемкости (Кфе), наоборот, укажет на то, сколько денег было затрачено на основные фонды для выпуска продукции на 1 руб. Этот коэффициент является обратным коэффициенту фондоотдачи и может быть определен по простой формуле:

Кфе = 1 / Кфо.

Коэффициент фондоемкости наиболее полно указывает на потребность в оборудовании и прочих основных фондах. Так, совершенно четко видно, сколько денег надо потратить на промоборудование, чтобы получить запланированный объем выпущенной продукции. Коэффициент определяется по формуле:

Кфе = СОСсг / Овп.

Чем эффективнее используются ОС, тем выше фондоотдача и ниже фондоемкость.

3. Последним среди основных показателей эффективности использования ОС является коэффициент фондовооруженности (Кфв). Он наглядно укажет, насколько работники предприятия обеспечены техникой, необходимым для труда оборудованием и иными основными фондами. Для расчета показателя применяется формула:

Кфв = СОСсг / ЧРсп,

где: ЧРсп — численность занятых на производстве работников (среднесписочная).

Связь показателей фондовооруженности и фондоотдачи осуществляется через расчет коэффициента производительности труда (Кпрт), который рассчитывается по формуле:

Кпрт = Овп / ЧРсп.

То есть между всеми 3 основными коэффициентами существует такая связь:

Кфо = Кпрт / Кфв.

Чтобы повысить эффективность использования ОС, необходимо позаботиться о том, чтобы рост объемов выпущенной продукции опережал рост затрачиваемых на основные фонды средств.

Также при расчете общей фондовооруженности можно выделить коэффициенты энерго- и механовооруженности промпредприятия — Кэв и Кмв соответственно. Они рассчитываются по следующим формулам:

Кэв = МО / ЧРсп,

где: МО — мощность установленного оборудования;

Кмв = СРМсг / ЧРсп,

где: СРМсг — стоимость (средняя по году) рабочих механизмов.

Итоги

Для анализа эффективности использования основных средств используются показатели, которые четко указывают на то, насколько загружено оборудование, оснащены работники и экономично ли тратятся капвложения.

Расчет этих показателей необходим для осуществления управленческого учета на предприятии и незаменим при планировании производственной деятельности.