Был ли частный бизнес в СССР? Был, и в немалых объемах, причем речь не только про нэп. Сегодня мы вспомним разные занятия, которые по современным меркам считаются частным предпринимательством, но были разрешены в СССР.

С чего все началось

Начиналось все с очень больших неприятностей: коллапса экономики и голода. Советская власть строила военный коммунизм — когда все материальные блага не то чтобы общие, но в любой момент могут быть конфискованы на нужды революции. Всю гражданскую войну, с 1917 по 1921 год, на территориях, где действовала советская власть, применялась продразверстка, «излишки» продуктов изымались у крестьян для кормления города: пролетариата, армии и прочих институтов революционной власти.

Фактически частная собственность осталась в минимальных объемах: у крестьян-единоличников, ремесленников и других самозанятых граждан, — потому что главной идеей коммунистической революции был именно отказ от частной собственности на средства производства. Эксплуатация, то есть наличие работников, запрещалась. Крупные предприятия остались без старого руководства, большей частью не работали, многие были разрушены.

Результатом такой политики стало сокращение производства продуктов как минимум в 2 раза: крестьяне бунтовали и производили ровно столько, чтобы прокормить себя. Полуголодный город тоже не развивался. Войска то подавляли крестьян, то сочувствовали им (восстание в Кронштадте). В общем, «костлявая рука голода сжимала горло Советской России».

Кто-то спросит: как же они выживали эти три года? Про крестьян мы уже сказали. А остальные выкручивались как могли, меняли результаты своего труда и ценности из прошлой жизни на продукты. Писатель Куприн, переживший голод, называл спасителем России мешочника и призывал поставить ему памятник.

Правда, советская власть мешочников не жаловала, иногда расстреливала и без разговоров конфисковывала все, что считала излишками.

А потом случился нэп

Игнорировать разруху и голод советская власть не могла, но наладить производство не получалось. Идеи коммунистического труда в реальном производстве работали очень и очень плохо.

И тогда случилось несколько событий, из-за которых большевики-идеалисты иногда пускали себе пулю в лоб, а прочие учились гибкости. Все это произошло в 1921 году:

- 21 марта отменили продразверстку и ввели продналог. Между прочим, смелый шаг, все равно что сейчас в разы уменьшить налоги на предприятия. Дело в том, что продотряды забирали порядка 70% зерна, а налог составлял только 30%.

- 28 марта разрешили свободный обмен сельхозпродукции на другие товары. Правда, из этого сразу же появился не обмен товарами между рабочими и крестьянами, а рынок.

- 7 апреля разрешили кооперативы — такие же, как в конце СССР: с одной стороны, частная собственность, но владельцами предприятия могли быть только те, кто в них непосредственно работал.

- 17 мая некоторые предприятия стали переводить в частное управление.

- 24 мая разрешили частную торговлю продуктами питания, изделиями кустарей и малых предприятий.

- 5 июля частникам временно разрешили брать в аренду государственные предприятия — так они иногда возвращались бывшим хозяевам.

- 7 июля разрешили открывать любые предприятия и нанимать до 20 работников (на предприятиях с механизаций — не более 10 работников).

30 октября 1922 года приняли Земельный кодекс, согласно которому категорически запрещалась частная собственность на землю, но допускалась аренда земли.

Чуть позже частникам разрешили нанимать работников в сельском хозяйстве.

Крупная промышленность осталась государственной, но возникли синдикаты и тресты — объединения предприятий, где действовали некоторые капиталистические механизмы.

В СССР появились биржи. Примерно 85% кредитов были коммерческими. Деньги реально обеспечивались золотом. В Советскую Россию вернулся иностранный капитал.

Темпы либерализации были невиданными даже после падения советского блока — отчасти потому, что не забылось старорежимное прошлое. Бизнесу не надо было учиться, его нужно было просто опять разрешить.

Некоторые убежденные коммунисты были в ужасе и действительно кончали жизнь самоубийством. Большинство терпело частников как вынужденное временное зло. Некоторые успели легализовать экспроприированное за годы гражданской войны (не на себя: тогда коммунистам полагалась аскеза и партмаксимум по зарплатам — с 1920 по 1929 год коммунист, даже если он был директором, не мог получать больше квалифицированного рабочего).

Экономические результаты появились довольно скоро. Вот некоторые особо значимые из них:

- Уже в 1922 году частными были 31,7% промышленных предприятий. В торговле их было больше: в следующие годы частники заняли 25% оптовой торговли, 50% оптово-розничной и 83,4% розничной. На селе частными были практически все хозяйства (коллективизация еще не началась, колхозы, совхозы и коммуны были редкостью).

- Основная масса частных предприятий относилась к малому бизнесу. В промышленности малые предприятия давали 22,4% всего оборота, на них трудилось 57,1% всех работников.

- В 1926—1927 годах экономика вернулась к довоенным показателям благополучного 1913 года.

Но уже в 1926 году резко поднялись налоги для частников. В конце 1920-х нэп однозначно сворачивался, появлялось все больше запретов на виды деятельности, по ценам, на определенные операции и так далее. Фактически бизнес выдавливали из советского настоящего, а в светлое будущее ни частников, ни кустарей брать не собирались, о чем прямо заявляли на высшем уровне.

Уход частников почти сразу привел к недостатку товаров. Вспоминают очереди в московских универмагах в 8 тыс. человек. Это совпало с коллективизацией на селе. Стало резко не хватать продуктов питания. В стране ввели хлебные карточки, по карточкам же распределяли и многие другие продукты. Добавим, что в годы нэпа случился единственный за всю советскую историю кризис перепроизводства. В следующие десятилетия и до конца СССР бывал только дефицит. В 1931 году полностью запретили частную торговлю, и это можно считать концом нэпа.

Здесь можно было бы рассказать гораздо больше, эпоха хорошо задокументирована и ярко описана в литературе. Но одни только взаимоотношения частников и государства заслуживают нескольких научных работ.

Отметим только, что нэпманы, как бы ни представляло их советское искусство, прямой опасности для советской власти точно не представляли. Они не были олигархами, не влияли на политику, не вступили в борьбу, когда у них отняли предприятия и имущество и даже когда их начали сажать. А вот идеологическая угроза, очевидно, была: слишком успешен был частник на фоне государственной экономики. Производительность труда на частных предприятиях была в 1,7—2 раза выше, чем на государственных.

И отдельно про Беларусь

Нэп как-то больше ассоциируется с Москвой, Ленинградом, Одессой: рестораны, наряды, джаз.

А в Беларуси в эти же годы была «прищеповщина», как потом назвали идею наркома сельского хозяйства Прищепова о свободном выборе землепользования и переселении на хутора. По его мнению, «Беларусь в развитии сельского хозяйства должна идти по пути Дании и должна стать Данией на востоке Европы». Прищепова посадили (а потом расстреляли) за «насаждение кулацких единоличных хозяйств», которое еще и принимало «национальные формы».

И кое-что про Китай. За восстановлением страны в годы нэпа лично наблюдал архитектор китайских реформ Дэн Сяопин. В 1985 году он прямо сказал, что «наиболее правильной моделью социализма была новая экономическая политика в СССР». Так или иначе, проверенные нэпом подходы в Китае работают до сих пор.

Частники при Сталине

В 1929 году Сталин четко определил: «Если мы придерживаемся нэпа, то только потому, что он служит делу социализма. Когда он перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту». Сворачивание частной инициативы, индустриализация, коллективизация, а затем голод в отдельных регионах и хлебные карточки по всему Союзу — все это было при Сталине. Но некоторый легальный бизнес, как ни удивительно, при нем тоже был.

С закрытием частных предприятий не исчезла промысловая кооперация, остались артели, продолжили работу кустари-одиночки. Они не были большинством ни в одной из крупных отраслей, их как бы не замечали, но они были и немало делали. Остались рынки, которые долгие годы официально называли колхозными.

Что такое промысловая кооперация? Не углубляясь в теорию, скажем, что это колхозы в промышленности. Формально ведь и колхоз принадлежал всем, кто в нем работал, и председателя выбирали, а не назначали. Как это происходило на самом деле, объяснять, наверное, не нужно. Что бо́льшую часть произведенных продуктов следовало принудительно сдавать государству, тоже не повторяем, у нас уже был материал про трудодни. Но то, что оставалось после расчета с государством, распределялось между колхозниками, а те могли везти эти продукты на рынок — и не только выданное в колхозе, но и продукты своего личного хозяйства.

Часть произведенного в личных хозяйствах тоже следовало сдавать государству. Тут сохранились интересные цифры. В 1940 году от подсобных хозяйств поступило:

- 100% яиц от всего объема их производства по стране (птицефабрики построят позже);

- 30% картофеля;

- 26% молока;

- 25% мяса;

- 22% шерсти.

При этом подсобные хозяйства занимали всего 5—7% всех сельхозугодий. Разница в производительности колоссальная, но государство продолжало колхозное строительство.

Промысловая кооперация оказалась в сравнительно более благоприятном положении: артели и кооперативы обычно не имели жесткого госзаказа, но чаще производили товары для конечных потребителей, сами назначали цены и находили сбыт. Правда, цены государство ограничило: они не могли быть выше аналогичных государственных более чем на 10%. Было много проблем с обеспечением сырьем, в то время как госпредприятия получали его в плановом порядке. Но даже при всех советских ограничениях эти негосударственные предприятия оказывались более гибкими, что-то производили без отчетности, что-то покупали и продавали за «черный нал».

Во второй половине 1950-х промысловой кооперацией занималось порядка 1,8 млн советских граждан. Доля таких предприятий в общем объеме промышленной продукции составляла 5,9%. Но они делали:

- почти все игрушки для детей;

- порядка 70% посуды;

- около 40% мебели;

- более 33% верхней одежды.

По закону артели отдавали государству 60% прибыли, остальное вкладывали в развитие. Однако участники артелей (не всех) зарабатывали гораздо больше, чем на заводах.

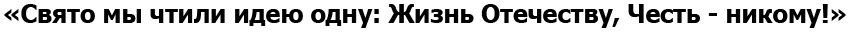

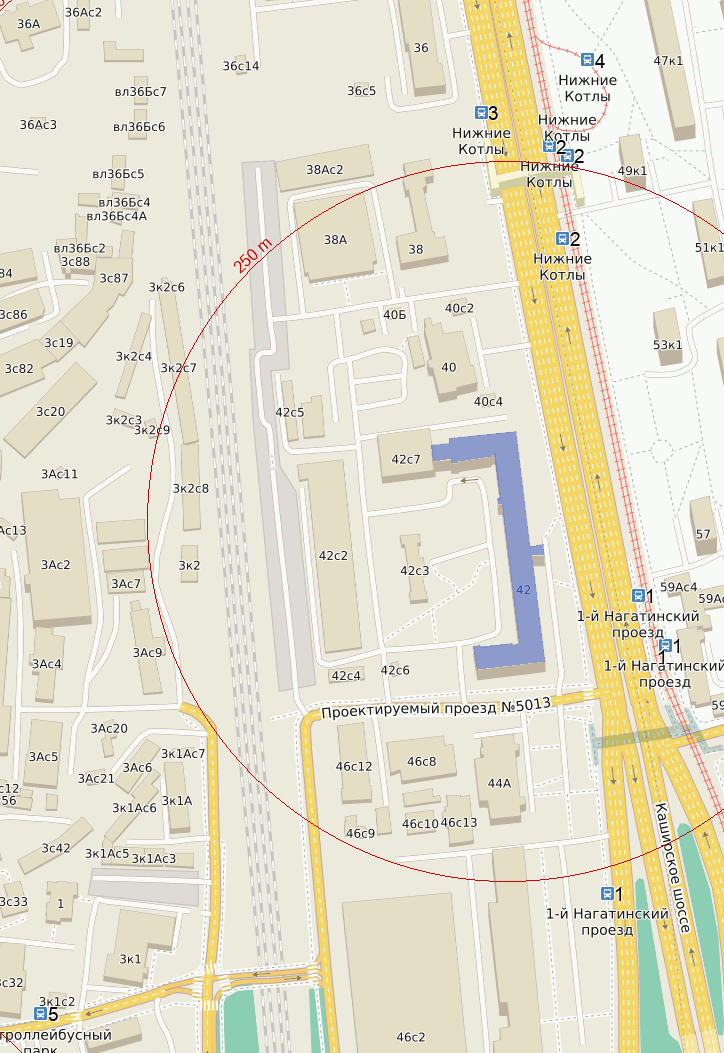

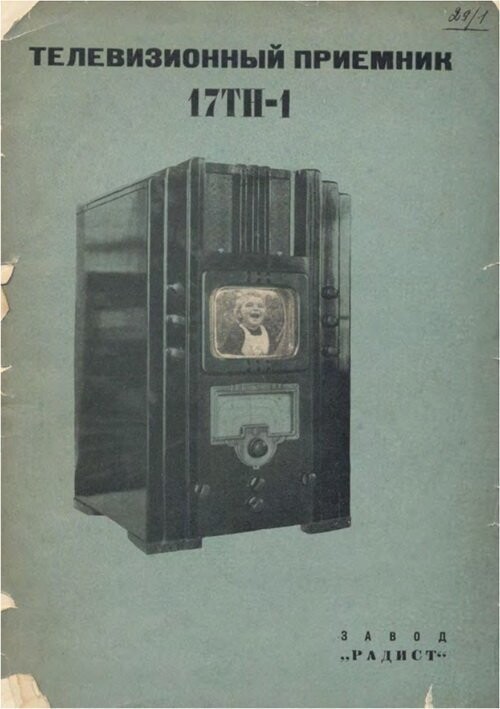

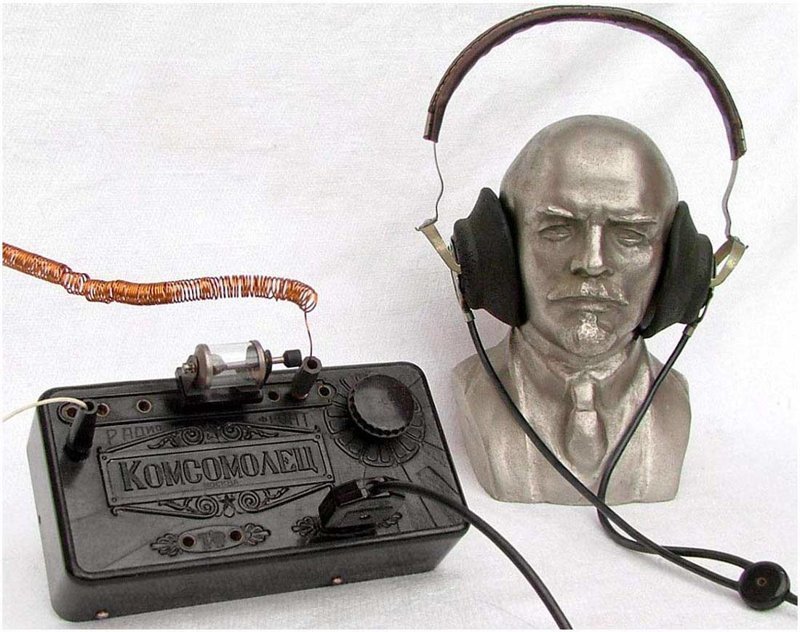

Особенная польза этих советских частников — они быстрее откликались на нужды потребителей, в том числе государственных. Так, именно артели в 1930—1939 годах сделали первые в СССР ламповые радиоприемники, радиолы и даже телевизоры. Правда, это не было массовое производство, а артель, собравшая первый телевизор, была национализирована и стала государственным предприятием.

Но в целом артели как бы не замечали. После войны их похвалил Сталин, но с 1956 года повсеместно закрывал Хрущев. Остались только немногочисленные артели в сфере искусства, некоторых услуг, артели золотоискателей, инвалидов. Имущество артелей практически безвозмездно передали государству, на их базе стали работать государственные предприятия. Все это подавалось как переход от кустарной к новой, передовой системе организации труда. Но именно товары промысловой кооперации — некоторые виды одежды, посуды, бижутерии и прочего ширпотреба, колбасы, копчености — через какое-то время оказались в списках общесоюзного дефицита. Плановая экономика с производством товаров народного потребления справлялась хуже, чем со строительством космических кораблей.

В последние хрущевские годы ограничения коснулись и личных подсобных хозяйств. Горожанам запрещали держать скот, везде пересчитывали, облагали налогом деревья в садах, ограничивали поголовье скота. Доля продаж на рынках упала с 14 процентов до 3 (цифры наверняка неточные, но тенденция ясна).

От застоя до перестройки

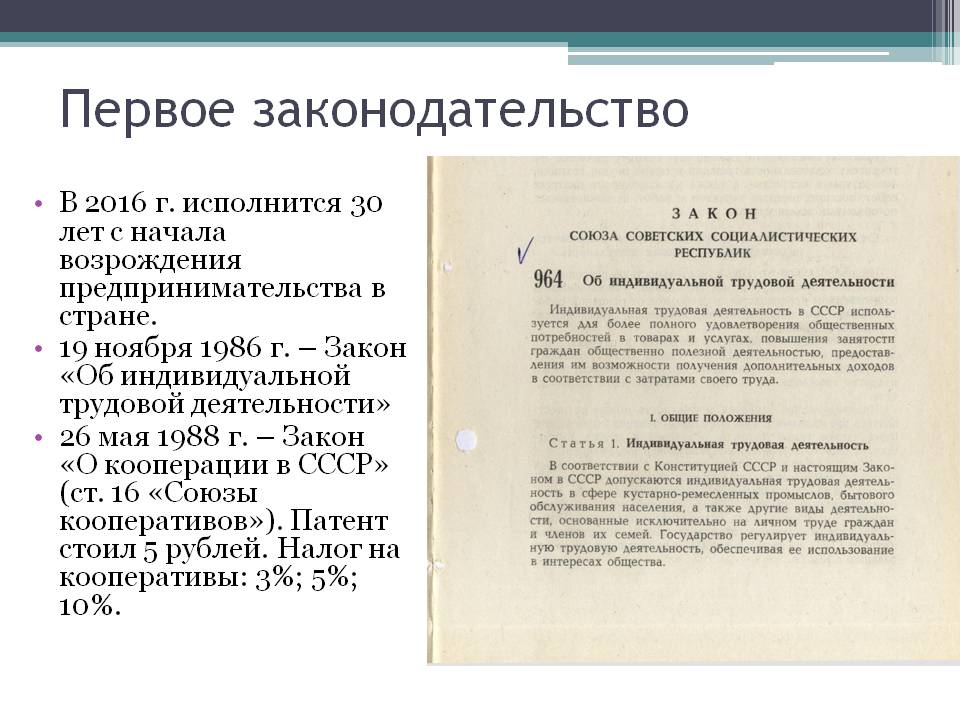

Частный бизнес вернулся еще до распада Союза, а именно с принятием в 1986 году закона «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР». Там разрешались частное предпринимательство в производстве товаров, услуг и свободная продажа результатов труда.

До этого в Советском Союзе все-таки разрешались некоторые проявления частной инициативы. Была даже попытка внедрить нечто подобное на госпредприятиях. Еще была весьма значительная теневая экономика, потому что жить в условиях дефицита и ограничения зарплат трудно, а иногда и невозможно.

Начнем с самого массового — личных подсобных хозяйств. Здесь производство сельхозпродукции и ее продажа на рынках частным бизнесом не считалась.

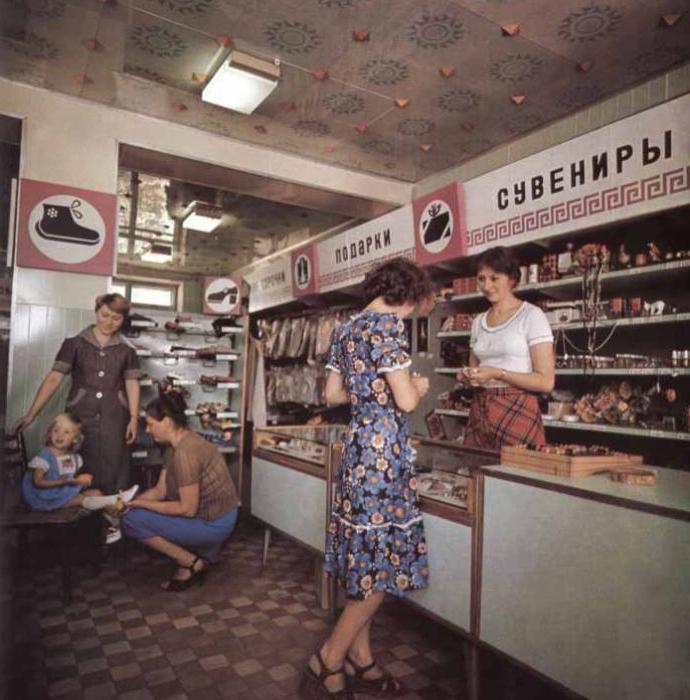

В 1974 году жители СССР 10% рабочего времени трудились на приусадебных участках. Эти участки, как и раньше, составляли весьма незначительную долю сельхозугодий, но именно в личных хозяйствах производили 25% всего продовольствия. По другим данным для Беларуси, в последние советские годы подсобные хозяйства и дачи производили бо́льшую часть овощей и фруктов, больше половины картофеля и свинины — частично для своих семей, частично для продажи на рынках. Вспоминая о дефиците последних советских десятилетий, надо помнить, что бо́льшую часть продуктов можно было купить на рынках, правда, заметно дороже, чем в магазинах.

И все-таки заглянем немножко в тень. Пишут, что в конце 1970-х городские жители приобретали 33—65% бензина не на государственных заправках, а у работников государственных автопредприятий. Подобное считалось даже не кражей, а как бы незарегистрированным заработком. В сельском хозяйстве масштабы были наверняка не меньшими. В 1979 году (еще до горбачевского сухого закона) суммы от нелегального производства и перепродажи спиртного составили примерно 2,2% всего ВНП СССР. В сфере услуг (ремонты, парикмахерские и прочее) нелегальная выручка иногда равнялась официальному обороту (статистики тоже нет, только многочисленные отзывы и протоколы). А были еще цеховики, фарцовщики и спекулянты, но это отдельная очень интересная тема.

Последняя удачная попытка

Между хрущевским рывком к коммунизму и оформлением брежневского застоя в Советском Союзе была одна (кажется, успешная) попытка внедрить некоторые почти рыночные механизмы в массовое производство. Она началась с выступления одного из высших функционеров КПСС Алексея Косыгина на партийном пленуме в 1965-м. Пишут также, что к этому причастен экономист Евсей Либерман, который за три года до этого опубликовал в газете «Правда» статьи «План, прибыль, премия», «Откройте сейф с алмазами» и еще несколько материалов, где назначал главными критериями эффективности рентабельность и прибыль.

В планах на VIII пятилетку (1966—1970) был эксперимент по внедрению хозрасчета на отдельных предприятиях: организации назначали не расписанный детально, а общий план, и предприятие само решало, как, каким образом и с привлечением каких ресурсов организовать производство и реализовать продукцию. Если удавалось произвести нужное количество товара меньшим числом работников или продать его выгоднее, росли заработки оставшихся сотрудников. Прибыль не изымалась, но шла на развитие именно этого предприятия.

В 1969 году так работали десятки тысяч предприятий по всему Союзу, которые производили порядка 77% всего объема продукции. По этой или по иным причинам, но за VIII пятилетку промышленность выросла на 51%, сельское хозяйство — на 21%, национальный доход — на 42%. Больше таких успешных периодов в советской истории не было. В следующей пятилетке либерализацию закончили, хотя все полномочия у предприятий не забрали. Сам Косыгин сказал премьеру Чехословакии: «Ничего не осталось, все рухнуло. Реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… И я уже ничего не жду…»

Заключение

Роль частника в советской экономике остается спорной. Сторонники социалистического производства представляют частную инициативу временным и особенно важным явлением, другие глядят на Китай и сокрушаются по поводу упущенных возможностей. Но даже в рамках нашего материала можно сделать выводы, что:

- частные предприятия в любой форме и в любой советский период были эффективнее государственных;

- частники особенно много делали для удовлетворения спроса населения на продукты и потребительские товары, без них советский дефицит наверняка был бы масштабным и постоянным кризисом;

- частники даже в годы нэпа не вырастали в олигархов и не влияли на решения власти.

Если искать исторические аналогии, частники были ниже вольноотпущенников в Древнем Риме, и тем предписывались их обязательства перед бывшим хозяином: запрещалось лезть в политику, но разрешалось богатеть без угрозы забрать все вместе со свободой. Советские коммерсанты часто теряли и богатство, и свободу. Наученные опытом нэпа, они старались не афишировать богатство и предпочитали темные схемы.

Ищем бизнесменов из СССР

Есть такие в семье? Напишите нам в telegram.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by

Сталинские артели. Частное предпринимательство в СССР!

Автор:

16 февраля 2018 17:42

О Советском Союзе, особенно о сталинском периоде, было создано множество «чёрных мифов», один таких из «чёрных мифов» — это миф о «тотальном огосударствлении экономики» при Сталине. Однако это явная ложь или простое незнание истории. Именно при Сталине существовала возможность заниматься легальным предпринимательством.

Свобода, равенство и братство.

Во времена Сталина при жизни одного поколения наша страна создала уникальную цивилизацию, основанную на принципах свободы, равенства и братства людей.

Благодаря этому Россия дважды буквально восставала из руин и показала всему миру реальную альтернативу капиталистическому миру, основанному на жажде наживы и корысти, эксплуатации низменных пороков людей.

Одним из ключевых элементов новой сталинской экономической модели было развитие внутреннего рынка за счёт развития предпринимательства, которое в форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза.

По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства – честного, производственного, а не спекулятивно-ростовщического.

К 1953 году в СССР было 114 000 частных артелей, мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.

На них работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.

В предпринимательском секторе экономики при Сталине работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института.

В рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

Производственные артели производили как простейшие, наиболее необходимые в быту вещи, так и высокотехнологичные изделия.

Первенцы

До войны артель «Радист» выпустила около 2000 моделей телевизора «17ТН-1».

Первые советские ламповые приёмники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпустила московская артель «Радист».

Телевизор Т1 ленинградской артели «Прогресс-Радио»

Телевизор Т2 ленинградской артели «Прогресс-Радио»

Артель «Фото-Труд»(отделение «фирма ЭФТЭ», позже отдельная артель «Арфо») выпускала первые советские серийные фотоаппараты.

Детекторный приёмник «Комсомолец» артели «РадиоФронт»

Промысловая кооперация Ленинграда и области освоила выпуск десятков видов новых изделий. «Артель имени 10-летия промкооперации» начала изготовлять складные женские зонтики. В сложенном виде такой зонт умещается в портфеле.

Артели «Галантерейщик», «Промпуговица» и «Галалит» выпускали пуговицы, пряжки, брошки из небьющегося стекла, акрилата, производство «бак-гейзеров» (приспособление для механической стирки белья дома).

Артель «Граммофон» сконструировала и производила портативные патефоны.

Колхозные рынки

Особую роль при Сталине играли и колхозные рынки. Они тоже были в ведении местных властей. И сборы за торговлю устанавливались местными советами народных депутатов. Например, в Первоуральске в последние предвоенные месяцы, если человек торговал с оборудованного места (т.е. имелся стол), то с него вообще не брали никакого налога. Не взимался налог, если граждане продавали яйца, молоко, масло и т.п. даже не с оборудованного места, а прямо с телеги.

Причём кустарей и крестьян – единоличников – в стране к началу войны было ещё очень много. Накануне войны в СССР насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств единоличников.

Кустари и артели в одном только Первоуральске производили массу самых разнообразных предметов: шили полушубки, катали валенки, ткали платки, изготавливали кровати, столы, квас, овощные консервы, телеги, лыжи, лопаты, скипидар, гвозди, глиняные горшки, напильники, ложки, вилки, пряники, колбасу, холодные копчения и многое другое.

«Помощь на высшем уровне»

В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием – единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было).

А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырьё, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна.

В Великую Отечественную

Например, артель имени Володарского начала заниматься сборкой ружей из комплектующих производства ТОЗа. Артель “Искра” из стальной проволоки начинает делать воздушные противосамолётные заградительные сети, которые поднимаются аэростатами над Москвой и Ленинградом. Лесозаводцы строят временные деревянные помещения, в них устанавливают станки, поступившие с эвакуированных с Украины лесозаводов. Изготовляют ящики для патронов и снарядов. Когда комсомольцы Шарканского и Воткинского районов призвали на собранные и заработанные средства создать комсомольский противотанковый артдивизион, сарапульские комсомольцы в артели “Гарантия” для него подготовили всю упряжь лошадей, швейники пошили обмундирование, обувщики снабдили добротными сапогами бойцов.

В осаждённом Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией.

Помощь фронту

В многотомном издании документов НКВД периода Великой Отечественной войны можно найти рапорт старшего майора (было такое звание) НКВД о состоянии дел на заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых снарядов на складах, столько-то тысяч – в процессе производства, материалов для производства снарядов – столько-то, на такой-то период работы. Всё понятно, рутинно, но неожиданным является то, кому принадлежало производство – производственной артели! А ведь речь шла о выпуске десятков тысяч снарядов, мощном производстве!

От гробов до мебели и радиооборудования

Радиоприемник РИС-35 артели «Радист»

И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны. В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей.

Например, Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» — у неё уже крупное производство мебели и радиооборудования.

Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой.

Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же времени производила её три с половиной тысячи тонн, став крупным производством.

Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944 г., сразу после освобождения Гатчины, делала гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.

И таких артельных предприятий было десятки тысяч.

Дефицита нет

Одной из самых заметных черт брежневского социализма был постоянный дефицит товаров широкого потребления. Причина дефицита в брежневские годы общеизвестна: советская промышленность того времени являлась государственной, плановой и гибко реагировать на изменения спроса была не способна. Все промтовары, которые продавались в СССР, были изготовлены либо госпромышленностью СССР, либо ввезены из-за границы.

В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В стране трудились десятки тысячи промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой «местной промышленности».

Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне. Через месяц город бы заполнили торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два месяца к ним присоединились бы производственные артели.

После войны

Во время послевоенного восстановления страны развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей. Многим руководителям, особенно фронтовикам, поручалось организовывать артели в различных населенных пунктах. В воспоминаниях об отце, руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике, написано так:

Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все оргвопросы и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью новорождённой артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он стал «начальником транспортного цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор – устройство для газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий мог предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе. Вот так, с миру по нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, сбыте, распределении паёв – в соответствии со вкладом в общее дело и квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать, потом колбасу, потом консервы научились выпускать – артель росла и развивалась.

А через несколько лет её председатель за ударный труд был награждён орденом и на районной доске почёта красовался – оказывается, при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился на государственных и артельных предприятиях, всякий труд был почётен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».

С горячим сердцем, чистыми руками и светлой головой!

Вот как развивалось предпринимательство при Сталине. Предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, которое открывало полный простор инициативе и творчеству, и которое делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства – о таких реалиях «демократии», как рэкет, «крышевание», коррупция, в сталинские времена и не слыхал никто.

Сталин и его команда выступали против попыток огосударствления предпринимательского сектора. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов и А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, которое достигало размеров 1 га и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым.

В 1956 году Хрущёв постановил к 1960 г. полностью передать государству все артельные предприятия. Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.

Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» – Ремонтно-механическим заводом, «Красный партизан» — Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, а в сельской местности — за символическую плату.

Собственность артелей, созданная и накопленная в советское время, в полном соответствии со справедливыми законами, собственность материальная, трудовая, не бумажные «ваучеры», «акции» и прочие бумажонки, являющиеся средствами и инструментами обмана и присвоения, а собственность в виде станков, машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились артельщиками – это собственность честная. Это собственность, которая служит не эксплуатации одного человека другим, а созиданию благ для всех – и её отнимать, как отнял Хрущев, было нельзя.

Причины развития артелей в СССР.

Сталин прекрасно понимал, что в СССР был государственный капитализм, в котором единственным работодателем являлся государственный аппарат, а всем остальным заниматься наймом рабочей силы для производственных целей было запрещено.

Также он прекрасно понимал, что нравственный уровень населения достаточно низок и если дать людям возможность производственной эксплуатации других людей, то всё вернётся на круги своя, как это было до 1917 года (что мы и получили позднее, в 1991 году). По этой же причине приходилось ограничивать зарплаты управленцев всех уровней, чтобы они не стали превышать уровень зарплат рабочих в десятки и даже сотни раз (как это мы видим сейчас).

Также негативным явлением пирамидальных структур управления с бесправными участниками является скрытый саботаж по принципу «Зачем работать, если можно получать деньги и не работать?». В этом случае руководитель превращается в «лайку», который вынужден гонять своих подчинённых, чтобы получить от них необходимый результат.

Ничего приятного в работе «лайкой» нет. Кроме низкой производительности такой работы (а человек «под пинками» плохо работает), растёт отчуждение «низов» от «верхов» и напряжённость их взаимоотношений. Вы, наверно, обратили внимание, что руководители разного уровня фирм и заводов стараются не ходить в общий туалет с рабочими? А потому, что «чисто случайно» там можно и по голове получить. «Страшно далеки они от народа» — эту фразу В.И. Ленина можно смело применить и к управленцам пирамидальных структур.

По этой причине И.В. Сталин требовал на госпредприятиях по максимуму переводить всех, кого только возможно, на сдельщину. В годовых отчётах директора предприятий непременно указывали процент трудящихся, работающих по сдельной системе оплаты труда.

Отличным способом избежать указанных недостатков госпредприятий, а затем постепенно распространить новую нравственность на всё общество было создание структур, в которых нет бесправных участников – артелей.

Фактически этим продолжалась древнейшая производственная традиция Русской цивилизации: ведь производственные артели (общины) были важнейшей часть хозяйственной жизни русского государства с древнейших времён.

Артельный принцип организации труда существовал на Руси ещё при первых Рюриковичах, видимо, был и раньше. Он известен под разными названиями — ватага, братия, братчина, дружина. Суть всегда одна и та же — работа выполняется группой людей равноправных между собой, каждый из которых может поручиться за всех и все за одного, а организационные вопросы решает выбранный сходом атаман, мастер.

Все члены артели выполняют свою работу, активно взаимодействуют друг с другом.

Отсутствует принцип эксплуатации одного члена артели другим. То есть испокон веков преобладал общинный принцип, характерный для русского менталитета.

Иногда целые селения или общины организовывали общую артель.

Таким образом, при Сталине эта древнейшая русская ячейка общества сохраняла своё значение и занимала определённое и важное место в советской цивилизации.

В отличие от жёстких пирамидальных структур управления при капитализме в артели структуры управления создаются и уничтожаются в зависимости от необходимости. В капиталистических предприятиях человек – это ресурс для чужой ему пирамиды, а в артелях пирамида управления – всего лишь инструмент для взаимодействия людей. Чувствуете разницу?

К сожалению, процесс нравственного оздоровления нашего общества был прерван Хрущёвым, но мы продолжим это благое дело.

Еще крутые истории!

Бизнес по-советски? Бизнеса в советское время не было за исключением непродолжительного периода нэпа. И только в годы перестройки появились первые ростки предпринимательства, давшие обильные всходы уже в новой России. Это мнение и, вместе с тем, расхожее заблуждение, можно встретить довольно часто.

Действительно, в «доперестроечном» УК РСФСР имелась статья 153 «Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество». К слову, по ней были осуждены такие персоны как известный олигарх Владимир Гусинский. Не избежали сей участи и многие деятели искусства. Так, популярный киноактер Борис Сичкин – исполнитель роли Бубы Касторского в культовом кинофильме «Неуловимые мстители» – именно по причине уголовного преследования эмигрировал в США.

Каралась и спекуляция – перепродажа товара с целью наживы. Советские ПДД запрещали «использовать автомобиль в целях наживы». Это, так сказать, де-юре… А де-факто? Де-факто, все это, конечно же, было, было, было…

Нэп после нэпа

Но… тем не менее бизнес в СССР существовал и вполне легально. Причем отнюдь не в годы хрущевской оттепели, когда, напротив, на предприимчивых граждан начались гонения, как и на колхозников, «излишне» занимающихся своими приусадебными участками.

Согласно советским (да и нынешним) учебникам истории Новая экономическая политика, провозглашенная Лениным в 1921 году, была свернута к 1929 году, когда Сталин взял курс на индустриализацию и коллективизацию. Все это так, да не совсем. Отдельные элементы нэповских рыночных отношений сохранялись все годы сталинского правления и были выкорчеваны спустя почти три десятилетия после того как, по выражению того же Сталина, произошло «отбрасывание нэпа к черту».

Да, это может показаться удивительным, но в сталинское время закон допускал частное предпринимательство. Кустари — одиночки, зубные врачи, машинистки, часовщики… Представители мелкобуржуазных профессий состояли на учете и контроле у фининспектора и если платили налоги, то спали спокойно. Как правило, фининспектор или «финн», как его называли, был один на район.

Другим островком рыночной экономики были артели – старинная русская форма организации производства в самых разных отраслях. Плюс промкооперация.

В артелях работало до двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.

Здесь действовала собственная пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

Артелям доверяли даже оборонный заказ! В осажденном блокадном Ленинграде автоматы Судаева производились в артелях. В некоторых артелях выпускали и знаменитые ППШ.

Оттепель

Хрущевская оттепель стала закатом артелей и промкооперации.

Был провозглашен лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Бизнес по-советски или не по-советски не был включен в список добродетельных занятий гражданина СССР. Артели и кустари в добровольно-принудительном порядке входили в состав государственных предприятий. Но их дело… не пропало. В какой-то мере нелегальными последователями можно считать цеховиков, шабашников и прочих ловкачей, стремившихся крутиться, играя в орлянку с суровым советским законом.

Расцвет цехового движения пришелся на 70-80-е годы, когда, по мысли Хрущева и идеологов КПСС, советские люди вот-вот должны были приблизиться к коммунизму. Однако приближались, как ни странно, к капитализму… Особенно в республиках Закавказья.

В это время американские исследователи по итогам социологических изысканий в эмигрантской среде пришли к выводу, что «частные» доходы, то есть полученные не от государства, составляли от 28 до 33% всех доходов советских домохозяйств. В теневом секторе было занято до 10-12% всей рабочей силы: бригады шабашников, репетиторы, сдача квартир, продажа товаров с черного хода и многое другое. В Ленинграде популярным и знаменитым видом бизнеса, которым были охвачены пионеры и комсомольцы, стала фарцовка. Черные рынки бытовали даже в школах, техникумах и ПТУ.

На изломе

Горбачевская перестройка начиналась с лозунга «Больше демократии, больше социализма!» Поэтому решено было искоренить нетрудовые доходы, окончательно «раздавить гадину» нелегального частного предпринимательства.

Всесоюзная кампания усиления борьбы с нетрудовыми доходами началась 15 мая 1986 года, но… уже 19 ноября того же года был принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Такая «последовательность» до сих пор вызывает недоумение у историков, а в то время она служила предметом шуток, в частности в возрожденном КВН.

В общем разрешили! Был дан старт новым рыночным отношениям. Затем грянуло кооперативное движение и курс на построение откровенного капитализма. Вскоре появилось понятие свободно-конвертируемая валюта (СКВ), зарождался банковский сектор и…рэкет.

С принятием закона об ИТД начались разительные перемены: в Ленинграде возле каждой станции метро возникли рынки, где предприимчивые граждане «народные умельцы» продавали свои поделки. Чего там только не было: от искусно сплетенных корзин до оловянных солдатиков… Были и нелегальные рынки – толкучки – в Девяткино и Озерах, где собирались в основном меломаны. Милиция периодически проводила облавы, но уже как-то вяло. «Толпа» в Озерках сама собой прекратила существование году в 1993-м, когда расцвели ларьки и магазинчики, в том числе и с «музыкой» на любой вкус.

Все это говорит о том, что народную инициативу, предприимчивость не вытравили многие десятилетия отрицания любых проявлений «капитализма». Так, может быть, все дело даже не в стремлении к пресловутой наживе, но в присущем изначально некоторым людям чувстве хозяина, кузница своего счастья? Сегодня для этого масса возможностей даже несмотря на бюрократические и иные препоны. Так почему бы не попробовать?!

Справка

Советские челноки

Челночество родилось отнюдь не в лихие 90-е. Зародилось оно, наверное, в начале 60-х годов XX века и имело… внутренний характер. Тогда на «северах» зарабатывали хорошие деньги. Вместе с тем там был дефицит товаров, в том числе одежды. Но отрубив вахту, домой хотелось вернуться в приличной одежде, а не в телогрейке. И предприимчивые советские челноки мотались с тюками одежды на всенародные стройки, где продавали ее в три дорога богатым работягам.

wrapper

О Советском Союзе, особенно о сталинском периоде, было создано множество «чёрных мифов», один таких из «чёрных мифов» — это миф о «тотальном огосударствлении экономики» при Сталине. Однако это явная ложь или простое незнание истории. Именно при Сталине существовала возможность заниматься легальным предпринимательством.

Свобода, равенство и братство.

Во времена Сталина при жизни одного поколения наша страна создала уникальную цивилизацию, основанную на принципах свободы, равенства и братства людей.

Благодаря этому Россия дважды буквально восставала из руин и показала всему миру реальную альтернативу капиталистическому миру, основанному на жажде наживы и корысти, эксплуатации низменных пороков людей.

Одним из ключевых элементов новой сталинской экономической модели было развитие внутреннего рынка за счёт развития предпринимательства, которое в форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза.

По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства – честного, производственного, а не спекулятивно-ростовщического.

К 1953 году в СССР было 114 000 частных артелей, мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.

На них работало около 2 миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР. Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.

В предпринимательском секторе экономики при Сталине работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института.

В рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

Производственные артели производили как простейшие, наиболее необходимые в быту вещи, так и высокотехнологичные изделия.

Первенцы

До войны артель «Радист» выпустила около 2000 моделей телевизора «17ТН-1».

Первые советские ламповые приёмники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпустила московская артель «Радист».

Телевизор Т1 ленинградской артели «Прогресс-Радио»

Телевизор Т2 ленинградской артели «Прогресс-Радио»

Артель «Фото-Труд»(отделение «фирма ЭФТЭ», позже отдельная артель «Арфо») выпускала первые советские серийные фотоаппараты.

Детекторный приёмник «Комсомолец» артели «РадиоФронт»

Промысловая кооперация Ленинграда и области освоила выпуск десятков видов новых изделий. «Артель имени 10-летия промкооперации» начала изготовлять складные женские зонтики. В сложенном виде такой зонт умещается в портфеле.

Артели «Галантерейщик», «Промпуговица» и «Галалит» выпускали пуговицы, пряжки, брошки из небьющегося стекла, акрилата, производство «бак-гейзеров» (приспособление для механической стирки белья дома).

Артель «Граммофон» сконструировала и производила портативные патефоны.

Колхозные рынки

Особую роль при Сталине играли и колхозные рынки. Они тоже были в ведении местных властей. И сборы за торговлю устанавливались местными советами народных депутатов. Например, в Первоуральске в последние предвоенные месяцы, если человек торговал с оборудованного места (т.е. имелся стол), то с него вообще не брали никакого налога. Не взимался налог, если граждане продавали яйца, молоко, масло и т.п. даже не с оборудованного места, а прямо с телеги.

Причём кустарей и крестьян – единоличников – в стране к началу войны было ещё очень много. Накануне войны в СССР насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств единоличников.

Кустари и артели в одном только Первоуральске производили массу самых разнообразных предметов: шили полушубки, катали валенки, ткали платки, изготавливали кровати, столы, квас, овощные консервы, телеги, лыжи, лопаты, скипидар, гвозди, глиняные горшки, напильники, ложки, вилки, пряники, колбасу, холодные копчения и многое другое.

«Помощь на высшем уровне»

В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием – единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было).

А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырьё, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна.

В Великую Отечественную

Например, артель имени Володарского начала заниматься сборкой ружей из комплектующих производства ТОЗа. Артель “Искра” из стальной проволоки начинает делать воздушные противосамолётные заградительные сети, которые поднимаются аэростатами над Москвой и Ленинградом. Лесозаводцы строят временные деревянные помещения, в них устанавливают станки, поступившие с эвакуированных с Украины лесозаводов. Изготовляют ящики для патронов и снарядов. Когда комсомольцы Шарканского и Воткинского районов призвали на собранные и заработанные средства создать комсомольский противотанковый артдивизион, сарапульские комсомольцы в артели “Гарантия” для него подготовили всю упряжь лошадей, швейники пошили обмундирование, обувщики снабдили добротными сапогами бойцов.

В осаждённом Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией.

Помощь фронту

В многотомном издании документов НКВД периода Великой Отечественной войны можно найти рапорт старшего майора (было такое звание) НКВД о состоянии дел на заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых снарядов на складах, столько-то тысяч – в процессе производства, материалов для производства снарядов – столько-то, на такой-то период работы. Всё понятно, рутинно, но неожиданным является то, кому принадлежало производство – производственной артели! А ведь речь шла о выпуске десятков тысяч снарядов, мощном производстве!

От гробов до мебели и радиооборудования

Радиоприемник РИС-35 артели «Радист»

И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны. В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей.

Например, Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» — у неё уже крупное производство мебели и радиооборудования.

Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой.

Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же времени производила её три с половиной тысячи тонн, став крупным производством.

Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944 г., сразу после освобождения Гатчины, делала гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы.

И таких артельных предприятий было десятки тысяч.

Дефицита нет

Одной из самых заметных черт брежневского социализма был постоянный дефицит товаров широкого потребления. Причина дефицита в брежневские годы общеизвестна: советская промышленность того времени являлась государственной, плановой и гибко реагировать на изменения спроса была не способна. Все промтовары, которые продавались в СССР, были изготовлены либо госпромышленностью СССР, либо ввезены из-за границы.

В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В стране трудились десятки тысячи промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой «местной промышленности».

Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне. Через месяц город бы заполнили торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два месяца к ним присоединились бы производственные артели.

После войны

Во время послевоенного восстановления страны развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей. Многим руководителям, особенно фронтовикам, поручалось организовывать артели в различных населенных пунктах. В воспоминаниях об отце, руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике, написано так:

Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все оргвопросы и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью новорождённой артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он стал «начальником транспортного цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор – устройство для газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий мог предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе. Вот так, с миру по нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, сбыте, распределении паёв – в соответствии со вкладом в общее дело и квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать, потом колбасу, потом консервы научились выпускать – артель росла и развивалась.

А через несколько лет её председатель за ударный труд был награждён орденом и на районной доске почёта красовался – оказывается, при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился на государственных и артельных предприятиях, всякий труд был почётен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».

С горячим сердцем, чистыми руками и светлой головой!

Вот как развивалось предпринимательство при Сталине. Предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, которое открывало полный простор инициативе и творчеству, и которое делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства – о таких реалиях «демократии», как рэкет, «крышевание», коррупция, в сталинские времена и не слыхал никто.

Сталин и его команда выступали против попыток огосударствления предпринимательского сектора. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов и А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, которое достигало размеров 1 га и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым.

В 1956 году Хрущёв постановил к 1960 г. полностью передать государству все артельные предприятия. Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.

Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» – Ремонтно-механическим заводом, «Красный партизан» — Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, а в сельской местности — за символическую плату.

Собственность артелей, созданная и накопленная в советское время, в полном соответствии со справедливыми законами, собственность материальная, трудовая, не бумажные «ваучеры», «акции» и прочие бумажонки, являющиеся средствами и инструментами обмана и присвоения, а собственность в виде станков, машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились артельщиками – это собственность честная. Это собственность, которая служит не эксплуатации одного человека другим, а созиданию благ для всех – и её отнимать, как отнял Хрущев, было нельзя.

Причины развития артелей в СССР.

Сталин прекрасно понимал, что в СССР был государственный капитализм, в котором единственным работодателем являлся государственный аппарат, а всем остальным заниматься наймом рабочей силы для производственных целей было запрещено.

Также он прекрасно понимал, что нравственный уровень населения достаточно низок и если дать людям возможность производственной эксплуатации других людей, то всё вернётся на круги своя, как это было до 1917 года (что мы и получили позднее, в 1991 году). По этой же причине приходилось ограничивать зарплаты управленцев всех уровней, чтобы они не стали превышать уровень зарплат рабочих в десятки и даже сотни раз (как это мы видим сейчас).

Также негативным явлением пирамидальных структур управления с бесправными участниками является скрытый саботаж по принципу «Зачем работать, если можно получать деньги и не работать?». В этом случае руководитель превращается в «лайку», который вынужден гонять своих подчинённых, чтобы получить от них необходимый результат.

Ничего приятного в работе «лайкой» нет. Кроме низкой производительности такой работы (а человек «под пинками» плохо работает), растёт отчуждение «низов» от «верхов» и напряжённость их взаимоотношений. Вы, наверно, обратили внимание, что руководители разного уровня фирм и заводов стараются не ходить в общий туалет с рабочими? А потому, что «чисто случайно» там можно и по голове получить. «Страшно далеки они от народа» — эту фразу В.И. Ленина можно смело применить и к управленцам пирамидальных структур.

По этой причине И.В. Сталин требовал на госпредприятиях по максимуму переводить всех, кого только возможно, на сдельщину. В годовых отчётах директора предприятий непременно указывали процент трудящихся, работающих по сдельной системе оплаты труда.

Отличным способом избежать указанных недостатков госпредприятий, а затем постепенно распространить новую нравственность на всё общество было создание структур, в которых нет бесправных участников – артелей.

Фактически этим продолжалась древнейшая производственная традиция Русской цивилизации: ведь производственные артели (общины) были важнейшей часть хозяйственной жизни русского государства с древнейших времён.

Артельный принцип организации труда существовал на Руси ещё при первых Рюриковичах, видимо, был и раньше. Он известен под разными названиями — ватага, братия, братчина, дружина. Суть всегда одна и та же — работа выполняется группой людей равноправных между собой, каждый из которых может поручиться за всех и все за одного, а организационные вопросы решает выбранный сходом атаман, мастер.

Все члены артели выполняют свою работу, активно взаимодействуют друг с другом.

Отсутствует принцип эксплуатации одного члена артели другим. То есть испокон веков преобладал общинный принцип, характерный для русского менталитета.

Иногда целые селения или общины организовывали общую артель.

Таким образом, при Сталине эта древнейшая русская ячейка общества сохраняла своё значение и занимала определённое и важное место в советской цивилизации.

В отличие от жёстких пирамидальных структур управления при капитализме в артели структуры управления создаются и уничтожаются в зависимости от необходимости. В капиталистических предприятиях человек – это ресурс для чужой ему пирамиды, а в артелях пирамида управления – всего лишь инструмент для взаимодействия людей. Чувствуете разницу?

К сожалению, процесс нравственного оздоровления нашего общества был прерван Хрущёвым, но мы продолжим это благое дело.

Календарный план

| « | Март 2023 | » | ||||

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Хроника

Все фотографии, изображения, тексты, личная информация, видеофайлы и / или иные материалы, представленные на электронном вестнике «Жизнь Отечеству», являются исключительной собственностью владельца домена usprus.ru (за исключением материалов переопубликованных из иных источников, с правом публикации, либо авторские тексты, иной материал, переданные для публикации авторами).

Авторские права и другие права интеллектуальной собственности на все материалы, содержащиеся на электронном вестнике «Жизнь Отечеству», принадлежат собственнику домена usprus.ru, либо авторам публикаций, переданные для публикации на электронном вестнике «Жизнь Отечеству».

Использование вышеуказанных материалов без разрешения главного редактора электронного вестника «Жизнь Отечеству» является незаконным согласно ГКРФ.

31 год назад Михаил Горбачев вдохнул жизнь в основной лозунг времен НЭПа «Обогащайтесь!».

19 ноября 1986 года был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», легализовавший частную предпринимательскую инициативу советских граждан.

Статья 9 нового закона гласила: «Граждане, имеющие патенты на право занятия индивидуальной

трудовой деятельностью, освобождаются от уплаты подоходного налога

с доходов от занятия данным видом деятельности.»

Предпринимательская деятельность граждан ранее относилась к незаконным или нежелательным видам деятельности и подлежала административному или уголовному наказанию.

По новому закону «индивидуальная трудовая деятельность в СССР использовалась для более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда». После этого индивидуальная трудовая деятельность была официально разрешена советским гражданам, но лишь в свободное от основной работы время и в строго определённых сферах. При этом запрещалось использование наемного труда.

Стоит отметить, что этот закон предусматривал оказание поддержки гражданам, занимавшимся индивидуальной трудовой деятельностью. Исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов предписывалось оказывать им содействие в приобретении сырья, материалов, инструментов и прочего имущества, необходимого для работы. «В сбыте произведенной

продукции, могут предоставлять им в установленном порядке нежилые

помещения и иное имущество в аренду, а также необходимую информацию.»

Закон также устанавливал, что «для приобретения необходимого сырья, материалов, инструментов

и иного имущества, а также получения его в аренду или напрокат

гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью,

может предоставляться кредит». Чуть позже Горбачев разрешит деятельность коммерческих банков, которые будут предоставлять частникам такие кредиты.

Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» стал одной из важнейших «перестроечных» реформ в сфере экономики. Фактически, он впервые с конца 1920-х гг. легализовал предпринимательскую деятельность в Советском Союзе.

Вскоре без кооперативов советскую жизнь уже сложно было представить.

“На фоне снижающихся темпов развития народного хозяйства впечатляют темпы роста кооперативного сектора экономики страны: в 1987 году 13,9 тыс. кооперативов выполнили работ и услуг на сумму 350 млн руб., в 1988 году 77,5 тыс. кооперативов дали продукции на 6,1 млрд руб., в 1989 году этот объем составил около 41 млрд руб. Причем все это без каких-либо субсидий от государства”, — обращался в 1990 году, подводя итоги трех первых лет кооперативного движения, академик Вячеслав Тихонов к Михаилу Горбачеву.

====================================

Известные личности того времени, которые имели отношение как к разработке, так и применению эпохального нормативного акта, вспоминают, как это было.

Владимир Щербаков,

председатель совета директоров группы компаний «Автотор» (бывший зампредседателя Правительства СССР и председатель Госкомтруда СССР):

— В 1985 году наша группа под руководством председателя Госкомтруда СССР Юрия Баталина (я был начальником отдела в министерстве) подготовила проект Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии в стране «широкого предпринимательского и кооперативного движения». Речь шла о самом первом реальном документе, который бы раскрепостил людей, желающих работать. По нему предпринимателями и кооператорами становились все, кто хотел индивидуально или в кооперативе производить товары и услуги, а также свободно их продавать на рынке.

Первый вариант, созданный нами с большим воодушевлением, Политбюро забодало. С заседания шеф, сильный, закаленный мужик, получивший там взбучку за потворствование частнособственническим интересам, вернулся ни жив ни мертв. Мы получили указание сузить круг адресатов постановления до социально приемлемых слоев, безопасных с точки зрения «рвачества», — студентов, женщин- домохозяек, инвалидов, пенсионеров и безработных.

Придумали более строгое название — об «индивидуальной трудовой деятельности», распространив ее на сферу кустарно-ремесленных промыслов, бытовых услуг и ряда других видов деятельности. После этого Политбюро дало добро. После года упорных сражений постановление было переработано в Закон об индивидуальной трудовой деятельности. С него и началось формирование законодательной базы частного предпринимательства в нашей стране.

В развитие закона в начале 1987 года Совмин СССР принял постановление о создании кооперативов по производству товаров народного потребления, которое в следующем году было оформлено в закон о кооперации. Все было впервые. Решения вырабатывались в жесткой дискуссии, каждое слово пробовалось «на зуб». Второй закон проложил широкую дорогу не только тем кооперативам для студентов, домохозяек и пенсионеров, которыми мы морочили голову ЦК КПСС, но и остальным социальным группам.

«ЭТО БЫЛ САМЫЙ ВАЖНЫЙ И НУЖНЫЙ ЗАКОН»

Андрей Разин

политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май»:

В закон поверили не сразу. Многие бизнесмены считали его подставой и провокацией со стороны государства. Боялись его как черт ладана. Думали, что власти просто хотят выявить весь подпольный бизнес — где цеха, какие зарплаты, а потом закон отменят, предприятия закроют, оборудование заберут и всех арестуют.

Герман Стерлигов

предприниматель, основатель первой в России товарной биржи «Алиса»:

-Свою частнопредпринимательскую деятельность я начал в 1987 году, в 21 год, создав один из первых кооперативов в стране — «Пульсар». Такие вопросы рассматривались на исполкомах, кому-то разрешали, кому-то нет. Мне сначала отказали, но я заявил, что не выйду из кабинета, пока не получу разрешения, и буквально силком заставил комиссию слушать себя. И мне дали согласие на регистрацию. О законе я ничего не знал, но в исполкоме, видимо, были в курсе.

Серая советская действительность моему поколению обрыдла, и нам хотелось свободы. Нарастал внутренний бунт против социализма, потому что мы видели, что на кухнях люди говорят одно, а с трибун другое. Конечно, мы мало что понимали из происходящего, но энергии было много.

https://www.pnp.ru/economics/30-let-nazad-dzhinna-chastnoy-iniciativy-vypustili-iz-butylki.html

=========================================================

Из воспоминаний Романа Синельникова:

«Когда прочёл я в нашей прессе,

Что разрешили ИТД, —

Я вспомнил, что рождён в Одессе,

А не ещё-нибудь не где» —

так Владимир Асмолов отозвался в одной из своих песен на итоги шестой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, стенографический отчёт которой предлагается вашему вниманию.

Собственно, первые два дня сессия ничем не выделялась по сравнению с любой другой осенью: утверждение Государственного плана и Государственного бюджета на предстоящий год, ход выполнения текущего Государственного плана, отчёт об исполнении прошлогоднего Государственного бюджета — ну и, как водится, группа относительно мелких вопросов, проходящих по пункту «Разное». Всё как всегда. Однако в последний день работы сессия неожиданно приняла Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», сыгравший, как стало ясно много позже, роль стартового выстрела для форсированного перехода к рыночной экономике. Разработка и принятие подобного закона не только без всенародного обсуждения, но и без всякой пропагандистской подготовки вызвало у многих непонимание, граничившее с шоком.

Текст Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности» был опубликован в союзном выпуске газеты «Известия» в пятницу 21 ноября 1986 года. Я учился тогда в шестом классе, забирал из ящика газеты по дороге из школы и читал их первым, раньше взрослых. Помню собственную реакцию: как же так, ведь это возврат в капитализм, этого не должно быть! Несколько часов спустя отец, вернувшись с работы, тоже обратил внимание на Закон. Отложив «Известия», он сказал: «У нас разрешили частное предпринимательство» — и не добавил больше ни слова.

Впрочем, «Известия», или, как они тогда назывались, «Известия Советов народных депутатов СССР», по своему статусу в отличие от других газет публиковали материалы сессий Верховного Совета СССР полностью. Лишь относительно недавно я узнал, что за день до обнародования Закона на страницах газеты были напечатаны опубликованные и в данном издании доклад Председателя Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и содоклад Комиссий законодательных предположений палат Верховного Совета СССР, раскрывающие некоторые из причин разработки Закона. По какой-то не очень ясной сейчас причине я, как и отец, не обратил тогда внимания на оба доклада, несмотря на то, что именно вечером того дня, когда они вышли, готовил для класса политинформацию. В одном из докладов отмечалось, что «проект был широко обсуждён более чем в ста шестидесяти трудовых коллективах различных республик, краёв и областей страны» — хотя, повторюсь, на всенародное обсуждение проект не выносился и не очень ясно, по какому принципу отбирались упомянутые 160 трудовых коллективов.

В том же выпуске «Известий» за 20 ноября в отчёте о работе сессии под типовым заголовком «Вчера в Кремле» опубликовано мнение студента Новосибирского электротехнического института С. Рыжакова (ни Вконтакте, ни в Одноклассниках такого выпускника этого вуза в возрастном диапазоне от 48 до 54 лет не нахожу, так что журналисты могли всё это и сочинить сами):

«— Честно говоря, с особым нетерпением жду публикации Закона об индивидуальной трудовой деятельности. Для нашего брата, студента, он даст возможность, образно говоря, подкрепить студенческий бюджет. Я телерадиолюбитель со стажем, и в школе этим занимался, и в армии. С радостью после занятий занялся бы ремонтом телевизоров. И людям польза, и мне. Да и страна в целом выиграет от того, что студенческие руки начнут давать отдачу уже сейчас.»

Так началось вначале осторожное, а затем всё более стремительное разрушение советского образа жизни.

И это дало повод уже упомянутому Владимиру Асмолову для другой песни из того же альбома «Оловянная душа»:

Встал из гроба призрак капитализма,

Шевеленье вызвав в дремлющих умах.

И, как оказалось, индивидуалов

Выросло немало на общественных харчах…

https://www.facebook.com/groups/152590274823249/permalink/1539707162778213/

===========================================================

Кому разрешалось заниматься предпринимательством? —

Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/prinyatie-zakona-ob-individualnoy-trudovoy-deyatelnosti-v-godu-perestroyka-v-sssr.html

Вышел бизнес из тумана

https://www.solidarnost.org/thems/uroki-istorii/uroki-istorii_9406.html

Роль индивидуальной трудовой деятельности в возрождении частной инициативы в советском союзе Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические науки»

КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-individualnoy-trudovoy-deyatelnosti-v-vozrozhdenii-chastnoy-initsiativy-v-sovetskom-soyuze

=======================================================

Гладкий И. И. (Курский избирательный округ, РСФСР), Председатель Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА СССР

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доклад на шестой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. Москва, Кремль, 19 ноября 1986 года:

«В июле нынешнего года, выступая перед активом Хабаровской краевой партийной организации, М. С. Горбачёв сказал: «В решении проблем дефицита товаров и услуг требуются инициатива, настойчивость, нужен поиск новых форм помощи населению в индивидуальной трудовой деятельности». Успех в расширении производства товаров и развитии всех видов услуг, как и во всех делах, во многом будет зависеть от нашего умения мыслить и действовать творчески, искать и находить новые нестандартные решения и подходы, которые помогут вскрыть и полнее использовать огромный потенциал, заложенный в социалистическом общественном строе. Именно на это и нацелен новый Закон.

В практической деятельности государственные и кооперативные предприятия и организации ещё не в полной мере удовлетворяют спрос населения на товары и услуги. Это объясняется, с одной стороны, определёнными недостатками в развитии их материальной базы, на устранение которых потребуются время и ресурсы, а также отсутствием во многих случаях должной гибкости в работе государственных и кооперативных предприятий. Не секрет, что, когда имеем дело с удовлетворением потребностей человека, на первый план зачастую выступают индивидуальные вкусы, повышенные требования к качеству товаров и услуг. Эти задачи могут в ряде случаев успешно решаться на основе развития индивидуальной трудовой деятельности.

Граждане, честным трудом получающие дополнительный заработок, необоснованно подвергаются общественному порицанию. Более того, из-за разнобоя в решении этих вопросов на местах встречаются случаи, когда законные права людей ущемляются. Становится всё более очевидным, что отсутствие единого союзного законодательного акта, в котором в комплексе, с учётом современных условий были бы решены все основные вопросы индивидуальной трудовой деятельности, мешает развитию этой важной формы удовлетворения спроса населения на товары и услуги, затрудняет использование трудового и творческого потенциала части населения.

В проекте (Закона определены цели указанной формы трудовой деятельности, порядок занятия ею, права и обязанности граждан в осуществлении этого вида деятельности. Существенно расширена компетенция союзных республик в регулировании индивидуальной трудовой деятельности. В основу проекта заложены следующие основные принципы.

Во-первых, предусмотрено, что государство при регулировании индивидуальной трудовой деятельности обеспечивает её использование в интересах общества. Развитие этой деятельности не должно приводить к оттоку трудовых ресурсов из общественного производства, но в то же время призвано способствовать повышению занятости населения полезным для общества трудом.

Во-вторых, предусматривается снятие всех необоснованных ограничений на занятие теми видами индивидуальной трудовой деятельности, которые являются полезными для общества, способствуют более полному удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах.

В-третьих, развитие индивидуальной трудовой деятельности регулируется таким образом, чтобы доходы от этой деятельности соответствовали затратам личного труда граждан и принципу социальной справедливости.

Широкие права в выдаче разрешений на занятие индивидуальной трудовой деятельностью и в её регулировании предоставляются местным Советам народных депутатов.

Государство поощряет вступление граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в договорные отношения с государственными, кооперативными, общественными предприятиями, учреждениями и организациями. Более того, поощряется и объединение этих граждан в кооперативы, добровольные общества и товарищества.

Кем будут выдаваться разрешения на занятие индивидуальной трудовой деятельностью? Предусмотрено, что такие разрешения граждане смогут получать по месту постоянного жительства в исполкомах Советов народных депутатов, в том числе и в исполкомах поселковых и сельских Советов.

Исполкомам краевых и областных Советов народных депутатов, Советам Министров автономных республик, а также Советам Министров союзных республик, не имеющих областного деления, предоставлено право с учётом местных и национальных особенностей и исходя из потребностей развития производства тех или иных товаров и услуг определять виды индивидуальной трудовой деятельности, получение разрешения на занятие которыми не требуется. Одновременно предусмотрено, что решения об этом должны доводиться до сведения населения.

В проекте Закона предусмотрена специальная статья об оказании содействия гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью. Исполкомы местных Советов народных депутатов, предприятия, учреждения и организации оказывают этим гражданам содействие в приобретении сырья, материалов и иного имущества для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, а также в сбыте произведённой ими продукции. Они также могут сдавать им в аренду нежилые помещения, предоставлять необходимую информацию.

Для приобретения сырья, материалов и другого имущества гражданам, занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, в установленном порядке может предоставляться кредит.

Граждане, получившие патент, освобождаются от получения регистрационных удостоверений и от уплаты подоходного налога.

В разделах проекта, которые посвящены различным сферам индивидуальной трудовой деятельности, основное внимание уделено расширению допускаемых видов этой деятельности. При этом наряду с сохранением в числе разрешённых таких традиционных видов деятельности, как пошив одежды, обуви, вязание, вышивание, ковроткачество, изготовление мебели, гончарных и керамических изделий, игрушек и сувениров, народные художественные промыслы, машинописные работы и некоторые другие, имеется в виду с учётом имеющейся практики существенно дополнить перечни различных видов индивидуальной трудовой деятельности для более полного обеспечения населения в товарах и услугах.

В сфере кустарно-ремесленных промыслов, например, с учётом растущего спроса населения и широкого распространения садоводческих товариществ разрешено изготовление предметов садово-огородного инвентаря. В сфере бытового обслуживания населения в перечень допускаемых видов услуг включено: строительство, ремонт, оборудование и благоустройство жилья, садовых домиков и других построек; обслуживание одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан; парикмахерские, косметические услуги, фотографирование.

По предложениям многих трудящихся имеется в виду разрешить гражданам производить в порядке индивидуальной трудовой деятельности ремонт и техническое обслуживание личных автомобилей и других транспортных средств. С учётом предложений, высказанных депутатами Верховного Совета СССР, в число разрешённых видов услуг включено обслуживание на пансионных началах туристов, экскурсантов и других граждан по договорам с предприятиями, учреждениями и организациями.

В социально-культурной сфере разрешено проведение занятий в порядке репетиторства, перевод текстов с иностранных языков и языков народов СССР. Это позволит привлечь к активной и полезной для общества трудовой деятельности многих квалифицированных преподавателей и специалистов, обладающих большим опытом и знаниями, в том числе и находящихся на пенсии, и одновременно будет способствовать улучшению их материального положения.

В число допускаемых в порядке индивидуальной трудовой деятельности услуг включено транспортное обслуживание граждан владельцами личных автомобилей. Вопрос этот не новый, его обсуждению посвящено немало статей в газетах и журналах. В некоторых городах, например в г. Грозном, такая практика уже имела место, но из-за отсутствия необходимой правовой основы она не получила распространения. Теперь этот вопрос предлагается решить положительно.

В проекте Закона в числе допускаемых прямо поименовано свыше 30 наиболее распространённых видов промыслов и услуг, занятие которыми может осуществляться в порядке индивидуальной трудовой деятельности. Однако надо отметить, что перечни разрешённых видов промыслов и услуг не являются исчерпывающими и предусматривают возможность их дополнения на местах.

Читать полностью: https://ed-glezin.livejournal.com/873338.

Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 год)

Полный текст тут: https://ed-glezin.livejournal.com/873195.html

===============================================================

23 ноября 2016 года в рамках работы Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству (МСП) прошел круглый стол, посвященный 30-летию принятия Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» (ИТП).

ТРОГАТЕЛЬНЫМ оказалось неожиданное для всех чествование единственного найденного организаторами круглого стола первого индивидуального предпринимателя, оформившего ИТП чуть меньше тридцати лет назад. Им оказался уважаемый и известный многим Александр Давидович Иоффе, руководивший многие годы Общественно-экспертным советом (ОЭС) г. Москвы , вице-президент НП «ОПОРА», президент Российской ассоциации МСП.