Руководитель

тушения пожара должен не только знать возможности подразделений, но и уметь

определять основные тактические показатели:

- время работы стволов и приборов подачи пены;

- возможную площадь тушения воздушно-механической пеной;

- возможный объем тушения пеной средней кратности с учетом имеющегося на автомобиле запаса пенообразователя;

- предельное расстояние по подаче огнетушащих средств.

Определение тактических возможностей подразделения без установки пожарного автомобиля на водоисточник.

1)

Определение времени работы водяных стволов от автоцистерны:

tраб = ( Vц – SNp

·Vp) / SNст ·Qст ·60

(мин.),

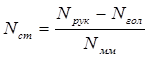

Nр

= k·L / 20 = 1,2· L / 20 (шт.),

где: tраб – время работы стволов, мин.;

Vц – объем воды

в цистерне пожарного автомобиля, л;

Nр – число рукавов в магистральной и

рабочих линиях, шт.;

Vр – объем воды

в одном рукаве, л (см. прилож.);

Nст – число водяных стволов, шт.;

Qст – расход воды

из стволов, л/с (см. прилож.);

k – коэффициент, учитывающий неровности местности (k = 1,2 –

стандартное значение),

L – расстояние от места пожара до пожарного автомобиля (м).

2) Определение возможной

площади тушения водой SТ от автоцистерны:

SТ = ( Vц – SNp

·Vp) / Jтр ·tрасч · 60 (м2),

где: Jтр

–

требуемая интенсивность подачи воды на тушение, л/с·м2 (см. прилож.);

tрасч = 10 мин. – расчетное

время тушения.

3) Определение времени

работы приборов подачи пены от

автоцистерны:

tраб

= ( Vр-ра– SNp ·Vp) / SNгпс

·Qгпс ·60 (мин.),

где: Vр-ра – объем водного

раствора пенообразователя, полученный от заправочных емкостей пожарной машины,

л;

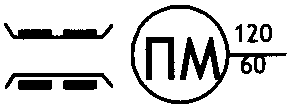

Nгпс — число ГПС

(СВП), шт;

Qгпс — расход

раствора пенообразователя из ГПС (СВП), л/с (см. прилож.).

Чтобы

определить объем водного раствора пенообразователя, надо знать, насколько будут

израсходованы вода и пенообразователь.

КВ =

100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6 = 15,7 – количество

воды (л), приходящееся на 1 литр пенообразователя для приготовления 6-ти %

раствора (для получения 100 литров 6-ти % раствора необходимо 6 литров

пенообразователя и 94 литра воды).

Тогда

фактическое количество воды, приходящееся на 1 литр пенообразователя, составляет:

Кф = Vц

/ Vпо ,

где Vц – объем воды

в цистерне пожарной машины, л;

Vпо – объем

пенообразоователя в баке, л.

если Кф

< Кв , то Vр-ра = Vц / Кв

+ Vц (л) — вода расходуется полностью, а часть пенообразователя

остается.

если Кф

> Кв , то Vр-ра = Vпо ·Кв + Vпо (л) — пенообразователь расходуется полностью, а часть воды

остается.

4) Определение возможной

площади тушения ЛВЖ и ГЖ воздушно-механической пеной:

Sт= ( Vр-ра–

SNp ·Vp) / Jтр

·tрасч · 60 (м2),

где:

Sт – площадь тушения, м2;

Jтр – требуемая

интенсивность подачи раствора ПО на тушение, л/с·м2;

При

tвсп ≤ 28 оC — Jтр = 0,08 л/с∙м2, при tвсп > 28 оC — Jтр = 0,05 л/с∙м2.

tрасч = 10 мин. – расчетное

время тушения.

5) Определение объема

воздушно-механической пены, получаемого от АЦ:

Vп = Vр-ра

·К (л),

где: Vп – объем пены,

л;

К – кратность пены;

6) Определение возможного объема

тушения воздушно-механической пеной:

Vт = Vп

/ Кз (л, м3),

где: Vт – объем

тушения пожара;

Кз = 2,5–3,5 – коэффициент

запаса пены, учитывающий разрушение ВМП вследствие воздействия высокой

температуры и других факторов.

Примеры решения

задач:

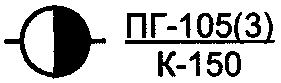

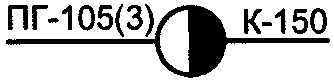

Пример № 1. Определить время работы двух стволов Б с диаметром насадка 13 мм при напоре 40 метров, если до разветвления проложен один рукав D 77 мм, а рабочие линии состоят из двух рукавов D 51 мм от АЦ-40(131)137А.

Решение:

t = (Vц – SNрVр)

/ SNст ·Qст ·

60 =2400 — (1· 90 + 4 ·40) / 2 · 3,5 ·60 = 4,8 мин.

Пример № 2. Определить

время работы ГПС-600, если напор у ГПС-600 60 м, а рабочая линия состоит из

двух рукавов диаметром 77 мм от АЦ-40 (130) 63Б.

Решение:

1) Определяем

объем водного раствора пенообразователя:

Кф = Vц

/ Vпо= 2350/170 = 13,8.

Кф =

13,8 < Кв = 15,7 для 6-ти % раствора

Vр-ра =

Vц / Кв + Vц = 2350/15,7 + 2350 »

2500 л.

2) Определяем время работы ГПС-600

t = ( Vр-ра– SNp

·Vp) / SNгпс ·Qгпс ·60

= (2500 — 2 ·90)/1 ·6 ·60 = 6,4 мин.

Пример № 3. Определить

возможную площадь тушения бензина ВМП средней кратности от АЦ-4-40 (Урал-23202).

Решение:

1) Определяем

объем водного раствора пенообразователя:

Кф

= Vц / Vпо = 4000/200 = 20.

Кф

= 20 > Кв = 15,7 для 6-ти % раствора,

Vр-ра =

Vпо ·Кв + Vпо

= 200·15,7 + 200 = 3140 + 200 = 3340 л.

2) Определяем возможную

площадь тушения:

Sт = V р-ра

/ Jтр ·tрасч ·60 = 3340/0,08 ·10 ·60

= 69,6 м2.

Пример № 4. Определить возможный объем тушения (локализации)

пожара пеной средней кратности (К=100) от АЦ-40(130)63б (см. пример № 2).

Решение:

Vп = Vр-ра · К =

2500 ·100 = 250000 л = 250 м3.

Тогда объем тушения (локализации):

Vт = Vп/Кз = 250/3 = 83 м3.

Посчитать на калькуляторе

Определение тактических возможностей подразделения с установкой пожарного автомобиля на водоисточник.

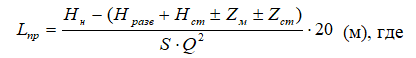

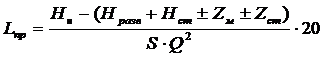

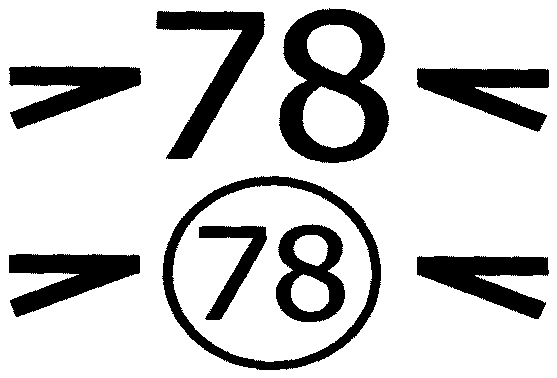

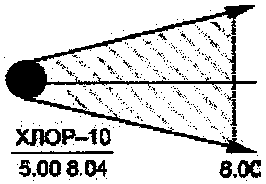

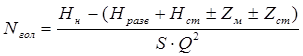

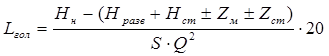

1) Определение предельного расстояния по подаче огнетушащих средств:

Lпр

– предельное расстояние (м),

Hн = 90÷100 м – напор на

насосе АЦ,

Hразв = 10 м – потери напора в

разветвлении и рабочих рукавных линиях,

Hст = 35÷40 м – напор перед

стволом,

Zм

– наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) местности (м),

Zст

– наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) стволов (м),

S – сопротивление одного пожарного рукава,

Q – суммарный расход воды в одной из двух наиболее загруженной магистральной рукавной линии (л/с),

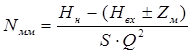

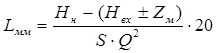

2)

Определение необходимого напора на пожарном насосе Hн:

Нн = Nрук

· S · Q2 ± Zм ± Zст + Hразв + Hст (м),

где Nрук

· S · Q2 – потери напора в

наиболее загруженной рукавной линии (м),

Нрук

= Nрук · S · Q2 – потери напора в

рукавной линии (м)

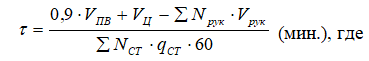

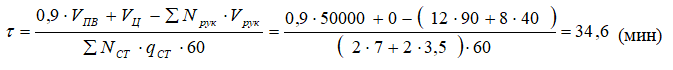

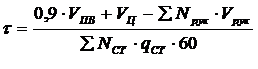

2) Определение продолжительности работы водяных стволов от водоемов с ограниченным запасом воды:

VПВ – запас воды в пожарном

водоеме (л);

VЦ – запас воды в цистерне

пожарного автомобиля (л);

Nрук — количество рукавов в магистральных и

рабочих линиях (шт.);

Vрук — объем одного рукава (л);

NСТ — количество подаваемых стволов от пожарного

автомобиля (шт.);

qСТ – расход воды из

ствола (л/с);

3) Определение продолжительности работы приборов подачи пены:

Продолжительность

работы приборов подачи пены зависит от запаса пенообразователя в заправочной

емкости пожарного автомобиля или доставленного на место пожара.

Способ № 1 (по

расходу водного раствора пенообразователя):

tраб

= ( Vр-ра– SNp ·Vp) / SNгпс

·Qгпс ·60 (мин.),

SNp ·Vp = 0,

т.к.

весь водный раствор пенообразователя будет вытеснен из рукавов и примет участие

в формировании ВМП (пенообразователь расходуется полностью, а вода остается),

поэтому формула имеет окончательный вид:

tраб

= Vр-ра / SNгпс

·Qгпс ·60 (мин.),

Vр-ра =

Vпо ·Кв + Vпо (л), т.к. воды заведомо больше и Кф > Кв

= 15,7

Способ № 2 (по

расходу запаса пенообразователя):

t = Vпо / SNгпс ·Qгпспо·60 (мин.),

где Nгпс—

число ГПС (СВП), шт;

Qгпспо — расход

пенообразователя из ГПС (СВП), л/с;

Vпо

– объем пенообразоователя в баке, л.

4) Определение

возможного объема тушения (локализации) пожара:

Для

ускоренного вычисления объема воздушно-механической пены средней кратности (К =

100, 4- и 6 % -ный водный раствор пенообразователя), получаемой от пожарных

автомобилей с установкой их на водоисточник при расходе всего запаса

пенообразователя, используют следующие формулы:

а)

Vп = (Vпо / 4) ·10 (м3)

и Vп = (Vпо / 6) ·10 (м3),

где Vп — объем пены, м3;

Vпо – количество

пенообразователя (л);

4 и 6 — количество пенообразователя (л), расходуемого для

получения 1 м3 пены

соответственно при 4- и 6 % -ном растворе.

Вывод

формулы:

КВ =

100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6

Vр-ра =

Vпо ·Кв + Vпо

= Vпо · (Кв + 1) =

Vпо · (94 / 6 + 6 / 6) = Vпо

· 100 / 6

Vп = Vр-ра

·К = (Vпо · 100 / 6)· 100 = Vпо · 10000 / 6 (л)

б) Vп = Vпо ·Кп (л)

Vп = Vпо ·1700 (л) — при

кратности 100;

Vп

= Vпо ·170 (л) — при кратности 10.

Кп – количество

пены, получаемой из 1 литра пенообразователя (для 6% раствора).

Примеры решения

задач:

Пример № 1. Определить предельное расстояние по подаче ствола А с D насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм, если напор у стволов 40 м, напор на насосе 100 м, высота подъема местности 8 м, высота подъема стволов 12 м. Рукава магистральной линии Æ 77 мм.

Решение:

Lпр = (Нн – (Нр ± zм ± zст))/S·Q2)·20 = (100

-50-8-12) /0,015 ·142) · 20 = 204 (м),

Нр

= Нст + 10 = 40 + 10 = 50 (м).

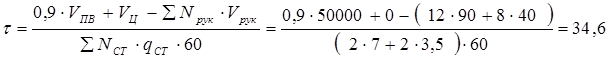

Пример № 2. Определить

время работы двух стволов А с Æ насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм от автонасоса,

установленного на пожарный водоем вместимостью 50 м3. Расстояние от

места установки разветвления до водоема 100 метров.

Решение:

Пример № 3. Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ-5-40 (КАМАЗ – 4310),

установленной на пожарный гидрант.

Решение:

t = Vпо / Nгпс ·Qгпспо·60 = 300 / 2 · 0,36 · 60 » 7 мин.

Пример № 4. Определить

возможный объем тушения (локализации) воздушно-механической пеной средней

кратности, если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя от АЦ-4-40

(ЗиЛ-433104).

Решение:

Vп = (Vпо / 6) ·10 =

(300 / 6) ·10 = 500 м3.

Vт = Vп / Кз =

500 / 3 » 167

м3.

Расчет основных показателей тактических возможностей подразделений позволяет заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реальное выполнение.

Расчётные формулы

| Показатель | Формула | Значение величины, входящей в формулу | ||

|---|---|---|---|---|

| Обоз. | Наименование, единица измерения | |||

| 1. Время свободного развития пожара (мин) τсв | τсв. = τд.с. + τсб. + τсл. + τб.р. | τд.с. | Время до сообщения о пожаре равно времени от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную часть. При наличии АПС на объекте — 5 мин При отсутствии АПС на объекте — 10 мин |

|

| τсб. | Время сбора личного состава по тревоге — 1 мин | |||

| τсл. | Время следования, мин | |||

| τб.р. | Время боевого развертывания — по нормативам ПСП или: 3 мин — для летнего периода, 6 — 8 мин — для зимнего периода |

|||

| 2. Время следования (мин) τсл | τсл = L × 60 / Vсл | L | Расстояние от пожарной части до объекта, км | |

| Vсл | Средняя скорость движения ПА, км/ч | |||

| 3. Длина пути, пройденная огнем, (м) | ||||

| до 10 мин включительно | Rп = 0,5 Vл × τсв | Vл | Линейная скорость распространения горения, м/мин (справочная) | |

| τсв | Время свободного развития пожара, мин | |||

| более 10 мин | Rп = 0,5 Vл × 10 + Vл (τсв- 10) | Vл | Линейная скорость распространения горения, м/мин (справочная) | |

| τсв | Время свободного развития пожара, мин | |||

| 4. Площадь пожара, (м2) | ||||

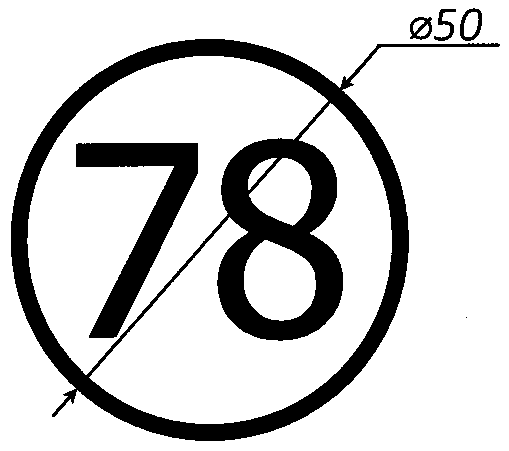

| круговая | SП = πR2 SП = 0,785 D2 |

π | 3,14 | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| D | Длина пути, пройденная огнем (диаметр пожара), D=2R | |||

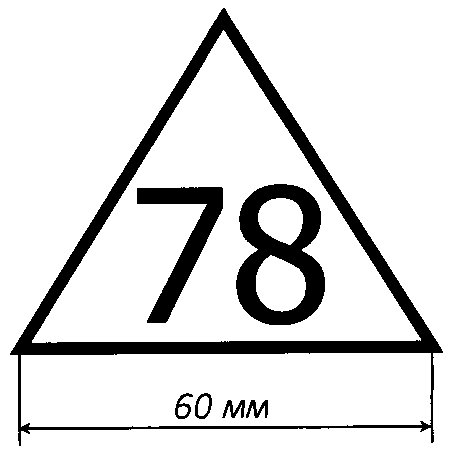

| угловая | SП = 0,5 αR2 | α | Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| угловая 90о | SП = 0,25πR2 | π | 3,14 | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

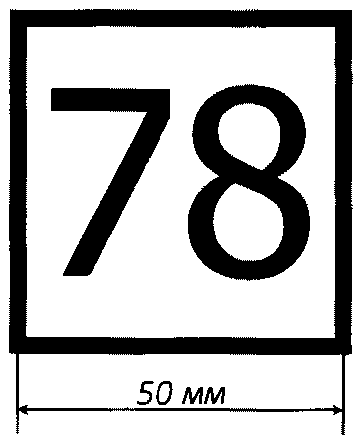

| прямоугольная | SП = a × b | a, b | Ширина сторон фронта горения, м | |

| прямоугольная при развитии в двух направлениях | SП = a(b1 + b2) | |||

| 5. Периметр пожара, (м) | ||||

| круговой | PП = 2πR | π | 3,14 | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| угловой | PП = R(2 + α) | α | Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| прямоугольный | PП = 2(a+b) | a, b | Ширина сторон фронта горения, м | |

| прямоугольный при развитии в 2-х направлениях | PП = 2[a + (b1+b2) | |||

| 6. Фронт пожара, (м) | ||||

| круговой | ФП = 2πR | π | 3,14 | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| угловой | ФП = αR | α | Угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад. | |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| прямоугольный | ФП = na | n | число сторон фронта горения | |

| a | длина стороны фронта горения, м | |||

| 7. Площадь тушения(м2) | по фронту | по периметру | ||

| круговая | при R>h Sт = πh(2R-h) |

при R≥h Sт = πh(2R-h) |

h | Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| π | 3,14 | |||

| угловая 90о | при R>h Sт = 0,25πh х (2R-h) |

при R>3h Sт = 3,57h(2R-h) |

h | Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| π | 3,14 | |||

| угловая 180о | при R>h Sт = 0,5πh х (2R-h) |

при R>2h Sт = 3,57h(1,4R-h) |

h | Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| π | 3,14 | |||

| угловая 270о | при R>h Sт = 0,75 πh х (2R-h) |

при R≥h Sт=3,57h(1,8R-h) |

h | Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м |

| R | Длина пути, пройденная огнем (радиус пожара) | |||

| π | 3,14 | |||

| прямоугольная | при b>nh Sт = nah |

при a>2h Sт = 2h(a+b-2h) |

h | Глубина тушения ствола: для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м |

| а, b | Ширина сторон фронта горения, м | |||

| 8. Требуемый расход на тушение (л/с, кг/с, м3/с) | Qтр.т = Sп × Iтр | Sп | Величина расчетного параметра тушения пожара: (площадь — м2, объем — м3, периметр или фронт — м) | |

| Iтр | Интенсивность подачи огнетушащего средства для тушения пожара: (справочная) поверхностная — л/(м2×с), кг/(м2×с), объёмная — кг/(м3 с), м3/(м3 с) линейная — л/(м с) |

|||

| 9. Требуемый расход на защиту (л/с) | Qтр.т = Sз × Iтр.з | Sз | Величина расчетного параметра тушения пожара | |

| Iтр.з | Интенсивность подачи огнетушащего средства для защиты (справочная) | |||

| 10. Количество приборов подачи огнетушащих веществ | ||||

| водяные стволы | Nств.в = Qтр / qств | Qтр | Требуемый расход на тушение, л/с | |

| qств | площадь тушения пенного ствола, м2 | |||

| пенные стволы — ПОВЕРХНОСТНОЕ тушение |

Nств.п = Sт / Sпс | Sт | площадь тушения, м2 | |

| Sпс | Расход пенного ствола, м3/мин (справочная) | |||

| пенные стволы — ОБЪЁМНОЕ тушение |

Nств.п =(Vп × kз) / qпс × τр | Vп | объём помещения, м3 | |

| kр | Коэффициент разрушения пены = 3 | |||

| qпc | расход пенного ствола, м3/мин (справочная) | |||

| τр | Расчетное время тушения — 15 мин | |||

| 11. Время работы стволов (от ПА без установки на водоисточник) | τраб= (Vц — NрVр) / (Nст × qст× 60) | Vц | Объем воды в цистерне пожарной машины, л | |

| Nр | Число рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт | |||

| Vр | Объем воды в одном рукаве, л | |||

| Nст | Число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины, шт | |||

| qст | Расход воды из ствола, л/с | |||

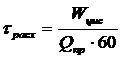

| Время работы стволов(от ПА с установкой на водоисточник с ограниченным запасом) | τ = 0,9 VВ / (NПР × QПР × 60) | VВ | Запас воды в водоеме, л | |

| NПР | Число приборов (стволов, генераторов), поданных от всех пожарных машин, установленных на данный водоисточник | |||

| QПР | Расход воды одним прибором, л/с | |||

| 12. Время работы ГПС -600 (мин) | ||||

| по ПО | τ = Vпо / qГПС | Vпо | Объем пенообразователя, л | |

| qГПС | Расход ГПС-600: по воде — 5,64 л/с; по пене — 0,36 л/с; по раствору — 6 л/с | |||

| по воде | τ = Vв / qГПС | Vв | Объем воды, л | |

| qГПС | Расход ГПС-600: по воде — 5,64 л/с; по пене — 0,36 л/с; по раствору — 6 л/с | |||

| 13. Возможный объем пены средней кратности (ПСК) (м3) | ||||

| по ПО | Vп = Vпо / 0,6 | Vпо | Объем пенообразователя, м3 | |

| по воде | Vп = Vводы / 10 | Vводы | Объем воды, м3 | |

| 14. Возможная площадь тушения ЛВЖ и ГЖ (ПСК) (м2) | ||||

| по ПО ЛВЖ | ST = Vпо / 3 | Vпо | Объем пенообразователя, л | |

| по ПО ГЖ | ST = Vпо / 1,8(2) | |||

| по воде ЛВЖ | ST = Vв / 45 | Vв | Объем воды, л | |

| по воде ГЖ | ST = Vв / 30 | |||

| 15. Возможная площадь тушения ЛВЖ ГЖ по раствору (м2) | ST = VР-PA / ISt × τP × 60 | ISt | Нормативная интенсивность подачи раствора на тушение пожара, л/(м2 с) | |

| τP | Расчетное время тушения, мин | |||

| VР-PA | Количество водного раствора пенообразователя, л | |||

| 16. Предельная длина магистральной линии от водоисточника до пожара (м) | Lпр = [Нн — (Нпр ± Zм ± Zпр) / SQ2] × 20 | Нн | Напор на насосе, м | |

| Нпр | Напор у разветвления, лафетных стволов, пеногенераторов (потери напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух — трех рукавов во всех случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления следует принимать на 10 м больше, чем напор у насадка ствола, присоединенного к данному разветвлению), м | |||

| Zм | Наибольшая высота подъема (+) или спуска (—) местности на предельном расстоянии, м | |||

| Zпр | Наибольшая высота подъема или спуска приборов тушения (стволов, пеногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, м | |||

| S | Сопротивление одного пожарного рукава | |||

| Q | Суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии, л/с | |||

| 17. Количество ПА основного назначения | Nотд = Nл.с / Nбр | Nл.с | Количество задействованного личного состава, чел | |

| Nбр. | Количество личного состава в боевом расчете, чел (в среднем — 4 чел) | |||

| 18. Скорость заправки АЦ водой (мин) | τзап= Vц / Qп × 60 | Vц | Объем цистерны, л | |

| Qп | Средняя подача воды насоса, заправляющего цистерну, л/с | |||

| 19. Время расхода воды из АЦ на пожаре (мин) | τРАСХ= Vц / Nпр × Qпр × 60 | Vц | Объем цистерны, л | |

| Nпр | Число приборов (стволов, генераторов), поданных от ПА | |||

| Qпр | Расход воды одним прибором, л/с | |||

| 20. Предельное расстояние ступени перекачки (м) | Lст = [НН — (НВХ ± ZM) / SQ2] × 20 | НВХ | Напор на конце магистральной линии ступени перекачки, м | |

| 21. Длина магистральной линии (м) | Lм=L×1,2 | L | Расстояние от водоисточника до места пожара, м | |

| 22. Количество ступеней перекачки | Nст = Lм — Lгол / Lст | Lм | Длина магистральной линии от водоисточника до места пожара, м | |

| Lгол | Расстояние от места пожара до головного ПА, м = Lпр | |||

| Lст | Длина ступеней перекачки, м | |||

| 23. Общее количество ПА для перекачки | Nм = Nст + 1 | Nст | Количество ступеней перекачки | |

| 1 | Головной автомобиль |

3.2.1.

Определение тактических возможностей

подразделений без установки машин на

водоисточники. Без

установки на водоисточники используются

пожарные машины, которые вывозят на

пожары запас воды, пенообразователя и

других огнетушащих средств. К ним

относятся пожарные автоцистерны,

пожарные автомобили аэродромной

службы, пожарные поезда и др.

Руководитель

тушения пожара должен не только знать

возможности подразделений, но и уметь

определять основные тактические

показатели:

-

время работы

стволов и пеногенераторов; -

возможную площадь

тушения воздушно-механической пеной; -

возможный объем

тушения пеной средней кратности при

имеющемся на машине пенообразователе

или растворе.

Время работы

водяных стволов от пожарных машин

без установки их на водоисточники

определяют по формуле:

= (Vц

— Nр Vр)/Nст

Qст

60, (3.1)

где

— время работы стволов, мин; Vц

— объем воды в цистерне пожарной машины,

л; Nр

— число рукавов в магистральной и рабочих

линиях, шт.; Vр –

объем воды в одном рукаве, л (см. п. 4.2);

Nст

— число водяных стволов, работающих

от данной пожарной машины, шт; Qст

— расход воды из стволов, л/с (см. табл.

3.25 — 3.27).

Время работы пенных

стволов и генераторов пены средней

кратности определяют:

=

(Vр-ра

— Nр Vр)/NСВП(ГПС)

QСВП(ГПС)

60, (3.2)

где Vр-ра

— объем 4 или 6 %-ного раствора пенообразователя

в воде, получаемый от заправочных

емкостей пожарной машины, л; NСВП(ГПС)

— число воздушно-пенных стволов (СВП)

или генераторов пены средней кратности

(ГПС), шт.; QСВП(ГПС)

— расход водного раствора пенообразователя

из одного ствола (СВП) или генератора

(ГПС), л/с (см. табл. 3.32).

Объем раствора

зависит от количества пенообразователя

и воды в заправочных емкостях пожарной

машины. Для получения 4 %-ного раствора

необходимы 4 л пенообразователя и 96 л

воды (на 1 л пенообразователя 24 л воды),

а для 6 %-1ного раствора 6 л пенообразователя

и 94л воды (на 1л пенообразователя 15,7л

воды). Сопоставляя эти данные, можно

сделать вывод, что в одних пожарных

машинах без установки на водоисточники

расходуется весь пенообразователь, а

часть воды остается в заправочной

емкости, в других вода полностью

расходуется, а часть пенообразователя

остается.

Чтобы

определить объем водного раствора

пенообразователя, надо знать, насколько

будут израсходованы вода и пенообразователь.

Для этой цели количество воды. приходящееся

на 1 л пенообразователя в растворе,

обозначим Кв

(для 4 %-ного раствора ранен 24 л, для 6

%-ного — 15,7). Тогда фактическое количество

воды,

приходящееся на

1 л пенообразователя, определяют по

формуле:

Кф=

Vц /Vпо

(3.3)

где Vц

— объем воды в цистерне

пожарной машины, л; Vпо

— объем пенообразователя

в баке пожарной машины, л.

Фактическое

количество воды Кф,

приходящееся на 1 л пенообразователя,

сравниваем с требуемым Кв.

Если КфКв,

то пенообразователь, находящийся на

одной машине, расходуется полностью, а

часть воды остается. Если Кф<Кв,

тогда вода в емкости машины расходуется

полностью, а часть пенообразователя

остается.

Количество

водного растворапенообразователя

при полном расходе воды, находящейся

на пожарной машина определяют по

формуле:

Vр-ра

= Vц /

Кв

+Vц

(3.4)

где

Vр-ра

— количество

водного раствора пенообразователя, л.

При полном

израсходовании пенообразователя данной

пожарной машины количество раствора

определяют по формуле:

Vр-ра

= VпоКв

+Vпо

(3.5)

где Vпо

— количество

пенообразователя на машине, л.

Возможную площадь

тушениялегковоспламеняющихся и

горючих жидкостей определяют по формуле:

Sт

= Vр-ра

/Isтр60

(3.6)

где Sт

— возможная площадь тушения, м2;

Isт

— нормативная интенсивность подачи

раствора на тушение пожара, л/(м2с)

(см. табл. 2.11); р

— расчетное время тушения, мин (см. п.

2.4).

Объем

воздушно-механической пенынизкой и

средней кратности определяют по формулам:

Vп

= Vр-ра

К; Vп

= Vп

Кп

(3.7)

Где Vп

— объем пены, л; К — кратность пены; Vп

— количество пенообразователя на

машине или расходуемая часть его, л; Кп

— количество пены, получаемой из 1 л

пенообразователя, л (для 4 %-ного раствора

составляет 250 л, для 6 %-ного—170 л при

кратности 10 и соответственно 2500 и 1700

при кратности 100).

Объем тушения(локализации) воздушно-механической

пеной средней кратности определяют по

формуле

Vт

= Vп

/Кз

(3.8)

где Vт

— объем тушения пожара; Vп

— объем пены, м3;

Кз —

коэффициент запаса пены, учитывающий

ее разрушение и потери. Он показывает,

во сколько раз больше необходимо взять

пены средней кратности по отношению к

объему тушения; Кз

=2,5 — 3,5.

Примеры.Обосновать тактические возможности

отделения вооруженного АЦ-40(131)137 без

установки ее на водоисточник.

1. Определяем время

работы двух водяных стволов с диаметром

насадка 13 мм при напоре 40 м, если до

разветвления проложен один рукав

диаметром 77 мм, а рабочие линии состоят

из двух рукавов диаметром 51 мм к

каждому стволу:

= (Vц

— Nр

Vр)/Nст

Qст

60 = 2400 — (190

+ 440)/(23,760)

= 4,8 мин.

2. Определяем время

работы ценных стволов и генераторов.

Для этой цели необходимо паГгги объем

водного раствора пенообразователя,

который можно получить от АЦ-40(131) 137

Кф=

Vц /Vпо

= 2400/150 = 16 л.

Следовательно,

Кф =

16 >Кв

= 15,7 при 6 %-ном растворе. Поэтому объем

раствора определим по формуле:

Vр-ра

= VпоКв

+Vпо

=150

15,7 +150 = 2500 л

Определяем время

работы одного пенного ствола СВП-4, если

напор у ствола 40 м, а рабочая линия

состоит из двух рукавов диаметром

77 мм:

=

(Vр-ра

— Nр Vр)/NСВП

QСВП

60 = (2500 — 290)/1860

= 4,8 мин.

Определяем время

работы одного ГПС-600, если напор у

генератора 60 м, а рабочая линия состоит

из двух рукавов диаметром 66 мм:

=

(Vр-ра

— Nр Vр)/NГПС

QГПС

60т = (2500 — 27)/1660

= 6,5 мин.

3. Определяем

возможную площадь тушения

легковопламеняющихся и горючих

жидкостей при следующих условиях:

при

тушении бензина воздушно-механической

пеной средней кратности Is=

0,08 л/(м2с)

и р

= 10 мин (см. пп. 2.3 и 2.4):

Sт= Vр-ра/Isр60 =

2500/0,081060

= 52 м2;

при

тушении керосина воздушно-механической

пеной средней кратности (Is

= 0,05 л/( м2с)

и р

= 10 мин, см. табл. 2.10 и п. 2.4)

Sт

= Vр-ра

/Isр60

= 2500/0,051060

= 83 м2;

при

тушении масла воздушно-механической

пеной низкой кратности (Is

= 0,10 л/( м2с)

и р

= 10 мин, см. табл. 2.10 и п. 2.4)

Sт

= Vр-ра

/Isр60

= 2500/0,11060

= 41 м2.

4. Определяем

возможный объем тушения (локализации)

пожара пеной средней кратности (К =100).

Для этой цели по формуле (3.7) определим

объем пены:

Vп

= Vр-ра

К = 2500100

== 250000 л или 250 м3.

Из условий тушения

(планировки помещения, подачи ионы.

нормативного времени тушения,

плотности горючей нагрузки, возможности

обрушения и т.д.) принимаем значение

Кз'»9^ Тогда объем тушения (локализации)

будет равен:

Vп

= Vп

/Кз =

250/3 = 83 м3.

Из

приведенного примера следует, что

отделение, вооруженное АЦ-40(131)137 без

установки машины на водоисточник, может

обеспечить работу одного ствола Б в

течение 10 мин, двух стволов Б или одного

А в течение 5 мин, одного пенного ствола

СПВ-4 в течение 4 — 5 мин, одного генератора

ГПС-600 в течение 6 — 7 мин, ликвидировать

горение бензина пеной средней кратности

на площади до 60 м2,

керосина — до 80 м2

и масла пеной низкой кратности — до 40

м2,

потушить (локализовать) пожар пеной

средней кратности в объеме 80 — 100 м3.

Кроме указанных

работ по тушению пожара, не задействованная

часть личного состава отделения может

выполнить отдельные работы по спасанию

людей, вскрытию конструкций, эвакуации

материальных ценностей, установке

лестниц и др.

3.2.2. Определение

тактических возможностей подразделений

с установкой их машин на водоисточники.Подразделения, вооруженные пожарными

автоцистернами, осуществляют боевые

действия на пожарах с установкой машин

на водоисточники в случаях, когда

водоисточник находится рядом с горящим

объектом (примерно до 40 — 50 м), а также

когда запаса огнетушащих средств,

вывозимых на машине, не достаточно для

ликвидации пожара и сдерживания

распространения огня на решающем

направлении. Кроме того, с водоисточников

работают подразделения на автоцистернах

после израсходования запаса огнетушащих

средств, а также по распоряжению

руководителя тушения пожара, когда они

прибывают на пожар по дополнительному

вызову. Пожарные автонасосы, насосно-рукавные

автомобили, пожарные насосные станции,

мотопомпы и другие пожарные машины,

которые не доставляют на пожар запас

воды, устанавливаются на водоисточники

во всех случаях.

При установке

пожарных машин на водоисточники

тактические возможности подразделений

значительно возрастают. Основными

показателями тактических возможностей

подразделений с установкой машин на

водоисточники являются: предельное

расстояние по подаче огнетушащих

средств, продолжительность работы

пожарных стволов и генераторов на

водоисточниках с ограниченным запасом

воды, возможные площадь тушения

горючих жидкостей и объем в здании при

заполнении его воздушно-механической

пеной средней кратности.

Предельным

расстоянием по подаче огнетушащих

средств на пожарах считают максимальную

длину рукавных линий от пожарных

машин, установленных на водоисточники,

до разветвлений, расположенных у

места пожара, или до позиций стволов

(генераторов), поданных на тушение. Число

водяных и пенных стволов (генераторов),

подаваемых отделением на тушение

пожаров, зависит от предельного

расстояния, численности боевого расчета,

а также от сложившейся обстановки.

Для работы со

стволами в различной обстановке требуется

неодинаковое количество личного

состава. Так, при подаче одного ствола

Б на уровне земли необходим один человек,

а при подъеме его на высоту — не менее

двух. При подаче одного ствола А на

уровне земли нужно два человека, а при

подаче его на высоту или при работе со

свернутым насадком — не менее трех

человек. Для подачи одного ствола А или

Б в помещения с задымленной или

отравленной средой требуется звено

газодымозащитников и пост безопасности,

т. е. не менее четырех человек и т. д.

Следовательно, число приборов тушения,

работу которых может обеспечить

отделение, определяется конкретной

обстановкой на пожаре.

Предельное

расстояниедля наиболее распространенных

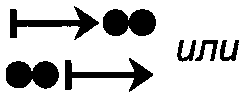

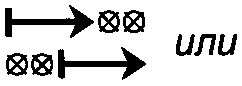

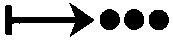

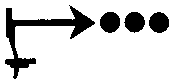

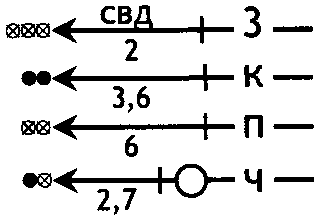

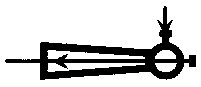

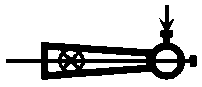

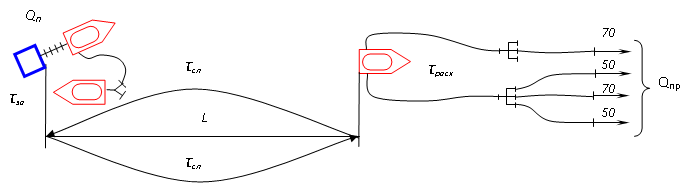

схем боевого развертывания (см. рис.

3.2) определяют по формуле:

lпр

= Hн

– (Hпр

Zм

Zпр)/SQ2]20,

(3.9)

где lпр

— предельное расстояние, м; Hн

— напор на насосе, м; Hпр

— напор у разветвления, лафетных

стволов и пеногенераторов. м (потери

напора в рабочих линиях от разветвления

в пределах двух -трех рукавов во всех

случаях не превышает 10 м, поэтому напор

у разветвления следует принимать на

10 м больше, чем напор у насадка ствола,

присоединенного к данному разветвлению);

Zм

— наибольшая высота подъема (+) или спуска

(—) местности на предельном расстоянии,

м;

Zпр

— наибольшая высота подъема или спуска

приборов тушения (стволов, пеногенераторов)

от места установки разветвления или

прилегающей местности на пожаре, м; S

— сопротивление одного пожарного рукава

(см. табл. 4.5); Q2 —

суммарный расход воды одной наиболее

загруженной магистральной рукавной

линии, л/с; SQ2 —

потери напора в одном рукаве

магистральной линии, м (приведены в

табл. 4.8).

Полученное расчетным

путем предельное расстояние по подаче

огнетушащих средств, следует сравнить

с запасом рукавов для магистральных

линий, находящихся на пожарной машине,

и с учетом этого откорректировать

расчетный показатель. При недостатке

рукавов для магистральных линий на

пожарной машине необходимо организовать

взаимодействие между подразделениями,

прибывшими к месту пожара, обеспечить

прокладку линий от нескольких

подразделений и принять меры к вызову

рукавных автомобилей.

Продолжительность

работы приборов тушения зависит от

запаса воды в водоисточнике и

пенообразователя в заправочной емкости

пожарной машины. Водоисточники, которые

используют для тушения пожаров, условно

подразделяются на две группы: водоисточники

с неограниченным запасом воды (реки,

крупные водохранилища, озера,

водопроводные сети) и водоисточники с

ограниченным запасом воды (пожарные

водоемы, брызгательные бассейны,

градирни, водонапорные башни и др.).

Продолжительность

работы приборов тушения от водоисточников

с ограниченным запасом воды определяют

по формуле:

=0,9

Vв/Nпр

Qпр 60,

(3.10)

где

Vв

— запас воды в водоеме, л; Nпр

— число приборов (стволов, генераторов),

поданных от всех пожарных машин,

установленных на донный водоисточник;

Qпр — расход

воды одним прибором, л/с.

Продолжительность

работы пенных стволов и генераторовзависит не только от запаса воды в

водоисточнике, но и от запаса

пенообразователя в заправочных емкостях

пожарных машин или доставленного на

место пожара. Продолжительность работы

пенных стволов и генераторов по запасу

пенообразователя определяют по формуле;

=

Vпо/NСВП(ГПС)

QСВП(ГПС)

60, (3.11)

где

Vпо

— запас пенообразователя в заправочных

емкостях пожарных машин. л; NСВП(ГПС)

— число

пенных стволов или генераторов, поданных

от одной пожарной машины, шт.; QСВП(ГПС)

– расход

пенообразователя одним пенным стволом

или генератором, л/с.

По формуле (3.11)

определяют время работы пенных стволов

и генераторов от пожарных автоцистерн

без установки их на водоисточники, когда

количество воды на машине достаточно

для полного расхода пенообразователя,

находящегося в баке.

Возможные площади

тушения легковоспламеняющихся и горючих

жидкостейпри установке пожарных

машин на водоисточники определяют по

формуле (3.6). Вместе с тем надо помнить,

что объем раствора определяют с учетом

израсходования всего пенообразователя

из пенобака пожарной машины по формуле

(3.5) или

Vр-ра

= Vпо Кр-ра

,(3-12)

где

Кр-ра

—

количество раствора, получаемого из1 л

пенообразователя (Кр-ра

= К + 1 при

4 %-ном растворе Кр-ра

= 25 л,

при 6 %-ном Кр-ра

= 16,7л )

Возможный объем

тушения пожара (локализации) определяют

по формуле (3.8). При этом количество

раствора находят по формулам (3.5) или

(3.12), а объем пены — по (3.7).

Для ускоренного

вычисления объема воздушно-механической

пены низкой и средней кратности,

получаемой от пожарных машин с установкой

их на водоисточник при расходе всего

запаса пенообразователя, используют

следующие формулы.

При тушении пожара

воздушно-механической пеной низкой

кратности (К = 10), 4- и 6 %-ном водном растворе

пенообразователя:

Vп

= Vпо/4

и Vп

= Vпо/6,

(3.13)

где

Vп

— объем

пены, м3;

Vпо

— объем пенообразователя пожарной

машины, л; 4 и 6 — количество

пенообразователя, л, расходуемого для

получения 1 м3

пены соответственно при 4- и 6 %-ном

растворе.

При тушении пожара

воздушно-механической пеной средней

кратности (К = 100), 4- и 6 %-ном водном растворе

пенообразователя

Vп

= (Vпо/4)10

и Vп

= (Vпо/6)10,

(3.14)

Ориентировочно

можно считать, что при работе пенных

стволов и генераторов с напором на них

40 м получаем 4 %-ный раствор пенообразователя,

а с напором 60 м — 6 %-ный раствор.

Примеры.

Обосновать основные тактические

возможности отделения, вооруженного

насосно-рукавным автомобилем

АНР-40(130) 127А.

1. Определить

предельное расстояние по подаче одного

ствола А с диаметром насадка 19 мм и двух

стволов Б с диаметром насадка 13 мм,

если напор у стволов 40 м, а максимальный

подъем их 12 м, высота подъема местности

составляет 8 м, рукава прорезиненные

диаметром 77 мм:

lпр

= Hн

– (Hпр

Zм

Zпр)/SQ2]20

=[100 — (50 + 8 + 12)/0,015

14,82]

20

=180 м.

Полученное

предельное расстояние сравним с числом

рукавов на АНР-40(130) 127А (33 рук.

20 м = 660 м).

Следовательно,

отделение, вооруженное АНР(130)127А,

обеспечивает работу стволов по

указанной схеме, так как число рукавов,

имеющихся на машине, превышает предельное

расстояние по расчету.

2. Определить

продолжительность работы двух стволов

А с диаметром насадка 19 мм и четырех

стволов Б с диаметром насадка 13 мм при

напоре у стволов 40 м, если АНР-40(130)127А

установлен на водоем с запасом воды 50

м3:

=0,9

Vв/Nпр

Qпр 60

= 0,9

501000/(27,4+43,7)

60 =

25 мин.

3. Определить

продолжительность работы двух ГПС-600

от АНР-40(130)127А, установленного на реку,

если напор у генераторов 60 м.

По табл. 3.30 находим,

что один ГПС-600 при напоре 60м расходует

пенообразователя 0,36 л/с

=

Vпо/NГПС

QГПС

60 = 350/20,3660

= 8,1 мин.

4. Определить

возможную площадь тушения горючих

жидкостей воздушно-механической

пеной низкой кратности. Для этой цели

необходимо найти 6 %-ный объем раствора

по формуле (3.5)

Vр-ра

= VпоКв

+Vпо

= 35015,7+350=5845

л;

Sт= Vр-ра/Isр60 =

5845/(0,151060)

= 66 м2.

5. Определить

возможную площадь тушения керосина

пеной средней кратности

Sт= Vр-ра/Isр60 =

5845/(0,151060)

= 195 м2.

в. Определить

возможную площадь тушения бензина

воздушно-механической пеной средней

кратности

Sт= Vр-ра/Isр60 =

5845/(0,081060)

= 120 м2.

7.

Определить возможный объем тушения

(локализации) воздушно-механической

пеной средней кратности, если использовался

4 %-ный раствор пенообразователя при

коэффициенте заполнения К3

= 2,5. Определяем объем

раствора и объем пены

Vр-ра

= VпоКв

+Vпо

= 35024

+ 350 = 8750 л;

Vп

= Vр-ра

К = 8750100

= 875000 л или 875 м3;

Vт

= Vп

/К = 875/2,5 = 350 м3.

Следовательно,

отделение, вооруженное АНР-40(130)127А, при

установке машины на водоисточник может

обеспечить работу ручных и лафетного

стволов, одного — двух ГПС-600 или СВП-4 в

течение 16 — 8 мин, потушить горючую

жидкость воздушно-механической пеной

низкой кратности на площади до 65 м2,

а пеной средней кратности на площади

до 200 м2,

ликвидировать горение легковоспламеняющейся

жидкости пеной средней кратности до

120 м2

и ликвидировать (локализовать) пожар

пеной средней кратности при 4 %-ном

растворе пенообразователя в объеме до

350 м3.

Таким образом,

зная методику обоснования тактических

возможностей пожарных подразделений

с установкой пожарных машин на

водоисточники, можно заблаговременно

определить возможный объем боевых

действий на пожаре и организовать

успешное их осуществление.

Тактические возможности пожарных автомобилей

Под тактическими возможностями пожарных автомобилей понимают обеспечение подразделений техническими средствами подавления огня, напрямую влияющее на выполнение объема работ по пожаротушению с минимальными затратами без потери эффективности. В основу расчетов положен принцип использования определенного вида ПА как технического средства ГПС.

Тактические возможности подразделений на основных пожарных автомобилях

Тактические возможности отделений на основных пожарных автомобилях зависят от вида ПА. Чаще всего на пожары выезжают автоцистерны. Отделения, закрепленные за ними, считаются первичными тактическими подразделениями пожарной охраны с численностью от четырех до семи человек. Основным же ПТП ГПС считается караул, в который входит минимум два отделения.

Первичное подразделение обязано самостоятельно выполнять задачи по пожаротушению, выводу из зоны возгорания людей и сохранению материальных ценностей, в этом случае говорят, что для него определены отдельные технические возможности, не предполагающие работу в группе. Объем выполняемых работ, возложенных на первичные подразделения, составляет основу проведения операции по пожаротушению на первых ее этапах. При этом он зависит от того, какая ПА закреплена за отделением.

Увеличить тактические возможности подразделений можно путем постановки пожарных автомобилей на водоисточник. В этом случае в работе можно задействовать одновременно два-четыре ствола или два пеногенератора типа ГПС-600. Второй способ улучшить показатели – использовать индивидуальные средства защиты при работе в задымленной среде.

При задействовании автонасосов и насосно-рукавных автомобилей эффективность и объем работы отделения значительно больше, чем на автоцистернах. Это обусловлено увеличением количества бойцов, которые выезжают на место пожара, и усиленной комплектацией рукавов и ПТВ.

Расчет технических возможностей подразделений на основных ПА без установки на водоисточник

За основу берут следующие показатели:

Средние показатели АЦ-40 (131) без установки на водоисточник:

Технические возможности подразделений с установкой ПА на водоисточники

Установка автоцистерн на водоисточники необходима при недостаточном запасе воды и при условии расположения его на расстоянии 40-50 метров от горящего объекта. Обязательно внешнее подключение при полном израсходовании запаса цистерны, а также в случае прибытия подразделения по дополнительному вызову. Для автонасосов, напорно-рукавных автомобилей, насосных станций и мотопомп подключение к водоисточнику необходимо всегда.

При перекачке воды из магистральной линии или открытого водоисточника за основу тактических возможностей подразделений берут:

Максимальное расстояние определяет длину рукавных линий при их прокладке от машины до источника. Этот показатель влияет на количество стволов, используемых подразделением. Он рассчитывается по формуле:

lпр – искомое предельное расстояние, Hн – напор насоса, Hпр – напор у разветвления, лафетных стволов и пеногенератора, Zм – максимальный рельефный уклон, Zпр – максимальный уклон оборудования, S – сопротивление рукава, Q 2 – расход воды на магистральной линии.

Полученные данные учитывают при корректировке использования рукавов и организации взаимодействия между подразделениями. При недостатке линий посылается запрос на подкрепление рукавными автомобилями.

При взаимодействии технических средств, работающих самостоятельно и с установкой на водоисточник, уровень эффективности работы караула возрастает в разы.

От технических показателей основных машин зависят возможности подразделений на специальных пожарных автомобилях. Автоцистерны и рукавно-напорные ПА обеспечивают условия для работы автолестниц, коленчатых автоподъемников и газодымозащитной службы. Именно слаженная работа всех отделений караула позволяет максимально использовать определенные для него тактические возможности. При взаимодействии ряда подразделений возможно одновременное проведение нескольких видов работ, начиная от разведмероприятий и заканчивая вскрытием и разборкой конструкций.

Источник

Определение продолжительности работы приборов подачи пены:

Продолжительность работы приборов подачи пены зависит от запаса пенообразователя в заправочной емкости пожарного автомобиля или доставленного на место пожара.

Способ № 1 (по расходу водного раствора пенообразователя):

S Np ·Vp = 0, т.к. весь водный раствор пенообразователя будет вытеснен из рукавов и примет участие в формировании ВМП (пенообразователь расходуется полностью, а вода остается), поэтому формула имеет окончательный вид:

Способ № 2 (по расходу запаса пенообразователя):

t = Vпо / S Nгпс · Qгпс по · 60 (мин.),

где Nгпс — число ГПС (СВП), шт;

V по – объем пенообразоователя в баке, л.

4) Определение возможного объема тушения (локализации) пожара:

Vпо – количество пенообразователя (л);

КВ = 100–С / С = 100–6 / 6 = 94 / 6

Кп – количество пены, получаемой из 1 литра пенообразователя (для 6% раствора).

Примеры решения задач:

Пример № 1. Определить предельное расстояние по подаче ствола А с Æ насадка 19 мм и 2-х стволов Б с диаметром насадка 13 мм, если напор у стволов 40 м, напор на насосе 100 м, высота подъема местности 8 м, высота подъема стволов 12 м. Рукава магистральной линии Æ 77 мм.

Нр = Нст + 10 = 40 + 10 = 50 (м).

Пример № 3. Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ-5-40 (КАМАЗ – 4310), установленной на пожарный гидрант.

t = Vпо / Nгпс · Qгпс по · 60 = 300 / 2 · 0,36 · 60 » 7 мин.

Пример № 4. Определить возможный объем тушения (локализации) воздушно-механической пеной средней кратности, если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя от АЦ-4-40 (ЗиЛ-433104).

Расчет основных показателей тактических возможностей подразделений позволяет заблаговременно определить возможный объем боевых действий на пожаре и их реальное выполнение.

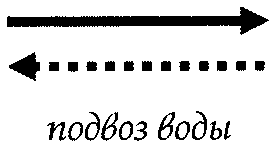

Организация бесперебойной подачи воды

На боевые позиции.

Методика расчета потребного количества пожарных автомобилей для перекачки воды к месту тушения пожара.

Перекачку воды насосами пожарных машин применяют, если расстояние от водоисточника до места пожара велико (до 2 км), напор, развиваемый одним насосом, недостаточен для преодоления потерь напора в рукавных линиях и для создания рабочих пожарных струй.

Перекачка применяется также, если невозможен подъезд к водоисточнику для пожарных автомобилей (при крутых или обрывистых берегах, в заболоченных местах, при вымерзании пруда или реки у берегов и т.д.). Для этого способа перекачки применяют переносные технические устройства с установленными на них насосами (переносные пожарные мотопомпы).

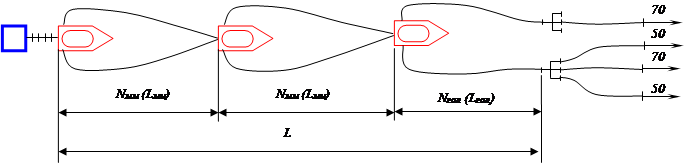

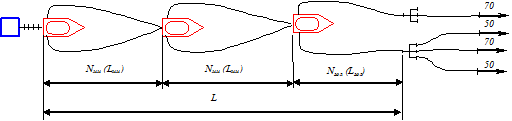

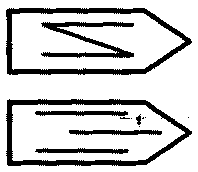

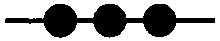

Рис. 1. Схема подачи воды в перекачку

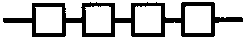

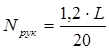

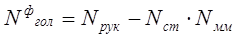

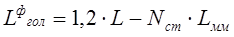

1) Определение предельного расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля N гол ( L гол ).

2) Определение расстояния между пожарными машинами N мм ( L мм ), работающими в перекачку (длины ступени перекачки).

3) Определение количества ступеней перекачки N ст

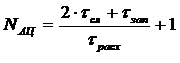

4) Определение общего количества пожарных машин для перекачки N авт

5) Определение фактического расстояния от места пожара до головного пожарного автомобиля N ф гол ( L ф гол ).

| Расстояние в рукавах (штуках) | Расстояние в метрах |

|

|

|

|

, где , где  |

|

|

|

H н = 90÷100 м – напор на насосе АЦ,

H разв = 10 м – потери напора в разветвлении и рабочих рукавных линиях,

H ст = 35÷40 м – напор перед стволом,

H вх ≥ 10 м – напор на входе в насос следующей ступени перекачки,

Z м – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) местности (м),

Z ст – наибольшая высота подъема (+) или спуска (–) стволов (м),

S – сопротивление одного пожарного рукава,

Q – суммарный расход воды в одной из двух наиболее загруженной магистральной рукавной линии (л/с),

L – расстояние от водоисточника до места пожара (м),

N рук – расстояние от водоисточника до места пожара в рукавах (шт.).

Дата добавления: 2018-09-23 ; просмотров: 1718 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Определение тактических возможностей подразделений без установки пожарных автомобилей на водоисточник

Лекция Расчет тактических возможностей подразделенийна пожарных автомобилях основного назначения

Руководитель тушения пожара (РТП) должен знать и уметь определять основные тактические показатели, такие как:

– время работы ручных, лафетных, воздушно-пенных стволов и пеногенераторов;

– возможную площадь тушения различными средствами;

– возможный объем тушения пеной;

– предельное расстояние подачи огнетушащих средств и др.

Определение тактических возможностей подразделений без установки пожарных автомобилей на водоисточник

где

При подаче ствола (прибора) на тушение пожара менее чем на три рукава от ПА – количество воды в рукавной линии не учитывается, формула (3.1) принимает вид:

Определение времени работы пенных стволов и генераторов по запасу пенообразователя –

где

В расчетах потери пенообразователя в рукавах не учитываются, так как они незначительны.

Сравнивая значения времени работы

Определение получаемого объема, воздушно-механической пены средней кратности –

где

где

Определение возможной площади тушения

– воздушно-пенного ствола, пеногенератора

где

ЛЕКЦИЯ Определение тактических возможностей подразделений с установкой пожарных автомобилей на водоисточники

Возможности отделения на АЦ по подаче ОВ значительно увеличиваются при установке ПА на водоисточник, т.к. обеспечивается непрерывная работа водяных стволов на тушение пожара в течение длительного времени.

К основным показателям, характеризующим тактические возможности пожарных подразделений на основных ПА, рассмотренных в п. 1.3.1, добавляется определение времени работы стволов от водоисточников с ограниченным запасом воды и предельное расстояние по подаче приборов тушения.

При расчете предельного расстояния по подаче огнетушащих средств на тушение пожара определяют длину магистральных рукавных линий от ПА, установленного на водоисточник, до разветвления, расположенного у места возникновения пожара.

Число водяных и пенных стволов (пеногенераторов), подаваемых отделением на тушение пожара, зависит от предельного расстояния, численности личного состава, а также от сложившейся обстановки.

Предельное расстояние – Nпр/р (в рукавах) по подаче огнетушащих веществ к месту пожара определяется как:

где Нн – напор на насосе ПА, м. вод. ст.;

Hp – напор у разветвления ПА. Напор у разветвления принимается на 10 м. вод. ст. больше, чем у насадка ствола (пеногенератора) Hp = Hств + 10;

Hств – напор у ствола, м. вод. ст.у пеногенератора ;

Zм – высота подъема (+) или спуска (–) местности, м;

Zств – высота подъема (+) или спуска (–) приборов тушения пожара, м;

Sр – сопротивление пожарного рукава в магистральной рукавной линии (таблица 3.6 );

Qм.л. – количество ОВ, проходящих по пожарному рукаву в наиболеезагруженной магистральной рукавной линии (расход), л/с.

Количество ОВ проходящих по пожарному рукаву не может превышать значения его полной пропускной способности:

Полная пропускная способность пожарных рукавов различного диаметра и типа приведена в табл. 3.8.

Полученное предельное количество рукавов по подаче огнетушащих средств сравнивают с расстоянием от места пожара до водоисточника (в рукавах), запасом рукавов для магистральных линий, находящихся на ПА, и с учетом этого определяются: схема развертывания, взаимодействие прибывающих подразделений, принимаются меры для привлечения дополнительных сил и средств.

Продолжительность работы тушения от водоисточников с ограниченным запасом воды –

где Sв – емкость водоема, л;

0,9р – коэффициент, учитывающий условия работы по забору воды из водоема;

Nр – число рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт.;

Vр – объем воды в одном рукаве, л (табл. 3.6);

Nств – число и тип стволов, шт.;

Источник

2.6. Расчет основных показателей тактических возможностей пожарных подразделений

Руководитель тушения пожара (РТП) должен не только знать тактические возможности пожарных подразделений, но и уметь определять основные показатели этих возможностей, а именно:

время работы стволов и генераторов от автоцистерны без установки на водоисточник и время работы стволов от водоемов ограниченной емкости;

максимальное количество стволов, которое можно подать от одного автомобиля;

количество получаемой от автомобилей пены; возможную площадь и объем тушения пеной от автомобилей;

предельное расстояние прокладки магистральной рукавной линии и напор на насосе пожарного автомобиля.

2.6.1. Определение тактических возможностей подразделений без установки машин на водоисточник

Без установки на водоисточник используются пожарные машины, которые вывозят на пожар запас воды, пенообразователя и других огнетушащих средств. К ним относятся пожарные автоцистерны, аэродромные автомобили, пожарные поезда и др.

Время работы, мин, водяных стволов определяется по формуле

где V ц — объем воды в цистерне пожарной машины, л; N ств — число водяных стволов, работающих от данной пожарной машины,

шт.; q ств — расход воды из стволов, л/с.

Более точное время работы водяных стволов с учетом количества воды, находящегося в пожарных рукавах и не используемого для целей пожаротушения, определяется следующим образом:

где n р — количество рукавов в магистральной и рабочих линиях; V р — объем воды в одном рукаве, л:

Объем воды в одном рукаве, л

Время работы, мин, пенных стволов и генераторов пены средней кратности определяют:

по расходу пенообразователя:

где V п-о — запас пенообразователя в пенобаке пожарной машины, л; N ств(ГПС) — количество стволов (ГПС), поданных от пожарного авто-

мобиля, шт; q ств п-о (ГПС) — расход пенообразователя из ствола (ГПС), л/с; расходу воды:

где q ств в (ГПС) — расход воды из ствола (ГПС), л/с;

расходу водного раствора пенообразователя:

где V р-ра — объем водного раствора пенообразователя, который можно получить от заправочных емкостей пожарной машины, л.

Более точно — с учетом количества раствора, находящегося в пожарных рукавах и не используемого для целей пожаротушения, — время работы пенных стволов и генераторов пены средней кратности определяется следующим образом:

где n р — количество рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт.; V р — объем водного раствора пенообразователя в одном рукаве, л; q ств р-ра (ГПС) — расход ствола (ГПС) по раствору пенообразовате-

для 6%-го водного раствора пенообразователя К в = 94 / 6= 15,7 л;

для 4%-го водного раствора пенообразователя К в = 96 / 4 = 24 л,

где 94 — количество воды, необходимое для получения 6%-го водного раствора пенообразователя; 6 — количество пенообразователя, необходимое для получения 6%-го водного раствора пенообразователя; 96 — количество воды, необходимое для получения 4%-го водного раствора пенообразователя; 4 — количество пенообразователя, необходимое для получения 4%-го водного раствора пенообразователя.

где V ц — количество воды в цистерне пожарной машины, л; V п-о — количество пенообразователя в баке пожарной машины, л.

Объем водного раствора пенообразователя определяется: по запасу пенообразователя:

V р-ра = ( V п-о К в ) + V п-о ;

2.6.2. Определение тактических возможностей подразделений с установкой машин на водоисточник

Автоцистерны устанавливаются на водоисточники в следующих случаях:

водоисточник находится рядом (40…50 м) с горящим объектом; запаса огнетушащих средств, вывозимых на машине, недостаточно для ликвидации пожара и сдерживания огня на решающем

направлении; израсходован запас ОТВ;

во всех случаях по распоряжению РТП.

Остальные автомобили, не доставляющие запас воды на пожар (автонасосы, насосные станции, насосно-рукавные автомобили, мотопомпы и др.), всегда устанавливаются на водоисточники.

Продолжительность работы приборов от источников с ограниченным запасом воды определяется по формуле

где V в — запас воды в водоеме, л; N пр — количество стволов, поданных от всех пожарных автомобилей, установленных на данный водоисточник, шт.; q пр — расход воды одним прибором, л/с.

Количество стволов, одновременно подаваемых от пожарной машины, рассчитывается:

по подаче насоса пожарной машины:

где Q нас — подача насоса, л/с; q ств — расход воды из одного ствола, л/с;

водоотдаче водопроводной сети:

где Q сет — водоотдача водопроводной сети, л/с; пропускной способности пожарной колонки:

где Q кол — пропускная способность пожарной колонки, л/с. Выбор параметра для определения количества стволов, которые

можно одновременно подать от пожарной машины, зависит от ряда факторов:

если пожарная машина установлена на водоем, то расчет всегда производится по подаче насоса пожарной машины;

если пожарная машина установлена на пожарный гидрант и подача насоса меньше пропускной способности пожарной колонки и водоотдачи водопроводной сети, то расчет производится по подаче насоса пожарной машины;

если пожарная машина установлена на пожарный гидрант и пропускная способность пожарной колонки меньше водоотдачи водопроводной сети и подачи насоса пожарной машины, то расчет производится по пропускной способности пожарной колонки;

если пожарная машина установлена на пожарный гидрант и водоотдача водопроводной сети меньше пропускной способности пожарной колонки и подачи насоса пожарной машины, то расчет производится по водоотдаче водопроводной сети.

Необходимо помнить, что число водяных и пенных стволов (генераторов), подаваемых отделением на тушение пожара, зависит от расстояния от места пожара до водоисточника, численности боевого расчета, а также от обстановки на пожаре.

Количество личного состава для работы со стволами зависит от обстановки на пожаре. Так, при подаче одного ствола «Б» на уровне земли необходим один человек, а при подъеме его на высоту — не менее двух. При подаче одного ствола «А» на уровне земли нужно два человека, а при подаче его на высоту или при работе со свернутым насадком — не менее трех человек. Для подачи одного ствола «А» или «Б» в помещение с задымленной или отравленной средой требуется звено ГДЗС и пост безопасности в количестве четырех человек.

Таким образом, число стволов для тушения, работу которых может обеспечить отделение, обусловлено конкретной обстановкой на пожаре.

При определении тактических возможностей подразделений с установкой машин на водоисточник необходимо рассчитывать предельное расстояние прокладки магистральной рукавной линии.

Предельным расстоянием прокладки магистральной рукавной линии считается максимальная длина рукавных линий от пожарных машин, установленных на водоисточники, до разветвлений, расположенных у места пожара, или до позиций стволов (генераторов), поданных на тушение, если разветвление не устанавливается:

Источник

Методика и формулы расчета сил и средств для тушения пожара

Расчеты сил и средств выполняют в следующих случаях:

- при определении требуемого количества сил и средств на тушение пожара;

- при оперативно-тактическом изучении объекта;

- при разработке планов тушения пожаров;

- при подготовке пожарно-тактических учений и занятий;

- при проведении экспериментальных работ по определению эффективности средств тушения;

- в процессе исследования пожара для оценки действий РТП и подразделений.

Расчет сил и средств для тушения пожаров твердых горючих веществ и материалов водой (распространяющийся пожар)

Исходные данные для расчета сил и средств:

-

- характеристика объекта (геометрические размеры, характер пожарной нагрузки и ее размещение на объекте, размещение водоисточников относительно объекта);

- время с момента возникновения пожара до сообщения о нем (зависит от наличия на объекте вида средств охраны, средств связи и сигнализации, правильности действий лиц, обнаруживших пожар и т.д.);

- линейная скорость распространения пожара Vл;

- силы и средства, предусмотренные расписанием выездов и время их сосредоточения;

- интенсивность подачи огнетушащих средств Iтр.

1) Определение времени развития пожара на различные моменты времени.

Выделяются следующие стадии развития пожара:

- 1, 2 стадии свободного развития пожара, причем на 1 стадии (t до 10 мин) линейная скорость распространения принимается равной 50% ее максимального значения (табличного), характерного для данной категории объектов, а с момента времени более 10 мин она принимается равной максимальному значению;

- 3 стадия характеризуется началом введения первых стволов на тушение пожара, в результате чего линейная скорость распространения пожара уменьшается, поэтому в промежутке времени с момента введения первых стволов до момента ограничения распространения пожара (момент локализации), ее значение принимается равным 0,5Vл. В момент выполнения условий локализации Vл = 0.

- 4 стадия – ликвидация пожара.

tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр (мин.), где

- tсв – время свободного развития пожара на момент прибытия подразделения;

- tобн – время развития пожара с момента его возникновения до момента его обнаружения (2 мин. – при наличии АПС или АУПТ, 2-5 мин. – при наличии круглосуточного дежурства, 5 мин. – во всех остальных случаях);

- tсооб – время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин. – если телефон находится в помещении дежурного, 2 мин. – если телефон в другом помещении);

- tсб = 1 мин. – время сбора личного состава по тревоге;

- tсл – время следования пожарного подразделения (2 мин. на 1 км пути);

- tбр – время боевого развертывания (3 мин. при подаче 1-го ствола, 5 мин. в остальных случаях).

2) Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за время t.

при tсв ≤ 10 мин.: R = 0,5·Vл ·tсв (м);

при tвв > 10 мин.: R = 0,5·Vл ·10 + Vл ·(tвв – 10)= 5·Vл + Vл·(tвв – 10) (м);

при tвв < t* ≤tлок : R = 5·Vл + Vл·(tвв – 10) + 0,5·Vл·(t* – tвв) (м).

- где tсв – время свободного развития,

- tвв – время на момент введения первых стволов на тушение,

- tлок – время на момент локализации пожара,

- t* – время между моментами локализации пожара и введения первых стволов на тушение.

3) Определение площади пожара.

Площадь пожара Sп – это площадь проекции зоны горения на горизонтальную или (реже) на вертикальную плоскость. При горении на нескольких этажах за площадь пожара принимают суммарную площадь пожара на каждом этаже.

Периметр пожара Рп – это периметр площади пожара.

Фронт пожара Фп – это часть периметра пожара в направлении (направлениях) распространения горения.

Для определения формы площади пожара следует вычертить схему объекта в масштабе и от места возникновения пожара отложить в масштабе величину пути R, пройденного огнем во все возможные стороны.

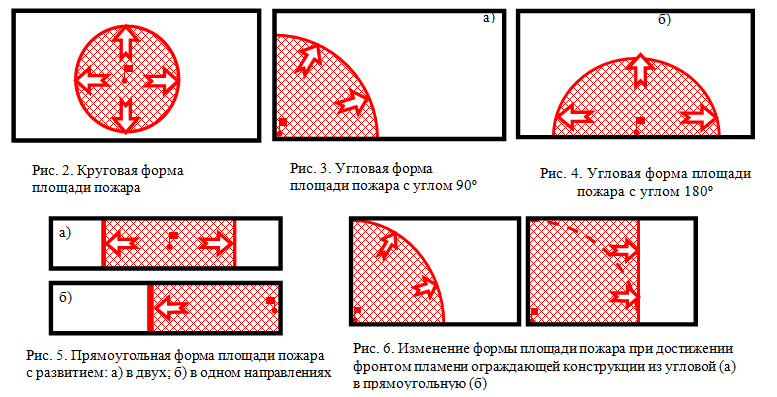

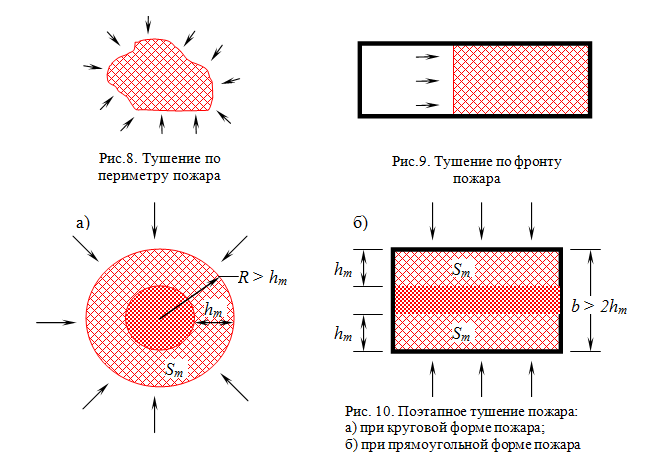

При этом принято выделять три варианта формы площади пожара:

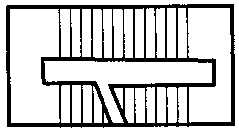

- круговую (Рис.2);

- угловую (Рис. 3, 4);

- прямоугольную (Рис. 5).

При прогнозировании развития пожара следует учитывать, что форма площади пожара может меняться. Так, при достижении фронтом пламени ограждающей конструкции или края площадки, принято считать, что фронт пожара спрямляется и форма площади пожара изменяется (Рис. 6).

Формы площади пожара

а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара.

Sп = k ·p · R2 (м2),

- где k = 1 – при круговой форме развития пожара (рис. 2),

- k = 0,5 – при полукруговой форме развития пожара (рис. 4),

- k = 0,25 – при угловой форме развития пожара (рис. 3).

б) Площадь пожара при прямоугольной форме развития пожара.

Sп = n ·b · R (м2),

- где n – количество направлений развития пожара,

- b – ширина помещения.

в) Площадь пожара при комбинированной форме развития пожара (рис 7)

Sп = S1 + S2 (м2)

Комбинированная форма пожара

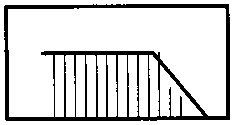

4) Определение площади тушения пожара.

Площадь тушения Sт – это часть площади пожара, на которую осуществляется эффективное воздействие огнетушащими веществами.

Для практических расчетов используется параметр, называемый глубиной тушения hт, который равен для ручных стволов hт = 5 м, для лафетных hт = 10 м.

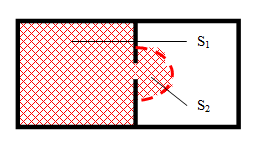

Тушение пожара производят, вводя стволы либо со всех сторон пожара – по периметру пожара (Рис. 8), либо на одном или нескольких направлениях, как правило, по фронту пожара (Рис. 9).

В некоторых случаях пожарные подразделения не могут подать огнетушащее средство одновременно на всю площадь пожара, например, при недостатке сил и средств, тогда тушение осуществляется по фронту распространяющегося пожара. При этом пожар локализуется на решающем направлении, а затем осуществляется процесс его тушения на других направлениях.

Тушение пожара по периметру и фронту

а) Площадь тушения пожара по периметру при круговой форме развития пожара.

Sт = k ·p · (R2 – r2) = k ·p··hт· (2·R – hт) (м2),

- где r = R – hт ,

- hт – глубина тушения стволов (для ручных стволов – 5м, для лафетных – 10 м).

б) Площадь тушения пожара по периметру при прямоугольной форме развития пожара.

Sт = 2·hт· (a + b – 2·hт) (м2)– по всему периметру пожара,

где а и b – соответственно длина и ширина фронта пожара.

Sт = n·b·hт (м2)– по фронту распространяющегося пожара,

где b и n – соответственно ширина помещения и количество направлений подачи стволов.

5) Определение требуемого расхода воды на тушение пожара.

Qттр = Sп · Iтр – при Sп ≤Sт (л/с) или Qттр = Sт · Iтр – при Sп >Sт (л/с)

Интенсивность подачи огнетушащих веществ Iтр – это количество огнетушащего вещества, подаваемое за единицу времени на единицу расчетного параметра.

Различают следующие виды интенсивности:

Линейная – когда в качестве расчетного принят линейный параметр: например, фронт или периметр. Единицы измерения – л/с∙м. Линейная интенсивность используется, например, при определении количества стволов на охлаждение горящих и соседних с горящим резервуаров с нефтепродуктами.

Поверхностная – когда в качестве расчетного параметра принята площадь тушения пожара. Единицы измерения – л/с∙м2. Поверхностная интенсивность используется в практике пожаротушения наиболее часто, так как для тушения пожаров в большинстве случаев используется вода, которая тушит пожар по поверхности горящих материалов.

Объемная – когда в качестве расчетного параметра принят объем тушения. Единицы измерения – л/с∙м3. Объемная интенсивность используется, преимущественно, при объемном тушении пожаров, например, инертными газами.

Требуемая Iтр – количество огнетушащего вещества, которое необходимо подавать за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения. Определяется требуемая интенсивность на основе расчетов, экспериментов, статистических данных по результатам тушения реальных пожаров и т.д.

Фактическая Iф – количество огнетушащего вещества, которое фактически подано за единицу времени на единицу расчетного параметра тушения.

6) Определение требуемого количества стволов на тушение.

а) Nтст = Qттр / qтст – по требуемому расходу воды,

б) Nтст = Рп / Рст – по периметру пожара,

Рп – часть периметра, на тушение которого вводятся стволы

Рст = qст / Iтр ∙ hт – часть периметра пожара, которая тушится одним стволом. Р = 2·p ·L (длина окружности), Р = 2·а + 2·b (прямоугольник)

Стволы на тушение в складах со стеллажным хранением

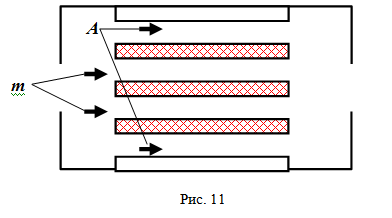

в) Nтст = n· (m + A) – в складах со стеллажным хранением (рис. 11),

- где n – количество направлений развития пожара (ввода стволов),

- m – количество проходов между горящими стеллажами,

- A – количество проходов между горящим и соседним негорящим стеллажами.

7) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на тушение.

Nтотд = Nтст / nст отд ,

где nст отд – количество стволов, которое может подать одно отделение.

Qзтр = Sз · Iзтр (л/с),

- где Sз – защищаемая площадь (перекрытия, покрытия, стены, перегородки, оборудование и т.п.),

- Iзтр = (0,3-0,5)·Iтр – интенсивность подачи воды на защиту.

9) Водоотдача кольцевой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

Qксети = ((D/25) x Vв ) 2 [л/с], (40) где,

- D – диаметр водопроводной сети, [мм];

- 25 – переводное число из миллиметров в дюймы;

- Vв – скорость движения воды в водопроводе, которая равна:

- – при напоре водопроводной сети Hв =1,5 [м/с];

- – при напоре водопроводной сети H>30 м вод.ст. –Vв =2 [м/с].

Водоотдача тупиковой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

Qтсети = 0,5 x Qксети , [л/с].

10) Определение требуемого количества стволов на защиту конструкций.

Nзст = Qзтр / qзст ,

Также количество стволов часто определяется без аналитического расчета из тактических соображений, исходя из мест размещения стволов и количества защищаемых объектов, например, на каждую ферму по одному лафетному стволу, в каждое смежное помещение по стволу РС-50.

11) Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на защиту конструкций.

Nзотд = Nзст / nст отд

12) Определение требуемого количества отделений для выполнения других работ (эвакуация людей, мат. ценностей, вскрытия и разборки конструкций).

Nлотд = Nл / nл отд , Nмцотд = Nмц / nмц отд , Nвскотд = Sвск / Sвск отд

13) Определение общего требуемого количества отделений.

Nобщотд = Nтст + Nзст + Nлотд + Nмцотд + Nвскотд

На основании полученного результата РТП делает вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств. Если сил и средств недостаточно, то РТП делает новый расчет на момент прибытия последнего подразделения по следующему повышенному номеру (рангу) пожара.

14) Сравнение фактического расхода воды Qф на тушение, защиту и водоотдачи сети Qвод противопожарного водоснабжения

Qф = Nтст·qтст + Nзст·qзст ≤ Qвод

15) Определение количества АЦ, устанавливаемых на водоисточники для подачи расчетного расхода воды.

На водоисточники устанавливают не всю технику, которая прибывает на пожар, а такое количество, которое обеспечило бы подачу расчетного расхода, т.е.

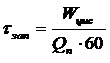

NАЦ = Qтр / 0,8 Qн ,

где Qн – подача насоса, л/с

Такой оптимальный расход проверяют по принятым схемам боевого развертывания, с учетом длинны рукавных линий и расчетного количества стволов. В любом из указанных случаев, если позволяют условия (в частности, насосно-рукавная система), боевые расчеты прибывающих подразделений должны использоваться для работы от уже установленных на водоисточники автомобилей.

Это не только обеспечит использование техники на полную мощность, но и ускорит введение сил и средств на тушение пожара.

В зависимости от обстановки на пожаре требуемый расход огнетушащего вещества определяют на всю площадь пожара или на площадь тушения пожара. На основании полученного результата РТП может сделать вывод о достаточности привлеченных к тушению пожара сил и средств.

Расчет сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной на площади

(не распространяющиеся пожары или условно приводящиеся к ним)

Исходные данные для расчета сил и средств:

- площадь пожара;

- интенсивность подачи раствора пенообразователя;

- интенсивность подачи воды на охлаждение;

- расчетное время тушения.

При пожарах в резервуарных парках за расчетный параметр принимают площадь зеркала жидкости резервуара или наибольшую возможную площадь разлива ЛВЖ при пожарах на самолетах.

На первом этапе боевых действий производят охлаждение горящих и соседних резервуаров.

1) Требуемое количество стволов на охлаждение горящего резервуара.

Nзгств = Qзгтр / qств = n ∙ π ∙ Dгор∙ Iзгтр / qств, но не менее 3х стволов,

Iзгтр = 0,8 л/с∙м – требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара,

Iзгтр = 1,2 л/с∙м – требуемая интенсивность для охлаждения горящего резервуара при пожаре в обваловании,

Охлаждение резервуаров Wрез ≥ 5000 м3 и более целесообразно осуществлять лафетными стволами.

2) Требуемое количество стволов на охлаждение соседнего не горящего резервуара.

Nзсств = Qзстр / qств = n ∙ 0,5 ∙ π ∙ Dсос∙ Iзстр / qств, но не менее 2х стволов,

Iзстр = 0,3 л/с∙м – требуемая интенсивность для охлаждения соседнего не горящего резервуара,

n – количество горящих или соседних резервуаров соответственно,

Dгор, Dсос – диаметр горящего или соседнего резервуара соответственно (м),

qств – производительность одного пожарного ствола (л/с),

Qзгтр, Qзстр – требуемый расход воды на охлаждение (л/с).

3) Требуемое количество ГПС Nгпс на тушение горящего резервуара.

Nгпс = Sп ∙ Iр-ортр / qр-оргпс (шт.),

Sп – площадь пожара (м2),

Iр-ортр – требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя на тушение (л/с∙м2). При tвсп ≤ 28 оC Iр-ортр = 0,08 л/с∙м2, при tвсп > 28 оC Iр-ортр = 0,05 л/с∙м2 (см. приложение № 9)

qр-оргпс – производительность ГПС по раствору пенообразователя (л/с).

4) Требуемое количество пенообразователя Wпо на тушение резервуара.

Wпо = Nгпс ∙ qпогпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

τр = 15 минут – расчетное время тушения при подаче ВМП сверху,

τр = 10 минут – расчетное время тушения при подаче ВМП под слой горючего,

Кз = 3 – коэффициент запаса (на три пенные атаки),

qпогпс – производительность ГПС по пенообразователю (л/с).

5) Требуемое количество воды Wвт на тушение резервуара.

Wвт = Nгпс ∙ qвгпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

qвгпс – производительность ГПС по воде (л/с).

6) Требуемое количество воды Wвз на охлаждение резервуаров.

Wвз = Nзств ∙ qств ∙ τр ∙ 3600 (л),

Nзств – общее количество стволов на охлаждение резервуаров,

qств – производительность одного пожарного ствола (л/с),

τр = 6 часов – расчетное время охлаждения наземных резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93),

τр = 3 часа – расчетное время охлаждения подземных резервуаров от передвижной пожарной техники (СНиП 2.11.03-93).

7) Общее требуемое количество воды на охлаждение и тушение резервуаров.

Wвобщ = Wвт + Wвз (л)

T= (H – h) / (W+ u + V) (ч), где

H – начальная высота слоя горючей жидкости в резервуаре, м;

h – высота слоя донной (подтоварной) воды, м;

W – линейная скорость прогрева горючей жидкости, м/ч (табличное значение);

u – линейная скорость выгорания горючей жидкости, м/ч (табличное значение);

V – линейная скорость понижения уровня вследствие откачки, м/ч (если откачка не производится, то V= 0).

Тушение пожаров в помещениях воздушно-механической пеной по объему

При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара объемным способом, т.е. заполняют весь объем воздушно-механической пеной средней кратности (трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвальные помещения и т.д.).

При подаче ВМП в объем помещения должно быть не менее двух проемов. Через один проем подают ВМП, а через другой происходит вытеснение дыма и избыточного давления воздуха, что способствует лучшему продвижению ВМП в помещении.

1) Определение требуемого количества ГПС для объемного тушения.

Nгпс = Wпом ·Кр / qгпс ∙tн , где

Wпом – объем помещения (м3);

Кр = 3 – коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены;

qгпс – расход пены из ГПС (м3/мин.);

tн = 10 мин – нормативное время тушения пожара.

2) Определение требуемого количества пенообразователя Wпо для объемного тушения.

Wпо = Nгпс ∙ qпогпс ∙ 60 ∙ τр ∙ Кз (л),

Пропускная способность рукавов

Приложение № 1

Пропускная способность одного прорезиненного рукава длиной 20 метров в зависимости от диаметра

|

Пропускная способность, л/с |

Диаметр рукавов, мм |

||||

| 51 | 66 | 77 | 89 | 110 | 150 |

| 10,2 | 17,1 | 23,3 | 40,0 | – | – |

Приложение № 2

Величины сопротивления одного напорного рукава длиной 20 м

| Тип рукавов | Диаметр рукавов, мм | |||||

| 51 | 66 | 77 | 89 | 110 | 150 | |

| Прорезиненные | 0,15 | 0,035 | 0,015 | 0,004 | 0,002 | 0,00046 |

| Непрорезиненные | 0,3 | 0,077 | 0,03 | – | – | – |

Приложение № 3

Объем одного рукава длиной 20 м

| Диаметр рукава, мм | 51 | 66 | 77 | 89 | 110 | 150 |

| Объем рукава, л | 40 | 70 | 90 | 120 | 190 | 350 |

Приложение № 4

Геометрические характеристики основных типов стальных вертикальных резервуаров (РВС).

| № п/п | Тип резервуара | Высота резервуара, м | Диаметр резервуара, м | Площадь зеркала горючего, м2 | Периметр резервуара, м |

| 1 | РВС-1000 | 9 | 12 | 120 | 39 |

| 2 | РВС-2000 | 12 | 15 | 181 | 48 |

| 3 | РВС-3000 | 12 | 19 | 283 | 60 |

| 4 | РВС-5000 | 12 | 23 | 408 | 72 |

| 5 | РВС-5000 | 15 | 21 | 344 | 65 |

| 6 | РВС-10000 | 12 | 34 | 918 | 107 |

| 7 | РВС-10000 | 18 | 29 | 637 | 89 |

| 8 | РВС-15000 | 12 | 40 | 1250 | 126 |

| 9 | РВС-15000 | 18 | 34 | 918 | 107 |

| 10 | РВС-20000 | 12 | 46 | 1632 | 143 |

| 11 | РВС-20000 | 18 | 40 | 1250 | 125 |

| 12 | РВС-30000 | 18 | 46 | 1632 | 143 |

| 13 | РВС-50000 | 18 | 61 | 2892 | 190 |

| 14 | РВС-100000 | 18 | 85,3 | 5715 | 268 |

| 15 | РВС-120000 | 18 | 92,3 | 6691 | 290 |