Подборка по базе: прав.орг задание.doc, Учебное задание по ДЕ 28.docx, Практическое задание.doc, практическое задание 2.doc, Домашнее задание по русскому языку для 5-х классов.docx, Домашнее задание по литературе для 5 классов.docx, Индивидуальное задание 2.docx, Геодезия 2 Практическое задание №2.docx, Зачетное задание_5семестр.docx, Практическое задание №1.docx

Тест

Для ответов на задания 1, 5, 6 и 12 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Ответами к заданиям 2-4, 7-11, 13-20 являются цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Задание #1

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании духовной сферы общества?

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

1) Политика

2) ценности

3) предложение

4) наука

5) этнос

Строение общества характеризуется понятием

1) социальные противоречия

2) социальные нормы

3) социальная сфера

4) социальная структура

Марина решила стать искусствоведом. Она занимается в художественной школе, часто ходит в картинную галерею, не пропускает новые выставки, записывает свои впечатления и ведёт блог «Школьники и искусство» в социальной сети. Деятельность Марины — пример

1) мотивации

2) самореализации

3) общения

4) самопознания

Верны ли следующие суждения об основах морали?

А. В основе морали лежат установленные государством представления о правомерном и противоправном поведении граждан.

Б. Мораль отражает сложившиеся в обществе представления о добре и зле.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

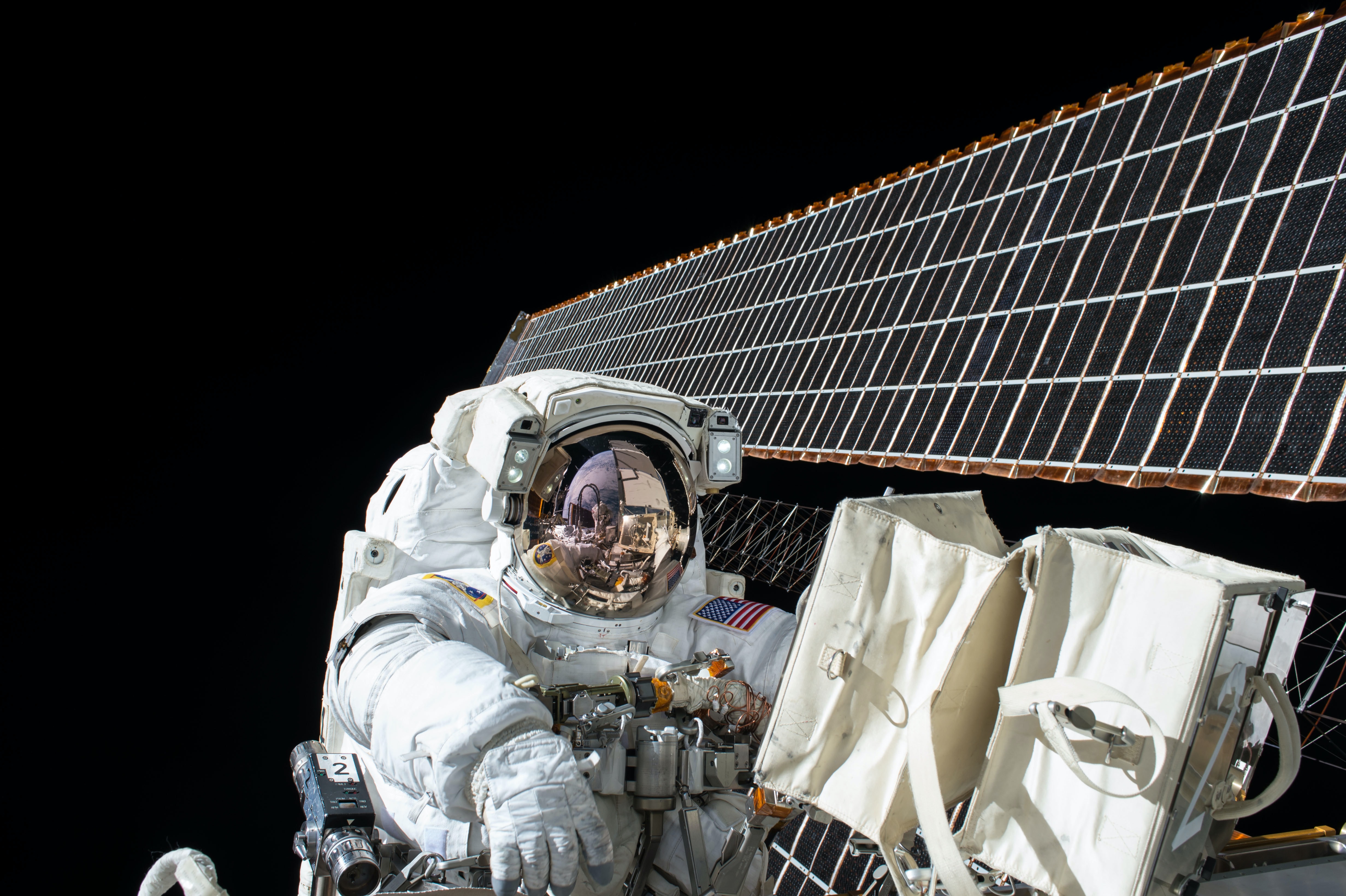

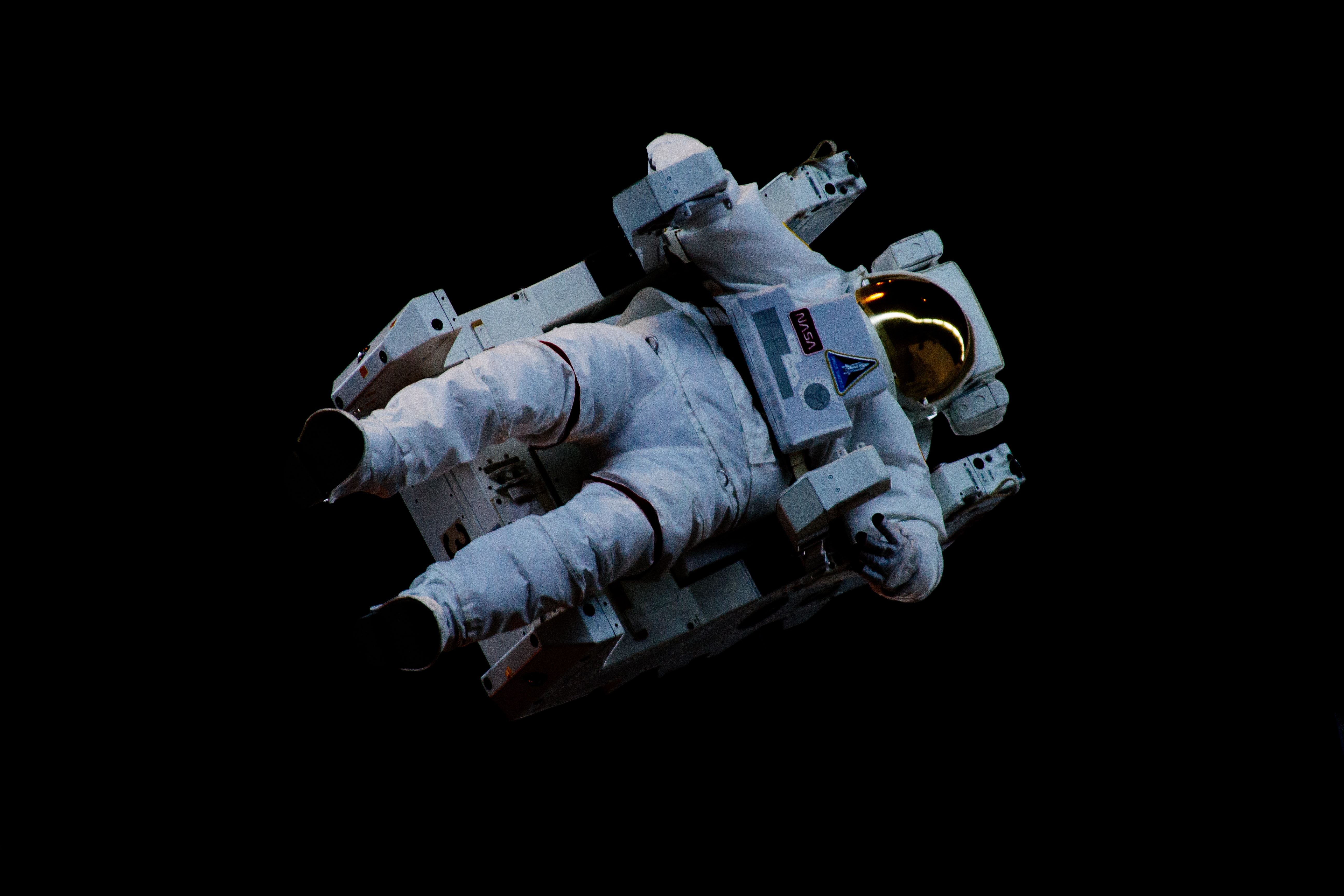

Какой вид профессиональной деятельности иллюстрирует фотография?

Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный опыт, сформулируйте два условия, которые могут обеспечить успех в этой деятельности, и кратко поясните каждое из условий.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Задание #6

Марии Ивановне позвонили из банка, в котором у неё был открыт счёт, и сообщили о том, что удалось зарегистрировать попытку несанкционированного снятия большой суммы денег. Для решения проблемы Марии Ивановне предложили сверить персональные данные и сообщить номер счёта. Мария Ивановна поняла, что разговаривает с мошенником. Какое обстоятельство позволило сделать подобный вывод? Какие действия Вы посоветуете предпринять в данной ситуации?

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Задание # 7

Рыночная экономика основана на

1) государственном регулировании обмена

2) конкуренции между производителями товаров и услуг

3) установлении цен специальными государственными структурами

4) общественной собственности на факторы производства

Задание #8

Выполняя контрольную работу, Михаил долго думал над вопросом: какой из ресурсов нельзя отнести к капиталу. Выберите правильный ответ.

1) деньги

2) станки

3) транспортные средства

4) нефть

Верны ли следующие суждения о рынке труда?

А. Уровень оплаты труда связан с редкостью профессии и профессиональным опытом работника.

Б. Для того чтобы найти высокооплачиваемую работу, нужно знать, какие специальности дефицитны сейчас и будут востребованы рынком в течение длительного времени.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

К критериям разделения общества на страты относят

1) авторитет и престиж

2) уровень доходов и образование

3) способности и знания

4) личностные качества

Верны ли следующие суждения о малых группах?

А. Малые группы — это все реально существующие объединения людей на основании определённого признака.

Б. Малой группой является любой коллектив, в котором оказывается человек.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

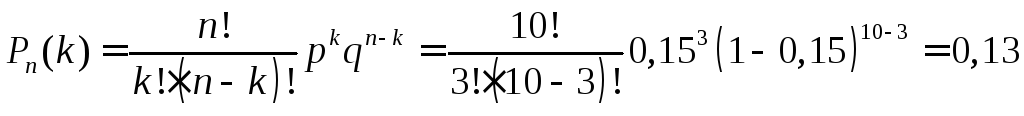

Центр изучения общественного мнения представил данные исследования, посвящённого Дню космонавтики. Гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Как следует относиться к участию частных компаний в деятельности космической отрасли? » Результаты опросов (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве; б) о различии в позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются указанные Вами: а) сходство; б) различие.

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания.

Задание #13

Устойчивая политико-правовая связь индивида с государством — это

1) публичная власть

2) местное самоуправление

3) гражданство

4) суверенитет

Верны ли следующие суждения о государстве?

А. Государство, как и другие политические организации, имеет право принимать законы.

Б. Государство распространяет свою власть на определённой территории.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

1) прямой налог

2) косвенный налог

__ подоходный налог

__ налог с продаж

__ таможенная пошлина

__ налог на имущество

__ налог на транспортное средство

Задание #16

Виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания, является

1) правонарушением

2) поступком

3) преступлением

4) проступком

Возможности человека действовать в соответствии со своими интересами, участвовать в общественной жизни отражены

1) в обязанностях человека

2) в принципах федерализма

3) в понятии светского государства

4) в правах и свободах личности

Верны ли следующие суждения о защите прав ребёнка?

А. Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Б. При нарушении прав и законных интересов ребёнка ребёнок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Задание #19

Гражданское общество представляют различные организации и объединения, действующие в различных сферах общества. Сравните черты сходства формальных и неформальных организаций гражданского общества и черты различия между ними. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт различия.

1) Черты сходства

2) Черты различия

__ регистрируются органами власти

__ выражают частные интересы граждан

__ создаются по инициативе граждан

__ имеют программные документы, отражающие цели, порядок организации и деятельности

Задание #20

Заполните пропуск в таблице.

Запишите ответ:__________________________________________

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. Для записи ответов на задания используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Уровень безработицы является важным показателем экономического развития страны. Он отражает соотношение между нетрудоустроенными гражданами в обществе и теми, кто имеет постоянную работу. В современном обществе появление новых рабочих мест не успевает за ростом численности рабочей силы, что является одной из ведущих причин роста безработного населения. В мировом масштабе доля занятых в общей численности населения сократилась с 62% в 1991 году до 60% в 2015 году, при этом значительный спад пришёлся на 2008-2009 гг. Возможности трудоустройства уменьшились как в развивающихся, так и в развитых регионах.

Одной из наиболее актуальных проблем в современном мире является безработица среди молодёжи. Во многих государствах это не новая проблема. Однако она обострилась в условиях экономического кризиса и затрагивает широкий круг молодых людей — как высококвалифицированных выпускников вузов, так и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Значительные различия наблюдаются в положении женщин и мужчин на рынке труда. Женщины нередко находятся в неблагоприятном положении на рынке труда. В мире примерно 3/4 мужчин трудоспособного возраста принимают участие в трудовой деятельности, у женщин соответствующая доля составляет только половину.

Безработица имеет негативные политические, экономические, социальные и психологические последствия. Например, к экономическим последствиям относятся сокращение налоговых поступлений; уменьшение ВВП страны. Но можно выделить и некоторые положительные последствия безработицы, например рост трудовой мотивации работающих, формирование мобильного «резерва» рабочей силы.

Для борьбы с безработицей государство использует различные меры социальной поддержки. Это создание центров занятости, выплата пособий по безработице, открытие учреждений по повышению квалификации или переквалификации безработных; организация общественных и временных работ. В качестве дополнительных мер решения проблемы безработицы можно назвать реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса.

(По ИЛ. Зайцевой)

- Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

- Что отражает показатель уровня безработицы? На какой период пришёлся значительный спад доли занятых в общей численности населения? Какую причину роста безработного населения автор считает одной из ведущих?

- Какие экономические последствия безработицы автор относит к положительным? Приведите два примера мер (действий) государства по поддержанию занятости, в каждом случае поясните, как мера (действие) способствует преодолению безработицы.

- Автор указывает, что безработица затрагивает широкий круг молодых людей. Объясните, по какой причине могут стать безработными представители каждой названной в тексте группы молодёжи.

Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 2,4;

2) (1 б.) Верные ответы: 4;

3) (1 б.) Верные ответы: 2;

4) (1 б.) Верные ответы: 2;

7) (1 б.) Верные ответы: 2;

(1 б.) Верные ответы: 4;

9) (1 б.) Верные ответы: 3;

10) (1 б.) Верные ответы: 2;

11) (1 б.) Верные ответы: 4;

13) (1 б.) Верные ответы: 3;

14) (1 б.) Верные ответы: 2;

15) (1 б.) Верные ответы:

1;

2;

2;

1;

1;

16) (1 б.) Верные ответы: 3;

17) (1 б.) Верные ответы: 4;

18) (1 б.) Верные ответы: 3;

19) (1 б.) Верные ответы:

2;

1;

1;

2;

20) (1 б.) Верный ответ: «социальная».

- В правильном ответе должны быть следующие элементы:

понятия: ценности, наука;

смысл понятия, например: ценности — представления о предметах или явлениях, которые отражают особое значение этих объектов для человека и общества;

наука — система теоретических знаний о природе и обществе, которая характеризуется доказательностью и достоверностью.

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия.

5.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) |

Баллы |

| В правильном ответе должны быть следующие элементы:

ответ на вопрос: преподавание / педагогическая деятельность / работа учителя; (Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности изображённого на фотографии.) 21 два условия с пояснениями, допустим: знать свой предмет, потому что профессиональная цель — передать знания, умения, опыт и т. д.; понимать детей или тех, кого обучаешь, чтобы не допустить ошибок в их воспитании, найти правильный подход и т. д. Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие пояснения |

|

| Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два условия (всего пять элементов) | 3 |

| Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три других элемента | 2 |

| Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой элемент | 1 |

| Дан только правильный ответ на вопрос.

ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос отсутствует) независимо от наличия других элементов. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный |

0 |

| Максимальный балл | 3 |

6. Правильный ответ может содержать следующие элементы:

- ответ на первый вопрос, например: представители банка никогда не запрашивают информацию о номере денежного счёта / представители банка владеют персональными данными клиента;

- ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не предоставлять данных по телефону и сообщить в банк о попытке мошенничества, если возможно, зафиксировать и сообщить номер телефона мошенников.

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках.

12. В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны предположения:

а) о сходстве, например: опрошенные обеих возрастных групп считают, что увеличение доли частных компаний приведёт к прорыву в развитии космической отрасли в нашей стране (так как опрошенные из разных групп могут считать, что частные компании заинтересованы в прибылях от инвестиций в космический бизнес);

б) о различии, например: доля тех, кто считает, что участие частных компаний приведёт к прорыву в развитии космической отрасли, в младшей по возрасту группе опрошенных значительно превышает эту долю в старшей по возрасту группе (так как люди старше 60 лет могут испытывать больше доверия к государственным компаниям).

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные уместные предположения.

- В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них.

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:

- Уровень безработицы в современном обществе.

- Безработица среди молодёжи.

- Положение женщин и мужчин на рынке труда.

- Негативные и положительные последствия безработицы.

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков.

- В правильном ответе должны быть следующие элементы:

- ответ на первый вопрос: соотношение между нетрудоустроенными гражданами в обществе и теми, кто имеет постоянную работу;

- ответ на второй вопрос: на 2008-2009 гг.;

- ответ на третий вопрос: появление новых рабочих мест не успевает за ростом численности рабочей силы.

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.

| Содержание верного ответа и указания по оцениванию

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) |

Баллы |

В правильном ответе должны быть следующие элементы:

формирование мобильного «резерва» рабочей силы.

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках |

|

| Дан ответ на вопрос, приведены два примера, в каждом случае дано пояснение (всего пять позиций) | 3 |

| Правильно приведены любые четыре позиции | 2 |

| Правильно приведены любые две-три позиции | 1 |

| Правильно приведена одна любая позиция. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |

| Максимальный балл | 3 |

Конец

Главные проблемы частных космических компаний России

Автор Сергей в 2 августа 2020. Опубликовано Новости

Все заинтересованные покорением космоса люди восторженно следят за прорывными достижениями Илона Маска: запуск ракетоносителей, спутниковая сеть — и все это заслуга частных компаний, пусть и при одобрении и поддержке государства. А что у нас? Оказывается, частный космический бизнес в России тоже есть. Но этих компаний не слышно и не видно, и особыми достижениями они похвастаться не могут. Причины — слишком мало денег и кадров, слишком много запретов и бюрократических препон, а государство вообще делает вид, что частного космического рынка нет.

А есть ли бизнес?

В конце июля 2020 года в Москве прошла международная конференция SATELLITE RUSSIA & CIS 2020, на которой представители стартапов из ракетно-космической отрасли и госструктуры «Роскосмос» обсудили перспективы российского космического рынка и возможность безопасно и продуктивно работать в этой сфере.

«Частники» сошлись на том, что пока государство не видит коммерческой прослойки отрасли и не признают её полноценным элементом российской экономики. Между тем, развитие коммерческого космического рынка возможно только при адекватном отношении со стороны государства как к равноправному.

Основные проблемы частных космических компаний уже озвучены выше: нехватка финансирования и специалистов, отсутствие поддержки со стороны государства, чрезмерная зарегулированность и контроль, между прочим весьма затратные в плане проверочных мероприятий. Совокупность причин и приводит к тому, что стартапы создаются, вроде бы планируют что-то сделать и разработать, но постепенно энтузиазм и деньги заканчиваются — и вот закрывается очередной бизнес, так и не добравшись до космоса.

Что может переломить ситуацию?

Деньги

Это первая и основная потребность подобных проектов. Нетрудно представить, сколько стоит самый простой космический проект (достаточно для сравнения изучить статистику финансирования проектов Роскосмоса, до того, как ее засекретили). Стартаперы считают, что финансирование возможно в виде допуска к госзаказам в этой сфере, либо в виде прямой государственной поддержки, а также возобновления программы выдачи грантов. Разумным вариантом выглядит и поддержка крупных государственных предприятий (в первую очередь входящих в корпорацию «Роскосмос»).

Однако, такая позиция представителей частного бизнеса довольно шаткая. Прежде всего, нет ответа на вопрос: а зачем государству и в частности «Роскосмосу» вытаскивать и поддерживать на финансовом плаву какие-то частные предприятия? То, что стартаперы считают, что имеют право на равные условия выхода на рынок, и кто-то обязан их поддерживать — не находит отклика ни у государственных структур, ни у главного регулятора космической отрасли. Создается ощущение, что Роскосмос и сам со всей космической отраслью прекрасно справляется.

Излишнее регулирование

Другая проблема: слишком много условий и запретов на пути космического бизнеса. Представители одной из частных компаний допустили, что развитию могла бы способствовать отмена ряда ограничений и обязательных требований. Например, полагают, что нужно отказаться от военного представителя, обязательного требования о получении лицензии ФСБ, а также от Положения РК-11-КТ (оно определяет порядок создания, производства и эксплуатации космических комплексов).

Для работы с коммерческими или государственными проектами необходима лицензия, а также внедрение на предприятии системы менеджмента качества в соответствии с вышеупомянутым Положением. Главный документ, регламентирующий работу предприятия, имеет статус «для служебного пользования», другие необходимые стандарты тоже засекречены. Получается, что доступ к таким документам имеет лишь ООО с лицензией ФСБ на работу с государственной тайной, цена оформления которой может достигать пары миллионов рублей. Без нее не получится выполнить все требования, предъявляемые к разработчикам космических аппаратов и оборудования. Чтобы просто ознакомиться с документом — нужна лицензия. Чтобы внедрить все НПА на предприятии, может потребоваться помощь посредников, а это дополнительные расходы.

Нехватка кадров

Те же представители коммерческих компаний сетуют на то, что им не хватает качественных кадров. Вернее, не на что эти кадры финансировать. Многие специалисты охотно перешли бы в частный космический сектор и продолжили заниматься разработками, однако их смущают будущие зарплаты. Удивляются, что работая в коммерческой структуре можно столько получать.

Однако космические компании имеют огромный потенциал благодаря своим сотрудникам. Знаний, опыта и навыков работы хватает, как и энтузиазма. Не хватает денег, и в связи с этим «частники» полагают, что государство должно стимулировать развитие их сектора и участвовать в финансировании проектов.

Мнение другой стороны

Представители госсектора частично соглашаются с оппонентами в той части, где говорится о несовершенстве законодательства и излишней зарегулированности. Отмечают, что для инвестиций в проекты коммерческих компаний необходим четкий и понятный бизнес-план, который покажет инвесторам реальную картину проекта и возможные перспективы. Без оформления множества бумаг составить мало-мальски внятный проект сложно, не говоря уж о его реализации. Нет бизнес-плана – нет денег.

Нет денег — нет хороших кадров. Для финансирования частных проектов необходимо работать над законодательством: сделать правила более четкими и убрать излишне строгие требования.

Несмотря на недостатки, в России тоже есть примеры продуктивного взаимодействия государства и частного космического бизнеса. Так, в 2019 году запущен портал закупки комплектующих и продукции для ракетно-космической промышленности, «дочка» Роскосмоса – АО «Главкосмос» осуществляет функцию интегратора (в том числе запуски спутников) для ООО «Спутникс» (производитель компонентов), в числе других контрагентов — компании «СканЭкс», «Панорама», ЦИТ и т.д. Поэтому нельзя сказать, что частные компании ракетно-космической сферы совсем не имеют возможности для развития. Однако этого явно недостаточно, особенно когда видишь успехи заокеанских коллег.

Российские специалисты не считают, что на российской космической отрасли пора ставить крест. Есть шанс «догнать и обогнать» и США и Китай, при условии, что Роскосмос вспомнит о том, что он является не монополистом, а регулятором этой сферы и хотя бы немного приблизит права стартапов к возможностям госкорпорации. Талантливые разработчики, инженеры и руководители у нас есть, и планы у них весьма амбициозны. Особая ценность коммерческих компаний в том, что зачастую они имеют свежий «незамыленный» взгляд на решение задач, а значит, способны генерировать идеи в том числе для реализации их на государственном уровне. Кроме того, бизнес и государство в сфере космических разработок должны идти вместе по пути стратегического развития, а не предоставлять выгоду отдельным участникам рынка в ущерб остальным, закрывая возможности секретным статусом документов и ГОСТов, доступных лишь избранным.

Есть вопросы о лицензировании в ФСБ? Звоните, консультация бесплатна.

Заказать звонок

Трекбэк с Вашего сайта.

В последние годы в мире наблюдается всплеск интереса частных компаний к созданию космической техники. Только стартапов по созданию ракет-носителей сверхлегкого класса насчитывается более 150. И Россия не стала исключением. Причем, надо отметить, что в РФ появляются не только новые компании, пробующие себя в частной космонавтике, но и инвесторы, готовые вкладывать в нее деньги.

Конечно, роль государства в российской космонавтике по ряду ключевых вопросов остаётся определяющей. Но важно давать возможность развиваться частной инициативе – в подавляющем числе случаев это позволяет быстрее и дешевле создавать поток инноваций. Это тот самый творческий запал, который способен обеспечить скачок в научно-технологическом потенциале всей страны.

Большинство таких компаний находится в начале пути, но уже есть уверенно заявившие о себе и занявшие свою долю космического рынка, такие как группа компаний «Технологии Геоскан», ООО «СПУТНИКС», ООО «Азмерит», НПП «Цифровые решения», ООО ОКБ «Пятое поколение».

Их число растет с каждым годом.

Несмотря на наметившийся интерес к частному космосу со стороны инвесторов, невозможность реализовать задуманную разработку в срок из-за отсутствия стабильного финансирования все еще является для частных предприятий серьезным риском. Компания, которая заявляет о себе, показав хороший старт, а потом из-за прекращения финансирования исчезает на несколько лет, вряд ли может считаться серьезным игроком на космическом рынке.

Другим аспектом, который сильно ослабляет потенциал таких компаний, является излишняя амбициозность, стремление во что бы то ни стало реализовать свои планы самостоятельно. А зачастую нужно объединить усилия, чтобы расширить возможности: привлечь недостающие компетенции, сократить требуемый бюджет и время разработки, а значит и успешно реализовать задуманное.

Госкорпорация «Роскосмос» заинтересована в том, чтобы частные компании брали на себя финансовые и технические риски при создании продукции, которая однозначно интересна Госкорпорации. И если характеристики полученного результата будут подтверждены, можно говорить о построении долгосрочной устойчивой кооперации.

Инновационные компании с собственной разработкой могут на конкурсной основе участвовать в кооперации для создания ракетно-космической техники по государственному заказу, использовать созданный продукт самостоятельно или создать альянс с Госкорпорацией «Роскосмос» для его совместного использования.

Примеры частных компаний, поставляющих Госкорпорации «Роскосмос» свою продукцию, уже есть.

Например, ООО «СКТБ «Пластик» (г. Сызрань) является поставщиком обечаек из трехслойного композиционного материала, используемых АО «РКЦ «Прогресс» для сборки створок головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2», ООО «Ижевский радиозавод» является разработчиком и изготовителем радиоэлектронной аппараты, используемой организациями Госкорпорации «Роскосмос» при создании ключевых изделий ракетно-космической промышленности, компания ООО «ТЕХПРОМ-АКС» (г. Нижний Тагил) поставляет оборудование для создания стендов по проведению натурных прочностных испытаний.

Или вот ещё пример, демонстрирующий заинтересованность Госкорпорации в привлечении «свежих» разработок инновационных компаний. Для снижения массы и повышения конструктивного совершенства ракет-носителей необходимо изготавливать ряд их комплектующих, включая топливные баки, из композитных материалов с заданными свойствами. Головная научно-исследовательская организация Госкопрпорации «Роскосмос» — АО «ЦНИИмаш» — сейчас завершает работу по испытанию различных композитных материалов, среди них – производства малой инновационной компании АО «ИНУМиТ» (резидент технодолины МГУ). И если испытания завершатся успешно, Госкорппрорации «Роскосмос» готова применять такой материал в своих новых изделиях, в том числе в многоразовой ракете-носителе на сжиженном природном газе «Амур».

Компании, использующие свою продукцию самостоятельно, как правило, работают в тех рыночных нишах, которые наиболее динамично развиваются: создание малых космических аппаратов или разработка сервисов на основе спутниковых данных. За счет гибкости малых компаний предлагаемые ими новые решения быстро адаптируются к рыночным трендам и обеспечивают конкурентоспособность на рынке. Успешно самостоятельно работают на рынке продажи сервисов такие компании как Группа компаний «СКАНЭКС», АО НПК «БАРЛ», Компания «Совзонд», в нише разработки высокотехнологичных компонентов для малых космических аппаратов успешно работает компания ООО «Спутникс».

Продукты таких компаний создают конкуренцию продукции, выпускаемой организациями Госкорпорации и реализуемой на коммерческом рынке, что должно стимулировать предприятия Корпорации ориентироваться на рыночные требования.

А вот опыта совместного с Госкорпорацией «Роскосмос» использования разработанного частной компанией продукта пока нет, но потенциально это возможно. В этом случае подразумевается совместное с частной компанией освоение новых рынков или решение масштабных государственных задач. Примером такого сотрудничества мог бы стать проект «Морской старт». Главное – понимать, что в данном сегменте альянс возможен только в той нише, которая представляет стратегический интерес для Госкорпорации «Роскосмос». Надо отметить, что ни одна частная компания пока не предложила в данном сегменте законченный продукт, который бы способствовал решению стратегических задач Госкорпорации.

Сегодня видны следующие направления для совместной работы: создание новых сервисов и услуг на основе данных наших группировок, и здесь как раз очень важен всегда свежий взгляд; это новые материалы и технологии, которые могут дать новое качество отечественным аппаратам и ракетам-носителям; это всевозможные комплектующие, полезная нагрузка, электронная компонентная база; оборудование по космическим экспериментам – каких-то явных ограничений по направлениям сотрудничества практически нет.

Главное, чтобы продукция инновационных компаний соответствовала требованиям по качеству и надежности изделий, которые предъявляются в космической области, и было понимание, как будет строиться бизнес компании после того, как она перерастет состояние «стартапа». Закладывая какие-то решения в конструкторскую документацию или, скажем, надеясь на будущие частные аппараты и ракеты-носители, «Роскосмос» должен быть уверен в партнерах на десятилетия вперед: либо Госкорпорация должна потом входить в капитал таких компаний, либо получать какие-то другие гарантии долговременной устойчивой работы партнера, понимать кто за ним стоит.

В традиционных для корпорации сегментах, таких как пилотируемая космонавтика, запуск космических аппаратов на геостационарную орбиту, создание тяжелых спутников для государственных и специальных заказчиков, конкурентов у Госкорпорации «Роскосмос» пока нет. Это те ниши, где цена ошибки или неправильного решения слишком высока. Все технологии отрабатываются годами и требуют гигантских инвестиций. А приобретенный опыт, к сожалению, зачастую оплачивался человеческими жизнями. Как правило, такие разработки – это традиционно удел государственных компаний. Бизнес-модели частных и, тем более, малых компаний не предполагают ни слишком высоких затрат, ни слишком долгой разработки. Они направлены на быстрый успех и возврат инвестиций.

Разработка ракет-носителей традиционно также была прерогативой государства, но здесь Госкорпорация проявила достаточную гибкость и готова привлекать малые инновационные компании в нишу запуска сверхлегких ракет-носителей. Есть ряд малых инновационных компаний и в Сколково, и в рамках Национальной технологической инициативы, которые взялись за такую разработку.

Группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы недавно провела конкурс на разработку ракет-носителей сверхлегкого класса, были отобраны три инновационные компании (спин-оффы) из университетов ВОЕНМЕХ и МГТУ им.Баумана, которые будут делать технический проект. Роскосмос поддерживает это направление, сформулировав функциональные требования, участвуя в экспертизе заявок и оказывая методическое сопровождение.

Есть и сугубо частные компании – например, КБ «Ларос». Госкорпорация «Роскосмос» заинтересована, чтобы через несколько лет в этой нише у ее появился надежный партнер (а лучше даже – не один!), владеющий полным жизненным циклом изделия и являющийся оператором продукта. Вместе с тем, чтобы на компанию можно было полагаться, она должна своевременно продемонстрировать достаточный уровень готовности своей разработки – созданный образец с результатами испытаний, подтверждающих заявленные характеристики.

Операторской бизнес – это еще одна ниша, где малые инновационные компании могут занять ключевые позиции.

Если рассматривать коммерческий космический рынок, то на долю создания космических аппаратов и ракет приходится всего 3% рынка, а остальные 97% — это предоставление услуг. С развитием спутникового сегмента возникают дополнительные возможности для обработки информации и разработки сервисов под конечного пользователя. Например, на базе Самарского университета создан центр приема и обработки данных ДЗЗ с космических аппаратов «Аист», которые обрабатываются, и на их основе создаются сервисы для государственных и коммерческих компаний области. В частном сегменте лидером на рынке по предоставлению технологий мониторинга Земли из космоса, ГИС-технологий и сервисов для различных отраслей является компания «СКАНЭКС», которая выросла из небольшой инженерно-технологической фирмы, специализировавшейся на производстве станций приема данных со спутников.

Но нельзя забывать о важном аспекте взаимодействия Госкорпорации «Роскосмос» с частными компаниями: в соответствии с Федеральным законом «О Госкорпорации «Роскосмос» № 215-ФЗ являясь регулятором в сфере космической деятельности, Госкорпорация «Роскосмос» должна обеспечить снижение административных барьеров для входа на этот рынок частным компаниям.

Перед Госкорпорацией «Роскосмос» стоит задача снять все нормативно-правовые, нормативно-технические и организационные барьеры, которые сейчас тормозят создание ракетно-космической техники частными компаниями.

Она считается одной из приоритетных для Госкорпорации как регулятора, поэтому мероприятия по созданию условий для частных компаний по разработке, сертификации и обеспечению качества ракетно-космической техники вошли в дорожную карту по развитию в Российской Федерации высокотехнологичной области «Перспективные космические системы», которая была разработана в рамках соглашения с Правительством Российской Федерации.

Это означает разработку открытой нормативно-технической базу для создания и сертификации ракетно-космической техники, создаваемой частными компаниями, при изготовлении, подготовке к испытаниям, проведению испытаний и эксплуатации, а также создание уже назревшей нормативно-правовой базы для сооружения частных космодромов или использования частными компаниями имеющихся у Госкорпорации «Роскосмос», определение взаимоотношений между Госкорпорацией и частными компаниями, позволяющих использовать частными компаниями ранее созданные в контуре Госкорпорации результаты интеллектуальной деятельности.

Более того, будучи исторически единственным разработчиком изделий ракетно-космической техники, Госкорпорация обладает большим пулом экспертов, экспериментально-исследовательской базы и специального оборудования и может поддержать разработчиков РКТ организацией механизма экспертной поддержки и созданием упрощенных финансовых механизмов для использования отраслевого математического аппарата, стендовой и экспериментальной базы. Мероприятия по определению возможности использования научно-исследовательской инфраструктуры, имеющейся в организациях Госкорпорации «Роскосмос, в интересах частных компаний также вошли в вышеупомянутую дорожную карту.

Этот путь только предстоит пройти, и делать это Корпорация планирует в тесном взаимодействии с представителями частного сектора.

Успешный запуск космического корабля корпорации SpaceХ Илона Маска, доставившего на прошлой неделе американских астронавтов на МКС, уже вызвал бурное обсуждение в Рунете по поводу будущего у нашего Роскосмоса и утраты его монопольного права доставлять космонавтов на борт МКС. Не вдаваясь в эти дискуссии, хочу лишь отметить, что этот полет, равно как и недавнее распоряжение Президента США Д. Трампа по космосу и объявленные планы НАСА по поводу освоения Луны на основе соглашений Артемиды (Artemis Accord), дают все основания сказать, что без излишнего шума началась колонизация космоса с использованием очень крупных денег, уже пришедших в этот бизнес (а космос уже надо рассматривать как очень перспективное и потенциально крайне выгодное поле для инвестирования). У этой колонизации уже появляется собственное правовое регулирование, столь необходимое для крупных инвесторов, и оно будет разительно отличаться от того, что мы привыкли видеть. Очень скоро международное космическое право будет совсем иным.

1. Космос как объект для инвестиций.

Когда в 1980 году американец Деннис Хоуп (Dennis Hope) зарегистрировал в американском реестре прав свое право собственности на всю поверхность Луны и все остальные планеты Солнечной системы (включая их спутники), ничего, кроме улыбок, это не вызвало. Однако за 40 лет принадлежащая Д. Хоупу компания Lunar embassy умудрилась продать порядка 611 миллионов акров на Луне, Меркурии, Марсе и Венере, причем среди покупателей оказались сразу три бывших президента США — Буш-старший, Картер и Рейган. При стартовой цене $15 за акр (сейчас уже $25) это означает линейный доход порядка $230 млн в год. Успех этого экзотического бизнеса подтверждается существованием многочисленных клонов по всему миру.

Но начиная с середины прошлого десятилетия космос стал объектом пристального внимания крупных инвесторов и корпораций. Стремительное развитие технологий резко удешевило стоимость полетов в космос, что перевело в практическую плоскость разговоры о промышленной добыче полезных ископаемых на космических объектах. Помимо Илона Маска, свои космические программы в остановке полной секретности реализуют глава Amazon и богатейший человек планеты Д. Безос, Facebook, Apple, Google. Сразу две частные компании объявили о своих планах начать добычу полезных ископаемых на астероидах в период с 2020 по 2025. Одна из них — Planetary Resources — привлекла целый пул именитых инвесторов, включая основателей Google, и уже запустила в 2018 г. самостоятельно свой первый спутник Arkyd-6. Базирующаяся в Силиконовой долине Deep Space Industries для разработки астероидов уже заключила соглашение с правительством Люксембурга (его значение будет объяснено ниже) и планирует в ближайшее время запустить свой космический корабль Prospector-X.

В том, что промышленное освоение космических богатств начинается именно с астероидов, есть своя бизнес-логика. 6 из них ближе к Земле, чем Луна, а около 50 диаметром около километра ближе, чем Марс. При этом каждый из них может содержать 30 млн никеля, 1.5 млн тонн кобальта и 7,5 тонн платины, не считая других минералов. При этом по подсчетам специалистов «припарковать» астероид на земной орбите будет стоить порядка 2.5 млрд, а стоимость «добычи» от одного астероида может составлять десятки, если не сотни миллиардов. Поэтому надо серьезно отнестись к мнению ряда аналитиков, что первые в нашем мире триллионеры сделают свое состояние на астероидах.

2. Правовое регулирование.

Состояние сегодняшнего международного космического права, сформировавшегося во многом в 1960-е годы и несущего видимые следы того времени, является на сегодня одним из главных препятствий на пути частных инвестиций в космос. Но это же может стать причиной для его качественно нового и быстрого развития.

На сегодня деятельность человека в космосе регулируется несколькими международными договорами, из которых только два регулируют общие вопросы (остальные касаются узкоспециальных проблем). Это Договор 1967 г о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (Договор о космосе) и Соглашение 1979 г. о деятельности государств на Луне и других небесных телах (Соглашение о Луне).

Текст Договора о космосе, разработанный делегациями СССР и США и принятый затем Генеральной Ассамблеей ООН, отражал реалии того времени — «холодную» войну двух супер-держав и их космическую гонку, которая началась с запуска советского спутника в 1957 г. Именно недопущение милитаризации космоса (размещения там ядерного оружия) и национального присвоения космических объектов (наподобие объявления Луны 51-м штатом США или Лунной республикой в составе СССР) были основными темами переговоров в ожидании уже неминуемого и скорого появления человека на Луне. При этом всем тогда казалось, что освоение космоса по плечу лишь государствам, и все считали вопрос освоения космических богатств делом далекого будущего. Однозначно никто не мог предвидеть ни запуск частных космических кораблей, ни стремление частных компаний браться за освоение космоса для получения там прибыли.

Преамбула и Статья I Договора о Луне провозглашают, что исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются «достоянием всего человечества» (ст. I).

Статья II устанавливает, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

В статье VI говорилось, что деятельность неправительственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства — участника Договора, которое несет ответственность за действия таких лиц.

В соответствии со ст. IX все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и на других небесных телах открыты для представителей других государств — участников настоящего Договора на основе взаимности.

На сегодня Договор о космосе, в котором участвуют 106 стран, включая Россию и США, является основным документом (Magna Carta) международного космического права. Однако при этом текст этого договора представляет собой яркий пример «конструктивной двусмысленности», которая очень часто присутствует при разработке текстов международных договоров для достижения компромисса. Именно поэтому два вопроса стали предметом сначала нескончаемых доктринальных дебатов, а сейчас превратились во вполне ощутимые препятствия для коммерческого использования космоса.

Во-первых, не ясен смысл слов о том, что любое использование («use») космических объектов должно осуществляться «на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития», и являться «достоянием всего человечества». Означает ли это, что прибыль, получаемая космической компанией, должна делиться между инвестором и всеми странами, независимо от уровня их развития (сегодняшний подход развивающихся стран)?

Во-вторых, какие права имеют компании, ведущие добычу на астероидах, в отношении добытых ими ресурсов? Они должны их кому-то отдавать для дальнейшего распределения между всеми странами на земле (некий вариант соглашения о разделе продукции) или действовать на условиях концессионного соглашения? Тогда с кем обсуждать его условия и с кем его заключать, при условии, что ответственность за действия частной компании все равно нести будет государство его регистрации? Если никто не собирается присваивать астероид и объявлять его свой собственностью (это вроде бы запрещено Договором, который говорит о запрете национального присвоения, правда не поясняя что это такое), то как быть с полезными ископаемыми, извлеченными из него и доставленными на Землю.

Эти вопросы лишь подтверждают предположение, что в момент разработки текста договора космическая деятельность виделась лишь в виде периодически выполняемых государствами полетов в исследовательских целях и не более.

Соглашение о Луне, также разработанное в рамках ООН, представляло собой попытку ответить на эти вопросы, но не за счет введения элементов прав собственности, а наоборот, конкретизируя режим общего наследия человечества и напрочь исключая любую частную собственность за космос и на полученные результаты от космической деятельности.

Несмотря на название Соглашения, в статье 1 говорилось, что положения Соглашения применяются также к другим небесным телам солнечной системы.

Самой противоречивой оказалась статья 11, которая, судя по всему, и предрешила судьбу этого Соглашения.

В п. 1 этой статьи провозглашалось, что Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества.

Затем в п.3 этой статьи говорилось, что поверхность или недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть чей-либо собственностью.

П.5 предусматривал установление некоего международного режима, включая соответствующие процедуры, для регулирования эксплуатации природных ресурсов Луны (оговариваясь что это надо будет сделать тогда, «когда будет очевидно, что такая эксплуатация станет возможной в ближайшее время».

Одной из целей такого режима должно стать справедливое распределение между всеми государствами-участниками благ, получаемых от этих ресурсов, с особым учетом интересов и нужд развивающихся стран, а также усилий тех стран, которые прямо или косвенно внесли свой вклад в исследование Луны. Именно на таком подходе в ходе обсуждения Соглашения о Луне настаивала Группа -77, в те времена очень влиятельное объединение развивающихся стран.

Судя по всему, именно излишняя идеалистичность этих положений и стала причиной того, что ни одна страна, имеющая или планирующая иметь собственную космическую программу, не стала ратифицировать это соглашение. СССР и США, активно принимавшее участие в разработке его текста, не стали его даже подписывать. На сегодня это соглашение ратифицировали всего 18 стран, что не дает никаких оснований считать, что концепция общего наследия человечества, изложенная в Соглашении о Луне, приобрела статус обычая в международном космическом праве.

3. Национальное законодательство.

Заметная стагнация в развитии международного космического права в 1990-2000-е годы была прервана как раз очевидным стремлением частного бизнеса выйти в космос и вкладывать в эти проекты действительно большие деньги, о которых уже говорилось выше. Ситуация была взорвана в середине прошлого десятилетия практически синхронным принятием двух национальных актов, которые впервые разрешили частную собственность в космосе. В 2015 г. в США был принят закон конкурентоспособности в области коммерческих космических запусков (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act), который разрешил частным лицам (гражданам и компаниям США) владеть, иметь в собственности, перевозить использовать и продавать добытые ими ресурсы, находящиеся на астероидах или в космосе. («possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource they obtain»). Смысл этого нормативного актов в том, чтобы содействовать коммерческой разведке и разработке космических ресурсов гражданами США. Для начала такой деятельности компания должна получить разрешение от правительства США (в полном соответствии со ст. 6 Договора о космосе). Особо оговаривается, что настоящий закон не означает, что США заявляют о своем суверенитете или суверенных правах или о юрисдикции, или о своей собственности на космические объекты. На сегодня первые разрешения уже выданы.

В 2017 году право на частную собственность в космосе было введено крошечным Люксембургом, который объявил о своих планах стать европейским хабом в разведке и разработке космических ресурсов, приняв для этого соответствующий закон и планируя инвестировать в космические стартапы. Целью нового закона является создание как нормативной базы для обеспечения правовой определённости в отношении собственности на добытые космические ресурсы и так и необходимой системы разрешений на разработку таких ресурсов. Для получения такого разрешения компания должна лишь открыть офис в Люксембурге. На сегодня такой возможностью воспользовались две американские, одна японская и одна немецкая компании. И если американский закон 2015 г. вызвал резкую отповедь представителей России в ООН, то в случае с Люксембургом нами было даже предложено подписать некое соглашение о сотрудничестве, но дальше слов дело не пошло.

4. Новые контуры международного космического права

Упомянутые в начале Распоряжение Трампа и объявленный проект Соглашений Артемиды об освоении Луны позволяют предположить, как дальше будет развиваться международное космическое право.

Распоряжение Трампа интересно сделанными правовыми оценками и заявлениями. Во-первых, сразу утверждается, что правовая неопределенность в отношении права добывать и использовать ресурсы космоса в коммерческих целях является препятствием для более активного участия бизнеса в освоении космоса. Далее начинается самое интересное. Космос объявляется с точки зрения права и своих физических особенностей уникальной сферой человеческой деятельности и поэтому США не рассматривают космос как общее достояние («the United States does not view it as a global commons»). Кроме того, США не рассматривают Соглашение о Луне как эффективный инструмент для освоения космоса и будут возражать на любые попытки представить это Соглашение как отражение уже устоявшихся международных обычаев (так США заранее отметают подход Международного Суда ООН, согласно которому правила, изложенные в договоре, могут приобретать статус международных обычаев, обязательных для всех стран, при условии, что этот договор был ратифицирован «значительным» количеством государств.)

«Соглашения Артемиды» будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами для освоения Луны. Цель таких соглашений должно быть «создание безопасной и прозрачной среды, которая облегчит исследование, научную и коммерческую деятельность для всего человечества. Одновременно такие соглашения будут предусматривать создание «зон безопасности» вокруг лунных баз, чтобы «предотвратить ущерб или вмешательство со стороны соперничающих стран или компаний, ведущих деятельность в непосредственной близости».

Все это позволяет предположить, что США, используя как раз фактор недоурегулированности, решили собрать международное космическое право заново, но на уже своих условиях, используя свое технологическое превосходство (истинное или мнимое, это другой вопрос).

Эта сборка будет происходить не в ООН, где преобладают развивающиеся страны, которые будут настаивать на своем представлении о космосе как общем наследии человечества и требовать бесплатно свою долю пирога. Это не новые соображения и такая практика уже есть. Именно исходя из этих причин за рамками ООН были разработаны Вашингтонская конвенция 1965 года об урегулировании инвестиционных споров и Соглашение о создании ВТО. Судя по всему, Россия также не восторге (хотя открыто в этом не признается) от результатов обсуждения проектов соглашений по космосу в ООН, раз мы отказались даже подписывать разработанное с нашим активным участием Соглашение о Луне.

Еще одним аргументом для отказа от концепции «общего наследия человечества» мог послужить пока неочевидный опыт деятельности Органа по морскому дну (Seabed authority) , созданному в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., где применительно к морскому дну и была полностью реализована идея общего наследия человечества с распределением доли от добытых ресурсов между всеми странами мира (включая тех из них, кто не имеет выхода к морю). Инвестиционного бума такое регулирование не вызвало. Более того, несмотря на это статус морского дна, США, которые отказались подписывать эту Конвенцию, приняли свой закон (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act), который односторонне признавал право компаний на добытые ими ресурсы морского дна, несмотря на режим, установленный Конвенцией 1982 г.

Космическое право видится сначала как набор двусторонних соглашений США с другими государствами. Такая децентрализованная форма МКП будет напоминать современное инвестиционное право с его более чем 3 000 двусторонними договорами с одной лишь разницей что это будет в форме ромашки, где США оказываются в центре.

Зная практику США, можно предположить, что основным механизмом разрешения споров будет арбитраж и никакого постоянного Лунного (Космического?) международного суда ожидать не стоит.

Если новое многостороннее соглашение и появится (что маловероятно), то оно будет создано по образу ВТО, когда сначала основные параметры были согласованы узкой группой стран («квадрига» из США, Канады, Японии и ЕС), и уже затем проект был предложен остальным странами. А чтобы усилить эффект, вся «квадрига» объявила о выходе из соглашения ГАТТ 1947, показав тем самым несогласным странам, что оставаться в ГАТТ 1947 без ведущих стран не имеет смысла и фактически принудив всех подписать соглашение о ВТО пока не поздно.

После этого уже будет возможен и выход США и его партнеров из Договора о космосе с предложением другим странам присоединиться к новой системе регулирования деятельности в космосе. Еще не понятно, на каких условиях и каким будет плата за входной билет – возможно, платой за возможность присоединиться к новому режиму будет обязательство выйти из Договора по космосу.

В космическом праве придется забыть как о соглашении о Луне, которое все чаще называют несостоявшимся договором (failed treaty), равно как об общем наследии человечества в понимании развивающихся стран. Слова из Договора 1967 г о космосе как «достоянии всего человечества» будут означать лишь равный доступ в космос всем желающим государствам. Вместо этого произойдет как минимум внедрение права собственности на добытые ресурсы и как минимум в отношении добытых ресурсов для того, кто первый начал их разрабатывать.

Трамп поставил все страны перед непростым выбором. Или превращение космоса в неконтролируемое подобие Дикого Запада или какое-то регулирование (которое нужно принять более ми менее быстро), чтобы обеспечить некий контроль и в первую очередь свои интересы на этом новом этапе освоения космоса.

Пока не понятно, чем и как ответит Россия и что будет, если Трамп сделает очень коварный ход и сам предложит нам сотрудничество в виде заключения двустороннего договоров под соусом «лидеры должны снять все пенки». Конечно, можно говорить о незыблемости Договора 1967 г, веря, что его нельзя нарушить, и оставаясь в компании стран, которые никогда в космос не полетят. Но главное, можем ли мы предотвратить планы США, настояв на своей позиции и заставив отказаться от нежелательного для нас сценария развития. Причем хорошо было бы понять, в чем именно заключается этот негативный сценарий и почему именно он является для нас таковым. А для этого реалистично оценить свои возможности и интересы. Если нет, то надо принять новую реальность, адаптируя нашу политику и взгляды к ней, и действовать соответственно. Если на наших глазах зарождается новая систему управления человеческой деятельностью в космосе, то может быть в ней стоит поучаствовать. Либо предложить свою альтернативу регулирования бизнес-освоения космоса, но для этого она должна быть привлекательной и учитывать все описанные выше новые реалии. В том, что будет существовать два правовых режима, нет ничего страшного. Конкуренция еще никогда никому не мешала.

«Нет запрета, но нет и разрешения». Академик — об участии частных компаний в космической деятельности в РФ

Член РАКЦ (Российская Академия Космонавтики имени К. Э. Циолковского) Александр Железняков рассказал о сотрудничестве России и частных предприятий в сфере космонавтики. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Железняков напомнил, что в стране нет конкретного запрета на участие частных компаний в космической деятельности. При этом нет законов, которые бы разрешали компаниям заниматься космонавтикой открыто.

«Для определенной деятельности необходимо иметь соответствующий регламент, принятый федеральными органами власти — Госдумой, Советом Федерации. То есть нет запрета, но нет и разрешения», — заметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что именно Роскосмос лицензирует всю космическую деятельность в стране. Некоторые предприятия получают от него лицензии лишь на правах партнеров, но самостоятельно они не могут ничего делать, поскольку все это ограничено.

«Как только появится подобное законодательство, можно будет надеяться на успех. На данный момент оно в разработке», — добавил специалист.

Роскосмос

Космос

Частные компании достигли значительных успехов в освоении космического пространства. Частные ракеты запускают частные спутники, которые приносят суммарный доход в десятки миллиардов долларов в год. Немало успехов достигла частная космонавтика и в развитии технологий — многие с надеждой смотрят на многоразовые ракеты, обещающие удешевление доступа в космос. Уже появились частные компании, нацелившиеся на околоземные астероиды, а туристы покупают билеты в окрестности Луны. Ждёт ли нас будущее из фантастических произведений, где освоением космоса заправляют корпорации, и что стоит за сегодняшними успехами частников за пределами Земли?

Сегодня внимание всего мира приковано к успехам и неудачам всего одной частной космической компании — SpaceX. Кто-то ждёт революции, которая грядёт, когда цена космического запуска упадёт в десять или более раз, кто-то потирает руки в ожидании момента, когда «пузырь лопнет» и «аферист Маск» признается, как он подделывал видео с посадкой ракеты на морскую платформу. В обоих случаях равнодушных не остаётся. Вернуть первую ракетную ступень после космического пуска — это, безусловно, серьёзное инженерное достижение. Но практически то же самое совершалось с 80-х годов в рамках программы Space Shuttle, тогда на парашютах возвращались корпуса твердотопливных ускорителей, да и сам Shuttle представлял собой не что иное, как многоразовую третью ступень. И такая технология не снизила стоимость покорения космического пространства, сложность системы и стоимость межполётного обслуживания убивала весь экономический смысл многоразовости. Что, впрочем, не помешало NASA эксплуатировать систему в течение 30 лет. И здесь видится важное существенное различие между частной и государственной космонавтикой — частник идёт проторённой дорожкой вслед за государством и пытается извлечь выгоду там, где госпредприятия и не пытались. Поэтому об успехе компании SpaceX можно уверенно говорить тогда, когда многоразовые ракеты станут выгоднее одноразовых.

Настоящую революцию частная космонавтика совершила в 2000‑е годы, хотя тогда мало кто обратил на это внимание. А именно тогда доходы мирового космического рынка превысили суммарные государственные расходы на космос. С тех пор эта разница росла с каждым годом и сейчас космос позволяет зарабатывать частным компаниям в три раза больше, чем тратят на него мировые государственные бюджеты. Хотя в России традиционно считается, что заработать на космосе можно только через госконтракт, за рубежом главный источник денег из космоса — ретрансляция: спутниковое телевещание, передача больших объёмов данных, обеспечение прямых телетрансляций. Неплохой доход даёт предоставление навигационных услуг, производство наземного принимающего, обрабатывающего и передающего оборудования, в меньшей степени — спутниковая съёмка и применение этих данных. В настоящее время космическая связь занимает примерно 10% мирового телекоммуникационного рынка, остальная информация передаётся по наземным сетям, но спрос на передачу растёт в геометрической прогрессии, поэтому роль космоса не сокращается, несмотря на оптоволокно, опутывающее Землю. Треть всего космического рынка занимает производство спутников и ракет, а сами запуски не превышают примерно 2% от общего «пирога». Поэтому лидерство в космических запусках вовсе не означает лидерства в освоении космоса, об этом не стоит забывать ни фанатам SpaceX, ни фанатам «Роскосмоса».

Несмотря на тысячи околоземных спутников, которые запущены и оплачены частными заказчиками и которые приносят прибыль их владельцам, ни один частный спутник не вышел в межпланетное пространство. Там, у Луны и на Марсе, у Сатурна и за орбитой Плутона, продолжают безраздельно властвовать государственные аппараты. Большинство из них произведены частными компаниями, Lockheed Martin, Thales Alenia Space, Orbital ATK, но заказчиком и эксплуатантом во всех случаях является государство. И здесь пора разобраться в терминологии и отделить два вида деятельности в космосе, которые зачастую путают и СМИ, и сами космические агентства.

Изучение космоса — основной вид деятельности, осуществляемый государствами с самого начала космонавтики. Изучение условий околоземного и межпланетного пространства, посещение и осмотр тел Солнечной системы, доставка внеземного вещества, астрофизические исследования. Всё это — фундаментальная наука, которая расширяет пределы познания окружающего мира, но не приносит практической пользы. Финансирование фундаментальной науки традиционно лежит на государственных плечах, хотя сейчас уже частный капитал так или иначе входит в эту деятельность, но доля его участия в изучении космоса невысока, и, как правило, связана с финансированием наземных лабораторий и исследовательских центров.

Освоение космоса — практическое использование условий космического пространства или возможностей, которые оно открывает. Исторически государство лидировало и в этом виде деятельности. Для гражданского применения запускались метеоспутники, первые телевизионные ретрансляторы. Для военного активно использовались и продолжают использоваться спутники связи, спутники-шпионы: оптические и радиолокационные, спутники предупреждения о ракетном нападении. Изначально и навигационные системы GPS и ГЛОНАСС рассматривались как военные аппараты для наведения баллистических ракет. Однако в 2000-е частная космонавтика выбилась в лидеры освоения околоземного космического пространства. Предоставление услуг связи и использование спутниковых данных позволили развернуть частные масштабные ретрансляционные сети и запустить сотни спутников для съёмки Земли. В США возможности частников активно применяются даже в государственных интересах. Постепенно госслужбы переходят от эксплуатации своих собственных космических аппаратов к заказу коммерческих услуг, это касается и спутниковой съёмки, и ретрансляции, и ракетных запусков, и снабжения Международной космической станции.

Сегодня самым ценным и активно осваиваемым частниками космическим ресурсом является геостационарная орбита (ГСО) в плоскости экватора, на высоте 36 тыс. км от поверхности Земли. ГСО позволяет спутникам, вращаясь вокруг планеты, оставаться над одной точкой поверхности. Именно на этой орбите располагаются телекоммуникационные спутники, обеспечивающие телевещание, ретрансляцию, спутниковый интернет, там же располагаются метеоспутники, способные обозревать каждый своё полушарие в постоянном режиме.

Геостационарные спутники представляют собой венец развития космических беспилотных технологий: имеют массу от 1 до 8 тонн, впечатляющий размах солнечных батарей в пару десятков метров или более, оснащаются радиационно стойкой электроникой, позволяющей работать в космосе более 10 лет, ионными и плазменными двигателями, производительными радиокомплексами и лазерной системой связи. Сейчас нередки случаи, когда спутник прекращает свою деятельность не из-за технических проблем, а из-за морального устаревания полезной нагрузки или исчерпания запаса топлива, работоспособные спутники навсегда отправляют на «орбиту захоронения» чтобы заменить на более современные.

Почему же частники, обладая самыми современными спутниками и подешевевшими многоразовыми ракетами, не высовываются дальше ГСО? Ответ прост: там нет прибыли. Работа на околоземной орбите позволяет предоставлять услуги платёжеспособным обитателям Земли. Пока таковых обитателей не появилось на Луне и Марсе, запуски частных аппаратов туда не имеют никакого смысла.

Теперь вспомним про лунных туристов и ресурсы астероидов, о которых мы упоминали ранее. Когда они позволят начать освоение Луны и дальнего космоса?

К сожалению, пока нескоро. Проблема тут в сложности технологий, которые потребуется развить для создания лунной туристической инфраструктуры или астероидной добычи. Для примера рассмотрим охоту на астероиды. На сегодня две компании объявили своей целью добычу космических ресурсов: Deep Space Industries и Planetary Resources. В первую инвестировано около $20 млн долларов, во вторую около $25 млн, причём $21 млн получен на разработку околоземной спутниковой группировки для съёмки Земли. Правительство Люксембурга объявило, что готово инвестировать в частные компании до $200 млн. Даже если гранты Люксембурга записать в частные средства, всё равно получается суммарно менее $300 млн, вложенных в коммерческую разработку околоземных астероидов.

Для оценки сложности поставленной задачи стоит рассмотреть реальные примеры миссий добычи межпланетного вещества или исследования малых тел Солнечной системы. Государственный космический аппарат Японии Hayabusa (яп. はやぶさ, «Сапсан»), который сумел достичь астероида, добыть менее 1 грамма его вещества и доставить его на Землю, обошёлся в $138 млн. Более сложный проект NASA OSIRIS-REx имеет бюджет $800 млн. Студенческий японский аппарат PROCYON, который должен был лишь выйти на сближение с астероидом, обошёлся в $5 млн, но при этом не достиг успеха из-за сбоя двигательной установки, хотя и смог провести год в межпланетном пространстве. Неудачный «Фобос-Грунт», для изучения и добычи образцов спутника Марса Фобоса, обошёлся российскому бюджету примерно в $200 млн. Не стоит забывать и о сроках реализации миссий: Hayabusa летала 7 лет, OSIRIS-REx стартовал в 2016-м, должен добраться до астероида в 2020-м и вернуться в 2023-м году. А ведь ещё требуется несколько лет на разработку аппарата. Самой дорогой и сложной миссией такого типа является проект Rosetta, который включал исследование ядра кометы 67P/Чурюмова — Герасименко и посадку модуля на её поверхность. Десятилетний полет Rosetta обошёлся в €1,4 млрд евро.

Очень сложно представить инвестора, который решится вложиться в такой сверхдорогой и сверхрисковый длительный проект, всерьёз ожидая финансовой выгоды в конце полёта. Им могут двигать филантропические мотивы или желание оставить своё имя в истории космонавтики, но никак не стремление к обогащению за счёт внеземной платины или воды. Единственный практический финансовый интерес тут может быть в развитии технологий, но это займёт не один десяток лет.

В ситуации с космическим туризмом масштабы финансовых затрат выше на порядки, между тем, космический околоземный туризм — уже реальность, а лунный — может стать реальностью в считанные годы. Как такое возможно?

Тут мы снова возвращаемся к роли государства. В 1957 году только плейбой и филантроп мог инвестировать в телекоммуникационные спутники. Надежда получить прибыль к 2005 году и отбить затраты в 2015-м могла принадлежать только безумцу. В 50-е таковых не нашлось. Только когда государство создало тяжёлые ракеты, способные выводить несколько тонн на ГСО, когда государство опробовало на практике телекоммуникационные перспективы орбиты, развило электронику, способную противостоять условиям космоса, создало или оплатило промышленные мощности, способные произвести спутники достаточно мощные, долгоживущие и дешёвые, чтобы это стало выгодно, лишь тогда коммерческая космонавтика стала реальна и прибыльна. Говоря языком экономики, государство взяло на себя все капитальные расходы космической индустрии, частникам остались только операционные затраты и выручка.

В пилотируемой космонавтике всё сложнее и дороже. К 1969 году идея туристических полётов к Луне могла казаться реальнее, но в действительности все знали о стоимости затрат NASA на доставку людей на Луну (примерно $5 млрд в современных долларах за билет до лунной орбиты), поэтому ни один миллиардер не привёз в Хьюстон грузовик наличности, чтобы его взяли в очередной рейс. Сегодня две компании готовы предложить туристический рейс к Луне и обратно: российская «РКК Энергия» и американская SpaceX. В первом случае тур пройдёт на борту доработанного космического корабля «Союз», во втором — в доработанном Dragon. В обоих случаях капитальные расходы создания космодромов, ракет и кораблей, способных на такой полёт, — государственные. Государства выступают постоянным заказчиком кораблей «Союз» в рамках программы Международной космической станции, и NASA заказывает и оплачивает создание корабля Dragon. В обоих случаях за государственный счёт создаются околоземные космические корабли, а доработки, позволяющие добраться до Луны и обратно, потребуется совершать исключительно в надежде на туристические доходы. И хотя «Союз» летает уже не одно десятилетие, вылететь к Луне он по-прежнему не способен, хотя ценник на лунный тур значительно ниже, чем в 60-е, — около $120 млн. Стоимость лунной модернизации ещё превышает ожидаемую коммерческую выгоду, и существующий спрос слишком низок.

Итог неутешителен. При всём желании и всей романтике частного космоса, современные инвесторы не имеют физической возможности взять на себя реальное освоение межпланетного пространства. В то же время роль государства в освоении космоса может быть переосмыслена с учётом накопленного опыта. На заре космонавтики никто не думал, что когда-то вакуум окажется выгоден. Государственные вложения производились с другими целями: военными и пропагандистскими, но, в конечном счёте, они дали экономический эффект. К сожалению, не всегда пропорции вложенного и полученного сохранились. США оплатили примерно половину мировой космонавтики, и сейчас получают до 60% мировых космических доходов, СССР/Россия взяла на себя примерно четверть мировой космонавтики и сегодня довольствуется 1% космической прибыли. Но это другая история.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что освоение космоса невозможно без совместных усилий государства и частного бизнеса. Только государство может серьёзно инвестировать «в долгую»: финансировать индустрию, развивать инфраструктуру, готовить кадры. Только частники способны сделать эту инфраструктуру прибыльной, обогащать себя и, через налоги, возвращать государству его инвестиции. Это, конечно, идеализированная схема, которая может и не сработать. Но технологии развиваются, а космос по-прежнему в часе езды, если машина может ехать вверх, поэтому каждое государство способно решать самостоятельно: стоит ли рисковать, вкладывая в космос в ожидании экономической отдачи через десятилетия. Но NASA уже строит целую серию космических аппаратов для достижения и исследования астероидов, развивает окололунную инфраструктуру: сверхтяжёлую ракету, межпланетный космический корабль, и планирует строить обитаемую станцию. Глава ESA всерьёз призывает к строительству Moon Village — с активным привлечением частного космоса не только как подрядчиков, но и как туроператоров. «Роскосмос» же надеется вернуть утраченный спрос на космические запуски и начать зарабатывать на съёмке Земли и ретрансляции, то есть начать конкурировать с частными компаниями. О развитии инфраструктуры освоения дальнего космоса речи не идёт и задачи такой не ставится. Проект аппарата к астероиду Апофис отменён, лунные беспилотники «Луна-25 -26 -27» постоянно откладываются, будущее «Фобос-Грунт 2» не определено.

12 апреля 2021 • Спецпроекты • Партнерский материал

Полёт нормальный: кто и как развивает космическую отрасль. Примеры частных инициатив

Считается, что космическая индустрия — это почти всегда удел государства: тут нужны слишком большие финансовые, технологические и человеческие ресурсы, которые частный сектор себе позволить не может. На деле это не совсем так: космос может активно развиваться благодаря бизнесу, причём не только крупному. Естественно, как и в любой индустрии, тут есть свои нюансы. К 60-летию полета в космос Юрия Гагарина Inc. поговорил с представителями частного «космического» бизнеса в России. В этом нам помог МСП Банк, который активно поддерживает малых и средних предпринимателей, в том числе — из космической отрасли.

«Российский» космос действительно в основном «государственный», но за последние 10 лет в нем появилось несколько десятков любопытных частных проектов, которые развиваются на деньги инвесторов или работают по госконтрактам. При этом одни частные проекты напрямую связаны с освоением космоса, другие — приспосабливают космические наработки для улучшения жизни на Земле.

Например, российская частная компания «Ракурс» производит системы для обработки космических снимков — PHOTOMOD. Её технологии используются не только в изучении небесных тел, но и в картографии, строительстве, геодезии, археологии. Другая частная компания — Avant Space — разрабатывает двигатели для малых космических аппаратов (интересно, что испытания проводятся прямо в лаборатории «Физика плазмы» МГУ). А с недавнего времени резидент «Сколково» планирует клиентам «космическую рекламу» — выводить на ночное небо образы и слоганы с помощью спроектированных созвездий спутников.

Любой бизнес сегодня — это вызов, а космический — тем более: ведь речь идет о технологически непростых продуктах.

Играть вдолгую, то есть вникать и помогать проектам из этой отрасли, готовы не все банки. Но один из тех, кто поддерживает частные космические инициативы, — МСП Банк. Он ориентирован на предпринимателей и кредитует их сразу по нескольким направлениям. Так, банк предоставляет инвестиционные кредиты от 1 млн до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, а также оборотные — до 500 млн рублей на 3 года. Но ключевое для банка направление — кредитование для выполнения госконтрактов, о которых мы ещё расскажем.

Александр Исаевич, председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП:

«В Корпорацию МСП и МСП Банк за поддержкой обращаются предприниматели, чьи разработки востребованы в космической отрасли. Мы оказываем поддержку таким компаниям на любом этапе — начиная от инвестиций в перспективные стартапы и заканчивая помощью во встраивании таких МСП в сложные цепочки поставок для нужд современной космонавтики. Многие из проектов, которым мы оказали поддержку, действительно уникальны. При этом компетенции таких компаний могут быть востребованы и в других сферах „земной“ жизни».

Частные космические миссии

Один из ярких игроков в космической сфере сегодня — частная компания Success Rockets. Летом прошлого года стало известно, что группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлёгкую ракету-носитель. Инвестировать собираются $50 млн. Инициатор проекта — Олег Мансуров, его компания «Актум» давно работает в IT-сфере, организуя хакатоны для крупных корпораций вроде ВЭБа, «Газпром нефти», «Сибура». В России сверхлёгкие ракеты ещё никогда не производились, это будет первый подобный проект.

Если ожидания инвесторов оправдаются, по своим характеристикам Success Rockets сможет составить полноправную конкуренцию международным производителям.

Ракета длиной 20 м будет весить 13 т и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза. Первые коммерческие пуски планируется провести уже в 2024 году.

Самым громким частным космическим проектом долгое время считался плавучий космодром «Морской старт» (Sea Launch), построенный S7 Group для выведения ракет-носителей на экваториальную орбиту. Однако основной бизнес S7 Group — авиакомпания S7 Airlines, — как и вся мировая авиация, финансово пострадал от коронавируса. А именно за счёт выручки от частной авиации компания планировала развивать космическую. Сейчас проект заморожен, а простой плавучего космодрома обходится компании в $20 млн в год. Поэтому, возможно, в будущем космодром перейдёт в новые руки: для коммерческого успеха «Морскому старту» нужно совершать до пяти пусков в год.

Но одну из самых свежих инициатив, кажется, ожидает более удачное будущее. Речь о разработке многоразового грузового космокорабля «Арго». Этим планирует заниматься частная компания «МКТС». Задачи «Арго» — доставлять до двух тонн груза на МКС, а на Землю возвращать до одной тонны. Один запуск при этом обойдется примерно в $10 млн, то есть в четыре раза дешевле, чем у аппарата Dragon от SpaceX. Огромное преимущество «Арго» в том, что его можно использовать повторно, в отличие, например, от грузового корабля «Прогресс», который «Роскосмос» использует сегодня. Его запуск стоит примерно $30 млн, а за свой единственный полёт он может доставлять немногим больше того, что «Арго» планирует доставлять всего за каждую миссию, — 2,6 т груза.

Не стоит забывать, что даже таким масштабным инициативам, как ракетостроительные проекты, нужны надёжные компании-подрядчики, выполняющие заказы на комплектующие, без которых эти самые дорогостоящие ракеты просто никуда не улетят.

Одна из таких компаний — «Контроль-Н». В 2017 году компания заключила контракт на 4,5 млн рублей с космическим центром «Южный» на Байконуре. Фактически это градообразующее предприятие, самое крупное среди других ракетно-космических объектов на космодроме. Среди более 40 подразделений «Южного» — комплексов, служб, управлений — есть гостиница для служащих и их семей. А «Контроль-Н» обеспечивает нужды кафе при гостинице: производит и поставляет посуду, холодильники и другое оборудование.

Комментарий «Контроль-Н»: «Для того чтобы исполнить контракт для Байконура, нам нужны были заёмные средства. Их мы мы получили в МСП Банке — под комфортные для нас 7,5% годовых. Всю коммуникацию выстраивали через персонального менеджера, которого нам выделил банк. Она оперативно обрабатывает все наши запросы, даёт качественную обратную связь. Мы уже дважды кредитовались в МСП Банке, сотрудничеством очень довольны и в дальнейшем хотели бы его нарастить».

Небольшие компании — в огромных проектах

Когда мы говорим о космосе, то первым делом представляем себе мощные ракеты, вздымающиеся с космодрома.

Но важно помнить, почему эти ракеты вообще поднимаются, а космонавты могут работать на орбите и, например, проводить научные исследования.

Всё это возможно благодаря незаметным обычному человеку связующим звеньям: компаниям, которые производят космическую технику, комплектующие для летательных аппаратов, обмундирование.

Одна из таких компаний — «Талан-С». Работать по госконтрактам она начала в 2016 году — с поставки полусапог для инженерно-технического состава авиации. И с тех пор получила еще несколько заказов — на обувь уже для лётного состава. По словам компании, в работе по государственным контрактам есть несколько сложностей. Во-первых, рост фактических цен на материалы в несколько раз превышает коэффициент дефлятора. Например, на 2021 год Минэкономразвития дает коэффициент 3%, в то время как реальные цены поднялись на 6–10%, а некоторые позиции — на 60%. Во-вторых, по условиям госконтрактов предприятие получает аванс в размере 50% от общей суммы. Но так как поставки производятся долго, этой суммы часто не хватает на все — либо на материалы и производственный процесс, либо на зарплату рабочим. Если у компании недостаточно собственных средств, приходится обращаться за поддержкой к банкам.

Похожая ситуация была у «Талан-С». Чтобы не потерять контракт, компания взяла кредит у МСП Банка. Вот что об этом рассказывает генеральный директор компании Александр Ахметов:

«В 2020 году мы обратились в Центр консультирования предпринимателей МСП Банка в Иркутске, где зарегистрирована наша компания. Менеджер обсудил с нами несколько вариантов и подобрал наиболее комфортные условия. Остановились в итоге на кредитах с господдержкой под 2 и 3,5%. Благодаря вовремя оказанной МСП Банком поддержке мы сумели выдержать сроки поставки, избежать задолженностей по налогам и заработной плате. Нам понравилось работать с банком, вскоре рассматриваем новый кредит по ставке 7%».