Краткая аннотация:

Быстрорастущие компании (БРК) или газели (англ. «high-growth firms»; «gazelles»), по данным многих исследований, вносят значительный вклад в экономический рост, создание новых рабочих мест, экспорт и развитие инноваций. Настоящий доклад включает обзор публикаций по теме БРК; на базе анализа большого массива статистических данных и данных налоговой отчетности выявлены характерные черты российских БРК. На основе анкетирования компаний, относящихся к одному из наиболее экономически перспективных сегментов компаний этого типа — технологических БРК — показаны особенности этих компаний. Обобщены данные о траекториях роста, факторах успеха, портрете лидера — собственника российских технологических БРК. Проанализированы используемые этими компаниями инструменты государственной поддержки и запросы на расширение разнообразия и охвата таких инструментов.

Исследование выполнено на средства гранта Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в рамках проекта«Быстрорастущие технологические компании» (код проекта: 2020.002НП).

Текст доклада в продаже в различных интернет-магазинах. Например: 1, 2, 3.

Развернутая аннотация:

Быстрорастущие компании (БРК) или газели в последние годы становятся предметом пристального наблюдения со стороны многочисленных исследователей, также, как и разработчиков государственной политики. В этом нет ничего удивительного. Как показывают многочисленные исследования, именно компании этой группы вносят основной вклад в экономический рост и создание новых рабочих мест. Например, несмотря на незначительную долю БРК в общей популяции компаний (по разным оценкам 4-7% в экономиках развитых стран, в некоторых динамично развивающихся странах этот показатель может превышать 10%), они создают до половины всех новых рабочих мест. Исследователи также отмечают их существенный вклад в экспорт и роль в инновационном процессе и повышении производительности труда.

Интерес к БРК только увеличился в период пандемии – компании, демонстрирующие высокие темпы роста в период кризиса становятся особенно заметными, и политики связывают с ними надежды на преодоление негативных тенденций в экономике. Программы поддержки БРК сегодня запущены в десятках стран, в последние годы шла апробация широкого инструментария работы с ними, и становится понятным, что отработанные на других типах компаний инструменты госполитики (например, на стартапах или стагнирующих МСП) не всегда демонстрируют эффективность при работе с БРК. Требуется определенная перенастройка инновационной и экономической политики, чтобы учесть особенности газелей, и, хотя первые успешные результаты в некоторых странах уже получены, в целом выстраивание системы поддержки газелей со стороны государств пока находится в начале пути. Россия тоже делает «пробы пера» в этом новом для нее направлении, быстро впитывая зарубежные практики и разрабатывая свои инструменты, с учётом российской специфики. Особенно стоит отметить проект Министерства экономического развития «Национальные чемпионы» и газельные треки Корпорации МСП.

Одна из главных проблем, встающих на пути как исследователей, так и чиновников – «текучесть» самого феномена этих компаний, его, своего рода, «неудобность» для наблюдений, особенно лонгитюдных: выборки БРК неустойчивы и могут значительно меняться за достаточно короткое время. Связано с этим и второе обстоятельство, усложняющее работу с БРК: среди исследователей до сих пор нет консенсуса по поводу единого и исчерпывающего определения быстрорастущей компании. Споры о том, как правильно измерять быстрый рост, какими характеристиками должна обладать компания, чтобы стать быстрорастущей, можно ли продлить этап быстрого роста, насколько быстрый рост коррелирует с инновационной активностью и т.п., продолжаются. Поэтому актуальной кажется задача углубленного анализа этого типа бизнеса и улучшения понимания особенностей его функционирования. В данном исследовании мы взяли за основу определение БРК по версии ОЭСР (надо заметить, одно из самых жестких – компания должна демонстрировать 20% ежегодный рост выручки в течение предыдущих трех лет). Особый фокус мы сделали на технологических БРК, проведя после статистического анализа российских БРК анкетирование и интервьюирование именно тех компаний, чей быстрый рост связан с технологическими инновациями.

Приведем несколько выводов из исследования по общей ситуации с БРК в России. В первую очередь следует отметить, что несмотря на то что экономика России достаточно длительное время растет относительно низкими темпами, в нашей стране имеется заметный слой БРК. Да, их немного: доля БРК в общем количестве компаний из обследованных секторов достигает всего 1,42%. Из более чем 1 миллиона российских компаний только 14,6 тысяч показали быстрый рост (согласно определению ОЭСР). По сравнению с другими развивающимися и развитыми странами это достаточно невысокая доля компаний данного типа.

Следующий момент, который необходимо выделить – структура исследованных БРК. Подавляющее большинство рассмотренных в данном исследовании компаний относятся к низкотехнологичным секторам экономики. Хотя в абсолютном выражении эти БРК делают ощутимый вклад в ВВП страны, в расчете на одну компанию они являются менее производительными, чем высокотехнологичные сектора (за исключением добычи полезных ископаемых), как в отношении увеличения выручки, так и в отношении прироста рабочих мест. В то же время средне- и высокотехнологические сектора (особенно ИТ) создают гораздо большее число рабочих мест на единицу прироста выручки. Поэтому можно утверждать, что проведение целенаправленной политики по стимулированию появления большего числа средне- и высокотехнологических БРК будет приводить к созданию значительного числа новых рабочих мест (причем для достаточно квалифицированных специалистов).

Проведённое исследование показало, что отношение к высокотехнологичному сектору, а также экспортная деятельность в российской ситуации не влияет на устойчивость и продолжительность быстрого роста рассмотренных БРК. При этом многие БРК демонстрировали быстрый рост за последние 10 лет не один раз. Наиболее устойчивый рост показывают компании из сельскохозяйственного сектора и сектора добычи полезных ископаемых. Затем, благодаря так называемому “эффекту перелива” (spillover effect), импульс роста этих секторов распространялся на среднетехнологичный сегмент и только в последние годы – на высокотехнологичный. Поэтому БРК, относящиеся к низкотехнологичному и средне-высокотехнологичному производству также демонстрируют достаточно устойчивый рост (так как деятельность многих из них связана с аграрным сектором и добычей). Отдельно выделяются БРК из сектора высокотехнологичных наукоёмких услуг, демонстрируя как довольно большую долю среди БРК, так и довольно высокие и устойчивые темпы роста.

Что касается высокотехнологичного производства, развитие которого так стремятся стимулировать власти большинства стран мира (и Россия здесь не исключение), то оно обладает высокой относительной эффективностью, однако пока доля таких компаний среди всех отечественных БРК является крайне незначительной. Высокотехнологичное производство выделяется тем, что в нем самая высокая доля компаний (практически 50%), для которых ранее периода 2016-2019 годов быстрого роста не было. Т.е. половина быстрорастущих высокотехнологичных компаний начали быстро расти только в последние 3 года. Если мы хотим усиливать роль высокотехнологических секторов в экономике России, государству необходимо стимулировать и поддерживать рост относящихся к ним компаний и внимательно присматриваться к особенностям этих компаний, приспосабливая к этим особенностям инструменты госполитики

СМИ о докладе:

Эксперт, 27.05.2021. «Газели невысоких технологий»

Ведомости, 28.07.2021. Колонка Д.С. Медовникова «Как заставить работать инновационную систему» Стимул, 27.07.2021. «Газельный дефицит России»Коммерсант, 05.08.2021. «Газели скачут без восторга»ТАСС, 10.08.2021. «Эксперт заявил, что инновационным МСП-фирмам в РФ нужна помощь в выходе на внешние рынки»

Российский бизнес активно ищет новые форматы внешнеэкономической деятельности. Переориентация на Восток играет значительную роль для российской экономики в части компенсации потерь.

Введенные в отношении России в феврале—марте и в последующие месяцы 2022 года международные санкции существенно повлияли на результаты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний.

Официальной статистики по экспорту и импорту сейчас нет — с апреля Федеральная таможенная служба приостановила ее публикацию с формулировкой «во избежание некорректных оценок и спекуляций». Однако, как считают эксперты, спад в международной торговле существенный. Выход из сложившейся ситуации они видят в активной позиции компаний по поиску новых каналов ВЭД, форм международных финансовых расчетов, а также в помощи со стороны государства.

В целом российский бизнес уже адаптируется к новым условиям, во всяком случае в краткосрочном плане процесс идет достаточно активно и направлен на развитие, отмечает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Экспортный разворот

По оценкам аналитиков Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, по некоторым товарным группам объемы экспортных поставок в натуральном исчислении в апреле—июле этого года упали более чем на 40%. «В целом же объем экспорта в натуральном исчислении за этот период снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорит член Совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Жанна Мартынова. При этом в денежном выражении, по ее словам, ситуация выглядит неплохо, учитывая рост цен на минеральное топливо, удобрения, древесину и алюминий в связи с активизацией мировой экономики после коронавирусных локдаунов. «Это компенсирует падение натуральных объемов экспортных поставок», — продолжает она.

В части несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), по прогнозам экспертов Российского экспортного центра (РЭЦ), также ожидается падение. Старший вице-президент РЭЦа Никита Гусаков напоминает, что в прошлом году ННЭ вырос на 36% по отношению к 2020-му, достигнув отметки $192 млрд и заняв в общем объеме экспорта долю 39%. Теперь, для того чтобы достичь уровня 2021 года, по прогнозу Минэкономразвития, потребуется четыре года.

Однако ситуация в целом не столь критичная, как ее многие преподносят, считает Никита Гусаков. Исторически большая часть несырьевого неэнергетического экспорта (в прошлом году — 61%) все же приходится на дружественные страны. «Например, с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном торговый оборот продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях. Также российские компании продолжают активно работать с Китаем», — говорит эксперт.

Переориентация на Восток играет значительную роль для российской экономики в части компенсации потерь, констатирует Жанна Мартынова. По оценкам ТПП, Китай в апреле—июле увеличил объем закупок из России, главным образом сырья, в 2,2 раза в натуральном исчислении и в 3,3 раза в денежном. Экспорт в Турцию за тот же период вырос в 2,4 и 3,8 раза соответственно, в Индию — в три и четыре раза. В итоге доля трех стран в общем объеме российского экспорта выросла с 15 до почти 40% в натуральном исчислении и с 12 до 37% в денежном. Правда, добиться этого удалось в основном за счет демпинга, отмечает Жанна Мартынова: к примеру, среднестатистическая цена экспортных поставок антрацита в Китай на 7% ниже, чем в Германию, а природного газа — на 57%.

По мнению Александра Данильцева, если не начнется глобальная рецессия, спрос на российские товары в мире будет, главные же проблемы на этом пути связаны с транспортом и логистикой. Ключевые проблемы — логистика и проведение платежей, соглашается Никита Гусаков: «Для исправления ситуации в России принимаются системные меры, в том числе шаги по «раскатыванию» азово-черноморского и каспийского маршрутов».

В части международных платежей, по его словам, до сих пор не до конца налажена система расчетов в национальных валютах, не в полной мере может быть использована национальная система передачи финансовых сообщений, зачастую банки даже дружественных государств боятся вторичных санкций. «Хотя многие зарубежные контрагенты сегодня сами ищут и предлагают пути перестройки логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты и главное — вместе с российскими компаниями ищут новых партнеров», — говорит Никита Гусаков.

Вопросы, связанные с переходом в международных расчетах в национальные валюты, сегодня выходят на передний план практически у всех участников внешней торговли, подтверждает руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев. Поэтому первоочередной задачей для банков, по его словам, в новых условиях стало оперативное установление партнерских отношений с банками в странах ближнего зарубежья, Азии и Ближнего Востока, чтобы обеспечить беспрепятственные расчеты со странами данного региона, включая расчеты в экзотических (еще в недавнем прошлом) валютах, в том числе с использованием сервиса автоматической конвертации средств при трансграничных операциях.

Импортный недобор

Импорт после введения санкций рухнул более чем на треть — как в натуральном, так и в денежном исчислении, говорится в материалах ТПП РФ. «Поскольку раньше практически все высокотехнологичное оборудование, комплектующие, химическое и фармацевтическое сырье поставлялось из недружественных стран», — поясняет Жанна Мартынова. Для технологичного оборудования, попавшего под санкции, предприятиям или компаниям, оказывающим услуги поставки, по ее словам, приходится серьезно продумывать многоходовые схемы и подбирать «профильных псевдопоставщиков», что является непростой задачей. «Из Китая в основном импортируется ширпотреб, поэтому даже июльский рост объемов поставок на 45% в натуральном исчислении и на 20% в денежном не смог компенсировать снижение европейского импорта», — добавляет эксперт.

По мнению Александра Данильцева, в части импорта серьезные проблемы связаны с ограничением по поставкам запчастей, комплектующих, а также семян для сельского хозяйства. Возникают вопросы и с обслуживанием импортного сложного оборудования. Сейчас очень активно идет поиск альтернативных поставщиков в странах ЕАЭС и СНГ — Узбекистане и Азербайджане в первую очередь, в странах Азии, а также внутри РФ, замечает эксперт.

Основная проблема импортеров — разрыв цепочек поставок и, соответственно, необходимость поиска новых партнеров и решений, соглашается Никита Гусаков. Весной РЭЦ получил полномочия по поддержке приоритетного импорта, новой задачей стало устранение этих разрывов и поддержка предприятий для сохранения производственных мощностей. В линейку группы были добавлены новые продукты: поиск альтернативного поставщика, кредитные и страховые продукты. Они помогают решить задачи на всей цепочке создания и продажи товаров, включая импорт оборудования, комплектующих и запчастей, которые сегодня недоступны на внутреннем рынке либо производятся в недостаточных объемах.

И законом, и советом

Российские власти понимают проблемы, возникшие у экспортеров и импортеров, и стараются оказывать им меры поддержки — как путем изменения правил игры (к таким мерам можно отнести легализацию параллельного импорта), так и через институты развития, говорят эксперты.

Одно из важнейших изменений — возможность так называемого ускоренного возмещения НДС любым экспортерам, кроме находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, считает Никита Гусаков. Это позволит быстрее вернуть в оборот деньги, подлежащие возмещению, — в течение восьми дней вместо трех месяцев, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки. Требования, которые были введены для ограничения по движению капитала в целях снизить риски финансовой стабильности в нынешних условиях, тоже постепенно смягчаются, говорит представитель РЭЦа.

На фоне всех существующих ограничений вырос спрос бизнеса на помощь и консультации банков по проведению международных расчетов, рассказывает Алексей Иевлев. Все участники рынка столкнулись со сложностями при осуществлении международных расчетов, задержками в обработке платежей иностранными банками. Бизнес нуждается в ответах на вопросы: проведет ли платеж конкретный зарубежный банк, есть ли ограничения в той или иной стране, почему получателю платежа так долго не зачисляются деньги. В ответ Росбанк, например, увеличил штат специалистов, которые представляют такой сервис клиентам, и дополнил цифровые сервисы автоматическими подсказками, чтобы облегчить прохождение международных платежей.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Экспорт – вид внешнеэкономической деятельности, заключающийся в продаже сырья, товаров и услуг иностранным партнерам с целью получения прибыли.

К экспорту также относятся операции с капиталом – инвестирование средств для организации производства на территории другого государства.

Экспортные операции контролируются государственными органами и осуществляются в соответствии с таможенным законодательством страны-экспортера. Совершение экспортной операции происходит в момент пересечения продукцией государственной границы, оказания услуг зарубежному партнеру, передачи прав на результаты интеллектуальной собственности.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОРТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Важность внешнеторговых отношений для экономики государства трудно переоценить. Являясь поставщиком товаров и услуг на международный рынок, страна демонстрирует всему миру свои возможности, показывает себя, как надежного партнера, с которым можно выстраивать долгосрочные доверительные отношения. Другими словами, экспорт:

- стимулирует производство товаров, работ и услуг;

- ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП;

- обеспечивает приток иностранного капитала в страну;

- является источником поступления средств в бюджет;

- укрепляет позиции национальной валюты.

Однако государствам стоит быть осторожными, принимать взвешенные решения и поддерживать торговый баланс. Значительное превышение экспорта над импортом приводит к завышенному курсу национальной валюты и росту цен, а соответственно, снижению конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке.

Сбалансированность экспортно-импортных операций – важное условие успешного развития экономики страны.

КАК ВЫЙТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК И СТАТЬ ЭКСПОРТЕРОМ?

Перед принятием решения о выходе на международный рынок предпринимателю необходимо провести анализ состояния бизнеса, оценить экспортный потенциал компании и ответить на несколько важных вопросов:

Только ответив на все выше поставленные вопросы и оценив риски, можно переходить к конкретным действиям.

Первое, что необходимо сделать – составить алгоритм четких последовательных действий. Проработанный план позволит избежать многих ошибок, свойственных компаниям-новичкам на международном рынке.

За основу вы можете взять следующий примерный перечень мероприятий:

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТА

Согласно законодательству, при прохождении товаров через границу экспортеру необходимо пройти процедуру таможенного оформления, оплатить государственную пошлину и таможенный сбор. Оформление экспортных операций регламентируется Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС).

Таможенное оформление товаров на экспорт включает в себя следующие мероприятия:

- Предоставление товара сотрудникам таможни. Суть процесса предоставления товара заключается в уведомлении контролирующих органов о прибытии товаров. Фактическое предъявление происходит по требованию представителей таможни.

- Декларирование. Перед тем, как груз покинет территорию страны, экспортер обязан заполнить таможенную декларацию, которая включает данные о товарах с присвоением кода ТН ВЭД, внешнеторговой операции, владельце груза и его покупателе. На каждую партию товара подается отдельная декларация. Законность вывоза груза из РФ подтверждается отметками таможни и органов пограничного контроля.

- Уплату обязательных платежей. Вместе с заполнением и подачей таможенной декларации закон требует уплаты обязательных платежей: таможенной пошлины и таможенных сборов. Для расчета сумм таможенных пошлин используются утвержденные законодательством ставки. Таможенные сборы рассчитываются индивидуально и включают в себя платежи за выпуск, хранение и сопровождение груза органами таможни.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

Российская Федерация является членом многих международных торговых организаций: ВТО, Евразийского экономического союза, Таможенного союза ЕАЭС и других. События 2014 года и последующие санкции негативно отразились на внешнеторговом обороте страны. Но несмотря на большое количество ограничительных мер, Россия по-прежнему остается активным участником международной торговли.

Основными направлениями российского экспорта являются продукция ТЭКа (преимущественно нефть и газ), вооружение, продовольственные и сельскохозяйственные товары, продукция металлургической, химической и машиностроительной промышленности, драгоценные металлы. Причем продажа нефти и газа занимает большую часть российского экспорта.

ЭКСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Экспорт товаров и услуг регулируется правительством посредством введения экспортных льгот и ограничений.

Причинами частичного или полного запрета на вывоз товаров могут быть: дефицит на внутреннем рынке, необходимость введения антидемпинговых мер, политические мотивы, защита военных и инновационных технологий. Реестр торговых ограничений постоянно изменяется: одни запреты снимаются, другие, наоборот, вводятся.

Экономическое стимулирование экспорта осуществляется с помощью введения экспортных льгот: субсидий, административных мер и других нефинансовых средств поддержки производителей.

Субсидии позволяют реализовывать товар иностранным покупателям по более выгодным ценам. Они могут быть прямыми (государственные пособия производителям) или косвенными (налогообложение, выдача кредитов и страхование на льготных условиях).

Меры поддержки экспорта на уровне государства позволяют отечественным производителям чувствовать себя увереннее на международном рынке, получить дополнительную выгоду за счет заключения контрактов с иностранными партнерами, что в конечном итоге положительно отражается на развитии экономики страны, способствует росту благосостояния граждан.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА

Государственное стимулирование российского экспорта базируется на мировом опыте, но учитывает современные реалии и особенности нашей страны. Над развитием экспорта в РФ работают различные государственные структуры (министерства, институты, общественные организации).

Ключевыми направлениями государственной поддержки экспорта в России являются:

- предоставление льготного кредитования;

- страхование рисков, инвестиций, кредитных обязательств, экспортного факторинга на льготных условиях;

- предоставление госгарантий;

- упрощение процесса оформления грузов на таможне;

- создание привлекательных условий по выводу товаров на мировой рынок;

- устранение административных препятствий;

- информационная поддержка и экспертные консультации.

Совокупность финансовых и нефинансовых мер стимулирования российского экспорта повышает конкурентоспособность отечественных товаров, увеличивает потенциал главных отраслей экономики России.

Исследования10 марта 2022 в 10:0025 197

Топливно-энергетические ресурсы составляют уже менее 55% российского экспорта: какие ещё виды товаров Россия поставляла в другие страны в прошлом году?

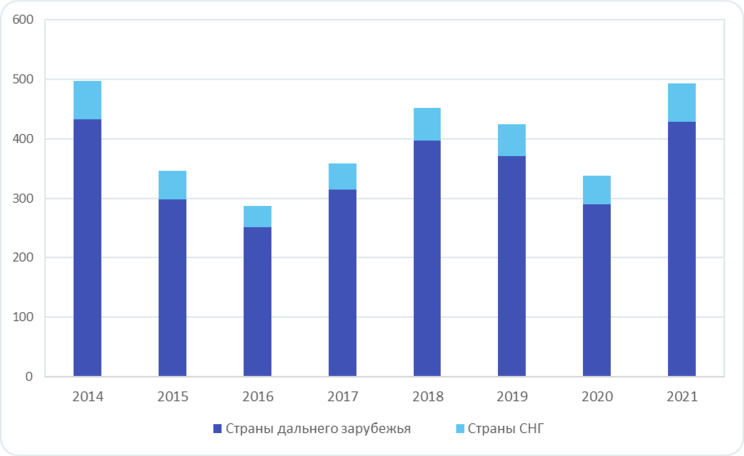

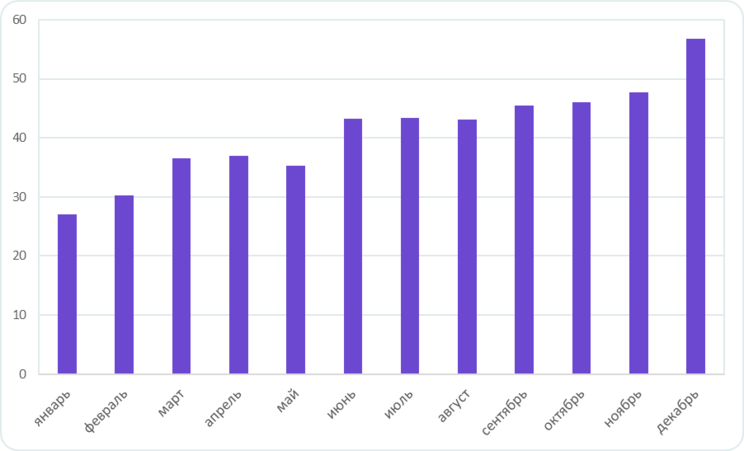

Динамика экспорта важнейших товаров России за 2021 год

Рис. 1. Источник: данные Федеральной таможенной службы

Рис. 2. Источник: данные Федеральной таможенной службы

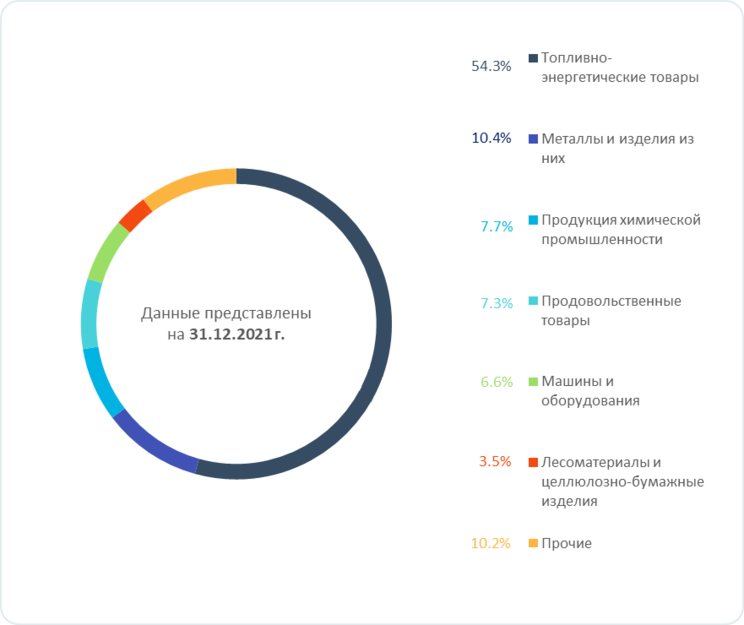

Отраслевая структура российского экспорта в 2021 году

Рис. 3. Источник: данные Федеральной таможенной службы

Топливно-энергетические товары

Металлы и изделия из них

Продукция химической промышленности

Продовольственные товары и сырьё для их производства

Машины и оборудование

Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия

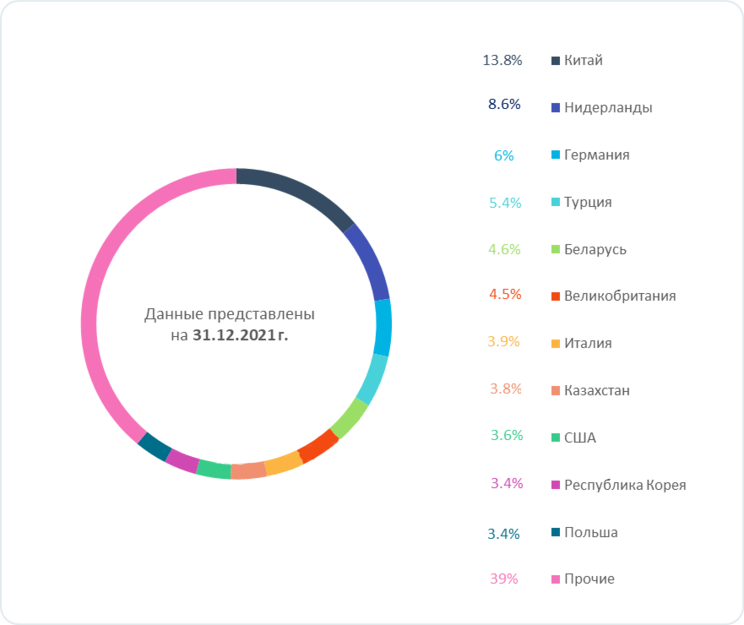

В какие страны Россия больше всего поставляла продукцию в 2021 году?

Рис. 4. Источник: данные Федеральной таможенной службы

В каких отраслях ждать высоких доходов в 2022 году?

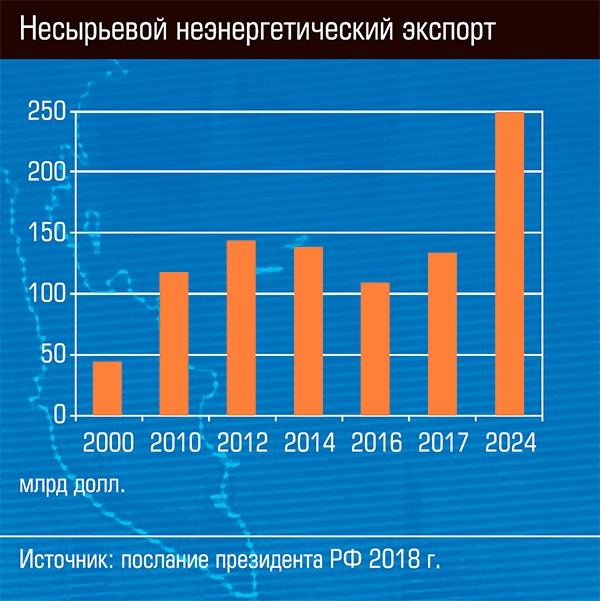

1 марта 2018 года в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что российский несырьевой экспорт в течение шести лет должен удвоиться и достичь 250 млрд долларов в год.

Еще один источник роста — это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают и выходят на внешние рынки. В течение шести лет мы должны практически удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов

Владимир Путин, президент Российской Федерации

Глава государства также отметил, что необходимо довести поставки продукции машиностроения до 50 млрд долларов, ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт необходимо увеличить до 100 млрд долларов.

Рис. 1. Динамика роста несырьевого неэнергетического рынка России

Несырьевой неэнергетический экспорт России сегодня

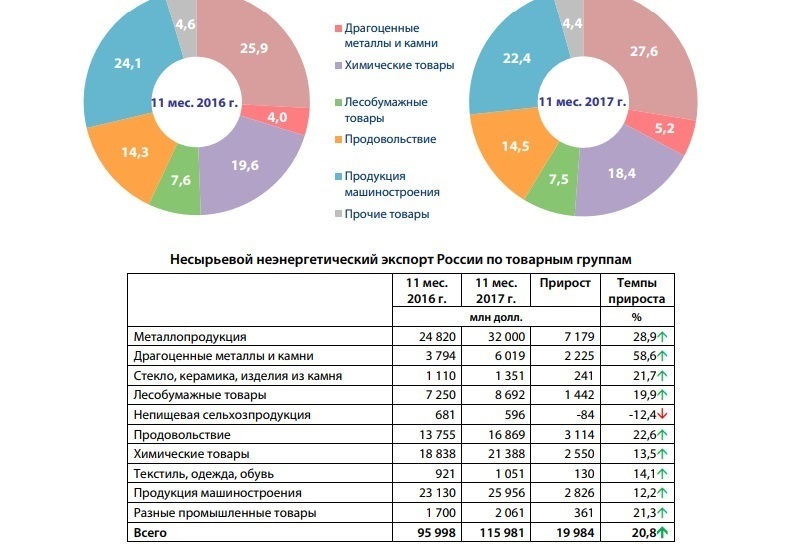

В январе-октябре 2017 года несырьевой неэнергетический экспорт, по расчетам Российского экспортного центра, составил 102,6 млрд долларов, или 36% общего объема.

Положительная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года фиксировалась 12 месяцев подряд. Рост обеспечен повышением мировых цен и расширением физических объемов поставок, а также укреплением рубля.

Табл.1. Несырьевой неэнергетический экспорт России по товарным группам

При общем увеличении несырьевого неэнергетического экспорта на 21% наибольшие темпы роста показали поставки в Юго-Восточную Азию (+44%), Северную Африку (+36%), Восточную Азию (+29%), Восточную Европу (+26%), СНГ (+25%) и Северную Америку (+21%).

Проблемы

Тем не менее некоторые представители делового сообщества выражают определенную обеспокоенность текущей ситуацией. Так, глава «Деловой России» Алексей Репик отмечает: «Российская экономическая политика последних лет была ориентирована в основном на создание условий для импортозамещения. Эти меры дали хороший результат в части наработки у нас определенных компетенций и номенклатуры производимой продукции, но привели к появлению большого количества компаний, работающих без оглядки на качество и глобальную конкурентоспособность своего продукта. Российские компании, производящие продукты и услуги, должны сразу целиться на планку, заданную ведущими мировыми рынками, в том числе формировать новые потребительские рынки и товарные ниши».

Старший научный сотрудник Центра публичной политики и государственного управления ИОН РАНХиГС Тимур Атнашев считает, что в России есть небольшая традиционная группа экспортеров (10 тыс. компаний), которая уже имеет опыт плодотворной работы на зарубежных рынках («Вертолеты России», «Калашников» и ряд других крупных предприятий Государственной корпорации «Ростех», концерн «Росатом», «Касперский»). По его мнению, успех небольшой группы экспортеров не распространяется на подавляющее большинство российских компаний, которые не экспортируют и про экспорт не думают.

Другой проблемой является признание за рубежом результатов деятельности российских аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий. В настоящее время данный вопрос активно решается на федеральном уровне. Так, одной из мер поддержки экспортеров становится субсидирование затрат экспортеров на сертификацию продукции. Согласно постановлению от 17 декабря 2016 г. № 1388, Российский экспортный центр наделен функциями агента правительства по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов.

Для формирования нового образа России, образа государства-производителя высокотехнологичной продукции, а не только поставщика сырьевых товаров, запущена программа Made in Russia. Она содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом, в том числе инструменты рекламно-информационного и маркетингового продвижения под единым зонтичным экспортным брендом Made in Russia/«Сделано в России». Сертификат программы уже получили КАМАЗ и производитель троллейбусов «Тролза».

Крупнейшие экспортеры. Роль корпораций

«Государственные корпорации работают на имидж государства, на его репутационный публичный капитал», — считает исполнительный директор BrandTeam Александр Ермилов.

Его мнение поддерживает президент Российской ассоциации общественных связей Виталий Расницын: «Госкомпании своей деятельностью призваны способствовать имиджу России именно как высокотехнологичной державы. С технологической и инновационной компанией ассоциируются Ростех, Роскосмос, Роснано, Росатом».

В 2016 году Ростех по линии «Рособоронэкспорта» экспортировал продукции военного назначения (ПВН) на 13,1 млрд долларов. Объем валютных средств, полученных в 2016 году «Рособоронэкспортом», составил 12,3 млрд долларов. Объем портфеля заказов — 42,7 млрд долларов. В целом объем поставок ПВН в страны СНГ составил 244,2 млн долларов, из которых около 7,45 млн долларов пришлось на продукцию, поставленную оборонным предприятиям стран СНГ в рамках производственной и научно-технической кооперации. Основная часть поставок Ростеха приходится на авиационную промышленность: например, в 2016 году был подписан твердый контракт по запуску совместного производства вертолетов Ка-226 в Индии. При этом объем производства гражданской продукции Госкорпорацией вырос на 11%, до 374 млрд рублей. Новые проекты, которые запускаются в Корпорации, создаются с перспективой экспорта.

За Росатомом первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом, первое по обогащению урана (36% мирового рынка) и 17% мирового рынка ядерного топлива. Компания нарастила десятилетний портфель экспортных заказов до 137 млрд долларов в 2016 году. В портфеле госкорпорации имеются проекты 36 энергоблоков в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года достиг 290,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель по итогам 2015 года на 95,5 млрд рублей (или +49%). Объем экспорта продукции портфельных компаний АО «Роснано» составил 53,7 млрд рублей, что больше объема экспорта в 2015 году на 14,6 млрд рублей (или +37%).

Вклад Ростеха

Основной задачей Стратегии развития до 2025 года, утвержденной Государственной корпорацией «Ростех» в 2015 году, является изменение российской экономической модели: диверсификация экономики, увеличение доли высокотехнологичной гражданской продукции и несырьевого экспорта.

Реализация Стратегии развития Ростеха будет способствовать изменению структуры российской экономики. В наших планах – к 2035 году выйти на уровень глобальных конкурентов, таких как GE и Samsung. Превращение в развитую индустриальную державу, промышленного лидера позволит нашей стране уйти от экономической модели, основанной на экспорте сырья

Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха

С целью реализации Стратегии и наращивания несырьевого экспорта высокотехнологичной продукции Ростеха и сторонних производителей в сфере ИТ в мае 2016 года в периметре инвестиционного холдинга ООО «РТ-Развитие бизнеса» была создана компания «Росинформэкспорт».

Портфель «Росинформэкспорта» включает в себя свыше 200 информационных систем для автоматизации государственного управления: «Электронное правительство», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, информационная система государственных и муниципальных платежей, телемедицина, электронное образование, информационно-аналитические системы, «Умный город».

В феврале 2017 года Ростех принял решение о передаче «Росинформэкспорта» в управление Национального центра информатизации (НЦИ). НЦИ, помимо компетенций по разработкам в контуре Ростеха, взял на себя функции маркетинга и продвижения российских ИТ-решений на мировые рынки.

Принятое решение соответствует планам Ростеха по выходу на рынок ИТ с комплексными продуктами и услугами. Для этого Ростех внес изменения в стратегию НЦИ, который, помимо центра компетенций по разработкам новейших софтверных решений для ключевых сфер деятельности государства и общества, станет экспортным хабом российских высокотехнологичных ИТ-решений на мировые рынки.

В структуре НЦИ команда «Росинформэкспорта» занимается поиском новых рынков для отечественных программных продуктов, продвижением передовых российских разработок на внешние рынки, распространением и внедрением российского ПО.

Решение оказалось правильным. По итогам 2017 года выручка НЦИ составила 3,2 млрд рублей, что в четыре раза больше аналогичного показателя за предыдущий год. По словам председателя совета директоров НЦИ, директора по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василия Бровко, в 2018 году ожидается рост выручки до 7,5 млрд рублей.

Одной из причин бурного роста в НЦИ считают именно состоявшееся в 2017 году изменение стратегии и бизнес-модели: был совершен переход от вендорской модели к модели интегратора. Это повлекло за собой расширение рыночных возможностей и партнерских связей, а также позволило распространять комплексные российские решения за рубежом.

Выводы и рекомендации

-

Россия наращивает несырьевой неэнергетический экспорт.

-

Несмотря на то что экспортная статистика сегодня показывает позитивную динамику, страна испытывает дефицит предприятий, способных заявить о себе на международных рынках, создающих первоклассные бренды, которые востребованы за счет своей уникальности.

-

Эксперты считают, что пока малому и среднему бизнесу не хватает опыта и формировать новый образ России будут госкорпорации.

-

Корпорация Ростех активно меняет российскую экономическую модель за счет диверсификации экономики, увеличения доли высокотехнологичной гражданской продукции и несырьевого экспорта.

-

В настоящее время важно представить миру новый имидж России как государства, производящего разнообразную высокотехнологичную продукцию.

-

На политическом уровне тема несырьевого экспорта уже стала центральной. Тем не менее еще необходимо применение широкого спектра инструментов, стимулирующих развитие экспорта, включающих как административно-регуляторную, так и финансовую помощь.

Войти

Экспортируй и меняйся: ключевые задачи быстрорастущих технологических компаний в России

https://doi.org/10.26794/2220-6469-2019-13-2-6-22

Полный текст:

- Аннотация

- Об авторах

- Список литературы

Аннотация

В статье приводятся результаты опроса российских быстрорастущих инновационных компаний — участников национального рейтинга «Техуспех». В рамках исследования было проведено анкетирование 81 компании и 10 интервью с руководителями компаний. Фокус исследователей был направлен на анализ развития компаниями экспорта и решения ими организационно-управленческих проблем. Более половины компаний считают для себя приоритетным внутренний рынок, но, несмотря на это, три четверти фирм работают на внешних рынках. Доля экспорта в выручке все еще невелика и составляет в среднем 10%, компании пока скорее тестируют внешние рынки. Слабой стороной компаний-экспортеров остаются финансовые условия поставок, организация послепродажного сервиса, реклама и работа с брендом. Основными направлениями организационно-управленческих изменений в компаниях за последние 3 года стали: масштабирование производственных мощностей, цифровизация бизнеса, развитие HR-системы и развитие работы с потребителями. В числе главных организационных проблем, которые должны быть решены в будущем, компании называли слабое развитие продаж на зарубежных рынках, проблемы стимулирования и мотивирования персонала, недостаточную эффективность действующих бизнес-процессов. Вместе с тем многие опрошенные руководители уделяют недостаточно внимания системной работе по анализу изменений в организационно-управленческой среде компании и планированию мероприятий по ее совершенствованию.

Ключевые слова

Об авторах

Д. С. Медовников

Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

Россия

Дан Станиславович Медовников — директор, Москва, Россия

С. Д. Розмирович

Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ

Россия

Станислав Дмитриевич Розмирович — заместитель директора, Москва, Россия

Список литературы

1. Медовников Д. С., Розмирович С. Д., Оганесян Т. К. Кандидаты в чемпионы: средние быстрорастущие компании и программы их поддержки. Вопросы экономики. 2016;(9):50–66.

2. Gereffi G., Humphrey J., Kaplinsky R. &Sturgeon T. Introduction: Globalisation, valuechains, anddeelopment. IDSBulletin. 2001;32(3):1–8.

3. Дрейпер П. Взгляд на мир через цепочки добавленной стоимости. URL: http://ecpol.ru/index.php/2012–04–05–13–42–46/2012–04–05–13–43–05/484-vzglyad-na-mir-cherez-tsepochki-dobavlennojstoimosti.

4. Симачев Ю. В., Акиндинова Н. В., Яковлев А. А., Миронов В. В., Данильцев А. В., Глазатова М. К., Бессонов В. А., Вишневский К. О., Кузык М. Г., Куценко Е. С., Медовников Д. С., Розмирович С. Д. Структурная политика в России: новые условия и возможная повестка (Доклад НИУ ВШЭ). Вопросы экономики. 2018;(6):5–28.

Рецензия

Просмотров: 524

Многолетние попытки диверсифицировать российскую экономику пока не увенчались успехом. Зависимость от экспорта сырья и импорта технологий остаются главными признаками нашей хозяйственной системы.

Слабая диверсификация нашей экономики — прямое следствие практически полного отсутствия крупных частных технологических компаний, конкурентоспособных на глобальных рынках.

Между тем крупные технологические компании появляются из средних, а средние, в свою очередь, из малых. Соответственно, нужного результата можно достичь с помощью быстрорастущих технологических компаний («техногазелей»), если дать им возможность достаточно долго не отклоняться от эффективной траектории роста. «Эксперт» постоянно уделяет внимание проблемам быстрорастущих компаний, регулярно проводит конгрессы и конкурсы динамично развивающихся компаний (Конгресс «газелей»).

Уже четыре года Российская венчурная компания в партнерстве с рядом других компаний и организаций проводит Рейтинг «Техуспех», отслеживая средний быстрорастущий технологический бизнес. За двадцать пять лет рыночной экономики в России родились и выросли сотни, если не тысячи средних (выручка от сотен миллионов до десятка миллиардов рублей) фирм, поддерживающих высокие темпы роста и являющихся технологическими лидерами пусть в узких, но достаточно наукоемких нишах российского и даже глобального рынка. Они образовались, как правило, в ранние девяностые, их отцы-основатели были выходцами из советской научно-технической среды. Их характерные черты — ставка на собственные инновационные продукты, развитие за счет собственной прибыли, длинный стратегический горизонт, характерный для семейных фирм (не годы, а поколения), недоверие к государству.

Портрет российской быстрорастущей технологической компании

В рамках работ по составлению рейтинга Институтом менеджмента инноваций ВШЭ было проведено исследование участвующих в нем компаний, которое было представлено общественности 16 декабря. Исследование показало, что среди факторов успеха на первое место с небольшим отрывом друг от друга вышла классическая триада из любого учебника по менеджменту инноваций: инновации—команда—рынок. Оригинальные научно-технические идеи стали фактором успеха для 59% компаний; на втором месте с одинаковым показателем — сильный коллектив разработчиков и конструкторов (57%) и высокое качество продукции (57%).

В ходе интервью представители компаний отмечали также важность фактора инновационной продукции, соответствующей запросам потребителей: «Все, что мы делаем, продается сразу. Это следствие качества продукции и соответствия ее мировому уровню. Наши аппараты сделаны с использованием самых современных технологий» (приборостроительная компания). А вот что компании говорят о своих коллективах, отмечая их стабильность и командный дух: «У нас команда совсем не меняется. Конечно, она у нас дополняется, прирастает. Но практически все ключевые руководители, которые с самого начала работали, так и остались у нас. В принципе, можно сказать, что на 80 процентов мы команду сохранили» (компания из сферы новых материалов).

Несмотря на то что это были непростые для российской экономики годы, компании не теряли оптимизма и даже в эти сложные времена продолжали расти высокими темпами: «В этом году, несмотря на то что весь рынок падает, у нас 40 процентов роста. Я бы не сказал, что у нас какие-то проблемы есть. То есть мы концентрировались не столько на проблемах, сколько на том, как можем реализовать появляющиеся возможности. Мы стараемся использовать все возможности, которые есть на рынке. Мы стараемся за них ухватиться, реализовать их в первую очередь» (компания в сфере новых материалов).

Из ответов респондентов видно, что они считают успешный рост компании в последние три года следствием, прежде всего, собственных усилий. В первую очередь они связывают свой рост с выводом на рынок новых продуктов (76%), получением заказов от крупных потребителей (43%) и вводом новых производственных мощностей (38%).

«Главное в нашем успехе — инновации, инновационная продукция. Я считаю, что мы стали лидерами в России за счет своевременного выведения новых продуктов на рынок в нашей области. И второй очень важный фактор наряду с инновациями: важно быть надежным поставщиком: в срок, и с высоким качеством поставлять продукцию. Это не менее важно, чем своевременно предлагать новые продукты».

Компании весьма оптимистично оценивают свое положение: подавляющее большинство (84%) считает, что они находятся в группе лидеров. Из них 15% уверены, что уже являются лидерами, а 69% — что делят лидерскую позицию еще с одной-двумя компаниями. В целом доля тех, кто относит себя к лидерам, не сильно изменилась в сравнении с 2014 годом — тогда к этой группе себя отнесли 87% респондентов. Правда, несколько уменьшилась доля оптимистов, считающих свою компанию бесспорным лидером, — в 2014 году таких было 20%.

Главное препятствие развитию

Зато главным препятствием для роста стала, по мнению руководителей компаний (45%), невозможность привлечь финансовые ресурсы из внешних источников на приемлемых условиях.

Руководители многих компаний прямо заявляют, что кредитоваться в банках на предлагаемых условиях они себе позволить не могут: «Я считаю, что пользоваться банковским кредитом в России для развития такого вида деятельности, которым мы занимаемся, бессмысленно. Кредиты грабительские. Это себя угробить» (приборостроительная компания).

Вторым блокиратором роста стали рыночные ограничители: трудности с выводом новых продуктов на рынок (35%), высокая конкуренция (34%) и снижение покупательского спроса на российском рынке (30%).

Пятая часть компаний (22%) сталкивается с нехваткой производственных мощностей, что свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса на их продукцию. На сложности в выходе на мировой рынок как на ограничитель роста указали 18% респондентов. Причем трудности в этом вопросе продолжают испытывать даже относительно опытные во внешнеторговой деятельности компании.

Чаще всего в качестве источника финансирования упоминались собственные средства компании: их уже использовали 96% компаний. В условиях ограниченности в России доступа к внешним финансовым ресурсам собственные средства были и остаются главным, а для многих компаний и единственным источником финансирования своего развития.

Но многие компании уже имеют опыт работы с банками, и это позволяет надеяться, что в случае появления кредитных продуктов с приемлемыми условиями они готовы будут воспользоваться этим источником для финансирования своего роста.

Многие опрошенные компании, как оказалось, прибегали к государственным займам и грантам как источнику финансирования своей деятельности — таких набралось 33%.

Результаты исследования показывают также, что важнейшим барьером для быстрого роста (после недостатка финансирования и узости рынка) становятся внутренние организационные ограничители. Корпоративное строительство часто отстает от процессов быстрого развития компаний. Многие компании формируют «группы компаний» в виде конгломерата фактически самостоятельных юридических лиц. Это обеспечивает гибкость и быстроту реакции на изменения, но не позволяет концентрировать ресурсы и претендовать на конкуренцию с мировыми лидерами. Лидеры компаний продолжают замыкать на себе слишком много функций. При этом возраст двух третей из них уже перевалил за пятьдесят лет — это значит, что возможность выйти на новые рубежи без существенных внутренних катаклизмов для этих компаний, где слишком многое зависит от лидера, будет сохраняться еще примерно в течение десяти-пятнадцати лет.

Экспорт как возможность для роста

Одно из наиболее ярких свидетельств успеха средних российских технологических компаний — работа на внешних рынках. Выход на экспорт позволяет им раздвинуть рамки своего рынка, увеличить объемы продаж, продолжая работать в относительно узкой продуктовой нише. Абсолютное большинство (78%) опрошенных компаний осуществляют поставки на экспорт. Основные рынки — страны СНГ: там работает 89% экспортеров. В развитых странах ведут продажи 48%, в развивающихся — 39% экспортеров.

Из интервью видно, что большинство руководителей компаний уделяют вопросам выхода на экспорт серьезное внимание. С одной стороны, это связано со стагнацией в российской экономике, а с другой — с девальвацией рубля, которая неожиданно резко сделала российские товары весьма конкурентоспособными на мировом рынке: «Мы увидели новое окно возможностей в связи с тем, что рубль девальвировался. Мы увидели, что стали одними из самых дешевых в мире переработчиков. Мы стали даже дешевле, чем китайцы. При этом у нас качество на самом высоком европейском уровне» (компания в сфере новых материалов).

45% компаний собираются добиться расширения своего присутствия на мировых рынках в ближайшие пять лет: компании, еще не имеющие большой практики работы на экспорт, собираются выйти на мировой рынок (25%); компании, уже присутствующие на нем, рассчитывают войти в группу лидеров в своем сегменте рынка (18%). Стать бесспорным лидером в своем сегменте рынка в России собираются 42%.

В ходе интервью представители ряда компаний также утверждали, что их планы на ближайшие годы связаны с экспортом: «В этом и в следующем годах мощное развитие получит именно экспортное направление. Мы уже начинаем развивать его буквально сейчас. Потому что открылось новое окно возможностей в связи с с девальвацией рубля» (компания в сфере новых материалов); «У нас достаточно амбициозные планы. Мы собираемся увеличивать свое присутствие как внутри страны, так и снаружи. Потому что внутри страны мы уже есть, нам нужно просто наращивать объемы и темпы. А за рубежом нужно находить свою нишу и там кратно увеличивать свое присутствие» (приборостроительная компания). 42% компаний считают, что получение дополнительных возможностей выхода на зарубежные рынки серьезно помогло бы им в реализации намеченных планов.

Чего можно достигнуть

Абсолютное большинство опрошенных компаний (89%) считают возможным и стремятся уже в течение ближайших пяти лет перейти на качественно новый уровень своего развития. 52% видят такие возможности, но ограничены в ресурсах, а 37% не только видят возможности, но и уверены, что у них есть для этого все необходимые ресурсы. Показательно, что ни один респондент не выбрал вариант ответа «Важнее не потерять достигнутый уровень, о росте сейчас речи не идет».

Тем компаниям, которые заявили, что видят возможности выхода на качественно более высокий уровень развития, было предложено конкретизировать свое видение результатов, которых они надеются достигнуть. Чаще всего компании в перечне своих предполагаемых достижений видят создание принципиально новых, технически сложных продуктов (60%). Добиться существенного улучшения одного или нескольких экономических показателей: кратно увеличить выручку, повысить рентабельность, кратно повысить капитализацию намерено 69% компаний.

Большая часть (82%) компаний, предполагающих добиться выхода на новый качественный уровень, уже составила проработанный бизнес-план достижения этой цели. Средний размер расходов на реализацию одного такого бизнес-плана составляет 3,1 млн долларов, или около 200 млн рублей по текущему курсу. С учетом того, что в последних двух рейтингах средняя выручка компаний «Техуспеха» находится на уровне 1 млрд рублей, получаются более чем скромные запросы, вполне покрываемые собственной прибылью компаний. Очень четко сформулировал основания для такого сверхосторожного подхода один из руководителей в ходе интервью: «Мы пишем наши планы так, чтобы можно было выполнять их только за счет финансов, которые мы зарабатываем» (приборостроительная компания). То есть при возможности доступа к внешнему финансированию на приемлемых условиях масштабы бизнес-планов могут вырасти в разы.

Перспективные формы господдержки

Чаще всего, говоря о перспективных формах господдержки, упоминалась возможность получения льготных кредитов (38%), что вполне естественно для крепко стоящих на ногах средних компаний, которые вполне в состоянии расти не на основе безвозвратного финансирования от государства, а за счет использования кредитов и займов. Вместе с тем в условиях ужесточения кредитной политики и высоких процентных ставок компании рассчитывают на государственную помощь в получении длинных (на несколько лет), проектных (не под залог, а под проект), дешевых (на уровне кредитов, получаемых их конкурентами за рубежом) кредитов.

На втором месте идут гранты на НИОКР (32%). Если для реализации своих производственных проектов компании еще могут рассчитывать на кредитные деньги, то для разработки принципиально новой продукции и технологий они могут полагаться только на собственную прибыль. Поэтому получение от государства грантов на НИОКР (пусть даже на условиях софинансирования со стороны самих компаний) могло бы серьезно ускорить их рост и вывести его новый уровень. К сожалению, сегодня средним технологическим компаниям крайне сложно получить такое финансирование. Сразу несколько компаний в ходе интервью посетовали, что им никак не удается получить финансирование своих инновационных проектов из бюджета: «Мы подавали свои работы в рамках этих конкурсов. Пока отклика не нашли, но продолжаем надеяться» (приборостроительная компания); «Мы еще только изучаем эти возможности. Но пока нам ничем не помогают» (компания в сфере новых материалов).

На третье место вышли запросы, связанные с возможностью участия в государственных программах и закупках, в том числе в закупках компаний с государственным участием (25%).

Административные барьеры

В ходе своей работы компаниям «Техуспеха», как всякому другому бизнесу, приходится встречаться с различными административными ограничениями. Считают ли сами компании такие барьеры существенными? На этот вопрос 36% компаний ответили, что они вообще не сталкиваются с серьезными административными барьерами. Сравнивая полученные результаты с данными опроса 2014 года, надо сказать, что число таких компаний существенно сократилось: тогда их было 48%.

Оценки компаний, которые с барьерами все-таки сталкиваются, распределились ровно пополам: 50% барьеров компании умеют преодолевать, а 50% — не нашли способ преодолеть.

Самые большие проблемы возникают у компаний в связи с отсутствием или недостатками нормативной базы для применения новых технологий. На втором месте сложные и избыточные процедуры госконтроля за деятельностью производств.

Довольно много негативных оценок получили таможенные барьеры. Причем с ними компании сталкиваются как при экспорте, так и в работе на российском рынке. Многие компании сталкиваются с недобросовестной конкуренцией на внутреннем российском рынке, с «серой» продукцией никому не известных производителей из развивающихся стран, ввезенной в Россию в обход таможенных правил и пошлин и продающейся по демпинговым ценам. Цитата из интервью: «Больше всего нам мешает массовое использование конкурентами “серых” таможенных схем с занижением декларируемой таможенной стоимости товара в несколько раз. Помимо миллиардных потерь бюджета это дает необоснованные конкурентные преимущества импортному товару (в размере 15–20 процентов от цены товара, эквивалентно сумме украденных у государства НДС и таможенной пошлины). Занижение стоимости импорта бьет по добросовестным российским производителям намного сильнее, чем вступление в ВТО, санкции и тому подобное» (машиностроительная компания).

Из остальных барьеров стоит отметить достаточно редко упоминаемые проблемы с коррупцией, вокруг борьбы с которой сломано столько копий.

Нужен центр поддержки

Наряду с анкетным опросом руководителей компаний с частью из них были проведены углубленные интервью, в ходе которых наряду с уже отмеченными проблемами было высказано мнение, поддержанное большинством респондентов: федеральная власть в целом слабо различает специфические проблемы среднего быстрорастущего технологического бизнеса, а инструментарий поддержки разрознен. В сложившейся системе госуправления вероятность создания системы селективной поддержки этих компаний сейчас невысока. Однако отдельные российские чиновники, ответственные за экономическое и технологическое развитие, уже приходят к пониманию, что именно эти компании могут стать драйвером нового витка экономического роста. Они согласны с тем, что на первом этапе необходимо создать специальный центр по изучению и выстраиванию коммуникаций отечественных «техногазелей» с государственными структурами. Следующим шагом должен стать проект ускоренного выращивания на базе таких компаний национальных технологических чемпионов.

«Центр должен снимать внутренние барьеры для развития компаний, помогать им менять систему управления, выходить на новые рынки, не бояться государства и, что не менее важно, помогать их руководителям становиться более амбициозными». При этом все респонденты сошлись в том, что инициатива создания такого центра должна исходить от самих компаний: если они действительно в нем нуждаются, то дело пойдет. Тогда на следующем этапе его сможет поддержать государство и предложить адекватных представителей для совместной работы со средним быстрорастущим технологическим бизнесом, стремящимся стать глобальным чемпионом. А пока наши респонденты рассчитывают на себя и считают успешный рост компании результатом главным образом собственных усилий.

Статья и графики подготовлены на основе материалов отчета об исследовании компаний-участников рейтинга «Техуспех» — «Кандидаты в чемпионы: Особенности российских быстрорастущих технологических компаний, их стратегии развития и возможности государства по поддержке реализации этих стратегий»