Флаг РОПиТ

Рисунок утвержден в 1898 году

3 (15) августа 1856 года было создано Русское Общество Пароходства и Торговли (РОПиТ).

Оно ставило своей целью возобновление пароходных линий между портами Черного, Азовского и Средиземного морей, расширение внешней торговли, содействие развитию отечественного мореходства, промышленности и сельского хозяйства. Обеспечение военных интересов страны тоже предусматривалось, но не афишировалось.

Поразительно, но инициатива создания РОПиТ была встречена в деловых кругах с пониманием, сочувствием и поддержкой, несмотря на то, что Причерноморье после Крымской войны находилось в крайне тяжелом положении. Торговый флот был почти полностью уничтожен, портовые сооружения находились в полном запустении, пароходные компании пребывали на грани разорения.

Создание РОПиТ стало своевременной и удачной инициативой

Н.А. Аркас

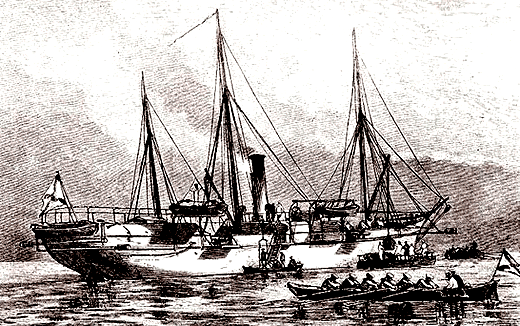

Рисунок 1860 годов.

Предложение о создании на Черном море Русского Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ) было исключительно своевременной и во всех отношениях удачной идеей. После войны экономика когда-то богатого края начала быстро развиваться. Обширные плодородные земли заселялись и осваивались. Производимая здесь продукция нуждалась в сбыте, а население в регулярных пассажирских перевозках, при этом в крае не было ни одной железной дороги. Поэтому создание пароходства на Черном море стало самым актуальным делом.

С инициативой создания частной пароходной компании на Черном море выступил тогда еще капитан 1 ранга, а в будущем знаменитый адмирал Николай Андреевич Аркас. Это был очень опытный моряк, который участвовал во многих боевых операциях. В 1844 году он открыл пароходство на Каспийском море. Его соавтором был Николай Александрович Новосельский, ставший позднее городским головой Одессы и много сделавший для развития этого прекрасного города.

Правительство России предоставило РОПиТ долгосрочный заем и ежегодный кредит на ремонт пароходов, а также установило ежегодную дотацию, учитывающую количество пройденных пароходами миль. В решении правительства по этому вопросу указывалось на «очевидную пользу и особую важность столь обширного предприятия, еще небывалого в нашем отечестве». Император Александр II 3 августа 1856 года утвердил устав общества. Этот день и стал днем создания Российского Общества Пароходства и Торговли

РОПиТ

.

Большое значение создание крупного пароходства на Черном море имело и для обороны страны. Подписанный после Крымской войны Парижский мирный договор запрещал всем странам, включая и Россию, иметь здесь сильный военный флот. Одновременно запрещался проход военных судов через Черноморские проливы. Это означало, что Россия лишалась возможности иметь на Черном море военные корабли и даже вводить их сюда на какой-то период. При создании РОПиТ предусматривалась возможность использования его судов в военное время в качестве вспомогательных крейсеров и военных транспортов.

Удачный старт и большие проблемы

Деловые круги страны отнеслись к созданию РОПиТ с пониманием, сочувствием и поддержкой. Благодаря этому акции компании раскупались очень быстро, и уже к концу 1856 года был собран капитал, достаточный для покупки пароходов на первые 8 линий. Грузовое и пассажирское пароходное сообщение РОПиТ открыло 21 мая 1857 года пятью пароходами, а к концу года три первые пароходные линии из Одессы в Николаев, Херсон и на Кавказ содержались в полном размере, еще несколько линий были открыты в пробном режиме.

С первых же дней своей работы общество встретилось с большими трудностями, связанными с недостатком специалистов, заводских и ремонтных мощностей, а также огромным количеством бюрократических формальностей, которые очень затрудняли следование судов по расписанию. Однако больше всего затрудняло работу РОПиТ общее неустройство портов, отсутствие складов, погрузочных средства, обустроенных пристаней и причалов.

Были случаи гибели судов, однако, как правило, больших людских потерь удавалось избежать. Несмотря на эти трудности, общество успешно развивалось, приобретало новые пароходы, осваивало новые линии. Очень успешным оказалось, например, пароходное сообщение с Великобританией. Пароходы вывозили зерно и другую продукцию Юга России, а доставляли сюда рельсы для строительства железных дорог. В 1871 году РОПиТ открыло пароходное сообщение с Индией и Китаем, откуда шли большие поставки чая и хлопка.

Военная страда

Фотография парохода «Великий князь Константин»

Начавшиеся в 1876 году политические осложнения, а затем и война с Турцией означали завершение первого чрезвычайно успешного этапа в деятельности общества. С началом войны оно предоставило в распоряжение правительства все свое имущество, пароходы, склады и мастерские. Четыре парохода были срочно переоборудованы во вспомогательные крейсера и приступили к боевым действиям. Наиболее успешно действовал пароход «Великий князь Константин» под командованием лейтенанта С.О. Макарова. Атаки его минных катеров лишили турок господства на море и заставили турецкий флот отказаться от активных действий.

Пароход «Веста» вступил в неравный бой с турецким броненосцем. Умело маневрируя и эффективно используя свою артиллерию, русский пароход нанес броненосцу тяжелые повреждения и заставил его отказаться от погони. Полученный от РОПиТ пароход «Россия» захватил и привел в Севастополь турецкий пароход «Мерсина», на котором было более 700 человек турецкой пехоты. Подробнее о действиях наших моряков в ходе этой войны читайте

здесь

.

Война закончилась в 1878 году, но для Общества военная страда продолжалась еще несколько лет. Его пароходы работали с полной нагрузкой, обеспечивая снабжение русских армий на Балканах и на Кавказе, а также перевозку возвращавшихся на родину полков. К этому времени флот РОПиТ в значительной мере устарел и не соответствовал новым требованиям. В то же время, быстрое экономическое развитие страны требовало значительного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, открытия новых линий и увеличения количества судов. Отвечая на эти потребности, было создано Общество Добровольного флота, подробности смотрите в статье

«Добровольный флот — воплощение патриотизма россиян»

, но оно могло только дополнить, а не заменить РОПиТ, который нуждался в серьезной реорганизации.

Для привлечения финансовых средств на модернизацию пароходного парка общество взялось за постройку кораблей. Сначала был подписан контракт на строительство в Севастополе двух броненосцев «Чесма» и «Синоп», затем трех канонерских лодок и, наконец, на строительство новейшего броненосца «Георгий Победоносец». Этот броненосец был сдан флоту в 1892 году, на этом был завершен военный этап в деятельности РОПиТ.

Короткая передышка и снова война

Третий этап начался весьма успешно. В Одессе общество построило новый завод и эллинг. Благодаря модернизации старых и закупке новых судов удалось значительно увеличить объем грузовых и пассажирских перевозок, а также открыть несколько дальних и очень выгодных линий. С 1893 года начались рейсы из Черного моря в Балтийское, а с 1901 года — рейсы из Одессы во Владивосток. В 1906 году РОПиТ открыло регулярные рейсы в США, дружественные отношения с которыми были установлены в 1863 году. Смотрите статью о

визите наших кораблей в США

. Однако этот период успешной коммерческой деятельности оказался весьма коротким.

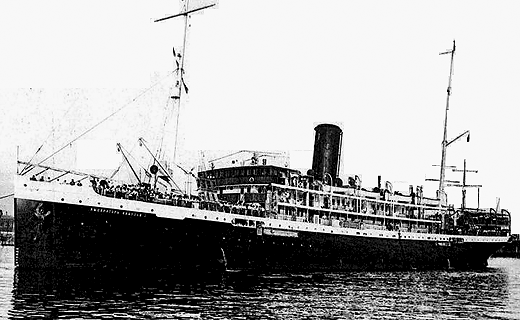

Фотография парохода «Император Николай I»

В 1915 году переоборудован в гидроавиатранспорт — прообраз современных авианосцев.

Обострение обстановки на Дальнем Востоке потребовало переброски туда большого количества войск. Затем суда РОПиТ привлекались к обеспечению перехода 2-й Тихоокеанской эскадры З.П. Рожественского. После русско-японской войны начался период революционных выступлений, а за ним и Первая мировая война. Несмотря на возникшие трудности, общество оставалось крупнейшей в России пароходной компанией, флот которой в 1913 году насчитывал 80 пароходов океанского плавания. Флаг РОПиТ был хорошо известен во многих крупных портах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Наконец, в 1918 году все имущество общества было национализировано Советской властью. На этом закончилась деятельность РОПиТ — одной из самых крупных и очень успешных пароходных компаний России. Она в значительной мере способствовала развитию мореходства, промышленности, сельского хозяйства и внешней торговли страны. Деятельность РОПиТ заложила основы для создания морского флота Советского Союза и современного морского флота России.

При написании статьи были использованы следующие материалы:

- Иловайский С.И. Исторический очерк 50-летия Русского Общества Пароходства и Торговли. Одесса. 1907 год.

- Аркас Н.А. Об учреждении Русского общества Пароходства и Торговли. Санкт-Петербург. 1856 год.

- Энциклопедия военных и морских наук. Под редакцией генерал-лейтенанта Леера. СПб. 1888 г.

- Большая советская энциклопедия. Том 37. Москва. 1955 год.

В деятельности РОПиТ было много интересных фактов, случаев и происшествий. К сожалению, в такой короткой статье невозможно рассказать об этом. Возможно, у Вас, уважаемый читатель, есть какие-то сведения об этой пароходной компании.

Поделитесь ими в комментариях к этой статье. Это будет интересно всем!

В январе 1851 года отставной капитан российского флота Владимир Александрович фон Глазенап и титулярный советник Максимилиан Густавович Бехагаль фон Адлерскрон организовали в Твери новое акционерное общество с несколько необычным для того времени называнием «Самолёт». Однако занималась компания вовсе не воздушными перевозками, о которых в то время не могли и мечтать. Акционерное общество «Самолёт» занялось… организацией пароходного сообщения между Тверью, Рыбинском и Ярославлем. Кроме пассажиров и различных грузов, пароходы общества должны были перевозить ещё и почту, доставляя её не только в города, но и в крупные населенные пункты.

Первые «самолётские» пароходы носили характерные названия «Быстрый», «Легкий», «Проворный», «Курьер», «Поспешный» и подобные им. К началу XX века общество насчитывало уже около 40 современных комфортабельных пароходов и множество собственных причалов, пристаней и речных портовых складов. Тверское акционерное общество «Самолёт» просуществовало до 1906 года, после чего вошло в Волжский пароходный синдикат.

Ещё по этой теме:

Подборка по базе: 1 г.вкр формирование профессиональных компетенций у студентов к, 1-2-60 Источники и факторы формирования содержания образования.d, аннонатации к дисциплинам.pdf, Средства и источники Задача 1 (4) (3) (2).docx, ПМ02 учебная готовый.docx, Э-119 11.09.2021 Учебная практика 03.docx, ОТЧЕТ-1 учебная практика.docx, ПМ 01 учебная практика.docx, Рабочая учебная программа по второй младшей группе (от 3 до 4 ле, БЛАНКИ для диагностического обследования Учебная (псих-пед) прак

1. История транспорта России:

а) реальная

б) научная отрасль

в) учебная дисциплина

2. Источники и историография истории транспорта России.

3. Основные элементы понятия «транспорт»

Транспорт (от лат. transporto — перемещаю) представляет собой отрасль производства, обеспечивающую жизненно необходимую потребность общества в перевозке грузов и пассажиров.

Транспорт входит в состав инфраструктуры производства, обслуживающей основные отрасли экономики: добывающую, перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Инфраструктура включает в себя также связь, энергетику, систему материально-технического снабжения.

Транспорт как отрасль производства представляет собой совокупность средств и путей сообщения, нормальную деятельность которых обеспечивают различные технические устройства и сооружения.

Средства сообщения — это подвижной состав (автомобили, прицепы, полуприцепы на автомобильном транспорте; локомотивы, вагоны на железнодорожном транспорте; суда, баржи на водных видах транспорта и т.п.).

Пути сообщения — это пути, специально предназначенные и оборудованные для движения подвижного состава данного вида транспорта (автомобильные дороги, железнодорожный, речной пути и т.п.).

Технические устройства и сооружения — это комплекс грузовых и пассажирских станций, терминалов, погрузочно-разгрузочных пунктов, ремонтных мастерских, заправочных станций, средств связи и сигнализации, систем управления и т.д.

4. Что такое единая транспортная система?

Единая транспортная система (ЕТС) — совокупность всех видов транспорта, связанных экономическими, технологическими, техническими и нормативно-правовыми взаимоотношениями.

5. Из какой страны в какую проходил торговый путь «Из варяг в греки»?

Торговый путь проходил из Скандинавии до Византийской империи.

6. Какая система стала первым искусственным водным путём в России?

Вышневолоцкая система.

7. Беляны – это суда для перевозки грузов или пассажиров?

Для перевозки лесных грузов.

8. Основная характеристика мокшан и их назначение.

Мокшана) — тип сплавного грузового судна, применявшийся до начала 20 в. на реках Мокше, Суре, Оке, Волге и др. Имело плоское, постепенно суживаюшееся к корме и носу дно, вертикальные борта высотой от 1,0 до 2,0 м в середине судна, увеличивающиеся несколько к корме и носу, длину 30–60, ширину 10–15, осадку до 1,5 м. Строилось из соснового и елового леса, без применения металлических креплений, вместо которых использовались деревянные гвозди. Имело крышу для защиты груза от осадков. На этих судах перевозили до 30–45 тыс. пудов клади, главным образом хлеба.

9. Кто был изобретателем конно – водного и водоходного судна?

Иван Петрович Кулибин.

10. Что такое суда-однодеревки?

Это гребные, реже со съёмной мачтой, плоскодонные лодки, выдолбленные из единого ствола дерева. Обычно не имеют киля. Долблёные лодки выделывают из кряжей стволов толстых деревьев.

11. В чём заключается движущая сила кабестанов?

Кабестан представляет собой вертикальный ворот, и является разновидностью лебёдки с барабаном, насаженным на вертикальный вал. «Работает» он по правилу рычага. Плечо силы, прикладываемой к кабестану тем, кто его крутит, много меньше, чем плечо силы, с которой на него действует груз.

12. Суть доставки грузов «подачами»?

При движении вверх по течению реки (при затоплении берегов рек весенним паводком). Весной, когда берега рек затоплялись весенним паводком или по другим причинам невозможно было тянуть судно бечевой, движение производилось “подачами” — при помощи завозных якорей.

13. Полосу какой ширины по берегам судоходных рек, предназначенной для бечевника, определяла Межевая инструкция 1766 г.?

В 1766 г. Межевой инструкцией было определено, чтобы по берегам судоходных рек отвести полосу шириной 10 саженей (21,3 м), предназначенную для бечевника, на который разрешался свободный причал и выгрузка судов.

14. В каком году было учреждено Управление водяными и сухопутными сообщениями?

1809 год.

15. Устав какого пароходного общества был первым утверждён в Департаменте путей и сообщения и Госсовете 1843г.?

Пароходное общество ‘По Волге’.

16. Кем был изобретён наливной способ транспортировки нефтепродуктов?

Братьями Николаем и Дмитрием Артемьевыми.

17. Как назывался первый речной сухогрузный теплоход?

Теплоход «Данилиха».

18. Кто был конструктором судов на воздушной подушке?

Владимир Израилевич Левков

19. Когда совершён первый известный по русским летописям морской поход руссов на Константинополь?

907 год

20. Первый морской порт русского государства на Балтийском море?

В июле 1557 года по указу Ивана Грозного в Лужской губе началось строительство первого русского порта на Балтике — Ивангород напротив шведской тогда Нарвы.

21. Под управлением каких ведомств находился морской торговый флот России с начала 18 до конца 20 века?

Под управленем Адмиралтейской коллегии, существовавшей в 1717-1802 г.г.

22. Первый пароход в России: изготовитель, мощность двигателя, корпус судна, первый рейс (Откуда? Куда? Дата).

Первый пароход в России был построен на заводе Чарльза Берда в 1815 г.

Пароход имел длину 18,3 м, ширину 4,57 м и осадку 0,61 м. В трюме судна была установлена балансирная паровая машина Джеймса Уатта мощностью в 4 л. с. и частотой вращения вала 40 об./мин. Машина приводила в действие бортовые колёса диаметром 2,4 м и шириной 1,2 м, имевшие по шесть лопастей. Однотопочный паровой котёл отапливался дровами.

Первый регулярный рейс «Елизаветы» состоялся 3 ноября 1815 г. по маршруту Санкт-Петербург – Кронштадт.

23. Какая судоходная компания была самой крупной в Дореволюционной России?

Русское Общество Пароходства и Торговли (РОПиТ).

24. Когда было принято положение о подготовке кадров для торгового флота в мореходных классах?

1890 год.

25. Кто впервые использовал слово «ледокол» для определения типа судна?

Начальник Морской строительной части Кронштадтского порта Николай Леонтьевич Эйлер.

26. Как называлось первое в мире дизельное судно (танкер)?

«Вандал»

27. В каком году было совершено первое сквозное плавание по всей трассе Северного Морского Пути?

В 1932 году.

28. В каком веке появляются первые рельсовые пути на шахтах Германии?

В XVI веке.

29. Кто, когда и где впервые построил рельсовые пути на одном из добывающих предприятий России?

Первая рельсовая чугунная дорога была построена на Алтае в 1808-10 годах горным мастером П.К.Фроловым.

30. Кто построил в России промышленную рельсовую дорогу на паровой тяге?

Мирон Ефимович Черепанов (1803-1849) и его отец Ефим Алексеевич Черепанов (1774-1842).

31. Кто был инициатором строительства железной дороги Петербург – Царское село – Павловск?

Строительством дороги руководил чешский инженер, профессор Венского политехнического института Франц фон Герстнер.

32. Сколько времени строилась железная дорога Санкт-Петербург – Москва. Её протяжённость? Технические руководители.

Железная дорога строилась в течение 8,5 лет. Протяжённость дороги составила 645 км. технические руководители и создатели проекта строительства (П.П. Мельников, Н.О. Крафт, К.В. Чевкин).

33. Что является важной особенностью первого этапа создания железнодорожной сети России.

Государственный характер строительства.

34. Кто был первым министром путей сообщения? Его краткие биографические данные.

Первый в истории России министр путей сообщения Павел Петрович Мельников. Родился 3 августа 1804 года. В 1825 году Мельников окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения. Разработал проект железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы. С 1862 года он занимал должность главноуправляющего, а с 1866-го по 1869 год — министра путей сообщения. На свои деньги он построил у станции Любань школу и интернат для детей железнодорожников, а также дом престарелых и все свои сбережения завещал на содержание этих учреждений. Умер Павел Петрович в 1880 году.

35. От какого пункта и до какого строилась Транссибирская Магистраль? Сколько она строилась? Из каких железных дорог состояла? Какая из них была самой трудно затратной?

Начальный пункт ТСМ – Ярославский вокзал Москвы, а конечный – вокзал Владивостока. Строилась ТСМ с 1891 по 1916 годы – 25 лет.

Московская ж.д. (Москва)

Северная ж.д. (Ярославль)

Горьковская ж.д. (Нижний Новгород)

Свердловская ж.д. (Екатеринбург)

Западно-Сибирская ж.д. (Новосибирск)

Красноярская ж.д. (Красноярск)

Восточно-Сибирская ж.д. (Иркутск)

Забайкальская ж.д. (Чита)

Дальневосточная ж.д. (Хабаровск)

Куйбышевская ж.д. (Самара)

Южно-Уральская ж.д. (Челябинск)

Сахалинская ж.д. (Южно-Сахалинск)

На строительство магистрали заняло истрачено 1,5 млрд. рублей золотом (примерно 25 миллиардов долларов США по нынешнему курсу).

36. Какие железные дороги наиболее активно работали на Победу в годы Великой Отечественной войны?

Белорусская, Винницкая, Западная, Кировская, Ковальская, Латвийская, Ленинградская, Львовская, Одесская, Октябрьская, Юго-Западная.

37. С чем было связано строительство Байкало-Амурской магистрали?

В 1924 году на Совете труда и обороны СССР заговорили о необходимости строительства параллельной Транссибу железнодорожной магистрали дальше от границы, в глубине территории страны (в качестве рокадной дороги на случай войны с Японией, а также для доступа к региональным полезным ископаемым).

38. В чём заключалось основное направление модернизации железнодорожного транспорта СССР? (В 1946 – 1991гг.)

Основным направлением модернизации железнодорожного транспорта СССР за 1946–1991-е годы стала массовая электрификация железных дорог, а также внедрение АСУ.

39. В какой стране, городе и в каком году стал работать впервые в мире общественный транспорт (внутригородской)?

Первый общественный транспорт появился во Франции, в 1662 году в Париже. Это омнибус.

40. Что такое дилижанс?

Дилижа́нс – транспортное средство для междугородной перевозки пассажиров, а также вид междугородного общественного транспорта. Многоместная карета на конной тяге, перевозившая пассажиров и почту.

РОПиТ (или, позднее, Черноморское пароходство) — крупнейшая пароходная компания России

Высочайшим указом 3го августа 1856 г. «для развития торговли южного края России и пароходных как торговых, так и почтовых сообщений этого края с русскими и иностранными портами», — учреждено Русское Общество пароходства и торговли. Общество это ввиду одного из ниспосланных провидением последствий Парижского трактата 18/31 марта 1856 года — упразднения Черноморского флота, — должно было заменить его если не боевою силою на южных морях, то нравственным влиянием русского флага на всех берегах и во всех гаванях не только Европы, но и Азии и Африки. Оно могло, в случае нужды, доставить правительству громадные перевозочные средства, нужные внутри и вне империи, ли бы того потребовала честь или польза государства.

причины

Началось все с того, что в феврале-марте 1856 года прошел Парижский конгресс, венчавший Крымскую войну. Конгресс выработал основы политического устройства Европы. Несмотря на то, что договор был подписан на приемлемых для императора условиях, Парижский договор, оговаривал нейтралитет Черного моря, а с ним и открытость его акватории только для торговых судов. Это условие касалось как Турции, так и России. При этом, по сути говоря, Россия перестала существовать как черноморская держава. Была разбита до основания ее военно-морская опора Севастополь. А то, что оставалось от порта, Империя вынуждена была отдать на нужды торгового флота. Да и для такой деятельности нужно было приспосабливать порт, в котором торговля не велась с 1805 года.

При армии в 1397178 человек Россия в Крымской войне потеряла только убитыми и умершими от последствий войны почти 143 тысячи человек (около 10 процентов армии). В дни войны Российский флот потерял своих лучших морских офицеров: погибли адмиралы Нахимов и Истомин. В дни боев на Малаховом кургане погиб адмирал Корнилов. А тут еще и Парижский договор…

«Парижане» разрешали военному флоту России иметь не больше 6 винтовых корветов водоизмещением до 800 тонн и 4 судов водоизмещением до 200 тонн. В соответствии с Парижским договором, в апреле 1857 г. были сокращены и штаты Черноморского флота: в нем остались две роты (30 офицеров, 577 нижних чинов) и один рабочий экипаж из четырех рот (16 офицеров, 1088 рядовых).

Была разбита до основания российская военно-морская опора Севастополь. А то, что оставалось от порта, Империя вынуждена была отдать на нужды торгового флота. Да и для такой деятельности нужно было приспосабливать порт, в котором торговля не велась с 1805 года. Флот, точнее, флотилия, переместился в Николаев, где у него была теперь главная база.

Во время Крымской войны ближайшая к Черноморскому флоту Дунайская флотилия состояла из двух батальонов, в состав которых входило 4 парохода, 32 канонерские лодки, 2 баржи и 2 бота, всего 40 судов со 108 орудиями, 140 фальконетами и около 2000 человек экипажа. В действительности же наличный состав морских чинов на этой флотилии едва доходил до 850 человек. В то же время в начале правления Николая I Черноморский флот насчитывал 1472 офицера и 36667 нижних чинов, которые служили на 14 линейных кораблях, 6 фрегатах, 16 корветах и бригах, 6 пароходо-фрегатах, 32 транспортах и 82 мелких кораблях.

Простой взгляд позволяет увидеть, насколько ослабли позиции России на Черном море в то время, как Турция могла строить боевые корабли на Средиземном море и при необходимости проводить их по проливам на Черное море. У России такой возможности не было. Максимум, что могла она сделать, это перебросить корабли, построенные на Балтике или в Архангельске. А такой путь был долгим и дорогим. К тому же по Парижскому договору был запрещен проход проливами в мирное время военных кораблей любых стран. Такое состояние дел не могло удовлетворять ни руководство страны, ни чиновников, заинтересованных в ее благосостоянии.

Чтобы не оказаться вообще без морской силы, было решено создать под эгидой государства торговое пароходство, суда которого в военное время могли быть использованы как крейсеры и военные транспорты. Стремление не дать погибнуть России как черноморской державе и реализовались в Одессе в 1856 году.

Предложение о создании на Черном море сразу после Крымской войны Русского Общества Пароходства и Торговли РОПиТ было исключительно своевременной и во всех отношениях удачной идеей. Во время войны торговый флот был почти полностью уничтожен. Пароходные компании пребывали на грани разорения и бездействовали. Между тем экономика края начала быстро развиваться. Производимая здесь продукция нуждалась в сбыте, а население в пассажирских перевозках. Поэтому создание пароходства на Черном море стало самым актуальным делом.

Общество открыло свои действия с пятью пароходами 21 мая 1857 года; мы видели торжественное зарождение этого предприятия и тот неподдельный восторг, который объял все сословия не только Одессы, но и всего Новороссийского края при виде основания столь великого учреждения. С того дня прошло уже 13 полных навигаций, десятки миллионов пуд груза и целые миллионы пассажиров развезло оно по всем морям Европы; посещало священные гавани Палестины, заходило в Египет и целые миллиы рублей вносило в свою казну. Таким образом оправдало оно и главную цель своего учреждения — развитие торговли и судоходства для пользы Южной России.

начало

Капитан 1 ранга Н.А. Аркас и статский советник Н.А. Новосильский подали министру финансов записку о необходимости учреждения на Черном море акционерного судоходного предприятия.

Судам этого предприятия предстояло обеспечивать перевозки пассажиров и почты по внутренним и внешним линиям государственного значения. Военное использование судов подразумевали, но

не афишировали.

Справка

Н.А. Аркас уже обладал опытом создания морских предприятий.В 1844 году 28 – летнему лейтенанту Аркасу было поручено усиление Каспийской флотилии и создание стратегически важного пароходства на Каспийском море. Во главе отряда из 12 судов, он отправился из Петербурга по рекам, и в следующем году открыл Каспийское пароходство. Такой опыт пригодился Николаю Андреевичу и на Черном море. Вторым создателем компании, получившей название «Российское общество пароходства и торговли» (РОПиТ) был тайный советник Николай Александрович Новосельский, ставший в 1867 году Одесским городским головой.

24 апреля 1856 года в Петербурге на заседании кабинета министров было принято решение о создании общества, задуманного Аркасом и Новосельским. 17 мая приняли положение о деятельности общества, а 3 августа Император утвердил устав «Русского общества пароходства и торговли». Акционерами общества могли стать только российские подданные. Половину правления общества назначало правительство. Оно же предоставило обществу заем в 35 миллионов рублей сроком на 20 лет и ежегодный кредит в 1 миллион. Капитан 1 – го ранга Н. А. Аркас стал первым директором РОПиТа. В Одессе разместилась контора Общества, главному же правлению была определена столица.

Всего через год РОПиТ приобрело литейный завод. Еще через год были выстроены судоремонтные мастерские РОПиТа. Уже первый год деятельности РОПиТа принес выдающиеся результаты.

Сразу после Высочайшего утверждения Устава Русского Общества Пароходства и Торговли, его руководство подписало в Марселе контракт с французским акционерным обществом «Compagnie des Forges et Chantiers de la Mediterranée» на постройку четырех железных пароходов: «Великий князь Константин», «Колхида», «Эльбрус» и «Керчь». Строительство кораблей было на контроле самого Александра II, которого представлял его младший брат, Великий князь Константин Николаевич.В первые годы существования РОПиТа «Великий князь Константин» считался одним из лучших лайнеров мира. По размерам, комфортабельности, роскоши отделки и скорости среди черноморских судов с ним смогло конкурировать судно «Император Александр II», также принадлежавшее Обществу.

Товаро-пассажирский пароход «Великий князь Константин» (первый) По заказу РОПиТ на судоверфи «SA des Forges et Chantiers de la Mediterranee» в Ла-Сене (Франция) был построен и 22 февраля 1858 года передан заказчику товаро-пассажирский двухпалубный пароход, получивший наименование «Великий Князь Константин».

Вскоре он вышел в свой первый почтово-пассажирский рейс на Яффу. В последующие годы судно стало регулярно обслуживать Марсельскую, Александрийскую, Салоникскую и Кавказскую линии. Для предотвращения заливания палубы при сильном волнении моря, в 1859 году на пароходе был надстроен полубак, в 1871 году на судне установили новую, более надежную и экономичную, паровую машину английского производства.

Перед началом Русско-турецкой войны 1877—1878 годов РОПиТ безвозмездно предоставил в распоряжение командования Черноморского флота пять наиболее быстроходных судов, в том числе пароход «Великий князь Константин». 8 декабря 1876 года, после возвращения в Одессу из очередного рейса в Александрию, пароход немедленно отправили в Севастополь, где на него установили вооружение: одну 152-мм мортиру, два 107-мм, два 87-мм и два 76-мм орудия и разместили на палубе четыре минных катера. «Великий к нязь Константин» зачислили в состав Черноморского флота как пароход активной обороны. Командиром стал лейтенант С.О.Макаров, будущий адмирал.

К тому времени на флотах уже стало использоваться минно-торпедное оружие. Появилось оно и в России. По железной дороге из Петербурга в Севастополь было доставлено несколько паровых минных катеров, для которых по предложению С. О. Макарова в качестве базы-носителя был переоборудован бывший пароход Российского общества пароходства и торговли «Великий князь Константин».6 апреля 1877 года это судно под командованием С. О. Макарова вышло в первое крейсерство для действий у турецких берегов и, обнаружив вечером 18 апреля на Батумском рейде несколько судов противника, с наступлением темноты спустило на воду четыре минных катера, которые направились в гавань для производства атаки. Вооруженный буксируемой миной минный катер «Чесма», подойдя, к неприятельскому сторожевому пароходофрегату, удачно подвел под его днище мину, но она из-за несовершенства конструкции не взорвалась.

Удачно действовали минные катера в ночь на 12 августа, когда спущенные с парохода катера «Синоп», «Наварин» и «Минер» буксируемыми минами нанесли на Батумском рейде тяжелые повреждения турецкому броненосцу «Ассари-Шевкет».

К концу 1877 года в Севастополь были доставлены купленные за границей самодвижущиеся мины Уайтхеда, явившиеся прототипом современных торпед. Однако никаких приспособлений для стрельбы ими еще не было. Тогда С. О. Макаров решил приспособить под торпедные аппараты деревянные трубчатые футляры.

После испытаний этих устройств «Великий князь Константин» под командованием С. О. Макарова в ночь на 2 января 1878 года снова прибыл к Батумскому порту, на рейде которого была обнаружена эскадра противника. Спущенные с парохода катера «Чесма» и «Синоп», ведомые отважными лейтенантами И. Зацаренным и О. Щешинским, тотчас устремились в атаку. Сблизившись на расстояние до 30 метров со стоявшим в дозоре турецким вооруженным пароходом «Интибах», они выпустили торпеды. Раздавшиеся через несколько секунд два мощных взрыва и взметнувшиеся в воздух обломки неприятельского корабля возвестили миру о громадной силе нового оружия, впервые в истории примененного русскими моряками.

Только в августе 1879 года пароход был возвращен РОПиТ и вернулся к своим довоенным рейсам. К 1887 году пароход, снятый с пассажирских линий, и выполнявший только грузовые каботажные рейсы, вывели в резерв.

В 1896 году блокшив «Великий князь Константин» разобрали в Севастополе на металлолом.

Товаро-пассажирский пароход «Император Александр II» По заказу РОПиТ в 1858 году на судоверфи «John Laird» в Биркенхеде (Англия) был построен двухпалубный, двухмачтовый почтово-пассажирский пароход, получивший наименование «Император Александр II»

Перед началом Русско-турецкой войны 1877—1878 годов пароход «Император Александр II» предполагалось направить в Кронштадт, откуда, в случае необходимости, он мог выйти в Атлантику для ведения там крейсерских операций, однако после начала войны его переоборудовали в госпитальное судно. В этом качестве, имея на буксире три санитарные баржи, пароход «Император Александр II» использовался до конца войны, после чего был возвращен РОПиТ.

В Первую мировую войну, 25 марта 1915 года, пароход «Император Александр II» был мобилизован и включен в состав Транспортной флотилии Черноморского флота в качестве транспорта № 28.

Ночью 24 августа 1916 года он столкнулся у Трапезунда с транспортом № 43 («Оксюз») и затонул. Погибло 160 человек из числа перевозимых военнослужащих.

Николай Константинович Романов в 1855 году был произведен в адмиралы и назначен Управляющим флотом и морским ведомством на правах министра. С 1860 года — председательствовал в Адмиралтейст-совете. Первый период его управления был ознаменован рядом важных реформ: сокращен наличный состав береговых команд, упрощено делопроизводство, введены пенсии отставникам. Как переходная ступень между Морским корпусом и офицерством установлено было звание гардемарина. Срок военной службы был сокращен с 25 до 10 лет, полностью отменены телесные наказания. Под руководством Константина Николаевича в короткие сроки российский флот из устарелого парусного превратился в современный броненосный и паровой.

Уже в 1857 г. РОПиТ приобрел в Англии 5 пароходов. Первое купленное судно — колесный пароход «Николай» на 200 пассажиров прибыл в Одессу 10 (22) апреля 1857 г. Кроме Одессы и других торговых портов, для торговых целей весной 1857 г. начали использовать Севастополь. В июне 1857 г. в Севастополь прибыл первый рейсовый пароход РОПиТ. За 1857 – 1859 гг. были подняты многие затопленные корабли и суда, но очистка Севастопольских бухт затянулась на десятилетие. В июле 1859 г. были восстановлены Инкерманские створные маяки.

Морское министерство предоставило обществу военные транспорты «Херсонес», «Дунай», «Прут» и «Рени». К концу 1857 г. РОПиТ располагало 17 пароходами. Среди них были 3900 тонный

«Цесаревич» и 3600 тонный «Корнилов». Именно такие суда можно было вооружать как вспомогательные крейсеры.

Почтово-пассажирский пароход «Корнилов» (второй) По заказу РОПиТ на судоверфи «A.Leslie & С°» в Ньюкасле (Англия) был построен и в мае 1869 года передан заказчику трехпалубный почтово-пассажирский пароход, получивший наименование «Корнилов». Во время Первой мировой войны, в марте 1915 года, пароход «Корнилов» мо-билизовали, установили на него вооружение (два 57-мм орудия) и включили в состав Черноморского флота в качестве транспорта.

Судно использовалось для перевозки войск. По состоянию на 1 января 1918 года транспорт был переведен в Отряд средств высадки. Во время Гражданской войны пароход с 1919 года использовался белогвардейцами как транспорт «Корнилов» в составе Морских сил Юга России. 26 марта 1920 года он вывез из Новороссийска в Крым часть личного состава Корниловской дивизии.

В июне 1920 года его исключили из состава флота и вернули РОПиТ. При эвакуации белогвардейских войск из Крыма 14 ноября 1920 года, погрузив в Феодосии 2284 беженца, «Корнилов» ушел в Константинополь (Стамбул). В 1925 году пароход «Корнилов» продали на слом.

Общество поддерживало как внутренние линии на Черном и Азовском морях, так и международную линию Одесса — Константинополь — Марсель.

Но и трудности начались буквально с первых дней работы. Они были связаны с недостатком специалистов, заводских и ремонтных мощностей, а также огромным количеством бюрократических формальностей, из-за которых было очень трудно выдерживать расписание движения судов. Однако больше всего трудностей вызывало особенно пострадавшее в ходе Крымской войны портовое хозяйство. Даже в крупных портах склады, погрузочные средства, пристани и причалы находились в плачевном состоянии.

Значительные осложнения периодически возникали из-за экономических кризисов и застоев в торговле, карантинных ограничений в портах, задержек с открытием навигации при продолжительных зимах, а также сильных штормов в осенние периоды. Были случаи гибели судов, однако, как правило, больших людских потерь удавалось избежать.

Несмотря на эти трудности, общество успешно развивалось, приобретало новые пароходы, осваивало новые линии. Очень успешным оказалось, например, пароходное сообщение с Великобританией. В 1871 году было открыто пароходное сообщение с Индией и Китаем, откуда шли большие поставки чая и хлопка.

Территорию, строения и запасы материалов недостроенного и взорванного во время войны Лазаревского адмиралтейства в Севастополе также передали РОПиТ для создания ремонтной базы. Это дало возможность без больших государственных вложений восстановить разрушенное. В 1858 г. для покрытия расходов по строительству РОПиТ выпустило 10 тыс. акций по 300 руб. Уже в 1861 г. на построенном большом Мортоновом эллинге был поднят для ремонта и окраски подводной части пароход «Митридат». В последующие годы эллинг использовали для подъема из воды десятков судов. В 1863 г. завершили строительство механической мастерской и литейной, в 1865 г. — железокотельной мастерской и парового подъемного крана грузоподъемностью 70 т. В 1866 г. началась подготовка квалифицированных рабочих и механиков, в следующем — вошла в строй судостроительная мастерская. «Севастопольское адмиралтейство» позволило не только ремонтировать суда, но и начать с 1868 г. кораблестроение. Созданные в то время в Севастополе и Одессе судостроительные предприятия стали ремонтной базой для будущего Черноморского флота, который стал восстанавливаться в 1870 е годы, после отказа России выполнять унизительные требования Парижского мира. От РОПиТ так же зависело снабжение флота углем.

Конечно, трудно было совместить требования получения прибыли и необходимость содержания быстроходных пароходов, дорогих в эксплуатации. Чтобы покрывать убытки, потребовались государственные субсидии. Благодаря поддержке правительства к середине 1870 – х годов суда РОПиТа в определенной мере могли компенсировать недостаток боевых кораблей, что пригодилось в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. А к концу столетия Севастополь вновь обрел статус военно-морской базы Черноморского флота. С 1895 г. использование Севастополя в качестве торгового порта было прекращено.

В первые годы деятельности РОПиТ, когда в России еще не были введены в обращение почтовые марки, оплата почтовых сборов за письма, отправляемые на Ближний Восток и обратно, производилась наличными деньгами. После того как в России были выпущены почтовые марки, они стали употребляться для оплаты корреспонденции, доставляемой РОПиТ. Лишь для оплаты бандерольных отправлений на Восток Почтовый департамент выпустил в обращение с 1 января 1863 г. специальную марку большого формата синего цвета. Эти почтовые марки гасились специально выделенными для агентств РОПиТ номерными точечными штемпелями, а затем и специальными календарными штемпелями агентств.

В 1890 г. тариф письма для восточной корреспонденции был вновь повышен до 10 копеек. В 1900 г. специальные марки для восточной корреспонденции были изъяты из обращения и заменены на марки русской почты с надпечатками нового номинала в турецкой валюте. В 1913 г. такие же надпечатки были сделаны на юбилейном «романовском» выпуске русских марок. Встречаются марки всех номиналов с перевернутой надпечаткой.

В 1907 г. праздновался 50-летний юбилей РОПиТ и в ознаменование этого события был осуществлен выпуск серии коммемора-тивных марок разных номиналов с эмблемой общества. Вскоре на этих марках были сделаны надпечатки с названиями городов, в которых действовали агентства РОПиТ. В связи с началом Первой мировой войны агентства РОПиТ в восточных портах практически прекратили свою деятельность к 1 октября 1914 г.

После революции в России и оккупации Одессы войсками Антанты, РОПиТ, в надежде на возобновление своей деятельности, сделало надпечатку со своим наименованием на юбилейных марках общества и затем дополнительно напечатало на этих марках новые повышенные номиналы. Но возобновить свою деятельность РОПиТ не смогло и эти марки с новыми надпечатками в реальное обращение не поступили.

По заказу РОПиТ 21 мая 1887 года на верфи «R & W.Hawthorn Leslie & С»» в Ньюкасле (Англия) был построен и 21 мая 1887 года передан заказчику двухпалубный одновинтовой почтово-пассажирский пароход «Князь Потемкин». Судно в течение многих лет использовалось на грузопассажирской линии Одесса—Николаев.

В сентябре 1912 года пароход «Князь Потемкин» шел из Николаева в Одессу.

Около 3 ч ночи в 25 милях от Одессы пароход столкнулся с пароходом «Аскольд», следовавшим из Мариуполя в Херсон с грузом угля. Оба парохода шли под прямым углом, пересекая курс друг другу. «Аскольд» на полном ходу врезался своей носовой частью в правый борт «Князя Потемкина». После столкновения «Аскольд» выскочил на мель, а «Князь Потемкин» через пробоину стал наполняться водой, которая быстро заливала машинное отделение.

Вскоре затонувшее судно подняли и отправили на ремонт. Во время Гражданской войны, в конце марта 1919 года, при эвакуации войск Антанты и частей Белой армии из Одессы. «Князь Потемкин», в числе 20 судов, находившихся в это время в Одесском порту, был уведен в Тендровский залив и там 6 апреля оставлен без экипажа на мертвых якорях. 15 мая этого же года пароход затонул во время шторма.

В 1933 году судно было поднято ЭПРОН и поставлено на капитальный ремонт в Одессе. К началу Великой Отечественной войны ремонт не завершился, пароход с разобранной машиной стоял у стенки Одесского завода имени А.Марти. В августе 1941 года судно с грузом пробковой коры и рабочими завода на буксире было уведено в Севастополь, а затем — в Поти. В декабре 1941 года, после завершения ремонтных работ, оставаясь в системе Черноморско-Азовского бассейнового управления, «Потемкин» использовался для перевозки военных грузов и эвакуации раненых.

4 мая 1942 года при приеме раненых в порту Камыш-Бурун «Потемкин» подвергся атаке германских самолетов, от попадания фугасных и зажигательных бомб получил повреждения корпуса, надстройки, паровой машины и загорелся. Погибло 30 человек, 25 получили ранения. 14 мая при эвакуации советских войск с Керченского полуострова, ввиду невозможности буксировки, пароход был подорван и затоплен.

В начале 1943 года немцы подняли и отбуксировали пароход в Николаев. Там его отремонтировали и переоборудовали в прорыватель минных заграждений. В мае 1944 года в Галаце он вошел в состав Дунайской флотилии Кригсмарине под наименованием SM241, а с 20 августа — «Sperrbrecher 194». 25 августа 1944 года судно было потоплено в районе Браилы артиллерией советских войск.

Позже пароход подняли и возвратили Черноморскому государственному морскому пароходству. До 1951 года «Потемкин» использовался им в качестве несамоходного портового плавсредства (баржи), а затем в 1953 году был передан для разделки на металлолом.

дальнейшее развитие

Товаро-пассажирский пароход «Веста» (первая) В1856 году для английской фирмы «Robinson & Со» на судоверфи «J.B.Palmer» в Ньюкасле (Англия) был построен винтовой трехпалубный товаро-пассажирский пароход, получивший наименование «Norma». В конце 1858 года британский владелец продал его РОПиТ. Судно, получившее наименование «Веста», прибыло из Англии в Одессу. В 1865 году «Веста» прошла капитальный ремонт как по корпусу и механизмам, так и по внутренней отделке. В 1874 году на судне установили новую паровую машину мощностью 130 ном. сил.

В начале Русско-турецкой войны 1877—1878 годов РОПиТ безвозмездно пре-доставил «Весту» в распоряжение командования Черноморского флота. 12 апреля 1877 года она была зачислена в состав Черноморского флота как пароход активной обороны, вооружение состояло из пяти 152-мм гаубиц, двух 107-мм, одного 87-мм орудия и двух 44-мм скорострельных орудий Энгстрема, а также шестовых, буксируемых мин и двух паровых катеров, приспособленных к применению мин.

10 июля пароход направился в крейсерство к берегам Румелии. Утром 11 июля в 35 милях от Кюстенджи (Констанцы) «Веста» обнаружила турецкий броненосец «Фетхи Буленд», который начал преследование и обстрел русского парохода. Погоня продолжалась более пяти часов. На «Весте» погибло три офицера и девять нижних чинов, восемь офицеров и 21 нижний чин получили ранения.

справка

Через год, 17 июля 1878 года, бывший артиллерист «Весты», капитан-лейтенант З. П. Рожественский, получивший за «героический» бой «Весты» орден Георгия IV степени, опубликовал в газете «Биржевые ведомости» № 195 статью, которая называлась «Броненосцы и крейсера-купцы».

В статье Рожественский утверждал, что никакого героического пятичасового боя с блестящим маневрированием «Весты» не было. В действительности, встретив турецкий броненосец, «Веста», якобы, пустилась в бегство, длившееся пять с лишним часов. Из котлов выжимали всё, что могли. Можно считать чудом, что они не взорвались. Уходили на максимально возможной скорости. Отстреливались от турок, но причинить броненосцу особого вреда, естественно, не удалось.

Турки же не могли догнать «Весту», поскольку их четыре 9-дюймовых орудия располагались по углам каземата, и для того, чтобы стрелять по убегавшей «Весте» хотя бы одним носовым орудием, им приходилось всё время маневрировать, отклоняться в стороны. Но даже стрельбы из одного орудия хватило, чтобы едва не потопить пароход.

Утверждения Рожественского подтверждались заявлениями, полученными со стороны противника. В турецком флоте служили в качестве инструкторов английские офицеры. Один из них опубликовал в газете статью, в которой описал преследование турецким броненосным корветом русского парохода. Он утверждал, что не было никакой ружейной перестрелки, не было пожара, и вообще, не было того, что так красочно расписал Баранов. Ответным огнём русские причинили броненосцу небольшие повреждения, самым крупным из которых было попадание в дымовую трубу.

Вопрос об истинной картине того боя остаётся открытым по сию пору. Морское министерство не отреагировало надлежащим образом на статью капитан-лейтенанта Рожественского: хотя в июле 1878 года было назначено судебное разбирательство данного эпизода — однако, через год Морское министерство прекратило процесс против Рожественского, предложив Баранову судиться с лейтенантом за нанесённое оскорбление гражданским порядком.

26— 27 августа 1877 года «Веста» совместно с пароходом «Владимир», действуя в непосредственной близости от турецких броненосцев, эвакуировала из Гагр 18 раненых и около 600 русских офицеров и солдат, которых 28 августа доставила в Туапсе.

В 1878 году для предполагавшегося минного заграждения у Босфора «Весту» переоборудовали в минный транспорт, устроив на корме поворотную шлюпбалку для сбрасывания мин на ходу. После окончания войны, 12 января 1878 года, «Весту» возвратили РОПиТ. По состоянию на 1 января 1887 года в порту приписки Одесса пароход числился под № 209.

5 ноября 1887 года «Веста» следовала рейсом из Самсуна в Одессу. У мыса Тарханкут около 3 ч ночи в нее врезался в районе грот-мачты пароход «Синеус». «Веста» со всем экипажем (34 человека) погибла.

Пароход «Россия» захватил и привел в Севастополь турецкий пароход «Мерсина», на котором было более 700 человек турецкой пехоты.

Товаро-пассажирский пароход «Россия» По заказу РОПиТ на судоверфи «A.Leslie & С0» в Ньюкасле (Англия) был построен и в январе 1872 года передан заказчику трехпалубный почтово-пассажирский пароход, получивший наименование «Россия» (строительный № 146). В ходе Русско-турецкой войны, 14 сентября 1877 года «Россия» была зачислена в состав Черноморского флота как пароход активной обороны.

7 декабря в Николаеве было закончено вооружение парохода «Россия» (установлены: одна 229-мм и две 152-мм мортиры, шесть 203-мм, три 152-мм и два 107-мм орудия, три 44-мм скорострельных пушки Энгстрема и две 25,4-мм пушки Пальмкранца, шестовые и буксируемые мины, самодвижущиеся мины Уайтхеда, а также два паровых катера, приспособленные к применению мин)

В 7 ч утра 13 декабря на подходе к этому порту «Россия» захватила крупный турецкий военный транспорт «Мерсина» и на следующий день привела его в Одессу. На призовом судне оказалось более 800 солдат и офицеров турецкой армии, 262 кг серебра высокой пробы и некоторое количество золота.

В 1878 году пароход «Россия» возвратили РОПиТ. В 1913 году паро¬ход был списан и переоборудован в блокшив. Во время Первой мировой войны блокшив использовался в Батуме для нужд Морского ведомства. В марте 1921 года блокшив в Батуме был передан Черномортрану, а в 1925 году сдан на слом.

Война закончилась в 1878 году, но для общества военная страда продолжалась еще несколько лет. Его пароходы работали с полной нагрузкой, обеспечивая перевозку воинских грузов и возвращение войск на родину. К этому времени флот общества в значительной мере устарел. В то же время быстрое экономическое развитие страны требовало значительного увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок.

Для привлечения финансовых средств на модернизацию пароходного парка общество взялось за постройку кораблей по заказу морского министерства. Сначала был подписан контракт на строительство в Севастополе двух броненосцев, затем трех канонерских лодок и, наконец, на строительство броненосца «Георгий Победоносец». Он был сдан флоту в 1892 году. На этом был завершен военный этап (1877-1891 гг.) в деятельности общества.

Третий этап начался весьма успешно. Благодаря модернизации старых и закупке новых судов удалось значительно увеличить объем грузовых и пассажирских перевозок, а также открыть несколько дальних и очень выгодных линий. С 1893 года начались рейсы из Черного моря в Балтийское, с 1901 года — рейсы из Одессы во Владивосток, а с 1906 года — из Одессы в Нью-Йорк. Севастопольский морской завод был передан государству, а новый завод, общество построило в Одессе.

Однако этот период успешной коммерческой деятельности оказался весьма коротким. Обострение обстановки на Дальнем Востоке потребовало переброски туда большого количества войск. Затем суда РОПиТ привлекались к обеспечению перехода 2-й Тихоокеанской эскадры З.П. Рожественского. После русско-японской войны начался период смуты, забастовок и политических волнений, а за ним и первая мировая война.

Все это обернулось для общества большими трудностями и потерями. Наконец, в 1918 году все имущество общества было национализировано Советской властью. На этом закончилась деятельность РОПиТ — одной из самых крупных и очень успешных пароходных компаний России. Она в значительной мере способствовала развитию мореходства, промышленности, сельского хозяйства и внешней торговли страны. Деятельность РОПиТ заложила основы для создания морского флота Советского Союза и современного морского флота России.

источники

В октябре 1890 года на борт парохода «Петербург», пришвартовавшегося к пристани Корсаковского поста на Сахалине, взошел высокий пассажир тридцати лет с небольшой бородкой и немного одутловатым лицом. Впереди его ждало 52-дневное плавание до Одессы, ставшее одним из самых знаменитых в истории русской литературы. Пассажиром был Антон Чехов, описавший путешествие в своих письмах. Но то, что его друзьям и родным казалось экзотикой, вовсе не было таковой для сотен тысяч россиян, воспользовавшихся этим маршрутом в том же или противоположном направлении на рубеже XIX-XX веков.

XIX столетие — век не только железных дорог и телеграфа, но и пароходов. Вместе они образуют своеобразную триаду технических достижений человечества, сыгравших решающую роль в преобразовании мира в этом столетии.

Тогда как паровозы помогли связать воедино национальные экономики внутри отдельных стран, пароходство позволило развить глобальную экономику, сблизив континенты, метрополии и колонии.

Без него была бы невозможна миграция миллионов европейцев в Америку, Австралию и другие уголки мира.

Россия традиционно считалась сухопутной державой, но и она в конце XIX века вышла на морские просторы благодаря пароходам, свидетельством чему — появление фигуры моряка в социальной и культурной жизни России. Достаточно вспомнить многочисленные произведения о них, начиная с народных песен типа «Раскинулось море широко», кончая рассказами писателей-маринистов Новикова-Прибоя, Соколова-Микитова, Никандрова, Житкова и пр. Да и «сами» Чехов, Бунин и Куприн не обошли морскую тематику стороной. Моряки стали если не уважаемой, то привычной профессией. Сотни тысяч русских людей из глубинки открыли для себя не просто морские просторы, но и иной образ жизни.

***

После поражения в Крымской войне страна не только лишилась военно-морских сил на Черном море, но и понесла большие потери имевшихся у нее в регионе немногочисленных пароходов. Но как это не раз бывало в России, проигранная война стала стимулом для развития гражданской экономики.

Не успели высохнуть чернила на бумаге Парижского мирного договора, как в августе 1856 года высочайшим указом было учреждено акционерное «Русское Общество Пароходства и Торговли» (РОПиТ) со штаб-квартирой в Одессе. Отцами-основателями компании стали капитан 1-го ранга Николай Аркас и чиновник Николай Новосельский. С самого начала у общества было две цели. Первая заключалась в развитии торгового пароходства на Юге России, вторая (негласная) — в поддержании запасной базы (экипажи, корабли, порты) для воссоздания Черноморского флота при благоприятном моменте.

Имея за собой поддержку правительства (ссуды, освобождение от таможенных пошлин), РОПиТ разместил заказы на покупку пароходов в Англии и во Франции и уже к 1858 году обладал флотом в 35 пароходов, обслуживающим двенадцать линий. В тот год было перевезено 123 000 пассажиров, 4 млн пудов грузов и получена прибыль 746 000 рублей. Через десять лет у РОПиТа было уже 63 парохода и 38 барж. Компания к 1869 году поддерживала регулярные рейсы на двадцати направлениях, в том числе на шести заграничных, включая Египет и Францию. В торговле же с Турцией РОПиТ занял преобладающее положение, экспортируя через Одесский порт в Стамбул керосин, зерно, спирт, изделия из металла, ткани и многие другое. В обратном направлении шли кофе, табак, изюм, орехи, экзотические товары. В числе внутренних рейсов РОПиТ поддерживал важную переправу между Керчью и Таманью.

Успехи РОПиТа базировались на многих факторах. Субсидирование правительством (явление обычное для Европы того времени) было взаимовыгодным и не безвозмездным. Суда компании перевозили правительственную почту, курьеров, а порой и войска. Важнее была организаторская и коммерческая жилка руководства РОПиТа. Оно не только не упускало ни одной возможности для получения заказа, но и активно занималось рекламой. В 1869 году РОПиТ послал два парохода на открытие Суэцкого канала с пиаровскими, как бы сегодня сказали, целями — чтобы русский флаг развевался среди флагов других держав и чтобы представить свою марку на этом пышном мероприятии.

В 1910 году РОПиТ сделал другой нестандартный пиар-ход — на самом современном пароходе «Император Николай II» была организована «Плавучая выставка предметов русского производства», в которой участвовало 135 российских фирм. Пароход за два месяца посетил Варну, Бургас, Константинополь, Салоники, Пирей, Суэц, Александрию, Порт-Саид, Яффу, Бейрут, Триполи, Трапезунд и другие порты. Но в начале выставка направилась в Ялту, где ее посетил Николай II, находившийся на отдыхе в Ливадии, и «благословил» ее.

Также РОПиТ сыграл исключительную роль в налаживании паломнического туризма из России в Палестину к святым местам. Перевозка пилигримов была важнейшей статьей доходов компании.

К 1910 году у РОПиТ имелось уже 76 пароходов и более 140 подсобных плавсредств общей стоимостью около 24,5 млн рублей. Тоннаж его флота составлял 20% общего тоннажа торгово-пассажирского флота России. Акции компании были выведены на Санкт-Петербургскую биржу еще в 1860-е годы.

РОПиТ стал известной «кузницей кадров». Николай Новосельский затем поднимал пароходства на Каспии и Волге, строил железные дороги на Юге России, развивал курорты Кавказских Минеральных Вод, а с 1867-го по 1878-й избирался одесским городским главой, знаменитым постройкой в городе водопровода и канализации. А управлявший РОПиТом с 1862-го по 1876 год адмирал Николай Чихачев впоследствии долгое время служил морским министром — опыт руководства пароходной компанией был оценен как незаменимый.

***

Следующая большая война — русско-турецкая 1877-1878 годов — принесла России регулярное океаническое судоходство. Сразу после ее окончания над страной нависла угроза войны с Англией, и, чтобы противостоять владычице морей, был учрежден комитет по «устройству Добровольного флота». Суть задумки заключалась в том, чтобы на народные пожертвования закупить несколько быстроходных судов, которые бы могли использоваться как рейдеры для борьбы с пароходством противника. Купцы и прочие русские люди жертвовали охотно — за несколько месяцев удалось «поднять» более 3 млн рублей, на которые и были куплены в Германии четыре грузопассажирских парохода и пушки к ним.

В 1879 году, когда военная угроза миновала, суда было решено использовать по их прямому назначению. Было учреждено общество «Доброфлот» под управлением министерства финансов. Его главной задачей стало налаживание прямого сообщения с Дальним Востоком. Этот недавно приобретенный край был никак не связан с европейской Россией по суше: ни обычными дорогами, ни железнодорожными путями. Помимо геополитических рисков это означало экономические препятствия для развития региона.

Пуд муки в метрополии стоил 2 рубля 80 копеек, а во Владивостоке — 10 рублей, сахар, соответственно, — 4 рубля и 20 рублей.

Регулярные рейсы «Доброфлота» в Приморье из Одессы начались в 1880 году. Он предлагал более низкий фрахт, чем иностранные судовладельцы — 90 копеек за пуд груз, по сравнению с двумя рублями у них. Его корабли перехватили у англичан доставку в Россию чая из Японии и Китая. Одновременно «Доброфлот» не только перевозил грузы и пассажиров — военнослужащих, командированных чиновников, торговцев — но и тех, кому предстояло заселять необжитый край. Именно его судами на Дальний Восток доставлялись крестьяне-переселенцы. В 1883-1906 годах «Доброфлот» перевез более 90 000 новоселов, преимущественно выходцев с Юга России. Была у него и более «пикантная» задача — доставка на Сахалин ссыльнопоселенцев и каторжников. Кстати, и Чехов, и Бунин, и безымянный кочегар из вышеупомянутой песни — все они плавали на судах «Доброфлота». При этом «Доброфлот» всегда оставался стратегическим резервом военно-морских сил, что доказали события двух войн — Русско-японской и Первой мировой.

К 1914 году у него имелось только крупнотоннажных 32 парохода. После завершения Транссибирской магистрали (в постройке которой «Доброфлот» сыграл важнейшую роль, доставляя рельсы и вагоны) его значение как перевозчика между Центром и дальней окраиной снизилось, зато «Доброфлот» нашел нишу в рейсах между Владивостоком и Японией, Китаем, а также Камчаткой и портами на Охотском море.

События 1917-1920 годов на долгие годы поставили крест на отечественном морском пароходстве. Многие корабли были безвозвратно потеряны, а рейсы в зарубежные порты приостановились. Все пришлось создавать заново.

***

Не меньшую роль в экономике России сыграло речное пароходство. По своему значению для экономики страны Волга и Кама были сопоставимы лишь с Миссисипи и Миссури, воспетыми бывшим лоцманом Марком Твеном. Обе огромные континентальные державы, США и Россия, во многом полагались на данные им природой водные пути — великие реки.

Картина Репина «Бурлаки на Волге», законченная в 1873 году, изображала уходящую натуру (как и строки Некрасова «Выдь на Волгу: чей стон раздается / Над великою русской рекой? / Этот стон у нас песней зовется — / То бурлаки идут бечевой!»), ибо золотой век волжского бурлачества был к тому времени далеко позади. Если в начале XIX века бурлаков в России насчитывалось до 600 000 человек, то уже к середине столетия их оставалось менее 150 000. Причем первыми вытеснять их начали не паровые двигатели, а лошади. Коноводные суда были первой попыткой заменить человека в качестве тягловой силы.

К 40-м годам XIX века по Волге ходило более 200 судов такого типа. На них несколько десятков лошадей крутили ворот — кабестан, подтягивая корабль к брошенному впереди за версту якорю. Двигались они медленно — не более 15 верст в сутки. Потому коневодные суда подходили лишь для перевозки несрочных грузов.

Первый корабль на паровом ходу в России появился менее чем через 10 лет после изобретения Фултона — в 1815 году. А уже в 1823-м образовалась «Компания парового судоходства по реке Волге, Каме и Каспийскому морю» ярославского купца Евреинова. Но первый блин вышел комом — компания вскоре разорилась, и пришлось ждать еще 20 лет, прежде чем было налажено регулярное пароходство на матушке-Волге.

В 1843 году в Петербурге образовалось пароходное общество на паях «По Волге». Его учредителями выступили «иностранный гость» Кейли, санкт-петербургский купец 1-й гильдии Кириллов и калязинский купец 1-й гильдии Полежаев. Первоначальный капитал в 225 000 рублей серебром делился на 150 паев по 1500 рублей. В общем собрании каждый участник имел один голос, обладатель десяти и более паев — два голоса.

7 сентября 1843 года устав общества был высочайше утвержден, и разрешение на плавание по Волге было получено. Но первые транспортные перевозки начались в 1846-м, когда за границей были куплены три парохода-буксира. И хотя общество в навигацию 1846 года использовало единственный буксирный пароход «Волга», перевезший 429 000 пудов зерна, оно заработало 13 000 рублей чистой прибыли.

Успех «По Волге» был обусловлен во многом подвижнической деятельностью инженера (и будущего министра путей сообщения) Павла Мельникова, о котором мы уже писали как об одном из авторов проекта Николаевской железной дороги. В 1839-1841 годах, он, изучая железнодорожное дело в США, попутно наблюдал и тамошнее пароходство. Поэтому, когда начальство по возвращении в Россию послало инженера на Волгу, он был удручен тем, что увидел на великой транспортной артерии в сравнении с американскими реками. Мельников сообщал в Петербург: «Наступила минута к коренному изменению этого порядка вещей, и … результаты преобразования могут быть тем поразительнее, что к громадному движению на Волге, сложившемуся временем и силою обстоятельств, можно приложить непосредственно, вместо прежних первобытных способов движения, самые усовершенствованные средства: именно, речные суда и пароходы Америки, в Европе не употреблявшиеся, да и мало известные. Это последнее обстоятельство объясняется тем, что, с одной стороны, американцы со времени Фультона самым настойчивым образом преследовали улучшение речных судов и пароходов, с целью воспользоваться естественными путями, которыми природа наделила их в обширной системе рек и озер, а с другой стороны, что в Европе весьма немногие реки способны к судоходству в большом размере… Россия, напротив того, может целиком применить к своим рекам, а преимущественно к Волге, прекрасные речные пароходы, которые принесли столь благородные плоды в Америке». (Эти и последующие сведения о Мельникове собрал Иван Курилла).

Мельников обращался не только к чиновникам в столице, но и к волжским купцам, выступив перед ними со своими предложениями в Рыбинске, но был разочарован: «Я … ожидал от этих господ полного сочувствия и даже содействия этому отечественному делу, а вместо того, к крайнему моему удивлению и разочарованию, моя восторженная речь была встречена весьма недружелюбно: купцы находили, что проект мой есть мечта несбыточная, что буксирные пароходы на Волге невозможны, по причине большой быстроты течения, что вода на Волге слишком тяжела».

Однако энергичный инженер и просвещенный бюрократ не опускал руки, и пролоббировал принятие закона от 2 июля 1843 года, положившего начало частной пароходной навигации на реках России (до этого существовали разного рода привилегии, ограничивавшие конкуренцию).

Примеру «По Волге» последовали и другие предприниматели. Пароходные компании стали расти как грибы. В 1848 году по предложению Мельникова (и при его участии в акционерном капитале) столичными предпринимателями Жеребцовым и Скрипицыным было подано ходатайство на организацию акционерного общества срочного пароходства «Меркурий» для работы на волжском плесе Нижний Новгород — Астрахань. С 1850 года оно начало регулярное судоходство, специализируясь преимущественно на транспортных перевозках. В 1858 году председателем правления «Меркурия» Новосельским было организовано новое общество «Кавказ» для работы на Каспийском море, и обе компании были объединены в совместное общество «Кавказ и Меркурий». Условием правительственного разрешения было обязательство создать флот на Каспии в количестве не менее пятнадцати пароходов и соответствующего количества барж, которые строились на собственном заводе в Спасском затоне.

В 1853 году двумя остзейскими немцами — отставным капитаном фон Глазенапом и титулярным советником фон Адлерскроном было создано пароходное общество «Самолет», занимавшееся преимущественно пассажирскими перевозками.

Эти три общества известны как «большая тройка» волжских судоходных компаний. Позже к ним присоединились (в плане перевозимых объемов) две сугубо грузовых компании — «Товарищество братьев Нобель» (в основном транспортировка нефти и нефтепродуктов) и «Восточное общество торговых складов» (ВОТС).

***

«Нас доставали гудки волжских пароходов. Они тянулись из далекой глубины ночи, будто нити: одни тонюсенькие и дрожащие, как волосок в электролампочке, другие толстые и тугие, словно басовая струна в рояле. И на конце каждой нити висел где-то в сыром надволжье пароход. Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний. Мы читали гудки, как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся «подходный» гудок парохода общества «Русь». Где-то выругал зазевавшуюся лодку сиплый буксир, запряженный в тяжелую баржу. Вот два кратких учтивых свистка: это повстречались «Самолет» с «Кавказ-и-Меркурием». Мы даже знаем, что «Самолет» идет вверх, в Нижний, а «Кавказ и Меркурий» — вниз, в Астрахань, ибо «Меркурий», соблюдая речной этикет, поздоровался первым», — так писал Лев Кассиль, вспоминая свое детство в поволжском городке Покровске накануне Первой мировой войны.

Волжские пароходы — место действия многих классических произведений, от драм Островского до рассказов Бунина. Одним из героев эпопеи Солженицына «Красное колесо» выведен волжский пароходчик Гордей Польщиков.

Но прежде чем волжское судоходство завоевало центральное место в экономической жизни страны, отечественному предпринимательству пришлось пройти немалый путь.

Двигателем прогресса, как это ни банально звучит, была ожесточенная конкуренция.

Первые волжские (колесные) пароходы были совсем примитивными по нынешним меркам: деревянные корпуса, всего лишь одна палуба, на которой располагалось четыре каюты — по две общих мужских и женских для I-го и II-го класса. III-й класс ехал под открытом небом прямо на палубе. В трюме ехал груз. Топили паровую машину дровами, что было небезопасно, так как искры разлетались по всему кораблю. Главный доход пароходчики получали от перевозки зерна и прочих товаров.

В 1870 году случилась засуха, и, как следствие, объемы перевозок резко упали. Судовладельцы разорялись один за другим. Но, как часто бывает, кризис явился поводом для взлета энергичного человека. Таковым стал бывалый моряк, а после волжский капитан Альфонс Зевеке. Он понял, что ключ решения проблемы — в переходе на новые суда, наподобие тех, что ходили по Миссисипи с 1860-х годов.

Ему удалось убедить своих хозяев, владельцев Камско-Волжского пароходства, пойти на смелый эксперимент. На Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, под его наблюдением и по выписанным из-за границы чертежам, были заказаны и построены три парохода нового образца. Первым в 1871 году был спущен двухпалубный «Переворот». На втором этаже надстройки находились каюты всех трех классов (впервые III-й класс получил отдельные благоустроенные помещения). Корабль перевозил 810 пассажиров и 500 тонн груза. В высших сферах название (наивные судовладельцы имели в виду технический переворот) не понравилось, и пароход в итоге переименовали в экзотическое «Ориноко».

Конкурирующий «Кавказ и Меркурий» перед тем выпустил на Волгу пассажирский двухдечный пароход «Император Александр II», отделанный с особой роскошью — каюты и салоны 1-го и 2-го классов украшали лак, красное дерево, бронза, ковры, зеркала и инкрустации. Однако эксплуатация выявила убыточность сугубо пассажирского судна. Для Волги оптимальной оказалась одновременная перевозка людей и грузов, поэтому последующие суда подобного типа строились как грузопассажирские.

Другим новшеством Зевеке стало внедрение для эксплуатации на верхневолжском мелководном плесе судов с задним расположением колеса и малой осадкой.

Оборотистый прибалтийский немец выкупил у разорившихся хозяев все суда, организовав свое дело — «Общество пароходства и торговли под фирмою А.А.Зевеке». Неистощимый на нововведения, он все время опережал конкурентов, например, увеличил в полтора раза жалованье капитанов пассажирских пароходов, а пристанских агентов, напротив, перевел с твердого оклада на проценты с выручки, чтобы они активнее искали пассажиров и заказчиков. Он ввел для путешествующих I и II классом обратные билеты со скидкой в 10%, а для бедняков организовал IV класс буквально за копеечную плату. Пассажиры у Зевеке получили право прерывать поездку на промежуточных пристанях — такой услуги у конкурентов не имелось. В первый год самостоятельного ведения бизнеса он получил прибыль в 33 000 руб., и с тех пор никогда не работал с убытком.

***

Одновременно с повышением роста добычи нефти, встала проблема ее транспортировки. Из Баку — быстрорастущего нефтяного центра, ее везли на шхунах по Каспийскому морю до Волги, а далее по реке на баржах. Основной тарой служили бочки. Они часто бились, протекали, быстро приходили в негодность. Требовалось нечто новое.

Судовладельцы братья Артемьевы по совету Менделеева первыми построили нефтеналивной парусник. Но настоящий технологический прорыв осуществили братья Нобели, недовольные зависимостью от ненадежных способов транспортировки. Благодаря их усилиям с 1878 года по Каспию и Волге стал ходить первый в мире танкер «Зороастр» на паровом ходу. Товарищество Нобелей стало не только крупнейшим нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятием России, но и владельцем целой флотилии танкеров, нефтеналивных барж и пароходов-тягачей, войдя в число главных судовладельческих компаний.

Самым блестящим достижением Нобелей стала постройка по их заказу на Сормовском заводе первого в мире теплохода «Вандал», он же первый в мире дизель-электроход. Этот танкер открыл новую эру в истории судоходства.

К 1914 году в России работали уже около двухсот теплоходов, и она опережала по их числу даже Великобританию и Германию.

А в 1884 году «Кавказ и Меркурий» первым использовал нефть в качестве топлива паровых машин.

Если в 1890 году на Волге имелось 1015 пароходов, то к началу 1900-х их было уже 1586 единиц. Большую их часть изготовили в самой России. Пароходство стало сильнейшим стимулом для развития судостроения. Во многом на заказах речных судовладельцев выросли такие гиганты как Сормовский и Коломенский заводы. Первый, построивший до 1917 года почти 500 кораблей, стал основой «империи» промышленного магната Дмитрия Бенардаки. А русское кораблестроение выдвинуло фигуру мирового значения — академика Алексея Крылова.

***

Если за навигацию 1856 года по Волге прошло 577 судов, с общей ценностью груза более 6 млн рублей, то к 1917 г. объемы судоходства и товарооборота только на среднем течении реки составили: 6 490 судов за навигацию, 9 664 023 пудов груза на сумму 1 498 112 руб. 43 коп.

С 1860-х годов основным соперником речного пароходства (в России — почти исключительно волжско-камского) становятся быстрорастущие железные дороги. В 1861 году длина железнодорожных линий составляла около 16,5 тыс. км, а к 1890 году достигла 28,3 тыс. км. Уже в 1868 г. доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте страны составляла 56%. Железные дороги предлагали по сравнению с пароходством большую скорость, независимость от сезонных факторов (зимний ледостав на реках), и удобство доставки. Никакие попытки пароходчиков затормозить развитие соперника (петиции, что новая железнодорожная ветка «убьет пароходство на Волге и Каме… разорит целые общества акционеров…») не помогли, и им пришлось резко снижать фрахтовые ставки. Регулярные неурожаи (а основным грузом было зерно), когда объем перевозок по реке резко сокращался, окончательно добивали слабые компании.

Конкурируя между собой и с железными дорогами, выживали сильнейшие. Уже упомянутое «Общество пароходства и торговли под фирмою А. А. Зевеке» разорилось после смерти своего основателя. «Кавказ и меркурий» и «Самолет» активно перенимали его новации, быстрее обновляли флот и демпинговали. К тому же сын Зевеке-старшего — Александр оказался не столь оборотистым, больше увлекался велосипедными гонками и парусными регатами, и в 1899 году компания была продана за 2,87 млн руб.

А вот наследники железнодорожного магната Павла фон Дервиза (см. мою предыдущую статью), напротив, приумножили капитал через диверсификацию, организовав в 1893 году судоходное «Восточное Общество Товарных Складов и транспортирования товаров с выдачею ссуд» (ВОТС), связав рейсы созданного им пароходства с сетью железных дорог, что обеспечило им колоссальные прибыли.

Следствием безжалостной конкуренции стал феномен «пароходных гонок», когда суда соперничающих компаний устраивали между собой настоящие состязания на скорость, что порой приводило к авариям. Чтобы не вылететь в трубу, в речном транспорте возобладали тенденции к объединению. Первым шагом к этому стали заключение ценовых соглашений и картелей. В 1896 году «большая тройка» — «Кавказ и Меркурий», «Самолет» и «По Волге» — заключила так называемую «конвенцию» об унификации пассажирских и товарных тарифов и о согласовании расписаний. Между подписантами конвенции существовала договоренность и о распределении между ними грузов.

В 1906 году была создана лоббистская организация «Съезды судовладельцев Волжского бассейна». А в 1903-1906 годах существовал «Волжский синдикат» в составе «Кавказа и Меркурия» и ВОТС, установивший относительную монополию на определенные виды перевозок по Нижней Волге и Каспию. А 1913 году эти же две компании создали объединенное общество «КаМВО» и влили в него купленное ими пароходство знаменитой Марьи Кашиной (прототип Вассы Железновой). Получился самый большой в России трест речного судоходства (в него вошли также компании, перевозившие по Дунаю и северным рекам).

В судостроении имелись аналогичные тенденции – конкуренции Сормовского и Коломенских заводов положило конец приобретение их Международным коммерческим банком, объединивших заводы в концерн «Коломна-Сормово».

©Максим Артемьев, Forbes.ru. Оригинал материала

Библиографическое описание:

Зуев, А. В. Северное пароходное общество / А. В. Зуев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 14 (148). — С. 161-164. — URL: https://moluch.ru/archive/148/41579/ (дата обращения: 22.03.2023).

Одним из крупнейших пароходных обществ на Балтике в дореволюционной России было Северное пароходное общество. К сожалению, история создания и становления общества в отечественной науке недостаточно освящена. Эта публикация — первая попытка проведения такого исследования.

Северное пароходное общество открыло свои действия 15 октября 1900 г. на основании устава, утвержденного 25 февраля 1900 г., для устройства и содержания пароходных сообщений между русскими и иностранными портами, с целью перевозки пассажиров и грузов.

Учредителями Северного пароходного общества выступили: тайный советник Владимир Николаевич Рейтц, датский королевский генеральный консул Петр Петрович Берг, потомственный почетный гражданин Роберт Иванович Паллизен и С-Петербургский 1-ой гильдии купец Павел Григорьевич Мерк [1].

Первое общее собрание акционеров состоялось 15 октября 1900 г, которое постановило «открыть действия Общества немедленно» [2]. В собрании приняли участие 23 акционера, владеющими 7068 акциями общества [3].

В директоры правления на 1900/1903 гг. были избраны: К. Э. Регель, П. И. Сим и Г. Г. Мерк. В кандидаты в директора на 1900/1901 и 1902 годы были избраны А. Э. Стельп и П. И. Торсе. С момента создания общества председателем правления и директором — распорядителем состоял Павел Григорьевич Мерк [3]. С 1 июня 1907 г. председателем правления и фактически исполняющим обязанности директором — распорядителем общества стал Карл Эдуардович Регель.

Позднее число директоров правления было увеличено до пяти и «кандидатов к ним» до трех [4] Разрешение такое было получено от министра финансов 19 ноября 1901 г, причем не менее четырех директоров и двух кандидатов на должности директоров должны быть русские подданные. Кандидат из иностранных подданных мог вступить «в исполнение» должности директора, однако директором — распорядителем мог стать только русский подданный [4].

Правление общества располагалось по адресу: Петроград, Васильевский остров, Университетская наб. 25–1 — телеграфный адрес «Мерк». Конторы общества находились в Одессе (главная), Риге и Либаве. Что касается агентств общества, то они располагались в Москве, Ревеле, Киеве, Новороссийске, Екатеринодаре, Мариуполе, Николаеве, Керчи, Батуми, Риге, Либаве, Николаевске на Амуре и во всех заграничных портах захода пароходного общества