Чтобы избежать таких последствий, можно запомнить специальный чек-лист для проверки ошибок. Проверили дату – поставили мысленно галочку – уверены, что здесь ошибки уже не будет. Мы же подготовили список «опасных мест» для ТОРГ-12, на которые надо обратить внимание в первую очередь, и несколько рекомендаций, как свести риск ошибок к минимуму.

Проверка входящей или исходящей бумажной ТОРГ-12

- Даты

- ИНН

- Реквизиты компании, грузополучателя, поставщика и плательщика

- Ошибки в табличной части

- Подписи, расшифровки подписей, печати

- Реквизиты связанных документов

- Данные под табличной частью

Проверяем взаимосвязь товарной накладной с ТТН или транспортной накладной. Так как товарную накладную составляют в один день с отгрузкой или сразу после нее, дата ее создания не должна быть указана как предыдущий день и раньше. Ошибка в дате – повод для налоговой службы признать сделку нереальной. А отсутствие даты принятия товара в накладной даст им право снять вычет (Постановление ФАС Московского округа от 7 марта 2014 г. № Ф05-977/2014).

Опечатались в ИНН? Готовьтесь к тому, что налоговая служба не сможет идентифицировать поставщика и покупателя и получит право снять расходы у покупателя.

Согласно Письму ФНС от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104, ошибки в этих реквизитах при правильно указанном ИНН не помешают учесть расходы, но из-за нестыковок с другими документами вам придется предоставлять пояснения.

Особенно обратите внимание на стоимость и количество товаров, которые должны совпадать с данными счета-фактуры и транспортной накладной. В другом случае это будет поводом признать сделку нереальной и снять расходы.

Нельзя подтвердить расходы накладной без подписей или в том случае, если ее подписали неуполномоченные лица. Если ваш поставщик отказался от использования печати (имеет право согласно Федеральному закону от 06.04.15 № 82-ФЗ), попросите приложить письмо, подтверждающее этот факт.

Если реквизиты договора или заказа, по которому отгружен товар, и транспортной накладной не указаны или указаны с ошибкой, ждите – придет запрос пояснения.

Количество мест и масса товара, конечно же, должны совпадать с данными, указанными в табличной части накладной. Ошибка станет еще одним поводом для налоговой запросить пояснения.

Ошибки при переносе данных товарной накладной в «1С»

Этот тип ошибок не менее важен, так ошибки при переносе данных с бумажных документов могут повлиять на финансовый итог.

- Номера документов

- Даты

- Закладки

- НДС

- Счет-фактура

Необходимо различать номера документа, указанного контрагентом (красный цвет в примере), и номер документа, который присваивает база (зеленый цвет в примере).

Дата документа (красный цвет в примере) может отличаться от даты ввода документа (зеленый цвет в примере).

Услуги не должны быть занесены в закладку «Товары», и наоборот. Если это услуги, то поле «Склад» должно остаться пустым.

Не забудьте сравнить конечную сумму по документу: совпадает ли она с той, что указана на бумажном документе, а также выбран ли верный способ расчета НДС.

Обратите внимание, какой счет-фактура (при наличии) связана с этой накладной. В самом счете-фактуре также проверьте правильность проставления номеров и дат.

Способ вносить товарные накладные в «1С» без ошибок

Вы можете установить на свой компьютер программное обеспечение, которое поможет автоматизировать ввод бумажных документов. Например, используйте «Скан-Загрузку документов» – программу, которая позволит распознавать информацию с ТОРГ-12, счетов-фактур или УПД с отсканированного документа. Программа сама вносит эти данные в «1С».

Для начала необходимо указать папку, где хранятся сканы документов, или сканер, с которого будут поступать изображения.

При обработке документа для правильного распознавания нужно указать вид документа и тип печатной формы. Из доступных в данной папке файлов выбрать нужный и запустить процесс расшифровки.

Программа даст вам возможность предварительно просмотреть распознанные данные, прежде чем создавать на их основании запись о поступлении товаров. Благодаря этому можно проверить, все ли данные указаны верно.

Если товар от поставщика приходит с одним наименованием, а приходовать нужно с другим, программу достаточно один раз «научить», как значится данная номенклатура у вас. Так, если в номенклатуре поставщика мука, например, называется «Мука пшеничная», а в базе – «Пшеничная мука», программа не найдет соответствие и выделит такое поле красным. Надо нажать на это поле, выбрать из базы соответствующую номенклатуру (или ввести 1 раз вручную) – и в следующий раз программа уже запомнит и подберет соответствие самостоятельно.

Также программа проверяет расчет НДС. Даже если случается ошибка в цифрах, происходит автоматическая проверка: программа сверит количество, сумму, цену, ставку НДС, сумму НДС и итоговую сумму с НДС. В случае расхождения программа выделит поля, нуждающиеся в проверке.

В результате информация будет внесена, и вам останется при необходимости заполнить остальные поля (например, «Склад») и провести документ. Программа становится незаменимым помощником в тех случаях, когда вы получаете товарные накладные со списком наименований более 10 строк.

Попробуйте сами! По этой ссылке можно скачать бесплатную лайт-версию «Скан-Загрузки документов».

Скачать лайт-версию

Какие недочеты в товарной накладной могут привести к доначислению налогов, а какие нет

«Российский налоговый курьер», 2015, N 16

Минфин назвал реквизиты «первички», в которых лучше не ошибаться.

Реквизит «Грузоотправитель и его адрес» необязателен для заполнения.

Ошибки в товарной накладной можно исправить.

Товарная накладная (ранее составлялась по унифицированной форме N ТОРГ-12) важна как для признания в налоговом учете расходов на покупку активов, так и для вычета НДС (абз. 2 п. 1 ст. 172 и абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ). Ведь она подтверждает переход права собственности на приобретенное имущество. Если товарная накладная составлена с ошибками, налоговики зачастую отказывают покупателю в вычете НДС и учете расходов.

Проанализируем судебную практику, разъяснения Минфина России и налоговиков, чтобы выявить опасные реквизиты. Сформулируем аргументы, которые помогут организациям противостоять необоснованным претензиям.

Контролеры согласны, что несущественные ошибки в накладных не препятствуют учету расходов и вычету НДС

Минфин России разъяснил, какие ошибки в первичных документах не являются основанием для отказа в признании расходов. К ним относятся недочеты, которые не препятствуют налоговикам в ходе проверки идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, работ или услуг и их стоимость (Письмо от 04.02.2015 N 03-03-10/4547). ФНС России поддержала этот подход (Письмо от 12.02.2015 N ГД-4-3/2104@).

Значит, наиболее опасны ошибки в следующих реквизитах товарной накладной (наименования реквизитов приведены согласно унифицированной форме N ТОРГ-12, утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132):

- поставщик, его адрес, телефон, факс, банковские реквизиты;

- плательщик, его адрес, телефон, факс, банковские реквизиты;

- наименование, характеристика, сорт, артикул товара (столбец 2 табличной части);

- сумма с учетом НДС (столбец 15 табличной части).

Отсутствие в накладной банковских реквизитов поставщика или покупателя не опровергает факт приобретения товара. Столичные налоговики подтвердили, что этот недочет не влияет на признание расходов и вычет НДС (Письмо УФНС России по г. Москве от 26.04.2010 N 16-15/43834).

Если организация использует самостоятельно разработанную форму товарной накладной, важно, чтобы в ней были все реквизиты, обязательные для «первички» (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее — Закон о бухучете):

- наименование и дата составления документа;

- название организации или Ф.И.О. предпринимателя, от имени которого составлен документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- единица измерения;

- наименование должности, фамилия, инициалы и подписи лиц, ответственных за оформление операции (подробнее читайте во врезке ниже).

Обратите внимание! Рискованно визировать накладную факсимильной подписью

Налоговики утверждают, что первичные документы нельзя подписывать с помощью факсимиле. Ведь на них должна стоять личная подпись ответственного лица (Письма ФНС России от 23.09.2008 N 3-1-11/469@ и УФНС России по г. Москве от 25.01.2008 N 20-12/05968).

Но законодательство изменилось. Требование о проставлении личной подписи было прописано в Федеральном законе от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Этот документ утратил силу с 1 января 2013 г. Теперь в списке обязательных реквизитов «первички» упоминается просто подпись (пп. 7 п. 2 ст. 9 Закона о бухучете).

Несмотря на это, судебная практика остается неоднозначной. Многие суды по-прежнему против подписания «первички» факсимильными подписями. По их мнению, документы, заверенные факсимиле, недействительны. То есть с помощью таких бумаг нельзя подтвердить никаких фактов хозяйственной деятельности. В том числе факта приобретения товара (Постановления ФАС Дальневосточного от 02.04.2014 N Ф03-1016/2014, Поволжского от 01.04.2014 N А57-4665/2013 и Центрального от 28.03.2013 N А68-2818/12 округов).

Конечно, организация вправе ссылаться на изменение законодательства о бухучете. Но это не гарантирует ей победу в споре. Поэтому безопаснее не визировать товарные накладные и другую «первичку» факсимильными подписями. Даже если этот вариант подписания документов предусмотрен в соглашении с контрагентом (п. 2 ст. 160 ГК РФ).

Незаполнение или отсутствие в накладной других реквизитов не столь принципиально. Например, компания сама решает, заполнять или нет строку «Организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты». Налоговики считают этот реквизит товарной накладной необязательным для заполнения (Письмо ФНС России от 25.11.2014 N ЕД-4-15/24227@). Значит, ошибки в нем не должны приводить к отказу в учете расходов и вычете «входного» НДС.

Примечание. Отсутствие в накладной второстепенных реквизитов не опровергает факт приобретения товара.

При наличии других доказательств фиктивности сделки ошибки в товарной накладной только подтвердят подозрения

Суды считают, что наличие в товарной накладной ошибок не опровергает поставку товаров и принятие их к учету. Недочеты свидетельствуют лишь о нарушении правил ведения учета. Значит, ссылка налоговиков только на эти дефекты не может быть основанием для исключения у покупателя расходов и отказа в вычете НДС (Постановления ФАС Московского от 26.02.2014 N Ф05-576/2014, Западно-Сибирского от 01.03.2012 N А75-1969/2011, Уральского от 30.06.2011 N Ф09-3562/11, Восточно-Сибирского от 20.12.2007 N А19-7415/07-33-Ф02-9351/07 и от 14.12.2007 N А19-8418/07-57-Ф02-9192/07 округов).

Но при наличии других доказательств нереальности сделки суд может поддержать инспекторов (Постановления ФАС Северо-Кавказского от 20.09.2013 N А53-24630/2012, Уральского от 17.02.2012 N Ф09-99/12 и Западно-Сибирского от 06.11.2009 N А27-1367/2009 округов).

Какие претензии к оформлению товарных накладных организации успешно оспаривают в судах Не указана дата отгрузки или приемки товара

По мнению налоговиков, отсутствие в накладной этих сведений является доказательством того, что покупатель не получил товар. Значит, он не вправе включать стоимость товара в налоговые расходы и принимать к вычету «входной» НДС (абз. 2 п. 1 ст. 172 и абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ).

Но дата отгрузки товара поставщиком и дата его получения покупателем не являются обязательными реквизитами. К таковым относится лишь дата составления самой накладной (пп. 2 п. 2 ст. 9 Закона о бухучете). Поэтому суды считают, что отсутствие в накладных дат передачи и приемки товара не препятствует учету расходов и вычету НДС (Определение ВАС РФ от 17.12.2009 N ВАС-16581/09, Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.05.2015 N Ф07-2297/2015, ФАС Московского округа от 12.08.2011 N КА-А40/8591-11 и от 12.03.2010 N КА-А41/1727-10).

Отсутствуют реквизиты доверенности лица, подписавшего накладную

Этот недочет также не опровергает факт поставки и оприходования товара. Особенно если другие реквизиты товарной накладной заполнены безупречно. Главное, чтобы у лица, подписавшего накладную, были на то полномочия. Поэтому к накладной необходимо приложить копию доверенности. Это поможет отклонить претензии.

Более того, стороны сделки вправе внести исправления в накладную (п. 7 ст. 9 Закона о бухучете). То есть вписать в нее реквизиты доверенности. Поскольку накладную составляет продавец, изменения в нее должен вносить именно он. Исправления необходимо заверить подписями тех лиц, которые оформляли накладную, и указать их фамилии и инициалы. Также нужно поставить дату внесения изменений.

Большинство судов разрешают покупателю учесть расходы и принять НДС к вычету, даже если в накладной нет ссылки на реквизиты доверенности (Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского от 18.09.2014 N А03-24469/2013, ФАС Западно-Сибирского от 01.03.2012 N А75-1969/2011, Московского от 29.02.2012 N А40-127306/10-90-714 и Поволжского от 22.05.2007 N А12-16921/06 округов). Арбитры считают этот дефект незначительным. Но только при отсутствии других признаков фиктивности сделки.

Не указана должность или расшифровка подписи лица, подписавшего накладную

Оба этих реквизита товарной накладной относятся к обязательным (пп. 6 и 7 п. 2 ст. 9 Закона о бухучете). На это обычно и ссылаются налоговики, снимая расходы и отказывая в вычете НДС.

Но суды рассуждают иначе. По их мнению, отсутствие в накладной наименования должности и расшифровки подписи является незначительным недостатком. Оно свидетельствует прежде всего о нарушении правил ведения учета.

Причем это нарушение допущено продавцом. Покупатель не должен отвечать за ошибки контрагентов (Определение Конституционного Суда РФ от 16.10.2003 N 329-О).

Если факты отгрузки и приемки товаров подтверждены, покупатель вправе учесть их стоимость в налоговом учете и принять «входной» НДС к вычету даже при отсутствии расшифровки подписи (Постановления ФАС Поволжского от 22.05.2012 N А55-5626/2010 и от 22.05.2007 N А12-16921/06, Восточно-Сибирского от 22.09.2011 N А58-6676/2010 и Московского от 14.09.2011 N А40-123143/10-116-503 округов).

Помимо товарных накладных, факт получения товаров можно подтвердить договорами, транспортными накладными, актами сверки с поставщиками, документами складского учета, распечатками карточек счетов бухучета, свидетельствующих об оприходовании ТМЦ (например, счета 10 или 41).

Еще один аргумент — отсутствие расшифровки подписи лица, подписавшего товарную накладную, не препятствует идентификации поставщика, покупателя, наименования товара, его количества и даты отпуска. Значит, этот недочет не приводит к негативным налоговым последствиям. Это отмечают некоторые суды (Постановления ФАС Центрального от 31.05.2011 N А35-9286/2010 и Северо-Западного от 04.05.2011 N А13-7011/2010 округов).

Примечание. Многие недостатки в оформлении товарных накладных суды считают несущественными.

Минфин России согласен, что недочеты в «первичке», не создающие препятствий для идентификации существенных аспектов сделки, не влекут отказа в учете расходов (Письмо от 04.02.2015 N 03-03-10/4547). На это целесообразно ссылаться при возникновении разногласий.

Отсутствует ссылка на транспортную накладную

Если товары покупателю доставляет сторонний перевозчик, в товарной накладной поставщик указывает реквизиты транспортной накладной — ее номер и дату. Отсутствие этих сведений налоговики считают серьезным нарушением. По их мнению, это ставит под сомнение реальность транспортировки товара. Поэтому инспекторы отказывают покупателю в учете расходов и вычете «входного» НДС.

Суды отмечают, что ссылка на транспортную накладную не является обязательным реквизитом товарной накладной. Даже без этой ссылки можно достоверно установить, кто, когда и какой товар получил. Отсутствие сведений о транспортной накладной не препятствует оприходованию товара. Ведь организация принимает товар к учету на основании товарной накладной. Данных в ней для этого достаточно.

Поэтому суды не видят препятствий для признания расходов и вычета НДС по товарам, отгрузка которых оформлена со столь незначительным недочетом (Постановления ФАС Северо-Западного от 26.09.2013 N А13-9242/2012 и от 08.11.2011 N А13-12880/2010, Центрального от 22.12.2010 N А68-11668/09, Восточно-Сибирского от 24.06.2008 N N А19-15326/07-57-Ф02-2709/08 и А19-15325/07-24-Ф02-2707/08 округов).

Не указана масса брутто груза

В товарной накладной, помимо количества товара, предусмотрен столбец для указания массы брутто. То есть веса товара вместе с тарой и упаковкой (столбец 9 табличной части). Незаполнение этого реквизита в совокупности с другими недочетами налоговики признают нарушением, которое влечет отказ в вычете НДС и учете расходов.

Многим организациям сведения о массе брутто просто не нужны. Особенно если они принимают товар к учету поштучно. Суды учитывают это обстоятельство и отклоняют претензии инспекторов (Постановления ФАС Северо-Кавказского от 26.10.2009 N А53-27009/2008-С5-34, Московского от 21.08.2008 N КА-А40/7847-08, Восточно-Сибирского от 18.03.2008 N А33-6296/07-Ф02-967/08 и от 06.03.2008 N А19-11334/07-51-Ф02-737/08 округов).

Даже если товар приходуется по весу, отсутствие в накладной данных о массе брутто не опровергает факт приобретения товара. Этот реквизит не относится к обязательным для заполнения.

Поэтому суды разрешают покупателям признать расходы на покупку весовых товаров и принять «входной» НДС по ним к вычету (Постановления ФАС Поволжского от 05.05.2011 N А49-5601/2010, Уральского от 28.04.2011 N Ф09-1468/11-С2, Московского от 16.02.2009 N КА-А40/374-09 и Западно-Сибирского от 11.09.2007 N Ф04-6170/2007(37886-А03-29) округов).

Е.Вайтман

Эксперт журнала

«Российский налоговый курьер»

Товарная накладная: на что обратить внимание

Товарная накладная — документ, с которым сталкивается любое предприятие. Ошибки в ТОРГ-12 могут стать поводом для претензий со стороны налоговой инспекции. На что важно обратить внимание при составлении накладных, расскажем в статье.

Нюансы датирования

Товарная накладная содержит даты в трех местах:

- дату оформления накладной (вверху рядом с номером документа);

- дату отгрузки (ставится в нижнем левом углу под подписью лица, отпустившего груз);

- дату получения товара (ставится в нижнем правом углу под подписью грузополучателя).

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, обязательно нужно указать дату составления ТОРГ-12. Даты отгрузки и получения товара не являются обязательными реквизитами. Но несмотря на это, лучше проставлять все три даты, чтобы не возникло споров с контрагентом или ФНС при проверке.

Важно, чтобы даты накладной и сопутствующих документов стыковались. При заполнении накладной важно помнить, что ТОРГ-12 не может быть выписана и подписана раньше, чем оформлен договор. Такая ситуация может поставить сделку под сомнение.

Если груз получает лицо по доверенности, обратите внимание на дату: доверенность должна быть выписана не позднее фактической отгрузки товара.

Реквизиты сторон

В ТОРГ-12 есть строки, в которых нужно обозначить реквизиты сторон — участников сделки. В частности, нужно отметить наименование организаций, адрес, банковские реквизиты. Многие бухгалтеры вносят также ИНН компании, хотя напрямую такого требования нет. Некоторые специалисты считают ИНН частью банковских реквизитов. Чтобы не было лишних споров с налоговой инспекцией, рекомендуем указывать в накладной ИНН организации.

Если в реквизитах допущена ошибка, которая не препятствует идентификации налогоплательщика, ТОРГ-12 можно не переделывать. Если часть реквизитов в накладной отсутствует, их можно дописать вручную. Например, если поставщик не вписал банковские реквизиты покупателя, покупатель вправе внести их сам. Желательно при внесении таких дополнений уведомить и поставщика, чтобы он также дополнил документ (оба экземпляра ТОРГ-12 должны быть идентичны).

Ошибки в накладной, которые не препятствуют идентификации сторон, наименования товара и его стоимости, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих расходов для целей налогообложения прибыли организаций (письмо Минфина РФ от 28.08.2014 № 03-03-10/43034, письмо ФНС РФ от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@).

ТОРГ-12 и счет-фактура

Контролирующие органы не раз заявляли, что данные отгрузочного документа должны совпадать с данными счета-фактуры. Поэтому нужно следить за тем, чтобы наименование, количество, стоимость товара в накладной и счете-фактуре были идентичны (абз. 3 п. 1 письма ФНС от 11.04.2012 № ЕД-4-3/6103).

Оригинал или копия

Если компания работает с контрагентами из других городов, может возникнуть проблема в получении оригиналов накладных.

Для продавца отсутствие оригинала ТОРГ-12 практически не опасно. Так как любая реализация для организаций на ОСНО — это налогооблагаемый доход. Следовательно, если ФНС при проверке не обнаружит надлежаще оформленной товарной накладной, ей не выгодно признавать операцию недействительной. Есть риск получить штраф в размере 10 000 рублей за отсутствие первичной документации (ст. 120НК РФ, письмо Минфина России от 09.06.2011 № 03-02-07/1-187).

Отсутствие оригинала накладной у покупателя чревато тем, что налоговики могут «снять» расходы. А значит, будут штрафы и пени, доначисление налогов.

Для продавца важна оригинальная подпись покупателя — ведь она служит подтверждением того, что товар получен и претензий нет. Если между контрагентами возникнут разногласия по поставке, верно оформленные документы помогут отстоять свою позицию в суде.

Рекомендуем прописывать весь документооборот в договоре поставки. При необходимости можно предусмотреть штрафные санкции за несвоевременную отправку оригиналов документов.

Ошибки в документах – счетах-фактурах и «первичке» (бумажных или электронных[1]) неизбежны. Ведь от ошибок, как известно, никто не застрахован. И не всегда в этом виновата компания, которая составляет документы. Случается так, что в процессе их оформления изменяются реквизиты самой компании или ее контрагента либо условия сделки.

В редких случаях учетные документы, имеющие погрешности в оформлении, можно оставить в том виде, в каком они составлены изначально. Чаще всего требуется внести в них исправления. Но как правильно это сделать? Какие требования законодательства следует учесть?

Ошибки в документах могут быть выявлены любым из участников сделки, но исправить их, несомненно, должно лицо, составившее документы. Согласия контрагента для этого (если только речь не идет о взаимной договоренности сторон об изменении стоимости ранее отгруженных товаров, оказанных услуг, выполненных работ) не требуется. Достаточно лишь уведомить о данном факте контрагента и, соответственно, после устранения ошибок направить ему исправленные экземпляры документов.

Как правило, ошибки допускаются одновременно и в первичном документе (товарной накладной, акте), и в счете-фактуре, хотя на практике могут быть ситуации, когда требуется исправить только один из них.

Основания и правила устранения погрешностей в оформлении вышеупомянутых документов в главном схожи: обязательному исправлению подлежат существенные ошибки. Но имеются и некоторые различия, которые как раз и обусловлены разными подходами к определению степени существенности ошибки, выявленной в первичном учетном документе либо счете-фактуре.

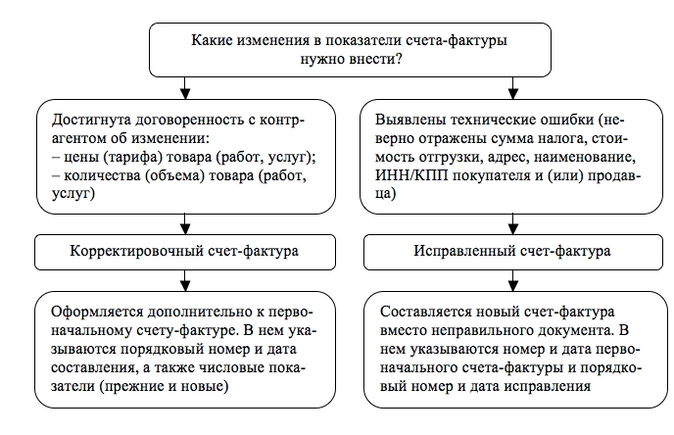

Порядок исправления ошибок в счете-фактуре, который представляет собой документ налогового учета, определен гл. 21 НК РФ. В частности, ее положения помимо первичного документа допускают составление налогоплательщиками еще двух видов документов: корректировочного и исправленного (ст. 169 НК РФ). Ситуации, при которых необходимо составить тот или иной счет-фактуру, следует различать.

Корректировочный счет-фактура

Несмотря на то, что корректировочный счет-фактура имеет свой порядковый номер и в нем указывается дата составления, он по своей сути является дополнением к первоначальному счету-фактуре. Ведь в нем наравне с ранее отраженными сведениями об осуществленной операции дополнительно отражаются новые стоимостные и количественные показатели ранее отгруженных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, а также окончательный результат произведенной корректировки (то есть увеличение или уменьшение показателей) (п. 1, 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры[2]).

Налоговые нормы (п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ) предписывают составлять корректировочный счет-фактуру только при определенных обстоятельствах (которые приводят к изменению цены (тарифа) и объема (количества) отгрузки) и при достижении взаимной договоренности между участниками сделки о корректировке стоимости (количества или цены). К числу определенных обстоятельств, в частности, относится следующее:

- увеличение или уменьшение стоимости отгрузки (например, вследствие предоставления скидки покупателю или изменения условий сделки);

- возврат продавцу не оприходованных покупателем товаров[3];

- утилизация покупателем (по договоренности с продавцом) принятых на учет бракованных товаров[4];

- недостача товара или расхождения в сведениях о количестве товара (объеме работ или услуг), указанных в товарно-сопроводительных документах и счете-фактуре[5].

Принимая во внимание форму корректировочного счета-фактуры и правила его заполнения, можем с уверенностью утверждать, что поводом для составления такого документа является не исправление существенных ошибок, допущенных при его оформлении, а согласованная сторонами корректировка стоимости (количества или цены) по совершенной операции. Словом, упомянутая коррекция не имеет ничего общего с исправлением ошибок.

Исправленный счет-фактура

Исправлять счет-фактуру необходимо в том случае, если в первоначальном документе допущены существенные ошибки. Такими признаются ошибки, которые препятствуют налогоплательщику реализовать право на вычет «входного» НДС. Если же ошибка не признается таковой, изменения в счет-фактуру можно не вносить.

Существенные ошибки

Названные ошибки в счете-фактуре перечислены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид ошибки | В чем проявляется | Строка, графа счета-фактуры |

| Нельзя определить, кто именно является продавцом или покупателем (пп. 2 п. 5, пп. 2 п. 5.1 ст. 169 НК РФ) | Неверно указаны сведения в наименовании, адресе, ИНН/КПП продавца или покупателя* | Строки 2, 2а, 2б, 6,6а, 6б |

| Нельзя определить, какой именно товар, работа или услуга реализованы или приобретены (пп. 5 п. 5, пп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК РФ) | Неверно указано наименование товара, работ или услуг | Графа 1 |

| Невозможно определить стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) или сумму предоплаты (пп. 8 п. 5, пп. 5 п. 5.1 ст. 169 НК РФ) |

Неверно, например, указаны:

– наименование валюты (пп. 6.1 п. 5, пп. 4.1 п. 5.1 ст. 169 НК РФ); – количество товаров (работ, услуг) (пп. 6 п. 5 ст. 169 НК РФ); – цена товаров (работ, услуг) (пп. 7 п. 5 ст. 169 НК РФ)** |

Строка 7, графы 3, 4, 5 |

| Невозможно определить ставку НДС (пп. 10 п. 5, пп. 6 п. 5.1 ст. 169 НК РФ) | Указана ставка 18%, а налог исчислен исходя из ставки 10% либо по операциям, поименованным в ст. 149 НК РФ, начислен НДС по ставке 10 или 18% | Графа 7 |

| Нельзя определить предъявляемую покупателю сумму налога (пп. 11 п. 5, пп. 7 п. 5.1 ст. 169 НК РФ) | Допущена арифметическая ошибка при умножении графы 5 на графу 7 или не заполнены показатели указанных граф | Графа 8 |

| Нельзя определить, кем подписан счет-фактура (п. 6 ст. 169 НК РФ) | Счет-фактура завизирован лицом, не имеющим на это полномочий*** | Строки для указания Ф. И. О. и проставления подписей |

*

Если в счете-фактуре есть опечатки в наименовании покупателя (заглавные буквы заменены строчными и наоборот, проставлены лишние символы (тире, запятые) и др.), которые не препятствуют идентификации покупателя, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога (Письмо Минфина России от 02.05.2012 № 03‑07‑11/130).

**

Счета-фактуры с арифметическими ошибками, допущенными в графе 5 (в ней отражается результат перемножения показателей граф 3 и 4), не могут признаваться основанием для принятия к вычету сумм НДС (письма Минфина России от 18.09.2014 № 03‑07‑09/46708, от 30.05.2013 № 03‑07‑09/19826).

***

Некоторые суды (см. Постановление ФАС ДВО от 10.06.2014 № Ф03-2116/2014 по делу № А51-17093/2013) считают, что подписание счетов-фактур неустановленными лицами в силу п. 2 ст. 169 НК РФ уже является самостоятельным основанием для отказа в принятии налоговых вычетов по НДС. Однако есть судебные решения (см. Постановление АС СКО от 11.06.2015 № Ф08-3452/2015 по делу № А32-26952/2012), в которых арбитры признали подписание счетов-фактур неустановленным и неуполномоченным лицом несущественным обстоятельством.

Обобщим сказанное. Составлять исправленный счет-фактуру необходимо, если:

- допущена техническая ошибка. Таковой признается ошибка, возникшая в результате неправильного ввода данных о цене и (или) количестве отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в специализированные программы, используемые для ведения бухгалтерского и налогового учета (письма Минфина России от 25.02.2015 № 03‑07‑09/9433, от 15.08.2012 № 03‑07‑09/119, ФНС России от 01.02.2013 № ЕД-4-3/1406@);

- допущена арифметическая ошибка (то есть ошибка в вычислениях) (Письмо Минфина России от 13.04.2012 № 03‑07‑09/34);

- неверно указаны наименования, адреса, ИНН/КПП покупателя и продавца;

- счет-фактура подписан неуполномоченным лицом.

Если ошибка в счете-фактуре не препятствует идентификации продавца, покупателя, наименования товаров (работ, услуг), их стоимости, а также налоговой ставки и суммы налога, предъявленной покупателю, то новые экземпляры счетов-фактур не составляются (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры[6]).

Порядок составления исправленного счета-фактуры

Исправленный счет-фактура – это новый счет-фактура (а не дополнение – как корректировочный счет-фактура), который оформляется вместо неправильного документа. Способ составления – бумажный или электронный, значения в данном случае не имеет. Причем исправленному счету-фактуре присваиваются не новый номер и дата, а указываются номер и дата первоначального счета-фактуры (то есть показатель строки 1 остается неизменным). В то же время заполняется строка 1а счета-фактуры, в которой отражаются порядковый номер и дата исправления. Остальные показатели нового экземпляра счета-фактуры, в том числе новые (первоначально не заполненные) или уточненные (измененные), указываются в соответствии с настоящим документом (абз. 3 п. 7 Правил заполнения счета-фактуры).

И последнее. Изложенный порядок применяется и при внесении исправлений в корректировочный счет-фактуру (при выявлении в ранее составленном документе существенных ошибок) (п. 6 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры).

Подведем предварительные итоги. Резюмируя вышесказанное, покажем схематично отличия между корректировочным и исправленным счетами-фактурами.

Надо ли исправлять первичные документы?

Итак, исправленный счет-фактура составлен. Нужно ли вносить изменения в «первичку»?

Счета-фактуры оформляются на основании первичного документа (товарной накладной, акта оказанных услуг или выполненных работ). Поэтому если в счете-фактуре имела место ошибка, то она почти гарантировано присутствует и в первичном документе («почти» – когда оба документа составляются вручную без применения специализированных автоматизированных средств учета). И если ошибка является существенной для счета-фактуры, то таковой она будет и для первичного документа. Данный вывод обусловлен:

- разъяснениями Минфина из Письма от 04.02.2015 № 03‑03‑10/4547[7], из которых следует, что существенными ошибками в первичных документах считаются ошибки, которые возникли в результате неправильного указания сведений, отнесенных к разряду обязательныхреквизитов[8];

- сравнительным анализом обязательных реквизитов первичного учетного документа, приведенных в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, с вышеупомянутым перечнем существенных ошибок в счете-фактуре (см. таблицу 2).

Таблица 2

|

Обязательные реквизиты

первичного документа |

Перечень существенных ошибок

в счете-фактуре |

|

Указываются:

– наименование документа; – дата составления документа; – наименование лица, составившего документ; – содержание факта хозяйственной жизни; – величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; – наименование должностей лиц, ответственных за оформление документа; – подписи и Ф. И. О. лиц, подписавших документ |

Неверно отражены:

– наименование, адрес, ИНН/КПП продавца и (или) покупателя; – наименование товаров, работ или услуг; – наименование, код валюты; – количество товаров (работ, услуг); – цена товаров (работ, услуг); – применяемая ставка налога; – Ф. И. О. лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур |

Порядок исправления первичных документов можно разработать самостоятельно

В обоснование данного тезиса можем привести следующие аргументы.

Во-первых, возможность внесения исправлений в первичные учетные документы установлена ч. 7 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете. Здесь же оговаривается, что исправлению подлежит не всякий документ. Например, нельзя изменить кассовые и банковские документы (п. 4.7 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210‑У, п. 16 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ[9]).

Во-вторых, механизм внесения исправлений в первичные документы ч. 7 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете не регламентирован. Здесь установлены лишь минимальные требования к содержанию исправленного первичного документа: обязательное указание даты внесения исправлений, а также идентифицирующих сведений о лицах, сделавших это. По сути, в норме изложены основные правила корректурногоспособа внесения исправлений, порядок осуществления которого приведен в разд. 4 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете[10] (далее – Положение).

Между тем отсутствие в Законе о бухгалтерском учете детализированного порядка внесения исправлений в первичные учетные документы дает организациям определенную свободу. Они вправе разработать подходящий способ осуществления правки в «первичке» с учетом особенностей документооборота (разумеется, этот момент необходимо отразить в учетной политике).

Кстати, на наличие у экономических субъектов подобного права Минфин указал в Письме от 22.01.2016 № 07‑01‑09/2235. И это справедливо, поскольку в случае применения электронных документов внесение в них исправлений, например, вышеупомянутым корректурным способом невозможно.

Нюансы, которые нужно учесть при утверждении способа исправления «первички»

В настоящее время распространены следующие способы внесения исправлений в первичные учетные документы.

1. Внесение исправлений в изначальный учетный документ.

Алгоритм действий в данном случае определен разд. 4 Положения. Этот способ применяется в отношении документов, составленных вручную или автоматизированным способом (то есть при помощи специализированных бухгалтерских программ, например 1С: Бухгалтерия). Ведь в последнем случае, несмотря на, казалось бы, электронный метод создания документа, он таковым не является, так как в документообороте подобный документ используется как обычный бумажный.

Порядок действий таков: зачеркиваются неправильный текст или суммы и надписываются над зачеркнутым исправленный текст или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Устранение ошибки должно быть оговорено надписью «исправлено», подтверждено подписью лиц, подписавших документ. Также проставляется дата исправления.

Недостатком данного способа является невозможность его использования, если нужно внести не одно, а несколько исправлений в документ (последний становится нечитаемым). Неудобен он и при исправлении двусторонних документов, поскольку изменения должны быть внесены в оба экземпляра[11].

2. Выставление нового (корректирующего) документа.

Сразу оговоримся, названный метод основан на способе внесения исправлений по аналогии с утвержденным порядком составления исправленных счетов-фактур, который прописан в п. 7 Правил заполнения счета-фактуры. А название – новый (корректирующий) документ – взято из Рекомендаций Фонда НРБУ БМЦ Р-41/2013‑КпР «Внесение исправлений в первичные документы»[12]. Хотя по смыслу анализируемого вопроса и с учетом используемой аналогии со счетами-фактурами в данном случае правильнее говорить о новом (исправленном) документе. Но чтобы не путать читателя, мы не будем отступать от используемой в названных рекомендациях терминологии (тогда как фактически мы будем говорить именно о составлении нового первичного документа взамен неправильного).

При применении данного метода необходимо соблюсти минимальные требования ч. 7 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете: составленный новый документ должен идентифицировать исправленный по дате внесения исправления и подтверждать его подлинность подписями (с расшифровкой) лиц, составивших документ.

Обратите внимание

Хотя при обнаружении ошибок в первичном документе Законом о бухгалтерском учете не предусмотрена замена ранее принятого к учету первичного учетного документа новым (на это, в частности, указали финансисты в Письме № 07‑01‑09/2235), арбитры тем не менее считают возможным осуществление подобной замены.

Например, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2013 по делу № А64-3569/2012 отмечено: закон не исключает права налогоплательщика и его контрагентов вносить исправления в счета-фактуры и первичные документы, составленные с нарушением установленного порядка либо содержащие недостоверные сведения о совершенных хозяйственных операциях, и не запрещает налогоплательщику устранять несоответствие первичных документов требованиям бухгалтерского законодательства путем внесения в неправильно оформленный документ исправлений, его переоформления, замены на оформленный в установленном порядке и представлять переоформленные первичные документы в налоговый орган или в суд для обоснования правомерности применения налоговых вычетов или расходов по налогу на прибыль.

В части электронных документов необходимо пояснить следующее. В силу технических особенностей их составления использование корректурного способа внесения исправлений не представляется возможным. Следовательно, в случае применения электронного документооборота единственным возможным вариантом устранения ошибок является составление нового (корректирующего) документа.

В настоящее время утверждены лишь электронные форматы некоторых первичных документов (см. Письмо ФНС России от 09.02.2016 № ЕД-4-2/1984@):

- товарной накладной (форма ТОРГ-12) и акта приемки-сдачи работ (услуг)[13];

- документа о передаче товаров при торговых операциях[14];

- документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг)[15].

О перспективе расширения в ближайшее время перечня электронных первичных документов ФНС сообщила в Письме от 09.12.2015 № ЕД-4-2/21577, указав, какие именно мероприятия проводятся в этой области.

Но вернемся от перспектив к реалиям. Форматы не всех указанных выше первичных документов предусматривают специального поля для отражения номера и даты исправления. А это (как упоминалось ранее) необходимый атрибут для устранения ошибок в «первичке». Однако данная проблема решается довольно легко. Ведь хозяйствующий субъект вправе дополнить документ обозначенными полями самостоятельно: например, форму электронного первичного документа – информационным полем, в котором будут отражаться сведения о номере и дате исправления.

* * *

Резюмируем сказанное. Внесение исправлений в счета-фактуры и первичные документы требует от вносящего их налогоплательщика определенных знаний. При выявлении в счетах-фактурах ошибок (подчеркнем, существенных) необходимо составить новый (это важно!) «исправительный» документ (независимо от формата первоначального – бумажного или электронного). Причем согласовывать внесение изменений в счет-фактуру с контрагентом не нужно.

Соответствующие изменения, как правило, требуется внести и в первичный документ (товарную накладную, акт оказанных услуг или выполненных работ), поскольку счет-фактура оформляется на основании этого документа. И если ошибка является существенной для счета-фактуры, то таковой она, вероятно, будет считаться и для первичного документа.

Способ внесения исправлений в «первичку» хозяйствующий субъект вправе разработать самостоятельно с учетом особенностей документооборота. Подобная возможность обусловлена отсутствием в Законе о бухгалтерском учете детализированного механизма внесения исправлений в первичные учетные документы.

На практике распространены такие способы устранения ошибок:

- внесение исправлений в изначальный первичный учетный документ (так называемый корректурный способ). Использовать корректоры и подчищать текст для исправления первичных учетных документов не следует, подобные документы являются недействительными;

- оформление нового исправленного экземпляра первичного документа (по аналогии с исправленным счетом-фактурой).

[1] Федеральный закон от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) допускает два способа оформления первичных документов: на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Ни один из них не является приоритетным, поскольку электронный документ равнозначен бумажному (разумеется, если они оформлены и подписаны с учетом требований законодательства). Также в электронной форме можно составлять счета-фактуры (п. 1 ст. 169 НК РФ).

[2] Утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (далее – Постановление № 1137).

[3] См. Письмо Минфина России от 01.04.2015 № 03‑07‑09/18053.

[4] См. Письмо Минфина России от 13.07.2012 № 03‑07‑09/66.

[5] См. письма Минфина России от 12.05.2012 № 03‑07‑09/48, ФНС России от 01.02.2013 № ЕД-4-3/1406@.

[6] Утверждены Постановлением № 1137.

[7] Письмом ФНС России от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@ данные разъяснения доведены до сведения территориальных налоговых органов и налогоплательщиков.

[8] Буквально финансисты перечислили в названном письме квалифицирующие признаки несущественных ошибок для первичных документов. Это ошибки, не препятствующие идентификации продавца, покупателя товаров (работ, услуг), наименования товаров (работ, услуг) и их стоимости, других обстоятельств документируемого факта хозяйственной жизни. Хотя в данном письме обозначен подход к недочетам в документах применительно к налогу на прибыль, полагаем, его можно распространить на НДС. Ведь условием для признания вычетов наравне с наличием счетов-фактур является и наличие первичных документов, на основании которых товары (работы, услуги) принимаются к учету (п. 1 ст. 172 НК РФ).

[9] Утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

[10] Утверждено Минфином СССР от 29.07.1983 № 105. Несмотря на солидный возраст Положения, оно является действующим и применяется в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

[11] Как отмечено в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2015 № 10АП-14763/2014 по делу № А41-53651/14, одностороннее изменение сведений в первичных документах без взаимного волеизъявления сторон противоречит закону и не влечет правовых последствий (см. также Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2015 по делу № А43-27322/2014).

[12] Текст документа можно найти на сайте www.bmcenter.ru.

[13] Формат данных документов рекомендован Приказом ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@.

[14] Формат утвержден Приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@.

[15] Формат утвержден Приказом ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@.

Как известно, при налоговой проверке специалисты ФНС уделяют немало внимания товарно-транспортным накладным (ТТН). Это вполне логично, ведь при отсутствии или неправильном оформлении этого документа инспекторы могут не признать расходы и отказать в вычете НДС. Что же чаще всего становится поводом для возникновения вопросов по оформлению ТТН у налоговиков? Об этом вы сможете узнать из нашей статьи.

Товарно-транспортная накладная — унифицированная форма 1-Т, утвержденная постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78. Этот первичный документ подтверждает факт заключения договора перевозки и служит основанием для расчета между его сторонами. Кроме того, ТТН предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей: на ее основании отправитель груза списывает товар, а получатель принимает его к учету. Налоговая служба придерживается мнения, что любые перевозки грузов, помимо случаев, когда покупатель забирает товар самостоятельно, необходимо сопровождать составлением ТТН. Чтобы сделать это правильно, стоит обратить внимание на самые распространенные претензии специалистов ФНС к рассматриваемому первичному документу.

Содержание

- Несоответствие номенклатуры товаров в ТТН и других документах

- Незаполнение либо неполное заполнение транспортного раздела ТТН

- Указание в ТТН незарегистрированного либо неподходящего транспорта

- Указанный в ТТН пункт разгрузки вызывает сомнения

- Перевозчик отрицает знакомство с грузополучателем

Несоответствие номенклатуры товаров в ТТН и других документах

Самое очевидное нарушение, которое обязательно привлечет внимание проверяющих — перечень товаров в ТТН не соответствует тому, что указано в договоре на перевозку, а также прочих товаросопроводительных и транспортных документах. По мнению специалистов ФНС, это может говорить о фиктивном характере сделки. Позицию налоговиков поддерживают и арбитражные суды (постановление ФАС Уральского округа от 11.04.13 №Ф09-1788/13). Во избежание подобных подозрений следует следить за тем, чтобы номенклатура товаров в договоре, ТТН, счете-фактуре и товарной накладной была полностью идентична.

Незаполнение либо неполное заполнение транспортного раздела ТТН

Рассматриваемый документ состоит из двух разделов. В первом из них, товарном, указываются характеристики перевозимых товарно-материальных ценностей, а именно количество, масса, цена, упаковка и прочие данные. По поводу заполнения этого раздела обычно вопросов не возникает.

А вот второму разделу, транспортному, на практике уделяют внимания не все организации. Порой эта часть документа остается полностью или частично незаполненной, несмотря на то, что правила требуют заполнять и ее. Здесь указываются различные сведения о доставке товара: марка и номер автомобиля, имя водителя, номер его удостоверения и другая информация.

На пустоту этого раздела инспекторы непременно обратят внимание и могут счесть сделку фиктивной со всеми вытекающими последствиями. Как показывает судебная практика, в этом вопросе арбитры в основном поддерживают мнение налоговой службы (постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.01.15 №А27-4455/2014, постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.05.15 №А70-6399/2014).

Указание в ТТН незарегистрированного либо неподходящего транспорта

Еще одна группа нарушений, которые могут кончиться для организации штрафами и доначислениями налогов, связана с характеристиками указанных в ТТН автомобилей. Сюда можно отнести транспорт:

- незарегистрированный в ГИБДД;

- принадлежащий не компании-перевозчику, а другим лицам;

- неподходящий для транспортировки указанного груза.

Первые два факта выясняются при запросе в Госавтоинспекцию, к чему проверяющие могут прибегнуть в целях подтверждения достоверности данных. При выявлении такой информации у инспекторов будут веские причины подозревать фиктивность сделки, не принять расходы и отказать в вычете по НДС. И суд, как показывает практика, скорее всего, встанет на сторону ФНС (постановление АС Западно-Сибирского округа от 07.04.15 №А75-8836/2012). Избежать такой ситуации несложно, если заранее затребовать у транспортной компании копии всех документов на автомобиль, а после составления ТТН сверить эти данные.

Что касается непригодности транспортного средства для перевозки указанного в ТТН товара, то тут инспекторы оценивают физические характеристики того и другого. Иначе говоря, они определяют, мог ли конкретный автомобиль доставить данное количество груза. Если у проверяющих возникают какие-либо сомнения, то они могут заподозрить налогоплательщика в недобросовестности и отказать в принятии расходов по сделке. Тот факт, что она носила реальный характер, придется доказывать в суде, и тут все зависит от конкретных обстоятельств. В судебной практике есть дела, в которых арбитры поддерживали как позицию ФНС, так и налогоплательщиков.

В частности, одной из Ставропольских компаний удалось доказать, что их водитель на легковом автомобиле смог развести товар по нескольким ТТН всего за один рейс. Арбитр принял во внимание, что транспортное средство эксплуатировалось с прицепом, и поддержал позицию компании (постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.02.15 №А63-7198/2013). А в другом случае тот же самый арбитражный суд встал на сторону инспекторов ФНС, которые утверждали, что задокументированный в ТТН объемный груз невозможно перевезти на указанных там же легковых машинах. Справедливости ради отметим, что в этом случае несоответствие транспорта перевозимому грузу стало одним из признаков фиктивности сделки наряду с отсутствием у компании штата, расчетного счета и другими (постановление АС Северо-Кавказского округа от 20.04.15 №А63-7807/2014).

Указанный в ТТН пункт разгрузки вызывает сомнения

С точки зрения реальности сделки имеет не последнее значение и то, где был товар разгружен. А именно: есть ли по указанному адресу складское помещение, подходит ли оно для принятия указанного количества товара, связывают ли налогоплательщика с местом выгрузки какие-либо хозяйственные отношения. Все это инспекторы могут узнать в ходе проверки, сделав запросы в соответствующие организации. Если выявится спорная информация, у инспекторов могут возникнуть подозрения, что перевозка состоялась только «на бумаге».

В арбитражной практике по этому поводу есть решения как в пользу налоговой службы, так и в пользу компаний (предпринимателей). При наличии других признаков недобросовестности налогоплательщика — например, непредоставлении отчетности в ФНС, отсутствии имущества и прочих — суд может расценить сомнительное место разгрузки, как показатель фиктивности сделки (постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.06.15 №А25-841/2014). Но есть и противоположные исходы, например, постановление АС Северо-Западного округа от 28.07.15 №А52-3102/2014.

Перевозчик отрицает знакомство с грузополучателем

Если какие-либо параметры ТТН вызывают сомнения проверяющих, они, как было сказано выше, заподозрят, что сделка была фиктивной. Чтобы удостовериться в обратном, инспекторы могут обратиться за информацией к перевозчику. Тот должен подтвердить факт доставки товара в адрес проверяемого налогоплательщика, иначе убедить ФНС в реальности сделки последнему не удастся. И тогда придется платить доначисленные налоги и штрафы либо отстаивать свою правоту в суде.

Арбитры по подобным делам выносят разные решения в зависимости от показаний представителей перевозчика. Если, например, водитель, указанный в ТТН, не может вспомнить каких-то деталей, вплоть до поставщика товара, но в целом факт доставки груза не отрицает, то у грузополучателя есть шансы побороться за свою позицию. В судебной практике решения в пользу налогоплательщика в делах подобного рода есть, например, постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.02.15 №А63-7198/2013. Однако при отрицании перевозчиком факта доставки в адрес компании она практически полностью теряет шансы доказать, что сделка была реальной, особенно если против этого найдутся дополнительные аргументы (постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.06.15 №А32-43413/2013).