Приёмы раскрытия роли личности в истории. Итоги обучающего эксперимента

— С какими трудностями столкнулась французская армия в России?

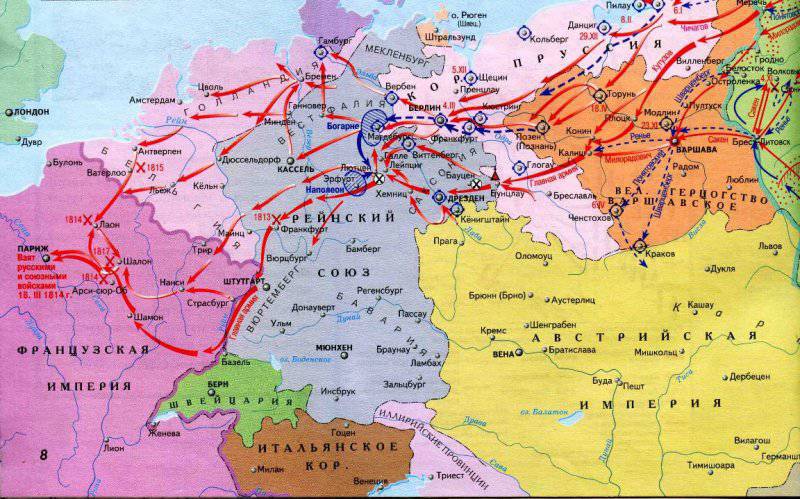

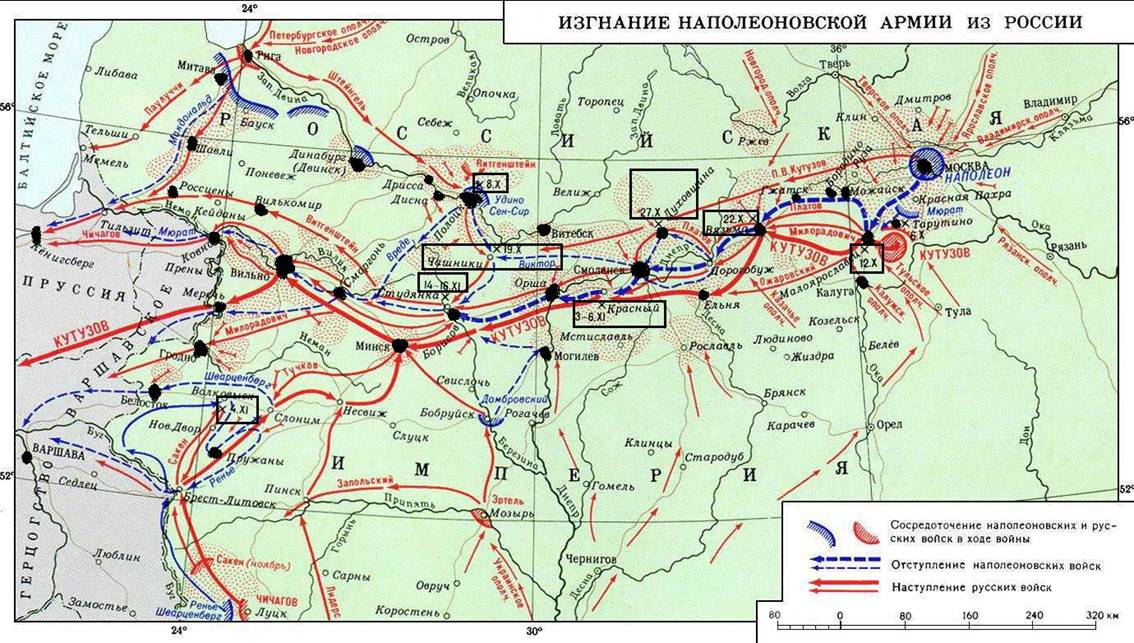

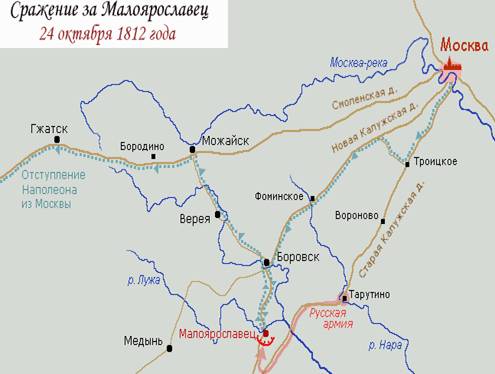

Работая с картой, учитель показывает расположение русских армий накануне войны, города Смоленск, Москву, реку Неман.

Переходя ко второму пункту плана, учитель отмечет, что русской армией командовали талантливые полководцы. Одним из них был Михаил Илларионович Кутузов, участник аустерлицкого сражения. Детям снова предлагается дать характеристику личности по внешности, т.е. по первому впечатлению. Затем следует выступление учащегося, заранее готовившего сообщение: «Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) — русский полководец и дипломат, ученик и сподвижник А. В. Суворова, генерал-фельдмаршал, светлейший князь Смоленский (1812). В 1759 г. Кутузов окончил с отличием дворянскую школу и оставлен в ней преподавателем математики. Участник русско-турецких войн 1768-1774 гг. и 1787- 1791 гг., во время которых получил два тяжелейших ранения. Обе раны признавались смертельными, однако провидение словно берегло его для какой-то важной миссии, которую ему предстояло исполнить.

Его рассказ дополняется притчей о полководце из книги В.Н. Балязина «История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах» и произведением из книги для чтения Эти рассказы позволяют лучше понять характер Кутузова, а также повысить познавательную активность учащихся.

Тема «Бородинское сражение» раскрывается с помощью просмотра отрывка из кинофильма «Война и мир», ролевой игры и чтения стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино», работы с картой. Видеосюжет посвящен конкретно Бородинской битве. Действие инсценировки происходит в штабе Кутузова, которому в течение дня привозят сведения с места сражения. Заканчивается она чтением стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»:

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый!

Учащиеся отвечают на вопросы:

— Каков итог Бородинского сражения?

— Кто, по вашему мнению, выиграл эту битву?

— Правильным ли было решение Александра о назначении главнокомандующим Кутузова?

Рассказ учителя о «Совете в Филях» сопровождается работой с документами, иллюстрациями, книгой для чтения.

Учащиеся записывают в тетрадях: «Военный совет в Филях. Цель: оставить Москву или давать еще одно сражение».

Работа с документами по вариантам:

Образование, педагогика, воспитание:

Источник

Стоило ли России продолжать войну с Наполеоном? Начало Заграничного похода русской армии

Начало кампании 1813 года

В Берлине в это время стоял французский гарнизон, и прусский король официально заявил, что Йорк предстанет перед военным судом. Он даже послал генерала Гатцфельда в Париж с официальными извинениями. Одновременно, прусский король верный принципу двойной политики (он и Йорку давал инструкции, которые допускали широкое толкование), начал тайные переговоры с Россией и Австрией. К этому его вынуждало и широкое патриотическое движение в стране, общественность требовала отказа от позорного союза с Францией, который привёл к оккупации части Пруссии французскими войсками. Начались волнения в армии, в неё записывались тысячи добровольцев, войска начали выходить их повиновения королю. Таким образом, Таурогенское соглашение, заключенное вопреки воле прусского короля, привело к тому, что Пруссия отпала от союза с Францией и вступила в коалицию с Россией против Наполеона.

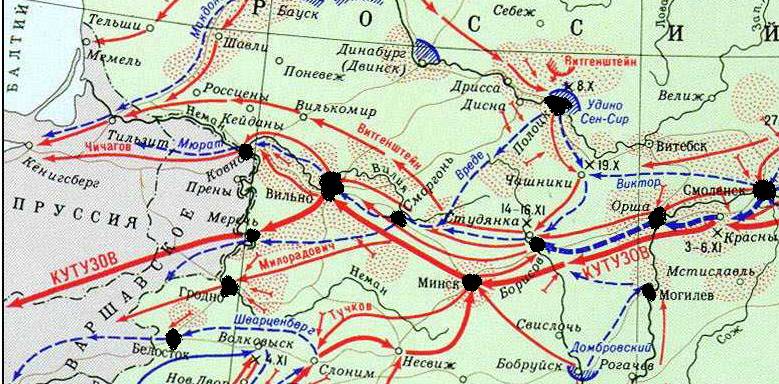

У Витгенштейна, после соглашения с Йорком, появилась возможность преследовать остатки корпуса Макдональда по территории Восточной Пруссии. 23 декабря 1812 года (4 января 1813 года) русские войска подошли к Кенигсбергу, который был занят на следующий день без сражения. В городе было взято в плен до 10 тыс. человек, больных, раненых и отставших французов.

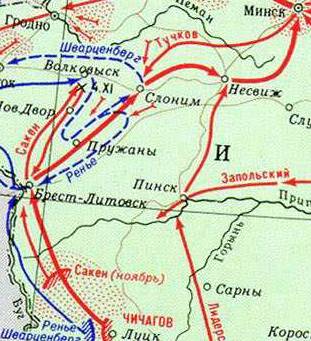

На южном направлении, австрийцы, как и пруссаки, также старались сохранить нейтралитет. Русские командиры имели инструкции решать проблемы с австрийцами путём переговоров. 13 (25) декабря 1812 австрийский корпус Шварценберга отступил в Польшу к Пултуску. За австрийцами двигался русский авангард генерала Иллариона Васильчикова. 1 (13) января 1813 года Главная русская армия под началом фельдмаршала Михаила Кутузова тремя колоннами форсировала Неман, границу Российской империи, и вошла на территорию герцогства Варшавского. Так начался Заграничный поход русской армии, который завершился в 1814 году занятием Парижа и отречением Наполеона. Но до этого ещё было много кровавых, в том числе и проигранных, сражений, тысячи русских солдат сложат свои головы вдалеке от Родины.

40-тыс. австро-саксоно-польская группировка под началом Шварценберга не стала защищать Варшаву. 27 января (8 февраля) 1813 года русские войска без боя заняли польскую столицу. Австрийцы отступили в южном направлении, к Кракову, фактически прекратив воевать на стороне Наполеона. С Шварценбергом отступил и 15 тыс. польский корпус Понятовского, поляки затем соединяться с французами и продолжат войну на стороне Наполеона. Остатки саксонского корпуса Ренье отступят в западном направлении, к Калишу. Герцогство Варшавское, как государственное образование и союзник Наполеона, прекратит своё существование. Таким образом, русская армия довольно легко и без особых усилий взломает первую линию обороны империи Наполеона по Висле. Главными предпосылками для успешного начала Заграничного похода русской армии послужит благожелательный нейтралитет прусских войск, фактический отказ Австрийской империи от военного союза с Францией и отсутствие у Наполеона значительных собственно французских контингентов на линии Вислы. Мюрат не сможет остановить наступление русской армии.

Начало освобождения Германии

В начале 1813 года Берлин официально сохранял союзнические отношения с Парижем. Вступление русских войск в Восточную Пруссию кардинальным образом изменило политическую ситуацию в стране. Прусский король, чтобы сохранить за собой трон был вынужден пойти на разрыв с Францией.

В это время войска Йорка расположились в Кёнигсберге, куда прибыл из Российской империи в качестве представителя императора Александра I бывший прусский министр Штейн, теперь состоявший на русской службе. Был созван сейм Восточной Пруссии, который издал постановление о призыве резервистов и ополченцев. В результате этого набора была сформирована 60-тыс. армия под началом Йорка, которая немедленно начала военные действия против французских оккупантов. Трон под прусским королем зашатался, ведь он поддерживал захватчиков. Фридрих Вильгельм III бежал из оккупированного французами Берлина в Силезию. Он тайно послал фельдмаршала Кнезебека в ставку Александра I в Калиш для переговоров о военном союзе против Наполеона. 9 февраля в Пруссии ввели всеобщую воинскую повинность.

Действия прусских войск в союзе с русскими привели к тому, что провалилась попытка французов организовать вторую линию обороны по Одеру. Русские войска, после занятия Варшавы, двинулись на запад, к Калишу. 13 февраля русский 16-тыс. авангард под Фердинанда Винцингероде разгромил под Калишем отступавший 10-тыс. саксонский корпус Ренье, саксонцы потеряли в сражении 3 тыс. человек. Калиш стал опорной базой русской армии, из него русские отряды, при поддержке пруссаков, совершали рейды по Германии. Главная русская армия остановилась на западных границах Варшавского герцогства почти на месяц. Кутузов считал, что на этом надо остановить кампанию, т. к. освобождение Германии, и битвы с французами в Западной Европе отвечали интересам не России, а интересам самих германских государств и Англии.

28 февраля 1813 года фельдмаршал Кутузов и прусский военный руководитель Шарнгорст подписали в Калише военное соглашение, направленное против Франции. По Калишскому договору Россия и Пруссия обязались не заключать сепаратных соглашений с Францией. После завершения войны, Пруссия должна была быть восстановлена в границах 1806 года. Все германские государства должны были получить независимость. К 4 марта, благодаря мобилизации, прусская армия насчитывала уже 120 тыс. солдат.

27 марта 1813 года прусское правительство объявило войну Франции. К этому моменту вся прусская территория, за исключением несколько блокированных крепостей на Висле и Одере (так Данциг в устье Вислы капитулировал только 24 декабря 1813 года) вплоть до Эльбы была освобождена от французов. В частности, Берлин 4 марта занял отряд Александра Чернышева (французский гарнизон ушёл из столицы Пруссии без боя). 11 марта в Берлин с триумфом вступили войска Витгенштейна, а 17 марта прусский корпус Йорка. За рекой Эльбой и к югу от неё шли территории германских государств Рейнского союза, которые продолжали сохранять верность Наполеону. 27 марта объединённая русско-прусская армия заняла Дрезден, а 3 апреля передовые части вошли в Лейпциг.

Создание новой армии. Вопрос продолжения войны

Сам Наполеон был цел, здоров и проявил огромную энергию для создания новой армии и продолжения борьбы. Как всегда в часы смертельной опасности, он испытывал прилив душевных сил, энергии, приподнятое состояние духа. В Париже ему стали известны подробности дела генерала Мале, который 23 октября 1812 года совершил успешный государственный переворот, арестовав министра полиции и префекта парижской полиции. Мале заявил о смерти императора, создании временного правительства и провозгласил республику во главе с президентом Ж. Моро. Правда, вскоре парижские власти очнулись и арестовали немногочисленных заговорщиков. Клода-Франсуа Мале с 14 соратниками был расстрелян. Это событие показало насколько хрупка империя Наполеона. Фактически она существовало только за счёт мощной воли одного человека. Поверив выдумку Мале о смерти Наполеона, никто из высших сановников императора не поднял вопрос о законном наследнике престола – римском короле.

В пространных письмах направленных к союзным германским монархам – владыкам Вестфалии, Баварии, Вюртемберга и др., Наполеон разъяснял, что слухи о поражении неверны, всё идёт хорошо, конечно французская армия и союзники понесли потери, но «великая армия» всё ещё могучая сила, насчитывающая 200 тыс. бойцов. Хотя из сообщения своего начальника штаба, маршала Бертье он знал, что «великой армии» более не существует. Он сообщал далее, что уже готовы выступить 260 тыс. человек и ещё 300 тыс. остаются в Испании. Но Наполеон просил союзников принять все меры для увеличения своих армий. Таким образом, в своих письмах он сочетал правду с ложью, желаемой с настоящим.

15 апреля 1813 Наполеон выехал из Парижа в расположение войск в Майнц на границе Франции. «Я буду вести эту кампанию, — сказал Наполеон, — как генерал Бонапарт, а не как император». В конце апреля он выступил в Саксонию к Лейпцигу, где собирался соединиться с Богарне. Он планировал отбросить русские войска и вновь подчинить Пруссию. Надо отметить, что в это время ещё оставалась возможность установления мира в Европе (надолго ли? – это был уже другой вопрос). Министр иностранных дел Австрийской империи Клеменс фон Меттерних настойчиво предлагал своё посредничество в достижении мира. И русского императора Александра I, и прусского короля и австрийское правительство страшила нестабильная ситуация в Европе, рост национально-освободительных тенденций. Поэтому временный компромисс с Наполеоном был возможен. В целом и для Наполеона была выгодна такая передышка.

Правда, необходимо отметить, что Наполеон не раз выражал готовность пойти на мир только с Российской империей. Уже весной 1813 года, в Эрфурте, когда он уже стоял во главе сильной армии, французский император говорил: «Посылка в русскую главную квартиру разделила бы весь мир пополам». Но российский владыка Александр, увлеченный космополитическими идеалами, и «общеевропейской миссией» России, отвергал все его попытки к компромиссу.

Стоило ли России продолжать войну с Наполеоном?

После уничтожения французской армии в России, встал вопрос о продолжении наступления за пределами границы России, о необходимости войны с целью полного ниспровержения Наполеона и освобождения от его власти европейских народов. Этот был вопрос между целесообразностью, национальными интересами и «интернационализмом», космополитизмом. С точки зрения целесообразности и национальных интересов, воевать против Наполеона, после захвата Варшавского герцогства, не стоило. Окончательный разгром Наполеона был в интересах германских государств, Пруссии, Австрии и Англии. Россия же могла удовлетвориться поглощением Варшавского герцогства и мирным договором с Наполеоном (он мог включать и включение проливов Босфора и Дарданелл в сферу интересов России). России было выгодно существование ослабленной Французской империи во главе с Наполеоном для сдерживания Австрии, Пруссии и главное, Англии.

Серьёзной военной угрозы со стороны Наполеона больше не существовало. Наполеону надо было теперь напрягать все силы для того, чтобы удержать уже завоеванное в Западной Европе, ему было не до России. Территориальных выгод война с ним не несла. Война несла только убытки – потеря людей, денег, ресурсов и времени. Варшавское герцогство, которое Россия получила после разгрома Наполеона, можно было взять и так.

Надо сказать, что никто во всей России так не досадовал, что Наполеон смог вырваться из ловушки под Березино, как Александр. В начале декабря 1812 года, когда вся Россия радовалась победе, император требовал от Кутузова продолжить наступление. Фельдмаршал, однако видел плачевное состояние армии, из Тарутинского лагеря вышла 120 тыс. армия (плюс регулярные пополнения), а к Неману вышла только её треть, в артиллерийском парке армии из 622 орудий осталось только 200. Кутузов был против продолжения наступления, хорошо понимая силу искусства Наполеона и будущую цену победы над ним. Мощь Наполеона в этот момент была ещё огромна. Он повелевал не только значительно расширившей свои земли Францией, но и Италией, Голландией, германскими государствами Рейнского союза. Он смог привлечь на свою сторону и Данию, которая была враждебна Швеции, обещанием вернуть Норвегию. Благодаря контрибуциям от прежних войн финансовое положение его империи было стабильным. Пруссия и Австрия ещё только думали о разрыве с Францией.

На стороне же России была только Англия, но на её армию рассчитывать не приходилось. Англичане воевали на Пиренейском полуострове и были готовы поддерживать Россию деньгами, т. к. в интересах Лондона было полное уничтожение Наполеона, который бросил вызов Британской империи. Англичане действовали по принципу «разделяй и властвуй», столкновение великих континентальных держав, служили во благо их геополитических интересов. На стороне России выступит Пруссия, но ей война была необходима для восстановления независимости, изгнания французов со своей территории и установления контроля Берлина над германскими государствами. Австрийцы хотели путём разгрома Франции вернуть утраченные позиции в Италии и Германии.

Источник

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва» Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию

Одно из самых значимых событий русской истории — Отечественная война 1812 года. Собирался ли Александр I незадолго до нее напасть на Наполеона? Какое отношение к французскому нашествию в Россию имела война США с Великобританией? Кто на самом деле победил в Бородинской битве и потом сжег Москву? Почему именно Отечественная война 1812 года породила русскую нацию и чем вредны квазиисторические сочинения модного публициста Понасенкова? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Лапин.

Гроза двенадцатого года

«Лента.ру»: В советских учебниках истории писали, что Наполеон вторгся в Россию для ее порабощения и расчленения. Теперь часто можно услышать, что война 1812 года была спровоцирована политикой Александра I, постоянно нарушавшего условия Тильзитского мира.

Владимир Лапин: Оба этих полярных утверждения совершенно неверны. Завоевать и расчленить Россию Наполеон совсем не собирался — он был трезвомыслящим политиком и полководцем, понимающим нереальность такой задачи. Поэтому ни о какой угрозе нашей государственности тогда и речи не шло.

Если рассуждать гипотетически, даже в случае поражения в войне Россия могла потерять лишь завоеванную в 1809 году Финляндию и западные губернии, полученные после разделов Польши в конце XVIII века. Можно еще предположить, что в таком случае в Закавказье вновь попытались бы взять реванш Турция и Персия — давние союзники Франции. С ними Россия воевала несколько лет одновременно, с первой из них она заключила мирный договор за месяц до вторжения Наполеона, со второй — уже в следующем 1813 году. В любом случае утрата своих коренных территорий в 1812 году Российской империи совершенно не грозила.

Это правда, что осенью 1811 года Александр I сам собирался начать войну с Францией, вторгнувшись на территорию Великого герцогства Варшавского?

Да, такие планы существовали. Но и война Четвертой коалиции 1806-1807 годов во многом была вызвана желанием русского императора в коалиции с Пруссией прогнать французов за Рейн. Однако в конце 1811 года прусский король Фридрих Вильгельм III, помня о прошлых поражениях, не решился выступить против Наполеона. Без участия европейских союзников новая война теряла всякий смысл, поэтому от похода в Польшу пришлось отказаться.

Не будем забывать, что впервые они столкнулись еще в 1793 году, когда во время войны Первой коалиции русский флот отправился к французским берегам. В 1798 году во время войны Второй коалиции черноморская эскадра во главе с адмиралом Федором Ушаковым действовала против французов в Восточном Средиземноморье. В 1799 году русские войска противостояли им в Западной Европе — экспедиционный корпус под командованием Александра Суворова сражался в Италии и Швейцарии, а корпус генерала Германа неудачно воевал в Голландии.

Новые столкновения России и Франции произошли уже в начале XIX века. В 1805 году, во время войны Третьей коалиции, русские войска потерпели поражение при Аустерлице, а разгром при Фридланде в 1807 году вынудил Александра I заключить с Францией унизительный и невыгодный для нашей страны Тильзитский мир.

Но даже после этого Наполеон понимал, что на востоке Европы существует огромная и потенциально опасная империя с сильной армией и мощным флотом. Поэтому новая война между Россией и Францией была лишь вопросом времени, и обе стороны к ней активно готовились.

То есть вторжение Наполеона не стало для России громом среди ясного неба, подобно ситуации 22 июня 1941 года?

Конечно, нет. Такое представление у нас идет, как мне думается, от фильма «Гусарская баллада», главных героев которого неожиданное известие о начавшейся войне настигает посреди бала. На самом деле в русской армии не просто готовились к столкновению с Наполеоном, а с нетерпением его ждали.

Офицерам и генералам не терпелось отомстить французам за унижения Аустерлица и Фридланда, за бессмысленную и позорную войну с Австрией в 1809 году, в которую Наполеон втянул Россию против ее недавнего союзника, за непопулярную войну со Швецией, тоже ставшую следствием Тильзитского мира.

День Бородина

Чего на самом деле добивался Наполеон, перейдя Неман в июне 1812 года?

Далеко идущих планов у него не было. Он намеревался быстро разгромить русскую армию в генеральном сражении недалеко от границы и принудить Александра I на своих условиях подписать новый мирный договор. Наполеон надеялся надолго нейтрализовать Россию, чтобы она не мешала ему добить Англию и полностью подчинить себе Европу. Но французскому императору и в страшном сне не могло присниться, что его огромной армии придется наступать до самой Москвы.

Справедливы ли упреки, что Россия не соблюдала континентальную блокаду Англии, к которой она была вынуждена присоединиться после Тильзитского мира?

Россия в целом ее соблюдала. Другое дело, что разрыв торговых отношений с Англией наносил огромный ущерб нашей экономике, поэтому многие российские помещики и купцы, терпя колоссальные убытки и стараясь избежать окончательного разорения, находили какие-то лазейки, чтобы нарушить континентальную блокаду. Это очень похоже на нынешнюю ситуацию с западными санкциями и нашими антисанкциями, которые сейчас тоже пытаются обойти всеми доступными способами.

За несколько дней до вторжения Наполеона в Россию, 18 июня 1812 года, США объявили войну Англии, злейшему врагу Франции. Если ли связь между двумя этими событиями?

Отвечу вам каламбуром: связи нет, потому что тогда не было связи.

До появления телеграфа информация о событиях распространялась по миру очень медленно. Пакетботы из Нового Света в Европу в то время шли около месяца, поэтому Наполеон узнал о начавшейся англо-американской войне, когда уже был в Смоленске.

Материалы по теме

Пепел Вашингтона

Вообще, это очень забавный исторический курьез. Американцы надеялись, что Британия по рукам и ногам связана борьбой с Наполеоном. Если бы они знали о французском вторжении в Россию, вряд ли решились бы на войну с англичанами. И тогда наверняка Вашингтон вместе с Белым домом не сгорел бы, и слова у национального гимна США были бы иными.

Кстати, между этими двумя войнами много общего. В США конфликт с Британией именуют войной 1812 года (War of 1812), или Второй войной за независимость; у нас конфликт с Францией называют Отечественной войной 1812 года. У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва. В обеих наших странах война вызвала небывалый патриотический подъем, способствовала росту национального самосознания.

Как вы считаете, кто на самом деле победил в Бородинской битве, которую во Франции называют Москворецкой битвой? Ведь еще Лев Толстой в «Войне и мире» указывал, что поле сражения осталось за французами.

Материалы по теме

«Обида на Европу объединила всех»

Если подходить строго формально, следуя тогдашним правилам ведения войны, то однозначно победили французы. Действительно, поле битвы осталось за ними, а русские войска не только отступили, но и сдали Москву. Но если смотреть на Бородино с точки зрения общей картины, то это, безусловно, был большой успех русской армии. Ожесточенное и кровопролитное сражение сильно подкосило французскую армию, оказав существенное влияние на ее боеспособность и в конечном итоге — на исход всей войны.

Кстати, французская историография не очень охотно вспоминает о русской кампании Наполеона в 1812 году. Это вполне объяснимо.

Вспоминать о своих поражениях не любит никто, поэтому и у нас сражения при Аустерлице и Фридланде почти забыты, не говоря уже о Голландской экспедиции 1799 года.

Вы лично кого считаете истинным победителем Бородинского сражения?

Меня этот вопрос не особенно волнует. С одной стороны, русские отступили и оставили Москву, которая после вступления в нее вражеских войск сгорела. С другой стороны, взятие Москвы имело для французов тяжелые психологические последствия. Ведь они не выполнили свою главную задачу — окончательно разгромить русскую армию.

Наши войска хоть и понесли тяжелые потери, но сохранили боеспособность. Однако всякая безрезультатная победа деморализует солдат и офицеров гораздо больше, чем поражение. Как показали дальнейшие события, пребывание в Москве не самым лучшим образом сказалось на морально-боевом состоянии французской армии.

Кто сжег Москву

Это правда, что после Бородинского сражения сначала в Можайске, а потом и в горящей Москве были брошены на произвол судьбы десятки тысяч русских раненых?

Я бы аккуратнее говорил о числительных. Точные данные о потерях теперь уже никто не назовет. В литературе встречаются разные цифры, но ко всем ним надо относиться осторожно.

Одних раненых, которые после Бородинского сражения не могли самостоятельно передвигаться, оставили в ближнем тылу, в районе Можайска, других успели отправить в Москву. Но потом при уходе из города их не успели эвакуировать. В результате большинство оставленных там раненых (как минимум несколько тысяч человек) погибли во время московского пожара.

Но почему командование и городские власти так и не вывезли их?

Потому что в Москве перед приходом в нее французов царили хаос и неразбериха. Вплоть до самого последнего момента власти заверяли жителей, что ни при каких обстоятельствах город не сдадут. Поэтому никакие эвакуационные меры заранее не планировались. В результате уход из Москвы фактически превратился в бегство.

Может ли сейчас историческая наука точно сказать, отчего на самом деле в Москве тогда случился пожар? Кто в этом был виноват?

Есть известная русская поговорка: «От копеечной свечи Москва сгорела». Это часть ответа на ваш вопрос. В 90-е годы мне как-то довелось пообщаться со специалистом по пожарной безопасности. Именно он предложил, на мой взгляд, самую убедительную версию о причинах московского пожара 1812 года. По его словам, в тех условиях Москва была просто обречена сгореть.

Когда огромный и преимущественно деревянный город, в котором приготовление пищи, освещение и отопление происходит с помощью открытого огня, покидает большинство его жителей, причем в спешке и панике, то большой пожар неминуем. Если где-то случилось хоть малейшее возгорание, которое некому тушить, оно моментально превращается в огненный смерч. Лев Толстой в «Войне и мире» тоже на это указывал. К тому же в те дни стояла сухая и ветреная погода, а большинство дорогостоящих средств пожаротушения вывезли из города вместе с остальным ценным имуществом.

Это была главная причина пожара?

Тут еще приключилась новая беда. Запасы пороха из Москвы сначала хотели вывезти речным путем, чтобы успеть побыстрее переправить их в тыл. Но когда барки с пороховыми бочками полностью загрузили, вдруг выяснилось, что глубина Москвы-реки (а в те времена она была не только мельче, но примерно втрое ýже, чем сейчас) не позволит им далеко уйти. Пришлось эти барки с порохом сжечь прямо посреди реки.

Немало поспособствовали пожару многочисленные асоциальные элементы и выпущенные из тюрем уголовники, принявшиеся мародерствовать в опустевшем городе. Поджоги ради воровства в те времена были весьма распространенной практикой среди городской черни.

Вдобавок одними из последних Москву покидали казаки, имевшие привычку после себя всегда «пускать красного петуха». Наконец, множество непогашенных бивачных (походных) костров перед уходом из города оставили другие русские части. А если прибавить к всему этому многочисленные свидетельства о сознательных поджигателях как среди французов, так и среди русских патриотов, то понятно, почему в таких условиях Москва не могла не сгореть.

Московская жертва

Как вы относитесь к версии, что Москву приказал поджечь ее градоначальник граф Ростопчин?

Это сложная история. Когда в России впервые узнали, что три четверти Москвы выгорели в страшном пожаре, сначала вину за эту катастрофу возложили на французов. Но вскоре пожар стал восприниматься как некое героическое действо, как форма отчаянного сопротивления и высшее проявление патриотизма.

Александр I в рескрипте Ростопчину от 11 (23) ноября 1812 года писал, что «огонь сей будет в роды родов освещать лютость врагов и нашу славу». Теперь пожар считался очищением после бесчестия, нанесенного врагами древней русской столице, что Москва принесла себя в жертву на алтарь победы. Неудивительно, что после этого Ростопчин стал всем доказывать, что именно он приказал сжечь город.

Правда ли, что в течение двух столетий версии о причинах пожара Москвы несколько раз сменялись в зависимости от идеологической целесообразности?

Абсолютно верно. Почти все базовые оценки ключевых событий 1812 года сильно менялись в зависимости от эпохи и господствующих политических установок.

Материалы по теме

«У нас нет образа будущего»

Например, в конце 30-х годов Сталин дал установку советским историкам представить Кутузова великим полководцем. Вскоре в журнале «Исторические записки» появилась статья, где доказывалось, что именно он намеренно сжег Москву. Якобы у Михаила Илларионовича был такой блестящий замысел: отгородиться горящей Москвой от французов как стеной и совершить фланговый маневр. Когда незадолго до смерти Сталина началась холодная война и борьба с «низкопоклонством перед Западом», концепция резко поменялась: в пожаре Москвы вновь обвинили только французов.

Почему в первые годы после окончания Отечественной войны 1812 года в России более значимым событием считался именно московский пожар, а не Бородинское сражение?

В массовом сознании большинства населения Российской империи Бородинское сражение выглядело лишь одной из многих битв, где одна армия сражалась с другой. А вот сожжение древней столицы страны, гибель и поругание многих ее святынь для православных русских людей того времени стало сильнейшим психологическим потрясением. Акценты стали смещаться значительно позже, когда появились историография об Отечественной войне 1812 года и мемуарная литература. Авторами всех этих сочинений в основном были военные, для которых более важными и памятными ее событиями считались боевые действия.

Именно из-за пожара захват Москвы стал для Наполеона пирровой победой?

Я бы не стал так однозначно утверждать. Наполеон вполне мог перезимовать в городе до весны, несмотря на пожар. Известно, что французы перед уходом из Москвы забрали с собой огромное количество запасов и ценностей. Что характерно, унесли они далеко не все.

Почему тогда Наполеон вскоре покинул Москву?

Он опасался, что Москва окажется для него ловушкой. Наполеон видел, что каждый день бездействия играет на пользу Александру I, что русская армия восстанавливает свои силы гораздо быстрее, чем его изрядно потрепанное воинство. Сидеть и чего-то ждать в чужом разоренном городе было невыносимо для французского императора. Он отчаянно нуждался в новых победах.

C’est la Bérézina

Можно ли уход Наполеона из Москвы считать косвенным признанием своего поражения?

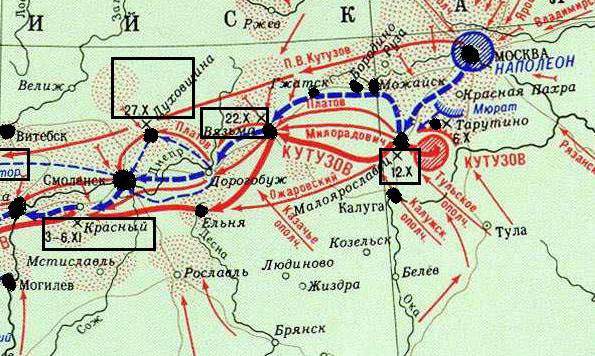

Вряд ли, ведь тогда еще ничего не было ясно. Если оценивать все боевые действия Отечественной войны 1812 года строго формально, то до сражения под Красным военный успех сопутствовал больше французам. Про Бородино я уже говорил, стычка при Тарутине была маловыразительной, в сражении под Малоярославцем уверенную победу тоже одержал Наполеон.

Разве? У нас вроде считается, что под Малоярославцем русская армия преградила ему путь на Украину, и французам пришлось отступать по разоренной Смоленской дороге.

Как вы оцениваете сражение при Березине? Кого считать его победителем?

Это тоже зависит от трактовок. Березину, как и Бородино, можно при желании считать как победой, так и поражением каждой из противоборствующих сторон. С одной стороны, сражение при Березине было таким же героическим отступлением после военной неудачи, что и переход Суворова через Альпы. Как и русскому корпусу в Швейцарии в 1799 году, тут Наполеону ценой огромных жертв и усилий удалось выскользнуть из капкана в совершенно, казалось бы, безвыходной для него ситуации, сохранить костяк своей армии и вырваться на оперативный простор.

Но при Березине, как и ранее под Красным, русская армия имела шанс полностью разгромить французов. И тогда война не затянулась бы еще на два долгих года, и удалось бы избежать кровопролитных битв при Дрездене и Лейпциге. Почему Кутузов, Чичагов и Витгенштейн не выполнили приказ Александра I окружить и пленить Наполеона? Почему ему дали уйти?

Отдавать приказы легко, вот только выполнять их сложно. И дело тут даже не в досадных ошибках русского командования, которое не сумело вовремя обнаружить настоящее место переправы противника через Березину. В нашей историографии почему-то любят преуменьшать мощь французской армии в ноябре 1812 года. Принято считать ее деморализованной и голодной толпой оборванцев. На самом деле к тому моменту боеспособность войск Наполеона была еще велика.

Материалы по теме

«Мало кто верил, что царь решится их повесить»

Кутузова часто обвиняли в чрезмерной пассивности, что он слишком осторожничал и остерегался вступать с французами в открытые столкновения. Но на то у него имелись свои резоны. Во-первых, в открытых сражениях французы еще могли нанести русским войскам тяжелые потери. Во-вторых, качество рекрутов, спешно набранных осенью 1812 года для пополнения русской армии, оставляло желать лучшего.

Многие полки примерно на 80 процентов состояли из плохо обученных и небоеспособных рекрутов. С таким пополнением бросаться в бой на французов было явной авантюрой. К тому же Кутузов был опытным царедворцем, которому не хотелось понапрасну подвергать риску свой авторитет, с таким трудом восстановленный после сдачи Москвы.

«Генерал Мороз»

Насколько существенен в тех событиях был природно-климатический фактор? Ведь версию про решающую роль «генерала Мороза» мы часто слышали от проигравшей стороны не только в 1812 году, но и в 1941-м.

В большинстве случаев французские солдаты не решались остановиться на ночлег в окрестных деревнях, потому что это означало почти гарантированную гибель: в своих избах русские «пейзане» могли их поодиночке забить поленьями или поднять на вилы. А наших солдат крестьяне встречали радушно: обогревали, кормили, давали чарку водки и стелили на ночь на печке.

Поэтому наполеоновским солдатам приходилось ночевать на открытом воздухе, согреваясь возле своих бивачных костров, часто отбиваясь от внезапных вылазок казаков и партизан. В результате поутру не все из них просыпались, насмерть замерзнув во сне. И такое случалось не только во время сильных морозов. Я знакомился со специальными исследованиями по гипотермии, где говорилось, что человек (особенно если он голоден, деморализован и плохо одет) начинает замерзать при плюсовой температуре.

Ее солдаты и офицеры главным образом замерзали от того, что не имели возможности обсушиться и обогреться. Поэтому особенности нашего климата, безусловно, влияли на ход военной кампании 1812 года, но не напрямую, как иногда пишут, а косвенно.

Англия помогала России в войне с Наполеоном?

Почему именно война 1812 года занимает особое место в нашей истории?

Потому что 1812 год породил русскую нацию. В имперский период нашей истории Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение как ее главное событие стали мифом основания — именно на них основывалось русское национальное самосознание.

Материалы по теме

Большая политика памяти

Не зря Белинский в 40-е годы XIX века указывал, что «Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года». Дальше он продолжал, что 1812 год пробудил в России «спящие силы и открыл в ней новые источники сил, сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения».

То есть война 1812 года способствовала появлению русского общества и русской интеллигенции?

Несомненно. Не столько даже сама война, сколько память о войне и основанный на ней русский национальный миф.

Между этими двумя Отечественными войнами нашей истории можно найти колоссальное количество параллелей. Это касается и способов интерпретации отдельных событий, и подчеркивания их священного характера, и героизации их участников.

Если выражаться новомодными заумными словами, то коммеморативные практики (набор способов, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом — прим. «Ленты.ру») Победы во Второй мировой войне в СССР строились на основе опыта Отечественной войны 1812 года?

Совершенно верно. Посыл был такой: мы победили Гитлера точно так же, как наши предки одолели Наполеона. Ведь символическое оформление прошлого играет более значительную роль для массового сознания, чем реальные исторические события. Человек так устроен, что все воспринимает через символы.

Фальшивые ноты «маэстро»

Как вы можете объяснить феномен Понасенкова? Почему псевдоисторические опусы этого фрика на тему Отечественной войны 1812 года и наполеоновских войн сейчас стали очень популярными?

По моему мнению, в данном случае мы имеем дело не с явлением научного, академического характера, а с феноменом массовой культуры. Подобные явления возникали и раньше, будут они появляться и в будущем.

Взять хотя бы бешено популярные в 70-80-е годы прошлого века сочинения писателя Валентина Пикуля. Его книги привлекали читательскую аудиторию тем, что по сравнению с обезличенной и схематичной советской историографией в них очень ярко и лихо показаны реальные исторические деятели нашего прошлого. И Пикуль изобразил их как живых людей со своими страстями и эмоциями. Другое дело, что содержание его книг мало соотносилось с настоящими историческими событиями.

Да, я в юности читал Пикуля и помню, какое сильное впечатление на меня произвели некоторые его сюжеты. В «Фаворите» Екатерина II снимает молодого корнета с караула во дворце и тащит в свою постель, а в «Нечистой силе» Александр III тайком от жены, которая его называет Сашкой, убегает в подвал на царскую кухню и в окружении своих поваров пьет там водку из ковша до дна.

Это еще самые безобидные его выдумки, бывали и хуже. Но потом слава Пикуля сошла на нет, и в 90-е годы появилась пресловутая «Новая хронология» академика-математика Фоменко. К сожалению, немало вполне образованных людей восприняли эту псевдонаучную теорию всерьез. Сейчас про Фоменко подзабыли, хотя до сих пор остались фанаты его «учения», но теперь ему на смену пришел Понасенков. Настанет время, и к нему тоже люди утратят интерес.

Материалы по теме

«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»

Проблема в том, что многие современные россияне не привыкли к критическому анализу. Они не хотят самостоятельно думать, искать и разбираться, вырабатывать собственное мнение. Нужен кто-то, кто даст простой и единственно верный ответ на все вопросы. Нужен гуру, непререкаемый авторитет, чьим словам хочется с благоговением внимать. Поэтому персонажи, претендующие на абсолютное знание о том, как все было на самом деле, сейчас очень востребованы.

Может, проблема еще и в дефиците гуманитарного знания в нашей стране? За годы советской власти выросло несколько поколений технической интеллигенции, прекрасно разбирающейся в чертежах и формулах, но снисходительно относящейся к гуманитарной сфере. Помните спор физиков и лириков в 60-е годы?

Да, и в этом, безусловно, тоже. А еще в том, что многие не понимают две простые вещи. Во-первых, история — это совокупность словесных образов, созданных на основании других словесных образов. Проще говоря, это события прошлого, описанные словами.

Во-вторых, историки пользуются источниками, которые создавались не для того, чтобы максимально достоверно и объективно отразить произошедшие события, а совсем для других целей, зачастую мелких и сиюминутных. Ни один исторический документ не создавался для будущих историков. Но ученые вынуждены ими пользоваться, рассматривая их критически.

Как бороться с подобными деятелями, которые паразитируют на академической науке?

Думаю, лучше воздержаться от термина «паразитирование». Сумятицу в головы людей авторы так называемых альтернативных вариантов истории действительно вносят.

У меня нет ни рецептов борьбы с ними, ни уверенности в возможности такой борьбы. Она предполагает диалог, а это трудно себе даже представить. Приходится уповать только на просвещение.

Источник

07.02.2015

преподаватель истории и обществознания

Методическая разработка урока по истории на тему «Отечественная война 1812 года». В разработке рассказывается о ходе Отечественной войны 1812 года, раскрываются причины войны , ее ход и итоги. Студенты изучают исторические документы, связанные с этой войной, анализируют по ним некоторые события войны 1812 года. В конце урока формулируются причины победы России в этой войне.

Оценить

1313

Содержимое разработки

Урок по истории России. Тема: «Отечественная война 1812 г.»

Цели урока:

Обучающая цель: рассказать о ходе Отечественной войны, героической обороне российского населения, выяснить, в чем заключался ее народный характер;

Воспитывающая цель: воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов российского народа;

Развивающая цель: развивать познавательные универсальные учебные действия при работе с документами в соответствии с темой экспериментальной работы по следующим критериям:

1) умение привлекать базовые знания учащихся по предмету;

2) умение учащихся вычленять необходимую информацию из текста;

3) умение высказывать мнение с опорой на исторический источник;

4) умение привлекать дополнительные знания для решения поставленной задачи.

Оборудование урока: Карта «Отечественная война 1812 г.», картина «Совет в Филях».

План урока:

Вторжение Наполеона в Россию.

Бородинское сражение.

Совет в Филях и оставление Москвы.

Отступление и гибель «Великой армии».

Ход урока:

1.Тема нашего урока «Отечественная война 1812 года». Сегодня на уроке мы должны разобрать причины войны 1812 года, ее ход и итоги. Мы продолжим изучение исторических документов, связанных с этой войной, проанализируем по ним некоторые события войны 1812 года. В конце урока мы сформулируем причины победы России в войне 1812 года.

2. Вопрос к классу: 1. Вспомните из курса новой истории какую армию создал Наполеон?

Рассказ учащихся о создании французской армии, армии «Двунадесять языков».

2. Какой договор заключили между собой Наполеон и Александр I ? (Тильзитский мирный договор). В каком году он был подписан? (1807г). (Презентация. Слайд №2).

Учитель: «Проанализируем некоторые статьи Тильзитского союзного договора между Россией и Францией». Я напомню вам алгоритм работы с документами:

1)Читаем документ.

2) Анализируем его, опираясь на ваши базовые знания по предмету;

3) Опираясь на данный документ вы должны вычленить необходимую информацию из текста;

4) Вы отвечаете на вопросы, высказывая свое мнение по данному документу с опорой на данный исторический источник;

5) вы можете привлечь дополнительные знания для решения поставленной задачи.

Итак, в соответствии с данным алгоритмом приступаем к работе.

«1. Его величество император всероссийский и его величество император французов и король Италии обязуются быть заодно во всякой войне, какую России или Франции пришлось бы начать или вести против всякой европейской державы, будет ли война на суше или на море, или же и на суше, и на море…»

Вопрос к документу: Какой пункт Тильзитского мира был наиболее важным для Наполеона?

3. Работа с учебником (стр. 16-17). Задание: Определить цели и причины начала войны 1812 г.( Презентация. Слайд 4)

Уже в самом начале войны французская армия столкнулась с большими трудностями.

Давайте обратимся к документам и в соответствии с нашим алгоритмом работы с документами давайте проанализируем следующие документы.

Документ 1.

Сегюр: «С наступлением ночи Наполеон приблизился к реке. Первыми переправились несколько саперов в челноке. Они пристали и высадились на русский берег без препятствий, к их удивлению. Там — мир; война — с их стороны; все спокойно в этой чуждой стране, которая была им представлена такой угрожающей. Между тем к ним скоро явился простой казацкий офицер, командующий патрулем. Он один; кажется, что он уверен в мире и не подозревает, что перед ним — вся вооруженная Европа. Он спрашивает иностранцев, кто они. «Французы», — было ответом. «Что нужно вам и зачем пришли вы в Россию?» — продолжал он. «Воевать с вами! Взять Вильну! Освободить Польшу» — резко ответил один из саперов. Казак ускакал; он исчез в лесу. Вдогонку ему выстрелили три разгоряченные солдата».

Жолли: « Им (Наполеоном) овладело беспокойство и удивление: он понял, что безмолвие русских зловещее их присутствия и сопротивления».

И. Руа: «27-го Наполеон направился уже к Вильне, надеясь, что русская армия, над которой в то время начальствовал Барклай де Толли, примет сражение под стенами этого города. Но русский главнокомандующий предпочел сжечь свои Магазины, разрушил мост, перекинутый через р. Вилию, и направился форсированным маршем к северу…»

М. Барклай де Толли: «Таким образом, операционный план Наполеона, чтобы нас разбить по частям, совершенно расстроился».

— Какая задача стояла перед Наполеоном после вступления его армии в Россию? Удалось ли ему выполнить эту задачу?

Документ 2

Г. Роос: «Во всех отношениях мы перебивались кое-как: уже мало было хлеба, а мука, молоко, вино и водка сделались большой редкостью. Купить ничего нельзя было. Офицеры должны были довольствоваться тем, что добывала воровством и грабежом их прислуга. В первые же дни за Неманом общая нужда вызвала крупнейшие беспорядки».

Дедем: «Несмотря на тщательные меры подготовки, принятые Наполеоном, условия театра войны и характер действия противника дали себя почувствовать с первых же шагов по переправе через Неман, дороги, сами по себе неудовлетворительные, вследствие дождей, уничтожение русскими при отступлении переправ и гатей и движения по ним многочисленной артиллерии и тяжелых обозов, сделались положительно непроходимыми. Сожжение магазинов, порча мельниц, угон скота и лошадей значительно сократили те средства, которые могла дать страна, располагавшая ими далеко не в достаточной степени для удовлетворения многочисленной французской армии. Можно сказать, что уже вскоре после переправы через Неман французская армия испытывала настоящий голод».

— С какими трудностями столкнулась французская армия в России?

4. Работа по таблице. Задание: Сравните данные таблицы «Военно-экономический потенциал России и Франции». Сделайте вывод. (Презентация. Слайд № 5.)

5. Работа с картой. Показать расположение русских войск и объяснить их расположение.

Беседа с учащимися по вопросам для развития вероятностного прогнозирования с опорой на диаграмму и историческую карту:

Глядя на расположение русской армии, предположите, какую тактику мог предпринять Наполеон?

Какую тактику ведения войны могли предпринять россияне, зная о троекратном численном превосходстве армии Наполеона?

Назовите и покажите место соединения 1 и 2 русской армии. (Презентация. Слайд № 6.)

6. Работа по схеме. Задание: Раскрыть замысел Наполеона. Около какого города 1 и2 русской армии удалось соединиться? (около Смоленска) (Презентация. Слайд №7).

Рассказ о Смоленском сражении. Работа по карте. 7. Учитель: «Кто был главнокомандующим русской армии в начале войны? (М. Б. Барклай-де-Толли) Кто был назначен потом и почему? ( М.И Кутузов). Доклад о Кутузове. (Презентация. Слайд № 8.)

8. После того как Кутузов был назначен главнокомандующим русской армии, он принимает решение начать генеральное сражение, которое бы смогло решить весь исход войны . Опираясь на фактические знания по предмету ответьте мне на следующие вопросы:

Какое это было сражение и когда оно состоялось? (Бородинская битва 7сентября 1812г)

Каковы были ее итоги?

Схема Бородинское сражение. Сравнительная характеристика вооруженных сил в битве. (Презентация. Слайды № 10-12). Какие события произошли после Бородинского сражения?

9. Картина «Совет в Филях». Итак, приступаем к работе с документами соответственно нашему алгоритму. Работа с документом «Совет в Филях» в группах. При работе с документами обратите внимание на термины: партизаны, ополчение, флеши, редут, батарея (термины написаны на доске)

Беседа с учащимися по вопросам:

Какова была главная цель военного совета в Филях?

Какое решение было принято на нем?

Каковы были причины принятия этого решения?

Какой предстала Москва перед французскими войсками?

В чем причины недовольства Наполеона?

На что надеялся Наполеон, подойдя к Москве?

Работа с документами по группам (3 группы. ).

«Совет в Филях. Пожар Москвы».

Документ № 1 ( от имени М.И.Кутузова )

Кутузов (из пьесы «Пожар Москвы» Е.П. Карпова): «Позиция наша на Воробьевых горах крайне невыгодна. Многие дивизии разобщены непроходимыми оврагами… В одном глубоком овраге речка!… Позади позиции Москва-река… За ней город с узкими улицами и переулками. Спуски к восьми мостам так круты, что только пехота может сойти по ним. Ежели неприятель опрокинет наши передовые линии – вся армия будет уничтожена до последнего человека… Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва – вся Россия будет потеряна…»

М.И.Кутузов: «С потерей Москвы не потеряна еще Россия… Первой обязанностью поставляю себе сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление… Самым уступлением Москвы приготовлю неизбежную гибель неприятелю… Посему я намерен. Пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге… Знаю, вся ответственность обрушится на мою седую голову, но я жертвую собой для блага отечества… Приказываю отступать!»

Какова была главная цель военного совета в Филях? Какое решение было принято на нем? Каковы были причины принятия этого решения?

«Совет в Филях. Пожар Москвы»

Документ 2 (от имени французского воина)

А.Ермолов: «…Дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям, и на некоторых улицах не встречалось ни одного человека».

Де-ла-Флиз: « С тех пор, что люди себя помнят, еще не случалось, чтобы население из 500 тысяч жителей целиком бежало из своей столицы. Все до единого, от стариков до младенца, бежали на чем попало, не запасшись ничем».

Ц.Ложье: «… Дома, хотя большей частью и деревянные, поражают нас своей величиной и необычайной пышностью. Но все двери и окна закрыты, улицы пусты, везде молчание!- молчание, нагоняющее страх.

Молча, в порядке, проходим мы по длинным пустынным улицам; глухим эхом отдается барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное.

Москва представляется нам огромным трупом: это царство молчания, сказочный город, где все здания, дома воздвигнуты как бы чарами для нас одних. Я думаю о впечатлении, производимом развалинами Помпеи и Геркуланума. На задумавшегося путешественника; но здесь впечатление еще более гробовое»

С. Селивановский: « таким образом, победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя ни единого почти жителя. Негодование написано было на всех чертах Наполеонова лица. Он не брал даже на себя труда скрывать то, что происходило в душе его».

Какой предстала Москва перед французскими войсками? В чем причины недовольства Наполеона? ( вспомните слова, сказанные им ранее: «Если я возьму Киев – я возьму Россию за ноги; если я возьму Петербург- я возьму Россию за голову, если я возьму Москву- я поражу ее в самое сердце»). На что надеялся Наполеон, подойдя к Москве?

«Совет в Филях. Пожар Москвы»

Документ 3 (от имени французского воина)

О Миэра (передает слова Наполеона): «через два дня после нашего прибытия начался пожар. Сначала он не казался опасным, и мы думали, что он возник от солдатских огней, разведенным слишком близко к домам, почти сплошь деревянным. Это обстоятельство меня взволновало, и я отдал командирам полков строжайшие приказы по этому поводу. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызвал серьезной тревоги. Однако. Боясь его приближения к нам, я выехал верхом и сам распоряжался его тушением. На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой. Сотни бродяг, нанятых для этой цели, рассеялись по разным частям города и спрятанными под полами головешками поджигали дома, стоявшие на ветру,- это было легко, ввиду воспламеняемости построек. Это обстоятельство да еще сила ветра делали напрасными все старания потушить огонь. Трудно было даже выбраться из него живым. Большинство пожарных труд испорчено. Их было около тысячи, а мы нашли среди них, кажется, только одну пригодную. Кроме того бродяги, нанятые Растопчиным, бегали повсюду, распространяя огонь головешками, а сильный ветер еще помогал им. Этот ужасный пожар все разорил. Я был готов ко всему, кроме этого. Однако это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу?»

Сегюр: «Наполеон, завладевший, наконец, дворцом царей, упорствовал, не желая уступить его даже огню, как вдруг раздался крик: «Пожар в Кремле!»

Все это решило Наполеона решиться.

Но нас окружал целый океан пламени: оно охватывало все ворота крепости и мешало нам выбраться из него. Тогда наши после долгих поисков нашли возле груды камней подземный ход, выводивший к Москва- реке. Через этот узкий проход Наполеону с его офицерами и гвардией удалось выбраться из кремля.

И тем не менее следовало торопиться. Вокруг нас ежеминутно возрастал рев пламени. Всего лишь одна улица, узкая, извилистая и вся охваченная огнем, открывалась перед нами, но и она была скорее входом в этот ад, нежели выходом из него. Император пеший без колебания бросился в этот проход. Он шел среди треска костров, грохота рушившихся сводов, балок и крыш из раскаленного железа. Все эти обломки затрудняли движение. Огненные языки, с треском пожиравшие строения, то взвивались к небу, то почти касались наших голов. Мы продвигались по огненной земле, под огненным небом, меж двух огненных стен. Нестерпимый жар палил наши глаза, но нам нельзя было даже зажмуриться, так как опасность заставляла смотреть вперед. Дышать этим раскаленным воздухом было почти невозможно. Наши руки были опалены, потому что приходилось то защищать лицо от огня, то отбрасывать горящие головешки, ежеминутно падавшие на наши одежды».

В чем причины пожара в Москве по мнению французов?

10.Подведение итога. Русская армия покидает Москву. Какой маневр предпринял Кутузов после того, как Москва была оставлена? (показать на карте Тарутинский маневр). Отступление Наполеона из Москвы. (Презентация. Слайды № 16-21)

Чтение стихотворения А.С. Пушкина:

Нет, не пошла Москва моя

К нему с повинной головою.

Не праздник, не приемный дар,

Она готовила пожар

Не терпеливому герою.

Учитель:

11. Работа с картой: показать Тарутино, Малоярославец, путь отступления французской армии.

12. Приступаем к работе с последними документами по группам в соответствии с нашим алгоритмом. Работа с документами. (Отступление французской армии) по группам. Документ № 4, 5, 6

«Тарутинский марш – маневр. Отступление французской армии».

Документ 4 (от имени российского воина)

Н. Муравьев: «Зима 1812 года была жестокая. Термометр Реомюра иногда показывал 31 градус. Холода эти, может быть, предохранили нашу армию от заразительных болезней, производимых тлением тел. Но так как много трупов оставалось еще под снегом, то весною, когда сделалась оттепель, они стали гнить и произвели эпидемию, которая опустошила те губернии, через которые неприятель отступал.

Пехотинцы страдали от холода, часто и от голода. Страдания их ограничивались только тем, чтобы поживиться около мертвого шапкой или изорванным кафтаном. Когда не могли сего сделать, то хоть спарывали с них пуговицы. Кавалеристы домогались своего: они сдирали подковы с палых лошадей. Артиллеристы срывали железо с брошенных лафетов и шины с колес.

Число трупов, устилавших дорогу, увеличивалось множеством французских офицеров и солдат, более похожих на тени, чем на живых товарищей своих и к ним по пути валились. На редком из них были мундиры, большею частью покрывались они чем попало. У многих были на головах кирасирские каски с длинными конскими хвостами; сами же кирасиры были голые и накрывались рогожей или обвивались соломой».

Бургонь: «Но часто случалось, что только успевали развести огонь, как приходилось немедля съедать это кушанье почти в сыром виде, потому что получали приказ идти дальше или вблизи показывались русские. В последнем случае не очень стесняясь – я не раз видал, как часть солдат преспокойно себе закусывала, в то время как другая отстреливалась от русских. Но когда являлась настоятельная необходимость и непременно требовалось сниматься с места. То уносили с собой котел, и каждый на ходу черпал из него пригоршнями и ел, поэтому лица всех были выпачканы в крови.

Я кончил свой жалкий ужин, состоявший из кусочка печенки от лошади. Убитой нашими саперами, а вместо питья проглотил пригоршню снега. Маошал Мортье также съел печенки, зажаренной для него денщиком, но он съел ее с куском сухаря и запил каплей водки; ужин, как видите, не особенно изысканный для маршала Франции, но и то было еще не недурно при злосчастном положении».

-Что осложняло отступление французов? Почему французы испытывали большие трудности с продовольствием?

«Тарутинский марш-маневр. Отступление французской армии»

Документ 5 (от имени российского солдата и от имени Наполеона)

В.Левенштерн: «Видя, таким образом, непрестанную борьбу с поздним временем года и с тысячью лишений, мы дошли до Березины. У нас в каждом эскадроне было не более сорока или пятидесяти человек, способных сражаться. Лошади выбились из сил, так как они давно уже страдали от недостатка фуража, истребленного неприятелем, который, подобно саранче, уничтожал все по пути; единственным кормом для наших лошадей служила солома с крыш, за которой приходилось ездить верст за десять или пятнадцать. Фельдмаршал изредка посылал нам транспорт овса или сухарей; это было всегда для нас настоящим праздником; без этой поддержки у нас было бы погибших не менее, чем у французов.

Адмирал Чичагов не мог остановить Наполеона, который успел выбрать пункт для переправы, так как наша армия не преследовала его по пятам. Наполеон был опасен, но его армия не могла быть спасена и погибла частями по пути от Березены до Вильны; геройская преданность этой армии своему вождю не только не принесла пользы, но была причиною ее окончательного истребления. Надобно отдать справедливость Наполеону: его поведение при переправе через Березину заслуживает величайшего удивления. Угрожавшая ему неминуемая гибель возбудила его военный гений, притупившийся за последнее время. Он не потерял голову в трудную минуту. Окруженный со всех сторон, он обманул наших генералов искусными демонстрациями и совершил переправу у них под носом. Плохое состояние мостов было единственною причиною тех потерь, которые понесли по этому случаю французы.

Война прекратилась за неимением сражающихся. Правда, солдаты грабили еще брошенные французами фургоны, но мы не брали более пленных; мороз сделал свое дело, погубив этих несчастных».

Как Наполеону удалось переправиться через реку Березину?

Как вы понимаете слова русского воина «война прекратилась за неимением сражающихся»?

«Тарутинский марш – маневр. Отступление французской армии»

Документ № 6 (от имени французского воина)

Лабом: «Сражение при Малоярославце открыло нам две истины, обе очень печальные: первая- что силы русских не только не были истощены, но, напротив, они даже получили в подкрепление несколько свежих отрядов и сражались с таким ожесточением, что мы должны были отказаться от надежды на кокой — нибудь успех. «Еще одна такая победа, — говорили солдаты, — и у Наполеона не будет больше армии». Вторая истина была та, что мы должны отказаться от похода на Калугу и Тулу, и этим мы теряли последнюю надежду на более спокойное отступление…»

Сегюр: «Он воспользовался перерывом для того, чтобы отдать приказ о возвращении назад, к Смоленску. Все рассказывали, что его подчиненные окаменели от удивления; услышав такое приказание, даже его адъютант не поверил своим ушам; он устремил на своего начальника растерянный взгляд и молча стоял, не понимая ни слова. Тогда маршал повторил приказание; они повиновались и без колебания оборотились спиной к родной армии, к Наполеону, к Франции и снова углубились в Россию, принесшую им столько страданий…»

Каков итог сражения под Малоярославцем?

13. Вспомните, какую роль в этой войне сыграли партизаны, особенно во время отступления французской армии? Каких партизан Отечественной войны 1812г вы помните? (Презентация. Слайд № 22.)

14. Подведение итогов. Вопросы к классу:

Почему армию Наполеона называли «двунадесять языков», а также «Великой армией»?

Каковы были планы Наполеона в отношении военной компании в России?

Сформулируйте причины победы России в Отечественной войне 1812.

Назовите итоги этой войны для России и для всего мира

Итоги:

Кутузову после оставления Москвы удалось добиться главного:

Дождаться подкрепления;

Заставить французскую армию отступать по уже разоренной ею смоленской дороге.

6 декабря император Наполеон был в Париже.

6 января 1813 г. – Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.

Домашнее задание: § 4, записать в тетрадях «Значение Отечественной войны 1812 года».

Литература:

Преподавание истории в школе №10, 2004 г.

Преподавание истории в школе №2, 2006 г.

Б. Асварши, Г. Вилинбахов Отечественная война 1812 г. в картинах Петера Хесса «искусство» Ленинградское отделение 1984

Рабочая тетрадь «Россия в I пол. XIX в.» А.Самсонов, НПО «Школа», Москва

М. Брагин «В грозную пору 1812 г.» Издательство «Малыш» 1984

Е.В. Колганова, И.В. Сумакова Поурочные разработки по истории XIX в., Москва «Вако» 2004

Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/103429-otechestvennaja-vojna-1812-goda

«Свидетельство участника экспертной комиссии»

Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ

БЕСПЛАТНО!

Материал к уроку «

Отечественная война 1812 года»

I

Группа. « Начало войны. Вторжение»

Документ1

( от имени французского воина)

Сегюр: «С наступлением ночи Наполеон приблизился к реке. Первыми переправились

несколько саперов в челноке. Они пристали и высадились на русский берег без

препятствий, к их удивлению. Там мир; война с их стороны; всё спокойно в этой

чуждой стране, которая была им представлена такой угрожающей. Между тем к ним

скоро явился простой казацкий офицер, командующий патрулём. Он один; кажется ,

что он уверен в мире и не подозревает, что перед ним- вся вооружённая Европа.

Он спрашивает иностранцев, кто они? «Французы», -было ответом. «Что нужно вам и

зачем пришли вы Россию?» -продолжал он. «Воевать с вами! Взять Вильну ,

освободить Польшу!» — резко ответил один сапёров. Казак ускакал; он исчез в

лесу. Вдогонку ему выстрелили три разгорячённые солдата».

Жолли: «…Им (Наполеоном) овладело беспокойство и удивление: он понял,

что безмолвие русских зловещее их присутствия и сопротивления».

И. Руа: «27-го Наполеон направился уже к Вильне, надеясь, что русская армия,

над которой в то время начальствовал Барклай де Толли, примет сражение под

стенами этого города. Но русский главнокомандующий предпочёл сжечь свои

магазины, разрушил мост, перекинутый через р. Вилию, и направился форсирующим

маршем к северу…»

М. Барклай де

Толли: «Таким образом, операционный план Наполеона,

чтобы нас разбить по частям, совершенно расстроился.»

-Какая задача

стояла перед Наполеоном после вступления его армии в Россию? Удалось ли ему

выполнить её?

Документ

2 (от имени французского воина)

Г.Роос: «Во всех отношениях мы перебивались кое-как: уже мало было хлеба, а

мука, молоко, вино и водка сделались большой редкостью. Купить ничего нельзя

было. Офицеры должны были довольствоваться тем, что добывала воровством

прислуга. В первые же дни за Неманом общая нужда вызвала крупнейшие

беспорядки».

Дедем: « Несмотря на тщательные меры подготовки, принятые Наполеоном, условия

театра войны и характер действия противника дали себя почувствовать с первых же

шагов по

переправе через Неман.

Дороги, сами по

себе неудовлетворительные, вследствие дождей,, уничтожение русскими при

отступлении переправ и гатей и движения по ним многочисленной артиллерии и

тяжёлых обозов, сделались положительно непроходимыми.

Сожжение магазинов,

порча мельниц, угон скота и лошадей значительно сократили те средства, которые

могла дать страна, располагавшая ими далеко в не достаточной степени для

удовлетворения многочисленной французской армии.

Вся переписка французских

генералов в первый период кампании наполнена заботами о продовольствии и

жалобами на недостаток его. Счастливый захват какого-либо магазина прежде, чем

русским удавалось его уничтожить, являлся событием едва ли не более важным,

нежели успех, одержанный над неприятелем.

Можно с

уверенностью сказать, что уже вскоре после переправы через Неман французская

армия испытывала настоящий голод».

С какими

трудностями столкнулась французская армия в России?

Документ 3 ( от

имени Барклая де Толли)

С.

Селивановский: «Одни уходили в леса, другие следовали

за армией, со всеми их имуществами, семействами и скотом, предавая пламени всё

то, что могло быть полезным неприятельской армии».

И.Руа «27-го Наполеон направился уже к Вильне, надеясь, что русская армия, над

которой в это время начальствовал Барклай де Толли, примет сражение под стенами

этого города. Но русский главнокомандующий предпочёл сжечь свои магазины,

разрушил мост, перекинутый через р. Виллию, и направился форсированным маршем к

северу…»

М.Барклай де

Толли: «..По соединению обеих армий состояло под

ружьём около 110 тысяч, противу коих между Двиной и Днепром с 250000.

атаковать его при таких несоразмерных силах было бы совершенное сумасшествие;

почему и я должен был удовлетвориться только тем. Чтобы беспокоить его одними

лёгкими войсками».

М Барклай де

Толли: «.. Ещё ни один полководец ни в одной армии не

находился в таком крайне неприятном положении, как я. Каждая из обеих

соединенных армий имела своего особого главнокомандующего, которые облачены

были полномочиями, вполне соответствующими таковому положению. Каждый из них

имел право распоряжаться по собственному усмотрению вверенною ему армией.

Правда, я имел в качестве военного министра право отдавать приказы, но я не

решился воспользоваться этим правом…»

Какой тактики

ведения боевых действий придерживалась русская армия? В чём заключалась

трудность положения военного министра М. Барклая де Толли?

Документ

4 ( от имени российского воина)

А. Ермолов: « Неприятель ступил шаг на наш берег Немана, и единственным к

соединению войск наших средством было отступление».

А. Ермолов: «…солдат роптал на беспрерывное отступление и в сражении надеялся

найти конец оному; главнокомандующим был недоволен и в главную вину ставил ему

то, что он был не русский!»

И. Жиркевич: «Но какая злость и негодование были у каждого на него ( М. Барклая да

Толли) в эту минуту за наши постоянные, за смоленский пожар, за разорение

наших родных, за то, что он не русский!»

Как относились

русские к тактике « отступления?»

2

группа

«

Бородинское сражение» 26 августа ( 7сентября) 1812

г.

Документ

1 (от имени российского офицера)

С. Глинка: « Назначение Кутузова главнокомандующим произвело общий восторг и в

войске и в народе»

Сегюр: «… В нём было что-то чисто национальное, делавшее его столь дорогим для

русских. В Москве радость по случаю его назначения доходила до опьянения:

посреди улиц бросались друг другу в объятия, считая себя спасёнными».

-Кто стал

главнокомандующим русской армии в августе 1812 года?

-Как отнеслись

войска и народ к этому назначению?

Документ

2 (от имени историка – исследователя)

Наполеон привёл на

Бородинское поле 130-135 тыс. человек при 587 орудиях; у русских было примерно

150 тыс. воинов и всего 640 орудий.

-Сделайте вывод

о соотношении сил накануне Бородинского сражения. Схематично изобразите

расположение основных сил противника.

— Выясните, что

такое инфатерия, флеши, пехота, кавалерия батарея, редут?

Документ

3 ( от имени российского и французского воинов)

И. Т.

Радожицкий: « На левом фланге происходила жесточайшая

битва; русские мужественно держались в окопах. Французы за каждый шаг вперёд

платили несметною потерей людей. Нельзя не удивляться отчаянию, с каким они

лезли на смерть; нельзя не удивляться присутствию духа русских, с каким они

защищались, удерживая стремление превосходящих сил неприятеля»

Е. Лабом: « Русские гибли, но не сдавались; на пространстве одного квадратного

лье не было местечка, которое не было бы покрыто мёртвыми или ранеными».

С. Селивановский:

« В продолжении одиннадцати с половиной часов огонь и

меч, действуя попеременно, истребили 75 000 человек и более 35 000

лошадей. Ядра, картечи, пули, ружья, копья, сабли, штыки — всё в сей день

стремилось к истреблению и сокрушению человечества. Чугун и железо, сии

металлы, самое время переживающие, оказывались недостаточными дальнейшему

мщению людей. Раскалённые пушки не могли уже выдерживать действия пороха и, с

ужасным треском лопаясь, предавали смерти заряжавших их артиллеристов. Смерть летала

по всем рядам.

Целые батареи переходили по несколько раз из

одних рук в другие. Земля исчезла: она была вся покрыта окровавленными трупами.

Чрезмерный жар отнимал последние силы. Казалось, что сия полоса России

превращена каким-то действием в адскую обитель. Пальба, звуки, радостные

восклицания победителей, часто повторяемые «ура», вопли умирающих, ржание

коней, крики командования и отчаяния, на девяти разных языках произносимые, —

всё сиё смешивалось, придавало ужасной картине действие, которое никакое перо

изобразить не в силах.

Дым огнестрельных орудий, смешиваясь с парами

крови человеческой, составил вместе облако, помрачившее самое солнце, и

благодатная токмо ночь, ускорив в сей день свою темноту, положила ужасной сей

сече конец».

Н. Муравьев: «

Таким образом кончилось главное бородинское побоище, в котором русские

приобрели бессмертную славу. Подобной битвы, может быть, нет другого примера

в летописях всего света. Одних пушечных выстрелов было выпущено французами

70 000… Во всей России отслужили благодарственные молебст-

вия….»

—Приведите примеры героизма русских

воинов.

-Почему обе армии считали себя

победоносными и обе разбитыми? Как вы понимаете смысл этой фразы?

3

группа. « Совет в Филях. Пожар Москвы»

Документ

1.(от имени М.И Кутузова)

Кутузов: « Позиция наша на Воробьёв горах крайне не выгодна. Многие

Дивизии разобщены

непроходимыми оврагами… В одном глубоком овраге речка!… Позади позиции

Москва-река… За ней город с узкими улицами и переулками. Спуски к восьми мостам

так круты, что только пехота может сойти по ним. Ежели неприятель опрокинет наши

передовые линии – вся армия будет уничтожена до последнего человека… Пока

армия цела, есть надежда с честью закончить войну. С потерей армии не только

Москва – вся Россия будет потеряна…»

М.И. Кутузов:

« С потерей Москвы не потеряна Россия…Первой обязанностью поставляю себе

сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на

подкрепление… Посему я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге…

Знаю, вся ответственность обрушится на мою седую голову, но я жертвую собой для

блага отечества…

Приказываю

отступать!»

-Какова была

цель военного совета в Филях? Какое решение было принято на нём? Каковы были

причины принятия этого решения?

Документ

2 (от имени французского воина)

А. Ермолов: «…Дома были пусты и заперты; обширные площади уподоблялись степям, и на

некоторых улицах не встречалось ни одного человека.»

Де-ла-Флиз: «»…С тех пор, что люди себя помнят, ещё не случалось, чтобы население

из 500 тысяч жителей целиком бежало из своей столицы. Все до единого, от

старика до младенца, бежали на чём попало, не запасшись ничем».

Ц. Ложье: «… Дома, хотя большей частью и деревянные, поражают нас своей величиной

и необычайной пышностью. Но все двери и окна закрыты, улицы пусты, везде

молчание! – молчание, нагоняющее страх.

Молча, в порядке,

мы проходим по длинным пустынным улицам; глухим Эхом отдаётся барабанный бой от

стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у нас

не спокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное.

Москва

представляется нам огромным трупом: это царство молчания, сказочный город, где

все здания, дома воздвигнуты как бы чарами для нас одних. Я думаю о

впечатлении, производимом развалинами Помпеи и Геркуланума на задумавшего

путешественника; но здесь впечатление ещё более гробовое».

С.

Селивановский: « Таким образом победитель Москвы

доехал до Боровицких ворот, не увидя ни единого почти жителя. Негодование было

написано на всех чертах лица Наполеона. Он не брал даже на себя труда скрывать

то, что происходило в душе его».

—Какой предстала Москва перед

французскими войсками? В чём причины недовольства Наполеона? (Вспомните

слова , сказанные им ранее: «Если я возьму Киев – я возьму Россию за голову,

если я возьму Москву – я поражу её в самое сердце») На что надеялся Наполеон,

подойдя к Москве?

Документ

3 (от имени французского воина)

О Миэра (передаёт слова Наполеона): « Через два дня после нашего

прибытия начался пожар. Сначала он не казался опасным, и мы думали, что он

возник от солдатских огней, разведённым слишком близко к домам, почти сплошь

деревянным. Это обстоятельство меня взволновало, и отдал командирам полков

строжайшие приказы по этому поводу. На следующий день огонь увеличился, но ещё

не вызвал серьёзной тревоги. Однако, боясь его приближения к нам, я выехал

верхом и сам распоряжался его тушением.

На следующее утро

поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой. Сотни

бродяг, нанятых для этой цели, рассеялись по разным частям города и спрятанными

под полами головёшками поджигали дома, стоявшие на ветру, — это было легко,

ввиду воспламеняемости построек.

Посвящается 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Отечественная война 1812. Казаки в Отечественной войне 1812 года.

Подвиги казаков были главнейшею причиною к истреблению неприятеля.

М.И.Кутузов.

Часть 4. Перелом в войне. Уничтожение французской армии.

Русские войска оставляют Москву без боя. Наполеон вступает в Москву. Пожар в Москве.

Надежды Кутузова на получение подкреплений не оправдались, а выбранная генералом Л. Л. Беннигсеном позиция под Москвой оказалась крайне невыгодной. Чтобы сохранить силы армии и дождаться подхода резервов, Кутузов приказал оставить Москву без боя, что было выполнено 14(2) сентября. У Драгомиловской заставы Наполеон долго ожидал депутацию с ключами от Москвы. Он ждал, что столицу сдадут, как сдавали столицы Западной Европы, с покорностью и поклонением, но Москву не сдавали, а оставляли. В первый же день вступления войск Наполеона в Москву в городе начались пожары, продолжавшиеся до 18(6) сентября и опустошившие 2/3 города. Наполеон был вынужден покинуть Кремль.

Существуют несколько версий возникновения пожара:

1.Организованный поджог при оставлении города и отсутствие пожарного инвентаря в городе (обычно связываемый с именем генерал-губернатора Москвы Ростопчина); [26].

2.Поджог русскими лазутчиками (до 400 горожан были расстреляны французским военно-полевым судом по подозрению в поджогах);

Пожар не входил в планы неприятельских войск, намеревавшихся отдохнуть и обогатиться в Москве. О’Меар приводил следующие слова своего императора: «Этот ужасный пожар уничтожил все. Я был ко всему приготовлен, исключая этого события: оно было непредвидимо» [27].

Цель, преследуемая властями Российской империи, была очевидна. Для европейцев гибель Москвы являлась примером современного варварства, произведенного представителями народа, считавшегося самым цивилизованным в мире. В то же время уничтожение священного города вызвало возмущение во всех слоях русского общества, что усилило народную партизанскую войну.

В 1950-е годы по приказу Сталина было проведено первое в советские годы серьезное исследование И.И. Полосина. Он использовал метод топографического распространения пожара и доказал, что у Кутузова имелся план поджога Москвы, включавший в себя уничтожение казенного имущества, зданий, дезориентацию противника относительно направления движения русских войск.

3.Случайно возникший пожар и поджог французскими войсками.

Очагов у пожара было несколько, так что возможно, что верны все версии.

Наполеон в Москве 36 дней томился в ожидании мирных переговоров. Французские солдаты превратились в неконтролируемую банду мародёров. Москву грабили, Священные для каждого русского церкви были разграблены, иконы бросались, церкви становились конюшнями.

В это время войска Кутузова получили передышку и подкрепления.

Манёвр русской армии, выход в район села Тарутина.

В сентябре два казачьих полка полковника Ефремова отступали по ложному пути и протянули за собой весь французский авангард. В это время, Кутузов совершил искусный фланговый марш-манёвр и перевёл армию с Рязанской дороги на Калужскую. К началу октября армия сосредоточилась в Тарутинском лагере, прикрыв южные районы России и развернув интенсивную подготовку к переходу в наступление. Французский авангард Мюрата слишком поздно понял обстановку, но также остановился возле Тарутино. Особенно важным оказался подход к Тарутино свежих 24 донских казачьих полков(15тыс.) [28].

Наполеоновская армия испытывала всё возрастающие трудности от усиливавшейся «малой войны» — операций армейских партизанских отрядов, и крестьянских партизанских отрядов, обложивших наполеоновские войска в Москве и нарушавших их снабжение. Критическое положение заставило Наполеона послать в ставку русского главнокомандования мирное предложение. Кутузов отверг предложения о мире или перемирии.

Источник карты — Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

«Малая война» силами армейских партизанских отрядов.

Москва была окружена плотным кольцом партизанских отрядов, выделенных Кутузовым из состава армии. Отряды эти редко превышали 500 человек и были большей частью составлены из казачьих войск, с небольшим числом регулярной конницы. Во время пребывания на Тарутинской позиции Кутузов создал еще несколько отрядов: капитанов Сеславина и Фигнера, полковников, Вадбольского, Чернозубова, Пренделя, Кудашева и др. Все они действовали на дорогах, ведущих к Москве.