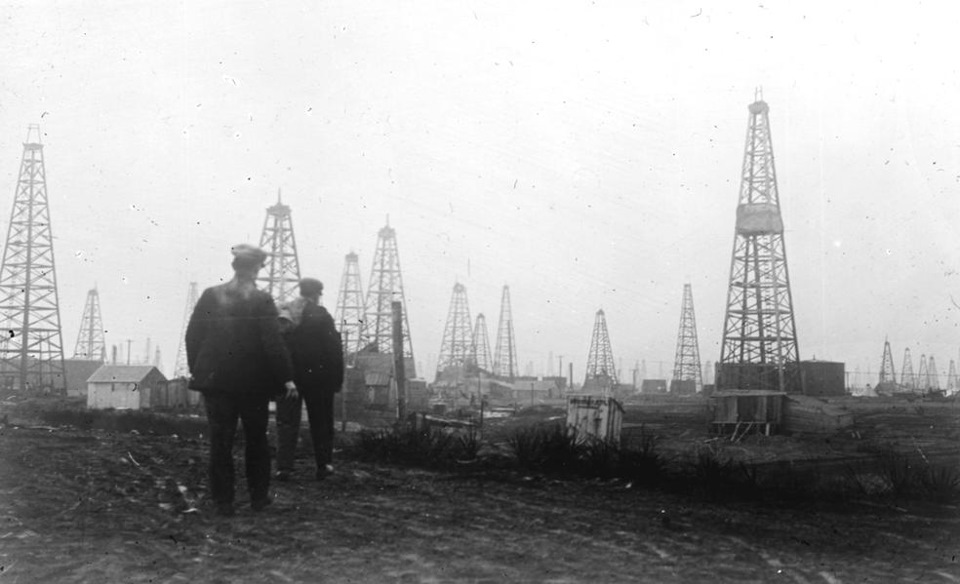

Нефтяной бизнес Нобелей начался со случайной покупки одним из братьев нескольких перспективных участков и маленького перегонного завода в Баку. Но дело развивалось так успешно, что спустя 17 лет Нобели вынудили самого Рокфеллера признать их равной стороной и начать переговоры о разделе нефтяного рынка в масштабах всей планеты.

Рождение крупнейшей нефтяной корпорации дореволюционной России было случайным. Весной 1873 года из Петербурга на Кавказ отправился Роберт Нобель (на фото), один из представителей большого семейства российско-шведских предпринимателей. Фирма братьев Нобель тогда получила от правительства крупный заказ на полмиллиона винтовок, и поездка на Кавказ требовалась, чтобы закупить ореховую древесину для будущих прикладов. Но, оказавшись в Баку, Роберт Нобель не смог устоять против «нефтяной лихорадки», вложив выделенные для покупки дерева 25 тысяч рублей в несколько перспективных участков и маленький перегонный завод.

Рискованное и во многом спонтанное вложение оказалось удачным. Уже в октябре 1876 года в Петербурге продали первые 300 бочек с керосином братьев Нобель. В 1878 году они построили первый в Баку большой нефтепровод и первый в мире настоящий танкер, получивший имя «Зороастр» и позволивший отказаться от неудобной транспортировки керосина в деревянных бочках.

Весной следующего, 1879 года, вложив в новое дело 3 миллиона рублей, братья Нобель учредили большое «Товарищество нефтяного производства». Помимо трех братьев Нобель одним из соучредителей стал барон Бильдеринг, генерал артиллерии и крупнейший оружейник России того времени, обеспечивший шведскому семейству надежные связи на самых верхах российской бюрократии.

Технические новшества, коммерческая хватка и столичные связи позволили «Товариществу нефтяного производства братьев Нобель» быстро завоевать российский рынок. «Задачей товарищества было вытеснить американский керосин из России, а затем начать вывоз керосина за границу», – так высказался руководитель компании Людвиг Нобель в апреле 1883 года, выступая на собрании пайщиков товарищества в Санкт-Петербурге. Спустя всего два года вышки братьев Нобель дали четверть всей нефтедобычи в России, а их перегонные заводы выпустили 53% всего производимого в стране керосина, снизив его стоимость почти в 20 раз. «Нобелевская» продукция не только полностью вытеснила американский керосин с российского рынка, но и успешно вышла на международный рынок, где ранее так же безраздельно господствовал керосин из Америки от Standard Oil знаменитого Рокфеллера.

Всего за два года Нобели и другие российские экспортеры керосина отняли у Рокфеллера почти треть рынка в Азии и нацелились на Европу. Статистика российского нефтеэкспорта тех лет поражает – начавшись в 1881 году со скромных двух тысяч тонн, за семь лет он увеличился в 264 раза! И в сентябре 1886 года в Петербург для переговоров с братьями Нобель прибыл американец Уильям Герберт Либби, главный представитель Standard Oil в Западной Европе.

По слухам, просочившимся в американскую прессу, Рокфеллер предложил Нобелям фантастическую по тем временам сумму 10 миллионов долларов наличными, если они согласятся подчинить ему их нефтяной бизнес. Но шведские братья отказали американцу – экспорт керосина из России в богатейшие страны Западной Европы открывал слишком заманчивые рынки. Например, в следующем, 1887 году первый танкер с нефтепродуктами братьев Нобель пришел в Британию. И «русский вопрос» (официальный оборот из внутренней переписки Standard Oil) сразу стал главным в политике американской монополии, заставив Рокфеллера резко снизить оптовые цены продаваемого в Европу керосина.

Стремясь конкурировать с американцами, Нобели вышли к самым вершинам государственной политики. В 1889 году бакинские заводы «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель» лично посетил царь Александр III. Распив с нефтепромышленниками бутылку шампанского, монарх пообещал им дипломатическую поддержку в Западной Европе. Уже в следующем, 1890 году с подачи царя, заручившись рекомендацией самого Бисмарка, братья Нобель совместно с Deutsche Ваnk учредили «Немецко-русское общество импорта нефти», сразу отняв у американских монополистов десятую часть германского рынка.

Первый раунд «керосиновой войны» остался за Нобелями. Братья вынудили могущественного Рокфеллера признать их равной стороной и с 1890 года начать переговоры о разделе нефтяного рынка в масштабах всей планеты.

Фильм третий

Нефть — сегодня это незаменимый источник энергии. Из-за нее разгораются войны. От нее зависят судьбы целых народов. На нефти держится вся мировая экономика.

Во второй половине XIX столетия значение нефти было еще невелико. Из нефти производили только керосин, который испоьзовался для освещения. Однако потребность в керосине стремительно возрастала и это толкало коммерсантов в бой за нефтяные источники.

России принадлежало одно из богатейших месторождений. Оно располагалось на Апшеронсом полуострове, территории бывшего Бакинского ханства. В 1806 году в страхе перед иранским нашествием, оно добровольно присоединилось к России.

Через полвека этот суровый край стал центром небывалой деловой активности. Здесь развернулось острейшее экономическое соперничество.

БИТВА НЕФТЯНЫХ ВЕЛИКАНОВ

На Руси полезные свойства нефти были известны давно. Еще в X веке торговые люди ее из далекого княжества Тьму-Таракань расположенного на Таманском полуострове и в низовьях реки Кубани. Там нефть выходила на поверхность земли, образуя нефтяные озера. Нефть использовали как лекарство, как боевое зажигетельное вещество и как самзочный материал.

При Иване Грозном Русь торговала нефтью с Англией. В списках XVI века сохранилась запись о том, что королева Елизавета предложила русскому царю поставлять на Альбион нефть.

Первое в России нефтяное производство было организовано в середине XVIII столетия. Нефтр в районе реки Ухты нашел уроженец Архангело-Новгородской губернии Федор Придунов. Имя этого человек до сих пор не дает покоя историкам. Одни утверждают, что Придунов занимался сбором нефти с поверхности воды. Другие, что он построил первый в России перегонный куб. Именно на это указывает архивная запись о его расходах на уголья. Уголь мог быть использован только для равномерного обгрева нефте-пергонного куба. Этот спор носит принципилальный характер. Если Придунов перерабатывал нефть, день рождения российской нефте-перерабатывающей отрасли следует отодвинуть в глубь истории более чем на столетие.

Первый в России нефтяной фонтан в 1866 году получил отставной гвардии-полковник Ардалеон Новосильцев.

Это был человек огромного мужества и огромной энергии. Он прошел Кавказскую войну и после ее окончания занялся нефтяным промыслом.

В 1863 году Новосильцев добился права на поиск и добычу нефти на землях Кубанского казачьего войска. Силами русских инженеров он пробурил несколько скважин и получил нефтяной фонтан, который дал около 100 тысяч пудов нефти. После смерти Новосильцева его наследие оказалось в руках американских, а затем фрназуских предпринимателей. И они, сочетая высокомерие с профессиональным невежеством довели нефтяное дело на Кубана до полного растройства.

Во второй половине XIX столетия взгляды пионеров-нефтянников устремились на Апшерон. В этом далеком краю в былые годы стоило выкопать неглубокий колодец и он заполнялся черной маслянистой жидкостью. Ее можно было черпать ведрами. Во многих местах нефть просачивалась на поверхность. Факлелы самовозгоревшихся газов привлекали в эти места огнепоклонников. Последователи Зороастра сооружали здесь свои храмы. Их развалины можно встретить и сегодня. Впервые промышленное производство керосина развернул на Апшероне знаменитый русский предприниматель Василий Кокарев.

Эмин Мамедли, специалист по истории нефтяного дела в России: «Кокарев был человеком редкого ума. Вот представьте себе — человек родился в старообрядческой семье поморского сословия, согласия. И не получил никакого систематического образования. Он выучился читать по церковно-славянским книгам. И всю жизнь очень много читал, думал и пробовал.»

Василий Кокарев был личностью даровитой и хваткой. Благодаря этим качествам он стал крупнейшей фигурой отечественного бизнеса. В 19 лет, после смерти отца, Василий возглавил семейное дело — солеваренное производство. Соль добывалась методом бурения и Василий сам проектировал буровый установки. На промышленной выставке в Костроме ему пожал руку цесоревич Александр Николаевич. Наследника престола поразили, созданная молодым купцом модель буровой установки и его вдохновенный рассказ о добыче соли на Руси.

Однако первого крупного успеха Кокарев добился на ином поприще. В 27 лет он написал письмо министру финансов Федору Вронченко. Он предложил переустроить систему торговли вином. Удивленный министр вызвал молодого человека в столицу и предоставли ему в качестве эксперимента Орловскую губернию, которая задолжала казне огромную сумму.

Кокарев быстро погасил долг, после чего получил в свое ведение сразу 16 губерний.

Огромные деньги зарабатываемые на торговле вином, Кокарев вкладывал во все перспективные проекты. Одним из таких

было производство керосина.

В 1859 году Кокарев построил близ Баку завод по переработке кира — пропитанной нефтью земли.

«Когда в 1859 году были получены первые результаты Кокарев увидел, что это не очень выгодное дело. То есть они получали от общего объема переработанного сырья получали 15% фотогена — сырого керосина.»

Кокарев переоборудовал завод на переработку сырой нефти и вскоре чтобы повысить его эффективность пригласил в Баку приват-доцента химии Петербургского университета Дмитрия Менделеева. Гению российской науки тогда было 20 лет. Он был автором учебного пособия «Органическая химия». За этот выдающийся и своевременный труд его наградили чрезвычайно престижной в те годы Демидовской премией.

Менделеев провел на Апшероне 20 дней. Нефтяное дело настолько увлекло ученого, что он посвятил ему значительную часть своей жизни. Одним из первых в мире он заявил о возможности глубокой переработки нефти.

В 1863 году Менделлев предложил Кокареву связать нефтепроводами места добычи и переработки. Завести танкерный флот. И построить более мощный завод в районе Нижнего Новгорода. По идее Менделеева завод следовало максимально приблизить к потребителю — промышленным предприятиям России.

Кокарев в итоге принял лишь одно из предложений ученого.

Эмин Мамедли: «Он предложил Кокареву не рыть колодцы на внось приобретаемых нефтяных участках, а бурить их. Вот это последнее обстоятельство чрезвычайно заинтересовало Кокарева. Потому что Кокарев уже был с этим знаком еще с тех времен, когда он в семейном соляном деле занимался разработкой соляных буровых установок.»

По инициативе Кокарева была отменена система нефтяного откупа, которая душила нефтяной бизнес и обогощала тех кто обладал монопольным правом добычи нефти. Когда систему откупа упразднили на Апшероне начался деловой бум.

Вскоре Россия узнала имена новоиспеченных нефтяных королей: Бубонин, Тагиев, Шебаев, Леонозов, Асадулаев, Мухтаров, Гаджинский, Манташев, Гукасов.

Однако все они отошли на второй план, когда в нефтяной бизнес вошли Петербургские промышленники — братья Людвиг и Роберт Нобели.

История знаменитой семьи Нобелей наразрывно связан с Россией. В 1837 году шведский промышленник Иммануил Нобель бежал от кредиторов в Санкт-Петербург. Здесь его технические знания и деловой опыт оказались востребованы. По заказу русского Правительства он развернуб производство сухопутных и морских мин. Перед Крымской войной Иммануил Нобель заминировал походы к Кронштадту и Свеаборгу. Благодаря этому английские корабли не смогли подойти к Санкт-Петербургу.

За короткий срок шведский промышленник не только полностью раплатился с кредиторами, но и раширил свое дело. Вскоре он стал купцом Первой гильдии. Гордостью Иммануила Нобеля были его сыновья — Роберт, Людвиг, Альфред и Эмиль Оскар.

В конце 60-х годов глава семьи вместе с младшими сыновьями Альфредом и Эмилем Оскаром вернулись на родину. На заработанные в Росии деньги они построили нитроглицериновый завод и приступили к производству взрывчатых веществ.

Два других сына Нобеля — Людвиг и Роберт остались в России.

В 1862 году Людвиг оснвал в Санкт-Петербурге механический завод.

Ольга Кубицкая, специалист по истории экономики России:»Нобелю принадлежало преимущественное право в России на производство двигателей внутреннего сгорания. Патент на их изготовление они купили у знаменитого изобретателя этих двигателей Дизеля. Двигатели внутреннего сгорания производились до Первой мировой войны на Петербургском заводе Нобелей, который назывался Людвиг Нобель. Сейчас это завод Русский дизель.»

В нефтяной бизнес братья вошли в 1879 году создав знаменитое товарищество Нефтяного производства братьев Нобель, сокращенно Бранобель. Эта компания стала флагманом российского нефтяного бизнеса. Братья увидели, что выгоднее заниматься не добычей нефти и нефтепродуктов, а их транспортировкой. Фирма Бранобель впервые в России стала перевозить керосин в наливных судах создав целую флотилию из морских, речных пароходов, буксиров и барж.

Ольга Кубицкая:»Самим Нобелем принадлежал огромный нефтеналивной флот. И вот что интересно в 1879 году по заказу Нобелей в Стокгольме было построено первое в мире нефтеналивное судно. Оно носило название Зороастр конечно же не случайно. Потому что это было связано в Апшеронским полуостровом, потому что это было связано с отсатками храмов огнепоклонников, которые во множестве были разбросаны на Апшеронском полуострове.»

Нобели понимали специфику России и восхищались ее многоликостью, поэтому строя нефтеналивные суда они называли их в честь коренных российских народов — «Великоросс», «Малоросс», «Татарин», «Башкир», «Калмык». Нефтепродукты перевозились и по железным дорогам. Для этих целей завод Людвиг Нобель строил вагоны-цистерны. На пути от Баку до Санкт-Петербурга фирма соорудила многочисленные резервуары и склады для хранения мазута, керосина и смазочных масел.

Вскре заводы Нобеля стали производить нефтепродукты. Их высокое каечество было отмечено высшими наградами международных и всероссийских выставок. Сами, Людвиг и Роберт снискали славу выдающихся инженеров, которые постоянно совершенствовали процесс перегонки нефти.

Нобелей отличала предупредительное отношение к рабочим — для их семей строилось благоустроенное жилье, школы, больницы и спотрплощадки. А они сами становились пайщиками предприятий. Получить работу у Нобеля считалось огромным везением.

Динамитный король Альфред Нобель стал совладельцем фирмы своих старших братьев. Впоследствии его пай лег в основу учрежденных им премий. Сегодня как-то не принято вспоминать, что деньги в фонд Нобелевских премий долгое время приходили только из России. Альфред Нобель написал свое знаменитое завещание без консультаций с опытным юристами. Поэтому его последнюю волю дружно саботировали все производители динамита. И только из Санкт-Петербурга в премиальный фонд шел поток нефтяных рублей.

Примечательно и то, что сама идея знаменитой премии возникла в нашей стране. Первоначально Нобелевские премии вручались не в Швеции, а в России. Их учредил Роберт Нобель для поощерения русских ученых и инженеров. Альфред скопировал начинания своего старшего брата.

Первыми лауреатами Нобелевской премии за выдающиеся научные результаты стали инженеры-технологи Алексей Степанов, Всеволод Баскаков и Алекесандр Никифоров. И об этом мало кто знает.

В начале 80-х годов фирма Бранобель подчинила себе всю транспортировку нефтепродуктов. Она значительно увеличила их производство и сбыт.

Против ведущей компании периодически возникали экономические заговоры. Российские конкуренты пытались объединиться чтобы противостоять ее натиску. Но все эти попытки оказались безрезультатны. Нобели стали диктовать цены на сырую нефть на Бакинском рынке и вскоре бросили вызов заокеанским производителям керосина.

В свое время братья поставили цель — вытеснить американский керосин в русского рынка. Задача была не простой поскольку американцы на этом поприще были явными лидерами. Их керосин, который везли через пол-мира стоил дешевле отечественного! Это казалось экономическим парадоксом.

Пол ГРегори: «Я подозреваю, что стоимость перевозки нефти с мирового рынка в некоторые районы России, например, в такой крупный порт как Петербург, была ниже чем перевозка из Баку.»

Маршал Гордон:»Существует большая вероятность, что это было ходом в кокурентной борьбе с целью сбить цену. Своего рода дэмпинг.»

Нобели добились своего. В 1884 году американский керосин был полностью вытеснен с русского рынка. Но для Нобеля это была промежуточная победа. В их дальнейшие планы входила организация экспорта. Вскоре они начали вывозить керосин в Германию, Австро-Венгрию и Англию. Это вызвало беспокойство у человека, который считался самым азартным и агрессивным игроком на нефтяном рынке — Джона Рокфеллера.

Маршал Гордон, Гарвардский университет: «Бароны-разбойники, такие как Рокфеллер, вели себя очень агрессивно, пытаясь захватить контроль над нефтяным рынком и вытеснить всех конкурентов. Так что во многих отношениях он был типичным представителем своего времени.»

Рокфеллер начал свою блистательную карьеру мелким торговым агентом. Молодой человек, обожавший математику понял, что торговля керосином сулит огромные барыши. Он основал крохотную компанию Стандарт Ойл, которая поначалу мало чем отличалась от других подобных компаний. Однако благодаря энергии и бесцеремонности ее владельца этот экономический карлик в считанные годы вырос до размеров исполина.

«Он начал с покупки или аренды нефтяных участков, но его главным достижением стала покупка нефтеперерабатывающих заводов. Благодаря деловому чутью, он стал монопольным владельцем всех таких заводов в США. Он определял цены по которым расплачивался с нефтедобытчиками.»

Способ, каким обогатился Рокфеллер вошел в учебники экономической истории. Рокфеллер вступил в секретный сговор с владельцами железных дорог. Они снизили тарифы на перевозку его керосинв в обмен на часть прибыли из Стандарт Ойл.

«Его власть увеличилась, когда он при помощи своей монополии добился снижения цен на перевозку от железных дорог. Это означало, что он может доставлять и перерабатывать нефть гораздо дешевле чем его конкуренты.»

Рокфеллер наносил сокрушительные удары по конкурентам как в самих США так и за их пределами. И практически всегда инструментом его войны на уничтожение был демпинг. Но Россия оказалась Рокфеллеру явно не по зубам.

«Главным нефтяным магнатом на российском рынке был Нобель. Он контроллировал около трети российского рынка. У Нобеля были конкуренты, но в России ему конкуренцию составляла не Стандарт Ойл.

Главным конкурентом Нобеля на российском рынке стал Парижский банкирский дом Ротшильдов. Его основателем был Майер Ротшильд. Усилиями этого человека в конце XVIII века крохотная меняльная контора на узкой еврейской улочке Франкфурта превратилась в крупнейшее кредитное учреждение. Майер Ротшильд называл себя торговцем деньгами. Его девизом были слова: «Не надо давать деньгам залеживаться.»

Пятеро его сыновей основали биржи в Лондоне, Париже, Вене, Неаполе и Франкфурте. Они многократно приумножили богатства семьи. Ссужая деньги правительствам сильных стран, Ротшильды сосредоточили в своих руках огромные капиталы.

Интерес к нефтяному бизнесу они проявили вскоре после его зарождения. Нефтью занялась Парижская ветвь банкирского дома, которую возглавлял барон Альфонс де Ротшильд.

«В то время важность нефти понимали не многие и он приехал и понял насколько важны будут эти предприятия для экономического роста в будущем. Трудно было понять — сколько там нефти. Тогда нефть мало где добывали. О Саудовской Аравии никто и не знал. Мы не знали о Ближнем Востоке. Не знали о Ливии. Немного нефти добывалось в США. Но Баку… В то время Россия стала крупнейшим в мире добытчиком нефти. Это надо было понять, а потом уже потом пытаться все взять под свой контроль.»

В русский нефтяной бизнес Ротшильды вошли стремительно. Они начали с закупок керосина, вывоза его в Западную Европу и на Ближний Восток. Их козырем стал выгодный банковский кредит для бакинских компаний. Однако Нобели цепко держали в своих руках Бакинский район. Борьба между Нобелями и Ротшильдами развернулась на полную мощь. Она отчаянно боролись за мировые рынки сбыта керосина.

В этой борьбе приняла участие и треться сила. Группировка крупнейших нефтяных фирм во главе с Александром Манташевым, которое создала экспортное объединение Бакинский Стандарт. Все они действовали друг-другу на нервы. В середине 90-х Нобели и Ротшильды наконец-то решили договориться. Их объединила идея совместных действий против Стандарт Ойл.

На внешнем рынке их могучие фирмы стали компаньонами.

А в начале XX века Нобели и Ротшильды заключили соглашение о совместной продаже нефти на территории Российской Империи. В битве нефтяных великанов наступлио временное перемирие.

В следующей серии мы расскажем о борьбе за русскую нефть, которая развернулась в начале XX века. Знаменитые нефтяные пожары в Баку. Удары революционеров. Заговоры и интриги. Вот фон на котором развивался отечественный нефтяной бизнес.

Смотрите документальный сериал «Русское экономическое чудо. Страницы истории.»!

Standart Oil Кровь Войны

Даже не знаю от чего этот интерес… слишком много вокруг вопросов, слишком много не понимания и не знания.

Почему Россия — нефтедобывающая страна не продает готовое топливо на экспорт, а вынуждена торговать исключительно сырьем, оставаясь на вторых ролях на энергетическом рынке…

Казалось бы, чего проще — перерабатывай и продавай, но у каждого вопроса есть своя история, давайте сегодня окунемся немного в историю развития нефтяного мирового рынка.

10 января 1870 года в США была основана одна из крупнейших мировых нефтяных компаний под названием «Standart Oil» c начальным капиталом в 1 млн долларов на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер»

Контроль над железнодорожными перевозками позволил Джону Рокфеллеру стать практически монополистом в добыче нефти на континенте. А благодаря удобному расположению месторождений и их малому количеству и мировым монополистом.

К концу гражданской войны в США, город Кливленд был один из пяти главных центров по переработке нефти в стране (помимо Питсбурга, Филадельфии, Нью-Йорка, и области в северо-западной Пенсильвании). В июне 1870 года в штате Огайо основал компанию Standard Oil Company, которая в скором времени стала крупнейшим переработчиком нефти в штате. Компания стала также крупнейшим экспортером нефти и керосина в стране. Дабы снизить расходы по транспортировке и иметь возможность управлять тарифами по грузоперевозкам, Рокфеллер вместе с партнерами основал компанию South Improvement Company, которая стала частью Standard Oil. Это дало возможность снижения до 50% затрат для транспортировки продукции. Все эти рокфеллеровские ходы вызвали огромную бурю негодования и протестов от независимых владельцев нефтяных скважин, которое выражалось в проявлении акций бойкотов и вандализма. Всю эту акцию поддерживала нью-йоркская нефтяная компания Charles Pratt and Company, возглавляемая Чарльзом Праттом и Генри Роджерсом. В итоге транспортная компания Рокфеллера просуществовала всего лишь год, но и этого хватило существенно сэкономить и получить огромную прибыль.

Нисколько не напуганный и не унывающий Джон Рокфеллер продолжил свой натиск на нефтедобывающий рынок скупая нефтяные скважины, добиваясь существенных скидок на транспорт, заключая секретные сделки и выкупая конкурентов. Меньше чем через четыре месяца в 1872 году произошло событие которое назвали как «Кливлендское завоевание» или «Кливлендская Резня». Компания Рокфеллера поглотила 22 из 26 своих конкурентов в Кливленде. В конечном счете даже его бывшие противники, Пратт и Роджерс, видели всю тщетность продолжения конкурировать против Standard Oil. В 1874 году они заключили тайное соглашение о слиянии с компанией Standard Oil и стали партнерами Рокфеллера. В частности Роджерс стал одной из ключевых фигур в создании огромной корпорации Рокфеллера Standard Oil Trust. Сын Пратта, Чарльз Миллард Пратт стал Генеральным секретарем Standard Oil. Рокфеллер рассматривал себя как спасителя промышленности, «ангел милосердия», считая, что поглощая слабых он делал промышленность более сильной, стабильной, эффективной и конкурентоспособной. Компания развивалась во всех направлениях. Этот рост выражался в строительстве новых трубопроводов, грузовиков-цистерн, а также в создании так называемой сети доставки на дом, не забывая и о домашних хозяйствах. Все эти мероприятия позволяли сохранять цены на горючее на достаточно низком уровне, что способствовало возникновению трудностей для входа новых конкурентов на рынок. Новая компания решив войти на рынок, неминуемо должна была снизить цены, чтобы конкурировать с технологически оснащенной и быстро развивающейся компанией Рокфеллера, чем незамедлительно бы привела себя к банкроту. Развитие привело еще и к открытию болле 300 продуктов основанных на переработке нефти. К концу 1870-х годов Standard Oil перерабатывала уже 90% нефти в США. А Джон Рокфеллер к тому времени уже стал миллионером.

С ростом компании Standard Oil, управление ею становилось все более сложным и громозким. В 1882 году адвокаты Рокфеллера создали инновационную структуру организации компании, путем центролизирования всех дочерних компаний в одну большую корпорацию Standard Oil Trust. Новая компания стала огромнейшей организацией-корпорацией, размер и богатство которой привлекало немало внимания. Всего в корпорацию вошла 41 компания, управляемые Рокфеллером и партнерами. Общественность и пресса отнеслась с подозрением к вновь образованному юридическому лицу, но другие фирмы подхватили новую идею и стали подражать ей еще более возмущая итак недоверчивую общественность. Standard Oil Trust получила ауру непобедимости, всегда преобладающей против конкурентов, критиков, и политических врагов. Компания стала самой большой и самой богатой бизнес-структурой, которая была неуязвима к экономическим бумам и спадам, ежегодно увеличивая свои прибыли.

Американский керосин в голубых жестяных банках Standart oil появился в Санкт-Петербурге уже в 1862 году. Российский рынок сулил прямо-таки небывалые прибыли: огромная страна с радостью переходила с жировых свечей на американское светильное масло. Казалось, Рокфеллеру оставалось только подсчитывать прибыли.

В 1873 году в Баку прибывает Роберт Нобель — представитель знаменитой династии промышленников и изобретателей. Роберту удается убедить Российское правительство дать возможность добывать бакинскую нефть и развивать месторождения в Азербайджане.

Первая партия нобелевского керосина прибыла в Санкт-Петербург в 1876 году. Однако транспортировать нефть в центральную Россию было непросто: сначала по Каспию до Астрахани, затем баржами по Волге, потом — на железную дорогу… Не хватало подходящей тары: даже бочонки для нефти приходилось закупать в Америке.

Вскоре Нобелю удается полностью вытеснить рокфеллеровский керосин с российского рынка. Это была первая неудача Standart oil, которая доселе только тем и занималась, что «проглатывала» рынки один за другим.

Правда, на Бродвее, 26, в Нью-Йорке, где располагался офис Standart oil, надвигавшейся грозы не увидели. А может, не захотели увидеть. Ну и пусть «Товарищество братьев Нобель» торгует своим керосином в России — нам с лихвой хватит остального мира!

А нефтепромышленники Баку тоже столкнулись с проблемой «перепроизводства» и перенасыщения рынка. Спрос на керосин в Баку был невелик, а доставить его даже в Тифлис обходилось дороже, чем привезти сюда же американский керосин.

Уже в 1877 году два местных промышленника — Бунге и Палашковский — получили от российского правительства разрешение на строительство железной дороги в Батуми, только что захваченный у Турции. Это был уже выход к морю, а значит, и на мировой рынок нефти.

Однако радужные перспективы внезапно померкли — падение цен оставило Бунге и Палашковского буквально без средств, а многообещающее предприятие повисало в воздухе.

Именно в этот момент на каспийском горизонте появляется новая громкая фамилия — Ротшильды. Точнее, парижская ветвь знаменитой династии. Ротшильды профинансировали строительство железной дороги, выкупили закладные на нефтяные предприятия в России, основали БНИТО — «Батумское нефтеперерабатывающее товарищество». Нобели пытаются наверстать упущенное — при помощи изобретенного одним из братьев динамита прокладывается трубопровод из Баку в Батуми — тот самый, ставший прообразом Баку — Супса.

Отец Маркуса Сэмюэля сколотил первоначальный капитал, торгуя разными диковинками, которые он приобретал у моряков в лондонских доках. Немалую их часть составляли раковины. И даже на вопросы о роде своих занятий Маркус Сэмюэль-старший отвечал неизменно — торговец раковинами.

Его сын к моменту знакомства с Ротшильдами уже приобрел немалый вес среди лондонских торговцев и весьма успешно вел бизнес в Японии — а это уже был тот самый перспективный азиатский рынок. Он вместе с Лейном в 1890 году прибывает в Баку, где в числе прочего осматривает первые, еще примитивные, танкеры — именно этим кораблям, похожим на плавающие бутылки, предстоит сыграть решающую роль в нефтяной революции.

Верный памяти своего отца, первые танкеры Маркус Сэмюэль нарекал названиями морских раковин: «Мурекс», «Элакс», «Каури»… Компанию же свою он позже назовет Shell — раковина. Он заранее строил нефтехранилища и резервуары в портовых складах, чтобы максимально и одномоментно насытить рынок и не дать Standart oil времени опомниться и сыграть на демпинговых ценах. В мире уже был изобретен телеграф, и судоходство перестало быть рулеткой — теперь стало возможным планировать сделки и играть наверняка. И самое главное, лондонская страховая компания «Ллойд» сочла безопасными его танкеры, конструкция которых отличалась от «нефтевозов» Рокфеллера. Что сыграло решающую роль в получении разрешения на транзит нефти по Суэцкому каналу.

Первый танкер отправился в плавание 22 июля 1892 года. Однако вскоре возникли неожиданные проблемы: у новых потребителей керосина не было… тары, в которую можно было бы его разливать.

Сэмюэль надеялся, что покупатели придут за его керосином с известными всему миру банками Standart oil. Но он недооценил того простого факта, что имеет дело не с европейцами, а с азиатами. Где банки Standart oil стали сырьем для целой отрасли «местной промышленности»: из них делали венчики, чашечки, черепицу для крыш…Из всех портов летели трагические телеграммы.

Однако Сэмюэля не так-то легко было обескуражить. Недолго думая, он нагрузил корабль обычной жестью и отправил вслед за танкером, распорядившись начать в портах назначения производство посуды для керосина. Только в отличие от голубых банок Standart oil она была красной.

Немым свидетельством тех событий остается логотип компании Royal Dutch Shell — прямой наследницы предприятия Сэмюэля. Shell — «Раковина» — именно так назвал он свое предприятие. Сделав ее эмблемой золотую раковину на красном фоне.

Это уже была настоящая революция. Standart oil потерпела первое в своей истории поражение в борьбе за рынки. Теперь уже пришел черед Сэмюэля объединятья с конкурентами — действовать ему приходилось в непосредственной близости от голландской Royal Dutch, занимавшейся разработкой нефти на острове Суматра. Острая конкурентная борьба завершилась традиционно: уже летом 1898 года Shell по дешевке скупит акции Royal Dutch, и объединение двух компаний будет, по сути, предрешено. Кто-то из современников сказал про Маркуса Сэмюэля: «Он вел свой бизнес так же, как ездил на лошади. Казалось, что он вот-вот свалится, но он никогда не падал».

Нельзя сказать, чтобы Standart oil смирилась с поражением на южноазиатском рынке и попытками Ротшильдов и Нобелей вытеснить ее из Европы. Однако уже в 1895 году она вынуждена договориться с конкурентами — ей достается 75% рынка, торговцам российской нефтью — 25%. Но соглашение вскоре повисает в воздухе — против него выступает российское правительство.

После февральской революции все нефтяные промыслы в России были национализированы коммунистическим правительством. Помятуя о том, как в свое время русская нефть помешала глобальным планам «Стандарт Ойл» по захвату рынка, с Нобелями начала переговоры «Джерси» (одна из компаний-наследниц разделенной «Стандард»). Для американской компании потенциальный источник русской нефти, с помощью которого можно было контролировать значительную часть Европы и Азии был очень уж лакомым кусочком.В июле 1920 года, менее чем через три месяца после национализации, сделка была заключена. «Стандард ойл» приобрела права на половину нефтяной собственности Нобелей в России по действительно «минимальной цене сделки» — за 6,5 миллиона долларов с последующей доплатой до 7,5 миллиона долларов. Взамен «Стандард» получала контроль как минимум над третьей частью добычи нефти в России, над 40 процентами нефтепереработки и 60 процентами внутреннего российского нефтяного рынка. Посредником между коммунистами и капиталистами выступил Леонид Красин. Стройный, с острой бородкой, изысканный, убедительный и с виду благоразумный, он совсем не был похож на кровожадного фанатика, которого ожидали увидеть западные собеседники. Красин понимал капиталистов как никто из его товарищей, поскольку сам когда-то был одним из них. До войны он служил на вполне приличной должности менеджера Бакинской электрической компании, а затем был российским представителем крупного германского концерна «Сименс». «Стандард» завершала свои переговоры с Нобелями, а Красин тем временем прибыл в Лондон для обсуждения торговых отношений от имени правительства большевиков. В ходе переговоров Красин проявил себя как сторонник поощрения аппетитов, желавших торговать британских бизнесменов. Но от него мало что зависело. Его страна шла к экономической катастрофе — падение промышленного производства, инфляция, острая нехватка капитала и повсеместный дефицит продуктов питания, переходивший в голод. Россия отчаянно нуждалась в иностранном капитале для разработки, добычи и продажи своих природных богатств. И в ноябре 1920 года Москва выдвинула новую политику предоставления концессий иностранным инвесторам.

Затем, в марте 1921 года, Ленин пошел еще дальше. Он объявил о новой экономической политике, предусматривавшей значительное расширение советской рыночной системы, восстановление частных предприятий, а также расширение советской внешней торговли и продажу концессий. Это не значило, что изменились убеждения Ленина — он реагировал на срочную и крайнюю необходимость. «Мы не можем своими силами восстановить нашу разрушенную экономику без зарубежного оборудования и технической помощи», — заявлял он. Для получения этой помощи он был готов предоставить концессии «наиболее мощным империалистическим синдикатам». Характерно, что первые два примера нового курса были связаны с нефтью — «четверть Баку, четверть Грозного». Нефть могла снова, как в царские времена, стать наиболее доходным экспортным товаром. Одна из большевистских газет назвала ее «жидким золотом». Постепенно в Россию полился все более набирающий силу поток инвестиций. На многих рынках мира компании начали ощущать все растущее давление конкуренции со стороны дешевой русской нефти. Советская нефтяная промышленность, практически мертвая с 1920 по 1923 годы, начала быстро восстанавливаться с помощью крупномасштабного импорта западных технологий, и СССР вскоре вышел на мировой рынок в качестве экспортера нефти. Стоит заметить, что экспорт керосина и бензина оставался только у Батумского нефтеперерабатывающего товарищества, в то время как остальные месторождения экспортировали лишь сырую нефть. Вся нефтеперерабатывающая промышленность с 20-х годов прошлого столетия работала исключительно на внутренний рынок страны.

После войны советская нефть, естественно, принадлежащая государству, официально практически не выходила за пределы «железного занавеса».

Но на деле все было иначе. В 1954 году Арманд Хаммер, набивший руку на выгодной торговле с коммунистами, от лица американской компании Occidental Petroleum договорился с Никитой Хрущевым о продаже советской нефти на Запад. Она в небольших объемах пошла на рынки через Иран под видом иранской нефти. В 1970-1980-е годы СССР, где основной нефтяной акцент переместился с Каспия на Сибирь, продавал свою нефть, выполняя венесуэльские и иракские контракты.

Источник

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, содействовавших становлению и расцвету сверхдержавности Соединенных Штатов Америки, было их доминирование на мировых нефтяных рынках. Этот фактор начал формироваться еще с конца XIX века, и его действие нарастало в течение всего ХХ столетия. Поэтому, чтобы правильно оценить складывающуюся сегодня ситуацию и попытаться ответить на вопрос, насколько обоснованы нынешние претензии американской администрации на сохранение их былой сверхдержавности, было бы полезно хотя бы вкратце коснуться предыстории вопроса.

Немного истории

США первыми начали промышленную добычу нефти, после того как псевдополковник Дрейк освоил первую буровую вышку в 1859 году и положил начало «нефтяной лихорадке» в Пенсильвании. Вскоре Джон Дэвисон Рокфеллер положил начало масштабной переработке нефти, открыв ее «керосиновую эру» (бензин тогда считался побочным продуктом и продавался, если это удавалось сделать, по ничтожным ценам). Действуя весьма расчетливо и предельно жестко, Рокфеллер реализовал процесс концентрации и централизации капитала в области нефтепереработки и создал знаменитую монополию «Стандард ойл компани». Хотя у него были хорошие отлаженные связи с железнодорожными компаниями, что давало ему огромные преимущества (особенно по тарифам на перевозку нефти и нефтепродуктов), он сразу же оценил историческое значение трубопроводной транспортировки нефти, что стало для того времени крупным технологическим прорывом. Рокфеллер с откровенным презрением относился к многотысячной анархичной армии нефтедобытчиков и быстро понял необходимость хотя бы частично — для обеспечения стабильности поставок нефти на свои предприятия — вторгнуться в область нефтедобычи (к 1891 г. «Стандард ойл» уже контролировала четверть всей добычи)1. Так «Стандард ойл» превратилась в первую вертикально интегрированную корпорацию. Вряд ли можно сомневаться в том, что возникновение и развитие нефтяной промышленности внесло весьма весомый вклад в процесс превращения США после завершения Гражданской войны (1861-1865 гг.) из аграрной в индустриальную державу.

По мере консолидации на внутреннем нефтяном фронте появилась возможность крупномасштабного экспорта нефти в Европу, где происходила в это время промышленная революция. В 1870 и 1880-х годах больше половины произведенного в США керосина шло на экспорт, в основном на самый крупный в это время европейский рынок, в том числе и в Россию. Впрочем, в России со второй половины 1870-х уже появились свои крупные производители керосина в Баку: сначала «Бр. Нобели», а затем и «Бр. Ротшильды», которые вскоре вытеснили американский керосин с российского рынка. Более того, на какое-то время (в 1898-1902 гг.) Россия даже перегнала Америку по объему добычи нефти. И это положило начало борьбе за мировые нефтяные рынки (что в соответствующей литературе получило название «нефтяных войн»).

Доминирующая роль США в мировой энергетике особенно усилилась в ходе Первой мировой войны. Готовясь к будущим схваткам, в стремлении обеспечить себе стабильные поступления нефти, Великобритания, Голландия, Франция, Германия устремились на ее поиски в Юго-Восточную Азию (Бирму, Индонезию), на Ближний Восток (во владения Оттоманской империи, в Иран, Кувейт). Но это были только первые шаги, и к началу войны они не успели добиться поставленной цели. С другой стороны, в России нарастала социально-политическая нестабильность — бездарная и неудачная война с Японией, первая революция 1905-1907 годов и, наконец, свержение монархии и Октябрьский переворот 1917 года. В результате Россия надолго вышла из большой игры на «нефтяном поле». Неудивительно поэтому, что США, на которые приходилось в годы войны 65-67% от мирового производства нефти, обеспечивали в этот период 80% потребностей в ней своих европейских союзников. Война окончательно прояснила: доступ к источникам нефти стал важнейшей составной частью национальных стратегий мировых держав. Вот почему сразу же после ее окончания начался передел нефтяного мира, в который активно начали втягиваться и Соединенные Штаты. При этом правящие круги Америки стали все чаще задумываться над тем, чтобы переключить европейских союзников на поставки нефти из стран Ближнего Востока, а свою нефть приберечь для собственных нужд.

В какой-то мере сходная ситуация сложилась в ходе и после Второй мировой войны. В рамках поставок по ленд-лизу США снабжали союзников (в том числе СССР) также и нефтью, и нефтепродуктами. Несмотря на массовое недовольство, для этого пришлось ввести в Штатах систему рационирования продаж бензина населению. Вместе с тем именно в этот период среди администрации президента стало окончательно крепнуть убеждение в необходимости более последовательного осуществления политики «консервирования» нефтяных ресурсов на случай возникновения третьей мировой войны. Но для реализации этой идеи необходимо было договориться с Великобританией о послевоенном разделе мировых нефтяных рынков. Переговоры на эту тему начались еще в ходе войны, с 1943 года. Великобританию тогда сильно волновало предчувствие, что в результате этого раздела установится абсолютная гегемония США, в том числе за счет самой Англии. Но в феврале 1944 года великий демократ Президент Рузвельт при встрече с английским послом Галифаксом «успокоил» своего союзника, с американской непосредственностью заявив: «Персидская нефть ваша. Нефть Ирака и Кувейта мы поделим. Что касается нефти Саудовской Аравии, то она наша»2.

Предчувствия не обманули англичан. Великобритания была настолько ослаблена войной, что не смогла единолично справиться с чрезвычайно турбулентной ситуацией в Иране, приведшей к национализации Англо-иранской нефтяной компании (АИНК) правительством экстравагантного Мохаммеда Моссадыка и бегству шаха из страны. А после организованного ЦРУ контрпереворота США приступили к формированию консорциума западных компаний, в который помимо АИНК (ВР) вошли еще «Shell», пять американских компаний и одна французская нефтяная компания. В консорциум были вовлечены также американское и британское правительства. Эти события фактически положили начало эре «англо-саксонского» доминирования в мировой нефтегазовой отрасли, эре без малого 30-летнего господства в ней «семи сестер» — «Exxon Corporation», «Royal Dutch/Shell», «Texaco Incorporated», «Chevron», «Mobil Corporation», «Gulf Oil Corporation» и «British Petroleum». Вместе с тем это был важный шаг, закреплявший окончательный переход власти и влияния в мире капитализма от бывшей мировой империи — Великобритании к новой быстро формирующейся сверхдержаве.

Один из важнейших моментов новой нефтяной эры заключался в том, что в основу так называемой свободной торговли нефтью между странами-экспортерами и странами-потребителями была положена «справочная цена», устанавливавшаяся в соответствии с американскими ценами на нефть, добываемую в районе Мексиканского залива. Таким образом, в конечном счете мировые цены определялись Техасской железнодорожной комиссией, которая на протяжении всех предшествующих десятилетий строго контролировала квоты на добычу и цены на нефть в самих США. Она также следила за тем, чтобы импорт дешевой «иностранной» нефти не нанес ущерба тысячам американских нефтедобытчиков. Вообще, вся история деятельности этой комиссии (а подобные комиссии под другими названиями были созданы и во многих других нефтедобывающих штатах), неизменно поддерживаемой федеральными властями, окончательно развеивает укоренившийся среди наших либералов миф о якобы полностью свободной и либеральной модели нефтепромышленности США. На деле государство с самого начала и до сегодняшнего дня самым настоятельным образом вмешивалось и влияло на все звенья и этапы развития этой стратегической отрасли, преследуя по крайней мере две важные цели: а) поддержание стабильности в отрасли и экономике в целом и б) «консервация» резервов на случай непредвиденных катаклизмов.

Активизация Соединенных Штатов на мировых нефтяных рынках шла рука об руку с зарождением холодной войны. Было очевидно, что США окончательно решили покончить с ролью мирового поставщика нефти и придерживаться политики «консервации» собственных ресурсов на случай будущей войны. В 1948 году импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США впервые превысил их экспорт. С тех пор и до сегодняшнего дня для энергетической политики практически всех американских администраций характерна двойственность и противоречивость: с одной стороны, руководители страны должны были «обосновывать» неуклонно растущий импорт нефти (а теперь и природного газа) истощением ее внутренних резервов (если бы это было так, то нефть в США давно должна бы кончиться), а с другой — время от времени обещать электорату (особенно в случае очередного взлета нефтяных цен и в периоды предвыборных кампаний) покончить с зависимостью от «иностранных» углеводородов (которая все же пока более выгодна для США по сравнению с освоением новых и альтернативных собственных ресурсов).

Еще один аспект двойственности энергетической политики в общем контексте внешнеполитического курса США после Второй мировой войны заключался в двойных стандартах, применявшихся американской администрацией к той или иной стране в зависимости от наличия у нее значительных нефтяных резервов. Проблемы демократии и прав человека неизменно отходили на задний план, уступая первенство прагматичным нефтяным интересам. Наиболее ярким примером в этом отношении была «дружба» США со средневековой Саудовской Аравией. Так, в октябре 1950 года Президент Гарри Трумэн в письме королю ибн Сауду, в частности, писал: «Я хочу напомнить Вашему Величеству те заверения, которые неоднократно давались ранее, в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности Саудовской Аравии. Любая угроза Вашему королевству будет немедленно воспринята как угроза Соединенным Штатам»3. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

Стоит, однако, заметить, что по мере роста национально-освободительных движений в странах Азии, Африки и Латинской Америки монопольная система «семи сестер» медленно, но неуклонно подвергалась эрозии. Решительный удар был нанесен ей в 1973 году, когда, воспользовавшись очередной арабо-израильской войной, арабские страны (и примкнувшая к ним Венесуэла) решили объявить нефтяное эмбарго против США и Нидерландов за их одностороннюю поддержку Израиля. В результате цены на нефть выросли в четыре раза. Главное, однако, заключалось в том, что была порушена система «справочных цен», что цены теперь устанавливались странами ОПЕК, которая обрела «второе дыхание», что события эти стимулировали новую волну национализаций и положили начало новому этапу борьбы образовавшихся национальных нефтяных компаний развивающихся стран против западных majors и supermajors.

Любопытно, что Саудовская Аравия приняла активное участие в организации эмбарго, руководствуясь весьма прагматичной установкой: «дружба — дружбой, а табачок — врозь». Но в условиях холодной войны между двумя лагерями и растущим Движением неприсоединения США не могли себе позволить серьезной ссоры с каким-либо из двух «столпов» своей ближневосточной политики — Саудовской Аравией или Ираном (который, правда, не присоединился к эмбарго, но активно настаивал на повышении цен). В свою очередь, нефтедобывающие страны и их молодые нефтяные компании еще не обладали необходимым опытом и знаниями в области современных технологий добычи, переработки, транспортировки и сбыта нефти. Все это им еще предстояло освоить в последующие 2-2,5 десятилетия. Поэтому исторический прорыв, который совершили нефтедобывающие страны, завершился историческим компромиссом с правительствами и международными корпорациями Запада. Тем не менее в ходе последующего процесса сотрудничества и борьбы между национальными и иностранными нефтяными корпорациями соотношение сил постепенно менялось в пользу первых. Мировой нефтяной рынок прошел в начале 1980-х годов еще через промежуточный кризис, связанный с «зеленой революцией» в Иране и последовавшей Восьмилетней ирано-иракской войной, в ходе которого цены на нефть достигли своего максимума (в постоянных ценах) за весь послевоенный период (до октября 2007 г.).

В настоящий момент мы являемся свидетелями завершающего этапа тех тектонических сдвигов в мировой энергетике, начало которым положили события 1973-1974 годов. Этап этот также характеризуется значительным повышением цен на нефть и, соответственно, привязанных к ним цен на природный газ. Но на этом сходство и кончается. Нынешний кризис носит более длительный и устойчивый характер, и в основе его лежат фундаментальные причины, а именно:

1. Это, прежде всего, принципиальное изменение соотношения сил игроков на мировом нефтегазовом поле, которое нарастало в течение 90-х годов ХХ — начале ХХI века. Национальные нефтяные компании добывающих стран стали более зрелыми и все больше вторгаются в сферы, в которых прежде доминировали западные majors. Ослабла (хотя и не исчезла вовсе) их технологическая зависимость от последних, так как глобализация породила феномен аутсорсинга, а последний, в свою очередь, стимулировал отпочкование сервиса от крупных нефтяных корпораций в самостоятельную, очень быстро развивающуюся и наиболее прибыльную отрасль в нефтегазовом бизнесе. Самостоятельным сервисным компаниям теперь все равно кого обслуживать, и это значительно усилило позиции национальных нефтегазовых компаний визави majors. Более того, некоторые национальные компании стали даже конкурировать с majors по части инвестирования в третьих странах (например, малайзийская «Petronas» или все четыре китайские нефтяные корпорации и т.д.). Все это ведет к ослаблению позиций западных нефтяных корпораций. Ныне они контролируют лишь 10% мировых углеводородных резервов, и это является одним из главных факторов, тормозящих рост их капитализации. (Неслучайно последние годы отмечены скандалами вокруг некоторых всемирно известных корпораций, связанных с фальсификацией данных о размерах их капитализации.) Ряд supermajors стали вкладывать существенные средства в разработку альтернативных источников энергии. Другие ищут выход в синергетическом эффекте от совмещения в сфере downstream энергетических поставок (газ, электричество) с рядом других коммунальных услуг населению.

2. Изменилась структура потребительского нефтегазового рынка. Раньше главными потребителями нефти и газа были три высокоразвитых региона — Северная Америка (прежде всего США), Европейский союз (прежде всего крупные страны — Германия, Великобритания, Франция, Италия) и Северо-Восточная Азия (Япония, Южная Корея, Тайвань). Теперь в связи с ускорением экономического роста в таких крупных и средних развивающихся странах, как Китай, Индия, Бразилия, Таиланд и ряде других государств, число серьезных потребителей углеводородных ресурсов значительно расширилось. Китай обогнал по потреблению нефти Японию и вышел на второе место после США, Индия и Бразилия обогнали или стали вровень со многими крупными потребителями Европы. К этому следует добавить и то обстоятельство, что некоторые добывающие страны стали теперь по-другому тратить свои петродоллары. Если после «революции цен» начала 1970-х львиная их доля тратилась на предметы роскоши, дорогостоящую недвижимость в развитых капиталистических странах и т.д., то теперь значительная часть экспортных доходов инвестируется в национальную экономику. (Наиболее ярким примером этого является Саудовская Аравия, которая весь добываемый природный газ использует для крупномасштабного развития нефтехимии.) Отмеченные выше изменения в географической и страновой структуре потребителей углеводородного сырья избавили добывающие страны от односторонней зависимости от высокоразвитых стран, обеспечили им большую свободу маневра и вообще принципиально изменили в некоторых случаях характер взаимосвязей между партнерами по рынку. Теперь Саудовская Аравия и Иран являются главными поставщиками нефти Китаю, а Китай важным поставщиком оружия. И все это происходит на фоне коррозии некогда прочных позиций США на Ближнем Востоке. Причем новые потребители конкурируют с традиционными не только в сфере торговли углеводородными ресурсами, но и энергично вторгаются в область прямых и портфельных инвестиций в развивающихся странах и по всему миру.

Вот на таком историческом фоне администрации США приходится решать современные энергетические проблемы своей страны.

Влияние структурного мирового нефтяного кризиса на энергетическую ситуацию в США

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, что в результате принципиальных изменений, произошедших за последние 20 лет как в мировых масштабах, так и на страновом уровне, энергетическая безопасность высокоразвитых капиталистических государств в целом находится сегодня под серьезной угрозой. И действительно, у многих из них вовсе нет углеводородных ресурсов (Япония, Южная Корея, Тайвань, ряд европейских государств), у других — старые месторождения стремительно истощаются (Великобритания, Норвегия, Нидерланды). Если судить по имеющейся официальной статистике, касающейся резервов, производства нефти и газа в США, то на первый взгляд может создаться впечатление, что ситуация и в этой стране не является особым исключением из общей картины этих высокоразвитых стран. Так это выглядит, по крайнем мере, при знакомстве с данными ежегодных обзоров по мировой энергетике, публикуемых статистической службой нефтяной корпорации ВР.

Таблица 1

Изменение производства и потребления нефти

в Северной Америке за 20 лет (в млн. т)

|

Производство |

Доля в мире |

Потребление |

Доля в мире |

|||

|

1996 |

2006 |

2006 |

1996 |

2006 |

2006 |

|

|

США |

382,1 311,8 |

8% |

836,5 938,8 |

24,1% |

||

|

Канада |

115,5 151,3 |

3,9% |

82,1 98,8 |

2,5% |

||

|

Мексика |

162,6 183,1 |

4,7% |

75,6 86,9 |

2,2% |

||

|

НАФТА |

660,1 646,1 |

16,5% |

994,3 1124,6 |

28,9% |

||

Источник: BP Statistical Review of World Energy, London, June 2007, pp. 9, 12.

Из таблицы 1 следует, что, добывая всего 8% от мирового производства нефти, США прочно удерживают первое место в потреблении более 24% (причем с огромным отрывом от Китая — 9% и Японии — 6%). За прошедшие 20 лет разрыв между потреблением и производством увеличился с 454,4 млн. тонн в 1996 году до 627 млн. тонн в 2006 году. И хотя входящие в экономическое сообщество НАФТА два главных поставщика нефти в США за два десятилетия нарастили свою добычу — Канада на 35,8 млн. тонн и Мексика на 20,3 млн. тонн, — но их совокупный прирост в 2006 году (56,1 млн. т) не смог перекрыть образовавшийся разрыв в уровнях производства и потребления нефти в США за тот же период (70,3 млн. т). Сделать это не позволил рост внутреннего потребления нефти в Канаде (на 16,7 млн. т) и в Мексике (на 11,3 млн. т). Скорее всего, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Значительное сокращение добычи нефти в США имело для этой страны по крайней мере два существенных последствия: во-первых, они оказались отброшены на третье место по добыче в мире. С 2002 года Россия начала уверенно обходить Штаты по этому показателю, и в 2006 году ее добыча составила 480,5 млн. тонн, или 12,3% от общемировой добычи. Во-вторых, произошло резкое увеличение удельного веса импорта нефти в общем ее потреблении США. Если в 1996 году Соединенные Штаты импортировали 9,4 млн. баррелей в день, то в 2006 году — уже более 13,6 млн. баррелей (т.е. прирост импорта в течение 2006 г. превысил 200 млн. т). В итоге в 2006 году США импортировали 671 млн. тонн нефти и нефтепродуктов (из них 502,7 млн. т сырой нефти), а вывезли 63,1 млн. тонн (из них 60,4 млн. т нефтепродуктов). Чистый импорт нефти и нефтепродуктов составил, таким образом, 608 млн. тонн, или более 64,75% от внутреннего потребления.

Однако для оценки глубины проблемы энергетической безопасности США еще большее значение имеет состояние ее резервов. Статистика доказанных резервов нефти Северной Америки вряд ли может внушить большой оптимизм.

Таблица 2

Доказанные резервы нефти в регионе НАФТА

(в млрд. барр.)

|

На конец |

Доля в |

На конец 1996 г. |

Доля в |

На конец |

Доля в |

|

|

США |

35,1 |

29,8 |

29,9 |

2,5% |

||

|

Канада |

11,7 |

11,0 |

17,1 |

1,4% |

||

|

Мексика |

54,9 |

48,5 |

12,9 |

1,1% |

||

|

НАФТА |

101,6 |

11,6% |

89,3 |

8,5% |

59,9 |

5,0% |

Источник: BP Statistical Review of World Energy, London, June 2007, pp. 6-7.

Впрочем, следует помнить, что в таблице 2 речь идет о доказанных резервах, то есть о количестве нефтяных ресурсов, которое с достаточной уверенностью может быть извлечено из недр в дальнейшем при данных экономических условиях и при современном уровне технологии, и что, например, при росте цен на сырье и/или применении продвинутой инновационной технологии размеры доказанных резервов могут быть существенно увеличены за счет — считающихся пока возможными и предполагаемыми — ресурсов. Примером тому может служить одна из стран Северной Америки — Канада, в которой включение в резервный актив месторождений нефтяных песков способствует увеличению показателя доказанных резервов. Причем потенциал подобных нетрадиционных (не путать с альтернативными!) источников нефти огромен. Так, в той же Канаде на конец 2006 года резервы битуминозного песка достигали 163,5 млрд. баррелей (без учета уже активно разрабатываемых месторождений в провинции Альберта). Это пока меньше доказанных резервов нефти Саудовской Аравии, но значительно больше иранских и иракских нефтяных резервов. поэтому, очевидно, не следует слишком буквально воспринимать приводимые в справочниках и научных изданиях и часто цитируемые в СМИ сроки истощения резервов в США или каких-либо других странах (так называемый показатель R/P, то есть соотношения доказанных резервов и уровня добычи на текущий год). Показатель этот весьма условный, ведь обе составляющие его компоненты могут изменяться в зависимости от увеличения объема резервов и/или того или иного изменения уровня мировых цен на нефть. Неудивительно поэтому, что в Канаде этот показатель возрос с девяти лет в 2002 году до почти 15 лет к концу 2006 года. (Ведь разработка битумных песков стала рентабельной уже при мировых ценах в 30-40 долл.) В США же он колебался за тот же период в пределах от 10,8 до 11,9 лет, что, как мы покажем ниже, объяснялось не столько отсутствием достаточных ресурсов нетрадиционных источников нефти, сколько «вялой» политикой администрации США.

В целом, однако, снижение удельного веса доказанных североамериканских ресурсов нефти в общемировых с 11,6% до 5% за 20 последних лет произошло, как это видно из таблицы 2, за счет Мексики, в то время как тенденция к сокращению нефтяных ресурсов в США, наблюдавшаяся между 1986-м и 1996 годами, сменилась в следующем десятилетии на более стабильную, что в определенной степени можно объяснить «компенсаторской» активностью мелкого и среднего американского бизнеса по освоению нетрадиционных источников нефти (сланцы, тяжелая нефть), а также освоением majors нетрадиционных месторождений глубоководного шельфа (по существу, ставших уже традиционным). Кроме того, общее снижение удельного веса североамериканских резервов произошло не только вследствие истощения собственных доказанных резервов, но и за счет расширения круга стран, добывающих нефть. Об этом наглядно свидетельствует рост общемировых доказанных резервов за последние 30 лет: в 1986 году — 877,4 млрд. баррелей, в 1996 году — 1049 миллиардов и в 2006 году — 1208,2 млрд. баррелей.

Является ли рост импорта нефти неизбежной альтернативой освоению нетрадиционных ресурсов США?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ энергетическая ситуация в США сегодня является кризисной? Думается, что речь, скорее всего, должна идти о структурном кризисе сложившейся за последние десятилетия модели индустриального развития и так называемого американского образа жизни, основывавшихся, во-первых, на собственных значительных углеводородных ресурсах и, во-вторых, на легкодоступном импорте дешевой традиционной нефти, которую к тому же легче было перерабатывать в светлые нефтепродукты. Ведь благодаря мощному развитию автомобильной индустрии в США 2/3 потребления нефти (2003 г.) приходилось на транспортный сектор (самый высокий показатель в мире). Все разговоры об истощении нефти, конце нефтяной эры и т.д. весьма далеки от реального положения дел. Истощаются не нефтяные ресурсы, а легко добываемая и поэтому дешевая нефть, и чтобы решить эту проблему, необходимы значительные финансовые вливания, политическая воля и соответствующие действия государственной власти. Если бы администрация США тратила на решение этой проблемы хотя бы только те суммы, которые она расходует на ведение военных действий в Ираке, Афганистане и т.д., то проблемы нехватки нефти давно не существовало бы. Вот несколько аргументов в обоснование этого мнения.

1. Чаще всего, говоря об истощении нефти, ссылаются на статистику по доказанным резервам, оставляя при этом за скобками, что наличные ресурсы даже на эксплуатируемых месторождениях значительно больше. Так, благодаря технологическим достижениям средняя извлекаемость нефти из скважин достигла 35%. Но 65%-то остаются в недрах! Повышение извлекаемости, как об этом свидетельствует исторический опыт, зависит от технологических инноваций. Ведь еще 30 лет назад извлекали только 20%, а 60 лет назад — меньше 15% нефти.

2. От внимательного наблюдателя вряд ли ускользнет тот факт, что, несмотря на периодически вбрасываемые алармистские высказывания об усилении зависимости США от иностранной нефти, в целом и администрация, и Конгресс довольно спокойно относятся к росту дороговизны импортируемой нефти. Возможно, «секрет» этого спокойствия заключается в том, что на самом деле, оставаясь главным потребителем нефти в мире, экономика США, однако, менее зависима сегодня от нее, то есть менее интенсивно потребляет нефть на создание единицы своего ВВП, чем в 70-х годах прошлого века. С того времени экономика США выросла на 150%, а потребление нефти — на 25%. С другой стороны, средняя стоимость затрат на один баррель в 2006 году (включая изыскание, освоение месторождения и доставку продукта в хранилище) составляла 24,73 доллара и была существенно ниже дохода, получаемого с этого барреля, — 43,62 доллара. Короче говоря, в отличие от большинства высокоразвитых союзников США в Западной Европе и Северо-Восточной Азии (не говоря уже о развивающихся странах), действительно зависимых от нефти, высокоразвитой экономике США нынешний рост нефтяных цен не наносит слишком ощутимого ущерба.

3. Концепция истощения нефтяных ресурсов основана на игнорировании нетрадиционных источников нефти. Выше уже отмечалось, что в соседней с США Канаде (одна из немногих добывающих стран, куда majors имеют свободный доступ) в последние годы активизировались разработки нетрадиционных месторождений нефти (нефтяных песков, ультратяжелой нефти). Согласно прогнозам, к 2030 году в стране будет добываться по 3,5 млн. баррелей в день синтетической нефти на основе переработки нефтяных песков и еще 1,5 млн. баррелей в день из ультратяжелой нефти. Но ведь и сами США богаты нетрадиционными источниками нефти. Согласно докладу, подготовленному специальной Рабочей группой, созданной в марте 2006 года министром энергетики С.Бодменом (S.W.Bodman), если бы правительство устранило все препятствия на пути к освоению нетрадиционных источников нефти и перестало создавать атмосферу неопределенности, препятствующую необходимым инвестициям, то к 2035 году можно было бы выйти на уровень производства нескольких миллионов баррелей нетрадиционной нефти в день. В докладе отмечалось, что США располагают потенциалом ресурсов нефтяных сланцев более чем в 2 трлн. баррелей в нефтяном эквиваленте в основном в Колорадо, Юта, Вайоминг и некоторых других штатах с перспективой извлечения даже при современном технологическом уровне более 2,5 млн. баррелей в день нефти в течение 30 лет. Кроме того, из 54 млрд. баррелей битуминозных песчаников, расположенных в Юте, Аляске, а также ряде других штатов, возможно было бы извлечь около 11 млрд. баррелей нефти. Можно было бы, наконец, поддержать усилия некоторых нефтегазовых компаний по разработке новых месторождений газовых сланцев в Западном Техасе, Алабаме, Аппалачах и в районе Скалистых гор, а также по возобновлению освоения обнаруженных в предшествующие годы месторождений газоносных песков. Тем более что производство нетрадиционного газа в США в 2006 году составило 8,6 трлн. куб. футов (против пяти в 1996 г.), или 43% от общей добычи природного газа. Именно этот рост добычи компенсировал катастрофическое падение добычи из традиционных источников природного газа. Вместо этого исследования и разработки в области нетрадиционных источников и инвестирование в развитие новых технологий были сокращены. Институт газовых исследований прекратил свое существование, в самом Министерстве энергетики США исследования и технологические программы пришли в упадок. Все это привело к торможению технологического прогресса в данной сфере.

Но все это уже бывало и раньше. Так, Д.Ергин в одной из своих последних публикаций вспоминал, как после очередного нефтяного шока в 1980 году правительство США ассигновало 17 млрд. долларов централизованной государственной компании «Synthetic Fuels Corp.» для разработки проектов освоения нефтяных сланцев и для конверсии угля в жидкое топливо. Было запланировано выделение в дальнейшем еще 68 млрд. долларов. Как отмечает Ергин, это было грандиозное начинание в духе «трех М» — Манхэттенского проекта, плана Маршалла и Человека в Космосе (Man in Space). Однако стоило ценам на нефть стабилизироваться, и к 1986 году от грандиозных замыслов остались одни воспоминания. И вот теперь Президент Буш в своем ежегодном обращении о положении в стране (State of Union Address) 2006 года снова жалуется на то, что «страна оказалась на нефтяной «игле», которая импортируется из нестабильных районов мира». Буш сформулировал затем задачу — к 2017 году завершить программу сокращения потребления бензина на 20%. В том числе — на 15% за счет замены бензина биотопливом и на 5% за счет ежегодного увеличения (на 4%) продаж новых легких транспортных средств.

Многочисленные американские эксперты уже подвергли эти планы скрупулезному анализу и пришли к выводам, что, во-первых, предложения эти нереалистичны и не решат поставленную задачу, что, во-вторых, бензин еще долге время (не одно десятилетие) будет незаменимым топливом для американского транспортного сектора, что, в-третьих, обновление парка машин (в случае, если альтернативные виды топлива докажут свою экономичность и массовую применимость) потребует значительно большего времени (переоборудование самих автозаводов, продажные циклы и т.д.) и что, в-четвертых, масштабный переход на производство биотоплива, решая одну проблему, создает новые (напряженность в сельскохозяйственном секторе, противоречие продовольствие vrs. биотопливо, рост цен на продовольствие и проблема его импорта и т.д.). При этом практически все эксперты единодушны в том, что для решения проблем нехватки жидкого топлива в США необходимы активное государственное участие и солидные инвестиции.

Однако вместо того, чтобы серьезно заняться стратегией масштабных технологических инноваций в рамках самого нефтегазового сектора, администрация предлагает некие паллиативные и отвлекающие внимание от сути проблемы «решения». Более того, подобные инициативы администрации Буша вносят сумятицу и дезориентируют нефтегазовый бизнес, создают дополнительные проблемы и вызывают сомнения в целесообразности столь необходимых новых инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, ставшую уже узким звеном в системе нефтяного сектора. Трудно представить себе, что в американской администрации нет серьезных специалистов, понимающих экономическую и энергетическую неадекватность создавшейся ситуации. А это может означать только одно: над подобными решениями и действиями администрации довлеют политические соображения. Видимо, и нынешняя администрация придерживается старой концепции консервирования нефтегазовых ресурсов на случай возникновения международных катаклизмов. Тем более что сама эта администрация в погоне за «журавлем сверхдержавности» усиленно провоцирует всевозможные конфликтные ситуации по всему свету. Ведь говоря о нефтяной «игле», администрация США и не помышляет об «избавлении» своей страны от богатейших нефтегазовых ресурсов Ближнего Востока и Каспийского региона.

Борьба США за контроль над маршрутами транспортировки углеводородных ресурсов

ПРИСТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС администрации США к добыче и транспортировке зарубежного углеводородного сырья продолжает оставаться одной из самых главных составляющих американской внешней политики. Он объясняется не только заинтересованностью Америки в получении этого стратегического сырья для собственных внутренних потребностей. Администрация США, претендующая на «единоличную сверхдержавность», просто не может оставить без собственного «присмотра» обширные энергетические ресурсы стран Ближнего Востока и Каспийского региона. Главная цель, конечно, Ближний Восток, где сконцентрировано около 62% всех доказанных мировых резервов нефти и 40,5% запасов природного газа и где добывается сегодня (2006 г.) более 31% мировой нефти и 11,7% природного газа. Проблема, однако, в том, что былое американское доминирование в этом регионе в последние годы таяло на глазах. Даже Саудовская Аравия уже не рассматривается как надежный партнер. Поэтому-то США и решились на «крестовый демократический поход» в рамках проекта Большого Ближнего Востока. Оккупация Ирака под надуманным предлогом (ведь США не впервой развязывать войны под надуманными предлогами в тысячах миль от своих границ — вспомним Вьетнам) должна была послужить первой ступенью в реализации этого проекта. Расчет, однако, не оправдался не только в плане химерической затеи экспорта демократии в совершенно не готовую для этого страну, но и в смысле полноценного восстановления одного из крупнейших источников ближневосточной нефти. Более того, военное вмешательство США усилило историческую нестабильность, характерную для всего этого региона, а сам Ирак превратило в еще один крупный очаг международного терроризма. Но вот что любопытно: судя по всему, не собираясь на деле отказываться от наращивания импорта нефти, администрация США тем не менее заранее озаботилась по части серьезной диверсификации географии этого импорта, исподволь готовясь к варианту затяжного развития процесса «демократизации Большого Ближнего Востока». Об этом наглядно свидетельствуют данные, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Источники импорта нефти в США

(в среднем, в млн. б/д)

|

Страна-источник |

1992 |

2007 |

|

Алжир |

2,01 |

0,721 |

|

Кувейт |

1,6 |

0,202 |

|

Нигерия |

0,675 |

1,078 |

|

Саудовская Аравия |

1,756 |

1,445 |

|

Венесуэла |

1,088 |

1,356 |

|

Прочие ОПЕК |

0,279 |

0,629 |

|

Всего ОПЕК |

4,015 |

6,013 |

|

Ангола* |

0,332 |

0,582 |

|

Канада |

1,059 |

2,423 |

|

Мексика |

0,835 |

1,592 |

|

Норвегия |

0,122 |

0,170 |

|

Великобритания |

0,191 |

0,313 |

|

Виргинские о-ва |

0,246 |

0,319 |

|

Прочие не ОПЕК |

0,981 |

2,732 |

|

Всего не ОПЕК |

3,766 |

7,549 |

|

ВСЕГО ИМПОРТ |

7,781 |

13,562 |

* В 2007 г. Ангола вступила в ОПЕК, и ее данные за этот год включены в суммарную графу «Всего ОПЕК».

Источники: Oil and Gas Journal, Dec. 27, 1993, p. 116 and Oct.22, 2007, p. 86.

Из приведенной выше таблицы очевидно, что при неуклонном и масштабном росте общего американского импорта нефти за прошедшие 15 лет в географической структуре этого импорта произошли следующие весьма серьезные изменения:

1. Если в 1992 году поставки нефти из стран ОПЕК превалировали над импортом из стран, не являющихся членами этой организации, то сегодня преобладающее место заняли эти последние, которые обеспечили львиную долю прироста импорта — около 3,8 млн. баррелей в день. При этом более половины этого прироста — свыше 2,1 млн. баррелей в день — обеспечили две соседние с США страны, входящие вместе с ними в Североамериканскую ассоциацию свободной торговли (НАФТА), — это Канада, которая значительно более чем вдвое увеличила свои поставки, и Мексика, чей экспорт стал больше почти в два раза.

2. Что касается стран ОПЕК, то хотя абсолютные физические объемы нефти из этой группы в США выросли, но произошло это за счет неарабских государств (Нигерия, Ангола, Венесуэла), в то время как из ближневосточных стран импорт в США уменьшился.

Все это весьма выгодно отличает ситуацию в США от положения дел с импортом нефти в странах — союзницах Соединенных Штатов, не обладающих собственными углеводородными ресурсами (особенно в Северо-Восточной Азии и некоторых странах ЕС), которые все еще сильно зависят от поставок с Ближнего Востока. Иными словами, затевая свой сомнительный и опасный эксперимент «демократизации Большого Ближнего Востока», американская администрация заботилась лишь о реализации своих сверхдержавных устремлений, меньше всего заботясь о тех трудностях, перед которыми оказались (и еще будут оказываться) их наиболее верные союзники. Мы уже не говорим о том, что если бы США, опираясь на свое постиндустриальное технологическое превосходство, занялись разработкой своих огромных потенциальных ресурсов нетрадиционной нефти, природного газа и угля и тем самым сильно понизили уровень конкуренции на мировых энергетических ранках, то этим они в гораздо большей степени поспособствовали бы обеспечению энергетической безопасности дружественных им стран.

Другим направлением бурной активности администрации США на мировых энергетических рынках является Россия и СНГ. Во времена ельцинского правления, когда Россия была крайне ослаблена и пребывала в трясине экономического кризиса, всеобщей коррупции и беспредела, со всех этажей политического истеблишмента Америки делались лицемерные заявления о желании США иметь в лице сильной, экономически развитой и демократической России стратегического партнера. Но вот теперь, когда Россия начала действительно консолидироваться, ее экономика расти, а в сфере энергетики стал наводиться элементарный порядок, причем более либеральный, чем во многих других странах, и во всяком случае не выходящий за рамки общепринятых правил и практики мирового энергетического рынка, администрация США, напрочь забыв о своих прежних лицемерных заверениях, заняла жесткую критическую позицию. В значительной мере это была реакция на утрату «ельцинской России» тех времен, когда непрофессиональные и коррумпированные российские чиновники позволяли и самой Америке, и крупным западным корпорациям навязывать нам чрезвычайно выгодные для них условия.

Теперь главной доминантой энергетической стратегии США в отношении России стала установка на поощрение и навязывание третьим странам проектов нефте- и газопроводов в обход России. При этом преследовались две главные цели: во-первых, ослабление России, изоляция ее от других стран СНГ и, во-вторых, ослабление и понижение уровня энергетического сотрудничества со странами ЕС. Американская администрация и некоторые политические деятели аргументировали эту позицию в том духе, что, мол, широкое энергетическое сотрудничество ЕС с Россией будет способствовать укреплению ее экономики и усилению авторитаризма и политического режима. К тому же такое сотрудничество приведет якобы к росту «зависимости» ЕС от России. Разумеется, что при этом США игнорируют тот очевидный факт, что в данном случае ни о какой односторонней зависимости не может быть и речи. Ведь налицо взаимовыгодная взаимозависимость, которая могла бы стать значительным шагом к созданию Единого экономического пространства между ЕС и Россией, о желательности которого обе стороны говорят уже не один год. Но именно это-то и не устраивает США. Ведь ЕС является одним из их самых главных конкурентов на мировых рынках, а стабильное и тесное энергетическое сотрудничество с Россией могло бы, безусловно, содействовать повышению конкурентоспособности ЕС. Раздражает американскую администрацию и тот факт, что в рамках непосредственного энергетического сотрудничества ЕС — России нет места для США и их вездесущего контроля. Каждая крупная акция, связанная с подобным сотрудничеством, вызывает нервную реакцию Вашингтона, подчас выдвигающего просто абсурдные «доводы» против.

Так, например, случилось при заключении соглашения между «Газпромом» и немецкими компаниями BASF и E.ON о строительстве трубопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря, исключающего транзит через ряд стран, именуемых администрацией США «новой Европой». В конце октября 2006 года помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Кавказа и Южной Европы Мэттью Брайза в интервью газете «Financial Times Deutschland» заявил, что газопровод «Северный поток» (ранее именовавшийся Северо-Европейским газопроводом) усилит зависимость Германии от российского газа, что может привести к повторению на немецкой земле ситуации с Украиной. Трудно сказать, чего больше в этом откровенном вмешательстве в дела других стран — невежества или злонамеренности. Ведь строительство «Северного потока» как раз и направлено на то, чтобы ситуация с Украиной (или с Белоруссией) больше не повторялась и не создавала энергетическую угрозу для Германии и других стран ЕС. Неудивительно поэтому, что у российского МИД были все основания заявить по этому поводу следующее: «К сожалению, создается впечатление, что за противодействием США сначала «Голубому потоку», а теперь Северо-Европейскому газопроводу стоит не забота об энергетической безопасности Европы, а исповедуемый некоторыми американскими официальными лицами принцип, что хорошие газопроводы — это те, которые идут в обход России»4.

Только воспаленное воображение может воспринимать усилия России «развязать» некоторые «транзитные узлы», сооружая совместно со странами-потребителями газопроводы, напрямую соединяющие поставщиков и потребителей, угрозой этим потребителям. Если бы Россия вынашивала подобные планы, то зачем же ей было ввязываться в крупномасштабные инвестиции, да еще допускать компании стран-потребителей к совместной разработке новых месторождений у себя дома?

Впрочем, это не единственный рецидив из арсенала американской политики времен холодной войны. Ведь еще в давние советские времена США пытались помешать заключению взаимовыгодного соглашения между ФРГ и СССР по проекту «Газ в обмен на трубы».