- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Ликбез: кампания массового обучения грамотности в СССР

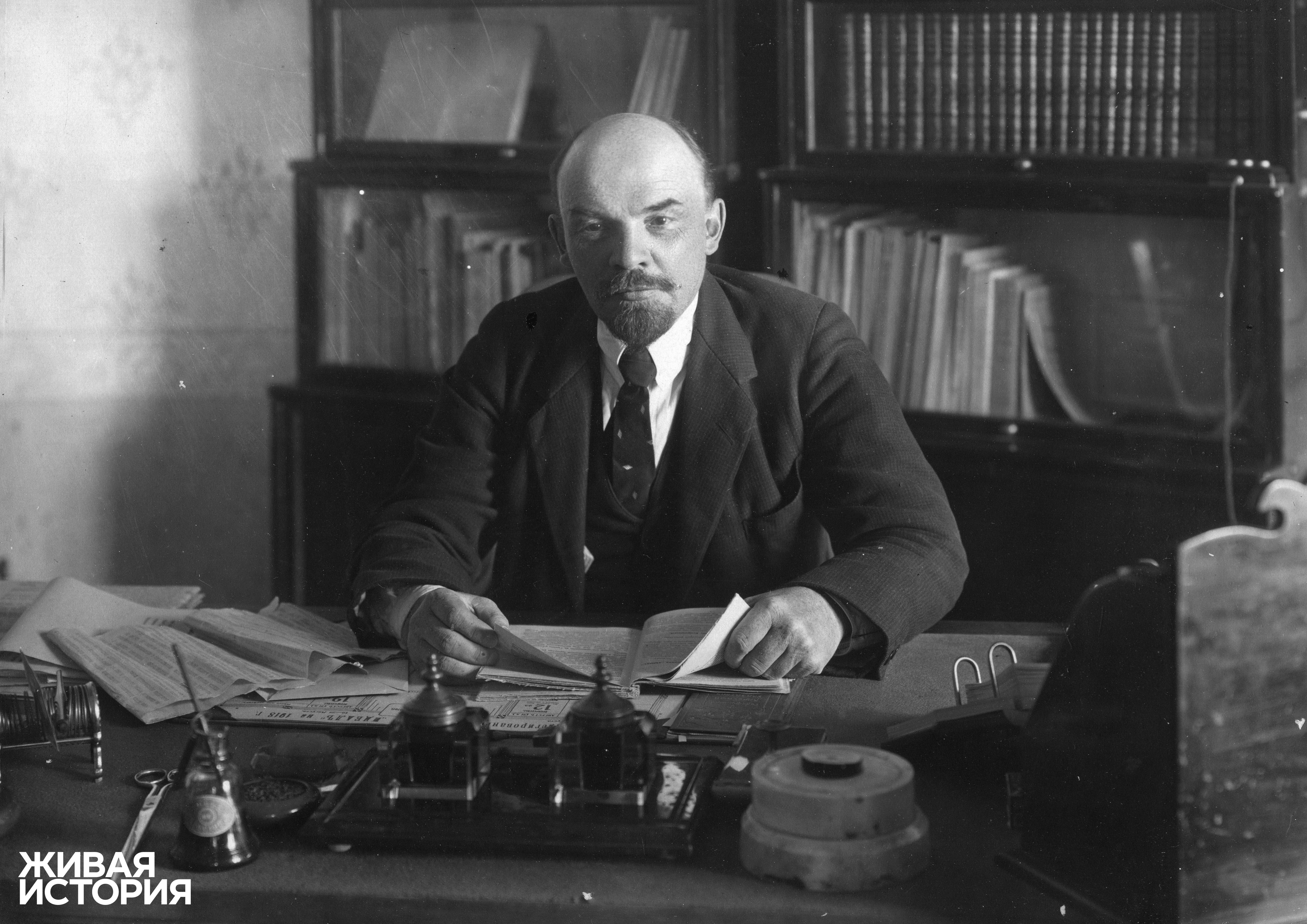

В начале ХХ века в России было чуть больше 21% грамотных людей. По этому показателю страна заняла в Европе последнее место. Огромное количество безграмотных объяснялось отношением к рабочим и крестьянам как к бесправной черни. Такими людьми было проще управлять. Ситуация изменилась после прихода к власти большевиков. Ленин поставил цель ликвидировать безграмотность, вывести Россию на один уровень с другими европейскими государствами.

Начало кампании ликбеза

По состоянию на 1917 год 73% людей старше 9 лет были элементарно безграмотными. В азиатских регионах их численность достигала 95%. Для огромной страны это была серьезная проблема. Поэтому практически все политические партии в своих программах обещали повысить уровень грамотности. В октябре 1917 года победила партия большевиков. Ленин тут же приступил к реализации предвыборной программы.

Образовательными вопросами занимался нарком просвещения Луначарский. Сразу же был создан внешкольный отдел, которым руководила Крупская. Кампания ликбеза стартовала 26 декабря 1919 года. Тогда был выпущен декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Обучение должны были пройти люди в возрасте от 8 до 50 лет. Допускалось изучение грамоты на русском или родном языке.

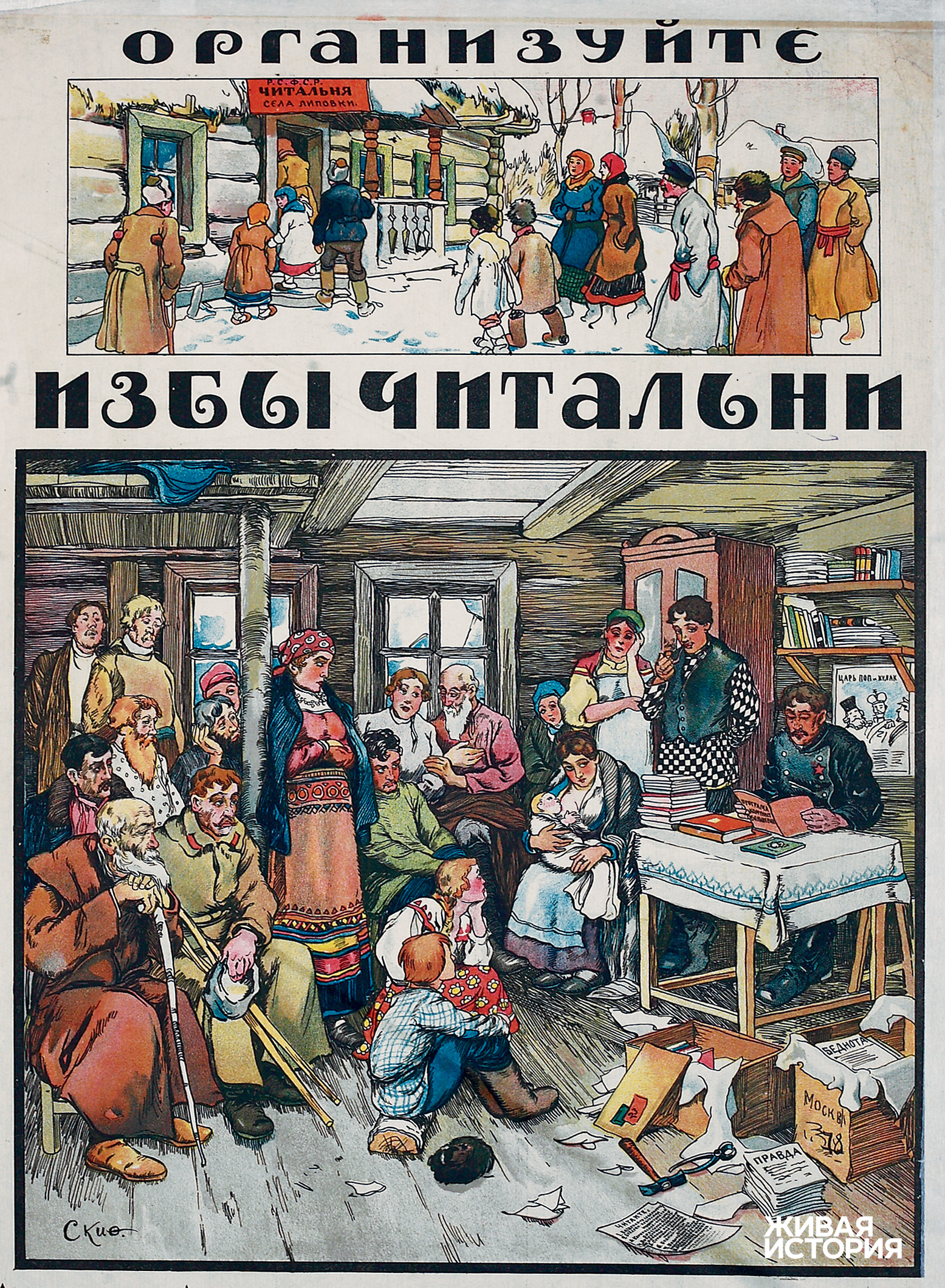

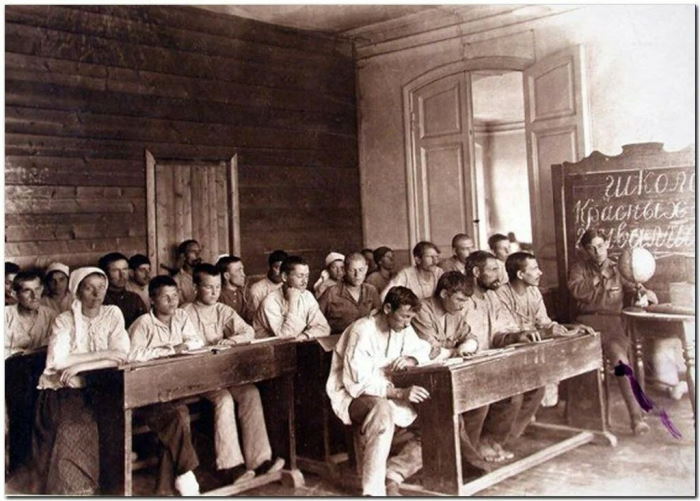

По приказу Ленина в поселках открылись «ликпункты». Люди обязаны были посещать школу грамоты на протяжении 3-4 месяцев. Под ликпункты выделяли церкви, частные дома, заводские помещения. Обучение проводилось без отрыва от производства. Ученикам лишь сокращали рабочий день на 2 часа.

Главные задачи школ грамоты

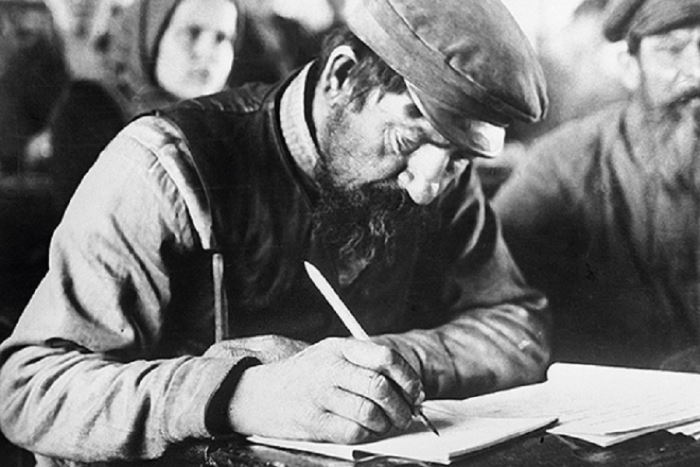

За 4 месяца в ликпункте человека обучали технике письма, чтения и простого счета. Предполагалось, что выпускник такого заведения умеет:

- Читать разборчивый письменный или печатный шрифт.

- Делать небольшие записи.

- На минимальном уровне разбираться в процентах, целых и дробных числах, диаграммах.

- Ориентироваться в основных вопросах общественно-политической жизни Советов.

После окончания ликпункта человек считался малограмотным. Далее он мог перейти на вторую ступень образования и поступить в школу малограмотных. Там уже людей обучали основам истории, географии. Рабочие знакомились с политехническими науками, а крестьяне осваивали начала агро- и зоотехники.

На практике большинство рабочих и крестьян ограничивались посещением ликпункта. После окончания учебы они возвращались к привычной жизни и постепенно забывали полученные знания. Около 40% выпускников повторно проходили подготовку в школе грамоты. В каждом ликпункте висел плакат с призывом читать книги, ведь без практики знания не усваивались.

Препятствия в ликбезе

Новой власти предстояло проделать огромную работу, поэтому на быстрые результаты рассчитывать не приходилось. Но все же по состоянию на осень 1920 года в России работало около 12 тыс. ликпунктов. Они были далеки от идеала. В школах не хватало мебели, учебников, письменных принадлежностей. Особенно тяжело было отдаленным селам. Там даже выдавали методички с рекомендациями, как обойтись без бумаги, карандашей и чернил.

В самом начале кампании сложно было найти учителей. Ликвидаторами безграмотности могли стать лишь люди, разделяющие идеи коммунизма. На занятиях кроме грамоты учащимся разъясняли правила социального поведения, личной гигиены. Не забывали и о целях строительства советского хозяйства.

Очень много людей не хотели обучаться грамоте. Особенно тяжело приходилось с крестьянами, которые не видели в этом необходимости. Все что им было важно по хозяйству, они и так знали. Народы Севера были оскорблены необходимостью что-то учить. По их представлениям обучать нужно собак и оленей, а человек способен и сам во всем разобраться.

Правительству приходилось использовать метод кнута и пряника. Старательным ученикам выдавали дефицитные товары. Всем учащимся устраивали торжественные вечера. С прогульщиками боролись при помощи штрафов. В некоторых регионах устраивали показательные судебные процессы, арестовывая несчастных.

Скрытые цели ликбезов

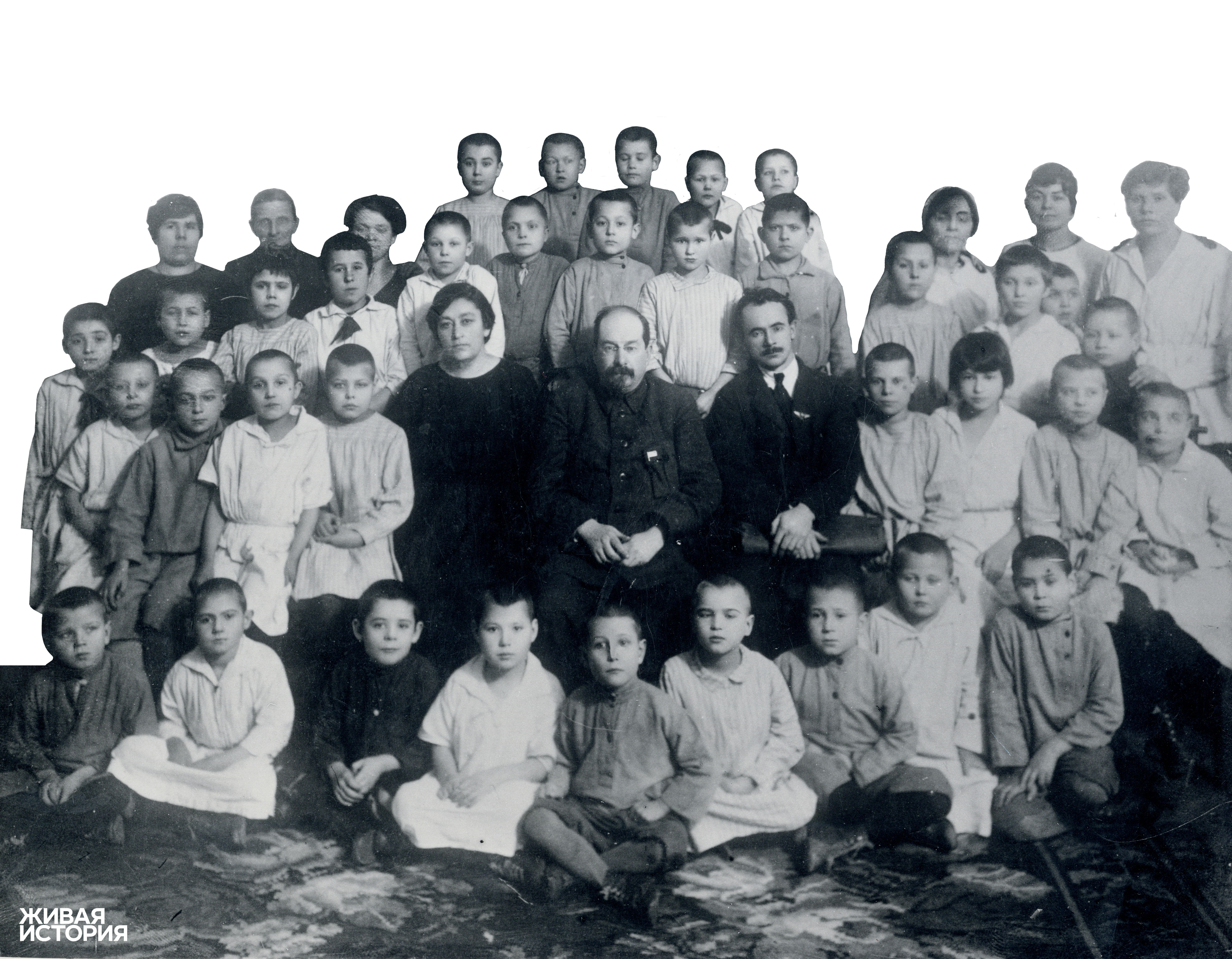

Большевики проделали огромную работу по искоренению неграмотности среди населения. Обучая детей, подростков, правительство закладывало основы для увеличения количества образованных, здравомыслящих людей. В будущем они стали хорошими инженерами, врачами, преподавателями, архитекторами. Но в 20-х годах большевики преследовали и скрытые цели.

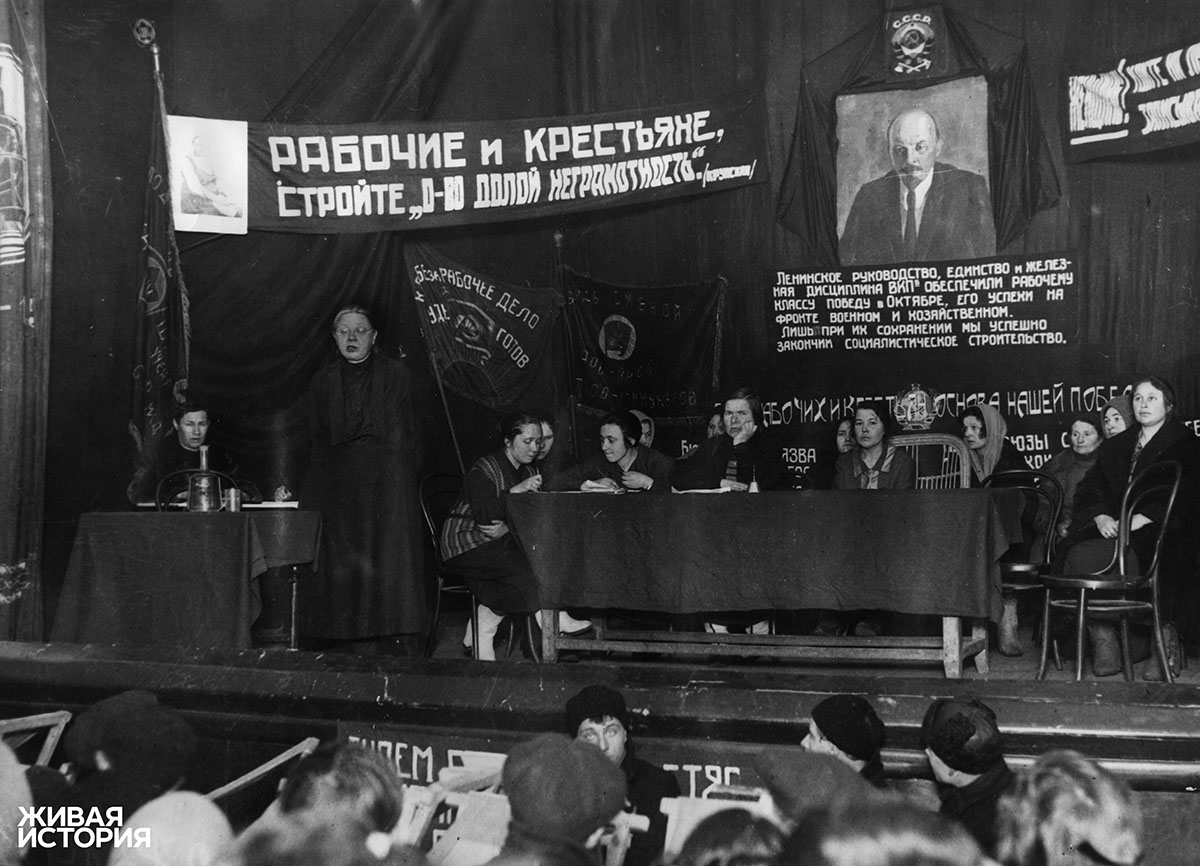

Политические программы состояли из лозунгов. Безграмотные люди их попросту не понимали. Новая власть не могла достучаться до 70% населения. Крестьяне и рабочие не разбирались в экономических и политических решениях правительства. Они поддержали большевиков, обещавших отдать земли и заводы, потому что людям это было понятно. Но началась Гражданская война. Требовались новые лозунги, агитматериалы, а население не могло даже их прочитать.

В ликпунктах проводилась огромная агитационная работа. Первые буквари состояли из манифестов и лозунгов. Научившись читать по слогам, люди узнавали, что Советы дают бесплатное лечение, строят заводы, борются с капиталистами. Рабочие и крестьяне понимали, что они всем обязаны новой власти.

В начале 20-х годов правительство профинансировало выпуск букварей для взрослых. Главный лозунг «Мы – не рабы, рабы – не мы». Журналы и газеты начали отдельно выпускать листки-приложения для малограмотных. На них в более примитивной форме разъяснялись основные политические решения большевиков.

Результаты ликбеза

По состоянию на 1920 год в России было 33% грамотных людей. Подразумевалось, что они умеют читать. Для ускорения ликбеза через 2 года было принято решение увеличить срок обучения грамоте рабочих промышленных предприятий до 8 месяцев. Основной упор делался на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В январе 1924 года была принята резолюция о полном искоренении безграмотности к 10 годовщине Октябрьской революции.

На самом деле ликбез не был 100% ни к 10, ни к 15 годовщине Октября. Правительство выпускало буквари, пропагандистскую литературу. Регулярно отчитывалось о проделанной работе. Но количество учащихся всегда завышалось. Качество полученного образования оставляло желать лучшего, поскольку в стране наблюдался дефицит преподавателей.

Сама Крупская упоминала о бедственном положении школ грамоты. Но все же прогресс был. В 1926 году перепись показала, что в стране 40% грамотных людей. С 1928 года правительство изменило методы образовательной работы. Увеличилось количество учебников. Для людей организовывали курсы, конференции, выставки.

Для ускорения процесса ликбеза людей массово принуждали посещать ликпункты. С 1930 года ввели всеобщее начальное обучение. Дети и подростки посещали школы в обязательном порядке. Власти уравняли женщин и мужчин в правах. Независимо от возраста и пола люди могли ходить в школы, поступать в техникумы или вузы.

Перепись 1939 года показала, что в стране 90% грамотных людей. Цифры скорректированы, но все же необходимо признать успешность кампании ликбеза. К 40-м годам ХХ века безграмотность перестала быть острой социальной проблемой.

- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Вопрос школьника по предмету История

какова была цель компании борьбы с неграмотностью? какими мерами предполагалось ликвидировать неграмотность? документ. 9 класс

Ответ учителя по предмету История

В 20-е годы неграмотность в стране все еще не была ликвидирована. Объявление курса на построение социализма в одной стране в кратчайшие сроки требовало немедленного выполнения задач ликвидации неграмотности, введения всеобщего начального обучения, массовой подготовки специалистов.

В целях борьбы с неграмотностью в 1928 г. по инициативе комсомола был объявлен всесоюзный культпоход за грамотность. Была проведена перепись неграмотных в стране и запись добровольцев в культармии. В культармии записывались учителя, инженеры, рабочие, учащиеся, домохозяйки. Численность культармий составляла около 1 млн. чел. , из них 85% сами имели начальное образование. В их задачи входило научить неграмотных элементарным навыкам чтения и письма и основам политграмоты. Работать добровольцам приходилось в очень сложных условиях: не хватало помещений, бумаги, письменных принадлежностей (См. дополнительный иллюстративный материал) . Но и в столь сложных условиях добровольцы работали бесплатно. В результате, по данным переписи 1939 г. , массовая неграмотность в России была преодолена — доля грамотных в РСФСР в возрасте от 9 до 49 лет составила 89, 7%. Различия в уровне грамотности между городом и деревней, между женщинами и мужчинами продолжали оставаться, но они уже были не столь значительны.

Школа. Следующим шагом в осуществлении культурной революции стало создание советской школы. В первые годы советской власти, ввиду тяжёлого положения в стране, происходило сокращение школьной сети. С середины 20-х гг. , когда начало улучшаться экономическое положение государства, воссозданию школы государство стало придавать особое значение. Значительно увеличились средства, выделяемые на народное образование; комсомол взял шефство над всеобщим обучением, и десятки тысяч комсомольцев были направлены на преподавательскую работу; рабочие помогали строить школьные здания, колхозники сверх плана засевали специальные земельные участки, урожай с которых шёл в фонд всеобщего обучения. В результате ширилась сеть общеобразовательных школ. В 1930 г. в стране было введено обязательное начальное обучение детей в возрасте 8-9 лет. В годы второй пятилетки было введено всеобщее семилетнее обучение в городах.

В то же время была проведена работа по улучшению качества обучения в школе. В 20-е гг. в народном образовании была очень популярна «теория отмирания школы», занятия велись по «новым» методам: «бригадно-лабораторному», «Дальтон-плану», когда занятия велись не по стабильным учебникам, а по «рассыпным учебникам», «рабочим книгам», которые не давали систематических знаний. В 1930 г. ЦК ВКП (б) неоднократно рассматривал проблему необходимости повышения качества образования. В сентябре 1931 г. ЦК ВКП (б) принял специальное постановление «О начальной и средней школе», в котором ставилась задача положить в основу школьного образования научно обоснованные программы с точно очерченным кругом систематизированных знаний по всем предметам, обеспечивающих прочное усвоение учащимися основ наук. Главной формой обучения в начальной и средней школе должен был стать урок с данной группой, имеющий твёрдый состав учащихся, со строго определённым расписанием занятий, с индивидуальным и систематическим учётом знаний каждого учащегося, со строгой дисциплиной всех учащихся. В конце 30-х гг. были изданы стабильные учебники по всем школьным дисциплинам. В результате за годы первых пятилеток в СССР была создана первоклассная общеобразовательная школа.

Кампания по ликвидации безграмотности (с 1919 г. до начала 1940-х гг.) – массовое обучение грамоте взрослых и подростков, не посещавших школу, – была уникальным и самым масштабным социальным и образовательным проектом всей истории России.

Неграмотность, в первую очередь – среди сельского населения, – была вопиющей. Перепись 1897 г. показала, что из 126 млн. зарегистрированных при опросе мужчин и женщин грамотных среди них оказалось только 21,1%. За почти 20 лет после первой переписи уровень грамотности почти не изменился: 73% населения (старше 9 лет) были элементарно неграмотны. В этом аспекте Россия стояла последней в списке европейских держав.

В начале ХХ века вопрос о всеобщем образовании не только активно обсуждался в обществе и прессе, но и стал обязательным пунктом программ почти всех политических партий.

Победившая в октябре 1917 г. партия большевиков вскоре приступила к реализации этой программы: уже в декабре того же года в Наркомате просвещения РСФСР (первым наркомом просвещения стал А.В. Луначарский) был создан внешкольный отдел под руководством Н.К. Крупской (с 1920 г. – Главполитпросвет).

Собственно, сама кампания ликбеза началась позже: 26 декабря 1919 г. Советом Народных Комиссаров (СНК) был принят декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». В первом пункте декрета объявлялось обязательное обучение грамоте на родном или русском языке (по желанию) граждан в возрасте от 8 до 50 лет, – чтобы предоставить им возможность «сознательно участвовать» в политической жизни страны.

Забота об элементарном образовании народа и приоритет этой задачи легко объяснимы – прежде всего, грамотность была не целью, а средством: «массовая неграмотность находилась в вопиющем противоречии с политическим пробуждением граждан и затрудняла осуществление исторических задач преобразования страны на социалистических началах». Новой власти требовался новый человек, полностью понимавший и поддерживающий политические и экономические лозунги, решения и задачи, этой властью ставившиеся. Помимо крестьянства, основной «целевой» аудиторией ликбеза были рабочие (впрочем, здесь ситуация была относительно неплохой: профессиональная перепись 1918 г. показала, что 63% городских рабочих (старше 12 лет) были грамотны).

В декрете с подписью председателя СНК В.И. Ульянова (Ленина) декларировалось следующее: каждый населенный пункт, где количество неграмотных было больше 15, должен был открыть школу грамоты, она же пункт по ликвидации неграмотности – «ликпункт», обучение шло 3-4 месяца. Под ликпункты рекомендовалось приспосабливать всевозможные помещения: заводские, частные дома и церкви. Обучающимся сокращали рабочий день на два часа.

Наркомат просвещения и его отделы могли привлекать для работы в ликбезе «в порядке трудовой повинности все грамотное население страны» (не призванное в войска) «с оплатой их труда по нормам работников просвещения». Уклоняющимся от исполнения декретных предписаний грозила уголовная ответственность и другие неприятности.

По всей видимости, за год после принятия декрета никаких заметных действий по его выполнению сделано не было, и через год, 19 июля 1920 г. появился новый декрет – об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б), а также ее отделов «на местах» (их называли «грамчека») – теперь комиссия занималась общим руководством работой. При ВЧК л/б имелся штат разъездных инструкторов, помогавших своим районам в работе и следивших за ее выполнением.

Что же именно имелось в виду под «безграмотностью» в системе ликбезов?

В первую и главную очередь это было самое узкое понимание – азбучная неграмотность: на начальном этапе ликвидации целью было обучить людей технике чтения, письма и простого счета. Окончивший ликпункт (теперь такой человек назывался не безграмотным, а малограмотным) умел читать «ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обыденной жизни и в служебных делах», мог «записать целые и дробные числа, проценты, разобраться в диаграммах», а также «в основных вопросах строительства Советского государства», то есть ориентировался в современной общественно-политической жизни на уровне усвоенных лозунгов.

Правда, часто малограмотный, возвратившись к привычной жизни (тяжелее было женщинам), забывал полученные в ликпункте знания и навыки. «Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь!» – грозно, но справедливо предупреждал агитационный плакат: до 40% окончивших ликпункты возвращались туда снова.

Школы для малограмотных стали второй ступенью в системе образования рабочих и крестьян. Цели обучения были более обширны: основы обществоведения, экономической географии и истории (с идеологически «правильной» позиции марксистско-ленинской теории). Кроме того, в деревне предполагалось обучение началам агро- и зоотехники, а в городе – политехнических наук.

В ноябре 1920 г. в 41 губернии Советской России работало примерно 12 тыс. школ грамоты, однако работа их не была полностью налажена, не хватало ни учебников, ни методик: старые азбуки (в основном детские) категорически не годились для новых людей и новых нужд. Не хватало и самих ликвидаторов: от них требовалось не только обучать основам наук, но и разъяснять цели и задачи строительства советского хозяйства и культуры, вести беседы на антирелигиозные темы и пропагандировать – и разъяснять – элементарные правила личной гигиены и правил социального поведения.

Ликвидация безграмотности нередко встречала сопротивление со стороны населения – прежде всего, сельского. Крестьяне, особенно на окраинах и «национальных районах», так и оставались «темнотой» (курьезные причины отказа учиться приписывали народам Севера: те считали, что учить стоит оленя и собаку, а человек и сам разберется).

Кроме того, помимо всяческих поощрений для учащихся: торжественных вечеров, выдачей дефицитных товаров, было немало и карательных мер с «перегибами на местах» – показательные судебные процессы – «агитсуды», штрафы за прогулы уроков, аресты. Тем не менее, работа шла.

Новые буквари начали создавать уже в первые годы Советской власти. По первым учебникам особенно заметна основная цель ликбеза – создание человека с новым сознанием. Буквари были мощнейшим средством политической и социальной пропаганды: читать и писать учили по лозунгам и манифестам. Среди них были такие: «Заводы наши», «Мы были рабы капитала… Мы строим заводы», «Советы установили 7 часов работы», «У Миши запас дров. Миша купил их в кооперативе», «Малышам нужна прививка оспы», «Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение». Таким образом, первое, что узнавал прежний «темный» человек, – то, что он всем обязан новой власти: политическим правам, здравоохранению и бытовым радостям.

В 1920–1924 годах вышли два издания первого советского массового букваря для взрослых (авторства Д. Элькиной и др.). Букварь назывался «Долой неграмотность» и открывался известным лозунгом «Мы – не рабы, рабы – не мы».

Массовые газеты и журналы начали издавать специальные приложения для малограмотных. В таком листке-приложении в первом номере журнала «Крестьянка» (в 1922 г.) в популярной форме излагалось содержание декрета о ликбезе 1919 г.

Кампания по ликбезу активно проводилась и в Красной армии: ряды ее в значительной мере пополнялись за счет крестьян, а те в массе своей были неграмотны. В армии также создавали школы для неграмотных, проводили многочисленные митинги, беседы, чтение вслух газет и книг. По-видимому, порой у красноармейцев не было выбора: часто у дверей помещения для занятий ставили часового, а по воспоминаниям С.М. Буденного, на спины кавалеристов, отправлявшихся на передовую, комиссар прикалывал листы бумаги с буквами и лозунгами. Шедшие сзади невольно учили буквы и слова по лозунгам «Даешь Врангеля!» и «Бей гада!». Результаты кампании ликбеза в Красной Армии выглядят радужно, однако не очень достоверно: «с января по осень 1920 г. овладело грамотой более 107,5 тыс. бойцов».

Первый год кампании серьезных побед не принес. По данным переписи 1920 г., грамотными были 33 % населения (58 млн. человек) (критерием грамотности было только умение читать), при этом перепись не была всеобщей и не включала районы, где шли военные действия.

В 1922 г. был проведен Первый Всесоюзный съезд по ликвидации неграмотности: там было решено в первую очередь обучать грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов в возрасте 18-30 лет (срок обучения увеличили до 7-8 месяцев). Еще через два года – в январе 1924 г. – XI Всероссийский съезд Советов 29 января 1924 г. принял резолюцию «О ликвидации неграмотности среди взрослого населения РСФСР», и поставил Х годовщину Октября сроком полной ликвидации неграмотности.

В 1923 г. по инициативе ВЧК л/б было создано добровольное общество «Долой неграмотность» (ОДН), которое возглавил председатель Центрального исполкома съезда Советов РСФСР И СССР М.И. Калинин. Общество выпускало газеты и журналы, буквари, пропагандистскую литературу. По официальным данным, ОДН быстро росло: от 100 тыс. членов к концу 1923 г. до более полумиллиона в 11 тыс. ликпунктов в 1924 г., и около трех млн человек в 200 тыс. пунктов в 1930 г. Но по воспоминаниям никого иной как Н.К. Крупской, истинные успехи общества были далеки от этих цифр. Ни к 10-летию, ни к 15-летию Октября (к 1932 г.) взятые обязательства по искоренению неграмотности выполнить не успели.

На протяжении всего периода кампании по ликбезу официальная пропаганда давала преимущественно оптимистичную информацию о ходе процесса. Однако трудностей было немало, особенно «на местах». Та же Н.К. Крупская, вспоминая свою работу во время кампании, нередко упоминала о помощи В.И. Ленина: «Чувствуя его сильную руку, мы как-то не замечали трудностей в проведении грандиозной кампании…». Вряд ли эту сильную руку чувствовали местные руководители: не хватало помещений, мебели, учебников и пособий как для учащихся, так и для учителей, письменных принадлежностей. Особенно сильно бедствовали в селах: там приходилось проявлять большую изобретательность – из газетных вырезок и журнальных иллюстраций составляли азбуки, вместо карандашей и перьев использовали древесный уголь, свинцовые палочки, чернила из свеклы, сажи, клюквы и шишек. На масштаб проблемы указывает и специальный раздел в методических руководствах начала 1920-х годов «Как обойтись без бумаги, без перьев и без карандашей».

Перепись 1926 г. показала умеренный прогресс в кампании ликбеза. Грамотных было 40,7%, т.е меньше половины, при этом в городах – 60%, а в селе – 35,4%. Разница между полами была значительна: среди мужчин грамотных было 52,3%, среди женщин – 30,1%.

С конца 1920-х гг. кампания по ликвидации неграмотности вышла на новый уровень: меняются формы и методы работы, увеличивается размах. В 1928 г. по инициативе ВЛКСМ был начат всесоюзный культпоход: требовалось влить свежие силы в движение, его пропаганда и изыскание новых материальных средств для работы. Существовали и другие, необычные формы агитации: например, выставки, а также передвижные агитвагоны и агитпоезда: создавали новые ликпункты, организовывали курсы и конференции, привозили учебники.

В это же время методы и принципы работы становятся более жесткими: все чаще упоминают «чрезвычайные меры» в достижении результатов, а и без того милитаристская риторика ликбеза становится все более агрессивной и «военной». Работа именовалась не иначе как «борьбой», к «наступлению» и «штурмовщине» добавились «культштурм», «культтревога», «культармейцы». Этих культармейцев к середине 1930 г. стало миллион, а официальное число учащихся в школах грамоты достигло 10 млн.

Серьезным событием стало введение в 1930 г. всеобщего начального обучения: это означало, что «армия» безграмотных перестанет пополняться подростками.

К середине 1930-х гг. официальная печать утверждала, что СССР стала страной сплошной грамотности – отчасти поэтому от очередной переписи 1937 г. ожидали стопроцентных показателей в этой сфере. Сплошной грамотности не было, но данные были неплохие: в населении старше 9 лет грамотных мужчин было 86%, а грамотных женщин – 66,2%. Однако в то же время не было ни одной возрастной группы без неграмотных – и это при том, что критерий грамотности в этой переписи (как и предыдущей) был низким: грамотным считался тот, кто умел читать хотя бы по слогам, и написать свою фамилию. По сравнению с предыдущей переписью прогресс был колоссальным: большая часть населения все же стала грамотной, дети и молодежь ходили в школы, техникумы и вузы, женщинам стали доступны все виды и ступени обучения.

Однако результаты этой переписи засекретили, а часть организаторов и исполнителей подверглась репрессиям. Данные следующей, 1939 года, переписи были изначально скорректированы: по ним грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет составляла почти 90%, таким образом получалось, что к концу 1930-х годов в ходе кампании было обучено грамоте около 50 миллионов человек.

Даже с учетом известных «приписок», это свидетельствовало о явном успехе грандиозного проекта. Неграмотность взрослого населения, хоть и не будучи до конца ликвидированной, утратила характер острой социальной проблемы, и кампания по ликбезу в СССР была официально завершена.

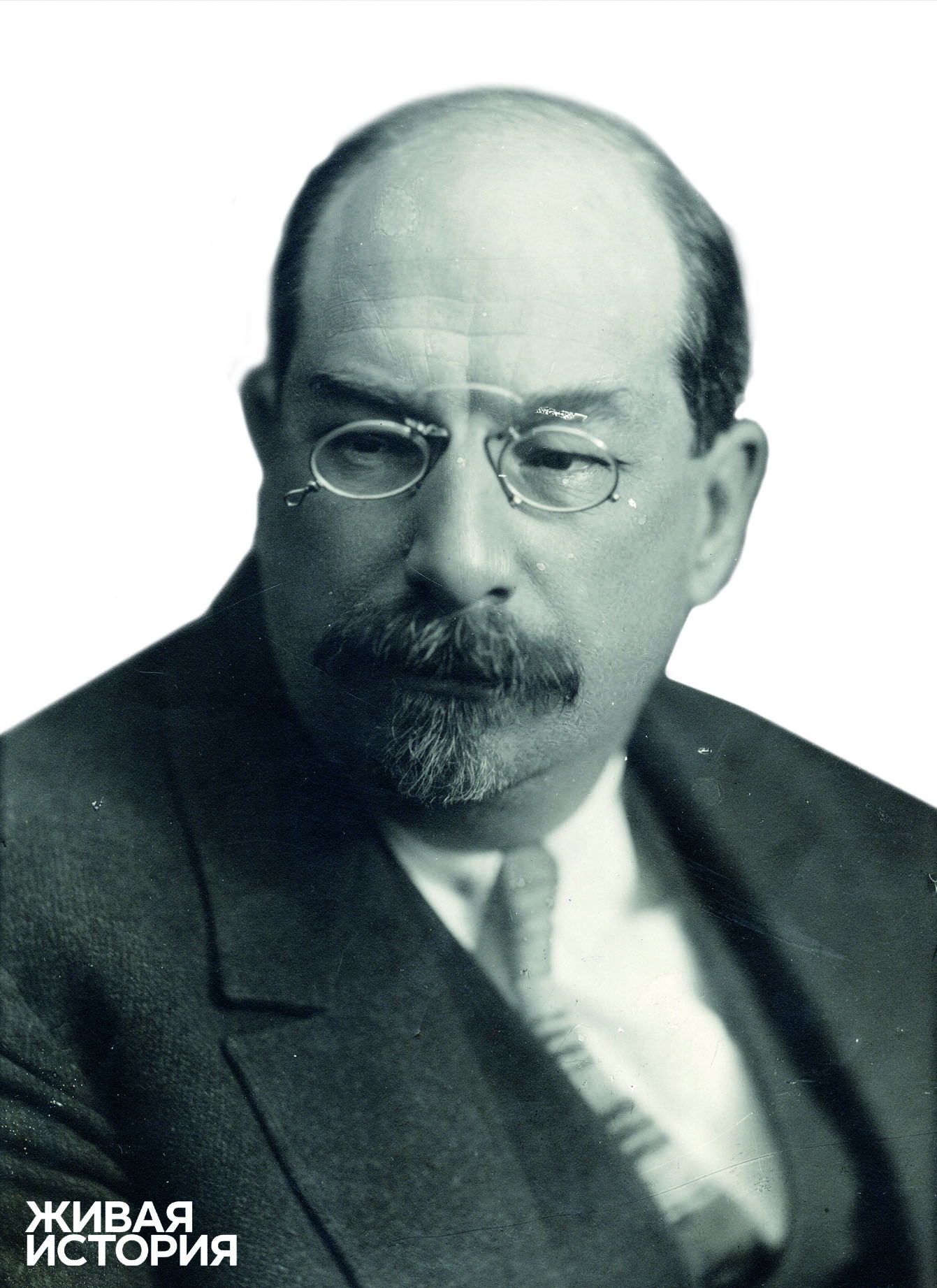

Анатолий Васильевич Луначарский

Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933) – первый нарком просвещения РСФСР (с октября 1917 по сентябрь 1929 г.), революционер (в социал-демократических кружках он состоял еще с 1895 г.), один из лидеров большевиков, государственный деятель, с 1930-х гг. – директор Института русской литературы Академии наук СССР, литератор, переводчик, пламенный оратор, носитель и пропагандист противоречивых взлядов. Человек, даже в годы гражданской войны мечтавший о скором воплощении идеала Возрождения – «физического красавца, гармонично развивающегося, широко образованного человека, который знаком с основами и важнейшими выводами в самых различных областях: технике, медицине, гражданском праве, литературе…». Сам он во многом этому идеалу старался соответствовать, занимаясь всевозможными масштабными проектами: ликвидацией неграмотности, политическим просвещением, построением принципов передового пролетарского искусства, теории и основ народного образования и советской школы, а также воспитания детей.

Культурное наследие прошлого, по мнению Луначарского, должно принадлежать пролетариату. Историю, как русской, так и европейской литературы он анализировал с точки зрения классовой борьбы. В своих эмоциональных, ярких и образных статьях он утверждал, что новая литература станет венцом этой борьбы, и ждал появления гениальных пролетарских писателей.

Именно Луначарский был одним из инициаторов попытки перевести русский алфавит на латиницу, для чего в 1929 г. в Наркомпросе образовали специальную комиссию. Помимо этой экзотической попытки интеграции с западным культурным миром, он напрямую лично поддерживал общение с известными иностранными писателями: Р. Ролланом, А. Барбюсом, Б. Шоу, Б. Брехтом, Г. Уэллсом и др.

После ухода с поста наркома просвещения Луначарский продолжал писать статьи, а также беллетристику (драмы). В сентябре 1933 г. он был назначен полпредом СССР в Испании, но по дороге туда умер.

Именно для этого с 1919 года началась масштабная кампания, получившая обозначение ликвидация безграмотности, ставшая одним из заметных событий в истории России этого времени.

Масштабы неграмотности населения в начале 20 века

Согласно первой общей переписи жителей Российской империи, состоявшейся в 1897 году и организованной известным ученым и общественным деятелем Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским, в стране оказалось чуть более 21 % людей, освоивших основные навыки грамоты. Этот показатель считался достаточно низким, что особенно заметно становилось при его сравнении с аналогичными данными по европейским государствам.

Это положение дел не устраивало правительство и представителей интеллигенции. Хотя иногда еще звучало мнение, что массовое освоение грамотности крестьянством не нужно ему. Однако в целом преобладал противоположный взгляд на вопрос. В первые годы XX века до начала Первой мировой войны в 1914 году проводились меры по увеличению количества училищ для обучения основам грамотности. Их число возросло за этот период в два раза или даже больше. Большое значение имели церковно-приходские школы. Однако к началу 20-х годов уровень освоения навыков письма, чтения возрос с 21 до 30 %, что считалось неудовлетворительным и требующим исправления ситуации.

Декрет “О ликвидации безграмотности”

Еще в самом конце 1917 года при народном комиссариате просвещения был организован особый отдел во главе с Надеждой Крупской, который занимался изучением и выработкой решения вопроса об обучении именно взрослых людей. Разрабатывались специальные педагогические приемы. Особое значение придавалось проведению реформы в области орфографии. Она была подготовлена еще в царской России, но осуществление началось в связи с задержками вследствие революционных событий в 1918 году. Согласно вводимым изменениям, определялись новые, более простые правила написания букв, что должно было также упростить и ускорить процесс обучения письму и чтению.

Начало массовой кампании по борьбе с неграмотностью было дано на законодательном уровне декретом 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности». Он предписывал всем жителям страны, возраст которых находился в промежутке от 8 до 50 лет, освоить основы письма и чтения. С этой целью должны были учреждаться учебные заведения во всех населенных пунктах, где число неграмотных было от 15 человек. В регионы направлялись работники педагогической сферы как для обучения населения, так и для подготовки учителей. По выбору учащихся процесс проводился либо на русском, либо другом родном языке ученика.

Реализация кампании ликбеза

В рамках реформы 19 июля 1920 года была учреждена особая Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с безграмотностью. Ее члены ездили по территории всего государства, организовывали и проводили процесс обучения. Следует подчеркнуть, что первое время проведения реформы приходилось на годы гражданской войны. Подготовились и выпускались специальные учебные пособия, азбуки именно для взрослых. Нередко приходилось заставлять учиться нежелавших, что было преодолено в целом к началу 30-х годов, когда, как считается, в сознании большинства людей утвердилась мысль о нужности грамоты. Учеба шла сначала в течение 7-8 месяцев, потом стали успевать проходить курс за 4 месяца.

Рабочие с предприятий, посещавшие школы, должны были меньше трудиться на своих предприятиях с сохранением довольствия, получаемого как за полный рабочий день. Это правило иногда нарушалось в годы новой экономической политики владельцами предприятий, с чем власти боролись. Прогуливавшие занятия ученики иногда подвергались штрафам, но чаще мерам общественного воздействия через обсуждение их поведения на массовых собраниях.

После присоединения к Советскому союзу новых среднеазиатских республик в процентном отношении число неграмотных увеличилось, но дело ликбеза в СССР продолжалось. В 1925 году было учреждено общество «Долой неграмотность» на общественных началах. Его члены отправлялись по всем регионам Советского союза для преподавания, в его деятельности принимали участие известные писатели того времени, например, Максим Горький, Владимир Владимирович Маяковский.

Учреждались специальные курсы для подготовки преподавателей, которых особенно не хватало в провинциях. В 1928 году состоялся так называемый культурный поход молодых людей из крупных городов в деревни и села для обучения грамоте. В полной мере вся система начального обучения была сформирована к началу 30-х годов.

Зачем все это понадобилось большевикам?

Обращает на себя внимание факт начала поведения всех этих мероприятий в годы гражданской войны, когда еще не был известен исход борьбы. В тяжелых экономических условиях большевики все же проводили намечаемые меры для повышения уровня грамотности жителей. Возникает вопрос, с чем это связано? Почему в таких условиях такое масштабное мероприятие планировалось и реализовывалось в определенных действиях?

Ответ на эти вопросы обычно связывают с программой партии. Большевики, как и многие другие политические партии начала XX века достаточно внимания уделяли ситуации с уровнем грамотности жителей страны. Захватив власть, коммунисты сразу стали проводить кардинальные реформы согласно своей программе. И декрет о ликвидации безграмотности был одной из них. Отмечается, что эта кампания имела тесную связь со всеми другими переменами, вносимыми большевиками. Ведь они говорили о построении нового типа общества, в котором большую роль будут играть новейшие достижения в разных сферах.

Чтобы люди усвоили идеи, которыми руководствовались коммунисты, их нужно было донести до жителей. Для этого они должны были уметь читать и писать, чтобы воспринимать хотя бы элементарные средства ведения пропаганды, например, прочитывали плакаты, периодические издания. Сами азбуки и другие учебные пособия, используемые при обучении в эти годы, содержали тексты пропагандистского характера.

С другой стороны, идея внедрения передовых разработок в разных сферах предполагала осуществление этой программы технически грамотными и подготовленными специалистами. Поэтому для начала нужно было дать начальные знания, умения и навыки, чтобы потом готовить уже специалистов. Впоследствии при проведении индустриализации и других масштабных мероприятий по технической модернизации инфраструктуры, промышленности в них работало большое количество специалистов, получивших первоначальную подготовку в годы кампании по борьбе с безграмотностью.

Почему неграмотность удалось побороть только чрезвычайными мерами?

Действия властей в ходе кампании по ликвидации неграмотности отличались кардинальным характером, сильным напряжением, применением чрезвычайных средств, как, например, принудительное обучение. Сами темпы преподавания, количество привлекаемых работников для этого отличались достаточно высокими показателями. С чем это связано?

Во многом это определялось кардинальным, иногда в литературе говорят о революционном характере этой реформы, как и других мероприятий большевиков, которые занимались переустройством общественной жизни. Такой характер реформы, в свою очередь, как считается в науке, был обусловлен ситуацией с низкими по сравнению с другими европейскими государствами показателями по уровню грамотности жителей. В науке считается, что резкое и в относительно непродолжительные сроки повышение этих показателей достигалось за счет сильного напряжения всей педагогической системы государства.

При изучении первых лет истории советской России обращается внимание на все мероприятия, проводимые большевиками по переустройству государственной жизни. Среди них кампания по борьбе с неграмотностью занимает заметное место и тщательно изучается историками. Это масштабное событие, занявшее более десяти лет и приведшее к сильному изменению педагогической системы в государстве. Эта тема, как и другие мероприятия большевиков, очень остро обсуждается. Как сами проводимые меры, так и их результаты при исследовании требуют тщательного изучения с привлечением разных данных.