В латыни есть слово lapsus. Оно обозначает ошибку в речи человека. От этого слова появилось всем известное сокращение ляп. Только если ляп считают грубым нарушением норм речи, то lapsus имеет не настолько строгое значение. К сожалению, аналога этого слова, которое обозначает речевые ошибки, в современном русском языке нет. Но lapsus встречаются повсеместно.

Содержание

- Типы речевых ошибок

- Виды нормативных ошибок

- Орфоэпическая ошибка

- Морфологическая ошибка

- Орфографическая ошибка

- Синтаксически-пунктуационные ошибки

- Стилистические ошибки

- Лексические речевые ошибки

Типы речевых ошибок

Речевые ошибки подразделяются на нормативные ошибки и опечатки. Опечатками называют механические ошибки. В тексте слово может быть написано неверно, что усложнит восприятие информации. Или же вместо одного слова случайно используют другое. Опечатки встречаются и в устной речи. Это оговорки, которые можно услышать от людей каждый день.

Механические ошибки происходят неосознанно, но от них многое зависит. Ошибки в написании цифр создают искажение фактической информации. А неправильное написание слов может полностью изменить смысл сказанного. Хорошо демонстрирует проблему опечаток одна сцена из фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» режиссера Мигеля Артета. В типографии перепутали буквы «п» и «с» и в детской книжке написали вместо «Можно прыгнуть на кровать» фразу «Можно срыгнуть на кровать». И по сюжету кинокартины эта ситуация вылилась в скандал.

Особое внимание уделяли опечаткам во времена сталинских репрессий, когда неверно написанное слово стоило человеку жизни. Искоренить проблему опечаток, невозможно, так как человек делает их неосознанно. Единственный способ, при помощи которого вы избежите этого типа речевых ошибок, быть внимательным при написании текста, тщательно подбирать слова, которые вы произнесете.

Виды нормативных ошибок

Речевые ошибки связаны с нарушением норм русского языка. Виды речевых ошибок:

- орфоэпические;

- морфологические;

- орфографические;

- синтаксически-пунктуационные;

- стилистические;

- лексические.

Орфоэпическая ошибка

Произносительная ошибка связана с нарушением норм орфоэпии. Она проявляется только в устной речи. Это ошибочное произношение звуков, слов или же словосочетаний. Также к ошибкам в произношении относят неправильное ударение.

Искажение слов происходит в сторону сокращения количества букв. К примеру, когда вместо «тысяча» произносится слово «тыща». Если вы хотите говорить грамотно и красиво, стоит избавить речь от подобных слов. Распространено также ошибочное произношение слова «конечно» — «конешно».

Произносить правильное ударение не только правильно, но и модно. Наверняка вы слышали, как люди поправляют неправильное ударение в словах «Алкоголь», «звОнит», «дОговор» на верные – «алкогОль», «звонИт» и «договОр». Неправильная постановка ударения в последнее время заметнее, чем раньше. И мнение о вашей эрудиции зависит от соблюдения норм произношения.

Морфологическая ошибка

Морфологией называют раздел лингвистики, в котором объектом изучения являются слова и их части. Морфологические ошибки получаются из-за неправильного образования форм слов различных частей речи. Причинами являются неправильное склонение, ошибки в употреблении рода и числа.

К примеру, «докторы» вместо «доктора». Это морфологическая ошибка в употреблении множественного числа.

Часто употребляют неверную форму слова при изменении падежа. Родительный падеж слова яблоки – яблок. Иногда вместо этого слова употребляют неверную форму «яблоков».

Распространенные морфологические ошибки – неверное написание числительных:

«Компания владела пятьюстами пятьдесят тремя филиалами». В этом примере слово «пятьдесят» не склонили. Верное написание: «Компания владела пятьюстами пятьюдесятью тремя филиалами».

В употреблении прилагательных распространена ошибка неверного употребления сравнительной степени. К примеру, такое использование: «более красивее» вместо «более красивый». Или же «самый высочайший» вместо «самого высокого» или «высочайшего».

Орфографическая ошибка

Орфографические ошибки – это неправильное написание слов. Они возникают тогда, когда человек не знает правильного написания слова. Вы получали когда-либо сообщение, где находили грамматические ошибки. Распространенный пример: написание слова «извини» через «е». Чтобы с вами не случалось подобных орфографических ошибок, как можно больше читайте. Чтение стимулирует восприятие правильного написания слов. И если вы привыкли читать правильно написанный текст, то и писать вы будете, не делая грамматические ошибки.

Орфографические ошибки, в принципе, случаются из-за незнания правильности слов. Поэтому если вы не уверены в написанном слове, стоит обратиться к словарю. На работе узнавайте тот перечень специфических для вашей области слов, который нужно запомнить и в котором ни в коем случае нельзя совершать грамматические ошибки.

Синтаксически-пунктуационные ошибки

Эти виды речевых ошибок возникают при неправильной постановке знаков препинания и неверном соединении слов в словосочетаниях и предложениях.

Пропуск тире, лишние запятые – это относится к ошибкам пунктуации. Не поленитесь открыть учебник, если вы не уверены в постановке запятой. Опять же, это та проблема, с которой можно справиться, читая много книг. Вы привыкаете к правильной постановке знаков препинания и уже на интуитивном уровне вам сложно совершить ошибку.

Нарушение правил синтаксиса встречается часто. Распространены ошибки в согласовании. «Человеку для счастья нужно любимое место для отдыха, работа, счастливая семья». Слово «нужно» в этом предложении не подходит при перечислении. Необходимо употребить «нужны».

Профессиональные редакторы считают, что часто встречается ошибка в управлении. Когда слово заменяется на синоним или же похожее слово, но управление с новым словом не согласуется.

Пример ошибки в управлении: «Они хвалили и приносили поздравления Алине за победу».

Они хвалили Алину. Они приносили поздравления Алине. Части предложения не согласуются из-за неправильного управления. После «хвалили» необходимо добавить слово «ее», чтобы исправить ошибку.

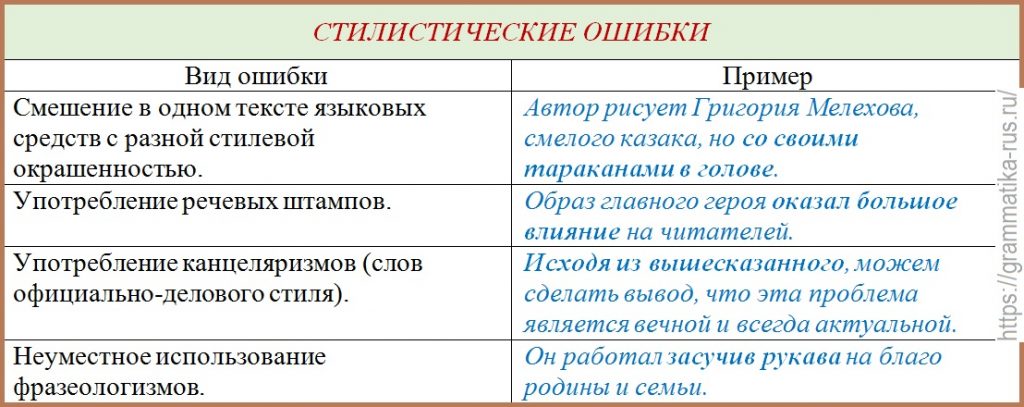

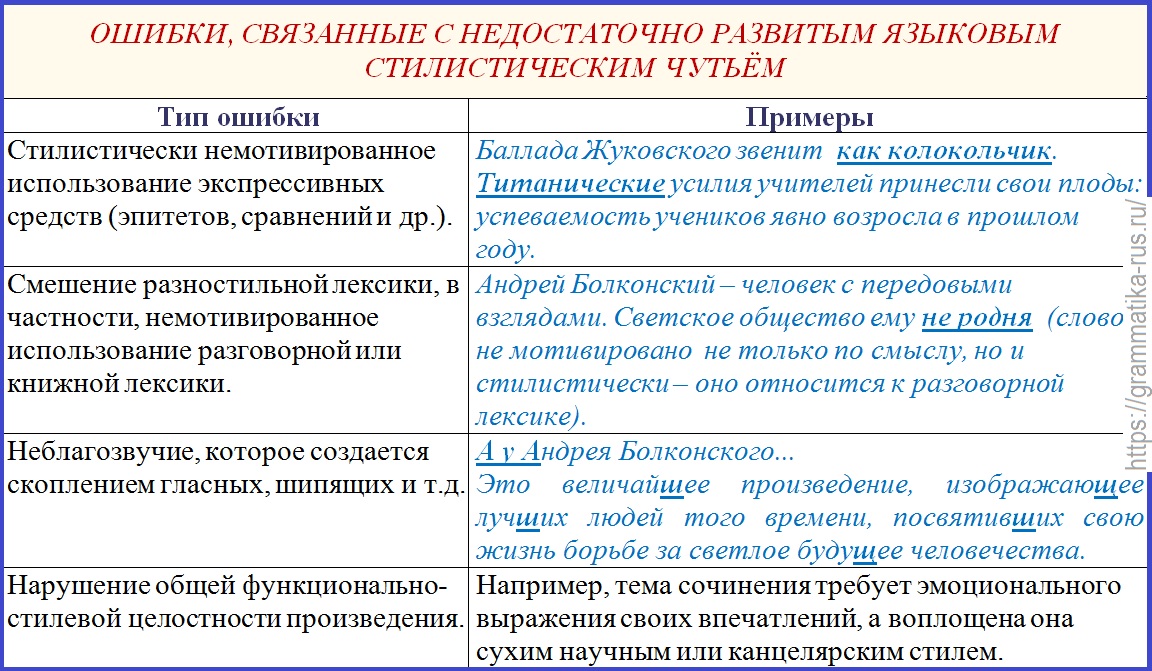

Стилистические ошибки

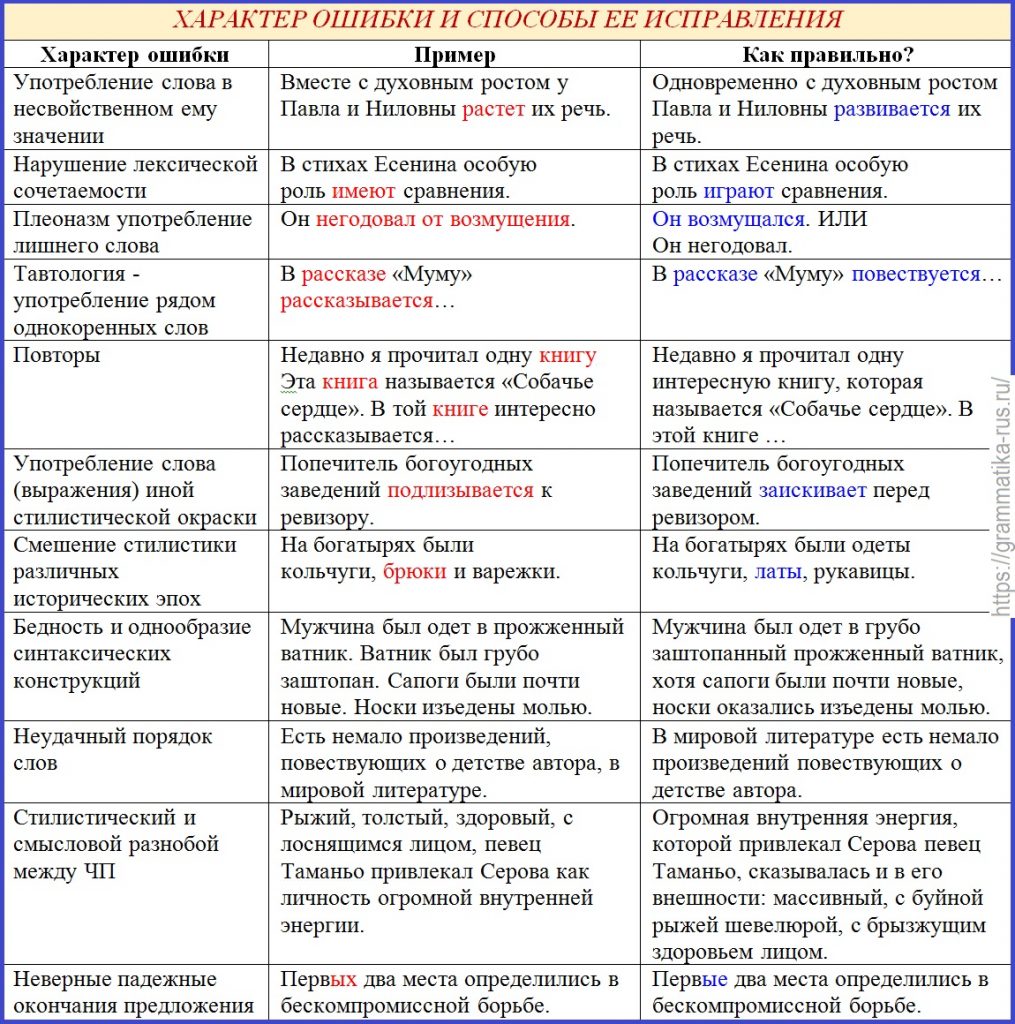

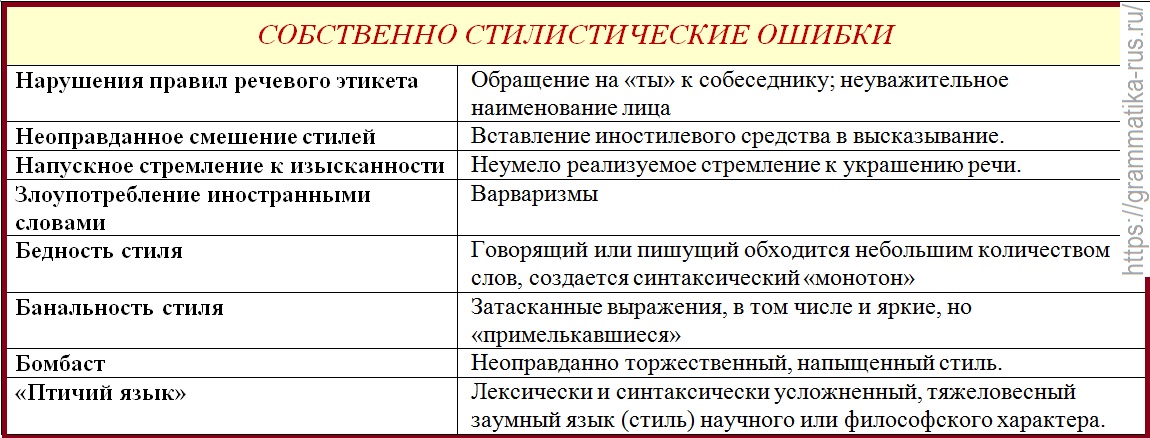

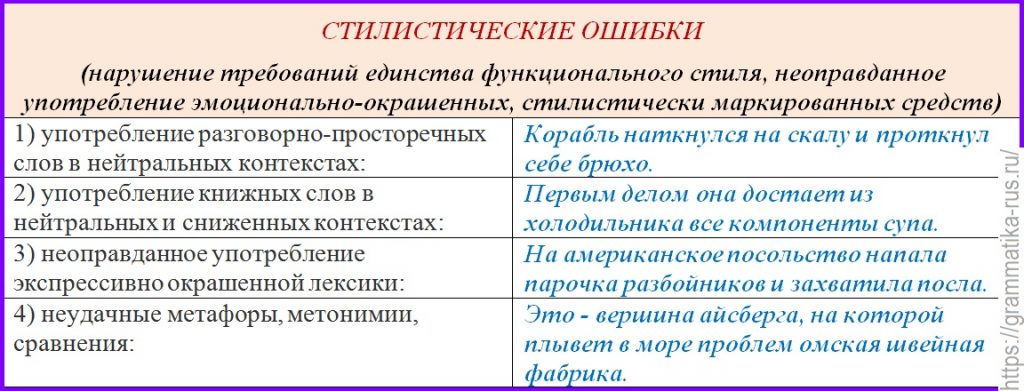

В отличие от других видов ошибок, стилистические основываются на искажении смысла текста. Классификация основных стилистических речевых ошибок:

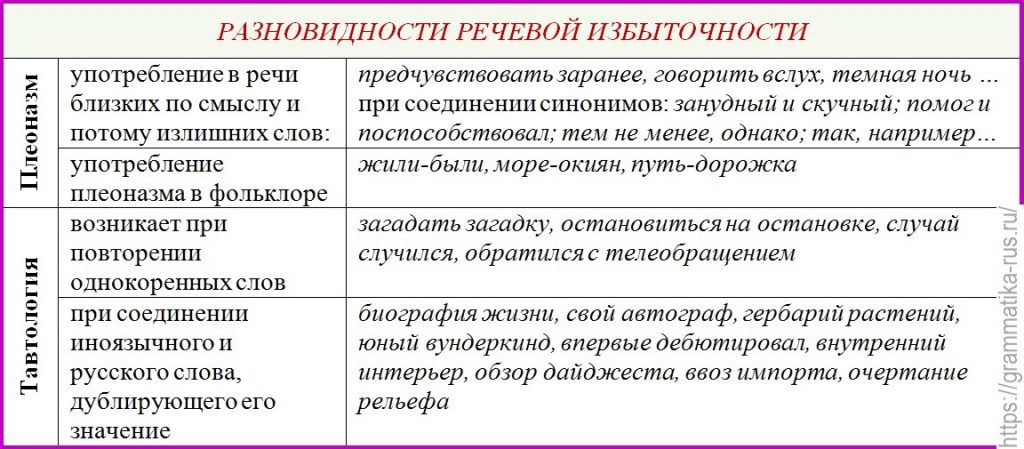

- Плеоназм. Явление встречается часто. Плеоназм — это избыточное выражение. Автор выражает мысль, дополняя ее и так всем понятными сведениями. К примеру, «прошла минута времени», «он сказал истинную правду», «за пассажиром следил секретный шпион». Минута – это единица времени. Правда – это истина. А шпион в любом случае является секретным агентом.

- Клише. Это устоявшиеся словосочетания, которые очень часто используются. Клише нельзя полностью отнести к речевым ошибкам. Иногда их употребление уместно. Но если они часто встречаются в тексте или же клише разговорного стиля используется в деловом – это серьезная речевая ошибка. К клише относят выражения «одержать победу», «золотая осень», «подавляющее большинство».

- Тавтология. Ошибка, в которой часто повторяются одни и те же либо однокоренные слова. В одном предложении одно и тоже слово не должно повторяться. Желательно исключить повторения в смежных предложениях.

Предложения, в которых допущена эта ошибка: «Он улыбнулся, его улыбка наполнила помещение светом», «Катя покраснела от красного вина», «Петя любил ходить на рыбалку и ловить рыбу».

- Нарушение порядка слов. В английском языке порядок слов намного строже, чем в русском. Он отличается четким построением частей предложения в определенной последовательности. В русском языке можно менять местами словосочетания так, как вам бы хотелось. Но при этом важно не потерять смысл высказывания.

Для того, чтобы этого не случилось, руководствуйтесь двумя правилами:

- Порядок слов в предложении может быть прямым и обратным в зависимости от подлежащего и сказуемого.

- Второстепенные члены предложения должны согласоваться с теми словами, от которых они зависят.

Лексические речевые ошибки

Лексика – это словарный запас языка. Ошибки возникают тогда, когда вы пишите либо говорите о том, в чем не разбираетесь. Чаще ошибки в значениях слов происходят по нескольким причинам:

- Слово устарело и редко используется в современном русском языке.

- Слово относится к узкоспециализированной лексике.

- Слово является неологизмом и его значение не распространено.

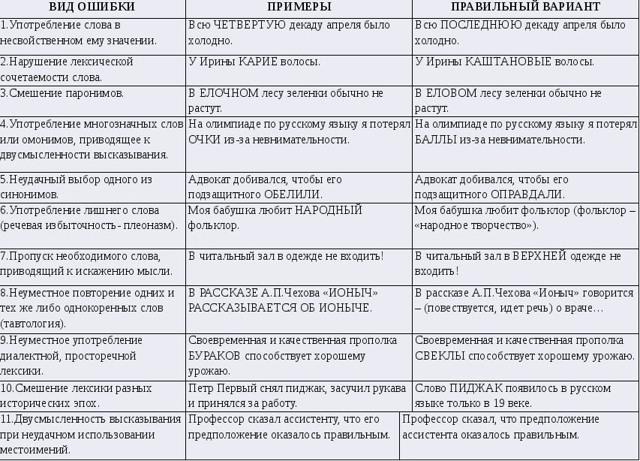

Классификация лексических речевых ошибок:

- Ложная синонимия. Человек считает синонимами несколько слов, которые ими не являются. Например, авторитет не есть популярность, а особенности не являются различиями. Примеры, где допущена ошибка: «Певица была авторитетом среди молодежи» вместо «Певица была популярной среди молодежи». «У брата и сестры было много особенностей в характерах» вместо «У брата и сестры было много различий в характерах».

- Употребление похожих по звучанию слов. Например, употребление слова «одинарный», когда необходимо сказать «ординарный». Вместо слова «индианка» могут написать ошибочное «индейка».

- Путаница в близких по значению словах. «Интервьюер» и «Интервьюируемый», «Абонент» и «Абонемент», «Адресат» и «Адресант».

- Непреднамеренное образование новых слов.

Допустить речевую ошибку просто. Иногда это получается в случае оговорки, а иной раз проблема заключается в незнании какой-либо нормы русского языка либо из-за путаницы значений слов. Читайте много книг, правильно говорить и не стесняйтесь лишний раз обратиться к словарю или учебнику. Постоянно работайте над устной и письменной речью, чтобы количество ошибок было приближено к нулю.

Что мы понимаем под нарушением речи? Вопрос требует размышлений, потому что не так уж просто определиться, что считать речью и в каком возрасте речь должна сформироваться у ребенка. Ученые, занимающиеся изучением коммуникаций, пришли к выводу, что общаться между собой могут многие животные. Свой язык есть у дельфинов, собак, приматов. Но речь как средство вербальной коммуникации доступна только человеку. Конечно, при условии, что он привык общаться с самых ранних лет. Чтобы у вас не вырос Маугли, помогайте вашему ребенку развивать речь! Нужно ли бить тревогу, если ребенок в 2 года не может построить связное предложение или это нормально для его возраста? Но ведь ваши родители вам рассказывают, что вы-то в его годы… Да и сын подруги уже без устали целыми днями болтает с родителями. Как понять, где индивидуальные нормы, а где отклонения и нарушения развития речи? Об этом мы расскажем ниже.

Этапы развития и формирования речи у ребенка

Умения и склонности нормально развивающегося ребенка напрямую зависят от его возраста. Но даже у грудничка специалисты способны по некоторым признакам предсказать нарушения речи в будущем. Если моторное развитие в первый год жизни отстает от нормы, это возможный признак, что речь и психическое развитие тоже станут отставать. Хотим также заметить, что нормы развития были установлены в советские времена и были довольно строгими. Сейчас, к сожалению, очень многие современные дети им не соответствуют. Дети нового поколения говорят меньше, их речь развивается дольше. Причины тому — глобальная «гаджетизация» и переход людей к виртуальным способам общения.

| Возраст | Навыки |

| до 6 месяцев |

|

| 6-9 месяцев |

|

| 9 месяцев-1 год |

|

| 1-1.5 года |

|

| 1.5-2 года |

|

| 2-3 года |

|

| 3-5 лет |

|

Специалисты рекомендуют регулярно обследоваться, чтобы как можно раньше выявить отставание, если оно есть. Один ребёнок — из числа тех, кто «медленно запрягает, да быстро мчит». Он начнёт говорить позже, но за месяц догонит и перегонит сверстников. Тогда считайте, что вам повезло. Но у другого малыша за затянувшимся молчанием могут скрываться такие мрачные диагнозы, как расстройство аутистического спектра, алалия и другие. И очень важно их не пропустить и вовремя начать коррекцию.

Если у вас есть сомнения, укладываются ли в нормы темпы развития вашего ребенка, лучше посетить специалистов. Вдруг у него общее

нарушение речи

(общее недоразвитие речи — ОНР) или задержка речевого развития (ЗРР)?

Ребенку с тяжелыми нарушениями речи

часто непросто воспринимать окружающий мир позитивно. Он растет угрюмым букой, обидчивым и агрессивным, чувствует неуверенность в себе, а с возрастом начинает ощущать и свою неполноценность. Подробнее о симптомах и степенях недоразвития речи можно прочесть здесь. Проведите консультацию у специалистов! Как небольшие, так и более существенные речевые отклонения обычно выявляются в первые несколько лет жизни в результате комплексной диагностики.

Сферы и области ответственности специалистов по речевым проблемам распределяются так:

- Логопед

: Консультирует с 1,5 лет, проводит занятия с 2 лет. На консультации ставит итоговый диагноз, если это болезнь, направляет к неврологу при подозрениях на нарушения соответствующего характера; - Педагог-дефектолог

: работает с неговорящими детьми; при задержках психоречевого развития и доречевых болезнях (алалии, расстройства аутистического спектра) помогает “запустить” речь и развить остальные познавательные функции до уровня возрастной нормы.

Речь прежде всего идет о маленьких детях. Случаются также нарушения речи у взрослых

— из-за травмы головного мозга или перенесенного инсульта. Их коррекцией занимаются логопеды-афазиологи. Иногда

нарушение речи у школьников

и взрослых людей остается от запущенных/недолеченных в детстве дефектов произношения.

Морфологическая ошибка

Морфологией называют раздел лингвистики, в котором объектом изучения являются слова и их части. Морфологические ошибки получаются из-за неправильного образования форм слов различных частей речи. Причинами являются неправильное склонение, ошибки в употреблении рода и числа.

К примеру, «докторы» вместо «доктора». Это морфологическая ошибка в употреблении множественного числа.

Часто употребляют неверную форму слова при изменении падежа. Родительный падеж слова яблоки – яблок. Иногда вместо этого слова употребляют неверную форму «яблоков».

Распространенные морфологические ошибки – неверное написание числительных:

«Компания владела пятьюстами пятьдесят тремя филиалами». В этом примере слово «пятьдесят» не склонили. Верное написание: «Компания владела пятьюстами пятьюдесятью тремя филиалами».

В употреблении прилагательных распространена ошибка неверного употребления сравнительной степени. К примеру, такое использование: «более красивее» вместо «более красивый». Или же «самый высочайший» вместо «самого высокого» или «высочайшего».

Виды нарушений речи у детей и взрослых

В логопедии принято несколько основных типизаций — по похожим проявлениям и источникам. Это помогает понять, в каком направлении искать источник проблемы и пути коррекции нарушения речи. Клинико-педагогическая классификация

- Нарушения ритма и темпа: Заикание (отклонение, известное с незапамятных времен. По свидетельству историков, древнегреческий оратор Демосфен когда-то страдал заиканием, но упорно тренировался в произнесении речей, набивая рот мелкой галькой. Научившись четко говорить с камнями во рту, он развил великолепную артикуляцию и уверенность в себе, избавившись тем самым от недуга. Логопеды до сих пор практикуют данный метод коррекции нарушений речи).

- Дислалия (в устной речи ребенок неверно произносит или искажает отдельные звуки).

- Дизартрия (органы артикуляции (губы, язык) имеют критические ограничения подвижности).

- Ринолалия (снижено резонирование в носовой полости).

- Прочие расстройства артикуляции: полтерн, тахилалия, брадилалия.

- Афония (потеря звонкого голоса, человек говорит шепотом. Проблема с голосовыми связками).

- Структурно-семантические расстройства: алалия (возникает во время родов при повреждении речевых областей в головном мозге. При этом у ребенка всё в порядке с интеллектом и со слухом), афазия (схожая проблема. Органические поражения участков коры головного мозга, которые отвечают за управление речью, и смежной «подкорки». Отличается от алалии тем, что это не врожденное явление, а приобретенное — у людей, которые уже умеют говорить. Обычно возникает в результате инсульта у взрослых).

- Дислексия (сложное восприятие написанного текста, смешивание звуков и слов при прочтении, неумение складывать буквы в готовые слова).

Психолого-педагогическая классификация нарушений речи

- нарушения в применении средств коммуникации заикание

- другие осложнения

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи

Синтаксически-пунктуационные ошибки

Эти виды речевых ошибок возникают при неправильной постановке знаков препинания и неверном соединении слов в словосочетаниях и предложениях.

Пропуск тире, лишние запятые – это относится к ошибкам пунктуации. Не поленитесь открыть учебник, если вы не уверены в постановке запятой. Опять же, это та проблема, с которой можно справиться, читая много книг. Вы привыкаете к правильной постановке знаков препинания и уже на интуитивном уровне вам сложно совершить ошибку.

Нарушение правил синтаксиса встречается часто. Распространены ошибки в согласовании. «Человеку для счастья нужно любимое место для отдыха, работа, счастливая семья». Слово «нужно» в этом предложении не подходит при перечислении. Необходимо употребить «нужны».

Профессиональные редакторы считают, что часто встречается ошибка в управлении. Когда слово заменяется на синоним или же похожее слово, но управление с новым словом не согласуется.

Пример ошибки в управлении: «Они хвалили и приносили поздравления Алине за победу».

Они хвалили Алину. Они приносили поздравления Алине. Части предложения не согласуются из-за неправильного управления. После «хвалили» необходимо добавить слово «ее», чтобы исправить ошибку.

Причины нарушения речи у детей

Отклонение может быть врожденным или приобретенным, физиологическим или чисто психологическим. От этого напрямую зависит выбор способа коррекции. Когда-то представления об источниках речевых аномалий были довольно хаотичными. Профессор Михаил Хватцев, один из первопроходцев в логопедии среди наших соотечественников, внес важнейший вклад в систематизацию причин. Он разделил их на внутренние и внешние, ввел следующую классификацию:

- органические (анатомо-физиологические, морфологические): органические центральные (поражения мозга);

- органические периферические (дефекты органов слуха или артикуляции, расщепление нёба, дефекты зубов);

- функциональные (психогенные — проблемы с возбуждением и торможением в ЦНС);

Беда не приходит одна, проблемы на любом фронте неизбежно вырастут в целый букет сопутствующих осложнений. Хватцев подчеркивал тесную связь между органическими и функциональными причинами. При неправильной работе органов восприятия плохо закрепляются естественные рефлексы. И наоборот, если уже есть проблемы функционального характера, то затормозится и развитие органов. Как и пораженная ЦНС не способствует развитию периферии.

В зависимости от стадии, на которой возникла почва для речевых дисфункций, их делят на:

- наследственные. К сожалению, мы не всегда наследуем от родителей крепкий организм. Многие неприятности достаются детям «в подарок», иногда это заикание, разные расстройства речевых зон в коре головного мозга, проблемы с прикусом или неправильное количество зубов, дефекты нёба, аномалии в строении органов артикуляции.

- врожденные (внутриутробные). Обусловлены осложнениями во время беременности. Если женщина работает на вредном производстве, до последнего оттягивает декрет или неудачно пытается прервать беременность, если эмбрион вынужденно употребляет алкоголь, табак и сильнодействующие лекарства вместе с мамой, то всё это никогда не пойдет малышу на пользу. Особенно важен первый триместр, когда у плода формируется ЦНС.

- перинатальные (родовые) и постнатальные (проявляются вскоре после рождения). Возникают из-за осложнений при самом появлении младенца на свет, из-за преждевременных родов, в результате родовых травм и т.д.

- прочие (проявляются в первые годы жизни ребенка и позднее). Здесь корень зла — либо психологические, социально-бытовые факторы, либо серьезные болезни (менингит и другие опасные инфекции, заболевания органов слуха, травмы головного мозга и речевых органов).

Обратите внимание: риски, которым на разных стадиях своего развития до рождения подвергается плод, а после рождения — самостоятельный человек, — не одни и те же. Очевидные советы, которыми иногда пренебрегают мамы:

- во время беременности берегите себя больше обычного, избегайте травм, потрясений и употребления вредных веществ;

- тщательно выбирайте роддом с современным оборудованием и умелыми акушерками;

- после рождения не запускайте болячки, пусть даже мелкие, помните, как уязвим неокрепший организм человечка, который только пришел в этот мир.

Профилактика речевых расстройств. Помощь ребенку в домашних условиях

Для профилактики нарушений и для общего развития речи нужно постоянное общение. Иначе проблемы рано или поздно возникнут, даже если изначально медицинских предпосылок не было. Ребенок, изучая язык, должен практиковаться, регулярно контактируя с его носителями. А носители — это вы. Общение — неотъемлемая часть программы воспитания.

Что полезно:

- совместно читать с вашим ребенком, говорить о прочитанном, вместе иллюстрировать сюжет, обсуждать рисунки;

- вместе петь песни;

- слушать маленького почемучку, не перебивая, отвечать на его вопросы об окружающем мире, учить его самого слушать других;

- исправлять ошибки в произношении слов и звуков, находить правильные аналоги для «детских» словечек и «сюсюканий» («бобо», «кака»).

Ошибки, которые делают многие, а вы, хочется верить, не совершаете:

- на вопросы ребенка отделываются общими «вырастешь — узнаешь» и «потому, что кончается на У»;

- мало занимаются общением и чтением вслух; чтобы ребенок не отвлекал от дел, включают ему мультфильмы на весь день и оставляют наедине с телевизором или компьютером;

- повторяют с умилением вслед за малышом всё, что он лепечет, способствуя этим закреплению неправильных слов и неграмотного произношения — обедняют речь будущего носителя русского языка.

В «техническом» отношении всегда приносят пользу дыхательная гимнастика и упражнения для языка. Дыхание можно тренировать интересными для ребенка игровыми методами: надувать мыльные пузыри и воздушные шарики, учиться играть на игрушечных флейтах и губных гармошках. Существуют стандартные артикуляционные упражнения на отработку разных проблемных звуков, когда язык, губы и зубы удерживаются в течение 10-20 секунд в определенных положениях:

- звук «Р» — широко открытый рот, язык у верхней челюсти, простукивание по зубам с произнесением звука «Д»;

- шипящие — губы максимально вытянуты вперед, челюсти сомкнуты;

- свистящие — язык концом уперт в передние зубы нижней челюсти, а краями — в дальние зубы верхней.

Когда речь идет не о профилактике, а о коррекции уже установленных отклонений, работа ведется глубже, по индивидуальным программам, с регулярным участием логопеда. Если у вашего ребенка наблюдаются явные признаки нарушения речи, но вы не можете понять, в чем причины и что делать дальше, предлагаем вам пройти комплексную диагностику нарушений речи в нашем Центре. Для записи на обследование и на прием к логопеду позвоните по тел. либо воспользуйтесь формой онлайн-записи на сайте.

Исправление искажения слов

Неправильное произнесение и написание слов демонстрирует неграмотность человека. Чтобы избежать этого в будущем, необходимо выполнять следующие действия:

- Почаще общаться с образованными и грамотными людьми.

- Стараться контролировать свою речь, правильно произносить все слова.

- Часто читать художественную литературу, заботиться о повышении уровня образования.

- Изучать таблицы примеров речевых ошибок, которые есть во многих учебниках по русскому языку, специальных приложениях для телефонов.

- Ходить в музеи и библиотеки, посещать музеи и специальные тренинги.

- Писать различные изложения и сочинения для себя.

Такие упражнения могут показаться сложными, но они действительно позволят постепенно улучшить грамотность. Со временем речевые ошибки уйдут в прошлое.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Тема урока: «Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов»

План

-

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи

-

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

-

Домашнее задание

1.Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи(для ознакомления переходите по ссылке) http://www.vevivi.ru/best/Upotreblenie-suffiksov-i-pristavok-v-raznykh-stilyakh-rechi-ref228767.html

2. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте. Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной

Типы речевых ошибок

Речевые ошибки подразделяются на нормативные ошибки и опечатки. Опечатками называют механические ошибки. В тексте слово может быть написано неверно, что усложнит восприятие информации. Или же вместо одного слова случайно используют другое. Опечатки встречаются и в устной речи. Это оговорки, которые можно услышать от людей каждый день.

Механические ошибки происходят неосознанно, но от них многое зависит. Ошибки в написании цифр создают искажение фактической информации. А неправильное написание слов может полностью изменить смысл сказанного. Хорошо демонстрирует проблему опечаток одна сцена из фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» режиссера Мигеля Артета. В типографии перепутали буквы «п» и «с» и в детской книжке написали вместо «Можно прыгнуть на кровать» фразу «Можно срыгнуть на кровать». И по сюжету кинокартины эта ситуация вылилась в скандал.

Особое внимание уделяли опечаткам во времена сталинских репрессий, когда неверно написанное слово стоило человеку жизни. Искоренить проблему опечаток, невозможно, так как человек делает их неосознанно. Единственный способ, при помощи которого вы избежите этого типа речевых ошибок, быть внимательным при написании текста, тщательно подбирать слова, которые вы произнесете.

Виды нормативных ошибок

Речевые ошибки связаны с нарушением норм русского языка. Виды речевых ошибок:

-

орфоэпические;

-

морфологические;

-

орфографические;

-

синтаксически-пунктуационные;

-

стилистические;

-

лексические.

Орфоэпическая ошибка

Произносительная ошибка связана с нарушением норм орфоэпии. Она проявляется только в устной речи. Это ошибочное произношение звуков, слов или же словосочетаний. Также к ошибкам в произношении относят неправильное ударение.

Искажение слов происходит в сторону сокращения количества букв. К примеру, когда вместо «тысяча» произносится слово «тыща». Если вы хотите говорить грамотно и красиво, стоит избавить речь от подобных слов. Распространено также ошибочное произношение слова «конечно» — «конешно».

Произносить правильное ударение не только правильно, но и модно. Наверняка вы слышали, как люди поправляют неправильное ударение в словах «Алкоголь», «звОнит», «дОговор» на верные – «алкогОль», «звонИт» и «договОр». Неправильная постановка ударения в последнее время заметнее, чем раньше. И мнение о вашей эрудиции зависит от соблюдения норм произношения.

Морфологическая ошибка

Морфологией называют раздел лингвистики, в котором объектом изучения являются слова и их части. Морфологические ошибки получаются из-за неправильного образования форм слов различных частей речи. Причинами являются неправильное склонение, ошибки в употреблении рода и числа.

К примеру, «докторы» вместо «доктора». Это морфологическая ошибка в употреблении множественного числа.

Часто употребляют неверную форму слова при изменении падежа. Родительный падеж слова яблоки – яблок. Иногда вместо этого слова употребляют неверную форму «яблоков».

Распространенные морфологические ошибки – неверное написание числительных:

«Компания владела пятьюстами пятьдесят тремя филиалами». В этом примере слово «пятьдесят» не склонили. Верное написание: «Компания владела пятьюстами пятьюдесятью тремя филиалами».

В употреблении прилагательных распространена ошибка неверного употребления сравнительной степени. К примеру, такое использование: «более красивее» вместо «более красивый». Или же «самый высочайший» вместо «самого высокого» или «высочайшего».

Орфографическая ошибка

Орфографические ошибки – это неправильное написание слов. Они возникают тогда, когда человек не знает правильного написания слова. Вы получали когда-либо сообщение, где находили грамматические ошибки. Распространенный пример: написание слова «извини» через «е». Чтобы с вами не случалось подобных орфографических ошибок, как можно больше читайте. Чтение стимулирует восприятие правильного написания слов. И если вы привыкли читать правильно написанный текст, то и писать вы будете, не делая грамматические ошибки.

Орфографические ошибки, в принципе, случаются из-за незнания правильности слов. Поэтому если вы не уверены в написанном слове, стоит обратиться к словарю. На работе узнавайте тот перечень специфических для вашей области слов, который нужно запомнить и в котором ни в коем случае нельзя совершать грамматические ошибки.

Синтаксически-пунктуационные ошибки

Эти виды речевых ошибок возникают при неправильной постановке знаков препинания и неверном соединении слов в словосочетаниях и предложениях.

Пропуск тире, лишние запятые – это относится к ошибкам пунктуации. Не поленитесь открыть учебник, если вы не уверены в постановке запятой. Опять же, это та проблема, с которой можно справиться, читая много книг. Вы привыкаете к правильной постановке знаков препинания и уже на интуитивном уровне вам сложно совершить ошибку.

Нарушение правил синтаксиса встречается часто. Распространены ошибки в согласовании. «Человеку для счастья нужно любимое место для отдыха, работа, счастливая семья». Слово «нужно» в этом предложении не подходит при перечислении. Необходимо употребить «нужны».

Профессиональные редакторы считают, что часто встречается ошибка в управлении. Когда слово заменяется на синоним или же похожее слово, но управление с новым словом не согласуется.

Пример ошибки в управлении: «Они хвалили и приносили поздравления Алине за победу».

Они хвалили Алину. Они приносили поздравления Алине. Части предложения не согласуются из-за неправильного управления. После «хвалили» необходимо добавить слово «ее», чтобы исправить ошибку.

Стилистические ошибки

В отличие от других видов ошибок, стилистические основываются на искажении смысла текста. Классификация основных стилистических речевых ошибок:

-

Плеоназм. Явление встречается часто. Плеоназм — это избыточное выражение. Автор выражает мысль, дополняя ее и так всем понятными сведениями. К примеру, «прошла минута времени», «он сказал истинную правду», «за пассажиром следил секретный шпион». Минута – это единица времени. Правда – это истина. А шпион в любом случае является секретным агентом.

-

Клише. Это устоявшиеся словосочетания, которые очень часто используются. Клише нельзя полностью отнести к речевым ошибкам. Иногда их употребление уместно. Но если они часто встречаются в тексте или же клише разговорного стиля используется в деловом – это серьезная речевая ошибка. К клише относят выражения «одержать победу», «золотая осень», «подавляющее большинство».

-

Тавтология. Ошибка, в которой часто повторяются одни и те же либо однокоренные слова. В одном предложении одно и тоже слово не должно повторяться. Желательно исключить повторения в смежных предложениях.

Предложения, в которых допущена эта ошибка: «Он улыбнулся, его улыбка наполнила помещение светом», «Катя покраснела от красного вина», «Петя любил ходить на рыбалку и ловить рыбу».

-

Нарушение порядка слов. В английском языке порядок слов намного строже, чем в русском. Он отличается четким построением частей предложения в определенной последовательности. В русском языке можно менять местами словосочетания так, как вам бы хотелось. Но при этом важно не потерять смысл высказывания.

Для того, чтобы этого не случилось, руководствуйтесь двумя правилами:

-

Порядок слов в предложении может быть прямым и обратным в зависимости от подлежащего и сказуемого.

-

Второстепенные члены предложения должны согласоваться с теми словами, от которых они зависят.

Лексические речевые ошибки

Лексика – это словарный запас языка. Ошибки возникают тогда, когда вы пишите либо говорите о том, в чем не разбираетесь. Чаще ошибки в значениях слов происходят по нескольким причинам:

-

Слово устарело и редко используется в современном русском языке.

-

Слово относится к узкоспециализированной лексике.

-

Слово является неологизмом и его значение не распространено.

Классификация лексических речевых ошибок:

-

Ложная синонимия. Человек считает синонимами несколько слов, которые ими не являются. Например, авторитет не есть популярность, а особенности не являются различиями. Примеры, где допущена ошибка: «Певица была авторитетом среди молодежи» вместо «Певица была популярной среди молодежи». «У брата и сестры было много особенностей в характерах» вместо «У брата и сестры было много различий в характерах».

-

Употребление похожих по звучанию слов. Например, употребление слова «одинарный», когда необходимо сказать «ординарный». Вместо слова «индианка» могут написать ошибочное «индейка».

-

Путаница в близких по значению словах. «Интервьюер» и «Интервьюируемый», «Абонент» и «Абонемент», «Адресат» и «Адресант».

-

Непреднамеренное образование новых слов.

Допустить речевую ошибку просто. Иногда это получается в случае оговорки, а иной раз проблема заключается в незнании какой-либо нормы русского языка либо из-за путаницы значений слов. Читайте много книг, правильно говорить и не стесняйтесь лишний раз обратиться к словарю или учебнику. Постоянно работайте над устной и письменной речью, чтобы количество ошибок было приближено к нулю.

Домашнее задание

Упражнение 1 Исправь ошибки

На охоте.

У ног тинулась уская долина. Прямо крутой стиной возвышался чястый осинник. Я оглинулся и спустился с халма. Густая, высокая трова на дне далины билела скатертью. Хадить по ней было жутко. Я вскарабкался на другую сторану и пашел по опужке. Литучие мышы насились и кружылись. Резво пролител в вышыне запаздалый ястреп.

Употребление суффиксов и приставок в разных стилях речи

| Доступные действия |

|

- Прокомментировать файл

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

«Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический

Реферат по предмету «Русский язык»

На тему «Употребление суффиксов и приставок в разных стилях речи».

2. Что такое «приставка» и «суффикс». 4.

3. Суффиксы имён существительных……………….6.

4. Суффиксы имён прилагательных…………………9.

5. Суффиксы глаголов……………………………….14.

6. Суффиксы местоимений и наречий……………. 15.

7. Приставки имён существительных………………16.

8. Приставки имён прилагательных………………. 22.

9. Приставки глаголов………………………………..24.

11. Список литературы……………………………….30.

Роль морфем в русском языке очень велика, ведь именно с помощью них образовываются новые слова и формы слова. Морфемный способ – это способ образования слов с помощью морфем. Морфема – значимая часть слова, которая служит для образования ряда слов и форм (корень, суффикс или приставка). Если морфема участвует в образовании нового слова, она называется словообразовательной. Если морфема служит для образования форм слова, то она является формообразующей.

Я считаю, что наиболее важную роль играют такие морфемы как суффикс и приставка.

Роль суффиксов в русском языке очень важна, Ведь суффиксы не только помогают более точно выразить свои мысли, но и придать речи более нужную эмоциональную окраску. Суффикс показывает отношение говорящего к тому, о чем он сообщает, это отношение может быть положительным, отрицательным, грубым, ласкательным или насмешливым.

Приставки тоже играют не маловажную роль в русском языке.

Цель моей работы заключается в том, чтобы раскрыть всю важность и значимость суффиксов и приставок в русском языке.

Что такое «приставка» и «суффикс»?

Приста́вка, или префикс — значимая часть слова, стоящая перед его корнем и дополняющая или изменяющая смысл слова.

Приставки используются в большинстве языков и нередко происходят от предлогов, следовательно, имеют такое же значение, как и соответствующий предлог.

Приставки русского языка делятся на три группы. Приставки первой группы всегда пишутся одинаково, независимо от произношения. Это приставки: в- (во-), взо-, вы-, до-, за-, из- (изо-), к-, на-, над-, не-, недо-, о-, об- (обо-), от- (ото-), па-, пере-, по-, под- (подо-), пра-, пред- (предо-), про-, разо-, с- (со-), су-, у-. Приставки второй группы — все приставки, оканчивающиеся на З и С (кроме с-): без- (бес-), вз- (вс-), воз- (вос-), из- (ис-), низ- (нис-), раз- (рас-), роз- (рос-), через- (черес-). Приставки, относящиеся к третьей группе: пре- и при-.

В российской школьной традиции приставка указывается значком ¬ над ней.

Всего в русском языке имеется 70 приставок.

Су́ффикс (от лат. suffixus «прикреплённый») в лингвистике — морфема (часть слова), расположенная обычно после корня. Фактически суффикс — разновидность постфикса, не являющаяся флексией. Противопоставление суффиксов и флексий характерно для индоевропейских и ряда близких по грамматической структуре языков.

В русском языке словообразование с трансформацией из одной части речи в другую осуществляется, как правило, с помощью суффикса.

В российской школьной традиции суффикс указывается значком ^ («циркумфлекс») над ним.

Итак, словообразовательные морфемы — это суффиксы и приставки, они уточняют и конкретизируют лексическое значение слова, образуют слова с новым лексическим значением и присоединяются к части слова или к целому слову. От того, какая морфема используется для образования слов, различаются основные способы их образования: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксальный.

Приставочным способом образуются имена существительные (удача — «неудача), имена прилагательные (важный — преважный) , местоимения (что — кое-что) , глаголы (готовить — приготовить) , наречия (где — «нигде) . Суффиксальным способом образуются все самостоятельные части речи, но основным он является для имен существительных, прилагательных и наречий . Суффикс прибавляется не к целому слову, а к его производящей основе (исходной части) . Например, к основе слова покупа> присоединяется суффикс —тель (со значением «лицо, род деятельности, профессия»), и образуется новое слово — покупатель.

Приставочно-суффиксальным способом образуются, например, имена существительные с суффиксом —ник (со значением «лицо, предмет, профессия»). Например, слово подснежник обозначает «то, что растет под снегом» . К основе (снег) одновременно прибавляются приставка под- и суффикс -ник-. Таким способом образуются и другие части речи, например: приземлить, настольный, приморский, набело.

Суффиксы имен существительных.

1. Суффикс —ик (-ник, -чик) при склонении сохраняет гласный звук, суффикс —ек имеет беглый гласный. Например:

а) столик – столика, пальчик – пальчика;

б) краешек – краешка, листочек – листочка.

2. В существительных мужского рода пишется —ец (с беглым гласным), в существительных женского рода – —иц-, в существительных среднего рода – —ец-, если ударение падает на слог после суффикса, и —иц-, если ударение предшествует суффиксу. Например:

а) горец – горца, европеец – европейца;

б) владелица, красавица;

в) пальтецó, письмецó; крéслице, плáтьице.

3. Суффикс -ичк- пишется в существительных женского рода, образованных от слов с суффиксом —иц-, в остальных случаях пишется суффикс -ечк-. Например:

а) лестница – лестничка, пуговица – пуговичка;

б) пешечка, троечка; Ванечка, Зоечка, времечко, здоровьечко.

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет.

4. Сочетание -инк- пишется в существительных, образованных от слов женского рода на —ин-а; сочетание —енк- пишется в уменьшительных существительных, образованных при помощи суффикса —к-от слов на —ня и —на, у которых в родительном падеже множественного числа мягкий знак на конце не пишется

а) впадина – впадинка, завалина – завалинка;

б) вишня – вишен – вишенка, сосна – сосен – сосенка.

Сочетание -енк— пишется также в некоторых словах женского рода с другим образованием, например: неженка, нищенка, француженка.

5. В ласкательных именах существительных пишется:

а) суффикс -оньк-, реже -еньк- – после твердых согласных, например: берёза – берёзонька, лиса – лисонька, Марфа – Марфенька;

б) суффикс -еньк— – после мягких согласных, шипящих и гласных, например: Катя – Катенька, туча – тученька, Зоя – Зоенька.

. Суффиксов -ыньк-, -аньк-, -иньк- в современном литературном языке нет; формы полосынька, лисанька, Марфинька, Любинька, Аннинька и т. п. встречаются только в произведениях классиков и в фольклоре.

. Исключения: баиньки, заинька, паинька.

6. В существительных со значением лица по роду занятий пишется:

а) суффикс -чик— – после согласных д, т, з, с, ж, например: объездчик, переплётчик, перевозчик, разносчик, перебежчик. Перед суффиксом -чик конечные согласные к, ч основы заменяются т. Например: кабак – кабатчик, раздача – раздатчик;

б) суффикс -щик- после других согласных, например: банщик, каменщик, фонарщик.

. В некоторых словах с иноязычными корнями после т пишется —щик, если ему предшествуют два согласных, например: алиментщик, процентщик.

. Перед -щик пишется ь только после л, например: кровельщик, мебельщик.

7. Написание -ние (-ание, -ение) или -нье (-анье, -енье) в суффиксах отглагольных существительных связано или со смысловым различением, или со стилистической дифференциацией.

1) В смысловом отношении различаются: варение, печение, соление (процесс, то же, что «варка», «выпечка», «засол») – варенье, печенье, соленье (результат процесса, продукт); воскресение (действие по глаголу воскресить) – воскресенье (день недели); жалование (пожалование, присуждение) – жалованье (денежное вознаграждение за работу) и т. п.

2) Слова книжные пишутся с суффиксом —ние, слова обиходные – с суффиксом —нье, например:

а) воспитание, достижение, замедление, искоренение, оформление, процветание, разграничение, склонение, усыновление, формирование, членение, явление;

б) барахтанье, беганье, воркованье, дёрганье, кваканье, кряхтенье, тявканье, фырканье, харканье, хихиканье, чавканье, чириканье, шиканье, щёлканье.

8. Написание слов с редкими суффиксами проверяется по словарю, например: горлинка, мокрядь, свояченица.

Суффиксы имен прилагательных.

1. Суффикс —ив— имеет на себе ударение, например: красúвый, правдúвый (исключения: мúлостивый и юрóдивый); в безударном положении пишется —ев-, например: боевóй, сирéневый.

В суффиксах —лив— и —чив-, производных от —ив-, пишется и, например: заботливый, заносчивый.

2. Безударные суффиксы -ов-, -оват-, -овит— пишутся после твердых согласных, -ев-, -еват-, -евит- – после мягких согласных, после шипящих и ц. Например:

а) деловой, красноватый, даровитый;

б) вечевой, синеватый, глянцевитый, Баренцево море.

. О написании о и е в суффиксах прилагательных после шипящих и ц.

3. В прилагательных на -чий, образованных от существительных на —шка, перед ч в безударном положении пишется е, под ударением – а, например: лягýшечий – лягушáчий, кóшечий – кошáчий.

4. Различается написание согласных перед суффиксом —ат— в прилагательных типа дощатый – веснушчатый; буква щ пишется в тех случаях, когда обозначаемый ею звук целиком относится к одной значащей части слова (морфеме): доск-а – дощ-ат-ый (ск чередуется с щ; ср. воск – вощ-ан-ой, плоск-ий – площ-е). Если в производящей основе перед суффиксом —к— стоят буквы зд, с, ст, ш, то они сохраняются, а к чередуется с ч: веснуш-к-а – веснуш-чат-ый, брус-ок – брус-чат-ый, борозд-к-а, борозд-чат-ый (ср.: рез-к-ий – рез-ч-е, хлёст-к-ий – хлёст-ч-е).

5. Перед суффиксом -чат- конечная согласная ц основы заменяется т, например: крупиц-а – крупит-чат-ый, ресниц-а – реснит-чат-ый, черепица – черепит-чат-ый.

6. Конечные согласные д и т основы перед суффиксом —ск— сохраняются, например: Волгоград – волгоградский, флот – флотский.

После конечных согласных к, ч и ц основы суффикс —ск- упрощается в —к-, причем к и ч основы меняются на ц, например: батрак – батрацкий, ткач – ткацкий, немец – немецкий. Некоторые прилагательные сохраняют перед ск согласные к и ч, например: узбек – узбекский, таджик – таджикский, Углич – угличский.

В прилагательных, образованных от географических названий с основой, оканчивающейся на ц, пишется:

а) -ц-ский, если перед ц стоит согласная (кроме ц), например: Констанца – констанцский, Пфальц – пфальцский;

б) -ц-кий, если перед ц стоит гласная, например: Елец – елецкий (исключения: Грац – грацский, Мец – мецский);

в) —цц-кий, если перед ц стоит тоже ц, например: Ницца – ниццкий.

7. С суффиксом —ск- пишутся относительные прилагательные (они не образуют краткой формы): черкес – черкесский, Кавказ – кавказский, с суффиксом —к- – качественные прилагательные (они образуют краткую форму): вязкий (вязок), низкий (низок).

Если основа имени существительного оканчивается на с с предшествующей согласной, то перед суффиксом —ск— одно с обычно опускается, например: Реймс – реймский, Уэльс – уэльский (но: Гельсингфорс – гельсингфорсский, Таммерфорс – таммерфорсский, Даугавпилс – даугавпилсский).

Если основа оканчивается на сс, то перед суффиксом —ск— одно с опускается, так как в русском языке три одинаковые согласные подряд не пишутся, например: Одесса – одесский, Черкассы – черкасский.

Если основа иноязычного слова оканчивается на ск, то перед суффиксом —ск— первое к опускается, например: Дамаск – дамасский, Сан-Франциско – сан-францисский, этруск – этрусский (но: баск – баскский).

Русские географические названия на ск образуют прилагательные без помощи суффикса —ск-, например: Минск – минский, Спасск – спасский.

. В словах бордоский, тартуский и т. п. пишется одно с, так как производящая основа не оканчивается на с (Бордо, Тарту).

8. Если основа имени существительного оканчивается на —нь и —рь, то перед суффиксом —ск— буква ь не пишется, например: конь – конский, зверь – зверский, Рязань – рязанский, Сибирь – сибирский.

1) прилагательные, образованные от названий месяцев: июньский, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, декабрьский (но: январский), а также выражение день-деньской;

2) прилагательные, образованные от некоторых иноязычных географических наименований: куэнь-луньский, сычуаньский, тайваньский, тянь-шаньский, уханьский, также гданьский.

9. В прилагательных, образованных от основ на к, ц, ч, перед суффиксом —н— пишется ч, например: скворец – скворечный, скука – скучный, дача – дачный.

В прилагательных от основ на х перед суффиксом —н— пишется ш, например: суматоха – суматошный.

. Правило о написании сочетаний чн в указанных условиях распространяется и на существительные, например: булочная, скворечник, скворечня. Так же пишутся женские отчества от мужских отчеств на —ич, например: Ильинична, Никитична. Однако в некоторых словах пишется сочетание шн, например: городошник (от городки), двурушник (от рука), раёшник (от раёк).

. Следует различать лоточный, лоточник (от лоток) и лотошный, лотошник (от лото).

. Одинаково допустимы будничный и буднишный.

10. Два н пишутся:

а) в суффиксах -енн-: производственный, соломенный; -онн-: ревизионный, революционный;

б) на стыке основы, оканчивающейся на н, и суффикса н: именной, сонный.

Одно н пишется в суффиксе —ин-: змеиный, лебединый; и в суффиксах —ан- (-ян-): песчаный, серебряный.

Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный.

. Прилагательные багряный, пряный, пьяный, рдяный, румяный, ветреный (но: безветренный), зелёный, юный, свиной пишутся с одним н.

. С одним или двумя н пишутся также существительные, образованные от соответствующих основ, например:

а) дровяник, конопляник, нефтяник, песчаник, серебряник (мастер); сребреник (монета), бессребреник; гостиница;

б) гривенник, дружинник, именинник, малинник, мошенник, племянник, путешественник, родственник, рябинник, сторонник; конница, лиственница.

. Следует различать прилагательные:

а) масляный (для масла, из масла, на масле), например: масляный выключатель, масляная лампа, масляный насос, масляное пятно, масляная краска;

б) масленый (запачканный, пропитанный, смазанный маслом), например: масленые руки, масленая каша, масленый блин; в переносном значении: масленые глаза; также: масленая неделя – масленица.

. Следует различать прилагательные:

а) ветреный: ветреный день, ветреный человек;

б) ветряной: ветряной двигатель;

в) ветряный: ветряная оспа.

11. Различаются прилагательные на —инский и на —енский (неударяемые).

1) На -инский оканчиваются прилагательные:

а) если от соответствующих существительных возможно образование притяжательных прилагательных на -ин, например: Аннинский (Аннин), Мариинский (Мариин), сестринский (сестрин);

б) если они образованы от географических названий на -и (-ы), например: мытищинский (Мытищи), сочинский (Сочи), но: ливенский (от Ливны, поскольку прилагательное образовано от существительного с беглым е в основе); роменский (от Ромны, на том же основании);

в) если они образованы от географических названий на -а (-я), например: ельнинский (Ельня), охтинский (Охта), ялтинский (Ялта); однако по традиции пишется пензенский (хотя Пенза), пресненский (хотя Пресня) и некоторые другие, но: коломенский, песоченский (беглое е в основе).

2) На -енский оканчиваются прилагательные, образованные по другому типу, например: фрунзенский (Фрунзе), грозненский (Грозный), зареченский (Заречье); в частности, если они образованы от существительных с беглым е в основе (см. подпункт 1, б и в).

1. В неопределенной форме и в прошедшем времени пишутся суффиксы -ова-, -ева-, если в 1-м лице единственного числа настоящего или будущего простого времени глагол оканчивается на —ую, -юю, и суффиксы —ыва-, -ива-, если в указанных формах глагол оканчивается на —ываю, -иваю. Например:

а) заведую – заведовать, заведовал; исповедую – исповедовать, исповедовал; проповедую – проповедовать, проповедовал; воюю – воевать, воевал; кочую – кочевать, кочевал;

б) закладываю – закладывать, закладывал; разведываю – разведывать, разведывал; настаиваю – настаивать, настаивал.

Указанные глагольные суффиксы сохраняются в формах действительных причастий прошедшего времени; ср.: завед-ова-вш-ий (от завед-ова-ть), бесед-ова-вш-ий, заклад-ыва-вш-ий, подгляд-ыва-вш-ий.

2. Глаголы, оканчивающиеся на ударяемые —вать, -ваю, имеют перед суффиксом —ва— ту же гласную, что и в неопределенной форме без этого суффикса, например: залить – заливать, заливаю; преодолеть – преодолевать, преодолеваю.

Исключения: застрять — застревать, застреваю; затмить – затмевать, затмеваю; продлить – продлевать, продлеваю и некоторые другие.

. Различается написание глаголов увещевáть – увещевáю (с ударяемым —ва-) и усóвещивать – усóвещиваю (с безударным —ва-, ср. усóвестить).

3. В глаголах (о)деревенеть, (о)леденеть, (о)костенеть, (о)кровенеть, (о)стекленеть, (о)столбенеть имеется составной суффикс -енеть.

1. -а, -е, -ейш (-айш) -и, -жды, -либо, нибудь, -о, -то, -учи(-ючи).

Приставки имён существительных.

При словообразовании имён существительных приставки играют значительно меньшую роль, чем суффиксы. С помощью приставок обычно происходит образование новых слов в пределах одной и той же части речи: автор — соавтор, частица — античастица, раздел — подраздел, экспресс — суперэкспресс.

Основные приставки и их значение:

1. приставка а- образует существительные со значением отсутствия (в словах с иноязычным корнем): аморальность, аполитичность, аритмия, асимметрия;

2. приставка анти- образует существительные со значением противоположности, враждебности, направленности против кого-нибудь или чего-нибудь: антигерой, античастица, антивирус, антинейтралитет, антициклон, антиглобалисты;

3. приставка архи— — существительные со знач. высшей степени чего-нибудь: архимиллионер, архиплут, а также существительные со значением старшинства, высшего положения в том или ином церковном звании: архидиакон, архиепископ, архиерей;

4. приставка без- (бес-) образует существительные со знач. отсутствия чего-нибудь: безветрие, безвкусица, безлуние, бесстыдство, беспокойство, беспорядок;

5. приставка гипер- — существительные со знач. превышения предела, нормы: гиперзвук, гиперинфляция, гиперактивность, гиперпространство;

6. приставки де- (дез-) и дис— образуют существительные со знач. отсутствия или противоположности: демонтаж, демилитаризация, дестабилизация, демобилизация, дезорганизация, дезинформация, дезинфекция, дискомфорт, дисгармония, дисквалификация;

7. приставка до- — существительные со знач. предшествования: доистория, дочеловек;

8. приставка за- образует существительные со знач. нахождения по ту сторону или позади чего-нибудь: Заволжье, Закавказье, загород, заграница, загорье, заболотье; а также существительные со значением одного из повторяемых актов: забег, заплыв, занос;

9. приставка контр- образует существительные со значением направленности против чего-нибудь, противодействия чему-нибудь: контратака, контргайка, контрдовод, контрразведка, контрреволюционер, контрудар;

10. приставка между- — существительные, называющие пространство в промежутке между двумя одинаковыми предметами: междуречье, междуцарствие, междупутье;

11. приставка на- образует существительные со значением находящийся поверх чего-нибудь, на чём-нибудь: наушник, нарукавник, наколенник, наконечник, намордник, нагорье, насыпь;

12. приставка не- образует имена существительные, без «не» не употребляющиеся: неприязнь, недотрога, неверье; с помощью приставки не— самостоятельные существительные образуют новые слова: непогода, неприятель, недруг, несчастье, неволя;

13. приставка о- (об-) образует существительные со значении остатка после совершения какого-либо действия (что-то испорченное, потерявшее свою ценность): обмылок, осколок, обноски, обрывок, опилки;

14. приставка па- — существительные со знач. неполноты или приближения к чему-нибудь: пасынок, падчерица, патрубок;

15. приставка пере- образует существительные со знач. повторности, вторичности: пересмена, переустройство, перерасчёт; а также называет предметы в окружении инородной среды, иногда являющиеся соединительным звеном или границей между основными частями: перешеек, перелесок, переносица, перекрёсток;

16. приставка по- образует существительные со знач. места, расположенного близ чего-нибудь: побережье, Поволжье, Поднепровье, а также существительные со значением действия: посиделки, посадка, поклажа, поклёп;

17. приставка под- — существительные со знач. нахождения ниже чего-нибудь, под чем-нибудь: подлокотник, подбородок, подлесок, подосиновик, подберёзовик, подножие, а также существительные со знач. части более крупного единства: подотдел, подвид, подгруппа, подкласс;

18. приставка пра— образует существительные со знач. отдалённой степени прямого родства: прародители, праотец, прабабушка, правнук, а также существительные со значением первоначальности, древности связей, отношений: прародина, праязык, пранарод, праславяне;

19. приставка про— образует существительные со значением места, находящегося между чем-нибудь: прожилка, прослойка, простенок, просёлок, проулок; а также существительные со знач. неполноты признака: проседь, прозелень, прочернь;

20. приставка пред— образует существительные со значением впереди, ранее чего-нибудь, перед чем-нибудь: предыстория, предромантизм, Предуралье, предгорье, предплечье, предгрозье; а также существительные со знач. проявления или осуществления заранее: предощущение, предосторожность, предпосылка;

21. приставка при— образует существительные со знач. непосредственного примыкания к чему-нибудь: прибрежье, Прибалтика, приморье, пригород; а также существительные со знач. дополнительности, добавочности: призвук, привкус, присказка, приплод, привес, припёк;

22. приставка раз– (рас-) означает высшую степень признака: размолодец, раскрасавица, разумница;

23. приставка ре– образует существительные со значении повторности или противоположности: ретрансляция, реконструкция, реорганизация;

24. приставка сверх– — существительные со знач. высшей степени или превышения признака: сверхзадача, сверхприбыль, сверхготовность, сверхпроводимость;

25. приставка со- (с-) образует существительные со знач. совместности, общего участия в чём-нибудь: сотоварищ, соучастник, соарендатор, совладелец, сожитель, соотечественник, собрат, спутник;

26. приставка су- образует существительные со значения подобия: супруга, суглинок, сумерки, сумятица;

27. приставка супер— образует существительные со знач. повышенного качества или усиленного действия, главенствования: суперкубок, суперцемент, суперфильтр, супертанкер, суперэкспресс, супертяжеловес, супербоевик, суперобложка;

28. приставка ультра— образует существительные со знач. превышения признака: ультразвук, ультраконсерватор, ультрамодернизм;

29. приставка экс- образует существительные со значением

утративший бывшее звание, должность или прежде существовавший: экс-президент, экс-министр, экс-губернатор, экс-супруг, экс-империя, экс-федерация.

Приставки имён прилагательных.

1. Прилагательные промежуточной группы образуются при помощи суффикса -uu: лиса – лис-ий; волк – волч-ий.

2. Прилагательные образуются при помощи следующих приставок: без- не- небез-, со-.

1) Прилагательные с приставкой без— образуются от имён существительных, обозначающих главным образом часть организма человека или животных, например: безносый, безбородый, безголовый, беззубый, безрукий.

2) Прилагательные с приставками не; небез; со- образуются от прилагательных же, например: небольшой, незначительный, невесёлый; небезызвестный, небеспричинный, небезопасный, современный, сопредельный.

3) Особую группу представляют прилагательные, образующиеся при помощи приставок и суффиксов одновременно на базе сочетаний существительных с предлогами. Предлог в составе прилагательного преобразуется в приставку. Наиболее продуктивен в этом способе словообразования суффикс —н-; на столе–на-столь-н-ый, при школе – при-школь-н-ый. При этом способе используются приставки без- вне- до- за- меж- между- на- над- от- по- под- после- пред- при- противо- сверх- и суффикс -н- и производные от него (-енн; -окн-), например: безлесный, внешкольный, дошкольный. загородный, межрёберный, международный, настенный, надгробный, отглагольный, посмертный, подводный, послеобеденный, предвыборный, прибрежный, противопожарный, сверхурочный .

В некоторых прилагательных, производимых этим способом, употребительны иные суффиксы: -ск— (и его производные), —ов-, например: допушкинский, доисторический, заморский, предсъездовский, внеинститутский.

Кроме того, приставочно-суффиксальным способом образуются прилагательные от основ глаголов: исцелить – неисцелимый; выносить – невыносимый, возвратить – невозвратный, разрывать – неразрывный, приступиться – неприступный. Подобные прилагательные имеют значение: «такой, которого невозможно подвергнуть названному действию».

1. В- (во-, въ-). Соотносится с предлогом «в» (с вин. пад.) и обозначает направление движения, действия внутрь чего-н.: вбежать в комнату, внести вещи в вагон (противоп. вы- в 1-м знач.).

1) Обозначает движение изнутри наружу (глаголы с этой приставкой употребляются обычно в сочетании с существительным в родительном падеже с предлогом «из»): выбежать из комнаты, вынести вещи из вагона (противоп. в-)

2) Служит для образования глаголов совершенного вида: гладить — выгладить, красить — выкрасить, мыть — вымыть, учить — выучить.

3. До-. Соотносится с предлогом «до» и обозначает движение до какого-н. предмета: добежать до дверей, донести чемодан до вокзала, или доведение действия до конца, до какого-н. момента: дописать письмо, дочитать книгу до середины.

1) Соотносится с предлогом «за» и обозначает движение за предмет: забежать за угол, заползти за дерево; попутное движение, действие: заехать за товарищем, занести письмо знакомым; действие, движение, направленное куда-н. далеко, за пределы чего-н.: забросить мяч дальше всех.

2) Обозначает начало действия: задрожать, закричать, запрыгать (ср. по- в 1-м знач.). Глаголы с приставкой за— в начинательном значении не имеют несовершенного вида.

5. Из- (изо-, изъ-, ис-). Образует глаголы со значением предельной полноты, исчерпанности действия: избить (сильно побить), исписать (весь карандаш). В некоторых случаях глаголы с из- (ис-) приобретают лишь грамматическое значение совершенного вида: печь — испечь, пугать — испугать, тратить — истратить.

1. Соотносится с предлогом «на» (с вин. пад.) и обозначает направление движения, действия на предмет: наехать на камень, набросить платок на плечи, надвинуть шляпу на лоб.

2. Обозначает распространение действия на многие предметы: набрать грибов, нажарить котлет, наносить воды (существительное — прямое дополнение в этом случае ставится обычно в родительном падеже множественного числа).

3. С помощью приставки на —и частицы —ся образуются глаголы со значением полной удовлетворённости действием: наговориться (поговорить вдоволь), наесться, напиться, наработаться.

7. От- (ото-, отъ-). Соотносится с предлогом «от» и обозначает движение, действие, направленное от предмета, в сторону: отбежать от дерева, отодвинуть стул от окна, отъехать от города (в большинстве употреблений противоп. под-; ср. v-).

1. Обозначает направление движения, действия через что-н.: перебежать дорогу (через дорогу), перевести ребёнка через улицу, перешагнуть порог.

2. Обозначает повторение действия (совершение его заново или по-другому): переделать работу, переписать статьи, переспросить (спросить ещё раз), перечитать книгу.

3. Обозначает распространение действия на все, на многие предметы: перемыть всю посуду, переломать все игрушки, перечитать много книг.

1. Обозначает начало движения: побежать, повезти, повести, понести, поползти (ср. за- во 2-м знач.).

2. Обозначает непродолжительность действия: побегать (бегать некоторое время), поговорить, поработать, почитать (ср. про- в 3-м знач.). Глаголы с приставкой по- в 1-м и 2-м знач. несовершенного вида не имеют.

3. Служит для образования глаголов совершенного вида: гасить — погасить, завтракать — позавтракать.

10. Под- (подо-, подъ-). Обозначает движение, действие, направленное к предмету или под предмет: подбежать к окну, подойти к товарищу, подложить подушку под голову (в большинстве употреблений противоп. от-; ср. при-).

11. При-. Обозначает доведение движения до конечной цели: приехать на Север, прийти в библиотеку, принести (книгу) домой (противоп. у-).

12. Приставка при— близка по значению к приставке под-, но под— указывает на видимое приближение к кому-, чему-н., а при- подчёркивает окончательный результат приближения, ср.: подъехать к театру —приехать в театр.

1. Обозначает движение мимо кого-, чего-н.: пробежать мимо окон, проехать около дома, пролететь над морем.

2. Обозначает действие, направленное сквозь предмет; действие, в результате которого образуется отверстие в чём-н.: прорубить окно в стене, проделать отверстие.

3. Обозначает заполнение действием определённого промежутка времени (всего целиком): пробегать (весь день), проговорить (целый час), продежурить (двое суток) (ср. по- во 2-м знач.). Глаголы с приставкой про— в этом значении несовершенного вида не имеют.

4. Служит для образования глаголов совершенного вида: читать — прочитать, шептать — прошептать.

14. Раз- (разо-, разъ-, рас-).

1. Обозначает деление на части, распределение по частям, по поверхности: разбить, разорвать, раздать (всем карандаши), разложить (книги по полкам).

2. С помощью приставки раз- и частицы -ся образуются глаголы, обозначающие движение в разные стороны: разбежаться, разойтись, разъехаться (противоп. с- во 2-м знач.).

1. Соотносится с предлогом «с» (с род. пад.) и обозначает движение сверху вниз: сбежать (с крыльца), сбросить (снег с крыши), скатиться (с горы).

2. С помощью приставки с— и частицы —ся образуются глаголы, обозначающие движение с разных сторон к одной точке: сбежаться, слететься, съехаться (противоп. раз- во 2-м знач.).

3. Служит для образования глаголов совершенного вида: варить — сварить, делать — сделать, мять — смять.

16. У-. Обозначает удаление от кого-, чего-н., откуда-н.: убежать из дому, уйти от товарища (противоп. при-). Приставка у— близка по значению к приставке от-, но от- указывает на видимое увеличение расстояния между движущимся предметом и исходной точкой, а у— обозначает движение, результатом которого является полное удаление откуда-н., ср.: отъехать от города (далеко, недалеко, на несколько километров) — уехать из города (совсем).

С помощью заданной темы для работы я поняла для чего используются многие приставки и их значения. Поняла, как пишутся многие приставки и почему именно.

Узнала, как сделать свою речь более понятной, как внятно излагать свои мысли и передавать полученную информацию другим людям.

4. Т. Ф. Ефремова. Словарь морфем русского языка

5. Михайлова, Михайлова: Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в приставках. Орфограммы в суффиксах

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

Просмотр содержимого документа

«Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов»

Тема урока: «Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов»

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

1.Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи(для ознакомления переходите по ссылке) http://www.vevivi.ru/best/Upotreblenie-suffiksov-i-pristavok-v-raznykh-stilyakh-rechi-ref228767.html

2. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте. Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной

Типы речевых ошибок

Речевые ошибки подразделяются на нормативные ошибки и опечатки. Опечатками называют механические ошибки. В тексте слово может быть написано неверно, что усложнит восприятие информации. Или же вместо одного слова случайно используют другое. Опечатки встречаются и в устной речи. Это оговорки, которые можно услышать от людей каждый день.

Механические ошибки происходят неосознанно, но от них многое зависит. Ошибки в написании цифр создают искажение фактической информации. А неправильное написание слов может полностью изменить смысл сказанного. Хорошо демонстрирует проблему опечаток одна сцена из фильма «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» режиссера Мигеля Артета. В типографии перепутали буквы «п» и «с» и в детской книжке написали вместо «Можно прыгнуть на кровать» фразу «Можно срыгнуть на кровать». И по сюжету кинокартины эта ситуация вылилась в скандал.

Особое внимание уделяли опечаткам во времена сталинских репрессий, когда неверно написанное слово стоило человеку жизни. Искоренить проблему опечаток, невозможно, так как человек делает их неосознанно. Единственный способ, при помощи которого вы избежите этого типа речевых ошибок, быть внимательным при написании текста, тщательно подбирать слова, которые вы произнесете.

Виды нормативных ошибок

Речевые ошибки связаны с нарушением норм русского языка. Виды речевых ошибок:

Произносительная ошибка связана с нарушением норм орфоэпии. Она проявляется только в устной речи. Это ошибочное произношение звуков, слов или же словосочетаний. Также к ошибкам в произношении относят неправильное ударение.

Искажение слов происходит в сторону сокращения количества букв. К примеру, когда вместо «тысяча» произносится слово «тыща». Если вы хотите говорить грамотно и красиво, стоит избавить речь от подобных слов. Распространено также ошибочное произношение слова «конечно» — «конешно».

Произносить правильное ударение не только правильно, но и модно. Наверняка вы слышали, как люди поправляют неправильное ударение в словах «Алкоголь», «звОнит», «дОговор» на верные – «алкогОль», «звонИт» и «договОр». Неправильная постановка ударения в последнее время заметнее, чем раньше. И мнение о вашей эрудиции зависит от соблюдения норм произношения.

Морфологией называют раздел лингвистики, в котором объектом изучения являются слова и их части. Морфологические ошибки получаются из-за неправильного образования форм слов различных частей речи. Причинами являются неправильное склонение, ошибки в употреблении рода и числа.

К примеру, «докторы» вместо «доктора». Это морфологическая ошибка в употреблении множественного числа.

Часто употребляют неверную форму слова при изменении падежа. Родительный падеж слова яблоки – яблок. Иногда вместо этого слова употребляют неверную форму «яблоков».

Распространенные морфологические ошибки – неверное написание числительных:

«Компания владела пятьюстами пятьдесят тремя филиалами». В этом примере слово «пятьдесят» не склонили. Верное написание: «Компания владела пятьюстами пятьюдесятью тремя филиалами».

В употреблении прилагательных распространена ошибка неверного употребления сравнительной степени. К примеру, такое использование: «более красивее» вместо «более красивый». Или же «самый высочайший» вместо «самого высокого» или «высочайшего».

Орфографические ошибки – это неправильное написание слов. Они возникают тогда, когда человек не знает правильного написания слова. Вы получали когда-либо сообщение, где находили грамматические ошибки. Распространенный пример: написание слова «извини» через «е». Чтобы с вами не случалось подобных орфографических ошибок, как можно больше читайте. Чтение стимулирует восприятие правильного написания слов. И если вы привыкли читать правильно написанный текст, то и писать вы будете, не делая грамматические ошибки.

Орфографические ошибки, в принципе, случаются из-за незнания правильности слов. Поэтому если вы не уверены в написанном слове, стоит обратиться к словарю. На работе узнавайте тот перечень специфических для вашей области слов, который нужно запомнить и в котором ни в коем случае нельзя совершать грамматические ошибки.

Эти виды речевых ошибок возникают при неправильной постановке знаков препинания и неверном соединении слов в словосочетаниях и предложениях.

Пропуск тире, лишние запятые – это относится к ошибкам пунктуации. Не поленитесь открыть учебник, если вы не уверены в постановке запятой. Опять же, это та проблема, с которой можно справиться, читая много книг. Вы привыкаете к правильной постановке знаков препинания и уже на интуитивном уровне вам сложно совершить ошибку.

Нарушение правил синтаксиса встречается часто. Распространены ошибки в согласовании. «Человеку для счастья нужно любимое место для отдыха, работа, счастливая семья». Слово «нужно» в этом предложении не подходит при перечислении. Необходимо употребить «нужны».

Профессиональные редакторы считают, что часто встречается ошибка в управлении. Когда слово заменяется на синоним или же похожее слово, но управление с новым словом не согласуется.

Пример ошибки в управлении: «Они хвалили и приносили поздравления Алине за победу».

Они хвалили Алину. Они приносили поздравления Алине. Части предложения не согласуются из-за неправильного управления. После «хвалили» необходимо добавить слово «ее», чтобы исправить ошибку.

В отличие от других видов ошибок, стилистические основываются на искажении смысла текста. Классификация основных стилистических речевых ошибок:

Плеоназм. Явление встречается часто. Плеоназм — это избыточное выражение. Автор выражает мысль, дополняя ее и так всем понятными сведениями. К примеру, «прошла минута времени», «он сказал истинную правду», «за пассажиром следил секретный шпион». Минута – это единица времени. Правда – это истина. А шпион в любом случае является секретным агентом.

Клише. Это устоявшиеся словосочетания, которые очень часто используются. Клише нельзя полностью отнести к речевым ошибкам. Иногда их употребление уместно. Но если они часто встречаются в тексте или же клише разговорного стиля используется в деловом – это серьезная речевая ошибка. К клише относят выражения «одержать победу», «золотая осень», «подавляющее большинство».

Тавтология. Ошибка, в которой часто повторяются одни и те же либо однокоренные слова. В одном предложении одно и тоже слово не должно повторяться. Желательно исключить повторения в смежных предложениях.

Предложения, в которых допущена эта ошибка: «Он улыбнулся, его улыбка наполнила помещение светом», «Катя покраснела от красного вина», «Петя любил ходить на рыбалку и ловить рыбу».

Нарушение порядка слов. В английском языке порядок слов намного строже, чем в русском. Он отличается четким построением частей предложения в определенной последовательности. В русском языке можно менять местами словосочетания так, как вам бы хотелось. Но при этом важно не потерять смысл высказывания.

Для того, чтобы этого не случилось, руководствуйтесь двумя правилами:

Порядок слов в предложении может быть прямым и обратным в зависимости от подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложения должны согласоваться с теми словами, от которых они зависят.

Лексические речевые ошибки

Лексика – это словарный запас языка. Ошибки возникают тогда, когда вы пишите либо говорите о том, в чем не разбираетесь. Чаще ошибки в значениях слов происходят по нескольким причинам:

Слово устарело и редко используется в современном русском языке.

Слово относится к узкоспециализированной лексике.

Слово является неологизмом и его значение не распространено.

Классификация лексических речевых ошибок:

Ложная синонимия. Человек считает синонимами несколько слов, которые ими не являются. Например, авторитет не есть популярность, а особенности не являются различиями. Примеры, где допущена ошибка: «Певица была авторитетом среди молодежи» вместо «Певица была популярной среди молодежи». «У брата и сестры было много особенностей в характерах» вместо «У брата и сестры было много различий в характерах».

Употребление похожих по звучанию слов. Например, употребление слова «одинарный», когда необходимо сказать «ординарный». Вместо слова «индианка» могут написать ошибочное «индейка».

Путаница в близких по значению словах. «Интервьюер» и «Интервьюируемый», «Абонент» и «Абонемент», «Адресат» и «Адресант».

Непреднамеренное образование новых слов.

Допустить речевую ошибку просто. Иногда это получается в случае оговорки, а иной раз проблема заключается в незнании какой-либо нормы русского языка либо из-за путаницы значений слов. Читайте много книг, правильно говорить и не стесняйтесь лишний раз обратиться к словарю или учебнику. Постоянно работайте над устной и письменной речью, чтобы количество ошибок было приближено к нулю.

Упражнение 1 Исправь ошибки

У ног тинулась уская долина. Прямо крутой стиной возвышался чястый осинник. Я оглинулся и спустился с халма. Густая, высокая трова на дне далины билела скатертью. Хадить по ней было жутко. Я вскарабкался на другую сторану и пашел по опужке. Литучие мышы насились и кружылись. Резво пролител в вышыне запаздалый ястреп.

Суффиксы в русском языке

Некоторые люди, даже окончив школу, не знают, что такое суффикс. Это печально, поскольку материал действительно очень легкий и в будущем несомненно где-либо встретится. Потому старайтесь проходить все вовремя, а если же не получается, то нагоняйте самостоятельно!

Так все-таки что такое суффикс? Суффиксом считается одна из наиболее важных частей слова, следующая за корнем. Но также встречаются и вариации, когда суффикс располагается позади окончания, такое тоже возможно. В таком случае, это будет уже не суффикс, а постфикс. Запомните это и не допускайте ошибки.

Основной функцией является образование новых слов. Стоит также отметить, что все суффиксы в русском языке имеют свое, определенное значение. Какие-то отвечают за создание уменьшительно-ласкательной формы. Какие-то за грамматическую составляющую. А какие-то за передачу более негативного отношения, например: «человечишка».

Виды суффиксов

- Формообразующие суффиксы. Имеют достаточно большое значение, поскольку регулируют эмоциональную окраску. К примеру: зелен ый -зелен ее .

- Словообразующие. Отвечают за грамматический смысл слова. К примеру: обед-обед ать , соль-сол ен ый.

Суффиксы имен существительных

Суффиксы существительных также подразделяются на группы.

1. Суффиксы, которые могут образовываться не только от имен существительных, но также и от имен прилагательных, и даже глаголов. Например: «конь-кон юх «.

2. Суффиксы, образующие существительные от существительных. В этом случае слово также получает особую эмоциональную окраску: грубость, любовь, доброта, дружелюбие. Например: «гном-гном ик «.

Образованные от имени существительного все суффиксы в русском языке таблица:

| Суффиксы | Условия написания | Примеры |

| — оньк — | после твердых согласных | лег оньк о |

| — еньк — | после мягких согласных

исключения: заинька, паинька, баиньки |

Миш еньк а |

| — онк -, — онок — , — енок | после шипящих под ударением | лягуш онк а, гус енок |

| — ик — | если гласная суффикса при склонении сохраняется | мальч ик |

| — ек — | если гласная суффикса при склонении удаляется | денеч ек |

| — чик — | после согласных: Д, Т, С, Ж, З | донос чик |