«Оператор признался в продаже миллиардов записей пользовательских данных», «Хакеры взломали аккаунты полумиллиона покупателей одежды», «С сервера утекла информация почти всех жителей страны» – это лишь несколько заголовков новостей специализированного сайта за неделю.

«Персональные данные», по статье 3 ФЗ-152 «О персональных данных», – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). GDPR (Общеевропейский регламент по защите персональных данных), европейский аналог ФЗ-152, дает более четкое определение с примерами, что именно относится к персональным данным.

«Обезличенные данные» – такого понятия в ФЗ-152 нет, но в той же статье 3 вводится понятие «обезличивание персональных данных»: действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных их конкретному субъекту.

«Анонимизированные данные» – в российском законодательстве пока нет такого определения, но оно есть в преамбуле к регламенту GDPR, пункт 26. По сути, это окончательно обезличенные данные – которые нельзя соотнести с конкретным владельцем: произвести их «реидентификацию». В случае с некоторыми типами обезличенных данных такое возможно: в GDRP их называют «псевдоанонимизированными».

Довольно молодой и экономически активный гражданин, особенно если он проживает в крупном городе, вполне может в течение года 10–20 раз и даже чаще оставлять свои персональные данные в различных государственных органах, на бизнес-платформах и в социальных проектах, говорит Андрей Арсентьев, аналитик ГК InfoWatch. Набор данных может серьезно варьироваться от случая к случаю, но чаще всего речь идет об ограниченном комплекте: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и электронная почта. Но в отдельных случаях человек может предоставлять данные и по десяткам параметров – например, при подаче заявления на выдачу загранпаспорта или при приеме на работу.

Кроме государственных органов основными операторами персональных данных выступают телекоммуникационные компании, банки, медицина, страхование, торговые сети, различные сервисные компании.

По оценке «Левада-центра», около 60% взрослых россиян активно пользуются социальными сетями, при этом многие зарегистрированы сразу на нескольких популярных ресурсах. Таким образом, на эти платформы также регулярно передаются массивы пользовательских данных.

Кроме того, все больше персональных данных передается на платформы интернета вещей (IoT). Например, источниками таких данных служат фитнес-браслеты и устройства умного дома.

Если оставить за скобками запись разговоров абонента, то сейчас бизнес – и телеком, и банки, и соцсети, и интернет-сервисы – собирают сотни килобайт данных о человеке в день, говорит партнер КПМГ Алена Дробышевская.

Все это потенциальный заработок для самых разных бизнесов по всему миру. Кому принадлежат эти данные и есть ли способ их защитить?

Кто возьмет ваши данные

Сайты собирают cookies, интернет-провайдеры – данные о поведении пользователей, операторы публичных сетей WiFi – информацию о MAC-адресах, сотовые операторы – сведения о перемещении клиентов (геоаналитику). Эти пользовательские данные обезличены. В основном их сбор и обработка нужны в коммерческих целях: сотовые операторы, например, с помощью геоаналитики помогают ритейлерам найти самое удачное место для размещения торговых точек.

Кроме юридических способов защитить интеллектуальную собственность можно использовать и технические – тот же блокчейн. «Главный потенциал этой технологии – в ее способности сделать максимально прозрачными отношения между большим количеством участников по вопросам интеллектуальной собственности: между авторами, правообладателями и пользователями», – говорит управляющий партнер MindSmith Руслан Юсуфов.

Блокчейн позволяет фиксировать любые взаимодействия и автоматизировать их при помощи смарт-контрактов – компьютерных алгоритмов, предназначенных для заключения и поддержания самоисполняемых контрактов. Информация при этом сохраняется неизменной – благодаря криптографической системе защиты. Таким образом, владельцам интеллектуальной собственности не придется доказывать на нее свои права – можно будет сразу увидеть, кому она принадлежит, кто ее использовал и как распределить доход за это между участниками рынка.

Блокчейн может стимулировать появление новых бизнес-моделей, позволив провайдерам данных, агрегаторам и аналитикам работать вместе, полагают в MindSmith.

Некоторые игроки рынка при этом собирают персональные данные пользователей напрямую. В их числе – социальные сети и рекрутинговые порталы, где пользователь сам загружает данные в открытый доступ. В последние годы на сбор и обработку этих сведений в коммерческих целях стали претендовать IТ-стартапы, которые часто занимаются этим без ведома пользователей. Вопрос, законно ли это, в российской судебной практике пока не решен.

Работа алгоритмов таких компаний основана на технологиях, которые позволяют буквально прочесывать весь интернет в поисках данных. «Иногда даже непонятно, охраняются эти данные авторским правом или нет», – говорит советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш. При этом Гражданский кодекс «презюмирует добросовестность участников правоотношений», «так что, если они не знали или не могли знать, что там есть какие-то запреты, скорее всего их деятельность легальна», замечает он.

Сколько данных у пользователя

Объем рынка пользовательских данных, который является частью big data, оценить сложно: он слишком непрозрачен и методологии оценок разнятся. Пресс-служба Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) со ссылкой на отчет международной компании OnAudience.com сообщила, что оборот этого рынка быстро растет: в 2018 г. он составил 890 млн руб. ($13,7 млн), что на 22% больше, чем в 2017 г. Ранее, в 2018 г., журнал РБК подсчитал, что если суммировать оценки разных экспертов по обороту пользовательских данных в рекламе, скоринге и маркетинге, то речь идет о сумме не менее чем в 3,3 млрд в год.

Чья база

Четкого регулирования рынка данных, в том числе пользовательских, в России нет. По словам директора по правовым инициативам ФРИИ Александры Орехович, сейчас в России есть три законопроекта по этому вопросу – от «Сколково», Совета Федерации и ФРИИ. Пока ни один из них не внесен в Госдуму, документы обсуждаются на различных площадках.

Массивы данных и алгоритмы – только один из новых видов нематериальных активов, регулирование прав и оборота которых еще не сформировалось.

К таким новым видам нематериальных активов можно отнести также:

■ программное обеспечение (отдельно код и отдельно основанный на нем продукт)

■ блокчейн-активы

■ репутация, признание и гудвилл

■ виртуальные активы и виртуальные валюты

■ публичность, конфиденциальность, право на забвение

■ права по смарт-контрактам

■ интернет-активы (в том числе доменные имена, индексы контента и т. д.)

■ нетрадиционные товарные знаки и узнаваемость бренда (звуки, цвета, ароматы)

■ бизнес-методы

■ активы, содержащие данные (например, о пользователях соцсетей – количество и охват подписчиков, связи, время контакта с контентом, лайки и т. д.; журналах использования устройств интернета вещей; биометрических данных)

■ кредитная история

Источник: IPChain

Общее в этих трех проектах, по словам Орехович, – все они оставляют понятие «обезличенные данные», для регулирования оборота которых достаточно существующего законодательства о персональных данных. Одновременно вводится понятие «анонимизированные данные» – которые полностью утратили связь с субъектом персональных данных. Они свободны к обороту и выводятся за пределы регулирования законодательства о персональных данных. По сути, это и есть большие данные (big data).

Уже больше года в судах идут два разбирательства, связанных с вопросом использования и прав на данные пользователей: «В контакте» против Double Data и HeadHunter против «Стафори». Оба они касаются вопроса, кому должны принадлежать данные пользователей: компаниям, которые их собрали, пользователям или их может использовать кто угодно?

Исход этих дел может повлиять на работу IТ-компаний, которые собирают и используют большие данные в России. На вопрос, кому принадлежат данные пользователей, которые находятся в открытом доступе, в российском законодательстве однозначного ответа нет, считают опрошенные «Ведомости&» юристы.

«В контакте», принадлежащая Mail.ru Group, в январе 2017 г. подала иск о защите исключительных смежных прав на свою базу данных пользователей к компании Double Data и Национальному бюро кредитных историй. Согласно заявлению истца, которое цитируется в картотеке арбитражного суда, в базе находилось 407 млн профилей. Double Data извлекала из них данные и обрабатывала, например, чтобы помогать коллекторам искать заемщиков, а банкам – оценивать потенциальных заемщиков. Double Data заявила, что у «В контакте» нет исключительных прав на созданную базу данных: для соцсети эта база не основной, а побочный продукт и ограничить использование общедоступных данных можно только федеральным законом.

Суд первой инстанции с этим согласился, но в апелляции «В контакте» удалось доказать, что структура данных пользователей является базой данных истца, на организацию и поддержание которой он понес затраты, и, таким образом, действия Double Data нарушают интеллектуальные права соцсети.

Позже, в 2018 г., суд кассационной инстанции отменил решение, которое запрещало Double Data использовать открытые данные «В контакте» в коммерческих целях. Спор, извлекала ли компания данные пользователей именно из собранной соцсетью базы данных (учитывая, что технология работает по принципу поисковиков: открытые данные собирают по всему интернету) и если да, то можно ли сказать, что ответчик использовал ее существенную часть, до конца не решен. Суд отправил дело на новое рассмотрение. Оно запланировано на июль 2019 г.

Роботы и кадры

В ноябре 2017 г. компания HeadHunter подала иск к сервису Friend Work, а в декабре – еще и к ООО «Стафори» (сервис по автоматизации рекрутинга «Робот Вера») и американскому сервису управления трафиком CloudFlare. По данным истца, в обоих случаях сервисы извлекали базу данных резюме ресурса hh.ru и предоставляли доступ к данным третьим лицам без ведома кадрового портала.

Судебная практика по делам о защите новых типов интеллектуальной собственности и пользовательских данных только формируется во всем мире. Вот самые известные случаи, когда компании судились с разработчиками или пытались ограничить их доступ к данным другими способами.

Facebook в 2016 г. запретил британской страховой компании Admiral Insurance использовать алгоритм анализа личностных качеств владельцев автомобилей на основе их поведения, назвав его «слишком навязчивым». Решение поддержали британские правозащитники. В 2018 г. соцсеть отключила 66 страниц сотрудников российской компании Social Data Hub. В этих двух случаях до суда дело не дошло, но в мае 2019 г. Facebook уже подал иск – к южнокорейской аналитической компании Rankwave.

Linkedin в 2017 г. направил в компанию hiQ Labs письмо с требованием прекратить использовать открытые данные своих пользователей. После этого hiQ Labs подала иск против LinkedIn, утверждая, что принадлежащая Microsoft Corp. профессиональная соцсеть нарушает антимонопольное законодательство. Суд США в 2018 г. постановил, что LinkedIn не имеет права препятствовать доступу к информации общедоступных профилей своих пользователей, и обязал ее в течение 24 часов удалить любую технологию, которая препятствует доступу к ним.

В случае с Friend Work Мосгорсуд принял сторону HeadHunter, а вот с «Роботом Вера» доказать, что разработчики этого стартапа использовали именно базу резюме истца, ему не удалось. При этом Мосгорсуд признал, что HeadHunter принадлежит исключительное право на собранную базу резюме.

После этого портал начал блокировать учетные записи компаний-работодателей, использующих расширения от сервисов автоматизированного подбора сотрудников. Но в апреле уже «Стафори» пожаловалась на портал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) – та возбудила административное дело не только против HeadHunter, но еще и против Rabota.ru и Superjob.ru. ФАС обнаружила, что ограничения на использование программного обеспечения автоматизированного подбора персонала содержатся в правилах порталов, и выявила факты блокировки таких сервисов.

«Мы делаем мир удобнее для вас»

Операторы данных используют информацию в своих интересах, предлагая пользователям всевозможные продукты, но в то же время благодаря персональным и динамическим данным техногиганты делают мир удобнее для пользователя, написал в колонке для The New York Times генеральный директор Google Сундар Пичаи в начале мая. Также он заверил, что данные надежно защищены и никогда не будут проданы третьей стороне. При этом, когда карты компании предлагают пользователю кратчайший путь до дома, поисковая строка дает ответы на любые вопросы (которые зачастую вы не решитесь задать даже самым близким), технологии экономят время пользователей, чтобы они могли заняться чем-то действительно интересным для них. Проблема в том, что все люди понимают конфиденциальность по-своему: для больших семей это защита данных друг от друга, для бизнеса – защита информации клиентов, для подростков – возможность уничтожить свои селфи. А потому компаниям важно максимально индивидуализировать возможности пользователей по защите их данных, уверен Пичаи.

Право и согласие

Решения судов в этих двух случаях были противоречивыми и ясности на рынке не прибавили, считает юрист Deloitte Legal Алина Давлетшина. «Однозначного вывода и какого-то критерия, по которому мы [юристы] можем сейчас работать, у нас нет, устойчивая практика пока не сложилась», – отмечает она.

В случае с делом «В контакте» и Double Data компании, которые организуют сбор баз пользовательских данных, приобретают исключительные права только на их компиляцию. Но в то же время у правообладателя есть право запрещать извлечение данных из своей базы – это следует из статьи 1334 Гражданского кодекса, рассуждает она. Под извлечением понимается перенос всей базы данных или ее существенной части на другой информационный носитель. Но что считать существенной частью, закон не определяет.

В поисках единообразия

Единообразная судебная практика по делам, связанным с оборотом данных, еще не сложилась, считает Прокш из «Сколково» (Double Data является резидентом фонда). Такого же мнения придерживается Давлетшина из Deloitte. Именно поэтому дела «В контакте» против Double Data и HeadHunter против «Стафори» имеют такое значение – не только для их участников, но и для других компаний, которые работают или хотят работать в России.

Итоговое решение должно быть сбалансированным, считает Прокш: учитывать интересы создателя базы данных, разработчиков алгоритмов, которые не всегда могут знать, из каких открытых источников их программные продукты собирают данные в интернете, и самих пользователей. В пользу сервисов, подобных Double Data, говорит то, что нельзя все данные в интернете считать охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, к которым применима часть IV Гражданского кодекса, регулирующая вопросы охраны баз данных, полагает он. Скорее эти правоотношения должны рассматриваться в рамках законодательства об информации.

«Доступ к данным может осуществляться только с согласия пользователей и при наличии законных оснований», – говорит представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. Если интернет-площадка инвестировала в создание базы данных, где хранятся данные пользователей, то доступ к ним должен определяться волеизъявлением этих пользователей и правилами самой площадки.

Если судебная практика не будет учитывать интересы всех сторон, компании вроде Double Data могут перейти из российской в другие юрисдикции, считает Прокш. По его словам, Double Data – не единственный резидент «Сколково», который занимается сбором больших данных: сейчас у фонда около 2000 резидентов, треть из них – это IТ-стартапы, среди которых также есть немало потенциальных участников этого рынка. &

Мир сегодня стремительно меняется. Развитие информационных технологий ведет к формированию новой, так называемой цифровой реальности, не имеющей аналогов в прежнем мире. И в этой новой реальности возниикает вопрос о правах человека, а точнее — о цифровых правах. Что будет с фундаментальными правами человека в цифровом мире, существует ли правовой механизм, гарантирующий реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве?

— Возьмем, к примеру, право на неприкосновенность частной жизни, — рассказал в интервью НЭП адвокат Джонатан Клингер, специалист в области информационных технологий и юридический советник Движения за цифровые права. — Это право является фундаментальным, гарантированным Конституцией и международно-правовыми актами. Но в цифровом пространстве за тобой следят постоянно и по определению, потому задача государства — определить и защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений.

— У пользователя есть право потребовать, чтобы за ним не следили в сети?

— Нет, на самом деле такого права у него нет. Он может, с помощью имеющихся инструментов, обратиться с просьбой, да и то не всегда. Например, можно попросить частные компании не следить за тобой, но нельзя попросить государство не следить там, где оно имеет на это право. Без какого-либо согласия правительство может сохранить о гражданине информацию, а затем передать ее, к примеру, партиям накануне выборов. И он ничего не можешь с этим сделать. Даже у ГДР, где 2% населения работали на Штази (Министерство государственной безопасности ГДР — прим. НЭП), было меньше информации о гражданах, чем имеют сегодня израильские власти. Но так происходит не только в Израиле, конечно же, а в любой стране.

— То есть в цифровом мире пользователь должен исходить из того, что его фундаментальные права либо трансформируются, либо они вовсе не защищены?

— В цифровом мире все иначе. Еще один пример — свобода выражения мнения. Раньше ты мог сидеть с друзьями, общаться, ругать кого-либо и не было с этим никаких проблем. В интернете все регистрируется и высказывание может повлечь за собой иск. К примеру, за реакцию в социальной сети можно подать иск за клевету. Цифровой мир изменил уровень нашей свободы, заставил постоянно оглядываться. Скажем, если ребенок хочет исполнить музыкальное произведение и выложить в сеть, он должен прежде подумать о возможном нарушении авторских прав.

— Вся ответственность на пользователе?

— Люди должны понять, что у отсутствия прав в цифровом мире есть цена. Сделанная в молодости фотография, выложенная затем в социальные сети, может в будущем стать препятствием для приема на работу, так как отделы кадров проверяют информацию в соцсетях. Сегодня работодатели используют программы, отслеживающие и анализирующие поведение претендентов в социальных сетях. Хотя в реальном мире работодатель, конечно, не может копаться в личной жизни претендента.

— Давайте поговорим о цифровых активах и о правах собственности на них.

— В широком смысле слова активы — это любые ценности, обладающие денежной стоимостью. Цифровые активы, или оцифрованные данные, формально не определены в правовом поле, тем не менее они существуют, хранятся и используются. Это могут быть торговые знаки, мобильные приложения, сайты, игры. Цифровые активы не приравнены к обычным, и потому вопросы защиты права собственности на них, купли-продажи, обмена и дарения пока не отрегулированы.

— Другими словами, мой почтовый ящик или аккаунт в соцсети не принадлежат мне?

— Верно, ваш аккаунт в соцсети не принадлежит вам. Информация на нем защищена, но он может быть заблокирован, если вы нарушаете политику собственника сети. Даже убирая или изменяя данные вы не можете быть уверены в том, что кто-то не захочет их восстановить и использовать.

И не только аккаунт в соцсетях или почтовый ящик. Предположим, у вас есть успешный магазин в Amazon. Согласно правилам платформы, этот магазин нельзя продать или оставить в наследство. Для того, чтобы защитить цифровой актив, его надо связать с «реальным» миром: открыть фирму, которой будет принадлежать магазин в интернете, и только тогда можно поступать с ним, как с обычным активом.

— То есть в цифровом мире мы полностью зависим от владельца цифровой платформы?

— Да, наше право на владение цифровыми активами упирается в то, кто владеет сервером. Гугл и Фейсбук устанавливают собственные законы и могут менять их по собственному желанию. Большинство пользователей, не задумываясь, «подписывают» соглашение с владельцем цифровой платформы, позволяя ему хранить и использовать собственные данные. В результате, по факту, все наши данные принадлежат владельцам платформы, а после смерти пользователя со временем они исчезнут из цифрового мира.

— Когда законодатель посчитает необходимым вмешаться?

— Я полагаю, что регулятор осознает необходимость вмешательства тогда, когда выяснится, что информация и важные материалы исчезают вместе с людьми. Владелец цифровой платформы не знает о смерти владельца аккаунта, ящика, хранилища и так далее — но со временем перестает поступать плата за хостинг, и аккаунт исчезает. Так могут быть потеряны бесценные данные, и потому законодателю придется обеспечить права и обязанности в части цифровых активов.

Юрий Легков, НЭП. Фото: Томер Аппельбаум

Читайте также

Персональные данные пользователей больше им не принадлежат — после попадания в сеть они фактически становятся достоянием частного бизнеса или государства, но никак не самого владельца личной информации. Как эти сведения оказываются в интернете, зачем нужна слежка в поиске и кто на самом деле имеет права на данные — в материале «Газеты.Ru».

Данные — это новая нефть

Информация — кровь современного постиндустриального общества. Экономисты и социологи уже давно называют современное общество информационным.

Значительную часть всех собираемых и обрабатываемых данных составляет информация о гражданах, пользователях, резидентах, абонентах, пациентах, покупателях и пассажирах — то есть о нас с вами.

Сбором данных и их обработкой сейчас занимаются все: интернет-компании, операторы связи, банки, страховые и транспортные компании, торговые и медицинские организации, государственные структуры и даже криминал.

Без соответствующих баз данных не могут функционировать ни государственные структуры, ни бизнес, однако главные «майнеры» информации о пользователях — это интернет-компании, такие как Google, Apple, Amazon, Microsoft, мобильные операторы, производители мобильных телефонов, разработчики мобильных приложений и владельцы мобильных платформ. Объем информации о пользователях, доступный им, поражает воображение.

Госрегуляторы попытались (пока без особого успеха) как-то классифицировать информацию, касающуюся частных лиц, выделить ее и ограничить манипуляции с ней. Появился специальный термин — персональные данные. В России персональными данными является любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному лицу. Есть закон (№152-ФЗ), регулирующий сбор, хранение, обработку и передачу таких данных.

Серая зона

«Очевидно, что данные сегодня — это топливо цифровой экономики. Мы уже привыкли к множеству бесплатных сервисов и приложений, которые существуют только за счет тех данных, которыми мы их ежедневно кормим. Рынок данных — это действительно многомиллиардный рынок. Они есть у всех. И уже многие научились их обрабатывать, использовать в целях скорринга, маркетинга. Тем не менее легализировать их достаточно сложно. Во многих случаях использование таких данных не совсем законно. Большинство договоров между дата-майнерами и заказчиками прикрываются различными притворными сделками по оказанию услуг, и этот рынок живет в серой зоне», — считает адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Часть данных о себе мы предоставляем явным образом, например, показывая паспорт в банке или в МФЦ, заполняя анкеты при получении услуг, но большая часть информации собирается о нас тайно. Сookie в браузере, история поиска и веб-серфинга, банковские транзакции, геоданные и множество других цифровых следов собирается без всякого уведомления.

Как правило, разрешение на сбор, обработку и использование любой информации мы даем в тот момент, когда «подписываемся» под лицензионным соглашением приложения или интернет-сервиса.

Добровольно ли мы даем такое соглашение? Не совсем. Попробуйте не дать приложению «Карты» доступ к геолокации смартфона и посмотрите, насколько неудобно станет пользоваться навигацией. А часть сервисов и программ вообще невозможно использовать без соответствующей «галочки» в лицензионном соглашении.

То, что называется благозвучным эвфемизмом «сбор пользовательских данных», можно заменить словом «слежка». Более того, если говорить о деятельности коммерческих компаний, то уже идет своеобразная война экосистем. Чем больше экосистема, тем больше рекламы откручено, больше данных для аналитики. Чем полнее аналитика, чем лучше машинные алгоритмы обработки, тем более эффективен таргетинг и выше доход.

Например, вы обсуждаете дома с детьми, на какой фильм сходить в ближайшие выходные, а на следующий день видите рекламу киноновинок в своей ленте Facebook или в контекстной рекламе в браузере. Если же вы воспользовались поиском, чтобы узнать цену на тот или иной товар, то предложения различных интернет-магазинов будут вас гарантированно преследовать еще пару недель.

Если мы говорим о мобильных устройствах, то технически такую коммерческую «слежку» реализовать не так уж сложно — достаточно установить приложение с рекламным модулем и разрешение на доступ к микрофону.

В этом случае оно сможет собирать любую звуковую информацию с помощью микрофона, смартфона или умной колонки. Пока похожий функционал есть в основном в шпионском вредоносном ПО, но вероятность такого поведения со стороны коммерческих приложений тоже существует.

«Рекламные модули в различных мобильных приложениях могут собирать много информации об устройстве и его владельце: начиная от истории браузера и идентификатора устройства IMEI, заканчивая геолокацией. Все это может быть использовано для улучшения эффективности рекламы, которая массово показывается пользователю», – говорит Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Люди не видят опасности

Безопасен ли такой, практически неконтролируемый, сбор данных? Разумеется, нет. Более того, обеспечение приватности данных пользователя и защита его от взломов и утечек — не менее важная задача для современных защитных решений, чем собственно защита от вирусов или фишинга, считает веб-аналитик Владислав Тушканов.

Если у какого-то сайта «утекла» база логинов-паролей, а пользователь использовал на нем ту же комбинацию, что и для личной почты или онлайн-банка, его аккаунты на них могут быть взломаны.

Пока единственным способом ограничить себя от постоянной слежки в интернете, сохраняя при этом привычные социальные связи, является использование браузерных версий сервисов вместо соответствующих им приложений. В этом случае пользователь жертвует удобством, но значительно ограничивает для этих сервисов доступ к записной книжке, геолокации, списку установленных приложений и другим данным, хранящимся на вашем смартфоне. В отличие от мобильных приложений, веб-версии обычно продолжают работать, даже если не выдать им разрешение на доступ к GPS.

Интересны результаты невольно проведенного Facebook социального эксперимента. Компания разместила в магазинах мобильных приложений программу Facebook Research, которая позволяла компании отслеживать все действия пользователя на его смартфоне. При этом пользователям, установившим приложение, компания выплачивала по $20 в месяц и дополнительное вознаграждение за привлечение новых пользователей.

Скандал разгорелся нешуточный, а Apple даже удалила из App Store приложение, обвинив Facebook в нарушении условий использования специальных сертификатов.

Однако не только Apple, у которой свои счеты с Цукербергом, не понравилось публичное размещение «шпионской» программы. Общественная реакция говорит о том, что несмотря на всю «новую прозрачность» и сетевой «эксгибиционизм», насаждаемый социальными сетями, люди ценят приватность и не хотят делиться информацией о себе с кем попало.

Кто владеет данными?

В текущей ситуации хорошо видны несколько фундаментальных противоречий между тремя основными сущностями современного информационного общества: пользователями, бизнесом и государством.

Обычный человек не хочет, чтобы государство или коммерческие организации следили за каждым его шагом, но при этом желает пользоваться бесплатными сервисами, невозможными без сбора данных.

Бизнес хочет максимально свободно собирать, хранить и использовать информацию о своих пользователях, причем без всяких ограничений, зарабатывать на ней и ни с кем не делиться доходами от такого рода деятельности.

Государство хочет иметь максимально полную информацию о своих гражданах и при этом ограничивать в этом сборе бизнес и все контролировать.

То есть мы имеем ситуацию, когда интересы каждой из сторон совершенно не совпадают, что создает почву для многочисленных конфликтов.

По словам руководителя проектов компании IDX Светлана Беловой, нынешние противоречия рынка данных связанны с отсутствием четкого ответа на вопрос: кому принадлежат данные о пользователе.

«С нашей точки зрения, противоречия между государственной политикой в отношении персональных данных и бизнесом, который стремиться коммерциализировать пользовательские данные, могут быть сняты, если будет однозначно определено, что персональные данные принадлежат самому субъекту, и граждане смогут активно участвовать в управлении своими данными. Ужиться противоположные тренды могут очень просто.

Необходимо обеспечить правовую основу вовлечения субъекта персональных данных в оборот его данных, сделать гражданина полноправным участником рынка ПД, заинтересованным в качестве и полноте его «цифрового профиля».

Все противоречия исчезнут, когда гражданин, а не только частные компании и государство, получит информацию о собираемых данных и возможность распоряжаться их использованием», — считает Белова.

По мнению Дарбиняна, для того чтобы найти баланс интересов следует воспользоваться европейским опытом.

«GDPR задал новые стандарты в части культуры сбора, хранения и использования данных. Требуется не только согласие пользователя, но и законная цель. В противном случае компанию ждут серьезные проблемы в Европе — штрафы, запрет на деятельность на европейском рынке. У нас тоже сейчас идет активная дискуссия по поводу реформирования законодательства о персональных данных. Осенью 2018 года Россия подписала модернизированный протокол к 108-ой Конвенции, и после ее ратификации нам предстоит внести множество изменений, и даже полностью поменять систему охраны данных, в том числе создать действительно независимый уполномоченный орган. Недавно был предложен законопроект о больших данных. Его тоже долго обсуждали, критиковали», — заявил эксперт.

Адвокат «Роскомсвободы» отметил, что иногда звучат и радикальные идеи.

«Например, во ФРИИ [Фонд развития интернет-инициатив] предложили недавно идею заключения договора на продажу данных между пользователем и платформой. Чтобы после покупки оператор мог делать с данными что угодно без дальнейшего согласия пользователя. Это очень тяжелая дискуссия. Но я надеюсь, рано или поздно мы придем к консенсусу и создадим реально работающие инструменты, которые с одной стороны дадут защиту самим пользователям, а с другой стороны, не задушат бурно развивающийся рынок», — заявил Дарбинян.

Время чтения —

16 минут

На рынке данных выделяют три основные группы участников: государство, бизнес и граждан. Обычные люди являются основным источником данных, при этом имеют меньше всего возможностей контролировать, как и в каких целях собираются и обрабатываются их данные. Многие операторы данных собирают избыточные данные «на всякий случай».

2.2.1 Главный источник данных

Ключевым действующим лицом на рынке данных являются физические лица как основной и самый крупный источник данных. Их данные собирают, обрабатывают и продают всевозможные компании, технологические гиганты, государственные органы и службы. Среди всех видов данных, наверное, наибольший интерес представляют большие пользовательские данные и социальные данные, часто включающие ПД граждан.

Социальные данные — самое ценное сырье XXI века, «новая нефть». Как и настоящая нефть, данные не используются в первичном состоянии, прежде всего, их нужно переработать, в том числе с помощью ИИ, для этого проводится агрегирование, анализ, сравнение, фильтрация, и уже затем они используются при создании новых продуктов и сервисов. Собирая данные об одном пользователе, компании неизбежно получают данные о его друзьях, родных, коллегах, других людях, которые могли не давать своего согласия на сбор таких данных и даже не знать о нем.

Вайгенд А. Big Data: Вся технология в одной книге. М.: Litres, 2019.

В коммерческом секторе выделяется несколько групп участников с различными интересами и стратегиями развития. На рисунке 2 перечислены участники рынка мобильных устройств, собирающие социальные данные, фактически же участников рынка данных со стороны бизнеса гораздо больше, и они постоянно наращивают объём собранных данных пользователей.

При этом сами пользователи почти никогда не знают:

- какие данные о них собираются;

- у кого и насколько надежно они хранятся;

- сколько компаний, людей и государственных органов скольких стран имеют доступ или возможность получить доступ к этим данным;

- какие социальные связи с какими другими людьми прослеживаются;

- как удалить свои данные в базах сторонних компаний, отозвать свое согласие и т. п.

Рисунок 2

Участники рынка цифровых данных: граждане, государство и бизнес

Согласно отчету «Развитие цифровой идентификации» (2019) компании EY, многие операторы данных, предоставляющие те или иные услуги, собирают избыточные данные «на всякий случай». Порой эти нарушения затрагивают одновременно миллионы пользователей, например вышеупомянутый сбор голосовых сообщений без ведома пользователей ИТ-гигантами (см. раздел 2.1.2.2). Почти 90% утечек персональных данных в России (в среднем в мире — 56%) — дело рук сотрудников компаний, в первую очередь операторов в банках и колл-центрах, у которых есть доступ к данным для выполнения своих должностных обязанностей. Одним из факторов, способствующих утечкам, исследователи назвали низкий уровень дохода: средняя зарплата этих сотрудников — всего 27 000 руб. Чем больше операторов хранит данные о пользователе, тем выше риск утечки. Как обнаружили исследователи EY, обычный россиянин оставляет свои данные в среднем в 15 организациях, а москвичи — в среднем в 24 организациях.

Безусловно, компании не ограничиваются сбором данных в собственных интересах. Пользователи получают множество бесплатных сервисов и других преимуществ (рисунок 3).

Рисунок 3

Бесплатные преимущества современной цифровой среды

Обмен данных на бесплатные сервисы прямо связан с проблемой инфляции приватности. Для пользователя цена услуг цифровых компаний растет с каждым запросом на данные, с каждым алгоритмом, который лучше извлекает знания из собранных данных, и т. д. Пользователь может только ограничить сбор данных. Даже если он удалит приложение, данные о нем у оператора (владельца приложения) останутся на многие годы, если не навсегда.

Для ИТ-корпораций крайне выгодно продолжать массовый сбор данных в нынешней ситуации, когда пользователям проще согласиться, чем разбираться детально, какие данные они отдают. Инфляция приватности и монополизация рынка цифровых услуг могут иметь разные последствия. Например, бесплатные сервисы постепенно станут платными, причем на фоне нарастания темпов инфляции сервисы постепенно будут только дорожать. Уже сейчас Google может ввести плату за поиск в интернете, пользование видеосервисом YouTube и почтовым сервисом Gmail. Введение даже небольшой платы, например 0,99 долл. в месяц, принесет компаниям миллиарды долларов.

Выдачу поиска в AppStore, официальном магазине приложений для iOS, компания Apple настроила таким образом, что там активно показываются прежде всего ее собственные приложения. Исследование New York Times показало, что в результатах поиска приложения, принадлежащие Apple, часто стоят выше других, причем они даже не всегда соответствуют запросу. К компании был подан коллективный антимонопольный иск, и в мае 2019 года Верховный суд США удовлетворил иск, после чего алгоритмы AppStore изменились: в выдаче стало намного меньше приложений от Apple.

В настоящее время данные, полученные от граждан, ценятся и востребованы бизнесом выше, чем принятые из других источников. Огромное количество данных пользователи передают в процессе работы с устройствами ИВ. Вместе с тем данные из других источников зачастую имеют высокую значимость, например данные ИВ в промышленности.

2.2.2 Государство и граждане

Государственные органы накапливают обширные базы данных о гражданах и организациях через системы выдачи удостоверений личности, системы налогообложения и образования, здравоохранения и правосудия. Эти базы данных позволяют государственным органам определять приоритетные задачи и в целевом порядке использовать ресурсы. Совместное использование баз данных позволяет сопоставлять и увязывать разные наборы данных.

На рынке данных государство выступает в двух основных ролях:

Регулятор

обеспечивающий баланс сил с помощью законодательного регулирования сферы на основе диалога с обществом и защиту данных граждан;

Потребитель данных:

в государственных информационных системах данные используются для принятия государственных решений на всех уровнях, оказания государственных услуг, защиты национальных интересов и безопасности.

Конфликт интересов при исполнении этих двух ролей приводит к тому, что в некоторых случаях государство устраняется от законодательного ограничения бизнеса при обороте данных, концентрируясь на возможности использовать собранные данные о гражданах в своих целях. В основе действий государства должна лежать национальная концепция или стратегия развития рынка данных, охватывающая принципы (в том числе этические) госрегулирования рынка и степень участия государства. Появление соответствующих законов не разрушает рынок, а лишь корректирует его, при этом дает государству новые инструменты влияния на компании, занимающиеся сбором и обработкой данных.

Государство как общественный институт всегда было и будет заинтересовано получать максимальный объем информации о своих гражданах. Модель капитализма слежки на основе интернета, мобильных устройств и интернета вещей, внедренная дата-корпорациями во главе с Google, оказалась очень выгодной и для государства, а потому и особенно жизнеспособной. Такова одна из причин, почему государства не решаются кардинально ограничить возможности дата-корпораций в сфере сбора и обработки больших данных и персональных данных пользователей. Каждый гражданин должен иметь право знать, какие данные о нем и какие операторы хранят.

Смотрите раздел 5.2,

смотрите также: Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs, 2019.

В любой стране, в том числе в России, подавляющее большинство обычных граждан не имеют достаточного уровня цифровой и правовой грамотности, к тому же нет достаточного нормативного правового регулирования для полной защиты их прав на цифровые данные. Соответственно, защитой граждан необходимо заниматься государству с помощью продуманного законодательного регулирования прав и обязанностей участников рынка данных. Каждый гражданин должен иметь право знать, какие данные о нем и какие операторы хранят. В западных странах развита система общественных организаций, и они фактически подталкивают государство к выполнению его функций, в том числе к улучшению регулирования. В России пока очень мало таких организаций, которые защищали бы интересы российских граждан в сфере данных, и еще реже интересы граждан представляют органы власти, которые пока все еще недостаточно разбираются в сфере цифровых технологий, чтобы обеспечить эффективно работающие на практике нормы права по защите данных граждан.

Каждый гражданин должен иметь право знать, какие данные о нем и какие операторы хранят.

В настоящее время в России об указанных проблемах говорят

Инициатива Минкомсвязи по созданию платформы цифровых профилей формально включает предоставление гражданам возможности управлять своим согласием на обработку ПД, в частности отзывать его. Согласие — это лишь одно из оснований для обработки ПД, и после его отзыва ПД могут продолжать обрабатываться. Есть иные инициативы, в том числе в сфере открытых данных, организации Национальной системы управления данными (НСУД) (подробнее см. в разделе 5.1).

См. ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. 31.12.2017).

Законопроект о цифровом профиле гражданина России создает повышенный риск утечек персональных данных. ФСБ России выступило с критикой законопроекта Минкомсвязи РФ о цифровом профиле, указав в качестве главных недостатков повышение риска неправомерных сбора и обработки данных, несоответствие действующему Федеральному закону «О персональных данных», а также риск разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите. Мнения экспертов сводятся к тому, что хранение в одном месте такого количества данных о пользователях многократно повышает возможный ущерб в случае их утечки. Возможности госорганов в сфере защиты данных действительно зачастую оказываются недостаточными. В конце 2019 года стало известно об утечке персональных данных (включая ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, данные о детях и др.) около 28 000 пользователей «Госуслуг» в одном из российских регионов. В базе данных были не только ПД, но и токены авторизации для доступа в личные кабинеты пользователей. Публикация вышла раньше, чем уязвимость на сервере была закрыта, что дополнительно увеличивало риски для пострадавших граждан.

Как потребители государственные органы и службы нуждаются в большом количестве актуальных и качественных данных в пригодном для анализа виде, чтобы использовать их для повышения эффективности госуправления:

государственные данные муниципальных и региональных органов — для реализации актуальных, полезных проектов на местах за счет более полного отображения действительного положения дел;

качественная статистика, показывающая реальное положение дел в стране, регионах, муниципалитетах, — для принятия своевременных и точных управленческих решений;

данные о социальном статусе и материальном положении граждан — для перехода от заявительной системы социального обеспечения к созданию и развитию механизмов оказания адресной социальной помощи;

данные о передвижениях, проживании, пребывании горожан в течение дня — для модернизации инфраструктуры города, регулирования транспортных потоков, создания комфортной городской среды и формирования экосистемы «умных» городов в будущем;

данные из систем видеонаблюдения, от мобильных операторов и интернет-провайдеров — для обеспечения национальной безопасности и безопасности граждан.

Российская система госуправления по многим признакам еще не готова к такому использованию данных отчасти из-за дефицита нужных компетенций у госслужащих, отчасти из-за отсутствия культуры работы с данными, несформированности культуры принятия решений на основе данных с учетом рисков создать этические проблемы, отсутствия качественных государственных данных и т. д. Например, в 2017 году 78% государственных учреждений в России не использовали специальные ведомственные почтовые сервисы, а предпочитали почтовые сервисы Mail.ru и Яндекса, которые не являются достаточно надежными. В России культура работы с данными и с защитой персональных данных по-прежнему недостаточно развита и в коммерческой среде, и среди госслужащих, и среди самих граждан.

Как следствие, есть высокий риск появления этических проблем и принятия решений, только усугубляющих их. Например, даже если возникают инициативы, изначально направленные на благо, их реализация с недостаточной степенью надежности и слабая подготовка госсектора способны привести к тому, что инициативы (например, вышеупомянутый цифровой профиль) окажутся потенциально опасными.

Некорректная работа с данными государства может создать проблемы этического плана:

- непреднамеренное создание алгоритмов и систем принятия решений, дискриминирующих отдельные группы населения из-за недостаточно тщательного отбора данных для обучения алгоритмов;

- конфликт интересов общества и отдельных групп граждан и общественное неприятие инициатив, в том числе из-за отсутствия информационной поддержки и предварительной работы с общественным мнением;

- принятие на государственном уровне неверных решений с далеко идущими последствиями в виде финансовых, репутационных и иных потерь для государства;

- непреднамеренное нарушение законодательства госслужащими по причине неэтичного использования данных, повлекшего за собой значительный ущерб.

Все эти проблемы требуют своевременного решения на всех уровнях — регулирования, правоприменения, создания соответствующей инфраструктуры, внедрения культуры работы с данными в органах власти и т. д.

2.2.3 Государство и бизнес

Государство по своей природе — структура гораздо более крупная, инертная и стабильная, чем отдельные компании, насколько бы крупными они ни были. По этой причине в освоении цифровых технологий государство чаще всего отстает от бизнеса.

Многие государства заинтересованы в том, чтобы использовать уже работающую инфраструктуру дата-корпораций, а не вкладывать огромные ресурсы в развитие своих.

По словам Михаила Мишустина, председателя Правительства Российской Федерации, в планах службы — использовать данные из аккаунтов налогоплательщиков в социальных сетях: «Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами, — это следующий шаг в развитии налогового администрирования». Известны многочисленные примеры, когда ФНС уже изучала эти данные в ручном режиме для выявления незаконного предпринимательства.

Сотрудничество госорганов с ИТ-компаниями обоюдно. Государство получает от ИТ-компаний обработанные данные высокого качества, готовые ИТ-продукты, а также данные, необходимые, например, правоохранительным органам, — о банковских транзакциях граждан, биллинг операторов связи, записи с камер видеонаблюдения и др. Компаниям же выгодно:

- получать государственные данные о передвижении транспорта, данные с метеодатчиков, геопространственные данные со спутников, данные ИВ и т. д.;

- стимулировать государство учитывать их бизнес-модели при госрегулировании;

- получать концессии на разработку продуктов и услуг для государственного заказчика;

- проводить переупаковку и продажу государственных данных (в том числе самому государству).

В отсутствие активного участия представителей общества и защиты прав потребителей необходимо не допускать чрезмерного «срастания» крупных ИТ-корпораций и государственных органов. Такой риск вполне вероятен, особенно в условиях фактической монополизации, когда для реализации крупных государственных ИТ-проектов в отсутствие конкуренции привлекаются одни и те же исполнители.

Мир ищет способы регулирования интернета. Как защитить интересы простого пользователя, если цифровые бароны теперь сильнее президентов? Первую часть материала читайте по ссылке.

Цифровой пролетариат: потребление платформы как производительный труд

Футуролог Алфин Тофлер в 1980 году создал термин «просьюмер» – от слов producer и consumer. Концепция просьюмера идеально описывает сетевой эффект. Пользуясь сетью для себя, любой пользователь вносит вклад для других. Например, потребляя новости, каждый участник сети репостит, акцентирует, комментирует, то есть создает добавочную стоимость, полезную для других, участвуя тем самым в работе вирусного редактора.

Парадоксально, но бизнес, основанный на массовой информации, может извлекать продукт даже из абсолютно пассивного потребления контента.

Довольно часто пользователь не репостит, не комментирует и вообще ничего не добавляет к новости. Но даже сам клик – сам факт, что пользователь обратил внимание на новость и «использовал» ее, – становится производительной силой. Клики создают трафик, то есть массовое внимание, которое предопределяет значимость информации для других.

Как сказали классики, тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Кликнули многие, значит, важно. Чем больше людей жевали этот контент, тем больше других людей тоже должны его пожевать. Массив даже абсолютно пассивного участия все равно создает социальную значимость – самую большую ценность в экономике внимания.

В классических СМИ фактор «производящего потребления» стал основой рекламной бизнес-модели примерно в начале 20 века. Теоретик пропаганды Уолтер Липпманн заметил в 1922 году, что СМИ не столько продают новости, сколько привлекают читателя, превращают в тираж и затем продают рекламодателям.

На базе этой идеи канадский экономист Даллас Смайс изобрел в 1977 году термины audience commodity (аудитория как товар) и audience power (аудитория как рабочая сила). Он пришел к выводу, что, потребляя массмедиа, аудитория работает на капитализм. Ведь потребление медиа публикой помогает капиталистам продавать свой товар. Причем в отличие от индустриального капитализма, где человек работал только в рабочее время, в информационном капитализме человек работает на капитал всегда, когда не спит. Больше того: за официальную работу мы хотя бы получаем зарплату. А за работу в качестве аудитории нам ничего не платят! Мы еще самим приплачиваем, покупая телевизоры и подписку (а теперь и компьютеры). Смайс даже подсчитал, что в 1976 году рекламодатели заплатили за работу аудитории в США 6,72 миллиарда долларов, а домохозяйства за то же самое, то есть за право «работать» своим телесмотрением на рекламодателей, – заплатили 21,9 миллиарда долларов, в три раза больше.

Несмотря на левацкий подтекст концепции, она дает хорошую оптику, чтобы посмотреть на отношения пользователей с платформами. По аналогии с «аудиторией СМИ как рабочей силой капитализма», все пользователи платформ – это цифровой пролетариат. Самим своим участием, независимо от степени активности, мы создаем добавочную стоимость, приносящую двойной эффект.

1) Владельцы платформ извлекают из нас, как из своей сетевой рабочей силы, прибыль.

2) Капитализм как социально-экономическая формация поддерживает свое существование за счет того, что мы инвестируем свои время, внимание и активность в его теперь уже цифровые механизмы. Вот буквально: открыл утром глаза, нырнул на телефоне в ленту «Фейсбука» – поддержал капитализм. Причем за свой счет. Алгоритмы засекли внимание, кликнутые ссылки, потраченное время, выраженные лайками предпочтения, дали данные рекламной бирже. Все эти зернышки тут посыпались на жернова капиталистической наживы.

Как и батраки раннего рентоземельного капитализма, пользователи совершенно бесправны. Они полностью зависят от земельного лорда. У них есть только их «аудиторная рабочая сила» и их орудия труда, которые они к тому же еще и покупают за свои деньги.

Власть платформ: верхи хотят, низы не могут

Бесправие пользователей, вкладывающих «труд потребления» в создание своей ленты и своего аккаунта, обычно вызывает возмущение по трем основным причинам.

- Кто-то – конкретно владельцы платформ – обогащается на наших данных! При пользовании контентом, как известно, если ты не покупатель, то ты товар. Этот фактор для многих самый обидный. Но строго говоря, помимо жгучего чувства несправедливости, никакого влияния на нашу сетевую жизнь он не оказывает. Да, кто-то эксплуатирует наш «труд потребления». Но если этот механизм изъять, то у создателей и инвесторов платформ не будет стимула предлагать эту услугу.

- Несимметричность прав пользователей и владельцев платформ. Это уже серьезно. Владельцы могут делать с нами все, что угодно. Самый очевидный пример: платформа может уничтожить принадлежащую ей цифровую личность президента, но президент не может даже защитить свою цифровую личность на этой платформе. Что уж говорить о простых смертных.

Насилие платформ над нашей цифровой личностью всегда совершается под фиговым листком заявлений о «нарушении правил сообщества». Но ведь никакое сообщество никаких правил не устанавливало. Вынесение приговоров и приведение их в исполнение – исключительная прерогатива платформы (ну, иногда еще ее подгулявших алгоритмов). Прокурор слился с судьей и палачом. Адвокат иногда обозначен, но оплачивается и управляется теми же, кто содержит прокурора, судью и палача. От этой асимметрии прав и происходит бесправие пользователей. Это – самая большая проблема цифрового капитализма. И она базируется на следующем факторе.

- Монополизм цифровых платформ. Монополизм возникает либо из-за роевого поведения участников – они сами собираются там, где уже есть наибольший рой (их привлекают феромоны сетевого эффекта), – либо из-за того, что крупнейшие платформы просто скупают или выжимают конкурентов.

Как говорят, жизнь на Земле могла бы возникнуть еще раз, но уже существующая белковая форма всегда пожирает всякую новую – там ведь ценные и вкусные ингредиенты. Например, после великой чистки в «Твиттере» и «Фейсбуке» трамписты пытались мигрировать в Parler. Но предыдущие «белковые формы» тут же его сожрали.

Для новых форм жизни остается только один путь – открывать новые экологические ниши, как это совсем недавно сделала голосовая сеть Clubhouse. Но риски монополизма сохраняются и на межнишевом уровне. Например, тот же «Фейсбук» поглотил «Инстаграм» и может теперь устанавливать единую политику сразу для двух сетей.

В результате вопросы сетевого мироустройства решаются очень небольшим количеством людей. По сути, Цукербергом, Дарси и советом директоров Google; в расширенном составе – баронами Силиконовой долины. Централизация ведет к монополии, монополия ведет к безальтернативности, безальтернативность ведет к бесправию, бесправие ведет к страданиям.

Цифровой капитализм и экспроприация цифровой личности

«Первооткрыватель» капитализма Адам Смит считал себя не экономистом, а моральным философом. Смит был уверен, что люди по природе эгоистичны, и именно «невидимая рука рынка» заставляет их считаться с интересами друг друга. Балансируя спрос и предложение в связную экосистему, «невидимая рука рынка» перенаправляет продукты и ресурсы по отраслям и территориям вне зависимости от воли отдельных магнатов или правителей.

За эту услугу капитал берет свою плату – ту самую экспроприированную долю стоимости продукта или труда. Экосистема капитала обеспечивает обитателям переток пользы сообразно ресурсам и суммарному коллективному интересу, но и питается жизнедеятельностью обитателей.

Эта формула описывает модель не только капитализма, но и социальных сетей. По сути, капитал был первой всемирной соцсетью. В ней циркулировала стоимость. Социальные сети перенесли принцип капитализма в цифровую реальность. В социальных сетях циркулируют смыслы. В точном соответствии с «работой» капитала, «невидимая рука интернета» связывает все акты спроса со всеми актами предложения и перераспределяет смыслы между «отраслями и территориями» – то есть между темами и социальными группами.

За эту услугу «связности» платформы тоже взимают плату на свое содержание: отчуждают в свою пользу часть вложенного «труда» участников. Да в общем-то, как и в эпоху первичного накопления, изымают весь «труд» – всё, что вложено в аккаунты, как и сами аккаунты. Аккаунт, который строился в процессе накопления связности, оказывается собственностью платформы.

Как и отчуждение труда капиталом, отчуждение аккаунтов платформами может быть названо экспроприацией и эксплуатацией. Название этих отношений сильно зависит от политической позиции. Но если смотреть на них с большой исторической дистанции, то ровно так же, как капитализм обеспечил обществу, причем практически мгновенно, небывалое материальное благополучие, а личности – небывалый уровень бытового потребления и социальных свобод, так и социальные сети мгновенно обеспечили обществу небывалую связность, а личности – небывалую скорость социализации и свободу общения. С этой точки зрения отношения выглядят не эксплуатацией, а симбиозом. Медиум (капитал, социальные сети) предоставляет обитателям экологическую нишу, которая процветает именно за счет продукта, производимого жизнедеятельностью обитателей. Образ пасечника, дающего пчелам улей и уход, но отбирающего мед, подходит лучше всего.

Пасечник, распоряжается платформой и отчужденным медом по своему усмотрению. То есть, с точки зрения пользователей – несправедливо. Но с точки зрения экосистемы, фигура такого владельца неизбежна и важна. Его вознаграждение является стимулом для всего класса владельцев строить платформы и инвестировать в них. Однако и возникающий при этом социальный конфликт между владельцем и пользователем (классовая борьба, в понятиях Маркса), тоже неизбежен.

Мы живем в эпоху первичного накопления цифрового капитала, когда эти отношения регулируются наиболее стихийном образом. Класс цифровых «пролетариев»-пользователей слишком слаб, чтобы заявлять свои политические права. Но конфликт обострился.

Далее следует развилка из трех дорог и на камне написано:

- Налево пойдешь – социалистическая революция. Юзеры захватывают власть и декларируют поддержание жизнедеятельности платформы коллективными усилиями, что, конечно же, невозможно. В реальности вызревает новая идеологическая элита, апроприирующая собственность на платформу от имени юзеров и как бы для их блага, но больше с пользой для себя.

- Направо пойдешь – тоталитарное государство вступает в сговор с цифровыми капиталистами. Они его боятся и не трогают, и вместе с государством держат юзеров в политической узде и цифровом повиновении, поставляя в обмен гарантированную, но минимальную норму цифровой колбасы.

- Прямо пойдешь – всякие кейнсианские реформы, с введением общественного и государственного регулирования. Всевластие платформенных баронов усмиряется за счет разных форм «акционерного» вовлечения юзеров в права собственности, реальные и иллюзорные, или за счет защиты потребительского, а не политического права пользователей.

Левый вариант регулирования

Левый вариант регулирования, то есть социалистическая революция юзеров, намеренных взять платформенную власть в свои руки, кажется утопией, но, тем не менее обсуждается, причем в самом логове цифрового капитализма – в Силиконовой долине.

Как ни странно, власть в интернете уже была коллективной. Первые платформы раннего интернета не принадлежали никому, потому что были не платформами, а протоколами. Например, протокол SMTP позволял (и позволяет) каждому строить свой интерфейс. При таком дизайне никто единолично не управлял экосистемой электронной почты. Были и другие экосистемы, в основе которых лежал открытый протокол, позволяющий создавать свои интерфейсы: IRC (Internet Relay Chat), Usenet (на основе Network News Transfer Protocol). Первопроходцы интернета помнят эту эпоху общинного земледелия, к которому можно также отнести FidoNet, да и сам Интернет, протокол (HTTP) которого доступен всем желающим через многие интерфейсы.

Общинное цифровое земледелие, тем не менее, не смогло избежать логики исторического развития. Перехват сети платформами и оттеснение протоколов были неизбежны. Всегда найдется тот, кто захочет создать дополнительное удобство, оформить его в виде интерфейса и продавать его, порабощая пользователей этим удобством. Например, многие стремились создать наиболее удобный интерфейс для электронной почты. Gmail превзошел прочие эволюционные попытки «почт» своим дизайном и интеграцией с другими сервисами Google. Примитивное общинное земледелие всегда переходит в предпринимательское, ориентированное на добавленную стоимость (удобства).

Тем не менее, существуют идеи повернуть эволюцию вспять от платформ к протоколам. Один из идеологов, Майк Масник, выступил в 2019 году с программной статей «Протоколы, а не платформы: технологический подход к свободе слова». Поразительно, но идею поддержал Джек Дарси, глава «Твиттера». Дарси изъявил желание финансировать независимую команду дизайнеров открытого кода, «чтобы создать децентрализованный стандарт для социальных сетей. Цель «Твиттера» – стать одним из клиентов этого стандарта». Так возник проект Blue Sky.

Поддержка Дарси – это серьезно. Это примерно как поддержка Саввой Морозовым, пятым богачом в Российской Империи, большевиков и Ленинской «Искры» в начале 20 века. Наверное, какой-то стандарт команда Blue Sky напишет. Но есть сомнения в экономической состоятельности предлагаемой концепции. Экономические идеи Масника сводятся пока к механизмам подписки и тематической (не персонализированной) рекламы – то есть ровно к тем самым моделям, которые уже точно не обеспечили выживания старых СМИ в цифровой среде.

Тут надо отметить, что протоколы правили интернетом на заре интернета, когда пользователей было мало и почти все они были программистами. Но когда доля пользователей-ламеров в экосистеме превышает долю пользователей-экспертов в тысячи и миллионы раз, пользовательские протоколы неизбежно уступают место пользовательским платформам.

Без экономического механизма, извлекающего ресурс из самого факта потребления сети неопытными и пассивными пользователями и направляющего этот ресурс на поддерживание и развитие, экосистема существовать не сможет.

Авторитарный вариант регулирования

Правый вариант регулирования отражает слияние интересов правящих элит и цифровой олигархии. Этот вариант не требует специальной единой концепции. Он реализуется естественным образом через серию разовых сговоров между элитами и владельцами платформ.

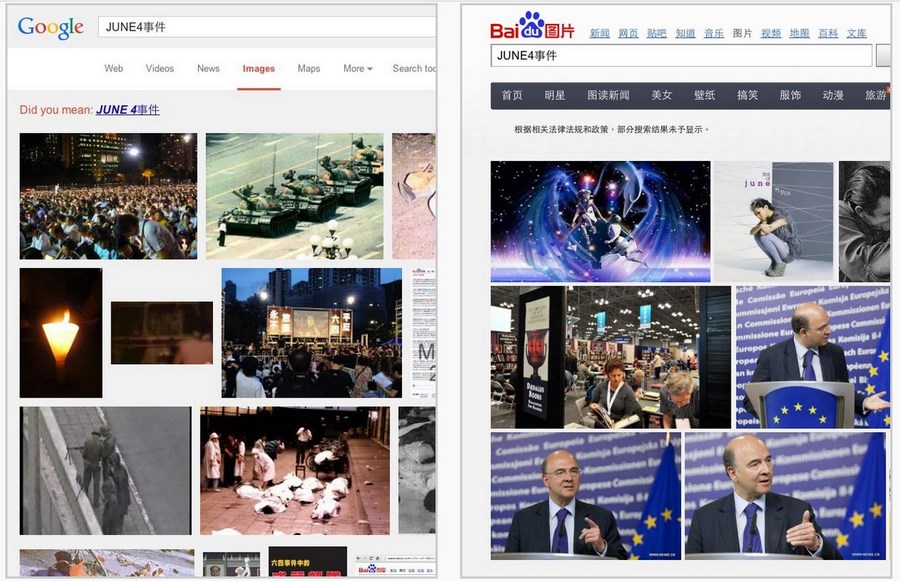

Например, Китай хочет, чтобы поисковики не показывали упоминаний о протестах на Тяньаньмэнь. Местный Baidu выполняет условия, а Google уже много лет разрывается между желанием выйти на огромный рынок и давлением со стороны правозащитников, борющихся с политической цензурой.

Так выглядит выдача картинок на запрос «June 4th incident» (подразумевается разгон протестов на Тяньаньмэнь) для китайского пользователя в Google и Baidu. Источник.

В феврале «Твиттер» по требованию правительства Индии закрыл около 500 аккаунтов, включая аккаунты влиятельных журналистов и СМИ. Картина знакомая: в Индии идут фермерские протесты и правительство не хочет, чтобы оппоненты использовали соцсеть для политической мобилизации.

Впрочем, российскому читателю не надо далеко ходить за примерами слияния цифровых платформ с правящими элитами. Совсем недавно новости о зимних протестах в России пропадали с главной страницы «Яндекса», как пояснил поисковик, из-за «разного веса событий» по сравнению с другими «популярными» темами.

Серединный вариант регулирования

Требования покарать платформы за экспроприацию данных или ввести модерацию (цензуру) имеют мало общего с ключевой проблемой цифровой экосистемы: вернуть человеку контроль над своей цифровой личностью. Наоборот, политические варианты регулирования несут рисков больше, чем пользы.

Разработка регулирования должна вестись, скорее, в рамках защиты потребительских прав. Главным препятствием здесь остается представление о платформе как о частной услуге. Мол, не нравится, не пользуйся. Между тем, общество уже давно разработало механизмы вмешательства в частный бизнес именно для защиты потребителей.

Есть две характеристики, которые, будучи выявлены в любом бизнесе, автоматически дают основания для особого регулирования. Эти характеристики – монополизм и существенность услуги (essential utility services). Например, железнодорожные перевозки во многих странах находятся в монопольном ведении коммерческих компаний с частной или акционерной собственностью. Но поскольку у потребителя нет выбора, а услуга существенная, тарифы регулируются государством и права пассажира защищены не рынком («иди езжай другими поездами, если не нравится»), а законом. Нечто похожее распространяется на коммунальные службы. Они не только монопольны по своей природе (нет смысла в двух водоснабжающих сетях на одной территории), но и существенны для жизни. Поэтому у них регулируются не только тарифы и стандарты услуг, но даже и норма прибыли.

Цифровые платформы инфраструктурно похожи именно на монопольные essential utility services. Склонность к монополизму заложена в сетевом эффекте и является условием качества сетевой услуги: чем больше участников, тем лучше каждому из них (до тех пор, разумеется, пока их права не нарушены, потому что уйти некуда). Но остается вопрос: а является ли такая услуга – поиск, соцсеть – «жизненно необходимой». Так ли уж важно для жизни быть в «Фейсбуке»? Тем более что те немногие, попробовавшие жизнь без «Фейсбука» или «Твиттера», рассказывают, что «там» очень хорошо!

Конечно, фундаментальными ценностями для человека остаются картошка, соль и спички. Но чем больше удовлетворяются базовые потребности, тем более насущными становятся социальные потребности, то есть та же связность. Экономика, политика, образование, даже частная жизнь все больше перемещаются в сеть. Финляндия была первой страной, которая приравняла доступ к широкополосному интернету к конституционным правам человека еще в 2010-м году, потребовав от провайдеров обеспечить всем домохозяйствам доступ на скорости не менее 1Mbps. Министр связи Суви Линден заявил тогда: «Мы признали роль интернета в повседневной жизни финнов: это вовсе не только развлечение». Многие страны идут по этому пути и признают широкополосный интернет такой же насущной потребностью, как и прочие коммунальные сервисы. Логика развития общества приводит к тому, что подобное отношение («вовсе не только развлечение») будет перенесено и на пользование платформами.

Что любопытно: сами платформы именно к этому и стремятся. Они хотят стать пространством не только для общения, но и для политики, бизнеса, образования.

Свежий пример: «Фейсбук» буквально на днях запустил в США новую инициативу – он будет подсказывать каждому, где и когда можно сделать прививку от COVID. То есть он буквально сам берет на себя функцию горздрава и райсобеса. Понятно же, что это уже давно гораздо больше, чем платформа для общения с друзьями.

По факту получается, что политическая и экономическая борьба с платформами отвлекает от сути проблемы и даже усиливает власть платформ над рядовым пользователем (например, через введение политической цензуры). Гораздо важнее сосредоточиться на таких характеристиках платформ, как монополизм и существенность услуги.

Права потребителей – самые нейтральные и безусловные политические права людей. Механизмы потребительской защиты тоже известны. Цифровым баронам удается их счастливо избегать именно благодаря уводу дискуссии в сторону демократических ценностей и прочей ерунды вроде защиты персональных данных. На планетарном уровне уже заведены целые ритуалы, совершенно бессмысленные, для якобы защиты персональных данных. А персональные страницы изымаются без разговора. Экономика внимания: персональные данные обожествлены, персональные права никого не интересуют.

27 марта на форуме Big Data 2019 состоялась дискуссия «Нерешенный вопрос: право на данные». Эксперты обсудили недостатки текущего законодательства РФ, которые мешают развитию рынка данных, а также поговорили об этических вызовах, возникающих вместе с появлением новых технологий.

Участники:

- Светлана Белова, директор IDX;

- Иван Бегтин, генеральный директор Ассоциации участников рынка данных;

- Борис Зингерман, директор Ассоциации разработчиков и пользователей

- искусственного интеллекта “Национальная база медицинских знаний”;

- Екатерина Калугина, главный юрист IT Legal Consulting;

- Дженифер Трелевич, исполнительный директор TGPO consult;

- Иван Фост, руководитель направления в Аналитическом центре при Правительстве РФ;

- Мария Шклярук, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений.

Модератор Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации Счетной Палаты Российской Федерации.

Фото издательства «Открытые системы» с форума Big Data 2019

Рынок данных в России

По мнению Ивана Бегтина, глубина российского рынка данных полностью неизвестна. В отличие от стран ЕС и США в России еще не проводилось детальных и подробных исследований для его измерения. Есть разные механизмы оценки того, насколько рынок данных велик. По модели оценки ЕС в него включаются все финансовые организации, производители продуктов системы интернета-вещей, системы обмена данными внутри разных корпораций, а также все фармацевтические компании. Эксперт считает, что в перспективе рынок данных — это тотально всё, что есть, но если сузить область, то к рынку относятся прежде всего те организации, которые производят данные в большом объеме и упаковывают их в соответствующие продукты, сервисы и инструменты доступа. Таких компаний в России насчитывается около тысячи, и, в первую очередь, это высокотехнологичные компании с разным уровнем капитализации.

Рынок данных остается серым — компании не готовы раскрывать свои бизнес-модели, потому что:

- компании не желают раскрывать конкурентные преимущества;

- государство может закрыть доступ к имеющимся данным, лишив возможности зарабатывать на них.

«Самой большой актуальной проблемой, ограничивающей развитие рынка, является правовое регулирование этой области. Закон о персональных данных фактически перевел весь рынок торговли данными в серую, а иногда даже черную зоны», — считает Иван Бегтин.

Фото издательства «Открытые системы» с форума Big Data 2019

Светлана Белова уверена, что на рынке есть большой спрос на пользовательские данные: в разных формах и масштабах, с большим разбросом цены. По мнению руководителя IDX, основная цель продажи данных для бизнеса — это не маркетинг и не реклама, а борьба с мошенничеством. Единственное, что мешает бизнесу торговать данными легально — это отсутствие пользовательского соглашения. В существующей конструкции обмена данными не хватает учета интересов пользователей. В текущей редакции 152-ФЗ право на распоряжение данными не определено. Если обязать операторов данных предоставлять пользователям информацию о том, какие данные о них собираются и как они используются, дать пользователю доступ к этим данным, как это сделано в GDPR, то это позволит им монетизировать свои данные.

Государство как платформа и цифровой профиль гражданина

Минкомсвязи России опубликовали для общественного обсуждения законопроект о цифровом профиле гражданина. Государство выступает большим аналоговым посредником между человеком и его данными в информационных системах и бумажных картотеках. Мария Шклярук считает, что первый шаг к переходу на уровень «государство как платформа» — это появление алгоритма доступа к данным, то есть устранение посреднической роли государства. Для этого необходимо создать единый идентификатор, который свяжет записи о гражданине между собой. Таким образом, у каждого гражданина появится доступ к собственными данным и цифровой профиль того, как его видит государство. Мария в качестве примера поделилась случаем в исследовательской работе коллег:

«Коллеги изучили выплаты социальных пособий и получили разные определения устройства семьи, на основе чего возникает вопрос, что нужно учитывать и как рассчитывать доход, чтобы понять необходимость выплаты социального пособия конкретной семье? Соответственно, цифровой профиль поможет адекватно распределить пособия и рассчитать эту систему социальной поддержки».

Следующий уровень развития концепции «государство как платформа» — гражданин управляет собственными данными.

Кому принадлежат данные пациентов

Борис Зингерман, который представляет рынок данных в медицинской сфере, в использовании данных о пациентах ориентируется на такие юридические факты, как закон о персональных данных и врачебная тайна.

По мнению Бориса Зингермана, проблема оборота и использования данных в медицине заключается в том, что сложно понять, кому эти данные принадлежат:

«Казалось бы, всем нам понятно, что эти данные принадлежат тому самому человеку, из которого они “извлечены”. Но попробуйте сходить в свою районную поликлинику и получить медицинскую карту. Это связано с патернализмом нашей медицины. При таком подходе роль человека в охране его собственного здоровья довольно мала. Достаточно вовремя прийти к врачу и выполнять рекомендации. В этом случае человеку не нужны его данные».

Фото издательства «Открытые системы» с форума Big Data 2019

Сейчас фактическим и реальным владельцем данных о пациентах является медицинская организация — то место, где данные были сформированы. Возможности владения и пользования данными пациентов не определены законодательством, потому что в соответствии с законом об охране здоровья эти данные хранятся и используются только для оказания гражданину медицинской помощи.

Есть еще один претендент на владение данными пациентов — это государство. В течение многих лет после принятия концепции с 2011 года разрабатывалась Единая государственная информационная система в здравоохранении — федеральное единое хранилище «Интегрированная электронная медицинская карта», в которой должна собираться вся медицинская информация о пациентах. Эта система призвана обеспечить преемственность лечения. В 2017 году, когда приняли 242-ФЗ о телемедицине, эта концепция изменилась: данные хранилища должны быть обезличены и использованы только для статистики и научных целей, а вся персональная медицинская информация должна привязываться к идентификаторам и распределённо храниться в тех медицинских организациях, которые ее выявили. Согласно изменениям, идентификаторы записей будут переданы в реестр электронных медицинских документов. Ключевым сервисом станет личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг. Каждый гражданин сможет зайти и посмотреть, какие и где на него есть медицинские документы, запросить их, получить и использовать по собственному желанию. Эти документы будут легитимны как документы в электронной форме — с электронной подписью и печатью. Человек сможет решать, какой больнице или врачу он сможет эти документы показывать.

Как право регулирует применение искусственного интеллекта?

Существующие недостатки правого регулирования законодательных систем прокомментировала Екатерина Калугина:

«Рынок больших пользовательских данных существует, но частично является теневым. Пока ни в России, ни в Европе не существует понятной юридической конструкции, которая бы позволяла компаниям обрабатывать большие пользовательские данные легально. В России обсуждают внесение поправок в законы “О персональных данных” и “Об информации”, которые предполагают внесение такой формулировки как “большие данные”. Существующие юридические принципы пока не регулируют разработку и применение новых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Кто является ответственным в итоге за применение технологии ИИ: разработчик, лицо которое использовало данную технологию, или же сама технология? Вопрос остается открытым».

По мнению Бориса Зингермана, развитие и применение новых технологий для диагностики заболеваний ограничивается несовершенством правового регулирования этой области:

«Необходимо очень много снимков для того, чтобы обучить нейросеть анализировать и находить какие-либо артефакты болезни на их основе. Сегодня ни одна медицинская организация внутри себя не имеет нужного количества подобных данных. Это можно решить, например, создав консорциум огромных федеральных центров. Сейчас непонятно, на каких юридических основаниях это можно было бы сделать».

Фото издательства «Открытые системы» с форума Big Data 2019

Мария Шклярук поделилась историей, связанной с результатами опроса РАНХиГС и Евробарометра о доверии граждан к государственными институтам. Социологи выяснили, что граждане России относятся к технологическим оптимистам, так как в большей степени склонны доверять принятие решений роботу-юристу, чем человеку:

«О чем это говорит? Это говорит об уровне репутации нашей настоящей судебной системы. Граждане рассудили, что уж лучше решение примет робот, его алгоритм будет честнее. Другой вопрос, что робота-юриста нельзя обучать на тех судебных решениях, какими мы обладаем, так как они принимаются несправедливо. Госслужащие, принимая решения, должны задавать себе этические вопросы и ориентироваться на благо и общественный интерес, а не на прибыль и выгоды прямого характера. Этика — это то, что отличает госчиновника от предпринимателя».

Иван Бегтин: «Не стоит вопрос о том, можно ли доверять решениям, принятым искусственным интеллектом. Вопрос в том, что мы будем делать, когда это неизбежно?»

В условиях развития уже существующих и появления новых цифровых технологий особое внимание следует уделить защите персональных данных. Массовые утечки конфиденциальной информации о пользователях, использование данных в злонамеренных целях — это еще не полный перечень проблем. Требуются адекватные правовые решения по обеспечению защиты персональных данных граждан.

Реализацию защиты персональных данных на международном уровне мы можем рассматривать через призму международных организаций и интеграционных объединений, которые участвуют в выработке международно-правовых документов по защите персональных данных. Мы предпочли остановиться на ЕС, МСЭ и ОЭСР для более подробного рассмотрения документов в сфере защиты данных.

На основании изученных материалов можно сформулировать следующие тезисы:

- Саморегулирование и международные стандарты должны иметь больше точек соприкосновения в правовом регулировании защиты персональных данных. Это позволит обеспечивать поэтапную реализацию процесса защиты персональных данных на транснациональном уровне и гарантировать всем пользователям надлежащую защиту;

- Научно-аналитическое исследование концепции «общедоступных данных» с привлечением интернет-компаний. Опыт интернет-компаний в регулировании данных пользователей и обращении с ними может оказаться применимым для разработки международно-правовых стандартов в сфере защиты персональных данных;

- На организационно-административном уровне важно обеспечить международно-правовой универсальный диалог между цифровыми платформами и международными организациями для реализации концепций защиты и использования персональных данных. Возможно использование аналогии проекта Horizon 2020, в котором был предусмотрен раздел «future of the internet» и рабочая программа к нему, в которой подробно описано на что конкретно будет направлено развитие и связь со смежными институтами, например, ИИ. Подобная проектная документация и оформление расходных обязательств по программе могут использоваться как пример оформления вышеназванной инициативы.