В рамках Недели науки в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова состоялась ХVI выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба КБГУ.

Свои работы на выставке представили молодые ученые из Ставропольского края, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии. Как отметила и. о. проректора КБГУ по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова, тематика проектов охватывает новации в сельском хозяйстве, медицине, строительстве и промышленности, а также новые методы в производственных процессах, материалы нового поколения, социальные проекты, робототехнику, инновационные информационные технологии и искусственный интеллект. «На стыке указанных направлений рождаются новые идеи и проекты, которые способствуют решению задач в той или иной сфере жизнедеятельности», – сказала Хаширова.

На выставке представлены такие интересные проекты, как: электростатический плазменный двигатель космического аппарата на заряженных частицах для работы в космическом пространстве; прототип экспериментального рекуператора акустической энергии техногенного происхождения; технология создания реабилитационной программы для людей, страдающих постковидным синдромом; дирижабль беспилотного типа для тушения очагов возгорания; испытание эффективности лавы дацитового состава Эльбруса в качестве модели лунного реголита для использования в космических оранжереях; разработка элементов технологии выращивания лекарственных культур; автономная система для ухода за садом и другие.

Например, Пятигорский институт представил проект получения продуктов спортивного питания на основе чечевичной муки из разных видов и сортов. Разработка направлена на импортозамещение спортивных продуктов питания. Проект прошел в финал Сколковского предакселератора, получил одобрение от Российской венчурной компании, а также вызвал интерес со стороны интеллектуального сообщества.

Экспертной комиссией определены победители в номинациях «Лучший инновационный проект», «Лучший инновационный продукт», «Лучшая инновационная идея», «Лучшая презентация проекта», «Лучшая бизнес-идея», «Лучший социальный проект».

Управление инновационной политики и международных научных связей

Отчет отдела инновационной деятельности и трансфера технологий

Оглавление:

- 1. Создание новых элементов инновационной инфраструктуры:

- 1.1. Центр инновационного консалтинга МГУ

- 1.1. Студенческий бизнес-инкубатор

- 1.2. ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова»

- 2. Развитие существующих элементов инновационной инфраструктуры.

- 2.1. Центр трансфера технологий МГУ

- 2.1.1. Систематизация работы с результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими МГУ имени М.В.Ломоносова

- 2.1.2. Создание хозяйственных обществ в соответствии с 217-ФЗ

- 2.1.3. Проведение конкурса на лучший инновационный проект МГУ (совместно с Научным парком МГУ)

- 2.1.4. Участие в выставках, ярмарках, конференциях.

- 2.2 Научный парк МГУ

- 2.2.1. «Формула успеха»

- 2.2.2. Программа «У.М.Н.И.К.» (совместно с ООО «Центр инновационного предпринимательства»)

- 2.2.3. Расширение пояса малых инновационных компаний

- 2.1. Центр трансфера технологий МГУ

В 2011 году наряду с развитием уже существующих элементов инновационной инфраструктуры МГУ, такими как Управление инновационной политики и международных научных связей, Научный парк МГУ, Центр трансфера технологий МГУ, были созданы новые структурные единицы (Центр инновационного консалтинга, Студенческий бизнес-инкубатор, ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова»), которые обеспечивают генерацию инновационных проектов и их сопровождение и поддержку в течение всего инновационного цикла, включая передачу и внедрение научных разработок и технологий на предприятиях реального сектора экономики РФ.

1. Создание новых элементов инновационной инфраструктуры:

1.1. Центр инновационного консалтинга МГУ

Целью деятельности Центра инновационного консалтинга МГУ, созданного в начале 2011 года, является содействие развитию инновационных проектов МГУ путем оказания консультационных услуг по выработке стратегии коммерциализации технологий и привлечения внешних ресурсов для реализации разработанной стратегии.

Основными задачами ЦИК являются:

- Стратегическое консультирование перспективных инновационных проектов, включая разработку бизнес-планов, финансовых прогнозов, презентаций и инвестиционных меморандумов;

- Сопровождение инвестиционных сделок с технологическими проектами;

- Повышение качества управления инновационными проектами за счёт привлечения опытных бизнесменов и менеджеров к участию в развитии инновационных компаний;

- Создание и поддержание механизмов вовлечения молодых специалистов (в том числе студентов и выпускников МГУ) в работу Центра, а также эффективную передачу знаний и опыта молодым специалистам.

- Развитие и накопление управленческих и аналитических компетенций в области выявления и продвижения коммерчески востребованных технологических проектов;

- Развитие и поддержание контактов с инвестиционным, экспертным и консультационным сообществами с целью совместной работы по развитию инновационных проектов;

В 2011 году сотрудниками Центра были достигнуты следующие результаты:

- Оказаны услуги по консультационной поддержке и разработке бизнес-планов инновационных проектов МГУ для участия в программе СТАРТ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Было подготовлено 10 проектов, 7 из которых получили поддержку Фонда по программе СТАРТ-1 в размере 1 млн. руб., 1 проект получил поддержку по программе СТАРТ-2 в размере 2 млн. руб.

- Оказаны услуги по консультационной поддержке и разработке бизнес-планов инновационных проектов МГУ для привлечения субсидий Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы. Было подготовлено 11 проектов, 10 из которых получили поддержку Департамента. Помимо субсидий г. Москвы, в результате работы проекты привлекли более 30 млн. рублей внебюджетного финансирования.

- В рамках работы Центра была проведена плановая консультационная работа по подготовке инновационных компаний МГУ к получению статуса резидента и грантов Фонда Сколково (3 компании), а также по сопровождению сделок с Фондом посевных инвестиций РВК (2 компании).

- Консультанты Центра в течение года оказывали консультационную поддержку при проведении студенческих образовательных программ «Формула ИТ», «Формула Успеха 2011» и «Формула БИО», в которых приняли участие в общей сложности 250 молодых предпринимателей.

1.1. Студенческий бизнес-инкубатор

Студенческий бизнес-инкубатор — это структура, которая создает необходимые условия для стартового развития малых инновационных предприятий и «выращивания» молодых предпринимателей.

Основная цель — подготовка поколения инициативных/творчески мыслящих специалистов с активной жизненной позицией, обладающих профессиональными навыками для развития и модернизации экономики

Основная задача — создание благоприятных условий для развития проектной, инновационной и предпринимательской деятельности посредством адресной поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых, желающих начать свой бизнес.

В начале 2011 году на конкурсной основе из 49 заявок было отобрано 5 проектов, которые стали первыми резидентами студенческого бизнес-инкубатора. Уже менее чем через год отобранные проекты превратились в малые инновационные предприятия, где созданы 38 рабочих мест.

Отобранные резиденты инкубатора стали победителям во многих предпринимательских конкурсах в том числе: программа Формула Успеха Научного Парка МГУ, конкурс инновационных проектов в рамках всероссийского инновационного конвента, Кубок Техноваций МФТИ, Бизнес Инновационных Технологий. Один из резидентов инкубатора (проект «Мобильная ДНК-диагностика») занял 2 место в международном конкурсе Intel Global Challenge, что является лучшим достижением для российских инновационных проектов за всю историю конкурса.

Суммарный объем финансирования в студенческие проекты бизнес-инкубатора МГУ имени М.В.Ломоносова превысил 20 млн.руб. В том числе инновационные проекты инкубатора МГУ получили гранты и субсидии от Фонда Сколково, Фонда Содействия развитию малых форма предпринимательства в НТС, департамента поддержки малого бизнеса города Москвы и частные инвестиции.

В экспертный совет бизнес-инкубатора МГУ привлечены представители таких компаний как «РОСНАНО», «Майкрософт», «Альянс Росно», «Руна Кэпитал» и другие.

За время существования студенческого бизнес-инкубатора МГУ были реализованы образовательные программы, в рамках которых были проведены более 20 мастер-классов, более 25 тренингов и 50 консультаций (с проектами инкубатора).

1.2. ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова»

В октябре 2011 года МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с компанией ООО «Наукоемкие технологии» объявили о начале деятельности ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова» (ООО «ЦУИС МГУ»), созданного согласно Федеральному закону № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О создании бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Главной целью ООО «ЦУИС МГУ» является развитие инновационной деятельности научного сообщества МГУ путем поиска, предоставления правовой охраны и практического применения (внедрения) конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности.

Высококвалифицированные опытные специалисты Центра — патентные поверенные, юристы и аналитики, предоставляют профессиональную помощь в организации и реализации всего спектра патентно-лицензионных услуг (проведение патентного поиска и патентных исследований, правовая охрана и защита интеллектуальной собственности, патентование и регистрация ИС, юридическое оформление документов, договоров и их сопровождение) не только по России, но и за рубежом (в США, Канаде, Китае, Японии, странах Европейского союза и др.), в том числе с использованием современной международной системы PCT. Услуги Центра заключаются не только в правовой защите указанных объектов, но и в их последующей коммерциализации, включая заключение лицензионных соглашений.

За два месяца деятельности Центр провел патентные исследования по двум темам для биологического факультета МГУ; в рамках образовательной программы «Формула Био» провел практический семинар «Основы охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности», в котором приняли участие не только студенты МГУ, но и студенты других московских ВУЗов; организовал на биологическом факультете МГУ лекцию Председателя Государственной Комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений Шмаля В.В. на тему «Международная практика охраны интеллектуальной собственности в области селекционных достижений и особенности ее применения в РФ». Специалисты Центра приняли участие в разработке образовательной программы «Основы правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности».

2.Развитие существующих элементов инновационной инфраструктуры.

2.1. Центр трансфера технологий МГУ

2.1.1. Одним из основных направлений деятельности ЦТТ МГУ в 2011 году стала систематизация работы с результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими МГУ имени М.В.Ломоносова и его структурным подразделениям.

В результате проведенной работы было выявлено и оценено 170 результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих МГУ имени М.В.Ломоносова и его структурным подразделениям. В том числе, 84 изобретения, 41 заявка на получение патента на изобретение, 5 полезных моделей, 16 селекционных достижений, 22 программы для ЭВМ, 1 товарный знак и 1 топология интегральной микросхемы. Их рыночная стоимость была оценена с привлечением независимых оценщиков ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса» в 410’647’700 руб. Подготовлены методические рекомендации по документальному оформлению нематериальных активов. До 20 января 2012 года все выявленные и оцененные результаты интеллектуальной деятельности будут поставлены на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов. Для дальнейшей работы по оценке первоначальной стоимости РИД, их учету и контролем за поступлением, внутренним перемещением и выбытием объектов нематериальных активов приказом ректора от 18 ноября 2011 года №1037 в МГУ создана Комиссия по нематериальным активам МГУ имени М.В.Ломоносова и утверждено Положение о деятельности этой комиссии.

2.1.2. Практическое применение результатов интеллектуальной собственности, принадлежащих МГУ, в 2011 году осуществлялось за счет создания хозяйственных обществ в соответствии с 217-ФЗ.

МГУ выступил соучредителем 6 таких обществ:

- ООО «Центр экспертных технологий МГУ имени М.В.Ломоносова»

- ООО «Дирекция Фестиваля науки»

- ООО «Геологический научно-методический центр МГУ имени М.В. Ломоносова (Геоцентр МГУ)»

- ООО «Институт экспериментальной экономики и финансов МГУ имени М.В.Ломоносова»

- ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М.В.Ломоносова»

- ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова»

Средний уставный капитал образованных хозяйственных обществ составил 600 тыс. руб.

Ученым Советом МГУ в 2011 году было принято решение о создании еще 4 подобных хозяйственных обществ:

- ООО «Почвенно-экологический центр МГУ имени М.В.Ломоносова»

- ООО «СтелларМед»

- ООО «РосЭкз»

- ООО «ЛИМФ»

которые в настоящий момент находятся в процессе регистрации.

В 2011 году 8 хозяйственными обществами с участием МГУ (2 было создано в 2010 году) создано 21 рабочее место для штатных сотрудников, дополнительно 134 студентов, аспирантов и научных сотрудников МГУ привлекались к деятельности компаний на основе договоров подряда. Общий годовой оборот компаний составил 38 млн. руб.

30 ноября 2011 года ООО «Центр экспертных технологий МГУ имени М.В. Ломоносова» был присвоен статус резидента инновационного центра «Сколково» (проект «Экспериментальная апробация плазменного метода быстрого воспламенения сверхзвуковых воздушно-углеводородных потоков»).

ООО «Центр анализа сейсмических данных МГУ имени М.В.Ломоносова» (ЦАСД МГУ), в период сентябрь-ноябрь были подготовлены необходимые документы и проведены презентации для аккредитации в НК Роснефть, Росгеология, ЛУКОЙЛ, Газпромгеологоразведка, БашНефть. ЦАСД МГУ является инициатором создания НП «Центра компетенций по координации научно-технических проектов и сотрудничеству в области информационных технологий для инновационного развития нефтегазового комплекса» при поддержке Фонда «Сколково». Важным событием в деятельности центра стало проведение второй конференции «Суперкомпьютерные технологии в нефтегазовой отрасли» собравшей свыше 100 специалистов нефтяных и сервисных компаний.

ООО «Дирекция Фестиваля науки» в октябре 2011 г. успешно провела 6 Фестиваль науки в г. Москве и была одним из организаторов Всероссийского Фестиваля науки. Только в Москве работало более 80 площадок Фестиваля, которые за три дня проведения Фестиваля посетило более 350 тыс. человек.

ООО «Управляющая компания биотехнологического бизнес-инкубатора МГУ имени М.В.Ломоносова» в 2011 году вела активную работу с подрядчиком строительства по проектированию внутренней инфраструктуры инкубатора, созданию технологических линий и формированию среды для малых инновационных компаний будущего инкубатора. Был разработан проект положения об инкубаторе, выработаны основные принципы и критерии отбора резидентов инкубатора.

Компания начала активно работать с основными игроками на рынке биофармацевтики. Были проведены переговоры с целым рядом фармацевтических и биотехнологических компаний (Пфайзер, Данон, Перовакс, Бинноварм, Фармстандарт, Биофонд РВК, Росбиотехнологии и другие) с целью анализа рынка потребления биофармацевтических разработок и установления партнерских отношений с основными игроками – потенциальными стратегическими инвесторами научно-технических разработок.

Компания подписала соглашение о партнерстве с биофармацевтическим кластером фонда «Сколково», в котором отражено взаимное стремление сторон к сотрудничеству в инновационной и образовательной сфере, а также в области коммерциализации проектов компании. Кроме того, компания стала участником некоммерческого партнерства «Кластер инновационной биофармацевтики «ПАРК АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ», формирующего биофармацевтический кластер в Калужской области.

2.1.3. Проведение конкурса на лучший инновационный проект МГУ (совместно с Научным парком МГУ)

Цели конкурса:

- популяризация и стимулирование инновационной деятельности сотрудников, аспирантов и студентов МГУ;

- выявление и поощрение авторов наиболее эффективных инновационных проектов;

- привлечение инвестиций в инновационную сферу, отработка механизмов финансирования инновационных проектов и различных способов продвижения их на рынок.

Конкурс проводился в двух номинациях: «Инновационная идея» и «Инновационный проект». Всего было подано 48 проектов.

Победителями стали 4 проекта в разделе «Инновационная идея»:

- Система контроля вскрытия упаковки при транспортировке – оптический сенсор на основе эффекта поверхностного плазмонного резонанса (рук. — Ширшин Е.А.).

- Наногибридные материалы на основе наночастиц металлов: от получения к коммерциализации (рук. – Мажуга А.Г.).

- Разработка способов одновременного определения метаболических маркеров митохондриальной и эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях (рук. – Шпигун О.А.).

- Разработка новых методик и устройств для медицины, энергосбережения и систем безопасности на основе взаимодействий радиации с наноструктурами (рук. – Классен Н.В.)

и 3 проекта в номинации «Инновационный проект»:

- Quadra – управляющая компания для интернет-магазинов (рук. – Гончаров А.Н.)

- Мобильная ДНК-диагностика (рук. — Ильинский В.В.).

- Высокоэффективные биосенсоры на основе новых наноструктурированных электро- и биокатализаторов (рук. – Карякин А.А.).

Победители получили сертификаты на право размещения в студенческом бизнес-инкубаторе; на прохождение стажировки в одном из бизнес-центров ведущих зарубежных университетов и на оказание услуг по подготовке бизнес-плана проекта.

2.1.4. Участие в выставках, ярмарках, конференциях.

1. «Дни малого и среднего бизнеса в России – 2011», 24-27 мая, Москва, ВВЦ

В составе общей экспозиции МГУ были представлены инновационные проекты и разработки малых инновационных компаний МГУ:

- «Волоконно-оптическая система мониторинга напряженно-деформированного состояния» и «Волоконно-оптическая система мониторинга и охраны периметра и протяженных объектов» — ООО «Оптиз»

- «Высокоэффективные биосенсоры на основе берлинской лазури: применение для клинической диагностики и спортивной медицины» — ООО «Русенс»;

- «Инновационные фармацевтические препараты (лекарственные средства) для ветеринарии — ООО «Алвита»;

- «Проект создания биотехнологического бизнес-инкубатора на базе биологического факультета МГУ» — ООО «УК Биотехинкубатор МГУ»;

- «Разработка визуального инструмента для проектирования и создания информационных систем, с помощью которого конечный пользователь может самостоятельно сконструировать систему автоматизации деятельности собственной организации» — ООО «Инноредж»;

- «Тест системы для индивидуального подбора гипоаллерегнного питания животным (кошкам, собакам и лошадям)» — ООО «Иммуновет»;

- «Фрикционные элементы из композиционных углеродных материалов для авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта» — ЗАО «ИНУМиТ».

2. Межгосударственная выставка, посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнерства», 28 июня – 3 июля 2011 г., Москва, ВВЦ

МГУ имени М.В.Ломоносова представил разработки своих малых инновационных предприятий в составе объединенной экспозиции Министерства образования и науки РФ:

- ООО «МедЭкоТест»: «Тест-системы для экспрессного химического анализа объектов окружающей среды, пищевых продуктов, биологических жидкостей и фармацевтической продукции»;

- ООО «Русенс»: «Датчики для определения лактата в поте и крови профессиональных спортсменов»;

- ООО «Иммуновет»: «Тест системы для индивидуального подбора гипоаллерегнного питания животным (кошкам, собакам и лошадям)».

3. Международная Пловдивская техническая ярмарка, 26-27 сентября 2011 г., Пловдив (Болгария)

На стенде МГУ имени М.В.Ломоносова были представлены инновационные разработки сотрудников химического, физического и биологического факультетов МГУ, которые внедряются на практике через компании инновационного пояса МГУ:

- огне- и теплозащитные материалы, композиционные материалы для авиастроения на основе вспененного графита, уплотнительные материалы из модифицированного графита, строительные материалы на основе базальтовых волокон – НПО «Унихимтек» (Авдеев В.В.);

- лабораторное оборудование для исследования в области нанотехнологий (электронно-зондовый микроскоп, атомные весы) – ООО «Центр перспективных технологий» (Яминский И.В.);

- биосенсоры для лабораторных и клинических исследований (определение лактата в крови спортсменов неинвазивными методами) – ООО «Русенс» (Карякин А.А.)

- интерфейс мозг-компьютер: управление внешними механическими устройствами (например, протезами) путем прямой передачи сигналов мозга – ООО «ИнноваТех» (Каплан А.Я.)

На открытии выставки стенд МГУ посетила официальная делегация, в состав которой входили премьер-министр Республики Болгарии Б.Борисов, министр образования, молодежи и науки Республики Болгарии С.Игнатов, зам. министра образования и науки Российской Федерации С.В.Иванец, статс-секретарь — зам. Министра энергетики Российской Федерации Ю.П.Сентюрин. Особый интерес, как у официальной делегации, так и у посетителей выставки вызвали разработки компаний ООО «ИнноваТех» и НПО «Унихимтек».

Визит официальной делегации освещали представители болгарских и российских СМИ. Отдельно компанией ВГТРК был снят специальный сюжет о разработках МГУ имени М.В.Ломоносова.

4. Конференция «Трансфер технологий и управление интеллектуальной собственностью в высших учебных заведениях», 15-16 сентября 2011 года, Москва, научный парк МГУ

Конференция была организована совместно Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (МГУ) и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) для патентных поверенных и представителей инновационной инфраструктуры вузов. В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы:

- Интеллектуальная собственность, связанная с НИОКР: Патенты, товарные знаки, секреты производства

- Трансфер технологий в ВУЗах: роль центров трансфера технологий, политика и стратегия ВУЗов в отношении интеллектуальной собственности, охрана результатов интеллектуальной деятельности, право собственности, аудит

- Передача патентных прав: лицензирование и уступка прав

- Выбор и оценка технологии в целях коммерциализации. Определение стоимости интеллектуальной собственности. IP-маркетинг

- Использование активов ИС: стратегическое партнерство и лицензирование. Вознаграждение и условия договора.

- С докладами выступили ведущие специалисты Роспатента, Управления по патентам и товарным знакам США, действующие российские и американские патентные поверенные, представители инновационной инфраструктуры российских и американских университетов. В работе конференции приняли участие более 60 человек, представляющие 15 российских вузов, в том числе 23 представителя 14 структурных подразделений МГУ имени М.В.Ломоносова.

2.2 Научный парк МГУ

2.2.1. «Формула успеха»

Научный Парк МГУ имени М.В.Ломоносова с 2004 года ежегодно проводит программу «Формула Успеха», оторая опирается на опыт Оксфордского университета и Британского Совета. Цель программы: содействие студентам, аспирантам и молодым ученым в приобретении навыков и знаний для коммерциализации результатов научных исследований и ведения предпринимательской деятельности в области высоких технологий, создании инновационных компаний.

В программу входит образовательная часть, а так же конкурс инновационных проектов. За 8 лет в программе приняли участие около 3000 человек и были разработано более 400 бизнес концепций инновационных идей, были подготовлены около 200 бизнес-планов и представлены членам жюри и инвесторам. Выпускниками программы «Формула успеха» создано и успешно работает более 35 высокотехнологичных малых инновационных предприятий.

Программа «Формула успеха» способствует:

- Популяризации инноваций в академической среде;

- Повышению мотивации студентов, аспирантов в получении экономических результатов от научной и образовательной деятельности;

- Созданию на базе разработок высших учебных заведений малых инновационных компаний с перспективными технологическими проектами;

- Повышению уровня знаний студентов и аспирантов технических специальностей в области инновационного предпринимательства.

В 2011 году Научный Парк МГУ подготовил и организовал 3 учебно-образовательных программы и 3 конкурса инновационных проектов:

- Формула ИТ (март-май 2011 года) – специализированная образовательная программа для специалистов в области информационных технологий и конкурс ИТ-проектов.

Итоги: 220 заявок. 80 проектов. 20 отобранных проектов. 3 финалиста. 3 резидента бизнес-инкубатора МГУ (Webils.ru, Introvision.ru, Веб-конструктор) - Формула БИО (сентябрь 2011 – январь 2012) — совместный проект Научного Парка МГУ и Фонда образовательных и инфраструктурных программ компании РОСНАНО для студентов, аспирантов и молодых ученых, которые развивали настоящие бизнес-проекты в области биотехнологии, фармацевтики и медицины.

Итоги 280 заявок. 70 участников. 10 команд. 8 бизнес-проектов, 5 компаний (в процессе регистрации в ИФНС №46 по г.Москве) - Формула Успеха 2011 (ноябрь -декабрь 2011 года) – очередная образовательная программа и конкурс инновационных проектов для студентов, аспирантов и молодых ученых.

Итоги: 95 заявок. 53 проекта в полуфинале. 11 проектов-финалистов. 2 резидента бизнес-инкубатора МГУ (ЭЦП SmileMe, приложение AppJets)

2.2.2. Программа «У.М.Н.И.К.» (совместно с ООО «Центр инновационного предпринимательства»):

Цель программы — выявление молодых учёных, студентов, аспирантов, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность; стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.

В 2011 году 117 студентов, аспирантов и молодых сотрудников получили поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Для выявления победителей были организованы отборочные конференции на основных естественнонаучных факультетах МГУ и две финальные конференции, по итогам которых жюри определило победителей программы.

2.2.3. Расширение пояса малых инновационных компаний

В 2011 году было создано 19 компаний с участием студентов, аспирантов и научных сотрудников МГУ, в том числе 11 по программе СТАРТ и 4 в рамках конкурса «Формула успеха». С 2004 года с начала деятельности программы СТАРТ было создано 110 таких компаний. Компаниями привлечено около 150 млн. руб. внебюджетного финансирования.

Основные направления деятельности компаний:

- Химия и новые материалы

- Биотехнологии и фармацевтика

- Производство научного оборудования

- Экология

- Информационные технологии.

Научным парком МГУ (совместно с ЦТТ МГУ) предоставляются услуги по регистрации малого предприятия, предоставлению помещений, рабочих мест и юридического адреса, ведению бухгалтерского учета, помощь в подборе персонала, реализуются программы повышения квалификации руководителей компаний (семинары, тренинги, стажировки), проводятся консультации по экономическим, юридическим вопросам, вопросам в области интеллектуальной собственности.

Всего в инновационном поясе МГУ в данный момент насчитывается около 170 компаний. Объем произведенной продукции всеми компаниями инновационного пояса МГУ составляет около 5 млрд. руб.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, стартовал приём заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства.

«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. Грант до 30 млн рублей предприниматели могут получить при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта. Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом. Срок выполнения работ по условиям конкурса – 12 месяцев. Подать заявку на участие можно до 10:00 по московскому времени 17 апреля 2023 года.

«Поддержка малых наукоёмких предприятий является базой для экономического роста и технологического суверенитета страны. Учитывая, что приоритет в рамках конкурса «Коммерциализация» отдается предприятиям, успешно реализующим импортозамещающую продукцию, данная мера поддержки приобретает стратегический характер. Именно малые компании готовы предложить адекватную замену иностранным технологиям и услугам, способны решать проблемы с комплектующими и восполнять технологические цепочки», – сказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. Он добавил, что преимущество при отборе также получат заявки тех компаний, которые имеют положительную финансово-экономическую историю и подтвержденный спрос, успешно выпускают продукцию и планируют расширение производства, а также обладают налаженным взаимодействием с крупным российским бизнесом.

Также в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» идёт приём заявок по конкурсу «Старт-СОПР». По его условиям грант до 4 млн рублей могут получить физические лица и малые предприятия, планирующие реализовать проекты в сферах социального предпринимательства, спорта, экологии, развития городской среды. Срок выполнения НИОКР для участников программы «Старт-СОПР» составляет 12 месяцев. Приоритет будет отдаваться заявителям, использующим для реализации проектов меры поддержки центров «Мой бизнес».

Получить подробную информацию о грантовых конкурсах и подать заявки на участие можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Поддержка реализуется в рамках Нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства

1 марта 2023 10:00

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов, стартовал приём заявок на участие в программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение собственного производства.

«Данный конкурс, в частности, направлен на финансирование предприятий, уже завершивших НИОКР и стремящихся к масштабированию производства. В этой фазе МСП особенно нуждаются в средствах для развития. Грант даёт такую возможность, и бизнес ей активно пользуется – в 2022 году по программе «Коммерциализация» поддержку получили 233 проекта на сумму около 6 млрд рублей», – отметила директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Конкурс направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи крупного бизнеса. Грант до 30 млн рублей предприниматели могут получить при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере не менее 50% суммы гранта. Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом. Срок выполнения работ по условиям конкурса – 12 месяцев. Подать заявку на участие можно до 10:00 по московскому времени 17 апреля 2023 года.

«Поддержка малых наукоёмких предприятий является базой для экономического роста и технологического суверенитета страны. Учитывая, что приоритет в рамках конкурса «Коммерциализация» отдается предприятиям, успешно реализующим импортозамещающую продукцию, данная мера поддержки приобретает стратегический характер. Именно малые компании готовы предложить адекватную замену иностранным технологиям и услугам, способны решать проблемы с комплектующими и восполнять технологические цепочки», – сказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. Он добавил, что преимущество при отборе также получат заявки тех компаний, которые имеют положительную финансово-экономическую историю и подтвержденный спрос, успешно выпускают продукцию и планируют расширение производства, а также обладают налаженным взаимодействием с крупным российским бизнесом.

Также в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» идёт приём заявок по конкурсу «Старт-СОПР». По его условиям грант до 4 млн рублей могут получить физические лица и малые предприятия, планирующие реализовать проекты в сферах социального предпринимательства, спорта, экологии, развития городской среды. Срок выполнения НИОКР для участников программы «Старт-СОПР» составляет 12 месяцев. Приоритет будет отдаваться заявителям, использующим для реализации проектов меры поддержки центров «Мой бизнес».

Получить подробную информацию о грантовых конкурсах и подать заявки на участие можно на сайте Фонда содействия инновациям.

Дата публикации:

1 марта 2023

Ссылка:

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_nachalo_priyom_zayavok_na_vydachu_grantov_innovacionnomu_malomu_biznesu_v_ramkah_nacproekta_msp.html

Цитировать:

Гусарова М.С. Проблемы инновационного развития России: анализ факторов и институциональные решения // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 4. – С. 1383-1402. – doi: 10.18334/vinec.11.4.113870.

Аннотация:

Оценивая состояние инновационного развития в показателях национальной статистики, можно прийти к выводу, что за пятилетний период динамика показателей существенно не изменилась. Рост инновационного развития идет медленными темпами. В работе на основе анализа национальных и региональных статистических данных сделан вывод о наличии существенных противоречий в развитии инновационной политики. Все это неминуемо влечет за собой изменение институциональных элементов инновационной политики как на уровне страны, так и в регионах и поиск возможности для развития данных направлений.

В работе представлена попытка улучшить систему институтов инновационного развития, и предложено понятие «инновационно-развивающейся организации» как особый подход к формированию институциональной среды для более успешной реализации целей инновационного развития с помощью акцента на использование человеческих ресурсов. Материалы статьи будут полезны научным работникам, занимающимся вопросами инновационного развития и органам региональной власти.

Введение

Современный этап инновационного

развития России оценивается в показателях глобального инновационного индекса

как средний, обозначив позицию России в 2021 г.: 45-е место из 132 стран.

Отдельные позиции индекса поднимаются до 29-го места, другие имеют регресс.

Так, позиция «институты и инфраструктура» инновационного развития в 2021 году

снизилась существенно. В результате анализа статистических и аналитических

источников установлено, что реализация целей инновационного развития проходит

слишком медленно именно из-за ряда противоречий, о чем свидетельствуют данные.

Решением может послужить обновление

институтов инновационного развития в виде создания инновационно развивающихся

организаций, которые являются представителями инновационной структуры сетевого

взаимодействия субъектов, имеющей единый центр управления персоналом, занятого

в инновационных процессах.

Целью настоящего исследования

является анализ инновационного развития и определение необходимости совершенствования

инновационной инфраструктуры для более качественного использования человеческих

ресурсов.

Авторская концепция основана на

трудах представителей теории организации Мильнера Б.З. [1, с. 7] (Milner, 2009, р. 7),

Смирнова Э.А. [2, с.

144] (Smirnov,

2014), Подлесных В.И. [3] (Podlesnyh, 2003) и

институционального учения, представленного в трудах Сухарева О.С. [12] (Sukharev, 2012).

Согласно выбранным подходам, факторы институтов инновационной экономики являются

определяющими в реализации инновационной политики на уровне национальной и, что

важно, региональных инновационных систем.

Доказательной

базой послужили опубликованные статистические и аналитические данные об

инновационном развитии России, федеральных округов, представленные в материалах

Росстата [4]

и ВШЭ [5]

(Gokhberg,

Ditkovskiy, Evnevich et al., 2021). Достижение поставленной цели исследования

осуществляется посредством проведения обзорного анализа существующей литературы

с применением общенаучных и специализированных методов, таких как анализ,

синтез, методы структурного анализа, индукции и дедукции, научной аналогии.

В

работе для достижения цели исследования проведен анализ литературы с

применением общенаучных методов: анализ, синтез, дедукции и индукции,

Глобальный инновационный

индекс России в 2021 году

Современный этап

экономического развития общества характеризуется усилением ведущего значения

научно-технического прогресса и интеллектуализации основных факторов

производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании,

образовании кадров, в развитых странах приходится от 80% до 95% прироста ВВП.

Важнейшим фактором конкурентоспособности стало внедрение новых технологий.

Данный тип экономического развития относится к инновационному. Главными

признаками инновационной экономики современного периода стали: глобализация и

сетевизация ее структуры, рост использования знаний. Несмотря на рост и

развитие этих факторов экономики, лишь малое число предприятий используют их в

своей деятельности.

Для оценки национальных

инновационных систем используется глобальный инновационный индекс (ГИИ) [5] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2021). В 2021 году Россия заняла 45-е

место из 132 стран, что на 2 уровня выше уровня предыдущего года и на 1 – 2019-го.

По субиндексу «Ресурсы инноваций» показатель составил 43, по субиндексу «Результаты

инноваций» – 52. В целом динамика в основном положительная, однако ее прирост

незначителен. Отдельно по позициям можно отметить, что высокая растущая позиция

остается у показателя «Человеческий капитал и наука» – 29-е место, «Развитие

технологий и экономики знаний» – 48-е. Остается слабой, но растущей, позиция

институтов – 67. По показателям «Уровень развития бизнеса» – 44, «Уровень

развития рынка» – 61, «Инфраструктура» – 63 наблюдается спад по сравнению с

предыдущими периодами. Таким образом, в 2021 г. в России наблюдается

улучшение позиции в ГИИ за счет роста человеческого капитала и науки, развития

рынка в части торговли и роста масштабов внутреннего рынка, бизнеса, технологий

и экономики знаний. Слабые стороны – слабость институциональной структуры,

инфраструктуры, а также уровень развития рынка в части показателей инвестиций и

венчурного капитала.

В том же документе

отмечается, что позиции России стали укрепляться в 2020 г. и прирост

индекса по прогнозам будут нарастать, обнадеживающие перспективные оценки

развития бизнеса и обновление приоритетов инновационной политики в целом

являются основой для укрепления позиции России в ГИИ. Можно говорить об

отсутствии единого подхода к формированию качественных показателей и о

субъективности, однако динамика известных показателей надежно свидетельствует

об изменениях.

Анализ

статистических данных об инновационном росте национальной и региональных

инновационных систем

Рассматривая национальный

срез статистических показателей инновационного развития России, нами выделены

следующий ряд показателей, характеризующих динамику инновационного развития и

инновационной активности российских предприятий [1] (табл. 1).

Таблица 1

Динамика инновационного развития

российских предприятий

|

Показатели |

В целом по Российской Федерации |

Удельный вес, % |

||||||||

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2017 / 2016 |

2018 / 2017 |

2019 / 2018 |

2020 / 2019 |

2020/ 2016 |

|

|

Совокупный уровень инновационной активности [2] |

8,4 |

14.6 |

12.8 |

9,1 |

10,8 |

173,8 |

87,8 |

71,1 |

108 |

128,5 |

|

Удедьный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе организаций, тыс. |

7,3 |

20,8 [3] |

19,8 |

21,6 |

23 |

— |

95,2 |

109 |

106,4- |

— |

|

Среднесписочная численность работников организаций, осуществляющих инновационную деятельность, тыс. чел. |

3107,7 |

3065,2 |

3049,4 |

нет данных |

нет данных |

98,6 |

99,5 |

— |

— |

— |

|

Число научно-исследовательских подразделений в организациях, осуществляющих технологические инновации |

2672 |

2673 |

2889 |

нет данных |

нет данных |

100 |

108,1 |

— |

— |

— |

|

Численность работников в подразделениях, выполнявших научные исследования и разработки, чел. |

93633 |

95836 |

99402 |

нет данных |

нет данных |

102,4 |

103,7 |

— |

— |

— |

|

Численность персонала (исследователей), занятого научными исследованиями и разработками, тыс. чел. |

370,4 |

359, 8 |

347,9 |

348,2 |

346,5 |

97,1 |

96,7 |

100,1 |

99,5 |

93,6 |

|

Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации организаций, млрд руб. |

1284,6 |

1404,9 |

1472,8 |

1954,1 |

2134,0 |

109,4 |

104,8 |

132,7 |

152,1 |

166,1 |

|

Финансирование науки из средств федерального бюджета, млрд руб. |

40,3 |

37,8 |

42,1 |

48,9 |

54,96 |

93,8 |

112,7 |

116,3 |

121,6 |

136,4 |

|

Внутренние затраты на научные исследования, всего млрд руб. |

943,8 |

1019,2 |

1028,2 |

1134,8 |

1174,5 |

107,9 |

100,9 |

110,3 |

120,2 |

124,4 |

|

Доля финансирования науки из средств федерального бюджета во внутренних затратах на научные исследования, % |

42,6 |

37 |

40,9 |

42,4 |

46,8 |

86,8 |

110,5 |

103,7 |

99,5 |

109,8 |

|

Кооперационные связи в инновационной сфере: уд. вес организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации, % (промышленное производство/деятельность в сфере телекоммуникаций) |

28,6/ 16,6 |

27,4/ 17,4 |

27,7/ 12,1 |

— |

95,8/ 104,8 |

101/ 69,5 |

— |

— |

— |

Источник: Наука и инновации:

Федеральная служба государственной статистики [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (Дата обращения 20.11.2021).

За период 2016–2020 гг.

наблюдается слабая динамика совокупного уровня инновационной активности,

практически без движения индекс удельного веса организаций, осуществляющих

технологические инновации, в общем числе организаций, число

научно-исследовательских подразделений в организациях, осуществляющих технологические

инновации, и численность работников в подразделениях, выполнявших научные

исследования и разработки. На фоне такого «стабильного» состояния показатели

затрат на технологические (продуктовые, процессные) инновации организаций

растут, а также выросли показатели финансирования науки из бюджетных средств,

что подтверждается активной грантовой деятельностью различных государственных

научных фондов. Отдельные данные по научной и инновационной деятельности,

которые предоставил Росстат за 2020 г., свидетельствуют об изменении структуры затрат на инновации,

означают переход от традиционного уклада финансирования добывающих отраслей к

финансированию новых, появившихся на фоне пандемии в 2020 г. (зеленые

технологии, технологии промышленных вычислений и больших данных, технологии для

обеспечения энергоэффективности, прогрессивные методы организации и управления

производством) [6]. Упомянутый вызов является определяющим в инновационном развитии

российской экономики.

Данные национальной

статистики дополняют проводимые авторитетными институтами опросы [7]. Так,

выявлены группы факторов, препятствующих инновациям (по критерию «решающий» и «значительный»):

экономические (недостаток собственных средств, высокая стоимость нововведений,

недостаток финансовой поддержки со стороны государства), внутренние (недостаток

квалифицированного персонала, неразвитость институциональной среды). Заметим,

что эти факторы повторяются в статистике и в расчетах ГИИ.

Инновационное развитие

России так же, как и других стран, базируется на подходе национальной

инновационной системы (НИС), которая появилась сравнительно недавно и содержит

в себе принцип централизации всех видов регулирования инновационной

деятельности – экономическое, правовое, финансовое, организационное. И это необходимое

условие формирования инновационного роста, так как в инновационном развитии

содержится стратегический замысел стабильного роста экономики страны и мира.

Развитие национального инновационного механизма имеет характер сложной и

масштабной задачи, поэтому требуется увязка действий всех субъектов:

государства, экономического и научного сообществ [8] (Bokachev, 2020). Тем не менее в ряде исследований отмечается ее

малоэффективный характер, и проблема состоит в наличии конкуренции на уровне регионов,

в их различии регионального потенциала, когда государству сложно создать

единую, отвечающую требованию сбалансированности и интеграции НИС [9] (Turchaninova, Khrapov, 2021).

И тогда в дополнение, по

нашему мнению, концепции НИС выступает концепция региональной инновационной

системы (РИС). Данная система становится активной при реализации регионального

потенциала, который имеет существенные различия в каждом регионе. А

региональный потенциал содержат все аспекты региональной экономики, и они являются

главными компонентами конкурентоспособности региона.

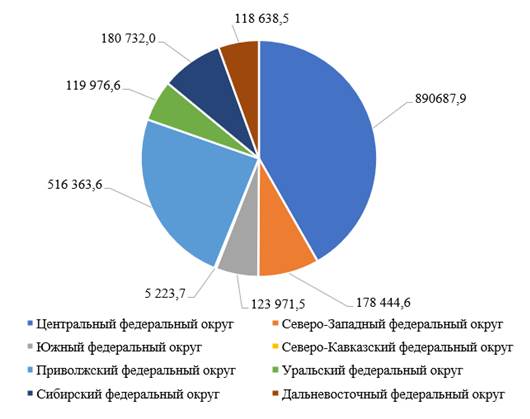

По регионам России в

разрезе федеральных округов ситуация инновационного развития имеет следующую

картину. По показателю «Удельный вес затрат на инновационную деятельность в

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ» по федеральным округам она

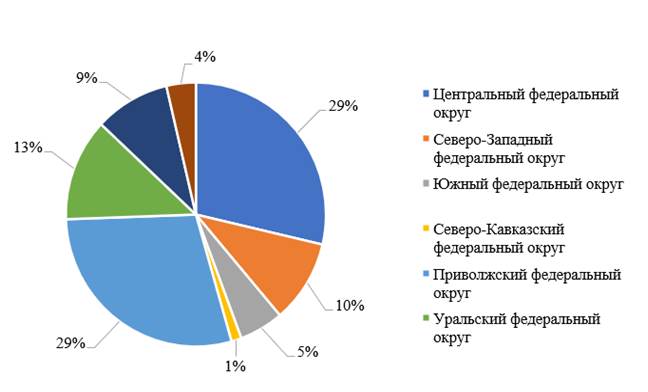

представлена на рисунке 1. Объем в целом по России составил 2,8% от

всех затрат.

Затраты на инновационную

деятельность организаций по субъектам Российской Федерации всего составили в 2020 г.

2134038,4 млн руб. (рис. 1).

Рисунок 1. Затраты на инновационную

деятельность организаций, по субъектам Российской Федерации всего2020 г. млн

руб.

Источник: Федеральная

служба государственной статистики [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1

(дата обращения: 20.11.2021).

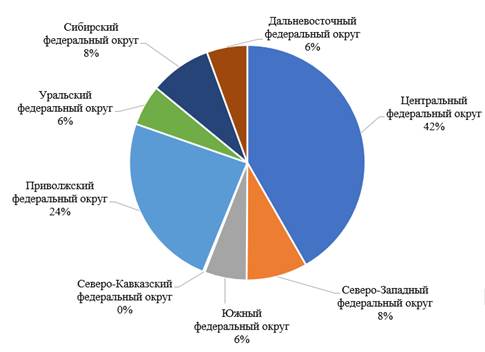

Четко прослеживается

лидер затрат – Центральный федеральный округ. В % по федеральным округам та же

картина имеет вид, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2. Соотношение затрат на инновационную

деятельность организаций по субъектам Российской Федерации в 2020 г., млн

руб. / %

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].

– Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения:

20.11.2021).

Удельный вес организаций,

осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных

организаций по субъектам Российской Федерации также имеет неоднородный вид (рис. 3).

Распределение

предприятий, изображенное на рисунке 3, отражает неоднородность, но

более ровную по сравнению с распределением затрат на инновационную деятельность.

Уровень инновационной

активности организаций по субъектам Российской Федерации свидетельствует о

высокой его активности в Центральном ФО, а самый низкий зафиксирован в

Северо-Кавказском (рис. 4).

Рисунок 3. Удельный вес организаций,

осуществлявших технологические инновации в 2020 г.,%

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Рисунок 4. Уровень инновационной активности

организаций по субъектам Российской Федерации в 2020 г., индекс

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Сведения об использовании

объектов интеллектуальной собственности по субъектам Российской Федерации за

2020 год в разрезе видов объектов по субъектам Российской Федерации

представляют собой также непропорциональную структуру, что наглядно

продемонстрировано на рисунке 5.

Рисунок 5. Сведения об использовании объектов

интеллектуальной собственности по субъектам Российской Федерации в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1

(дата обращения: 20.11.2021).

Используемые передовые

производственные технологии по субъектам Российской Федерации представлены на рисунке 6

и в общем объеме составили 242931 единиц.

Рисунок 6. Используемые передовые

производственные технологии по субъектам Российской Федерации в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Структура численности в

целом по России для наглядности и сравнения представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Структура численности персонала,

занятого научными исследованиями, в целом по России в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Численность персонала,

занятого научными исследованиями и разработками, по категориям по Российской

Федерации, всего 679333 чел., структура занятых представлена на рисунке 9.

Рисунок 8. Численность персонала, занятого

научными исследованиями и разработками, по категориям по Российской Федерации в

2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Анализ официальных

статистических данных, представленных выше, свидетельствует о неоднородности

субъектов и их вклада в инновационное развитие России. В аналитических

сборниках, которые выпускает НИУ ВШЭ, представлен более подробно расчет

рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, в последнем из

которых, за 2020 г., отражена позиция регионов и диспаритеты, связанные с

рядом причин [10]. Во-первых, это существенные различия в условиях реализации

инновационных изменений, к которым относят экономические, кадровые, финансовые,

производственные и институциональные [11]. Во-вторых, большое влияние оказывают регионы

– лидеры инновационного развития, влияющие на асимметричность пространственного

развития, на данный момент это Чувашская Республика, Москва, Санкт-Петербург,

Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Республика Мордовия. В

указанных регионах общий объем инвестиций в инновации составляет свыше 40%

общего объема инвестиций в инновации и более трети (35%) объема произведенной в

России инновационной продукции. Полагаем, что такая ситуация сложилась

исторически, в силу высокой концентрации вокруг данных регионов научного

кластера, развитости производства и географической близости к западу. Тем самым

можно говорить о высокой готовности представленных регионов к дальнейшему

развитию по инновационному типу.

Анализируя тенденции

инновационного развития по представленным в исследовании данным, можно выделить

ряд противоречий, характеризующих особенности инновационного развития России.

Важным противоречием

является отсутствие комплексного

системного подхода к формированию и использованию внутренних ресурсов, в

частности квалифицированных кадров, как на уровне государства, так и регионов.

Другим противоречием становится рост расходов на НИОКР без реального внедрения

разработок и научной кооперации. Третье противоречие вызвано необходимостью

изменения структуры затрат на инновации, переходом от традиционного уклада

финансирования добывающих отраслей к финансированию новых, появившихся на фоне

пандемии в 2020 г. (зеленые технологии, технологии промышленных вычислений

и больших данных, технологии для обеспечения энергоэффективности, прогрессивные

методы организации и управления производством), что неминуемо влечет за собой

изменение инновационной политики в регионах и поиск возможности для развития

данных направлений.

В целях нивелирования

пространственной асимметрии инновационного развития большое значение

приобретает такой важный фактор, который выделяется в научных и аналитических

изданиях, как качество инновационной политики, показателями которого стали, по

версии «рейтинга», нормативно-правовая база инновационного развития на уровне

регионов, организационное обеспечение, бюджетные затраты на науку и инновации и

участие в федеральной научно-технической и инновационной политике [10] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg

et al., 2021).

На наш взгляд, очевидным

становится необходимость изучения теоретических аспектов и опыта организаций,

занимающихся инновационной деятельностью, в вопросах их функционирования и

использования внутренних ресурсов, направленных на создание инноваций, а также

опыт взаимодействия таких организаций с государственными и региональными

институтами инновационного развития.

Инновационно развивающаяся

организация как инструмент совершенствования политики инновационного развития

регионов

В теоретическом плане

важное место в вопросах исследования инновационного развития отведено теории

институтов, в том числе неоинституциональной теории. В ней указывается на

необходимость анализировать факторы внешней и внутренней среды, действующие на

возможность инновационного развития социально-экономических систем, в том числе

региона, с учетом его институциональных особенностей [9] (Turchaninova, Khrapov, 2021). Главной характеристикой

инновационного развития можно считать динамизм и сложность всех факторов. Учет

факторов среды, которые задают инновационный рост региона и его динамику, может

быть рассмотрен с позиции принципа неоднородности [12] (Sukharev, 2012). По мнению Сухарева О.С., он означает, что быстро

приспосабливаются к изменяющимся условиям те системы, которые неоднородны в

своем составе. С позиции анализа инновационного развития региона мы понимаем

этот принцип как способность региона формировать сложные

социально-экономические системы, создающие и одновременно реализующие

возможности для активизации инновационного развития, построенные в поддержку

инновационной региональной политике. В развитие этого постулата необходимо

рассмотреть понятие инновационно развивающейся организации как явления нового и

на данный момент недостаточно изученного, которая относится к

социально-экономическим системам.

В исследованиях по

инновационному развитию встречаются такие понятия: инновация, инновационное

развитие, инновационный потенциал, инновационная деятельность. Понятие «инновация»

изучено в трудах отечественных и зарубежных классиков и современных ученых: Й.

Шумпетер, В.Г. Медынский, Г.М. Гвишиани, Л. Водачек, Р.А. Фатхутдинов, Л.А.

Климова и др. Основным посылом в понимании этого термина служит понимание того,

то инновация нацелена на удовлетворение потребностей общества и имеет

экономическую выгоду, а значит, ведет к экономическому росту. Основное ее

свойство – новизна. В. Дейн предлагает классифицировать инновации на

продуктовые (новые товары), рыночные (новые способы и области распространения

товара) и инновации-процессы (технологические, управленческие,

организационные). В современных условиях развития экономики инновации являются

основой удержания конкурентоспособности предприятий путем изменения внутренних

факторов. Важнейшим условием адаптации организаций к новым условиям ведения

бизнеса в инновационной экономике станет переход на инновационное развитие с

учетом внешних факторов. Те предприятия, которые не выбирают путь

инновационного развития, станут аутсайдерами.

Инновационное развитие охватывает

каждую сферу деятельности компании и служит для создания новых результатов

(товара, услуги или технологии) и базируется на: основе внутренней организации,

внешней организации либо при помощи контрактов, либо на основе венчурного

капитала [7].

У организаций существуют

три пути инновационного развития: продуктовый, технологический, социальный [14] (Klimova, 2017). Продуктовый обеспечивает обновление

потенциала в сбыте продукции, технологический – обновление производственного

потенциала, ведущего к снижению затрат и повышению экологичности производства,

а социальные способствуют повышению качественных характеристик социальной

сферы.

Реализация инновационного

развития базируется на наличии у организации инновационного потенциала. Термин,

часто встречающийся и используемый в науке и практике, имеет различное

толкование. Однако ученые и практики в своем понимании сходятся в одном: это

комплекс различных видов ресурсов или структурных компонентов внутренней среды,

позволяющих организации осуществлять инновационную деятельность или достигать

намеченных инновационных целей [15] (Kochetkov, Kochetkova, 2014). Составными частями инновационного

потенциала могут быть ресурсный, проектный, производственно-функциональный,

организационно-управленческий потенциал. Главное внимание уделяется кадровой

составляющей ресурсного потенциала и необходимости ее формирования для

реализации целей инновационного развития. Главной компонентой инновационного

развития является инновационная деятельность предприятия. Понимая всю сложность

и противоречивость термина «инновационная деятельность», в исследовании будем

придерживаться точки зрения П. Друкера [16] (Druker, 2007): «инновационная деятельность – это особый инструмент, позволяющий

предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые возможности».

Инновационная деятельность определена рядом ученых как комплекс взаимосвязанных

процессов и явлений, как процесс создания и как процесс создания и реализации

инноваций, как многоуровневая категория, охватывающая все стадии экономической

системы и влияющая на особенности ведения инновационной политики.

Подводя итог

вышесказанному, отмечаем, что инновационное развитие как сложный процесс

базируется на целях, факторах, действиях и, особенно отмечается, на

организационных структурах, а также способах мотивации и финансирования. Кроме

того, обязательным становится наличие инновационной среды, спроса на инновации,

развитость инфраструктуры, в том числе институтов, формирующих успешность

инновационного развития. Принимая во внимание тот факт, что Российская

Федерация неоднородна в инновационном развитии регионов и имеет массу известных

нереализованных в регионах уникальных преимуществ, следует большое внимание

уделить развитию системы управления инновационным развитием и созданию более

устойчивых социально-экономических систем в регионах, направленных на

инновационное развитие, но не являющихся на данный момент регионами-лидерами,

на базе принципа горизонтальной кооперации и координации, отличающихся высокой

неоднородностью.

Таким образом, считаем,

что необходимо модернизировать так называемые социальные институты, призванные

обеспечить инновационное развитие регионов, но не выполняющие заданную цель.

Для этого предлагается сформировать понятие «инновационно развивающаяся

организация».

Термин «организация»

изучается во множестве наук, в менеджменте его исследованием занимаются

представители школы теории организации Мильнер Б.З., Смирнов Э.А., Подлесных

В.И. и др. ученые [1–3] (Milner, 2009; Smirnov, 2014; Podlesnyh, 2003). В общем виде организация

представляет собой процесс или явление. Организация как явление трактуется как

сознательно координируемое социальное образование с определенными границами,

которое функционирует на относительно постоянной основе для достижения общих

целей [3]

(Podlesnyh, 2003). Любая организация ̶ это социально-экономическая система, в

которой главным и наиболее активным элементом выступает человек. В связи с этим

в основе социально-экономической системы лежит совокупность общественных,

коллективных (групповых) и личных интересов, которые оказывают большое влияние

на состояние и развитие этой системы. С позиции системного подхода «организация»

понимается как социотехническая система, которая взаимодействует с внешней

средой посредством входа и выхода и называется открытой. Организация всегда

представляет собой некий порядок, обусловленный планомерным и правильным

расположением частей, определенным их взаимосвязью. Однако каждая организация

обладает уникальностью и специфическими присущими только ей свойствами и

характеристиками. Организация обладает известными в силу их хрестоматийности

свойствами, однако стоит уточнить некоторые из них – наличие сложной системы

управления, имеющий иерархический вид; наличие неделимого взаимосвязанного

состава элементов, которые могут меняться. В зависимости от целей организации

система управления ею имеет разный вид, и в зависимости от внешних воздействий

сама система может изменяться.

Из вышесказанного можно

сделать следующие выводы: организация – это сложная социально-экономическая

система, которая формируется на основе целей субъектов – индивидумов, органов

власти и др. Организации имеют границы, то есть некие параметры, определяемые

как географически, экономически, финансово, кадровым ресурсом и другими

ресурсами, принадлежащими ей. И самое главное – роль организации – как

генератора ресурсов для превращения их в ценности и создание общественных благ

для развития человечества.

Практика создания условий

для инновационного развития разных стран, опубликованных в научных изданиях,

позволила выявить факторы успеха: стратегическое управление, объединение

предпринимательских структур в пространственные структуры, использование

принципа интеграции для создания и развития различных форм пространственного

объединения рыночных субъектов [17–19] (Zabolotskaya, Naatyzh, 2018; Bekov, Ivanov, Surina, Tukkel,

2009; Akhenbakh, 2012). По такому пути пошли все развитые страны, а также Китай, Финляндия,

Корея. Принимая во внимание эти факторы успеха, добавим, что в данный период

сетевизации бизнеса и его цифровизации необходимо дополнить такими элементами,

как базы знаний, социальные сети и др.

В исследовании на основе

анализа понятий «организация», «инновационное развитие» установлено, что

инновационно развивающаяся организация – это открытая социально-экономическая

региональная система, построенная на принципах стратегического управления, интеграции,

пространственного объединения предпринимательских и других инфраструктурных и

институциональных элементов инновационного развития, вовлеченная в глобальный

процесс поступательного изменения качественных характеристик общества в сторону

улучшения на основе полного и качественного использования интеллектуальной

(субъективной, «человеческой» и объективной, на основе знаний и технологий)

составляющей и осуществляющая инновационную деятельность (повышение

эффективности через инновации), ведущую к указанным изменениям.

Заключение

Путь на инновационное

развитие является единственно правильным вектором развития национальной

экономики. Однако на этом пути в процессе его прохождения встречается множество

проблем, главной из которой называют проблему учета территориального/регионального

фактора и необходимости активизации инновационного развития через создание в регионах

действенной инфраструктуры и институциональной поддержки для получения

синергетического эффекта всех элементов новой экономики. В работе предложено

создавать так называемые инновационно развивающиеся организации, которые на

основе интеграции предпринимательских, инфраструктурных и институциональных

элементов инновационной среды в условиях всеобщей цифровизации и сетевизации

позволят создать более качественные условия для реализации планов

инновационного развития.

[1] Систематизировано автором на основании данных: Наука и

инновации: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].

– Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (Дата обращения

20.11.2021) и Индикаторы инновационной деятельности: 2021 : статистический

сборник / Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева,

К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа

экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2021/

[2] В том числе наибольший индекс (более 50%) инновационной

активности по видам деятельности характерен высокотехнологичные отрасли —

52,7, – производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 53,6; –

производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего

оборудования – 60, научные исследования и разработки – 61,4.

[3] Скачок обусловлен изменением критериев 4-й редакции

руководства ОСЛО.

1. Мильнер Б.З. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. / Монография. — Москва: ИНФРА-М, 2009. – 624 c.

2. Смирнов Э.А. Институциональная технология формирования государственных решений // Управленческие науки. – 2014. – № 1. – c. 142-146.

3. Подлесных В.И. Введение в теорию организации // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики (технического университета). – 2003. – № 7. – c. 5-11.

4. Наука и инновации. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

5. Гохберг Л.М., Дитковский К.А., Евневич Е.И. и др. Наука. Технологии. Инновации: 2021. / Краткий статистический сборник. — М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 92 c.

6. Гохберг Л.М., Дитковский К.А., Евневич Е.И. и др. Наука. Технологии. Инновации: 2021. / Краткий статистический сборник. — М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 92 c.

7. Гохберг Л.М., Дитковский К.А., Евневич Е.И. и др. Наука. Технологии. Инновации: 2021. / Краткий статистический сборник. — М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 92 c.

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 25.10.2021).

9. Официальный сайт Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru (дата обращения: 25.10.2021).

10. Бокачев И.Н. Процесс формирования концепции национальной инновационной системы: ключевые проблемы/ // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2020. – № 1. – c. 98-109. – doi: 10.22363/2313-2329-2020-28-1-98-109 .

11. Турчанинова Т.В.. Храпов В.Е. Инновационное развитие судоремонтных предприятий в рамках морехозяйственной деятельности приморского региона Арктической зоны России. / Монография. — Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН, 2021. – 13-14(135) c.

12. Абдрахманова Г.И., Вишневский К.О.,Гохберг Л.М. и др. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. / Том. Выпуск 7. — М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 274 c.

13. Москвина О.С., Маковеев В.Н. Статистический анализ пространственной неравномерности инновационного развития российских регионов // Проблемы развития территории. – 2019. – № 5(103). – c. 124-127. – doi: 10.15838/ptd.2019.5.103.8 .

14. Сухарев О.С. Институциональное планирование, траектории институционального развития и транзакционные издержки // Журнал институциональных исследований. – 2012. – № 3. – c. 95-111.

15. Лапаева Л.В., Лапаев П.А. Методические основы инновационного развития предприятия // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. – № 6. – c. 36-41.

16. Климова Л.А. Инновационное развитие предприятия. — Могилев: Белорус.- Рос. ун-т., 2017. – 40-71(215) c.

17. Кочетков С.В., Кочеткова О.В. Инновации и экономических рост: вопросы измерения и регулирования // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. – 2014. – № 1. – c. 375-384.

18. Друкер П. Бизнес и инновации. / Пер. с англ. Монография. — М.: Вильямс, 2007. – 423 c.

19. Подлесных В.И. Введение в теорию организации // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики (технического университета). – 2003. – № 7. – c. 5-11.

20. Заболоцкая В.В., Наатыж Д.Х. Анализ и тенденции развития торгово-экономического взаимодействия стран БРИКС: взгляд из РФ // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 9(98). – c. 550-556.

21. Беков М.Б., Иванов В.В., Сурина А.В., Туккель И.Л. Управление инновациями: национальные и региональные системы // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2009. – № 5(87). – c. 13-20.

22. Ахенбах Ю.А. Формирование и развитие научно-производственных кластеров в регионе: теория, методология, практика. — Воронеж: Институт менеджмента, маркетинга и финансов, 2012. – 362 c.