1.Международная

экономика: содержание; объекты и

субъекты.

Предметом

теории мировой экономики

является экономическая взаимозависимость

между странами. Изучается поток

товаров, услуг и платежей между страной

и остальным миром; политика направленная

на регулирование этого потока, и ее

воздействие на благосостояние страны.

Мировая

экономика

представляет собой совокупность

национальных хозяйств отдельных

стран, участвующих в международном

разделении труда и связанных системой

международных экономических отношений.

В

предмет МЭО

входит изучение двух важнейших

составляющих: собственно международные

экономические отношения и механизм

их реализации.

Международные

экономические отношения (МЭО)

– это система хозяйственных связей

между странами, группами стран, а также

отдельными юридическими и физическими

лицами

Механизм

МЭО включает

в себя правовые нормы и инструменты

по их реализации (международные

экономические договоры, соглашения

и т. д.), соответствующую деятельность

международных экономических организаций,

направленную на реализацию целей по

развитию МЭО

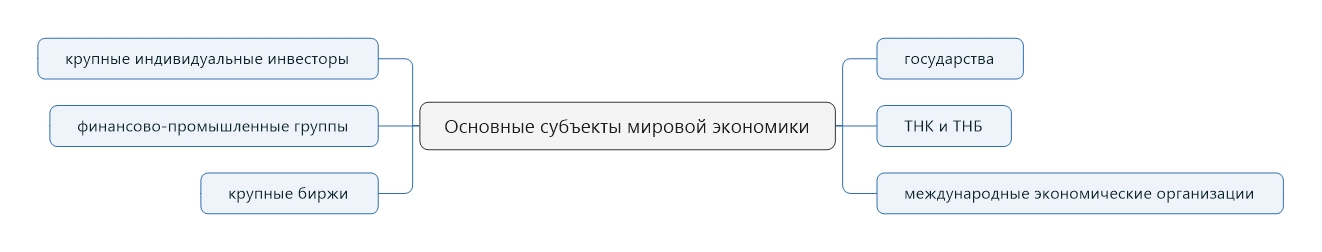

Субъекты

мирового хозяйства

– это хозяйствующие единицы, обладающие

необходимым капиталом, способные

организовать производственную

деятельность на международном

хозяйственном пространстве и обладающие

определенными международными правами

и обязанностями

В

качестве объектов

международной экономики выступают,

также, товары и услуги, обращающиеся

в международной торговле, объем

которой сегодня составляет около 9

трлн долларов США. Обмен товарами и

услугами в международной экономике

отличается крупными объемами, широтой

ассортимента, дифференциацией по

качеству.

2.Структура

международной экономики, критерии

классификации.

Основные показатели развития мировой

экономики.

МХ

имеет достаточно сложную структуру.

С одной стороны, его можно рассматривать

как совокупность отраслей (промышленность,

сельское хозяйство, энергетика,

транспорт, связь и т.д.), с другой

стороны, как совокупность различных

групп стран и как множество взаимосвязей

между национальными экономиками

(МЭО). В отраслевой структуре МХ принято

выделять первичный сектор – сельское

хозяйство, добывающая промышленность;

вторичный сектор – обрабатывающая

промышленность, строительство;

третичный сектор – сфера услуг.

Группировка по отраслям позволяет

установить вклад каждой отрасли в

создание ВВП, проследить межотраслевые

связи и пропорции.

По

мере развития МЭ и МРТ происходит

эволюция отраслевой системы МХ. Общей

закономерностью изменения отраслевой

структуры является постепенный переход

от высокой доли сельского хозяйства,

добывающей промышленности, обрабатывающих

отраслей к технически относительно

сложным производствам, а также к

капиталоёмким, материалоёмким и

наукоемким отраслям, к созданию

продукции на основе высоких технологий.

Для

выделения подсистем МХ применяют

целый

ряд критериев: социальная

и отраслевая структура экономики;

уровень экономического развития; тип

экономического роста; характер

экономики; уровень внешнеэкономических

связей; экономический потенциал и др.

Однако определяющий признак – это

уровень социально-экономического

развития страны. Уровень экономического

развития страны отражается в национальном

доходе страны либо в показателях ВВП

на душу населения.

Наиболее

распространённой классификацией

стран является классификация ООН,

выделяющая развитые страны, развивающиеся

страны, страны с переходной экономикой.

3.Факторы,

влияющие на функционирование

международной экономики и современные

тенденции её развития.

Факторы:

Научно-технический

прогресс

– непрерывный

процесс открытия и применения новых

форм знаний в хозяйственной деятельности,

позволяющий при наименьших затратах

соединить имеющиеся ресурсы для

выпуска высококачественных конечных

продуктов; Транснационализация

– процесс

расширения и укрепления деятельности

ТНК, которые национальны по формированию

капитала и интернациональны по его

функционированию и контролю;

Интернационализация

хозяйственной жизни

–процесс

развития устойчивых экономических

взаимосвязей между странами и выход

воспроизводства за национальные

границы;

Глобальные

проблемы человечества

(экономические

аспекты)– это проблемы, касающиеся

всех стран мира и требующие разрешения

только в результате совместных усилий

всех членов мирового сообщества;

Глобализация

мировой

экономики – процесс усиления

взаимозависимости субъектов мировой

экономики до такой степени , когда

действия одного из них затрагивают

интересы всех (многих) других (принимают

глобальный характер); Экономическая

интеграция

– комплекс

форм сотрудничества стран в различных

сферах деятельности, которое

характеризуется глубоким проникновением

одной страны в другую и приводит к

долгосрочной технологической,

технической и экономической

взаимозависимости стран.

Тенденции

развития МЭ: —Углубление

развития МРТ (международной специализации

и кооперирования производства;

—

высокая степень интенсивности межд

движения факторов производства(капитал,

рабочая сила, технологии, информация);

-глобальность

сферы международного товарообмена,

капиталопотоков, трудовой миграции,

информации; интернационализация

производства и капитала;

-возникновение

и развитие нац экономик открытого

типа, общая либерализация

внешнеэкономических связей;

-формирование

самостоятельной межд финансовой

сферы, непосредственно не связанной

с обслуживанием движения товаров и

фак-ов производства;

—

усиливающееся стремление к

наднациональному, межгосударственному

регулированию текущих экономических

и валютно-финансовых процессов в межд

масштабе;-информатизация.

4.Сущность

открытой экономики.

Под

полностью открытой экономикой

понимается такая экономика, развитие

которой определяется тенденциями,

действующими в мировом хозяйстве;

национальная экономика, субъекты

которой без ограничений могут совершать

операции на международном рынке

товаров и капитала; активное использование

различных форм совместного

предпринимательства, ликвидация

государственной монополии внешней

торговли по большинству позиций,

эффективное использование принципа

сравнительных преимуществ страны в

МРТ.

Последствия

открытости:

Положительные:

Разрушение

торгово-экономических, валютно-финансовых

препятствий между странами, Облегчение

адаптации национальных хозяйств к

внешним условиям и воздействиям, Более

активное включение в МРТ. Отрицательные:

Сильная

зависимость национальных хозяйств

от состояния мировой экономики,

«Стихийная» открытость является

угрозой экономической безопасности

страны

Преимущества

открытой экономики: Углубление

специализации и кооперации производства

,Рациональное

распределение ресурсов,

Распространение

мирового опыта через систему МЭО,

Рост

конкуренции между отечественными

производителями, стимулируемый

конкуренцией на мировом рынке

Показатели

степени открытости:

*Количественные

показатели: Удельный вес экспорта и

импорта в ВВП (ВНД): экспортная квота,

импортная квота, внешнеторговая квота;

Уровень экспортных и импортных

таможенных пошлин; Объем экспорта-импорта

на душу населения

*Инвестиционный

климат (предполагает разумную

доступность внутреннего рынка для

притока иностранного капитала,

технологий, информации, рабочей силы)

Факторы,

влияющие на степень открытости: Размеры

страны,

Обеспеченность

природными ресурсами,

Уровень

экономического развития,

Объем

внутреннего рынка

5.Основные

этапы эволюции мирового хозяйства

Экономика

сложилась на рубеже XIX-XX веков при этом

претерпев значительные изменения. В

процессе эволюции современной мировой

экономики выделяют несколько этапов:

1)

конец ХIХ – до Первой мировой войны.

Это этап усиления открытости мировой

экономики. Сырьевая направленность

мировой торговли преобладала. Однако

доля экспорта постоянно росла;

2)

период между Первой и Второй мировыми

войнами. Он характеризовался

неустойчивостью и кризисами,

сопровождавшими развитие мировой

экономики. Усилилась тенденция к

автaркии национальных хозяйств и

протекционизму, а также к снижению

роли экспорта;

3)

период 1950–70-х годов ХХ века. Этап

характеризуется возникновением

интеграционных группировок (ЕС, СЭВ),

идет процесс транснационализации,

активное перемещение технологий,

предпринимательских способностей и

капитала, восстановился мировой рынок

ссудного капитала. На особую роль в

мировом хозяйстве стали претендовать

социалистические и развивающиеся

государства.

4)

период – 1980-90-е гг. Развитые страны

переходят в эру постиндустриализации,

многие развивающиеся страны преодолевают

экономическое отставание (Китай и

НИСы), бывшие социалистические страны

переходят к рыночной экономике.

5)

конец ХХ – начало ХХI века – современный

этап формирования мирового хозяйства.

Его отличают возросшая степень освоения

географического пространства,

формирование международных

производительных сил, усиление

экономического взаимодействия и

взаимозависимости. Вступление мирового

хозяйства в новый этап развития

сопровождается активизацией

сотрудничества между странами в

хозяйственной сфере.

6.

Классификация стран в мировой экономике.

Причины

составления классификаций:

Анализ и

сравнение тенденций развития отдельных

стран, Взаимное изучение и обмен

опытом, Особенности сотрудничества

между странами и с международными

экономическими организациями

В

мировой экономике в группы объединяются

обычно страны, имеющие:

Общие или

близкие характеристики экономического

развития,

Схожую

институциональную структуру

хозяйственного управления,

Близкие

принципы организации производства,

Общие

стоящие перед ними проблемы и цели

Классификация

по методике ООН (предложена в 1980 г.

ЭКОСОС):

Критерии

классификации: Модель экономического

развития ,Качественные экономические

показатели, Социальные показатели,

Стадия развития.

Группы

стран: Развитые страны (государства

с рыночной экономикой), Страны с

переходной экономикой, Развивающиеся

страны.

Классификации

Всемирного Банка:

1.По

уровню доходов:

*с

низкими доходами (ВНД/чел.,долл.ниже

746)- 66 стран

*страны

со средними доходами , в т.ч. страны с

доходами ниже средних( 746-2.974)- 52 страны

*страны

с доходами выше средних (2.975-9.205)- 38

*страны

с высокими доходами (свыше 9.205)- 52.

2.Классификация

по размеру страны (в зависимости от

численности населения):*Большие

страны (с населением более 1 млн. чел.)

– 148 стран

*Малые

страны (с населением от 30 тыс. до 1 млн.

чел.) – 62 страны.

3.Классификация

по уровню задолженности:*Страны

с высоким уровнем задолженности – 44

страны*Страны с умеренной задолженностью

– 43 страны*Страны с низкой задолженностью

– 60 стран*Страны, не связанные

задолженностью – 61 страна.

4.Классификация

по уровню развития:*Развитые

страны*Развивающиеся страны.

7.

Международное разделения труда и

международное разделение факторов

производства: понятие, формы, факторы.

Международное

разделение труда (МРТ)

– это сосредоточение производства

определенных продуктов в экономике

отдельных стран с целью последующей

выгодной продажи на мировом рынке (и

удовлетворения тем самым потребностей

других стран, предъявляющих спрос на

этот продукт).

Международное

разделение факторов производства —

сосредоточение отдельных факторов

производства в различных странах,

являющееся предпосылкой производства

ими определенных товаров.

Формы

МРТ:1.Международная

специализация производства

2.Международная

кооперация производства

Международная

специализация производства (МСП)

– форма разделения труда между

странами, при которой происходит

дифференциация национальных производств,

занимающихся изготовлением однородных

продуктов сверх своих внутренних

потребностей

Международная

кооперация производства (МКП)

– основанный на МСП устойчивый обмен

между странами продуктами, которые

они производят с наибольшей экономической

эффективностью

Факторы

развития МРТ: Международное

разделение факторов производства,

Неравномерность

социально-экономического развития

стран,

Научно-технический

прогресс,

Деятельность

ТНК

8.

Место РБ в международном разделении

труда.

Необходимо

отметить, что Беларусь играет очень

скромную роль в международном разделении

труда: ее доля в мировой торговле не

превышает 0,06%.В

настоящее время процесс вхождения

Республики Беларусь в мировую экономику

происходит на уровне низко- и

среднетехнологичных товаров и услуг.

Включению

республики в систему международного

разделения труда способствует

благоприятное геополитическое

положение. По ее территории проходят

коммуникации, связывающие Россию с

европейскими странами, Украину с

государствами Балтии, страны Азии с

Европой. Основная цель внешнеэкономической

политики Республики Беларусь —

эффективное участие в международном

разделении труда на основе использования

конкурентных преимуществ страны для

повышения уровня и качества жизни

населения.

Вхождение

Республики Беларусь в МРТ происходит

в соответствии с общими мировыми

тенденциями его развития. Это

подтверждается формированием

международной специализации экономики

страны но следующим направлениям:*

специализация на производстве наиболее

сложной в технологическом отношении

продукции, основанной на использовании

таких ограниченных ресурсов, как

научно-технический задел и

высококвалифицированная рабочая

сила;* постепенная оптимизация

национальной хозяйственной структуры;*

переход от предметной (межотраслевой)

к подетальной (внутриотраслевой)

специализации и углубление ее в виде

международного разделения

производственного процесса;*преобладание

в отраслевой структуре национальной

экономики обрабатывающих отраслей

(химическая, машиностроительная,

нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая),

развитие которых вызывает потребность

в углублении специализации, расширении

межгосударственных связей.

9.

Международная специализация и

международная кооперация производства

МСП

форма

разделения труда между странами, при

которой происходит дифференциация

национальных производств, занимающихся

изготовлением однородных продуктов

сверх своих внутренних потребностей.

Направления

развития МСП:

производственное (межотраслевое,

внутриотраслевое, отдельных предприятий);

территориальное (отдельных стран,

групп стран, регионов).

Виды

МСП:

предметная (производство готовых

продуктов), подетальная (производство

частей, компонентов продуктов),

технологическая (осуществление

отдельных операций или выполнение

отдельных технологических процессов).

МКП

форма длительных рациональных

производственных связей, которые

устанавливаются между специализирующимися

предприятиями. Черты

кооперации: долгосрочность

хозяйственных связей, совершенствование

производства, повышение производительности

труда, качества продукции, эффективности

производства.

Классификация

МКП:

*По

используемым методам (совместные

программы, совместные предприятия,

договорная кооперация)

*По

числу субьектов (двусторонняя,

многосторонняя)

*

по структуре отраслевых связей

(внутриотраслевая, межотраслевая)

*

по числу объектов (однопредметная,

многопредметная)

10.Ресурсный

потенциал мировой экономики.

Мировые

ресурсы или ресурсы мировой

экономики включают

в себя природный потенциал мирового

хозяйства, население и трудовые ресурсы

мирового хозяйства, а также капитальные

ресурсы мирового хозяйства и его

отраслевую структуру. Структуру

природно-ресурсного

потенциала можно представить как

совокупность земельных, водных,

растительно-природных, полезных

ископаемых и природно-рекреационных.

Трудовые

ресурсы

— та часть населения, обладающая

физическим развитием и интеллектуальными

(умственными) способностями, необходимыми

для трудовой деятельности. В трудовые

ресурсы входят как занятые, так и

потенциальные работники. Капитальные

ресурсы мирового

хозяйства можно

представить как совокупность накопленных

основных материальных и нематериальных

активов, а также оборотных активов,

используемых в производстве.

В

соответствии с теорией секторов

выделяются три сектора общественного

производства: первичный, вторичный и

третичный. К первичному относятся

отрасли, деятельность которых связана

с получением первичных ресурсов, –

сельское хозяйство и добывающие

отрасли. К вторичному – отрасли

обрабатывающей промышленности и

строительство. Третичный сектор

охватывает сферу услуг.

Научные

ресурсы мирового хозяйства

– это накопленный научно-технический

потенциал мировой экономики, совокупность

ее научно-технических возможностей.

Этот потенциал включает подготовленные

научные кадры, объем выделяемых на

науку и научное обслуживание финансовых

ресурсов, систему организации

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, научное

обслуживание.

11.Отраслевая

структура мировой экономики

Отраслевая

структура

– это соотношение между различными

отраслями в экономике

Отрасль

– группа производств, которая производит

однородный продукт

Основные

группы отраслей в мировой экономике:Сельское

хозяйство, Добывающая промышленность,

Обрабатывающая промышленность,

Экономическая инфраструктура, Услуги.

Отраслевая

структура представляет собой соотношения

удельных весов отдельных отраслей.

Сельское хозяйство и добывающая

промышленность образуют так

называемые первичные

отрасли.

Вторичные

отрасли —

это обрабатывающая промышленность,

электроэнергетика и строительство,

использующие первичное сырье. Их

суммарная доля тоже понижается, но не

так динамично, как доля первичного

сектора. Третичный

сектор –

сфера услуг, включая финансы, страхование,

образование, культуру, науку,

здравоохранение, деловые и иные услуги,

но также транспорт, торговля и связь.

Удельный вес этой группы отраслей

имеет долговременную и устойчивую

тенденцию к росту. Ключевые отрасли

— машиностроение, химическая

промышленность, электроэнергетика.

На них обычно приходится порядка 50%

всего промышленного производства и

60% капвложений в промышленность. Эти

доли обычно растут. Такие же традиционные

отрасли промышленности, как легкая и

пищевая, занимают, как правило, 15—25%

всего промышленного производства, их

доля снижается. Особую роль в отраслевой

структуре современной промышленности

занимают новые, нетрадиционные,

высокотехнологические отрасли,

напрямую связанные с микроэлектроникой,

компьютерной техникой, информатикой,

биотехнологией и т. д. Их доля в структуре

мировой экономики имеет тенденцию к

росту.

12.

Глобализация: понятие, формы проявления,

факторы.

Большинство

исследователей солидарны в определении

глобализации мировой системы как

процесса, имеющего следующие

формы проявления:

1. Глобализация

– как

исторический процесс,

предопределяющий проявление и действие

общеобъединяющих культурно-экономических

тенденций в мире. 2. Глобализация

как

более тесное и широкое взаимодействие

государств и международных организаций

в оценке состояния и поисках решений

обостряющихся проблем, затрагивающих

интересы не только отдельных государств,

но и всего человечества.3. Глобализация

как

высшая стадия интернационализации.

В отличие от интернационализации

производства, означающей распространение

производственного цикла за национальные

рамки, глобализация

означает рост степени открытости и

интегрированности национальной

экономики в мировую.

Анализ

причин, объясняющих феномен глобализации,

позволяет выделить факторы,

обусловливающие её развитие:

*Экономический

–

огромная концентрация и централизация

капитала, рост мощи международных

корпораций, интенсификация международной

специализации производства и кооперации,

международный маркетинг, электронная

торговля.

*Политический–

государственные границы постепенно

становятся все более прозрачными,

предоставляя все больше возможностей

для свободы передвижения людей,

товаров, услуг и капитала.

*Технический–

развитие современных средств транспорта,

информационных систем и технологий,

связи и телекоммуникаций.

*Общественный

–

ослабление роли традиций, социальных

связей и обычаев способствует нарастанию

мобильности людей в географическом,

духовном и эмоциональном смысле.

*Либерализация

–смягчение, унификация

и либерализация таможенного, торгового,

налогового законодательства многих

стран также усилили экономическую

взаимозависимость национальных

хозяйств и их субъектов.

13.Положительные

и негативные последствия глобализации

мировой экономики.

Важнейшие глобальные проблемы

современности.

Эксперты

ООН констатируют, что развивающаяся

глобализация неизбежно значительно

уменьшает свободу действий тех или

иных стран в формировании экономической

политики, реализуемой ими.

Глобализация

экономики может

привести

к невиданному экономическому

прогрессу за счет обогащения национальных

экономик технологическими

достижениями других стран, увеличения

мобильности капитала и трудовых

ресурсов, возможности реализации

международных проектов, которые не

могли бы быть осуществлены одним

государством. С другой стороны,

глобализация приносит множество

проблем,

среди которых можно выделить:

экономическое подчинение развитыми

странами и их крупнейшими компаниями

менее развитых государств; забвение

национальных экономических норм и

традиций; появление международных

преступных картелей и синдикатов,

занимающихся экспортом — импортом

наркотиков, оружия, «живого товара.

Классификация

глобальных проблем:

*Проблемы,

связанные с основными социально-

экономическими и политическими

задачами человечества (проблемы войны

и мира, терроризм, экономическое

отставание развивающихся стран и

др.);

*Проблемы

в системе взаимоотношений человек —

общество — НТП (проблемы болезней,

голода, роста численности населения);

*Проблемы

в системе взаимоотношений человек —

природа — общество (экологическая,

энергетическая, проблема освоения

Космоса, Мирового океана).

По

мере развития человеческой цивилизации

могут возникать и возникают новые

глобальные проблемы. Направлений

возможного сотрудничества стран в

решении глобальных проблем множество.

В реализации коллективных усилий по

решению глобальных проблем ответственность

возложена на ООН, в ведении которой

находится целый ряд спецучреждений.

14.

Теории международной торговли.

Теория

абсолютных преимуществ (А. Смит)

Страны

экспортируют те товары, которые они

производят с меньшими издержками (в

производстве которых они имеют

абсолютное преимущество), и импортируют

те товары, которые производятся другими

странами с меньшими издержками (в

производстве которых абсолютное

преимущество принадлежит торговым

партнерам). Недостаток

теории: она

не отвечает на вопрос, что делать

странам, не обладающим абсолютным

преимуществом, и почему такие страны

торгуют между собой

Теория

сравнительных преимуществ (Д.Рикардо)

Альтернативная

цена –

рабочее время, необходимое для

производства единицы одного товара,

выраженное через рабочее время,

необходимое для производства единицы

другого товара. Суть

теории:

если страны специализируются в

производстве тех товаров, которые они

могут производить с относительно

более низкими издержками по сравнению

с другими странами, то торговля будет

взаимовыгодной для обеих стран,

независимо от того, является ли

производство в одной из них абсолютно

более эффективным, чем в другой.

Недостаток

теории:

теория не отвечает на вопрос, откуда

у страны возникают преимущества

Теория

соотношения факторов производства

(Э. Хекшер, Б. Олин)

Фактороинтенсивность

– показатель, определяющий относительные

затраты факторов производства на

создание определенного товара

Факторонасыщенность

— показатель, определяющий относительную

обеспеченность страны факторами

производства

Теорема

Хекшера-Олина:

каждая страна экспортирует те

фактороинтенсивные товары, при

производстве которых она обладает

относительно избыточными факторами

производства, и импортирует те товары,

при производстве которых она испытывает

относительный недостаток факторов

производства

15.

Международная торговля: сущность,

этапы развития. Структура и динамика

международной торговли.

Основой

экономических отношений в МХ является

международная торговля. На нее

приходится около 80% всего объема МЭО.

Международная

торговля —

сфера международных товарно-денежных

отношений, специфичная форма обмена

продуктами труда (товарами и услугами)

между продавцами и покупателями разных

стран.

Международная

торговля возникла в древности, велась

она и в рабовладельческом и феодальном

обществе. В то время в международный

обмен поступала небольшая часть

производимых продуктов, главным

образом, предметы роскоши, пряности,

некоторые виды сырья. Со второй половины

20-го века международная торговля

значительно активизировалась.

Анализируя процессы, протекающие в

современной международной торговле,

можно выделить её основную тенденцию

– либерализацию: происходит значительное

снижение уровня таможенных пошлин,

отменяются многие ограничения, квоты.

Одновременно усиливается политика

протекционизма, направленного на

защиту национального производителя.

По прогнозам, высокие темпы международн.

торговли сохранятся и в первой половине

21-го в. В настоящее время в международную

торговлю вовлечены практически все

субъекты мирового хозяйства. На долю

развитых

стран приходится 65% экспортно-импортных

операций, на долю развивающихся

стран – 28%, на долю стран с

переходной экономикой

– менее 10%. Несомненными лидерами в

мировой торговле являются США, Япония

и страны ЕС. В последние годы наметилась

устойчивая тенденция к снижению доли

развитых стран в мировой торговле

(ещё в 80-е годы на их долю приходилось

84% мирового экспорта и импорта) за счёт

быстрого развития ряда развивающихся

стран.

16.

Особенности и тенденции международной

торговли товарами.

Международная

торговля характеризуется также и

такими категориями как «экспорт» и

«импорт». Экспорт (вывоз) товаров

означает реализацию товаров на внешнем

рынке. Импорт (ввоз) товаров – это

покупка иностранных товаров Международную

торговлю характеризуют три важные

характеристики: общий объем

(внешнеторговый оборот); товарная

структура; географическая структура.

Внешнеторговый

оборот —

сумма стоимости экспорта и импорта

той или иной страны. Товар входит в

международный обмен при пересечении

границы. Сумма экспорта и импорта

образует товарооборот,

а разница между экспортом и импортом

представляет собой торговый

баланс.

Торговый баланс может быть положительным

(активным) или отрицательным (дефицитным,

пассивным). В состав

мирового товарооборота

включаются все товарные потоки,

обращающиеся между странами, независимо

от того, проданы они на рыночных или

иных условиях, или остаются в

собственности поставщика. Рассматривая

товарную

структуру

международной торговли в первой

половине XX

века (до 2-й мировой войны) и в последующие

годы, можно отметить существенные

изменения. Если в первой половине века

2/3 мирового товарооборота приходилось

на продовольствие, сырье и топливо,

то к концу века на них приходится 1/4

товарооборота. Доля торговли продукцией

обрабатывающей промышленности выросла

с 1/3 до 3/4. Более 1/3 всей мировой торговли

– это торговля машинами и оборудованием.

Быстроразвивающейся сферой международной

торговли является торговля химической

продукцией. Наиболее динамично

развивается торговля наукоемкими

товарами и высокотехнологической

продукцией, что стимулирует межстрановой

обмен услугами, особенно научно-технического,

производственного, коммуникативного

и финансово-кредитного характера.

17.Международная

торговля услугами.

В

настоящее время в МХ наряду с рынком

товаров быстрыми темпами развивается

и рынок услуг, т.к. сфера услуг занимает

значительное место в национальных

экономиках, особенно в развитых

странах. Особенно быстро сектор услуг

развивается во второй половине 20-го

века, чему способствовали

следующие факторы:

-углубление

международного разделения труда ведёт

к образованию новых видов деятельности

и, прежде всего, в сфере услуг;

-длительный

экономический подъём в большинстве

стран, который привёл к повышению

темпов роста, деловой активности,

платёжеспособности населения, спрос

на услуги растёт;

-развитие

НТП, который приводит к появлению

новых видов услуг и расширению сфер

их применения;

-развитие

других форм МЭО

Специфика

услуг:

услуги производятся и потребляются

одновременно, не подвергаются хранению;

услуги неосязаемы и невидимы; для

услуг характерна неоднородность,

изменчивость качества; не все виды

услуг могут быть вовлечены в международную

торговлю, к примеру, коммунальные

услуги; при торговле услугами отсутствуют

посредники; международная торговля

услугами не подлежит таможенному

контролю; международная торговля

услугами больше, чем торговля товарами,

защищена государством от иностранных

конкурентов.Международный обмен

услугами в основном осуществляется

между развитыми странами и характеризуется

высокой степенью концентрации. Развитые

страны выступают основными экспортерами

услуг. На их долю приходится около 70%

мировой торговли услугами, причём

наметилась устойчивая тенденция к

сокращению их роли за счёт бурного

развития ряда развивающихся стран.

По темпам роста и по объёму в мировом

хозяйстве лидируют следующие виды

услуг: финансовые, компьютерные,

бухгалтерские, аудиторские,

консультативные, юридические.

Специализация страны на тех или иных

видах услуг зависит от уровня её

экономического развития. В развитых

странах

преобладают финансовые, телекоммуникационные,

информационные и деловые услуги. Для

развивающихся

стран

характерна специализация на транспортных

и туристических услугах.

18.

Мировой рынок технологий и международный

научно-технический обмен.

Международный

технологический обмен –

это совокупность экономических

отношений между иностранными

контрагентами по поводу использования

результатов научно-технической

деятельности, имеющих научную и

практическую ценность.

Международный

рынок технологий —

это

обмен технологиями, научно-техническими

знаниями между покупателями и

продавцами. Международный технологический

обмен рассматривается с двух сторон.

В широком смысле слова он означает

распространение любых научно-технических

знаний и обмен производственным опытом

между странами, в узком — передачу

научно-технических знаний и опыта,

относящихся к воспроизводству

конкретных технологических процессов.

Мировой

рынок технологий можно подразделить

на 4 сегмента:

рынок

патентов и лицензий;

рынок

науко- и технологически емкой продукции;

рынок

высокотехнологичного капитала;

рынок

научно-технических специалистов.

Технологический

разрыв между различными группами

стран, влечет за собой многоступенчатую

структуру мирового рынка технологий:

—

высокие технологии (уникальные,

прогрессивные) обращаются между

промышленно развитыми странами;

—

низкие (морально устаревшие) и средние

(традиционные) технологии промышленно

развитых стран являются новыми для

развивающихся и бывших социалистических

стран.

Последствия

МНТО:

Для

стран-экспортёров: получение

доходов, борьба за товарный рынок,

обход барьеров, контроль над зарубежной

фирмой.

Для

стран-импортёров:

доступ к новинкам, экономия затрат,

экономия валюты на импорт товаров,

расширение экспорта.

19.Современное

состояние и тенденции развития внешней

торговли Республики Беларусь.

Внешняя

торговля гос-ва — это показатель уровня

развития. Для Беларуси увеличение

объемов экспорта явл. важнейшим

приоритетом гос. политики, ибо РБ не

имеет в достаточном количестве

собственных природных ископаемых и

зависима от внешнего рынка.

Производственный комплекс республики

закупает сырье за рубежом, после чего

производит продукцию и продает ее.

Благополучие страны и народа полностью

зависит от эффективной работы

ориентированных на экспорт предприятий

и грамотной внешнеторговой политики.

РБ

поддерживает отношения более чем со

130 странами мира. В товарной структуре

белорусского экспорта преобладают

машины, оборудование, транспортные

средства, продукты химической

промышленности. Одной из проблем

экономики республики является ее

высокая зависимость от энергоносителей

Основные направления внешней торговли

Республики Беларусь на ближайшие годы

определены «Программой

социально-экономического развития

Республики Беларусь на 2011—2015 годы».

В соответствии с этой программой

главным направлением станет осуществление

эффективной единой промышленной,

внешнеторговой и макроэкономической

политики, обеспечивающей динамичное

развитие внешнеэкономического

комплекса страны и защиту интересов

национального рынка от неблагоприятного

воздействия иностранной конкуренции.

Приоритетными направлениями должны

стать: активизация государственной

поддержки; поиск альтернативных

источников необходимых стране ресурсов;

развитие инфраструктуры экспорта;

расширение номенклатуры и увеличение

экспорта товаров и услуг; рационализация

структуры импорта

и т.д.

20.

Понятие внешнеторговой политики и её

основные направления.

Внешнеторговая

политика

– это целенаправленное воздействие

государства на торговые отношения с

другими странами.

Цели внешнеторговой политики: защита

общенациональных интересов и превращение

внешней торговли в фактор экономического

развития и роста; улучшение положения

страны в МРТ; изменение степени и

способа включения страны в МРТ; защита

интересов национальных производителей

и потребителей; улучшение структуры

экспорта; обеспечение населения

необходимыми товарами, услугами,

ресурсами; повышение бюджетных доходов

от внешней торговли. Государственное

регулирование имеет различные формы:

одностороннее

регулирование

(государство предпринимает какие-либо

меры автономно, без согласования с

торговыми партнерами); двухстороннее

регулирование (все

меры торгового регулирования

согласованы); многостороннее

регулирование

(мероприятия государства регулируются

многосторонними международными

соглашениями).

Направления

внешнеторговой политики:

1. Политика

свободной торговли (фритредерство)

– государство воздерживается от

непосредственного воздействия на

внешнюю торговлю. Эта политика

обеспечивает максимальную свободу

для действия рыночных сил в стремлении

получить наибольшие выгоды от

международного экономического обмена.

2. Протекционизм

– государственная политика, направленная

на защиту отечественной экономики от

иностранной конкуренции путём

использования тарифных и нетарифных

инструментов регулирования торговли.

21.Таможенно-тарифное

регулирование внешней торговли.

Государственное

регулирование внешней торговли

осуществляется тарифными и нетарифными

методами.

Таможенный

тариф

представляет

собой систематизированный перечень

товаров, напротив которого указаны

ставки таможенных пошлин.

Тариф, как правило, имеет несколько

колонок, т.е. несколько ставок таможенных

пошлин на один и тот же товар. Таможенная

пошлина – это налог на импортируемые

или экспортируемые товары во время

пересечения ими таможенной границы

государства.

Основными функциями таможенной пошлины

являются: фискальная – с помощью

таможенных пошлин идёт пополнение

государственного бюджета; защитная

– относится

к импортным пошлинам, поскольку

государство с их помощью ограждает

отечественных производителей от

иностранных; балансировочная

– относится

к экспортным пошлинам, предотвращает

нежелательный экспорт. Положительные

моменты

тарифного регулирования: тариф защищает

новые молодые отрасли; стимулирует

национальное производство; является

важным источником бюджетных доходов;

защищает национальную безопасность,

международный престиж страны. Но

использование тарифов имеет недостатки:

замедляется экономический рост;

одностороннее введение тарифов нередко

приводит к торговым войнам; увеличивает

налоговое бремя на потребителей.

Классификация

таможенных пошлин: 1.

По способу взимания:

адвалорные – начисляются в процентах

к таможенной стоимости товаров;

специфические – начисляются в

установленном размере за единицу

облагаемого товара (веса, объёма, штуки

и т.д.); комбинированные (смешанные) —

сочетают оба вида таможенного обложения.

2. По объекту

обложения:

экспортные – на вывозимые товары;

импортные – на ввозимые товары;

транзитные– на товары, перевозимые

через территорию страны.

3.По типам ставок: постоянные

— не изменяются в зависимости от

обстоятельств; переменные – могут

изменяться государством (например,

при изменении уровня мировых цен,

государственных субсидий)

22.

Нетарифные методы регулирования

внешней торговли.

Нетарифные

методы

регулирования: внешнеторговые,

административные и финансовые методы.

К внешнеторговым

методам

относятся:

1)

лицензирование внешней торговли –

когда необходимо получить разрешение

на право экспорта или импорта товаров;

2) квотирование – это установление

количественных ограничений на ввоз

или вывоз товара в стоимостном или

натуральном выражении; 3) «добровольное»

ограничение экспорта – это форма

самоограничения поставок, фактически

навязываемая под угрозой применения

более жёстких мер.

Административными

мерами

являются: 1) технические стандарты –

это требования о соблюдении национальных

стандартов, о получении сертификатов

качества импортной продукции,

специфической упаковки, маркировки

товаров, о соблюдении определённых

санитарно-гигиенических норм, требования

к оформлению товарораспорядительных

документов; 2) государственная монополия

на внешнюю торговлю отдельными

товарами; 3) эмбарго — запрет на ввоз

или вывоз товаров.

К

финансовым

мерам

относятся: субсидии – денежные выплаты,

направленные на поддержку национального

производства; льготное кредитование;

страхование внешнеторговых сделок и

др.

23.

Международное регулирование внешней

торговли. ГАТТ/ВТО.

Международная

торговая политика

— согласованная

политика

государств в целях ведения между ними

торговли, а также ее развития и

положительного влияния на рост

отдельных стран и мирового сообщества.

Главным субъектом

либерализации международной торговли

остается международная торговая

организация ГАТТ/ВТО. ГАТТ

— международное соглашение

по проведению консультаций по вопросам

международной торговли

(это кодекс правил поведения в сфере

международной торговли). На его основе

была создана Всемирная торговая

организация (ВТО). ГАТТ способствовало

либерализации торговли посредством

международных переговоров. Функции

ГАТТ состояли в выработке правил

международной торговли, в урегулировании

и либерализации торговых отношений.

Основные принципы

ГАТТ:

устранение

дискриминации посредством введения

принципа наибольшего благоприятствования

в отношении экспорта, импорта и транзита

товаров; либерализация международной

торговли путем снижения таможенных

пошлин и ликвидации других ограничений;

безопасность торговли; предсказуемость

действий предпринимателей и регламентация

действий правительств; взаимность в

предоставлении торгово-политических

уступок, урегулирование споров через

переговоры и консультации.

Беларусь

пока не является членом ВТО и находится

в дискриминационном положении на

мировом рынке..

Вопросами

международной торговли занимаются и

другие международные организации. В

составе Организации

экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР),

в которую входят все развитые страны,

имеется Комитет по торговле. Существенное

воздействие на внешнюю торговлю стран

развивающихся и с переходной экономикой,

особенно несостоятельных должников,

оказывает Международный

валютный фонд (МВФ).

Под давлением МВФ идет ускоренная

либерализация рынков этих стран в

обмен на кредиты.

24.

Международные экономические организации

и их роль в развитии мировой экономики.

Ключевые

международные экономические организации:

Международный

валютный фонд (МВФ),

Всемирная

торговая организация (ВТО),

Группа

Мирового банка (ВБ),

Система

ООН.

ГАТТ

/ ВТО.

Генеральное

соглашение по тарифам и торговле

(ГАТТ) – вступило в силу с 01.01.1948 г.(ВТО

действует с 01.01.1995).

Основная

цель –

содействие развитию и либерализации

международных торговых отношений.

Принципы

функционирования ГАТТ:Торговля

без дискриминации (на основе РНБ и

НР),

Либерализация

международной торговли (за счет

прогрессивного снижения таможенных

тарифов),

Содействие

конкуренции (за счет преимущественного

использования тарифных средств защиты

национального рынка при минимальном

использовании нетарифных ограничений),

Предсказуемость

торговой политики.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ВАЛЮТНЫЙ ФОНД Создан

в 1944 г.

Надзор

за валютными курсами, макроэкономической

политикой стран-членов и развитием

мировой экономики в целом. Цель надзора

– своевременно выявить потенциально

опасные макроэкономические дисбалансы

и дать рекомендации по их

исправлению;Предоставление

временной финансовой помощи

для погашения своих долгов в результате

несбалансированности ПБ;Техническая

помощь – содействие МВФ странам-членам

в области денежной, валютной политики,

банковского надзора и т.д.

ГРУППА

МИРОВОГО БАНКА. Главная

задача –

предоставление финансовой помощи

(кредитов) развивающимся странам и

странам с переходной экономикой за

счет развитых стран для осуществления

мер структурной политики (реформы

финансового сектора, поддержка рынка

труда, проекты в области образования,

экологии и т.д.)

В

группу ВБ входят:Международный

банк реконструкции и развития (МБРР),

Международная

ассоциация развития (МАР),

Международная

финансовая корпорации (МФК),

Многосторонне

агентство по гарантированию инвестиций

(МАГИ),

Международный

центр по урегулированию инвестиционных

споров (МЦУИС).

25.

Участие РБ в деятельности международных

экономических организаций.

Эффективная

интеграция Беларуси в мировую экономику

невозможна без участия в различных

международных экономических

организациях. Основными задачами

сотрудничества

с международными экономическими

организациями являются следующие:

*наращивание

позитивного восприятия Беларуси как

полноправного и активного участника

процесса международного сотрудничества;

*укрепление

доверия к республике как к перспективному

партнёру;

*обеспечение

национальной безопасности посредством

участия в многосторонних соглашениях

и форумах;

*использование

потенциала и возможностей международных

организаций для решения проблем

переходного этапа;

*активизация

сотрудничества в целях расширения

объёмов финансовой и технической

помощи Республике Беларусь;

*формирование

условий для реализации государственной

политики;

*интеграция

РБ в мировое экономическое пространство.

В

настоящее время Республика Беларусь

является членом 60 международных

организаций. В стране функционирует

чёткий и эффективный механизм

координации многостороннего

международного сотрудничества,

особенно, что касается выполнения

финансовых обязательств перед

организациями. Практическая отдача

от участия Беларуси может носить

различный характер, однако сотрудничество

в целом выгодно нашему государству.

Особую

актуальность на этапе вхождения

Беларуси в мировое хозяйство является

её вхождение во Всемирную Торговую

Организацию. Продолжение процесса

вступления страны в ВТО предопределяет

необходимость совершенствования

нормативно-правовой базы внешней

торговли в направлении либерализации

в соответствии с нормами и правилами

этой организации (сокращение объёмов

квотирования и лицензирования экспорта,

отмена экспортных пошлин и замена их

внутренними налогами, ослабление

внешнеторгового режима, сокращение

субсидирования импорта, совершенствование

мер нетарифного регулирования и т.д.)

26.

Международная миграция капитала:

понятия, причины, последствия.

Международное

движение капитала

— движение финансовых потоков м/у

кредиторами и заёмщиками в разных

странах, м/у собственниками и их

фирмами, кот.они владеют за рубежом.

Основная

цель –

эффективное приложение капитала,

изъятого из внутреннего обращения

страны базирования, получение большей

прибыли. Причины:

1)норма прибыли;2)МРТ;3)таможенные

барьеры;4)экология;5)политические

мотивы

Формы:1)по

функциональному назначению (ссудный

– вывоз финансово-кредитных ресурсов,

осущ-ся в виде международных займов

и кредитов; предпринимательский –

вложение в уставной фондхоз-их

субъектов) 2)по

целевому назначению (прямые, портфельные,

прочие) 3)по

принадлежности (частный, государственный,

международных организаций, смешанный)

4)по

срокам движения (краткосрочный,

среднесрочный, долгосрочный)

Последствия

Для страны-экспортёра:

+ а)получение дохода б)стимулирование

экспорта в)обход эк-их барьеров —

а)замедление эк-го развития б)снижение

занятости в)ухудшение состояния

платёжного баланса

Для

страны-импортёра:

+ а)эк-кий рост б)рост занятости

в)привлечение новых технологий

г)развитие экспортной базы д)расширение

товарного импорта е)снижение стоимости

капитала ж)улучшение состояния

платёжного баланса — а)вытеснение

местного капитала и угроза экономической

безопасности б)ввоз устаревших товаров

и технолгий в)увеличение внешней

задолженности

Особенности

и тенденции международного движения

капитала:

1.Повышения роли

государства в миграции капитала.

2.Усиления

международного движения капитала

между развитыми странами.

3.Увеличения доли

прямых иностранных инвестиций.

4.Темпы роста

экспорта капитала превышают темпы

роста мирового производства и мировой

торговли.

5.Экспорт частного

капитала, растёт более быстрыми темпами

по сравнению с ростом государственного

капитала.

27.

Формы движения международного капитала.

Классификация иностранных инвестиций

Формы

движения капитала:

*Предпринимательский

капитал —

денежные средства, прямо или косвенно

вкладываемые в производство с

цельюполучения

того или иного объема прав на прибыль

в форме дивиденда.

Движение предпринимательского капитала

осуществляется путем зарубежного

инвестирования, когда частные лица,

гос. предприятия или государство

вкладывают средства за рубеж.

*Ссудный

капитал —денежные

средства, предоставленные

взаймы

с целью получения прибыли

в форме ссудного

процента от использования капитала

за рубежом. Движение ссудного капитала

осуществляется в виде международного

кредита из гос. или частных источников.

Классификация:

1.

По

активам, в которые осуществляется

вложение капитала:

Реальные

инвестиции–инвестирование

в долгосрочный проект, с покупкой

производственных объектов (участвующих

в производстве) за границей. Финансовые

инвестиции

— покупка иностранных денежных активов

или ценных бумаг. Нематериальные

инвестиции–приобретение

патентов, лицензий и торговых марок

и других НМА.

2.

По

форме собственности:

гос.

капитал,

частный

капитал

3.

По

цели зарубежного инвестирования:

Прямые

иностранные инвестиции —

вложение финансов в определенное

предприятие, с целью дальнейшего

приобретения контрольного пакета

акций, то есть присвоение компании.

Портфельные

иностранные инвестиции —

вложения капитала в иностранные ценные

бумаги не дающие права реального

контроля над объектам финансирования.

Цель — получение прибыли в форме

дивидендов / процентов

28.Прямые

и портфельные иностранные инвестиции.

Динамика и особенности движения

иностранных инвестиций.

Предпринимательская

форма перемещения капитала принимает

форму иностранного инвестирования.

Иностранное инвестирование представляет

собой процесс изъятия части капитала

из национального оборота в данной

стране и перемещение его в товарной

или денежной форме в производственный

процесс другой страны.

По

целевому назначению выделяют следующие

виды

иностранных инвестиций:

1. Прямые

зарубежные инвестиции

– имеют место в случае создания за

рубежом филиала национальной фирмы

или приобретения контрольного пакета

акций иностранного предприятия. В

результате инвестор организует или

ведёт производство на территории

страны, принимающей капитал. 2.

Портфельные зарубежные инвестиции –

это способ вложения средств в иностранные

ценные бумаги, не дающее инвестору

возможности контроля над деятельностью

зарубежного предприятия.

Прямые

инвестиции являются основной движущей

силой процессов глобализации мировой

экономики и оказывают решающее влияние

на развитие национальных хозяйств

как кредитующих, так и принимающих

стран. Активное привлечение иностранных

инвестиций в экономику развитых стран

началось в мире с 60-х годов 20-го века.

Ежегодно масштабы инвестирования

увеличиваются. Основная часть

иностранных инвестиций приходится

на США, ЕС и Японию. Из развивающихся

стран наиболее привлекательными для

зарубежных инвесторов являются новые

индустриальные страны (особенно

Китай), на долю которых приходится 80%

всех направляемых в развивающиеся

страны иностранных инвестиций.

Потоки

портфельных инвестиций

являются важной формой участия многих

развитых и развивающихся стран в

трансграничном движении капитала.

Среди развивающихся государств

наибольшие объемы приращения инвестиций

в ценные бумаги предприятий приходились

на страны Восточной Азии и Тихоокеанского

бассейна, особенно на Южную Корею,

Китай, Таиланд, Индонезию.

29.

Рынок международного кредита.

Международный

кредит представляет собой движение

ссудного капитала в сфере международных

экономических отношений в товарной

или денежной форме на условиях

срочности, платности и возвратности.

Субъектами

международного

кредита (кредиторами и заемщиками)

могут выступать банки, фирмы,

государственные учреждения,

правительства, международные,

региональные валютно-финансовые и

кредитные организации.

Принципами

международного кредитования

являются: срочность, т.е. возвратность

кредита должна осуществляться в

течение оговоренного срока; платность

означает вознаграждение за право

пользования кредитом, а также затраты

по его обслуживанию; возвратность

означает погашение суммы кредита

заемщиком перед кредитором; материальная

обеспеченность означает наличие

гарантии его погашения; целевой

характер означает определение объектов

кредита.

Позитивная

роль :

кредит

стимулирует внешнеэкономическую

деятельность

страны. Тем самым создается дополнительный

спрос на рынке для поддержания

конъюнктуры; во-вторых,

международный кредит создает

благоприятные условия

для зарубежных частных инвестиций;

в-третьих, кредит

обеспечивает бесперебойность

международных расчетных

и валютных операций, обслуживающих

внешнеэкономические

связи страны; в-четвертых, кредит

повышает экономическую

эффективность внешней торговли и

других видов внешнеэкономической

деятельности страны. Негативная

роль международного

кредита в развитии рыночной

экономики заключается в обострении

ее противоречий. Кредитная политика

стран служит средством укрепления

позиций страны-кредитора на мировых

рынках. Международный кредит служит

одним из источников финансирования

войн.

30.Критерии

привлечения иностранных инвестиций.

Инвест. Климат.

Критерии

привлечения иностранных инвестиций:

характеристика местного рынка;

доступность рынка; рабочая сила;

валютный риск; возвращение капитала;

защита прав интеллектуальной

собственности; торговая политика;

госрегулирование; налоговые ставки

и стимулы;

политическая

стабильность; микроэкономическая

политика; инфраструктура и услуги.

Считается,

что для привлечения

инвестиций предприятие должно:

*Иметь

хорошо отработанный и перспективный

план деятельности на будущее. Инвесторы

хотят знать, что их вклады принесут в

дальнейшем прибыль. *Иметь хорошую

репутацию в обществе. Инвестируя в

теневое предприятие, инвесторы рискуют

остаться без прибыли, поэтому выбирают

только те предприятия, которые вызывают

доверие. *Вести открытую, то есть

прозрачную деятельность. Для этого

необходимы бухгалтерская

отчётность и

работа со СМИ.

*Многое зависит от внутренней политики,

проводимой в той стране, в которой

находится предприятие. Для вкладов

инвесторы выбирают наиболее стабильные

страны.

Большое

влияние на величину инвестиций

оказывают условия ведения бизнеса в

той или иной стране. Такие условия

называют также инвестиционным

климатом.

Важнейшими показателями благоприятного

инвестиционного климата являются

гарантии соблюдения права собственности,

а также предсказуемость и стабильность

условий ведения бизнеса.

31.Международные

кредитно-финансовые организации и их

роль в международном движении капитала

МВФ

Создан в

1944 г. Цель

создания

– механизм наблюдения за системой

фиксированных валютных курсов. Главная

цель сегодня

– стабильность в мировой экономике

Функции:

Надзор за

валютными курсами, макроэкономической

политикой стран-членов и развитием

мировой экономики в целом; Предоставление

временной финансовой помощи

для погашения своих долгов в результате

несбалансированности ПБ; Техническая

помощь – содействие МВФ странам-членам

в области денежной, валютной политики,

банковского надзора и т.д. Группа

Мирового банка Главная

задача –

предоставление финансовой помощи

(кредитов) развивающимся странам и

странам с переходной экономикой за

счет развитых стран для осуществления

мер структурной политики (реформы

финансового сектора, поддержка рынка

труда, проекты в области образования,

экологии и т.д.) Международный

банк реконструкции и развития (МБРР)

(Создан в

1945 г. Цель:

предоставление кредитов отно-сительно

богатым развивающимся странам)

Международная

ассоциация развития (МАР) (Создана

в 1960 г. Цель:

предоставление кредитов на особо

льготных условиях беднейшим развивающимся

странам) Международная

финансовая корпорации (МФК) (Создана

в 1956 г. Цель:

содействие экономическому развитию

в развивающихся странах путем оказания

поддержки частному сектору)Многосторонне

агентство по гарантированию инвестиций

(МАГИ) (Создано

в 1988 г.Цель:

поощрение иностранных инвести-ций в

развивающихся странах путем

предоставления гарантий иностран-ным

инве6сторам от потерь, вызван-ных

некоммерческими рисками)Международный

центр по урегулирова-нию инвестиционных

споров (МЦУИС) (Создан

в 1966 г. Цель:

содействие увеличению потоков

иностранных инвестиций путем

пре-доставления услуг по арбитражному

разбирательству и урегулированию

споров между правительствами и

иностранными инвесторами).

33.Международные

корпорации и их виды. Причины

существования ТНК.

М/н

корпорация

– форма структурной организации,

осуществляющие капиталовложения в

разные страны мира. Основной

причиной

существования ТНК являются преимущества,

предоставляемые глобальной организацией

производства и сбыта. Главным признаком

м/н корпорации — владение, контроль

или управление средствами производства

в различных странах. Страна

базирования

– это страна, в которой располагается

головное подразделение м/н корпорации.

Принимающая

страна

– это страна, в которой м/н корпорация

размещает подразделения различного

характера, созданные в результате

прямого инвестирования. 2

типа м/н корпораций:

а) ТНК

– корпорации, головная компания

которых принадлежит капиталу одной

какой-либо страны при наличии ее

филиалов во многих странах мира; б)

многонациональные

корпорации(МНК)

– корпорации, головная компания

которых принадлежит капиталу нескольких

стран при наличии ее филиалов во многих

странах.

Основные

черты ТНК: 1)международный

характер производства, его осуществление

в различных странах при контроле из

единого центра;

2)большая

значимость торговли м/у подразделениями

корпорации, расположенными в различных

странах;

3)относительная

независимость подразделений в принятии

решений по оперативным вопросам,

связанным с деятельностью этих

подразделений;

4)межстрановая

мобильность персонала, в первую очередь

– менеджеров;

5)осуществление

в рамках корпорации разработки

передовой технологии, ее передача и

использование.

Крупнейшие

ТНК мира:

General

Electric,

General

Motors,

Samsung

Corporation,

Toyota

Motor

Company,

Volkswagen

Group.Осн.

побудит. мотивы зарубежных

капиталовложений: стремление

к технолог. лидерству, ,

доступ

к иностран. природным ресурсам ,

борьба

за новые рынки сбыта,

снижение

себ-ти и увелич. конкурентноспос-ти

и т.д

34.Международные

альянсы в системе МЭО.

Стратегическими

альянсы—

долгосрочное соглашение между

двумя или бо́льшим числом самостоятельных

компаний из разных государств по

сотрудничеству в области сбыта

продукции, научных

исследований и опытно-конструкторских

разработок, производства продукции,

технологического развития.

Страт.альянсы

— это объединение нескольких независимых

предприятий, которые намерены заняться

специфическим родом производства или

хотят завершить проект, используя при

этом знания, материалы и другие ресурсы

друг друга.

К

целям межд.альянсов

относятся:

-снижение риска;

-экономия на расширении масштабов

производства; -обмен передовыми технологиями;

-устранение или уменьшение конкуренции;

-преодоление государственных торговых и

инвестиционных барьеров при выходе

на перспективные зарубежные рынки.

Учредители альянса

сохраняют полную юридическую и

экономическую самостоятельность.

Одна и та же фирма может быть членом

нескольких стратегических альянсов.

Различают

2 группы альянсов:

1.основана

на заключении соглашений о сотрудничестве,

контрактах или неформальном

взаимодействии (без оформления

документов); 2.предполагает обмен акциями,

создание совместных

предприятий.

Дополнительно

выделяют: Альянсы горизонтального

типа —

создаются с фирмами, осуществляющими

хозяйственную деятельность на той же

стадии производственного

процесса,

оказывающими одинаковые услуги;

Альянсы вертикального

типа —

формируются с поставщиками сырья или

потребителями продукции. Альянсы

фирм, производящих и

оказывающих взаимодополняемые

товары и услуги (крупные

авиаперевозчики с местными региональными

авиакомпаниями).

35.Роль

и место транснациональных банков

(ТНБ) в транснационализации мировой

экономики.

ТНБ—

представляет собой гигантские

международные кредитно-финансовые

комплексы, имеющие за границей

разветвленную

сеть

филиалов, дочерних компаний,

осуществляющие

операции во многих

странах,

в разных сферах и

валютах;

крупные кредитно-финансовые

учреждения с широкой сетью заграничных

представительств,филиалов и

отделений. Являются основными

посредниками в международном

движении ссудного

капитала. Контролируют валютные и кредитные операции

на мировом

рынке.

Интернационализация

банковского

бизнеса следует по пути развития

собственной

филиальной

сети

за границей

и

увеличения

участия

в

кредитных учреждениях страны пребывания.

Взаимодействуя с

ТНК,

ТНБ тем самым усиливают свою экон.

позицию

за нац. границами:

-сохраняя

клиентуру ТНК страны происхождения,

банки приобретают большую маневренность

и

самостоятельность;-

ТНБ, имея широкие международные каналы

связи, обладая ресурсами в иностранной

валюте, быстро завоевывают местную

клиентуру;- услуги ТНБ на местных

рынках обходятся дешевле услуг местных

банков, длительное время пользовавшихся

выгодами своего монопольного положения.

В

результате деятельность ТНБ становится

всеболее устойчивой и стабильной.

Расширяясь, она все более зависит от

состояния местного законодательства,

торгового и инвестиционного рынка,

местной конъюнктуры цен и процентных

ставок.

Транснационализация

выступает как важнейшая составляющая

мирового экономического развития.

Транснационализация

— это межгосударственная интеграция.

Транснациональные структуры объединяют

национальные экономики не по

географическому принципу, а на основе

глубоких воспроизводственных связей,

в той или иной сфере или отрасли хоз-ва

36.

ТНК и финансово-промышленные группы

(ФПГ) в Республике Беларусь.

ФПГ

–группы фин. и инвестиц. институтов,

функционирующих как основное и дочерние

общества полностью или частично

объединившие свои для технологической

или экономической интеграции, реализации

инвестиционных или других проектов,

нацеленных на повышение доходности,

конкурентоспособности, расширение

рынков сбыта товаров и услуг, повышение

эффективности производства, создание

новых рабочих мест.

Предпосылки

формирования ФПГ в Беларуси:1)острая

потребность в создании новой системы

инвестирования развития промышленности;

2)возрастание финансовых активов

коммерческих банков и торговых фирм,

являющихся потенциальными инвесторами

промышленности; 3)наличие серьезного

структурного и финансово-инвестиционного

кризиса промышленности, особенно в

сфере НИОКР и высоких технологий;

4)необходимость укрепления уже

сложившихся технологических и

кооперированных связей по производству

конкурентоспособной продукции;

5)сложность и недостаток опыта

самостоятельного выхода отечественных

предприятий на внешние рынки; 6)потеря

значительной доли внутреннего товарного

рынка РБ из-за появления на нем продукции

крупных зарубежных, в том числе

транснациональных компаний.

При

образовании национальных ФПГ основной

задачей явл-ся

повышение конкурентоспособности бел.

товаров на мировом рынке и устойчивости

работы п/й.

Приоритетным

направлением формирования ФПГ в РБ

является пр-во изделий микроэлектроники,

дизельного машиностроения, продукции

хим. промышленности, комплексного с/х

оборудования. Примеры ФПГ — «Формат»,

«Гранит» и «БелРусАвто».

Первая в Беларуси ФПГ — АО «Аграрная

финансово-промышленная компания

«Жлобинский мясокомбинат» создана

в Гомельской области

Крупнейшие

ТНК присутствуют сегодня в Беларуси:

Газпром,

Лукойл, Сбербанк, ВТБ Банк, Вымпелком

(Россия), McDonald`s (США), HenkelGroup (Германия),

Danone (Франция) и др.

37.

Международная миграция рабочей силы:

сущность, формы и факторы.

Международная

миграция рабочей силы

– это перемещение трудоспособного

населения из одной страны в другую в

поисках работы или лучших условий

жизни

Факторы,

влияющие на международную миграцию

рабочей силы

Неэкономические:

Политико-правовые, Религиозные,

Этнические, Экологические, Семейные,

Образовательно-культурные

Экономические:

Различные уровни экономического

развития стран, Состояние национального

рынка труда, Структурная перестройка

экономики, Вывоз капитала, функционирование

ТНК, НТП

Направления

международной миграции рабочей силы:

эмиграция(выезд), иммиграция,

реэмиграция(возвращение эмигрировавших)

Основные

виды мигрантов

*Переселенцы

– лица, переезжающие в другую страну

на постоянное место жительства

*Работающие

по контракту – работающие со строго

ограниченным сроком пребывания в

принимающей стране

*Профессионалы

– лица с высоким уровнем теоретической

подготовки и соответствующим опытом

практической работы

*Нелегальные

иммигранты – лица, выезжающие в

принимающую страну или остающиеся в

ней на незаконных основаниях

*Вынужденные

мигранты – лица, перемещающиеся за

пределы национальных границ по

вынужденным обстоятельствам

38.

Особенности и тенденции развития

международной трудовой миграции.

Центры притяжения рабочей силы.

Особенности

развития м. трудовой миграции:

постепенное

увеличение масштабов,

вовлечение

в мировой миграционный оборот нас-ия

практически всех стран мира, основу

м. труд миграции составляют рабочие.,

увеличение

доли высококвалифицированных

мигрантов.,промышленно

развитые страны явл. основными центрами

притяжения рабочей силы.,

основной

формой миграции становится

внутриконтинентальность.

Качественно

меняется структура международных

потоков трудовой миграции населения

в результате повышения доли в числе

мигрирующих профессионально

подготовленных специалистов с боле

е высоким уровнем образования.

Проводимая развитыми странами

миграционная политика приводит к

оттоку интеллектуального потенциала

из развивающихся стран. По оценкам

ООН , финансовые потери развивающихся

стран в результате «утечки умов » за

последние 30 лет превысил и 60 млрд дол.

США . Возрастание масштабов нелегальной

миграции является важнейшей отличительной

особенностью современных процессов

международной миграции населения .

В

МХ можно выделить отдельные географические

регионы, которые являются местами

массового скопления иностранных

работников. В настоящее время

насчитывается 7 мировых

центров притяжения рабочей силы:

Северная Америка, Западная Европа,

страны Ближнего Востока, Австралия,

Азиатско-Тихоокеанский регион, страны

Латинской Америки, Северная Африка +

ЮАР. Крупнейшими странами, принимающими

рабочую силу, являются США, Канада,

Австралия, Кувейт, Саудовская Аравия,

Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Израиль,

Германия, Франция. Среди стран эмиграции

выделяются Россия, Италия, Испания,

Португалия, Китай.

39.Последствия

международной миграции рабочей силы.

Международная

миграция рабочей силы имеет существенные

социально-экономические последствия

как для стран, принимающих рабочую

силу, так и для стран, отдающих её. Для

стран эмиграции

позитивные

последствия следующие:

эмиграция облегчает положение на

национальном рынке труда, смягчает

безработицу и её социально-экономические

последствия; из-за границы в страну

возвращаются более квалифицированные

и обученные работники; получение

дополнительных доходов от экспорта

рабочей силы в форме денежных переводов

от эмигрантов, а при возвращении на

родину мигранты привозят с собой

материальные ценности и сбережения.

Негативные

последствия:

страна теряет часть своих трудовых

ресурсов в наиболее трудоспособном

возрасте, в результате чего происходит

старение трудовых ресурсов; происходит

«утечка умов» в связи с массовым

отъездом наиболее образованных,

квалифицированных кадров. Для

стран иммиграции

положительные

последствия

следующие:

мигранты

повышают конкурентоспособность

товаров вследствие снижения издержек

производства, так цена на рабочую силу

иностранцев ниже, чем цена на национальную

рабочую силу; в трудоемких отраслях

и тех видах производства, которые не

пользуются спросом у местного населения,

мигранты заполняют нишу и обеспечивают

нормальный, непрерывный процесс

воспроизводства; достигается

существенная экономия средств и

времени на подготовке кадров; иммигранты

расширяют ёмкость внутреннего рынка;

иммиграция способствует омоложению

нации, т.к. мигрирует, как правило,

самая мобильная и активная часть

населения. Негативные

последствия:

ухудшается

ситуация на рынке труда; в связи с

ростом предложения рабочей силы и

ограничением рабочих мест снижается

цена на национальную рабочую силу;

могут возникать конфликты между

местным населением и мигрантами; на

государство ложится бремя по выплате

пособий, социальной помощи мигрантам.

Таким образом, наличие ряда противоречивых

последствий для обеих сторон приводит

к необходимости регулирования

миграционных процессов.

40.

Гос. регулирование международной

миграции кадров.

Гос.

миграц. политика

– целенаправленная деятельность

гос-ва по регулированию процессов

экспорта и импорта раб.силы в страну/

из нее.

Цель

миграционной политики — максимизация

положительных эффектов международной

миграции, минимизация отрицательных

последствий этого явления.

В