Бюджетное учреждение профессионального образования

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

Лабораторные работы по курсу «Естествознание (физика)»

Нижневартовск, 2014

Составитель:

Новикова Татьяна Герольдовна – преподаватель физики

Оглавление

Лабораторные работы

- Исследование зависимости силы трения от веса тела.

- Изучение зависимости периода (частоты) колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза).

- Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменениях агрегатных состояний.

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках.

- Изучение интерференции и дифракции света.

Пояснительная записка

Данное учебное пособие с описанием лабораторных работ по учебной дисциплине «Естествознание (физика)» составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по всем специальностям экономического и гуманитарного профиля и с учетом Примерной программы учебной дисциплины Естествознание, утвержденной, (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2008 № 03-1180), рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО), заключения Экспертного совета №093 от «16» апреля 2008г.

Многовариантность предложенных работ позволит преподавателю дифференцировать задания с учетом уровня обученности учащихся. Лабораторные работы 1 варианта представляют собой облегченный вариант.

В описание лабораторной работы входят: название работы, цель, используемые приборы и материала, порядок выполнения, некоторые пояснения, необходимые формулы. Для оформления отчета о работе предлагаются таблицы, в которые следует записать результаты измерений и вычислений, зарисовать схемы опытов, выполнить необходимые рисунки. В конце каждой работы нужно сформулировать выводы, обобщив результаты проведенного эксперимента.

В конце данного пособия представлен полезный для студентов материал:

- Памятка выполняющему лабораторную работу.

- Алгоритмы деятельности по выполнению наблюдения и опыта.

- Учебные инструкционные карты «Снятие показаний приборов».

- Образец оформления лабораторной работы в тетрадях.

Данное пособие предназначено студентам первых курсов всех специальностей учреждений среднего профессионального образования, изучающих учебную дисциплину «Естествознание».

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО КУРСУ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ФИЗИКА)»

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(учебное пособие для студентов всех специальностей)

Перечень лабораторных работ

|

№ |

Раздел физики |

Тема работы |

|

1 |

Механика |

№1 Исследование зависимости силы трения от веса тела. №2 Изучение зависимости периода (частоты) колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). |

|

2 |

Тепловые явления |

№3 Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменениях агрегатных состояний |

|

3 |

Электромагнитные явления |

№4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках. |

|

4 |

Колебания и волны |

№5 Изучение интерференции и дифракции света. |

Лабораторная работа

Исследование зависимости силы трения от веса тела

(вариант 1)

Цель работы:

экспериментально исследовать зависимость силы трения от веса тела.

Оборудование: динамометр; набор грузов; трибометр.

Ход работы

- Кладут деревянный брусок на горизонтально расположенную линейку и, нагрузив его сначала одним, потом двумя и тремя грузами, тянут динамометром по возможности равномерно вдоль линейки. Таким образом измеряют силу тяги (равную силе трения).

- Затем, взвесив брусок и грузы на динамометре (сила нормального давления) определяют вес тела. Здесь вес тела определяется как сумма весов грузов и бруска. При этом надо взвешивать брусок вместе с грузами.

Таблица

|

№ опыта |

Число грузов |

Вес тела P, Н |

Сила трения F, Н |

|

1 |

|||

|

2 |

|||

|

3 |

3. Сделайте вывод о зависимости силы трения от веса тела.

Лабораторная работа

Исследование зависимости силы трения от веса тела

(вариант 2)

Цель работы:

экспериментально исследовать зависимость силы трения от веса тела.

Оборудование: динамометр; набор грузов; трибометр.

Ход работы

- Кладут деревянный брусок на горизонтально расположенную линейку и, нагрузив его сначала одним, потом двумя, тремя, четырьмя, пятью грузами, тянут динамометром по возможности равномерно вдоль линейки. Таким образом измеряют силу тяги (равную силе трения).

- Затем, взвесив брусок и грузы на динамометре (сила нормального давления) определяют вес тела. Здесь вес тела определяется как сумма весов грузов и бруска. При этом надо взвешивать брусок вместе с грузами.

Таблица

|

№ опыта |

Число грузов |

Вес тела P, Н |

Сила трения F, Н |

|

1 |

|||

|

2 |

|||

|

3 |

|||

|

4 |

|||

|

5 |

- Постройте график зависимости силы трения (F) от веса (Р) тела.

4. Сделайте вывод по проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Установление зависимости периода и частоты колебаний

нитяного маятника от длины маятника

(вариант 1)

Цель работы:

экспериментально исследовать зависимость периода и частоты колебаний

математического маятника от длины маятника.

Оборудование: нить длиной 1м, шарик, секундомер, лента измерительная,

штатив с муфтой и лапкой.

Ход работы

- Соберите установку, закрепив нитяной маятник в лапке штатива.

- Отмерьте такую длину нити, чтобы расстояние от центра масс груза до точки подвеса составляло 0,5 м.

- Занесите в таблицу значение длины маятника (l).

- Отклоните маятник от положения равновесия примерно на 10см, отпустите его и измерьте время (t) 20 его полных колебаний (N).

- Повторите опыт, уменьшив длину маятника до 0,3 м, потом до 0,2м.

- Вычислите период и частоту колебаний по результатам опыта по формулам:

Таблица измерений и вычислений

|

№ |

l, м |

N |

t, c |

υ, Гц |

T, c |

|

1 |

|||||

|

2 |

|||||

|

3 |

- Сделайте вывод о зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование зависимости периода и частоты колебаний

нитяного маятника от длины маятника

(вариант 2)

Цель работы:

экспериментально исследовать зависимость периода и частоты колебаний

математического маятника от длины маятника.

Оборудование: нить длиной 1м, шарик, секундомер, лента измерительная, штатив

с муфтой и лапкой.

Ход работы

- Соберите установку, закрепив нитяной маятник в лапке штатива.

- Отмерьте такую длину нити, чтобы расстояние от центра масс груза до точки подвеса составляло 1 м.

- Занесите в таблицу значение длины маятника (l).

- Отклоните маятник от положения равновесия примерно на 10см, отпустите его и измерьте время (t) 20 его полных колебаний (N).

- Повторите опыт, уменьшив длину маятника (опыт 2,3,4,5).

- Вычислите период и частоту колебаний по результатам опыта по формулам:

Таблица измерений и вычислений

|

№ |

l, м |

N |

t, c |

υ, Гц |

T, c |

|

1 |

|||||

|

2 |

|||||

|

3 |

|||||

|

4 |

|||||

|

5 |

- Постройте графики зависимости периода колебаний и частоты колебаний от длины маятника.

- Сделайте вывод по проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Установление зависимости периода и частоты колебаний

пружинного маятника от массы маятника

(вариант 1)

Цель работы:

экспериментально установить зависимость периода и частоты колебаний

пружинного маятника от массы маятника.

Оборудование: грузы массой по 100г (3 шт.), пружина, секундомер, штатив с

муфтой и лапкой.

Ход работы

- Соберите установку, закрепив пружину в лапке штатива.

- Подвесьте один груз на пружине.

- Занесите в таблицу значение массы груза (m).

- Отклоните маятник от положения равновесия примерно на 5см, отпустите его и измерьте время (t) 10 его полных колебаний (N).

- Повторите опыт (пункты 3 и 4), подвесив на пружину два груза, затем – три.

- Вычислите период и частоту колебаний по результатам опыта по формулам:

Таблица измерений и вычислений

|

№ |

Число грузов |

m,кг |

N |

t, c |

υ, Гц |

T, c |

|

1 |

||||||

|

2 |

||||||

|

3 |

- Сделайте вывод о зависимости периода и частоты колебаний пружинного маятника от его массы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование зависимости периода и частоты колебаний

пружинного маятника от массы маятника

(вариант 2)

Цель работы:

экспериментально исследовать зависимость периода и частоты колебаний

пружинного маятника от массы маятника.

Оборудование: грузы массой по 100г (3 шт.), пружина, секундомер, штатив с

муфтой и лапкой.

Ход работы

- Соберите установку, закрепив пружину в лапке штатива.

- Подвесьте один груз на пружине.

- Занесите в таблицу значение массы груза (m).

- Отклоните маятник от положения равновесия примерно на 5см, отпустите его и измерьте время (t) 10 его полных колебаний (N).

- Повторите опыт (пункты 3 и 4), подвесив на пружину два груза, потом три груза.

- Вычислите период и частоту колебаний по результатам опыта по формулам:

Таблица измерений и вычислений

|

№ |

Число грузов |

m,кг |

N |

t, c |

υ, Гц |

T, c |

|

1 |

||||||

|

2 |

||||||

|

3 |

- Постройте графики зависимости периода и частоты колебаний от массы маятника.

- Сделайте вывод по проделанной работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Измерение температуры вещества в зависимости от времени

при изменениях агрегатных состояний

(вариант 1)

Цель:

изучить процессы нагревания и кипения воды.

Оборудование: штатив с лапкой, стакан калориметра, вода, термометр, мензурка,

электрическая плитка.

Ход работы

- С помощью мензурки отлейте 100 мл воды в стакан калориметра.

- Измерьте температуру воды. Поставьте стакан на электрическую плитку.

- Через каждые 2 мин измеряйте температуру и записывайте в табл. 1.

- Доведите воду до кипения, измерьте температуру кипения, запишите в табл. 1.

- Постройте график зависимости температуры вещества от времени.

Таблица 1

|

Δt, мин |

||||||||

|

t, ˚C |

- Сделайте вывод по результатам эксперимента.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Измерение температуры вещества в зависимости от времени

при изменениях агрегатных состояний

(вариант 2)

Цель:

изучить процессы нагревания и кипения воды.

Оборудование: штатив с лапкой, стакан калориметра, вода, термометр,

мензурка, электрическая плитка.

Ход работы

- С помощью мензурки отлейте 100 мл воды в стакан калориметра.

- Измерьте температуру воды. Поставьте стакан на электрическую плитку.

- Через каждые 2 мин измеряйте температуру и записывайте в табл. 1.

- Доведите воду до кипения, измерьте температуру кипения, запишите в табл. 1.

- Постройте график зависимости температуры воды от времени.

Таблица 1

|

Δt, мин |

||||||||

|

t, ˚C |

- Опишите график зависимости температуры воды от времени при нагревании и кипении.

- Сделайте вывод по результатам эксперимента.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Измерение температуры вещества в зависимости от времени

при изменениях агрегатных состояний

(вариант 3)

Цель работы:

овладеть приемом измерения температуры при кристаллизации вещества

(аморфных тел).

Оборудование: аморфное вещество, термометр лабораторный, стакан с горячей

водой, наручные часы, пробирка.

Ход работы

1. Перед началом опыта тело переводят в расплавленное состояние, для чего его помещают в пробирку и опускают в стакан с горячей водой.

2. Затем его охлаждают, измеряя через определенные промежутки времени температуру до его кристаллизации.

3. Данные записывают в таблицу:

|

Δt, мин |

||||||||

|

t, ˚C |

4. Постройте график зависимости температуры вещества от времени.

5. Опишите график зависимости температуры вещества при кристаллизации от времени

6. Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Измерение температуры вещества в зависимости от времени

при изменениях агрегатных состояний

(вариант 4)

Цель работы:

исследовать процесс плавления кристаллических тел.

Оборудование: снег в стакане; термометр лабораторный, наручные часы.

Ход работы

- Перед началом опыта наберите снег в стакан.

- Затем поместите в снег термометр и через определенные равные промежутки времени (2 минуты) измеряйте температуру снега до его полного перехода в жидкую фазу.

- Данные записывайте в таблицу:

|

Δt, мин |

||||||||

|

t, ˚C |

- Постройте и опишите график зависимости температуры вещества от времени при плавлении вещества.

- Сделайте вывод по работе.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Измерение температуры вещества в зависимости от времени

при изменениях агрегатных состояний

(вариант 5)

Цель работы:

исследовать процесс плавления аморфных тел.

Оборудование: парафин в металлической банке; лабораторные электроплитки;

термометр лабораторный, закрепленный в штативе; наручные часы.

Ход работы

- Перед началом опыта возьмите твердый парафин в металлической банке с предварительно вплавленным в него термометром.

- Затем поставьте банку на лабораторную электроплитку и через определенные равные промежутки времени (2 минуты) измеряйте температуру парафина до его полного перехода в жидкую фазу.

- Данные записывайте в таблицу:

|

Δt, мин |

||||||||

|

t, ˚C |

- Постройте и опишите график зависимости температуры вещества в процессе плавления от времени.

- Сделайте вывод по проделанной работе.

Лабораторная работа

Сборка электрической цепи,

измерение силы тока и напряжения

(вариант 1)

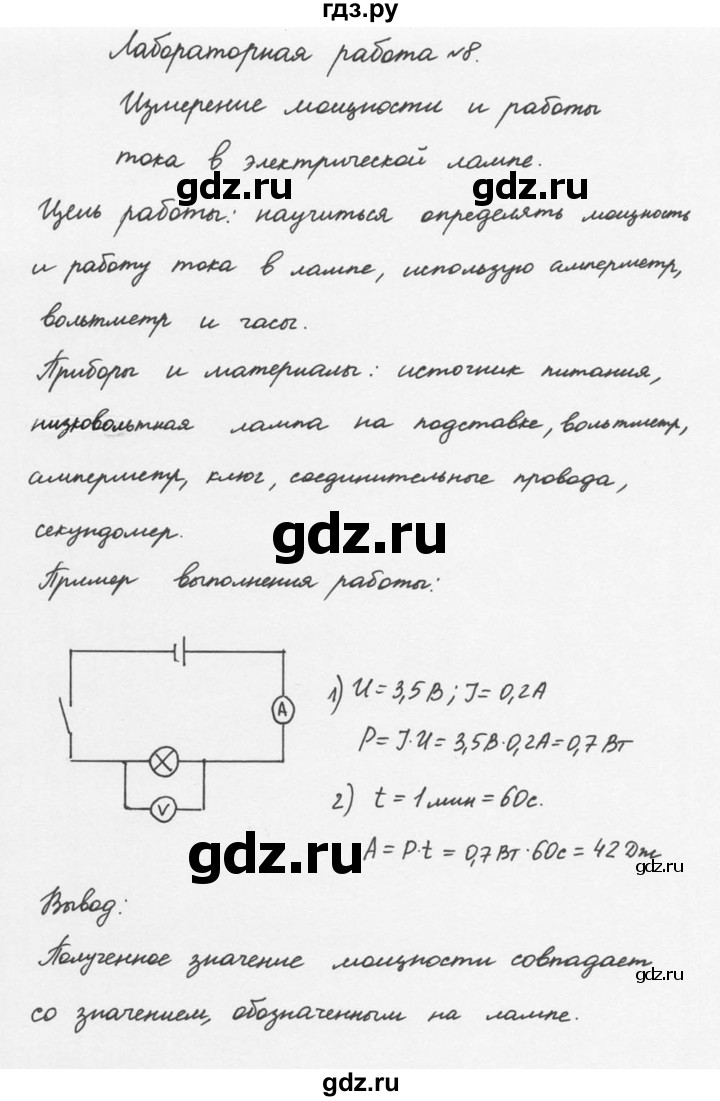

Цель работы:

научиться собирать простейшую электрическую цепь;

снимать показания электротехнических приборов.

Оборудование: Амперметр, вольтметр, лампочка на подставке, спираль на

колодке, ключ замыкания, источник тока, соединительные провода.

Ход работы

1. Соберите электрическую цепь, соединив лампочку на подставке, ключ замыкания, источник тока, амперметр последовательно между собой, а вольтметр – параллельно к лампочке.

2. Замкните цепь и снимите показания приборов.

3. Занесите величины в таблицу.

4. Замените лампочку спиралью на колодке.

5. Повторите п.2-п.3

Таблица измерений

|

№ опыта |

I, А |

U, В |

|

1 (лампочка) |

||

|

2 (спираль) |

6. Начертите принципиальные схемы электрических цепей, которые вы собирали.

7. Сделайте вывод по работе.

Лабораторная работа

Сборка электрической цепи и

измерение силы тока и напряжения

в ее различных участках

(вариант 2)

Цель работы: убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова; измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой спирали.

Ход работы

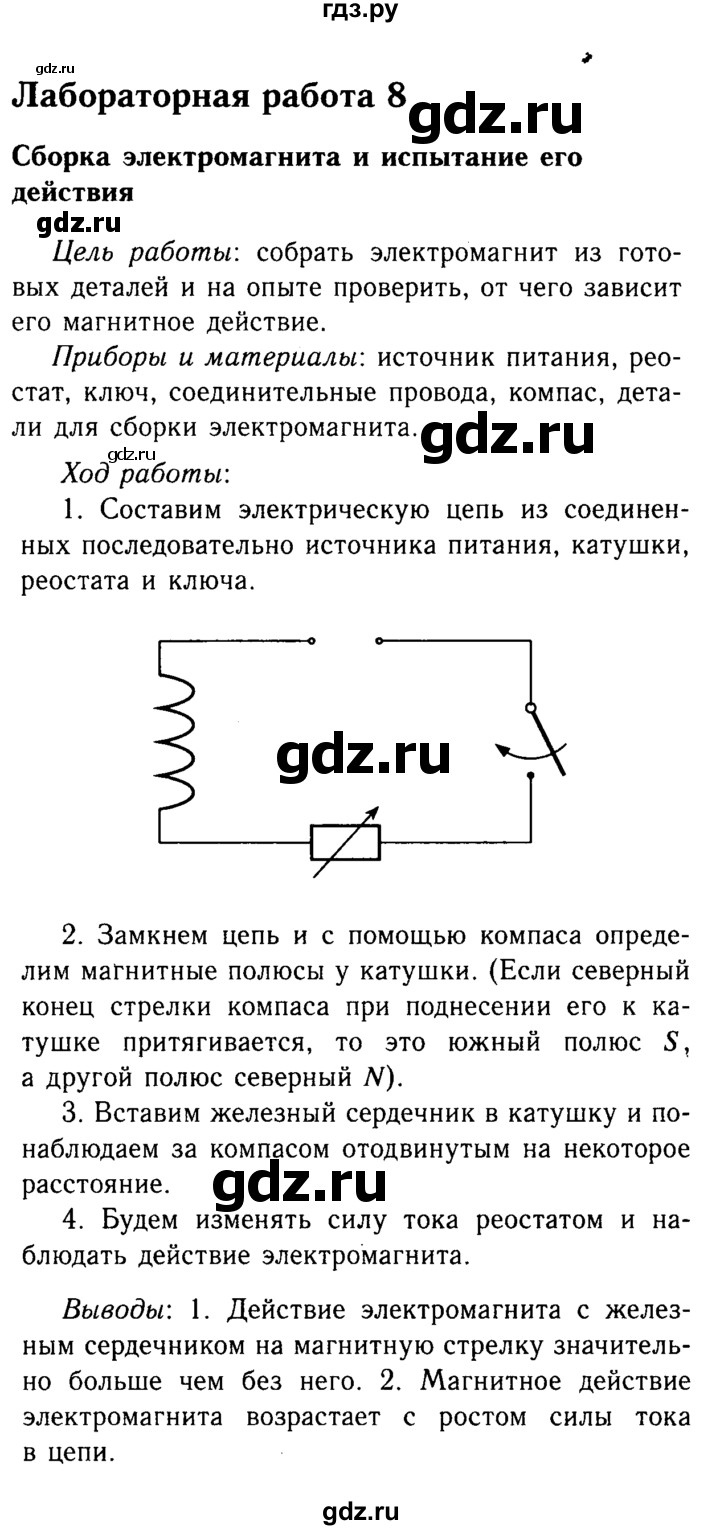

Задание 1.

Приборы и материалы:

батарея из трех элементов (или аккумуляторов), низковольтная лампа на подставке,

ключ, амперметр, соединительные провода.

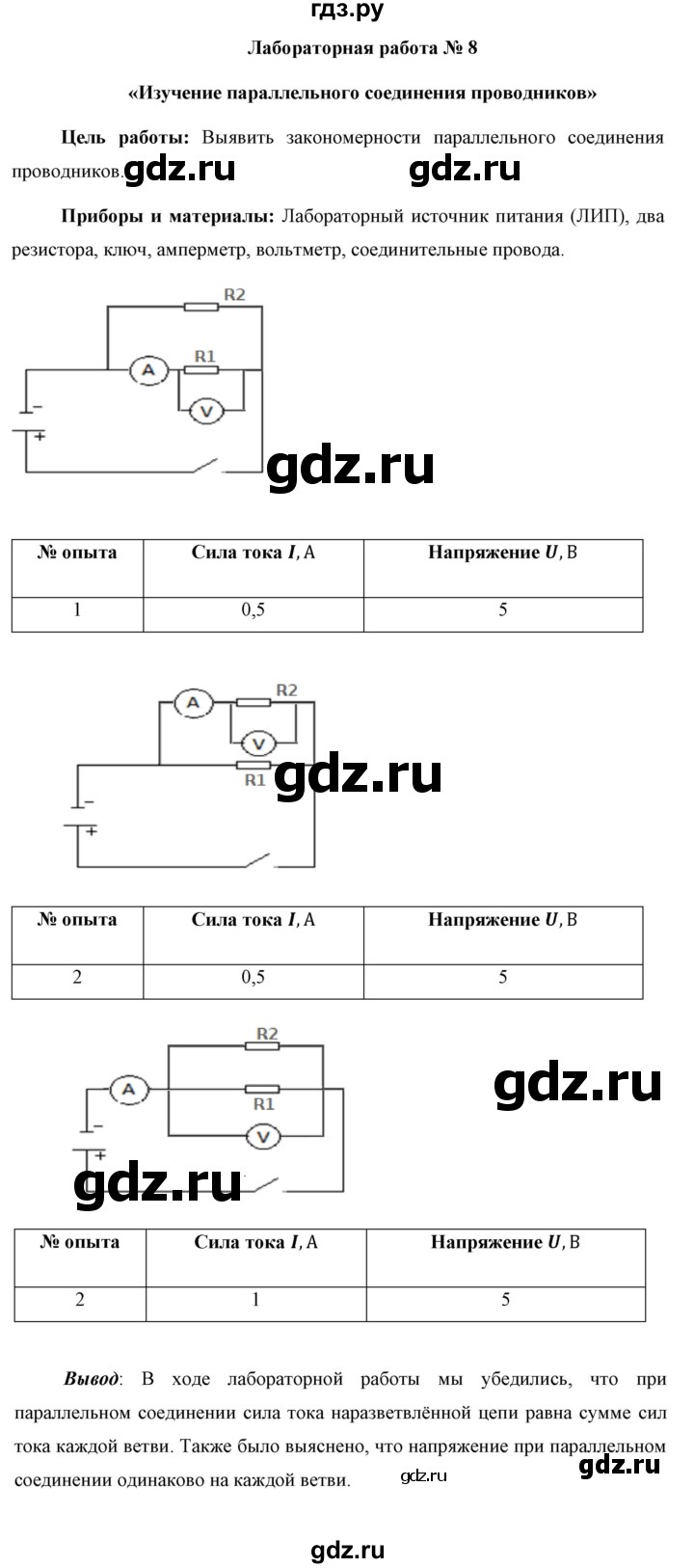

- Соберите цепь по рисунку 168, а. Запишите показание амперметра.

- Затем включите амперметр так, как показано на рисунке 168, б, а потом так, как показано на рисунке 168, в.

- Сравните все полученные показания амперметра. Сделайте вывод.

- Начертите принципиальные схемы электрических цепей, которые вы собирали.

Задание 2

Приборы и материалы:

источник тока, спирали-резисторы (низковольтные лампы)–2 шт., ключ, вольтметр, соединительные провода.

Ход работы

- Соберите цепь из источника тока, спиралей, и ключа, соединив все приборы последовательно. Замкните цепь.

- Измерьте напряжения U1, U2 на концах каждой спирали и напряжение U на участке цепи, состоящем из двух спиралей.

- Вычислите сумму напряжений U1 + U2 на обеих спиралях и сравните ее с напряжением U. Сделайте вывод.

- Начертите схему собранной вами цепи и покажите на ней, куда подключается вольтметр при измерении напряжения на каждой спирали и на двух спиралях вместе.

- Сделайте вывод.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Наблюдение интерференции и дифракции света

(вариант 1)

Цель работы:

исследовать явление интерференции и дифракции света.

Оборудование:

две стекланные пластины, лист фольги с прорезью длиной 1-2 см, сделанной с помощью лезвия бритвы, лампа накаливания (одна на весь класс), цветные карандаши, грампластинка, лазерный диск, капроновый лоскут.

Ход работы

Наблюдение интерференции света

- Сложите стеклянные пластины вместе и слегка сожмите пальцами. При этом вокруг отдельных мест соприкосновения образуются воздушные зазоры разной формы. (Они играют роль тонкой пленки).

- Рассматривайте пластины в отраженном свете и наблюдайте радужную интерференционную картину.

- Увеличьте нажим на стеклянные пластины и наблюдайте за изменениями картины.

- Пронаблюдайте интерференционные картины в проходящем свете.

- Зарисуйте в таблицу наблюдаемые интерференционные картины.

Таблица

|

Условия наблюдения |

Интерференционная картина |

|

|

в отраженном свете |

в проходящем свете |

|

|

При слабом нажиме на пластины |

||

|

При увеличении нажима на пластины |

Наблюдение дифракции света

- Расположите лист фольги со щелью вертикально и приблизьте ее вплотную к глазу.

- Смотря сквозь щель на нить лампы, установленную на демонстрационном столе, наблюдайте дифракционную картину.

- Увеличивайте ширину щели, слегка растянув фольгу, и наблюдайте дифракционную картину.

- Наблюдайте дифракционную картину, получаемую с помощью лоскутков капрона в проходящем свете.

- Наблюдайте дифракционную картину в отраженном свете, полученную с помощью грампластинки или лазерного диска.

- Зарисуйте в таблицу наблюдаемые при разных условиях дифракционные картины.

Таблица

|

Условия наблюдения |

Дифракционная картина |

|

Узкая щель |

|

|

Более широкая щель |

|

|

От лоскута капрона |

|

|

В отраженном свете |

7. Сформулируйте выводы по эксперименту.

Памятка выполняющему лабораторную работу

- Не пренебрегайте теорией при выполнении практических работ. Не знаешь теории – не приступай к выполнению лабораторного задания.

- Четко представь себе цель работы: она четко совпадает с ее названием.

- Спланируй ход действий.

- Не торопись собирать установку или электрическую цепь. Прежде тщательно ознакомься с приборами:

- выясни название каждого из них;

- изучи правила обращения;

- определи цену деления, пределы измерения, класс точности.

- Береги приборы и принадлежности.

- Следи, чтобы на рабочем месте всегда был порядок.

- Соблюдай технику безопасности; собрав, не выключай установку или электрическую цепь без разрешения учителя.

- Если нужно, подготовь таблицу для записей результатов измерений.

- Только после разрешения учителя приступай к измерениям. Исходя из реальных условий выполнения лабораторной работы, оцени ожидаемый результат.

- Прежде, чем приступать к обработке результатов, выключи установку. Береги электроэнергию!

- На основе данных наблюдений, измерений и вычислений сделай выводы

- Разбери установку. Приведи в порядок рабочее место.

Алгоритм деятельности по выполнению наблюдения

- Уяснить цель наблюдения.

- Определить объект наблюдения.

- Создать необходимые условия для наблюдения, обеспечить хорошую видимость наблюдаемого явления.

- Выбрать наиболее выгодный для данного случая способ кодирования (фиксирования) получаемой в процессе наблюдения информации.

- Провести наблюдение с одновременным фиксированием (кодированием) получаемой в процессе наблюдения информации.

- Проанализировать результаты наблюдений, сформулировать выводы.

Алгоритм деятельности по выполнению опытов

- Сформулировать цель опыта.

- Построить гипотезу, которую можно положить в основу.

- Определить условия, которые необходимы для того, чтобы проверить правильность гипотезы.

- Определить необходимые приборы и материалы.

- Смоделировать ход конкретного опыта (определить последовательности операций).

- Выбрать рациональный способ кодирования (фиксирования) информации, которую предлагается получить в ходе эксперимента.

- Непосредственно выполнить эксперимент – пронаблюдать, измерить и зафиксировать получаемую информацию (зарисовки, запись результатов измерений и т.д.).

- Математически обработать результаты измерений.

- Проанализировать полученные данные.

- Сформулировать выводы из опытов.

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ

Учебная инструкционная карта I

ЗАДАНИЕ 1: определить, какая физическая величина измеряется данным прибором.

Способ выполнения:

- найдите на шкале обозначение единицы физической величины;

- установите по таблице наименование единицы физической величины, измеряемой данным прибором;

- установите по таблице, какую физическую величину измеряет данный прибор;

- прочитайте значения физических величин, указанные на шкале прибора.

ЗАДАНИЕ 2: определить пределы измерения прибора.

Способ выполнения:

- определите наименьшее значение физической величины, указанное на шкале прибора. Запишите: «НИЖНЯЯ ГРАНИЦА измерения прибора равна…»;

- определите наибольшее значение физической величины, указанное на шкале. Запишите: «ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА измерения прибора равна…».

Учебная инструкционная карта II

ЗАДАНИЕ: определить цену деления шкалы прибора.

Способ выполнения:

- выберите участок шкалы, на котором будете определять цену деления (по ближайшим от указателя делениям, возле которых проставлены цифры);

- укажите наибольшее значение измеряемой физической величины на этом участке:

b = …;

- укажите наименьшее значение измеряемой физической величины на этом участке:

с = …;

- подсчитайте число делений (т.е. число промежутков между черточками) на участке от с до b. Запишите:

а = …;

- вычислите цену деления шкалы прибора:

Примечание

Ценой деления прибора называют значение физической величины, приходящееся на наименьшее деление данного участка шкалы прибора:

где:

b – верхняя граница участка шкалы;

с – нижняя граница участка шкалы;

а – число делений, т.е. число промежутков между черточками от с до b.

Учебная инструкционная карта III

ЗАДАНИЕ: определить показания прибора.

Способ выполнения

1. определите наименьшее значение измеряемой величины на участке шкалы, для которого определялась цена деления:

с = … ;

2. подсчитайте число делений от с до указателя (стрелки):

n = … ;

3. вычислите показание: с + n · d = … , где d – цена деления.

Полученный результат соответствует значению измеряемой физической величины.

ВНИМАНИЕ! Не забывайте при вычислениях указывать единицы физических величин!

Образец оформления лабораторной работы в тетрадях

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Дата (пишется на полях):

Название работы:

Цель работы:

Оборудование:

Рисунок к работе или схема:

Таблица измерений и вычислений:

Вычисления:

График (выполняется при необходимости)

Вывод:

Список использованной литературы:

1. Буров В.А. и др.

Фронтальные экспериментальные задания по физике в 6-7х классах средней школы: Пособие для учителей / В.А.Буров, С.Ф. Кабанов, В.И. Свиридов.

-М.: Просвещение,1981.

2. Буров В.А. и др.

Фронтальные экспериментальные задания по физике: 10 кл.: Дидакт. Материал: Пособие для учителя / В.А.Буров, А.И.Иванов, В.И.Свиридов ;Под ред. В.А.Бурова. -М.: Просвещение,1987.

3. Гоциридзе Г.Ш.

Практические и лабораторные работы по физике. 7-11 классы /Под ред. проф., докт. физ.- мат. Наук Н.А.Парфентьевой. – М.: Классикс Стиль,2002.

4. Касьянов В.А.

Физика. 11 класс. Профильный уровень: тетрадь для лабораторных работ

/В.А.Касьянов, В.А.Коровин.-6-е изд., стереотип. -М.: Дрофа,2007.

5. Минькова Р.Д.

Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, В.В. Иванова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2011.

6. Степанов С.В.

Физика,10-11 : лаб. Эксперимент: кН. Для учащихся/С.В. Степанов.-М.: Просвещение, 2005.

7. Фронтальные лабораторные занятия по физике в восьмилетней школе. Пособие для учителей. Под ред. А.А.Покровского.- М.: Просвещение,1969.

8. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: Кн. Для учителя/ В.А.Буров, Ю.И.Дик, Б.С.Зворыкин и др.; Под ред. В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова. -М.: Просвещение: Учеб. лит.,1996.

9. Шилов В.Ф.

Тетрадь для лабораторных работ по физике. — М.: Просвещение, 2002.

-

ГДЗ

- /

8 класс

- /

Физика

- /

Пёрышкин

- /

8

Авторы:

А.В. Перышкин, А.И. Иванов

Издательства:

Экзамен, Просвещение, Дрофа 2015-2021

Тип книги: Учебник

Рекомендуем посмотреть

Подробное решение лабораторная работа № 8 по физике для учащихся 8 класса , авторов Перышкин, Иванов 2015-2021

Решить моё задание

Сообщить об ошибке

Решебник №2 к учебнику 2021 (Просвещение) / лабораторная работа / 8

Для этого задания есть уникальное решение

Наши преподаватели подготовили для этого задания уникальное решение – не как у всех

Решить моё задание

Сообщить об ошибке

Решить моё задание

Сообщить об ошибке

Решить моё задание

Сообщить об ошибке

Расскажите об ошибке

ГДЗ по физике 8 класс Перышкин лабораторная работа — 8

Сообщение должно содержать от 10 до 250 символов

Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google

Privacy Policy and

Terms of Service apply.

Решения из этого учебника доступны авторизованным пользователям

Нажмите кнопку “Войти”, чтобы посмотреть решение

Решения из этого учебника доступны авторизованным пользователям

Нажмите кнопку “Войти”, чтобы посмотреть решение

Лабораторная работа № 6 «Зависимость

электрического сопротивления нити лампы от силы тока»

Цель: исследование

зависимости сопротивления нити лампы от силы тока.

Оборудование: умк:

виртуальная лабораторная работа № 6, ноутбук.

Теоретические ведомости

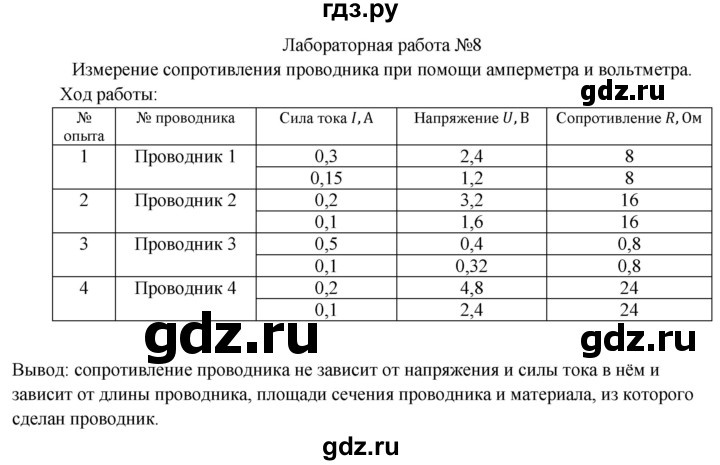

Георг

Ом экспериментально установил, что сила тока текущего по однородному

металлическому проводнику пропорциональна падению напряжения на проводнике:

(1),

где

R– электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление – физическая

величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению

электрического тока:

(2),

где

U

электрическое напряжение, I

– сила тока.

Единицей

сопротивления является Ом. Сопротивлением в 1 Ом обладает проводник к которому

приложено напряжение в 1 В (вольт) и по которому идет ток в 1 А (ампер).

1 килоом (кОм) = 1000 Ом = 103 Ом;

1 мегаом (мОм) = 1 000 000 Ом = 106 Ом;

1 мОм = 1000 кОм = 1 000 000 Ом = 106 Ом;

1 Ом = 0,001 кОм = 10-3 кОм;

1 Ом = 0,000001 мОм = 10-6 мОм.

Сущность

электрического сопротивления заключается в том, что носители электрических

зарядов при направленном перемещении в проводниках под действием электрического

поля сталкиваются с частицами вещества, находящимися в состоянии хаотического

теплового движения. В результате этого кинетическая энергия носителей

уменьшается, уменьшается скорость их направленного упорядоченного движения.

Так, в проводниках первого рода свободные электроны непрерывно сталкиваются с

положительными ионами кристаллической решетки, совершающими тепловое

колебательное движение.

Как

следует из физической сущности, величина электрического сопротивления зависит

от материала проводника, т. е. от характера строения и количества свободных зарядов

в единице объема.

Так, например, в металлах величина сопротивления определяется характером

строения кристаллической решетки. При внесении в металл примесей форма

кристаллической решетки искажается, что приводит к увеличению сопротивления.

Металлы по сравнению с другими материалами обладают меньшим электрическим

сопротивлением, однако сопротивление различных металлов также неодинаково. Медь

и серебро, например, оказывают очень небольшое сопротивление прохождению

электрического тока. Железо, вольфрам и другие металлы проводят электрический

ток значительно хуже.

Сопротивление

однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества

проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:

,

где

ρ —

удельное сопротивление

вещества проводника, l —

длина проводника, м, а S —

площадь сечения.

Единица

измерения удельного сопротивления , длины проводника –

, площади сечения

.

Порядок выполнения работы

1.

Откройте приложение «Виртуальная

лабораторная работа «Исследование зависимости сопротивления нити лампы от силы

тока».

2.

Выполните необходимые требования в пункте

«Ход работы».

3.

Определите цену деления миллиамперметра.

4.

Определите значение силы тока при

максимальном сопротивлении.

5.

Определите значение электрического

сопротивления при значении силы тока 50 мА, 75 мА, 100 мА.

Данные вычислений занесите в таблицу.

6.

Начертите график зависимости электрического

сопротивления от силы тока.

7.

Сделайте вывод о проделанной работе.

|

№ |

I, мА |

I, А |

R, Ом |

|

1 |

|||

|

2 |

|||

|

3 |

Лабораторная работа №2

Тема: «Наблюдение зависимости объёма данной массы газа от температуры».

Цель: определить зависимость объёма данной массы газа от температуры при постоянном давлении.

Необходимо знать: уравнение состояния идеального газа, газовые законы.

Необходимо уметь: работать с приборами, делать выводы на основе экспериментальных данных.

Оборудование: стеклянная трубка, цилиндрический сосуд с горячей водой, стакан с водой комнатной температуры, линейка, термометр.

Теоретические сведения

Уравнение состояния идеального газа — формула, устанавливающая зависимость между давлением, молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа. Уравнение имеет вид:

Эта форма записи носит имя уравнения (закона) Менделеева — Клапейрона.

В случае постоянной массы газа уравнение можно записать в виде:

Последнее уравнение называют объединённым газовым законом. Из него получаются законы Бойля — Мариотта, Шарля и Гей-Люссака:

— закон Бойля — Мариотта (Изотермический процесс).

— Закон Гей-Люссака (Изобарный процесс).

— закон Шарля (Изохорный процесс)

Ход работы

-

Установите поршень шприца на отметке 50 мл.

-

Плотно надеть свободный конец соединительного шланга ручного вакуумного насоса на выходной патрубок шприца.

-

Выдвигая поршень, увеличивайте объем с шагом 5 мл, фиксируйте показания манометра по черной шкале.

-

Чтобы определить давление под поршнем, надо из атмосферного давления вычесть показания монометра, выраженного в паскалях. Атмосферное давление равно приблизительно 1 бар, что соответствует 100 кПа.

-

Для обработки результатов измерений следует учитывать наличие воздуха в соединительном шланге. Для этого измерьте рассчитайте объем соединительного шланга, измерив длину шланга рулеткой, а диаметр шланга штангенциркулем, учитывая, что толщина стенок составляет 1,5 мм.

-

Постройте график измеренной зависимости объема воздуха от давления.

-

Рассчитайте зависимость объема от давления при постоянной температуре по закону Бойля-Мариотта и постройте график.

-

Сравните теоретические и экспериментальные зависимости.

Сделайте вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы

-

Что такое изохорный процесс?

-

Запишите основное уравнение молекулярно-кинетической теории.

-

Что обозначает 1 моль вещества?

-

Физический смысл постоянной Авогадро NA?

-

В закрытом сосуде находится газ под давлением 160 кПа. Каким станет давление газа, если температуру повысить на 20%?

Литература

-

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448с.

-

Мякишев Г. Я. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2005. – 366с.

ГДЗ (готовое домашние задание из решебника) на Лабораторная работа №8 по учебнику Физика. 7 класс. : белый учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Перышкин. — 2-е издание: Дрофа, 2013-2019г

Цель работы:

Обнаружить на опыте выталкивающее действие жидкости на погружённое в неё тело и определить выталкивающую силу.

Приборы и материалы:

Динамометр, штатив с муфтой и лапкой, два тела разного объёма, стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде.

Указания к работе:

1. Повторите по учебнику § 51 «Архимедова сила».

2. Укрепите динамометр на штативе и подвесьте к нему на нити тело. Отметьте и запишите в таблице показание динамометра. Это будет вес тела в воздухе.

3. Подставьте стакан с водой и опускайте муфту с лапкой и динамометром, пока всё тело не окажется под водой. Отметьте и запишите в таблицу показание динамометра. Это будет вес тела в воде.

4. По полученным данным вычислите выталкивающую силу, действующую на тело.

5. Вместо чистой воды возьмите насыщенный раствор соли и снова определите выталкивающую силу, действующую на то же тело.

6. Подвесьте к динамометру тело другого объёма и определите указанным способом (см. пункты 2 и 3) выталкивающую силу, действующую на него в воде.

7. Результаты запишите в таблицу 12.

На основе выполненных опытов сделайте выводы.

От каких величин зависит значение выталкивающей силы?

Для написания ответов необходимо зарегестрироваться