Тест по экономике — часть 5, для студентов университета и колледжа, по теме «Система планирования деятельности предприятия. Оплата труда на предприятии». Предназначен для тестирования знаний по пройденному курсу. Всего в тесте 40 вопросов. Правильные варианты ответа выделены символом «+»

Вопрос: 196. Производство конкурентоспособной продукции и обеспечение потребностей рынка; уве-личение объема и доли продаж на рынке за счет производства новой высококонкурентной продукции; обеспе-чение прибыли, фи-нансовой устойчивости и рен-табельности капитала за счет эффективного использования производственных ресурсов и на основе активизации инновационно-инвестиционной деятельности – это…

+ а) задачи планирования

б) методы планирования

в) функции планирования

г) принципы планирования

Вопрос: 197. По содержанию плановых решений различают виды планирования…

а) директивное и индикативное планирование

+ б) стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование

в) долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование

г) экономическое и социальное

д) национальное и региональное

Вопрос: 198. Какое планирование ориентировано на долгосрочную перспективу и определяет основные направления развития хозяйствующего субъекта? Предприятие ставит перспективные цели и вырабатывает средства их дос-тижения.

+ а) стратегическое

б) тактическое

в) оперативно-производственное

г) бизнес-планирование

Вопрос: 199. Основная задачей какого планирования состоит в конкретизации показателей тактического плана с целью организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и его структурных подразделений?

а) стратегического

б) тактического

+ в) оперативно-производственного

г) бизнес-планирования

Вопрос: 200. Какое планирование предназначено для оценки целесообразности внедрения того или иного мероприятия (особенно это касается инноваций, которые требуют для своей реализации крупных инве-стиций)?

а) стратегическое

б) тактическое

в) оперативно-производственное

+ г) бизнес-планирование

Вопрос: 201. Какие виды планирования выделяют в зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов?

а) директивное и индикативное планирование

б) стратегическое, тактическое, оперативно-производственное и бизнес-планирование

+ в) долгосрочное (перспективное), среднесрочное и краткосрочное (текущее) планирование

г) общее и частичное планирование

Вопрос: 202. Какое планирование охватывает период более 5 лет и призвано определять долговремен-ную стратегию предприятия?

+ а) долгосрочное

б) среднесрочное

в) краткосрочное

г) бизнес-план инвестиционного проекта

д) оперативное

Вопрос: 203. Планирование сбыта, планирование производства, планирование персонала, планирова-ние инвестиций, финансов относится к планированию…

а) по содержанию планируемых показателей

б) по очередности во времени

+ в) по сферам планирования

г) по подразделениям

д) нет верного ответа

Вопрос: 204. Перечислите принципы планирования.

а) необходимость, непрерывность, единство, альтернативность

+ б) необходимость, непрерывность, гибкость, точность

в) гибкость, научность, комплексность, наукоемкость, итеративность

г) системность, комплексность, приоритетность, директивность

Вопрос: 205. Какой принцип планирования предполагает разработку общего или сводного плана социально-экономического развития предприятия и увязку планов отдельных структурных подразделений между собой и с единым планом социально-экономического развития предприятия?

+ а) непрерывность

б) точность

в) необходимость

г) комплексность

д) оптимальность

Вопрос: 206. Какой принцип планирования предполагает возможность корректировки уже разработан-ных плановых показателей?

а) непрерывность

б) точность

в) необходимость

г) комплексность

+ д) гибкость

Вопрос: 207. Какой принцип планирования основывается на необходимости выбора лучшего варианта из нескольких возможных на всех этапах планирования?

а) непрерывность

б) точность

в) необходимость

г) комплексность

+ д) оптимальность

Вопрос: 208. Перечислите методы планирования.

+ а) балансовый, нормативный, программно-целевой, сетевой, экономико-математического моделирования

б) балансовый, нормативный, программно-целевой, прогнозный

в) сетевой, экономико-математического моделирования, эффективный

г) методы экспертных оценок, балансовый, нормативный, оптимальный

д) индексный, директивный

Вопрос: 209. Если суть метода планирования состоит в разработке системы показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой части, показывающей использование ресурсов по всем направлениям их расхода, то это метод планирования….

+ а) балансовый

б) нормативный

в) программно-целевой

г) сетевой

д) экономико-математический

Вопрос: 210. Какой метод планирования предполагает технико-экономическое обоснование планов с использованием норм и нормативов, которые применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использова-ния?

а) балансовый

+ б) нормативный

в) программно-целевой

г) сетевой

д) экономико-математический

Вопрос: 211. Что относится к нормативной базе планирования?

+ а) нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; нормы затрат труда; нормы и нормативы использования основных производственных фондов; нормативы капитальных вложений; финансовые нормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов);

б) нормы труда, времени, расхода материалов, электроэнергии, амортизации

в) нормы выработки; нормы затрат труда; нормы и нормативы использования основных производственных фондов; нормативы капитальных вложений; финансовые нормы и нормативы (нормы амортизации, нормативы рентабельности, ставки налогов);

г) нормы численности, нормативы капитальных вложений; финансовые нормы и нормативы (нормы амортиза-ции, нормативы рентабельности, ставки налогов); социальные нормы и нормативы;

Вопрос: 212. Какой метод планирования применяется при планировании подготовки производства но-вой продукции и изображен на рисунке?

а) нормативный

б) программно-целевой

+ в) сетевой

г) экономико-математический

д) балловый

Вопрос: 213. Какой метод планирования применяется при разработке сложных проектов, где участвует много исполни-телей, и изображен на рисунке?

а) нормативный

+ б) программно-целевой

в) сетевой

г) экономико-математический

д) статистический

Вопрос: 214. Целью какого раздела бизнес-плана развития предприятия является обоснование опти-мального варианта организации производства, позволяющего получить наилучший финансовый результат, определение на пред-стоящий период величины источников поступлений доходов, сумм расходов и отчислений, обоснования балан-са доходов и расходов, расчет прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, расчет потока денежных средств?

а) характеристика предприятия и стратегия его развития

б) описание продукции. анализ рынков сбыта. стратегия маркетинга

+ в) прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

г) организационный план

д) инвестиционный и инновационный план

Вопрос: 215. Максимально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте, предусмот-ренном планом продаж, при полном использовании производственного оборудования и площадей, с учетом прогрессивной технологии, передовой организации труда и производства – это…

а) производственная программа

+ б) производственная мощность

в) производственный заказ

г) производственная необходимость

д) производственный результат

Вопрос: 216. Какая мощность определяется по наличному оборудованию, установленному на начало планового перио-да?

+ а) входная

б) выходная

в) среднегодовая

г) нормативная

д) первоначальная

Вопрос: 217. Какая мощность определяется по оборудованию на конец планового периода, рас-считываемая на основе входной мощности, выбытия и ввода мощности в течение планового периода: ПМвх + ПМвв – ПМвыб

+ а) выходная

б) среднегодовая

в) максимальная

г) остаточная

д) вводимая

Вопрос: 218. Какая производственная мощность представлена формулой

а) выходная

+ б) среднегодовая

в) максимальная

г) оптимальная

Вопрос: 219. Назовите основные показатели финансового состояния предприятия по бизнес-плану…

а) рентабельность продукции, ликвидность, рентабельность активов

б) рентабельность активов, платежеспособность, обеспеченность оборотного капитала

+ в) текущая ликвидность, обеспеченность собственными оборотными средствами

г) платежеспособность, текущая ликвидность, абсолютная ликвидность, рентабельность

Вопрос: 220. Назовите правильные критерии оценки неплатежеспособности сельскохозяйственного предприятия

а) коэффициент текущей ликвидности меньше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 0,3

+ б) коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 0,2; обеспеченность финансовых обязательств активами больше 0,85

в) коэффициент текущей ликвидности больше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами больше 0,3; собственный капитал по отношению к активам более 0,5

г) коэффициент текущей ликвидности меньше 1,7; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 0,3; собственный капитал по отношению к активам меньше 0,5

д) коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами меньше 0,2; рентабельность продукции меньше среднеотраслевой

Вопрос: 221. Перечислите формы планирования в правильной последовательности

а) бизнес-план развития предприятия, стратегический план, оперативно-производственный план

б) бизнес-план развития предприятия, директивный план, стратегический план, оперативно-производственный план

в) директивный план, бизнес-план развития предприятия, стратегический план, оперативно-производственный план

+ г) стратегический план, бизнес-план развития предприятия, бизнес-план инвестиционного проекта, оператив-но-производственный план

д) стратегический план, бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план развития предприятия, оперативно-производственный план

Вопрос: 222. Какая функция заработной платы обеспечивает работнику объем потребления материальных благ и услуг, достаточный для расширенного воспроизводства рабочей силы?

+ а) воспроизводственная

б) стимулирующая

в) регулирующая

г) социальная

д) инвестиционная

Вопрос: 223. Какая функция заработной платы устанавливает количественную зависимость между размерами оплаты и результатами (количеством, качеством) труда работников?

а) воспроизводственная

+ б) стимулирующая

в) регулирующая

г) балансирующая

д) информационная

Вопрос: 224. Что включает правовое регулирование заработной платы?

а) систему налогообложения заработной платы, коллективный договор

б) установление минимального потребительского бюджета, бюджета прожиточного минимума и не более

+ в) установление минимальной заработной платы, минимального потребительского бюджета; бюджета прожиточного минимума; индексацию заработной платы в связи с инфляцией; систему налогообложения заработной платы

г) установление среднеотраслевой заработной платы

д) индексацию заработной платы в связи с инфляцией, установление темпов роста производительности труда и заработной платы

Вопрос: 225. Тарифная система оплаты труда включает:

а) тарифно-квалификационные справочники

б) тарифные сетки и тарифные ставки всех разрядов

в) доплаты к тарифным ставкам за отклонения от нормальных условий труда

+ г) тарифно-квалификационные справочники; тарифные сетки и тарифные ставки всех разрядов; доплаты к тарифным ставкам и надбавкам за отклонения от нормальных условий труда

д) должностные инструкции

Вопрос: 226. Система тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, примене-ние которых на практике позволяет дифференцировать оплату труда в зависимости от его сложности для раз-личных групп ра-ботников – это…

+ а) Единая тарифная сетка (ЕТС)

б) Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС)

в) квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов производственных отраслей

г) тарификация работ

д) нормирование труда

Вопрос: 227. Тарифные коэффициенты ЕТС показывают…

а) во сколько раз труд работника каждого последующего разряда оплачивается выше по сравнению с предыдущим разрядом

б) во сколько раз труд работника каждого последующего разряда оплачивается выше по сравнению с первым разрядом и это увеличение равномерное по всем разрядам

+ в) во сколько раз труд работника каждого последующего разряда оплачивается выше по сравнению с первым разрядом.

Вопрос: 228. Какая система оплаты труда характеризуется тем, что начиная с заранее установленного уровня выполнения норм, происходит определенное увеличение сдельной расценки за выполненные операции, рабо-ту?

а) простая сдельная

б) повременно-премиальная

в) сдельно- премиальная

+ г) сдельно-прогрессивная

д) аккордно-премиальная

Вопрос: 229. Какая система оплаты характеризуется тем, что труд рабочего оплачивается по прямым сдельным расценкам в пределах выполнения норм, а при выработке сверх норм – по повышенным расцен-кам?

а) простая сдельная

б) повременно-премиальная

в) сдельно- премиальная

+ г) сдельно-прогрессивная

д) аккордно-премиальная

Вопрос: 230. Сдельная расценка (Р сд) при выполнении работ определенного разряда рассчитывается по формуле… где НВ – норма выработки, Тст1, Тстn – тарифная ставка первого и n–ого разряда соответствен-но

а) Р сд = Тст1 • НВ

+ б) Рсд = Тстn / НВ

в) Р сд = Тстn • НВ

г) Р сд = Тст1 / НВ

д)Р сд = НВ / Тст1

Вопрос: 231. Опережающий темп роста производительности труда над темпом роста средней заработ-ной платы; равная оплата за равный труд; дифференциация заработной платы в зависимости от количества, качества труда, квалификации работников относятся к..

+ а) принципам организации заработной платы

б) функциям заработной платы

в) системам заработной платы

г) формам заработной платы

Вопрос: 232. Совокупность вознаграждений в денежной и/или натуральной форме, полученных работ-ником в зависимо-сти от количества, качества затраченного им труда и результатов деятельности предприятия называется…

+ а) заработная плата

б) оплата труда

в) премиальные

г) вознаграждение

д) социальные трансферты

Вопрос: 233. Какие из нижеперечисленных критериев влияют на размер заработной платы и определя-ют его?

а) доходы субъектов хозяйствования

б) соотношение спроса и предложения на рынке труда

в) влияние профсоюзных организаций

+ г) все вышеперечисленное

Вопрос: 234. Какой повышающий коэффициент к тарифным ставкам используется для трактористов-машинистов, заня-тых на работах, связанных с сельскохозяйственным производством?

а) 1,1

б) 1,2

+ в) 1,3

г) 1,4

д) 1,5

- Миграция населения — ответы к тесту

- Бионика — тест с ответами

- Начало индустриальной эпохи — тест с ответами

- Великая французская революция — тест с ответами

- Литература для школьников — тест с ответами

Анализ финансового состояния — один из важнейших этапов оценки результатов, достигнутых компанией по итогам отчетного года.

На основе данных такого анализа собственники и менеджмент компании получают информацию о факторах, повлиявших на результаты бизнеса, оценивают экономические возможности по дальнейшему развитию.

Данные анализа служат базой для разработки бизнес-планов и операционных бюджетов на следующий год.

Анализ финансового состояния всегда востребован при привлечении внешнего финансирования, так как его итоги помогают оценить кредитоспособность компании и спрогнозировать ее динамику на будущее. Следовательно, руководитель финансово-экономической службы любой компании обязан проводить качественный анализ ее финансового состояния после формирования в управленческом учете годовых итогов деятельности.

АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ ГОДА

Анализ результатов деятельности необходим для понимания того, насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него активы, в какой степени сбалансированы источники их формирования. С помощью анализа можно оценить стабильность структуры имущества компании и источников его формирования.

Основой для анализа результатов деятельности предприятия служит управленческий баланс. Как правило, для оценки используют агрегированный (предварительно укрупненно сгруппированный) вариант баланса.

Рассмотрим для примера агрегированный баланс компании «Альфа», на показателях которого по итогам 2018 и 2019 гг. проведем анализ (табл. 1). В таблицу включены данные баланса на 01.01.2018 (то есть по итогам 2017 г.), но они понадобятся только для последующего расчета финансовых коэффициентов в рамках анализа финансового состояния компании.

Начнем оценку результатов деятельности компании «Альфа» с горизонтального анализа, рассмотрев динамику статей баланса по итогам 2019 г. в сравнении с итогами 2018 г.

Сразу отметим, что за 2019 г. общая валюта баланса увеличилась в абсолютном значении на 29 000 тыс. руб., в относительном — на 21,8 %.

В части имущества компании выявлен опережающий рост внеоборотных активов, которые выросли на 18 000 тыс. руб. (23,2 %). Оборотные активы по итогам 2019 г. выросли на 11 000 тыс. руб. (19,8 %).

В качестве положительного момента следует выделить тот факт, что наименее ликвидная часть оборотных активов в виде запасов ТМЦ увеличилась за анализируемый период в наименьшей степени — только на 7,7 %. Это свидетельствует об эффективной политике управления запасами.

В части источников формирования имущества компании «Альфа» наибольшими темпами выросла величина собственных средств — на 16 500 тыс. руб. (+33,7 %). Долгосрочные обязательства уменьшились на 3500 тыс. руб. (–35 %), краткосрочные увеличились на 16 000 тыс. руб. (+21,6 %).

Дебиторская и кредиторская задолженности в составе баланса компании увеличились опережающими темпами по сравнению с общими показателями актива и пассива. Дебиторская задолженность выросла на 33,3 % (+6000 тыс. руб.), кредиторская — на 25 % (+5000 тыс. руб.). Момент положительный, так как за счет этого имеющийся на 01.01.2019 дисбаланс задолженностей в пользу «дебиторки» уменьшился с 2000 до 1000 тыс. руб.

Теперь оценим оптимальность структуры баланса компании «Альфа» с помощью вертикального анализа (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что структура основных групп активов по итогам 2019 г. изменилась незначительно: доля внеоборотных активов выросла на 0,7 %, на такой же процент уменьшилась доля оборотных активов.

Изменения в структуре источников формирования активов за 2019 г. более существенные. На 6,9 % увеличилась доля собственных средств, на 0,3 % — доля долгосрочных обязательств компании (при снижении доли краткосрочных обязательств на 7,2 %). Этот факт свидетельствует об улучшении структуры источников формирования активов по итогам 2019 г.

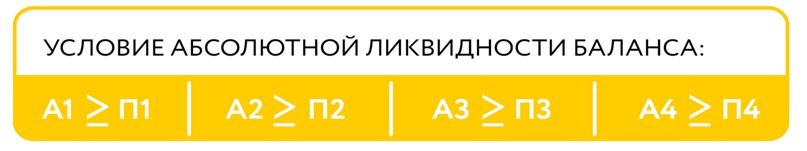

В то же время структура ликвидности компании «Альфа» как на начало, так и на конец 2019 г. далека от оптимальной. Такой вывод можно проверить дополнительно с помощью формулы ликвидности баланса:

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4,

где А1 — денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;

А2 — дебиторская задолженность;

А3 — запасы ТМЦ и прочие оборотные активы;

А4 — внеоборотные активы;

П1 — текущая кредиторская задолженность;

П2 — краткосрочные кредиты и займы, другие текущие обязательства;

П3 — долгосрочные кредиты и займы, другие долгосрочные обязательства;

П4 — собственные средства (капитал) компании.

Рассчитав ликвидность согласно этой формуле, получаем следующие значения (табл. 3).

В итоге хорошо видно, что у компании «Альфа» соблюдается только одно из четырех условий — А3 ≥ П3. По другим условиям дисбаланс на конец 2019 г. даже увеличился по сравнению с его началом.

АНАЛИЗИРУЕМ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА

Финансовые результаты компании анализируют, чтобы оценить эффективность ее операционной деятельности, выявить способность к сохранению конкурентоспособности на рынке сбыта продукции.

Анализ финансовых результатов базируется на данных Отчета о прибылях и убытках. В таблице 4 представлены данные о финансовых результатах бизнеса компании «Альфа» за 2018 и 2019 гг.

Сравнивая финансовые результаты компании 2019 г. с аналогичными показателями 2018 г., можно сделать следующие выводы:

- по итогам 2019 г. зафиксирован рост выручки от реализации на 25 000 тыс. руб. (+7,1 %) при увеличении себестоимости реализации на 23 000 тыс. руб. (+8,5). Опережающий рост себестоимости послужил фактором снижения темпов роста валовой прибыли, которая увеличилась по сравнению с 2018 г. только на 2,5 % (+2000 тыс. руб.);

- расходы на реализацию в 2019 г. увеличились на 3000 тыс. руб. по сравнению с показателем 2018 г., темп роста — 2,5 %. Повышение расходов на реализацию привело к падению прибыли от продаж (–1000 тыс. руб.), которая составила 97,1 % от прибыли 2018 г.;

- расходы на управление бизнесом компании за 2019 г. уменьшились по сравнению с такими же расходами 2018 г. на 3000 тыс. руб. (–20 %). Это привело к росту прибыли от хозяйственной деятельности, которая по сравнению с итогами 2018 г. выросла на 2000 тыс. руб. (+10 %);

- внереализационные доходы за 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 500 тыс. руб., внереализационные расходы уменьшились также на 500 тыс. руб.;

- совокупное влияние факторов прибыли от хозяйственной деятельности и внереализационных доходов/расходов позволило компании увеличить прибыль до налогообложения в 2019 г. на 3000 тыс. руб. (+14,3 %);

- в связи с ростом прибыли до налогообложения в 2019 г. вырос налог на прибыль (+600 тыс. руб.). В результате чистая прибыль компании «Альфа» по итогам 2019 г. оказалась на 1400 тыс. руб. больше чистой прибыли 2018 г.

Теперь рассмотрим различные показатели эффективности составляющих финансового результата работы компании «Альфа» (табл. 5).

Выводы на основании данных табл. 5:

- по итогам 2019 г. себестоимость продаж составила 78,1 % к выручке от реализации, что на 1 % выше себестоимости продаж 2018 г.;

- величина торговой наценки (Валовая прибыль / Себестоимость реализации) в 2019 г. снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2018 г. на 1,6 % и составила 28 %.

Эти два фактора послужили причиной того, что темпы роста валовой прибыли (+2,5 %) в анализируемом периоде по сравнению с прошедшим оказались намного ниже темпов роста выручки (+7,1 %). Отсюда делаем вывод о снижении эффективности реализации продукции компании «Альфа» в 2019 г., необходимости проведения корректирующих мероприятий по снижению себестоимости и оптимизации сбытовой политики компании в 2020 г.;

- уровень расходов на реализацию продукции в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г. на 0,1 %, что свидетельствует о достаточной эффективности работы коммерческой службы компании;

- общий уровень переменных расходов компании «Альфа» по итогам 2019 г. увеличился на 0,9 % по сравнению с итогами 2018 г. нужно усилить контроль над производственными процессами;

- точка безубыточности (Постоянные расходы / (1 – Уровень переменных расходов)бизнеса компании «Альфа» в 2019 г. снизилась по сравнению с итогами 2018 г. Следовательно, в целом эффективность бизнеса компании за 2019 г. выросла. Об этом свидетельствует и рост запаса прочности с 57,1 % в 2018 г. до 64,7 % в 2019 г.;

- постоянные расходы компании «Альфа» по итогам 2019 г. зафиксированы на уровне 3,2 % против 4,3 % в 2018 г., что подтверждает эффективность контроля над динамикой постоянных расходов;

- эффект операционного рычага (Прибыль от продаж / Чистая прибыль) в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г. на 0,3 пункта (до 1,8), что связано с падением прибыли от продаж. Однако при этом общая рентабельность бизнеса компании выросла с 4,8 % в 2018 г. до 5,1 % в 2019 г. Это говорит о достаточной эффективности деятельности компании «Альфа» в анализируемом периоде.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оценка финансовых показателей предприятия определяется на основе метода финансовых коэффициентов, которые характеризуют как финансовую устойчивость компании, так и степень эффективности ее бизнеса. Эта оценка формируется путем расчета финансовых коэффициентов основных управленческих отчетов (баланса и отчета о прибылях и убытках) с последующей интерпретацией полученных значений.

Финансовые коэффициенты делятся на пять основных групп. Перечень основных финансовых коэффициентов и формулы их расчета представлены в табл. 6.

При проведении анализа финансового состояния предприятия расчетные показатели интерпретируются следующим образом:

- показатели имущественного состояния позволяют оценить степень износа внеоборотных активов компании и необходимость их обновления в будущем;

- показатели ликвидности характеризуют способность компании погасить свои текущие обязательства перед кредиторами;

- показатели финансовой устойчивости определяют степень финансовых рисков бизнеса компании;

- показатели деловой активности измеряют эффективность операционной деятельности компании;

- показатели рентабельности позволяют измерить способность компании генерировать прибыль за счет использования имеющихся у нее ресурсов.

Рассчитаем финансовые коэффициенты компании «Альфа» на основе данных табл. 1 и 4 с помощью формул, указанных в табл. 6. Полученные расчетные данные представлены в табл. 7.

Интерпретируем полученные расчеты:

- коэффициент обновления основных средств вырос по итогам 2019 г. до 0,18 (+0,6 по сравнению с 2018 г.). Нормативного значения у этого коэффициента нет, но экономически целесообразно контролировать его рост в сопоставлении с динамикой коэффициента износа основных средств, так как излишне быстрое обновление приведет к недостаточно эффективному использованию основных средств в хозяйственном обороте компании;

- коэффициент износа основных средств на конец 2019 г. составил 0,23 против 0,21 на начало года. Здесь можно сделать вывод, что износ основных средств растет медленными темпами, его показатель ниже нормативного в 0,5. Это свидетельствует о достаточной обеспеченности операционной деятельности компании «Альфа» пригодными для эксплуатации внеоборотными активами;

- коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2019 г. зафиксирован на уровне 0,06, что всего на 0,01 пункта выше аналогичного значения на начало года. Поскольку нормативное значение коэффициента находится в диапазоне от 0,2 до 0,5, можно сделать вывод, что существующая структура баланса компании «Альфа» не обеспечивает достижение нормативного показателя данного финансового коэффициента;

- промежуточный коэффициент ликвидности по итогам 2019 г. составил 0,35, что на 0,04 выше показателя 2018 г. Однако этот показатель у компании намного ниже нормативного (от 0,7 до 1,0), следовательно, компания с большой вероятностью периодически испытывает трудности с погашением своих текущих обязательств;

- коэффициент текущей ликвидности за 2019 г. уменьшился с 0,75 до 0,74 при нормативном значении > 2. Отсюда делаем вывод, что финансово-экономическая служба компании «Альфа» должна уделить больше внимания повышению текущей ликвидности;

- коэффициент автономии на конец 2019 г. — 0,40 (увеличился с начала года на 0,03 пункта). Ориентируясь на нормативное значение, этот показатель нужно поддерживать на уровне 0,50–0,60. Если рентабельность бизнеса компании «Альфа» в 2020 г. сохранится на уровне 2019 г., то вполне вероятен рост коэффициента автономии до уровня норматива;

- коэффициент финансовой зависимости по итогам 2019 г. немного превышает нормативное значение в 0,50 и составляет 0,60. Значит, деятельность компании «Альфа» в значительной степени зависит от притока заемных средств. При этом динамика роста собственных средств компании за период 2018–2019 гг. позволяет спрогнозировать, что и этот коэффициент в 2020 г. придет в соответствие с нормативом;

- коэффициент финансовой устойчивости за 2019 г. не изменился и составил 0,44 при нормативе от 0,8 до 0,9. Отсюда можно сделать вывод о недостаточно устойчивом финансовом положении компании;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами как в 2018 г., так и в 2019 г. имеет отрицательное значение при нормативном > 2. Этот факт свидетельствует о том, что значительная часть оборотных средств компании финансируется за счет заемных средств. Если рентабельность бизнеса снизится, то компания не сможет своевременно выполнять свои обязательства перед кредиторами;

- недостаток собственных средств явствует из значений коэффициента заемных и собственных средств, который по итогам 2019 г. уменьшился с 1,71 до 1,47, однако по-прежнему далек от норматива в 1,0;

- коэффициент маневренности собственных оборотных средств при нормативе в 0,5–0,6 на конец 2019 г. составил 0,35, что свидетельствует о недостатке у компании собственных источников финансирования;

- финансовые показатели деловой активности компании «Альфа» по итогам 2019 г. показали отрицательную динамику. Это означает замедляемость оборачиваемости всех видов ресурсов (основных фондов, оборотных активов, запасов ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности), свидетельствует о необходимости оптимизации управления денежными потоками компании и корректировке политики управления дебиторской и кредиторской задолженностями в 2020 г.;

- показатели рентабельности за 2019 г. изменились незначительно, однако нужно отметить, что рентабельность собственного капитала упала за год с 0,40 до 0,34. Так как рентабельность продаж и продукции снизились только на 0,01 пункта, хозяйственную деятельность компании «Альфа» в 2019 г. можно признать стабильной.

Если обобщить итоги анализа финансовых показателей компании «Альфа», то по пятибалльной системе можно сделать следующие оценки:

- показатели имущественного состояния — 5 баллов;

- показатели ликвидности — 3 балла;

- показатели финансовой устойчивости — 3 балла;

- показатели деловой активности — 4 балла;

- показатели рентабельности — 5 баллов.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

1. Оценка финансового состояния предприятия по итогам года включает анализ результатов деятельности, финансовых результатов и финансовых показателей.

2. Для оценки финансового состояния предприятия по итогам года используют горизонтальный и вертикальный анализ, сравнительный и факторный анализ, анализ финансовых коэффициентов.

3. Основой для анализа финансового состояния предприятия по итогам года служат данные баланса, отчета о прибылях и убытках, расчетные значения финансовых показателей.

4. Для наибольшего эффекта результаты анализа финансового состояния должны быть формализованы в письменном виде, включать цифровые данные, их интерпретацию, а также рекомендации по исправлению негативных тенденций в развитии бизнеса и финансовом состоянии компании.

Статья опубликована в журнале «Планово-экономический отдел» № 12, 2019.

Показатели финансового анализа: что дают, как посчитать, где применяются

Показатели финансового анализа предприятия позволяют определить его текущее состояние, возможности и проблемы. Эту ценную информацию используют как для принятия текущих управленческих решений, так и для разработки стратегии. В получении такой информации также заинтересованы инвесторы, акционеры, собственники бизнеса. Поэтому каждая компания нуждается в специалисте, который на основании данных из отчетов умеет формировать адекватные выводы о результатах деятельности и составлять обоснованные прогнозы.

В данной статье мы сделаем попытку рассмотреть коэффициенты каждой из основных групп и научимся правильно трактовать их смысл.

Что дает анализ финансовых показателей предприятия

Анализ финансовых показателей – один из методов оценки состояния предприятия и его возможностей в будущем. Он выступает основой стратегического планирования, помогает управленцам выявить ресурсы и направления последующего развития предприятия, найти его сильные и слабые стороны.

Анализ финансовых коэффициентов проводится с целью выявления оптимальных путей достижения целей предприятия, таких как, повышение деловой активности – оборачиваемости активов, обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости, увеличение прибыльности предприятия. Аналитик должен разбираться в многообразии цифр из бухгалтерской и управленческой отчетности, чтобы быть способным определить эффективность текущей деятельности предприятия и выработать рекомендации по ее увеличению.

Нужно заметить, что в финансовом анализе главное не расчет показателей, хоть финансовый аналитик должен уметь их рассчитывать, а правильное истолкование полученных результатов. От этого зависит эффективность принимаемых решений в управлении компанией.

Основные группы показателей финансового анализа

В финансовом анализе используется более 200 коэффициентов. Все они характеризуют 4 основные стороны деятельности компании:

- ликвидность

- оборачиваемость активов

- рентабельность

- рыночная стоимость

Для каждой из этих групп показателей рассчитываются свои коэффициенты. Они могут отличаться зависимо от задач анализа и пользователей, для которых предназначена эта информация.

Рассмотрим подробнее каждую из групп коэффициентов.

Показатели ликвидности

Способность компании выплачивать свои обязательства за счет текущих активов – одно из условий ее финансовой стабильности. Адекватно оценить ее позволяют коэффициенты ликвидности.

Показатели рассчитываются на основании бухгалтерского баланса (Формы №1). Чем они выше, тем выше платежеспособность предприятия.

Показатели оборачиваемости средств

Коэффициенты оборачиваемости позволяют оценить эффективность управления активами и капиталом предприятия. Основой для их расчета выступает выручка от продаж продукции или услуг, ее отношение к среднегодовому размеру активов, дебиторской и кредиторской задолженности. Для проведения анализа необходимо:

- собрать данные за последние 3-5 лет;

- установить положительную или отрицательную динамику;

- сравнить результаты с конкурентами в отрасли.

Дополнительно рассчитывают период оборачиваемости активов по формуле:

Период оборачиваемости = Отчетный период/ Коэффициент оборачиваемости активов

Чем меньше значение, тем выше интенсивность использования активов компании. В сферах оптовой и розничной торговли период оборачиваемости активов, как правило, меньше, чем в промышленности и строительстве.

Показатели оборачиваемости наибольшую ценность представляют для внутренних пользователей информации – для менеджмента предприятия. Рост оборачиваемости свидетельствует о росте эффективности использования активов.

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности отражают степень прибыльности деятельности предприятия. Они рассчитываются как отношение прибыли к величине показателя, рентабельность которого находим. Показатели для расчета коэффициентов рентабельности берутся из управленческой или данные бухгалтерской отчетности (Баланса и Отчета о финансовых результатах). Чем выше значения, тем эффективнее задействованы анализируемые ресурсы предприятия.

В показателях рентабельности заинтересованы как внутренние пользователи финансовой информации – менеджеры предприятия, так и внешние – собственники, инвесторы. Показатели рентабельности играют важную роль в разработке инвестиционной, финансовой и маркетинговой стратегий компании.

Рыночные показатели

Анализ рыночной активности позволяет сделать вывод о том, как рынок оценивает эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рациональность его дивидендной политики и самое главное – его привлекательность для акционеров или инвесторов.

Важным показателем, учитываемым при анализе рыночных коэффициентов предприятия, является стоимость акций. Если она увеличивается, значит рынок оценивает, что инвестиции используются рационально, а эффективность деятельности растет.

Дивидендный доход – еще один важный показатель, характеризует процент возврата денежных средств акционерам на вложенный в акции капитал. Чем выше значение, тем выгодней для акционера дальнейшие инвестиции в деятельность предприятия.

Потенциальных инвесторов обычно интересует коэффициент котировки акций. Он рассчитывается как отношение рыночной к балансовой стоимости акции. Если значение больше единицы, компания считается инвестиционно привлекательной.

Важным дополнением к анализу рыночных коэффициентов является показатель стоимости компании. Важно, чтобы финансовый аналитик, кроме прочего, знал методы оценки стоимости бизнеса.

4 важных аспекта анализа финансовых показателей

Чтобы провести адекватный анализ финансовых показателей предприятия, необходимо:

- Иметь полное описание финансовой деятельности компании за анализируемый период – отчет о финансовых результатах, о движении денежных средств, балансовый отчет и т.д.

- Сопоставить коэффициенты за разные периоды, а также сравнить со среднестатистическими значениями в отрасли, результатами предприятий-конкурентов;

- Сравнивая полученные значения с рекомендуемыми, делать скидку на специфику хозяйственной деятельности компании. Например, для торговли и промышленности пределы нормы отличаются в разы.

- Проводить анализ показателей в комплексе. Например, коэффициент ликвидности сам по себе не слишком информативен. Чтобы получить объективную картину, необходимо проанализировать показатели различных групп – оборачиваемости, финансовой устойчивости, рентабельности.

Анализ финансовых показателей – эффективный инструмент в руках аналитика

Рассчитав финансовые показатели, можно узнать о текущем положении дел на предприятии и оценить его перспективы. Грамотный анализ позволит правильно выстроить стратегию развития, улучшить концепции управления активами и привлеченными средствами компании. Главным источником информации при этом выступает отчетность организации, мониторинг которой желательно проводить почаще.

Хотите овладеть современными инструментами финансового анализа для принятия удачных управленческих решений?

Пройдите тренинг “Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения”, чтобы получить практические навыки работы с данными финансовых отчетов за 4 занятия. Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть фрагмент тренинга бесплатно!

Владеете ли вы навыками финансового анализа?

Сдавайте годовую отчетность без штрафов

Пройдите новый курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация». После курса сможете:

✔︎ Формировать годовую отчетность по новым правилам,

✔︎ Знать все изменения в налогах и бухучете.

✔︎ Использовать все новые шесть ФСБУ.

✔︎ Избежать типичных ошибок.

Торопитесь — скоро стартует первый поток!

Записаться

В одной статье как стать финансовым директором не научим, но основное, для затравки постарались включить.

Финансовый анализ — изучение основных показателей, коэффициентов, дающих объективную оценку текущего финансового состояния организаций с целью принятия управленческих решений.

Рассчитав финансовые показатели, можно узнать о текущем положении дел на предприятии, проблемах и оценить его возможности и перспективы в будущем.

Грамотный анализ позволяет правильно выстроить стратегию развития, улучшить механизм управления активами и привлеченными средствами компании.

Кому нужен финансовый анализ

Пользователями результатов финансового анализа выступают все участники финансово-хозяйственной деятельности:

В такой информации заинтересованы следующие пользователи:

- менеджеры и руководители предприятия;

- работники предприятия;

- акционеры и собственники бизнеса;

- покупатели и заказчики;

- поставщики и подрядчики;

- инвесторы;

- арбитражные управляющие;

- налоговые органы.

Источник информации для проведения финансового анализа

Главным источником информации для проведения финансового анализа выступает бухгалтерская отчетность организации.

Основные формы бухгалтерской отчетности — Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Эти формы дают возможность рассчитать все основные финансовые показатели и коэффициенты.

Для более глубокого анализа можно использовать отчеты о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала организации, которые составляются по итогам года.

Порядок расчета финансовых коэффициентов и анализ полученных результатов

Рассмотрим основные группы показателей финансовой деятельности организации, порядок расчета финансовых коэффициентов и дадим рекомендации, как правильно анализировать полученные результаты.

Залог успешной работы бухгалтера – знания о всех изменениях в сфере! Теперь не нужно искать кучу информации в сети, потому что она собрана в нашем курсе повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022».

4 преподавателя расскажут обо всех изменениях , на которые необходимо обратить внимание, чтобы вести правильный кадровый учет и подготовиться к проверкам ФНС.

Завершив обучение, вы получите 40 часов ИПБР и удостоверение о повышении квалификации на 120 ак.часов, которое будет указано в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Запишитесь на курс прямо сейчас.

Группы показателей финансового анализа

В финансовом анализе применяется более 200 коэффициентов.

Все эти коэффициенты характеризуют четыре основные стороны — показатели финансовой деятельности любой организации, а именно:

- ликвидность;

- рентабельность;

- оборачиваемость активов;

- рыночная стоимость.

Для каждой из этих групп показателей рассчитываются свои финансовые коэффициенты.

Коэффициенты рассчитываются в зависимости от поставленной задачи финансового анализа и круга пользователей, для которых предназначена информация финансовой деятельности компании.

Финансовые коэффициенты и показатели финансовой деятельности

Приведем основные финансовые коэффициенты для каждой группы показателей деятельности:

К группе показателей ликвидности относятся коэффициенты:

- абсолютной ликвидности;

- текущей ликвидности;

- быстрой ликвидности.

К группе показателей рентабельности относятся коэффициенты:

- рентабельности оборотных средств;

- рентабельности продаж;

- рентабельности активов;

- рентабельности чистых активов;

- рентабельности собственного капитала.

К группе показателей оборачиваемости активов относятся коэффициенты:

- оборачиваемости активов;

- оборачиваемости оборотных активов;

- оборачиваемости материально-производственных запасов;

- оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задолженности.

К группе рыночных показателей относятся коэффициенты:

- прибыли на 1 акцию;

- дивидендного дохода;

- роста цены акции;

- выплат;

- рыночной (реальной стоимости) предприятия;

- цена/прибыль на 1 акцию.

Основные финансовые коэффициенты

Рассмотрим более подробно коэффициенты каждой из групп показателей финансовой деятельности компании.

Показатели ликвидности

Способность компании погашать свои обязательства за счет реализации текущих активов — одно из условий ее финансовой стабильности.

Оценить стабильность организации позволяют коэффициенты ликвидности.

Ликвидность — это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является.

Скорость продажи активов может быть:

- Высокой — в отношении имущества, которое продавать не нужно (денежные средства), и того имущества, которое будет продано достаточно быстро (денежные эквиваленты, например высоколиквидные долговые ценные бумаги);

- Быстрой — по имуществу, требующему для реализации некоторого времени, но не очень большого (краткосрочная задолженность дебиторов);

- Средней — для имущества, которое будет реализовано не очень быстро и в процессе продажи может потерять часть своей стоимости (запасы, из которых сложно реализуемым может оказаться незавершенное производство).

На практике различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные активы.

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в порядке убывания ликвидности.

Их можно разделить на следующие группы:

- Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения);

- Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты);

- Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные активы);

- Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы);

В соответствии с класификацией имущества по скорости продажи существуют 3 основных вида показателей ликвидности:

- Абсолютной — для имущества с высокой скоростью продажи;

- Быстрой, которая может также называться срочной, строгой, промежуточной, критической или носить название коэффициента промежуточного покрытия, — для имущества, имеющего высокую и быструю скорость реализации;

- Текущей — для имущества, темпы продажи которого соответствуют сумме всех 3 перечисленных скоростей.

Коэффициенты ликвидности рассчитываются на основании данных бухгалтерского баланса (Формы № 1).

Чем выше коэффициенты ликвидности, тем выше платежеспособность компании.

Отметим, что каждый из коэффициентов ликвидности раскрывает информацию разного характера.

Так коэффициент текущей ликвидности интересен в первую очередь инвесторам, коэффициент абсолютной ликвидности полезен поставщикам товаров (работ, услуг), а коэффициент быстрой ликвидности необходим кредиторам.

Текущая ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности — одна из основных расчетных характеристик, оценивающих платежеспособность компании.

Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой части имеющиеся в наличии у компании оборотные активы при их продаже по рыночной цене покроют краткосрочные обязательства предприятия.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Берут данные для определения коэффициента текущей ликвидности из бухгалтерского баланса предприятия, составленного на какую-либо из отчетных дат.

Обычно это годовой бухгалтерский баланс, но можно использовать и промежуточную отчетность.

Чтобы посмотреть характер изменения этого показателя в течение ряда периодов, делают несколько определений его на разные отчетные даты.

Формула коэффициента текущей ликвидности:

Текущая ликвидность = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Так как данные для расчета рассматриваемого показателя берут из бухгалтерского баланса, то формула текущей ликвидности применительно к строкам действующей формы этого отчета будет выглядеть следующим образом:

От всей суммы раздела V (т. е. от всей суммы краткосрочных обязательств):

Текущая ликвидность = стр. 1200 / стр. 1500

где:

- Стр. 1200 — номер строки итога раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса;

- Стр. 1500 — номер строки итога раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.

Нормальным считается значение коэффициента не ниже 1.

То есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.

Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Быстрая ликвидность

Коэффициент быстрой ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Коэффициент быстрой ликвидности зависит от темпов продажи высоко и быстро ликвидного имущества, к которому относят:

- Краткосрочную задолженность дебиторов (продается быстро);

- Краткосрочные финансовые вложения (высоколиквидные);

- Денежные средства (не требуют продажи).

Суть коэффициента быстрой ликвидности заключается в расчете доли текущей (краткосрочной) задолженности, которую компания может погасить за счет собственного имущества за непродолжительный период времени, обратив это имущество в денежные средства.

Источником данных служит бухгалтерский баланс компании, чаще годовой баланс, но возможны и расчеты по промежуточной отчетности.

Формула коэффициента быстрой ликвидности:

Быстрая ликвидность = (Краткосрочная дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства) / Текущие обязательства

Исходя из номеров строк бухгалтерского баланса, формулу коэффициента быстрой ликвидности по бухгалтерскому балансу можно отобразить следующим образом:

Быстрая ликвидность = (стр. 1230 стр. 1240 стр. 1250) / (стр. 1510 стр. 1520 стр. 1550)

где:

- Стр. 1230 — краткосрочная задолженность дебиторов;

- Стр. 1240 — краткосрочные финансовые вложения;

- Стр. 1250 — остаток денежных средств;

- Стр. 1510 — остаток краткосрочных заемных средств;

- Стр. 1520 — краткосрочная задолженность кредиторам;

- Стр. 1550 — прочие краткосрочные обязательства.

Нормальным считается значение коэффициента быстрой ликвидности не менее 1.

Если коэффициент быстрой ликвидности равен или больше 1, то компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся у нее текущей задолженности за счет собственных средств. Причем часть этих средств (если коэффициент больше 1) еще у организации останется.

Когда коэффициент быстрой ликвидности меньше 1, то компания не сможет быстро погасить всю имеющуюся у нее текущую задолженность собственными средствами.

При этом коэффициент быстрой ликвидности, находящийся в пределах 0,7–1, считают допустимым, поскольку обычной практикой является ведение бизнеса с наличием долгов.

А коэффициент быстрой ликвидности меньше 0,7 указывает на неблагоприятное положение, особенно в том случае, если в числителе основная часть суммы приходится на дебиторскую задолженность, среди которой может быть сомнительная.

Абсолютная ликвидность

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю существующих краткосрочных долгов можно погасить за счет средств предприятия в кратчайшие сроки, используя для этого наиболее легко реализуемое имущество.

Определяют исходные данные для расчета коэффициента абсолютной ликвидности по балансу, составленному на конкретную отчетную дату, или по отчетности за ряд дат, если нужно проследить динамику изменения этого показателя.

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Формула коэффициента абсолютной ликвидности:

Абсолютная ликвидность = (Денежные средства краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Исходя из номеров строк бухгалтерского баланса, формулу коэффициента абсолютной ликвидности по бухгалтерскому балансу можно отобразить следующим образом:

Абсолютная ликвидность = (стр. 1250 стр. 1240) / (стр. 1510 стр. 1520 стр. 1550)

где:

- Стр. 1250 — номер строки бухгалтерского баланса по денежным средствам;

- Стр. 1240 — номер строки бухгалтерского баланса по финансовым вложениям;

- Стр. 1510 — номер строки бухгалтерского баланса по краткосрочным заемным средствам;

- Стр. 1520 — номер строки бухгалтерского баланса по краткосрочной задолженности кредиторам;

- Стр. 1550 — номер строки бухгалтерского баланса по прочим краткосрочным обязательствам.

Нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2, то есть нахождение его в пределах от 0,2 до 0,5.

Это означает, что от 0,2 до 0,5 краткосрочных долгов компания способна погасить в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов.

Соответственно, более высокое значение показателя свидетельствует о более высокой платежеспособности.

Превышение величины 0,5 указывает на неоправданные задержки в использовании высоколиквидных активов.

Показатели рентабельности

Коэффициенты рентабельности предприятия отражают степень прибыльности по различным видам активам и эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов.

Они рассчитываются как отношение чистой прибыли к сумме активов или потокам, за счет которых она была получена.

Для этого используются данные бухгалтерской отчетности (Форма № 1 и № 2).

Чем выше значения, тем эффективнее задействованы анализируемые ресурсы предприятия.

В показателях рентабельности заинтересованы собственники и акционеры.

Коэффициенты рентабельности играют важную роль в разработке инвестиционной, кадровой, и маркетинговой стратегий компании.

Рентабельность оборотных средств

Рентабельность оборотных средств отражает эффективность их применения в процессе изготовления продукции.

Рентабельность оборотных средств будет тем больше, чем меньше ресурсов потратит компания для увеличения прибыли.

Формула рентабельности оборотных средств:

Рентабельность оборотных средств = Чистая прибыль/оборотные средства

Если использовать строки бухгалтерской отчетности, то:

Рентабельность оборотных средств = стр. 2400/стр. 1200

где:

Стр. 2400 -строка отчета о финансовых результатах (чистая прибыль компании);

Стр. 1200 — строка бухгалтерского баланса (стоимость оборотных средств).

Чем выше полученный показатель, тем эффективнее используется собственный оборотный капитал.

Нормативное значение рентабельности оборотных средств более 1.

Коэффициент рентабельности оборотных средств с итогом больше единицы означает эффективное использование оборотных средств и свидетельствует о получении прибыли предприятием.

Отрицательный результат демонстрирует неправильную организацию производства.

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная деятельность предприятия.

Коэффициент рентабельности, продаж определяет долю прибыли в каждом заработанном рубле и рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объёму продаж за тот же период.

Формула коэффициента рентабельности продаж:

Рентабельность продаж = Чистая прибыль /Выручка х 100%

Для расчета рентабельности продаж используется информация из отчета о финансовых результатах (форма № 2):

Рентабельность продаж по валовой прибыли = строка 2100 / строка 2110 × 100

Рентабельность продаж по операционной прибыли = (строка 2300 строка 2330) / строка 2110 × 100

Рентабельность продаж по чистой прибыли = строка 2400 / строка 2110 × 100

Специальных нормативов для рентабельности продаж нет.

Рассчитываются среднестатистические значения рентабельности по отраслям.

Для каждого вида деятельности нормальным считается свой коэффициент.

В целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие низкорентабельно, от 5 до 20% — среднерентабельно, от 20 до 30% — высокорентабельно.

Коэффициент свыше 30% говорит о сверхрентабельности.

Рентабельность активов

Рентабельность активов показывает способность активов компании приносить прибыль и является индикатором эффективности и доходности деятельности компании.

Коэффициент рентабельности активов рассчитается как отношение прибыли к средней стоимости активов предприятия и отражает величину чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации.

Для этого показатель из формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» делится на среднее значение показателя из формы № 1 «Бухгалтерский баланс».

Рентабельность активов, как и рентабельность собственного капитала, можно рассматривать в качестве одного из показателей рентабельности инвестиций.

Формула коэффициента рентабельности активов:

Рентабельности активов = прибыль за период / средняя величина активов за период х 100%

Показатели прибыли для числителя формулы рентабельности активов нужно взять из отчета о финансовых результатах:

прибыль от продаж — из строки 2200;

чистую прибыль — из строки 2400.

В знаменатель формулы надо поставить среднее значение стоимости оборотных активов.

Если считается рентабельность всех активов, то берется сальдо баланса (строка 1600).

Если считается рентабельность оборотных активов, то берется итог раздела II актива баланса (строка 1200).

Если интересует их отдельный вид — информацию из соответствующей строки второго раздела.

При расчете рентабельности внеоборотных активов в знаменателе нужно отразить итог по разделу I — строку 1100. Тогда мы получим рентабельность всех имеющихся внеоборотных активов.

При необходимости можно проанализировать прибыльность активов отдельного вида, например основных средств или группы внеобротных активов (материальные, нематериальные, финансовые).

В этом случае в формулу подставляют данные по строкам, в которых отражено соответствующее имущество.

Чем выше показатель, тем более эффективным является весь процесс управления, так как показатель рентабельности активов формируется под влиянием всей деятельности компании.

Для финансовой организации нормальным считается показатель, равный 10% и более, для производственной компании — 15-20%, для торговой фирмы — 15-40%.

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно были использованы инвестиции собственника бизнеса, инвестора в данное предприятие.

Другими словами, сколько копеек дохода приносит предприятию каждый рубль его собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на собственный капитал организации.

Формула коэффициента рентабельности собственного капитала:

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль/ Собственный капитал х 100%

Чистая прибыль организации берется по данным «Отчета о финансовых результатах», собственный капитал — по данным пассива бухгалтерского баланса.

Рентабельность собственного капитала по балансу:

Рентабельность собственного капитала = стр. 2400/ стр. 1300 × 100.

где:

Стр. 2400 -строка отчета о финансовых результатах (чистая прибыль компании);

Стр. 1300 — строка бухгалтерского баланса (итоговая строка раздела III «Капитал и резервы»).

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше.

Нормальным считается значение коэффициента от 10 до 12%, которые характерны для бизнеса в развитых странах.

Если инфляция в государстве велика, то соответственно растет и рентабельность капитала. Для российской экономики считается нормой 20-процентное значение.

Логичным является сравнение значения рентабельности собственного капитала конкретного предприятия с рентабельностью вложений в ценные бумаги (облигации, акции крупных компаний и пр.) или депозиты.

Финансовый учет — это консультант для бизнеса. Отслеживая важные экономические и маркетинговые показатели, вы можете планировать. Посмотрите на табличку в Excel или в отчет системы аналитики, и сразу будет понятно, может ли компания позволить себе еще одного сотрудника, не будет ли кассового разрыва через полгода, выгодно ли брать кредит, или в текущей ситуации он просто разорит бизнес.

Мы собрали несколько показателей, которые являются основными для финансового учета. Без них решения придется принимать наугад. Показываем на примерах, что будет, если их не отслеживать.

- Выручка

- Операционные расходы

- EBITDA

- Прочие расходы

- Чистая прибыль

- Рентабельность

- Денежный поток

- Количество дебиторской задолженности

- Точка безубыточности

- Средний чек

Выручка

Этот показатель еще называют прибылью, и он кажется самым простым — ведь это деньги, которые пришли в компанию. Но есть нюанс — в выручку нельзя записывать деньги, которые уже есть на счетах, но работы за них еще не выполнены.

Например, вы продаете пельмени на заказ. Покупатель отправил вам предоплату, несколько десятков тысяч рублей. Будет ошибкой записать эту сумму в выручку, пока пельмени не доставлены покупателю. Курьер может потерять товар, покупатель во время доставки откажется от покупки и потребует деньги назад, произойдет еще что-то.

Поэтому финансисты обычно считают выручку по факту выполнения обязательств или, если речь про B2B, по подписанному акту.

Выручка — это деньги, которые получила компания за выполненные обязательства.

Если не считать выручку, у бизнесмена может возникнуть иллюзия успешности. Например, у вас веб-студия, вы набрали заказов на миллионы рублей, получили половину денег в качестве предоплаты. А затем из коллектива по какой-то причине выбыли несколько ключевых сотрудников. Оставшаяся команда пропустила сроки сдачи проекта, предоплату пришлось возвращать и еще платить штраф.

Важно четко понимать, какая у вас реальная выручка, какими средствами вы располагаете.

Операционные расходы

Это деньги, которые компания тратит на свою деятельность. Обычно в операционные расходы финансисты закладывают вообще все расходы компании, кроме прибыли и обратных вложений в развитие. То есть закупка товара, зарплата, налоги, аренда и прочее — все это операционные расходы. Этот показатель условно разделяют на две категории.

Переменные расходы

Это расходы, которые меняются вместе с выручкой. Например, если ваша компания продаст 100 кг пельменей, она потратит 200 руб. на муку. Если продажи составят 500 кг, то расходы на муку увеличатся до 1 000 руб. Так работают переменные расходы.

Постоянные расходы

Это траты компании, которые не зависят от выручки. Чаще всего это зарплаты сотрудников, аренда помещения, оплата интернета и офисных принадлежностей.

Не путайте постоянные и переменные расходы. Постоянным расход называется не от того, что эта сумма одинаковая из месяца в месяц, а потому что не зависит от выручки. Те же канцтовары в офис не зависят от выручки, поэтому это постоянные расходы. Хотя в разные месяцы мы можем тратить на них разные суммы.

Екатерина Яхонтова, финансовый директор «Нескучных финансов»

Обратите внимание: финансисты не записывают в операционные расходы дивиденды, но учитывают зарплаты. Если вы открыли ООО и стали гендиректором, то прибыль вы можете не распределять и вкладывать ее в развитие компании — соответственно, тогда это не будет расходом. Но вот зарплату, хотя бы МРОТ, вам нужно записать в постоянные расходы.

В учете зарплат есть два важных нюанса. Например, у вас есть менеджер по продажам, который получает оклад в 10 000 руб. за месяц. Остальной его доход — процент со сделок, премия. Считайте оклад в постоянных расходах, а премию — в переменных, потому что она зависит от выручки.

Еще помните, что в расходы предприниматель должен заносить не сумму, которую работник получает на руки, а деньги, которые вы списываете с расчетного счета. То есть если человек заработает 10 000 руб., то списать придется примерно 15 000 — добавьте налоги и взносы в социальные фонды.

Иван Шкиря, CEO компании «Гудок» и основатель сервиса Callibri

EBITDA

В оригинале звучит как Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, то есть показатель прибыли без учета налогов, кредитов и амортизации. Считать просто — нужно из выручки отнять операционные расходы.

Вот зачем нужен EBITDA:

- Вы понимаете, есть ли в бизнесе заработок. Если показатель отрицательный или нулевой, с компанией что-то не в порядке на уровне операционной деятельности, высока вероятность ухода в долги.

- Можете сравнить вашу компанию с другими. Операционные расходы обычно у всех более или менее одинаковые, а вот структура капитала, то есть наличие кредитов, обычно разная.

- Показатель обычно используют инвесторы, когда считают индикатор возврата своих средств.

EBITDA является основой других финансовых показателей.

Прочие расходы

В операционные расходы не записываются налоги компании, кредиты и амортизация — эти показатели в финансовых отчетах обычно идут отдельными строками. Но отслеживать их не менее важно.

Кредиты

В расходы идет не весь ежемесячный платеж, а только процент по займу, ведь основное тело кредита вы именно возвращаете, а не тратите.

Налоги

Фиксируются налоги именно компании — например, если вы на УСН «доходы», то это 6 %. Налоги, которые вы платите за сотрудников, записываются в переменные траты, в категории операционных расходов.

Амортизация

С помощью этого показателя в финансовом планировании учитывают расходы на дорогое оборудование и другие материальные вложения в бизнес. Например, когда вы купили новую тестомешалку для пельменной, то ее некорректно записывать в расход конкретного месяца. Если так сделать, у компании будет огромный минус в прибыли. Поэтому сумму равномерно распределяют по месяцам на срок службы купленного предмета.

Например, технику купили за 50 000 руб., а срок службы производителя — 2 года, то есть 24 месяца. Делим деньги на срок и получаем 2 083 руб. в месяц. Именно эту сумму нужно записать в строку «Амортизация» в разделе прочих расходов.

Амортизация — это бухгалтерский термин. При вычислении показателя можно ориентироваться на сроки амортизации, введенные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Или руководствоваться реалиями бизнеса — мы же говорим не о бухгалтерской документации, а о показателях для себя.

Амортизацию полезно отслеживать для планирования. Например, вы понимаете, что через 3 года тестомешалку нужно поменять, и откладываете на отдельный счет сумму, которая занесена в расход.

Чистая прибыль

Это ваши деньги, которые остались после вычета всех расходов, включая налоги, кредиты и амортизацию. В идеальном мире владелец компании, даже малого бизнеса, «вытаскивает» для личных нужд деньги именно из чистой прибыли.

Чистую прибыль нужно отслеживать, чтобы держать эффективность всего предприятия под контролем. И избежать ситуации, когда на счетах бизнеса денег много, а через полгода выясняется, что компания несет крупные убытки.

Пример с пельменной

Компания генерирует большой оборот, с EBITDA все в порядке. Денег в кассе так много, что основатель перестает отслеживать чистую прибыль, ведь его личные расходы незаметны в общем обороте. Через пару лет выясняется, что никто не учитывал расходы на амортизацию. Коммерческое оборудование устаревает быстро: ломаются печи, выходит из строя тестомешалка.

Ситуацию удается исправить с помощью кредита, но в итоге основатель еще несколько лет не мог тратить деньги на себя — все приходилось вкладывать обратно в дело.

Рентабельность

Рентабельность — это экономический показатель, который показывает в динамике эффективность использования каких-либо ресурсов. Рентабельность бывает разных видов. Например, вы можете посчитать эффективность использования всей компании в целом или вычислить рентабельность конкретного актива бизнеса.

Высчитывается рентабельность в виде числа или процента — этот показатель является коэффициентом. Если получившееся число меньше 0 — плохо, если больше, значит лучше.

Вот несколько полезных видов рентабельности.

Маржинальная рентабельность

Берем маржинальную прибыль — это выручка минус переменные расходы. И делим эту прибыль на выручку.

Кофейня продала за месяц 10 000 чашек кофе по цене 100 руб. Выручка — 100 000 руб. Переменные расходы составили 55 000 руб.

Итого:

- Маржинальная прибыль = 100 000 − 55 000 = 45 000 руб.

- Рентабельность по марже = 45 000 / 100 000 = 0,45 или 45 %.

Операционная рентабельность

Это выручка минус постоянные и переменные расходы — сколько зарабатывает бизнес после уплаты всех операционных расходов.

Если предположить, что постоянные расходы кофейни из примера выше 20 000 руб., то считать можно так:

- Операционная прибыль = маржинальная прибыль − постоянные расходы = 45 000 − 20 000 = 25 000

- Операционная рентабельность = 25 000 / 100 000 = 0,25 или 25 %

Рентабельность по чистой прибыли

Считают делением чистой прибыли на выручку.

В примере с кофейней бизнесмен платит 6 000 руб. налогов и еще учитывает амортизацию, то есть 5 000 руб. на кофемашину. Вот что получается:

- Чистая прибыль = 25 000 − 6000 − 5000 = 14 000 руб.

- Рентабельность = 14 000 / 100 000 = 0,14 или 14 %

Рентабельность нужно отслеживать в динамике, сам по себе этот показатель ничего не даст. Со временем можно делать выводы об эффективности управления расходами. Например, если рентабельность по марже падает, значит у вас увеличились переменные расходы. Возможно, поставщик поднял цену, а вы не заметили.

Если рентабельность по операционной прибыли падает, значит, ваш бизнес становится менее эффективным и затрачивает все больше ресурсов на каждый заработанный рубль. Еще по этому показателю инвесторы сравнивают компанию с конкурентами и оценивают риски.

Рентабельность по чистой прибыли покажет, сколько вы получите денег с каждого рубля выручки. Это общий индикатор для компании: если он снижается, нужно срочно разбираться, в чем причина.Екатерина Яхонтова, финансовый директор «Нескучных финансов»

Денежный поток

Еще этот показатель называют «кэшфлоу» или движением денежных средств (ДДС). Суть в том, что показатели выручки и рентабельности отражают состояние компании в конкретный момент. А ДДС демонстрирует финансовое состояние компании в динамике. Грубо говоря, вы всегда понимаете, сколько у вас денег сейчас и сколько будет через 1-3-6 или больше месяцев. Причем смотреть полезно как на общий показатель «Итого» в ДДС, то есть сколько денег есть у компании сейчас, так и на составляющие ДДС.

Чтобы составить ДДС, структурируйте все ваши расходы и доходы в одной табличке. Фиксируйте каждую операцию, когда у компании стало больше или меньше денег.

Еще удобно интегрировать в ДДС платежный календарь — записывайте не только расходы и доходы по факту их появления, но и будущие. Например, в вашей таблице могут быть расходы на аренду, которые появляются каждый месяц, и обещанные доходы — те, которые вы ожидаете на счет через некоторое время.

Если вы ИП, разделяйте личные и рабочие расходы, тогда не будет путаницы. Например, назначьте себе условную зарплату, а остальную чистую прибыль сверх нее вкладывайте в развитие бизнеса.

Если не отслеживать ДДС, легко попасть в ситуацию, когда денег не хватает. Пару раз не записали расходы, не учли несколько личных трат — и вот в конце месяца компания уже не может выплатить зарплату сотруднику.

Количество дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность — это обязательства перед вами. Например, веб-студия сделала кому-то сайт, а денег еще не перевели. Или пельменная привезла еды на корпоратив, а оплата будет в конце месяца на счет.

Большая дебиторка — это и хорошо, и плохо одновременно.

- Хорошо, если вам должны больше, чем должны вы — это показатель устойчивости и востребованности компании.

- Плохо, если вам должны много — может произойти кассовый разрыв. Например, по бумагам у компании деньги вроде бы есть, акты подписаны, но средства еще на счет не поступили. А зарплату платить надо прямо сейчас.

Если не следить за дебиторской задолженностью, можно упустить момент, когда компания не может существовать на имеющиеся средства. Плюс большая дебиторка может обернуться безнадежными долгами. Например, если ваши контрагенты разорятся и не смогут выполнить обязательства перед вами.

Точка безубыточности

Этот показатель особенно важен небольшому или начинающему бизнесу. Еще его называют точкой рентабельности или «нулевой точкой». Проще говоря, это ситуация, когда бизнес работает в ноль — не приносит убытков, но и не генерирует чистую прибыль. Обслуживает сам себя.

Точку безубыточности считают в двух видах:

- в деньгах — выясняют, сколько всего выручки нужно для нулевой работы;

- в единицах продукта — сколько нужно продать товаров и услуг, чтобы не генерировать убытки.

Вот как посчитать ТБУ:

- Сначала выяснить маржинальность = (Выручка − Переменные расходы) / Выручка × 100 %

- Затем посчитать в деньгах. ТБУ в деньгах = Постоянные расходы / Маржинальность × 100 %

- И посчитать ТБУ в единицах = ТБУ в денежном выражении / Стоимость продукта

Средний чек

Средний чек, или средняя стоимость заказа — показатель эффективности продаж. Посчитать можно так:

Средний чек = выручка / общее количество совершенных покупок

Показатель пригодится не всем предпринимателям. Если веб-студия делает и небольшие проекты за 10 000 руб., и заключает годовые контракты на несколько миллионов, то средний чек будет только путать. Но та же пельменная этим показателем сможет отслеживать лояльность покупателей или эффективность маркетинговых акций. Например, пельменная запускает акцию — скидку на новинки. И отслеживает средний чек — до акции и после. Если увеличился, все прошло успешно.

Средний чек — это индикатор ситуации с продажами. Помните, что этот показатель зависит от двух составляющих: от выручки и от количества покупателей. Если показатель изменился, даже в большую сторону, нужно выяснять причины. Не всегда рост чека означает, что все хорошо.

- Средний чек уменьшился — однозначно ситуация негативная, сократилось количество выручки.

- Средний чек увеличился — может быть, у вас стали больше покупать, и это хорошо. Но представьте, что вы увеличили цены. Часть покупателей отказывается и уходит к конкурентам, а оставшиеся генерируют больше выручки. В таком случае средний чек может и вырасти, но ситуация не очень — у вас стало меньше покупателей.

Отслеживая изменения среднего чека и количества покупателей в зависимости от цен, можно планировать ассортиментный ряд и стратегию развития. Например, постепенно поменять все товары на дорогие, чтобы дальше привлекать только богатых покупателей. Или сформировать ассортимент эконом-класса. Средний чек уменьшится, но общая прибыль может вырасти за счет роста количества покупателей.

Кратко о том, какие финансовые показатели отслеживать бизнесу и зачем

Финансовый учет нужен для контроля и планирования. Отслеживать полезно не только доходы-расходы, но и различные экономические показатели. Они работают как индикаторы, предупреждают о потенциальных проблемах и подсказывают, какие решения можно принять для исправления ситуации.

Вот основные показатели:

- Выручка — деньги, которые компания заработала. Считать нужно по подписанному акту — если предоплату перевели, но работы еще не сделаны, это еще не выручка.

- Операционные расходы. Бывают переменные, то есть зависящие от выручки, и постоянные — когда не важно, есть приток денег или нет. Например, переменным расходом будут траты на муку для пельменей, а постоянным — аренда цеха.

- EBITDA — показатель прибыли без учета налогов, кредитов и амортизации. Нужен, чтобы понять, есть вообще в операционной схеме заработок или нет.

- Прочие расходы — налоги, кредиты и амортизация. Если не отслеживать, можно внезапно обнаружить сломанный инструмент или большой долг по налогам, который сделает из прибыльного предприятия банкрота.

- Чистая прибыль — деньги, которые вы можете забрать из компании и потратить куда угодно, например, на развитие той же компании.

- Рентабельность — индикатор эффективности использования. Есть много видов показателя. Например, маржинальная рентабельность нужна для отслеживания роста переменных расходов. Рентабельность по операционной прибыли поможет найти инвестора.

- Денежный поток — финансовое состояние компании в динамике. Если отслеживать, сможете понимать, что произойдет с компанией через несколько месяцев.

- Дебиторская задолженность — деньги, которые вам должны. Отслеживайте, чтобы не получить кассовый разрыв.

- Точка безубыточности — финансовой состояние, когда бизнес не генерирует убытков и не приносит доходов. Проще говоря, сколько нужно заработать денег или продать товаров или услуг, чтобы бизнес работал в ноль.

- Средний чек — помогает отследить ситуацию с продажами и оценить эффективность маркетинговых кампаний.

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Статья размещена в газете «Первая полоса» № 1 (139), февраль 2022.

Главной целью коммерческой организации является получение максимальной прибыли. Экономический кризис считается нормальным явлением рыночной экономики, он, как правило, означает невозможность достижения главной цели, при этом негативно влияет на финансовое состояние организации. В период кризиса главной задачей организации является приспособление к изменившейся экономической среде, принятие экономических и организационных мер по профилактике кризиса. Поэтому оценка финансового состояния организации, проводимая по результатам финансового анализа за соответствующий отчетный период, позволяет определить необходимые мероприятия по повышению финансовой устойчивости организации и по профилактике кризисных явлений.

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Как оценить финансовое состояние компании и провести профилактику кризисных изменений

Понятие финансового состояния

В научной и учебной литературе понятие финансового состояния организации трактуется по-разному. Во многих определениях оно связано с совокупностью показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов, соотношение структур его активов и пассивов, способность финансировать свою деятельность по состоянию на определенную дату. Известны и другие определения сущности финансового состояния, но в данной статье рассматриваются практические вопросы и методы оценки финансового состояния коммерческих организаций.