ВЫ СТУДЕНТ ИДК (Институт Деловой Карьеры) и ОБУЧАЕТЕСЬ ДИСТАНЦИОННО?

На ЭТОМ сайте, Вы найдете ответы на вопросы тестов ИДК.

Регистрируйтесь, пополняйте баланс и без проблем сдавайте тесты ИДК.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ ЗДЕСЬ

Как посмотреть ответ ИНСТРУКЦИЯ

У ВАС ДРУГОЙ ВУЗ? НЕ БЕДА…..

ПОСМОТРИТЕ ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ С ОТВЕТАМИ — СПИСОК

Если в списке нет Вашего вуза, вернитесь сюда и купите найденный Вами вопрос, иногда предметы полностью совпадают в разных вузах.

![Акционерные компании в дореволюционной России [23.12.15]](https://studrb.ru/files/works_screen/2/83/37.png)

Тема: Акционерные компании в дореволюционной России

Раздел: Бесплатные рефераты по экономической истории

Тип: Эссе | Размер: 26.68K | Скачано: 190 | Добавлен 23.12.15 в 21:00 | Рейтинг: +1 | Еще Эссе

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что акционерные компании очень важны для нашего государства, ведь они занимали ведущее положение в фабрично-заводской промышленности.

Целью моей работы является раскрытия понятия акционерной компании, ее развитие в России XIX-XX.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

1.Что такое акционерная компания?

2. Развитие российского законодательства об акционерных обществах?

3. Расцвет акционерного дела в России с середины XIX в?

4.Законодательство об акционерных обществах после Октябрьской революции?

Информационную базу исследования составляют данные справочной литературы и интернет ресурсов за 2008 – 2015 года.

Начиная писать это ЭССЕ, сразу задаешься вопросом: «Что же такое акционерная компания?» Акционерная компания – одна из разновидностей хозяйственных обществ, в которой каждый из совладельцев вкладывает в общий капитал предприятия свою долю и участвует в распределении прибылей и убытков пропорционально вложенному капиталу. Рыночная капитализация акционерной компании оценивается как количество выпущенных акций, умноженное на их рыночную цену.

Принципиальным моментом в акционерном учредительстве дореволюционной России было то обстоятельство, что акционерную компанию можно было основать только по особому разрешению правительства. Для получения такого разрешения учредителям нужно было обратиться в отраслевое министерство или соответствующее главное управление, приложив к обращению подписанный учредителями проект общества. Согласованный учредителями и министерством проект устава компании поступал вместе с заключением министра на рассмотрение в Совет министров. После положительной резолюции на учреждение компании, устав вновь подписывался учредителями и направлялся в сенат для публикации. Официальной датой основания компании при этом являлась дата утверждения ее устава царем, хотя практически основной капитал компании собирался позже.

Раскрывая тему акционерных компаний в дореволюционной России, необходимо обратится к истории нашей страны.

Первой акционерной компанией, созданной в Российской империи, можно считать учрежденную 24 февраля 1757 г. Российскую в Константинополе торгующую компанию, капитал которой состоял из долей, именуемых акциями. Права акционеров удостоверялись билетом и могли быть свободно отчуждены (при этом на покупателя переходили не только права, но и обязанности по внесению дополнительных взносов).

В дальнейшем были созданы и другие акционерные компании: Акционерный эмиссионный банк (1762), Российско-Американская компания (1798).

Для первых российских акционерных обществ было характерно следующее:

— основу предпринимательской деятельности компании составляет уставный капитал, разделенный на равные доли-акции, причем внесенный участником вклад не мог быть востребован обратно;

— акции свободно обращались на рынке, их приобретение предоставляло акционеру не только права, но и возлагало на него определенные обязанности (по внесению дополнительных взносов).

Также следует отметить, что Российское законодательство по акционерным обществам формировалось на основе царских указов, первоначально в форме утверждения создания самих акционерных обществ. Важным шагом в развитии акционерной формы предпринимательской деятельности является закрепление в Указе Александра I от 1782 г. принципа ограниченной (в пределах стоимости вклада) ответственности акционеров по долгам компании.

До 1807 г. уставы акционерных обществ утверждались царскими указами. С 1 августа 1807 г. учреждение акционерных обществ регулируется манифестом «О дарованных купечеству выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий». В Манифесте были определены три формы хозяйствования: товарищество на вере, полное товарищество и товарищество по участкам. Последнее и представляло собой именно акционерное общество. Этот Манифест впоследствии вошел в Свод законов Российской империи и выделился в Торговом уставе в отдельную главу «О торговом товариществе».

6 декабря 1836 г. утверждается Положение о компаниях на акциях, которое в числе прочих установлений ввело некоторые обязательные требования к уставу, в котором, в частности, должны были оговариваться: размер уставного (складочного) капитала, порядок распределения акций, права и обязанности акционеров и компании, отчетность, распределение дивидендов, порядок закрытия и ликвидации компании. Положение допускало выпуск и обращение только именных акций номиналом не менее 50 и не более 1000 руб.

Несмотря на существование упомянутого Положения, большую роль по-прежнему играли уставы акционерных обществ, которые должны были утверждаться Сенатом. На практике уставы утверждались соответствующим министерством, публиковались в «Санкт-Петербургских Сенатских ведомостях», а вплоть до 1912 г. — еще и в «Полном собрании законов Российской империи».

С середины XIX в. уставы постепенно становились средством обхода существующего законодательства, поскольку правоприменительная практика часто шла вразрез с действующим законодательством, не успевающим за практикой.

Продолжая исследовать эту тему я выявила, что расцвет акционерного дела в России с середины XIX в. В 1857 г. после резкого снижения процентных ставок в государственных банках инвесторы, желая сохранить свои доходы, начали активно вкладывать средства в покупку акций акционерных обществ. Результатом стал бум акционерного надувательства, вылившийся в фондовые кризисы 1857, 1864 и 1869 гг.

Подлинный расцвет акционерного дела начинается в эпоху Великих реформ. Так, уже в первые годы перевода экономики на капиталистическую модель развития было учреждено 357 акционерных обществ, из них 53 — железнодорожных, 73 — банковских, 163 — промышленных. К началу XX в. в России действовало 1300 акционерных обществ, на долю которых приходилось 2/3 объема всей промышленной продукции. Стоит отметить, что в это время по темпам промышленного развития Россия вышла на первое место в Европе и на второе (после США) в мире.

Перевод России на капиталистический путь развития сопровождался учредительством все новых и новых структур, соответствующих новому типу экономических (рыночных) отношений. Ведущее место среди них, естественно, заняли акционерные общества как наиболее подходящая форма организации капиталов в период расцвета капитализма.

Это в свою очередь сопровождалось быстрым развитием рынка ценных бумаг в России, в особенности его корпоративного сегмента. Акционерные общества и товарищества на паях создавались практически во всех отраслях промышленности дореволюционной России.

С началом Первой мировой войны происходят качественные изменения в экономике: снижается рост количества вновь созданных акционерных компаний, значительные масштабы приобретает их взаимное соединение. В то время изрядно устаревшее российское законодательство еще не знало таких процедур реорганизации юридических лиц, как присоединение или слияние, а потому процесс сращивания капиталов компаний шел на основе взаимного приобретения пакетов акций.

Временное правительство своими постановлениями в 1917 г. отменило все действующие ранее нормативные акты, предоставив право утверждать и изменять уставы министру торговли и промышленности.

Также в своем эссе хотелось бы раскрыть вопрос посвященный законодательству об акционерных обществах после Октябрьской революции.

Октябрьская революция 1917 г. привела и к революционным изменениям в законодательных актах об акционерных компаниях. 14 декабря 1917 г. ВЦИК внес на рассмотрение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) документ, предусматривающий национализацию всех акционерных предприятий России. ВСНХ откликнулся проектом декрета, который не был принят, но предусмотренные им шаги были постепенно реализованы в других нормативных актах новой рабоче-крестьянской власти. Произошла национализация акционерных предприятий, хотя их акции сразу не были аннулированы. Собственники акций могли распоряжаться ими только с разрешения местных Советов рабочих и крестьянских депутатов. Передача акций, в том числе и по наследству, сопровождалась обязательной регистрацией в тех же Советах. Размер дивиденда по акциям ограничивался ставкой по вкладам в Гострудсберкассах и составлял 4%. В годы последовавшей после Октябрьской революции гражданской войны акции и причитающиеся на них дивиденды совершенно обесценились в результате имевшей место гигантской инфляции.

В годы проведения советской властью новой экономической политики (нэпа) ситуация несколько изменилась. Постановлением ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных паях» было разрешено создание акционерных обществ всем правоспособным гражданам. Принятый в 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР содержал 45 статей, посвященных акционерным обществам, положения которых достаточно подробно регламентировали все необходимые вопросы, в частности:

— уставный капитал формировался за счет взносов учредителей, которые до публикации сообщения о регистрации общества могли совершать все необходимые сделки от имени общества, причем в случае, если в дальнейшем общее собрание акционеров общества не одобряло эти сделки, то ответственность учредителей по ним перед контрагентами признавалась личной и солидарной;

— акции выпускались как именные, так и на предъявителя;

— акционер имел право на получение дивиденда из оставшейся чистой прибыли общества;

— правление акционерного общества, которое являлось исполнительным органом, могло заключать любые сделки от имени общества, при этом члены правления за убытки, причиненные недобросовестным исполнением своих обязанностей, отвечали перед обществом солидарно, а в случае банкротства последнего также и перед кредиторами и акционерами.

В годы нэпа в России ненадолго возрождаются традиционные товарно-денежные отношения, появляются акционерные общества, полные товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью и другие формы предпринимательских объединений.

Удерживая за собой господствующие позиции в сфере оптовой торговли (70–80%), государство допускало значительное участие частного капитала в оптово-розничной торговле (до 50%) и предоставило почти полную свободу (83,4%) частному капиталу в области розничной торговли.

В период нэпа возрождаются также биржи и ярмарки. В сфере промышленности начинается денационализация предприятий, сдача мелких и средних в аренду с одновременным объединением государственных заводов и фабрик в тресты и синдикаты (Текстильный, Нефтяной, Кожевенный, Табачный, Соляной и др.).

В дополнение к ГК РСФСР 1922 г. был издан целый ряд подзаконных актов, к числу которых относится Положение об акционерных обществах от 17 августа 1927 г., в котором, в частности, указывалось, что важнейшей задачей государственных акционерных обществ является хозяйственная деятельность, а не преумножение капитала учредителей.

Поскольку государственная собственность была господствующей формой собственности на средства производства в Советском государстве, постольку в конечном итоге более 90% от общего числа созданных акционерных обществ были государственными. Прибыль таких акционерных обществ распределялась между их участниками-акционерами, т. е. соответствующими государственными предприятиями, организациями и ведомствами.

С окончанием периода нэпа и переходом к государственным формам организации всего производства и экономики имевшиеся акционерные компании преобразуются в государственные предприятия, которые существовали до начала 1990-х гг. Изменение форм государственной власти в дальнейшем привело к восстановлению товарно-денежных отношений в России в полном объеме.

В период социалистической формы существования экономики акционерными обществами являлись только некоторые внешнеэкономические объединения, например, такие, как ВАО «ИНТУРИСТ», ВАО «ИНГОССТРАХ», Внешторгбанк и др., в которых весь пакет акций принадлежал прямо или опосредованно государству. Наличие акционерной формы организации требовалось в данном случае для их признания в качестве форм юридических лиц, на которые распространяются нормы и защита международного права.

Таким образом, акционерные общества прошли длинный путь в своём развитии, значительно ускорив развитие всей мировой экономики, и теперь являются одной из самых распространённых и эффективных форм собственности с достаточно простой схемой функционирования и большими перспективами. Акционерная собственность широко распространена в РФ и во всём мире в связи с удобством её использования. Так же акционерная форма собственности. К тому же создание акционерных обществ превратило капиталы в объекты сделок.

Акционерные общества являются весьма удобными в использовании и поэтому так распространены, я надеюсь, что в России будет устранена сложность процедуры оформления и снижена налогооблагаемость акционерных обществ – это даст очень сильный толчок экономике России. Также, акционерные общества будут всё более популярны, так как множество работников может входить в число акционеров, тем самым повышая эффективность фирмы и при выходе на пенсию позволяют снизить нагрузки на бюджет государства, поэтому государство так же по многим причинам заинтересовано в развитии и распространении акционерной формы собственности.

Список используемой литературы:

1. Бородкин Л.И., Коновалова А.В. Российский фондовый рынок в начале ХХ века: факторы курсовой динамики. — СПб.: Алетейя, 2010.

2. Кушнирук А.С. Правовой статус акционерных компаний в дореволюционной России (институциональные аспекты экономического развития) // Экономическая история: Ежегодник. 2006. М., 2006.

3. Кушнирук А.С. Правовой статус акционерных компаний в дореволюционной России (институциональные аспекты экономического развития). Экономическая история: Ежегодник. 2006. М., 2006.

4. Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России: XIX – начало ХХ века. СПб. 2006.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Бесплатная оценка

+1

Понравилось? Нажмите на кнопочку ниже. Вам не сложно, а нам приятно).

Чтобы скачать бесплатно Эссе на максимальной скорости, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Важно! Все представленные Эссе для бесплатного скачивания предназначены для составления плана или основы собственных научных трудов.

Друзья! У вас есть уникальная возможность помочь таким же студентам как и вы! Если наш сайт помог вам найти нужную работу, то вы, безусловно, понимаете как добавленная вами работа может облегчить труд другим.

Добавить работу

Если Эссе, по Вашему мнению, плохого качества, или эту работу Вы уже встречали, сообщите об этом нам.

Добавление отзыва к работе

Добавить отзыв могут только зарегистрированные пользователи.

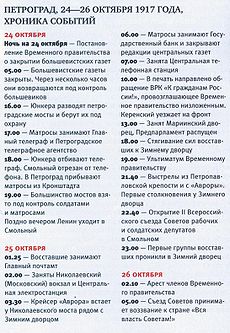

Октябрьская революция, или Октябрьский переворот (в советской историографии было принято название Великая Октябрьская социалистическая революция) — вооруженный переворот в Петрограде 25–26 октября (7–8 ноября по новому стилю) 1917 года под руководством партии большевиков, в результате которого было свергнуто Временное правительство. Является одним из самых крупных событий XX века, наложившим заметный отпечаток на ход российской и всемирной истории.

Причины и предпосылки Октябрьской революции 1917 года

Ситуация после Февральской революции

После Февральской революции и отречения Николая II от престола в Петрограде установилось двоевластие между Временным правительством, закрепившим за собой исполнительные и законодательные полномочия вплоть до созыва Учредительного собрания, и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.

Весной 1917 года по всей России начали формироваться выборные органы власти — Советы, отражающие интересы рабочих, солдат и крестьян.

Временное правительство, которое изначально состояло из либералов, преимущественно кадетов (единственным социалистом был А. Ф. Керенский, занявший пост министра юстиции), провело ряд демократических реформ:

· объявило амнистию политических заключенных,

· декларировало свободу слова, печати, собраний и стачек,

· даровало всеобщее избирательно право, в том числе и женщинам и т. д.

Политическая амнистия позволила вернуться в Россию лидерам крайне левых сил, находящихся в эмиграции. Так, 3 апреля в Петроград через территорию Германии в опломбированном вагоне прибывает лидер большевиков В. И. Ленин.

Владимир Ленин в Москве / Фото: gazeta.ru

7 апреля в газете «Правда» Ленин опубликовал так называемые «Апрельские тезисы», в которых выступал с критикой Временного правительства и призывал к «социалистической» революции. Тем не менее идеи, изложенные в данных тезисах, показались на тот момент чересчур радикальными даже самим большевикам.

20 апреля широкой общественности становится известно о так называемой «ноте Милюкова», в которой министр иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюков заверял союзников о том, что Россия верна своим обязательствам и будет вести войну до победного конца.

В Петрограде начались многочисленные демонстрации с лозунгами: «В отставку Милюкова и Гучкова!», «Долой войну!», «Вся власть Советам!» и другими.

В итоге в конце апреля – начале мая в отставку уходят А. И. Гучков и П. Н. Милюков, а 5 мая в результате «апрельского кризиса» сформировано первое коалиционное правительство, в которое входят четыре лидера Петросовета, в том числе эсер В. М. Чернов и меньшевик И. Г. Церетели.

В. И. Ленин обрушивается с критикой на меньшевиков и эсеров с целью уменьшить их влияние в Советах.

В начале мая в столицу возвращаются лидер меньшевиков Ю. О. Мартов и лидер «межрайонцев» Л. Д. Троцкий.

Слева направо: Л. Д. Троцкий и Ю. О. Мартов

16 июня 1917 года образован Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов (ВЦИК), к которому перешли полномочия Петросовета. Главенствующую роль в нем играют меньшевики и эсеры, которые в целом были за союз всех партий социалистов и сотрудничество с либералами.

В этот же день начинается июньское наступление русской армии — последнее наступление русских войск во время Первой мировой войны. После кратковременных успехов на Юго-Западном фронте (особенно отличилась 8-я армия генерала Л. Г. Корнилова), наступление было прекращено ввиду полного разложения и деморализации войск.

Фото: slide-share.ru

2 июля, в знак несогласия с предоставлением Украине широкой автономии, правительство покинули министры-кадеты.

3–5 июля разагитированные большевиками и анархистами войска петроградского гарнизона предприняли попытку вооруженного переворота. После нескольких кровопролитных стычек восстание было подавлено.

Фото: istoriia.ru

5 июля министр юстиции П. Н. Переверзев опубликовал документы, в которых обвинял большевиков в связях с Германией и заявлял, что восстание «служит немецким целям».

После этого большевики потеряли свое влияние в среде рабочих, солдат и матросов, а их лидерам предъявили обвинения в госизмене. В. И. Ленин и Г. Е. Зиновьев скрылись в Финляндии, а Л. Д. Троцкий был арестован.

В итоге 7 июля из-за разногласий с министрами-социалистами ушел в отставку с поста премьер-министра князь Г. Е. Львов. Новым председателем правительства стал А. Ф. Керенский, который к 24 июля сформировал новое коалиционное правительство (в его составе превалировали социалисты).

Обстановка в Петрограде оставалась напряженной. Поэтому назначенный 19 июля Верховным Главнокомандующим крайне популярный в войсках герой русско-японской и Первой мировой войн генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов предложил так называемую «Корниловскую военную программу», которая должна была навести порядок в стране и армии и предотвратить приход к власти большевиков.

Л. Г. Корнилов / Фото: gazeta.ru

В начале августа наиболее надежные воинские части под командованием генерал-лейтенанта А. М. Крымова выдвинулись в направлении Петрограда. Но изначально поддержавший Корнилова Керенский, опасаясь установления военной диктатуры главнокомандующего и потери власти, 26 августа объявил Корнилова мятежником.

В итоге войска Крымова были остановлены и разоружены, а Корнилов арестован и отправлен в Быховскую тюрьму. После этого сочувствующие делу Корнилова министры-кадеты подали в отставку.

Ленин назвал случившееся «невероятно крутым поворотом событий». Влияние правых сил на политику после провала корниловского выступления практически свелось к нулю, а роль Петросовета, в котором к этому времени большевики восстановили свои позиции, возросла.

1 сентября была образована Директория во главе с Керенским, в состав которой входили четыре министра, помимо председателя. Не дожидаясь созыва Учредительного собрания, в тот же день Директория провозгласила Россию республикой.

Подготовка к восстанию

К осени 1917 года обстановка в стране накалялась. В крупных городах продолжались перебои с поставками продовольствия, росла инфляция, страну сотрясали постоянные стачки и забастовки рабочих. В деревнях же происходил самовольный захват казенных и помещичьих земель, получивший название «черный передел» или «общинная революция».

Национальные окраины требовали автономии или даже независимости. На этом фоне лозунги большевиков привлекали широкие массы населения.

9 сентября большевики потребовали отставки Президиума Петросовета. Меньшевики и эсеры, составлявшие в нем большинство, это требование удовлетворили, надеясь на поддержку Петросовета. Но неожиданно для них, отставка была принята.

К 25 сентября состав Президиума изменился: большинство в нем теперь занимали большевики во главе с освобожденным из тюрьмы 4-го сентября Л. Д. Троцким. Опасаясь возросшего влияния большевиков и возможного переворота, умеренные социалисты пошли на сближение с кадетами. 25 сентября было сформировано новое коалиционное правительство.

Тайно вернувшийся из Финляндии Ленин 10 октября на заседании ЦК настоял на скорейшем вооруженном захвате власти, так как считал, что на Учредительном собрании большевикам не получить большинства.

16 октября большинством членов Петросовета принято решение о создании Петроградского военно-революционного комитета (ПВРК), который станет штабом по захвату власти.

18 октября на совещании с представителями полков Петроградского военного округа Троцкий предложил принять резолюцию о неподчинении гарнизона Временному правительству, а 21 октября представители полков признали Петроградский совет единственной властью.

Временное правительство, обеспокоенное возросшей активностью большевиков, попробовало предпринять контрмеры: были запрещены митинги и шествия, нельзя было вооружать рабочих без санкции правительства и другие.

Был также отдан приказ о закрытии «Правды» и об аресте Ленина. Но все приказы правительства отменялись Петросоветом. Таким образом, к 25 октября у правительства не осталось реальных рычагов воздействия на ситуацию.

Октябрьская революция 1917 года: ход событий

Несмотря на то что Временное правительство знало о готовящейся попытке захвата власти большевиками, события 25 октября стали для него полной неожиданностью. Политики рассчитывали, что повторится сценарий июльских событий: вооруженные демонстрации с лозунгами и последующая попытка захвата власти. Но события развивались по-другому.

Утром 25 октября части петроградского гарнизона и отряды красной гвардии методично заняли ключевые точки столицы: станции почты, телеграфа и телефона, большинство мостов, вокзалы, электростанцию.

Керенский сбежал в Псков в штаб Северного фронта в надежде найти там поддержку.

К 18 часам красногвардейцы окружили Зимний дворец, в котором заседало Временное правительство. На требование о сдаче министры ответили отказом, надеясь на помощь фронтовых войск.

В 21:00 было произведено несколько холостых выстрелов из Петропавловской крепости по Зимнему дворцу, что послужило сигналом к началу штурма. После последующего выстрела с вошедшего в акваторию Невы крейсера «Аврора» последние защитники покинули дворец.

Выстрел «Авроры» / Фото: yandex.net

Защищать правительство оказалось некому. В ночь на 26 октября Зимний дворец был взят, а правительство арестовано и отправлено в Петропавловскую крепость.

Штурм Зимнего дворца / Фото: philitt.fr

Вечером 25 октября в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором преобладали большевики и левые эсеры. Несогласные со случившимся переворотом правые социалисты покинули заседание.

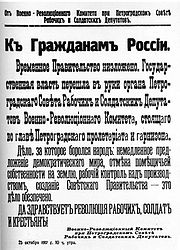

В ночь на 26 октября было опубликовано обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», объявлявшее о свержении Временного правительства и переходе всей власти к Советам в центре и на местах.

На следующий день, вечером 26 октября, Съезд принял первые декреты: Декрет о мире и Декрет о земле. Также был избран высший орган Советской власти — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) во главе с Л. Б. Каменевым и сформировано новое правительство — Совет народных комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным.

Тем временем Керенский назначил П. Н. Краснова командующим войсками Петроградского военного округа и предпринял поход на Петроград. Но потерпев поражение 1 ноября, Керенский бежал из страны.

3 ноября, после кровопролитных боев, большевики пришли к власти и в Москве. По всей стране началось становление власти Советов.

Итоги Октябрьской революции

Основным результатом Октябрьской революции стало установление нового политического порядка. Главная задача, которая стояла перед большевиками во главе с В. И. Лениным, заключалась в формировании государственного аппарата Советского государства с опорой на Советы.

Были проведены широкие социальные реформы, такие как:

· установление восьмичасового рабочего дня,

· бесплатное образование, медицинское обслуживание и страхование,

· предоставление женщинам равных прав с мужчинами,

· отделение церкви от государства.

Вследствие Октябрьской революции изменилась социальная структура — были ликвидированы сословия и связанные с ними привилегии.

Всё население стало именоваться как «граждане Российской республики».

13 (26) января на 3-м Всероссийском съезде произошло объединение Советов рабочих депутатов с Советами крестьянских депутатов, итогом которого стало принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа и окончательное установление Советов как государственной формы диктатуры пролетариата.

На съезде также было принято постановление «О федеральных учреждениях Российской Республики», согласно которому на основе свободного союза народов была создана Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР).

15(28) января 1918 года была создана Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-крестьянский Красный флот.

21 января (3 февраля) 1918 года были аннулированы договоры, заключенные царским и Временным правительствами с другими государствами, а также иностранные и внутренние займы царского и Временного правительств.

После подписания Брестского мирного договора Россия потеряла территорию площадью 780 тысяч квадратных км с населением 56 миллионов человек, имеющую большое сельскохозяйственное и промышленное значение.

Впоследствии, после поражения в Первой мировой войне Германии и Австро-Венгрии, ВЦИК аннулировал Брестский договор.

Буржуазная февральская революция 1917 года принесла большие надежды предпринимательскому сословию на расширение свобод и возможностей восстановления нормальной экономической жизни, на скорое окончание мировой войны и рост экономики, расширение торгово-экономических связей, деформированных в ходе войны. Буржуазно-демократические преобразования поддерживало большинство населения в стране, включая все предпринимательские слои крупных, средних и мелких производителей, купеческий капитал.

Февральская революция, изменив политический строй, не затронула основ экономической системы государства, принципиально не изменила (не ухудшив и не улучшив) положения слоя предпринимателей в целом, так как основные декреты, принятые Временным правительством были направлены на стабилизацию политической и экономической ситуации, фактически уже вышедшей из под контроля не только царского, но и нового правительства: было разрушено продовольственное снабжение воюющей армии и городского населения, в стране царили хозяйственная разруха, забастовки, безудержный рост цен.

Однако Временное правительство не только не предприняло мер по прекращению разрушительной войны, но провозгласило войну до победного конца, что обозначало продолжение разрухи и, как следствие, беспорядков в стране. Усилению беспорядков способствовал фактический роспуск аппарата управления и упразднение правоохранительной системы. В марте 1917 года была установлена хлебная монополия. Дневная норма хлеба в городе составляла 0,5 фунта (около 200 граммов) на человека. В целях препятствия спекуляции устанавливались запреты на вывоз продуктов из одной губернии в другую.

В течение полугода (с марта по октябрь) были закрыты более 800 предприятий. Летом введены твердые цены на топливо, которого катастрофически не хватало, лен, шерсть, махорку, соль, яйца, масло. В июле были созданы Экономический совет и Главный экономический комитет для регулирования хозяйственной жизни. Однако их деятельность не привела к улучшению ситуации в стране.

Положение предпринимательского класса также оказалось довольно сложным. Временное правительство, безусловно, поддерживало и опиралось на промышленников и предпринимателей и в отличие от правительств других воюющих стран, не решилось пойти на меры, ограничивающие экономическую свободу предпринимателей, поскольку от них зависело снабжение городов и фронта. Представители крупной промышленности занимали в правительстве ключевые посты Министра торговли и промышленности (текстильный фабрикант А.Коновалов), Министра финансов (сахарозаводчик М.Терещенко), Военного и морского министра (А.Гучков управляющий Московского учетного банка), председателя Экономического совета и Главного экономического комитета (владелец льняного производства С.Н.Третьяков).

Экономическая политика Временного правительства в целом не была направлена на ущемление предпринимательского слоя, но объективно вызывала недовольство как мелких, так и крупных предпринимателей. Недовольство, прежде всего, было связано с полным развалом системы правопорядка – роспуск Временным правительством царской полиции не сопровождался созданием новых органов народной милиции, что при одновременном развале государственного управления крайне затрудняло нормальный ход транспортировки сырья, производства, и торговли. Нерешительность Временного правительства во всех его начинаниях не отвечала интересам ни одного класса. Хотя правительство не пошло на прямое ограничение деятельности предпринимателей, но расширение в условиях войны числа казенных предприятий, которые имели преимущества в получении государственных военных заказов, сокращало доходы частнопредпринимательского сектора, что было немаловажно с учетом общего сокращения производства гражданской продукции в стране. Кроме того вводился надзор за деятельностью банков в области коммерческого кредитования, подлежали распределению через Министерство продовольствия товары, предназначенные для свободного рынка: хлопчатобумажные ткани, обувь, керосин.

Наибольшие трудности испытывали мелкие и средние предприятия, не имевшие заказа на поставки товаров для военных нужд, что вело к их массовому закрытию и сокращению производства в стране.

В целях нормализации снабжения правительство, как сказано выше, ввело монополию на основные товары, установив на них твердые цены продажи и одновременно для обеспечения их поставки на рынок повышало закупочные цены. Единственным средством оплаты монополизированных товаров их производителям была денежная эмиссия, что привело к обесценению денег и массовым попыткам торговцев сокрытия или придерживания товара. В это время широкое распространение получило учредительство новых компаний. К примеру, в сентябре 1917 года было организовано свыше 300 новых компании, которые выпустили акций на 800 млн. рублей без достаточного их обеспечения. Правительством также было дано разрешение на дополнительный выпуск акций действующим компаниям на 1,5 млрд. рублей. Это привело к еще большему разбуханию финансового капитала, но не к сдерживанию темпов инфляции, на что делался расчет.

Вместе с тем настроение масс было не в пользу предпринимателей из-за все возрастающего товарного дефицита, прежде всего недостатка продовольствия, и спекулятивного и инфляционного роста цен.

Стихийные протесты рабочих и армейских низов поддерживали созданные в ходе революции Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые действовали в контакте с временным правительством, но были более активны в конкретной деятельности и оказались ближе к реальной власти.

Установившееся двоевластие Временного правительства и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов разрешилось в октябре 1917 года провозглашением советской власти.

После октябрьской революции 1917 года, установившей диктатуру пролетариата и объявившей борьбу с частной собственностью, предпринимательская деятельность в стране стремительно сокращалась. Предприниматели оказались в той части населения, которая была лишена политических и социальных прав (буржуазные элементы, частные торговцы, представители церкви, лица, прибегающие к наемному труду).

Однако многие предприниматели не сразу смогли оценить степень произошедших в стране изменений. После прихода к власти уже в октябре 1917 года большевики начали проведение целого ряда радикальных экономических мероприятий. Исходным пунктом программы основных социально-экономических преобразований явилась национализация природных ресурсов и средств производства.

Первым и наиболее известным экономическим законодательным актом был «Декрет о земле», которым в исключительное пользование государства передавались все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и т.д. Обращены во всенародное достояние леса и воды, а также конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства, земельные участки с высоко – культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и др. На этом этапе не были конфискованы «усадебная городская и сельская земля, с домашними садами и огородами», оставленные в пользовании их владельцев.

Также одним из первых мероприятий было установление декретом от 29 октября 1917 года восьмичасового рабочего дня.

14 ноября 1917 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и Совет Народных комиссаров (СНК) издали “Положение о рабочем контроле”, который был введен над производством, хранением и куплей-продажей продуктов, сырых материалов и финансовой деятельностью всех промышленных, торговых, банковских, сельскохозяйственных и прочих предприятиях, с числом работающих не менее 5 лиц. Рабочий контроль ограничивал свободу промышленников и во многих случаях приводил к развитию конфликтов и закрытию предприятий.

Однако введение рабочего контроля над производством не лишило старую администрацию предприятий получаемого жалованья. Первоначально также сохранялось право владения акциями и получения дивидендов. С известными трудностями, но торгово-промышленные предприятия продолжали функционировать.

Одним из важнейших и повлекших разрушительные последствия для предпринимательского класса был Декрет о национализации частных банков, в ходе которой были вскрыты банковские сейфы и изъяты имевшиеся там ценности.

После чего СНК РСФСР принял Декрет о конфискации акционерных капиталов бывших частных банков и все капиталы (основные, резервные и специальные) перешли к Государственному банку РСФСР. Таким образом была установлена монополия государства на осуществление банковских операций. Одновременно была прекращена выплата дивидендов по акциям и паям частных предприятий.

Следующим шагом была национализация промышленности.

В декабре 1917 года создан Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) как центр управления госсектором экономики. Промышленные и торговые предприятия, недвижимое имущество в городах были выведены из купли-продажи и затем переданы в государственную собственность. В мае 1918 года отменено право наследования.

На первом этапе национализация носила не системный характер, а была стихийной, что не позволяло наладить нормальное управление производством. Национализация была подавляющей формой отчуждения. Только небольшое число мелких предприятий были объявлены собственностью занятых там рабочих.

Затем началась последовательная работа по экспроприации частной собственности отдельных отраслей и центр тяжести начал переноситься на организацию управления национализированной промышленностью, создание системы учета и контроля. В январе 1918 СНК РСФСР издал Декрет о национализации торгового флота, в апреле введена монополия внешней торговли, в мае в собственность государства перешли частные железные дороги, принят Декрет о национализации сахарной промышленности, 20 июня – нефтяной: объявлены государственной собственностью нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия, инфраструктура и средства транспортировки (цистерны, нефтепроводы, нефтяные склады, доки, пристанские сооружения и проч.) Установлена государственная монополия торговли нефтью и нефтепродуктами.

Декретом от 28 июня 1918 г передавались в государственную общенародную собственность все принадлежащие акционерным обществам и паевым товариществам предприятия металлургической и металлообрабатывающей промышленности, текстильной и электротехнической промышленности (электрические станции, производящие электрический ток на продажу, с основным капиталом не менее одного миллиона рублей); стекольной и керамической промышленности, цементной, кожевенной, табачной промышленности, паровые мельницы. В декрете уже не перечислялись отдельные предприятия – речь шла о юридическом акте передачи предприятий отрасли в государственную собственность. При этом прежние владельцы на условиях безвозмездного арендного пользования могли осуществлять финансирование производства и извлекать из него доход. То есть, провозгласив и юридически закрепляя предприятия в собственности РСФСР, декрет не повлек немедленных экономических последствий, в отличие от декрета о национализации банков, где практические шаги были произведены незамедлительно.

Всего к июлю 1918 года, по неполным данным, было национализировано свыше 1200 промышленных предприятий и в основном юридически завершен переход частной собственности к государству.

В период Гражданской войны начала складываться система «военного коммунизма» – политика жесткой централизации власти. Основой «военного коммунизма» были чрезвычайные меры, принятые в целях снабжения городов и Красной армии продовольствием и другими необходимыми товарами. В январе 1919 года был издан Декрет о продразверстке, который, по сути, продолжил введенную еще в ноябре 1916 года политику принудительного изъятия продовольствия у крестьян по твердым ценам в целях обеспечения армии и населения промышленных центров. Были установлены годовые нормы душевого потребления для крестьян – 12 пудов зерна (192 кг), 1 пуд крупы и т.д. Все имеющиеся сверх нормы продукты подлежали сдаче государству по твердым ценам. Была запрещена частная торговля хлебом и другими продуктами. Введена карточная система их распределения.

В ходе национализации, как сказано выше, на ее первоначальном этапе предприятия, передавались в безвозмездное арендное пользование их бывшим владельцам. В условиях гражданской войны, связи с необходимостью мобилизовать все производственные ресурсы, был установлен реальный контроль над промышленностью. Резко возросли темпы национализации. В собственность государства переходят не только крупные, но и средние и большая часть мелких промышленных заведений. Декретом СНК от 20 ноября 1920 г. были национализированы все промышленные частные предприятия с числом рабочих свыше 5 при наличии механического двигателя или 10 без оного.

Таким образом, к 1921 году были национализированы практически все природные ресурсы и производственные мощности страны.

Для обеспечения работы предприятий была введена всеобщая трудовая повинность. Организована мобилизация на государственную службу, в первую очередь, связистов, железнодорожников, работников топливной и металлургической промышленности. В трудовые армии направляли и «буржуазный элемент», включавший, в том числе остававшихся в России мелких и средних предпринимателей.

Большая часть крупных предпринимателей уже в 1918 году по мере закрытия заводов и фабрик, насильственной конфискации торговой, финансовой, промышленной собственности стали покидать революционный Петроград и другие промышленные центры. Первоначально, по мере продвижения фронтов Гражданской войны, покидали центральные губернии, перебираясь на территории, контролируемые армиями Деникина, Колчака, Юденича и др. Затем, вместе с остатками этих армий начали массово покидать территорию России.

В условиях хозяйственной разрухи произошла полная деформация товарно-денежных отношений. Снабжение предприятий топливом, сырьем, а также и готовая продукция отпускались бесплатно на основании ордеров, выписываемых Главками. Установившийся прямой продуктообмен между городом и деревней оказался следствием и одной из причин окончательного развала денежно-кредитной системы. Неограниченная эмиссия денег, проводимая правительством большевиков, а также их неконтролируемая печать по всей территории бывшей Российской империи – в Закавказье, Средней Азии, Дальневосточной республике, многих российских городах, привела к полному обесценению денег и фактически к натуральному обмену, что полностью исключало предпринимательство как цивилизованный вид экономической деятельности.

Завершение Гражданской войны, экономический и последовавший за ним политический кризис, угроза политическому союзу рабочего класса и крестьянства, а также необходимость налаживания разрушенной экономики и, прежде всего, нормального товарообмена между городом и деревней сельскохозяйственной и промышленной продукцией потребовали отказа от политики военного коммунизма.

Начало новой экономической политике положил Декрет ВЦИК о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом от 21 марта 1921 г.

Основное содержание новой экономической политики заключалось в переходе от продразверстки к продналогу, что стимулировало повышение производительности труда в крестьянском хозяйстве. С переходом к НЭП были сняты ограничения на частнопредпринимательскую деятельность. Надо сказать, что мелкая торговля сохранилась в период «военного коммунизма» на нелегальном уровне и функционировала через «черные» рынки. Мелкое частное хозяйство, таким образом, выжило и довольно быстро восстановилось при переходе к НЭПу. В июле 1921 года законодательством было допущено существование простых товариществ, в июле 1922 года – акционерных обществ, полных товариществ, товариществ с ограниченной ответственностью.

В 1923 году введен единый денежный сельскохозяйственный налог, заменивший натуральные налоги. Поощрялось развитие простой кооперации. Разрешалось открывать собственные предприятия с числом занятых не более 20 человек. Возродилась кооперативная перерабатывающая промышленность: масло- и сыродельные, табачные и сахарные предприятия. Кооперативные предприятия давали до 13% всего объема промышленной продукции.

Была преобразована система управления экономикой. Промышленные предприятия государственного сектора по территориально-отраслевому принципу объединялись в тресты. Тресты принимали самостоятельные решения по всем производственным вопросам предприятий, входящих в их структуру. Предприятия, объединенные в трест, вели самостоятельную хозяйственную деятельность и имели полную финансовую независимость от государства, получали право самостоятельно использовать получаемую прибыль и обязанность покрывать убытки, не обращаясь к помощи государства. Было создано свыше 400 трестов, которые заменили упраздненные главки в составе ВСНХ. В дополнение к этому тресты были объединены в синдикаты, которые осуществляли сбыт продукции предприятий, закупку сырья, их кредитование и выход не внешние рынки. К концу 1920-х было создано 23 синдиката, выполнявших перечисленные функции.

Получили развитие концессии – предприятия, действующие на основе договора между государством и иностранными фирмами. Иностранный капитал привлекался в целях более свободного выхода не внешние рынки, получения доступа к новым технологиям. Концессионные предприятия были созданы в добывающих отраслях (добыча золота, серебра, свинца, марганцевых руд), производстве обуви, одежды и др. Концессии сыграли свою положительную роль, хотя к концу 1927 года число концессионных соглашений составляло менее 100. Наиболее активно в концессионном деле были представлены предприниматели Германии, Великобритании, США. В целом иностранные партнеры возвращались на российский рынок с достаточной осторожностью. Это объяснялось, прежде всего, нестабильностью экономического и политического положения в стране, опасениями потерять свои капиталовложения при новом витке национализации.

Частный капитал активно участвовал в торговой сфере. В розничной торговле его доля достигала 83%. В оптовой же 77% принадлежало государству – таким образом ставилось препятствие для занятия частником лидирующих позиций в сфере торговли. Во внешнюю торговлю частный капитал не допускался вообще. Государственная монополия внешней торговли, установленная в 1918 году, действовала вплоть до 1987 года.

К середине 20-х годов на долю частного сектора приходилось от 20 до 25 % производства промышленной продукции. За короткое время небольшие частные предприятия создали в стране свыше 8 млн. рабочих мест и сумели в какой-то степени наполнить рынок товарами и услугами. Показательно, что это было достигнуто не только при полном отсутствии государственной поддержки, но и при откровенном неприятии частного собственника местными властями, что убедительно подтверждает неограниченный потенциал малого предпринимательства даже в кризисный период развития экономики

Тогда же были созданы фондовые биржи, где разрешалась купля-продажа золота, валюты, облигаций госзайма по свободным ценам. Была создана сеть акционерных банков. Широкое распространение получил коммерческий кредит. Проведены меры по стабилизации рубля. В 1922 году выпущен червонец – банкнота, приравненная к 7,74 г чистого золота, который котировался на валютных биржах мира.

Главным приоритетом в стране являлось восстановление крупной промышленности как основной опоры советской власти. Разница цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию достигала 300 раз. Из-за низких цен на продовольствие крестьяне отказывались сдавать урожай. Соответственно, отсутствовал спрос на подорожавшие промышленные товары. Кроме того в этот период проводилась политика поддержки сельской бедноты, освобожденной от сдачи сельхозналога, что являлось фактором сокращения производительности труда и тормозом развития зажиточных хозяйств.

НЭП не означал полного поворота к рыночной экономике. Командные высоты сохранялись в руках государства: контроль над крупой промышленностью, внешней торговлей, транспортом ограничивали свободу предпринимательства в целом.

Новая экономическая политика способствовала восстановлению экономических связей в стране, реставрации хозяйства, разрушенного непрекращающимися с 1914 года военными действиями.

По мере восстановления российской экономики происходило все большее ее огосударствление. Частнопредпринимательский сектор постепенно вытеснялся. Со свертыванием НЭП на многие годы ушла возможность предпринимательской деятельности в стране.

Российские предприниматели в эмиграции. По-разному сложилась судьба российских предпринимателей, выехавших за границу.

О предпринимателях русского зарубежья у нас известно гораздо меньше, чем о политиках, писателях, философах, вынужденных после революции поселиться в Европе и Соединенных Штатах. Немногим предпринимателям, уехавшим из советской России, удалось сохранить свое дело и без труда вписаться в экономику новой страны проживания.

Число официально зарегистрированных российских эмигрантов Службой по делам беженцев Лиги наций составляло в 1926 году 755 тысяч человек. Центрами русской эмиграции стали Париж, Берлин, Прага, Белград, София, Харбин. Из Константинополя, в который хлынул основной поток беженцев, эмиграция довольно быстро переместилась в Европу. Небольшая часть – в США. Кроме того, более 8 миллионов постоянного русского населения оказалось на территории, отошедшей соседним государствам в результате договоров, заключенных с Советским правительством, а также новых государств, созданных полностью или частично на территориях бывшей Российской империи – в Чехословакии, Румынии (Бессарабия), Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии.

В крупных городах – Берлине, Париже, Риге, Праге, Белграде, Харбине, – несмотря на стесненность в средствах эмигрантами была налажена культурная и общественная жизнь. Давал представления русский театр, возникли высшие учебные заведения. В Париже действовали русские Торгово-промышленный и финансовый союз, Союз писателей и журналистов, Академическая группа и Академический союз, Федерация инженеров, Общество химиков, Союз адвокатов, Объединение врачей, Русский госпиталь, Красный Крест, Земско-городской союз, Союз русских инвалидов, Казачий союз.

В создании этих организаций немалая заслуга предпринимателей, жертвовавших значительные суммы на поддержание соотечественников и проведение учредительных и других мероприятий.

Однако большей частью предприниматели не смогли вывезти из России свои капиталы и не только не имели возможности поддерживать других соотечественников, но и сами находились в сложном финансовом положении. Очень небольшое число сумело восстановить утраченные в революции активы уже в годы Гражданской войны, импортируя сырье с российских территорий, не контролируемых большевиками. В этой связи вопрос о формировании новых источников предпринимательской деятельности был наиболее актуальным в первые годы эмиграции.

Сложность заключалась в том, что Советское правительство объявило о национализации всего имущества, в том числе и находящегося за границей. В странах, признавших этот декрет, выехавшие из России предприниматели не могли вступить в свои права на зарубежное имущество и денежные вклады.

Широкое дипломатическое признание СССР датируется 1924-26 гг. чему в значительной мере способствовал переход советской экономики к НЭПу.

В 1924 г. Советский Союз установил дипломатические отношения с Австрией, Италией, Францией, Норвегией, Швецией, Данией, Грецией. В 1925 г. – с Японией. Великобритания, Чехия признали СССР в 1926, США – в 1933. Югославия не признавала советскую власть вплоть до конца 1940 года.

Эмигрантский предпринимательский капитал, по сути, воссоздавался заново.

Безусловный интерес представляли для эмигрантов государственные финансовые средства и зарубежное имущество царской России. Попытки приватизировать казенный капитал предпринимались неоднократно самыми разными группами эмигрантов.

Большая часть этих средств еще во время первой мировой войны была переведена Министерством финансов из России на частные счета финансовых агентов – российских послов и их доверенных лиц – в Европе и Соединенных Штатах на закупку военного снаряжения и продукции. Бывшие Российские послы и их доверенные лица имели возможность использовать эти средства, размещенные в зарубежных банках и акционерных обществах, что обеспечивало их собственное существование после распада Российской империи. Получить доступ к ним представителям эмиграции оказалось непросто, но возможно.

Прежде всего, этому препятствовал Совет послов, объявивший о намерении создания «национального фонда», призванного заниматься интеграцией российского казенного капитала в европейскую экономику и поддержкой эмигрантов, но более всего заинтересованный в поддержании прежнего российского дипкорпуса. Значительные денежные суммы российской казны были размещены в «Лондон энд истернтрэйдбэнк». После ряда неудач российские финансисты-эмигранты сумели приобрести акции этого банка и, став акционерами, получили большинство в правлении и возможность распоряжаться банковскими накоплениями. Но, в конечном итоге, лишь небольшая часть средств поступила эмигрантским организациям, так как в конце 1923 года основные накопления уже были перемещены из «Лондон энд истернтрэйдбэнк» в предприятия, контролируемые французской финансовой группой «Боэр э Маршал», где члены Совета послов заняли руководящие должности, при этом размер ассигнований эмигрантских организации начал ежегодно уменьшаться.

Другим источником эмигрантского предпринимательского капитала были вклады, созданные до 1917 года в иностранных банках российскими торговыми товариществами для проведения своих зарубежных операций.

Однако после того как европейские правительства начали одно за другим признавать СССР авуары большинства фирм с преобладанием русских капиталов были заморожены и начались судебные процессы, которые длились продолжительное время и не всегда заканчивались возвращением вложенных средств.

Примером удачного завершения процесса может служить восстановление деятельности «Северного страхового общества», которое имело на счетах в Америке и Европе значительные средства, но доступ к активам был закрыт российским владельцам из-за отсутствия директора и членов правления. Переизбрать их было нельзя, поскольку отсутствовал кворум: при общем числе в 296 акционеров из советской России благополучно выехали лишь 25. Возобновить бизнес во Франции и Англии оказалось невозможным. Причем Английские банки, ссылаясь на большевистский декрет о национализации, просто присвоили себе активы общества.

Восстановить права удалось только в Соединенных Штатах, где общество работало с 1909 года. Поскольку США признали советскую власть только в 1933 году, возможности защиты интересов эмигрантского бизнеса здесь были шире. Но даже в этой ситуации получить доступ к средствам стало возможно только в результате многоступенчатых комбинаций, включив в число акционеров американские компании. В результате рассмотрения судебных исков в интересах американского бизнеса вопрос был решен положительно, в том числе и для российских акционеров, а российский эмигрантский капитал получил право действовать на равных условиях с американскими фирмами.

В судебной практике Франции, Англии и США в разное время находилось около 600 дел по русским акционерным обществам, часть из которых была выиграна российскими держателями акций.

В большинстве стран судебные системы признавали законным Декрет о национализации, ликвидировавший российские акционерные общества, а зарубежные компании и банки, пользуясь этой ситуацией, переставали выплачивать российским акционерным обществам и товариществам проценты.

По материалам созданного эмигрантами союза промышленников “Торгпрома”, самая неблагоприятная для русских предприятий практика сложилась в так называемых лимитрофах – Польше и странах Прибалтики. Во второй половине 1920-х годов русские акционерные общества, если они только не были переформированы по местным законам, ликвидировались в принудительном порядке, причем остававшиеся после этого денежные средства возвращались почти исключительно гражданам лимитрофных государств.

Еще одна проблема состояла в том, что в ходе революционных потрясений и Гражданской войны многие компании лишились членов правлений, директоров и акционеров. В результате доступ к зарубежным активам был практически закрыт из-за невозможности принять какие-либо решения, в том числе об обращении в суд.

Наиболее предприимчивые, однако, сумели правильно оценить политическую ситуацию в начале революционных событий и уже в самом начале 1918 года до принятия Декрета о национализации акционерных обществ вывели капиталы из России через создание дочерних компаний, не подчиняющихся советской юрисдикции. Таким образом им удалось избежать проблем, связанных с восстановлением юридического статуса за границей и возвращением активов, с которыми столкнулись другие российские акционерные общества.

Надо отметить, что до революции российские промышленные предприятия редко имели филиалы за границей. Экспорт продукции, как правило, осуществлялся иностранными посредниками. Также и торговые заведения (текстильные, зерновые, кожевенные и пр.) редко имели заграничные отделения, поскольку ориентировались на внутренний рынок и не занимались экспортно-импортными операциями. Исключение составляли чаеторговые компании. Внутренний российский рынок потреблял значительное количество чая, выращиваемого в Китае, Индии, на Цейлоне, что вынуждало торговцев держать свои капиталы на счетах в странах-производителях, а также открывать филиалы в Лондоне – главном центре мировой чайной торговли. В результате в 1920-е годы успешно продолжили свою деятельность оптовая фирма по торговле сахаром и кофе “Василий Перлов с сыновьями”, товарищества чайной торговли “К. Высоцкий и Ко”, «Кузьмичев с сыновьями”. Последнее предприятие функционировало во Франции до начала 1970-х годов и отметило там 100-летний юбилей. Фирма Высоцких, перебравшаяся накануне Второй мировой войны из Европы в Израиль, существует до нашего времени (в 2005 г. открыто торговое представительство компании в России).

Отдельную группу предпринимателей составляли те акционерные общества, которые не имели филиалов за границей, но располагали значительными средствами, хранящимися в европейских банках. Их капиталы были размещены на Западе до революции и предназначались для закупки сырья и оборудования, поступление которых в Россию было сорвано после начала мировой войны. Величина этих финансовых средств была очень значительна: только члены Всероссийского общества суконных фабрикантов ежегодно закупали в Англии до Первой мировой войны шерсти и шерстяной пряжи на сумму в 3 млн. фунтов стерлингов. В этом случае владельцы, покинув Россию, могли вступить в распоряжение своими средствами. Так, к началу Октябрьской революции на счетах «Товарищества Владимира Алексеева», известной семьи российских предпринимателей и торговцев, в лондонских банках находилось свыше 700 тыс. фунтов стерлингов, переведенных московскими суконными фабрикантами для закупки шерсти. Только в 1919 г. правление Товарищества удовлетворило требования ряда пайщиков и владельцев переведенной валюты, передав им около 400 тыс. фунтов.

Но самым стабильным было материальное положение бывших российских нефтяных магнатов. В 1920 г. крупнейшая российская нефтяная компания Нобеля продала акции своих предприятий уже национализированных советской властью американской «Стандарт ойл компании оф Нью-Джерси». Предприятия Манташева, Лианозова, Гукасова и Цатурова были куплены англо-голландским нефтяным трестом “Ройял-Датч Шелл”. Впоследствии круг нефтяных магнатов, получивших компенсацию за утраченную собственность, еще более увеличился. В 1922 году представителями западных нефтяных и дореволюционных российских нефтяных компаний было заключено в Париже соглашение, которое подтверждало имущественные права предприятии, национализированных советской властью, провозглашало требование возврата промыслов прежним владельцам и объявляло о недопустимости заключения концессий в Советской России. В 1924 г. две крупнейших компании «Роял – Датч шелл» и “Стандард ойл” объявили о создании совместной организации для закупки советской нефти. При этом оговаривалось обязательство при операциях с “русской нефтью” за границей компенсировать бывшим владельцам нефтепромыслов их убытки, связанные с национализацией путем отчисления определенных сумм с покупной цены.

В целях координации своей деятельности предприниматели-эмигранты создали – Российский финансовый, торговый и промышленный союз (“Торгпром”), действовавший под председательством Н.Х.Денисова, бывшего владельца Сибирского коммерческого банка и Громовской лесной биржи в Петербурге.

Эта организация имела своей задачей сплочение и объединение русских торгово-промышленных и финансовых деятелей в целях представительства их общих интересов за границей и, в конечном счете, подготовку экономического возрождения России. В «Торгпроме» состояло около четырехсот членов. В состав кроме частных лиц входили: “Совет съездов представителей промышленности и торговли», созданный еще в России «Протосоюз», Лондонский, Германский, Швейцарский, Белградский союзы предпринимателей, “Совет съездов горнопромышленников Юга России”, Союз представителей частных железных дорог России, Союз русских инженеров.

Руководство «Торгпрома» было широко представлено деловой элитой старой России. Туда входили: E.JI. Любович, директор правления нефтепромышленного общества Мирзоевых и член правления акционерного общества “Олеонафт”, российские нефтяные магнаты С.Г. Лианозов и Г.Л. Нобель, член известного московского купеческого клана С.Н. Третьяков.

Структура “Торгпрома» состояла из нескольких секций (нефтяная, судоходная, свеклосахарная, железнодорожная, горнопромышленная, лесная, торговая, страховая, текстильная) и комиссий (финансовая, городская, торговая), которые проводили аналитическую работу и отстаивали интересы бывших соотечественников перед западными правительствами, Лигой Наций и в других организациях. Общество активно действовало в 1920-30-е годы, но официально было распущено только в 1953 году.

В условиях экономической изоляции советской России на протяжении 1919 г. большевики осуществляли частную предпринимательскую деятельность, а также проводили нелегальные торговые и финансовые операций, главным образом через Стокгольм, при этом помощь советской стороне оказывали, в том числе и российские эмигранты. Финансовым агентом большевиков был известный банкир Д. Рубинштейн, который действовал “в интересах большевиков и за их деньги”. Эмигрант А.Животовский, родственник Л.Д. Троцкого и Л.Б. Каменева, действовал в интересах Советской России в Стокгольме. Среди главных парижских агентов “Опторга”- торговой фирмы, созданной большевиками во Франции, называли эмигранта Цитрона, “скомпрометированного торговлей оружием за границей для советов”, и Цвибаки (отец и сын); представителем “Опторга” в Лондоне был А. Шамшин, тесно связанный с Л.Б.Красиным – наркомом внешней торговли в 1920-26гг.

Сотрудничество эмигрантов с советскими структурами не было редким явлением, хотя и не приветствовалось, но и не слишком осуждалось в эмигрантских кругах. В Лондоне и Берлине эмигранты состояли на службе в советских торгпредствах и добросовестно выполняли работу экономистов, статистиков, секретарей и др., которая признавалась неполитической.

Существенную помощь новой власти оказал владелец известной в дореволюционной России фирмы “Чай Высоцкого» Ф.В. Высоцкий, который контролировал во Франции «Коммерческий банк для Северной Европы». Для создания финансового учреждения, обслуживающего интересы новой России необходимо было приобрести действующий заграничный банк. Понимая сложность ситуации, Ф.В. Высоцкий не обнародовал имя покупателя акций банка – советское правительство, сославшись на конфиденциальность сделки.

Этот банк, известный уже под названием Евробанк, стал самым крупным иностранным банком с советским (впоследствии российским) капиталом, акционерами его были советские государственные организации. Через Евробанк осуществлялись основные внешнеторговые расчеты СССР (а впоследствии и социалистических стран). С 2006 г. это ВТБ (Франция), дочерний ВТБ (Европа).

Деловые контакты с Советами устанавливали не только руководители финансовых учреждений, получавшие от сотрудничества с большевиками прямую выгоду, но и предприниматели, надеявшиеся, что НЭП окажется началом реального возрождения частного предпринимательства в России. Попытку вернутся в Россию сделал А.Д. Животовский, совершивший несколько поездок в Россию в 1922-24 гг. с целью получения концессии на Криворожском горнопромышленном предприятии. Однако Советское правительство не допускало участия русских предпринимателей-эмигрантов в концессионном деле.

Попытки установить деловые отношения с советской Россией предпринимал В.А. Лебедев, владевший в эмиграции Русско-славянским банком (“BanqueSlave”, Белград), а также торговыми судами, ушедшими из России с Белой армией. В 1926 г. В.А. Лебедев перебрался в Париж, где долгое время работал в авиапромышленности и за вклад в развитие французской авиации был награжден Орденом Почетного легиона.

Не все Российские предприниматели, даже сохранившие большую часть своего состояния, оказались успешны за границей. Хорошо иллюстрирует этот пример судьба известных российских предпринимателей Рябушинских.

Вот описанная собственноручно одним из них история заграничного дела:

“Июль 1918: уехал из Москвы. Создали ряд банков на Юге России. Падение Юга, постепенное свертывание там наших предприятий.

Май-декабрь 1919: Основываемся в Новороссийске, Константинополе, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. Попытка через Лондон и Нью-Йорк связать работу с Архангельском и Югом России, работали очень удачно. 1920: падение обоих этапов. Страшный экономический кризис на всем Западе. Потеря нашей связи с Родиной. Экономический кризис Европы и Америки. Незнание нами рынка. Незнание, что начать делать. Ряд торговых ошибок. Массовое скопление русских эмигрантов, наших родных, друзей, служащих; рассеяние по всей Европе. Создание предприятий в Нью-Йорке, Монреале, Париже, Лондоне, Берлине, Милане, Белграде, Загребе, Вене, Христиании, Риге; везде, где наши, стараемся делать работу.

1920-1921: дела созданы, а что и как работать, не знаем. После ряда неудачных попыток, убытков в большинстве случаев, начинаем с января 1922 работать по оптовой продаже и розничной торговле суконными товарами. Постепенно натаскивая состав, учась, делая ошибки, сначала дело идет очень тихо, потом постепенно лучше. Текущий год идет еще лучше.

В 1923 начали экспорт хлопчато-бумажных товаров из Англии в Америку. В Нью-Йорке у нас заведует делом Ник(…) Дав(…) и Петр Арс(…) М(орозовы), здесь (в Лондоне и Манчестере) – Александр Геннадиевич Малахов”.

В 1924 г. в делах предприятия наступил кризис. Как сообщал из Монреаля С.П. Рябушинский, только одно американское отделение “с начала существования до 1 января 1924 г. потеряло долларов 512 тыс. Убытки этого года выразятся в сумме, близкой 70 ООО… Настроение неважное. Переварить потерю в 600 ООО $ не так-то легко… Капитал Амсикора предполагается уменьшить до 50 ООО и расходы свести к 300 $ в месяц, оставив одного человека…»

В конце мая 1924 г. остаток имущества составлял лишь 83 тыс. фунтов. Решено было закрыть американское и канадское предприятия, “несмотря на решающее значение этих дел на все наши другие предприятия”, немедленно уволить из “Вестерн Банка” девять человек, из парижского Банка Южных стран – семь человек (а также поставить вопрос о его закрытии). Позже решено ликвидировать “без промедления все американские дела без остатка, пересмотреть серьезно и без самообмана положение всех существующих наших дел. Сократить их до минимума и оставить только те, которые действительно дают пользу. Все остальное… безжалостно закрывать; теперь же уволить всех лишних лиц, которые не походят к следующим категориям: 1. служащие наших русских дел. 2. члены нашей семьи. 3. служащие специалисты, которые уже делом доказали свою пригодность. (Цит. по «Шацило М.К. Российская буржуазия в период гражданской войны и первые годы эмиграции.1917-нач.1920-х. М.Наука. 2008.)

Несмотря на решительные меры, Рябушинским не удалось возродить свое дело. Конец 1920-х годов принес семье полное разорение, за которым наступила беспросветная эмигрантская нищета. Когда в 1936 г. во Франции умер один из Рябушинских, ни у кого из его братьев не оказалось денег на похороны.

В целом российские предприниматели, сумевшие укрепить свое дело в изгнании, сыграли большую роль в жизни, как самой эмиграции, так и государств, предоставивших им убежище. Многие из них занимались благотворительностью и выделяли средства на нужды соотечественников и эмигрантских организаций. В частности, на деньги крупных предпринимателей был организован Конгресс русской эмиграции, прошедший в Париже в 1926 году. Базировавшийся в Париже Союз русских промышленников, возглавляемый одним из представителей рода Третьяковых, играл заметную роль в экономике Франции вплоть до второй мировой войны.

Российским предпринимателям принадлежит неоценимая заслуга в деле сохранения русской эмиграции как национальной и культурной общности. Если в начале своей зарубежной деятельности русские предприниматели обеспечивали физическое выживание и социальную адаптацию лишь небольшой части беженцев, создавая для них рабочие места, то впоследствии эмигрантские деловые структуры превратились в экономические, национальные и культурные центры, вокруг которых группировались наши соотечественники, оказавшиеся в изгнании.

Эмигрантский частный капитал одним из первых стал налаживать экономические связи с советской Россией. Эмигранты-бизнесмены выступали экспертами западных правительств и корпораций в решении сложных политических, правовых и имущественных проблем, вызванных международным признанием СССР. И этим они в конечном итоге послужили Родине.

Источник: https://studopedia.ru/7_63697_rossiyskoe-predprinimatelstvo-v-period-stroitelstva-i-ukrepleniya-komandno-administrativnoy-sistemi—gg.html

Спонсоры октябрьского переворота

Чем дальше от нас события 1917 года, тем больше становится белых пятен в истории. О роли немецких денег в истории революции, связях будущих большевиков с банковскими дилижансами и любовных отношениях, приправленных золотыми рублями, о неразборчивости финансирования революции Лениным — наш материал

Эта история без малого столетие была окутана тайной. Тайну тщательно скрывали большевики, их немецкие покровители, мировые банковские круги. Лишь теперь стало известно, сколько стоила холодная спланированная диверсия, которую впоследствии прозвали «Великой Октябрьской социалистической революцией».

Большую роль в событиях тех дней историки отводят большевистскому центру, который был создан Лениным для обеспечения «нормальных условий» жизни руководителей фракции, издания пропагандистских газет и финансирования работы идеологически правильных школ в России и за ее пределами.

По сути, центр представлял из себя разбойничий общак. Касса пополнялась за счет нападений большевистских боевых дружин и сбора «пожертвований» с использованием шантажа и вымогательств. Параллельно с этим часть финансирования перекочевывала из карманов богачей, к которым аккуратно и ненавязчиво приставлялись члены партии.

Одним из самых богатых купцов Москвы значился мануфактурный король Савва Морозов. Морозовские ткани пользовались большим спросом, чем английские, и продавались даже за рубежом — в Китае и Персии. За свою работу Савва Морозов получал астрономическое жалование — двести пятьдесят тысяч рублей в год. На любовном фронте он тоже уверенно побеждал. И однажды на его пути — как оказалось, не случайно — встретилась большевичка и революционерка Мария Андреева. С Лениным была знакома, в гражданском браке с Горьким состояла. Актриса МХАТа и самая красивая из всех артисток российской сцены.

Роман был бурным и расточительным для Морозова. Андреевой удалось добыть для большевиков несколько миллионов рублей, что сравнимо с бюджетом небольшой страны. После того как Савва Морозов якобы застрелился, его состояние унаследовал племянник Николай Шмит. Молодой бизнесмен тут же, как и дядя, оказался в цепких руках большевиков. Его новыми друзьями стали Красин, Бауман, Шанцер. Несколько партийцев он трудоустроил на свою фабрику. Они получали довольно большое жалование и вместо работы занимались подготовкой к революции.

Несмотря на усиленные меры конспирации, в декабре 1905 года Шмит был арестован. А позже умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах. Интерес большевиков переключился на сестер почившего революционера. Действовали просто, но эффективно: верные слуги партии Виктор Таратута и Николай Андриканис «охмурили» влюбчивых сестер и взяли их в жены. Все наследство Шмита — 280 тысяч золотых рублей — оказалось в партийной кассе. Надежда Крупская позже в своих «Воспоминаниях» отметила: «В это время большевики получили прочную материальную базу».

Были у приверженцев революции и немецкие покровители. Еще в 1907 году, когда у устроителей пятого съезда РСДРП возникли финансовые затруднения, 300 фунтов на его проведение было получено от Социал-демократической партии Германии. Поступали пожертвования и после. С декабря 1916-го по февраль 1917 года в кассу партии была зачислена одна тысяча 117 рублей 50 копеек. Эти деньги позволили большевикам вести энергичную пропаганду и поставить на ноги центральный орган партии — газету «Правда». Если в марте 1917 газета имела всего 8 тысяч подписчиков, то в апреле уже издавались 17 ежедневных газет общим тиражом в 320 тысяч экземпляров и общим еженедельным тиражом в миллион 415 тысяч единиц. К июлю количество газет уже превысило 40, а ежедневный тираж достиг 320 тысяч экземпляров.

Есть формула, что революцию задумывают мудрецы, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются подлецы. Когда все это сосредоточивается в одном человеке, то имя его Александр Парвус. Марксист-теоретик, революционер, коммерсант, «купец революции». Суть его плана была проста: проведение под антивоенными лозунгами общероссийской забастовки на оружейных заводах, организация восстаний и забастовок, поджоги на нефтепромыслах, агитация против царизма.

Немецкие чиновники оценили подрывной опыт Парвуса и быстро утвердили его на должность главного консультанта немецкого правительства по России. Тогда же ему выдели первый транш — миллион золотых марок. А затем последовали новые миллионы «на революцию» в России. Для руководства кайзеровской Германии этот план по разрушению России изнутри был подарком судьбы. Операция стоила 20 миллионов рублей.

Идеи Парвуса актуальны и сегодня. Нынешняя «оппозиция», равно как и «оппозиция» образца 1905 года, финансируется из одного и того же зарубежного источника. Цель у них также не изменилась: вызвать потрясения и дестабилизацию любой ценой.

Дзен

Телеграм

Подписывайтесь на наши каналы

и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Октя́брьская револю́ция (полное официальное название в СССР — Вели́кая Октя́брьская социалисти́ческая револю́ция, альтернативные названия: Октябрьский переворот, большевистский переворот, третья русская революция) — этап русской революции, произошедший в России в октябре 1917 года. В результате Октябрьской революции было свергнуто Временное правительство, и к власти пришло правительство, сформированное II Съездом Советов, большинство в котором незадолго до революции получила партия большевиков — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков), в союзе с частью меньшевиков, национальных групп, крестьянских организаций, некоторыми анархистами и рядом групп в партии социалистов-революционеров.

Основными организаторами восстания являлись В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др.

В избранное съездом Советов правительство входили представители только двух партий: РСДРП(б) и левых эсеров, остальные организации отказались от участия в революции. Позднее они потребовали включения своих представителей в СНК под лозунгом «однородного социалистического правительства», но большевики и эсеры уже обладали на Съезде Советов большинством, позволяющим им не полагаться на другие партии. К тому же отношения были испорчены поддержкой «соглашательских партий» преследования РСДРП(б) как партии и отдельных её членов со стороны Временного правительства по обвинению в государственной измене и вооружённом мятеже летом 1917 года [1], ареста Л. Д. Троцкого и Л. Б. Каменева и вождей левых эсеров, объявления в розыск В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева.

Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции: для одних это национальная катастрофа, приведшая к Гражданской войне и установлению в России тоталитарной системы правления (либо, наоборот, к гибели Великой России как империи); для других — величайшее прогрессивное событие в истории человечества, позволившее отказаться от капитализма и спасти Россию от феодальных пережитков; между этими крайностями есть и ряд промежуточных точек зрения. C этим событием также связано много исторических мифов.

Содержание

- 1 Название

- 2 Предыстория

- 2.1 Версия «революционной ситуации»

- 2.2 Версия «пломбированного вагона»

- 3 Октябрьское вооружённое восстание

- 4 Разгон Учредительного собрания

- 5 Последствия

- 5.1 Эмиграция

- 5.2 Иммиграция

- 6 Праздник

- 7 Современники о революции

- 8 Интересные факты

- 9 Примечания

- 10 См. также

- 11 Ссылки

Название

С. Лукин. Свершилось!

Революция произошла 25 октября 1917 года по юлианскому календарю, который был в то время принят в России. И хотя уже в феврале 1918 года был введён григорианский календарь (новый стиль) и уже первая годовщина революции (как и все последующие) отмечалась 7 ноября, революция по-прежнему ассоциировалась именно с октябрём, что и нашло отражение в её названии.

Название «Октябрьская революция» встречается уже с первых лет Советской власти[2]. Название Великая Октябрьская социалистическая революция утвердилось в советской официальной историографии к концу 1930-х годов[3]. В первое десятилетие после революции она нередко именовалась, в частности, Октябрьским переворотом, при этом данное название не несло в себе негативного смысла (по крайней мере, в устах самих большевиков), а напротив, подчёркивало грандиозность и необратимость «общественного переворота»; это название употребляют Н. Н. Суханов, А. В. Луначарский, Д. А. Фурманов, Н. И. Бухарин, М. А. Шолохов[4]. В частности, раздел статьи Сталина, посвящённый первой годовщине Октября (1918), назывался Об октябрьском перевороте[5]. Впоследствии слово «переворот» стало ассоциироваться с заговором и противоправной сменой власти (по аналогии с дворцовыми переворотами), и термин был изъят из официальной пропаганды (хотя Сталин пользовался им вплоть до последних своих работ, написанных уже в начале 1950-х)[6]. Зато выражение «октябрьский переворот» стало активно употребляться, уже с негативным смыслом, в литературе, критической по отношению к Советской власти: в эмигрантских и диссидентских кругах, а начиная с перестройки — и в легальной печати[7].

Предыстория

Существует несколько версий причин Октябрьского переворота:

- версия стихийного нарастания «революционной ситуации»