disserCat — электронная библиотека диссертаций работаем для вас с 2009 года

- Корзина пуста

Вход

|

Регистрация

Вы робот?

Мы заметили, что с вашего адреса поступает очень много запросов.

Подтвердите, что вы не робот

В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.03.2013 №1/218-П «Об утверждении Положения о модели управления гражданской частью отрасли» Концерн является управляющей компанией Электроэнергетического дивизиона.

Под дивизионом понимается организационная единица, деятельность которой направлена на реализацию стратегических бизнес-целей Госкорпорации «Росатом», в дивизион включаются организации, которые входят в контур управления управляющей компании.

Одной из основных задач существующей модели управления является оптимизация горизонтального управления взаимодействия подразделений Госкорпорации «Росатом» и вертикального взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и ее организаций в разрезе групп процессов.

Дивизион является организационной единицей и объединяет организации Корпорации по определенным видам деятельности и направлениям бизнеса.

Характеристики Дивизиона:

- обеспечивает стратегию развития Дивизиона;

- осуществляет операционное управление организациями, входящими в его контур управления;

- руководитель Дивизиона включен в систему принятия решений Корпорации.

Основные компетенции Дивизиона:

- организация эффективного выполнения операционных процессов;

- формирование системы взаимодействия между организациями, отнесенными к его контуру управления.

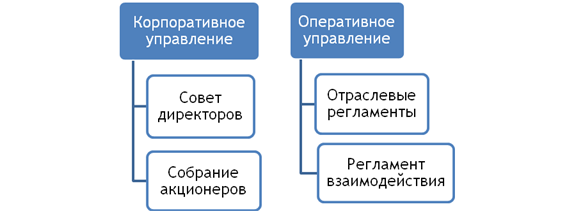

Текущая система управления организациями атомной отрасли выглядит следующим образом:

Регламент взаимодействия представляет собой совместный документ, который определяет порядок взаимодействия Корпорации и Концерна при осуществлении деятельности Концерном и организациями в контуре управления Концерна, устанавливает основания и условия участия Корпорации в принятии решений по вопросам, относящимся к отраслевым процессам.

Корпоративная Академия Росатома становится одним из основных отраслевых операторов по формированию и развитию специальных компетенций для атомной отрасли. Академия успешно развивает сотрудничество в этом направлении с рядом департаментов Госкорпорации, дивизионами и даже отдельными предприятиями. Один из показательных примеров такого сотрудничества запущенная в 2012 году совместно с Департаментом организационного развития «Программа развития управленческих технологий», направленная на передачу работникам отрасли знаний и формирование навыков в области использования инструментов модели управления.

О роли Корпоративной Академии в развитии ключевых навыков, необходимых для повышения эффективности разных направлений деятельности отрасли, шла речь на круглом столе «Роль отраслевых комплексов в организационной модели», состоявшемся 5 октября в рамках конференции «Развитие системы управления отрасли: организационная модель».

Прошедшая Конференция собрала более двухсот участников, среди которых руководители Госкорпорации и дивизионов, директора и заместители директоров крупнейших организаций отрасли. Как отметил в своем выступлении генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко, «организационные преобразования, которые реализуются сегодня в отрасли, являются неизбежным следствием роста и развития атомной отрасли». «Корпорация меняется, мы поставили амбициозные цели, и достичь этих целей можно только обеспечив единство, интегрированность, скороординированность всех уровней управления и всех организаций отрасли. А значит, и система управления должна быть выстроена соответствующим образом», подчеркнул С. Кириенко.

В заседании круглого стола приняли участие руководители структурных подразделений Госкорпорации, дивизионов и отраслевых комплексов, ответственные за обучение сотрудников, а также руководители подразделений, перед которыми сегодня стоит задача развивать и расширять компетенции по своим функциональным направлениям. Перед участниками круглого стола выступили: заместитель директора Департамента организационного развития Госкорпорации «Росатом» Ирина Молвинская, генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Андрей Афонин и руководитель проекта по обучению в области организационного развития Центра развития бизнес-компетенций Корпоративной Академии Наталия Галкина.

И. Молвинская в своем выступлении рассказала о той работе, которую Департамент организационного развития проводит в рамках развития инструментов процессного управления и внедрения организационной модели атомной отрасли. Акцент в ее выступлении был сделан на роли отраслевых комплексов, которые сейчас создаются в Госкорпорации, чья деятельность направлена на обеспечение интеграции и повышение эффективности выполнения отраслевых функций. В своем выступлении И. Молвинская проанализировала процесс формирования отраслевого заказа на создание отраслевых компетенций и рассказала о взаимодействии в этой области с Корпоративной Академией.

А. Афонин рассказал о проектах, которые реализует Корпоративная Академия в области развития профессиональных компетенций сотрудников атомной отрасли в различных направлениях.

«На сегодняшний день можно констатировать, что эффективно работать в такой сфере, как развитие специализированных отраслевых компетенций, может только высокопрофессиональный отраслевой провайдер, способный транслировать единые подходы и обеспечить широкий охват целевых групп, мобильность, гибкость и тесное взаимодействие с отраслевым заказчиком», сообщил генеральный директор Академии.

Одним из самых крупных и ярких примеров такого взаимодействия А. Афонин назвал совместную работу с Департаментом методологии и организации закупок Росатома. «Корпоративной Академией совместно с Департаментом была, по сути, создана отраслевая система обучения в области управления закупочной деятельностью. Нами разработаны 7 новых образовательных программ, обучение по которым уже прошло около 1,5 тысяч человек. Эти образовательные программы постоянно совершенствуются, а с выходом новых изменений, эти изменения сразу интегрируются на систему обучения», добавил А. Афонин.

Он отметил, что сегодня Академия разрабатывает и реализует образовательные программы для многих структурных подразделений Госкорпорации, дивизионов и, даже, для отдельных предприятий атомной отрасли. «Один из самых серьезных подобных проектов реализация совместно с Департаментом организационного развития Программы, направленной на внедрение инструментов повышения эффективности системы управления атомной отрасли», сказал А. Афонин.

Как пояснила в своем выступлении Н. Галкина, Программа развития управленческих технологий включает в себя: разработку обучающих адаптационных видеокурсов для новых работников и руководителей, дистанционных мультимедийных курсов, организацию и проведение тематических клубных заседаний, разработку и проведение методологических семинаров. «Основная задача, стаявшая перед нами при разработке программы семинара сделать его тиражируемым и обеспечить возможность передачи другим тренерам, несмотря на сложный теоретический и методологический материал курса», отметила Н. Галкина.

«Уже несколько месяцев мы на постоянной основе проводим для сотрудников Госкорпорации, дивизионов и предприятий отрасли семинар Структура и инструменты модели управления атомной отрасли, на котором слушатели узнают, как и для чего разработаны процессная и организационная модели, как организована система принятия решений, для чего и как описывать процессы. Также они учатся понимать и использовать необходимые инструменты регламентации и глоссарий системы управления», добавила Н. Галкина.

Госкорпорация «Росатом» представила цифровую систему управления атомной отраслью (ЦСУАО) «Навигатор» на основе технологий искусственного интеллекта. О системе рассказали представителям государственных и деловых кругов Республики Беларусь на встрече с лидерами цифрового блока Госкорпорации, которая прошла в рамках визита белорусской делегации в Росатом.

ЦСУАО «Навигатор» призвана обеспечить повышение скорости и качества принятия управленческих решений руководителями всех уровней – от предприятий, входящих в контур Росатома, до уровня Госкорпорации.

«Росатом – диверсифицированная структура, в контуре которой более трехсот предприятий и больше десятка дивизионов. Ежесуточно корпорация генерирует огромный поток данных, который напрямую влияют на поддержку принятия решений. При этом необходимо учитывать стратегию управления данными: доступность, целостность, безопасность, удобность, актуальность (так называемая data governance). Перед нами была сформулирована задача – создать цифровую систему управления для такой большой и сложной структуры», – рассказал в ходе презентации «Навигатора» заместитель генерального директора по проектам, технологиям и инновациям компании «Цифрум» Дмитрий Перемыслый.

На сегодняшний день «Навигатор» охватывает 25 тысяч пользователей из 328 предприятий и 11 дивизионов. Доступ в ЦСУАО обеспечивается через технологию единого входа с применением ролевой модели, после чего пользователь получает предназначенные ему возможности работы с данным и информационными сервисами. В системе реализуются технологии непрерывного обучения нейросетевых моделей на основе собираемых и обрабатываемых данных. В свою очередь, эти модели используются для построения предиктивной аналитики и организации поддержки принятия управленческих решений.

Функционал «Навигатора» включает в себя автоматизацию сбора данных из первичных источников, их визуализацию, кросс-верификацию, систематизацию, хранение, составление отчетностей, предиктивную аналитику, формирование тех или иных «портретов отрасли» – кадровых, финансовых, производственных и другие. Как дополнение, реализуется технология речевых интерфейсов: распознавание и протоколирование «с голоса» совещаний и контроль поручений.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации правительственной «дорожной карты» по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

Правительство РФ, профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Оригинал пресс-релиза

Авторефераты по экономике

На правах рукописи

СВЕЖЕНЦЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Нижний Новгород

2012

Работа выполнена в ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

|

Научный руководитель Ц |

кандидат экономических наук, профессор, ебедев Юрий Александрович |

|

|

Официальные оппоненты: |

Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор,ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, заведующий кафедрой экономики и предпринимательства Юрлов Феликс Федорович |

|

|

кандидат экономических наук, доцент Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации-Нижегородский институт управления, доцент кафедры управления и маркетинга омовцева Анна Витальевна |

||

|

Ведущая организация — |

ФГУП Научно-исследовательский институт измерительных систем (НИИИС) им. Ю.Е. Седакова |

Защита состоится 17 мая 2012 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.166.03 при Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 60, ауд. 512.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Автореферат разослан 16 апреля 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Лебедев Юрий Александрович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Атомная промышленность России является приоритетной отраслью, в значительной степени способствующая экономическому развитию и обороноспособности страны. Возникнув в годы Великой Отечественной Войны она находится на самом передовом мировом уровне. Имея мощную научно-техническую базу, высококлассных специалистов отрасль сейчас решает проблемы не только обеспечения обороноспособности страны, но и формирование глобального масштабного бизнеса в высокотехнологичных производствах.

Атомная отрасль всегда являлась высокотехнологичной и опиралась на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и высокую квалификацию персонала. Период двадцатилетнего отраслевого спада (1986-2006 гг.) в отрасли произошло существенное вымывание высококвалифицированных кадров и устаревание производственных мощностей и экспериментальной базы. Возможность эксплуатации отраслевых заделов, сформированных за счет значительных инвестиционных и интеллектуальных вложений в советский период, постепенно приближается к исчерпанию. В тоже время, период жизни существующих и разрабатываемых технологий в атомной отрасли в среднем выше, чем во многих высокотехнологичных отраслях. Продолжительность научно-исследовательских разработок по созданию нового продукта может превышать десятилетие. Внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение экономической и производственной эффективности продукции, требует значительных инвестиций в НИОКР и проведения фундаментальных исследований, а так же масштабную подготовку профильных специалистов.

Анализ развития зарубежных компаний позволяет выявить две основные тенденции их технологического развития.

Первая тенденция. Повышение экономической и технологической эффективности атомной энергетик за счет следующих направлений инновационной деятельности:

— продление сроков эксплуатации реакторов второго поколения;

— ввод в эксплуатацию реакторов третьего поколения;

— разработка технологий с РАО и ОЯТ;

— разработка реакторов четвертого поколения.

Вторая тенденция. Диверсификация энергетических технологий и разработка технологий в области распределенной генерации за счет инвестиций в разработки лумных сетей и систем накоплений и хранения энергии.

Таким образом, для сохранения и укрепления собственной конкурентоспособности на мировом рынке атомной энергетики Росатому необходимо обеспечить создание технически сопоставимых разработок по данным направлениям. В краткосрочной и среднесрочной перспективе необходимо проведение исследований, которые должны решить вопросы повышения эффективности ввода в эксплуатацию реакторов третьего поколения, развитие технологий обращения РАО и ОЯТ, осуществление инвестиций в технологии для распределенной генерации малые и средние генерирующие мощности технологии хранения.

В долгосрочной перспективе должны быть разработаны прорывные технологии, которые позволят спроектировать и вывести на рынок ядерные энергосистемы с конкурентными, по отношении к другим видам энергетики, экономическими характеристиками и повышенными стандартами безопасности.

Эти проблемы интенсивно изучали ученые-экономисты различных поколений. Исследование проблем управления инновациями и процессами их коммерциализации осуществляли отечественные ученые Анискин Ю.П., Валдайцев С.В., Глазьев С.Ю., Казанцев А.К., Ковалев А.П., Львов Д.С., Селиванов С.Г., Юрлов Ф.Ф., Яшин С.Н., а также зарубежные ученые Акофф Р., Друкер П., Кауфман Д., Кингхэм Д., Нортон Д., Шелдон А., Шумпетер Й.. Различные аспекты методов ценообразования на инновационную продукцию акцентируется в трудах ученых Герасименко В.В., Леонтьева Ю.Б., Рюмина В.П., Вэриана Х., Сэлэнта Д., Уороча Г. Проблематика организации и управления опытным производством рассматривается в работах Дубровского К.И., Каракоц В.В., Мосина В.Н., Терентьева В.А., Крутова В.А. Отраслевой специфике атомной промышленности посвящены работы Нигматулина Б.Н., Попова Е.В., Байтина О.В. В настоящее время остается не мало вопросов требующих детального изучения, в частности организация и коммерциализация научных исследований в различных технопарках, ценообразование на наукоемкую продукцию, управление опытным производством и др.

Целью диссертационного исследования является разработка организационно-экономического обеспечения инновационного развития атомной промышленности.

Поставленные цели обусловили необходимость решения следующих задач:

- провести исследование состояния и перспективы развития атомной промышленности;

- выявить особенности инновационного развития предприятий атомной промышленности;

- разработать порядок формирования стратегии инновационного развития атомной промышленности;

- выявить роль технопарков в инновационном развитии атомной отрасли;

- определить экономическую сущность и порядок ценообразования на результаты инновационной деятельности в атомной отрасли;

- предложить организационно-экономические методы управления опытным производством, в процессе инновационной деятельности предприятий атомной промышленности;

Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических положений, определяющих инновационное развитие атомной промышленности.

Объектом исследования являются промышленные предприятия и организации атомной отрасли.

Теоретическую и методологическую основу проведенного исследования составили нормативно-правовые документы Российской Федерации, работы отечественных и нижегородских ученых по вопросам развития промышленных предприятий, решения и постановления Правительства Нижегородской области по вопросам промышленной политики и оздоровления экономики предприятий.

При формировании организационно экономического обеспечения инновационного развития промышленности применялись общенаучные методы и приемы: логический и структурно-целевой анализ, классификация и типология, а также экономико-математические, графические и статистические методы обработки данных.

В работе использовались статистические материалы Госкомстата РФ, Комитета статистики Нижегородской области, Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области и отчетные данные по отдельным предприятиям Нижегородской области.

Диссертация выполнена в соответствии с пунктом 15.13. Паспорта специальности ВАК РФ Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов (специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (промышленность)).

Научная новизна диссертационной работы.

Основные результаты, определяющие научную новизну работы, состоят в следующем:

- определены особенности формирования стратегии развития в атомной промышленности;

- разработан организационно-экономический механизм и определена экономическая эффективность создания и функционирования технопарка в атомной промышленности;

- разработана методика формирования цены на результаты инновационной деятельности в атомной промышленности. Данная методика позволяет формировать цену на любом этапе инновационной деятельности в зависимости от объекта сделки (инновационная идея, инновационная технология, инновационный продукт).

- предложены методические подходы к формированию производственной программы опытного производства.

Практическая значимость диссертационного исследования. Рекомендации и методические положения, разработанные автором, прошли апробацию и реализованы на ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Основные результаты положения работы могут быть использованы предприятиями как атомной отрасли, так и других отраслей народного хозяйства в качестве практического руководства для планово-экономических служб предприятий при анализе их деятельности, а также в качестве инструмента оперативного и стратегического планирования.

Основные результаты научных исследований диссертации могут быть использованы также в учебном процессе по подготовке бакалавров и магистров напрвления УЭкономикаФ по дисциплинам : УЭкономика и организация производстваФ и УЭкономика инвестицийФ

Апробация результатов исследования. Основные положения работы были изложены на международных и региональных научно-практических конференциях: Управление муниципальным хозяйством крупного города. Социально-экономические аспекты (г.аН.аНовгород, 2007 г., 2009 г.), Экономика муниципального хозяйства крупного города (г. Саров, 2010 г.), УИнновационные процессы в наукоградахФ,(г. Саров, 2011г.) Совершенствование социально-экономического развития муниципальных образований (г.аН.аНовгород, 2011г.).

По результатам исследования опубликовано 9 научных работ общим объемом 3.2 печатных листов (авторский вклад 2 п.л.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 141 наименований и 6 приложений. Основное содержание изложено на 150 страницах машинописного текста, работа включает 16 рисунков и 13 таблиц.

Краткое содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели и задачи исследования, раскрываются научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе Состояние и перспективы развития атомной промышленности проведен анализ состояния отрасли, выявлены основные резервы ее развития. Определены особенности формирования стратегии развития атомной отрасли.

Во второй главе Организационные факторы инновационного развития атомной промышленности изучены организационные подходы к осуществлению процесса инноваций в атомной промышленности. Предложена организационная модель создания функционирования технопарков в атомной промышленности и определена экономическая эффективность их деятельности.

В третьей главе Экономические методы управлением инновационным производством разработана методика ценообразования на наукоемкую продукцию и предложены методические подходы к формированию проиводственной программы опытного производства.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по результатам диссертационного исследования.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Определены особенности формирования стратегии развития атомной промышленности

Российская атомная отрасль всегда являлась предметом национальной гордости и гарантом национальной безопасности, совершая прорывные открытия, поставляя ведущие технологии, продукцию и услуги, привлекая лучших ученых и специалистов. На мировых рынках сооружения АЭС и ядерного топливного цикла Россия традиционно занимает лидирующие позиции. Для удержания лидирующих позиций необходимо обеспечение постоянного развития данной отрасли и преимущественно ее инновационной составляющей.

В состав атомной отрасли входят предприятия и организации ядерного оружейного комплекса, по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, по обращению с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом (РАО и ОЯТ), ядерного энергетического комплекса, включая генерацию тепловой и электрической энергии, ядерного топливного цикла (добыча, обогащение и конверсия урановой продукции, фабрикация топлива), организации научно-технического комплекса, обеспечивающие проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно- исследовательских разработок, образовательные учреждения. Использование возможностей всех выше преведенных предприятий и организаций атомной отрасли при их тесном взаимодействии позволит обеспечить инновационное развитии атомной промышленнности. На сегодняшний день взаимодействие субъектов атомной отрасли осуществляется посредством Государственной корпорации по атомной энергии Росатом.

Концептуальная форма стратегического планирования развития отрасли должна обеспечивать взаимодействие всех ее структурных элементов на всех уровнях. Таким образом, основы стратегического планирования отрасли определяются общей стратегией развития Российской Федерации, которая ставит в основу инновационную составляющую.

При формировании развития каждой отрасли, в том числе и атомной, необходимо учитывать ее специфику. К основным особенностям атомной промышленности, влияющим на формирование стратегии развития, можно отнести:

- относительно долгий срок разработки ядерных проектов;

- накопленый мощный научный и экономический потенциал;

- необходимость постоянной разработки и внедрений инновационных продуктов;

- высокая конечная рентабельность инновационных продуктов ядерной промышленности;

- инвестиционная привлекательность отдельных подотраслей, которая обуславливает необходимость перехода к частному инвестированию (полному или частичному)

- засекреченность деятельности связанной с оборонным комплексом;

- риски при производстве и использовании радиоактивных веществ.

Формирование стратегий развития каждого уровня осуществляется в следующей последовательности: Анализ состояния и тенденций развития Определение цели Выявление преимуществ и недостатков Разработка стратегий достижения цели Реализация стратегий Анализ эффективности стратегий Внесение корректив. Основные положегния формирования стратегий развития каждого уровня, разработанные диссертантом, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Этапы формирования стратегии развития атомной промышленности

|

Уровень I Стратегия развития отраслей |

Уровень II Стратегия развития подотраслей |

Уровень Ш Стратегия развития предприятий |

||

|

Анализ состояния и тенденций развития |

Проводится анализ развития отрасли: отраслевая структура; объем производства; объем внутреннего рынка; объем экспорта и импорта, уровень инновационной составляющей и др. |

Проводится анализ по каждой составляющей отраслевой структуры: доля в общем объеме производства по отрасли; конкурентоспособность продукции по сравнения с зарубежными аналогами и др. |

Проводится анализ развития предприятия: внешняя среда; внутренняя среда; конкурентоспособность продукции; инновационная активность и др. |

|

|

Определение цели |

Пределяются цели развития отраслей и комплексов |

Пределяются цели развития отраслей и комплексов |

Коммерческие и некоммерческие цели деятельности организации |

|

|

Выявление преимуществ и недостатков |

Указываются преимущества и недостатки по сравнению аналогичными отраслями зарубежных стран |

Указываются преимущества и недостатки по сравнению аналогичными отраслями зарубежных стран |

Указываются преимущества и недостатки по сравнению с отечественными и зарубежными конкурентами |

|

|

Разработка стратегий достижения цели |

Указываются задачи реализуемые для достижения поставленных стратегических целей |

Указываются задачи реализуемые для достижения поставленных стратегических целей |

Указываются задачи реализуемые для достижения поставленных стратегических целей |

|

|

Реализация стратегий |

Определяются формы и методы реализации поставленных задач. Устанавливаются контрольные нормативы реализации оставленных задач |

Определяются формы и методы реализации поставленных задач. Устанавливаются контрольные нормативы реализации оставленных задач |

Определяются формы и методы реализации поставленных задач. Устанавливаются контрольные нормативы реализации оставленных задач |

|

|

Анализ эффективности стратегий |

Проводится анализ развития отрасли. Проверяется соответствие установленным нормативам |

Проводится анализ по каждой составляющей отраслевой структуры. Проверяется соответствие установленным нормативам |

Проводится анализ развития предприятия. Проверяется соответствие установленным нормативам |

|

|

Внесение корректив |

В зависимости от показателей эффективности реализации стратегии вносятся коррективы в один из предыдущих этапов |

В зависимости от показателей эффективности реализации стратегии вносятся коррективы в один из предыдущих этапов |

В зависимости от показателей эффективности реализации стратегии вносятся коррективы в один из предыдущих этапов |

|

|

Особенности атомной отрасли, реализуемые на каждом этапе |

— мощный научный и экономический потенциал; — относительно долгий срок разработки ядерных проектов |

— необходимость постоянной разработки и внедрений инновационных продуктов; — инвестиционная привлекательность отдельных подотраслей, которая обуславливает необходимость перехода к частному инвестированию (полному или частичному); — засекреченность деятельности связанной с оборонным комплексом; |

-необходимость постоянной разработки и внедрений инновационных продуктов — высокая конечная рентабельность инновационных продуктов ядерной промышленности; — риски при производстве и использовании радиоактивных веществ оборудования и процессов. |

Атомную промышленность можно охарактеризовать как инновационно-активную отрасль российской промышленности. Кроме того, наблюдается тесная взаимосвязь подотраслей и предприятий в сфере разработки и внедрения инноваций. Это обуславливает необходимость учитывать данную особенность при разработки стратегии развития каждого предприятия.

2. Разработан организационно-экономический механизм функционирования технопарка в атомной промышленности

Для развития атомной промышленности особенно важно создание и развитие сети технопарков, которые предоставляют малым инновационным компаниям возможность использовать для НИОКР необходимую материальную базу на выгодных экономических условиях.

В диссертации предложен организационно-экономический механизм функционирования технопарков в атомной промышленности, на основе которой возможно полноценное сотрудничество бизнеса, инноваторов, государства по поводу создания и продвижения инновационных продуктов (рис 1).

Эта модель основана на следующих признаках:

- жесткий отбор проектов по принципу рыночного втягивания, который позволит создать такие инновационные продукты, которые с большой долей вероятности будут востребованы рынком;

- обязательность финансового вклада собственных средств инноватора, чтобы на этапе бизнес-инкубатора повысить его мотивацию и ответственность по отношению к проекту;

- маркетинговое сопровождение на всех этапах разработки инновационного продукта, характеристики которого позволят обеспечить максимальное удовлетворение потребностей будущих потребителей;

- финансирование компаний, вышедших из бизнес-инкубатора преимущественно венчурным рыночным капиталом, что позволит сэкономить государственные ресурсы и направить их в другие сферы;

- наличие взаимосвязей между университетами, инноваторами и технопарком позволит создать эффективные команды по управлению инновациями.

Таким образом, мы выделяем 5 принципов построения работы технопарка в атомной промышленности, что отражено на рис. 1

Рис. 1. Организационно-экономический механизм функционирования технопарка в атомной промышленности

3. Определена экономическая эффективность создания и функционирования технопарка в атомной промышленности.

Исследование этого вопроса диссертант провел на основе технопарка УСаровФ — площадки для коммерциализации технологий, созданной на базе крупного научно-исследовательского центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) на принципах частно-государственного партнерства. Распологаемый вне закрытой территории города Саров,технопарк имеет возможность использовать уникальный научно-технический потенциал РФЯЦ-ВНИИЭФ и осуществлять коммерциализацию инновационных разработок госкорпорации УРосатомФ.

Технопарк Саров, созданный на базе крупнейшего научно-исследовательского центра мирового уровня РФЯЦ — ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики) на принципах государственно-частного партнерства (стратегический партнер — ОАО АФК Система), является элементом национальной инновационной системы.

Миссия Технопарка заключается в развитии и коммерциализации прорывных технологий мирового и национального уровня на базе компетенций Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ОАО АФК Система и других высокотехнологичных компаний на принципах государственно-частного партнерства. Технопарк Саров позволяет режимному объекту (ФГУП РФЯЦ — ВНИИЭФ) на открытой научной площадке осваивать и внедрять те прорывные технологии, которые рождаются в городе Саров.

Саровский технопарк — кластер инновационной активности, использующий потенциал Ядерного центра, других научных центров России, поддерживающих тесную связь с промышленными предприятиями, региональными и местными органами власти. Это позволяет сформировать современную инфраструктуру для поддержания инновационного предпринимательства за счет создания материально-технической, социокультурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития, поддержки и повышения конкурентносопособности крупных российских компаний на мировом рынке, а также для подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий.

На базе Технопарка Саров активно идет развитие новых инновационных компаний и высокотехнологичных производств за счет объединения научного и производственного потенциала участников, работающих в энергетической отрасли, сфере высоких технологий, космических и медицинских технологий. За счет этого разрабатываемые в России технологии смогут получить не только возможность развиваться, получая совместное частное и государственное финансирование, но и успешно внедряться в технологические процессы партнеров и участников технопарка из числа ведущих отечественных и зарубежных компаний.

Технопарк УСаровФ имея первокласную научно-техническую базу и высококвалифицированных специалистов обладает широкими компетенциями, от методов комплексного математического моделирования до разработки технологии создания новых материалов.

Научно-технические направления развития технопарка УСаровФ включают в себя разработку стратегических информационных технологий(Центр компетенции и обучения суперкомпьютерным технологиям, Создание ПАК для имитационного моделирования телекомуникационных сетей и систем на их основе, Создание индустрии производства супер ЗВМ для организаций РФ, и создание ЦОД, и др.) и создание сложных технических систем(Создание экологически безопасных генераторова синтез-газа,а создание энергоустановок, основанныха на преобразовании природного газа и других углеводородов, Создание элементов современных энергетических систем на базе кинетических накопителей электромагнитного действия и др.).

Развитие Технопарка Саров прошло два крупных этапа: докризисный (до 2008 года), когда произошел запуск его лядра, и посткризисный (со второй половины 2008 года). На первом этапе учередителем выступала крупная российская инновационная компания АФК УСистемаФ, которая стала 100 % акционером управляющей компании. На втором этапе в состав акционеров вошли ГК УРосатомФ и ОАО УРоснаноФ. Это позволило значительно увеличить выручку, как управляющей компании, так и компаний резидентов (см. Рис. 4).

Рис.4 Выручка управляющей компании и резидентов от деятельности Технопарка Саров

Выручка технопарка складывается из выполнения научно-технических работ, управления инфраструктурой(предоставление площадей различного типа (офисные, производственные, лабораторные) в аренду, реконструкция, строительство и эксплуатация объектов технопарка, развитие инженерной инфраструктуры) и оказания услуг(услуги в части эксплуатационного и социального обслуживания компаний, размещаемых в Технопарке, консалтинговые услуги, организация выставок, семинаров, научно-технических мероприятий)(см. Рис. 5).

Рис. 5 Структура основных направлений работ ЗАО Технопарк Саров

В технопарке удалось привлечь для работы молодых специалистов и высвобождающихся сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ благодаря высокой заработной плате, которая превышает среднюю заработную плату по Нижегородской области более чем в три раза(17,8 тыс.р.). Высокая квалификация сотрудников и наукоемкая продукция технопарка, позволила иметь среднегодовую выработку на одного работника в 7.9 раз выше среднероссийской(3570 тыс.р. и 450 тыс.р.).

Технопарк Саров оказывает большое влияние на экономическое развитие Дивеевского района и Нижегородской области. Если до начала активного функционирования Технопарка бюджет Дивеевского района был примерно на 70% дотационным, то в настоящее время сумма дотаций сократилась и стала составлять менее 50%.

Таблица 5

Значительно увеличился бюджетный эффект для Нижегородской области что видно из рисунка 6.

Экономическая эффективность технопарка определяется увеличением выручки от различных видов деятельности, ростом производительности труда работников и бюджетного эффекта для местных территорий.

4. Предложена методика образования цены на наукоемкую продукцию.

Данная методика позволяет формировать цену на любом этапе инновационной деятельности в зависимости от объекта сделки.

(инновационная идея, инновационная технология, инновационный продукт).

Центральной проблемой в сфере производства инноваций в атомной промышленности является вопрос ценообразования на результаты инновационной деятельности. Часто создается ситуация, когда продавец при выходе на рынок с инновационным товаром не может ориентироваться на рыночные цены по причине отсутствия аналогичных сделок. В то же время покупатель, рассматривая такие результаты инновационной деятельности, часто не имеет возможности принять рациональное решение, что повышает вероятность его отказа от сделки.

Следует различать подходы к ценообразованию в зависимости от характеристик инновационного продукта и от стадии инновационной деятельности, что связано с различным объемом информации о продукте и степенью ее детализации (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь стадий инновационного процесса и методов ценообразования

Нами предложена комплексная методика ценообразования в зависимости от результатов инновационного производства атомной промышленности, которые лежат в основе рыночной сделки — инновационной идеи, инновационной технологии или инновационного продукта (рис. 3).

При предварительной оценке инновационной идеи, на стадии разработки концепции идеи, когда неизвестна технология изготовления и технические нормативы, не определены материалы, из которых будет изготавливаться будущий продукт, возможно применение только приближенных методов определения цены, таких как экспертные оценки и сравнительные методы. Для уникальных идей, не имеющих аналогов, в качестве единственного способа определения цены на ранних стадиях используется совокупность экспертных методов.

Рис. 3. Комплексная методика ценообразования на результаты инновационного производства атомной промышленности

Инновационная технология, созданная для продажи, может быть реализована как посредством продажи исключительных прав на нее, так и при помощи продажи исключительной или неисключительной лицензии. Здесь на цену продажи влияют такие параметры, как дисконтированные потоки доходов от использования технологии, период, в течение которого проект способен приносить доходы, также на цену исключительной лицензии влияет срок ее действия, а на цену неисключительной лицензии — количество лицензиатов.

При продаже инновационного продукта его цена может определяться на базе сравнения с аналогом, для этого используются параметрические методы, методы корреляционного анализа.

Параметрические методы основаны на установлении цены нового продукта на основании цен и параметров аналогичных изделий, составляющих параметрический ряд. Простейшей разновидностью параметрических методов является определение цены товара на основе учета влияния одного главного параметра изделия.

Более точным методом установления количественной взаимозависимости между ценой продукта инновации и его характеристиками является корреляционный анализ. В этом случае определяются параметры, которые коррелируют с ценой для аналогичных инновационных продуктов.

В случае отсутствия аналогов на рынке формирование цены на инновационный продукт может осуществляться на базе расходов, будущих доходов или с помощью комбинирования и учета различных факторов.

В атомной отрасли существует своя специфика ценообразования на результаты инновационной деятельности. На основе изучения практики ценообразования выявлены следующие особенности ценообразования на результаты инновационной деятельности в атомной отрасли:

- Установление цен осуществляется под контролем государства. Создается ситуация завышения цен и слабых рыночных сигналов в атомной отрасли как результат государственной монополии.

- Используется практика ценообразования на основе затратного подхода, так как большинство инновационных продуктов и технологий атомной промышленности не имеют аналогов на рынке.

- На цену инновационных продуктов и технологий атомной промышленности влияют неформальные аспекты — политические интересы, ситуация взаимозависимости государственных предприятий на рынке.

- Узкий сегмент покупателей на отдельные технологии и продукты усиливает их власть при определении цены в атомной отрасли.

- Основная часть сделок в отрасли касается продажи конечных продуктов, так как инновационные технологии и идеи требуют доступа к редкому сырью и наукоемкой материально-технической базе.

- Высокая наукоемкость продукции требует большого объема НИОКР, что создает значительные затраты уже на стадии опытного производства

- Поддержание культуры безопасности в отрасли приводит к необходимости значительных расходов на обеспечение стандартов безопасности, что отражается на себестоимости продукции

- Технологии атомной отрасли имеют большой потенциал развития, что выступает фактором, повышающим их цену

Предложены методические подходы к формированию производственной программы опытного производства.

Разработка и создание инновационных продуктов требует их лабораторно-конструкторской отработки для получения и подтверждения характеристик инновационных продуктов. Для лабораторно-конструкторской отработки необходимо опытное производство для изготовления соответствующих экспериментальных и опытных образцов создаваемых изделий и их составных частей.

В зависимости от потребностей и задач конкретного хозяйствующего субъекта опытное производство может функционировать на базе основного производства, либо быть выделено в самостоятельную производственную единицу, либо в самостоятельное предприятие.

Рассматривая особенности опытного производства и его значение для современных инновационных предприятий можно выделить следующие основные особенности:

- необходимость нормирования трудоемкости работ НИОКР включая в том числе проектирование и изготовление опытного образца;

- определение экономической эффективности разработки и производства опытного образца, котороя уточняется после его испытания;

- сложность в планировании таких показателей, как материалоемкость, трудоемкость и капиталоемкость опытного производства, в связи с неопределенностью результатов испытаний;

- наличие большого количества заделов в производстве существенно осложняет определение объема работ и сроков изготовления опытного образца;

- недостаточное финансирование опытного производства, так как на многих предприятиях оно частично или полностью осуществляется из госбюджета;

Все это свидетельствует о недостаточной изученности вопросов управления, организации, планирования и экономического обоснования развития опытного производства и создает широкое поле деятельности для решения этих задач.

Планирование является наиболее значимой и, в то же время, наиболее сложной составляющей процесса управления инновационным предприятием. Планирование подразделяется на стратегическое, тактическое и оперативное. Стратегическое планирование осуществляется в рамках всей организации и может рассматриваться как основа для планирования опытного производства. Тактическое и оперативное планирование охватывают деятельность опытного производства.

По назначению, содержанию и методам обычно различают два вида заводского планирования — технико-экономическое и оперативно-производственное.

Основными задачами технико-экономического планирования являются определение основных направлений развития опытного производства, обеспечение повышения технического уровня изготовления опытного образца, установление объемных и качественных заданий по каждому этапу опытно-конструкторских работ, расчет материальных, трудовых и денежных ресурсов, необходимых для выполнения установленных заданий, определение ожидаемых результатов.

Технико-экономическое планирование опытного производства обычно осуществляется в натуральных и стоимостных измерителях и включает : производственную программу, план использования производственной мощности, план повышения эффективности производства, плановые технико-экономические нормативы, план материально-технического снабжения, план по труду и заработной плате, план по себестоимости продукции.

Производственная программа опытного производства является основой планирования производства. Производственные программы предприятия, осуществляющего полный цикл инновационной деятельности должна учитывать возможность производства опытных образцов собственными силами. Поэтому в матричную модель плана производства инновационного предприятия, кроме основного и вспомогательного производства, необходимо включить опытное производство (таблица 3)

Таблица 3

Схема матричной модели плана производства инновационного предприятия

|

Затраты на производство продукции и услуг |

Основное производство |

Вспомогательное производство |

Опытное производство |

Конечная (валовая) продукция |

Валовой оборот предприятия |

Программа в натуральном выражении |

|

|

Изделия |

Услуги и полуфабрикаты |

Опытные образцы |

|||||

|

j i |

1,Е,n |

n+1,Е,k |

k+1,Е,l |

||||

|

Основное производство |

Изделия |

1,Е,n |

аij — количество i-го вида продукта собственного производства на производство продукции j-го вида |

yi |

xi |

ПЛАН |

|

|

Вспомогательное производство |

Услуги и полуфабрикаты |

n+1,Е,k |

|||||

|

Опытное производство |

Опытные образцы |

k+1,Е,l |

Согласно таблице 1 зависимость распределения продукции и услуг i-го вида на нужды собственного производства и конечное использование выражается системой уравнений:

, i=1,Е,l

где xj — внутризаводской оборот продукции и услуг j-го вида.

Для опытного производства применение данной системы уравнений позволит определить внутризаводское потребление собственной продукции и услуг j-го опытного образца. Система будет выглядеть следующим образом:

, i=1,Е,l

На основе полученных показателей для опытного цеха составляется отдельная производственная программа, позволяющая осуществлять планирование по каждой научной теме и учитывающая специфику опытного производства (срок, стоимость, объем незавершенного производства и др.).

Особенности опытного производства необходимо учитывать не только при составление производственной программы, но и при ее реализации. Так как опытное производство предприятий атомной промышленности носит вероятностный характер, возникает необходимость осуществления оперативного планирования.

Конкретными задачами оперативного планирования в опытном производстве являются:

организация равномерной работы производства;

обеспечение выпуска опытных образцов в плановые сроки;

обеспечение наиболее равномерной загрузки рабочей силы, оборудования и производственных площадей;

максимальное сокращение длительности производственногоцикла.

Данные задачи решаются путем эффективной организации оперативного планирования, исходным нормативом которого является длительность производственного цикла.

При расчете длительности производственного цикла изготовления опытного образца необходимо учитывать уровень сложности и новизны изделия. Уровень новизны характеризует необходимость применения новых материалов, оборудования, методов организации при производстве опытных образцов. На сложность изделия влияют значения технических параметров: твердость металла, необходимость переналадки оборудования , износ основных фондов и др.

Таким образом аналитических расчет длительности производственного цикла должен производиться по формуле:

где Тцу — длительность производственного цикла изготовления опытного образца;

tу — трудоемкость опытного образца;

Кр — число одновременно работающих на изготовлении данного узла рабочих;

Пр — процент выполнения норм;

kсл — коэффициент сложности изделия;

kнов — коэффициент новизны изделия.

Кроме этого необходимо учесть влияние каждого из этих коэффициентов в отдельности:

Эта методика позволит определить за счет каких показателей возможно максимальное сокращение длительности производственного цикла.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

- Обеспечение инновационного развития атомной отрасли является важнейшей задачей государства. Траектория инновационного развития отрасли должна подтверждаться выработкой стратегии. В связи с этим в диссертационном исследовании определены особенности формирования стратегии развития атомной промышленности. Концептуальная форма стратегического планирования развития отрасли должна обеспечивать взаимодействие ее структурных элементов на всех уровнях — государства, отрасли, подотрасли, предприятия. Кроме того, формирование стратегии развития атомной промышленности требует учета особенностей развития отрасли.

- Усовершенствованная модель функционирования технопарка в атомной промышленности позволяет обеспечить полноценное сотрудничество бизнеса, инноваторов, государства по поводу создания и продвижения инновационных продуктов. Эта модель основана на ряде конкурентных преимуществ: отборе проектов по принципу рыночного втягивания, обязательности финансового вклада собственных средств инноватора, маркетинговом сопровождении на всех этапах разработки инновационного продукта, финансировании на стадии коммерциализации преимущественно венчурным капиталом, создании эффективной команды на основе сотрудничества университетов, инноваторов и технопарка.

- Представленная комплексная методика ценообразования в зависимости от результатов инновационного производства атомной промышленности, которые лежат в основе рыночной сделки — инновационной идеи, инновационной технологии или инновационного продукта, отражает специфику создания инновационных продуктов в атомной отрасли, при этом часть результатов инновационной деятельности защищена режимом секретности и не может быть выведена на рынок. На основе изучения практики ценообразования выявлены особенности ценообразования на результаты инновационной деятельности и предложена методика ценообразования на наукоемкую продукцию.

- Инновационный цикл в атомной промышленности включает этап опытного производства. В диссертации предложены методические подходы к планированию опытных работ, которые учитывают особенности инновационного предприятия.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,2 п.л. (авторский вклад 2 п.л.), в том числе:

в издании, рекомендованном ВАК РФ:

- Свеженцев, А.Г. Соотношение государственного и частного капитала в финансировании инновационного производства: границы эффективности / Ю.В. Захарова, А.Г. Свеженцев // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011. — № 5. Часть 2. С. 76-80. — 0,6 п.л., в т.ч. авторских — 0,3 п.л.

- Свеженцев, А.Г. Методология кластерного подхода в экономике / Е.Н. Летягина, А.Г. Свеженцев // Экономические науки, 2011. — №6. С. 97-100. — 0,6 п.л., в т.ч. авторских — 0,3 п.л.

в других изданиях:

- Свеженцев, А.Г. Анализ международного и российского опыта создания и функционирования центров инновационного развития / А.Г. Свеженцев // Модернизация экономики на основе инновационных решений. Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Летягина Е.Н., Оранова М.В. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. С. 31-41. — 0,5 п.л.

- Свеженцев, А.Г. Государственная и муниципальная поддержка в развитии предпринимательской деятельности в России / Г.С. Гуакасян, А.Г. Свеженцев // Модернизация экономики на основе инновационных решений. Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Летягина Е.Н., Оранова М.В. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2010. С. 111-115. — 0,4 п.л., в т.ч. авторских — 0,2 п.л.

- Свеженцев, А.Г. Проблемы стимулирования НИОКР и защита их результатов (на примере Нижегородской области) / Ю.В. Захарова, А.Г. Свеженцев // Совершенствование социально-экономического развития муниципальных образований. Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Захарова Ю.В., Пчелинцев В.А.. — Н. Новгород: Изд-во НИЭР, 2011. С. 53-58. — 0,4 п.л., в т.ч. авторских — 0,2 п.л.

- Свеженцев, А.Г. Перспективы международного сотрудничества и инновационные достижения России / А.Г. Свеженцев // Инновационные процессы в наукоградах. Технопарки как площадки для модернизации экономики в современных условиях: Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Ширяева Ю.С., Захарова Ю.В. — Н. Новгород: Изд-во Нижегородского института экономического развития, 2011. С. 43-46. — 0,3 п.л.

- Свеженцев, А.Г. Статистический анализ изобретательской активности на региональном уровне / Ю.В. Захарова, А.Г. Свеженцев // Роль статистики в управлении социально-экономическим развитием территории: Материалы научно-практической конференции, посвященной 200-летию образования государственной статистической службы в России (г. Н. Новгород, 30 июня 2011 г.) / Под ред. Г.П. Поляковой, Р.Г. Стронгина, Н.Р. Стронгиной. — Н. Новгород: Нижегородстат — Нижегородский госуниверситет, 2011. С. 243-247. — 0,4 п.л., в т.ч. авторских — 0,2 п.л.

- Свеженцев А.Г. Направления совершенствования функционирования инновационной инфраструктуры в Нижегородской области / А.А. Веретенникова, А.Г. Свеженцев // Социально-экономическое развитие муниципальных образований Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Перцева Л.Н., Белова Е.В. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2012.- стр. 8-11 — 0,2 п.л., в т.ч. авторских — 0,1 п.л.

- Свеженцев А.Г. Формирование стратегии развития атомной промышленности / А.Г. Свеженцев // Социально-экономическое развитие муниципальных образований Сборник статей. Научное издание / Ред. кол. — Лебедев Ю.А., Перцева Л.Н., Белова Е.В. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2012. — стр. 150-154- 0,2 п.л

Авторефераты по экономике

Современный менеджмент:

Текст: Андрей ВЕЛЕСЮК / Фото: Shutterstock.com

как в Росатоме работают гибкие методы управления проектами

Атомная отрасль известна своей консервативностью, для нее характерны длинные циклы планирования, связанные с особенностями строительства энергетических объектов. Но сейчас она связана не только со строительством атомных станций — цифровизация бизнеса и работа с новыми рынками требуют новых подходов к управлению проектами. Поэтому в последние пару лет в госкорпорации «Росатом» обратили внимание на гибкие методы работы с проектами Agile, бывшие в моде 5‒7 лет назад.

Новая модель — новые методы работы

Как отмечают авторы научной статьи «Разработка структуры бизнес-плана по строительству атомной электростанции» Николай Гавриленко и Дмитрий Тюкаев, отличительная особенность планирования в ядерной энергетике — необходимость финансово-экономического моделирования проектов на длительный период, свыше 70 лет. Из них около 10 лет занимают строительство и ввод в эксплуатацию АЭС; 40−60 лет составляет средний цикл жизни энергоустановок. Например, по первоначальным сценарным условиям, точка окупаемости инвестиций в проект АЭС «Аккую» (Турция) должна составить 19−22 года.

Однако ситуация меняется, ведь Росатом занимается не только строительством и эксплуатацией АЭС. Сейчас у госкорпорации три стратегические цели: разработка новых продуктов, выход на новые рынки и постоянное повышение эффективности. То есть она стремится развивать новые направления бизнеса и увеличивать свою долю на международном рынке, что приводит к увеличению количества ежегодно реализуемых проектов и программ.

Самый яркий пример — рынок ветроэнергетики, на который Росатом выходит в этом году. По оценкам экспертов Росатома, к 2024 году объем российского рынка ветроэнергетики может составить 3,6 ГВт, годовой оборот — $ 1,6 млрд. Как заявил первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров, которого цитирует сайт www.rosatom.ru, госкорпорация ставит перед собой задачи не только строительства ветроэлектростанций, но и создания системы технического регулирования, подготовки кадров, организации локализации производства ВЭУ, сертификации и развития НИОКР.

Ярким этот пример считается и благодяря модели разработки проекта, выбранной для освоения нового рынка. Несмотря на новизну проекта, дивизион Росатома «НоваВинд», основная задача которого — консолидировать усилия в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики, строит свою работу по привычному и понятному методу Waterfall. «Водопадная» модель разработки подразумевает последовательное прохождение процесса, когда переход к новому этапу возможен только после завершения предыдущего. Других стандартов инвестиционного планирования на уровне регламентов в Росатоме не существует. Проще говоря, там, где стартап рискнул бы и использовал новые модели, госкорпорация пошла по более понятному и привычному пути.

В то же время в компаниях госкорпорации уже сейчас можно увидеть интересные перемены, связанные со сменой мироощущения самого Росатома. Если раньше он был сосредоточен на обслуживании атомного сектора, то теперь это бизнес с международными амбициями, нацеленный на развитие отрасли и извлечение прибыли. А новая модель требует новых подходов. В связи с этим отдельные дивизионы в последние годы все чаще проявляют интерес к гибким методам работы над проектами — так называемому семейству Agile.

Модели разработки проектов

1. Waterfall — методика управления проектами, которая подразумевает последовательный переход с одного этапа на другой без пропусков и возвращений на предыдущие стадии.

2. Agile — система идей и принципов гибкого управления проектами. Ключевой принцип — разработка через короткие итерации (циклы), в конце каждого из которых заказчик получает продукт. В России самые популярные методы Agile следующие:

- Scrum. Над проектом работает одна универсальная команда. В ней столько разноплановых специалистов, сколько нужно для решения любой задачи проекта. Основной смысл метода — в самоорганизующихся командах, где у каждого своя роль и каждый несет ответственность за свою часть работы.

- Kanban. Над задачей может работать несколько узкопрофильных команд. К примеру, сначала работают аналитики, потом дизайнеры рисуют прототип, а на третьем этапе включаются разработчики. Главное — визуализировать рабочий процесс. Команда создает физическую панель, на которой можно наглядно отмечать прогресс.

3. Метод критической цепи — метод планирования и управления проектами, представляющий собой фреймворк (или инструментарий) для модели Waterfall; он обращает внимание на ограничения, связанные с ресурсами проекта. От исполнителей требуют сконцентрироваться не на промежуточных вехах, а на единственно важной дате — окончательного завершения проекта. Критическая цепь — это последовательность задач, от длительности решения которых зависит общая длительность всего проекта.

Успешные комбинации: «Гринатом» и ТВЭЛ

Agile — гибкий подход к разработке, включающий различные методологии (Scrum, Kanban, ХР, Lean и другие). Он вышел из IT-разработки и стал известен миру в 2001 году, после одноименного манифеста. Однако популярным он стал лишь на рубеже конца нулевых — начала десятых годов. К примеру, самый просматриваемый ролик на YouTube по теме Agile — более 1,5 млн просмотров — был опубликован в 2012 году, на волне массового интереса к теме в западных компаниях. Через пару лет мода добралась до российских IT-компаний. И когда Agile-подход стал обычным делом даже в России, им заинтересовались в Росатоме.

Сегодня Росатом объединяет более 360 разнообразных предприятий атомной отрасли, ведущих бизнес в более чем 15 направлениях, поэтому в госкорпорации не существует единой методологии управления проектами. Чтобы систематизировать и оптимизировать проектную деятельность, отраслевые организации внедряют и развивают корпоративные системы управления проектами, полностью или частично опираясь на те инструменты и методологии, которые соответствуют специфике их бизнеса.

При этом среди разработчиков новых проектов растет интерес к гибким методам управления проектами. Один из примеров — акционерное общество «Гринатом» — многофункциональный общий центр обслуживания Росатома, куда перевели обеспечивающие функции предприятий: бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом и IT-поддержку.

— Я точно знаю, что «Грин-атом» в своей работе использует элементы Agile, — говорит руководитель проектов «Академии Росатома» Андрей Жуков. — Для IT-специалистов естественно первыми переходить на гибкие методы разработки, поскольку такова специфика их бизнеса.

Другой пример — компания «ТВЭЛ», занимающаяся разработкой «топливных таблеток» — ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов. По словам А. Жукова, в своей работе они использовали элементы Waterfall, взяли некоторые моменты из Agile и применили метод критической цепи. Waterfall используется для верхнеуровневого планирования проекта, а когда начинается его реализация — применяют Scrum, чтобы лучше решать промежуточные задачи и взаимодействовать. Такой симбиоз позволяет успешнее работать и эффективнее достигать поставленных целей.

— Точных цифр роста эффективности, к сожалению, мы не знаем, — признается руководитель программ «Академии Росатома» Алексей Ляшук. — Компании могут поделиться с нами деталями своей проектной работы, но не спешат раскрывать конкретные цифры. Это специфика всей атомной отрасли, по понятным причинам компании здесь более закрытые, чем в обычном бизнесе.

Пять основных сфер применения методов Agile

Проблема «серебряной пули»

Сейчас отдельные дивизионы делают первые шаги в организации проектов с использованием гибких методов. Особенно популярны Scrum и Kanban. Каждый год одно-два предприятия обучают персонал, вовлеченный в проектную деятельность, управлению проектами: в 2016 году это были U1 и «Русатом Хелскеа», в 2017-м — ТВЭЛ, в этом году уже «отметился» Департамент международного бизнеса. Поскольку госкорпорация меняется, на местах ищут способы успевать за переменами.

— При обучении управлению проектами (за него отвечаю я) всегда возникают вопросы по Agile. В 2016 году я провел опрос на тему: чему новому работники хотели бы научиться, — рассказывает А. Ляшук. — Опрос показал высокий интерес к гибкому управлению проектами: 70% опрошенных хотели бы обучиться по данной теме. В первую очередь Kanban.

В результате в «Школе управления проектами» Академии Росатома появился курс, посвященный Agile. Вслед за Фредериком Бруксом стоит повторить очевидную вещь: «серебряной пули» нет. Ни в одной технологии или управленческой технике не существует универсального метода, на порядок увеличивающего производительность, надежность и простоту.

— Нет необходимости внедрять Agile-методологию там, где процесс давно настроен и работает, — утверждает А. Жуков. — Там, где есть четкие требования, отработанные технологии, стандарты и т. д., не нужно переходить на гибкие методы. То есть на стройке с ними, скорее всего, делать нечего. И в глобальных проектах Росатома вряд ли найдется место Agile-методам, поскольку они могут идти вразрез с нашей ключевой ценностью — безопасностью.

Теория ограничения систем

— Как уже говорилось выше, о финансовой отдаче говорить пока рано, поскольку многие проекты только пилотируются; стоит подождать еще хотя бы год, — считает А. Жуков. — Но уже сейчас можно смело утверждать, что новые подходы улучшают коммуникации между участниками и повышают скорость реализации проектов. Мы судим по отзывам руководителей проектов из дивизионов, которые применяли эти инструменты.

Кстати, специалисты уверены, что следующим популярным методом после Agile станет теория ограничений системы, разработанная израильским физиком Элияху Голдраттом. Ее подход основан на том, чтобы выявлять ограничения и управлять ими для повышения эффективности достижения поставленной цели. Теория утверждает, что любой системе внутренне присуща простота, а любой конфликт должен быть разрешен без компромисса, на основе подхода «выиграл — выиграл». И найти такое решение можно всегда.

Особые надежды подает описанный выше метод критической цепи. Правда, отмечают в один голос А. Жуков и А. Ляшук, его применение ограниченно — лучше всего этот метод работает при календарно-сетевом планировании, когда в компании разрабатывается план действий. Наверное, это единственный метод, который может оказаться полезен для всех компаний госкорпорации.

— В любом случае внедрение новых методов управления проектами зависит от руководителей среднего и высшего звена, — резюмирует А. Ляшук.