Юлия Лайши

Эксперт по предмету «Международные отношения»

преподавательский стаж — 5 лет

Задать вопрос автору статьи

Переговорная практика в международных отношениях

Определение 1

Международные переговоры – это основа, главная составляющая дипломатии, а также основной механизм ведения международных дел в целом.

В современном мире, где открытая агрессия и война запрещены, возрастает роль социальных и гуманитарных ресурсов, что проявляется на практике. Страны все более активно используют политику «мягкой» силы, хотя военно-политические и политико-экономические ресурсы не теряют своей значимости. Гуманитарные и социальные методы построения отношений становятся действенным инструментом достижения целей.

Переговоры используются для урегулирования конфликтов. Проведение переговоров на международном уровне требует знаний психологии, политологии, экономики, права, истории, с другой стороны требуются хорошие коммуникативные навыки и умения.

Сделаем домашку

с вашим ребенком за 380 ₽

Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online

Дипломатия стала основным средством установления контакта государств между собой. С помощью дипломатических миссий есть возможность проводить переговоры по самым разным вопросам. Саму дипломатию часто определяют, как искусство вести переговоры.

Для международных отношений характерно волнообразное развитие событий. Страны то сближаются, то отдаляются, но необходимость безопасного урегулирования конфликтов является основной для каждой стороны. Специалисты выделяют ряд факторов, которые выводят переговоры на первый план:

- Сокращение применения военно-силовых методов решения проблем.

- Появление общих угроз, таких, например, как экологическая.

- Интеграционные процессы, которые привели к взаимной зависимости и уязвимости государств.

Отличительной чертой современного переговорного процесса является тот факт, что его участники стремятся достичь консенсуса. Поэтому переговорщики должны уметь находить решения при всех различиях интересов, позиций и мнений.

История переговорной практики в международных отношениях

«История переговорной практики в международных отношениях» 👇

Переговоры используются человечеством достаточно давно. Они необходимы для того, чтобы достигать совместного, выгодного для всех участников решения. Историки отмечают, что искусство умения ведения деловых бесед и разговоров стало развиваться еще с третьего века до нашей эры. Сократ не давал готовых ответов. Своими возражениями и вопросами он пытался навести своего оппонента на умозаключения, которые приведут к решению проблемы.

Официально переговорщиков стали обучать в 17 веке. Это обучение было организовано Франсуа де Каллере. Он написал книгу, в которой освещались проблемы ведения переговоров. Он определил, что важно не быть высокомерным, не выказывать раздражения, не угрожать, не вести себя враждебно, не поддаваться приступам гнева и не рисоваться. Одним из важных качеств переговорщика де Каллере называет сдержанность, также важна дисциплинированность. Нужно уметь держать эмоции под контролем, думать прежде, чем говорить.

Сегодня эти положения кажутся очевидными, но в то время они были важны и необходимы. Де Каллере полагал, что для успешных переговоров нужно уметь обманывать.

Феличе во второй половине 18 века призывал ознакомиться с побуждениями и привязанностями оппонента, сохранять искренность, уметь читать между строк, избегать открытой конфронтации, не устраивать интриг, уметь управлять эмоциями. Кроме того, он призывал придерживаться выдержанных поведенческих норм. Сдержанность стала носить постоянный характер в работе дипломатов, цели сторон стали маскироваться.

Сегодня переговоры считаются отдельной отраслью знаний и практической деятельности. В середине 20 века они рассматривались как часть конфликта, в котором стороны могли использовать абсолютно любые способы влияния. Считается, что толчком к новой трактовке переговоров стал Карибский кризис. Компромисс способствовал тому, что третья мировая война не началась.

Модели переговорного процесса в международной практике

Модель взаимных выгод заключается в том, что урегулирование конфликтов не всегда связано с выигрышем одной стороны за счет другой, но при переговорах появляется возможность оставить обе стороны в выигрыше. В основе этой модели лежит поиск взаимных выгод, который сегодня активно используется в переговорной практике.

Еще одна модель – это модель «сближения и уступок». Если между интересами сторон есть противоречия, то участники переговоров начинают идти на уступки, чтобы найти точки, которые будут приемлемыми. Принцип Парето требует, чтобы уступки не были ниже минимально приемлемого уровня для обеих сторон. По сути, это торг или поиск взаимного компромисса.

Сегодня большое внимание уделяется исследованию условий, которые требуют переговоров и уже под них подбирается определенный тип поведения. Конкурентные ситуации ведут к смешанной мотивации участников. Чтобы достичь соглашения, им нужно скооперироваться, ведь интересы у них общие.

Были проведены исследования условий, требующих проведения переговоров. Если обе стороны общаются на основе взаимного доверия и стремятся к достижению справедливого соглашения, то считается, что они способны решать разногласия таким образом, чтобы достичь благополучия. Справедливых и стабильных соглашений можно добиться в обстоятельствах, когда нет взаимной заинтересованности в благополучии оппонента. При этом ситуация такова, что стороны переговоров уверены, что решение будет соблюдаться. Для нее характерны следующие признаки:

- Возможность и способность полностью обсудить систему кооперации.

- Определение взаимной ответственности сторон.

- Конкретизация процедуры действий в случае нарушений соглашения.

- Возможность влияния на результат.

Вероятность достижения справедливого решения для обеих сторон переговоров тем выше, чем меньше значимость конфликта. Наличие канала общения еще не свидетельствует о том, что соглашение будет достигнуто или что переговоры произойдут. Если есть барьеры для общения, то стороны прибегают к третьей стороне. Она может оказывать давление, чтобы соглашение между сторонами было достигнуто быстрее.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Описание слайда:

Переговоры: понятие, история, виды, функции и стадии

Слайд 2

Описание слайда:

Список литературы:

Бройнич Г. Руководство по ведению переговоров М.: ИНФРА-М, 1996. 112с.

Корэн Л., Гудмэн П. Искусство торговаться, или Все о переговорах. Минск:СП «Эф-Эй-Би», 1995. 132с.

Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М.:Экономика, 1993. 156с.

Лебедева А. Умение вести переговоры: практические рекомендации по подготовке и проведению переговоров. М., 1991. 70с.

Маккей Х. Как уцелеть среди акул. М.: Экономика, 1987. 172с.

Мастенбрук У. Переговоры. М. 2002. 107с.

Мирошенков О.А. Эффективные переговоры М.: «Весь мир», 2000. 280с

Мицич П. Как проводить деловые беседы. М.: Экономика, 1987. 208с.

Ниренбкрг Д. Маэстро переговоров. Минск: Парадокс, 1996. 416с.

Саркисян Б. Победа на переговорах. СПб.: Питер, 1998. 228с.

Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. М.: Наука, 1992. 152с.

Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. М.: Филинь, 1996. 232с.

Эрнст Отто Слово предоставляется Вам. Практические рекомендации по ведению деловых переговоров. М.: Экономика, 1988.

Юри У. Преодолевая «нет», или Переговоры с трудным людьми. – М.: Мир книги, 1997. 425 с.

Слайд 3

Описание слайда:

Определение понятия переговоры

Переговоры — это особый вид совместной деятельности сторон, осуществляемый в ходе общения между партнерами и направленный на достижение соглашения, реализация которого возможна при совместном участии всех сторон.

Слайд 4

Описание слайда:

Переговоры

– это процесс взаимодействия двух или более сторон в условиях их взаимодействия для достижения интересов каждой.

(Р.Фишер, У.Юри)

Слайд 5

Описание слайда:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРЦЕССА

Наличие не менее двух сторон, каждая из которых обладает своими интересами, целями и намерениями.

Взаимозависимость сторон сталкивается со стремлением к независимости и автономии (возможность проявления власти).

Наличие конкретной проблемы – то, что декларируется и обсуждается на переговорах.

Позиции сторон — это утверждения, требования и предложения, которые стороны делают на переговорах для достижения нужных результатов (средство разрешения проблемы, а не цель).

Интересы сторон – то, почему участники идут на переговоры, их потребности, притязания, желания и страхи (часто не декларируются, а иногда и не осознаются). Частичное совпадение и частичное расхождение интересов.

Предложения – то, как и каким образом будут решаться проблемы (качественные и количественные).

Соглашения – достигнутые договоренности по решению проблем.

Слайд 6

Описание слайда:

Франсуа де Каллере

Слайд 7

Описание слайда:

Де Феличи (1778)

Во второй половине XVIII в. еще один французский автор Феличе (1778) попытался сделать некоторые рекомендации, которые он отнес к искусству ведения переговоров. В его представлении переговоры — это комплекс умений, соответствующий требованиям («современные» умения, как он их назвал), позволяющим достигнуть более тесной взаимосвязи в переговорах.

Согласно де Феличе переговорщику следует:

познакомиться с побуждениями и привязанностями оппонента, «прятать эмоции, симулировать эмоции;

быть искренним;

научиться увидеть то, что спрятано под маской других;

избегать конфронтации выказывать заинтересованность, не следует переходить к нескрываемому убеждению оппонента («Искусство инсинуаций»);

путать переговоры с интриганством;

знать значение таких эмоций как волнение, страх, гордость, сомнения, страсть.

Де Феличе делал акцент на роли эмоций в переговорах рекомендуя сдерживать эмоции и придерживаться более выдержанных поведенческих норм.

Слайд 8

Описание слайда:

Виды переговоров:

Большинство авторов выделяют два вида переговоров:

1. Позиционный торг.

2. Переговоры по интересам.

Слайд 9

Описание слайда:

Позиционный торг

Позиционный торг — это выдвижение все более сильных и изощренных аргументов в защиту или опровержение уже принятого участником решения. Чем более «твердое» решение принял участник, тем дольше и настойчивее он будет его отстаивать. Позиционный торг часто неэффективен, но «весьма соблазнителен» из-за того, что стороны надеются на быстрый результат.

Слайд 10

Описание слайда:

Переговоры по интересам

Переговоры по интересам — это переговорный сценарий, который в первую очередь предполагает выяснение действительных забот и интересов участников для поиска наиболее приемлемого варианта решения. При определении интересов участников переговоров оказывается возможным освободить себя от фиксации на единственном решении и искать взаимоприемлемые варианты. Переговоры по интересам приводят к более качественному решению.

Слайд 11

Описание слайда:

Классификация переговоров по сфере деятельности

Дипломатические

Экономические

Политические

Военные

Торговые

Административные

Межличностные

Слайд 12

Описание слайда:

Классификация переговоров по цели переговоров

О заключении соглашения;

О продлении действующих договоренностей;

О координации совместных действий;

Об изменениях в договоре, перераспределении взаимных обязательств;

О выполнении соглашений;

О нормализации отношений, снятии конфликтных моментов;

Для успокоения оппонентов при затягивании решения проблемы;

Для привлечения внимания к обсуждаемым вопросам.

Слайд 13

Описание слайда:

Вильям Мастенбрук (1942г.р.)

Знания о фазовой природе переговоров необходимы переговорщику. Они помогут ему лучше разобраться в том, что происходит и подготовить себя к тому, что из всего этого выйдет. События в этой ситуации легко предсказуемы, так как председательствующий вооружен направляющим принципом.

Четыре основные фазы переговоров:

подготовительная;

официальных заявлений;

психологической борьбы;

кризиса и завершения.

Во многих других видах переговоров эти фазы носят более мягкий характер:

подготовительная;

первоначальный выбор позиции;

фаза поиска;

тупик и завершение.

Слайд 14

Описание слайда:

Типы деятельности на переговорах:

Достижение должных результатов

Оказание воздействия на силовой баланс

Создание конструктивной обстановки

Применение гибкой тактики

Слайд 15

Описание слайда:

Деятельностная модель ведения переговоров

Слайд 16

Описание слайда:

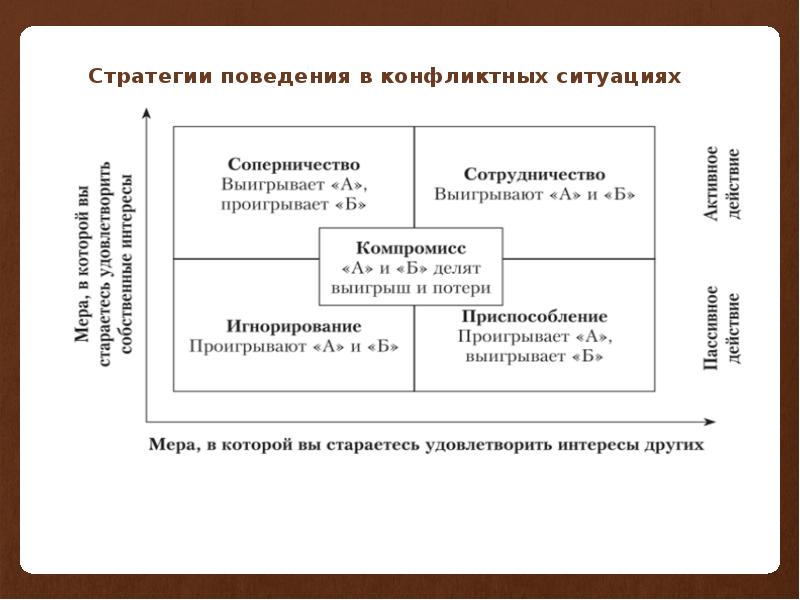

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях

Слайд 17

Описание слайда:

Индивидуальные стили ведения переговоров

Слайд 18

Описание слайда:

Психогеометрический тест

Слайд 19

Описание слайда:

Роджер Фишер

Слайд 20

Описание слайда:

Роджер Фишер:

Почему важно научиться договариваться?

«Переговоры — это основа бизнеса. Избегайте позиционной войны.»

Что значит вести переговоры?

«Помните, что вы ведёте переговоры с человеком. Ваш враг — проблема, а не собеседник. Прежде чем искать решения, следует понять интересы обеих сторон.»

Какие методы и приёмы можно использовать? «Перечисляйте варианты, прежде чем приступить к поиску решения. Всегда основывайте выбор на объективных критериях. Готовьтесь к переговорам заранее. Переговоры — это общение. Даже самые лучшие методы не всегда гарантируют успех.»

Слайд 21

Описание слайда:

Уильям Юри

Слайд 22

Описание слайда:

Тактики, характеризующие стратегии отношений взаимодействующих сторон

Слайд 23

Описание слайда:

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПЕРЕГОВОРОВ

Предварительное исследование зоны взаимодействия

1) ПРОБЛЕМА – четкая формулировка проблемы и позиций сторон ее решающих (Что будем обсуждать на переговорах? Что может быть результатом переговоров? Что в большей степени может устроить каждую из сторон?)

2) МОИ ИНТЕРЕСЫ – потребности, которые я удовлетворяю, решая данную проблему (Почему мне это нужно? Какие потребности я могу удовлетворить в результате переговоров?)

3) ИНТЕРЕСЫ ДРУГОЙ СТОРОНЫ — потребности, которые удовлетворяет другая сторона, решая данную проблему (Почему это может быть нужно им? Почему другая сторона проявляет активность? Почему она идет на переговоры?)

ИНТЕРЕСЫ могут лежать в рациональной (благосостояние, безопасность, власть, сила, самовыражение, знания, компетенция, признательность, любовь…) и в иррациональных областях (усиление интимности, конфликтность…). Они могут быть деловыми и личными. Личные и иррациональные интересы на переговоры чаще всего не выносятся, хотя влияют на стратегии взаимодействия сторон.

4) ОПЦИИ — варианты пересечения интересов сторон и возможные варианты их взаимного удовлетворения …. (Каким способом можно удовлетворить интересы сторон? Какие конкретные действия с нашей стороны и со стороны партнера будут способствовать решению проблемы и удовлетворят наши интересы?)

5) АЛЬТЕРНАТИВЫ – возможные варианты удовлетворения интересов сторон, если не будет принято совместное решение на основе выдвинутых предложений (Способ удовлетворения потребности может быть в другом месте)…

6) ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ – варианты предложений по решению проблемы (Формулировка конкретных предложений).

7) ЛЕГИТИМНОСТЬ — критерии справедливости (Как показать выгоду принимаемых решений другой стороне? Какие критерии можно использовать, чтобы убедить противоположную сторону, что все останутся в выигрыше? «Зачем Вам это нужно?» Как помочь другой стороне сохранить лицо?)

2. Планирование коммуникации

1) Анализ возможных стратегий поведения другой стороны (Что будут говорить и как?)

2) Анализ возможных реакций на воздействия партнера (Как я могу реагировать? Какие варианты стратегий взаимодействия наиболее приемлемы? Какие аргументы и контраргументы лучше использовать, чтобы быть услышанным?)

3) Активизация внутренних резервов для формирования позитивной установки на коммуникацию (Способы самонастроя на успех, способы саморегуляции, визуализация цели….)

Слайд 24

Описание слайда:

Таблица анализа возможностей при подготовке переговоров

Слайд 25

Описание слайда:

Марина Михайловна Лебедева

Слайд 26

Описание слайда:

Информационная функция переговоров

Осуществляется, когда у сторон существует заинтересованность в обмене взглядами на имеющуюся проблему, в обмене информацией для выработки предложений к последующим переговорам. При этом ни одна из сторон еще не готова к совместным действиям и решениям данной проблемы.

Слайд 27

Описание слайда:

Коммуникативная функция переговоров

Направлена на налаживание связей и отношений между двумя сторонами — партнерами. Стоит отметить, что если переговоры ограничены только данной функцией, то они редуцируются в консультацию.

Слайд 28

Описание слайда:

Координационно-регулятивная и контролирующая функция переговоров

Осуществляется тогда, когда между сторонами уже существуют некоторые договоренности и переговоры ведутся по поводу ранее достигнутых совместных решений.

Слайд 29

Описание слайда:

Отвлечение внимания в переговорах

Используется, когда конструктивное решение проблемы не важно, а одна из сторон жестко ориентирована на победу.

Слайд 30

Описание слайда:

Пропагандистская функция переговоров

Используется в двух случаях: когда нужно убедить партнера принять свою точку зрения или когда одна из сторон заинтересована в привлечении благоприятного для себя общественного мнения.

Слайд 31

Описание слайда:

Стадии переговоров: I. Подготовка переговоров

Выбор средств ведения переговоров.

Установление контакта между сторонами.

Сбор и анализ необходимой для переговоров информации.

Разработка плана переговоров.

Формирование атмосферы взаимного доверия.

Слайд 32

Описание слайда:

Стадии переговоров: II. Процесс переговоров

Начало переговорного процесса.

Выявление спорных вопросов и формулировка повестки дня.

Раскрытие глубинных интересов сторон.

Разработка вариантов предложений для договоренности.

Слайд 33

Описание слайда:

Стадии переговоров: III. Достижение согласия

Выявление вариантов для соглашения.

Окончательное обсуждение вариантов решений.

Достижение формального согласия.

Слайд 34

Описание слайда:

Источники

Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. Гараева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с.

Конструктивная психология конфликта ,2-е изд. : Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры/ Б. Хасан

http://www.elitarium.ru/jetapy-peregovorov-pravilo-dostizhenie-soglashenie-informacija-doverie/ — Правила проведения переговоров: поэтапное руководство

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой — мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

PAGE 34

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА…………………………………………….6

1.1. Место, роль и функции переговоров в международных отношениях и дипломатии………………………………………………..….……………………6

1.2. Основные характеристики переговорного процесса……………………..11

1.3. Типология международных переговоров………………………………….18

ГЛАВА II. ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА…………………………………………………………………………….23

2.1. Совместное решение международных проблем………………………….23

2.2. Важнейшие общемировые проблемы экологического характера……….24

2.3. Международные переговоры по проблемам

ядерной безопасности……………………………………………………………28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….…..33

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….37

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы обусловлена тем, что последняя четверть минувшего века войдет в историю международных отношений как «эпоха переговоров», наступлению которой в немалой степени способствовало затухание, а затем и окончание «холодной войны». Для данного периода характерен не только неуклонный рост числа международных переговорных процессов, но и их серьезная качественная эволюция. Наряду с традиционными двусторонними переговорами все более широкое распространение стали получать многосторонние, причем некоторые из них превратились в постоянно действующие переговорные форумы. Особое развитие получило международное посредничество во все более разнообразных вариантах, вплоть до самых «экзотических» (например, так называемый «ближневосточный квартет» США, России, Евросоюза и ООН).

Параллельно диверсификации международных переговоров в рамках межгосударственных отношений происходила их статусная стратификация. В результате место ранее единого (по существу синкретического) дипломатического уровня заняла трехуровневая конструкция, включающая в себя высший политический (главы государств и правительств), дипломатический и экспертный уровни.

Становление высшего политического уровня было связано со значительным повышением переговорной активности в противовес доминировавшему прежде «обмену мнениями». Двусторонние и многосторонние переговоры глав государств и правительств перестали быть чем-то чрезвычайным и исключительным, превратившись в обычную внешнеполитическую практику. Церемониальность, которая была их неизменным атрибутом со времен древности, уступила место деловому стилю. Постоянно растет число так называемых «рабочих визитов» и «встреч без галстуков», где церемониальность вообще отсутствует. Не только во время «встреч без галстуков», но и во время официальных визитов зачастую выделяется специальный период для «семейного общения» – неофициальной беседы в семейной обстановке с участием жен. Такого рода мероприятия способствуют установлению дружеских межличностных отношений, что в свою очередь способствует формированию климата доверия и доброжелательности между главами государств и правительств, который в той или иной степени оказывает влияние и на общую политико-психологическую атмосферу.

Одновременно с высшим политическим уровнем происходило формирование экспертного. Его быстрое развитие обусловлено, прежде всего, предельным расширением сферы международных переговоров за счет неполитических предметных областей (экологии, космоса, атомной энергетики и т.п.), которые еще в первой половине прошлого века вообще отсутствовали.

Само по себе привлечение экспертов не является чем-то новым. Однако прежде оно было достаточно ограниченным (в основном военные специалисты) и, как правило, эпизодическим: выяснение мнения экспертов происходило обычно до начала переговоров. Все большее развитие получают прямые переговоры экспертов, которые в ряде случаев происходят на постоянной основе. Их значение заметно возрастает. Отнюдь не редкость, когда достигнутые в ходе переговоров экспертов договоренности передаются на дипломатический уровень не для серьезной корректировки, а лишь для соответствующего оформления решений (например, по вопросам разоружения, наркотрафика, борьбы с организованной преступностью и т.п.). Тем самым в «эпоху переговоров» произошла кардинальная реконструкция всей мировой переговорной структуры. Она стала гораздо более сложной, иерархической и многосвязной. Резко возросло число ее участников, усилилась их разнородность (государства, правительственные и неправительственные организации, политические движения и т.д.).

Среди работ, посвященным проблематике и типологии международного переговорного процесса наибольший интерес представляют исследования таких авторов, как А.Д. Богутарова, М.М. Лебедевой, И.И. Лукашук, В.И. Попова, А.Л. Стремовской, А.В. Торкунова, Р. Фишера, М.А. Хрусталева, С.Г. Шеретова и др.

Цель работы — изучить проблематику и типологию международного переговорного процесса.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить место, роль и функции переговоров в международных отношениях и дипломатии.

2. Раскрыть основные характеристики переговорного процесса и типологию международных переговоров.

3. Рассмотреть совместное решение международных проблем.

4. Охарактеризовать важнейшие общемировые проблемы экологического характера и международные переговоры по проблемам ядерной безопасности.

Глава I. Понятие и типология международного переговорного процесса

1.1. Место, роль и функции переговоров в международных отношениях и дипломатии

Понятие «переговоры» — русский эквивалент английского термина «negotiation» и французского «negociation», которые имеют латинское происхождение (от латинского «negotium: nec, ni – «нет» и otium – «досуг»). Самые ранние употребления этого термина связаны с торговлей и деятельностью купцов (франц. «negociant», англ. «negotiant» — торговец, негоциант).

Международные переговоры практически всегда рассматривались в качестве базиса, главной составляющей дипломатии, а также основного механизма, обеспечивающего ведения международных дел в целом. В этом отношении примечательна ставшая классической работа Гарольда Никольсона «Дипломатия». В ней он, основываясь на оксфордском словаре английского языка, именно через понятие «переговоры» дает определение и дипломатии, и международных отношений, отмечая, что «дипломатия — это ведение международных отношений посредством переговоров» [24, с.20], а далее в этой же работе отмечает, что «задача дипломатии — поддерживать связь между двумя суверенными государствами при помощи переговоров» [24, с.55].

Словарь международного права дает следующее определение международных переговоров: «Одна из основных форм контакта между представителями разных государств в целях обмена мнениями, решения вопросов, представляющих взаимный интерес, урегулирования разногласий, развития сотрудничества в различных областях, выработки и заключения международных соглашений и т.п.»

Характерными особенностями переговоров являются:

1. Наличие проблемы. Действительно, наличие проблемы для обсуждения является необходимой предпосылкой любых переговоров.

2. Сходство и различие интересов сторон. Эта черта является одной из важнейших особенностей переговоров. При полном отсутствии общих интересов отношения между сторонами (государствами) могут быть нейтральными, при расхождении интересов возможна конфронтация. Для переговоров необходима ситуация со смешанными интересами.

В целом эволюция соотношения переговорных и вне переговорных средств воздействия на международной арене, особенно в последние десятилетия, шла по пути все большего повышения роли переговоров в международных отношениях. В результате сегодня можно констатировать, что «… набирает силу и противоположная тенденция… Ее суть в том, что необратимый процесс утраты «силовым фактором» своей роли фундамента мировой политики обусловливает рост значения политических инструментов. Поэтому акценты в современной дипломатии смещаются от методов «принуждения» к искусству «урегулирования» и «соглашения». Конечно, этот процесс противоречив и неоднороден, но магистральное направление развития современной дипломатии, он, безусловно, характеризует достаточно выразительно» [24, с. 57]. Главная причина данной тенденции — развитие и совершенствование военных средств, которые, подойдя к определенной грани — появления средств массового уничтожения, — резко ограничили возможность применения открытого силового воздействия, сделав его во многих случаях по сути бессмысленным в связи с угрозой полного уничтожения всех участников конфликта. Стороны оказались сильно зависимы от военно-политических действий друг друга.

Кроме того, односторонние, прежде всего военные, действия все в большей степени ограничивались не только растущей военной, но также экономической, экологической, информационной, социальной взаимозависимостью мира. В результате, переговоры стали не просто ведущим, но и единственным возможным средством урегулирования глобальных международных проблем. Одновременно шел процесс политической и экономической интеграции в мире, создание различного рода союзов, что также вело к развитию переговоров в мире. Таким образом, взаимозависимость мира и интеграционные процессы, происходящие в нем, принципиально изменили роль и место переговоров в международных отношениях во второй половине ХХ столетия, ликвидировав, точнее ограничив, до известных пределов их альтернативу — применение военной силы. Это дало возможность Дж. Уинхэму утверждать, что «современные переговоры становятся наступательным, а не оборонительным инструментом в международных отношениях… Развитая технология парализовала возможности военного реагирования на международной арене…» [25, с.6].

Разумеется, данный процесс может рассматриваться только как самая общая тенденция. Реально же, на том или ином историческом промежутке роль переговорных факторов то возрастала, то вновь падала. «В послевоенной истории можно насчитать несколько «всплесков», «пиков» переговорной активности. Наиболее значимые из них: конец 40-х годов – создание ООН, попытки коллективно выработать обще приемлемые условия послевоенного урегулирования в Европе и на Дальнем Востоке; середина 50-х – начало 60-х годов – серия крупнейших совещаний и конференций на высоком и высшем уровнях, подтолкнувших или обозначивших возможности развязки многих узлов международного противоборства. Первая половина 70-х — годы разрядки. Наконец, вторая половина 80-х, обозначившая своеобразный ренессанс переговорной дипломатии, сменившей нарастание конфронтационных тенденций конца 70-х — начала 80-х годов» [17, с. 3].

В начале 90-х годов мир вновь столкнулся с падением роли переговоров как средства урегулирования международных проблем, однако, уже не по линии взаимоотношений Восток-Запад, а на локальном уровне, выразившимся в резком разрастании количества вооруженных конфликтов в различных регионах Земли. Все это происходит, на фоне того, что вооруженные конфликты порождают массу проблем глобального характера, в частности:

— нестабильность и конфликты в различных частях Земного шара в значительной мере нарушают растущую мировую взаимозависимость. Многие локальные конфликты ведут к разрыву экономических и других связей;

— внутренние вооруженные конфликты, особенно в странах, где имеются ядерные реакторы и развитая химическая промышленность, угрожают миру экологическими катастрофами;

— многие конфликты, в частности этнические, затрагивают интересы групп, проживающих за пределами зоны конфликта, что порождает опасность их интернационализации;

— большое число жертв и беженцев в локальных конфликтах влечет за собой социальные проблемы за его пределами.

В результате все эти последствия локальных конфликтов приводят к тому, что и на локальном уровне переговоры в качестве механизма урегулирования противоречий перестают иметь альтернативу. По крайней мере, возможности военных решений становятся все более ограниченными.

Принципиальное изменение роли и места переговоров в современном мире, а также резкое возрастание их количества ведут к формированию системы международных переговоров, основными характеристиками которой являются:

— возникающая система международных переговоров обладает тенденцией отражать и по своей сути и по структуре существующую систему современных конфликтов и споров. Она становится все более универсальной, объединяющая в себе формальные и неформальные процедуры разрешения конфликтов и определенные правила поведения: ненасилие, ориентацию на совместный поиск решения, сотрудничество;

— она приобретает самостоятельность со своими закономерностями и правилами поведения, образуя часть более общей системы;

— будучи частью более общей системы, международные переговоры вносят свой вклад в такие мировые процессы, как стабильность и развитие, уменьшая тем самым энтропию не путем стагнации системы, а за счет ее эффективного функционирования, предусматривающего успешное разрешения конфликтов;

— исходя из перечисленных выше характеристик, участники современных переговоров заинтересованы в реализации не только собственных интересов, но и интересов своих партнеров [21, с. 215-216].

Основная функция переговоров — разрешение конфликтов, спорных вопросов путем их обсуждения и принятия совместного решения. Выработка и заключение взаимоприемлемых договоренностей являются основной целью переговоров, что отличает их от всех других видов дипломатической деятельности — бесед, переписки, консультаций и т.д. Поэтому не всегда встречи, даже на высшем уровне, рассматриваются как переговоры.

Важной и неотъемлемой функцией практически всех переговоров современности является формирование общественного мнения.

Иногда публичность дипломатии направлена на то, чтобы успокоить мировое сообщество, продемонстрировать возможность и готовность решения сложных проблем. Общеизвестно, что многие публичные внешнеполитические акции, особенно перед выборами, носят чисто пропагандистский характер.

Все переговоры выполняют и информационно-коммуникативную функцию, ибо участники рассчитывают на получение дополнительной информации по различным проблемам, в том числе и тем, которые не имеют непосредственного отношения к обсуждаемой проблеме, но проясняют позицию партнеров. Если партнеры по переговорам не ставят перед собой цель достижения договоренности, то информационно-коммуникативная функция приобретает самостоятельный характер, превращаясь в средство взаимодействия сторон. Это особенно важно в тех случаях, когда отношения между государствами не отличаются доверительностью.

Кроме того, переговоры могут выполнять такие функции как координация действий на международной арене, отвлечение внимания партнера от решения других проблем.

Все функции зачастую реализуются в ходе переговорного процесса одновременно.

Таким образом, переговоры – это один из типов социальной коммуникации, представляющий собой дискуссию, ориентированную на разрешение противоречия интересов ее участников. Данное противоречие воспринимается ими как проблема, составляющая предмет дискуссии и подлежащая решению в ее ходе путем договоренности (соглашения) между сторонами. В отличие от других типов социальной коммуникации переговоры характеризуются специфической, присущей только им целевой функцией – решением обсуждаемой проблемы с помощью договоренности участников.

1.2. Основные характеристики переговорного процесса

Как отмечалось выше, основной функцией переговоров является решение проблем, в том числе и международных, причем (что крайне важно) не в одностороннем порядке, а совместно с противоположной стороной. Совместная с партнером деятельность, ориентированная, главным образом, на поиск взаимоприемлемого решения, является важнейшей характеристикой переговорного процесса и в этом смысле противостоит односторонним действиям участников. Надо отметить, что многие исследователи вообще рассматривают переговоры именно как процесс совместного с партнером решения проблемы. Для того, чтобы подчеркнуть важность этого момента, Р.Фишер и У.Юри ввели специальный термин «BATNA», являющимся аббревиатурой от английского «Best Alternative To а Negotiated Agreement» (лучшая альтернатива переговорному решению) в качестве одного из основных элементов переговорного процесса [22, с.89]. Переговоры двух сторон не состоятся в том случае, если хотя бы один из участников имеет БАТНА, т.е. альтернативу, которая рассматривается им как более выгодная, чем переговорное решение. По крайней мере, эти переговоры не будут нацелены на принятие совместного решения по проблеме, а значит, они будут являться квази-переговорами. Разумеется, в ходе обсуждения сторона (стороны) может обнаружить наличие у себя такой альтернативы (или напротив – ее отсутствие) и, в соответствии с этим, прервать переговоры, предприняв односторонние шаги, либо превратить квази-переговоры в реальный переговорный процесс. Иными словами, БАТНА не является раз и навсегда заданной участникам переговоров, а меняется вместе с развитием отношений сторон.

Решение проблемы путем переговоров, однако, не обязательно означает ее окончательного разрешения в конфликтных ситуациях, хотя ряд авторов скорее склонны видеть смысл переговоров именно в этом или, в крайнем случае, если не в разрешении, то в глубинном понимании того, что разделяет стороны. Это глубинное понимание в свою очередь выступает как основа для полного разрешения проблемы. Примечательны в этой связи наблюдения бывшего помощника государственного секретаря США по Ближневосточным проблемам, а также проблемам Южной Азии Г.Сандерса по поводу урегулирования и разрешения конфликтов. Он считает, что у европейцев сформировался ошибочный стереотип, согласно которому американцы заинтересованы лишь в разрешении конфликтных ситуаций, в то время как сами европейцы скептически относятся к таким возможностям и ориентированы скорее на урегулирование конфликтов [20, с.94].

Такое понимание переговоров, основанное на анализе глубинной мотивации, базируется, во многом, на неофрейдистской ориентации, в рамках которой осознание, рационализация проблемы, вызывающей тревогу и дискомфорт, означает ее фактическое разрешение. Во многом он оправдывает себя, если речь идет о публичной дипломатии. Этот подход открывает возможность для более глубокого понимания, например, национальных противоречий, имеющих многовековую историю, с целью дальнейшего смягчения их. Так, геноцид армянского народа в 1915 г. является значимым психологическим фактором для целого комплекса отношений в Кавказском регионе. В ситуациях, когда конфликт обусловлен по терминологии американского исследователя В. Волкана сильной «психической травмой», лежащей в основе межнациональных отношений, контакты и переговоры на неофициальном уровне помогают изменить общественное мнение, делают его более толерантным, что в свою очередь облегчает дальнейший поиск договоренностей на официальном уровне [15, с.50].

Применительно же непосредственно к процессу международных переговоров, которые ведутся на профессиональном уровне, влияние глубинных психологических мотивов, обусловленных историческими событиями, представляются более ограниченным, поскольку переговоры в значительной степени рационализированы и менее поддаются влиянию иррациональных, эмоциональных компонентов, хотя их участники, являясь представителями своего государства, не могут быть вне своей культуры. Кроме того, принимая решения на переговорах, они должны учитывать, как достигнутые договоренности будут восприниматься.

Неотъемлемой частью переговоров является общение. Именно посредством общения, через обсуждение участники переговоров ищут взаимоприемлемые решения, которые являются эффективными, — как пишет Дж. Бертон, — тогда, когда им предшествует предварительное взаимодействие сторон, направленное на его поиск [24, с. 57]. Р.Фишер и У.Юри, определив общение в качестве одного из семи элементов переговоров, отмечают: что «без общения не бывает переговоров. Переговоры являются процессом взаимного общения для достижения совместного решения» [22, с. 33]. Близкое к этому понимание международных переговоров имеется у Я. Стейна, который указывает, что «суть международных переговоров — в общении» [24, с.222].

В этом смысле процесс переговоров в значительной степени формирует их участников, меняя их представления и о предмете переговоров, и друг о друге. Причем речь идет, не только, и даже не столько о том, что участники международных переговоров создают некую единую «культуру», в результате чего им оказывается легче понимать друг друга, чем свои собственные правительства. На этот феномен обращал внимание также Р.Фишер, видя его истоки в том, что участникам переговоров приходится выполнять двоякую роль: с одной стороны — отстаивать интересы представляемого им государства, с другой — быть посредником между своим правительством и правительством другого государства [22, с.45]. Данный феномен действительно присутствует на многих переговорных форумов, особенно тех, которые длятся годами, что может оказывать очень сильное влияние, как на сам процесс переговоров, так и на его конечный результат.

Из характеристики переговоров как совместной с партнером деятельности следует два важных момента. Во-первых, решение, принимаемое участниками переговоров, — это всегда их совместное решение в том смысле, что оно подразумевает согласие на него обеих сторон, даже в том случае, если одна из них считает, что оно более выгодно ее партнеру. Во-вторых, переговоры предполагают отношения в системе субъект – субъект, что, в отличие от отношений в системе субъект – объект, характерных, например, для таких видов деятельности, как диспетчерская, конструкторская и другие, требует учета интересов, целей и намерений противоположной стороны.

Следующая особенность переговоров заключается в том, что интересы их участников частично совпадают, а частично – расходятся, причем противореча друг другу. Этот аспект переговоров подчеркивается многими исследователями. Так, Р.Фишер и У.Юри указывают, что переговоры направлены на достижение договоренности в условиях, когда «ваши интересы и интересы противоположной стороны частично совпадают, а частично расходятся» [22, с. 53].

В иных случаях: при полном совпадении интересов или полном их расхождении – мы имеем дело с другими видами взаимодействия сторон, которое и строится по-другому. Именно совпадение интересов делает переговоры возможными, а их расхождение побуждает стороны к проведению переговоров.

Независимо от того, являются ли интересы содержательными или чисто процессуальными, их совпадение в любом случае имеется. В последнем случае оно состоит, по крайней мере, в заинтересованности сторон в том, чтобы данные переговоры состоялись. К процессуальным интересам относится также стремление сторон в поддержании нормальных отношений, которые также могут совпадать даже при расхождении содержательных интересов. При полном совпадении интересов участников, а также согласии относительно путей достижения целей, переговоры не требуются: стороны переходят к совместным действиям, к кооперации. При полном противоречии интересов наблюдается конкуренция, состязание, противоборство, конфронтация и, наконец, войны.

Важным моментом является то, что интересы имеют не одинаковую значимость для сторон. М.А.Хрусталев предложил различать три вида интересов в зависимости от их значимости: главный, основной и второстепенный [24, с.101]. Очевидно, что ситуации на переговорах будут различны в случаях, когда совпадают главные интересы, а расходятся второстепенные, или когда совпадают второстепенные, а расходятся главные.

Говоря о совпадении и различии интересов, следует подчеркнуть, что различные интересы — это интересы не обязательно противоречащие друг другу. В них, в свою очередь, можно выделить взаимоисключающие и непересекающиеся интересы. Наличие взаимоисключающих интересов означает, что стороны хотят одного и того же, например, претендуют на одну территорию. Под непересекающимися интересами понимаются такие, когда реализация интересов одной из сторон никак не затрагивает другого участника, иными словами, эти интересы участников являются нейтральными по отношению к друг другу.

При этом важно, что все интересы на переговорах надо рассматривать в комплексе. Так, бессмысленно говорить о непересекающихся интересах вне интересов, совпадающих и взаимоисключающих, поскольку в этом случае сторонам вообще незачем вступать в какие-либо переговоры: каждый участник может реализовывать непересекающиеся интересы в одиночку. Однако, во-первых, в условиях развития интеграционных процессов в мире в различных областях непересекающихся интересов становится меньше, во-вторых, (и это принципиально для переговоров) возможно «подключение» непересекающихся интересов к совпадающим. Стороны могут договориться о взаимной помощи в реализации этих интересов. Например, оказывается, что партнер может сделать это с меньшими затратами, чем непосредственно в этом заинтересованная сторона. В результате непересекающиеся интересы переводятся в разряд совпадающих.

В каждой конкретной ситуации область совпадения или несовпадения интересов участников переговоров может быть больше или меньше. Очевидно, что при большем совпадении, особенно, если совпадают главные интересы сторон по сути обсуждаемой проблемы, переговоры будут ближе к сотрудничеству, при меньшем совпадении – к конфронтации.

Одновременное наличие совпадения и расхождения интересов сторон на переговорах в то же время делает переговоры противоречивой деятельностью, поскольку всегда есть некие основания перейти либо к конкуренции, либо к кооперации с партнером. Но как только это происходит, переговоры исчезают, даже если они сохраняют прежнее название, поэтому не все договоренности являются результатом переговоров. В случае договоренности, основанной только на совпадении интересов, переговоры вовсе не предполагаются, поскольку при отсутствии разногласий достижение договоренности становится чисто технической процедурой.

Из характера соотношения интересов участников переговоров следует важный вывод, заключающийся в том, что поскольку интересы переплетены, собственные интересы могут быть в полной мере реализованы лишь в том случае, когда реализованы и интересы партнера. В противном случае одна из сторон или обе предпримут односторонние действия. В этом смысле можно говорить о взаимозависимости интересов участников переговоров. Однако взаимозависимыми оказываются не только интересы участников переговоров. Деятельность каждого из них зависит от деятельности партнера, поскольку он представляет собой составную часть общей, совместной деятельности; взаимозависимы и их отношения. Кроме того, чем более стороны зависят друг от друга и осознают этот факт, тем более они ограничены в своих возможностях предпринимать односторонние шаги, а, следовательно, тем более они вынуждены искать решение проблемы совместно, т.е. путем переговоров.

Из взаимозависимости вытекает также еще одно важное следствие. Переговоры в принципе могут вестись – и как это часто бывает на практике, ведутся с позиции силы, когда один из участников диктует свои условия и использует различные методы принуждения. Однако, в случае крайне выраженного силового диктата переговоры перестают быть переговорами, поскольку они не учитывают того факта, что сторона, применяющая диктат в свою очередь в силу переплетения интересов, также находится в зависимости от своего более слабого партнера. В итоге переговоры превращаются в иную форму взаимодействия.

Само по себе объективное переплетение интересов, наличие взаимозависимости сторон и осознание им этого факта не достаточны для переговорного процесса. Стороны должны увидеть зоны, где возможен поиск решения, а значит и достижения согласия. Особенно это оказывается актуальным в ситуации вооруженного конфликта. В противном случае, при отсутствии таких зон его участники будут пытаться решить проблему через односторонние действия или бездействовать.

Наконец, последняя характеристика переговоров заключается в том, что этот процесс неоднороден и состоит из нескольких стадий, отличающихся по своим задачам, причем каждая из стадий обладает своими характерными особенностями, и в то же время это единый процесс в том смысле, что любая из стадий не может рассматриваться самостоятельно, вне зависимости от других.

Таким образом, говоря о переговорном процессе, необходимо выделить те его особенности, которые отличают переговоры от других видов деятельности и являются специфическими только для них, причем в данном случае не только в сфере международных отношений, но и в более широком плане. Представляется, что, прежде всего, эти особенности следует выявить, ориентируясь на главную функцию переговоров, т.е. на то, для чего переговоры предназначены.

1.3. Типология международных переговоров

Типология переговоров зависит от тех критериев, в зависимости от которых будет производиться классификация. В логике они называются основаниями деления.

Такими основаниями для классификации переговоров могут являться:

— заинтересованность сторон в переговорах;

— уровень представительства на переговорах;

— потребности участников переговоров;

— обсуждаемые проблемы;

— число участников переговоров;

— степень регулярности переговоров;

— форма переговоров [11, с.155].

В зависимости от заинтересованности сторон американский исследователь Дж. Дин выделяет три типа переговоров:

— переговоры, в которых участники (или один из участников) мало заинтересованы в их положительном исходе;

— переговоры, в которых участники проявляют умеренный интерес к достижению результата;

— переговоры, участники которых реально заинтересованы в совместном решении проблемы [26, с.21].

В зависимости от уровня представительства переговоры принято делить на:

— политические переговоры;

— дипломатические переговоры.

Политические переговоры ведутся на высшем (саммиты) уровне (между главами государств и правительств) и высоком уровне (между министрами иностранных дел). На политических переговорах рассматриваются наиболее принципиальные вопросы международных и межгосударственных отношений. Их участники, как правило, не нуждаются в специальных полномочиях и вправе самостоятельно принимать решения, исходя из национальных интересов своей страны.

Дипломатические переговоры проводятся на уровне дипломатических представителей. Их отличительная особенность заключается в том, что участники переговоров действуют на основании четких инструкций и не вправе принимать самостоятельные решения.

Французский исследователь переговоров Ж.-И. Нирамбер предложил делить переговоры в зависимости от потребностей участников на пять типов:

— переговоры, участник которых стремится удовлетворить потребности противника;

— переговоры, участник которых позволяет противнику попытаться удовлетворить свои потребности;

— переговоры, участник которых пытается удовлетворить потребности противника и свои собственные;

— переговоры, участник которых идет навстречу потребностям противника;

— переговоры, участник которых идет навстречу потребностям противника и своим собственным [26, с.22].

В зависимости от обсуждаемых проблем все переговоры можно классифицировать на:

— переговоры по экономическим вопросам;

— переговоры по военным вопросам;

— переговоры по экологическим вопросам;

— переговоры по гуманитарным вопросам;

— переговоры по политическим и другим вопросам.

В зависимости от числа участников переговоры можно разделить на двусторонние переговоры и многосторонние переговоры (примерами могут служить сессии Генеральной Ассамблеи ООН, конференции и сессии региональных международных организаций – ОАЕ, ОАГ, ОБСЕ, СВМДА, саммиты «Большой семерки»).

В зависимости от степени регулярности выделяют разовые переговоры и регулярные (возобновляемые) переговоры. Отличие вторых заключается в том, что такие переговоры имеют постоянную и преемственную повестку дня (примером могут служить сессии ОБСЕ).

В зависимости от формы проведения переговоры могут проводиться в виде:

— конгрессов;

— саммитов;

— конференций;

— встреч;

— сессий;

— совещаний и т.п.

Разумеется, как всякая классификация, данная типология носит достаточно условный характер.

Одни и те же переговоры можно классифицировать по разным основаниям, перечень критериев для типологии переговоров можно продолжить.

Таким образом, типология международных переговоров может проводиться по различным основаниям. Наиболее традиционным из этих оснований является область, в которой ведутся международные переговоры. В соответствии с ней международные переговоры подразделяются на: политические, дипломатические, торговые и т.п. В связи с проблемой гибкости переговорных механизмов особое внимание следует обратить на характер международных переговоров: ведутся ли они на официальном или неофициальном уровне. Развитие переговорного процесса за последние годы способствовало формированию неофициальных переговоров в качестве важнейшего фактора международных отношений, способных снизить напряженность в ситуациях, где официальные встречи оказывались безрезультатными.

Подводя итоги первой главы можно сделать следующие выводы.

Переговоры, ранее составляющие значительную часть профессиональной деятельности узкого круга политических деятелей и дипломатов, теперь, по мере того, как наше общество становится все более открытым, — неотъемлемый атрибут жизни значительно большего числа лиц и организаций.

Структура переговоров включает две стадии: подготовительную (организационные вопросы, а также определяются цели, задачи, интересы) и переговорную (процедурные вопросы, уточняются позиции, вносятся предложения, ведутся дискуссии, определяются зоны компромисса и рамки будущего соглашения, редактируются и принимаются итоговые документы). Иногда выделяется еще стадия реализации договоренностей (взаимный контроль этого процесса).

Основными критериями для типологии международных переговоров: уровень представительства; обсуждаемые проблемы; число участников; форма переговоров; степень регулярности.

Переговоры могут привести к двум типам результатов: урегулирование проблемы или ее разрешение. Первый тип еще не означает разрешения проблемы, но в ходе переговоров стороны вырабатывают конструктивный способ взаимодействия. Второй тип предполагает достижение соглашения относительно сущности стоящей перед сторонами проблемы к (частичному) удовлетворению сторон.

Глава II. Проблематика международного переговорного процесса

2.1. Совместное решение международных проблем

Совместное решение проблемы – это важнейшая характерная черта переговоров, что и отличает, собственно, переговоры от других способов взаимодействия. Таким образом, переговоры – это диалог между сторонами, обсуждающими идею, информацию и альтернативы, чтобы достичь взаимоприемлемого решения (соглашения) [2, с.9].

На современном этапе роль международных переговоров как средства решения международных проблем многократно возросла.

Создание ООН в 1945 году положило начало широкомасштабному использованию переговоров как основного или, по крайней мере, как преимущественного способа взаимодействия между государствами, организациями и лицами на международной арене.

Особенно отчетливо эта тенденция стала проявляться в последние двадцать лет. Связано это было, в первую очередь, с появлением и деятельностью международных организаций (ООН, ОБСЕ) и с появлением так называемых глобальных проблем, решение которых невозможно в рамках усилий одного государства.

Во-первых, мир сегодня стал не просто «тесным», но и тесно связанным, взаимозависимым. Революции, политические перевороты, военные столкновения в одном районе земли вызывают, благодаря современным средствам коммуникации, положительную или отрицательную реакцию во всех других.

Сталкиваясь друг с другом, втягиваясь как в конфликты, так и в сотрудничество, народы и государства оказываются перед необходимостью понять друг друга.

Во-вторых, мир стал не просто взаимозависимым, но и взаимоуязвимым. Экологические проблемы, угроза взаимного уничтожения в результате ядерной войны сводят на нет возможности силового решения теми или иными странами своих проблем во внешнеполитической сфере [26, с.32].

Вывод однозначен – большая часть современных угроз международной безопасности и миропорядку требует для своего решения новых, прежде всего невоенных подходов, в первую очередь, использования переговоров.

Особенностями современных международных переговоров являются, во-первых, появление так называемых «возобновляющихся переговоров» (сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммиты «Большой семерки», сессии ОБСЕ) и, во-вторых, все более широкое применение такого способа принятия решений, как консенсус.

Таким образом, переговоры являются действенным инструментом построения и регулирования международных отношений, что с особенной очевидностью проявилось во второй половине XX столетия. Это обусловлено целым рядом причин, главная из которых — резко возросшая взаимозависимость мира, а также появление в нем глобальных проблем. «Комплексная взаимозависимость» (определение Р. Кохэна и Дж. Ная), предполагающая множественность параметров, а также наличие глобальных проблем, обусловила необходимость согласованности действий различных участников на международной арене для урегулирования конфликтных ситуаций и осуществления сотрудничества, вследствие чего во второй половине XX в. решение международных проблем объективно стало главной функцией дипломатии.

2.2. Важнейшие общемировые проблемы экологического характера

Переговоры о создании международного соглашения, направленного на противодействие глобальным изменениям климата были начаты в 1990 году под эгидой ООН. Международным сообществом было принято решение заключить сначала рамочное соглашение об основных целях, задачах и принципах совместных действий, а лишь затем начать обсуждение более конкретных обязательств отдельных стран. Так, в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро была принята рамочная конвенция ООН об изменении климата.

В Конвенции определены общие направления деятельности по борьбе с глобальным изменением климата для Сторон, которыми в настоящее время является 190 государств и Европейское сообщество. При этом РКИК ООН предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, учитывающий различный уровень социально-экономического развития стран [23, с.39].

РКИК определяет только общие принципы, обязательства для Сторон Конвенции и основные направления деятельности по решению проблемы изменения климата, в частности, там отмечается, что:

— РКИК предусматривает необходимость учета выбросов и абсорбции парниковых газов Сторонами Конвенции. Данные о зарегистрированных ежегодных выбросах и абсорбции парниковых газов должны регулярно предоставляться в Секретариат РКИК в виде ежегодных отчетов об их инвентаризации – кадастров;

— стороны обязаны формулировать, осуществлять, публиковать и регулярно обновлять национальные программы по смягчению последствий изменения климата путем сокращения антропогенных и абсорбции парниковых газов, а также осуществлять меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата;

— стороны обязаны представлять на периодической основе общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществлению Конвенции.

Вместе с тем, РКИК предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, с учетом различных социально-экономических условий стран. Причем, признается, что основную ответственность за антропогенные изменения климата несут промышленно развитые страны, поэтому они должны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями.

В этой связи на промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой РКИК налагает дополнительные обязательства:

— каждая из указанных Сторон Конвенции должна проводить национальную политику и принимать соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов, защиты и повышения качества своих поглотителей парниковых газов, демонстрируя, таким образом, лидерство в этой области для остальных стран;

— Стороны должны представлять на периодической основе подробную информацию о своих политике и мерах, а также о прогнозируемых в связи с ними антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов;

— Стороны, входящие в Приложение II к РКИК (преимущественно, страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития), обязаны предоставлять финансовую и иную помощь развивающимся странам для выполнения ими своих обязательств по Конвенции, учитывая при этом их конкретные потребности и особенности их социально-экономического развития. Эти подпункты предусматривают помощь по предоставлению доступа к экологически безопасным технологиям и «ноу-хау».

В 1997 году, после нескольких лет напряженных переговоров, был принят дополняющий Конвенцию в части количественных Киотский протокол, обязательств промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой по снижению или ограничению антропогенных выбросов парниковых газов.

Международные переговоры по РКИК ООН и Киотскому протоколу, наверное, самые насыщенные и напряженные по сравнению с другими природоохранными соглашениями. Важно понимать, что противодействие глобальным изменениям климата – задача не только экологическая. Меры по ограничению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения оказывают прямое воздействие на развитие энергетического сектора, сельского, лесного хозяйства и других секторов экономики, влияют на международную торговлю энергоресурсами и технологиями. Следовательно, решение этой проблемы напрямую затрагивает социально-экономические и политические интересы стран мира.

Сам Киотский протокол – компромиссное соглашение и далеко не идеальное. Его следует рассматривать как первый, пилотный проект – обкатку предлагаемых подходов к решению климатической проблемы. В зависимости от того, насколько успешным будет его первый период, в будущем можно будет расширять масштабы его применения, видоизменять отдельные его положения или искать какие-то радикально иные подходы.

Официальные переговоры по будущему климатическому режиму на период после 2012 года, когда заканчивается действие первого бюджетного периода Киотского протокола, уже начались.

В настоящее время это – ключевой пункт повестки дня, причем не только в переговорах по РКИК ООН и Киотскому протоколу, но и для Организации Объединенных Наций, «Группы восьми» и многих других международных и региональных форумов.

Таким образом, важно осознавать, что изменения климата уже происходят и, как утверждают прогнозы ученых, в будущем, вероятно, будут лишь усиливаться. Поэтому вне зависимости от того, причастен ли к ним человек или нет, необходимо предпринимать меры по противодействию этим изменениям, сдерживать темпы роста температуры с тем, чтобы избежать опасных и необратимых последствий для природы, экономики и общества в будущем. Также уже сейчас надо пытаться приспособиться — адаптироваться и минимизировать негативные воздействия прогнозируемых климатических изменений и максимально эффективно использовать выгоду от них там, где это возможно.

Поэтому неслучайно одним из ключевых принципов Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) — международного соглашения, направленного на противодействие глобальным климатическим изменениям — является положение о том, что там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная определенность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки принятия мер, учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с изменениями климата должны быть экономически эффективными для обеспечения глобальных благ при наименьших возможных затратах.

2.3. Международные переговоры по проблемам ядерной безопасности

Ядерная безопасность зависит от успеха переговоров по ЕвроПРО, заявил экс-министр иностранных дел России, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов выступая на прошедшей в июне 2012 г. в Берлине международной конференции «Актуальные проблемы нераспространения ядерного оружия» [27].

«Нынешний конфликт между Россией и США в области создания европейской системы противоракетной обороны — наглядный пример того, что сегодня, более чем два десятилетия после окончания холодной войны, старая логика противостояния по-прежнему оказывает глубокое воздействие на умы политиков и экспертов. Никакого движения вперед в области ядерной безопасности не будет, если не будет движения вперед между Россией и США – это очевидная вещь. Залогом успеха международного переговорного процесса в сфере ядерной безопасности является взаимопонимание между Россией и США. Подписание два года назад в 2010 г. договора СНВ III – это не конец переговорного процесса, это его начало. Переговорный процесс в сфере ядерного разоружения между Россией и США должен быть продолжен вне зависимости от результатов выборов в США», — рассказал Игорь Иванов [27].

Конференция «Актуальные проблемы нераспространения ядерного оружия», организована Международным Люксембургский форумом по предотвращению ядерной катастрофы. В ходе работы конференции рассмотрены вопросы состояния и перспектив процесса сокращения и ограничения ядерных вооружений и ядерного нераспространения.

В ходе работы конференции Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор отметил зависимость ядерной безопасности и развития обычных вооружений: «Снижение ядерных угроз рассматривается в непосредственной связи с балансом обычных вооружений, развитием высокоточного оружия и перспективами взаимодействия государств в сфере противоракетной обороны» [27].

По словам Кантора, препятствия на пути сотрудничества по ПРО хорошо известны. В этом отношении эксперты Люксембургского форума сохраняют определённый оптимизм по перспективе достижения компромисса на основе последних разработок Института мировой экономики и международных отношений и Евроатлантической инициативы по безопасности, где представлены такие варианты архитектуры Европейской ПРО и меры доверия, которые могут быть согласованы руководством России, США и НАТО. Это могло открыть путь к тесному сотрудничеству в этой сфере.

В работе конференции принимали участие авторитетные государственные деятели и международные эксперты. В том числе: экс-министр обороны США Уильям Перри, вице-президент РАН Николай Лавёров, уполномоченный Федерального правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Рольф Никель, начальник отдела по мирному использованию атомной энергии МИД Германии Сьюзан Бауманн, президент Пагуошского движения Джаянта Дханапала, председатель Правления Стокгольмского института исследования проблема мира Горан Леннмаркер, директор Центра «Восток-Запад» Университета штата Мэриленд, академик РАН Роальд Сагдеев.

В своих выступлениях участники отмечали, что главные угрозы для мировой ядерной безопасности сегодня – это возможность получения террористическими организациями доступа к ядерным материалам, опасность краха режима Договора о нераспространении ядерного оружия и всего режима нераспространения из-за неудачи урегулирования текущих ядерных кризисов в Иране, Северной Корее и неудовлетворительное выполнение государствами обязательств по нераспространению ядерного оружия, выраженное в слабости мер контроля и принуждения к выполнению обязательств по нераспространению.

Специальные заседания конференции были посвящены роли Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ в укреплении режима нераспространения оружия массового уничтожения. Эксперты также обсудят состояние Договора о нераспространении ядерного оружия после конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Конференция в Берлине приурочена к 5-й годовщине создания Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы — одной из наиболее представительных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Таким образом, за время своего существования Люксембургский форум провёл большое количество мероприятий и конференций на высоком уровне, на которых были достигнуты серьёзные результаты. Форуму удалось установить тесные связи и взаимопонимание с ведущими мировыми политиками и организациями, и за 5 лет работы он превратился в одну из самых влиятельных неправительственных международных организаций, занимающихся вопросами ядерного нераспространения и разоружения.

В состав Консультативного Совета Форума входят более 50 наиболее авторитетных и хорошо известных в мире экспертов по ядерной безопасности из 14 государств.

Подводя итоги второй главы можно сделать следующие выводы.

Следует отметить, что глобализация современного мира вынуждает страны даже при наличии враждебных отношений идти на переговоры и обсуждение тех или иных вопросов. Политическое развитие мира, как и вообще любое развитие далеко не всегда идет плавно. На определенных этапах мы оказываемся свидетелями превалирования силовых форм воздействия (например, в Ираке, в Косово) над переговорными процессами. Однако, если говорить об общей исторической тенденции, то она в силу роста взаимозависимости и взаимоуязвимости в современном мире делает международные переговоры главным механизмом урегулирования конфликтных отношений и осуществления сотрудничества, «основной формой взаимодействия государств» на международной арене. В результате сами международные переговоры выступают важнейшим фактором глобального развития мира.

Проблематика современного международного переговорного процесса затрагивает важнейшие общемировые и региональные проблемы экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, вопросы экологии, ядерной безопасности, борьбы против наркомании и организованной преступности.

Переговоры о принятии Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН) были начаты в феврале 1991 года. Конвенция была открыта к подписанию 4 июня 1992 г. на состоявшейся в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 21 марта 1994 г. вступила в силу. РКИК ООН была разработана как ключевой инструмент международного сотрудничества по смягчению негативных последствий изменения климата и снижения антропогенной нагрузки на атмосферу Земли. Однако в Конвенции определены лишь общие направления деятельности по борьбе с глобальным изменением климата (в связи с этим она носит рамочный характер). РКИК ООН стала первым международным соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата и его последствиями.

В Конвенции определены общие направления деятельности по борьбе с глобальным изменением климата для Сторон, которыми в настоящее время является 190 государств и Европейское сообщество. При этом РКИК ООН предусматривает применение важнейшего принципа общей, но дифференцированной ответственности, учитывающий различный уровень социально-экономического развития стран. Признается, что основную роль в борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями должны играть промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, которые в процессе своего экономического развития внесли больший вклад в совокупный объем антропогенных выбросов парниковых газов (принцип исторической ответственности).

В дополнение к РКИК ООН на Третьей Конференции Сторон РКИК, проходившей в Киото в 1997 г., был разработан и принят Киотский протокол. Однако он вступил в силу лишь через 7 с лишним лет с момента его подписания.

Международное сотрудничество в области обеспечения ядерной безопасности преследует несколько основных целей: уменьшение возникновения ядерного конфликта, совершенствование механизма предотвращения распространения ядерного оружия, сокращение и ликвидация ядерного оружия на многосторонней основе, предоставление взаимопомощи в случае ядерной аварии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международные переговоры, будучи частью системы международных отношений, с одной стороны, испытывают на себе их влияние, выступая инструментом при решении целого комплекса внешнеполитических, а в ряде случаев и внутриполитических задач, с другой — сами воздействуют на международные отношения, во многом определяя и формируя их. Причем часто влияние процесса и результата проведенных переговоров не ограничивается непосредственными участниками переговоров, а распространяется на международные отношения в целом.

По мере развития системы международных отношений меняется роль и место переговоров в ней. На протяжении мировой истории международные переговоры всегда были альтернативой силовых, прежде всего, военных методов решения, и в то же время составляли диалектическое единство с ними: войны заканчивались мирными переговорами, силовой нажим часто использовался в качестве стимула к началу переговоров, а переговоры предпринимались для предотвращения войн или, напротив, велись в тактических целях для, того, чтобы в дальнейшем использовать военные действия.

Все вышеизложенное в работе позволило сделать следующие выводы.

1. Переговоры – одно из важнейших средств, в первую очередь, дипломатической деятельности. Часто переговоры просто отождествляют с дипломатией. Саму дипломатию зачатую определяют как искусство ведения переговоров. По определению французского дипломатического словаря переговоры являются смыслом существования не только дипломатического агента как главы миссии, но и всей дипломатии в целом, все же остальные формы и виды официальной деятельности дипломата занимают по отношению к ней подчиненное положение.

2. На современном этапе исторического развития международные переговоры не только перестают играть подчиненную роль по отношению к военным методам воздействия и приобретают самостоятельное значение, но и являются основным, а во многих случаях единственно возможным средством решения международных проблем в конфликтных ситуациях.

Развитие интеграционных процессов в мире также обусловливает возрастание роли переговоров как средства осуществления международного сотрудничества.

Именно направленность на совместное с противоположной стороной решение международных проблем, будь то в рамках конфликтных отношений или сотрудничества, отличает переговоры от односторонних действий, является их главным предназначением на международной арене и составляет основную функцию переговоров.

Совместная работа участников над международными проблемами ведет не только к их решению, но и к более глубокому пониманию сторонами международных отношений в целом.

Однако, кроме совместного решения проблем, международные переговоры обладают другими функциями и, соответственно, могут использоваться и используются во внешнеполитической деятельности с различными целями. Некоторые из этих функций достаточно хорошо согласуются с главной функцией переговоров и способствуют ее реализации, среди них, например, информационно-коммуникативная функция или функция регуляции, контроля, координации действий.

3. Действительная необходимость решать современные проблемы дипломатическими средствами внесла в процесс международных переговоров целый ряд новых моментов. Прежде всего, в связи с ростом количества глобальных проблем и их актуальности во второй половине XX столетия в мире в целом возросло значение международных переговоров как средства решения международных проблем, а также увеличилось число ведущихся в мире переговоров. Расширилась проблематика международных переговоров, в них стало вовлекаться большое количество людей, как непосредственно участвующих в переговорах, так и выполняющих функции экспертов; усложнились и обсуждаемая тематика, и структура переговорных форумов.

4. Проблема изменения климата в настоящее время решается на международном и региональном уровнях, а также усилиями отдельных государств. Деятельность мирового сообщества в этом направлении осуществляются при самом активном участии ООН. Под эгидой этой организации принята Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК ООН), а затем Киотский протокол. Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун свой первый официальный доклад в начале 2007 г. посвятил именно вопросам климата, отметив, что «опасность, которую представляют войны для всего человечества и для нашей планеты, как минимум, сравнима с угрозой климатических изменений и глобального потепления».

В рамках 62-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые в истории вопросы изменения климата обсуждалась на уровне глав государств и правительств. При этом обсуждения не ограничивались экологическими вопросами, но затрагивали и такие сферы как проблема преодоления бедности, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, долгосрочные планы социально-экономического развития стран.

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды, в том числе и в ядерной энергетике, сегодня становится все более актуальным. Ядерная опасность не признает государственных границ, не имеет национальности. Ядерные объекты и технологии остаются опасными для человечества, независимо от того, на территории какой страны они размещены. И это связано, в первую очередь, с важностью проблемы окружающей среды для всей планеты. Для современной цивилизации характерными чертами стали увеличение численности населения, высокий уровень промышленного развития, и объективно обусловленный этим бурный рост энергетического сектора в целом и, ядерной энергетики в частности.

Международное сотрудничество в области обеспечения ядерной безопасности преследует несколько основных целей: уменьшение возникновения ядерного конфликта, совершенствование механизма предотвращения распространения ядерного оружия, сокращение и ликвидация ядерного оружия на многосторонней основе, предоставление взаимопомощи в случае ядерной аварии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. – М.: «Дашков и К», 2008.- 284 с.

- Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. — М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002.- 319 с.

- Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. — М.: Норма-М, 2003. – 373 с.

- Вуд Д., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол.- М.: Юрид. лит. 1976. – 346 с.

- Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Автор-составитель И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 431 с.

- Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. Истоки становления и перспективы развития. — М.: Инфра – М, Норма, 2003. – 285 с.

- Кисинджер Г. Дипломатия. — М.: «Ладомир», 1994. – 329 с.

- Кузьмин Э.П. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. — М.: «Юридический колледж МГУ», 2006. – 289 с.

- Кукушкин В.С. Деловой этикет: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. – 304 с.

- Курбатов В.И. Искусство управлять общением.- Ростов н /Д.: «Феникс», 2008. – 275 с.

- Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. — М.: Аспект-Пресс, 1997. – 317 с.

- Лукашук И.И. Дипломатические переговоры и принимаемые на них акты. — М.: «Nota bene», 2004. – 285 с.

- Лукашук И.И. Искусство деловых переговоров. — М.: БЕК, 2008. – 311 с.

- Некоторые вопросы протокольной практики: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.Н. Шевченко.- М.: Эксмо, 2007. – 311 с.

- Озеров О. Дипломатия в эпоху информационных технологий // Международная жизнь. — 2007. — № 4.- С. 48-51.

- Почепцов Г.Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2001. — 656 с.

- Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. — М.: Эксмо, 2009. – 374 с.