Норма рабочего времени – это единица, с которой должен считаться как работодатель, так и наемный рабочий. Рабочее время – это название периода, в течение которого рабочий должен выполнять свои трудовые обязанности. Обычно рабочее время прописывается в трудовом договоре. Работодатели имеют относительную свободу в плане создания условий соглашения с сотрудниками по поводу рабочего времени. Но все же нужно действовать в рамках Трудового Кодекса, нарушение условий которого карается законом. Например, нельзя заставлять сотрудника работать больше того промежутка времени, что указан в статьях.

Правовое регулирование рабочего времени

Рабочие часы регулируются гл. 15 ТК РФ. Именно в этой главе собраны статьи, где прописаны нормативы, связанные с лимитами рабочего времени, зависимыми от категории. Также в расчет принимается исчисления и отчетность организации. Но стоит помнить, что закон всегда стоит на стороне граждан, потому защищает их интересы перед работодателями.

В законе установлена недельная продолжительность рабочих часов. Россия практикует пятидневную рабочую неделю, и норма, что в ней учитывается каждый час. Что касается рабочеговремени, которое человек может без вреда для своего здоровья потратить в сутки – это 8 работа/час. Получается, что в неделю рабочий должен получить 40 работа/час. Рассматриваемое положение является базовым, и его нарушение чревато наказаниями. Если работника вынуждают работать больше обозначенного времени, он может обратиться за защитой к государству. Дальше специализированные органы инициируют проверку предприятия, чтобы убедиться, что оно действует соответственно актуальным правилам.

Но иногда существуют ситуации, когда допустимо превысить обозначенные нормы. Причем законодательство такие превышения также оговаривает, только в отдельных статьях. Таким образом, можно выделить несколько режимов, согласно которым строиться рабочеевремя. Также рабочая норма по часам может быть превышена, если речь о предприятии, имеющем сезонную специфику работы или на которые действуют региональные факторы.

Чтобы подробнее разобраться, что такое норма на федеральном уровне, нужно уточнить на каких отрезках времени происходит исчисление рабочих часов. Например, в течение месяца, квартала или года. Но при этом главным ориентиром остается недельный и суточный режим. Ведение отчета ложится на плечи работодателя. Именно он проверяет, сколько времени сотрудники тратят на выполнение работы. Проверяющая организация может сделать выводы о правильности ведения трудового режима.

Согласно тому, что говорит норма, работодатели могут предложить своим сотрудникам несколько вариантов рабочего режима:

- Пятидневку. Работники должны выходить на работу 5 дней из 7 и отбывать 8 работа/час в сутки. Обычно коллектив отдыхает в субботу и воскресенье.

- Шестидневку. Сотрудники должны быть на работе в течение 6 дней в неделю, а на отдых выделяется всего один выходной. Но за каждый час доплачивают.

- Гибкий график. Отличительная особенность такого графика – скользящие выходные. Можно работать даже в режиме 3/3, но количество работа/час в день обычно больше нормы в 8. Правда, такие переработки компенсируются большим количеством выходных.

Но правила могут меняться зависимо от того, о каких сотрудниках идет речь, и какую работу они выполняют за выделенный на неё час.

Законодательная основа трудового распорядка

Рабочее время работника регулируется главами 15-16 ТК. Если откроете пятнадцатую главу, сможете ознакомиться с общими положениями, а в 16 все нюансы расписаны более подробно. Например, собрана информация о точных режимах для рабочего времени и о том, как действует трудовой распорядок. Руководство компании должно быть не только ознакомлено с рассматриваемыми нормами, но и соблюдать их. Иначе вмешаются контролирующие органы.

Основные положения времени работы

Продолжительность рабочего времени контролируется, но в законе достаточно места, что совершить маневр. Поэтому большинство организаций вполне могут сами формировать максимально комфортный трудовой график. Хотя базовым является режим 40 часов в неделю и 8 часов в сутки. Причем рассматриваемая норма является настолько оптимальной, что её приняли в большинстве социально ориентированных стран. Так сотрудники смогут не только отлично справляться со своей работой, но и отдыхать.

Обычно трудовая неделя заканчивается в пятницу, а начинается в понедельник. Но в законе предусмотрено несколько лазеек. Например, сотрудники могли получать скользящие выходные и отдыхать в другие дни помимо субботы и воскресенья.

Не помешает разобраться, что именно считается рабочим временем. Так называют период, когда работники выполняют рабочие задачи или готовятся к их выполнению. Такое определение важно, когда идет речь об отсчете рабочего времени при графике без нормы или сменном режиме работы, поскольку в таких случаях используется сдельная оплата. Согласно нормативам, в категорию рабочего времени входит даже медосмотр нужный для работы.

Что касается дороги с работы и на работу не считается рабочим временем, потому оплачиваться не будет. Не оплачивается обеденный перерыв и время, что человек тратит на переодевание. Но начальство должно позаботиться о том, чтобы сотрудники не только эффективно работали, но и полноценно отдыхали. Иначе это будет считаться нарушением правил, а значит работодателя будет ждать наказание.

Разновидности рабочего времени

Часырабочего времениучитываются по-разному. Их выделяют в несколько видов трудового периода, хотя стандартной является продолжительность 40 часов в неделю и 8 часов в сутки. Они распределены неравномерно зависимо от выбранного режима работы. А на данный момент самыми популярными режимами являются следующие:

- Суточная работа. Работники работают 24 часа в сутки за одну смену. При этом подобный трудовой режим вознаграждается повышенной оплатой.

- Неполный день. Такой режим по нормативам можно установить, получив просьбу сотрудника. Но работать неполный рабочий день могут только определенные категории граждан. В частности, беременные, инвалиды, несовершеннолетние. Оплачивается только отработанный период или расчет ведется согласно количеству выполненных задач.

- Сокращенный режим. Рассматриваемый график предусматривает работу, занимающую меньше 40 часов в неделю. Предоставляется только некоторым категориям сотрудников.

- Сверхурочная работа. Такой формат графика может использоваться только периодически, и если данная форма отношений прописана в договоре. Начальство должно выдать письменный приказ и получить официальное согласие работника на сверхурочную работу. Если условия прописаны в договоре, согласие работников не обязательно.

- Ненормированный режим учета. Используется для работ сезонного характера, а также по причине особой специфики профессиональной деятельности. Но за такую работу предусматривается более выгодная оплата.

Иногда норма может быть снижена согласно профессиональной специфике. Для примера, рассмотрим работу водителя. Чтобы хорошо справляться со своими обязанностями, ему нужен периодический отдых. Если компании-работодатели нарушают такой трудовой режим и права работников, сотрудники могут обратиться в суд или подать жалобу в соответствующие госорганы.

Законная продолжительность рабочего дня

Время рабочего дня прописано в ст. 91 ТК РФ, как норма. За точку отсчета принимается период, что рабочий должен потратить на работу в течение суток или в какой-то другой предусмотренный законом промежуток времени. Но сложно сказать, какой формат продолжительности рабочего дня является оптимальным, поскольку норма является плавающей. На данный момент оптимальным считается только один формат рабочего графика – 40 часов в неделю. Но существуют разные категории работников, которым могут учитывать послабление.

К тому же есть работники, которых нельзя привлекать к труду в ночное время, а другие категории нуждаются в большем времени на отдых, поэтому с продолжительностью их работы также возникают проблемы. Причем дополнительные часы для отдыха могут предоставляться не только при повышенной физической, но и психологической нагрузке.

Многое зависит от категории, к которой относится работник, продолжительность работы которого рассматривается. Для примера рассмотрим случай с несовершеннолетними сотрудниками, рабочее время которых может быть распределено, зависимо от их возраста и выполняемых обязанностей:

- Норма 14 лет – до 4 часов;

- Нормы 15 лет – 5 часов в сутки;

- Норма от 16 до 18 лет – можно работать до 7 часов в день.

В случае, когда подросток параллельно с работой учиться, согласно норме, в сутки 14-16 летние подростки могут работать не более 2,5 часов, а 16-18 лет смогут тратить на работу только 4 часа.

Но на подобные ослабленные рабочие режимы могут рассчитывать не только подростки, но и инвалиды. Точные расчеты рассматриваемых послаблений можно сделать, только если знать какой формат инвалидности у человека (вид и степень болезни). К тому же иногда работникам с инвалидностью можно не выполнять определенные задания (например, носить тяжелые предметы). Похожие ограничения существуют для беременных женщин.

Если речь об опасных для жизни и здоровья работах, тогда время на выполнение таких работ в неделю 30 часов. И то, только если на это есть согласие работника. Также временные лимиты установлены для граждан, которые работают по совместительству – до 4 часов на каждой работе. Если одно из рабочих мест будет потеряно, можно выходить на полный рабочий день.

Оплата выполняется согласно отработанному времени или выполненной работе. Использовать сниженную ставку работодатель не имеет права. В противном случае работник может подать жалобу на дискриминацию. Также работника нельзя лишить отпуска.

Режим трудового дня

Учет рабочего времени ведется согласно принятому режиму. Режим – это время, которое работник тратит на выполнение своих трудовых обязанностей. Устанавливает режим соглашение и внутренний регламент организации. Помимо основной работы, которую должен выполнить работник за 40 часов трудовой недели или ежедневное трудовое время включает несколько важных параметров.

Перечисленные периоды должны быть включены в рабочее время и соответственно оплачены.

| Периоды, что включают в рабочий день | Периоды, что не включают в рабочий день | ||

| Время на прием пищи (если рабочий остается на рабочем месте, а работа не предусматривает перерыва на обед). | Часть 3 ст. 108 ТК РФ | Установленный перерыв для приема пищи и отдыха | Часть 1 ст. 108 ТК РФ |

| Перерыв, который берет молодая мать, чтобы покормить младенца. | Статьи 258, 264 ТК РФ | Перерывы если рассматривать рабочийдень, что разделен на несколько частей | Статья 105 ТК РФ |

|

Специальные перерывы в рабочее время Простой (вынужденный), если он наступил по причине проблем технологического характера или трудностей другого типа Промежуток времени, необходимый для обогрева (используется, если речь о рабочем месте на Крайнем Севере, но только для зимнего периода); |

Статья 109 ТК РФ | Перерывы специального характера, если они установлены ПВТР | Статья 109 ТК РФ |

Особенности учета рабочих часов

Табель учета рабочего времени – это инструмент, благодаря которому ведется учет часов, в течение которых работник был на работе. Табель должна использовать каждая компания, что заинтересована в соблюдении положенных норм. С помощью табеля можно зафиксировать все важные нюансы, связанные с рабочими часами. Табель делиться на несколько полей, где указывается время прибытия сотрудника, а также когда он ушел. Также в табеле указывается, когда рабочий опаздывает, перерабатывает и уходит на больничный.

Табель предусматривает несколько форматов, по которым ведется учет времени:

- Недельный;

- Поденный;

- Обобщенный.

Иногда в табеле можно встретить другие форматы, по которым выполнен учет, хоть и менее популярные. Например, месячные, квартальные и даже годовые форматы. Как правило, такие табели используются, если сотрудники работают по методу вахты. Организация сама выбирает, каким табелем пользоваться. К тому же иногда рабочие часы могут быть разбросаны и регулируются собственным внутренним распорядком.

Получить юридическую помощь по вопросу учета рабочего времени можно на нашем сайте.

Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 91 ТК РФ

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

(часть третья введена Федеральным законом от 22.07.2008 N 157-ФЗ)

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.

Добавить в «Нужное»

Виды рабочего времени

По общему правилу рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).

Существует несколько видов рабочего времени.

Виды рабочего времени по его продолжительности

В зависимости от продолжительности рабочего времени различают следующие его виды:

- нормальное;

- сокращенное;

- неполное.

Рабочее время нормальной продолжительности

Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым кодексом не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Такая максимальная продолжительность рабочего времени распространяется на большинство работников.

Сокращенное рабочее время

Уже из названия этого вида рабочего времени становится понятно, что продолжительность такого рабочего времени меньше нормальной продолжительности рабочего времени, установленной ТК РФ.

Сокращенное рабочее время устанавливается определенным категориям работников (ст. 92, 320, 333, 350 ТК РФ). Разобраться, каким именно, поможет наша таблица.

| Категория работников | Максимальная продолжительность рабочего времени |

|---|---|

| Работники в возрасте до 16 лет | 24 часа в неделю* |

| Работники в возрасте от 16 до 18 лет | 35 часов в неделю* |

| * Если несовершеннолетний работник, получающий общее образование или среднее специальное образование, в течение учебного года совмещает работу с учебой, то продолжительность его рабочего времени не может превышать половины норм, установленных для несовершеннолетних работников. То есть при совмещении учебы с работой максимальная продолжительность рабочего времени составит: — 12 часов неделю – для работников в возрасте до 16 лет; — 17,5 часов в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет. |

|

| Работники-инвалиды I и II групп | 35 часов в неделю |

| Работники, условия труда на рабочих местах которых по результатам спецоценки отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда | 36 часов в неделю** |

| ** Данной категории работников продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени увеличивается на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору. При этом работнику выплачивается денежная компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективным договором. | |

| Женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 36 часов в неделю*** |

| *** Такая максимальная продолжительность рабочего времени устанавливается данной категории работников, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. | |

| Педагогические работники | 36 часов в неделю**** |

| **** Конкретная максимальная продолжительность рабочего времени педагогических работников зависит от должности и/или специальности. Так, например, продолжительность рабочего времени педагогов-психологов составляет 36 часов в неделю, а учителей-логопедов — 20 часов в неделю (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601). | |

| Медицинские работники | 39 часов в неделю***** |

| ***** Конкретная максимальная продолжительность рабочего времени медицинских работников в зависимости от должности и/или специальности работника установлена Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 N 101. |

Продолжительность рабочего времени работника прописывается в трудовом договоре на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов спецоценки.

Важно отметить то, что если работнику уставлено сокращенное рабочее время, то труд такого работника оплачивается как за полное рабочее время.

Неполное рабочее время: что это такое

По соглашению между работодателем и работником последнему может быть установлено неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ).

Под неполным рабочим временем может подразумеваться:

- неполный рабочий день/смена. К примеру, у работодателя установлен восьмичасовой рабочий день. Но по договоренности с работодателем работник трудится 6 часов в день;

- неполная рабочая неделя (в том числе с разделением рабочего дня на части). Например, у работодателя установлена пятидневная рабочая неделя, но конкретный работник трудится лишь 4 дня в неделю;

- совмещение неполного рабочего дня/смены с неполной рабочей неделей.

Неполное рабочее время может быть:

- установлено сразу при приеме на работу или же уже в ходе трудовой деятельности работника;

- установлено на неопределенный срок или на срок, определенный сторонами трудового договора.

Неполное рабочее время: кому устанавливается

Как мы уже сказали выше, неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работодателем и работником. То есть если, например, работник хочет трудиться неполное рабочее время, работодатель может ему в этом и отказать. Но есть случаи, когда работодатель обязан установить работнику неполное рабочее время. Сделать это он должен (ст. 93 ТК РФ):

- по просьбе беременной работницы;

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет;

- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- по просьбе работника, который ухаживает за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н.

В тех случаях, когда установление неполного рабочего времени работнику является обязанностью работодателя, неполное рабочее время устанавливается на обозначенный работником срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, являющихся основанием для обязательного установления такого рабочего времени. Например, если неполное рабочее время устанавливается по просьбе родителя ребенка в возрасте до 14 лет, то в режиме неполного рабочего времени этот работник может трудиться максимум до достижения ребенком 14 лет.

При обязательном неполном рабочем времени режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы/смены, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

Кстати, к обязательным случаям установления неполного рабочего времени также относится ситуация, когда работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, желает выйти на работу в режиме неполного рабочего времени с сохранением пособия по уходу (ст. 256 ТК РФ). Напомним, что необязательно отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен именно маме этого ребенка – в отпуск по уходу может уйти, к примеру, отец ребенка или бабушка (ст. 256 ТК РФ, п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).

И раз уж мы заговорили о неполном рабочем времени при нахождении в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, хотелось бы заострить внимание на одном значимом моменте. Так как в такой ситуации работник получает и зарплату, и пособие по уходу за ребенком, ФСС тщательно следит за тем, чтоб рабочий день такого работника не был сокращен формально, например, всего на несколько минут. Если Фонд такое обнаружит, он откажет в выплате «детского» пособия (см, к примеру, Определение ВС от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778). Правда, стоит отметить, что ФСС так и не разъяснил, какой именно продолжительности должен быть рабочий день, чтобы со стороны проверяющих не было претензий к выплате пособия по уходу за ребенком.

Гарантии при неполном рабочем времени

При неполном рабочем времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Важным аспектом неполного рабочего времени является то, что такой режим не делает работника неполноценным в плане его трудовых прав. То есть, к примеру, работнику, трудящемуся на условиях неполного рабочего времени, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется той же продолжительности, что и работникам, занятым полный рабочий день. И трудовой стаж «неполного» работника исчисляется в обычном порядке.

Виды учета рабочего времени

В обязанности работодателя входит ведение учета рабочего времени, фактически отработанного каждым из его сотрудников. Для целей этого учета используется табель учета рабочего времени.

Учет рабочего времени необходимо вести, чтобы понимать, отработал ли каждый работник свою норму. Ведь неотработанное работником время работодатель не обязан оплачивать. Кроме того, недоработка может служить поводом для дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ). Если же работник напротив перерабатывал, то в данном случае уже может идти речь о сверхурочной работе, которая должна быть соответствующим образом оплачена.

Напомним, что о порядке привлечения работника к сверхурочной работе можно прочитать в ст. 99 Трудового кодекса, о порядке оплаты такой работы – в ст. 152 ТК РФ.

Различают следующие виды учета рабочего времени:

- поденный;

- недельный;

- суммированный.

Поденный учет рабочего времени

При таком учете рабочего времени учетный период составляет день.

При поденном учете установленная ежедневная норма рабочего времени не может меняться в разные дни недели. То время, которое работники отрабатывают сверх этой нормы, признается сверхурочной работой.

Как правило, поденный учет рабочего времени ведется в отношении работников, которым установлена предельная продолжительность рабочего дня/смены.

Недельный учет рабочего времени

При таком виде учета рабочего времени учетный период составляет неделю, в течение которой в разные дни/смены может устанавливаться разная продолжительность рабочего дня/смены, но при этом соблюдается законодательно установленная максимальная недельная продолжительность рабочего времени. Подсчет времени, отработанного работниками сверхурочно, производится по окончании недели.

Суммированный учет рабочего времени

Если по условиям производства/работы в организации (ИП) в целом или при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для конкретной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, то работодатель имеет право ввести суммированный учет рабочего времени, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов (ст. 104 ТК РФ).

При суммированном учете рабочего времени учетный период составляет месяц, квартал, но:

- не более года – для обычных работников;

- не более трех месяцев – для работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. При этом для данной категории работников учетный период может быть увеличен, но не более чем до одного года, если по причинам сезонного и/или технологического характера установленная продолжительность рабочего времени не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца. Возможность увеличения учетного периода в такой ситуации должна быть предусмотрена отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором.

Поясним смысл суммированного учета рабочего времени на примере. Допустим, у работодателя установлена пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Учетный период составляет календарный месяц. Следовательно, к примеру, в октябре 2021 г. часовая норма рабочего времени при 40-часой рабочей неделе составит 168 часов. Соответственно, именно это время работник должен отработать в этом месяце. То, что работник отработает сверх этой нормы, будет считаться сверхурочной работой.

Определить норму рабочего времени в часах в том или ином месяце при пятидневной рабочей неделе вы можете, воспользовавшись нашим:

- производственным календарем на 2021 год;

- производственным календарем на 2022 год.

Пример расчета сверхурочной работы и ее оплаты при суммированном учете рабочего времени вы найдете в отдельной консультации.

Как вести учет рабочего времени

Каждый работодатель самостоятельно решает, как именно он будет вести учет рабочего времени. Выбранный способ учета нужно отразить в локальном нормативном акте (ЛНА), с которым необходимо ознакомить работников.

Например, в ЛНА можно прописать, что учет рабочего времени будет вестись посредством пропускной системы с фиксацией времени прихода сотрудника на работу и времени его ухода.

Кстати, некоторые работодатели для учета рабочего времени используют дактилоскопическую регистрацию. Проще говоря, когда работник при приходе на работу и уходе с нее прикладывает палец к специальному устройству и таким образом фиксируется время прихода/ухода. Так вот, если и вы хотите использовать такой способ учета, не забудьте получить от работников письменное согласие на дактилоскопирование.

Рациональное распределение рабочего времени позволяет успешно справляться с выполнением служебных обязанностей, повышать производительность труда, затрачивая минимум усилий. В соответствии с трудовым законодательством на предприятиях и в организациях производится учет рабочего времени сотрудников. Он позволяет точно рассчитывать их заработную плату, корректировать график работы и укреплять трудовую дисциплину. При учете трудовых затрат активно используются специальные компьютерные программы.

Значение и осуществление тайм-менеджмента

Рациональное распределение рабочего времени (тайм-менеджмент) позволяет:

- Выделить наиболее важные задачи, которые необходимо решить в рабочее время, определиться с очередностью их решения;

- Найти самые простые, эффективные и быстрые способы выполнения служебных заданий;

- Высвободить время на отдых, восполнение профессиональных знаний или решение дополнительных деловых вопросов.

Планированием рабочего времени особенно важно заниматься тем, кто занят «свободной работой» (трудится удаленно по интернету, занимается домашним бизнесом, руководит рабочим коллективом и т. д.).

Использование матрицы Эйзенхауэра

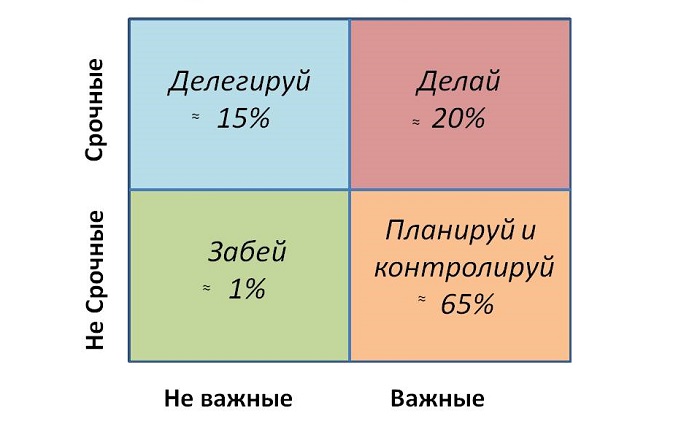

Это один из наиболее популярных методов распределения рабочего времени. Его суть состоит в разделении служебных занятий по важности и срочности исполнения на четыре группы:

A. Дела первостепенной важности и срочности;

B. Важные, но не срочные занятия;

C. Срочные дела второстепенной важности;

D. Наименее важные задания, не требующие срочного выполнения.

При систематическом правильном подходе к распределению рабочих часов большая часть заданий относится к группе «В». Если их не успевают выполнить в запланированные рабочие дни, они переходят в категорию «А».

Дела, относящиеся к категории «С», можно передать помощникам (например, руководитель отдела может перепоручить сотруднику упорядочение документации).

Правила и принципы распределения рабочего времени

Для удобства рабочий день разбивают на три части: начало, основное время работы и завершение.

На утренние часы обычно планируется выполнение самых трудоемких и наименее интересных дел. В этот период отдохнувший и позитивно настроенный человек способен работать с наибольшим энтузиазмом и отдачей.

Планируя выполнение заданий в основное рабочее время, важно придерживаться следующих правил:

- Сосредоточиваться на выполнении неотложных дел, передавая решение вспомогательных вопросов помощникам;

- Установить для себя четкие реальные сроки выполнения задания («завершить составление отчета к 16.00») и строго их придерживаться;

- Поддерживать порядок на рабочем месте, чтобы избежать потери времени на поиск нужных документов или рабочих инструментов;

- Не распыляться на решение вопросов, отвлекающих от выполнения намеченной работы;

- По возможности выполнять рутинные задания «порциями», чередуя их с более интересными делами;

- Стараться избегать накопления заданий, относящихся к категории «А».

Завершающая часть дня отводится на подведение итогов и составление программы занятости на следующий рабочий день.

Как производится учет рабочего времени

Большая часть рабочего времени сотрудников предприятия или организации, как правило, уходит на выполнение служебных заданий и обсуждение деловых вопросов.

При расчете заработной платы учитывается время, отработанное сотрудниками по графику, а также часы сверхурочной работы.

Учет рабочего времени производится в соответствии с нормами Трудового кодекса, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. Фиксация временных затрат производится с использованием специальных учетных форм, утвержденных Постановлением № 1 Госкомстата России (от 1 января 2004 года).

Составлением подобных документов занимаются уполномоченные лица, которые сдают учетные сведения в бухгалтерию для расчета основных и дополнительных заработков сотрудников.

Форма Т-12 заполняется вручную (составляется бумажный или электронный учетный документ). Форма Т-13 заполняется автоматически с помощью специальных компьютерных программ.

В учетных документах фиксируются информация о трудозатратах в течение дня и месяца. При расчете временных затрат принимается во внимание режим работы предприятия. Учитывается наличие и продолжительность командировок, а также количество нерабочих дней (праздничных, выходных, отпускных и дней болезни).

Режимы работы предприятий

График работы сотрудников в течение суток, недели и месяца зависит от их должности, а также от специфики деятельности организации. Существуют следующие варианты рабочих режимов:

- Ежедневная работа с фиксированным количеством рабочих часов и выходных дней (например, с 8-часовым рабочим днем и отдыхом по субботам и воскресеньям);

- Работа с ненормированной занятостью. Оплачиваются часы, отработанные по норме. За рабочее время, потраченное сверх нормы, сотрудники получают дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 3 дня и более;

- Работа по гибкому графику;

- Работа по сменам или с использованием вахтового метода;

- Почасовая занятость (разделение рабочего дня).

Подписывая трудовой договор, сотрудник соглашается с предусмотренным в нем режимом работы и правилами распределения рабочего времени, принятыми на данном предприятии.

В соглашении оговаривается:

- Продолжительность трудовой недели и количество выходных дней (например, 5-дневная работа, наличие «плавающих» нерабочих дней, работа через день и т. д.);

- Длительность рабочего дня или смены (8, 12, 24 часа), сокращение часов для сотрудников, относящихся к определенной категории (работников вредных и опасных производств, а также инвалидов или несовершеннолетних);

- Часы начала и окончания работы, а также время и длительность перерывов на обед и отдых (от 0.5 часа до 2 часов в зависимости от характера работы).

Контроль рабочего времени сотрудников производится с помощью учетного табеля, заполняемого по форме Т-12 или Т-13. Для ежедневной фиксации временных затрат работников используются, кроме того, компьютерные программы тайм-трекеры (системы управления рабочим временем), а также программы-календари, встроенные в электронные устройства.

Увидеть, кто и чем занят в рабочее время помогает многофункциональная DLP-система «СёрчИнформ КИБ».

Заполнение учетного табеля

В табель ежедневно вносятся сведения о присутствии на рабочем месте или неявке сотрудников на работу. Здесь отражаются дни болезни, пребывания в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске, в командировке, а также часы ночной работы по графику и часы переработки.

Учетный табель заполняется на основании таких документов, как:

- Трудовой договор, подписанный между руководством предприятиям и сотрудником;

- Производственный календарь;

- График рабочих смен;

- Приказы об отправке сотрудника в командировку, предоставлении ему отпуска, привлечении к сверхурочным работам;

- Больничный лист;

- Справки об отсутствии на работе по уважительной причине.

При заполнении табеля используются условные обозначения (коды). Например, дневной работе соответствует символ «Я» или цифровой код 01, а ночной – «Н» или 02. Работу в праздники и выходные обозначают индексом «РВ» (03), пребывание на больничном – «Б» (19), в командировке – «К» (06). Сверхурочную работу отмечают буквой «С» (04).

Кроме форм Т-12 и Т-13 в организациях используются и другие учетные документы. Например, небольшие компании с постоянным стандартным режимом работы фиксируют в основном отклонения от работы по норме (сверхурочные часы, опоздания или неявки на работу). Крупные компании проводят так называемую «сплошную регистрацию» (фиксируют явку и неявку сотрудников, а также другие события, учитываемые при подсчете трудовых затрат).

Методы фиксации временных затрат

Для расчета заработной платы требуется поденная или суммированная фиксация времени, уходящего на выполнение служебных заданий.

Поденный метод

Он подходит для организаций, работающих по обычному режиму с 5-дневной трудовой неделей и 8-часовой продолжительностью трудового дня.

Суммированный метод

Применяется в более сложных случаях, когда соблюдение еженедельного и ежедневного графика работы затруднено.

С помощью этого метода учитывают, например, часы, отработанные по режиму «сутки через трое», когда сотруднику приходится трудиться не только в будни, но также в праздники и выходные дни. График работы составляется не на конкретный месяц, а на определенный учетный период (квартал, полугодие, год). При этом переработка за счет праздничных и выходных дней учитывается в последующие месяцы, чтобы общее число отработанных часов не превысило установленную норму.

Продолжительность учетного периода не должна превышать 12 месяцев. Для предприятий с вредными и опасными условиями труда она должна составлять не больше 3 месяцев. Увеличение учетного периода (максимум до 1 года) допускается, если подобные производства работают по сезонному графику или с использованием прерывистого технологического режима.

Составление учетного табеля при сменном режиме работы

Сменный режим работы вводится на предприятиях с непрерывным производственным циклом (например, на химических заводах, предприятиях системы водоснабжения), а также в службах аварийной технической и скорой медицинской помощи.

Если на предприятии возникает необходимость перехода на сменную работу или перевода на сменный режим отдельных сотрудников, издается приказ об изменении режима труда.

Вносятся изменения в трудовой договор, составляются графики работы, в которых предусматривается чередование дней работы и отдыха.

В соответствии с трудовым законодательством:

- Руководство обязано за 2 месяца предупредить сотрудников о переходе на сменный рабочий режим. Каждый работник должен подтвердить свое согласие с подобными изменениями. Если новый график сотруднику не подходит, ему могут предложить другую должность с прежним режимом работы. В ст. 77 Трудового кодекса РФ говорится о том, что в случае несогласия сотрудника на работу в новых условиях трудовой договор может быть расторгнут.

- График сменной работы должен быть составлен за один месяц до перехода на новый режим работы, чтобы сотрудникам было легче адаптироваться к новым условиям труда.

- Графики работы в 2, 3 или 4 смены составляются на определенный учетный период с таким расчетом, чтобы средняя продолжительность трудовой недели не превышала норму. Необходимо соблюдение общего баланса рабочего времени в данный период.

При составлении графиков учитывается допустимая продолжительность смены для различных категорий работников, устанавливается порядок перехода из одной смены в другую.

При расчете заработка фиксация трудозатрат производится методом суммирования его расхода на выполнение служебных обязанностей в обычные и выходные дни, а также на отдых. Учитываются дни отпуска и болезни.

На основании учетных данных за работу по сменам начисляется доплата (премиальные) и предоставляются дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

При неправильном составлении сменного графика к окончанию учетного периода у отдельных работников может возникнуть недоработка или переработка.

В случае снижения их доходов из-за недоработки полагается доплата до суммы среднего заработка. Если обнаруживается существенная переработка, то оплата сверхурочных часов производится в повышенном размере.

Использование программных средств

Программные средства позволяют точнее учитывать затраты рабочего времени и составлять производственные календари. Примером такой программы является «1С:Документооборот». Это календарь, с помощью которого можно составлять производственные планы и контролировать трудозатраты на выполнение служебных заданий.

В личном календаре сотрудников размещают материалы (документы, файлы, письма, задания), необходимые им для повседневной работы, обмена информацией, составления отчетов.

Программа автоматически напоминает о запланированных мероприятиях и встречах.

По мере надобности сотрудникам предоставляется полный или частичный доступ к календарям других пользователей. Так, например, начальник получает полный доступ к календарям подчиненных. Сотрудникам доступны сведения, касающиеся общих проектов или персональные данные коллег.

В календаре фиксируется отсутствие человека на работе с указанием причины (отпуск или командировка), сведения о коллегах, которые его заменяют.

Подобная информация автоматически рассылается уполномоченным пользователям. Производится переадресация входящих писем и сообщений.

Материалы сортируются по содержанию или дате поступления.

Для анализа ежедневных трудовых затрат в конце дня сотрудник составляет отчет, в котором указывает:

- Количество отработанных часов;

- Характер и объем выполненных заданий;

- Название проекта, в рамках которого проводилась работа.

Просматривая отчеты подчиненных, руководитель может анализировать затраты труда на выполнение различной работы, выбирать способы их сокращения.

***

Правильное распределение служебных обязанностей и грамотное составление графиков работы позволяет повысить продуктивность работы коллектива. Чтобы избежать ошибок в начислении заработной платы, необходимо ежедневно фиксировать затраты времени на выполнение служебных обязанностей. При этом важно учитывать особенности производственной деятельности и режимов работы предприятий.

Учетные операции производятся в соответствии с трудовым законодательством. Используются специальные формы отчетов и табелей, заполняемые вручную или автоматически с помощью тайм-трекеров (Yaware.Timetracker, Hubstaff, Noko, Harvest и других). Для фиксации рабочего времени и нарушений трудовой дисциплины, а также составления календарных планов работы используются специальные программы.

19.01.2021

ПОПРОБУЙТЕ «СЁРЧИНФОРМ КИБ»!

Полнофункциональное ПО без ограничений по пользователям и функциональности.

Тайм-менеджмент: основные правила и эффективные инструменты управления временем

16.04.2019

Стремительный темп жизни и ограниченные временные рамки часто мешают достигать поставленных целей. Чтобы не путаться в бесконечных потоках информации, нужно научиться планировать рабочий день, правильно расставлять приоритеты. Именно это умение отличает успешных бизнесменов от остальных и является одним из главных требований престижных работодателей.

Что такое тайм-менеджмент

Time-management – комплекс методик, направленных на выработку навыков по эффективной организации личного времени. Предусмотренные им инструменты помогают успевать справляться с множеством дел в короткие сроки, избавиться от хронической усталости, давления временных ограничений и вечных стрессов. При правильном применении рекомендуемых техник существенно улучшается результативность труда, находится время на отдых.

Различные системы тайм-менеджмента тренируют осознанный контроль над количеством времени, затрачиваемым на выполнение задач, позволяют оптимально распределить работу, способствуют профессиональному и личностному росту.

Практики включают обширный спектр действий:

- постановка целей;

- планирование рабочего дня;

- распределение личного времени;

- приоритизация задач;

- управление ресурсами;

- разработка действенных стратегий;

- формирование списков;

- делегирование (перепоручение) задач;

- определение, фиксирование, анализ временных затрат.

На тему тайм-менеджмента написано множество книг, статей и публикаций. Массу полезного можно почерпнуть в работах Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент», Керри Глиссона «Работай меньше, успевай больше», Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!», Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок».

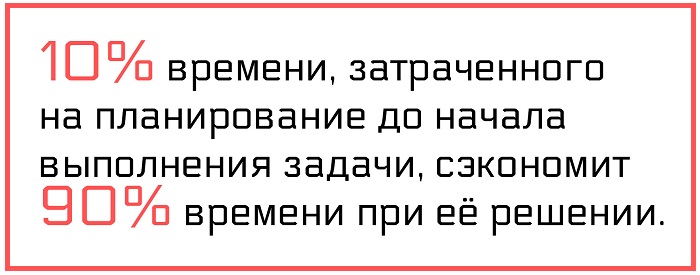

Закон тайм-менеджмента

Преимущества применения тайм-менеджмента

Сотрудник, владеющий методиками тайм-менеджмента:

- развивается в разных сферах деятельности;

- правильно распоряжается собственными временными ресурсами;

- продуктивно работает в любых ситуациях;

- четко выделяет цели в порядке приоритетности;

- избегает ненужных ошибок;

- не отвлекается на посторонние вопросы и проблемы;

- выполняет задачи на порядок быстрее коллег;

- справляется с делами в минимальные сроки;

- менее других подвержен стресс-факторам;

- поддерживает благоприятную атмосферу в коллективе;

- уделяет достаточно внимания семье, отдыху, хобби, самосовершенствованию.

Такой специалист бесценен для любой компании. Многие успешные фирмы стараются «воспитать» в персонале подобные качества, отточить навыки дисциплинированности, самоорганизации. Для этого руководство устраивает регулярные тренинги, семинары, курсы, охватывающие теоретическую базу и практическое освоение тайм-менеджмента.

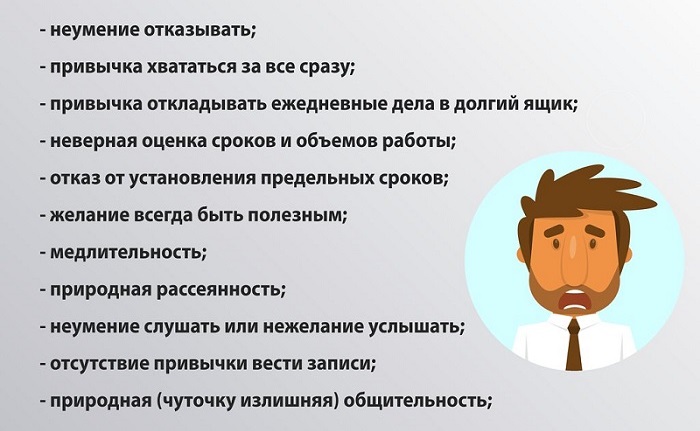

Реальные «убийцы» времени

На уроках освещаются следующие темы:

- Предпосылки, цели, основные этапы управления временем.

- Целеполагание, определение приоритетных и второстепенных задач, структура временного ресурса.

- Планирование дел: выделение перспектив, просчет шагов, составление эффективного плана действий.

- Системы управления временным ресурсом.

- Инструменты, хитрости и приемы, повышающие личную эффективность.

Компаниям, практикующим данные методики, удается сформировать работоспособный коллектив, ориентированный на главные цели. Это исключает пустую, бесполезную трату времени, способствует достижению максимальных результатов при минимальных усилиях и временных затратах.

Также планирование помогает преодолеть основные барьеры, затрудняющие своевременное выполнение задач:

- прокрастинация – желание отложить важные дела и мероприятия на «завтра», уклонение от текущих обязанностей;

- перфекционизм – постоянная неудовлетворенность результатами.

Согласно правилам тайм-менеджмента, производительность увеличивается не за счет скорости или большего объема работ. Результативность растет благодаря исключению сотен мелких, бессмысленных дел, разграничению личного и рабочего, устранению хронофагов – отвлекающих объектов, мешающих основной деятельности.

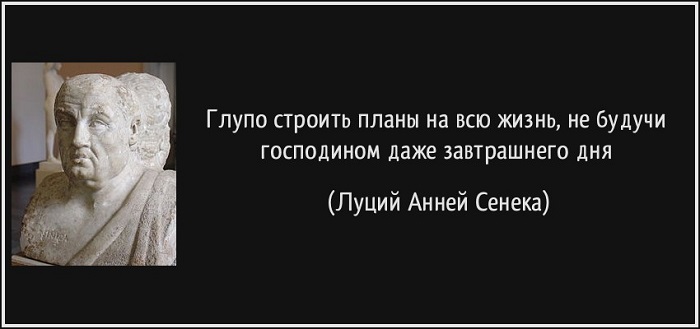

Высказывание Сенеки о планировании времени

Запуская какой-либо бизнес в сфере e-commerce, в первую очередь необходимо постараться создать эффективную команду, от которой во многом зависит дальнейшая прибыль, популярность, успешность, конкурентоспособность проекта. В некоторых фирмах есть отдельная должность тайм-менеджера. Этот специалист обучает сотрудников самоорганизации и планированию.

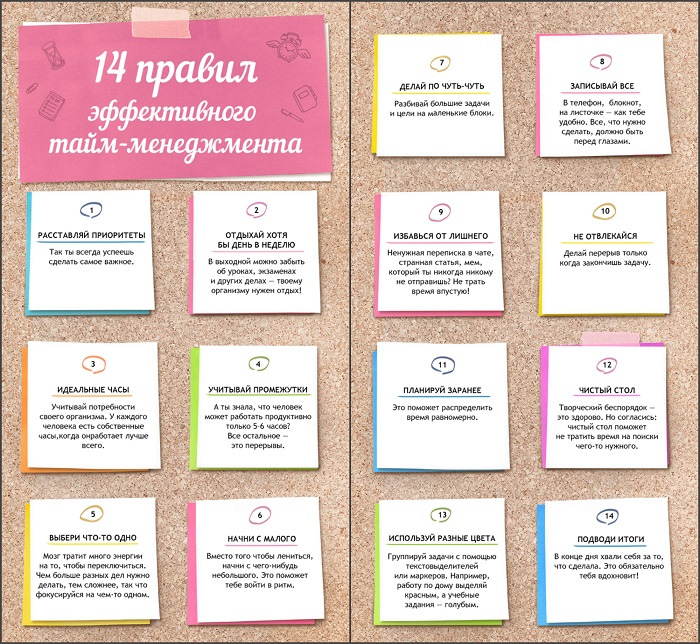

Главные принципы управления временем

Наука управления временем состоит из системы принципов. Данные положения служат фундаментом любого инструмента, применяемого в рамках time-management:

- Планирование действий. Дела нужно планировать всегда: на ближайший день, неделю, месяц. Составляйте четкие краткосрочные и долгосрочные планы, способствующие эффективной, оперативной работе. Обозначайте цели на бумаге или в электронном ежедневнике. Разбивайте объемные дела на мелкие подзадачи, заранее продумывайте последовательность действий в масштабных проектах. Оставляйте резервный запас времени на форс-мажоры.

- Формулировка конкретных целей. Важная составляющая тайм-менеджмента – целеполагание. Применяйте правило «декомпозиции целей»: ставьте глобальные задачи, делите их на более конкретизированные, локальные дела, переходя от общего к частному. Вместо расплывчатого образа рисуйте четкую картину. Разработайте систему ценностей, учитывайте возможные ошибки. Определяйте последствия достижения целей, мотивирующие к работе (рост узнаваемости бренда, лояльность клиентов, увеличение объемов продаж).

- Фиксирование плана. Применяйте действенные инструменты для наглядного отображения планов. Задавайте нужный алгоритм действий компании, подразделению, отдельному сотруднику. Иллюстрируйте поэтапное выполнение работ, оперативно вносите правки: это поможет предотвратить нежелательные сбои, вовремя стабилизировать ситуацию. Специалисты рекомендуют использовать планнеры – программы для планирования дел. Отличные варианты для предпринимателей – Evernote, Trello, Basecamp.

- Расстановка приоритетов. Ранжируйте дела по степени важности. Выполняйте действия последовательно: начинайте с неотложных задач, плавно переходя ко второстепенным. Сосредотачиваясь на текущих пунктах, не забывайте о главном направлении. Планируйте сложные дела на часы пиковой производительности.

- Фокусирование на главном. Концентрируйте внимание на глобальных целях. Главный практический навык тайм-менеджмента – не отвлекаться на постороннее. Выполняйте менее важные дела в «не ресурсное» время. Умейте говорить «нет», избегая незапланированных перерывов: старайтесь отказываться от пустой болтовни с коллегами, интернет-серфинга по соцсетям, просмотра ТВ и чтения желтой прессы в рабочие часы.

- Анализ опыта. Оставайтесь осознанными, наблюдайте за изменениями в собственной жизни со стороны. Анализируйте ситуации, которые привели к особым потерям личных ресурсов. Разбирайте ошибки, принимайте меры по предотвращению неудач в будущем. Делайте прагматичные выводы, создавайте индивидуальный свод правил по тайм-менеджменту, подстраивая их под особенности конкретной деятельности.

- Планирование отдыха. Полноценный отдых – один из элементов эффективного управления временем. Желая улучшить личную результативность, планируйте не только бизнес-задачи, а и качественный досуг. Не экономьте на общении с близкими, высыпайтесь, берите выходные дни. Использовать психофизиологические возможности в полной мере можно лишь при условии полного и регулярного восстановления сил.

Правила тайм-менеджмента

Планирование – залог успеха. Большинство успешных людей планирует день поминутно.

Эффективные методы планирования

От теоретических основ перейдем к непосредственной практике и разберем эффективные инструменты тайм-менеджмента, которые применяются в различных бизнес-сферах.

Матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра – известная концепция тайм-менеджмента для выделения приоритетов. Основное предназначение методики – грамотная сортировка дел по категориям срочности и важности. Подход, рекомендованный президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, помогает не запутаться в бесконечном списке задач, легко выделяя главное.

Важность дела определяется его влиянием на бизнес, срочность – привязанностью к конкретной дате/времени. Каждое дело необходимо занести в матричную схему и распределить по отдельным колонкам, соответствующим характерному типу:

- Важное, срочное («Сектор пожара»). Неотложные дела с «горящими» сроками, требующие немедленной реализации сегодня – разрешить кризисные ситуации, воплотить главные проекты, сдать налоговую отчетность, обновить лицензии.

- Важное, не срочное. Задачи, ориентированные на будущее – планировать новые цели, налаживать взаимоотношения с партнерами, разрабатывать действенные маркетинговые стратегии, совершенствовать ассортимент, техническую часть сайта, изучать перспективные направления бизнеса.

- Не важное, срочное. Ежедневная рутинная работа – совершить деловые телефонные звонки, проверить почту, разослать письма, провести совещания.

- Не важное, не срочное. То, что лучше вовсе вычеркнуть из повседневного списка – хронофаги.

Прежде всего следует выполнять дела, отнесенные к первому типу, затем – ко второму. Задачам третьего типа можно посвятить оставшуюся часть дня или перепоручить их подчиненным. Такая последовательность предотвратит кризисные ситуации, несущие ущерб для бизнеса, даст проекту новые возможности развития. Старайтесь не допускать, чтобы важные дела перетекали в сектор срочных.

Матрица Эйзенхауэра

ABCDE

Данный метод также предполагает распределение дел по уровню важности. После тщательного анализа текущего списка задачи расставляются по соответствующим приоритетам от «A» до «E»:

- «A». Важные, приоритетные дела. Не терпят отлагательств, имеют серьезные последствия для работы (при больших количествах нужно использовать дополнительную градацию A-1, A-2, A-3).

- «B». Важные дела, не предусматривающие столь серьезных последствий.

- «C». Желательные мероприятия без неприятных последствий в случае невыполнения.

- «D». Задачи, которые можно делегировать коллегам, подчиненным.

- «E». Занятия, от которых стоит отказаться.

К задачам из каждого последующего уровня необходимо приступать только после завершения предыдущих. Желательно ставить дедлайны, планируя окончание каждого процесса к определенному времени.

SMART

После формулировки основной цели следует конкретизировать подзадачи. Для этого отлично подходит метод SMART.

Локальная цель должна соответствовать ряду критериев:

- Specific – конкретика.

- Measurable – измеримость.

- Attainable – достижимость.

- Relevant – актуальность (истинность).

- Time-based – временная ограниченность.

Задачи, сформулированные по методу SMART, проще выполнять: в их описании содержатся конкретные требования. Двигаясь к крупной миссии с помощью последовательных действий, можно существенно сократить время на выполнение работы.

Постановка целей по SMART

Практический пример. Маркетологу коммерческой фирмы необходимо до конца 2019 года поднять продажи на территории Украины до 30%. Разбиваем глобальную цель на SMART-задачи, проставляя сроки выполнения:

- провести пиар-акции до 31.07;

- пересмотреть вопрос ценообразования до 30.06;

- запустить масштабную рекламную кампанию в печатных СМИ, интернете до 31.08.

Получаем четкий план действий.

Принцип Парето

В основу метода Парето заложен принцип, сформулированный известным итальянским экономистом: «Примерно 80% результатов приносят 20% усилий». Это значит, что за большую долю результата отвечает меньшая часть вкладываемых средств и прилагаемых усилий. Например, во многих интернет-магазинах преимущественную часть прибыли в денежном выражении дает 20% ассортимента товаров, 80% прибыли поступает от 20% покупателей.

Практически 4/5 потраченных сил не оказывает влияния на ход дела. Чтобы оптимизировать деятельность, нужно найти 20% эффективных действий и сосредоточиться на них, отсеяв ненужное. Минимум ключевых шагов позволяет не растрачивать лишнюю энергию и время, быстрее достигать запланированных целей.

Диаграмма Ганта

Оптимальный способ наглядной фиксации планов – диаграмма Ганта. Метод предполагает визуальное отображение дел в виде календаря с указанием сроков, продолжительности и порядка выполнения. Используя такую диаграмму, можно составлять планы на текущий день, год, месяц или несколько лет вперед, контролировать этапы реализации. Однотипные действия группируются в один пункт, объемные – разбиваются на последовательные.

Пример диаграммы Ганта

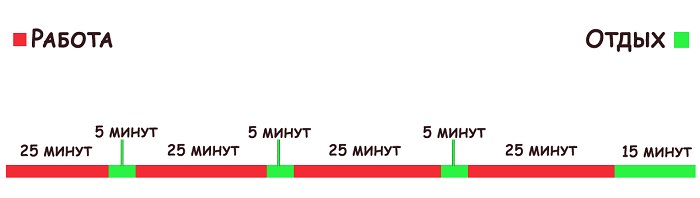

Метод «Помидора»

Инструмент назван в честь кухонного таймера. Его суть – в максимальной концентрации внимания, которая необходима для выполнения работы в сжатые сроки. Например, написать отчет, разработать макет дизайна, составить письмо для e-mail рассылки клиентам.

Порядок действий в рамках техники «Помидор»:

- Сформулируйте четкое задание.

- Выставьте таймер на 25 минут.

- Не прерывайтесь до звукового оповещения.

- Устройте пятиминутный перерыв.

- Приступайте к очередному раунду.

- После каждого 4-го этапа отдыхайте 15-20 минут.

После завершения практики запишите список отвлекающих моментов, мешавших работе. Это «пожиратели времени», которых нужно стараться избегать.

Метод «Помидора»

Интеллект-карты

Mind maps – разработка известного писателя Тони Бьюзена. Такие карты помогают эффективно структурировать информацию, способствуют мышлению с полным задействованием интеллектуального и творческого потенциала. Они полезны для проведения мозговых штурмов, самоанализа, разработки сложных проектов, планирования времени.

Интеллект-карты активно применяют в офисах коммерческих компаний. На них рисуют знаки, символы и картинки, наглядно демонстрирующие план и детали рабочего дня. Основная идея разбивается на уровни и подуровни, отражая четкую стратегию действий.

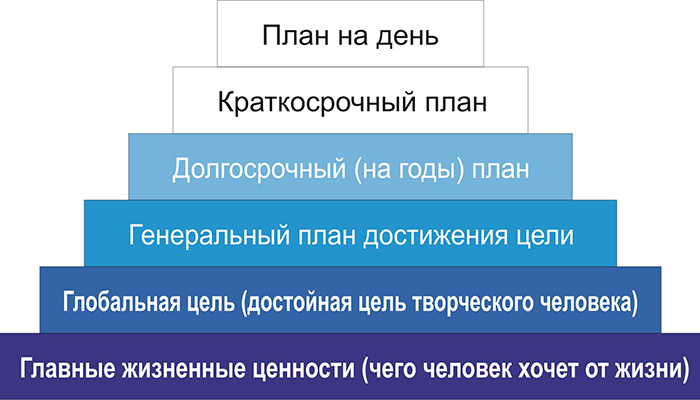

Пирамида Франклина

Система планирования по Бенджамину Франклину – отличный помощник в качественном распоряжении временем. Ее используют в жизни и в бизнесе.

Согласно пирамиде, жизненные или рабочие цели распределяются по отдельным пунктам, имеющим определенную степень важности:

- Фундамент – главная миссия, ценности и ориентиры, вектор направления движения.

- Глобальная цель.

- Генеральный план реализации идеи, промежуточные задачи.

- Долгосрочный план на 1-5 лет с точными сроками исполнения.

- Краткосрочный план на неделю/месяц.

- Ежедневный план.

Четкое планирование каждого дня, неизменное следование плану, постоянный анализ и корректировки служат залогом максимально эффективной работы.

Пирамида Франклина

Подведем итоги, сделав выжимку из основополагающих правил тайм-менеджмента:

- концентрируйтесь на первостепенном;

- последовательно переключайтесь между заданиями, не хватаясь за все одновременно;

- отдыхайте, делайте перерывы;

- учитывайте биоритмы;

- фильтруйте входящую информацию;

- оборудуйте комфортное рабочее место;

- ограничивайте перфекционизм;

- мотивируйте себя;

- анализируйте опыт.

Выводы

Временной ресурс – ключевая ценность для человека, которую невозможно купить, накопить, восполнить. Не тратьте его впустую, смотрите на каждый новый день, как на возможность. Умение управлять временем не ограничивает свободу, а создает ее.

Планирование в равной степени необходимо бизнесменам, офисным сотрудникам, менеджерам, руководителям, творческим личностям, домохозяйкам. Ответственный, серьезный подход к режиму дня позволит высвободить колоссальные временные ресурсы, использовать их для насыщенной, полноценной жизни, развития личной продуктивности. Тайм-менеджмент – верный способ сократить путь от момента появления идеи до ее реализации.

Возможно вам также будет интересно:

Что такое SWOT-анализ, зачем он интернет-магазину и как его проводить

25.10.2022

Каждый шаг в бизнесе нужно тщательно обдумывать, соотносить с различными внутренними, внешними факторами. Только в таком случае стоит рассчитывать на…

Бизнес-план для интернет-магазина от А до Я: ключевые аспекты и этапы разработки документа

20.10.2022

Любой коммерческий проект нуждается в тщательно продуманном бизнес-плане. Это фундамент, который даст четкое представление о целях компании, оптимальных способах их…

Все о дропшиппинге: как получать прибыль от интернет-магазина без существенных вложений

18.10.2022

За последние несколько лет сфера e-commerce стала одной из наиболее перспективных для коммерческого бизнеса площадок. Начать собственное дело в нише…

Стили управления персоналом: выбираем лучший инструмент HR-менеджмента для интернет-магазина

13.10.2022

В европейских, американских компаниях системы управления персоналом существуют давно. Количество сотрудников кадровых служб достигает 1-1,5%. Тенденция обретает популярность в Украине….

Особенности сотрудничества с китайскими поставщиками: где искать партнеров и как с ними работать

11.10.2022

Поиск поставщиков – важнейший организационный момент, который следует продумать еще на этапе планирования бизнес-проекта. Выбирая между европейскими, американскими и азиатскими…

Правила составления семантического ядра – от анализа онлайн-магазина до внедрения

06.10.2022

Поисковые системы любят хорошо оптимизированные сайты. Под оптимизацией подразумевается составление, внедрение семантического ядра. Набор слов, фраз позволит пользователям найти ваш…

Сезонные колебания в интернет-магазине — советы по антикризисным мероприятиям

04.10.2022

Сезонность спроса может ввергнуть в депрессию любого владельца интернет-магазина. Мы подготовили небольшую обзор плюсов, минусов этого явления, антикризисную инструкцию.

Товарные рекомендации в интернет-магазине – от внедрения до финишных результатов

29.09.2022

Пользователям, посещающим онлайн-магазин, необходимо помогать. Подключения консультанта, технической поддержки иногда бывает недостаточно, тогда на помощь приходят товарные рекомендации. О том,…

Идеальная структура интернет-магазина: основные элементы, правила создания и схемы

27.09.2022

Внешний вид, «начинка», структурированность страниц играют ведущую роль в процессе достижения главных целей коммерческих ресурсов. Качество данных составляющих предопределяет уровень…

Особенности ситуативного маркетинга: как бесплатно прорекламировать бренд с помощью инфоповода

22.09.2022

Сфера электронной коммерции переполнена всевозможными предложениями в разных отраслях. Постоянно соперничая за внимание покупателей, интернет-магазины стараются использовать инновационные маркетинговые схемы,…

Управление

временем (продолжительностью) проекта

нацелено на планирование, контроль,

корректировки, анализ сроков и резервов

выполнения работ с целью своевременного

завершения проекта. Управление временем

подразумевает распределение времени

выполнения проекта по последовательным

стадиям его осуществления; составление

графиков выполнения проекта и его

отдельных работ и контроль за их

соблюдением.

Реализовать

проект в рамках заранее определенных

календарных сроков, бюджетов, с соблюдением

требуемых показателей качества продукции

значительно легче на словах, чем на

деле. Управление реализацией проекта

в современных условиях сопряжено с

большой долей неопределенности, не

зависящей от руководителя проекта.

Проект состоит

из большого числа разнообразных

мероприятий, таких как различные встречи

и совещания, подготовка отчетов,

взаимодействие с потребителем и многое

другое. Успех отдельных мероприятий,

входящих в проект, и проекта в целом

определяется умением руководителя

проекта управлять временем своим и

своих подчиненных.

Для большинства

людей время – это ресурс (правда, ресурс

невосполнимый). Для руководителя проекта

время – в первую очередь ограничение,

и только умелая реализация функций

управления временем обеспечивает

использование времени как некоего

ресурса.

Факторы

потери времени

Потери времени

в ходе реализации проекта выражаются

в:

-

дополнительных затратах

времени на перепланирование графика

выполнения работ. Это может быть

связано со следующими причинами: -

допущены ошибки ключевых

участников проекта на стадии определения

содержания работ, выражающиеся в неучете

некоторых целей проекта, неточностях

в определении участников проекта,

основных вех выполнения проекта и

разработке СДР; -

процесс планирования

основывается на неполных данных; -

на оценку показателей

проекта отводится мало времени; -

при выполнении оценок не

учитываются исторические данные и

предыдущий опыт; -

планирование графика работ

проводится исключительно группой

планирования, тогда как в этом процессе

должны принимать активное участие те,

кто будет выполнять график; -

неправильно спланированы

потребности в ресурсах; -

при планировании графика

работ не учтены риски; -

фактическое состояние

проекта не находит отражения в текущем

графике выполнения работ. Это может

быть связано с нечеткой организацией

обмена информацией между исполнителями

и проектным офисом, с тем, что при

возникновении проблем люди могут впасть

в панику и вообще забыть о существовании

плана. В результате не отслеживаются

расхождения между текущим и базовым

графиками работ, не принимаются

необходимые для проекта решения –

«план и проект существуют отдельно

друг от друга»; -

устранении брака.

Потери времени на устранение брака

возникают в результате выполнения

работ не в соответствии с требованиями

качества, например, при использовании

неквалифицированных человеческих

ресурсов или их чрезмерной загрузке,

некачественных материалов и т.д.; -

простоях/задержках в

выполнении работ, которые связаны,

прежде всего, с отсутствием условий

для их выполнения. Это может выражаться

в нерабочих погодных условиях, перебоях

с поставками материалов или оборудования

по вине поставщиков и т.д.

Основные

компоненты проектного плана

Ключевыми

понятиями, используемыми в процессах

планирования, являются понятия работы

и вехи.

Работа в

плане проекта представляет некоторую

деятельность, необходимую для достижения

конкретных результатов (конечных

продуктов нижнего уровня). Т.о., работа

является основным элементом деятельности

на самом нижнем уровне детализации, на

выполнение которого требуется время и

который может задержать начало выполнения

других работ. Момент окончания работы

означает факт получения конечного

продукта (результата работы). Работа

является базовым понятием и предоставляет

основу для организации данных в системах

управления проектами.

Фаза проекта

– состоит из одной или нескольких

работ, в результате выполнения которых

достигается один или несколько основных

результатов проекта.

При планировании

нужно помнить, что чем детальнее составлен

план, тем он точнее, а значит, лучше.

Поэтому в тех случаях, когда это возможно,

стоит разбивать большие задачи на

подзадачи, т.е., превращать работы в

фазы. Формальными критериями, показывающими,

что работу можно разбить на подзадачи,

является длительность (задачи редко

бывают дольше 2-3 дней) и большое число

задействованных исполнителей (как

правило, если над решением задачи

трудятся 2-3 человека, то каждый решает

свою собственную задачу, которую можно

отдельно учесть).

Проект разбивается

на фазы и для удобства отслеживания

хода работ. По завершении проектной

фазы обычно осуществляется анализ как

полученных результатов, чтобы с

минимальными затратами определить и

исправить ошибки, так и общего хода

выполнения проекта, чтобы определить,

стоит ли переходить к его следующей

фазе.

Веха –

событие или дата в ходе осуществления

проекта. Веха используется для отображения

состояния завершенности тех или иных

работ. Вехи используются для обозначения

важных промежуточных результатов,

которые должны быть достигнуты в процессе

реализации проекта. Важным отличием

вех от работ является то, что они не

имеют длительности. Из-за этого свойства

их часто называют событиями.

Определение

основных вех устанавливает основу для

взаимодействия по согласованию основных

стадий разработки проекта, а также для

оценки и контроля на высшем уровне.

Таким образом, определение вех является

ключевой частью процесса планирования

на раннем этапе. Определение вех требует

ясного понимания ключевых стадий или

состояний, через которые проходит проект

в течение своего жизненного цикла, и

четких характеристик точек перехода.

Вехи отмечают эти ключевые периоды и,

следовательно, обеспечивают естественную

серию контрольных точек. При обзоре

выполнения работ вехи позволяют

руководству быстро понять, на какой

стадии находится проект, и оценить,

достигнуты ли основные состояния,

необходимые для успешного завершения

работ.

Длительность

– это период рабочего времени, который

необходим для того, чтобы выполнить

работу. Длительность может не

соответствовать трудозатратам

занимающегося задачей сотрудника.

Длительность соответствует времени,

через которое будет получен результат

задачи, а трудозатраты – времени,

затраченному сотрудниками на получение

результата. Например, для выполнения

задачи «Сбор предложений» сотруднику

нужно потратить полчаса в понедельник

для рассылки электронного письма

контрагентам, и полчаса в пятницу на

обработку поступивших в течение недели

ответов. Трудозатраты равны одному

часу, а длительность задачи – 5 дней.

Ресурсы.

Неотъемлемым

элементом планирования работ является

планирование ресурсов, требуемых для

осуществления проекта. Ресурсы в проекте

делятся на следующие виды:

-

возобновляемые

– люди, оборудование, механизмы; -

невозобновляемые

– вода, энергия, закупленные товары,

средства труда однократного применения,

финансовые средства.

Возобновляемые

ресурсы в ходе работы сохраняют свою

натурально-вещественную форму и по мере

высвобождения могут использоваться на

других работах. Если эти ресурсы

простаивают, то их неиспользованная

способность к функционированию в данный

отрезок времени не компенсируется в

будущем, т.е., они не накапливаются.

Поэтому ресурсы этого типа называются

ресурсами типа «мощность».

Невозобновляемые

ресурсы в процессе выполнения работ

расходуются полностью, не допуская

повторного использования. Не использованные

в данный отрезок времени, они могут

использоваться в дальнейшем. Такие

ресурсы можно накапливать с последующим

расходованием запасов. Поэтому их

называют ресурсами типа «энергия».

Ресурсное

планирование подразумевает назначение

тех или иных ресурсов для выполнения

определенных в календарном графике

работ. Расписание проекта, разработанное

без учета ресурсных ограничений, не

может быть реализовано по причине

потенциальных ресурсных конфликтов.

Следовательно, после предварительного

распределения ресурсов по работам,

практически всегда необходимо производить

ресурсную

оптимизацию.

Назначение –

это связь определенной задачи и ресурсов,

необходимых для ее выполнения. Благодаря

назначениям, решается целый ряд задач

планирования:

-

определяются ответственные

за исполнение задач; -

рассчитывается общий объем

времени, затрачиваемый ресурсом на

проект, и оценивается стоимость этого

ресурса для проекта; -

рассчитывается стоимость

проекта, исходя из стоимости всех

назначенных ресурсов; -

сокращается время выполнения

проекта при выделении большего количества

ресурсов.

Ресурсное

планирование при ограничении по времени

предполагает фиксированную дату

окончания проекта и назначение на проект

дополнительных ресурсов на период

перегрузок.

Планирование

при ограниченных ресурсах

предполагает, что первоначально заданное

количество доступных ресурсов не может

быть изменено и является одним из

основных ограничений проекта. При таком

подходе разрешение конфликтных ситуаций

производится за счет смещения даты

окончания работ.

Управление

проектом по временным параметрам

включает в себя процессы, необходимые

и достаточные для обеспечения

своевременного завершения проекта:

-

Определение работ;

-

Определение последовательности

работ; -

Оценка продолжительности

работ; -

Разработка календарного

плана; -

Оптимизация и контроль

календарного плана.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Как вести суммированный учёт рабочего времени

Не все работают по стандартной пятидневке с восьмичасовым рабочим днём и выходными в субботу-воскресенье. В таких случаях применяют суммированный учёт рабочего времени, чтобы не переплачивать за сверхурочную работу. Рассказываем, когда можно применять такой учёт и как его наладить.

Когда нужно установить суммированный учёт рабочего времени

По ст. 91 ТК РФ работник не может трудиться больше 40 часов в неделю. Для некоторых категорий сотрудников установлена сокращённая продолжительность рабочего времени:

-

для работников в возрасте до 16 лет – до 24 часов;

-

лиц от 16 до 18 лет, инвалидов I и II группы – до 35 часов;

-

для «вредников» (3 и 4 класс условий труда) – до 36 часов.

В ст. 94 ТК РФ прописана максимальная продолжительность рабочего дня (смены). Например, школьник от 14 до 15 лет не может трудиться больше 4 часов в день в период каникул, а «вредник» – больше 8 часов при 36-часовой рабочей неделе или 12 часов, если это предусмотрено отраслевым соглашением, коллективным договором и допсоглашением к трудовому договору.

Если по условиям производства или работы нельзя соблюсти ежедневную или еженедельную продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учёт. Учётный период увеличивается со дня до месяца или года, и уже в его рамках определяется нормальное количество рабочих часов для отдельного работника. Если сотруднику по Трудовому кодексу положено сокращённое количество часов, то это тоже учитывается.

Внутри учётного периода в отдельные дни у сотрудника может быть увеличенная продолжительность рабочей смены, но это не будет считаться сверхурочной работой. Переработка в один день будет компенсироваться недоработкой в другие. Или работник может трудиться в субботу либо в воскресенье, но для него эти дни будут рабочими и оплачиваться будут в одинарном размере.

Суммированный учёт рабочего времени применяется при постоянных отклонениях от нормального режима работы из-за особенностей производства или оказания услуг.

Например, по Трудовому кодексу разрешено применять суммированный учёт:

-

при вахтовом методе – ст. 300 ТК РФ;

-

сменном характере работы – ст. 103 ТК РФ;

-

при гибком рабочем графике – ст. 102 ТК РФ.

Работодатель не может вводить его только для экономии на зарплате. Трудовой инспектор посчитает это за нарушение. Например, если работодатель решит ввести суммированный учёт на период подготовки годового отчёта, чтобы не оплачивать бухгалтеру переработки – это будет нарушением прав работника.

Подарок для наших читателей – запись вебинара по изменениям в бухучёте и налогообложении с 1 января 2023 года. Полтора часа подробного разбора новаций, конкретных примеров и ответов на вопросы!

Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ:

-

Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».

-

Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Как определить учётный период

Теоретически, чем шире период учёта рабочего времени, тем больше у кадровика пространства для манёвра. Но в ст. 104 ТК РФ есть ограничения для работодателя. Учётный период для суммированного учёта устанавливается от одного месяца до года.

Для «вредников» он не может превышать три месяца. Однако и им учётный период можно увеличить до года, если это разрешено отраслевым соглашением и коллективным договором из-за сезонного характера работы или технологических особенностей производства.

Пример 1.

Период путины лосося на Камчатке может длиться 4 месяца: с начала июня по конец сентября. В это время работники рыбозаводов могут трудиться по 12 часов в смену. Класс условий труда у рыбаков может быть 3 или 4. По ст. 104 ТК РФ учётный период для таких работников составляет три месяца. Но п.4.4 отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли на 2022-2023 годы от 05.12.2022 разрешает увеличить его по причине сезонности до шести месяцев. При этом переработки в путину будут компенсироваться недоработкой в оставшиеся два месяца.

Как правильно перейти на суммированный учёт рабочего времени

Суммированный учёт можно ввести для всей компании или для отдельных видов деятельности.

Алгоритм перехода:

-

Узнать правила по соответствующему отраслевому соглашению. Перечень есть на сайте Минтруда в разделе «Документы». Если отраслевого соглашения нет, нужно руководствоваться только ст. 104 ТК РФ.

-

Установить учётный период в коллективном договоре, если он превышает установленный для «вредников» период в три месяца.

-

Выбрать систему оплаты труда – по окладу или по часовой тарифной ставке.

-

Определить норму рабочего времени для разных категорий работников: «вредников», лиц до 18-ти лет, инвалидов, работников без льгот.

-

Составить график сменности или график работы на вахте на учётный период. При гибком режиме работы условия определяются в допсоглашении к трудовому договору.

Порядок введения суммированного учета устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР).

Рассмотрим ситуацию, когда работодатель переходит на суммированный учёт с нормального режима работы. Ему придётся внести изменения в следующие документы:

-

Коллективный договор. В нём устанавливаются учётный период для «вредников», если он превышает три месяца; графики сменности по ст. 103 ТК РФ; система оплаты труда. Изменения и дополнения в колдоговор вносятся вносятся в соответствии со ст. 44 ТК РФ. Без участия профсоюза скорректировать колдоговор не получится.

-

Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок введения суммированного учёта устанавливается в ПВТР по ст. 104 ТК РФ. Например, можно сразу установить, что он действует для всех работников. Или прописать, что суммированный учёт для отдельных категорий сотрудников вводится приказом директора, с соблюдением сроков уведомления работников по ст. 74 ТК РФ. Можно прописать все нюансы в ПВТР или выпустить отдельное положение о суммированном учёте, а в ПВТР дать ссылку на него. Дополнения в ПВТР вносятся с учётом мотивированного мнения профсоюза по ст. 372 ТК РФ.

-

Трудовые договоры. Если у работников меняются условия оплаты и режим рабочего времени, это обязательно нужно отразить в трудовом договоре по ст. 57 ТК РФ. Работодатель должен предупредить сотрудников за два месяца до заключения дополнительного соглашения к нему в соответствии со ст. 74 ТК РФ.

Пример формулировки в трудовой договор для «вредника»: «Работнику устанавливается индивидуальное рабочее время по графику сменности с учётным периодом в три месяца. Работодатель гарантирует занятость по индивидуальному графику из расчёта не менее 36 часов в неделю за учётный период».

Суммированный учёт рабочего времени нельзя ввести просто приказом директора со следующего дня. Сначала нужно внести изменения в локальные акты и трудовые договоры, составить график сменности и заранее ознакомить с ним работников. До перехода на суммированный учёт работодатель будет оплачивать работникам все отклонения от нормального режима работы – переработки и труд в выходной день.

Как определить норму рабочего времени при суммированном учёте

При нормальной 40-часовой неделе сотрудник трудится 5 дней по 8 часов, и нет необходимости планировать для него графики. При суммированном учёте нужно определить нормы рабочего времени в каждый месяц и за учётный период в целом. Это требуется для справедливой оплаты труда.

Формулы для расчёта нормы рабочего времени при суммированном учёте с периодом в месяц по приказу Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н:

НРВмесяц = НПчас × РДмесяц – ПДчас

НПчас = РНтк / 5 дней,

где:

НРВмесяц – норма рабочего времени в месяц;

НПчас – нормальная продолжительность рабочего дня в часах;

РДмесяц – количество рабочих дней в месяце по производственному календарю;

ПДчас – сокращение количества рабочих часов в предпраздничные дни

РНтк – продолжительность рабочей недели для категории работника по ТК РФ (40 часов, 36 часов и т.д.)

Аналогично считается норма рабочего времени за квартал или год. За основу берётся производственный календарь с пятидневной рабочей неделей.

Пример 2.