Зачастую в организациях, где руководитель не уделяет достаточного внимания вопросам менеджмента, не учитывается множество различных аспектов кадровой работы. В частности, не планируется потребность в персонале на разные периоды времени. Поэтому очень важно понимать, что определение потребности в персонале организации является одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности в области кадров, которое позволяет планировать состав работников, что значительно повышает эффективность работы организации в целом.

Виды потребностей в персонале

Если в организации уделяется достаточное количество времени для планирования различных сфер развития, то в этом случае процесс планирования будет наиболее эффективным и результативным.

Планирование потребности в кадрах делится на два основных вида:

- Перспективное (стратегическое). Этот вид планирования связан с развитием организации в будущем. В зависимости от выбранного курса определяется потребность в персонале определенной квалификации в долгосрочной перспективе.

- Ситуативное. Это планирование подразумевает обеспеченность персоналом в каждый конкретный период времени. В первую очередь внимание уделяется текучести кадров на текущий момент: декретный отпуск, болезни, долгосрочный отпуск, сокращение и т.д.

В идеале планирование персонала необходимо осуществлять регулярно на разные периоды времени:

- краткосрочный период – до 1 года}

- среднесрочный период – от 1 до 5 лет}

- долгосрочный период – свыше 5 лет.

Также планирование персонала можно рассмотреть в разрезе качественной и количественной потребности в кадрах:

- количественная потребность – это потребность в определенном количестве персонала различной квалификации}

- качественная потребность – это потребность в персонале определенной специализации и уровне квалификации.

Факторы, влияющие на потребность в персонале

Факторы, которые прямо или косвенно могут влиять на определение и планирование потребности в персонале, подразделяются на несколько разновидностей.

Внешние факторы

- Рынок труда. Здесь определяющей является совокупность факторов: демографическая ситуация, уровень безработицы, спрос и предложение на рынке труда в различных отраслях, качество работы учебных заведений в области подготовки специалистов, вовлеченность службы занятости в процессы по подготовке кадров и т.д.

- Технологический прогресс. Его активное развитие в современном мире зачастую упрощает человеческий труд и приводит к изменению его содержания, что, в свою очередь, влечет необходимость переподготовки квалифицированных специалистов в изменяющихся условиях.

- Изменение в законодательстве. Достаточно сложный и не всегда прогнозируемый фактор. Необходимо сделать акцент на изменении законодательства в области занятости и охраны труда, поскольку именно эти две сферы непосредственно касаются деятельности персонала.

- Кадровая политика конкурентов. Необходимо регулярно контролировать изучение используемых конкурентами методов при работе с персоналом и на основе полученных знаний производить корректировку собственной кадровой политики.

- Цели организации. Вся деятельность организации подчинена достижению долгосрочных и краткосрочных целей. Планирование различных сфер развития организации, в том числе и потребности в работниках, основывается на стратегии развития организации в целом.

- Финансовые ресурсы. В зависимости от финансовых возможностей организации вырабатывается та или иная кадровая политика.

- Кадровый потенциал. Является ключевым фактором успешной реализации маркетингового плана. Грамотное распределение персонала, а также возможность увидеть в каждом работнике потенциал и зону развития позволяют в максимально короткие сроки закрывать возникающие вакансии.

Косвенные факторы

Этапы работы при планировании

Вся система планирования потребностей в персонале подразделяется на 3 крупных этапа.

Проведение анализа собственных ресурсов компании

Целью этого шага является определение возможности удовлетворения потребности в кадрах собственными ресурсами в будущем. Немаловажную роль в этом играют финансовые показатели компании: прибыль, обороты.

Проведение анализа потребностей в персонале за определенный промежуток прошлого периода

Составляется прогноз того, какие специалисты и в каком количестве могут понадобиться в будущем.

Принятие решения

Решения принимаются на основе действующей кадровой политики. В зависимости от политики компании – нацеленность на удержание работников или нет – принимаются следующие решения:

- привлечение кадров извне}

- переобучение имеющегося персонала}

- сокращение.

Методы определения потребности в персонале

Для прогнозирования ситуации используют различные техники и методы определения потребности в кадрах. Среди наиболее популярных методов можно выделить следующие.

Метод фотографирования рабочего дня

Он очень трудоемок, но при этом очень эффективен. Его суть заключается в том, что для работника определяется круг его обязанностей, выполнение которых сопровождается регистрацией во времени. В результате применения этого метода можно наглядно определить, какие операции являются лишними в действиях сотрудника, выяснить необходимость наличия этого сотрудника на рабочем месте, или даже при низких объемах работы соединить две штатные единицы в одну.

Метод расчета согласно нормам обслуживания

Здесь используются нормы обслуживания, установленные для каждого конкретного сотрудника. Они закреплены в различных законодательных документах – СанПиН, СНиП и ГОСТ. Опираясь на них и владея информацией о нормах выработки на один день и планируемых объемах производства на конкретную перспективу, можно легко произвести расчет потребности в персонале на этот период времени.

Метод экспертных оценок

Самый популярный метод, используемый в различных организациях. Потребность в персонале определяется, исходя из мнения руководителей подразделений, и основывается на их профессионализме и видении развития этой отрасли в будущем.

Метод экстраполяции

Это метод моделирования ситуации в будущем, исходя из дня сегодняшнего. При использовании этого метода учитываются все возможные изменения в стране: рост цен, развитие данной отрасли, планируемая деятельность государства относительно этой отрасли и др. Этот метод отлично подойдет для стабильной компании, которая развивается в стабильном государстве. Поэтому использовать его в нашей стране следует только на короткие промежутки времени.

Компьютерная модель определения потребности в персонале

На основании данных, получаемых от руководителей подразделений, составляется компьютерный прогноз потребности в персонале на заданный промежуток времени. Метод относится к ноу-хау, поэтому особой популярности у российских бизнесменов пока не приобрел, поскольку требует больших финансовых затрат и дополнительного привлечения специалистов, владеющих соответствующими навыками. Этот метод отлично подойдет для крупных предприятий и производств.

Выше перечислены только основные методы определения потребности в персонале. На сегодняшний день их насчитывается около десятка. Однако применение каждого из них требует качественной подготовки и грамотного анализа полученных данных. Только в этом случае можно говорить о результативности применяемых методик.

Формулы расчета потребности в персонале

- к сокращению объемов производства и, соответственно, высвобождению персонала}

- к увеличению объемов производства и дополнительному приему сотрудников}

- объемы производства остаются неизменными, потребность в персонале связана с естественным его движением (увольнение, выход на пенсию, декретный отпуск).

Поэтому практически на каждом предприятии в плановых отделах производят обоснование роста производства. При этом учитывают экономию численности персонала для всех факторов увеличения производительности труда. Таким образом, плановую численность персонала можно определить по формуле:

Чспл=Чбп х Iq + Э,

где Чспл – плановая среднесписочная численность персонала} Чбп – среднесписочная численность персонала в базисном периоде} Iq – индекс изменения объема производства в плановом периоде} Э – общее изменение (уменьшение – «минус», увеличение – «плюс») исходной численности персонала.

Этот вид расчета целесообразно использовать на стабильных предприятиях с плавным изменением объемов работ.

Для вновь образуемых организаций и предприятий с резкими изменениями в производственной программе следует применять методику определения плановой численности персонала прямым способом.

Чтобы произвести расчет среднесписочного числа рабочих, можно использовать следующую формулу:

Чспос = Чяв х Ксп,

где Ксп – коэффициент среднесписочного состава, Чяв – нормативная численность рабочих для выполнения сменного задания по выпуску товара.

Расчет показателей численности основной части вспомогательного персонала такой же, как и при расчете основного персонала, и определяется по следующей формуле:

Чспвс = nвс x S x Ксп,

где Чспвс – списочная численность вспомогательных рабочих} nвс – число рабочих мест вспомогательных рабочих} S – число рабочих смен в сутках.

По приведенной методике удобно определять численность таких специальностей, как крановщик, кладовщик, стропальщик и другие. Планирование численности вспомогательного персонала (на тех участках, где закреплены нормы обслуживания) представляет собой деление общего количества объектов обслуживания, при учете сменности работ, на норму обслуживания. Результатом этого вычисления и будет плановое явочное число сотрудников.

Для определения численности служащих в организации, как правило, используются среднеотраслевые показатели. В случае их отсутствия нормативы могут быть разработаны на предприятии самостоятельно. В этом случае нормы могут быть разработаны как для различных видов работ, так и для конкретных должностей.

Что касается обслуживающего персонала, то здесь за основу берутся укрупненные нормы обслуживания (например, для уборщика норма определяется, исходя из квадратных метров).

Для руководящего состава за основу берутся нормы управляемости и много других показатели.

Планирование потребностей в персонале с учетом естественного движения персонала

Естественное движение персонала является неотъемлемой частью любой организации. Поэтому его учет позволяет более точно осуществлять планирование потребностей в персонале в будущем. Под естественным движением понимаются такие ситуации:

- работники, не прошедшие аттестацию}

- естественный уход сотрудников (выход на пенсию, декретный отпуск)}

сезонная смена персонала (в основном характерно для организаций, которые носят явно сезонный характер).

Для каждого подразделения в рамках одного предприятия нормы текучести персонала могут различаться. Среди руководящего персонала текучесть самая низкая и составляет около 5%. Среди специалистов производственной сферы текучесть персонала колеблется между 10 и 15%. В случаях активного расширения производства и массового найма персонала текучесть может быть выше 20%.

Способы закрытия потребностей в персонале на перспективу

После того, как определение различных видов потребности в персонале разработано, целесообразно наметить пути ее покрытия. Здесь выделяют два основных направления:

- Внешнее. Здесь в основном стоит обратить внимание на учебные заведения, учебные центры по подготовке и переподготовке специалистов, различные кадровые агентства, центры занятости и непосредственно открытый рынок труда.

- Внутреннее. Ресурсы организации относительно имеющегося кадрового резерва. При использовании этого метода стоит быть готовым к необходимости повышения квалификации сотрудников, возможного переобучения на какие-либо должности. Большим плюсом применения этого направления является повышение мотивации персонала к карьерному росту. У работника повышается преданность к организации и, как побочный эффект, снижается текучесть персонала в целом по организации.

В основном большинство организаций предпочитают активный поиск персонала. Как правило, это приносит свои плоды в виде быстрого закрытия вакансий.

Основные шаги, с которых необходимо начинать процесс планирования потребности в персонале:

- провести анализ численности персонала на текущий момент и оценить эффективность его работы}

- провести анализ перспектив развития предприятия относительно имеющейся потребности в персонале, обращая внимания на необходимость обучения персонала в будущем}

- провести анализ рынка труда в регионе}

- подробно расписать технологию оценки и подбора персонала}

- составить план закрытия вакансий}

- запланировать бюджет.

Таким образом, определение стратегических потребностей в персонале позволяет организации уверенно смотреть в будущее и застраховать себя от кадровых рисков.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Актуальность темы работы обусловлена тем, что планирование потребности в персонале очень важно для современного предприятия, поскольку является частью общего процесса планирования в организации, задача которого состоит в составлении перечня необходимых специалистов, которые могут понадобиться компании в ближайшем будущем для стратегического развития и реализации построенных планов. Кадровое планирование необходимо современному предприятию для:

обеспечения предприятия необходимыми кадрами с минимизацией издержек;

возможность обеспечить предприятием нужным количеством работников требуемой квалификации в самые сжатые сроки;

для сокращения или оптимизированного использования лишнего персонала;

использования персонала в зависимости от его способностей, умений и знаний.

Степень разработанности проблемы: вопросы оценки потребности в персонале рассматриваются в различной литературе по управлению персоналом, менеджменте, экономике предприятия, экономике труда следующими авторами: Виханский О. С., Наумов А. И. Кибанов А. Я. Иванцевич Дж., Лобанов А.А.

Объектом исследования является система оценки персонала на предприятии.

Предметом исследования является анализ процесса определения потребности в персонале предприятия.

Целью работы является определение особенностей оценки потребности в персонале с целью анализа и планирования персонала предприятия ЗАО «Тандер».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

определить понятие планирования персонала;

изучить прогнозирование потребности в человеческих ресурсах;

выполнить определение потребности в персонале;

дать общую характеристику ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»);

выполнить анализ персонала и его планирование на ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»).

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, оценка, расчет и другие экономические методы.

Информационная база исследования: учебная, учебно-методическая литература, периодические источники, интернет-источники и другие материалы предприятия по анализу и оценке персонала.

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе теоретического анализа системы оценки персонала автор определяет специфику системы анализа потребности в персонале. Теоретический анализ становится основой практического исследования оценки потребности в персонале на конкретном предприятии ЗАО «Тандер», что определяет ряд рекомендаций для развития кадровой политики организации.

Цели и задачи работы определили ее структуру.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения.

В первой главе работы дано определение понятия планирования персонала, изучено прогнозирование потребности в человеческих ресурсах, выполнено определение потребности в персонале.

Во второй главе работы дана общая характеристика ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), выполнен анализ персонала и его планирование на ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»).

Методами, применяемыми в работе, является метод анализа научной литературы, анализа, синтеза и построения таблиц.

В работе использована теория и методология по рассматриваемой проблеме, данные сети Интернет и данные ЗАО «Тандер», опубликованные на официальном сайте компании.

Глава 1. Теоретические аспекты планирования потребности персонала предприятия как основа его развития1.1 Роль, понятие, методы планирования персонала в системе управления человеческими ресурсами

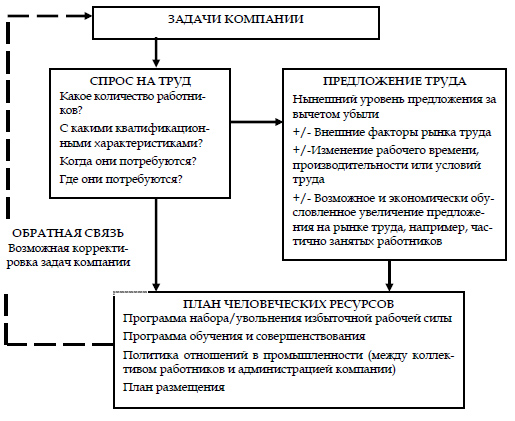

Планирование персонала — процесс систематического анализа потребностей в персонале, который гарантирует наличие нужного количества работников, имеющих требуемые навыки – там, где они нужны, и тогда, когда они нужны [27].

Естественно, что стратегическое планирование предшествует планированию персонала.

Конкретные количественные и качественные планы в сфере человеческих ресурсов определяются планами организации. Отметьте, что на планирование персонала влияют два фактора – потребность и доступность. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах включает определение количества и типа нужных работников по их навыкам и размещению. Такое проектирование отражает различные факторы, такие как производственные планы и изменение производительности. Чтобы дать прогноз наличию ресурсов, менеджер по персоналу обратит внимание на внутренние источники (уже нанятых сотрудников) и внешние источники (рынок труда). После анализа потребности в работниках и их наличии, фирма может определить, имеется ли у нее излишек или недостаток сотрудников. Если прогнозируется избыток работников, должны быть найдены пути уменьшения их количества. Некоторые из этих методов включают ограниченный наем, уменьшение числа рабочих часов, ранний выход на пенсию и временное увольнение. Если прогнозируется дефицит работников, фирма должна получить нужное количество соответствующего качества сотрудников с рынка труда [27].

Так как условия внешней и внутренней среды могут быстро меняться, процесс планирования человеческих ресурсов должен быть постоянным. Меняющиеся условия могут повлиять на организацию в целом, требуя, таким образом, обширного изменения прогнозов. Планирование в целом дает менеджерам возможность предвидеть изменение условий и подготовиться к ним, планирование же персонала, в частности, – проявлять гибкость в сфере управления людьми.

Методика прогнозирования с нулевого уровня использует в качестве стартовой точки для определения грядущей потребности в кадровом обеспечении имеющийся на данное время в организации уровень занятости. По существу, при планировании человеческих ресурсов используется та же процедура, что и при составлении бюджета с нулевого уровня, когда каждый бюджет должен ежегодно обосновываться. Если сотрудник уходит на пенсию, увольняется или покидает фирму по любой другой причине, его место не занимается автоматически. Вместо этого проделывается анализ, ставящий целью установить, может ли фирма обосновать занятие этой должности [12, c. 78]. Аналогичное внимание уделяется созданию новых должностей, когда возникает впечатление, что в них имеется потребность. Ключом к прогнозированию с нулевого уровня является тщательный анализ потребности в человеческих ресурсах. В сегодняшней глобально конкурентной среде освободившаяся должность основательно анализируется, прежде чем санкционируется замена. Очень часто должность не занимается, а работа распределяется между оставшимися сотрудниками.

Метод прогноза, используемый во всей организации начиная с низовых звеньев организации и на более высоких уровнях, в конечном счете, представляет собой совокупный прогноз потребностей в занятости.

Некоторые фирмы используют для прогнозирования занятости то, что можно назвать методикой «вверх дном» (снизу вверх). В ее пользу говорит тот аргумент, что менеджер в каждом подразделении лучше всех осведомлен о потребностях в рабочих местах. При использовании методики «вверх дном» (снизу вверх) каждый последующий уровень организации, начиная с самого нижнего, прогнозирует свои потребности, в конечном счете, это составит совокупный прогноз необходимых работников. Прогнозирование потребности в персонале более эффективно тогда, когда менеджеры осуществляют его систематически, под текущие и прогнозируемые потребности, понимая при этом, что отделу по управлению персоналом необходимо соответствующее время на подготовку к использованию внутренних и внешних источников.

Другим подходом к прогнозированию потребности в человеческих ресурсах является использование математических моделей для предсказания будущих потребностей. Одним из наиболее часто используемых показателей прогноза уровня занятости является объем продаж. Существует положительная связь между спросом и необходимым количеством работников. Используя такой метод, менеджеры могут приблизительно подсчитать количество работников, требующихся при различном уровне спроса.

Моделирование — это методика проведения эксперимента с реальной ситуацией с помощью математической модели, представляющей эту ситуацию. Модель является обобщением реального мира. Таким образом, моделирование является попыткой представить реально существующую ситуацию с помощью математической логики в целях прогнозирования того, что произойдет. Моделирование помогает менеджерам по персоналу, позволяя им задать множество вопросов типа «что если» и при этом не вынуждая принимать решение, приводящее к реальным результатам [7, c.56].

В управлении персоналом моделирование может проводиться для того, чтобы представить взаимосвязи между уровнями занятости и многими другими переменными. Менеджер может в таком случае ставить вопросы что если, подобные следующим:

Цель модели – позволить менеджерам добиться значительного понимания определенной проблемы, прежде чем принимать решение в действительности.

1.2. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах: зарубежный опыт оценки

Прогноз потребности представляет собой оценку количества и качеств сотрудников, которые понадобятся организации в будущем для реализации намеченных целей. Прежде чем делать оценку потребности в человеческих ресурсах, нужно сначала сделать прогноз спроса на товары или услуги фирмы. Этот прогноз затем трансформируется в данные о потребностях в людях для получения показателей, необходимых для удовлетворения спроса. Для фирмы, производящей персональные компьютеры, показатели могут формулироваться как количество единиц, которое планируется выпустить, как количество заявок на покупку, как количество поручительств, которые надо обработать, и т. д. Например, еженедельное производство 1000 персональных компьютеров может потребовать 10 000 часов работы сборщиков в течение 40-часовой рабочей недели. Деление 10 000 часов на 40 часов рабочей недели дает в ответе, что требуется 250 рабочих-сборщиков. Подобные подсчеты проделываются и для других видов работ, необходимых для производства и сбыта персональных компьютеров.

Прогнозирование потребности дает менеджерам средство для оценки того, сколько и какие именно нужны сотрудники. Но существует и другая сторона медали – как видно из следующего примера.

Крупная фирма-производитель на Западном побережье США готовилась к началу работ на новом заводе. Аналитики уже определили, что на новый товар спрос будет существовать длительное время. Не было проблем с финансированием, было размещено оборудование. Но в течение двух лет производство никак не могло начаться! Администрация сделала принципиальную ошибку: она изучила такую сторону людских ресурсов, как спрос, но не изучила предложение. На местном рынке труда не оказалось достаточного количества квалифицированных рабочих для работы на новом рынке. Новым рабочим пришлось получить всестороннее образование, прежде чем они смогли занять вновь созданные рабочие места.

Определение того, способна ли фирма обеспечить себя сотрудниками с необходимыми навыками и из каких источников, называется прогнозом наличия. Он помогает показать, может ли быть получено необходимое количество работников в самой компании, или за пределами организации, или из этих двух источников.

Многие работники, которых потребуется поставить на возникающие в будущем должности, уже могут работать на фирму. Если фирма невелика, администрация, вероятно, знает своих сотрудников достаточно хорошо для того, чтобы подобрать их навыки и желания к потребностям компании. Однако с ростом организации процесс подбора становится все более сложным. Организации, которые воспринимают людей серьезно, используют базы данных. В обеспечении внутреннего предложения высококвалифицированного управленческого персонала помогает также планирование преемственности.

Базы данных включают информацию обо всех работниках – как менеджерского уровня, так и остальных. Информация, сообщаемая обычно о рядовых работниках, включает следующее [27]:

базовое образование и биографические данные;

опыт работы;

индивидуальные навыки и знания;

имеющиеся лицензии и сертификаты;

программы обучения, пройденные в период работы в организации;

прежние оценки результатов деятельности;

профессиональные цели.

Фирмы могут содержать дополнительные базы данных для своих менеджеров. По существу, этот тип перечня содержит информацию для решений о замене или повышении. Он, насколько можно ожидать, будет включать такого рода данные:

послужной список и опыт работы;

базовое образование;

оценка сильных и слабых сторон;

потребности в росте;

потенциал для повышения в должности в настоящее время, перспективы дальнейшего роста;

результаты текущей работы;

сфера специализации;

предпочитаемая работа;

географические предпочтения;

карьерные цели и желания;

ожидаемая дата выхода на пенсию;

личная (частная) история, включая психологическую оценку личности.

1.3 Методика определения потребности в персонале организации

Потребность в персонале, как и в других видах ресурсов, зависит от многих факторов. Поскольку персонал – это особый и самый важный вид ресурсов, а качества сотрудников не поддаются точному измерению, постольку планировать потребность в персонале и особенно удовлетворять эту потребность намного сложнее, чем потребность в материальных и финансовых ресурсах, и здесь даже после укомплектования штатов велика вероятность обнаружения ошибки, допущенной на стадии планирования и подбора [27].

На потребность в персонале влияют обстоятельства, связанные с характеристикой достигнутого уровня развития фирмы и предполагаемого состояния после завершения следующего этапа развития. Этими обстоятельствами могут быть: динамика и прогноз состояния рынка, на котором оперирует организация (перспективы деловой активности и расширения или сужения рынка товаров, услуг фирмы); внутренние ресурсы фирмы, в том числе человеческие, и их развитие (наличие резервов и их размер); политика в области производства, персонала и экономики (что обычно предпринимает фирма, какими путями и методами пользуется в этих областях); состояние рынка труда по требующимся профессиям (соотношение спроса и предложения, цена работников) и т. д.

Обычно потребность в персонале определяется на стадии разработки программ по реализации стратегии развития, подготовки и разработки бизнес-плана.

На подготовительной стадии осуществляется согласование перспектив организационно-экономического и производственного развития фирмы, сбор заявок от руководителей на комплектование их подразделений [8, c. 87].

На стадии разработки бизнес-плана осуществляется увязка его разделов между собой и балансировка по срокам, исполнителям, ресурсам и источникам их поступления.

В числе прочих в составе бизнес-планов разрабатываются разделы, имеющие непосредственное отношение к персоналу, – это разделы «Персонал» и «Управление».

Исходя из оценки состояния факторов, влияющих на потребность фирмы в персонале, миссии и политики в области персонала, разрабатываются мероприятия на планируемый период: предстоящие сокращения, набор, в том числе ключевых специалистов, перемещения, повышение квалификации, изменения в системе мотивации и оценки результатов, повышение уровня трудовой жизни и безопасности труда и т. п. [19, c. 144]

Численность рабочих определяется, как правило, нормативным методом. На основе норм времени, выработки, обслуживания или трудоемкости планируемого объема производства определяется потребность в рабочих по необходимым специальностям, при этом увязывается средний разряд планируемых к выполнению работ и работников. Нормы времени берутся из отраслевых или республиканских справочников нормативов либо разрабатываются в самой организации на основании опыта, примеров или расчетным путем. В упрощенном виде численность рабочих-сдельщиков определяется по формуле:

(1.1)

где t – общая трудоемкость определенного вида работ;

Фп – полный полезный фонд рабочего времени одного работника за год; в среднем Фп = 1910 часов;

qн – коэффициент выполнения рабочими норм выработки.

Число рабочих можно посчитать и укрупненно по следующей формуле:

(1.2)

где В – планируемый объем выпуска продукции в данном периоде в соответствующих единицах измерения;

Вн – норма выработки продукции на одного рабочего в планируемом периоде в тех же единицах измерения.

Численность служащих в общем случае определяется по формуле:

(1.3)

где Тн – годовая трудоемкость нормируемых работ, определяемая в соответствии с типовыми нормами времени и плановым объемом работ либо экспертным путем;

Тнн – годовая трудоемкость ненормируемых работ, определяемая, в основном, экспертным путем.

Более подробно проблемы определения потребности в персонале и методы расчета численности работников различных категорий рассматриваются в целом ряде работ, посвященных нормированию и организации труда, управлению персоналом.

Поскольку в содержании труда служащих, а особенно специалистов и руководителей, велик процент ненормируемых, творческих работ, постольку определять потребность в специалистах и руководителях затруднительно.

Для руководителей существуют усредненные нормы управляемости (табл. 1.1).

Рис. 1.1. Нормы управляемости

При определении числа подчиненных используют следующие факторы [23, c. 109]:

уровень компетентности руководителя и подчиненных;

интенсивность взаимодействия между группами или отдельными подчиненными;

объем работ неуправленческого характера у руководителя и потребность в контактах за пределами подразделения;

сходство или различия в содержании труда подчиненных (при одинаковой работе допустимое число подчиненных больше);

широта новой проблематики в подразделении (доля инноваций);

уровень стандартизации и унификации управленческих и производственных процедур в организации;

степень физических различий в деятельности.

В межотраслевых методических материалах по совершенствованию организационных структур управления предприятий и производственных объединений приводятся нормы управляемости [27]:

для руководителей организаций и их первых заместителей – не более 10–12 чел. (подразделений);

для функциональных отделов – не менее 7—10 чел.;

для функциональных бюро – не менее 4–6 чел.;

для конструкторских и технологических отделов – 15–20 чел.;

для конструкторских и технологических бюро – 7—10 чел.

Должность заместителя руководителя подразделения вводится, как правило, при превышении нормы управляемости в 1,5 раза.

На потребность в персонале оказывает влияние организационная структура фирмы: линейная, линейно-штабная, функциональная, программно-целевая, матричная, дивизиональная, которая, в свою очередь, зависит от принципиальных подходов к разделению и организации труда.

Вывод: планирование человеческих ресурсов включает в себя подбор имеющегося внутри организации и вне ее ресурса рабочей силы в расчете на вакансии, которые предвидятся в организации через определенный период времени. Для грамотного планирования потребности в персонале необходимо учитывать следующие факторы:

в каком состоянии находится экономика и финансовое состояние компании в текущий период;

кадровое движение персонала (планы относительно увольнения, декретных отпусков, выходов на пенсию, сокращений и т.п.);

государственная политика (законодательство, налоговый режим, социальное страхование и т.п.);

ситуация на рынке, в частности у конкурентов;

уровень оплаты труда в компании;

стратегические задачи и бизнес-планы компании;

Глава 2. Анализ системы планирования потребности в персонале торговой организации (на примере ЗАО «Тандер»)2.1 Общая характеристика предприятия

Сеть магазинов «Магнит» — ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России.

Полное название — Публичное Акционерное Общество «Магнит».

Адрес: РФ, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.

Органы управления сети «Магнит»:

Совет директоров;

Комитет по аудиту совета директоров;

Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров;

Правление.

Генеральный директор — Галицкий Сергей Николаевич.

Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Показатели развития сети «Магнит» в 2016 году представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Показатели развития сети «Магнит» на 31.12.2016 г.

|

Показатель |

Значение |

|

Выручка от реализации, млн. руб. |

763 527,25 |

|

Численность персонала, чел. |

Более 260 000 |

|

Количество магазинов, шт. в том числе |

12089 |

|

«ма |

9594 |

|

— гипермаркет |

219 |

|

— «Магнит Семейный» |

155 |

|

— «Магнит Косметик» |

2121 |

|

Количество населенных пунктов, в которых расположены магазины сети, шт. |

2361 |

|

Количество распределительных центров, шт. |

33 |

|

Автомобильный транспорт, ед. |

5882 |

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения.

Отметим, что зона покрытия магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с запада на восток от Пскова до Нижневартовска, а с севера на юг от Архангельска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Магазины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 000 человек.

Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен благодаря мощной логистической системе. Для более качественного хранения продуктов и оптимизации поставки их в магазины, в компании создана дистрибьюторская сеть.

Своевременную доставку продуктов во все магазины розничной сети позволяет осуществить собственный автопарк, который насчитывает 5 882 автомобиля.

Сеть «Магнит» является ведущей розничной компанией по объему продаж в России.

Кроме того, розничная сеть «Магнит» является одним из крупнейших частных работодателей в России.

Рассмотрим миссию и стратегию развития сети «Магнит», данные представим на рисунке 2.1.

Р

Анализ специфических особенностей процесса принятия решений в Японии является ключом к пониманию состояния в области планирования НИР [2].

Дело в том, что специфика японских условий очень велика. В современной Японии уживаются и переплетаются обычаи столетней давности с отношениями, характерными для развитого индустриального общества.

Прежде всего отметим, что в Японии существует (последнее время уже в ослабленном виде) так называемая система старшинства. Согласно этой системе, необходимым условием занятия определенной должности является возраст. Более способный сотрудник может иметь дополнительные льготы, материальное поощрение, но он в большинстве случаев не может занять определенный пост, не достигнув соответствующего возраста. Многие японцы считают эту систему архаичной, тем не менее она существует, по крайней мере, во всех крупных организациях.

Уникальной является типично японская процедура принятия решений — так называемая система «ринги». Проследим особенности этой системы на примере принятия решений в административном аппарате.

Предложение появляется впервые на среднем или нижнем уровне иерархической системы. Оно может содержать идеи рядового сотрудника либо идею, подсказанную ему сверху. Сотрудник разрабатывает предложение во всех деталях по специальной форме «ринги». В этой форме указываются цель мероприятия, временной график его организации и проведения, необходимый бюджет, участники и т. д. Выполняя данную работу, сотрудник обязан консультироваться и проводить обсуждения с другими сотрудниками такого же уровня, которым пришлось бы участвовать в реализации предложения в случае его одобрения. Разработанное предложение идет снизу вверх, проходя часто пять-шесть уровней иерархии. На каждом уровне все руководители обязаны не только ознакомиться с предложением, но и высказать свое мнение, поставив личную печать в специально отведенном месте на «ринги». В конце концов предложение попадает на стол к руководителю административного аппарата [2].

Именно ему принадлежит право окончательного принятия решения. Принятое решение возвращается к автору в виде приказа, требующего исполнения. Кратко укажем основные особенности системы «ринги».

1. Она является одной из самых старых в мире бюрократических систем (это название в данном случае лишь характеризует определенный тип организационной структуры).

2. Ее положительной особенностью является возможность подачи предложений со стороны любого сотрудника, такая инициатива всячески поощряется.

3. Положительной особенностью является и возможность быстрой реализации принятого предложения, так как практически с ним знакомы уже почти все в организации.

4. Ее отрицательными особенностями являются: длительность рассмотрения предложений, поощрение консерватизма (практически для успеха предложения требуется единогласная поддержка).

5. Она связана с «растворением» ответственности: в случае неудачи мероприятия автор не считается виновным, а ответственность несут совместно все лица, утвердившие его предложение.

В современных условиях система «ринги» приводит к тому, что все большее число предложений подписывается руководством без внимательного изучения [4]. Это сочетается с таким психологическим следствием системы старшинства, как определенная пассивность руководителей высшего уровня, связанная с возрастом и с пониманием того, что путь пройден, карьера сделана и теперь надо лишь оценивать работу других. Широко распространенным в Японии является мнение, что управляющие среднего уровня работают более интенсивно и продуктивно, чем их руководители.

Еще одной специфической особенностью японских методов управления является система пожизненных контрактов сотрудника с организацией. Эта система охватывает квалифицированных сотрудников и является средством их удержания [2].

Бюрократическая система «ринги» порождает ряд отрицательных явлений — подавление воли личности, «замыкание» на свои нужды, консерватизм. Несмотря на это, она существовала и с успехом существует в Японии, причиной чего является, на наш взгляд, соответствие этой системы традиционной структуре отношений в Японии, а также трудолюбие и пунктуальность японцев в выполнении принятых решений, их хорошая подготовка и образованность. Интересно отметить, что необходимость совмещения системы старшинства с повышением способных сотрудников приводит к широкому разветвлению иерархии. Для японского административного аппарата типична масса отделов, подотделов и должностей.

2. Планирование НИР на национальном уровне

В отличие от экономической жизни Японии, где в результате переплетения функций различных государственных и частных организаций (МИТИ — Министерство промышленности и внешней торговли, Кейданрен — организация, представляющая интересы крупного бизнеса, и др.) фактически достигается достаточно эффективное управление, в области планирования НИР нет единого планирования [5].

Объяснение этому можно найти при анализе послевоенного периода ускоренного роста японской экономики, когда проводилась политика усиленной покупки патентов.

Уверенность в том, что результаты НИР можно купить и использовать, привела к недооценке роли собственных НИР, в настоящее время положение изменилось — НИР проводятся широким фронтом в государственных и частных фирмах, в университетах. Однако практическая координация этих работ слаба.

Формальным органом, возглавляющим работу по планированию НИР в национальном масштабе, является научный совет при премьер-министре. Этот консультативный орган состоит из наиболее известных в стране профессоров и докторов наук (как правило, работающих в университетах).

В задачи научного совета входят [1, с. 92]:

а) долгосрочное планирование НИР (сроком до 10 лет);

б) определение процента общего национального дохода, который необходимо выделить на НИР (в настоящее время на НИР расходуется 2% общего национального дохода; планируется через пять лет увеличить эти расходы до 2,5 %);

в) общие проблемы подготовки научных кадров.

Из характера приведенных проблем следует, что научный совет обсуждает лишь наиболее общие проблемы планирования НИР в национальном масштабе. На основе обсуждений в совете анализируются’ тенденции развития научных исследований в различных областях науки и техники и разрабатываются общие рекомендации правительству.

Научный совет фактически играет роль консультативной комиссии, имеющей скорее определенное влияние, чем реальную власть.

Правительственным органом, осуществляющим распределение государственных средств на НИР, является агентство по науке и технике, занимающее положение министерства. Это агентство имеет многочисленные связи с другими министерствами и различными частными компаниями

Деятельность агентства в области планирования НИР в прошлые годы традиционно ограничивалась некоторыми направлениями, развиваемыми в основном государством (например, развитие атомной энергетики).

В последние годы масштаб этой деятельности расширился, возросли государственные расходы на организацию и проведение НИР.

Как наиболее важная проблема в настоящее время рассматривается проблема проведения НИР, связанных с усилением контроля за загрязнением окружающей среды. Однако в настоящее время большинство НИР (особенно прикладных) проводится в частных компаниях и влияние агентства в области координации и планирования этих НИР невелико.

Возрастание государственных ассигнований на проведение НИР, сложность планирования НИР привели к возникновению потребности в методе планирования НИР на государственном уровне. Такой метод разработан в последнее время группой научных сотрудников из Института будущей технологии, среди которых ведущую роль играл д-р Шума до, работающий также в фирме «Хитачи». Разработанный метод носит название CCABS — Cross Correlation Analysis and Budgeting System.

Основная задача, на решение которой направлен метод, заключается в выборе проектов НИР, наиболее важных и перспективных с точки зрения государственных интересов.

Предложения о возможных проектах проведения НИР возникают в агентстве в результате опроса научной общественности, изучения современного положения в различных отраслях промышленности, обработки результатов опроса общественности и т. д. Собранные проекты проходят два этапа предварительной оценки.

На первом этапе происходит общая оценка соответствия проектов политике правительства. Проекты, получившие достаточно высокую оценку по этому критерию, поступают на второй уровень оценки, на котором оцениваются отрицательные побочные воздействия результатов НИР с точки зрения общества (technology assesement).

На этом этапе производится оценка по таким критериям, как: вредные последствия для человека, вредные последствия для окружающей среды, опасность для национальных ресурсов и т. д.

Проекты, успешно прошедшие второй этап предварительной оценки, подвергаются более подробному изучению. В качестве примера принятых проектов НИР можно привести: а) предсказание землетрясений; б) раз¬витие атомных электростанций; в) борьба с преступностью на улицах с использованием телевидения.

В прошлом году число таких проектов составило 56 (при 250 предложениях). Для оценки этих проектов используется метод CCABS.

На первом этапе применения CCABS анализируются события, так или иначе связанные с осуществлением проектов НИР. Для анализа взаимного влияния этих событий и вероятностей их осуществления используется разработанный в последние годы в США специальный метод прогнозирования — cross-impact method [1], который дозволяет в итоге упорядочить будущие события (и проекты НИР, направленные на их осуществление) по степени их общей важности. Упорядоченные проекты оцениваются экспертами по ряду критериев по пятибалльной системе (критерии разбиты на группы — экономические, технические, социальные). Эксперты подбираются по степени знакомства с проектами, причем один эксперт может оценивать один или несколько проектов.

Далее ставится задача определения весов критериев, характеризующих их относительную важность. При решении этой задачи в качестве экспертов выступают сотрудники государственного агентства по науке и технике, которые распределяют число 100 между критериями пропорционально их важности. При расхождении мнений экспертов их оценки усредняются.

Общая ценность проекта определяется выражением [2]:

где Ui — ценность i-го проекта;

n — число критериев;

wi — вес i-го критерия;

Pij — оценка i-ro проекта по j-му критерию.

На основе приведенного выражения проекты упорядочиваются по важности. При окончательном формировании плана учитывается, что по мере выполнения проектов высвобождаются дополнительные ресурсы, которые можно использовать для выполнения других проектов НИР.

Прибыль, получаемая после выполнения проектов, интегрируется и дисконтируется во времени. Далее делается предположение, что время выполнения каждого проекта связано линейной зависимостью с количеством выделяемых ресурсов (людских и материальных). В качестве критерия оптимальности используется критерий максимизации общей прибыли за плановый период. Выбор проектов осуществляется путем оптимизации плана по этому критерию. Оптимизация осуществляется путем моделирования описанных зависимостей и подбора на модели наилучшего возможного распределения ресурсов.

Итак, метод CCABS включает три этапа [2]:

анализ взаимного влияния проектов при помощи метода взаимного влияния (cross-impact method);

оценка проектов по многим критериям и определение их общей

ценности;

использование моделирования для решения задачи распределения во времени ресурсов для группы наиболее ценных проектов НИР.

Описанный выше метод CCABS применялся для выдачи рекомендаций по возможному распределению ресурсов в агентстве по науке и технике. Полученные рекомендации были предъявлены лицам, принимающим решения, но, как нам сообщили, использованы практически не были. Разработчики метода утверждали, что лица, принимающие решения, предпочитают использовать свои интуитивные оценки.

Оценивая метод CGABS в целом, следует отметить интересные находки разработчиков метода и в первую очередь использование cross-impact method для изучения внешней среды и глубокого понимания связей между проектами. Однако метод CCABS имеет ряд серьезных дефектов, среди которых следует отметить следующие:

1) использование метода взвешенных сумм для определения общей ценности проектов (критика этого метода содержится в ряде работ [2, 3]);

2) недостаточно выраженное влияние результатов первого этапа (cross-impact method) на второй.

Можно предположить, что эти недостатки наряду с недостатками в организации сотрудничества между разработчиками метода и агентством по науке и технике явились причиной неудач при практическом использовании CCABS.

Типичная структурная схема крупной японской компании представлена на рис. 1.

Компания состоит из ряда групп, пользующихся сравнительной самостоятельностью в вопросах изготовления, выпуска и продажи продукции [3].

Необходимость выпуска новой х продукции и совершенствования старой привела к тому, что при отделах группы имеются лаборатории (подотделы) исследований и разработок. Работа этих лабораторий фактически контролируется руководителем отдела (его планы, как правило, утверждаются главой фирмы). Лаборатории НИР ориентированы на краткосрочные нужды отдела и не проводят фундаментальных НИР. Проблемы планирования НИР решаются совместно руководителями лаборатории и отдела. Наряду с этим в ряде фирм созданы центральные лаборатории НИР.

В компании NEC (Nippon Electric Company) разработана специальная процедура планирования НИР под названием TRADES (Total Rand D Evaluation System — общая система оценки исследований и разработок).

Структурная схема NEC соответствует рис. 1. В компании имеется три различных по положению структурных подразделения, предназначенных для выполнения прикладных НИР:

а) в каждом отделе существует специальная группа НИР, цель которой состоит в улучшении качества работы отдела;

б) в каждой группе предприятий имеется отдел НИР, цель которого состоит в проработке проблем, связанных с будущей продукцией группы;

в) на уровне компании организована центральная исследовательская лаборатория, в которой решаются проблемы, наиболее общие для компании в целом.

Группы предприятий имеют достаточную самостоятельность, и управление компанией в значительной степени децентрализовано. Для устранения недостатков, связанных с децентрализацией, и в первую очередь дублирования НИР, а также для более тщательной оценки НИР в компании NEC с 1970 г. введена система TRADES.

Общее число проектов НИР, разрабатываемых в течение года, составляет 2000-3000. R подавляющем числе случаев они представляют собой прикладные НИР, ориентированные на настоящие или будущие (сроком на три-пять лет) потребности рынка.

В компании принята следующая классификация НИР:

1) исследования R (выходом работы является отчет);

2) разработки D (выходом является первый экспериментальный образец); 3

) промышленные разработки М (выходом является первый промышленный образец).

Количество НИР различных типов дано на рис.2.

Рис. 2. Количество НИР различных типов

Кроме того, НИР делятся на три группы по направленности работы:

I — решение задач, общих для компании в целом;

II — решение задач, общих для группы предприятий;

III —решение задач для одного отдела.

На рис.3. приведены данные, характеризующие НИР разных групп.

Рис. 3. Данные, характеризующие НИР разных групп

Планирование НИР ведется снизу-вверх.

Раз в год отделы составляют по специальной форме список проводимых и предполагаемых (новых) НИР и рассылают эти списки по всей компании. Каждая НИР оценивается в один из трех возможных моментов времени: до проведения, во время проведения и после проведения (оценка результатов).

Специальная форма подготовки информации о каждой НИР типов D и Ж включает в себя информацию о цели НИР, ресурсах, времени, потребного для выполнения, а также оценки по специально разработанной совокупности критериев.

Эти критерии делятся на пять групп (с четырьмя критериями в каждой):

1) оценка потребности в проведении НИР;

2) оценка будущего рынка;

3) оценка будущих прибылей;

4) оценка технической осуществимости;

5) оценка необходимых затрат.

В качестве примера можно привести критерии, входящие в группу 5:

а) оценка необходимого увеличения размера производства;

б) оценка будущего способа производства,

в) его отличия от существующего;

г) оценка денежных потребностей.

По каждому критерию используется для оценки пятибалльная шкала (худшая оценка «1»). Каждая группа критериев имеет свой вес, который определяется на общем собрании руководителей отдела (веса различны для разных отделов). Проставление оценок осуществляется самим автором предложения (будущим разработчиком НИР) или разработчиком уже ведущейся НИР.

Предполагается, что объективность разработчика при простановке оценок стимулируется тем фактором, что при больших .расхождениях между его оценками и полученными результатами руководство отдела будет в будущем меньше доверять его оценкам.

Для НИР категории R оценка по критериям не проводится, а приводятся лишь данные по цели, ожидаемым результатам и предполагаемым расходам [2].

После простановки оценок по критериям для НИР категорий D и М определяется их общая оценка по формуле:

где Ui — оценка i-й НИР;

wi — вес i-й группы критериев,

λkj — оценка в баллах по k-му критерию j-й группы.

Специальные формы с оценками и информацией о НИР распространяются по фирме и обсуждаются, причем принимается во внимание не только общий балл, но и оценки по отдельным критериям. В ходе обсуждения НИР разбиваются на группы по категориям I, II, III, а руководители отделов высказывают свои предпочтения, выбирая лучшие НИР категории III (предполагается, что в категории II и I также включаются лучшие НИР). При этом опять же общий балл служит только для ориентировки, а рассматриваются все оценки (похожая процедура описана в [4]).

Близость этой процедуры к традиционной системе «ринги» очевидна. С одной стороны, это является положительным фактором, характеризующим приспособленность процедуры к существующей традиционной структуре принятия решения, с другой —эта процедура отражает типичные недостатки системы «ринги»: уменьшается вероятность принятия проекта НИР, сильно отклоняющегося от установившихся положений; нет хорошего сочетания единой политики «сверху» и предложений снизу.

Методология получения единой балльной оценки связана с большими искажениями информации, но, кажется, она не имеет решающего влияния на выбор. Выбор же путем непосредственного сравнения многокритериальных оценок психологически очень труден для лица, принимающего решения, и связан с потенциальными ошибками.

Можно оценить процедуру TRADES компании NEC как первый шаг в правильном направлении, основной выигрыш от которого состоит в расширении обмена информацией между участниками процесса планирования.

Интересный способ представления информации для стратегического планирования НИР разработан в фирме Татейши под названием PESIC (Products, Elements, Services and Information Construction). Основным элементом системы PESIC является так называемая информационная карта (information map).

На информационной карте изображается информация четырех типов:

1) о технологии;

2) об областях практического применения;

3) о продуктах;

4) о проектах НИР.

По каждому из данных типов информации в соответствующих строках или столбцах перечисляются названия объектов (например, технологических методов), начиная от наиболее широко применяемых в настоящий момент (для компании Татейши) и переходя к более новым от середины таблицы к ее краям. Точка на информационной карте может представлять область применения продукта, технологию, используемую для изготовления продукта, технологию, возникающую при выполнении НИР, область потенциального использования НИР. Если по каждому из четырех типов информации используется полный список возможных объектов, то информационная карта в удобном и наглядном виде суммирует имеющуюся информацию.

Информационная карта является удобным способом представления информации. Однако у нас нет сведений о степени ее фактического влияния на стратегию компании. Кроме того, создается впечатление, что основная цель использования такой карты — следить за уже происшедшими изменениями в промышленном мире, «догонять других» за счет своевременного перераспределения ресурсов.

Фундаментальные научные исследования традиционно проводятся в университетах. Японии.

Университеты всегда пользовались в Японии большим почетом и уважением. Как правило, университеты состоят из ряда факультетов, а в факультеты входит ряд кафедр. Во главе кафедры стоит профессор, представляющий (и часто возглавляющий) определенное научное направление.

Как можно судить по публикациям, работы в области исследования операций находятся в Японии на достаточно высоком уровне. Так как связи с США очень сильны и многие из ученых получили в США образование или научную степень, то эти работы являются во многих случаях продолжением и развитием исследований, проводимых в США.

Работы в области теории графов, оптимального управления и т. д. проводятся на высоком теоретическом уровне, но эти работы не связаны с какими-либо практическими проблемами. Университеты в большинстве случаев не решают практических задач для правительственных или частных организаций.

В ряде частных компаний (Nomoura Research Institute, Hitachi) также проводятся теоретические исследования, хотя и с большей практической направленностью. Направления этих исследований определяются руководством компаний.

В настоящее время общепризнана важность планирования НИР для развития современной промышленности и особенно прикладных НИР.

В Японии проводятся работы по планированию НИР, но, как правило, уровень планирования недостаточно высок (уровень предприятия, отдела фирмы). Намного больше внимания уделяется вопросам проведения НИР, чем стратегическому планированию. Теоретические работы в университетах не имеют связи с практикой. Прикладные НИР ориентированы на непосредственные краткосрочные нужды.

На наш взгляд, понимание современной ситуации связано со следующими факторами.

В период быстрого подъема японской экономики основные проблемы растущих компаний были связаны с определением новых направлений активности, выпуском новых видов продукции. Японские товары дешевле соответствующих по качеству товаров западных стран из-за более низкой оплаты труда в Японии. В этих условиях путь к большим прибылям был связан с завоеванием рынков и определением типов новых товаров, соответствующих потребностям рынка. В то же время многие результаты исследований, нужных для выпуска новой продукции, можно было купить в США — этот путь был традиционным.

Практическое применение методов стратегического планирования НИР связано с желанием руководства проводить свою политику. Как указывалось выше, такая инициатива нетипична для традиционной японской системы принятия решений. Дух системы «ринги» заключается в том, что руководитель утверждает одно из предложений подчиненных. Система старшинства потенциально предопределяет пассивность руководителя. Эта пассивность особенно проявляется в областях, более далеких от прошлого опыта руководителя — в планировании НИР.

Традиционная организация фирм, связанная со структурой семьи, приводит к стремлению крупных компаний «иметь все свое». Если на Западе крупные фирмы обращаются в консультативные фирмы с заказами на разработку методов планирования НИР, то в Японии крупные фирмы образуют свои новые отделы и группы для решения этой задачи. Однако консультативные фирмы, имеющие большой опыт и большую специализацию в этой области, имеют большие шансы на успех, имеют, как правило, специалистов более высокой квалификации. Этот фактор, несомненно, оказывает влияние на уровень японских работ в данной области.

Из-за прочных японо-американских научных связей возникающие в Японии методы стратегического планирования НИР содержат многие элементы американских методов, причем это заимствование часто совершается без глубокого анализа и понимания соответствия той или иной методики японским условиям. В связи с этим успех новых методов невелик.

Быстрое и гибкое приспособление к изменяющейся ситуации, столь характерное для японцев, уменьшает необходимость в стратегическом планировании. Представляется, что лозунг «Если что-то будет не так, то мы перестроимся» достаточно популярен.

В последние годы ситуация в Японии изменяется. Многие компании вышли на мировой уровень по качеству продукции, что предопределяет в дальнейшем все большие затраты этих компаний на проведение собственных исследований и разработок.

ис. 2.1. Миссия и цели сети «Магнит»

Анализ специфических особенностей процесса принятия решений в Японии является ключом к пониманию состояния в области планирования НИР [2].

Дело в том, что специфика японских условий очень велика. В современной Японии уживаются и переплетаются обычаи столетней давности с отношениями, характерными для развитого индустриального общества.

Прежде всего отметим, что в Японии существует (последнее время уже в ослабленном виде) так называемая система старшинства. Согласно этой системе, необходимым условием занятия определенной должности является возраст. Более способный сотрудник может иметь дополнительные льготы, материальное поощрение, но он в большинстве случаев не может занять определенный пост, не достигнув соответствующего возраста. Многие японцы считают эту систему архаичной, тем не менее она существует, по крайней мере, во всех крупных организациях.

Уникальной является типично японская процедура принятия решений — так называемая система «ринги». Проследим особенности этой системы на примере принятия решений в административном аппарате.

Предложение появляется впервые на среднем или нижнем уровне иерархической системы. Оно может содержать идеи рядового сотрудника либо идею, подсказанную ему сверху. Сотрудник разрабатывает предложение во всех деталях по специальной форме «ринги». В этой форме указываются цель мероприятия, временной график его организации и проведения, необходимый бюджет, участники и т. д. Выполняя данную работу, сотрудник обязан консультироваться и проводить обсуждения с другими сотрудниками такого же уровня, которым пришлось бы участвовать в реализации предложения в случае его одобрения. Разработанное предложение идет снизу вверх, проходя часто пять-шесть уровней иерархии. На каждом уровне все руководители обязаны не только ознакомиться с предложением, но и высказать свое мнение, поставив личную печать в специально отведенном месте на «ринги». В конце концов предложение попадает на стол к руководителю административного аппарата [2].

Именно ему принадлежит право окончательного принятия решения. Принятое решение возвращается к автору в виде приказа, требующего исполнения. Кратко укажем основные особенности системы «ринги».

1. Она является одной из самых старых в мире бюрократических систем (это название в данном случае лишь характеризует определенный тип организационной структуры).

2. Ее положительной особенностью является возможность подачи предложений со стороны любого сотрудника, такая инициатива всячески поощряется.

3. Положительной особенностью является и возможность быстрой реализации принятого предложения, так как практически с ним знакомы уже почти все в организации.

4. Ее отрицательными особенностями являются: длительность рассмотрения предложений, поощрение консерватизма (практически для успеха предложения требуется единогласная поддержка).

5. Она связана с «растворением» ответственности: в случае неудачи мероприятия автор не считается виновным, а ответственность несут совместно все лица, утвердившие его предложение.

В современных условиях система «ринги» приводит к тому, что все большее число предложений подписывается руководством без внимательного изучения [4]. Это сочетается с таким психологическим следствием системы старшинства, как определенная пассивность руководителей высшего уровня, связанная с возрастом и с пониманием того, что путь пройден, карьера сделана и теперь надо лишь оценивать работу других. Широко распространенным в Японии является мнение, что управляющие среднего уровня работают более интенсивно и продуктивно, чем их руководители.

Еще одной специфической особенностью японских методов управления является система пожизненных контрактов сотрудника с организацией. Эта система охватывает квалифицированных сотрудников и является средством их удержания [2].

Бюрократическая система «ринги» порождает ряд отрицательных явлений — подавление воли личности, «замыкание» на свои нужды, консерватизм. Несмотря на это, она существовала и с успехом существует в Японии, причиной чего является, на наш взгляд, соответствие этой системы традиционной структуре отношений в Японии, а также трудолюбие и пунктуальность японцев в выполнении принятых решений, их хорошая подготовка и образованность. Интересно отметить, что необходимость совмещения системы старшинства с повышением способных сотрудников приводит к широкому разветвлению иерархии. Для японского административного аппарата типична масса отделов, подотделов и должностей.

2. Планирование НИР на национальном уровне

В отличие от экономической жизни Японии, где в результате переплетения функций различных государственных и частных организаций (МИТИ — Министерство промышленности и внешней торговли, Кейданрен — организация, представляющая интересы крупного бизнеса, и др.) фактически достигается достаточно эффективное управление, в области планирования НИР нет единого планирования [5].

Объяснение этому можно найти при анализе послевоенного периода ускоренного роста японской экономики, когда проводилась политика усиленной покупки патентов.

Уверенность в том, что результаты НИР можно купить и использовать, привела к недооценке роли собственных НИР, в настоящее время положение изменилось — НИР проводятся широким фронтом в государственных и частных фирмах, в университетах. Однако практическая координация этих работ слаба.

Формальным органом, возглавляющим работу по планированию НИР в национальном масштабе, является научный совет при премьер-министре. Этот консультативный орган состоит из наиболее известных в стране профессоров и докторов наук (как правило, работающих в университетах).

В задачи научного совета входят [1, с. 92]:

а) долгосрочное планирование НИР (сроком до 10 лет);

б) определение процента общего национального дохода, который необходимо выделить на НИР (в настоящее время на НИР расходуется 2% общего национального дохода; планируется через пять лет увеличить эти расходы до 2,5 %);

в) общие проблемы подготовки научных кадров.

Из характера приведенных проблем следует, что научный совет обсуждает лишь наиболее общие проблемы планирования НИР в национальном масштабе. На основе обсуждений в совете анализируются’ тенденции развития научных исследований в различных областях науки и техники и разрабатываются общие рекомендации правительству.

Научный совет фактически играет роль консультативной комиссии, имеющей скорее определенное влияние, чем реальную власть.

Правительственным органом, осуществляющим распределение государственных средств на НИР, является агентство по науке и технике, занимающее положение министерства. Это агентство имеет многочисленные связи с другими министерствами и различными частными компаниями

Деятельность агентства в области планирования НИР в прошлые годы традиционно ограничивалась некоторыми направлениями, развиваемыми в основном государством (например, развитие атомной энергетики).

В последние годы масштаб этой деятельности расширился, возросли государственные расходы на организацию и проведение НИР.

Как наиболее важная проблема в настоящее время рассматривается проблема проведения НИР, связанных с усилением контроля за загрязнением окружающей среды. Однако в настоящее время большинство НИР (особенно прикладных) проводится в частных компаниях и влияние агентства в области координации и планирования этих НИР невелико.

Возрастание государственных ассигнований на проведение НИР, сложность планирования НИР привели к возникновению потребности в методе планирования НИР на государственном уровне. Такой метод разработан в последнее время группой научных сотрудников из Института будущей технологии, среди которых ведущую роль играл д-р Шума до, работающий также в фирме «Хитачи». Разработанный метод носит название CCABS — Cross Correlation Analysis and Budgeting System.

Основная задача, на решение которой направлен метод, заключается в выборе проектов НИР, наиболее важных и перспективных с точки зрения государственных интересов.

Предложения о возможных проектах проведения НИР возникают в агентстве в результате опроса научной общественности, изучения современного положения в различных отраслях промышленности, обработки результатов опроса общественности и т. д. Собранные проекты проходят два этапа предварительной оценки.

На первом этапе происходит общая оценка соответствия проектов политике правительства. Проекты, получившие достаточно высокую оценку по этому критерию, поступают на второй уровень оценки, на котором оцениваются отрицательные побочные воздействия результатов НИР с точки зрения общества (technology assesement).

На этом этапе производится оценка по таким критериям, как: вредные последствия для человека, вредные последствия для окружающей среды, опасность для национальных ресурсов и т. д.

Проекты, успешно прошедшие второй этап предварительной оценки, подвергаются более подробному изучению. В качестве примера принятых проектов НИР можно привести: а) предсказание землетрясений; б) раз¬витие атомных электростанций; в) борьба с преступностью на улицах с использованием телевидения.

В прошлом году число таких проектов составило 56 (при 250 предложениях). Для оценки этих проектов используется метод CCABS.

На первом этапе применения CCABS анализируются события, так или иначе связанные с осуществлением проектов НИР. Для анализа взаимного влияния этих событий и вероятностей их осуществления используется разработанный в последние годы в США специальный метод прогнозирования — cross-impact method [1], который дозволяет в итоге упорядочить будущие события (и проекты НИР, направленные на их осуществление) по степени их общей важности. Упорядоченные проекты оцениваются экспертами по ряду критериев по пятибалльной системе (критерии разбиты на группы — экономические, технические, социальные). Эксперты подбираются по степени знакомства с проектами, причем один эксперт может оценивать один или несколько проектов.

Далее ставится задача определения весов критериев, характеризующих их относительную важность. При решении этой задачи в качестве экспертов выступают сотрудники государственного агентства по науке и технике, которые распределяют число 100 между критериями пропорционально их важности. При расхождении мнений экспертов их оценки усредняются.

Общая ценность проекта определяется выражением [2]:

где Ui — ценность i-го проекта;

n — число критериев;

wi — вес i-го критерия;

Pij — оценка i-ro проекта по j-му критерию.

На основе приведенного выражения проекты упорядочиваются по важности. При окончательном формировании плана учитывается, что по мере выполнения проектов высвобождаются дополнительные ресурсы, которые можно использовать для выполнения других проектов НИР.

Прибыль, получаемая после выполнения проектов, интегрируется и дисконтируется во времени. Далее делается предположение, что время выполнения каждого проекта связано линейной зависимостью с количеством выделяемых ресурсов (людских и материальных). В качестве критерия оптимальности используется критерий максимизации общей прибыли за плановый период. Выбор проектов осуществляется путем оптимизации плана по этому критерию. Оптимизация осуществляется путем моделирования описанных зависимостей и подбора на модели наилучшего возможного распределения ресурсов.

Итак, метод CCABS включает три этапа [2]:

анализ взаимного влияния проектов при помощи метода взаимного влияния (cross-impact method);

оценка проектов по многим критериям и определение их общей

ценности;

использование моделирования для решения задачи распределения во времени ресурсов для группы наиболее ценных проектов НИР.

Описанный выше метод CCABS применялся для выдачи рекомендаций по возможному распределению ресурсов в агентстве по науке и технике. Полученные рекомендации были предъявлены лицам, принимающим решения, но, как нам сообщили, использованы практически не были. Разработчики метода утверждали, что лица, принимающие решения, предпочитают использовать свои интуитивные оценки.

Оценивая метод CGABS в целом, следует отметить интересные находки разработчиков метода и в первую очередь использование cross-impact method для изучения внешней среды и глубокого понимания связей между проектами. Однако метод CCABS имеет ряд серьезных дефектов, среди которых следует отметить следующие:

1) использование метода взвешенных сумм для определения общей ценности проектов (критика этого метода содержится в ряде работ [2, 3]);

2) недостаточно выраженное влияние результатов первого этапа (cross-impact method) на второй.

Можно предположить, что эти недостатки наряду с недостатками в организации сотрудничества между разработчиками метода и агентством по науке и технике явились причиной неудач при практическом использовании CCABS.

Типичная структурная схема крупной японской компании представлена на рис. 1.

Компания состоит из ряда групп, пользующихся сравнительной самостоятельностью в вопросах изготовления, выпуска и продажи продукции [3].

Необходимость выпуска новой х продукции и совершенствования старой привела к тому, что при отделах группы имеются лаборатории (подотделы) исследований и разработок. Работа этих лабораторий фактически контролируется руководителем отдела (его планы, как правило, утверждаются главой фирмы). Лаборатории НИР ориентированы на краткосрочные нужды отдела и не проводят фундаментальных НИР. Проблемы планирования НИР решаются совместно руководителями лаборатории и отдела. Наряду с этим в ряде фирм созданы центральные лаборатории НИР.

В компании NEC (Nippon Electric Company) разработана специальная процедура планирования НИР под названием TRADES (Total Rand D Evaluation System — общая система оценки исследований и разработок).

Структурная схема NEC соответствует рис. 1. В компании имеется три различных по положению структурных подразделения, предназначенных для выполнения прикладных НИР:

а) в каждом отделе существует специальная группа НИР, цель которой состоит в улучшении качества работы отдела;

б) в каждой группе предприятий имеется отдел НИР, цель которого состоит в проработке проблем, связанных с будущей продукцией группы;

в) на уровне компании организована центральная исследовательская лаборатория, в которой решаются проблемы, наиболее общие для компании в целом.

Группы предприятий имеют достаточную самостоятельность, и управление компанией в значительной степени децентрализовано. Для устранения недостатков, связанных с децентрализацией, и в первую очередь дублирования НИР, а также для более тщательной оценки НИР в компании NEC с 1970 г. введена система TRADES.

Общее число проектов НИР, разрабатываемых в течение года, составляет 2000-3000. R подавляющем числе случаев они представляют собой прикладные НИР, ориентированные на настоящие или будущие (сроком на три-пять лет) потребности рынка.

В компании принята следующая классификация НИР:

1) исследования R (выходом работы является отчет);

2) разработки D (выходом является первый экспериментальный образец); 3

) промышленные разработки М (выходом является первый промышленный образец).

Количество НИР различных типов дано на рис.2.

Рис. 2. Количество НИР различных типов

Кроме того, НИР делятся на три группы по направленности работы:

I — решение задач, общих для компании в целом;

II — решение задач, общих для группы предприятий;

III —решение задач для одного отдела.

На рис.3. приведены данные, характеризующие НИР разных групп.

Рис. 3. Данные, характеризующие НИР разных групп

Планирование НИР ведется снизу-вверх.

Раз в год отделы составляют по специальной форме список проводимых и предполагаемых (новых) НИР и рассылают эти списки по всей компании. Каждая НИР оценивается в один из трех возможных моментов времени: до проведения, во время проведения и после проведения (оценка результатов).

Специальная форма подготовки информации о каждой НИР типов D и Ж включает в себя информацию о цели НИР, ресурсах, времени, потребного для выполнения, а также оценки по специально разработанной совокупности критериев.

Эти критерии делятся на пять групп (с четырьмя критериями в каждой):

1) оценка потребности в проведении НИР;

2) оценка будущего рынка;

3) оценка будущих прибылей;

4) оценка технической осуществимости;

5) оценка необходимых затрат.

В качестве примера можно привести критерии, входящие в группу 5:

а) оценка необходимого увеличения размера производства;

б) оценка будущего способа производства,

в) его отличия от существующего;

г) оценка денежных потребностей.

По каждому критерию используется для оценки пятибалльная шкала (худшая оценка «1»). Каждая группа критериев имеет свой вес, который определяется на общем собрании руководителей отдела (веса различны для разных отделов). Проставление оценок осуществляется самим автором предложения (будущим разработчиком НИР) или разработчиком уже ведущейся НИР.

Предполагается, что объективность разработчика при простановке оценок стимулируется тем фактором, что при больших .расхождениях между его оценками и полученными результатами руководство отдела будет в будущем меньше доверять его оценкам.

Для НИР категории R оценка по критериям не проводится, а приводятся лишь данные по цели, ожидаемым результатам и предполагаемым расходам [2].

После простановки оценок по критериям для НИР категорий D и М определяется их общая оценка по формуле:

где Ui — оценка i-й НИР;

wi — вес i-й группы критериев,

λkj — оценка в баллах по k-му критерию j-й группы.

Специальные формы с оценками и информацией о НИР распространяются по фирме и обсуждаются, причем принимается во внимание не только общий балл, но и оценки по отдельным критериям. В ходе обсуждения НИР разбиваются на группы по категориям I, II, III, а руководители отделов высказывают свои предпочтения, выбирая лучшие НИР категории III (предполагается, что в категории II и I также включаются лучшие НИР). При этом опять же общий балл служит только для ориентировки, а рассматриваются все оценки (похожая процедура описана в [4]).

Близость этой процедуры к традиционной системе «ринги» очевидна. С одной стороны, это является положительным фактором, характеризующим приспособленность процедуры к существующей традиционной структуре принятия решения, с другой —эта процедура отражает типичные недостатки системы «ринги»: уменьшается вероятность принятия проекта НИР, сильно отклоняющегося от установившихся положений; нет хорошего сочетания единой политики «сверху» и предложений снизу.

Методология получения единой балльной оценки связана с большими искажениями информации, но, кажется, она не имеет решающего влияния на выбор. Выбор же путем непосредственного сравнения многокритериальных оценок психологически очень труден для лица, принимающего решения, и связан с потенциальными ошибками.

Можно оценить процедуру TRADES компании NEC как первый шаг в правильном направлении, основной выигрыш от которого состоит в расширении обмена информацией между участниками процесса планирования.