Работаем с картой

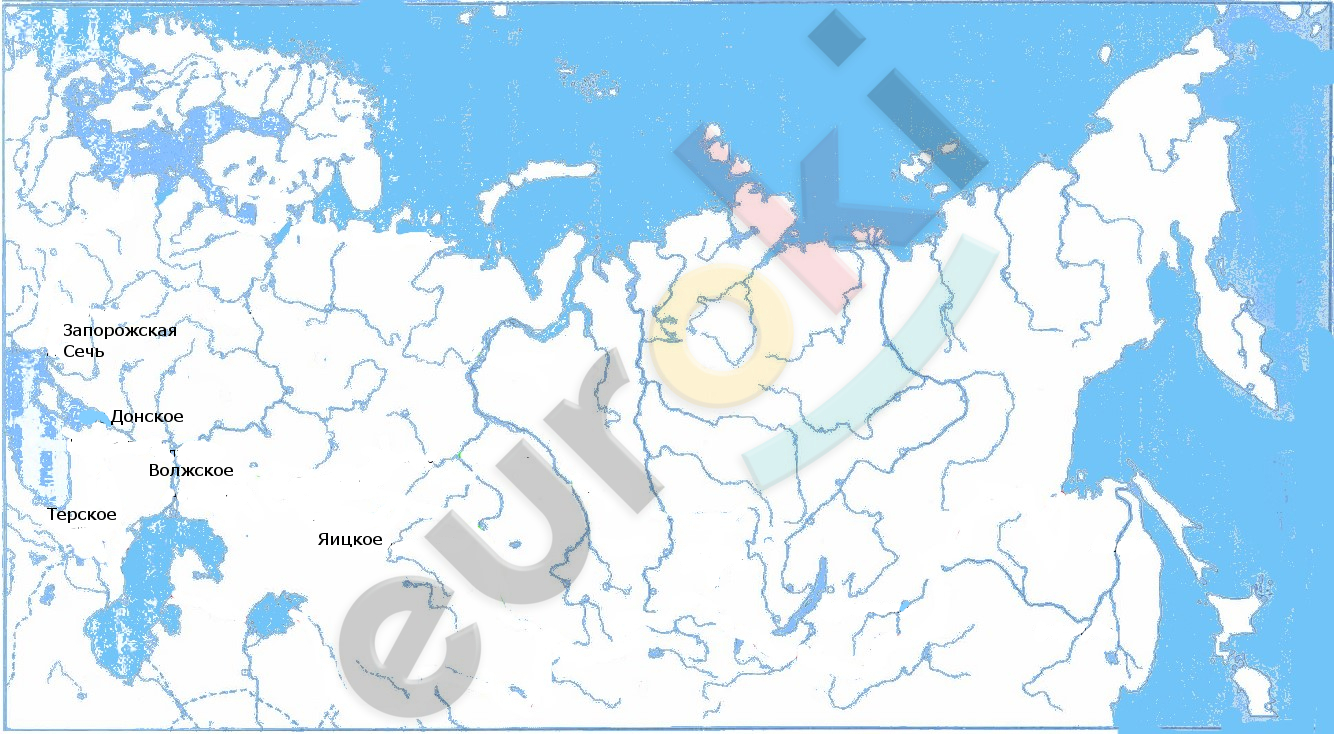

1. С помощью атласа покажите на карте территории расселения казачества в XVI в.

Запорожская Сечь, Терское, Донское, Волжское, Яицкое казачество.

2. Ознакомившись с картой (на с. 60–61 учебника), скажите, где было больше городов – западнее Волги или восточнее ее?

Больше всего городов было западнее Волги.

Стр. 20

Изучаем документ

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте?

В тексте говорится о ведении сельского хозяйства, скотоводстве, продуктовых заготовках.

2. Какое значение для жизни россиян имели эти занятия?

Это имело огромное значение, так как заготовки позволяли крестьянам кормиться. При наличии излишков их можно было продать.

Стр. 20

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Известному российскому историку XIX в. С. М. Соловьеву принадлежат слова о том, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России она являлась мачехой. Как вы понимаете данное сравнение? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. Что означает понятие «зона рискованного земледелия»?

С. М. Соловьев говорит о климатических различиях между Западной Европой и Россией. В России были неблагоприятные природно-климатические условия. Основная часть земледельческих районов страны находилась в так называемой зоне рискованного земледелия. Суровый и неустойчивый климат с долгой морозной зимой и коротким летом был неблагоприятен для ведения сельского хозяйства. Земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова «страдать»).

Зоной рискованного земледелия называли территории с неблагоприятными для земледелия климатическими условиями.

2. Используя материал параграфа, составьте в тетради таблицу «Население России в начале XVI в.». В таблице должны быть указаны категории населения, их основные занятия, характерные особенности жизни.

| Категории населения | Основные занятия | Характерные особенности жизни |

|---|---|---|

| Крестьянство | Пашенное земледелие | Большую часть года занимали сельскохозяйственные работы, важную роль в жизни крестьян играла община – мир, она распределяла государственные подати и повинности |

| Казачество | Защита границ, охота, рыболовство, бортничество, скотоводство | Были свободными и равноправными, в общинах существовало самоуправление, важнейшие вопросы решались на круге (казачьем сходе) |

| Ремесленники | Ремесло | Платили налоги и несли различные повинности в пользу государства |

| Купцы | Торговля | Платили налоги и несли различные повинности в пользу государства |

| Духовенство | Несение религиозной службы | Были освобождены от повинностей |

| Боярство | Государственная служба | Занимали важнейшие государственные посты |

3. Жизнь какой группы населения характеризуют следующие термины и названия: промыслы, Запорожская Сечь, жалованье, круг, военная добыча? Составьте в тетради описание жизни этой группы населения, используя все указанные термины и названия.

На рубежах Российского государства возникали общины волжских, донских, терских и яицких казаков, состоявшие главным образом из беглых крестьян. Основу хозяйственной жизни казачества составляли промыслы – охота, рыболовство, бортничество, а также скотоводство. Важнейшим источником существования казаков была военная добыча. В то же время казаки охотно принимали и жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране своих рубежей от набегов крымских и казанских татар. Все казаки считались свободными и равноправными. В казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли выборные атаманы и старшины. Наиболее важные дела обсуждались на круге (казачьем сходе). В первой половине XVI в. казацкие поселения, расположенные на лесистых островах в низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую республику – Запорожскую Сечь.

4. Подумайте, почему члены гостиной и суконной сотен были освобождены от налогов и повинностей, обязательных для других горожан. Можно ли отнести купцов, входивших в гостиную и суконную сотни, к привилегированным слоям общества? Свой ответ аргументируйте.

Гостиная и суконная сотни были профессиональными организациями купцов. Их можно отнести к привилегированным слоям общества. Эти сотни взамен исполняли казенные поручения – организовывали работу таможен, продавали казенные товары за границей. Таким образом, они приносили большую прибыль государству и налаживали торговую деятельность.

5. Из текста параграфа выберите цитаты, которые носят спорный характер, с точки зрения историков. Сделайте выводы.

«Урожаи практически на всей территории Российского государства были низкими» — на некоторых территориях России урожаи были значительно выше, например, на юге они были выше, чем на Северо-Западе.

«Власти были вынуждены считаться с позицией горожан» — власть опиралась на бояр и купечество, большинство горожан имели крайне ограниченные права, поэтому к их мнению прислушивались только при бунтах.

6.

Жители Старой Ладоги занимались торговлей и ремеслом. Это было возможным благодаря расположению у торговых путей, ведущих из Центральной России в Европу, через Ладожское озеро и Балтийское море. Об этом говорят находки в виде монет, различных товаров, которые доставлялись из Европы. В Ладоге постоянно находились новгородские купцы. Ладога была крепостью, которая постоянно подвергалась нападениям. Поэтому жители города были заняты военным делом. Об этом говорят находки оружия, доспехи воинов.

СТРАДА

- СТРАДА

-

тяжелая летняя работа земледельца, главную часть которой составляла жатва — сбор с нивы хлебов.

Рожь в средней полосе Европейской России начинали жать обычно около Ильина дня (20 июля ст. ст.). Несколько позже сеяли озимые. Так, в Тульской провинции в 1760-е лучший срок сева озимой ржи определяли около 1 августа, второй срок — 6 августа. Считалось, что хороший хозяин хоть десятинку, хоть две, но непременно посеет до Преображения (т. е. до 6 августа). Но был и третий срок — около 15 августа. Их так и определяли — ранний, средний и поздний сроки сева озимых. Близкие сроки были и за Уралом. В Енисейском уезде и северной части Ачинского 1 августа сеяли озимую рожь; в южных частях этих уездов и в соседнем Канском с этого числа начинали жать, а сев мог пройти и раньше. В Красноярском уезде сеяли озимь после 20 июля. С 6 августа старого стиля жатва в этой части Сибири становилась почти повсеместной.

В рамках выработанных сроков происходили определенные колебания, вызванные разными возможностями отдельных крестьянских хозяйств, а отчасти и тем, что крестьяне по-разному оценивали, какого роста должны достигнуть к началу морозов всходы озими. Семьи многочисленные и зажиточные за счет большого числа работников справлялись с одновременным исполнением различных видов летних работ. Одиночки, малосемейные и бедняки вынуждены были распределять их во времени. Для соотношения сроков жатвы и сева озимых имело значение также наличие семян: если были резервы из прошлогоднего урожая, то можно было засеять озимые до начала уборки. Каждый крестьянин в своем хозяйстве был одновременно и агрономом, и экономистом, — наблюдения за вызреванием он должен был увязать с хозяйственными возможностями семьи.

«С первого же Спасу (1 августа), а то и пораньше, озими сеют и боронят, — рассказывала крестьянка Тулуновской вол. Нижнеудинского у. Виноградова. — Разе у кого хлеб есть, да работников много — ну те после Бориса-Глеба сеют (т. е. имеют возможность сочетать сев озимых с сенокосом в конце июля и, кроме того, имеют зерно на семена до начала жатвы). Одне стараютца посеять озимые так, чтобы она (озимь) до снегу из краски вышла. Она, как только вырастает с вершок, с полтора, красна бывает, а после, как станет подрастать, краску теряет и начинает разнеживатца. Другие стараютца угадать, чтобы озимь успела до снегу разгнездиться».

Сочетание двух этих признаков считалось верной гарантией хорошего урожая озимых — «хлеб уйдет от мороза». Ю.А. Гагемейстер, основываясь на местных материалах Енисейского округа сер. XIX в., так излагал представления крестьян: «Как скоро покажется отверстие в зерне и оболочка его покраснеет, то уже иней не повредит зерна».

На сроки жатвы оказывала влияние и степень обеспеченности хозяйства работниками. Одиночки и малосемейные жали сначала озимую рожь, потом, около Успенья (15/28 августа), принимались за уборку яровых; большие семьи и те, в которых нанимали работников, нередко жали все хлеба одновременно, если, конечно, созревание их позволяло.

Существенно различались сроки жатвы северной и южной хлебопахотных полос. Так, в южных уездах Тобольской губ. жатва начиналась с 20 июля, а в северных — с середины августа. В сроках уборки яровых существовала обычно своя последовательность: сначала жали рожь, потом — ячмень, позднее — пшеницу. Но определенное давление оказывал рынок: случалось, что оставляли недожатым ячмень, чтобы успеть убрать вовремя более дорогую пшеницу.

Простая на первый взгляд техника уборки хлеба, включала немало приемов, учитывавших особенности данного злака, стадию его вызревания в конкретном случае, погоду во время жатвы. Убирали зерновые культуры серпами и косами. Жали или косили в зависимости от того, какой вырос хлеб. И в этом надо было уметь разобраться. Если рожь выросла высокой и густой, либо полегла от дождей и ветров или тяжести зерен, либо опутана вьющимися травами — во всех этих случаях предпочитали серп. Не очень густую и невысокую рожь косили «под крюк», то есть такою косою, на древко которой приделаны зубья или грабли, чтобы скошенная рожь не перепутывалась и одновременно с косьбою сгребалась в рядки.

Выбор между косой и серпом зависел еще и от степени влажности зерна — утреннее зерно от косы не осыпалось, а подсохшее можно было уже только жать серпом; подобное же различие делалось между перезрелым и недозрелым хлебом. Таким образом, косу и серп один и тот же человек мог менять в течение дня в зависимости от погоды, времени дня и участка поля. Меняли также и виды кос. Наряду с крюком применяли литовку и горбушу. «Утром, покамест сыровато, зерно не сыплетца — ярово на крюк крючуют, потом, как подсохнет, жнут», — объясняла крестьянка.

Так же поступали с пшеницей и ячменем — жали или косили в зависимости от того, какими они выросли. Овес почти всегда косили, но и здесь бывали исключения. При дождливом лете на хорошей почве овес вырастал высоким и густым, тогда его жали. Горох нередко косили простыми косами, без «крюков». Гречу убирали преимущественно крюками.

Выбор лучшего варианта продолжался и в самой жатве: если рожь полностью созрела и чиста, то есть нет сорняков, то ее, сжатую, сразу же связывали в снопы; если же много было травы, то жали «на горсти» — складывали кучками («горстями»), чтобы трава засохла на солнце, потом уже вязали снопы.

Не было рутины и в крестьянских способах кладки, сушки, хранения хлеба. На юге (южнее Калуги), где можно было рассчитывать высушить колосья прямо в поле, сжатые горсти и снопы долго лежали не увязанными, а когда укладывали связанные снопы в крестцы и копны, обращали их колосьями наружу. В северных районах с большой влажностью (Вологодчина, например) снопы вязали сразу же и в скирды укладывали колосьями внутрь. В таких районах хлеб досушивали в овинах. Русская деревня знала овины нескольких типов. Простейшие из них состояли из дощатых колосников, на которых укладывали снопы; огонь раскладывали прямо на земляном полу в середине овина. Другие овины делали с глинобитной печью и топили ее сухостойным лесом или соломою. Делались в овинах и добротные кирпичные печи со сводом, косыми продушинами и закрывающейся трубой, которые исключали попадание искр в снопы. В Олонецкой губ., например, делалось строение из двух частей: одна часть — с потолком, полом и печью для просушки хлеба — называлась ригач; другая — без потолка, но с очень плотным полом — служила для молотьбы и называлась гумно, или овин.

Одновременно с завершением жатвы зерновых начинали уборку овощей. Хорошо просушенные овощи — морковь, свеклу, редьку, репу, картофель и др. — складывали поленницами и кучами в обширные погребные ямы. Огурцы, арбузы и даже дыни — солили. Часть овощей старались убрать уже в конце августа, особенно те, которые закладывали в подполье под картошку. Считалось, что после Ивана Постного (29 августа) можно начинать копать картошку, а к середине сентября копку картошки, как правило, заканчивали и начинали рубить капусту. Крестьяне владели разнообразными способами заготовки овощей на зиму. Помимо сухого хранения в погребах, амбарах и ямах, применялись соление, малосольная обработка и квашение капусты рубленой и пластовой, соление огурцов, лука, квашение свеклы и пр.

К числу поздних осенних работ относились уборка и первичная обработка технических культур — льна и конопли. «Рвать коноплю» обычно начинали в конце сентября — начале октября. Снопы конопли, погруженные для вымачивания в озеро, например, 4 октября, вынимали из воды 1 ноября; «мяли» коноплю после просушивания в ноябре.

Крестьяне знали, что промедление в сроках уборки конопли грозило потерей масличной части ее продукции (прядильное сырье сохранялось и в случае наступления морозов и выпадения снега). Но другие осенние работы не всегда позволяли убирать технические культуры в точно выбранный срок.

Во всех делах, связанных с жатвой и уборкой, сама атмосфера дружных совместных усилий воспитывала добросовестное отношение к работе. «…Находясь в ленских деревнях в самый разгар жнитва, — писал А.П. Щапов, — я не только во всех речах, но и во всех неустанно-деятельных хлопотах, и в самих лицах крестьян замечал полнейшую, в высшей степени серьезную, вседушевную озабоченность полевыми работами». Щапов, как и другие наблюдатели, отмечает дружный и умелый труд способных к работе людей всех поколений крестьянской семьи в страдную пору.

Начало и конец жатвы у русских повсеместно сопровождались молитвами и благочестивыми обычаями. Общины принимали решения о приглашении священника для совершения водосвятного молебна в поле. Служили перед иконами. Срок начала жатвы и характер зажина определялись также на сходке. Жать по найму в соседней деревне можно было и до установленного общиной срока, но начать жатву своей полосы нельзя было до общего зажина. Для начала жатвы на сходке назначали определенный вечер, но без указания часа, так как зажин окружали обычно некоторой таинственностью: никто не должен был видеть, как это произойдет. Совершить зажин должна была выбранная общиной женщина. Чаще всего выбор падал на старушку вдову, известную своей тихой и безупречно нравственной жизнью. К ней направляли представителей — просить от мира. Старушка должна была, по традиции, отвечать им неопределенно: «Добрые люди найдутся — зажнут». В самый вечер зажина никто не работал. В деревне возникала напряженная и торжественная обстановка ожидания важного события. Избранная на сходе женщина зажигала у себя в избе свечу перед иконами и, положив несколько земных поклонов, отправлялась жать. Пробиралась к своей полосе, стараясь остаться незамеченной. В поле она повторяла земные поклоны (в др. варианте — молилась «во все четыре стороны») и, сжав три снопа, складывала их крестообразно друг на друга. Вернувшись домой, жница молилась и гасила свечу. После этого по деревне распространялось известие о том, что зажин, слава Богу, состоялся. На следующее утро жницы со всех дворов шли на жатву.

Сходка могла выбрать по жребию целое семейство для «почина жнитва» (Владимирская губ.). Могла принять решение и об ином способе зажина — совместном. Это делалось в том случае, если, по мнению мира, в деревне не было подходящей вдовы. Тогда жницы от всех хозяйств выходили в поле одновременно, выжинали каждая на своей полосе по три снопа и складывали их крестообразно. В другом варианте совместный зажин совершали на общинном участке, предназначенном на коллективные нужды. После общей молитвы староста или выборный жал первую горсть, потом «точно по команде, все преклоняются до земли жать; через час-два десятина выжата, зажин сделан» (Московская губ.).

М.М. ГромыкоИсточник: Энциклопедия «Русская цивилизация»

.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «СТРАДА» в других словарях:

-

Страда — Страда, Витторио Витторио Страда Vittorio Strada Дата рождения: 31 мая 1929(1929 05 31 … Википедия

-

страда — сенокос, жатва, тяжелая работа , арханг. (Подв.), вологодск., владим., псковск. (Даль), страдать, аю, также стражду (цслав.), диал. страдать косить сено, собирать урожай , арханг. (Подв.), др. русск. страдати стараться, добиваться , страдалъ за… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

-

СТРАДА — СТРАДА, страды страды, мн. страды, жен. 1. Тяжелая летняя работа в период косьбы, жнитва и уборки хлеба. «В полном разгаре страда деревенская.» Некрасов. 2. перен. Тяжкий труд, борьба (книжн.). «Вся жизнь крестьянина есть сплошная страда.»… … Толковый словарь Ушакова

-

Страда — (деревенская) иноск. полевыя работы (тяжелыя). Ср. Въ полномъ разгарѣ страда деревенская. Доля ты! русская долюшка женская! Врядъ ли труднѣе сыскать… Некрасовъ. Страда … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

-

страда — См … Словарь синонимов

-

СТРАДА — СТРАДА, ы, мн. страды, страд, страдам, жен. Напряжённая летняя работа в период косьбы, уборки урожая. Деревенская с. Боевая с. (перен.: о напряжённых боевых действиях). | прил. страдный, ая, ое. Страдная пора. Толковый словарь Ожегова. С.И.… … Толковый словарь Ожегова

-

страда — страда, род. страды (неправильно страда, страды); мн. страды, род. страд, дат. страдам … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

-

страда — СТРАДА, ы, мн страды, страд, страдам, ж Работа летом в период косьбы, уборки урожая, которая проводится с большим напряжением, требует затрат времени и сил. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму… … Толковый словарь русских существительных

-

страда́ — страда, ы; мн. страды, страд, страдам … Русское словесное ударение

-

Страда — ж. 1. Напряженная летняя работа во время косьбы, жатвы и уборки хлеба. отт. Период такой работы. 2. перен. Тяжелый, напряженный труд. отт. Период такого труда. 3. нар. поэт. Страдание, мучение. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

-

страда — страда, страды, страды, страд, страде, страдам, страду, страды, страдой, страдою, страдами, страде, страдах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов

6

Почему летние полевые работы назывались страдой.(и пожалуйста развернутый ответ)Заранее спасибо

1 ответ:

0

0

<span>Судя по тем работам, которые выполняются на селе (точнее, на полях) в летнее время, то название само говорит за себя. Лично мое мнение, слово страда имеет один корень со словом страдать. Потому что, иначе как страдать от жары, тяжелых работ и огромных объемов и площадей просто невозможно. Это сегодня техника на селе на высоте и то не везде. В большинстве своем эти хозяйства не имеют порядочного оборудования и техники. Это там, где все еще вручную косят и копают картошку, вяжут лен в снопы руками, там тоже летом идет полная страда. Так что я думаю, вот почему летние полевые работы назывались страдой</span>

Читайте также

Судя по указанному вами классу, пишу на базе начальной школы, т. е. просто, кратко и понятно.

——————————

Я думаю, что каждый ребёнок в глубине своей души ждёт лето. Ведь это настолько прекрасная пора, что замирает дух. Природа оживает, наполняя мир новыми яркими красками. Прилетают наши маленькие друзья — птицы, чьи трели сравнимы с музыкой классиков. Каждый проводит это время по-разному и сейчас я поведаю вам о моих летних приключениях.

Всё лето я провела у дяди в деревне. Там так красиво, воздух незабываемо чист, а главное много детей, которые также, как и я, приехали навестить своих родственников. В первый же день нашего отдыха мы ходили на речку. Теперь я с гордостью могу заявить, что меня научили плавать и мне удалось спасти щенка, который запутался в водорослях. Вместе с Катей, Мишой и Вовой мы рассекали окрестности деревни на велосипедах. И в один из дней нашли заброшенный колодец. Мой дядя сказал, что там живут приведения, но я в это не верю, это просто сказки. Мне очень понравилось поливать растения на огороде. Маша, жена моего дяди, даже выделила мне свою собственную грядку, где я выращивала огурцы. Вечерами мы все любили собираться на чердаке, где рассказывали друг-другу страшные истории или просто весело проводили время.

Вот так я провела своё незабываемое лето. Теперь нас всех ждёт новый учебный год, но я не жалею об этом. Ведь ровно через девять месяцев снова будет лето.

Что общего у наших героев?

1) Служили на Кавказе.

2) Жилин и Костылин — дворяне.

3) Оба офицера русской армии, оба отправляются в отпуски

попадают в плен.

Костылин: «… мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льётся» .

Жилин: «Невелик ростом, а удал был» .

Сравниваем портреты героев: «Какое отношение должно возникнуть у читателя к Жилину и Костылину» .

К Костылину появилось презрение, неприязнь, от описания его внешности. Такой жалкий, ничтожный человек может быть слабым, готовым на подлый поступок.

Жилин внешне обычный человек, но чувствуется в нём сила и мужество.

Жилин разговаривает с лошадью, называет её «матушкой» , «сердечной» . Он любит лошадь, жалеет, видя её страдания. Жилин не стремится представить себя героем, он не любит красивых слов, он наблюдателен, умен, точно и лаконично передаёт свои мысли и чувства. Костылин не способен любить и понимать кого-либо, кроме себя самого. Поэтому у него нет внутреннего монолога, автор с иронией говорит о нём «закатился, что есть духу, ожаривает лошадь» .

Сравниваем поступки героев, Жилин не хочет тревожить старую мать и требовать от неё непосильного, он надеется на свои силы, активно ищет выхода. «Не боялся да не буду бояться вас, собак! »

Костылин — эгоист, он уверен, что родственники обязаны его выкупить, а сам для этого не хочет ничего предпринимать, не борется, пассивно подчиняется обстоятельствам.

Жилин Костылин

главная цель Жилина — освобождение, поэтому он делает подкоп, внимательно следит за тем, что происходит в татарском ауле, ждёт подходящего момента. Поднимается на гору, чтобы определить дорогу, даже подкармливает заранее хозяйскую собаку. Старается всё предусмотреть. Жилин вызывает симпатию не только у хозяина, где живёт, но и у простых татар своей храбростью, мастерством. Завязывается крепкая дружба с Диной.

Костылин заботится только о себе, о своём благополучии, не знает что такое долг, верность в дружбе. Он безволен, безответственен, способен на подлость. Он не совершает поступка, не бежит из плена. Костылин не герой, он не способен на большой поступок.

Жилин — смелый, решительный, мужественный человек. Это герой.

<span>Костылин — слабый, нерешительный. Слабый телом и духом человек.</span>

<span>Басовитый и серьезный, у него характер крут:

Заворчит он очень грозно — все тотчас же убегут!</span>(ГРОМ)

<span />

В.Бианки, Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.И.Куприн

Это значет, что если ты сделал добро то оно всегда вернётся

Урок

№____

7 класс Дата

Тема.Территория, население и

хозяйство России в начале 16 в.

Цели и задачи.

Образовательные — познакомить с территорией

и хозяйством России в начале XVI в., особенностями состава населения российского

государства; характеризовать особенности развития России в начале XVI в.

Развивающие — доказать необходимость

углубления централизации государства, развития торговли, проведения реформ(

городского самоуправления и денежной). Проследить эволюцию землепользования и её

последствия. Развивать познавательные умения.

Воспитательные — развитие личностных качеств школьников

на основе примеров из истории Российского государства и Всеобщей истории:

патриотизма, мужества, мудрости. Воспитание уважения к культурному наследию.

Планируемые результаты:

предметные: давать

определения понятий: зона рискованного земледелия, казачество, озимые,

политика, реформа, слобода, ярмарка, яровые; описывать структуру

российского общества в начале XVI в.; выявлять особенности развития России в

начале XVI в.; анализировать структуру городского самоуправления в русских

городах в начале XVI в.; приводить примеры видов хозяйственной деятельности

населения России; сравнивать подсечно-огневую систему земледелия с трехпольем;

характеризовать роль общины в жизни крестьян; анализировать изменения,

произошедшие в жизни русских городов; характеризовать роль казачества в защите

границ Российского государства;

метапредметные УУД— 1) коммуникативные: организовывать

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регулятивные: составлять

план действий; соотносить свои действия с планируемыми результатами; оценивать

правильность решения учебной задачи; 3) познавательные: устанавливать

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения;

использовать таблицы, схемы для получения информации; развивать навыки поиска,

анализа, сопоставления и оценивания исторической информации;

личностные УУД: формировать и

развивать познавательный интерес к прошлому своей Родины; излагать и

аргументировать свою точку зрения в соответствии с возрастными возможностями;

уважительно относиться к историческому наследию.

Оборудование: учебник, пакет с

рабочим материалом для работы в группах.

Тип урока: урок открытия нового

знания.

Ход урока

1.Организационный

момент

2. Актуализация

опорных знаний

Письменная

работа

1. Назовите

важнейшие события (с указанием дат), которые обозначают термином «Великие

географические открытия».

2. Ответьте на

вопросы.

— Какое значение

имели Великие географические открытия?

— К каким

последствиям они привели?

3. Назовите общие

для России, стран Европы и Азии причины географических открытий.

4. Соотнесите имя

путешественника (первопроходца) и его достижения.

|

1 |

Семен |

Б |

|

2 |

Федор |

В |

|

3 |

Афанасий |

А |

A) посетил Персию,

Аравию, Индию и Африку

Б) совершил поход

в Западную Сибирь, во время которого была открыта самая высокая часть Уральских

гор

B) совершил первый

поход на реку Обь (Проверка выполнения заданий.)

Взаимопроверка(меняются

листочками с соседом по парте, проверяют ответы друг у друга)

3. Мотивационно-целевой этап

Проблемный вопрос

-Почему Россия в XVI в. оставалась земледельческой страной?

Тема урока: «Территория, население и хозяйство России в начале

XVI в.».

-Как вы думаете, какие вопросы нам необходимо рассмотреть на уроке?

3.Изучение нового материала

-Работа в группах. Изучив определенный материал, вы расскажете

нам о населении и хозяйстве России в XVI в.

Первая группа — земледелие и положение крестьянства.

Вторая группа — положение казачества.

Третья группа — жизнь горожан (в том числе и ремесленников) и городское

самоуправление.

Четвертая группа — торговля и положение купечества.

Пятая группа — денежная система.

Задание для первой группы. Изучите § 2, п.1

1)составить словарь терминов;

2)создать схему, отражающую уровень развития земледелия и

положение крестьянства в начале XVI в.

3)ответить на проблемный вопрос урока;

5)описать впечатление о своей работе и ее результатах.

2. Земледелие. Крестьянство

Ответы учащихся.

Главное занятие населения- пашенное земледелие.

Орудия труда: соха, плуг, борона.

Переход от подсечно-огневой системы к трёхпольному

севообороту. Подсечно-огневая система земледелия — одна

из примитивных систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и

посадке на этом месте культурных растений.

Трехпольный севооборот — система севооборота с чередованием

пара, озимых и яровых культур.

Крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он

засевал яровыми культурами, второй — озимыми, а

третий «отдыхал» под парой т. е. оставался незасеянным.

Яровые культуры — однолетние растения, высеваемые весной и дающие урожай в год

посева/овес/

Озимые культуры — однолетние растения, высеваемые осенью; до наступления зимы

они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают раньше, чем

яровые/рожь/

Пар (в земледелии) — поле, оставляемое на одно лето незасеянным.

Изменение набор засеваемых зерновых культур. Сократились посевы

пшеницы, ячменя и проса. Увеличение посевов ржи, овса, гречихи.

Урожаи были низкими. Причины:

1.неблагоприятные природно-климатические условия. Основная часть

земледельческих районов страны находилась в зоне рискованного

земледелия.

3она рискованного земледелия — территория с

неблагоприятными для земледелия климатическими условиями (постоянные перепады температуры,

долгая морозная зима, дождливое или очень сухое лето). Земледельческим трудом

можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до

середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней

уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие

работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время сельскохозяйственных работ на Руси

называли страдой (от слова «страдать»).

Страда — время сельскохозяйственных работ.

2.малое использование удобрений

Кроме земледелия крестьяне занимались скотоводством: одна лошадь,

корова, овцы, куры.

Скота мало, заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное

время от страды.

Важную роль в жизни крестьян играла община — мир: делила

пахотные наделы и огородные участки между крестьянскими семьями, распределяла

между крестьянскими дворами государственные подати и повинности.

Община крестьянская — территориальное объединение хозяйств,

сочетавшее индивидуальную собственность на дом, приусадебный участок и общинную

собственность на пашню, пастбища, лес.

Вывод. Основное занятие населения России в начале XVI в. — пашенное

земледелие. В это время происходит переход от подсечно-огневой системы к

трехпольному севообороту. Скотоводство имело второстепенное значение.

3.Казачество

Задание для второй группы. Изучите § 2, п.2

1)составить словарь терминов;

2)причины увеличения численности казаков:

3)вывод.

Увеличение численности казачества.

Казачество — в XIV—XVII вв. — вольные люди ( из беглых крестьян), несшие

службу в приграничных районах; в XVIII — начале XX в. — военное сословие.

Причины увеличения численности казаков:

1.

бегство

крестьян, холопов, посадских людей из центра России в связи с усилением

феодального гнета.

Основа хозяйственной жизни казачества- промыслы — охота,

рыболовство, бортничество, скотоводство, военная добыча, жалованье деньгами,

хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране своих рубежей

от набегов крымских и казанских татар.

Социально-политическая жизнь:

-свобода

-равноправие

— демократизм в приятии решений

Войско- социальная форма организации со строгой дисциплиной и

единоначалием при исполнении решений

-в казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин

стояли выборные атаманы и старшины. Наиболее важные дела обсуждались на круге (казачьем

сходе).

Круг — общий войсковой совет казаков, высший орган самоуправления.

Решал вопросы войны и мира, организации военных походов, дележа добычи и жалования,

избрании старшин.

Запорожская Сечь-казацкая республика из казацких поселений в низовьях Днепра

Станица — казачье поселение (деревня).

Дополнительный материал для второй группы

Одной из главных причин возникновения казачества было бегство

крестьян, холопов, посадских людей из центра России в связи с усилением

феодального гнета. Основой хозяйства казаков были промыслы и скотоводство,

доход получали от походов к берегам Черного и Азовского морей, на Волгу и

Каспий.

Области расселения казачества были на особом положении, играя роль

буферной зоны между государственными вотчинами и соседними владениями

Крымского ханства. Царское правительство не в силах было постоянно держать на

Юге войско. Выходом стало привлечение к государственной службе казачества.

Для социальной организации характерны: личная свобода, социальное

равенство, демократизм в приятии решений в сочетании со строгой дисциплиной и

единоначалием при их исполнении.

Военной, политической и социальной формой организации явилось

войско.

Высшую законодательную власть осуществлял круг — собрание полноправных

казаков «всей реки».

Исполнительная власть принадлежала войсковому атаману, избираемому

кругом. Постановления круга обязательны для всех. Главная роль в принятии

решений принадлежала старым казакам.

До середины XVII в. связи казаков с Россией походили на отношения

между самостоятельными государствами. В вопросах внешних сношений казаки

руководствовались собственными интересами, которые не всегда совпадали с

планами Москвы.

Казаки дорожили своей свободой и независимостью. Однако Дон и

другие регионы расселения казачества не являлись для беглецов раем, так как

казаки не представляли собой однородной массы. Зажиточные казаки группировались

вокруг войскового атамана и старшины, в их руках была большая часть скота,

рыбные промыслы, струги, им перепадала большая часть военной добычи. От них

резко отличались голутвенные казаки, пришлый люд, часто работавшие у добрых

станичников по найму.

Казачество являлось важным элементом общерусской государственности,

проводником русской культуры и языка на окраинах России. В нем действовали не

одни только начала равенства и братства, но проявлялись резко противоречия

между верхними и нижними его слоями со всеми последствиями.

(Поликарпов В.С. История нравов России. Восток или Запад)

Вывод. Казачество находилось на особом положении, так как играло роль

буферной зоны между Россией и соседними недружественными государствами. Казаки

были лично свободным населением. В вопросах внешних сношений казаки

руководствовались собственными интересами.

4. Горожане. Ремесло и ремесленники. Городское самоуправление

Задание для третьей группы. Изучите § 2, п.3-5

1)составить словарь терминов;

2)описать уровень развития ремесла и положение городского

населения в начале XVI в.

3)вывод.

Ответы учащихся

существовало около 130 городов.

доля городского населения в России была невелика

изменилось значение русских городов, усиливалось их значение как

центров ремесла и торговли.

Город — крупный населенный пункт, жители которого заняты не сельским

хозяйством. Имеет развитый комплекс хозяйства и экономики.

Состав населения:

основная часть населения — ремесленники, которые платили налоги и

несли различные повинности в пользу государства( «чёрные» горожане), купцы,

бояре, служилые люди.

Тягло — государственное прямое обложение, существовавшее для неслужилого

населения, крестьян и посадских и включавшее в себя, кроме податей, также и

натуральные налоги и повинности.

расширился круг ремесленных специальностей.

Слобода — поселения в Русском государстве XI—XVII вв. (стрелецкие,

монастырские, ямские, иноземные, белые и др.), население которых временно

освобождалось от уплаты налогов в казну.

самое распространённое ремесло- производство оружия. В конце XV в.

в Москве возник Пушечный двор, где изготавливались пушки, пищали (тяжёлые

ружья) и другое огнестрельное оружие. Качество отливаемого на Пушечном дворе

оружия было столь высоко, что власти запретили продавать его южным и восточным

соседям Российского государства.

Ремесло — мелкое ручное производство, основанное на применении

ручных орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить

высококачественные изделия.

Самоуправление- мелкие торговцы, ремесленники, объединялись

в сотни и полусотни. Но в основе этих

организаций лежал не профессиональный цеховой принцип, а территориальный. Только

крупное купечество объединялось в особые профессиональные организации — гостиную и суконную

сотни.

Члены купеческих организаций возглавляли городское

самоуправление.

Посадские люди — городское торгово-ремесленное население.

Выборные городские власти занимались распределением

государственных налогов между сотнями, ведали благоустройством городских улиц,

дорог, следили за пополнением городских запасов на случай войны, формировали

городское ополчение, посылали ополченцев для участия в княжеских походах.

Власти были вынуждены считаться с позицией горожан.

Дополнительный материал для третьей группы

Основные виды ремесленных специальностей в XVI в.:

1)в сфере производства продовольствия — хлебники, калачники, пирожники,

блинники, мясники, рыболовы, мучники, крупяники, овсяники, луковники,

гречишники, овощники, соленики, квасники, кисельники, масляники, сырники,

пивовары, повара, пряничники, орешники, яблочники и т. д.;

2)в сфере производства одежды и обуви — шелковники, суконники,

холщевники, красильники, кожевники, сапожники, башмачники, подошвенники,

лапотники, портные, шубники, кафтанники, сарафанники, колпачники, шляпники,

шапошники, рукавичники, чулочники, пуговичники, булавочники, игольники и т. д.;

3)черная и цветная металлургия — кузнецы, котельники, ведерники,

мечники, гвоздочники, токари, решетники, замочники, сковородники, сабельники и

т. д.;

4)деревообработка и плотницкое дело — плотники, бочарники,

санники, лодочники, судовщики, изготовители деревянной посуды, и т. д.;

5)гончарное производство — кирпичники, печники, гончары, горшечники,

изготовители изразцов и т. д.;

6)ювелирное дело — ювелиры, золотых и серебряных дел мастера;

7)кожевенное производство;

8)стекольное производство;

9)художественные промыслы.

Центрами ремесленной деятельности были города. Значительная масса

посадских людей была занята в сфере услуг: огородники, садовники, конюхи,

пастухи, носильщики, перевозчики, овчинные стригали, банники, псари,

стекольники и т. д.

Вывод. В городах сохранялись остатки самоуправления. Мелкие

торговцы и ремесленники объединялись в XVI в. в сотни и полусотни. Но в основе

этих организаций лежал не профессиональный цеховой принцип (как в Западной

Европе), а территориальный. Выборные городские власти занимались распределением

государственных налогов между сотнями, ведали благоустройством городских улиц,

дорог, следили за пополнением городских запасов на случай войны, формировали

городское ополчение, посылали ополченцев для участия в княжеских походах.

Власти были вынуждены считаться с позицией горожан.

5. Торговля и купечество

Задание для четвертой группы. Изучите § 2, п.6

1)составить словарь терминов;

2)причины оживления торговли:

2)направления торговли в начале XVI в.

3)вывод

Причины оживления торговли:

1)формирование единого государства

2) избавление от владычества Золотой Орды

3) исчезли внутренние границы и многочисленные таможенные посты

(на которых обходимо было платить пошлины) между разрозненными княжествами.

Появилось множество городских и деревенских рынков- торгов и торжков,

ярмарок.

Торжок — городской или деревенский рынок.

Ярмарка — большой торг, рынок товаров, организованный один раз в год

в городах и больших селах, обычно с увеселениями и развлечениями.

Товары: хлеб, мёд, соль, скот, мясо, рыба, другие продукты сельского

хозяйства, товары, произведённые ремесленниками: посуду, обувь, нарядные ткани

и многое другое.

Направления торговли:

Западное направление- Польша, Ливонский орден, города Ганзейского

союза, Литовское княжество, Англия

Юго- Восточное — с татарскими ханствами, Кавказом, Османской

империей, Средней Азией.

Первый крупный морской порт-Архангельск

Экспорт — вывоз за границу товаров, проданных иностранному

покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке: кожи и зерно,

сало и поташ, пенька и меха, мясо и икра, полотно и щетина, смола и дёготь,

воск и рогожи и др.

Импорт — ввоз товаров для их реализации на внутреннем рынке: сукна

и металлы, порох и оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония,

вина и краски, писчая бумага и кружева и др.

Вывод. Развитию торговли мешало отсутствия выхода к морям

6. Денежная система

Задание для пятой группы. Изучите § 2, п.7

1)Составить словарь терминов;

2) Предпосылки реформы:

3) Итоги реформы:

4) Вывод

Денежная система — форма государственной организации денежного обращения.

Предпосылки реформы:

1)рост товарооборота

2)очень мал запас драгоценных металлов, из которых они чеканились.

3) городах появилось большое количество фальшивомонетчиков.

В 1535—1538 гг. в России была проведена денежная реформа, в

результате которой хождение всех старых монет было запрещено.

Реформа — преобразование, изменение какой-либо стороны общественной

жизни.

Итоги реформы:

1)Вводилась единая для всей страны денежная единица — московский

рубль.

2)Московская деньга (рубль) — единая для России

денежная единица, введенная в оборот в результате реформы 1535—1538 гг.

3)Появилась также монета, равная одной сотой рубля, с изображением

всадника с копьём, получившая название копейки.

4)В 1534 г. в Москве был основан первый в России казённый

монетный двор, на котором чеканились монеты для всей страны.

Вывод. В результате проведенной реформы была введена общая для всей

России денежная единица. Итогом реформы стало преодоление кризисных явлений в

денежной сфере.

5.Обобщение и систематизация

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал.

Ответьте на вопрос рубрики «Изучаем документ» на с. 20 учебника.

(Проверка выполнения заданий.)

Рефлексия

Подведем итоги нашей работы. Оцените изученный материал используя

знаки:

V — знакомая информация;

+ — новая информация;

! — я думал (думала) иначе;

? — эта информация меня заинтересовала (удивила), хочу узнать

больше.

Домашнее задание

1.Прочитать § 2,ответить на вопросы в конце параграфа

Задание для первой группы. Изучите § 2, п.1

Земледелие. Крестьянство

1)составить словарь терминов;

2)создать схему, отражающую уровень развития земледелия и

положение крестьянства в начале XVI в.

3)ответить на проблемный вопрос урока;

5)описать впечатление о своей работе и ее результатах.

Задание для второй группы. Изучите § 2, п.2

Казачество

1)составить словарь терминов;

2)причины увеличения численности казаков:

3)вывод.

Задание для третьей группы. Изучите § 2, п.3-5

Горожане. Ремесло и ремесленники. Городское самоуправление

1)составить словарь терминов;

2)описать уровень развития ремесла и положение городского

населения в начале XVI в.

3)вывод.

Задание для четвертой группы. Изучите § 2, п.6

Торговля и купечество

1)составить словарь терминов;

2)причины оживления торговли:

2)направления торговли в начале XVI в.

3)вывод

Задание для пятой группы. Изучите § 2, п.7

Денежная система

1)Составить словарь терминов;

2) Предпосылки реформы:

3) Итоги реформы:

4) Вывод