Полный резерв

Cтраница 3

Наиболее значимым из всех резервов является полный резерв. Он представляет собой время, на которое может бьпъ увеличена продолжительность задачи без задержки планоюго срока завершения программы. Свободный резерв показывает время, на которое может быть задержано вьшолнение задачи без ущерба для полного резерва последующих задач сети.

[31]

Наиболее значимым из всех резервов является полный резерв. Он представляет собой время, на которое может быть увеличена продолжительность задачи без задержки планового срока завершения программы. Свободный резерв показывает время, на которое может быть задержано выполнение задачи без ущерба для полного резерва последующих задач сети.

[32]

Длина проекции стрелки, соединяющей два события, на ось времени отображает продолжительность работы в принятом масштабе времени. Проекция этой пружины на ось времени характеризует свободный резерв работы. Если масштабная сетевая модель построена по поздним срокам свершения событий, длина проекции стрелки на ось времени складывается из продолжительности работы и неиспользованной части полного резерва на предыдущих работах. При построении масштабной модели угол наклона стрелки принимается произвольно.

[34]

Как отмечалось выше, надежность покрытия нагрузки обеспечивается резервами генерирующей мощности. Эти резервы состоят из двух частей: резервы, предназначенные для компенсации плановых снижений располагаемой мощности электростанций, вызванных выводом оборудования в профилактические ремонты, и резервы, предназначенные для компенсации неплановых снижений мощности, обусловленных необходимостью проведения аварийных ремонтов, и отклонений спроса от плановых значений. Разность между полным резервом и его планируемой частью называется оперативным резервом, а разность между располагаемой мощностью электростанций и планируемым ремонтным резервом представляет собой ее наибольшую рабочую мощность.

[35]

При железнодорожной доставке достаточен двухмесячный запас, при водной доставке должен быть учтен период замерзания и межени. Размеры бункеров котельной находятся в зависимости от мощности и надежности топливоподающих устройств. При непрерывной трехсменной работе транспортирующего устройства и полном резерве достаточны небольшие бункера ( на 4 — 8 час.

[36]

Режимы 1 и 2 соответствуют установившимся давлениям масла и определяются давлениями в баках подпитки и разностью отметок трассы линии. При рассмотрении режимов 3 и 4 учитывают гидродинамическое падение давления в мас-лопроводящем канале. В эксплуатации для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий обеспечивается постоянный контроль за давлением масла в подпитывающих баках, секциях линии и стопорных муфтах, которое должно быть в установленных пределах. Все типы подпитывающих установок автоматизированы и надежность их работы обеспечивается полным резервом каждого агрегата. Подпитывающие установки подразделяют на установки, выполненные по полной схеме, в которых предусмотрены прием, фильтрация и дегазация масла, и установки по упрощенной схеме, имеющие емкости с дегазированным маслом, в которых автоматически поддерживается нужный вакуум.

[37]

Основными задачами сетевого анализа являются календарное планирование и оперативный контроль сроков начала и завершения выполнения отдельных работ и этапов проекта с использованием его сетевой модели. Для этого предварительно выполняется расчет двух групп временных характеристик проекта — параметров свершения событий и параметров выполнения работ. К первой группе относятся: 1) ранние сроки свершения событий; 2) поздние сроки свершения событий; 3) резервы событий; 4) продолжительность критического пути. Ко второй группе относятся: ранние сроки начала и окончания работ; 2) поздние сроки начала и окончания работ; 3) резервы работ ( полный резерв, свободный резерв, частный резерв первого рода, частныйрезерв второго рода.

[39]

Страницы:

1

2

3

Детальное

планирование связано

с разработкой детальных графиков для

оперативного управления на уровне

ответственных исполнителей. Наличие и

сопровождение детального графика работ

является одним из главных требований

для управления проектом. Команда проекта

полностью отвечает за составление

графиков работ, если работы не являются

излишне комплексными.

Уровень

детализации графика зависит

от сложности и размеров проекта.

Приведенные выше рекомендации справедливы

для любых проектов и нуждаются в уточнении

в каждом конкретном случае. Поэтому

прежде чем приступать к построению

детального графика, необходимо ответить

на вопросы:

-

сколько событий

или работ необходимо включить в график? -

насколько детально

надо описывать технологию выполнения

работ? -

для кого этот

график предназначается?

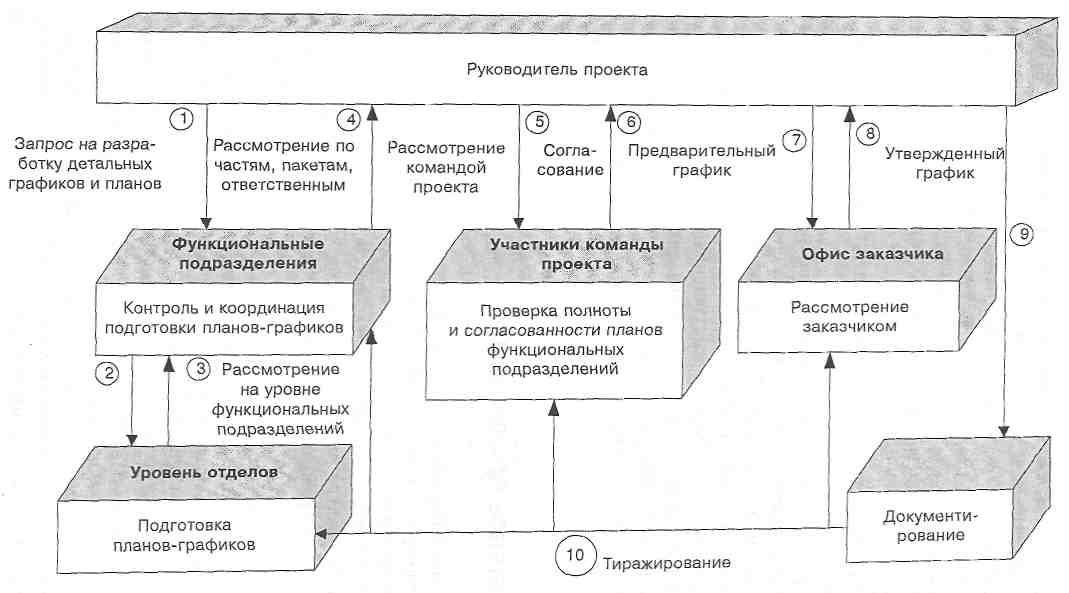

Процесс

разработки детального графика представлен

на рис. 13.8.1.

Методы

и средства разработки графиков могут

отличаться, но все графики в обязательном

порядке проходят утверждение у

руководителя проекта. Форма представления

графика должна быть удобной и наглядной

как для заказчика, так и для исполнителей.

График должен стать рабочим инструментом

как для управления и согласования

позиций на совещаниях, так и для сдачи

работ, особенно когда сроки были сорваны,

а бюджет превышен по независящим от

команды проекта причинам.

Рис

13.8.1. Последовательность разработки

детального графика

5.Сетевое планирование: методы и средства разработки, практика, опыт и реалии.

Сетевая

диаграмма (сеть,

граф сети, PERT-диаграмма) — графическое

отображение работ проекта и зависимостей

между ними. В планировании и управлении

проектами под термином «сеть» понимается

полный комплекс работ и вех проекта с

установленными между ними зависимостями.

Сетевые

диаграммы отображают сетевую модель в

графическом виде как множество вершин,

соответствующих работам, связанных

линиями, представляющими взаимосвязи

между работами. Этот граф, называемый

сетью типа «вершина—работа» или

диаграммой предшествования—следования,

является наиболее распространенным

представлением сети (рис. 13.9.1).

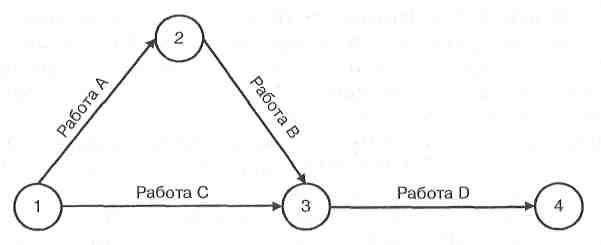

Существует

другой тип сетевой диаграммы — сеть

типа «вершина—событие», который на

практике используется реже. При данном

подходе работа представляется в виде

линии между двумя событиями (узлами

графа), которые, в свою очередь, отображают

начало и конец данной работы. PERT-диаграммы

являются примерами этого типа диаграмм

(рис. 13.9.2).

Рис.

13.9.1. Фрагмент сети «вершина—работа»

Рис.

13.9.2. Фрагмент сети «вершина—событие»

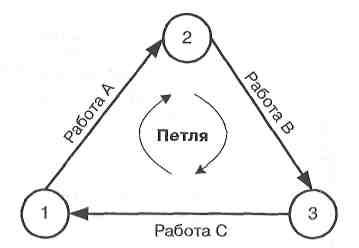

Сетевая

диаграмма не является блок-схемой в том

смысле, в котором это средство используется

для моделирования деловых процессов.

Принципиальным отличием от блок-схемы

является то, что сетевая диаграмма

отображает только логические зависимости

между работами, а не входы, процессы и

выходы, а также не допускает повторяющихся

циклов или так называемых петель (в

терминологии графов — ребро графа,

исходящее из вершины и возвращающееся

в ту же вершину, рис. 13.9.3).

Рис.

13.9.3. Пример петли в сетевой модели

Методы

сетевого планирования —

методы, основная цель которых заключается

в том, чтобы сократить до минимума

продолжительность проекта. Основываются

на разработанных практически одновременно

и независимо методе критического пути

МКП (СРМ — Critical Path Method) и методе оценки

и пересмотра планов ПЕРТ (PERT — Program

Evaluation and Review Technique).

Критический

путь —

максимальный по продолжительности

полный путь в сети называется критическим;

работы, лежащие на этом пути, также

называются критическими. Именно

длительность критического пути определяет

наименьшую общую продолжительность

работ по проекту в целом. Длительность

выполнения всего проекта в целом может

быть сокращена за счет сокращения

длительности работ, лежащих на критическом

пути. Соответственно любая задержка

выполнения работ критического пути

повлечет увеличение длительности

проекта.

Метод

критического пути позволяет

рассчитать возможные календарные

графики выполнения комплекса работ на

основе описанной логической структуры

сети и оценок продолжительности

выполнения каждой работы, определить

критический путь для проекта в целом.

Полный

резерв времени, или

запас времени, — это разность между

датами позднего и раннего окончаний

(начал) работы. Управленческий смысл

резерва времени заключается в том, что

при необходимости урегулировать

технологические, ресурсные или финансовые

ограничения проекта он позволяет

руководителю проекта задержать работу

на этот срок без влияния на срок завершения

проекта в целом. Работы, лежащие на

критическом пути, имеют временной

резерв, равный нулю.

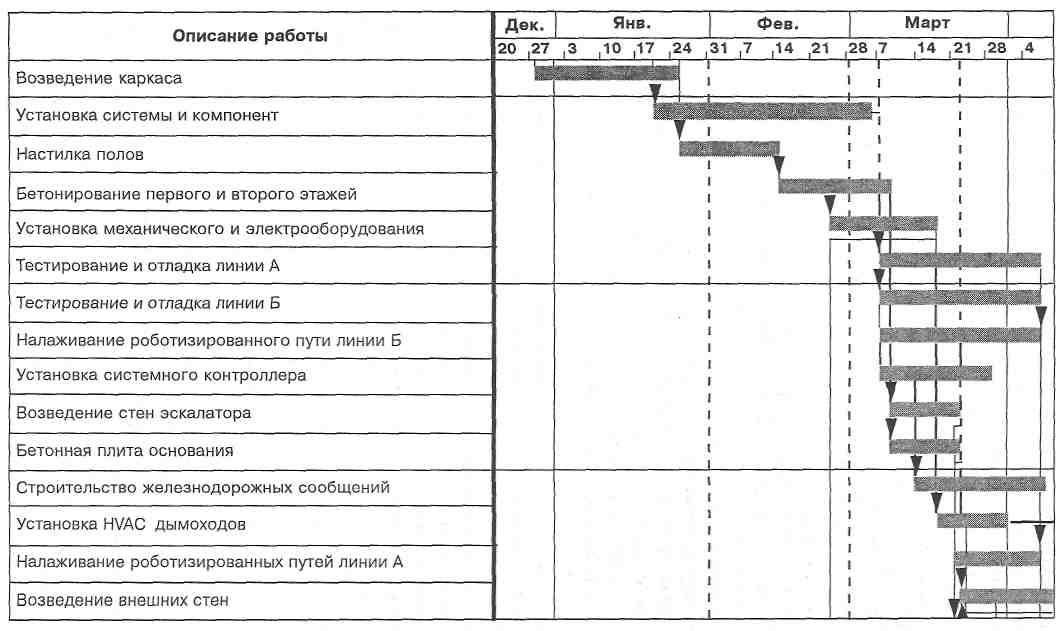

Диаграмма

Ганта — горизонтальная

линейная диаграмма, на которой задачи

проекта представляются протяженными

во времени отрезками, характеризующимися

датами начала и окончания, задержками

и, возможно, другими временными

параметрами. Пример отображения диаграммы

Ганта с помощью современных компьютерных

средств (гл. 22) представлен на рис. 13.9.4.

Процесс

сетевого планирования предполагает,

что вся деятельность будет описана в

виде комплекса работ или работ с

определенными взаимосвязями между

ними. Для расчета и анализа сетевого

графика используется набор сетевых

процедур, известных под названием

«процедуры метода критического пути».

Процесс

разработки сетевой модели включает в

себя:

-

определение списка

работ проекта; -

оценку параметров

работ; -

определение

зависимостей между работами.

Определение

комплекса работ проводится для описания

деятельности по проекту в целом, с учетом

всех возможных работ. Работа является

основным элементом сетевой модели. Под

работами понимается деятельность,

которую необходимо выполнить для

получения конкретных результатов.

Пакеты работ определяют деятельность,

которую необходимо осуществить для

достижения результатов проекта, которые

могут выделяться вехами.

Прежде

чем начать разработку сетевой модели,

необходимо убедиться, что на нижнем

уровне СРР определены все работы,

обеспечивающие достижение всех частных

целей проекта. Сетевая модель образуется

в результате определения зависимостей

между этими работами и добавления

связующих работ и событий. В общем виде

данный подход основан на предположении,

что каждая работа направлена на достижение

частного результата. Связующие работы,

возможно, и не требуют получения

какого-либо материального конечного

результата, например работа «организация

исполнения».

Оценка

параметров работ является

ключевой задачей руководителя проекта,

привлекающего для решения этой задачи

членов команды, ответственных за

реализацию отдельных частей проекта.

Ценность календарных графиков, стоимостных

и ресурсных планов, получаемых в

результате анализа сетевой модели,

полностью зависит от точности оценок

продолжительности работ, а также оценок

потребностей работ в ресурсах и финансовых

средствах.

Оценки

должны производиться для каждой детальной

работы, а затем могут быть агрегированы

и обобщаться по каждому из уровней СРР

в плане проекта.

Рис.

13.9.4. Диаграмма Ганга

Продолжительность

(длительность) работы определяет

время, которое предполагается затратить

на ее выполнение. Оценки длительности

каждой детальной работы выполняются

на основе предыдущего опыта и количества

планируемых на работу исполнителей.

Облегчает эту процедуру то, что оценки

необходимо делать цля детальных работ

проекта, которые представляют собой,

как правило, элементарные виды

деятельности.

Основными

являются два типа работ:

-

работа

с фиксированной продолжительностью

имеет

определенную длительность, которая не

зависит от количества назначенных ей

ресурсов: нельзя ускорить выполнение

работы, назначив, например, вдвое больше

исполнителей, поскольку существуют

факторы, влияющие на длительность

работы, но не зависящие от количества

исполнителей; -

работа

с фиксированным объемом имеет

длительность, зависящую от количества

назначенных исполнителей (ресурсов).

Таким образом, для работ, продолжительность

которых зависит от количества доступных

ресурсов, возможен вариант непосредственного

расчета длительности исходя из информации

о требуемых объемах работ (например, в

человеко-днях) и количестве доступных

ресурсов. В этом случае увеличение

числа исполнителей приведет к сокращению

времени выполнения работы.

Определение

зависимостей между работами необходимо

для расчета календарного графика по

МКП. Связь предшествования отображает

в расписании логическую зависимость

между работами. Наиболее частой причиной

таких зависимостей являются технологические

ограничения (начало одних работ зависит

от результатов других), хотя возможны

и ограничения, диктуемые другими

соображениями. Эти связи образуют

структуру сети. Совокупность взаимосвязей

между работами определяет последовательность

выполнения работ. В соответствии с

установленными связями работы делятся

на предшествующие и последующие.

Предшествующая работа является

обеспечивающей для последующей; таким

образом, для начала выполнения последующей

работы требуется выполнение всех

предшествующих.

Основными

методами определения зависимостей

между работами являются:

1.

Метод предшествования (PDM), или

«вершина—работа» (см. рис. 13.9.1). Оперирует

четырьмя типами зависимостей

предшествования—следования:

-

«начало

после окончания». Это

стандартная последовательность, при

которой предшествующая работа должна

завершиться до начала последующей; -

«начало

после начала». Это

наиболее общая последовательность при

моделировании работ, которые должны

выполняться одновременно. В этом случае

не требуется завершения предшествующей

работы до начала последующей. Для ее

начала необходимо, чтобы предшествующая

работа только началась; -

«окончание

после окончания». Этот

тип зависимости также используется

для моделирования параллельных работ.

В этом случае окончание последующей

работы контролируется окончанием

работы предшественницы; -

«окончание

после начала». Этот

тип зависимости используется довольно

редко и применяется прежде всего для

работ, выполняемых вахтовым методом.

2.Метод

построения стрелочных диаграмм (графиков)

(ADM), или «вершина—событие». Этот метод

оперирует только зависимостями «Начало

после окончания» и в некоторых случаях

требует применения фиктивных работ для

корректного отражения технологии (см.

рис. 13.9.2).

-

Методы

построения условных диаграмм (графиков). -

Сетевые

шаблоны.

На

практике часто оказывается, что между

работами должна быть установлена

нежесткая связь, под которой понимается

зависимость с временной задержкой.

Процентная или количественная оценка

фактора задержки показывает, на какое

время начало или окончание одной работы

отстоит от начала или окончания другой.

Например, последующая работа не может

начаться раньше, чем через два рабочих

периода после окончания предшествующей

работы.

Завершающим

этапом определения зависимостей является

проверка взаимосвязей на петли и другие

логические ошибки. После построения

структуры сети и выполнения оценок

продолжительностей работ команда

проекта имеет все необходимое для

расчета календарного графика по МКП.

Календарное

планирование по МКП требует

определенных входных данных. После их

ввода производится процедура прямого

и обратного прохода по сети и вычисляется

выходная информация.

Для

расчета календарного графика по МКП

требуются следующие входные данные:

-

набор работ;

-

зависимости между

работами; -

оценки

продолжительности каждой работы; -

календарь рабочего

времени проекта (в наиболее общем случае

возможно задание собственного календаря

для каждой работы); -

календари ресурсов;

-

ограничения на

сроки начала и окончания отдельных

работ или этапов; -

календарная дата

начала проекта.

Любое

изменение даты начала проекта повлечет

пересчет сроков выполнения каждой

работы. Для процессов детального

планирования даты начала подпроектов

или пакетов работ определяются на

основании укрупненных планов. При

наличии входных данных производится

процедура расчета расписания вперед и

назад и вычисляется выходная информация.

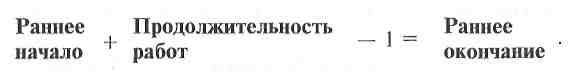

Расчет

расписания вперед начинается

с работ, не имеющих предшественников.

В его ходе определяются ранние

даты работ,

под которыми понимаются наиболее ранние

возможные сроки начала и окончания

работ при условии, что предыдущие работы

завершены:

Расчет

расписания назад начинается

с работ, не имеющих последователей. В

его ходе определяются поздние

даты работ,

под которыми понимаются наиболее поздние

возможные сроки начала и окончания

работ при условии, что дата завершения

проекта не будет задержана:

На

основании рассчитанных ранних и поздних

дат начала работ определяются величины

временных резервов для каждой работы.

Полный

резерв является

наиболее значимым из всех резервов. Он

представляет собой время, на которое

может быть задержана дата завершения

работы без задержки планового срока

завершения проекта. Свободный резерв

показывает время, на которое может быть

задержано выполнение работы без ущерба

для полного резерва последующих работ

сети (без задержки их раннего начала).

Результаты

вычислений по МКП позволяют получить:

-

общую продолжительность

проекта и календарную дату его окончания.

Для выявления командой приемлемых

результатов с точки зрения целей

возможно проведение дальнейших

исследований по сценарию «что, если»; -

работы, лежащие

на критическом пути. Любая задержка

таких работ приведет к задержке даты

завершения проекта. Все критические

работы имеют резерв времени, в общем

случае равный нулю, что означает, что

их ранние и поздние сроки выполнения

совпадают; -

ранние и поздние

календарные даты начала и окончания

каждой работы.

Анализ

по МКП не требует установки жестких дат

начала для работ, не лежащих на критическом

пути. В отличие от критических работ

они могут быть запланированы на любое

время между их ранними и поздними датами.

Расчет

по МКП и анализ календарного графика

работ с использованием компьютерных

средств (гл. 22) можно проводить по мере

необходимости, всякий раз, когда

проводится обновление информации или

изменяются внешние условия по проекту.

Информация,

полученная в результате вычислений по

МКП, может быть представлена либо в

табличной форме (рис. 13.9.5), либо в виде

календарно-сетевого графика.

Такой

формат отчета по планированию графика

работ дает возможность быстрого просмотра

основных результатов анализа по МКП.

Большая

часть средств автоматизированного

планирования (гл. 22) имеет гибкие режимы

отбора и сортировки, с помощью которых

можно создать различные типы отчетов,

из которых разработчик плана выбирает

наиболее значимые и эффективные для

представления различным потребителям.

Для

многих проектов уже на стадии временного

анализа выясняется, что в поставленные

директивные сроки проект выполнить

будет очень сложно. Для получения

приемлемых с точки зрения целей проекта

сроков возможно проведение дальнейшей

коррекции расписания по сценарию «что,

если». Если расписание не укладывается

в директивные сроки, то можно попытаться

сократить сроки выполнения отдельных

задач или изменить зависимости (ввести,

например, где это возможно, зависимости

с временными задержками).

|

Работа |

Описание |

Продолжительность |

Раннее |

Раннее |

Позднее |

Позднее |

Полный |

|

ВА710 |

Возведение |

20 |

28 |

25 |

28 |

25 |

0 |

|

AS107 |

Установка |

30 |

21 |

04 |

21 |

04 |

0 |

|

ВА712 |

Настилка |

14 |

26 |

14 |

26 |

14 |

0 |

|

ВА730 |

Бетонирование |

15 |

15 |

08 |

15 |

08 |

0 |

|

ВА810 |

Установка |

15 |

25 |

17 |

12 |

02 |

32 |

|

AS109 |

Тестирование |

24 |

07 |

07 |

07 |

07 |

0 |

|

AS110 |

Тестирование |

24 |

07 |

07 |

07 |

07 |

0 |

|

AS270 |

Налаживание |

24 |

07 |

07 |

07 |

07 |

0 |

|

AS |

Установка |

16 |

07 |

28 |

21 |

11 |

10 |

|

BA720 |

Возведение |

10 |

09 |

22 |

09 |

22 |

0 |

|

BA731 |

Бетонная |

10 |

09 |

22 |

09 |

22 |

0 |

|

AS250 |

Строительство |

20 |

14 |

08 |

28 |

22 |

10 |

|

BA820 |

Установка |

10 |

18 |

31 |

03 |

16 |

32 |

|

AS260 |

Налаживание |

15 |

22 |

07 |

22 |

07 |

0 |

|

BA750 |

Возведение |

28 |

23 |

29 |

23 |

29 |

0 |

Рис.

13.9.5. Представление расчета по МКП

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание:

Введение

Потребность в разработке проектов в экономике возникает тогда, когда необходимо мобилизовать и сконцентрировать в короткие сроки ограниченные ресурсы для вывода определенного направления экономики на качественно новый уровень, существенно превышающий общий экономический уровень. Основа этого процесса — проект, под которым понимается увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс научно-исследовательских, проектно-конструкторских, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, соответствующим образом оформленный и направленный на изменение исходного состояния управляемого объекта и обеспечивающий эффективное решение целевых задач. Таким образом, проект — это то, что изменяет исходное состояние управляемого объекта.

Проекты необходимо тщательно планировать, чтобы вопреки множеству воздействующих факторов достичь желаемого успеха проекта. Это позволяет:

— определить цели проекта и провести его обоснование;

— разработать структуру проекта (цели, задачи и основные этапы работы);

— рассчитать необходимые объемы и источники финансирования;

— сформировать на конкурсной основе коллектив исполнителей;

— подготовить и заключить контракты с исполнителями и контрагентами работ;

— определить сроки выполнения работ, составить график работы над проектом, рассчитать потребность в ресурсах;

— составить смету и бюджет проекта;

— спланировать и учесть возможный риск;

— обеспечить контроль за выполнением проекта и т.п.

Сущность планирования состоит в задании целей и способов их достижения на основе формирования комплекса работ (мероприятий, действий), которые должны быть выполнены, применении методов и средств реализации этих работ, увязки ресурсов, необходимых для их выполнения, согласовании действий организаций — участников проекта.

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы создания и исполнения проекта. Она начинается с участия руководителя проекта (проект-менеджера) в процессе разработки концепции проекта, продолжается при выборе стратегических решений по проекту, а также при разработке его деталей, включая составление контрактных предложений, заключение контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта.

На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта: продолжительность по каждому из контролируемых элементов проекта, потребность в трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и технологического оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, строительных и других организаций. Процессы и процедуры планирования проекта должны обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки с минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с надлежащим качеством.

Основная цель планирования состоит в построении модели реализации проекта. Она необходима для координации деятельности участников проекта, с ее помощью определяется порядок, в котором должны выполняться работы и т. д.

Планирование представляет собой совокупность связанных между собой взаимными отношениями процедур. Первым этапом планирования проекта является разработка первоначальных планов, являющихся основой для разработки бюджета проекта, определения потребностей в ресурсах, организации обеспечения проекта, заключения контрактов и пр. Планирование проекта предшествует контролю по проекту и является основой для его применения, так как проводится сравнение между плановыми и фактическими показателями.

Процессы планирования

Планирование относится к наиболее важным процессам для проекта, так как результатом его реализации является обычно уникальный объект, товар или услуга. Объем и детальность планирования определяется полезностью информации, которую можно получить в результате выполнения процесса и зависит от содержания (замысла) проекта.

Основные процессы планирования могут повторяться несколько раз, как в течение всего проекта, так и его отдельных фаз. К основным процессам относят:

-планирование содержания проекта и его документирование;

-описание содержания проекта, определение основных этапов реализации проекта, декомпозиция их на более мелкие и управляемые элементы;

-составление сметы, оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения работ проекта;

-определение работ, формирование списка конкретных работ, которые обеспечивают достижение целей проекта;

-расстановку (последовательность) работ, определение и документирование технологических зависимостей и ограничений на работы;

-оценку продолжительности работ, трудозатрат и других ресурсов, необходимых для выполнения отдельных работ;

-расчет расписания, анализ технологических зависимостей выполнения работ, длительностей работ и требований к ресурсам;

-планирование ресурсов, определение того, какие ресурсы (люди, оборудование, материалы) и в каких количествах потребуются для выполнения работ проекта. Определение, в какие сроки работы могут быть выполнены с учетом ограниченности ресурсов;

-составление бюджета, привязка сметных затрат к конкретным видам деятельности;

-создание (разработку) плана проекта, сбор результатов остальных процессов планирования и их объединение в общий документ.

Вспомогательные процессы выполняются по мере необходимости. К ним относят:

-планирование качества, определение стандартов качества, соответствующих данному проекту, и поиск путей их достижения;

-организационное планирование (проектирование), определение, обследование, документирование и распределение проектных ролей, ответственности и отношений подчиненности;

-подбор кадров, формирование команды проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта, набор необходимых людских ресурсов, включенных в проект и работающих в нем;

-планирование коммуникаций, определение информационных и коммуникационных потребностей участников проекта: кому и какая информация необходима, когда и как она им должна быть доставлена;

-идентификацию и оценку рисков, определение того, какой фактор неопределенности и в какой степени может повлиять на ход реализации проекта, определение благоприятного и неблагоприятного сценария реализации проекта, документирование рисков;

-планирование поставок, определение того, что, каким образом, когда и с помощью кого закупать и поставлять;

-планирование предложений, документирование товарных требований и определение потенциальных поставщиков.

Уровни планирования

Определение уровней планирования является также предметом планирования и проводится для каждого конкретного проекта с учетом его специфики, масштабов, географии, сроков и т. д.

В ходе этого процесса определяется вид и число уровней планирования, соответствующих выделенным пакетам работ по проекту, их содержательные и временные взаимосвязи. Проект имеет четыре фундаментальных уровня управления: концептуальный, стратегический, текущий и оперативный, для каждого из которых должен быть разработан свой план.

На концептуальном уровне определяются цели, задачи проекта, рассматриваются альтернативные варианты действий по достижению намеченных результатов, устанавливаются концептуальные направления реализации проекта (предметная область, укрупненная структура работ и логика их развития, основные этапы, предварительная оценка продолжительности, стоимости и потребности в ресурсах).

На стратегическом уровне в плане определяются:

-целевые этапы, характеризующиеся сроками ввода объектов, производственных мощностей, объемами выпуска продукции;

-этапы проекта, характеризующиеся сроками завершения комплексов работ (нулевой цикл, монтаж каркаса и т.п.), сроками поставки продукции, сроками подготовки фронта работ;

-кооперация организаций-исполнителей;

-потребности в ресурсах с распределением по годам и кварталам.

Основное предназначение плана на этом этапе — показать, как промежуточные этапы реализации выстраиваются в логическую последовательность по направлению к конечным целям проекта.

Текущий план уточняет сроки выполнения комплексов работ, потребность в ресурсах, устанавливает четкие границы между участками работ, за выполнение которых отвечают организации-исполнители, в разрезе года и квартала.

Оперативный план детализирует задания участникам на месяц, неделю, сутки по комплексам работ.

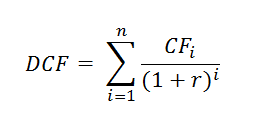

Бюджет и финансовый план проекта

Для всех крупных проектов необходимо их финансовое планирование.

Целями финансового планирования являются:

-обеспечение ликвидности, т.е. способности производить очередные платежи без задержек;

-обеспечение экономичности финансирования, в том числе, например, чтобы за счет ясных представлений о сроках платежей финансовые средства излишне не замораживались;

-сохранение финансовой независимости по отношению к контрагентам, поставщикам и другим внешним организациям.

Основой для составления плана платежей обычно является план издержек. Однако необходимо учитывать, что только часть платежей совпадает по сумме и времени с издержками. К примеру, при приобретении материалов и комплектующих изделий имеют место исходящие платежи, а издержки появляются со значительной задержкой во времени только после списания материалов на проект.

При внешних проектах характер соглашения о платежах имеет особое значение. Чем больше размер аванса и чем чаще осуществляется оплата за выполненные объемы работ, тем у исполнителя меньше проблем с сохранением ликвидности и меньше риск в случае прекращения проекта.

Составление бюджета проекта преследует цель обеспечить финансовую прозрачность различных его альтернатив. Утверждение бюджета знаменует завершение плановой фазы. С момента его утверждения он становится обязывающим документом для ответственных за проект лиц и основой для последующего контроля. Ответственной за проект организационной единице для выполнения поставленных задач бюджетом на определенный период выделяются определенные средства.

Детальное планирование

Детальное планирование связано с разработкой детальных графиков для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей. Наличие и сопровождение детального графика работ является одним из главных требований для управления проектом. Команда проекта полностью отвечает за составление графиков работ, если работы не являются излишне комплексными.

Уровень детализации графика зависит от сложности и размеров проекта. Приведенные выше рекомендации справедливы для любых проектов и нуждаются в уточнении в каждом конкретном случае. Поэтому прежде чем приступать к построению детального графика, необходимо ответить на вопросы:

-сколько событий или работ необходимо включить в график?

-насколько детально надо описывать технологию выполнения работ?

-для кого этот график предназначается?

Методы и средства разработки графиков могут отличаться, но все графики в обязательном порядке проходят утверждение у руководителя проекта. Форма представления графика должна быть удобной и наглядной как для заказчика, так и для исполнителей. График должен стать рабочим инструментом как для управления и согласования позиций на совещаниях, так и для сдачи работ, особенно когда сроки были сорваны, а бюджет превышен по независящим от команды проекта причинам.

Сетевое планирование

Сетевая диаграмма — графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними. В планировании и управлении проектами под термином «сеть» понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями.

Методы сетевого планирования — методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основываются на разработанных практически одновременно и независимо методе критического пути МКП (СРМ — Critical Path Method) и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT —Program Evaluation and Review Technique).

Критический путь — максимальный по продолжительности полный путь в сети; работы, лежащие на этом пути, также называются критическими. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом.

Длительность выполнения всего проекта в целом может быть сокращена за счет сокращения длительности работ, лежащих на критическом пути. Соответственно любая задержка выполнения работ критического пути повлечет увеличение длительности проекта.

Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить критический путь для проекта в целом.

Полный резерв времени, или запас времени, — это разность между датами позднего и раннего окончаний (начал) работы. Управленческий смысл резерва времени заключается в том, что при необходимости урегулировать технологические, ресурсные или финансовые ограничения проекта он позволяет руководителю проекта задержать работу на этот срок без влияния на срок завершения проекта в целом. Работы, лежащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный нулю.

Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность будет описана в виде комплекса работ или работ с определенными взаимосвязями между ними. Для расчета и анализа сетевого графика используется набор сетевых процедур, известных под названием «процедуры метода критического пути».

Процесс разработки сетевой модели включает в себя:

-определение списка работ проекта;

-оценку параметров работ;

-определение зависимостей между работами.

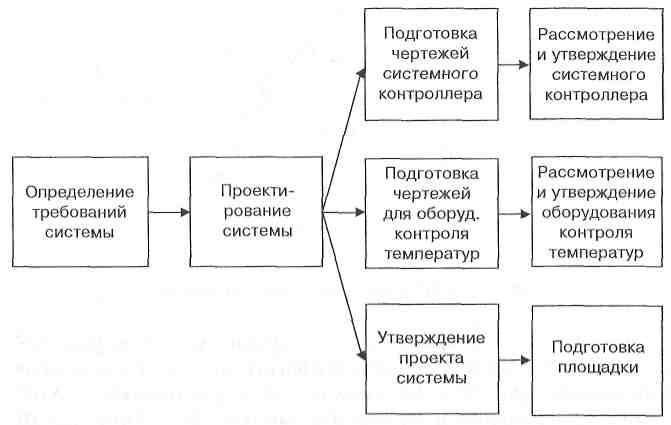

Определение комплекса работ проводится для описания деятельности по проекту в целом, с учетом всех возможных работ. Работа является основным элементом сетевой модели. Под работами понимается деятельность, которую необходимо выполнить для получения конкретных результатов.

Пакеты работ определяют деятельность, которую необходимо осуществить для достижения результатов проекта, которые могут выделяться вехами.

Прежде чем начать разработку сетевой модели, необходимо убедиться, что на нижнем уровне СРР определены все работы, обеспечивающие достижение всех частных целей проекта. Сетевая модель образуется в результате определения зависимостей между этими работами и добавления связующих работ и событий. В общем виде данный подход основан на предположении, что каждая работа направлена на достижение частного результата. Связующие работы, возможно, и не требуют получения какого-либо материального конечного результата, например работа «организация исполнения».

Оценка параметров работ является ключевой задачей руководителя проекта, привлекающего для решения этой задачи членов команды, ответственных за реализацию отдельных частей проекта.

Ценность календарных графиков, стоимостных и ресурсных планов, получаемых в результате анализа сетевой модели, полностью зависит от точности оценок продолжительности работ, а также оценок потребностей работ в ресурсах и финансовых средствах.

Оценки должны производиться для каждой детальной работы, а затем могут быть агрегированы и обобщаться по каждому из уровней СРР в плане проекта.

Продолжительность (длительность) работы определяет время, которое предполагается затратить на ее выполнение. Оценки длительности каждой детальной работы выполняются на основе предыдущего опыта и количества планируемых на работу исполнителей. Облегчает эту процедуру то, что оценки необходимо делать для детальных работ проекта, которые представляют собой, как правило, элементарные виды деятельности.

Основными методами определения зависимостей между работами являются:

1. Метод предшествования (PDM), или «вершина—работа». Оперирует четырьмя типами зависимостей предшествования—следования:

-«начало после окончания». Это стандартная последовательность, при которой предшествующая работа должна завершиться до начала последующей;

-«начало после начала». Это наиболее общая последовательность при моделировании работ, которые должны выполняться одновременно. В этом случае не требуется завершения предшествующей работы до начала последующей. Для ее начала необходимо, чтобы предшествующая работа только началась;

-«окончание после окончания». Этот тип зависимости также используется для моделирования параллельных работ. В этом случае окончание последующей работы контролируется окончанием работы предшественницы;

-«окончание после начала». Этот тип зависимости используется довольно редко и применяется прежде всего для работ, выполняемых вахтовым методом.

2. Метод построения стрелочных диаграмм (графиков) (ADM), или «вершина—событие». Этот метод оперирует только зависимостями «Начало после окончания» и в некоторых случаях требует применения фиктивных работ для корректного отражения технологии.

3. Методы построения условных диаграмм (графиков).

4. Сетевые шаблоны.

На практике часто оказывается, что между работами должна быть установлена нежесткая связь, под которой понимается зависимость с временной задержкой. Процентная или количественная оценка фактора задержки показывает, на какое время начало или окончание одной работы отстоит от начала или окончания другой. Например, последующая работа не может начаться раньше, чем через два рабочих периода после окончания предшествующей работы.

Завершающим этапом определения зависимостей является проверка взаимосвязей на петли и другие логические ошибки. После построения структуры сети и выполнения оценок продолжительностей работ команда проекта имеет все необходимое для расчета календарного графика по МКП.

Календарное планирование по МКП требует определенных входных данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного прохода по сети и вычисляется выходная информация.

Для расчета календарного графика по МКП требуются следующие входные данные:

-набор работ;

-зависимости между работами;

-оценки продолжительности каждой работы;

-календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае возможно задание собственного календаря для каждой работы);

-календари ресурсов;

-ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов;

-календарная дата начала проекта.

Любое изменение даты начала проекта повлечет пересчет сроков выполнения каждой работы. Для процессов детального планирования даты начала подпроектов или пакетов работ определяются на основании укрупненных планов. При наличии входных данных производится процедура расчета расписания вперед и назад и вычисляется выходная информация.

Расчет расписания вперед начинается с работ, не имеющих предшественников. В его ходе определяются ранние даты работ, под которыми понимаются наиболее ранние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что предыдущие работы завершены:

Расчет расписания назад начинается с работ, не имеющих последователей. В его ходе определяются поздние даты работ, под которыми понимаются наиболее поздние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что дата завершения проекта не будет задержана:

На основании рассчитанных ранних и поздних дат начала работ определяются величины временных резервов для каждой работы.

Полный резерв является наиболее значимым из всех резервов. Он представляет собой время, на которое может быть задержана дата завершения работы без задержки планового срока завершения проекта. Свободный резерв показывает время, на которое может быть задержано выполнение работы без ущерба для полного резерва последующих работ сети (без задержки их раннего начала).

Результаты вычислений по МКП позволяют получить:

-общую продолжительность проекта и календарную дату его окончания. Для выявления командой приемлемых результатов с точки зрения целей возможно проведение дальнейших исследований по сценарию «что, если»;

-работы, лежащие на критическом пути. Любая задержка таких работ приведет к задержке даты завершения проекта. Все критические работы имеют резерв времени, в общем случае равный нулю, что означает, что их ранние и поздние сроки выполнения совпадают;

-ранние и поздние календарные даты начала и окончания каждой работы.

Анализ по МКП не требует установки жестких дат начала для работ, не лежащих на критическом пути. В отличие от критических работ они могут быть запланированы на любое время между их ранними и поздними датами.

Ресурсное планирование

Работы проекта для своего выполнения требуют разнообразных ресурсов. В задачах управления проектами обычно выделяют два основных типа.

Невоспроизводимые, складируемые, накапливаемые ресурсы в процессе выполнения работ расходуются полностью, не допуская повторного использования. Не использованные в данный отрезок времени, они могут использоваться в дальнейшем. Иными словами, такие ресурсы можно накапливать с последующим расходованием запасов. Поэтому их часто называют ресурсами типа «энергия». Примерами таких ресурсов являются топливо, предметы труда, средства труда однократного применения, а также финансовые средства.

Воспроизводимые, нескладируемые, ненакапливаемые ресурсы в ходе работы сохраняют свою натурально-вещественную форму и по мере высвобождения могут использоваться на других работах. Если эти ресурсы простаивают, то их неиспользованная способность к функционированию в данный отрезок времени не компенсируется в будущем, т. е. они не накапливаются. Поэтому ресурсы второго типа называют еще ресурсами типа «мощности».

Примерами ресурсов типа «мощности» являются люди и средства труда многократного использования (машины, механизмы, станки и т. п.).

Функции потребности и наличия ресурсов. Потребность работы в складируемом ресурсе описывается функцией интенсивности затрат, показывающей скорость потребления ресурса в зависимости от фазы работы, либо функцией затрат, показывающей суммарный, накопленный объем требуемого ресурса в зависимости от фазы.

Потребность работы в нескладируемом ресурсе задается в виде функции потребности, показывающей количество единиц данного ресурса, необходимых для выполнения работ, в зависимости от фазы.

Наряду с функциями потребности, характеризующими задачи проекта, необходимо рассматривать и функции наличия (доступности) ресурсов. Функции наличия задаются аналогично функциям потребности. Отличие заключается в том, что функции наличия задаются на проект в целом, так что их аргументом выступает не фаза работы, а время (рабочее или календарное). Проверка ресурсной реализуемости календарного плана требует сопоставления функций наличия и потребности в ресурсах проекта в целом.

Одним из преимуществ представления проекта в виде сетевой модели является возможность легко получать информацию о ресурсных потребностях на каждом промежутке времени. В общем виде алгоритм ресурсного планирования проекта включает в себя три основных этапа:

-определение ресурсов (описание ресурса и определение максимально доступного количества данного ресурса);

-назначение ресурсов задачам;

-анализ расписания и разрешение возникших противоречий между требуемым количеством ресурса и количеством, имеющимся в наличии.

Поскольку наличие необходимых для выполнения работ ресурсов часто является ключевым фактором управления проектом, руководитель может разработать реальный план только в том случае, если описан набор доступных ресурсов.

Процесс назначения ресурсов заключается в указании для каждой работы требуемых ресурсов и определении их необходимого количества.

Ресурсное планирование при ограничении по времени предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды перегрузок.

Планирование при ограниченных ресурсах предполагает, что первоначально заданное количество доступных ресурсов не может быть изменено и является основным ограничением проекта. При данном подходе наличное количество ресурса остается неизменным, а разрешение конфликтных ситуаций производится за счет смещения даты окончания работ.

Информация, полученная на основе использования обоих этих подходов, позволяет проект-менеджеру более обоснованно проводить переговоры, касающиеся дат окончания и ресурсного обеспечения с высшим руководством, руководством заказчика и функциональными менеджерами.

Документирование плана проекта

Результаты стадии планирования проекта должны быть задокументированы и представлены для утверждения.

План проекта может включать в себя следующие основные разделы:

-Краткий обзор проекта;

-Введение;

-Цели и ожидаемые результаты проекта;

-Стратегия;

-Объем работ;

-Организационные связи;

-Ссылки на внешние документы;

-Структура проекта;

-Роли и ответственности;

-Процесс управления проектом;

-Обзоры и утверждения;

-Комплекс работ;

-Работы проекта, оценка объема работ и квалификации;

-Внешние задачи;

-Возможные изменения;

-График работ;

-График работ по этапам;

-Список вех;

-Ресурсное обеспечение;

-Персонал;

-Оборудование;

-Средства;

-Прочее;

— Финансирование;

— История финансирования подобных проектов;

— Бюджет;

— План затрат;

— Фонды;

— Предположения;

— Ограничения, риски и неопределенности проекта;

— Зависимости от внешних проектов/событий;

— Риски и неопределенности;

— Процесс решения проблем.

Информация, содержащаяся в плане проекта, должна быть представлена в форме, удобной для рассмотрения руководством организации исполнителя. Любые вопросы, требующие дальнейших исследований, должны быть, по возможности, решены до утверждения плана.

Руководство должно согласиться и одобрить соглашения по ресурсам, критические вехи и ключевые риски проекта, а также процедуры управления рисками. Любые согласованные изменения должны быть задокументированы.

Документирование плана проекта

Результаты стадии планирования проекта должны быть задокументированы и представлены для утверждения.

План проекта может включать в себя следующие основные разделы:

-Краткий обзор проекта;

-Введение;

-Цели и ожидаемые результаты проекта;

-Стратегия;

-Объем работ;

-Организационные связи;

-Ссылки на внешние документы;

-Структура проекта;

-Роли и ответственности;

-Процесс управления проектом;

-Обзоры и утверждения;

-Комплекс работ;

-Работы проекта, оценка объема работ и квалификации;

-Внешние задачи;

-Возможные изменения;

-График работ;

-График работ по этапам;

-Список вех;

-Ресурсное обеспечение;

-Персонал;

-Оборудование;

-Средства;

-Прочее;

— Финансирование;

— История финансирования подобных проектов;

— Бюджет;

— План затрат;

— Фонды;

— Предположения;

— Ограничения, риски и неопределенности проекта;

— Зависимости от внешних проектов/событий;

— Риски и неопределенности;

— Процесс решения проблем.

Информация, содержащаяся в плане проекта, должна быть представлена в форме, удобной для рассмотрения руководством организации исполнителя. Любые вопросы, требующие дальнейших исследований, должны быть, по возможности, решены до утверждения плана.

Руководство должно согласиться и одобрить соглашения по ресурсам, критические вехи и ключевые риски проекта, а также процедуры управления рисками. Любые согласованные изменения должны быть задокументированы.

Заключение

Планирование проекта — это процесс формирования решений, определяющий порядок, в котором должна совершаться последовательность отдельных мероприятий, действий и работ по проекту. Планирование занимает основное место в управлении проектом, являясь организующим началом всего процесса по его исполнению.

Понятие «план» имеет много значений и в него часто вкладывается различный смысл. План реализации проекта отличается от функциональных планов типа плана производства, плана материально-технического снабжения, финансового плана и т. д., так как носит в принципе комплексный характер, т. е. содержит полную систему целей и задач, соответствующих им детальных работ и мероприятий, направленных на достижение основной цели (миссии) проекта.

Список литературы

1. Волков, И. М. Проектный анализ: Продвинутый курс: учеб. пособие / И. М. Волков, М. В. Грачева. — М.: ИНФРА-М, 2004.

2. Дульзон А. А. Управление проектами: учеб. пособие. — 3- е изд. / А. А. Дульзон. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010.

3. Заренков, В. А. Управление проектами: учеб. пособие. — 2 — е изд. / В. А. Заренков. — М.: АСВ, 2006.

4. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Пос. для подг. к экзаменам/ А.И. Ильин. — Мн.: ООО «Мисанта». 2003.

5. Мазур, И. И. Управление проектами: учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге; под общ. ред. И. И. Мазура. — М. : Омега-Л, 2005.

6. Управление проектами. Справочник профессионала / под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — М.: Высш. шк., 2001.

- Торги и контракты (Основные понятия и определения)

- Искусство эпохи Возрождения (Изобразительное искусство)

- Гератский центр миниатюры в ранний период XIV в.

- Функциональные возможности СЭД (Основные понятия и классификация СЭДО)

- Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и краснофигурного стиля. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации.

- Правовые акты управления: понятие, функции и формы.

- Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии (Особенности мультимедийных технологий)

- Искусство конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в живописи и скульптуре. Творчество Огюста Ренуара, Клода Моне, Камиля Писарро, Огюста Родена.

- Краткая история книги.

- Искусство эпохи Возрождения (Общая характеристика)

- Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и краснофигурного стиля. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. (Геометрический стиль)

- Искусство эпохи Возрождения (Общая характеристика)