Розыскная таблица (примерный образец)

по рукописному тексту,

начинающемуся словами:

«…….» и заканчивающемуся

словами «……..»

Предполагаемые данные

о личности исполнителя:

—

пол — вероятно, мужской;

— возраст (ориентировочно)

— 35-45 лет;

—

профессия — вероятно,

медицинский работник;

— национальность — вероятно,

русский;

— образование — вероятно,

высшее.

Указываются и все другие

данные о лице — предполагаемом

исполнителе (свойства

личности: рост, тип телосложения

и др.; качества личности: тип

темперамента, характеристики

нервных процессов, особенности

характера, деловые

способности и др.; психофизические

состояния: сильное душевное

волнение, физическая

усталость, опьянения

и др.; патологические

состояния: психические,

нервные и др. заболевание,

нарушения зрительного,

двигательного аппаратов

письма, умственная отсталость

и др.). Описываются выявленные

сведения об условиях

исполнения рукописи

(обстановка, в которой

выполнялась рукопись,

непривычная установка

на письмо, факт исполнения

рукописи в непривычных

условиях, факт умышленного

изменения почерка).

Отношение к совершенному

преступлению — имеет

прямое отношение к

совершенному преступлению.

Признаки письменной речи:

— степень грамотности —

высокая (при наличии

указываются

устойчиво-повторяющиеся

орфографические,

пунктуационные и стилистические

ошибки);

— словарный запас — богатый;

—

особенности лексики —

имеются профессионализмы,

свойственные медицинскому

работнику: «эмбрион»,

«диагноз», «черепно-мозговая

травма», «саркома» (при

наличии указывают

устойчиво повторяющиеся

лексические ошибки);

— изложение мыслей —

последовательное,

логичное;

— навыки акцентирования

— подчеркивание слов одной

волнистой линией.

Общие признаки почерка:

— степень выработанности

почерка — высокая;

— степень сложности почерка

— упрощенная;

— преобладающая форма

движений — округло-петлевая;

— размер почерка — средний

(3 мм);

— степень связности почерка

— высокая (6-7 букв выполняется

слитно);

— имеется левое поле, по

размеру большое (4 см), по форме

— трапециевидное,

правонаклонное, линия

поля по конфигурации

дугообразная, выпуклая.

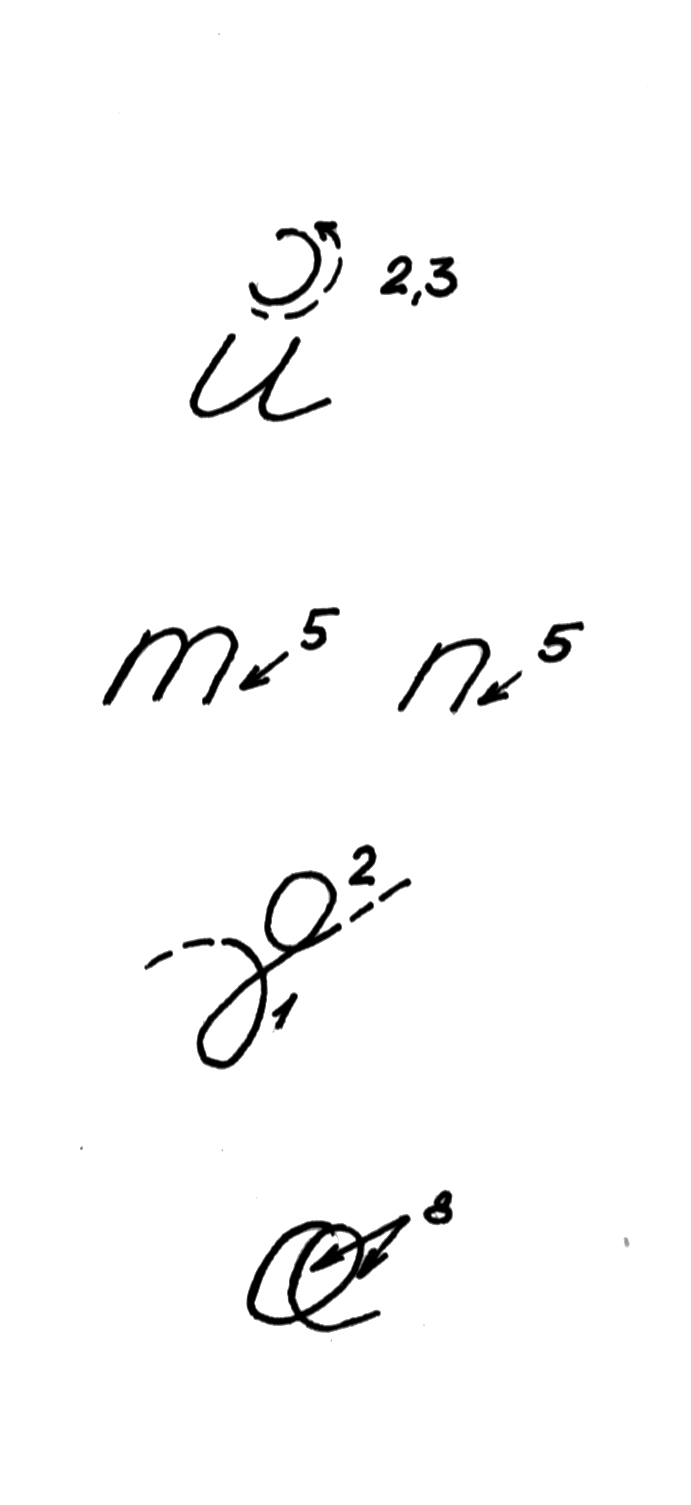

Таблица 5

Частные признаки почерка

|

№ п/п |

Описание |

Графическая зарисовка |

|

1 |

Форма |

|

|

2 |

Количество |

|

|

3 |

Последовательность |

|

|

4 |

Относительное |

|

Для удобства работы таблицу

лучше разместить на половине

листа бумаги для машинописи,

а на оборотной стороне

желательно поместить

фотоснимок фрагмента или

всего исследуемого текста

с разметкой частных признаков

почерка.

На втором этапеспециалист консультирует

оперативных работников

по вопросам определения

круга лиц — предполагаемыхисполнителей,

исходя из сведений, полученных

на первом этапе и включенных

врозыскную таблицу

в разделе «Предполагаемые

данные о личности исполнителя».

Он же проводит обучение

розыскников по вопросам

восприятия признаков

почерка, включенных в

розыскную таблицу,

рекомендует приемы и

правила отбора рукописных

документов в качестве

образцов почерка

предполагаемых исполнителей.

Оперативные работники

по розыскной таблице

отбирают у намеченного

круга лиц образцы почерка,

в которых выявляется

комплекс признаков, включенных

в розыскную таблицу. Затем

специалист-почерковед

проводит идентификационные

исследования по рукописи

и представленным ему

оперативными работниками

образцам почерка. При этом

специалист может

проконсультироваться

или получить помощь у других

сотрудников

экспертно-криминалистических

подразделений. В результате

исследования почерковед

отбирает из большого

числа собранных оперативными

работниками образцов

такие, в которых имеются

общие и частные признаки

почерка, аналогичные с включенными

в розыскные таблицы.

Необходимо

подчеркнуть, что исходя из

опыта работы ЭКП ОВД, из ста

образцов почерка, отобранных

оперативными работниками,

специалист-почерковед

определяет не более

десяти пригодных для

последующего

идентификационного

исследования в условиях

лаборатории.

На третьем

этапепо выбранным

образцам проводится

обычное идентификационное

почерковедческое

исследование в условиях

лаборатории. При необходимости

эксперт почерковед

запрашивает дополнительные

образцы. При отсутствии

тождества относительно

отобранных предполагаемых

исполнителей деятельность

на втором и третьем этапах

повторяется.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

Большая

Советская энциклопедия.

М., 1972. Т. 8. -

Винберг

А. И., Малаховская Н. Т.

Судебная экспертология

(общетеоретические и

методические проблемы

судебных экспертиз).

Волгоград, 1979. -

Грановский

Г. Л.

Криминалистическая

ситуационная экспертиза

места происшествия //

Труды

ВНИИСЭ. М., 1977. Вып. 16. -

Каюнов

О. Н., Сахарова Н. Г., Смирнов

А. В.

Модификационный метод

определения пола

исполнителя рукописи по

средневыработанному

почерку //

Экспертная

практика и новые методы

исследования. М., 1982. № 9. -

Кеворкова

И. И., Моисеев А. П.

Использование рукописных

текстов для розыска и

установления их исполнителей.

М., 1972. -

Корухов

Ю. Г.

Трасологическая

диагностика. М., 1983. -

Кулагин

П. Г., Колонутова А. И.

Экспертная методика

дифференциации рукописей

на мужские и женские. М., 1970. -

Кучеров

И. Д.

Теоретическое объяснение

экспертизы факта в

криминалистике

// Судебная

экспертиза. Минск, 1964. -

Левицкий

А. Б., Бажакин Г. А., Серегин

В. В. и др.

Методика определения

пола исполнителя кратких

рукописных текстов. М., 1990. -

Левицкий

А. Б., Молоков Э. П., Серегин

В. В. и др.

Методика определения

возраста исполнителя

рукописных текстов. М., 1995. -

Неидентификационные

исследования в

почерковедческой

экспертизе /

Отв. ред. Л. Е. Ароцкер. Харьков,

1972. -

Орлова

В. Ф. Теория

судебно-почерковедческой

идентификации

// Труды

ВНИИСЭ. М., 1973. Вып. 6. -

Серегин

В. В.

Некоторые вопросы

диагностических и

ситуационных исследований

//

Научно-технический

прогресс и возможности

криминалистики. Волгоград,

1991. -

Серегин

В. В. О

возможности диагностирования

профессиональной

принадлежности исполнителей

рукописей

// Теория

и практика собирания

доказательственной

информации техническими

средствами на предварительном

следствии. Киев, 1980. -

Серегин

В. В.

Некоторые вопросы

использования методики

дифференциации рукописей

по полу исполнителя

//

Современные вопросы

криминалистической

экспертизы. Волгоград,

1981. -

Судебно-почерковедческая

экспертиза: Пособие для

экспертов-почерковедов

и судебно-следственных

работников. М., 1971.

Ч. II.

содержание

|

Лекция Основы Лекция Идентификационные Лекция Методы Лекция Общая Лекция Криминалистическое Лекция Методика Лекция Особенности Лекция Методика Лекция Диагностические Установление |

3 31 56 80 117 142 166 177 193 |

ПОЧЕРКОВЕДЕНИЕ

И

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Заключение эксперта-почерковеда служит надёжным средством установления достоверных фактов в процессе расследования и рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел в судах, если это дело касается, к примеру, идентификации исполнителя подписи. Судебно-почерковедческая экспертиза ёмкая, трудная исследовательская работа, предполагающая большой объем исследований, применения общих методов и соблюдение законов логического мышления.

Особенностями в вводной части заключения по почерковедческой экспертизе, в отличие от заключений из других областей криминалистики, являются несколько аспектов.

Если на экспертизу поступила электрографическая копия исследуемого документа, то эксперту необходимо заявить ходатайство о предоставлении оригинала этого документа, с обязательной отметкой этого обстоятельства в сноске либо в примечании к вводной части заключения с указанием удовлетворения (либо непредставления) поступления оригинала объекта в экспертное учреждение [2].

При производстве многообъектных экспертиз с большим количеством вопросов вопросы можно объединять и менять последовательность их изложения, не изменяя сути и объема [3]. Группировки могут объединяться по основаниям исследуемых объектов либо по предполагаемым исполнителям. Например: «1. Кем, Поповым О.П или другим лицом выполнен текст расписки от имени Попова О.П… 2. кем Поповым О.П выполнена подпись от имени в… 3. кем Поповой А.А или другим лицом выполнен текст расписки…4. кем Поповой А.А выполнена подпись от имени в…» В целях сокращения заключения указанные вопросы можно сгруппировать по исследуемым объектам и предполагаемым исполнителям и сформулировать вопрос так «кем, Поповым О.П или Поповой А.А выполнен текст расписки и подпись от имени…»

Также для удобства и простоты, если вопросов в постановлении больше 5, они сформулированы чётко и ясно, то в заключении их полный перечень можно не приводить, а сделать ссылки на постановление, например, «Вопросы, поставленные на разрешение эксперта, изложенные в постановлении от…следователя…» Также, бывают случаи в экспертной практике когда, исследуя объект эксперт устанавливает, что он исполнен не тем лицом, в отношении которого поставлен вопрос, а лицом в отношении которого вопроса не ставиться, но его сравнительный материал имеется в деле и специалист смог ознакомиться и с ним и провести исследование, тогда в соответствии со ст.204 УПК, ст. 86 ГПК и 86 АПК эксперт может поставить вопрос по своей инициативе, например, « согласно со ст.86 ГПК РФ по инициативе эксперта был поставлен вопрос… кем, Ивановым И.И или другим лицом выполнена долговая расписка от его имени от 11.11.2011».

Далее перечисляются образцы почерков и подписей, представленных для сравнительного исследования. Собираются эти образцы у каждого предполагаемого исполнителя в соответствии с ст. 202 УПК РФ, ст.81 ГПК РФ. Порядок их перечисления: свободные, условно-свободные и экспериментальные. Для описания первых двух необходимо указывать реквизиты соответствующих документов. Для экспериментальных указывается условия, время, и число листов. Обычно, сначала описываются образцы лиц, от имени которых подписан документ, и только потом других предполагаемых исполнителей [4].

Если эксперт выявляет несоответствие некоторых сведений (ФИО, реквизиты документов…), то в заключении приводится полное правильное описание образцов. Например, «в постановлении следователя…указано, что в качестве образцов представлены материалы Ивановой Елены Ивановны, но из материалов дела следует, что на экспертное исследование представлены образцы Петровой Елены Ивановны, поэтому сравнительное исследование проводиться по ее реквизитам». В этой же части заключения описываются образцы, которые вызвали сомнения в подлинности и не были использованы в качестве сравнительного материла. О причинах неиспользования образца указывается в примечании по тексту либо в сноске. Например, «текст заявления и подпись от имени А. предоставлении отпуска в качестве сравнительного материла не использовались, так как при сравнении их с другими образцами почерка и подписей установлено, что они выполнены разными лицами.»

Последний раздел вводной части составляют примечание. В нем указывается обстоятельства, имеющие значения для исследования. В него входят: информация о дополнительных образцах, сведения о лицах, в отношении которых проводилось сравнительное исследование почерков, в том числе их возраст, состояние, время и условия взятия образцов.

В исследовательской части заключения при решении идентификационных задач должна начинаться с краткого описания материала, поступившего на экспертизу, его характеристик (текст, записка, подпись…). Должны быть указаны реквизиты документа, если их нет, то описывается объект начальными и окончательными словами. Далее описывается внешний вид объекта, который может повлиять на выводы, например, сильное загрязнение, расплавы чернил, его месторасположение, каким красящим веществом выполнен исследуемый текст [5].

Прежде чем приступать к непосредственному исследованию, эксперт указывает методы и методики, которые он будет применять. Дальше эксперт должен выявить наличие или отсутствие признаков применения технических приемов и средств выполнения объекта экспертизы. Методикой предусмотрено на начальном этапе проводить визуальное микроскопическое исследование, для выявления следов механического воздействия и признаков необычного выполнения на исследуемом документе. Пропуская часть микроскопического исследования объекта, эксперт допускает операционную ошибку. В заключении эксперта стадия раздельного исследования ограничивается описанием общих признаков исследуемого почерка.

При описании общих признаков почерка нужно придерживаться логической последовательности. В стадии раздельного исследования, где также описываются частные признаки, общие и частные признаки образцов в заключении не описываются во избежание повторений, так как на стадии сравнительного исследования описываются все совпадения и различия по общим и частным признакам. Результаты исследования признаков письма фиксируются в таблице-разработке.

При исследовании рукописи большого объема, выполненным обычным почерком (в обычных условиях) развернутая характеристика описывается в таблице разработке общих и частных признаков письменной речи, в ней же указываются допущенные орфографические, синтаксические и стилистические ошибки. Выявленные признаки при раздельном исследовании общих признаков почерка в объекте и в образцах почерка иллюстрируются в таблице-разработке общих признаков почерка. Эксперт ограничивается лишь перечислением общих совпадающих признаков либо констатацией совпадения всех общих признаков, описанных ранее, в стадии раздельного исследования без их перечисления. Частные признаки иллюстрируются в алфавитных и текстовых таблицах-разработках. Алфавитная таблица-разработка составляться, если в нем имеются все буквы алфавита, текстовая таблица-разработка, если исследуемый текст является кратким по объему. Отличие алфавитной разработки от текстовой разработки заключается в том, что зарисовку букв в разработке осуществляют не в алфавитном порядке, а по порядку размещения букв [6].

Еще одной ошибкой эксперта является неполное или отсутствие описания проявлений частных признаков. Это грубая операционная ошибка, так как даже при много объектных экспертизах в заключении принято сокращать только характеристики проявления признака. Содержание исследовательской части при решении диагностических задач зависит от характера этой задачи, то есть является ли диагностическая задача основной или подзадачей.

Вывод эксперта является достоверным, категорическим положительным или отрицательным, если во всем исследовании установлены наиболее определенные совокупности характерных, устойчивых и идентификационных значимых признаков в почерке в исследуемом документе и образцах.

Положительный категорический вывод дается в том случае, если перечисленные в исследовании совпадающие признаки устойчивы и при отсутствии существенных различий образуют совокупность, индивидуализирующий почерк исполнителя.

Категорический отрицательный вывод дается, если специалист обнаружит устойчивое различие в почерках и образцах по общим и частным признакам. Совпадения в отрицательном выводе можно объяснить сходством почерков или подражанием предполагаемого исполнителя.

Вывод о невозможности решения вопроса об исполнителе объекта чаще всего дается в случае, когда эксперт ограничен в объеме исследуемого материла, это не дает ему выявить совокупность идентификационных признаков [7].

Для наглядности суду и органам, назначившие экспертизу, в заключении эксперта должны присутствовать таблицы разработки фото-таблицы. Обязательным пунктом является иллюстрация выявленных общих и частных признаков при проведении повторной экспертизы, особенно если дан противоположный вывод, относительно первой экспертизе. В исследовательской части заключения эксперта при проведении сравнения дается ссылка на фото-таблицу с последовательной нумерацией фотоснимков, где должны быть отмечены различия и совпадения по общим и частным признакам почерка. Но при этом признаки письменной речи в фото-таблице не отмечают, а делают специальную таблицу разработку, где должны быть указаны все существенные идентификационные признаки исполнителя текста.

Основное назначение фото-таблиц в заключении эксперта, это наглядная иллюстрация идентификационных и диагностических признаков почерка в исследуемом документе, выявленных на стадии раздельного и сравнительного исследования. Методики составления заключения рекомендуют фотографировать с одного ракурса фрагменты исследуемого объекта и образцов и приводить к единому масштабу с увеличением этих фрагментов в 2-3 раза. На фотоснимках признаки совпадения и различия принято отмечать стрелками-указателями и цифрами. Нумерация признаков должна быть последовательна и размечена, как указано в исследовательской части. Разметка на фотоснимках не должна перекрывать существенные признаки. Эксперт отмечает красителем красного цвета- совпадающие признаки, зеленый и синий краситель-различающиеся и признаки необычного выполнения. Под фотоснимками нужно давать примечание: какой фрагмент исследуемой записи иллюстрируется, красителем какого цвета обозначены признаки. Разметка должна быть выполнена аккуратно, чётко, лучше использовать инструменты в Word. Иллюстрационная таблица, прилагаемая к заключению эксперта, должна быть подписана и заверена печатью руководителя.

[1] Данилкина, В.М. Теория и практика оценки заключения эксперта-почерковеда / В.М.Данилкина Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: мат-лы Международ. науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 26 апреля 2013 г.) :в 2 т. – Краснодар : Изд-во КрУ МВД России, 2013. – Т. I. – С. 231–236

[2] Рубцова, И. И. Проблемные вопросы исследований копий почерковых объектов /И.И. Рубцова, С.ВВолкова // Современные возможности криминалистического исследования документов :Межведомств. науч.-практ. конф.(г. Москва, 28 мая 2013 г.). – М. : МосУ МВД России, 2013. – С. 27–32.

[3] См.: Диденко, О.А. Совершенствование теории и практики много объектной судебно-почерковедческой экспертизы: автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12 / Диденко Ольга Александровна; [Место защиты: Волгогр. акад. МВД России]. – Волгоград, 2015. – 15с.

[4] См.: Захарова, В.О. Основные ошибки, допускаемые экспертами в исследовательской части заключения при производстве судебных почерковедческих экспертиз / В.О. Захарова // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. тр. – М.: Акад. СК России, 2014. – Вып. 4. – С. 185–189

[5] Подволоцкий, И.Н. Типичные недостатки исследовательской части заключения эксперта почерковеда / И.Н. Подволоцкий, Н.Ф. Бодров, М.Л. Подкатилина // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: мат-лы II Международ. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 21–22 мая 2014 г.). – Волгоград: Изд-во ВА МВД России, 2014. – С. 225

[6] Токарева, Е.В. К вопросу о повышении наглядности почерковедческих заключений / Е.В. Токарева// Судебная экспертиза: российский и международный опыт: мат-лы II Международ.науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 21–22 мая 2014 г.). – Волгоград: Изд-во ВА МВД России, 2014. – С. 255–259

[7] Винберг А.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД РСФСР под ред. Проф. Р.С Белкина — Волгоград 1977 г.

Исследование текста документа при подлоге

Ситуации, когда в официальные инстанции предоставляют поддельные документы, нередки. В рамках экспертизы документов проводится изучение его назначения, подлинности бланка, текста, реквизитов. Исследуется подпись, фотографии, оттиски печатей, штампы, а также соответствие содержания назначению. При сомнении в подлинности предоставляется аналог подлинного документа.

В криминалистических исследованиях подлоги разделяют на интеллектуальные и материальные. К материальному подлогу относят внесение недостоверных сведений в ранее составленный документ, полную или частичную имитацию. По времени подлога рассматривают абсолютный возраст (время существования документа от его основания) и относительный – время действия в фальсифицированном виде. К интеллектуальному – составление документа с заведомо ложными сведениями.

Виды фальсификаций

Чаще всего документы фальсифицируются посредством таких операций:

- Подделка подписи от лица ответственного человека, уполномоченного заверять данный документ.

- Дописка (допечатка) данных в текст документа – отдельные знаки или целые листы.

- Подделка оттиска печати и штампа.

- Искусственное обесцвечивание чернил под воздействием УФ лучей.

Среди материальных подделок чаще всего встречаются травление, дописка, допечатка, переклейка фото, замена страниц и фрагментов. Чтобы перевести документ к категории нечитаемых, проводится умышленная его порча – вытравливают химическими веществами, заливают жидкостями, зачеркивают данные, смывают водой, провоцируют длительное воздействие солнечных лучей.

Основные признаки подлога по видам

Признаки, указанные ниже, могут проявиться и при неправильном хранении документа. Но если подлог был намеренным, обнаружить его при технической экспертизе документов очень просто.

- Подчистка общая или локальная – механическое удаление красящего вещества в отдельных местах. Наблюдается неровность и утоньшение поверхностного слоя бумаги, разрыв волокон, смещение красителя, загрязненность слоя, изменение рельефа удаленных штрихов, повреждение защитной сетки. Распознать ее легко – достаточно направить на печать или письмо теневое освещение, инфракрасные (ИК) лучи. Также применяется люминесцентно-копировальный метод.

- Травление. На краситель воздействуют щелочами, содой, перекисью водорода и другими окислителями, обесцвечивающими химическими средствами. Если документ рассмотреть с обеих сторон с большим увеличением, в косых, рассеянных, проходящих лучах, изменения сразу становятся заметны.

- Смывание химическим способом. В качестве смывающей жидкости используют спиртосодержащие растворы, растворители (ацетон, водка, спирт, одеколон).

Бумага становится локально плохо проклеенной, слои вздуваются, появляются пятна, изменяется насыщенность штриха, нарушается защитная сетка.

- Дописка. Внесение новых элементов, чтобы исказить первоначальный текст и поменять смысловую нагрузку. При дописке с помощью специальных светофильтров эксперты очень легко обнаружат неестественное расположение дописанных знаков, изменения почерка, разницу в красителе чернил, микроструктуре штриха. Другой способ – перефотографирование в невидимой зоне спектра.

- Переклейка фотоснимков. В этом случае печать, установленная на фото, будет выполнена подделанными мастичными чернилами, рельефные оттиски будут поставлены с разной степенью тяжести. Легко проследить стыковку штрихов на бумаге и фотографии, остатки клея разного состава.

- Замена листов. Самый простой способ подделать документ: вырвать двойной лист и заменить его таким же или вставить другой печатный экземпляр совершенно несложно, однако обнаружить это еще проще, как и другие подлоги.

Признаки замены листа:

- неровности отверстия от скоб;

- лист плохо скреплен с другими;

- разный рисунок защитной сетки;

- несоответствие штрихов линовки;

- различный физико-химический состав штрихов.

Кроме этого часто видны линии разделения, вкрапление частиц клея, исследуемые химическим методом, расслоение слоев. Документы могут загрязняться, сминаться, выгорать. Исследуют подлоги с помощью компьютерно-технических или адсорбционных методов, невидимого освещения с инфракрасными лампами и т.д.

В заключении отметим, что любые подлоги документов незаконны, ответственность за них закреплена в ст. 327 УК РФ.