Аналитики McKinsey выделили пять направлений поддержки инновационного развития в России, по которым критически важно участие государства

Раньше роль государства в инновационном процессе заключалась в создании инновационной среды и спонсировании фундаментальной науки и новых разработок. В современном мире скорость изменений растет, и роль государства становится еще более значимой. Оно может ускорить темп развития отдельных отраслей, стимулировать межотраслевое сотрудничество и помочь устранить препятствия для инноваций (законодательные и инфраструктурные).

Авторы исследования «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста» агентства McKinsey выделяют пять факторов успеха инноваций в стране, и в каждом из них государство играет сегодня существенную роль.

1. Государство как заказчик инноваций

Первый фактор успеха инноваций — это спрос на новые технологии и продукты. Государственный заказ на инновации — это стимул для инновационной деятельности университетов, исследовательских институтов и компаний.

Например, такие неотъемлемые элементы смартфонов, как GPS, сенсорные экраны и доступ в интернет изначально разрабатывались по заказу Минобороны США, а солнечные батареи и технологии аккумуляторов Tesla — при грантовой поддержке Минэнерго США.

Пример подобной инновации в России — система навигации ГЛОНАСС, которая была создана в военных целях по государственному заказу, а в 1995 году стала доступна для гражданского применения и в настоящее время используется в навигационных устройствах, радарах-детекторах и других системах.

2. Государство как создатель инфраструктуры

В России при господдержке была создана инфраструктура для развития инноваций, но качественного скачка в их развитии и в деловой активности пока не произошло.

В России успешно функционируют четыре типа институтов развития инноваций:

- финансирование фундаментальных или прикладных исследований — Российский научный фонд (РНФ), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);

- технопарки, инкубаторы и прочие институты по предоставлению услуг инновационным компаниям — «Сколково», технопарк «Мосгормаш» и прочие;

- прямое финансирование инновационных компаний — например, Фонд содействия инновациям, «ВЭБ Инновации»;

- финансирование отдельных приоритетных направлений — например, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В меньшей степени в России развиты институты, развивающие сотрудничество между наукой и производством. Сейчас эти функции, пишут аналитики McKinsey, берут на себя технологические площадки, но в них не так часто участвуют компании-лидеры отраслей, что необходимо для эффективного диалога.

3. Государство как источник финансирования

Государство выборочно спонсирует фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным для него направлениям или исследования, обладающие потенциалом. То есть речь идет не только о вопросах национальной безопасности и оборонного комплекса, но и об исследованиях за пределами этих тем.

В России государство сыграло большую роль в формировании системы финансирования инноваций, в том числе рынка венчурного финансирования.

В дальнейшем потребуется изменить отношение к инвестициям в инновации, повысить толерантность к риску, потому что лишь малая часть инновационных проектов заканчивается грандиозным успехом. Упростить процесс привлечения финансирования для развития инноваций может снижение уровня бюрократии при выдаче грантов.

4. Государство и создание новых компетенций

По прогнозам McKinsey, к 2030 году по всему миру может быть автоматизировано от 10 млн до 800 млн рабочих мест. Поэтому важнейшей задачей в самое ближайшее время станет создание системы профессиональной переподготовки и предоставление работникам возможностей для приобретения новых навыков, востребованных на рынке на всем протяжении карьеры. Бизнес может организовать обучение сотрудников без отрыва от работы и предоставить им возможности повышения квалификации. Но ключевая роль в данном процессе останется у государства.

Глобализация, размывание границ между работой и учебой создают новые возможности для развития образования и поддержки инноваций в России. Государство стимулирует развитие НИОКР и компетенций в частном секторе, занимается трансфертом зарубежных технологий и привлекает иностранные компании с передовыми технологиями на национальный рынок. Следующими шагами для России могут стать развитие в стране новых компетенций (управление инновационными процессами и углубленная аналитика) и запуск программы обучения и стажировок для специалистов инновационных профессий в передовых компаниях.

5. Государство и культура инноваций

Государство играет важную роль в развитии культуры предпринимательства и инноваций, реализуя образовательные программы, поддерживая систему наставничества, создавая и помогая агентствам и институтам развития. Кроме того, оно поощряет национальное инновационное предпринимательство.

Россия прошла большой путь в развитии предпринимательской культуры. Но с учетом сравнительно короткой истории рыночной экономики в стране необходимо продолжать курс на популяризацию предпринимательства и инновационной деятельности. Например, надо увеличить количество инкубаторов, подобных Skolkovo Startup Village и Startup Tour.

В условиях глобального бизнеса все более острой является проблема формирования конкурентоспособности отечественных предприятий. Ситуация складывается таким образом, когда зарубежные корпорации приходят на российский рынок и своим имиджем, признанностью бренда вытесняют с рынка менее популярные отечественные предприятия или же покупают их активы, интегрируясь в нашу экономику. Это естественно, поскольку обычно продукция иностранных производителей более качественная, надежная, обеспечивает более полное удовлетворение потребностей потребителей.

Такие компании не случайно становятся глобальными, находя своих поклонников по всему миру, а их руководство понимает, чтобы оставаться на месте, необходимо быстро бежать, а чтобы сдвинуться с места – необходимо бежать в два раза быстрее, постоянно развивая инновационную деятельность.

Инновационное направление предпринимательской деятельности гарантирует для субъектов хозяйствования конкурентные преимущества, обеспечивает им укрепление рыночных позиций, а, следовательно, способствует экономическому развитию тех стран, которые поддерживают и мотивируют развитие инновационного предпринимательства. Очевидно, что государство должно не только поддерживать или стимулировать инновационное развитие отечественных компаний, более того, оно должно поощрять их к инновационной деятельности.

Исходной точкой отсчета для понимания сущности инновационного предпринимательства считаются работы Й. Шумпетера, где предпринимательство впервые связывается с развитием технологий, нововведениями, экономическим ростом [1]. Такое толкование уже много лет позволяет рассматривать любую компанию как ключевую силу в реализации достижения НТП.

Диагностика инновационной деятельности отечественной экономики за период 2015-2020 годов дала возможность определить, что часть предприятий, проводивших инновационную деятельность, составила 34,6 %. Это сравнительно низкий процент за довольно длительный промежуток времени. Стоит отметить, что среди видов экономической деятельности в течение данного периода, самой высокой доля инновационно-активных предприятий была на предприятиях перерабатывающей промышленности (20,3%), по поставкам электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,6 %), а также информации и телекоммуникаций (16,3 %). Около 80 % общего объема инновационных затрат компании направили на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения, и лишь порядка 9 % – на выполнение внутренних разработок, по 4 % – на приобретение других внешних знаний и на приобретение внешних НИР [2].

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что инновационной деятельностью занимаются в основном крупные промышленные предприятия. Малым и средним предприятиям из-за административных барьеров, неразвитости инновационной предпринимательской среды и культуры, отсутствия поддержки на региональном и локальном уровнях довольно трудно заниматься инновационной деятельностью.

В России в течение 2015-2020 гг. лишь 28,7 % предприятий с технологическими инновациями сотрудничали с предприятиями и организациями, в том числе университетами, научно-исследовательскими институтами и т. п. [3].

Исследования деятельности предприятий с низким уровнем инновационности освещают основные проблемы, которые препятствовали ведению инновационной деятельности:

- «…низкий спрос на инновации на рынке и их коммерциализации;

- низкая конкурентная позиция предприятия;

- отсутствие удачных идей и возможностей для создания инноваций;

- недостаток средств у предприятия, отсутствие кредитов или реальных прямых инвестиций;

- отсутствие работников в рамках предприятия с высоким уровнем компетентности;

- сложности в получении государственной помощи или субсидий для инновационного развития» [2].

Мировой опыт показывает, что в «…высокоразвитых странах интеллектуальное производство гарантирует более 60% реального увеличения продукции, а в перспективном будущем будет обеспечивать до 90 %. Мы же имеем парадокс: значительный интеллектуальный потенциал не имеет эффективных рычагов влияния на обеспечение высоких темпов экономического роста» [3]. В России продолжает существовать сверхрасходное и неэффективное производство. Причинами этого являются несовершенное законодательство в сфере прав интеллектуальной собственности, низкий уровень оплаты труда ученых, отсутствие поддержки со стороны государства.

Еще одной важной проблемой развития инновационной деятельности среди предприятий РФ является не совсем точное понимание механизма инновационного предпринимательства. По сути это поиск идей, радикальных решений, которые помогут организовать инновации, это совокупность побудительных мотивов (индивидуальная инициатива приносит признание, успех предпринимателю, создает условия для воплощения в жизнь его личных интересов, обеспечивает материальный достаток). Для предприятия главной побудительной мотивацией внедрения инноваций должна быть не только возможная прибыль как результат конкурентных преимуществ или минимизации затрат, а возможность создать новый рынок, найти новую нишу на рынке, сформировать новый спрос, обеспечить потенциальным потребителям принципиально новые товары (услуги) или модифицировать существующие. Именно так достигали своих позиций все глобальные бренды, которые мы можем увидеть сегодня в списке Forbes и других мировых рейтингах.

В России же предприятия продолжают внедрять внешние инновации, не имея возможности полноценно проводить внутренние разработки. На современном этапе необходимо начать создание мощной инновационной инфраструктуры, усовершенствовать законодательство и на государственном уровне создать предпосылки для финансирования инновационных проектов и привлечения инвестиций.

Таким образом, Россия имеет значительный потенциал для развития инновационного предпринимательства, мощные креативные и интеллектуальные ресурсы, наше государство может и должно его развивать. Однако, чтобы воплотить все это в жизнь, необходимы радикальные изменения, эффективный менеджмент, государственная поддержка и ресурсное обеспечение.

Библиографическое описание:

Ельмеева, И. Г. Инновационное предпринимательство в России: положение среди мировых лидеров инновационной деятельности / И. Г. Ельмеева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 296-299. — URL: https://moluch.ru/archive/52/6745/ (дата обращения: 22.03.2023).

В связи с переходом к рыночной экономике, в рамках которой отечественные товаропроизводители вынуждены конкурировать с высококачественной импортной продукцией не только на внешнем, но и на внутреннем рынке, основной экономической проблемой становится проблема конкурентоспособности. Ключевым, стратегическим фактором обеспечения конкурентоспособности, значение которого неуклонно возрастает, является технологическое перевооружение, оптимизация процесса производства и т. д. Поэтому инновационный вариант экономического развития не имеет альтернатив.

Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень экономического развития. Анализ развития экономики показывает, что наиболее прибыльными в настоящее время стали предприятия и отрасли в целом, которые ориентированы на производство высокотехнологичных товаров, таких как компьютеры и полупроводники, лекарственные средства и медицинское оборудование, средства связи и системы коммуникаций. Освоение высоких технологий в промышленности и выпуск новой наукоемкой продукции являются ключевыми факторами устойчивого экономического роста для большинства индустриально развитых стран мира.

Под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и коммерческого использования технико-технологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. Инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. Оно связано с готовностью предпринимателя брать на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению существующего, а также возникающие при этом финансовую, моральную и социальную ответственность.

На основе способа организации инновационного процесса в фирме можно выделить три модели инновационного предпринимательства:

1) инновационное предпринимательство на основе внутренней организации, когда инновация создается и (или) осваивается внутри фирмы ее специализированными подразделениями на базе планирования и мониторинга их взаимодействия по инновационному проекту;

2) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи контрактов, когда заказ на создание и (или) освоение инновации размещается между сторонними организациями;

3) инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи венчуров, когда фирма для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, привлекающие дополнительные сторонние средства.

В настоящее время инновационная деятельность в технологической сфере осуществляется преимущественно на промышленных предприятиях, а также в организациях малого бизнеса. Основными разработчиками нововведений являются организации научно-технологической сферы России — отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, академические научные организации и вузы, а также сами промышленные и малые предприятия.

Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес в целом, а также его важная составляющая — малые инновационные предприятия при вузах. Малый инновационный бизнес при вузах пока еще новое и активно развивающееся явление в российской экономике, на которое государство и общество возлагают большие надежды. Трансфер инновационных технологий из образовательных учреждений в экономику путем создания малых фирм при вузах получил юридический статус с выходом Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Как показала практика, создание малой инновационной фирмы на базе высшего учебного заведения предоставляет вузу целый ряд преимуществ, таких как дополнительный источник финансирования деятельности вуза, реализация научных инновационных проектов вуза, стимулирование научной деятельности, получение практических знаний студентами, повышение конкурентоспособности студентов вуза на рынке труда, повышение имиджа самого высшего учебного заведения. [6]

По результатам мониторинга, проводимого государственным учреждением «Центр исследований и статистики науки» Минобрнауки России, на начало 2011 г. зарегистрировано 725 хозяйственных обществ, из них 708 создано в 176 вузах и 17 — в 15 НИИ. В них работает более 5 тыс. человек. При высших учебных заведения в форме обществ с ограниченной ответственностью создано 683 организации, или 97,34 %, в форме закрытых акционерных обществ — 19 организаций, или 2,66 %. Если же говорить в целом о развитии инновационного предпринимательства в России, можно сказать о недостаточно высокой инновационной активности российских предприятий, поскольку в странах Европейского союза данный показатель составляет 53 %, а в США — 33 % (РФ около 10 %). Низкая инновационная активность подтверждается и другими показателями, такими, как средний возраст производственного оборудования и коэффициент его обновления. Коэффициент обновления основных фондов на протяжении последних лет не превышает 1 %. [4]

Наибольшая инновационная активность характерна для предприятий иностранной и совместной собственности (7,1 %.), смешанной (6,7 %) и частной (5 %) форм собственности при среднем показателе инновационной активности 4,6 %.

Не так давно российский рейтинг инновационных компаний «ТехУспех», созданный РВК совместно с «Фондом содействия развитию малых форм предприятий», Фондом инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и «Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства», опубликовал список самых инновационных компаний за 2012 год. В рейтинг вошли компании из разных сфер: разработчики и производители авиационной аппаратуры для радиосвязи воздушных судов различных типов, фармацевтические предприятия, ИТ-компании, крупные региональные провайдеры телекоммуникационных услуг и многие другие. Список топ-10 организаций представлен ниже:

— Группа компаний «АйТи»;

— Группа ЦФТ;

— Диаконт;

— Интерскол;

— НИАРМЕДИК ПЛЮС;

— Новомет-Пермь;

— Рамэк-ВС;

— Свемел;

— Элар;

— Эр-Телеком [5]

Если же говорить о мировых лидерах, то в конце 2012 года известный журнал The Forbes опубликовал очередной рейтинг самых инновационных компаний мира. Представителям нашей страны в нем места не нашлось. Отсутствие россиян в его инновационном реестре объясняется не только откровенно сырьевой ориентацией отечественной экономики, но и довольно жесткими критериями отбора инновационных компаний. Претендовать на попадание в перечень самых передовых компаний планеты по версии The Forbes могут лишь те из них, кто не менее 2,5 % выручки направляет на исследования и разработки, не менее семи лет присутствует на публичном рынке и чья капитализация превышает $10 млрд. В нашей стране не слишком много предприятий и в традиционных отраслях могут похвастаться такими показателями, что уж говорить о сфере высоких технологий.

Инновационный рейтинг The Forbes уже несколько лет подряд возглавляет разработчик SaaS-решений Salesforce.com, возглавляемый Марком Бениоффом. Основанная в 1999 году софтверная компания стоит сейчас почти $21 млрд. Также в тройке лидеров биотехнологический гигант Alexion Pharmaceuticals ($16,5) и лидер электронной торговли Amazon.com ($84,2 млрд). Как несложно догадаться, все эти корпорации находятся в Соединенных Штатах. В первой пятерке только одна неамериканская компания — китайский поисковый сервер Baidu ($47,5 млрд).

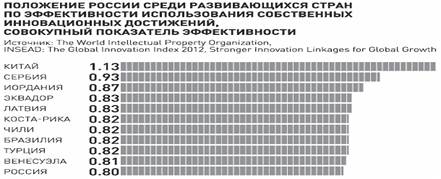

Также 30 октября 2012 г. опубликовано 8-е ежегодное исследование Booz «1000 глобальных лидеров инноваций». Результаты исследования основываются на опросах и анализе данных отчетности о расходах на инновации тысячи компаний. В 2012 г. в рамках исследования впервые был проведен опрос компаний России, входящих в число лидеров различных отраслей, которые представили свое мнение о работе и достижениях в сфере инноваций. Порядка половины из 28 российских компаний, принявших участие в исследовании, принадлежат энергетическому и финансовому секторам. Как в международном, так и в российском исследовании 2012 г. основные усилия исследователей были направлены на изучение стартовой фазы — процесс генерации идей и их трансформации в проекты и продукты. Более 50 % компаний—участниц глобального исследования признали свои попытки генерировать новые идеи и превращать их в продукты, которые востребованы рынком, неэффективными. Но четверть компаний, признавших свои инновационные процессы и продукты «высокоэффективными», за последние пять лет превосходили других участников по выручке и росту капитализации. [4] На рис. 1 и 2 мы можем увидеть положение России среди лидеров развивающихся и развитых стран:

Рис. 1. Положение России среди развивающихся стран по эффективности использования собственных инновационных достижений.

Рис. 2. Позиция России в международном сопоставлении развития науки и инноваций. [1]

Согласно стратегии инновационного развития РФ, к 2020 году количество инновационных предприятий в промышленности должно увеличиться в четыре-пять раз относительно нынешних 9,5 %. Общие расходы на инновацию также должны вырасти к этому сроку в два раза с нынешних 1,8 % ВВП.

В России система поддержки инновационного предпринимательства только формируется. К основным элементам инфраструктуры этой поддержки можно отнести следующее:

1. Информационное обеспечение, которое должно включать сведения о федеральном и региональном законодательстве, административных распоряжениях в сфере инновационного предпринимательства, условиях его развития, рынках сбыта продукции, конкурирующих предприятиях, возможностях снабжения сырьем, топливом, энергией, оборудованием, наличии производственных помещений, квалифицированных кадров.

2. Создание развитой сети коммуникаций для предпринимательства и консалтинговых фирм, помогающих инвесторам выбирать объекты инвестирования и влияющих на инвестиционные потоки.

3. Создание центров менеджмента и маркетинга, осуществляющих обучение и подготовку предпринимательских кадров по всему комплексу необходимых в инновационном предпринимательстве дисциплин и специальностей.

4. Формирование бизнес-инновационных центров, технопарковых и инкубационных структур, которые предоставляют инновационным предприятиям производственные площади, оборудование для проведения НИР, предлагают юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные и другие услуги, содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности. [2]

Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по важности и масштабности с суммой всех остальных — создание условий для формирования у граждан компетенций инновационной деятельности, иначе говоря — компетенций «инновационного человека» как субъекта всех инновационных преобразований. «Инновационный человек» — широкая категория, означающая, что каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, — активным инициатором и производителем этих изменений. При этом каждый гражданин будет играть свою роль в общем инновационном сообществе в соответствии со своими склонностями, интересами и потенциалом. Важную роль в этом должна иметь система образования на всех своих этапах. [3]

Можно сделать вывод, что России нужна продуманная инновационная политика государства, направленная на создание полной инновационной инфраструктуры, которая позволит успешно функционировать инновационным предприятиям и создаст благоприятные условия для венчурного инвестирования.

Литература:

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;

2. И. Р. Бугаян, Н. В. Каймачникова. Инновационное предпринимательство в России // «Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление». — 2012, № 2;

3. Меджидов А. И. Анализ основных показателей и оценка параметров развития инновационного предпринимательства в России // Вопросы инновационной экономики. — 2011. — № 3;

4. Самый инновационные компании России. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.rb.ru/article/nazvany-samye-innovatsionnye-kompanii-rossii — Загл. с экрана;

5. ТехУспех.— Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ТехУспех— Загл. с экрана;

6. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Г. Б. Поляка, проф. В. А. Швандара. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 581 с.

Основные термины (генерируются автоматически): инновационное предпринимательство, предприятие, Россия, инновационная активность, инновационная деятельность, экономическое развитие, вуз, Инновационный человек, компания, положение России.

Нина Афонина

Эксперт по предмету «Инновационный менеджмент»

преподавательский стаж — 4 года

Задать вопрос автору статьи

Специфика инновационного предпринимательства

Замечание 1

Инновационное предпринимательство – это процесс разработки технических новшеств, инновационных продуктов и их коммерциализация т.е. вывод на рынок с целью получения прибыли.

Инновационное предпринимательство является специфичным видом деятельности, характеризующимся высоким уровнем рискованности и высоким уровнем отдачи при эффективной реализации инновационных проектов.

Инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. При этом, деятельность всегда сопряжена с риском несения потерь, поскольку, она является новой и не поддается точному прогнозированию итоговых показателей. Высокий уровень риска обуславливает и высокую отдачу данной деятельности. Новаторство является высокодоходным. Чем выше риск, тем выше уровень ожидаемого дохода, поэтому, предприниматели, являющиеся новаторами, и заинтересованы в реализации деятельности данного вида.

Сделаем домашку

с вашим ребенком за 380 ₽

Уделите время себе, а мы сделаем всю домашку с вашим ребенком в режиме online

В общем плане инновационное предпринимательство является процессом создания новых продуктов и технологий в опоре на технический прогресс, научные достижения текущего этапа развития общества. Предпринимательство инновационной направленности ориентировано именно на вывод созданной продукции на рынок и формирование спроса на нее со стороны потребителей. Инновационные продукты обеспечивают предпринимателю получение коммерческого эффекта – дохода, соответствующего уровню рискованности той или иной деятельности.

Объект инновационного предпринимательства — это интеллектуальный продукт, произведенный посредством интеллектуальной деятельности. Таковыми продуктами являются продукты культуры, научно-технические изобретения, продукция сферы информатики, программные технологии

Субъектами инновационного предпринимательства являются частные компании, ИП, ориентированные на получение конкурентных преимуществ в конкретной сфере деятельности, научно-технические организации, исследовательские центры, занимающиеся научными разработками и их практической оценкой, производственно-конструкторские институты (ПКИ), вузы, проводящие научные разработки, венчурные компании, ориентированные на инвестирование инновационных идей, отдельные изобретатели, конструкторы, технологи и научные работники, которые принимают участие в коммерциализации инноваций.

«Развитие инновационного предпринимательства в России» 👇

Особенностями инновационного предпринимательства являются:

- ориентация на разработку качественно новой продукции;

- опора на непрерывный поиск новшеств во внутренней организации деятельности, способах продвижения, видов продукции, используемых технологиях;

- готовность принятия риска, являющегося достаточно масштабным;

- готовность несения определенной ответственности за результаты своей деятельности;

- выпуск продуктов, являющихся качественно новыми или улучшенными, обладающие обновленным функционалом и технологическими характеристиками;

- фундаментом инновационного предпринимательства являются технологии, достижения научно-технического прогресса;

- неопределенность рыночной конъюнктуры в силу нестабильности спроса и предложения на инновационные продукты;

- опора экономического поведения предпринимателя на самостоятельно разработанную программу развития деятельности в конкретных условиях внутренней и внешней среды.

Тенденции развития инновационного предпринимательства в России

На текущий временной период развитие инновационного предпринимательства в России сопряжено с рядом проблем. Оно не является активным и характеризуется наибольшей инновационной активностью деятельности предприятий иностранной и совместной собственности (7,1 %.), смешанной (6,7 %) и частной (5 %) форм собственности при среднем показателе инновационной активности 4,6 %.

Объемы выпуска инновационной продукции характеризуются положительной динамикой-отмечается рост из года в год. При этом инновационные процессы являются высокозатратными. Это и является основным фактором, тормозящим инновационную активность частного сектора.

Россия имеет недостаточно высокие оценки наукоемкости и наукоотдачи по сравнению с другими развитыми странами мира.

В настоящее время инновационное предпринимательство в РФ может быть охарактеризовано следующими тенденциями развития:

- Недостаточная активность научно-образовательных структур во взаимодействии с инновационным предпринимательством.

- Ухудшение структурных показателей инновационного предпринимательства в настоящий временной период. Оно связано с недостаточной эффективностью использования ресурсов для развития инноваций.

- Удельный вес инновационной продукции в составе ВВП снижается.

- Низкий уровень инфраструктурного обеспечения новаторской деятельности. инфраструктура инноваций характеризуется практическим отсутствием. Она пребывает в стадии своего развития. Ее основные компоненты, такие как информационное обеспечение новаторских видов деятельности, формирование развитой сети коммуникаций для предпринимательства и консалтинговых фирм, которые обеспечивают помощь начинающим предпринимателям в выборе объектов вложения средств и разработке программ инновационного развития, формирование центров менеджмента и маркетинга, направленных на профессиональную подготовку и повышение квалификационного уровня предпринимателей, формирование бизнес-инновационных центров, технопарков и инкубационных структур находится на низком уровне развития.

- Недостаточная поддержка малого и среднего инновационного бизнеса. Именно частный сектор в большей степени ориентирован на инновации. Однако, крупные корпорации препятствуют выходу на рынок новых мелких компаний, которые не способны конкурировать с огромными корпорациями. Недостаточность ресурсов и высокая рискованность инновационной деятельности не позволяет компаниям принимать решения о выходе на рынок с инновационными продуктами. Государству требуется использование стимулирующих механизмов, связанных с антимонопольным регулированием, введением налоговых льгот, низких процентов на кредитование инновационной сферы. Они реализуются очень слабо. Кроме того, государство финансирует НИОКР только в направлениях деятельности научных и исследовательских центров. Частный инновационный сектор не финансируется государством.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

С ростом уровня развития экономики возрастает значение использования нововведений в широких масштабах. К сожалению, важнейшее конкурентное преимущество — уровень развития науки и интеллектуальная продукция (патенты, ноу-хау, информация) используются в нашей практике исключительно слабо. Практически по всем позициям основная масса гражданской продукции явно уступает зарубежным аналогам. Это особенно четко проявилось в настоящее время в условиях массового выхода на внешний рынок. Возможности конкурировать на мировом, да и российском рынке товаров были резко ограничены, как только исчезли преимущества низких цен на ресурсы и факторы экстенсивного роста.

В российской экономике пока мало хозяйствующих субъектов, осуществляющих в полной мере инновационную предпринимательскую деятельность. Ситуация в этом случае порождена сложностью восприятия и практического перехода на инновационную систему хозяйствования после долгих лет принудительного перераспределения и концентрирования ресурсов. Кроме того, ограниченность ресурсов должна побуждать производство снять эти ограничения путем инноваций. Однако побудительные мотивы могут быть практически подавлены, с одной стороны, при экономических кризисах и неопределенности развития, а с другой стороны, при снижении отдачи от вложенных средств. Поэтому общее состояние экономики, материального производства влияет на развитие инновационного предпринимательства.

Необходимо сформулировать ряд важных положений, определяющих изменение экономического климата в инновационной сфере.

1. Повышение в условиях рыночной экономики внимания к оценке будущих запросов потребителей.

2. Необходимость работать с потребителями в самом тесном контакте, помогая им использовать предлагаемый новый продукт или технологию для формирования их бизнеса.

3. Обострение отношения к времени, которое проходит с начала проверки новшества до получения экономического результата. Началась волна сжатия времени, отведенного на нововведение, и поиск оптимального соотношения вложения капитала в долгосрочные инновационные проекты с ярко выраженным коммерческим характером. Коммерциализация процесса нововведений заметно усиливается, меняются темп и масштабы предпринимательской деятельности в этой области.

В отличие от производственного процесса инновационный процесс характеризуется:

— многочисленностью и неопределенностью путей достижения цели и высоким риском;

— невозможностью детального планирования и ориентации на прогнозные оценки;

— необходимостью преодоления сопротивления, как в сфере сложившихся экономических отношений, так и интересов участников инновационного процесса.

Эти особенности в предпринимательстве слабо учитываются, что резко снижает инновационную культуру. Сложность проблемы состоит в том, что простое накопление научных результатов в любых масштабах автоматически не вливается в инновационный процесс. Передача знаний по цепочке от одной фазы инновационного процесса к другой требует дополнительной, посреднической системы. Такая система по существу представляет собой рынок новшеств, входящий составной частью в товарный рынок.

Рынок новшеств образуется в условиях неопределенности, которые вытекают из характера инновационных процессов, и в специфической среде взаимоотношений участников рынка.

Становление рынка новшеств следует рассматривать в связи с развитием предпринимательства в сфере инноваций. В начале этого пути пришлось отказаться от прямого управления производством в пользу предпринимательства, адаптироваться к новым, рыночным условиям хозяйствования. Наконец, появились активные независимые субъекты рынка, осуществляющие инновационное поведение, суть которого — в непрерывном поиске новшеств и диверсификации производства, активном вовлечении в этот процесс финансового капитала и интеллектуального потенциала.

В настоящее время инновационная деятельность российских предприятий характеризуется довольно низкими показателями.

Если посмотреть на типичный инновационный процесс, то проблем здесь сегодня много и главная, конечно, недостаток финансирования. Основные проблемы начинаются, если мы говорим об инновационном процессе, с началом производства. Банки иногда появляются на этой стадии, но далеко не всегда вкладывают деньги в развитие производства. Сегодня они могут делать деньги гораздо проще на каких-то других, не связанных с производством операциях. Отсутствие финансирования в полном объеме увеличивает время реализации конкурентоспособных проектов, снижая качество инноваций. Решение данной проблемы для госпредприятий полностью зависит от запланированного бюджета РФ. Финансирование инновационных проектов частных предприятий в основном зависит от возможности получить заемные средства, что в условиях кризиса и с учетом особенностей отечественного рынка кредитных продуктов заставляет предпринимателей обращаться к иностранным кредитным организациям.

Мировая практика показывает, что инновационный процесс и внутреннее производство инновационных технологий оказываются более эффективными при максимальном вовлечении бизнеса. А для этого одной из приоритетных задач государства становится обеспечение равных возможностей для вхождения на рынок инновационных технологий, как крупным предприятиям, так и небольшим частным компаниям. Так, Правительством города Москва в последние годы реализуется ряд мер по поддержке и развитию малых и средних инновационных предприятий. Например, введена система государственных гарантий для привлечения кредитов, объем которых в настоящее время составляет от 50% до 70%. Данные действия позволяют организации привлекать банковские инвестиции практически без залога и получать кредит не под 25% годовых, а под 10% [21].

Предприятиям дают не просто бюджетные деньги, а кредиты. Даже уже для работающего предприятия не по силам банковские кредиты, которые берут вроде бы под маленькие проценты и, которые они не успевают отслеживать расплачиваться за них. Поэтому проблема в очень высоких кредитных ставках, которые сегодня есть.

Так же к проблемам инновационных предприятий можно отнести основные и оборотные фонды. Многие предприятия предпочитают не брать фонды, потому что пойдут налоги. Следовательно, предпочтение отдаётся арендованным фондам. А для иностранного инвестора становиться не понятным, как, например, у фирмы объем реализации полмиллиарда рублей в месяц, а фонды близки к нулю. Не могут понять этого и аудиторские компании. Как следствие, не идут инвестиции [9].

Так же существуют другие проблемы предпринимательства в научно-технической сфере: не работает система госзаказа, не стабильны налоговые льготы.

Отсутствие активного интереса со стороны отечественных и зарубежных компаний финансировать инновационный бизнес, он во многом объясняет тем фактом, что далеко не все инновационные проекты достойны финансирования. Поэтому необходимо усилить подготовку кадров, акцентировать внимание на создании технопарков.

Главной проблемой развития инновационного предпринимательства остается отсутствие нормативных государственных документов, определяющих статус технопарков, их место как важного инструмента интеграции науки и производства, в том числе для создания высокотехнологических отраслей промышленности, федерального и регионального законов, гарантирующих благоприятный инвестиционный климат, привилегии для технопарковских зон и т.д. Определённая законодательная база сегодня существует (Патентный закон, закон «Об авторском праве и смежных правах» Гражданский кодекс РФ), однако требует серьёзной корректировки. Достаточно упомянуть тот факт, что в нашем законодательстве до сих пор не упоминаются даже такие ключевые понятия как «инновация» и «инновационная деятельность». К тому же, не дано определение таким важнейшим понятиям, относящиеся к инновационной инфраструктуре, как технопарк, инновационно-технологические центры, центры по передаче технологий [16].

Неразбериха с основными понятиями и размытые критерии оценки не позволяют вести статистику, мониторинг и объективную оценку инновационного потенциала страны.

Низкая активность предпринимательства в инновационной сфере, что объясняется высокой рискованностью инвестирования и неопределённостью сроком окупаемости. Предприниматели не хотят заниматься инновационной деятельностью в связи с высокой рискованностью бизнеса и отсутствием спроса на инновации, а так же в связи с отсутствием достаточной поддержки инновационной деятельности со стороны государства, которая свойственна для развитых стран.

Кадровая проблема: недостаточное количество опытных менеджеров, способных продвигать инновации на рынок, распад кадрового потенциала российской науки и непрекращающаяся «утечка мозгов».

Кроме того, в России был введен ряд налоговых нововведений, которые в теории должны были способствовать развитию инновационных исследований и разработок в частном секторе. Но в связи с отсутствием комплексности и согласованности российской налоговой системы, предпринятые меры в настоящий момент малоэффективны. Ситуация осложняется тем, что были отменены налоговые льготы по уплате имущественного и земельного налогов для государственных научных организаций, а это, напротив — способствует ослаблению материально-технической базы данных организаций [10].

Отсутствие согласованности, относится и к законодательной базе РФ: так, был принят Закон №217-ФЗ, который разрешает создание хозяйственных обществ на базе бюджетных учреждений науки и образования, с целью получения дохода от создаваемых идей, что способствует активному развитию инновационных технологий (как показывает практика иностранных государств). В соответствии с Законом №217-ФЗ бюджетные научные и образовательные учреждения получают возможность самостоятельно распоряжаться дивидендами и доходами от участия в хозяйственных обществах и направлять их на указанные в законе цели. Но это противоречит действующему законодательству, например, ГК РФ содержит прямой запрет бюджетному учреждению на распоряжение имуществом, закрепленным за этим учреждением собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Кроме того, эффективной реализации закона препятствует отсутствие экономических преференций и налоговых льгот (как уже было отмечено ранее) у создаваемых бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ. Обозначенный пробел в законодательстве не позволил принятому Закону №217-ФЗ обеспечить ожидаемые результаты: фактически создано 4 предприятия на базе ВУЗов и НИИ (планировалось около 200), которые на данный момент не функционируют. Для предотвращения подобных ситуаций, необходимо активное участие самих «инноваторов» в формировании национальной инновационной политики, для чего в рамках министерства идет работа по созданию механизмов общественного контроля за эффективностью реализации инновационных программ.

Отсутствуют эффективные механизмы оценки и проработки коммерческой составляющей инноваций — одно из наследий командной экономики. В условиях рыночной экономики кроме наличия возможности создать качественно новый продукт, необходимо уметь дать ему «коммерческую» оценку, т.к. именно она помогает участникам инновационного процесса ответить на главный вопрос: будет ли та или иная инновация прибыльной и на что она будет направлена: в массовое производство или на реализацию некоммерческих задач. Для многих предпринимателей и частных компаний вопрос об использовании (внедрении) инноваций встал только после резкого падения спроса на производимую ими продукцию и обострением конкуренции на рынке. По статистике более 50% предпринимателей намерены преодолеть кризис с помощью модернизации технологий производства своей продукции. Остальные решили наладить выпуск новых продуктов, из них свыше 1/3 намерены вложить деньги именно в исследования и разработки, что, в свою очередь, подразумевает создание принципиально новой продукции. В составе половины Российских предприятий есть подразделения, осуществляющие инновационные разработки и их внедрение, а 1/5 часть организаций собираются создать такие подразделения. Однако, учитывая особенности российского менталитета и российской экономики, здесь кроется проблема: не иссякнет ли желание предпринимателей заниматься инновационным процессом, когда кризис закончится? Свыше половины топ-менеджеров обладают завышенным мнением по поводу «конкурентоспособности» своей продукции. Данную тенденцию ярко демонстрирует нефтяная промышленность — несмотря на высокие доходы до кризиса, отечественные компании по-прежнему производят из 1 тонны нефти 200 литров бензина, а в США — 600 литров.

Так же к проблемам предпринимательства, связанного с инновационной деятельностью можно отнести проблему организации этой деятельности, т.е. проблема управления. Анализ деятельности ряда предприятий позволяет сделать вывод о том, что все большее значение приобретает качество управления. Квалификация менеджера, руководителя становится важнейшим фактором обеспечения эффективности инновационного процесса. В этой ситуации от менеджера требуется виртуозное владение всем набором инструментов управления.

Как правило, проблема качественного управления решается за счет привлечения высококвалифицированных менеджеров со стороны и постоянного обучения персонала. Однако здесь возникают проблемы иного плана — все больше ощущается нехватка управленцев высокого уровня, к тому же они весьма дороги. Обучение же персонала очень часто оказывается недостаточно эффективным.

Таким образом, можно увидеть, что на данный момент у инновационного предпринимательства в России существует много проблем, связанных с осуществлением этой деятельности, которые требуют решения.

Возможные пути решения проблем инновационного предпринимательства и перспективы его развития. Глобализация мировой экономики, постоянный рост цен на все виды сырьевых ресурсов, в особенности на энергоносители, и возрастающая конкуренция на мировых рынках обусловили выбор инновационного пути развития всеми развитыми странами мира [17].

Основными стимулами для внедрения инноваций являются повышение конкурентоспособности продукции, рост прибыли, расширение доли рынка, сокращение издержек производства. Поэтому в центре инновационных процессов находятся производители товаров и услуг, а основным фактором, влияющим на инновационность экономики, является способность субъектов хозяйствования воспринимать и внедрять инновации.

Таким образом, для того чтобы решить проблемы инновационного предпринимательства необходимо следующее.

1. Разработать законодательную базу, включающую в себя определение понятий «инновация» и «инновационная деятельность». Более кратко сформулировать эту задачу можно так — узаконить терминологию, а так же внести значительные изменения в нормативно правовую базу.

2. Необходимо создать конкуренцию, которая возможна лишь при хороших финансовых стимулах. Создать схему мотивации предприятий. В качестве желательных мер: снижение пошлин на оборудование; решение таможенных проблем; введение льгот по налогу на прибыль. Предоставлять инновационным предприятиям энергетику и арендуемые помещения на льготных условиях. Также, для развития инновационного бизнеса в России необходимо вводить льготы: таможенные, налоговые и др. Так, например, в Китае, НДС для всех организаций – 18%, а для инновационного бизнеса – 6%. Такие меры позволят развиться этому виду деятельности, который в конечном итоге не только удвоит, но и утроит ВВП, и поставит Россию в мире на почётное место.

3. Также необходимо подготовить квалифицированный персонал, а для этого действенным будет открытие инновационно-технологических центров при ВУЗах, а также проблемы нехватки знаний могут решить бизнес инкубаторы. Они облегчат начальные стадии развития новых предприятий, обучат их владельцев, создадут условия и предоставят ресурсы для ускоренного развития компаний, сокращая статистику неудач в бизнесе. Создание центра трансфера технологий (инновационные центры), где проводят анализ, экспертизу, мониторинг, а также технопарки, где на базе университета или научного центра собраны малые инновационные предприятия, и которые являлись бы экспериментальной площадкой для подготовки кадров в инновационной деятельности. Одним из элементов инновационной системы должны стать научно-учебные интеграционные комплексы, которые позволили бы интегрировать научную и учебную деятельность вузов, сформировать при них бизнес-структуры для коммерциализации разработок.

4. Следует разрабатывать новые венчурные программы финансирования. Нужно осознать необходимость создания большого количества инновационно-технологических центров, технопарков и бизнес инкубаторов.

5. Улучшение общих экономических условий также будет способствовать росту количества и качества инновационного бизнеса.

6. Необходима национальная инновационная система — система финансового, информационного, инфраструктурного обеспечения, которая позволила бы решить существующие в области инновационного предпринимательства проблемы. На сегодняшний день мы не имеем законодательной базы, которая давала бы возможность создавать фонды для инвестирования в инновационный бизнес, решила бы проблему подготовки кадров и др. [8]

7. Для развития инновационного предпринимательства необходимо организовывать выставки и презентации продукции в регионах

Данный список решения проблем может продолжаться в зависимости от условий развития региона, их законодательной базы, источников инвестирования. Пути решения проблем указаны в более общем виде, однако, выполнение их позволит сдвинуть инновационное предпринимательство с места, и идти по пути инновационного развития России.

Список литературы

1. Быкова Т.C. Инновационный бизнес в России: проблемы и перспективы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.econorus.org/consp/files/fpqg.doc (дата обращения 12.01.2016).

2. В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар Курс предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bibliotekar.ru/biznes-39/77.htm (дата обращения 12.01.2016).

3. Взаимодействие малого и крупного бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nisse.ru/business/article/article_863.html?effort (дата обращения 12.01.2016).

4. Виды инновационного предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sbinnovation.ru/content/view/1/3/ (дата обращения 12.01.2016).

5. Зачем крупному бизнесу инновации? — совместный круглый стол ICC Russia и IFTI в рамках второго Московского Венчурного Форума [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iccwbo.ru/news/0/119/ (дата обращения 12.01.2016).

6. И. Дежина В. Киселева «Тройная спираль» в инновационной системе России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://institutiones.com/innovations/265-q-q-.html (дата обращения 12.01.2016).

7. Инновации в малом бизнесе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_A6B0F472-FCD5-48C8-AF8F-5F0DD243D6CA.html (дата обращения 12.01.2016).

Заключение

Подводя итоги

проведенного исследования, можно

заключить, что инновационный бизнес в

России развит слабо. Причинами такого

положения дел являются: недостаточное

финансирование научных исследований

как со стороны государства, так и со

стороны частных инвесторов, недостаточная

оплата труда научных сотрудников,

отсутствие полноценной интеллектуальной

собственности, отсутствие централизованной

«инновационной среды», упор на развитие

инноваций в ВПК, отсутствие зрелой

рыночной экономической модели. Список

недостатков российского инновационного

бизнеса достаточно велик, однако при

грамотных действиях руководства страны

с привлечением частного капитала в

скором времени наша страна сможет занять

одну из лидирующих позиций в этой

отрасли.

Россия имеет

достаточное количество предпосылок

для успешного развития инновационной

отрасли экономики, к ним относятся:

достаточный уровень развития науки по

отдельным ее направлениям; наличие

необходимых финансовых и материальных

государственных ресурсов; наличие

комплекса предприятий с хорошо

технологически организованным

производством.

В процессе проведения

исследования в рамках данной курсовой

работы была достигнута поставленная

цель: выявлены проблемы инновационного

развития России на современном этапе.

Для достижения этой цели были изучены

следующие вопросы:

-

сущность понятия

«инновации»; -

классификация

инноваций; -

влияние инновационного

бизнеса на экономику страны в целом; -

основные модели

инновационного развития стран мира; -

существующий опыт

развития инновационной деятельности

в России; -

основные проблемы

развития инноваций в России.

На основе полученных

данных были сделаны выводы:

-

возможное решение

проблем развития инновационного

развития страны; -

оптимальная модель

дальнейшего развития инноваций в

России.

В

заключение можно сказать, что развитие

инновационного бизнеса в России

небезнадежно, при условии, что будут

приложены колоссальные усилия государства

и частных инвесторов для его развития.

Список используемой литературы

-

«Национальная

инновационная система и государственная

инновационная политика Российской

Федерации». Базовый доклад к обзору

ОЭСР о национальной инновационной

системе Российской Федерации М., 2009. -

Арменский А.Е.

Инновационная экономика и роль в ней

интеллектуальной собственности / А.Е.

Арменский // Инновации – 2009. — № 11 (133). –

С. 31-33. -

Бердашкевич А.П.

Федеральный бюджет науки на 2009 год /

А.П. Бердашкевич, С.Г. Сафарлиева //

Инновации. – 2009. — № 7 (129). – С. 7-13. -

Дрещинский В.А.

Формирование национальной инновационной

системы на основе интеграции бизнеса,

науки и образования / В.А. Дрещинский

// Инновации – 2010. — № 8 (142). – С. 63-67. -

Киселев В.Н.

Сравнительный анализ инновационной

активности / В.Н. Киселев // Инновации.

– 2010. — № 4 (138). – С. 44-55. -

Монастырный Е.А.

Оценка потенциала высших учебных

заведений / Инновации // Е.А. Монастырный,

Е.С. Воробьева, И.В. Краковецкая, Н.О.

Чистякова // Инновации – 2010. № 2 (136). –

С. 51-61. -

Морозова И.

Модернизация научно-исследовательского

сектора в условиях инновационной

экономики посредством развития

механизмов государственно-частного

партнерства / Морозова И., Дьяконова И.

// — 2010. — № 3. – С.12-23. -

Виктор, Богачев

und Жанна Яцишина Инновационный бизнес

в России: / Виктор Богачев und Жанна

Яцишина. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. — 396

c. -

Дебелак, Дон

Бизнес-модели. Принципы создания

процветающей организации / Дон Дебелак.

— М.: Гребенников, 2009. — 256 c.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #