Цитировать:

Гончарова Е.А. Тенденции развития высокотехнологичного малого бизнеса в системе социально-экономической безопасности в регионах России // Экономическая безопасность. – 2020. – Том 3. – № 2. – С. 219-232. – doi: 10.18334/ecsec.3.2.110273.

Аннотация:

В статье представлено то, что проблема развития высокотехнологичного малого бизнеса, разрешение которой призвано обеспечить социально-экономическую безопасность, является актуальной для всех регионов России. Цель исследования заключается в оценке показателей инновационной деятельности малых предприятий. Анализ был проведен на основе сравнения статистических данных Росстата с целевыми показателями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Проведенный анализ показал, что тенденции развития высокотехнологичного малого бизнеса в федеральных округах Российской Федерации значительно варьируются – условия развития в центре, на западе и юге страны отличаются от условий, существующих в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Российской Федерации. Результаты исследования позволили автору определить векторы эффективного государственного регулирования местными администрациями в направлении активизации малого высокотехнологичного промышленного производства, что позволит повысить показатели инновационной деятельности в регионах России.

Введение

В

свете поддержки малого и среднего бизнеса и во исполнение Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации

на период до 2024 года» Министерством экономического развития России

(Минэкономразвития России) был разработан Паспорт национального проекта «Малое

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы» (нацпроект МСП), который был утвержден президиумом Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16)

[6].

Указанный нацпроект включает пять федеральных проектов:

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение

доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства». Обозначен

срок

реализации нацпроекта МСП: октябрь 2018 года по 2024 год (включительно).

Но

это не значит, что до октября 2018 года в стране не осуществлялось

малое и среднее предпринимательство, скорее всего, данный нацпроект

подчеркивает необходимость поддержки индивидуальной предпринимательской

инициативы и отражает меры поддержки предпринимателей на каждом этапе

жизненного цикла развития бизнеса, в том числе получения доступного

финансирования в виде субсидий и инвестиций.

Однако

следует отметить, что в соответствии со Стратегией экономической

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года одной

из основных задач является задача поддержки технологичного малого

и среднего бизнеса [1]. Кроме того, вспомним, что эффективные инвестиции

без инноваций немыслимы, но также и серьезные инновации невозможны

без крупных инвестиций [2] (Vidyapina, Stepanov, 2002).

В

связи с этим далее рассмотрим имеющиеся статистические данные о деятельности

малых предприятий, осуществлявших инновационную деятельность в регионах

Российской Федерации и в целом по стране. Сборник «Малое и среднее

предпринимательство в России – 2019» Федеральной службы государственной

статистики Российской Федерации [7], в котором последние данные

представлены за 2018 год, а данные по инновационной деятельности

малых и средних предприятий – только за 2017 год, поскольку такие

данные публикуются один раз в два года. Кроме того, одновременно сравним

имеющиеся данные с целевыми показателями нацпроекта МСП.

Основная часть

В

соответствии с Паспортом нацпроекта МСП базовое значение (на 01 июля 2018

года) всей численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных

предпринимателей (ИП), составляет 19,2 млн человек. На 2019 год запланировано

19,6 млн человек, и далее с ежегодным приростом в количестве 1

млн человек, и составит 25 млн человек к 2024 году. По данным

Росстата за 2018 год, число субъектов МСП составляло 2 673,625 тыс.

ед. со средней численностью работников 18 903,3 тыс. человек.

Статданные расходятся, тем более в этом убеждаешься, когда обращаешься

к данным Единого реестра субъектов малого и среднего

предпринимательства [5], где на 10 июля 2018 года зарегистрировано 6 269,150 тыс.

субъектов МСП с общей численностью работников в количестве 15 901,271

тыс. чел., на 10 января 2020 года – 5 916,906 тыс. субъектов МСП

и 15 321,788 тыс. работников. За приведенный период наблюдается

тенденция снижения указанных показателей на 6% и 4% соответственно.

От запланированных показателей на 2019 год по количеству работников

отставание составляет 4 278,212 тыс. чел., или на 21,8%. Следует

отметить, что исполнителям нацпроекта МСП с каждым годом придется активнее

популяризировать предпринимательскую деятельность с целью наращивания

темпов роста численности предпринимателей. К сожалению, данные по числу

малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, и численности

их работников за 2018 и 2019 годы отсутствуют, но в 2017

году их количество составляло 1 437 единиц и 74,413

тыс. человек.

Изначально

рассмотрим распределение числа малых предприятий, осуществлявших

технологические инновации в 2017 году, по видам инновационной деятельности

(в целых процентах к числу малых предприятий, осуществлявших

технологические инновации) по федеральным округам Российской Федерации,

что наглядно представлено на рисунке 1.

В

целом по стране по показателям (в процентах) представлены следующие

данные: 1) 32; 2) 12; 3) 54; 4) 11; 5) 22; 6) 13; 7) 11;

Наибольшие

данные по стране и по федеральным округам (Дальневосточный

федеральный округ – 69%) относятся к показателю 3 (приобретение

машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями). Наименьшие

данные по стране и по федеральным округам распределились по-разному.

В Уральском федеральном округе по 4% относятся к показателям 2

(дизайн – деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства

использования продуктов или услуг) и 8 (маркетинговые исследования).

В

Дальневосточном федеральном округе 4% по показателю 6 – инжиниринг,

включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное

проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные

работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками)

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых

производственных процессов.

Рисунок 1. Малые предприятия,

осуществлявшие технологические инновации по видам инновационной

деятельности в 2017 году по федеральным округам Российской Федерации

(в процентах к числу малых предприятий,

осуществлявших

технологические инновации)

Источник: Малое и среднее

предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. – М.: Росстат, 2019.

Следует

отметить, что по первому показателю (исследование и разработка новых

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых

производственных процессов) довольно неплохие данные практически по всем

федеральным округам – от 20 до 37% малых предприятий,

за исключением Дальневосточного федерального округа, где данный показатель

отражают указанную деятельность только 12 % малых предприятий.

Относительно

показателя 4 (приобретение новых технологий) можно отметить, что

наибольшее число в количестве 28% малых предприятий зафиксировано в Северо-Кавказском

федеральном

округе.

Далее

рассмотрим объем затрат на технологические инновации малых предприятий

в федеральных округах Российской Федерации в 2017 году

(в млн рублей), которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Общие

(капитальные и текущие) затраты на технологические инновации малых

предприятий в 2017 году по федеральным округам

Российской Федерации, млн рублей

Источник: Малое и среднее

предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. – М.: Росстат, 2019.

В

целом по стране общие затраты на технологические инновации

в 2017 году составили 19 220 млн рублей. В

большей степени затраты на технологические инновации в размере 7 838

млн рублей осуществлялись в Центральном федеральном округе. В меньшей

степени – в Дальневосточном федеральном округе – 98 млн

рублей.

Вероятно,

следует определить, насколько оправданы данные затраты, рассмотрев более

подробно, на какие технологические инновации (по видам

инновационной деятельности) малые предприятия их осуществили

в 2017 году по федеральным округам Российской Федерации (в млн рублей),

что представлено в таблице 1.

Таблица 1

Затраты на технологические

инновации (по

видам инновационной деятельности) малых предприятий в 2017 году

по федеральным округам

Российской

Федерации, млн рублей

|

Федеральные округа Российской Федерации |

1) исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов |

2) дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства использования продуктов или услуг) |

3) приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями |

4) приобретение новых технологий |

5) приобретение программных средств |

6) инжиниринг и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов |

7) обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями |

маркетинговые маркетинговыеисследования |

|

Центральный |

2 402 |

37 |

2 364 |

149 |

249 |

469 |

22 |

25 |

|

Северо-Западный |

548 |

24 |

280 |

12 |

9 |

83 |

2 |

4 |

|

Южный |

160 |

3 |

499 |

5 |

4 |

6 |

1 |

2 |

|

Северо-Кавказский |

45 |

5 |

246 |

6 |

— |

— |

— |

13 |

|

Приволжский |

1 133 |

33 |

2 673 |

71 |

29 |

242 |

13 |

17 |

|

Уральский |

253 |

2 |

611 |

9 |

6 |

46 |

2 |

2 |

|

Сибирский |

1 064 |

14 |

1 312 |

20 |

7 |

30 |

3 |

15 |

|

Дальне-восточный |

11 |

5 |

61 |

13 |

1 |

— |

— |

6 |

Источник: Малое и среднее

предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. – М.: Росстат, 2019.

Анализируя

приведенные данные, отметим, что наибольшие затраты на технологические

инновации совершены в Центральном федеральном округе по всем

показателям, за исключением Приволжского федерального округа, где на приобретение

машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями (показатель

3), было затрачено 2 673 млн рублей, что является самой большой суммой

из всех представленных в таблице 1.

Структура

источников финансирования затрат на технологические инновации,

осуществляемые в малом и среднем бизнесе, отмечается преобладанием

собственных средств; из привлеченных средств наибольшую долю составляют

кредиты и займы, нежели средства федерального бюджета и средства

бюджетов субъектов Российской Федерации. Источники финансирования затрат

на технологические инновации малых предприятий в 2017 году по федеральным

округам Российской Федерации (в процентах) представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Источники

финансирования затрат на технологические инновации малых предприятий

в 2017 году по федеральным округам Российской Федерации, %

Источник: Малое и среднее

предпринимательство в России. 2019: Стат. сб. – М.: Росстат, 2019.

Так,

в 2017 году более 50% собственных средств малых предприятий были

использованы для затрат на технологические инновации практически

во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского

федерального округа (41%).

В

большей степени средства федерального бюджета были направлены в Приволжский

и Северо-Западный федеральные округа (12,6 и 11,8% соответственно). В

Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа средства

федерального бюджета вообще не направлялись.

Вложения

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

варьируются от 0,2% (Приволжский ФО) до 10,7% (Сибирский ФО), кроме Северо-Кавказского

федерального округа, где указанные средства не применялись.

Кредиты

и займы наиболее активно использовались в Дальневосточном федеральном

округе (41,4%), в отличие от Уральского федерального округа (1,6%).

При

наличии такой возможности, как использование кредитов и займов на льготных

условиях, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа абсолютно

неактивны в этом направлении. Наибольший показатель – у Центрального

федерального округа (5,7%), по 1,6% – у Приволжского и Уральского

федеральных округов и по 0,3% используют Северо-Западный, Южный и Сибирский

федеральные округа.

Также

активно не используются средства фондов поддержки научной,

научно-технической и инновационной деятельности. Совершенно не используются

в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. В

наибольшей степени в размере 5,6% они применялись в Северо-Западном

ФО, в других федеральных округах – разброс от 0,5% (Сибирский ФО)

до 1,6% (Приволжский ФО).

Прочие

средства привлекались федеральными округами в разбросе от 0,1%

до 41,5% в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных

округах соответственно.

Иностранные

инвестиции привлекались только в двух федеральных округах (Северо-Западном

и Южном) в объеме 0,1% и 1,3% соответственно.

Средства

венчурных фондов не привлекались ни в одном из федеральных

округов, вероятно, потому, что они вообще отсутствовали в 2017 году.

Возможно, это объясняется тем, что эти средства являются высокорискованными,

несмотря на то, что они ориентированы именно на работу с инновационными предприятиями.

Следует

отметить, что в Паспорте нацпроекта МСП приоритизированы направления

поддержки производственного и инновационного бизнеса – за счет

реализации механизмов обеспечения доступа таких компаний к производственным

площадям и мощностям на льготных условиях.

При

этом в Паспорте нацпроекта МСП по целевому показателю «Доля малого

и среднего предпринимательства в ВВП (в процентах)» указано базовое

значение 22,3% (на 31 декабря 2017 года).

По

данным Росстата, в целом доля МСП в валовом внутреннем продукте (ВВП)

Российской Федерации в 2017 году (в текущих ценах, в процентах)

составила 21,9% [4], что на 0,4% меньше базового значения. Притом что

в Паспорте нацпроекта МСП запланирован ежегодный рост до 2020 г.

на 0,6%, в 2021 году – на 1,5%, с 2022 года по 2024

год – на 2,5%.

С

этой целью в разделе 5 «Создание системы акселерации субъектов малого

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,

в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их

ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды,

научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология» федерального

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

предусмотрено ежегодное оказание поддержки до 20 декабря 2024 года

не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том

числе стартап-предприятиям и «газелям» (п. 5.5). Кроме того, в п. 5.8

изложено о предоставлении субсидий из федерального бюджета

Федеральному государственному бюджетному учреждению (ФГБУ) «Фонд содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях

предоставления грантов к 2024 году не менее 1 212 субъектам МСП

на разработку и создание производства инновационной продукции

под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или)

расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление

НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии,

социального предпринимательства в размере 28,754 млрд рублей, что по двум

показателям и годам наглядно представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Число

инновационных субъектов МСП в Российской Федерации и субсидии,

предоставленные им в 2019–2024 годах

Источник: Паспорт

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заключение

Подводя

итог, отметим, что при сходности основных тенденций, выражающихся в снижении

государственного финансирования технологических инноваций, использования

для инвестирования в технологические инновации собственных средств

малых предприятий, осуществляющих технологические инновации, а также

использования привлеченных средств (в большей степени кредитов и займов),

темпы развития инновационной деятельности малых предприятий по федеральным

округам Российской Федерации значительно варьируются. Наибольшие затраты

на технологические инновации осуществлялись в Центральном ФО

(собственные средства – 53,7%, кредиты и займы – 27,833%, средства всех

бюджетов – 11,084%); наименьшие – в Дальневосточном ФО (собственные

средства – 50,686%, кредиты и займы – 41,445%, средства местных бюджетов –

7,814%). В целом условия развития инновационной деятельности в центре,

на западе и юге страны отличаются от условий, существующих

в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах

Российской Федерации.

Так,

для малых предприятий, осуществляющих технологические инновации в 2017

году в субъектах Российской Федерации по видам инновационной

деятельности, характерны следующие показатели:

1)

исследование

и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства

(передачи), новых производственных процессов:

— наибольшее

число малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, располагаются

в Северо-Западном ФО (37%); наименьшее – в Дальневосточном ФО (12%);

— наибольшие

затраты на технологические инновации осуществлялись в Центральном ФО

(2 402 млн руб.); наименьшие – в Дальневосточном ФО (11 млн руб.);

2)

дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства

использования продуктов или услуг):

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Северо-Кавказском ФО (22%);

наименьшее – в Уральском ФО (4%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (37 млн руб.); наименьшие –

в Уральском ФО (2 млн руб.);

3)

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими

инновациями:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Дальневосточном ФО (69%);

наименьшее – в Северо-Западном ФО (46%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Приволжском ФО (2 673 млн руб.); наименьшие

– в Дальневосточном ФО (61 млн руб.);

4)

приобретение новых технологий:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Северо-Кавказском ФО (28%);

наименьшее – в Северо-Западном ФО (7%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (149 млн руб.); наименьшие –

в Южном ФО (5 млн руб.);

5)

приобретение программных средств:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Южном ФО (27%); наименьшее –

в Дальневосточном ФО (15%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (249 млн руб.); наименьшие –

в Северо-Кавказском ФО (232 тыс. руб.);

6)

инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований,

производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж

и пусконаладочные работы, другие разработки (не связанные с научными

исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их

производства (передачи), новых производственных процессов:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Северо-Западном ФО и Приволжском

ФО (по 15%); наименьшее – в Дальневосточном ФО (4%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (469 млн руб.); наименьшие –

в Дальневосточном ФО (267,6 тыс. руб.);

7)

обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Приволжском ФО и Сибирском ФО

(по 14%); наименьшее – в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО (по 6%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (22 млн руб.); наименьшие –

в Северо-Кавказском ФО (15 тыс. руб.);

маркетинговые исследования:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Северо-Кавказском ФО (17%);

наименьшее – в Северо-Западном ФО (7%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (25 млн руб.); наименьшие –

в Южном ФО и Уральском ФО (по 2 млн руб.);

9)

прочие виды инновационной деятельности:

— наибольшее

число малых предприятий располагаются в Северо-Кавказском ФО (33%);

наименьшее – в Дальневосточном ФО (11,5%);

— наибольшие

затраты осуществлялись в Центральном ФО (2 121 млн руб.); наименьшие

– в Дальневосточном ФО (638,5 тыс. руб.).

Для

местных администраций субъектов Российской Федерации в направлении

эффективного государственного регулирования вопрос социально-экономической

безопасности заключается в том числе в активизации малого

промышленного производства, осуществляющего технологические инновации. Прежде

всего, это является предпочтительным, поскольку позволяет решать проблемы

занятости квалифицированных работников, высвобожденных в связи с остановкой

крупных индустриальных предприятий [3] (Goncharova, 2020). Кроме того,

малые предприятия легко контролируются, что упрощает сбор налогов и других

платежей.

Реализация

в назначенный срок задач, мероприятий и в целом комплекса мер

в соответствии с федеральными проектами в рамках национального

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» (от 24 декабря 2018 года)

позволит решить многие проблемы социально-экономической безопасности в субъектах

Российской Федерации.

1. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 года N 208. Российская Федерация. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года

2. Видяпина В.И., Степанов М.В. Региональная экономика. / Учебник. — Москва: ИНФРА-М, 2002. – 606(14) c.

3. Гончарова Е.А. Роль малых промышленных предприятий в экономической безопасности регионов Российской Федерации // Сенчаговские чтения: Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Москва – Кострома, 2020. – c. 43.

4. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Российской Федерации в 2017 году (обновлено 25.01.2019). Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/free_doc/newsite/vvp/dolya-msp.xlsx (дата обращения: 18.02.2020).

5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. ФНС России. [Электронный ресурс]. URL: https://ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения: 18.02.2020).

6. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Правительство России. [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/info/35563 (дата обращения: 18.02.2020).

7. Малое и среднее предпринимательство в России. 2019. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/ folder/210/document/13223 (дата обращения: 18.02.2020).

- На главную

- Расширенный поиск

- Атрибутный поиск

- Фундаментальная библиотека

- Вход в систему

- Русский

- English

Развитие малого и среднего предпринимательства как элемент экономической безопасности региона: выпускная квалификационная работа специалиста 5 курса очной формы обучения по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Информация о документе

1. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349388/ (дата обращения: 18.08.2020).

2. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384/ (дата обращения: 18.08.2020).

3. Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 (ред. от 11.07.2020) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352711/ (дата обращения: 18.08.2020).

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

5. бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-

6. годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» // Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/all/120116/ (дата обращения: 18.08.2020).

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 372 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349088/ (дата обращения: 18.08.2020).

8. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/ (дата обращения: 18.08.2020).

9. План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (утвержденный Правительством Российской Федерации 17.03.2020, № 2182р-Р13) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348153/ (дата обращения: 18.08.2020).

10. Буров, В. Ю. Малое предпринимательство в системе обеспечения экономической безопасности // Известия Байкальского государственного университета. – 2014. – Т. 97. – № 5. – С. 101-107.

11. Заболоцкая, В. В., Хут, Н. А. Сравнительный анализ мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса // Теория и практика общественного развития. – 2015. – Т. 10. – № 11. – С. 46-49.

12. Луцкая, Е. Е. Стратегия преодоления кризиса COVID 19 в США и ЕС // Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2, Экономика: Реферативный журнал. – 2020. – Т. 4. – № 11. – С. 44-50.

13. Передера, Ж. С., Гриценко, Т. С., Правиков, О. В. Развитие системы кредитования малого и среднего бизнеса в России на основе зарубежного опыта // Московский экономический журнал. – 2019. – № 1. – С. 230-242.

14. Симэн, Е., Шершешева, М. Ю. Государственная политика КНР в отношении китайских малых и средних предприятий в условиях COVID 19 // Государственное управление. Электронный вестник – 2020. – № 79. – С. 25-49.

Библиографическое описание:

Алиев, Р. Р. Обеспечение экономической безопасности малого бизнеса / Р. Р. Алиев, А. А. Маринин, М. В. Зосько, В. А. Евсеев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 459-462. — URL: https://moluch.ru/archive/363/81398/ (дата обращения: 22.03.2023).

В настоящее время для предотвращения различных угроз национальной экономики важную роль играет состояние обеспечения малого и среднего бизнеса. В то же время необходимо понимать, что такие предприятия имеют более высокую степень подверженности внешним и внутренним угрозам, именно по этой причине тема научной статьи является актуальной, ведь от их состояния защищенности зависят не только малый и средний сектор предпринимательства, но и общее экономическое развитие государства [1, с. 233].

Экономическая безопасность в современном деловом мире становится все более важной и многоцелевой составляющей административного управления. Понятие «угроза безопасности» с каждым днем становится более изменчивым: в список угроз постоянно включаются новые элементы, а старые теряют свою актуальность.

Экономическая безопасность любого предприятия — это состояние, когда оно защищено от негативного воздействия как внешних, так и внутренних угроз, факторов, дестабилизирующих деятельность компании.

Непредсказуемость хозяйственной деятельности и отсутствие реакции со стороны руководства компании на воздействие внутренних и внешних угроз могут привести к нежелательным последствиям и даже к банкротству, что очень актуально для предприятий малого бизнеса.

Такие обстоятельства требуют от субъектов управления предприятия построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности. Она должна быть построена таким образом, чтобы можно было быстро и экономически эффективно нейтрализовать возникающие угрозы, а также поддерживать устойчивое и эффективное развитие [1, с. 234]. Только комплексный учет внешних и внутренних угроз позволит провести полноценный анализ и разработать превентивную систему мероприятий по повышению уровня экономической безопасности.

Одной из внутренних угроз являются непрофессиональные действия со стороны высшего руководства компании, которое не может полноценно выявить, а также оценить причину возникновения угроз, иными словами, у таких собственников бизнеса не хватает управленческого опыта и знаний в этой сфере.

Таким образом, можно в общих чертах описать сущность экономической безопасности предприятия, как высокий уровень продуктивного использования всех материальных и нематериальных ресурсов предприятия для профилактики и предупреждения внешних и внутренних экономических угроз. Ресурсы должны помочь созданию таких условий функционирования предприятия, при которых оно будет получать прибыль в последующие промежутки времени работы.

Определение факторов, влияющих на экономическую безопасность предприятия, принятие превентивных мер и определение путей укрепления безопасности являются важными задачами в современных экономических условиях. Однако, кроме того, особое внимание следует уделить осуществлению непрерывного анализа и мониторинга состояния предприятия, повышению эффективности бизнес-процессов и общей конкурентоспособности предприятия.

В ходе оценки основных функциональных составляющих экономической безопасности организации важно определить [4, с. 67]:

— какие факторы оказывают существенное влияние на состояние функциональных составляющих;

— выделить основные процессы, влияющие на обеспечение функциональных составляющих экономической безопасности организации;

— изучить экономические индикаторы, которые отражают уровень обеспечения функциональных составляющих экономической безопасности организации.

Для обеспечения полной экономической безопасности организации используют всю совокупность внутрифирменных ресурсов, которые можно охарактеризовать как факторы бизнеса, которые используются владельцами и управленцами организации для выполнения основных целей деятельности организации. Под экономической безопасностью на предприятии в основном принято понимать информационную безопасность систем бухгалтерского учета, технических разработок и производства.

Авторы считают, что экономическую безопасность компании нельзя отождествлять с информационной, тем более смещать акценты на технические аспекты. Важно соблюдать пропорциональность компонентов системы экономической безопасности, тем самым, обеспечивая её гармоничное функционирование и надежную защиту всего производственного комплекса.

Каждая из возможных угроз, напрямую влияющая на состояние защищенности предприятия, влечет за собой материальный, моральный и финансовый ущерб. Проводимые мероприятия и меры по снижению и профилактике выявленной угрозы помогут уменьшить её величину до минимального уровня.

В целом обеспечение экономической безопасности малого предприятия требует комплексного подхода к преодолению угроз по восьми функциональным составляющим: финансовая, интеллектуальная, кадровая, технологическая, правовая, силовая, информационная и экологическая. Для наглядности данные пропорционального соотношения внутренних и внешних угроз представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение внешних и внутренних угроз экономической безопасности организации [3, с. 58]

Согласно анализу рисунка 1 самые большие потери предприятия образуются вследствие внутренних угроз (82 %) и лишь потом за счет внешних (17 %). Основные стратегические направления при нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия представлены в таблице 1.

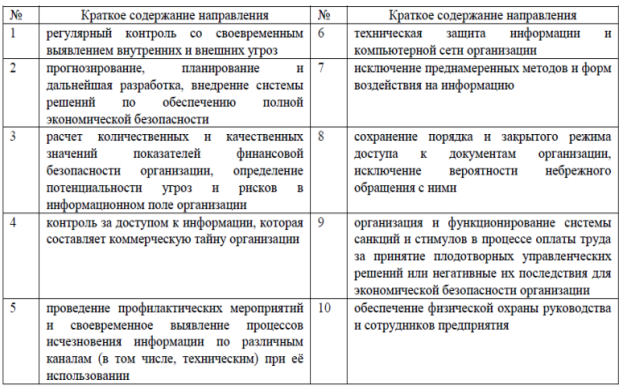

Таблица 1

Основные стратегические направления при нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия [3, с. 59]

Система экономической безопасности предприятия требует постоянного обновления и пересмотра мероприятий, способствующих её эффективной работе.

Для эффективного внедрения мер по экономической безопасности на предприятиях должна быть служба безопасности, которая должна осуществлять одновременно контрольные и координирующие функции с целью обеспечения экономической безопасности.

Важной целью мониторинга экономической безопасности предприятия в условиях экономического кризиса, присутствующего в экономике России, является оперативная диагностика его состояния по системе показателей — индикаторов производства [18, с. 36]:

— динамика производства;

— уровень рентабельности;

— уровень загрузки производственных мощностей;

— темп обновления основных средств;

— объем прибыли;

— уровень брака продукции;

— уровень её конкурентоспособности;

— уровень платежеспособности;

— объем резервных фондов.

Самая высокая степень экономической безопасности возможна лишь тогда, когда с помощью системы мониторинга отслеживаются числовые значения показателей финансовых коэффициентов в пределах допустимых границ.

Также оценка экономической безопасности организации может осуществляться на основании научных подходов и разработанных методик. На практике выделяют четыре уровня экономической безопасности:

- Высокий уровень. Его характеризует высокий уровень финансовой устойчивости и возможность направления финансовых потоков на научно-исследовательскую и инвестиционную деятельности. Организации, обладающие таким уровнем экономической безопасности, практически не зависят от внешних займов, высоколиквидны и платежеспособны [2, с. 25].

- Средний уровень. Для него характерны небольшие финансовые проблемы, а именно: краткосрочные проблемы с ликвидностью и платежеспособностью с их разрешением в течение 3–6 месяцев. Этот уровень охарактеризован небольшими сложностями с возвратом дебиторской задолженности.

- Низкий уровень. Для него характерна потеря финансовой устойчивости, зависимость от внешних займов, приобретение долгосрочных активов за счет привлеченных средств, проблемы с оплатой труда персонала, оплатой поставщикам и контрагентам, высокий износ основных фондов [11, с. 26].

- Кризисный уровень. Для него характерно полное отсутствие финансовой устойчивости.

В результате опыта преодоления кризисных ситуаций, начиная с 1998 года и заканчивая 2021 годом, в Российской практике появились свои собственные методики, авторами которых являются: О. П. Зайцева, В. В. Ковалев и О. Н. Волков, В. А. Пареная и И. В. Долгалева. В результате деятельности таких ученых и практиков появились новые методики оценки финансового состояния, основанных на расчете коэффициентов с расширенной градацией уровней экономической безопасности.

Таким образом, малый бизнес сам по себе является движущей силой развития и существования конкуренции на соответствующих рынках. Поэтому, организация защищенности такого вида бизнеса является приоритетной проблемой для его руководства.

Литература:

- Мелехина, В. С. Экономическая безопасность как важнейший элемент системы управления предприятием / В. С. Мелехина // Молодой ученый. — 2019. — № 20 (258). — С. 233–235.

- Сергеева, И. А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия: учеб. пособие / И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев. — Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. — 124 с.

- Тарасова, Н. В. Экономическая безопасность предприятий малого и среднего бизнеса / Н. В. Тарасова, В. М. Попова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. — 2020. — № 5. — С. 58–63.

- Усольцева, И. В. К вопросу об обеспечении экономической безопасности организации / И. В. Усольцева, Е. С. Агаркова // Молодой ученый. — 2017. — № 37 (171). — С. 67–69.

Основные термины (генерируются автоматически): экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, экономическая безопасность организации, угроза, высокий уровень, финансовая устойчивость, малый бизнес, нейтрализация угроз, составляющая, уровень.

Экономика27 октября 2022 в 12:0015 046

Малый бизнес и его роль в экономике России

Как государство помогает малому предпринимательству

Доли малого бизнеса в экономике России и ведущих стран мира

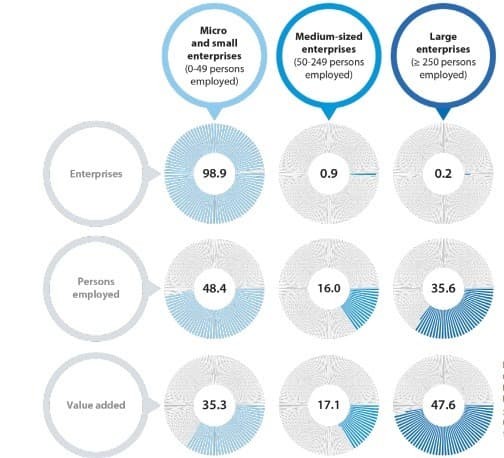

Рис. 1. Количество компаний: микробизнес, средний и крупный бизнес. Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/

Рис. 2. Доля ВВП и доля занятых в разных странах. Источник: доклад уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей за 2021 г.

Какой бизнес считается малым

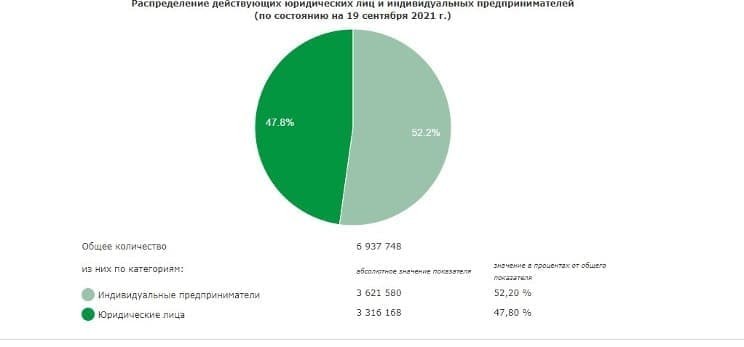

Рис. 3. Соотношение юрлиц и ИП в 2021 г. Источник: Федеральная служба статистики

Меры поддержки развития малого бизнеса в России

Роль малого бизнеса в экономике страны

-

Роль малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности россии

г.

Краснодар, ООО «Талисман»

Стабильное

и эффективное функционирование любого

государства невозможно без обеспечения

его экономической безопасности. Под

экономической безопасностью понимается

такое сочетание экономических условий

и факторов, которое обеспечивает

устойчивое в длительной перспективе

развитие национальной экономики,

приемлемые условия для жизни и развития

личности, социально-экономическую и

военно-политическую стабильность

общества и сохранение целостности

государства, успешное противостояние

влиянию внутренних и внешних угроз.

Экономическая

безопасность государства представляет

собой сложную и многоплановую конструкцию.

Будучи частью системы национальной

безопасности, она служит гарантом

суверенитета страны, последовательной

реализации национально-государственных

интересов как на внутреннем, так и на

международном уровне. Поэтому обеспечение

экономической безопасности принадлежит

к числу важнейших национальных

приоритетов.

Рассматривая

внутреннюю структуру экономической

безопасности, необходимо выделить ее

основные элементы. К числу жизненно

важных интересов личности, общества и

государства относятся поддержание

экономической независимости, стабильность

и устойчивость национальной экономики,

способность экономики функционировать

в режиме расширенного воспроизводства,

достойный уровень жизни населения и

возможность его сохранения, развитие

научно-технического потенциала страны,

сохранение единого экономического

пространства и широких межрегиональных

связей. Экономическая безопасность

достигается проведением единой

государственной политики в области

экономики, системой мер, адекватных

реальным и потенциальным угрозам.

В

настоящее время перед Российской

Федерацией стоит целый комплекс

нерешенных социально-экономических

проблем, угрожающих экономической

безопасности страны. Наиболее остро

стоят проблемы значительной имущественной

дифференциации населения и высокого

уровня бедности, безработицы,

деформированности структуры российской

экономики, неравномерности

социально-экономического развития

регионов, криминализации хозяйственной

деятельности. Немаловажную роль в

решении всех этих проблем должно сыграть

формирование широкого и жизнеспособного

сектора малого бизнеса.

В

последние десятилетия набирает силу

общемировая тенденция развития малого

бизнеса, превращения его в важнейшее

звено полноценной рыночной экономики.

Заметное усиление позиций малого

предпринимательства характерно не

только для промышленно развитых

государств. Экономические успехи многих

постсоциалистических стран Восточной

Европы и Прибалтики в значительной

степени связаны с быстрыми темпами

возрождения малых форм хозяйствования,

увеличением их численности и расширением

масштабов деятельности.

Хотя

«лицо» любого развитого государства

составляют крупные предприятия и

корпорации, а наличие мощной экономической

силы — крупного капитала — во многом

определяет уровень научно-технического

и производственного потенциала, подлинной

основой жизни стран с рыночной экономикой

являются малые предприятия как наиболее

массовая, динамичная и гибкая форма

деловой жизни. Существенная роль малого

предпринимательства определяется тем,

что в этом секторе экономики действует

подавляющее большинство предприятий,

сосредоточена большая часть экономически

активного населения и производится

примерно половина валового внутреннего

продукта.

Сектор

малого бизнеса наиболее динамично

осваивает новые виды продукции и рыночные

«ниши», способствует приближению

производства товаров и услуг к потребителю,

развивается в отраслях, непривлекательных

для крупного бизнеса. Важными особенностями

малого предпринимательства являются

широкое использование небольших местных

источников сырья, способность к

ускоренному освоению инвестиций и

высокая оборачиваемость оборотных

средств. Еще одной характерной чертой

этого сектора является активная

инновационная деятельность, способствующая

ускорению развития различных отраслей

экономики. Малые предприятия формируют

конкурентную среду, создают альтернативу

на рынке труда, организуют миллионы

новых рабочих мест.

Присущие

малому бизнесу гибкость и высокая

приспособляемость к изменчивости

рыночной конъюнктуры способствуют

стабилизации макроэкономических

процессов в стране, достижению оптимальной

структуры экономики. Однако субъектам

малого предпринимательства свойственны

относительно низкая доходность, высокая

интенсивность труда, ограниченность

собственных ресурсов, сложность получения

внешнего финансирования и повышенный

риск в острой конкурентной борьбе.

Именно эти объективные трудности

объясняют необходимость государственной

поддержки малого бизнеса.

Рассмотрим

состояние малого предпринимательства

в России с позиций обеспечения

экономической безопасности. Поначалу

число российских малых предприятий и

индивидуальных предпринимателей было

весьма небольшим, но в первой половине

1990-х гг. оно росло очень быстро. Новые

фирмы заполнили крупные ниши в

постсоветской экономике, особенно в

сфере розничной торговли и услуг. Так,

количество официально зарегистрированных

малых предприятий с 1991 г. по 1993г. выросло

с 268 тыс. до 865 тыс. (здесь не учитываются

данные по индивидуальным предпринимателям

и крестьянским фермерским хозяйствам),

а среднесписочная численность занятых

– с 5,4 млн. до 8,6 млн. человек. Доля малых

предприятий в формировании ВВП повысилась

за этот период с 11,3% до 15,5%. Пиком увеличения

численности малых предприятий стал

1995 г., когда их количество достигло 897

тыс.[1] В дальнейшем число малых предприятий

так и не превысило этой «рекордной»

отметки.

Несмотря

на наблюдаемый в течение пяти лет

устойчивый рост российской экономики,

статистические показатели не позволяют

пока говорить о преодолении стагнации

сектора малого бизнеса. В то же время,

было бы нелепо отрицать позитивную

динамику в развитии отечественного

малого предпринимательства. На начало

2004 г. в России действовало 890,9 тыс. малых

предприятий, что на 8,6% выше прошлогоднего

показателя, но практически соответствует

уровню 1999 г. Учитывая 4,6 млн. предпринимателей

без образования юридического лица и

264 тыс. крестьянских фермерских хозяйств,

к малому бизнесу в нашей стране официально

относятся почти 5,8 млн. хозяйствующих

субъектов.[2] Много это или мало? Вопрос

непростой. Принципиальные различия в

определении малого предпринимательства

в России и в других странах делают

невозможными строгие межстрановые

сопоставления рассматриваемого сектора

экономики. Именно этим объясняется

существование среди отечественных

специалистов диаметрально противоположных

точек зрения на степень развитости

российского сектора малого бизнеса по

сравнению с западными странами. Отсутствие

достоверных сопоставимых данных

позволяет некоторым манипулировать

цифрами для обоснования своих взглядов,

давать завышенные или заниженные оценки

развития малого предпринимательства

в России.

Наиболее

масштабный анализ роли и места российских

малых и средних предприятий в 2002 г.

проведен Ресурсным центром малого

предпринимательства на основе

статистических данных и экспертных

оценок. Полученные результаты стали

довольно неожиданными для многих –

относительные показатели российского

сектора малых и средних предприятий

оказались близки аналогичным европейским

и американским показателям. В целом,

вклад предприятий с численностью занятых

до 250 человек по отношению к соответствующей

суммарной величине для всех предприятий

России составляет: доля в общей численности

предприятий – 93,4%; доля в общей занятости

– 45,2%; доля в общем объеме выручки (доля

рынка) – 39,3%.[3] Малые и средние предприятия

19 стран Западной Европы, по данным

«Европейского обозрения малых и средних

предприятий» за 2003 г., составляя 99,8% от

общего количества предприятий,

обеспечивают 69,7% общей занятости и 56,7%

общей суммы продаж.[4] Однако российская

экономика более монополизирована и

значение в ней средних и крупных

предприятий гораздо более весомо. Так,

если в европейских странах таких

предприятий только 1,2%, в США – 1,1%, то в

России – 31,6%.[3,4]

Структура занятости

свидетельствует, что на данный момент

проблема обеспечения рабочими местами

решается за счет крупных предприятий

(с численностью занятых более 250 чел.),

где трудится 54,8% от общего числа занятых.

При этом хозяйствующие субъекты, которых

в Европе относят к малым и микропредприятиям,

обеспечивают занятость лишь на 21,7%.[3]

То есть отечественный сектор малого

бизнеса еще не играет той социальной

роли, которую он выполняет в экономически

развитых странах в области занятости

и повышения уровня жизни населения.

Сложившаяся

отраслевая структура малого бизнеса,

занятости на малых предприятиях и

структура выручки от реализации

свидетельствуют о преимущественном

его развитии в сфере торговли и

общественного питания. Приоритетные

отрасли реального сектора, в том числе

малая инновационная деятельность,

развиваются незначительно.

По-прежнему

сохраняется высокая дифференциация по

уровню развития малого предпринимательства

между российскими регионами, а его

потенциал в развитии региональной

экономики задействован неравномерно.

Например, количество зарегистрированных

малых предприятий в расчете на 100 тыс.

жителей в целом по стране на 1 января

2004 г. достигло 613,7 ед. По субъектам

Российской Федерации этот показатель

варьируется от 58,2 ед. в Дагестане до

1928,8 ед. в Санкт-Петербурге. Вообще, Москва

и Санкт-Петербург по уровню развития

малого бизнеса разительно отличаются

от всей остальной страны, существенно

улучшая общероссийскую статистику.

Так, в данных по малым предприятиям доля

указанных городов в среднесписочной

численности работников составляет

31,2%, а в объеме производства продукции

(работ, услуг) – 25,5%.[2]

Особенностью

российского малого бизнеса продолжает

оставаться его высокая «теневизация».

По разным оценкам, от 30 до 50% реального

оборота субъектов малого предпринимательства

укрывается от налогообложения.

Следовательно, значительная часть

потенциальных ресурсов не задействована

в решении общегосударственных задач,

сужается налоговая база, не снижается

криминализация экономики.

Согласно

подсчетам МАП РФ, вклад малого бизнеса

в ВВП России в 2003 г. составил порядка

21% ВВП (10-11% в 2002 г.). Неизвестно, чем

обусловлен такой резкий скачок, если,

по официальным данным, объем производства

продукции (работ, услуг) на малых

предприятиях за год вырос менее чем на

30%. Тем не менее, даже эта величина,

безусловно, является весьма скромной

и уже в среднесрочной перспективе должна

быть повышена до 40-50%.

Необходимо

отметить положительный прирост по

итогам 2003 г. в целом по стране по всем

показателям, используемым в мониторинге

развития малого предпринимательства.

Это не может не внушать оптимизма.

Таким

образом, несмотря на большое количество

острых проблем и воздействие широкого

спектра негативных факторов, можно

утверждать, что малый бизнес уже занял

свое немаловажное место в российской

экономике и оказывает заметное влияние

на ее динамику. Дальнейшее

развитие этого сектора призвано стать

важнейшим фактором ускорения экономического

роста в

стране, диверсификации экономики,

повышения деловой активности, роста

занятости, расширения налоговой базы

и сокращения числа дотационных регионов.

С другой стороны, развитие малого

предпринимательства поможет повысить

жизненный уровень населения и сформировать

мощный «средний класс», который служит

гарантом социальной

стабильности в обществе.

Давно

назрела необходимость формирования в

России комплексного механизма

государственной поддержки малого

предпринимательства. Государство должно

предпринять действенные шаги по

совершенствованию нормативно-правовой

базы, финансово-кредитной и инвестиционной

поддержки малого бизнеса, созданию

системы информационного обеспечения

предпринимателей, организации технопарков

и бизнес-инкубаторов. Требуется также

межотраслевая и межрегиональная

координация в сфере развития и поддержки

малого предпринимательства.

По

нашему мнению, особую важность имеет

налоговое стимулирование развития

малого бизнеса. Прозрачность системы

налогообложения и уровень налогового

бремени всегда относились к числу

наиболее значимых проблем для

предпринимателей, о чем свидетельствуют

и результаты многочисленных опросов.

Действующая в Российской Федерации

система налогообложения субъектов

малого предпринимательства не в полной

мере учитывает интересы малого бизнеса,

содержит положения, негативно влияющие

на предпринимательскую активность.

Практика применения специальных

налоговых режимов подтверждает

необходимость внесения в них значительных

изменений и поправок.

Поскольку

сектор малого бизнеса оказывает

определяющее влияние на различные

аспекты экономической безопасности

страны, предлагаем к набору критериев

и параметров состояния экономики,

отвечающих требованиям экономической

безопасности Российской Федерации,

добавить показатели уровня развития

малого предпринимательства. Такие

количественные параметры должны быть

разработаны не только для страны в

целом, но и для каждого ее региона.

Список

использованной литературы.

-

Основные

тенденции развития малого предпринимательства

в России в 1996-2000 годах: Аналитический

доклад РЦЭР при Правительстве РФ. — М.,

2001. — С. 12. — Режим доступа: http://www.rcsme.ru. -

Динамика

развития малого предпринимательства

в регионах России в 2003 году: Ежеквартальный

информационно-аналитический доклад

НИСИПП и РЦЭР при Правительстве РФ /

А.М.Шестоперов, О.М.Шестоперов. — М., 2004.

— С. 5. — Режим доступа: http://www.nisse.ru. -

Анализ роли

и места малых и средних предприятий

России: Статистическая справка. — М.:

РЦМП, 2003. — 62 c. — Режим

доступа: http://www.rcsme.ru. -

Observatory

of European SMEs 2003, № 8: Highlights from the 2003 Observatory.

— Luxembourg: Office for Official Publications of the European

Communities, 2004. — р. 9. — Режим

доступа:

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise. -

См.: Анализ

роли и места малых и средних предприятий

России: Статистическая справка. — М.:

РЦМП, 2003. — 62 c. — Режим

доступа:http://www.rcsme.ru.

О.Б.

Кузнецова

Величко Наталья Юрьевна,кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления НОУ ВПО «Международный инновационный университет», г.Сочиmiu.sochi1997@yandex.ru

Лисин Дмитрий Алексеевич,Магистр 1 курса заочного отделения направления подготовки «Экономика» miu.sochi1997@yandex.ru

Кузнецова МарияАлексеевна,Студентка3 курса очного отделения направления подготовки «Экономика» miu.sochi1997@yandex.ru

Малый бизнес как ресурс развития экономической безопасности

Аннотация.Статья посвящена вопросам развития малого бизнеса в условиях экономической нестабильности в целях повышения экономической безопасности страны.Ключевые слова: риск, управление рисками, малый бизнес, стратегии экономической безопасности

В настоящее времяРоссия столкнулась с проблемойэкономической безопасности(ЭБ) это способность реагировать на внешние и внутренние факторы, а так же поддержание основных показателей экономики на уровне достаточном для функционирования и развития экономической ситуации в стране. Для экономической безопасности основное значение имеют пороговые значение основных показателей. Пороговые значения это максимальные величины, несоблюдение которых приводит к формированию различных внутренних и внешних долгов, что в свою очередь отрицательно влияет на экономическую безопасность[1, с.124]. Пороговые значения экономической безопасности представляют собой барьер, выход за который несет отрицательные последствия экономической стабильности страны.К основным показателям экономической безопасности относятся:Уровень падения ВВП;Доля ВВП государственных ассигнований на науку;Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности;Доля импортных продуктов питания;Конкурентоспособность страны.

Научная литература предлагает достаточно обширный кругугроз и опасностей, причем данный подход имеет тенденциюкувеличению своих показателей[2, с.99]. Именно поэтомуне имеет смысла считать оправданнымданный подход,так какстановиться, невозможным разработать мероприятия по обеспечению экономической безопасности страны.

Исходя из сложившейся ситуации на данное время, а также опираясь на различныестатьи и выступления экономических мыслителей,сложился

перечень основных угроз экономической безопасности России: распад научнотехнического потенциала страны;усиление структурной деформации российской экономики с тенденцией превращения ее в топливносырьевую периферию развитых стран;низкая конкурентоспособность продукции;нестабильная инвестиционная активность;криминализация экономики, сращивание теневых и мафиозных структур с коррумпированным государственным аппаратом;углубление социальной дифференциации населения, рост бедности, нищеты и пауперизма;депопуляция страны, расстройство механизма воспроизводства населения. потеря страной продовольственной самостоятельности;Существует ряд документов регулирующих экономическую безопасность страны:1.Доктрина экономической безопасности России, которая была одобрена и введена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации», данный документ определяет:на что направлена экономическая безопасность.состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности.меры экономической политики, нацеленные на обеспечение ЭБ.2. Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. «Концепция национальной безопасности Российской Федерации».В данной концепции определена основная цель государственной стратегии обеспечение развития экономики, котораясмогла бы создать условия для развития жизни и развития личности, социальноэкономической и военнополитической стабильности общества и сохранения целостности государства. В стратегии ЭБ должны быть сформулированы основные направления, реализация которых позволит обеспечить устойчивую экономическую динамику всей национальной хозяйственной системы. Одним из основных приоритетов, определяющих стратегию экономической безопасности государства на современном этапе, является развитие малого и среднего предпринимательства.Развитие малого предпринимательства в мировом опыте показывает, что оно имеет место быть и приносить пользу обществу только при поддержке государственных органов. В России по сравнению с другими развитыми странами сложилась неблагоприятная ситуация для малого предпринимательства[3, с.70].

Малое предпринимательство охватывает, достаточно большой круг лиц тем самым борется с безработицей и с социальной напряженности вобществе. Широкое развитие малого предпринимательства формирует жизненные ориентиры и способствует изменению общественной установки основной массы населения, является чуть ли не единственной альтернативой люмпенской психологии и социальному иждивенчеству.В целях объективной оценки следует отметить, что малое предпринимательство по накопленному в нем человеческому потенциалу, неисчерпаемому запасу идей, масштабам рынка, который ему предстоит освоить, призвано стать важнейшим фактором ускорения рыночных преобразований и обеспечения достойных условий жизни миллионов граждан. Это дает основание говорить о том, что состояние, развитие и устойчивая динамика малого предпринимательства во многом предопределяет экономическую безопасность государства. Оказывая сильнейшее воздействие на экономику, политику, социальную сферу малое предпринимательство зависит от многочисленных внешних (экономических, политических, организационных и др.) факторов[4, с.28]. От характера факторов внешней среды зависит успешное развитие малого предпринимательства в рыночной экономике. С данных позиций формирование благоприятной внешней среды малого предпринимательства задача продуманной и стратегической государственной политики. Государство должно всемерно способствовать развитию малого бизнеса, постепенно освобождая его от непосильного налогового бремени, произвола бюрократии и власти мафиозных структур. Пока отечественный малый бизнес твердо не встанет на ноги и не окрепнет, необходима его защита от жесткой конкуренции со стороны мировыхпроизводителей с помощью гибкой таможенной политики. Данная ситуация России связана с ее неправильным ориентированием, вместо того чтобы ориентироваться на развитие малого предпринимательства и оказывать ему государственную помощь, правительство РФ сделало из могущественной страны сырьевой и энергетический ресурс, который продает за рубеж. В данном этапе развития экономики России малое предпринимательство замедлило своё развитие. Это говорит о том, что государственные органы не в должной степени уделяют внимание его развитию. Существует, множество проблем развития малого предпринимательства в Россиипока государственными органами не будут решены такие вопросы как: барьеры развития малого предпринимательства, законодательная база, создание чистой конкуренции на рынке малых предприятий и др. в российской экономике будет «остро» стоять вопрос экономической безопасности страны. Основной выхода российского предпринимательства на современном этапе должна стать хозяйственная интеграция малого бизнеса в экономический комплекс крупных предпринимательских структур, что в свою очередь должно стать составной частью национальной промышленной политики с необходимым концептуальным и институциональным обеспечением. Широкомасштабное развитие малого предпринимательства в переходной экономике, какой является экономика сегодняшней России, позволит более эффективно решать такие проблемы ЭБ, как расширение социальной базы экономических реформ и обеспечение гарантий их необратимости; мобилизация трудовых, инвестиционных, инновационных, информационных и других ресурсов; развитие конкуренции; структурная перестройка экономики и увеличение национальных конкурентных преимуществ.Данную работу хочется закончить слова академика Л. Абалкина, который отметил следующее: «Уроки, преподнесенные отечественной историей, сводятся к тому, что какие бы реформы не задумывались, какие бы грандиозные программы не принимались, они останутся мертвыми схемами, если не появятся люди, способные вдохнуть в них жизнь… Для нас важно изучить историю такой, какая она есть, какой была на самом деле, извлечь уроки из прошлого, овладеть богатейшим наследием, что составляет история российского предпринимательства, ибо ни одна страна из числа высокоразвитых не добилась успеха без создания эффективной системы предпринимательства и управления»

Ссылки на источники1.Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие./П.Н. Колтыпин,Н.М. Багрий,Ю.М.Склярова,И.Ю.Скляров,Т.Г. Гурнович,М.А. Воронин,Е.И. Капустина,Н.Н. Тельнова,И.Б. Манжосова,В.С. Германова,Н.А. Шилова,Т.Н. Чепракова,Т.Ю. Бездольная,О.П. Григорьева,Л.В. Кулешова,А.В. Феронова, Т.В. Скребцова,Н.В. Собченко,В.В. Мануйленко,Н.Ю. Величкои др. 5е изд. перераб.и доп. М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2011. 352 с. (Сер. «Я менеджер»)2.Современная модель эффективного бизнеса: монография/Н.Ю.Величко,Н.А.Гончарова,Н.В.Заболоцкаяи др./Под общ.ред. С.С.Чернова. Книга 10. Новосибирск: ООО «Агентство «СИБПРИНТ», 2012. 189 с.3.Современные теории менеджмента: научная коллективная монография/Е.В. Петрухина, Е.В. Симонова, Гужина Г.Н. . Орел: ООО «Научное обозрение», 2014. С.69854.Экономика: мировой исторический опыт и современные проблемы монография. Книга 3/под ред. М.М. Скорева. Ставрополь: Логос, 2014. С.2761

![Соотношение внешних и внутренних угроз экономической безопасности организации [3, с. 58]](https://moluch.ru/blmcbn/81398/81398.001.png)