В годы Великой Отечественной войны свыше 200 тысяч врачей и полмиллиона среднего медперсонала трудились на фронте и в тылу. Они героически шли в бой вместе с солдатами, вытаскивали их из-под пуль, порой загораживая их своим телом. Им удалось оказать помощь более 10 миллионам раненых. За какие подвиги медсестры получали звание Героя СССР, какой вклад медики внесли в победу над фашистской Германией? Подробности – в материале РЕН ТВ.

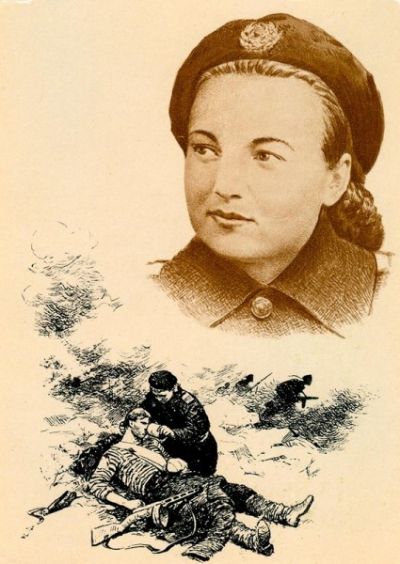

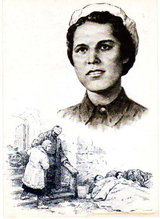

Зинаида Туснолобова

Туснолобова за три месяца до начала войны вышла замуж за Иосифа Марченко. В 1941 году ее супруга призвали на фронт. Девушка отправилась на курсы медсестер, а потом пошла воевать добровольцем. Боевое крещение Зинаида получила 11 июля 1942 года под Воронежем: за первые три дня сражения она спасла из-под пуль 40 солдат. Впоследствии Туснолобову наградили орденом Красного Знамени.

В 1943 году ее полк сражался у станции Горшечное Курской области. Девушка уносила с поля боя раненых, когда ей сообщили, что командир пострадал и нуждается в помощи. Вражеская пуля попала Зинаиде в ногу – Туснолобова ползком добралась до командира, но тот был уже мертв. Тогда она схватила и спрятала за пазуху планшет с секретными документами. Прогремел взрыв, и медсестра осталась без сознания. Когда Зина открыла глаза, то увидела, как немцы идут по полю и добивают раненых. Туснолобову жестоко избили прикладом, однако она сумела выжить. Советские санитары-носильщики доставили ее в госпиталь.

Фото: © Зинаида Туснолобова. commons.wikimedia.org

23-летней девушке пришлось частично ампутировать руку и ногу, также она лишилась кисти на другой руке и половины стопы. Несмотря на это, Туснолобова научилась писать и отправляла воодушевляющие статьи в газеты, где просила отомстить за нее, за потерянную любовь и жизнь. Следующее письмо было мужу, в которым она простилась с возлюбленным, так как не хотела быть для него обузой. Но супруг, которому также ампутировали ногу, остался с ней. Вскоре у пары появились сын и дочь. 6 декабря 1957 года Зинаиде Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя СССР.

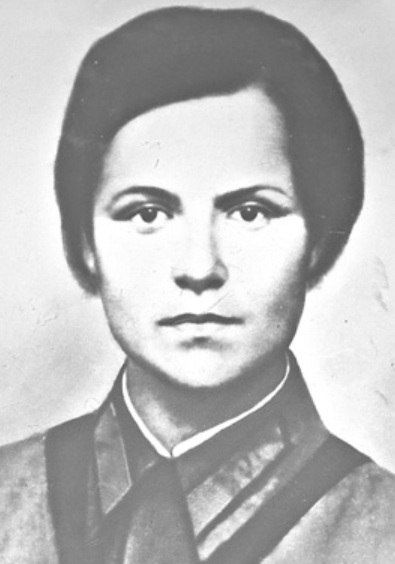

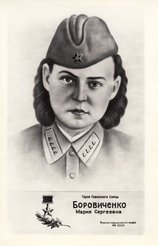

Мария Боровиченко

Когда началась Великая Отечественная война, Маше было всего 16 лет. В августе 1941 года ее зачислили в первый стрелковый батальон 5-й воздушно-десантной бригады. Спустя два дня она уже вынесла с поля боя восемь бойцов в одном из районов Киева и застрелила двух противников, спасая комбата Симкина. Ее боевые товарищи были потрясены отвагой и бесстрашием подростка.

Во время битвы под Курском Маша прикрыла грудью лейтенанта Корниенко, в итоге пуля попала ей в сердце. Это случилось 14 июля 1943 года у деревни Орловка Ивнянского района Белгородской области. Девушке было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

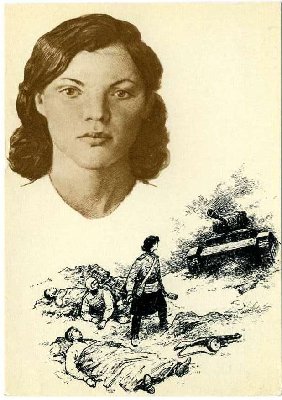

Галина Петрова

Галина работала санитарным инструктором батальона морской пехоты. В 1942 году она участвовала в морском десанте по захвату плацдарма на Керченском полуострове. Ее батальон высадился на правом фланге, а дальше была колючая проволока и минное поле. Группа залегла, но девушка не побоялась и бросилась вперед, подавая пример мужества и отваги своим товарищам. Вся рота осталась в живых, следуя за Галей. Немцы не ожидали десантную группу и ринулись бежать по минному полю.

Фото: © Галина Петрова. commons.wikimedia.org

35 дней под непрестанным огнем врага Петрова самоотверженно оказывала медпомощь десантникам, вынесла с поля боя более 20 тяжелораненых солдат. В ходе сражения Галина получила тяжелое ранение. Ее доставили в медсанбат, но туда попала бомба во время обстрела. Здание было полностью разрушено, Петрова погибла. 17 ноября 1943 года Галине было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

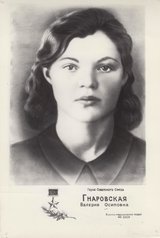

Валерия Гнаровская

Санинструктора Валерию Гнаровскую бойцы ласково называли «Ласточкой» за теплоту и отзывчивость. Ей было всего 19 лет. У села Голая Долина в Донецкой области 19-летняя девушка смогла вынести из-под обстрела 47 раненых. Защищая спасенных солдат, она лично уничтожила несколько фашистов.

23 сентября 1943 года во время боя неподалеку от села Иваненки (сейчас село Гнаровское) Запорожской области два немецких «Тигра» прорвались в тыл. Гнаровская собрала у раненых бойцов сумки с гранатами. Спасая солдат, девушка со связкой боеприпасов бросилась под один из танков и подорвала его вместе с собой. За свой подвиг Валерия Гнаровская удостоена посмертно звания Героя Советского Союза.

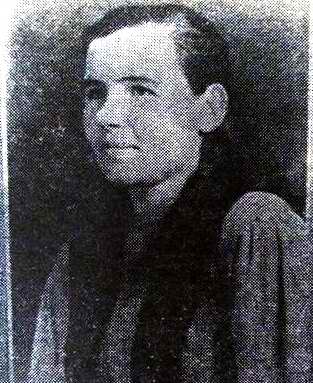

Зинаида Самсонова

Самсонова ушла на фронт в возрасте 17 лет, стала санитарным инструктором стрелкового батальона. Она была не просто медиком, а настоящим бойцом – со своими однополчанами прошла самые страшные сражения, в том числе Сталинградскую битву. Осенью 1943 года Зина участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом берегу Днепра в районе села Сушки Каневского района (сейчас Черкасская область).

Фото: © Зинаида Самсонова. commons.wikimedia.org

Во время сражения девушка вынесла с поля боя более 30 раненых и переправила их на другой берег Днепра. В 1944 году у деревни Холм (Витебская область, Белоруссия) был убит командир батальона. Зина не растерялась и взяла командование ротой на себя – она воодушевила солдат и повела их в бой, но в ходе этого сражения Самсонова погибла. За стойкость, мужество и отвагу Зинаиде посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, ей посвящено известное стихотворение ее однополчанки, поэтессы Юлии Друниной «Зинка»:

Зинка нас повела в атаку,

Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам,

Через смертные рубежи.

Труд и героизм советской медслужбы в годы ВОВ

Всего за годы войны было госпитализировано более 22 миллионов солдат и офицеров. Среди них 14,5 миллиона — по ранению, остальные — по болезни. Из такого огромного числа раненых в строй возвращались 77 процентов, 17 процентов было комиссовано, и только 6 процентов пострадавших медики не смогли спасти.

«Рабочий день» медиков мог длиться по несколько суток. Ночами напролет медики стояли у операционных столов, вытаскивали на себе раненых с поля боя, часто они шли в атаку вместе с бойцами, жертвовали собой ради товарищей по полку или батальону.

Во время ВОВ погибли или пропали без вести свыше 85 тысяч медиков. Среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 23 тысячи санитарных инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров-носильщиков. Героизм и подвиги медиков высоко оценило советское правительство, они были награждены званием Героя Советского Союза, орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Славы, большинство – посмертно.

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех войн когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала более двадцати миллионов человеческих жизней. В этой войне были убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в концлагерях миллионы людей. Стон и боль стояли на земле. Народы Советского Союза сомкнулись в единый кулак. Наравне с мужчинами сражались женщины и дети. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года советские медики, медики женщины.

В эти годы на фронте и в тылу трудились более двухсот тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях, действующей армии, в партизанских отрядах, в местных командах противовоздушной обороны находились солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти на помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные ночи медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов, а кто-то из них вытаскивал на своей спине поля боя убитых и раненых. Среди медиков было много своих «матросовых», которые, спасая раненых, прикрывали их своими телами от пуль и осколков снарядов. Большой вклад в дело спасения и лечения раненых внёс тогда Советский Красный Крест. Во время Великой Отечественной войны было подготовлено несколько сот тысяч медицинских сестёр, санитарных дружинниц, санитаров, более 23 миллионов человек были подготовлены по программе «Готов к санитарной обороне СССР». Эта страшная, кровопролитная война потребовала большого количества донорской крови. Во время войны в стране насчитывалось более 5,5 миллиона доноров. Большое количество раненых и больных воинов были возвращены вновь в строй.

Несколько тысяч медицинских работников были награждены орденами и медалями за свой кропотливый, тяжёлый труд. А Международный комитет Красного Креста наградил медалью «Флоренс Найтингейл» 38 медицинских сестёр – воспитанниц Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны, но память о великом подвиге Советского народа и его Вооружённых Сил навсегда сохранится в народе. Наш рассказ о женщинах-медиках, которые не щадя, как говорят, живота своего, поднимали дух воинов, поднимали раненых с больничной койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага.

| Горела, плавилась земля, Горели все вокруг поля, Стоял один кромешный ад, Но лишь «Вперёд, а не назад»,- Кричали храбрые сыны, Герои той былой войны. А Зиночка вела бойцов, Скрывала боль её лицо, Тащила на себе, «везла», Расправив будто б два крыла. Снаряды рвались, как назло, «Прошу спаси нас, милый Бог», Шептали губы у неё, Молила, только лишь, Его. |

Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушке ходили легенды. Зиночка отличалась храбростью и смелостью. Когда погиб командир у деревни Холм в 1944 году, Зина, не раздумывая, взяла на себя командование боем и подняла бойцов в атаку. В этом бою последний раз услышали друзья-однополчане её удивительный, чуть хрипловатый голос: «Орлы, за мной!».

Зиночка Самсонова погибла в этом бою 27 января 1944 года за деревню Холм в Белоруссии. Её похоронили в братской могиле в Озаричах, Калинковского района, Гомельской области. За стойкость, мужество и отвагу Зинаиде Александровне Самсоновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Школе, где когда-то училась Зина Самсонова, было присвоено её имя.

За этот храбрый, самоотверженный подвиг, Зина была награждена орденом Красной Звезды. Как потом говорила Зинаида Михайловна: «Я знала, что эту награду мне ещё надо оправдать». Она старалась ещё лучше работать. За спасение 123-х раненых солдат и офицеров её наградили орденом Красного Знамени. Но трагедия её ждала ещё впереди. Последний бой с врагом для неё оказался роковым. В 1943 году полк вёл бой у станции Горшечное, Курской области. Зина металась от одного раненого к другому, но тут ей сообщили, что ранен командир. Она тут же бросилась к нему. В это время немцы шли в атаку по полю. Она бежала, вначале пригнувшись, но почувствовав, что горячая волна обожгла её ногу и в сапог наполняется жидкость, она поняла, что ранена, тогда она упала и поползла. Снаряды рвались вокруг неё, но она продолжала ползти. Снаряд вновь разорвался невдалеке от неё, она увидела, что командир погиб, но рядом с ним находился планшет, где, как она знала, были секретные бумаги. Зина с трудом доползла до тела командира, взяла планшет, сумела его спрятать за пазуху, но тут вновь раздался взрыв, и она потеряла сознание.

Стояла зима, февраль-месяц, мороз трескучий приморозил её к земле. Очнувшись, Зина увидела, что немцы идут по полю и добивают раненых. Расстояние до неё было уже незначительным, Зина решила притвориться мёртвой. Подойдя к ней, видя, что это женщина, немец стал бить её прикладом по голове, по животу, по лицу, она вновь потеряла сознание. Очнулась она уже ночью. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Вдруг она услышала русскую речь. Это санитары-носильщики шли по полю, забирали убитых. Зина застонала. Потом, громче и громче, этим самым она старалась привлечь к себе внимание. Наконец, санитары услышали её. Очнулась она уже в госпитале, где лежала рядом с мужчинами. Ей было стыдно, обнажённое тело её не всегда прикрывала простынь. Главврач обратился к жителям села, чтобы её кто-нибудь забрал к себе в дом. Согласилась одна вдова взять Зину к себе на покой. Она стала кормить Зину, чем только могла, и коровье молочко сделало своё дело. Зина пошла на поправку. Но однажды ночью ей стало плохо, поднялась очень высокая температура, хозяйка, что ухаживала за Зиной, испугалась и тут же быстро, на тележке, отвезла Зину обратно в госпиталь. Доктор, осмотрев её, увидел, что у неё началась гангрена рук и ног. Зину отправили в тыловой госпиталь в Сибирь. По прибытии в госпиталь, на двадцатые сутки, чтобы сохранить ей жизнь, была ампутирована правая рука выше локтя, на следующий день ампутировали правую ногу выше колена. Прошло десять дней ещё и ей ампутировали кисть левой руки, а через полтора месяца было отнято полстопы левой ноги. Доктор был поражён терпением и стойкостью этой хрупкой женщины. Он все делал, чтобы как-то облегчить участь Зины. Она молча переносила все операции, практически без наркоза. Единственно просила доктора: «Я всё выдержу, только оставьте мне жизнь…» Хирург сконструировал ей специальную манжетку, чтобы надеть её на правую руку Зины, у которой она была отрезана выше локтя. Зина, благодаря этому приспособлению, научилась писать. Хирург убедил её ещё в одной операции. На остатке левой руки, он сделал сложный разрез. В результате этой операции образовалось подобие двух больших пальцев. Зина упорно ежедневно тренировалась и вскоре своей левой рукой научилась держать вилку, ложку, зубную щётку.

Наступила весна. Солнышко заглядывало в окна, перевязанные раненые вышли на улицу, кто не мог идти, тот просто выполз. Зина лежала в палате одна и смотрела на ветви деревьев из открытого окна. Проходивший мимо боец, заглянув в окно, видя лежащую Зину, крикнул: «Ну, что красавица, пойдём, погуляем?» Зина всегда была оптимисткой, и тут она не растерялась, она сразу же ему парировала: «У меня нет причёски».Молодой боец не отступал и тут же появился у неё в палате. И вдруг он встал, как вкопанный. Он увидел, что на кровати лежит ни женщина, а обрубок, без ног и без рук. Боец зарыдал и встал перед Зиной на колени: «Прости, сестрёнка, прости меня…» Вскоре, научившись писать своими двумя пальцами, она пишет письмо мужу: «Дорогой мой, милый, Иосиф! Прости меня за это письмо, но молчать я больше не могу. Я должна тебе сообщить правду…». Зина описала мужу своё состояние, а в конце дописала: «Прости, я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня и прощай. Твоя Зина». Зина впервые за всё время проплакала в подушку почти всю ночь. Она мысленно прощалась с мужем, прощалась со своею любовью. Но прошло время, и Зина получила письмо от мужа, где он писал: «Милая, дорогая моя жена, Зиночка! Получил письмо, очень обрадовался. Мы с тобой будем всегда жить вместе и хорошо, если я конечно, дай Бог, останусь жив… Жду твоего ответа. Твой, искренне тебя любящий, Иосиф. Быстрей выздоравливай. Будь здоровой и физически и морально. И ничего плохого не думай. Целую». В тот момент Зина была счастлива, дороже этого письма у неё ничего не было, теперь она ухватилась за жизнь, как за соломинку, с новой силой. Она брала карандаш в зубы и пробовала писать зубами. В конце концов, она научилась вставлять даже нитку в ушко иголки.

Из госпиталя Зина, через газету, писала письма на фронт: «Русские люди! Солдаты! Товарищи, я шла в одном ряду с вами и громила врага, но сейчас я не могу больше сражаться, прошу вас: отомстите за меня! Вот уже больше года я лежу в госпитале, у меня нет ни рук, ни ног. Мне всего 23 года. Немцы отняли у меня всё: любовь, мечту, нормальную жизнь. Не щадите недруга, который пришёл незвано к нам в дом. Истребляйте фашистов, как бешеных псов. Отомстите не только за меня, но и за поруганных матерей, сестёр, своих детей, за сотни тысяч, угнанных в рабство…»

На 1-ом Прибалтийском фронте, на штурмовике «Ил-2» и на танке появилась надпись: «За Зину Туснолобову». Закончилась война, Зинаида вернулась в город Ленинск-Кузнецкий, где проживала до ухода на фронт. Встречи с мужем она ждала с нетерпением и с тревогой. У мужа тоже была ампутирована одна нога. Молодой, красивый орденоносец – старший лейтенант Марченко обнимал Зину и шептал: «Ничего, родная, всё будет хорошо». Вскоре Зина рожает одного за другим, двух сыновей, но счастье длилось недолго. Заболев гриппом, дети умирают. Зина могла всё вынести, что касалось её здоровья, но смерть детей она вынести не могла. У неё началась депрессия. Но и тут, переломив себя, она уговаривает мужа уехать в свой родной город, где она родилась, в город Полоцк, в Белоруссию. Здесь она рожает вновь сына, а потом и дочь. Когда сын подрос, то, как-то спросил свою маму: «Мамочка, а где твои ручки и ножки?» Зина не растерялась и ответила сыну: «На войне, милый, на войне. Вот вырастишь, сынок, я тебе расскажу, тогда ты сможешь понять, а сейчас ты ещё маленький».

Однажды по приезду в Полоцк, она пошла с матерью на приём в Горком партии, с просьбой помочь ей с жильём, но выслушав её, начальник начал её стыдить: «Как Вам не стыдно, милочка? Вы просите жильё, смотрите, сколько у нас очередников…? Но и что, что Вы Герой, у меня знаете сколько таких? Вы вот и с ногами и с руками пришли с фронта, а другие, ведь, без ног вернулись с фронта, я им не могу пока ничего дать, а вы стоите передо мной и с руками, и с ногами. Вы можете ещё подождать…». Зина, молча, вышла из кабинета и села на стул возле своей матери, которая сопровождала её сюда. Выйдя в коридор, вслед за нею, чиновник увидел, как старенькая мать поправляет Зине чулки на ногах, подняв ей юбку и оголив два протеза. Он также увидел, что у его посетительницы нет и рук. Он был поражён выдержки и самообладанию этой женщины. За самоотверженность и милосердие, проявленные на поле боя 6 декабря 1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. А в 1965 году Международный комитет Красного Креста наградил её медалью «Флоренс Найтингейл».

В 1980 году, Зина, уже с взрослой дочерью, приехала, по приглашению, в город Волгоград, на празднование дня Победы. Стояла страшная жара. Зачитывались поименно все погибшие в Сталинграде. Зина стояла два часа на жаре со всеми однополчанами, на этом торжественном параде. Ей предлагали уйти, но Зина отказалась и выдержала всю торжественную церемонию. Вернувшись, домой, она скончалась. В городе Полоцке открыт музей героини. В музее-квартире Н.А.Островского в доме по улице Тверской в городе Москве есть стенд, посвящённый стойкости и мужеству Зины Туснолобовой.

| Я, птицей Феникс Зину б назвала, Какая яркая и светлая она! Какой порыв в израненной душе, Пример нам всем, живущим на Земле… |

В августе 1941 года, 16-тилетнюю комсомолку Марию Боровиченко, по её настоятельной просьбе, зачислили санитаркой в первый стрелковый батальон 5 воздушно-десантной бригады. А уже через два дня, после боя в одном из районов Киева, где в сельхозинституте отдыхали бойцы, потрясённые от увиденного, они спрашивали у незнакомой девушки, которая вынесла из поля боя восьмерых солдат, да ещё смогла застрелить двух фрицев, спасая комбата Симкина: «И откуда ты такая отчаянная, словно заколдованная от пуль?» Маша ответила: «Из Мышеловки…» Никто не догадался, а она и не стала объяснять, что Мышеловка – это её родное село. Но все засмеялись, и стали так её и звать – Машенька из мышеловки.

В сентябре 1941 года река Сейм, которая протекала вблизи города Конотопа, кипела от взрывов и огня. Окончание этого боя решил один станковой пулемёт, позицию которого выбрала хрупкая, маленькая девушка-подросток, Машенька Боровиченко, которая уже смогла спасти более двадцати бойцов. Под пулями врага она помогала своим бойцам установить огневую точку этого станкового пулемёта.

Прошёл год в боях и сражениях, в 1942 году, так же было лето, у села Гутрово, Маша, в опалённой шинели, своим примером поднимала дух своим бойцам. Когда фашист выбил из её рук пистолет, то она тут же подхватила трофейный автомат и уничтожила четырёх фашистов. Потом были пройдены километры боевых дорог, и не только пройдены, но и проползанные с самым ответственным грузом – это был груз – человеческая жизнь. Наступило лето 1943 года. Корпус генерала Родимцева, под чьим руководством служила Мария, вёл ожесточенные бои под Обоянью, немцы пытались прорваться к Курску.

| Вот бой идёт – идёт жестокий, Когда же отдых ждать короткий? Сейчас в атаку вновь пойдём, Надеюсь, город мы вернём. Придётся в схватке нам сразиться, Фашист же в бег пусть устремится, Тогда, надеюсь, отдохнём, Пока в атаку мы идём. |

Так Маша писала в своей записной книжечке, когда удавалась хоть какая –то передышка. В бою под Курском, защитив своей грудью лейтенанта Корниенко, она спасла его жизнь, но эта пуля, попав ей прямо в сердце, оборвала жизнь Марии.

Это случилось 14 июля у деревни Орловка Ивнянского района Белгородской области. 6 мая 1965 года Марии Сергеевне Боровиченко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В Киеве есть школа, названа именем Марии Сергеевны Боровиченко.

И вот, наконец, весной 1942 года её, как и других, таких, как и она девушек-комсомолок, отправили на станцию Ишим, где формировалась Сибирская дивизия. Матери, чтобы её успокоить, Валерия писала тёплые, ласковые письма. В одном письме она написала: «Мамочка, не скучай и не беспокойся…, вернусь скоро с победой или погибну в честном бою…». В дивизии, в этом же году, она окончила курсы медицинских сестёр Красного Креста и добровольно ушла на фронт. Та дивизия, куда попала Валерия на фронте, в июле 1942 года прибыла на Сталинградский фронт. И сразу же вступила в бой. Взрывы бомб, артиллерийские снаряды, которые неслись и гремели без конца, смешались в единый, сплошной гул, в этом страшном аду никто не мог высунуть голову из окопа. Казалось, что чёрное небо придавило землю, земля дрожала от взрывов. Нельзя было услышать рядом лежащего в окопе человека. Первой из окопа выскочила Валерия и закричала: «Товарищи! За Родину и умереть не страшно! Пошли!» И тут же все ринулись бежать из окопа навстречу врагу. Валерия сразу же, в первом бою, всех удивила своей храбростью и отвагой, своим бесстрашием. Семнадцать дней и ночей дивизия сражалась, теряя своих товарищей, и в итоге попала в окружение. Все тяготы окружения Валерия переносила спокойно и мужественно, но тут она заболела тифом. Прорвав окружение, бойцы вынесли едва живую Валерию. В дивизии её ласково называли «милая Ласточка». Отправляя свою ласточку в госпиталь, бойцы пожелали ей быстрейшего возвращения в свою дивизию. В госпитале она получает свою первую награду – медаль «За Отвагу», и вновь возвращается на фронт. Во время боёв Валерия находилась на самых опасных участках, где смогла спасти более трёхсот бойцов и офицеров.

23 сентября 1943 года в районе совхоза «Иваненково», что в Запорожской области, в распоряжение наших войск прорвались вражеские танки «Тигр». Спасая тяжело-раненых бойцов, Валерия бросилась со связкой гранат под фашистский танк и подорвала его.

Стонет земля, да и сил больше нет,

Танки, как звери, ускорили бег.

«Господи! Как же мне боль превозмочь?

Сделай Ты так, чтоб ушла «нечисть» прочь.

Дай же мне силы, ты, Родина- Мать,

Чтобы врага из страны отогнать,

Чтобы земля не стонала вокруг,

Танки идут и замкнули уж круг.

Милая мама, прощай и прости,

Танки стоят у меня на пути,

Я их должна от бойцов отвести,

Раненых много, мне надо идти…

Боль вся ушла, да и страх вслед за ней,

Только гранату метнуть бы скорей,

Только попасть бы, ребят мне б спасти,

Мама, прощай, дорогая, прости…».

3 июня 1944 года Валерию Осиповну Гнаровскую наградили звездой Героя Советского Союза посмертно. В Запорожской области её именем названо село.

Над фанерной звёздочкой зарницы,

Как цветы, раскинула весна.

Именем красивой русской птицы,

Тихая деревня названа…

В одном из залов Военно-медицинского музея в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, экспонируется картина художника И.М. Пентешина, на ней запечатлён героический подвиг Валерии Осиповны Гнаровской.

Храбрая девушка оказала помощь более 250-ти раненым солдатам и офицерам. Неоднократно сдавала кровь для раненых своих бойцов. Первое медицинское крещение произошла около пункта Гжибув, в Польской республике, где она оказала медицинскую помощь двадцати шести раненым. А чуть позже, там же в Польше, в городе Магнушев, она вынесла из-под обстрела офицера и сумела отправить его в тыл. За мужество и самоотверженность по спасению раненых, Матрёна Семёновна была награждена орденом Славы трёх степеней.

Будучи санинструктором 35-ой гвардейской дивизии, 8-ой гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта, гвардии сержант Нечипорчукова Матрёна Семёновна в 1945 году, оставшись с группой раненных, которых было более двадцати семи человек, и с несколькими медицинскими работниками, отразила нападение немцев, которые выходили из окружения. После боя она доставила всех раненых без единого убитого в пункт назначения.

Днепровские кручи, как вы высоки!

Ты круча, родная, «своих» защити,

Дай к речке пробиться, водицы попить,

Закрой от врага, чтоб не смог он убить.

Ты, ноченька тёмная, спрячь от стрельбы,

Пока по реке все отправят плоты,

Ведь раненых много, все наши бойцы,

Прошу, тёмна ночка, бойцов нам спаси…

Шумят, плещут волны святого Днепра,

Спаси, сохрани нас, родная река,

И крови всем хватит — напилась с лихвой,

Вот снова боец молодой под волной.

Ему ещё жить бы, любовь повстречать,

Да маленьких деток ему бы качать,

Судьбе ж роковой суждено умереть,

И в волнах Днепра здесь найти свою смерть.

Днепровские кручи, как вы высоки…

Родная, ты круча, прошу, защити,

Дай с силой собраться, чтоб вновь пойти в бой,

Да выгнать врага нам ценою любой.

Шумят, плещут волны святого Днепра,

Как много бойцов схоронила река?!

В марте 1945 года, в боях на юге Польши, близ города Кюстрин Матрёна Семёновна оказала медицинскую помощь более пятидесяти раненым, в том числе двадцати семи тяжелораненым. В составе того же стрелкового полка, 35-й гвардейской стрелковой дивизии, на Украинском фронте, Матрёна Семёновна при прорыве врага на левом берегу реки Одер и в боях, которые шли на берлинском направлении, вынесла из-под огня семьдесят восемь раненых солдат и офицеров. Со своей пехотой она, преодолев реку Шпре, что возле города Фюрстегвальд и уже, будучи сама раненой, продолжала оказывать медицинскую помощь. Немец, который вёл огонь по раненым её сослуживцам, был ею убит. Когда она со своими бойцами дошла до Берлина, то она запомнила на всю свою дальнейшую жизнь одну надпись на стене: «Вот она, проклятая фашистская страна». Немцы дрались до последнего дыхания, прячась в подвалах, развалинах, но со своим оружием они не расставались и по возможности отстреливались.

Помнила Матрёна и то, как ранним утром 9 мая объявили День Победы! А бои ещё шли, и было очень много раненных. Кто был очень тяжёлым, того, не спрашивая, отправляли в тыл, а кто был ранен полегче, тем командир, по их просьбе, разрешил отпраздновать День Победы в Берлине. И только десятого мая всех отправляли домой. Там же, на войне, она нашла своего будущего мужа, Виктора Степановича Ноздрачёва, который воевал в одном полку с Матрёной.

До 1950 года Матрёна Семёновна проживала со своею семьёй в Германии, а в 1950 году они вернулись на родину и проживали в Ставропольском крае. Здесь она работала в поликлинике. В 1973 году Матрёна Семёновна Нечипорчукова была удостоена награды Международного комитета Красного Креста – медали «Флоренс Найтингейл». Эту награду ей вручали в Женеве представители Красного Креста. Матрёна Семёновна после окончания войны была публичным человеком, она старалась донести всю правду и все тяготы войны до молодого поколения.

Глаза открыв – передо мной лицо,

Оно глядело на меня смешно…

Я застонал и тихо прошептал:

«Прости, родная, город немцам сдал…».

Она тихонько тронула меня,

И мне сказала тёплые слова:

«Поспи, родной мой, всё ещё вернёшь,

Поправишься, и снова в бой пойдёшь».

И силушка откуда-то взялась,

Креп организм, душа на бой рвалась,

Враг убегал с родной моей страны,

Слова я помню милой медсестры:

«Поспи, родной мой, всё ещё вернёшь,

Ещё немало ты дорог пройдёшь».

В дни оккупации города Харькова Мария Тимофеевна Кисляк активно боролась с врагом. Готовила и вместе с друзьями распространяла листовки в своём селе, а также уничтожала немецких офицеров. Она спасла более сорока раненых. В 1942 году госпиталь Марийки, как её звали друзья, покинул последний раненый. Группа молодых мстителей, куда входила и Мария, действовала до середины 1943 года. По доносу одного предателя, Мария была схвачена гестаповцами, а так же все её соратники. Марии тогда только исполнилось восемнадцать лет. Через месяц, после мучительных пыток, где она так и не сказала ни единого слова, её и её друзей, казнили на виду сельчан. Перед смертью Мария успела крикнуть: «Мы погибаем за Родину! Товарищи, убивайте врагов, очищайте землю от гадюк. Отомстите за нас!»

8 мая 1965 года Марии Тимофеевне Кисляк было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Именем героя Марии Кисляк названа одна из улиц города Харькова.

Враг наступал, казалось он везде,

И нет покоя на святой земле.

И кровь лилась, ведь, день и ночь шёл бой,

А юная девчонка за собой

вела израненных, измученных бойцов

и прятала у леса, за рекой.

Чтоб враг не смог найти, убить,

Как на земле потом ей будет жить?

Марийка ночи часто не спала,

Спасти старалась каждого бойца.

Старалась стоны заглушить того,

Кого она внесла, ввела в свой дом.

От жалости хотелось порой выть,

Хотелось поскорее всё забыть,

Но зубы, стиснув, снова шла она,

Вела, тащила на себе бойца.

Неоднократно она пыталась попасть на фронт, но всё безрезультатно. Тогда юная патриотка поступила на курсы медицинских сестёр Красного Креста, после окончания которых, в 1942 году, ушла всё-таки на фронт в качестве санитара-инструктора стрелковой роты. Эта рота была направлена под Сталинград. Здесь Зина показала себя смелым и отважным бойцом. Под вражескими пулями она тащила метр за метром раненого в укрытие, или к реке, где на плотах отправляли всех на другой берег реки, где было безопасно, и тут же возвращалась назад, на поле боя. Часто Зина использовала любую палку, винтовку раненого, любые доски, ветки, для наложения шины, для неподвижной повязки, чтобы рука или нога была неподвижной. И рядом с ней всегда была фляжка с водой. Ведь вода была спасительным глотком для раненого бойца. Любой боец на фронте ждал весточку из дома: от родных, близких, любимых. И по возможности, в минуты отдыха, каждый старался написать хоть несколько строк. Зина всегда писала домой письма, успокаивала свою маму и близких.

Последнее письмо от Зины её мама получила в 1942 году, где дочь писала: «Милая мамочка, сестрёнка Шурочка, все близкие, родные и знакомые, желаю вам всем успехов в труде и в учебе. Спасибо, дорогая мамочка, за письма, которые пишет Николай, я ему благодарна. Из письма я узнала, что вы трудитесь без отдыха. Как я вас понимаю! Мы сейчас находимся в обороне, держим её крепко-накрепко. Продвигаемся вперёд и освобождаем города и сёла. Ждите ещё от меня писем…». Но это её письмо оказалось последним.

За спасение раненых на поле боя Зинаида Ивановна была награждена орденом Красной звезды и медалью «За боевые заслуги». В боях за Воронежский фронт вынесла с поля боя около сорока раненых бойцов и командиров. 1 августа 1943 года вместе с десантом высадилась на правый берег Северного Донца. Только за два кровопролитных дня оказала помощь более шестидесяти раненым и успела переправить на левый берег реки Донец. Здесь Зине пришлось особенно трудно, враг наседал и грозился зайти с фланга. Под градом пуль и снарядов Зина не прекращала ни на минуту перевязывать бойцов. Она перебегала от одного бойца к другому. Сил не было, но она продолжала делать свою работу и ещё утешала каждого бойца, по-матерински старалась приласкать добрым, нежным словом. Перевязывая одного бойца, Зина вдруг услышала приглушённый крик, это упал раненый командир. Зина бросилась к нему, видя, что в него целится фриц, она, не раздумывая, подбежала к командиру и прикрыла его своим телом.

Гремели взрывы здесь и там,

Как будто б Зевс громил тут сам.

Сверкала молния с небес,

Во всех вселился, словно бес.

Стреляли все и там, и тут,

Стоял невыносимый гул.

Тащила девушка бойца,

Родная наша медсестра.

А мины рвались, как назло,

Сейчас ей было всё равно,

Одна лишь мысль точила мозг,

«Да, где же, где же этот мост?

Где медсанбат расположился?»

(Он под мостом, в землянку вжился).

Она ползёт, нигде не скрыться,

А шёпот за спиной: «Воды, сестрица»,

Она склонилась дать воды,

Сорвала веточку травы,

Чтоб каплю влаги бы извлечь,

Но… «заработала» картечь.

Она собой его прикрыла,

Шальная пуля вмиг скосила…

Товарищи похоронили Зиночку, как её ласково бойцы называли, в селе Пятницкое Курской области. 22 февраля 1944 года Зинаиде Ивановне Маресевой присвоили звание Героя Советского Союза – посмертно. В 1964 году её именем был назван завод, где она начинала свою трудовую деятельность, её зачислили навечно в списки рабочих этого предприятия.

В школе Феня училась хорошо. Даже родители были удивлены: «Неужели о нашей непоседе так хорошо отзываются учителя?» После окончания семилетки, в 1939 году, Феня, недолго думая, куда ей поступать, поступила в фельдшерскую школу в городе Ижевске. Наверное, ещё тогда она решила, когда упала с черёмухи, что будет медиком. В детской душе её зародилось уважение к людям в белых халатах. Брату она писала: «Учиться тяжело, наверное, не осилю, буду бросать. Поеду домой к родителям». Брат ей отвечал: «В детстве ты не была такой трусихой, неужели сейчас ты отступишь?». И Феня не отступила, она всё-таки окончила эту школу. Затем работала в селе фельдшером.

Когда началась война, Феня пыталась попасть на фронт, но её всё не брали, и только в апреле 1942 года её вызвали в военкомат. Она быстро собрала свой чемодан и со своей сестрой Аней направились на станцию. Шли через овраги и луга, ноги промокли, сестра всё журила Феню: «Ну почему ты не обула сапоги?» А Феня отвечала: «Не до сапог мне было, я торопилась в военкомат! Сапоги ещё надоедят». На станции они сели в поезд и вечером были уже в городе Ижевске. Феню призвали в армию фельдшером санитарной роты. На перроне Аня, обнимая Феню, прощаясь с ней, плакала. Не выдержала и сама Феня, слёзы ручьём покатились по её щекам. Поезд уносил Феню далеко-далеко, туда, где шли ожесточённые бои. В августе 1942 года её направили в 520-й стрелковый полк 167-й Уральской стрелковой дивизии военным фельдшером. В 1943 году, когда стояла на дворе зима, в боях у деревни Пузачи Курской области, Феня вывела из-под огня противника более пятидесяти раненых, в том числе и своего командира, тут же им оказала первую медицинскую помощь. Весной этого же года её награждают орденом Красной звезды.

Там на войне, среди крови, грязи и грохота у Фаины, как теперь её звали сослуживцы, впервые появились светлые, тёплые чувства, она влюбилась. Родилась любовь. Один паренёк, тоже санинструктор. Когда он приезжал в полк, то сердце Фаины трепетало от волнения и счастья. Но дорога разлучила их. Его направили в другую воинскую часть, и они больше не встретились. Фаина часто вспоминала его и сказанные им ей слова: «Пиши, Фаина. Мне тебя никогда не забыть. Кончится война, и мы будем вместе». «Как знать, увидимся ли мы», — ответила она ему. «Ну почему же ты так не уверена? – сердился он. Останемся живы, я тебя найду». О своём друге Фаина поделилась только со своею сестрой Анной, но и то не написала его имени. Так этот паренёк и остался неизвестным. Служила Феня и в 1-ом Украинском фронте. Глубокой осенью полк, где служила Феня, вёл тяжёлые бои в городе Киеве. Всех раненых доставляли в пригород Киева в Святошино.

Раним утром, 6 ноября 1943 года, противник нанёс бомбовый удар по селу. Здание, где находился госпиталь с ранеными, загорелось. Фаина, вместе с командиром, бросилась спасать раненых. Из огня она вынесла более тридцати тяжелораненых бойцов. Когда она вернулась вновь за последним бойцом, здание стало рушиться. Командир вынес её из обломков загоревшего дома, но Феня была сильно обожжена и травмирована. Она скончалась у него на руках.

Как хочется увидеть вновь зарю,

Увидеть солнышко, черёмуху мою,

По травке пробежаться босиком,

«Которая» покрыта утренней росой…

Прощай, мамулечка, прощай, отец,

Люблю я вас, родные. Ох! Тяжёл свинец,

Он давит и сжимает грудь мою,

Простите, милые, от вас я ухожу…

10 января 1944 года лейтенанту медицинской службы Феодоре Андреевне Пушиной было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Похоронили Феню в столице Украины – городе-герое Киеве, на Святошинском кладбище. В городе Ижевске и в селе Якшур-Бедья, где когда-то жила Феня, в Удмуртии, установлены памятники героине. А так же её именем назван Ижевский медицинский колледж.

Окончив 9 классов средней школы в городе Артёмовске, Ирина с первых же дней была на фронте. В то время тысячи молодых людей горели только одной мечтой – попасть на фронт. Среди этой молодёжи была и Ирина Левченко, семнадцатилетняя девушка. В самые первые дни войны она пришла в Красный Крест и просила для себя задание. Её взяли на службу в качестве командира отделения сандружины и указали пост наблюдения. Это были общественные бани. Но Ирину не совсем устраивали эти задания, ей всё же хотелось больше активности. Она не переставала мечтать попасть на фронт. Там шли ожесточённые бои. Она хотела спасать раненых.

В 1941 году в Москве создавались народные ополчения, в эти ополчения вступали те, кто по каким-то причинам не призывался на фронт в действующую армию. В эти ополчения требовались санинструкторы, «сандружинницы», связисты. Ирина была направлена в медико-санитарный батальон 149-й стрелковой дивизии, которая прибыла в июле 1941 года в город Киров Смоленской области. Немцы как раз подходили к Смоленску и Рославлю. Начались тяжёлые, непрекращающиеся бои. Днём и ночью рвались бомбы, снаряды, пули неслись без остановки. Было много, очень много раненых. Здесь Ирина получила первое боевое крещение. Она увидела ни царапины, как ей раньше приходилось перевязывать, а рваные, открытые раны. Непосредственно на поле боя она оказывала первую медицинскую помощь. Старалась вытащить и спрятать раненого в укрытие. Будучи в окружении, она на машинах эвакуировала более 160 раненых.

После выхода из окружения Ирина Николаевна связала свою службу с танковыми войсками. В 1942 году, когда в бой на Керченском направлении вышли из укрытия танки и пошли в атаку, за одним из танков, прикрываясь его бронёй, бежала с медицинской сумкой санинструктор Ирина Левченко. Когда один из танков был подбит немцами, она метнулась к этому танку, быстро открыв люк, стала вытаскивать раненых. Тут же загорелся ещё один танк, его экипаж сумел самостоятельно из него эвакуироваться и укрыться в ложбинке. Ирина подбежала к танкистам и оказала помощь тем, кто в ней нуждался. В боях за Крым Ирина Николаевна Левченко вытащила из пылающих танков около тридцати бойцов, там же она была и сама ранена и отправлена в госпиталь. Лёжа на больничной койке в госпитале ей пришла мысль стать танкистом. После выписки из госпиталя Ирина добивается поступления в танковое училище.

Время учёбы в училище пролетает быстро. И вот она вновь на фронте, и снова в бою. Вначале Ирина Николаевна была командиром взвода, затем офицером связи танковой бригады. Войну она закончила под Берлином. За подвиги, совершённые ею в годы войны, она была награждена по заслугам: тремя орденами Красной Звезды, а в 1965 году ей было присвоено звание Героя Советского Союза. За спасение раненых на поле боя Международный Комитет Красного Креста наградил её медалью «Флоренс Найтингейл». Кроме этого, она награждена медалями: «20 лет Болгарской народной армии» и «Боец против фашизма». После окончания войны Ирина Николаевна Левченко окончила Академию бронетанковых войск в Москве. В дальнейшем у Ирины Николаевны появилась склонность, увлечение, а потом и серьёзная работа-писать свои воспоминания. Ею написано много произведений, все они были связаны с воспоминаниями о войне.

Пройдя суровую школу войны, офицер, писательница Ирина Николаевна Левченко с большой любовью и теплотой рассказывала в своих произведениях о советском человеке, вставшем на защиту своей Родины. Её именем назван один из кварталов города Луганска. А в школе, в Артёмовске, где она училась, установлена мемориальная доска. Памятный знак: «Здесь жила Герой Советского Союза, подполковник, писательница Ирина Николаевна Левченко», установлен на одном из фасадов дома в Москве. Ирина Николаевна Левченко жила и скончалась в городе Москве, 18 января 1973 года.

Тяжела, ох! у танка броня,

Но к нему Ира шла лишь любя,

И звала его: «Родненький, милый»,

Не равны хоть и были их силы.

Война застала Надю в Белоруссии. С первых дней войны она стремилась попасть на фронт. Во время взрывов и обстрелов, когда враг бомбил город, она старалась оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Вскоре город был оккупирован немцами. Молодёжь начали угонять в Германию, Наде грозила та же участь, но ей помогли установить связь с партизанами. После того, как она успешно выполнила несколько заданий, её приняли в партизанский отряд. В этом отряде она была не только медиком, но и прекрасной разведчицей. Помимо оказания медицинской помощи, она ещё собирала сведения в оккупированном городе, готовила и расклеивала листовки, агитировала надёжных, проверенных людей вступать в партизанский отряд. Надя неоднократно участвовала в операциях по взрыву мостов, в нападениях на вражеские обозы, она так же вступала в бой с карательными отрядами. В 1943 году она получает от своего руководства задание. В обязанность этого задания входило проникнуть в город, установить связь с надёжными людьми, для того, чтобы привести приговор в исполнение над гитлеровским наместником Вильгельмом фон Кубе. С заданием Надя справилась успешно. Об этом подвиге советских партизан было рассказано и показано в художественном фильме «Часы остановились в полночь». В этом же году её вызвали в Москву и вручили награду Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина, за мужество и героизм, проявленный в борьбе с оккупантами.

После Надя продолжила учёбу в 1-м Московском медицинском институте, который окончила в 1947 году, став хирургом. После окончания ВУЗа Троян Надежда Викторовна работала в Министерстве здравоохранения СССР. Была членом президиума комитета ветеранов войны, председателем исполкома Союза общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Несколько тысяч медицинских сестёр и сандружиниц обучались, без отрыва от производства, в школах, на курсах, в сандружинах в обществах Красного Креста и Красного Полумесяца. В таких школах они получали первоначальное обучения по оказанию раненым первой медицинской помощи. Уже в 1955 году членами этих сообществ было более 19 миллионов человек. Надежда Викторовна- кандидат медицинских наук. Она так же являлась доцентом кафедры 1-го Московского медицинского института. Была награждена орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечествен-ной войны I-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Дружбы народов.

Слышен шорох в лесу. — «Кто идёт?»

-«Это свой!» — Тут чужой не пройдёт.

Партизан смотрит зорко в лесу,

Он готовит отряд на борьбу.

Взрывы всюду в тылу врага,

«Партизан! – Он дошёл и сюда!»

Нет здесь жизни врагу в тылу,

Он теряет «своих», в бою.

«Зря пришёл ты сюда воевать,

Зря пришёл всё сжигать, убивать,

Здесь народы тебе не подвластны,

И труды все твои напрасны.

Не пройдёшь далеко — упадёшь,

Сгинешь здесь, всё равно пропадёшь,

Зря пришёл на святую Русь,

Бей врага, партизан – не трусь!»

Тишина вокруг, лес шумит,

Партизан его сторожит,

Враг повержен, бежит он вспять,

«Надо, враг, своё место знать».

Скончалась Надежда Викторовна 08 сентября 2011 года в г. Москве.

«Положение санитара на фронте,- писала Мария Захаровна Щербаченко,- тяжелее порой, чем бойца. Боец ведёт бой из окопа, а санитару или санитарке приходится перебегать из одного окопа к другому под пулями и под взрывами снарядов…» Права была Мария Захаровна. Ведь любая санитарка, слыша стоны, крики о помощи раненых бойцов, стремилась, как можно быстрей прийти к нему на помощь.

В первую же неделю Мария оказала медицинскую помощь и вынесла на себе из поля боя несколько десятков раненых. За этот отважный подвиг она была награждена медалью «За Отвагу». С небольшой группой храбрецов-автоматчиков Мария участвовала в десанте по захвату плацдарма на правом берегу Днепра. Над Днепром нависла дождливая ночь. Редко раздавались выстрелы. Слышался плеск волны, бьющейся о берег. Холодный ветер пронизывал тонкую шинель девушки насквозь. Она немного дрожала, не то от холода, не то от страха, хотя страх она уже научилась преодолевать. Пятнадцать человек разделились в две лодки и поплыли. В первой лодке плыла и Мария. Доплыли до середины Днепра, засветились вражеские фонари, прожектора пронизывали всю гладь реки. И тут началась стрельба, стали взрываться мины, в начале, где-то далеко, а потом совсем рядом. Но лодки продолжали продвигаться вперёд. Неожиданно для всех, лодка, что шла впереди, села на мель. Из неё быстро выскочили бойцы, прямо в ледяную воду и по пояс в воде бежали к берегу. Мария кинулась бежать за ними. Снова, словно по чьей-то команде, вновь засверкали прожектора и ударили пушки, застрекотали пулемёты. Но, вот уже и вторая лодка врезалась в берег, бойцы выскочили пулей из неё и помчались догонять впереди бежавших бойцов. Достигнув склона, взобравшись на его вверх, бойцы заняли оборону. Они отбивали летящие на них снаряды. К утру, таким же образом, прибыло ещё 17 бойцов из этой же роты. На плацдарме оказалось более тридцати бойцов, столько же автоматов, пять пулемётов, несколько бронебойных ружей. Эта горста людей отбила восемь яростных атак врага. Над Днепром кружили самолёты противника, они без перерыва сбрасывали бомбы и обстреливали из пулемётов. Подкрепления не было. На исходе уже были боеприпасы, много было раненых. Мария старалась, как только могла. Она металась от одного раненого к другому. На небольшом участке земли, небольшая горстка бойцов дралась до последнего патрона. Сидя в окопах, они отбивали оставшимися гранатами атаку немецких танков. Наконец-то пришла долгожданная помощь. По всему правому берегу Днепра, прорвав оборону противника, наши войска переправлялись ночью и днём на лодках, на плотах, на баржах и понтонах, на чём только можно было плыть. Сверху их прикрывала авиация Красной Армии.

Шумят, плещут волны Днепра,

Спаси, сохрани нас, река,

Хватит крови, напилась с лихвой,

Вновь боец молодой под волной.

Ему жить бы ещё и любить,

На руках деток малых носить,

Но судьбе – роковой суждено,

Пулю здесь получить, как назло.

Вскоре началась переправа по наведённому мосту. Мария неустанно перевязывала раненых, поила их водой и относила в укрытие, где по ночам эвакуировала через реку в тыл. В 1943 году Марии, и её товарищам, удерживавшим плацдарм, Указом Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением медали «Золотая Звезда», а так же был вручён орден Ленина. За десять дней боёв на плацдарме Мария вынесла с поля боя более ста тяжелораненых бойцов и офицеров. А ночью потом организовывала их отправку на другой берег Днепра. После окончания войны, Мария окончила юридическую школу и работала юристом в Харькове, затем она переехала в город Киев. В своём городе она всегда вела активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Эти нежные руки меня бинтовали,

«Дорогой мой, родной»,-так меня называли,

С фляжки каплю последнюю мне отдавала,

Потом вся обливалась, но всех нас спасала.

От окопа в окоп ты, сестрёнка, бежала,

Грязь прилипла к шинели, видно было устала,

Но, склоняясь к бойцу, а порой надо мной,

Часто слышал слова: «Потерпи, дорогой».

С 1942 года она уже на фронте и сразу же участвует в морском десанте по захвату плацдарма на Керченском полуострове. Когда батальон высадился, то на правом фланге пехотинцам путь преградила колючая проволока, а там дальше было минное поле. Вся группа залегла. Галина Константиновна тогда уже была главной старшиной. Она вдруг бросилась, без всякого страха, вперёд, подавая пример своим товарищам.

Вся рота шаг за шагом следовала за Галиной, и все благополучно дошли до места. Немец не ждал десантную группу и ринулся бежать сам по минному полю. 35 дней, под непрестанным огнём врага, Галина Константиновна самоотверженно оказывала медицинскую помощь десантникам. Она вынесла с поля боя более двадцати тяжелораненых бойцов. В этом бою Галина Петрова получила тяжёлое ранение.

Десантники – пехотинцы доставили своего, как они её нежно называли, Галчонка, в медсанбат, который располагался в здании школы. Враг продолжал непрерывный налёт и наносил авиабомбы. В один из таких налётов вражеской авиации бомба разрушила здание, где находился медсанбат. Погибло большое количество раненых, в их числе была и Петрова Галина Константиновна. Товарищи похоронили свою Галю в посёлке Геровске, который раньше звался Эльтигене.

17 ноября 1943 года Галине Константиновне было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Её имя навечно внесено в списки одной из частей Военно-Морского Флота. В городе – герое Керчи отважной медсестре поставлен памятник. А в городе Николаеве, где Галина родилась, на улице, названной в её честь, открыта памятная мемориальная доска Герою.

«Атака!- Вперёд! – Всем нам надо бежать,-

В траншее прилёг было рядом солдат:

Там минное поле – туда нам нельзя…»,-

Он тихо сказал ей, глядя в глаза.

Тут тропку найти, чтоб разведка пошла,

А Галя отряд свой сама повела.

Она разыскала заветну тропу:

«По ней я бойцов всех сама поведу …».

Отряд свой вела, будто умная кошка.

Когда-то сама так влезала в окошко,

Когда возвращалась с прогулки домой.

Сейчас же бойцов всех вела за собой.

Молчала земля, и молчал даже враг,

А стук сапогов был лишь слышан в ушах.

Она «пролетела», промчались бойцы,

Так тихо за нею прошли моряки.

Не думал тот враг, что десант к ним придёт,

И так незаметно удар нанесёт.

С постели схватились, и в поле бежать,

И мины свои стали сами взрывать.

Картину такую сейчас всем открою,

Бежал враг с испугу по минному полю.

«Не надо вам было сюда приходить,

И страшную бойню у нас заводить».

«А где наш Галчонок? – Не видно её,

Не уж — то враг подлый напал на неё?

Галюня! Галчонок! – Ответь нам сейчас,

Ты слышишь, как сердце забилось у нас?»

Вот кустик полыни, что мяла в руке,

И Галя, родная, лежит в тишине!

Струится кровь струйкой из раны в груди.

«Галина! Галчонок! Хоть слово скажи…»

Нагнулись и подняли тело её,

«Клянёмся мы все отомстить за неё…»

А кустик полыни поныне стоит,

Лишь керченский ветер его шевелит.

Они вспоминают тот бешеный бой,

Где с Галей расстались, с родной медсестрой.

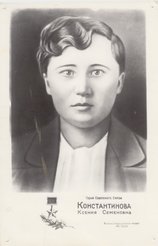

Ранним утром февраля, когда её близкие ещё спали, Ксения, взяв узелок, покинула дом. Только через несколько дней родные получили от неё весточку, где она писала: «Извини меня, мама, иначе я не могла поступить…» Ксения попадает в 204-ю стрелковую дивизию. Окончив краткосрочные курсы санинструктора, она попадает в 3-й батальон 730-го стрелкового полка. Лето этого же года выдалось жарким, как в прямом, так и в переносном смысле. Части дивизии воевали под Курском. Та часть, где служила Ксения, оказалась на направлении главного удара вражеских войск. Дивизия день и ночь подвергалась массовому обстрелу, как с воздуха, так и танковыми атаками. Ксения выносила раненых с поля боя, оказывала им первую медицинскую помощь и тут же вновь возвращалась на передовую. Бойцы дивизии отражали атаку за атакой противника, а потом поднялись сами в контратаку. Рядом с ними бежала и Ксения. После одной из одних таких атак очнулась Ксения уже в госпитале в Туле, как ей потом рассказали, рядом с ней разорвалась мина. Из воспоминаний военного врача: «Как-то раз в кабинет начальника госпиталя вошла невысокого роста, щупленькая, с бледным, мальчишечьим лицом, девушка. Одежда на ней несуразно висела. Старый, больничный халат был больше её на три размера. Ноги были всунуты в тапки, в которых она утопала. Не успела она ещё ничего сказать, как начальник её спросил: «Как фамилия, больная? Зачем пришли?» — «Я не согласна с лечащим врачом», — начала та. Девушка вдруг расхрабрилась и даже подошла вплотную к столу, за которым сидел начальник.

«И чем же вы недовольны им, как ваша фамилия?»- снова повторил начальник.

«Да, я не согласна, – оборвала она его разговор. А фамилия моя Константинова».

«А…- протянул тут же начальник. Значит Константинова, ту, что с Курской Дуги доставили, с контузией и ранением?»

«Да, та самая», – ответила девушка смело.

«Ну и чем же вы недовольны, чем же не угодил вам лечащий врач?» – вновь повторил вопрос начальник.

«Потому, что Ваш лечащий врач…» — « Не наш, а Ваш»,- перебил её начальник.

«Какая разница, ну мой лечащий врач, утверждает, что я якобы должна остаться в тылу. А я хочу на фронт, да ещё только в свою часть. Я совершенно здорова!»

«Милая, — ласково начал начальник. Вы такая худенькая, бледненькая, да ещё и слабая после ранения, куда вам на фронт? Да и на Курской Дуге уже давно всё кончено: немцы бегут, где вы будете «своих» искать?»

«Я знаю, где мне их искать. Я здорова! – упрямо твердила девушка. — И я не уйду от вас, пока вы не выпишите меня на фронт и укажите в выписке: «Направляется в такую-то часть, то есть в мою часть».

Начальник рассмеялся.

«Ну и упрямая же ты, — начал он.- Ну что же, буду просить вашего лечащего врача, чтобы он пошёл вам навстречу».

Это и была наша Константинова Ксения Семёновна, моя героиня рассказа.

Вернулась она всё-таки вновь на фронт. Её фронтовые друзья вели уже бои под Смоленском. Бои шли такие ожесточённые, что некоторые населённые пункты переходили то к врагу, то вновь отвоёвывали их наши войска, так бывало на дню несколько раз. Подойдя к городу Витебску, перед этим всю ночь подразделение шло к населённому пункту, лишь на рассвете, близ деревни Узгорки, что под Витебском, вступили в бой. Силы были неравны. Противник в два раза превосходил подразделение, которое после ночного марш-броска уже было измучено от бессонной ночи. Несли большие потери. Ксения не успевала выносить раненых с поля боя. Тут она вдруг узнаёт, что ранен командир батальона. Она тут же, не раздумывая, бежит к нему на помощь. Когда она его нашла, то он был уже в тяжёлом состоянии. Его надо было срочно доставить в медпункт. И тут она решается это сделать сама. Вначале он кое-как шёл, потом она уже его тащила практически на себе, так как он всё слабел и слабел. Когда она его каким-то образом дотащила до медпункта, то там были поражены её силой и смелостью. Но Ксения, не сделав даже передышки, тут же засобиралась назад. Ей дали повозку, чтобы она привезла остальных раненых, а не тащила на себе. Сейчас она нетерпеливо погоняла возницу, покрикивая на неё: «Ну, быстрей, быстрее же», а сама прислушивалась к бою, который был слышен издалека. Там, куда она возвращалась, шли ожесточённые бои, и бойцы сейчас нуждались в её помощи. Телегу потряхивало на ухабах. Ксения не замечала тряски, нервы сейчас у неё были на пределе. Солнце садилось. Ветер бодрил уставшее тело. «Как здесь красиво!»– подумала она, глядя по сторонам.

Стояли красивые краски осени. Паутина нависла на высокой траве, которая обрамляла просёлочную дорогу, по которой ехала Ксения. Сейчас она вспомнила свои рязанские просторы, осень в тех краях. И на ум пришли стихи А.С.Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье!…» Она мысленно читала стихотворение. Остановившись на полуслове, она стала быстро погонять ездового. Подъехав к месту назначения, её там уже ждали тяжелораненые больные. Соскочив с повозки, она начала располагать всех раненых в ней. Легкораненые помогали ей положить на телегу тяжелораненых. Мест не хватало, она сожалела об этом. Вдруг раздались взрывы и автоматные очереди. Ксения увидела, что с холма, недалеко от них, спускается большая группа фрицев. Сейчас она думала только об одном:«Мне надо спасти раненых». Схватив автомат, кем-то оставленный у дороги, она кинулась навстречу врагу. Немцы видели повозку с ранеными, но, тем не менее, не прекращали стрелять и подходили всё ближе и ближе. Ксения первой же очередью сразила нескольких фашистов, другие в это время упали в траву и притаились. Она долго и прицельно стреляла во врага, но силы были неравны. Ксения была ранена в голову, потеряла сознание и попала в плен. В плену её ежедневно пытали, но ничего не добившись, расстреляли.

4 июня 1944 года Ксении Семёновне Константиновой было присвоено звание Героя Советского Союза, «Золотая Звезда», а так же орден Ленина – посмертно. В городе Липецке установлена мемориальная плита, в память о героине, а площадь Клубная переименована в площадь Константиновой. В Смоленской области стоит обелиск, где покоится в братской могиле Константинова Ксения Семёновна.

Обелиски вокруг — земля ими покрыта,

Они всюду, везде — земля кровью полита.

Каждый год отдают ветераны им честь,

Там под камнем–товарищ. Всех их здесь и не счесть!

Они просит прощенья, что лежит тут не он,

Вспоминают друзей – тех, кто шёл с ними в бой.

Лет немало прошло, с той кровавой войны,

Только раны тревожат, да и страшные сны.

Вспоминают атаку, как кричали: «Ура!»

И под танки бросались, не щадя живота;

Как бойца из огня извлекала медсестра,

Мимо пуль протащив, подставляя себя.

Обелиски «кричат», словно бьют все в набат:

«Помни всех поимённо, помни павших солдат!

Кто нам жизнь подарил и сберёг отчий дом,

«Ты прости нас, солдат, что так рано ушёл!

Её зачисляют в знаменитую Сибирскую дивизию 62-й армии под руководством генерала Чуйкова. Вскоре эта дивизия уже будет стоять у стен Сталинграда и впишет в историю беспримерный героизм своих бойцов. Дивизия, под руководством полковника Гурьева, приняла оборону на заводе «Красный Октябрь». Враг всё наступал и наступал. Дивизия сдерживала натиск врага, который превосходил в несколько раз. Около двадцати часов без перерыва фашисты бомбили завод, где укрылись советские бойцы. Ожесточённый бой длился несколько суток, по двадцать атак в день отбивали бойцы дивизии. Среди этих бойцов была и Вера Кащеева. Медпункт расположили в полуразрушенной мартеновской печи завода. Раненых там держали до темноты, а потом переправляли через Волгу. Передовая находилась в нескольких сотен метрах от этой печи, но, чтобы дойти от неё, с раненым, нужно было перелазить через огромные воронки, разрывы бомб и пулемётной очереди, это был уже подвиг. В таком аду Вера не спала уже несколько суток. Она была, как заведённая машина, которая потеряла счёт времени. День и ночь, ночь и день были одни бои и раненые, раненые, раненые. Иногда ей самой приходилось брать в руки автомат и стрелять по врагу. Здесь она была не только санинструктор, но и разведчица, и связная. Боевые товарищи Веру ласково звали: «Наша Вера». Многие бойцы были обязаны Вере своею жизнью.

Первую награду «За Отвагу» Вера получила именно в боях за Сталинград. А когда была разгромлена и попала в окружение группировка немецких войск, и по дороге поплелись колонны пленных фашистов, ей был вручён орден Красной Звезды. Кроме этого у неё на груди засверкал гвардейский значок.

Всем Сибирским дивизиям было присвоено звание «Гвардейский». В этих боях Вера закалила себя, она стала выносливее и приобрела фронтовую сноровку. Потерпев поражение на Курской дуге в 1943 году, гитлеровцы возвели мощную оборону на берегах Днепра. Гвардейская Сибирская дивизия, где продолжала воевать Вера Кащеева, прибыла в числе первых 25-ти десантников в октябре 1943 года и форсировала Днепр. Обнаружив переправляющихся бойцов, немцы обрушили на реку шквал огня. Была пробита лодка, на которой вместе с бойцами плыла Вера, эта лодка пошла ко дну. Люди все оказались в ледяной воде. Когда добрались до берега, то осталось их всего двадцать человек, и тут они лицом к лицу столкнулись с немцами, которые сидели на берегу в траншеях. Гвардейцы за считанные минуты окопались, правда, пришлось на половину находиться в воде, и тут же они открыли огонь на врага. Даже раненые не выпускали оружия. Уже к вечеру, из двадцати человек осталось всего пять, из них трое раненые, в том числе раненой была и Вера. Но они всё-таки смогли захватить немецкие траншеи. Чтобы перекрыть подход подкрепления, немцы начали усиленный обстрел реки из тяжёлых орудий. Прорваться на помощь горстке людей, закрепившихся на клочке земли, было невозможно. Чтобы выяснить координаты немецких батарей, в разведку вызвалась раненая Вера, и уже через два часа она докладывала об огневых средствах врага. Будучи раненой, она оставалась в бою. Незначительная горстка людей продолжала удерживать до подкрепления участок земли. Через день город Днепропетровск был взят, и Вера была отправлена в госпиталь. В свою дивизию она попала только уже в 1944 году, когда её товарищи гнали немцев с земли Украины. 22 февраля 1944 года за самоотверженность и милосердие на поле боя, отважному санинструктору Вере Сергеевне Кащеевой было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина.

Закончила свой фронтовой путь Вера в Берлине. Жила Вера Сергеевна после войны в своём городе Барнауле и работала медсестрой в детской поликлинике. В 1953 году переехала в город Вира, Еврейский автономный округ, где проработала до 1973 года заведующей детскими яслями. Она принимала активное участие в общественной жизни города, да и всей страны. В этом же, в 1973 году, ей была вручена награда Международного комитета Красного Креста медаль «Флоренс Найтингейл».

Последние годы жизни Вера Сергеевна жила в Краснодарском крае, работая фельдшером на заводском медпункте. Смерть её была нелепой. Она погибла в автомобильной катастрофе в 1975 году. На её могиле установлен обелиск, как Герою. Её именем названа одна из улиц в городе Барнауле.

Какие женщины у нас?!

Поддержат мужа в трудный час.

Коня, конечно, остановят,

Они прекрасно и готовят.

И со своим же мужиком,

Сразятся, надо, коль, с врагом,

Им смелости не занимать,

Они готовы воевать,

Чтоб отстоять свою страну,

И защитить свою семью.

С первых дней войны она уже работала в одном эвакуационном госпитале и не прекращала проситься на фронт. Но ей говорили: «Ну, куда тебя отправить на фронт? Ты хоть в зеркало на себя посмотри: маленькая, худенькая, ты разве сможешь вынести раненого с поля боя?» Но в этой хрупкой, маленькой женщине жил бойцовский характер. Она продолжала писать рапорт и умоляла своего военврача подписать заявление. Просила его написать ходатайство, чтобы её отправили на фронт. В итоге она всё-таки своего добилась.

В июле 1941 года Людмила Кравец ушла в качестве санинструктора стрелкового подразделения на фронт. Она оказалась на Северо-Западном фронте. Когда увидели такую маленькую, худенькую девочку санинструктора, то только могли ей предложить и определить её в эвакуационный госпиталь, такой же, в каком она раньше работала, ничего другого ей не могли предложить, только теперь ей пришлось умолять другого военврача и ходить за ним по пятам, чтобы тот отправил её на передовую. Но все были неумолимы. Это не говорит о том, что Люда только и знала, сидя где-то в тёплом месте, просить и ждать отправки на передовую, она почти, что не покидала операционной и день, и ночь, помогала хирургам, стоя с ними у раненого бойца. Этим она хотела всем доказать, что силы у неё есть, да и здоровья хватает. Более зрелые медсёстры сетовали на неё: «Ты что, двужильная?» Но всё было бесполезно. Она стояла на своём. В итоге она добивается своего. Хоть и было жаль расставаться с трудолюбивой и добросовестной медсестрой, но, чтобы как – то поощрить её, начальник всё-таки даёт ей добро. Тем более она в совершенстве знала немецкий язык. Один раз ей дали листовку, написанную на немецком языке, дали в руки рупор, который был не из лёгких и сказали:«Видишь минное поле, а вон кустик стоит? Если поползёшь отсюда прямо на него, то есть вероятность, что ты не нарвёшься на мину, а рядом с ним есть небольшой окопчик, там засядешь и будешь читать, что написано на бумаге». Отказаться теперь от такого приказа она просто не могла. Но и добраться до этого кустика, означало погибнуть. Ведь любые, не точные движения в сторону – это смерть. Но Люда справилась с заданием на «отлично». Она добралась до окопа и начала кричать по-немецки в рупор: «Гитлер капут!» Потом ей казалось, что кричала она нечётко, негромко. Может от волнения, может от усталости и нервного перенапряжения, когда сюда ползла, но оказалось, что уже на следующий день около тридцати немцев сдались в плен, а ведь это было только начало войны — 1942 год.

Дальше пошло, как по маслу. Она оказывалась в самой гуще страшных событий, как будто бы ангел-хранитель оберегал её. Она вытаскивала раненых с поля боя, прямо из-под пуль. Но, правда, были и такие случаи, когда раненые прикрывали Люду своим телом, когда видели, что ей угрожает смертельная опасность. Однажды она всё же была тяжело ранена. Пули задели ей два бедра и пока её везли в госпиталь на Восток, у Люды началась газовая гангрена двух ног. Когда по приезду в госпиталь хирург осмотрел её, то коротко сказал: «Будем резать!» Но другой хирург, более опытный, сказал: «Давайте дадим ей шанс, уж совсем ещё ребёнок». И, взяв химический карандаш, и начертив линию на бедрах у Людмилы он сказал: «Если эта зараза переползёт этот барьер, что я начертил, то будем резать». Вероятная сила духа этого воробышка, как её звали товарищи, была так велика, что, как будто бы испугавшись чего-то, гангрена не двинулась дальше. Наконец-то увидели на лице Люды долгожданную улыбку, улыбку счастья, и услышали слова: «Я ещё вам станцую». Потом были мучительные дни и недели выздоровления, где ей заново приходилось учиться ходить. Ноги были, казалось её родными, но и были не её. Они ей приносили мучительную боль. Но превозмогая эту боль, стискивая зубы до скрежета, она каждый день всё больше и больше делала шагов. Но тут пришло известие, что её комиссуют, в связи с тяжёлым ранением. Эта новость терзала её душу больше чем боли в ногах. «Как же так? Идёт война, я ещё там нужна, я ведь только попала на фронт…» Эти мысли не давали ей покоя. И тогда ей вспомнилось, ею же данное обещание: «Я Вам ещё станцую цыганочку с выходом». Никто не подозревал тогда скольких мук и трудов эта цыганочка ей стоила. Но после этого танца, ей был дан шанс, оказаться на фронте.

В это время её награждают медалью «За отвагу». Как медсестра она понимала, что для того, чтобы её болезненные рубцы рассосались, как говорится «размялись», ей нужно попасть на передовую, в действующую часть, в стрелковую роту. Там нервная система будет на пределе, боль тогда будет не так чувствительна. И она возвращается всё-таки на фронт. И снова выносит с поля боя одного за другим раненых. Многие бойцы восхищались её мужеством и предлагали свою руку и сердце. Но только с одним из них она свяжет свою судьбу, это будет её сослуживец Володя Ледвинов.

Когда рота подошла к Берлину, то в одной из атак был тяжело ранен командир. Люда, которая являлась парторгом, взяла на себя командование. Крикнув: «За мной, ребята!» — первая поднялась в бой. С криком: «Ура!»-бойцы все кинулись в бой и населенный пункт был взят. И тут же, на подступах Берлина, она была дважды ранена, но не покинула поля боя. После третьего ранения, уже на улицах Берлина, её доставили в госпиталь.

23-х летнюю Людмилу Кравец за мужество и отвагу, за храбрость наградили званием Героя Советского Союза, с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина, но об этой награде Люда узнала, лёжа в госпитале. 31 мая 1945 года она была ранена уже пятый раз. Награждена Людмила Степановна Кравец была ещё тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и другими медалями за отвагу.

Славный, маленький «воробышек»

Скольким жизни ты спасла?!

На груди твоей сияют,

Все почти, что ордена!

Боль и смерть, превозмогая,

Гордо к славе ты пришла,

За собою оставляя,

Только славные дела.

Окончив курсы санитарных инструкторов в 1943 году, она всё-таки попадает на фронт и принимает участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши от ненавистного врага. В полку, где служила Мария Шкарлетова, или, как её ласково называли Машенька, новички порою удивлялись: «И почему же ей столько привилегий и столько внимания? То просят бойцы повара дать ей без очереди, да ещё погуще, а то побольше мяса положить, а то норовят понести за неё автомат…». Любой старался оказывать ей любую свою помощь. Говорили с ней всегда тактично, вежливо и ласково. А если кто-то скажет, бывало, грубое слово при ней, а не дай Бог на неё, то такого тут же пристыдят, а то и отправят куда надо. «И что же в ней такого? — думали новобранцы. Ну, курносая, белолицая, ну большие карие глаза. Да сколько таких красавиц-девчонок встретишь, когда идёшь по Украине. В каждом селе такая красавица есть». Но, когда к ней присматривались поближе, то было видно, что под серой, обычной солдатской шинелью, которая туго была подвязана ремнём, в кирзовых сапогах и в шапке-ушанке, скрывалось миловидное девичье лицо, обрамлённое пушистыми рыжими волосами. За спиной, которой, кроме автомата, как и у всех бойцов, висела ещё и полная санитарная сумка, выделявшаяся своим красным крестом. Маша уже была ветеран, на фронте она с 1943 года. Прибыла она в 170-й гвардейский стрелковый полк после курсов санитарных инструкторов. С этим полком она прошла весь свой боевой путь. Со всеми своими однополчанами она так же форсировала реку Днепр, реку Днестр, Южный Буг, Вислу и другие реки, при этом везде, ведя тяжёлые бои, и, спасая раненых на поле боя. В свои девятнадцать лет Маша уже, припорошена пороховой копотью, прошла тяжёлые, изнурительные бои.

Шёл уже 1944 год, приближалась победа, гитлеровцы становились всё злее и яростнее. Полк, где служила Мария, подошёл ровно в полночь к сосновому бору, на восточном берегу Вислы. Фашисты, как им тогда казалось, хорошо укрепились на Висле и стреляли из всех видов оружия. Бойцы, уставшие за время перехода, устроились на отдых, кто где. «Костров не разжигать, песен не петь, всем отдыхать!» – послышался командный голос ротного. Мария ненавидела фашистов: «Сколько бед они принесли с собой! Кто их просил к нам приходить?» Она мечтала поступить после того, как поработает годик, в медицинский техникум. Но тут война. В селе, куда она вернулась со своею матерью и братом, после неудачной поездки, уже правили немцы и их прихлебатели — полицаи. Она хорошо помнила, как везде слышалась чужая речь, а, выглянув в окно, увидела, что обнажённые немцы бегают вокруг колодца, обливаясь водой. Она помнила так же, как однажды всё стихло во дворе, а потом вдруг раздалась знакомая своя родная речь:

«Сюда, сюда!» «Неужели наши? – подумала Мария и выбежала на улицу во двор. По двору бежал односельчанин, который ещё в прошлом году был призван в армию, но уже в домашней одежде и кричал:«Вот они! Стреляйте! Они оба коммунисты. Дайте автомат, я их сам порешу». Мария тут сразу поняла, что её сосед — предатель. Немцы открыли огонь и, как два срубленных дерева, упали председатель колхоза и председатель сельсовета. Вскоре, когда в село вошли Советские войска, то этого предателя она больше не видела, сгинул он, или с немцами убежал, она не знала. И тут вскоре её семья узнала, что погиб их муж, отец. После всего этого Маша решила, что наконец-то пришла и её очередь идти на фронт, отомстить за отца, за весь поруганный её народ. Маленькая, щупленькая девушка выносила на себе, с поля боя, на своей хрупкой спине и на своих плечах тяжелораненых бойцов.

Один раз был у неё такой случай: светало, солнце поднялось над соснами, но тут же вдруг тучи его запрятали, наступила опять серость. Мария уже вынесла раненых на себе, к лодкам, стоящим на берегу, более двадцати тяжелораненых бойцов. Дальше гребцам предстояло перевести их на другой берег реки. Бросив: «Я посмотрю в других траншеях, подсоблю соседу…»- кинулась снова туда. Она быстро бежала, вдоль траншеи, и направилась было к соседям своим, чтобы им помочь, как услышала: «Сестра, сестра…». Она оглянулась по сторонам, к её изумлению на неё смотрел молодой, очень бледный немец. Он лежал на шинели, вероятно, смог как-то сам её снять, рука безжизненно свисала, он не просил о помощи, а, только стуча зубами, тихо шептал: «Сестра… Гитлер капут…». «Конечно, капут,- парировала Мария ему.- Всем вам капут будет, если будете сопротивляться». И тут, подойдя к немцу, сказала:«Ну, где тут твоя рана? Давай перевяжу. Ты, что дрожишь, замёрз?» Перевязав, она потащила его к лодке. Увидев её с немцем, гребцы, которые должны были переправлять раненых на другой берег, были удивлены и устремили на Машу вопросительный взгляд. «Ну, чего смотрите?- Не дала им сказать слова Мария. — Везите, везите его, мы же не изверги, как они, а люди…». В этом бою она ещё вынесла более пятидесяти тяжелораненых и просто раненых бойцов.

Все удивлялись: «Откуда у неё такая сила берётся!» Она порой подползала к раненому и своими маленькими, уже успевшими огрубеть ручонками, разрывала на нём одежду, оголяя рану, чтобы перебинтовать, а если не удавалось этого сделать, то зубами разрывала её на нём, а потом, перебинтовав, тащила его в укромное место, где ночью помогала грузить для отправки на другой берег реки. А бой шёл, были взрывы везде. От грохота, крови, от чудовищного зрелища, сердце её уже очерствело, она всё делала, как заведённая машина, потеряв счёт времени. В гари, под разрывами бомб, снарядов, между воронками, с санитарной сумкой наперевес, она металась от одного раненого к другому, перевязывая их, тут же втаскивала в какую-либо воронку, либо в безопасное место.

В 1945 году за проявленный героизм, за участие в десанте по захвату плацдарма на Западном берегу реки Вислы, за мужество и стойкость в этих боях и оказания помощи более ста раненым, Марии Савельевны Шкарлетовой было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды. Она так же была кавалером ордена Красной Звезды. Была награждена медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг». А в 1965 году, за ратный подвиг, за добросовестный труд во имя здоровья людей в мирное время, ей была вручена награда от комитета Красного Креста имени Флоренс Найтингейл.

После демобилизации, Мария Савельевна, в 1949 году, окончив медицинское училище, работала медицинской сестрой в районном центре Харьковской области. Участвовала в восстановлении разрушенного хозяйства. Скончалась Мария Савельевна Шкарлетова 2 ноября 2003 года.

Милая сестрёнка, помоги…»

Слышит она голос позади.

Сил, казалось, где бы взять?

Но она встаёт, бежит опять…

Стоны раздаются там и тут,

Немцы всё идут, идут, идут…

Гарь и копоть, кровь вокруг неё,

Девичье красивое лицо,

Лишь с улыбкой смотрит на бойца,

Будто б сделана из стали вся она,

Будто б боя нет, она в тиши,

Будто б нет совсем, сейчас, войны.

Силы Бог ей всё давал,

Даже Сатана и тот отстал,

Он не тронул деву, Ангел защитил,

Сам у Сатаны её отбил,

Охранял её и не уснул,

Дочь живую к матери вернул.

Отчим с братом Маши ушли на фронт, а вскоре мать получила извещение о гибели сына, брата Маши. После окончания медицинских курсов, в 1942 году, она добровольно уходит на фронт и попадает в отдельный батальон морской пехоты Тихоокеанского флота, где прослужила в качестве санинструктора три года.

Когда начались военные действия с Японией, Советские войска вели бои в Маньчжурии. 335-му батальону морской пехоты, где служила Мария Цуканова, было приказано высадиться на территории врага и захватить плацдарм. Моряки – десантники, в их числе была и Маша, высаживаются на землю Кореи. Завязался бой. Маша умело, быстро перевязывала раненых и старалась, как можно быстрее, унести их в укрытие. Когда был взят город Сейсин, бойцы прилегли отдохнуть, они решили обсудить дальнейший план действий по захвату сопок, где расположился враг. Стали выступать старшие товарищи, коммунисты, но слово также попросила и молодая, совсем юная Мария Цуканова, санинструктор батальона. «Я хоть и молода, — начала Маша, — да и не член партии, но я хочу вас всех заверить, что я буду биться до конца». Наутро снова возобновился бой и на этот раз были большие потери. Маша вынесла в течение этого дня более пятидесяти раненых. Спасая пятьдесят второго бойца, она сама была прошита пулемётной очередью, но, истекая кровью, продолжала ползти вперёд. Японцы в этот момент пошли в атаку. Несколько бойцов противника бежали прямо на Машу. Она схватила автомат у убитого бойца и, собрав последние силы, начала стрелять по врагу, но, потеряв сознание, она попадает в плен. Японские самураи, добиваясь от неё сведений о наступающих частях Советской Армии, зверски пытали Машу и издевались над её телом, выколов глаза и изрезав всё тело ножами. Когда её товарищи заняли сопку, то там, где располагался японский штаб, нашли зверски замученную Машу Цуканову. На сопке, названной в честь моряков, «Сопка Героев», Машу похоронили.

14 сентября 1945 года Марии Никитичне Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Её имя навечно внесено в списки школы санитарных инструкторов одного из госпиталей Военно-Морского Флота. Одна из улиц во Владивостоке носит имя Марии Цукановой. А в Корейской Народно Демократической Республике, сопка, где она погибла, также сейчас носит имя Марии. Её именем названы улицы в городах Омске, Барнауле, Иркутске. Ей установлены памятники в Иркутске и во Владивостоке.

«Милосердие! Слово, ведь, вещее!

Как маяк, оно светит в ночи,

Над бойцом наклонилась женщина,

На себе, чтоб его нести.

В гимнастёрке, в бушлате испачканном,

Прядь седая уж в двадцать – то лет…!

Как нам дороги в веке атомном:

Доброта святая и честь!»