Советский тыл в годы Великой Отечественной войны

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 149.

Обновлено 25 Января, 2023

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 149.

Обновлено 25 Января, 2023

Советский тыл в годы Великой Отечественной войны помогал фронту поставками боеприпасов, горючего, продовольствия, одежды. Также в тылу шло формирование резервов, туда были эвакуированные многие предприятия и учебные заведения. Советский тыл охватывал огромную территорию, от прифронтовых районов Кольского полуострова до побережья Тихого океана на востоке.

Направления деятельности тыла в годы Великой Отечественной войны

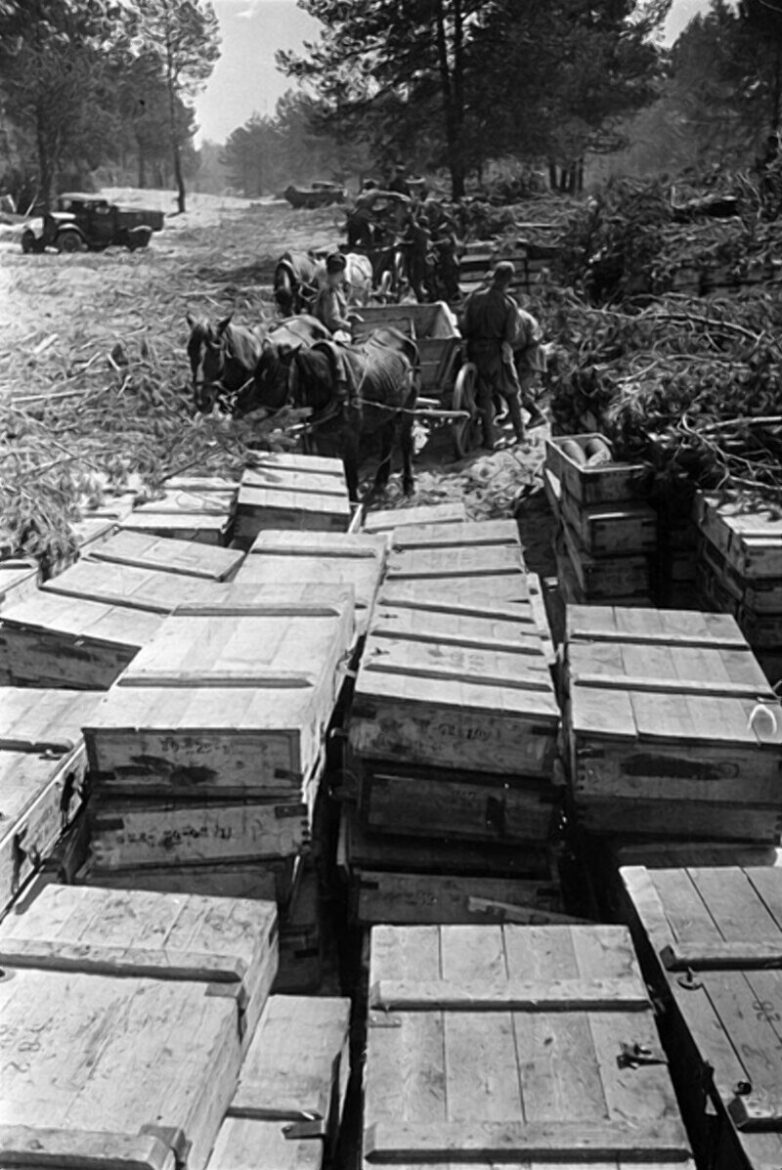

В начале войны гитлеровцы оккупировали часть территории СССР, поэтому в 1941–1942 годах свыше 2500 предприятий были эвакуированы в удалённые от фронта регионы.

Помимо этого, в тыл было перемещено свыше 8 млн человек только в первые месяцы войны. В дальнейшем эвакуация продолжалась, как из прифронтовых районов, так и из блокадного Ленинграда. Население тыловых районов СССР за время войны увеличилось и из-за депортации туда в 1941–1944 годов некоторых народов: немцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и крымских татар.

Советские люди в тылу были заняты в промышленности и в сельском хозяйстве. Вторых было больше, так как по переписи 1939 года в городах проживало около трети населения государства. Женщины, подростки и мужчины старших возрастов заменяли на предприятиях тех, кого призвали в армию, то есть граждан 1895–1927 годов рождения.

В тылу функционировали киностудии и эвакуированные учебные заведения, например, Академия Генерального штаба находилась в Уфе. В годы Великой Отечественной войны было снято множество документальных и немало художественных фильмов. В том числе:

- «Машенька»;

- «Котовский»;

- «Оборона Царицына»;

- «Георгий Саакадзе»;

- «Два бойца»;

- «Жди меня»;

- «Зоя»;

- «Кащей Бессмертный».

Крупным центром эвакуации был город Куйбышев (теперь Самара), где находились иностранные посольства, перемещённый из Москвы Большой театр, а 7 ноября 1941 года, как и в столице, прошёл военный парад.

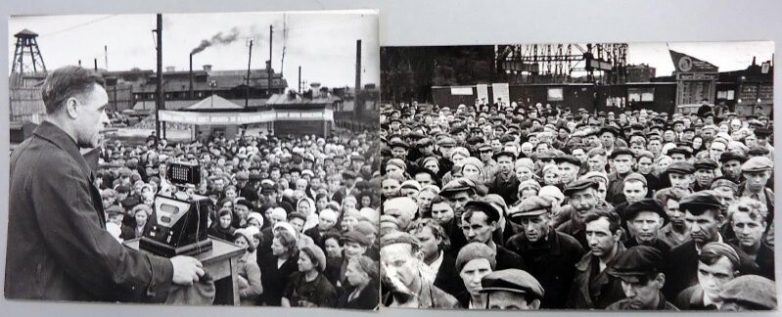

В годы Великой Отечественной войны тело Ленина было эвакуировано из мавзолея в Москве в город Тюмень. О ситуации на фронте советские люди узнавали из сообщений Совинформбюро, которые зачитывал Юрий Левитан, эвакуированный осенью 1941 года из Москвы в Свердловск (теперь Екатеринбург).

Промышленность в годы Великой Отечественной войны

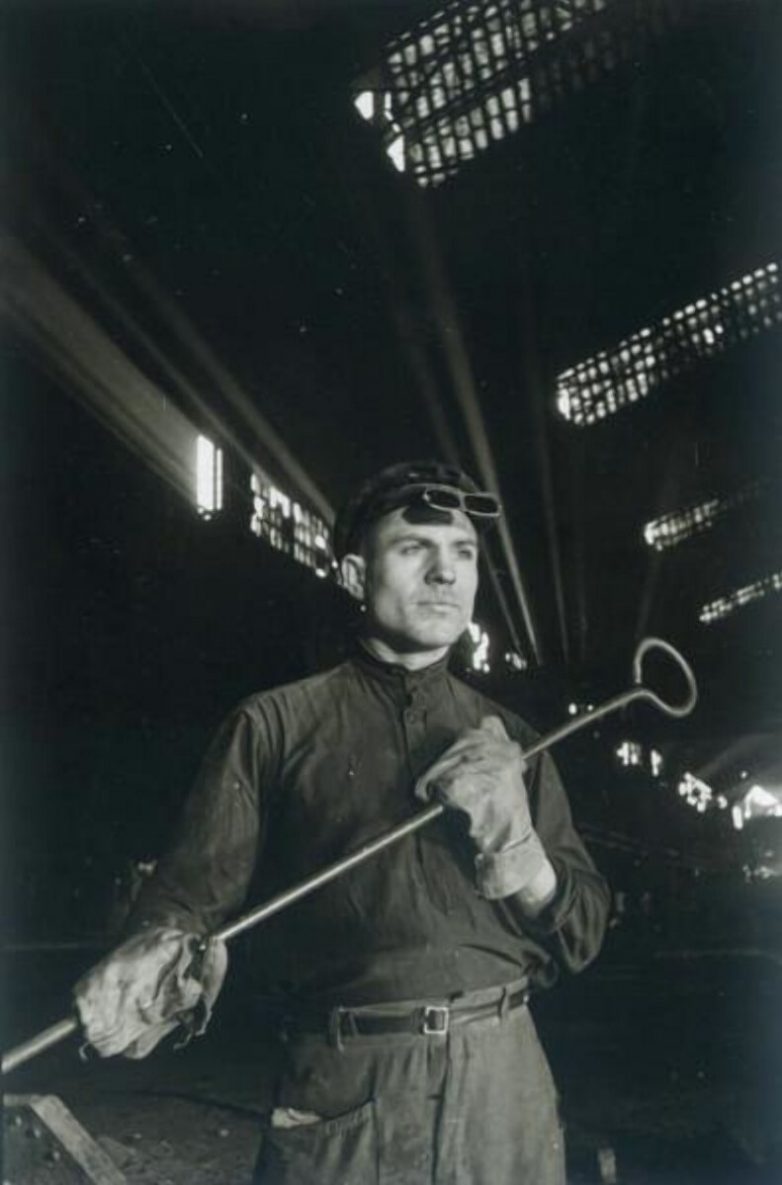

Как тыл был задействован в производстве? Многие предприятия в годы войны были переведены на производство, оружия, боеприпасов и всего необходимого для армии. Основными центрами добычами угля стали Воркута, Кузбасс и месторождения Урала и Казахстана. Главными центрами добычи нефти в годы войны были Баку, Грозный и месторождения Башкирии. Производство вооружений было размещено следующим образом:

- Танки: Нижний Тагил, Челябинск, Омск, Нижний Новгород.

- Самолёты: Самара, Саратов, Новосибирск, Тбилиси, Москва.

- Автомобили: Ульяновск, Миасс, Нижний Новгород.

- Стрелковое оружие: Ижевск, Ковров, Тула.

- Пушки: Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург (зенитные орудия).

Каски для армии делали в городе Лысьва, а крупным производителем обмундирования был город Иваново. В Барнауле был построен завод АТЗ, который во время войны оказался единственным, выпускавшим трактора для фронта и тыла. Также этот город стал крупным поставщиком в армию сапогов и полушубков.

В 2020 году 20 городов России за выдающийся труд их населения во время ВОВ получили почётное звание Города трудовой доблести. К таковым относятся крупные центры металлургии или производства вооружений — Магнитогорск, Новокузнецк, Саратов, Нижний Новгород, Ижевск, Пермь, Нижний Тагил, Омск, Екатеринбург, Челябинск.

Для тружеников тыла существовали награды. Самой массовой была утверждённая в июне 1945 года медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Таких вручили свыше 16 млн, в том числе и первым лицам государствам — Молотову, Кагановичу, Маленкову и другим. Помимо этого, были медали за трудовую доблесть и трудовое отличие, ордена «Знак почёта» и Трудового Красного Знамени.

Что мы узнали?

Кратко говоря, роль советского тыла в годы Второй мировой войны была очень велика: с тыла поставлялись боеприпасы, одежда, горючее, он служил местом эвакуации для предприятий и учебных заведений. Крупными центрами военного производства были Челябинск, Омск, Самара, Ижевск, Нижний Новгород и другие.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

3.9

Средняя оценка: 3.9

Всего получено оценок: 149.

А какая ваша оценка?

Подвиг тыла во время Великой Отечественной войны и нелегкая женская ноша

Это будет сегодня последняя история,о том как помогали одни из самых важных войск,войска тыла ,а в особенности как женщин ,которые считай не спали и выполняли тяжелую мужскую работу! Вспомним настоящих героев трудового фронта!

Война крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами. Из-за потери густонаселенных западных районов и мобилизации в Красную армию значительно сократилась численность работников. Если в первом полугодии 1941 года в хозяйстве было занято 31,8 млн. рабочих и служащих, то во втором полугодии — 22,8 млн., а в 1942 году — 18,4 млн. человек.

Война и тяжелая индустрия

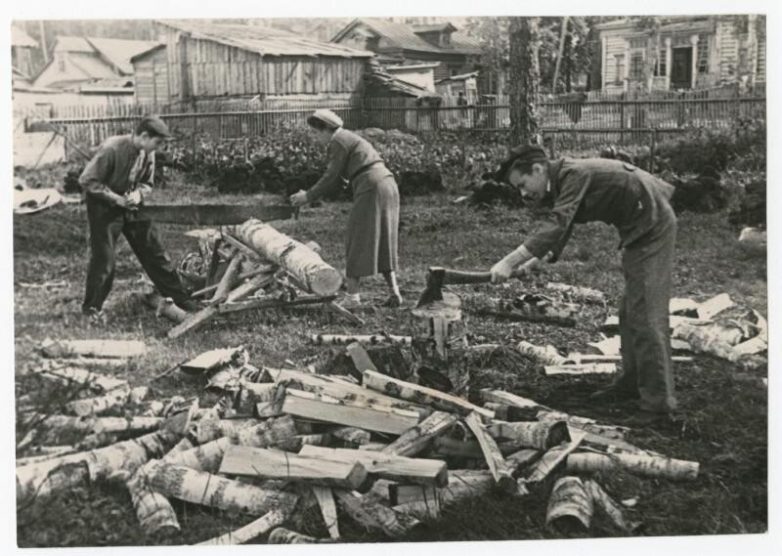

Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, школьников и пенсионеров. Академик-металлург Евгений Оскарович Патон вспоминал:

«Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не сгибались под тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения»

Стараясь максимально обеспечить рабочей силой оборонные отрасли, государство прибегло к массовой мобилизации работников легкой промышленности, сельского хозяйства, ряда других отраслей, а также учащихся на предприятия тяжелой промышленности. Рабочие военных заводов и транспорта считались мобилизованными. Самовольный уход с предприятий запрещался.

Массовый характер приобрело движение «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Появились двухсотники, выполнявшие за смену по две нормы. Фрезеровщик Уралвагонзавода Дмитрий Филиппович Босый стал основателем движения тысячников. С помощью изобретенного им приспособления, позволявшего одновременно обрабатывать на одном станке нескольких деталей, он в феврале 1942 года выполнил норму на 1480%.

Война и деревня

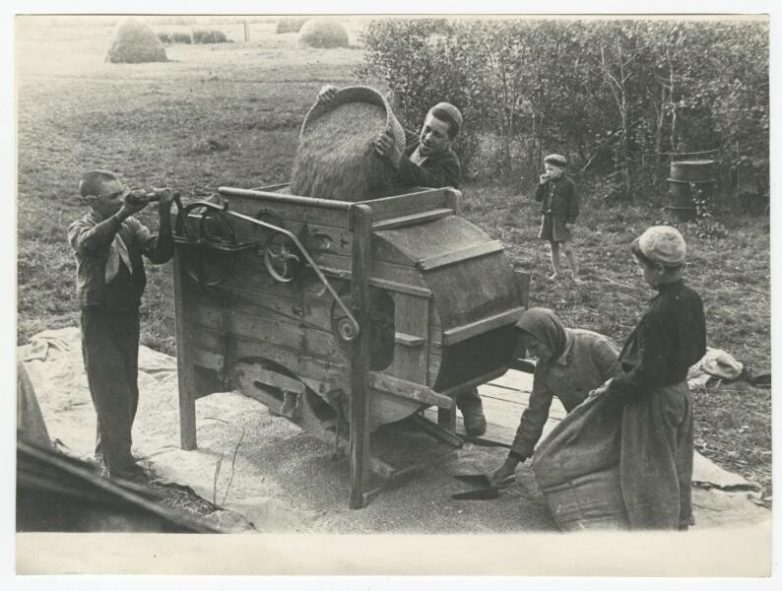

Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941-1942 годах около половины посевных площадей и поголовья скота, почти треть энергетических мощностей оказались в руках оккупантов. Тракторы, автомобили, лошади изымались для нужд фронта.

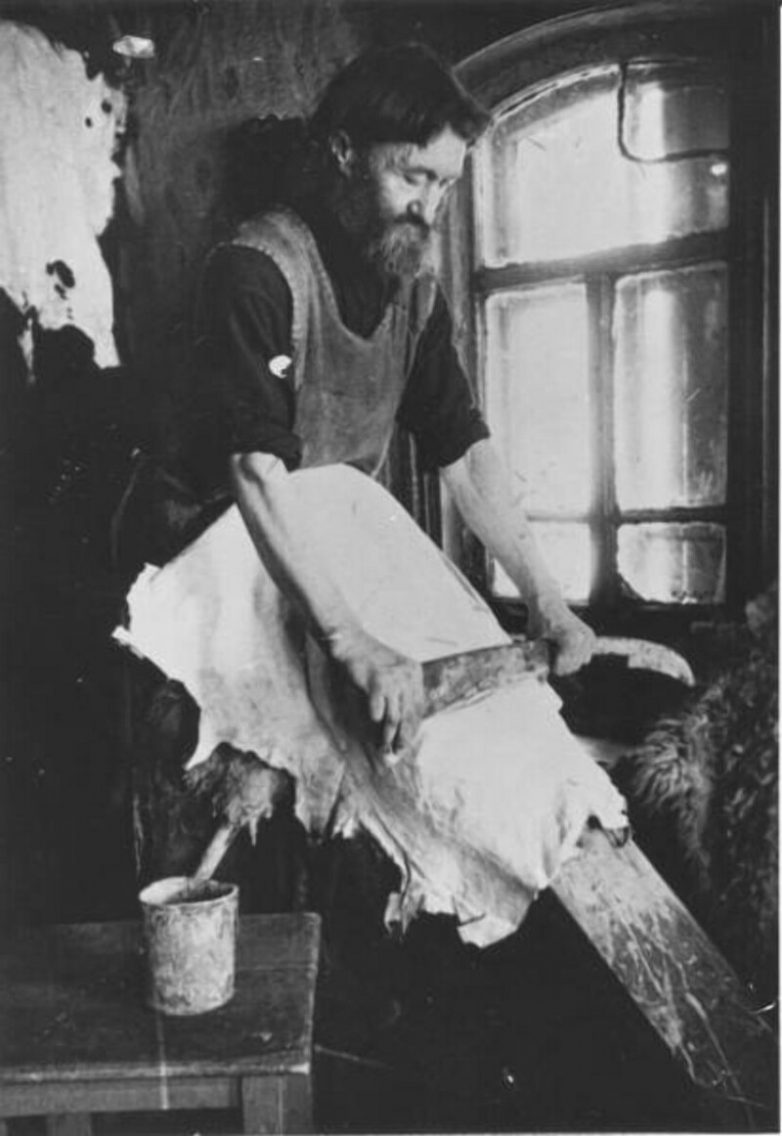

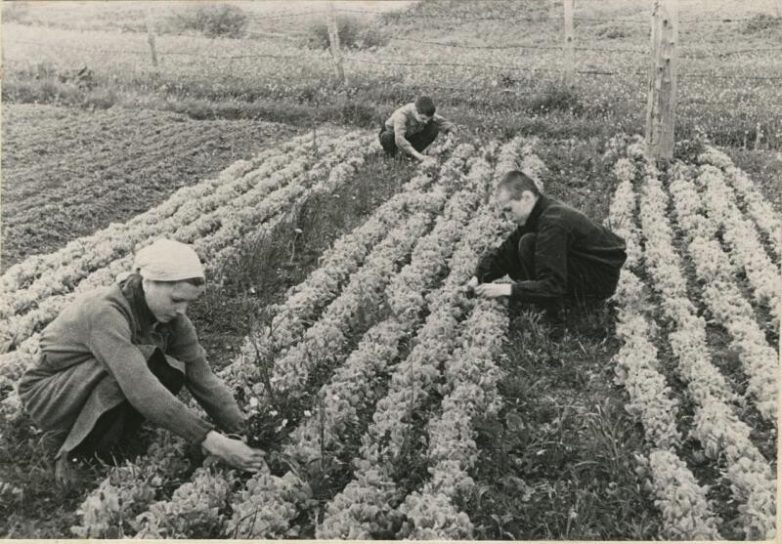

В армию ушли практически все мужчины призывных возрастов. Во многих селах и деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В 1943 году 71% работников сельского хозяйства составляли женщины. Рядом с ними трудились старики и подростки. В армию было призвано большинство механизаторов (ведь тракторист — практически готовый водитель танка). Женщины освоили трактор. Уже в 1942 году в соревновании женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч человек.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего самопожертвования. Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно сдавалась государству. Выживали колхозники за счет приусадебных участков, хотя те и были обременены налогами и различными обязательными сборами. Неимоверное напряжение сил крестьянства позволило обеспечить армию продовольствием, а военную промышленность — сырьем.

Война и наука

Огромную роль в укреплении оборонной мощи страны сыграли достижения науки. На основе рекомендаций ученых было значительно увеличено производство на многих металлургических комбинатах Урала, а также Сибири. Были открыты месторождения марганцевых руд в Казахстане, бокситов — на Южном Урале, меди и вольфрама — в Средней Азии. Это помогло компенсировать потери месторождений в западной части страны и обеспечить бесперебойную работу предприятий черной и цветной металлургии. Обширные изыскательские работы позволили открыть новые залежи нефти в Башкирии и Татарии.

Большое внимание ученые и инженеры уделяли совершенствованию станков и механизмов, внедрению технологических приемов, позволяющих повысить производительность труда, сократить брак.

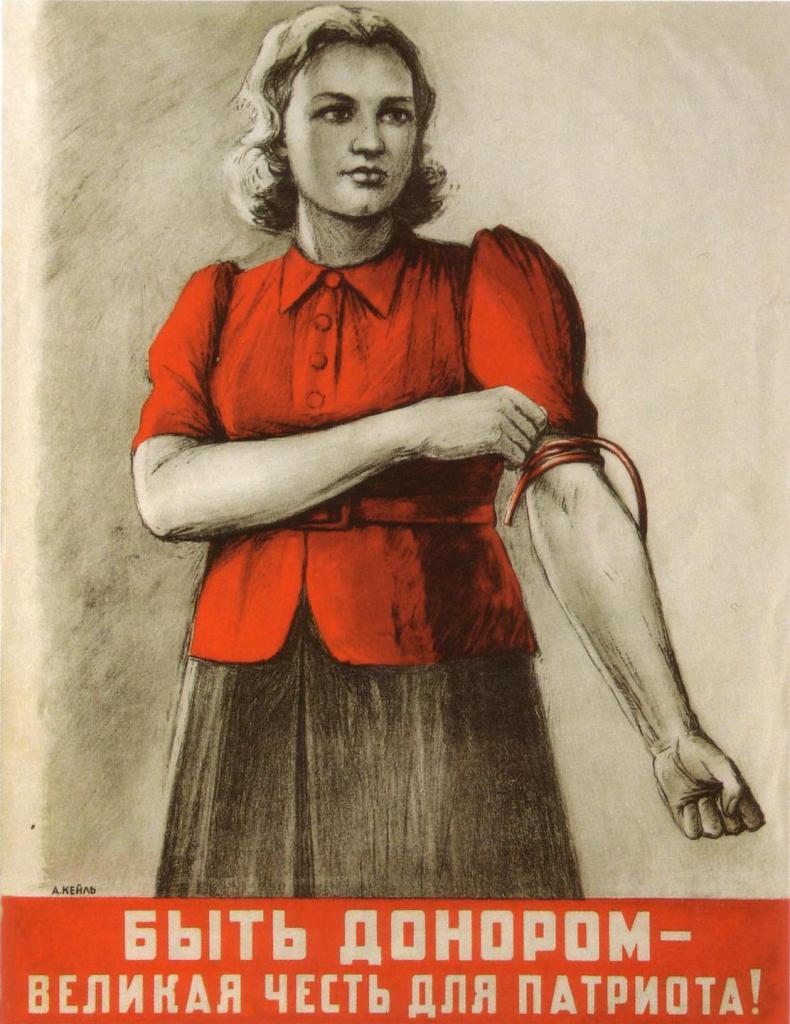

Огромны заслуги военной медицины. Разработанные Александром Васильевичем Вишневским методы обезболивания и повязки с мазями широко применялись при лечении ран и ожогов. Благодаря новым методам переливания крови значительно снизилась смертность от потери крови. Неоценимую роль сыграла разработка Зинаиды Виссарионовны Ермольевой препарата на основе пенициллина. По свидетельству очевидцев, «волшебное лекарство на глазах изумленных свидетелей отменяло смертные приговоры, возвращало к жизни безнадежных раненых и больных».

Быт тыла

Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Даже по официальным (вероятно, сильно приукрашенным) данным потребление мяса в рабочих семьях в 1942 году снизилось в 2,5 раза по сравнению с довоенным временем, молочных продуктов — на 40%. В деревне потребление мяса сократилось втрое, хлеба — на треть. В пище стало намного меньше жиров, сахара, овощей. Не хватало круп. Зато стали есть вдвое больше картофеля.

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Повсеместно были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия; более чем в ста крупных городах — также на мясо, рыбу, жиры, макаронные изделия и крупы.

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы нормированного обеспечения — без соли, без сахара, без хлеба — фактически на одной картошке с собственного огорода.

Как и в первой половине 1930-х годов, было установлено несколько категорий нормированного снабжения. К первой категории относились рабочие оборонной промышленности, ко второй — рабочие других отраслей, к третьей — служащие, к четвертой — иждивенцы и дети. Инженерно-технические работники приравнивались к рабочим соответствующих предприятий. К рабочим были приравнены также врачи, учителя, литераторы, работники культуры и искусства.

С осени 1943 года по первой категории выдавалось 700 грамм хлеба в день, по второй — 500 грамм Служащие получали 400 грамм, дети и иждивенцы — 300.

Чтобы отоварить карточки, очередь к дверям магазина приходилось занимать с ночи. Утром, отстояв несколько часов, можно было получить заветную буханку и если повезет — кусочек масла, маргарина или комбижира. Впрочем, нередко оказывалось, что продуктов нет совсем; даже хлеба порой хватало не на всех. Карточки выдавались на месяц и при утрате не восстанавливались. Потеря карточек, особенно в начале месяца, означала голодную смерть.

Цены на продукты, выдававшиеся по карточкам, на протяжении всей войны не изменялись. Однако вне системы нормированного снабжения происходила быстрая инфляция — тем более, что государство для покрытия военных расходов увеличило выпуск бумажных денег.

Все воюющие страны, даже США, прибегали в 1941-1945 годах к нормированному снабжению населения продовольствием и многими предметами первой необходимости. Но только в СССР, формально провозглашавшем равенство трудящихся, не запрещалась свободная продажа нормируемых продуктов. Это позволяло людям, имевшим деньги или ценные вещи, приобретать продукты на рынке, где цены превышали довоенные в среднем в 13 раз.

В 1944 году были открыты государственные коммерческие магазины, в которых товары продавались в неограниченных количествах, но стоили в 10-30 больше, чем в системе нормированного снабжения. Подобного цинизма не допускала ни одна западная страна.

Война лишила миллионы людей крова. Беженцы, эвакуированные нередко вынуждены были ютиться в переоборудованных общественных зданиях или занимать углы в домах и квартирах местных жителей. Большинство переживших эвакуацию с теплотой вспоминают об обитателях Урала и Сибири, Казахстана и Средней Азии — людях разных национальностей, потеснившихся ради того, чтобы дать приют незнакомым семьям.

Особенно тяжелая доля выпала тем, чьи дома оказались в прифронтовой полосе. Там, где надолго останавливался фронт, от изб чаще всего оставались только печи, торчащие среди развалин, а людям приходилось ютиться в погребах и землянках. Деревни, оставшиеся без мужчин, даже после войны далеко не сразу смогли отстроиться и залечить раны.

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжелые годы, позволила стране выстоять войне и победить — несмотря на чудовищные просчеты, допущенные правящим режимом.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости

Подвиг тыла во время Великой Отечественной войны и нелегкая женская ноша

Это будет сегодня последняя история,о том как помогали одни из самых важных войск,войска тыла ,а в особенности как женщин ,которые считай не спали и выполняли тяжелую мужскую работу! Вспомним настоящих героев трудового фронта!

Война крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами. Из-за потери густонаселенных западных районов и мобилизации в Красную армию значительно сократилась численность работников. Если в первом полугодии 1941 года в хозяйстве было занято 31,8 млн. рабочих и служащих, то во втором полугодии — 22,8 млн., а в 1942 году — 18,4 млн. человек.

Война и тяжелая индустрия

Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, школьников и пенсионеров. Академик-металлург Евгений Оскарович Патон вспоминал:

«Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не сгибались под тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения»

Стараясь максимально обеспечить рабочей силой оборонные отрасли, государство прибегло к массовой мобилизации работников легкой промышленности, сельского хозяйства, ряда других отраслей, а также учащихся на предприятия тяжелой промышленности. Рабочие военных заводов и транспорта считались мобилизованными. Самовольный уход с предприятий запрещался.

Массовый характер приобрело движение «Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Появились двухсотники, выполнявшие за смену по две нормы.

Фрезеровщик Уралвагонзавода Дмитрий Филиппович Босый стал основателем движения тысячников.

Обратите внимание

С помощью изобретенного им приспособления, позволявшего одновременно обрабатывать на одном станке нескольких деталей, он в феврале 1942 года выполнил норму на 1480%.

Война и деревня

Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941-1942 годах около половины посевных площадей и поголовья скота, почти треть энергетических мощностей оказались в руках оккупантов. Тракторы, автомобили, лошади изымались для нужд фронта.

В армию ушли практически все мужчины призывных возрастов. Во многих селах и деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В 1943 году 71% работников сельского хозяйства составляли женщины.

Рядом с ними трудились старики и подростки. В армию было призвано большинство механизаторов (ведь тракторист — практически готовый водитель танка). Женщины освоили трактор.

Уже в 1942 году в соревновании женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч человек.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего самопожертвования. Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот в год. Продукция колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно сдавалась государству.

Выживали колхозники за счет приусадебных участков, хотя те и были обременены налогами и различными обязательными сборами.

Неимоверное напряжение сил крестьянства позволило обеспечить армию продовольствием, а военную промышленность — сырьем.

Война и наука

Огромную роль в укреплении оборонной мощи страны сыграли достижения науки. На основе рекомендаций ученых было значительно увеличено производство на многих металлургических комбинатах Урала, а также Сибири. Были открыты месторождения марганцевых руд в Казахстане, бокситов — на Южном Урале, меди и вольфрама — в Средней Азии. Это помогло компенсировать потери месторождений в западной части страны и обеспечить бесперебойную работу предприятий черной и цветной металлургии. Обширные изыскательские работы позволили открыть новые залежи нефти в Башкирии и Татарии.

Большое внимание ученые и инженеры уделяли совершенствованию станков и механизмов, внедрению технологических приемов, позволяющих повысить производительность труда, сократить брак.

Огромны заслуги военной медицины. Разработанные Александром Васильевичем Вишневским методы обезболивания и повязки с мазями широко применялись при лечении ран и ожогов. Благодаря новым методам переливания крови значительно снизилась смертность от потери крови.

Важно

Неоценимую роль сыграла разработка Зинаиды Виссарионовны Ермольевой препарата на основе пенициллина. По свидетельству очевидцев, «волшебное лекарство на глазах изумленных свидетелей отменяло смертные приговоры, возвращало к жизни безнадежных раненых и больных».

Быт тыла

Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Даже по официальным (вероятно, сильно приукрашенным) данным потребление мяса в рабочих семьях в 1942 году снизилось в 2,5 раза по сравнению с довоенным временем, молочных продуктов — на 40%. В деревне потребление мяса сократилось втрое, хлеба — на треть. В пище стало намного меньше жиров, сахара, овощей. Не хватало круп. Зато стали есть вдвое больше картофеля.

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Повсеместно были введены карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия; более чем в ста крупных городах — также на мясо, рыбу, жиры, макаронные изделия и крупы.

Колхозники карточек вообще не получили и остались вне системы нормированного обеспечения — без соли, без сахара, без хлеба — фактически на одной картошке с собственного огорода.

Как и в первой половине 1930-х годов, было установлено несколько категорий нормированного снабжения.

К первой категории относились рабочие оборонной промышленности, ко второй — рабочие других отраслей, к третьей — служащие, к четвертой — иждивенцы и дети.

Инженерно-технические работники приравнивались к рабочим соответствующих предприятий. К рабочим были приравнены также врачи, учителя, литераторы, работники культуры и искусства.

С осени 1943 года по первой категории выдавалось 700 грамм хлеба в день, по второй — 500 грамм Служащие получали 400 грамм, дети и иждивенцы — 300.

Чтобы отоварить карточки, очередь к дверям магазина приходилось занимать с ночи. Утром, отстояв несколько часов, можно было получить заветную буханку и если повезет — кусочек масла, маргарина или комбижира.

Совет

Впрочем, нередко оказывалось, что продуктов нет совсем; даже хлеба порой хватало не на всех. Карточки выдавались на месяц и при утрате не восстанавливались.

Потеря карточек, особенно в начале месяца, означала голодную смерть.

Цены на продукты, выдававшиеся по карточкам, на протяжении всей войны не изменялись. Однако вне системы нормированного снабжения происходила быстрая инфляция — тем более, что государство для покрытия военных расходов увеличило выпуск бумажных денег.

Все воюющие страны, даже США, прибегали в 1941-1945 годах к нормированному снабжению населения продовольствием и многими предметами первой необходимости.

Но только в СССР, формально провозглашавшем равенство трудящихся, не запрещалась свободная продажа нормируемых продуктов.

Это позволяло людям, имевшим деньги или ценные вещи, приобретать продукты на рынке, где цены превышали довоенные в среднем в 13 раз.

В 1944 году были открыты государственные коммерческие магазины, в которых товары продавались в неограниченных количествах, но стоили в 10-30 больше, чем в системе нормированного снабжения. Подобного цинизма не допускала ни одна западная страна.

Война лишила миллионы людей крова. Беженцы, эвакуированные нередко вынуждены были ютиться в переоборудованных общественных зданиях или занимать углы в домах и квартирах местных жителей. Большинство переживших эвакуацию с теплотой вспоминают об обитателях Урала и Сибири, Казахстана и Средней Азии — людях разных национальностей, потеснившихся ради того, чтобы дать приют незнакомым семьям.

Особенно тяжелая доля выпала тем, чьи дома оказались в прифронтовой полосе. Там, где надолго останавливался фронт, от изб чаще всего оставались только печи, торчащие среди развалин, а людям приходилось ютиться в погребах и землянках. Деревни, оставшиеся без мужчин, даже после войны далеко не сразу смогли отстроиться и залечить раны.

Война стала жестоким испытанием для всего нашего народа. Советские люди в тылу, как и на фронте, выдержали это испытание с честью. Поразительная стойкость, проявленная народом в те тяжелые годы, позволила стране выстоять войне и победить — несмотря на чудовищные просчеты, допущенные правящим режимом.

Источник: https://myslo.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/EJaaQkxKAUSZfh5n49Gjng

Как жил советский тыл в Великую Отечественную войну

Труженики тыла принимали не меньшее участие в борьбе с германскими захватчиками, чем воины, находившиеся на линии фронта. Женщины и подростки (ведь большинство мужчин были мобилизованы) обеспечивали воинов всем необходимым: боеприпасами, одеждой и обувью, продовольствием. Все народное хозяйство СССР было в короткое время переориентировано на нужды фронта.

Вероломное нападение захватчиков на следующий день после того, как в школах прошли выпускные вечера, стало большим потрясением для советских людей.

В первые месяцы войны народ еще верил в лозунги правительства в кратчайшие сроки устранить агрессора, но оккупированная территория все расширялась, а граждане понимали, что освобождение от фашистов зависит не только от действий власти, но и от них самих.

Обратите внимание

По мере продвижения немецких захватчиков вглубь страны становились более наглядными, чем любая агитация, зверства, которые совершали нацисты на оккупированных территориях. Советский народ перед угрозой смертельной опасности быстро объединился в единую армию, которая всячески сражалась с фашистами не только на линии фронта, но и в тылу.

В конце июня 1941 года правительство приняло первый военный план, который был попыткой переориентировать экономику на ведение войны. Программа производства техники, если сравнивать с довоенным планом, была увеличена на четверть. В список ударных строек вошли предприятия химической и металлургической промышленности, электростанции и железные дороги, заводы, выпускающие военную продукцию.

Важнейшие в экономическом плане районы страны на тот момент уже были захвачены врагом. На оккупированной территории до начала вторжения немецкой армии проживало 40 % населения, производилась третье валовой продукции, выращивалось 38 % зерна. В восточные районы, то есть в советский тыл, в годы Великой Отечественной войны в срочном порядке эвакуировались сотни промышленных предприятий.

Уже к зиме 1941-го на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию перемещены были более 1500 предприятий и десять миллионов человек. На новом месте нередко разворачивали производства прямо под открытым небом. Труженики советского тыла в годы войны (кратко о них будет рассказано далее) работали на нужды страны, не дожидаясь, пока будет возведена крыша над головой.

В 1941-1942 годах важную роль сыграла помощь США. Поставки техники, медицинских препаратов и продовольствия по ленд-лизу не имели решающего значения, но определенным образом помогли советскому тылу в годы войны. Краткая справка: ленд-лиз — государственная программа поставки Соединенными Штатами своим союзникам техники, боеприпасов, сырья, медикаментов и других стратегических товаров.

Все достижения экономики в военные годы опирались на самоотверженный труд советских людей. Женщины и подростки работали в тяжелых условиях, проявляли необычайные стойкость и упорство, не жалели сил и здоровья.

Советские люди массово записывались в ополчение, сдавали кровь, жертвовали деньги и материальные ценности на нужды оборонной промышленности.

Девушки, не достигшие совершеннолетия, скрывали свой возраст, чтобы пойти медсестрами на фронт.

Важно

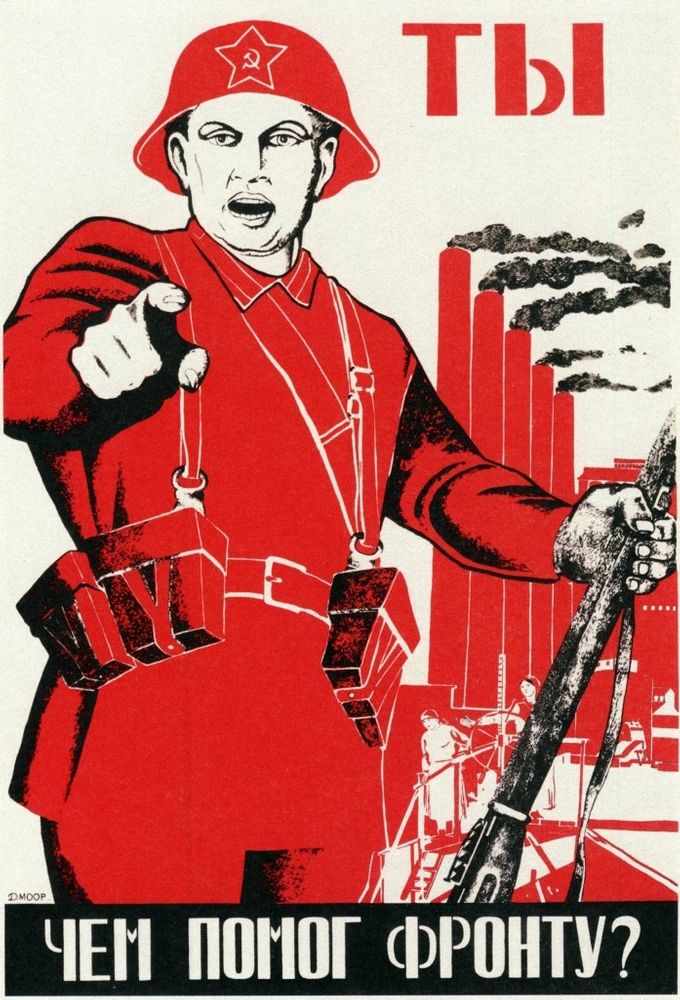

Все для фронта, все для победы над врагом! В те годы это был не просто лозунг, придуманный властью, а настоящий закон жизни для большинства рабочих и служащих. Советский тыл в годы Отечественной войны представлен был в основном женщинами и подростками, которые становились к станку вместо мужчин, а в 1943 году широко развернулось движение молодежи за выполнение и перевыполнение плана.

Мобилизацию подлежали миллионы советских граждан, а в тылу развернулось масштабное обучение военному и медицинскому делу. Все предприятия были переведены на военное положение. Установлен одиннадцатичасовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя, отпуска отменялись, а сверхурочные работы стали обязательными.

В годы войны продолжались аресты и репрессии. Солдаты и офицеры, попавшие в плен, объявлялись изменниками, а их семьи лишались гос. пособия и материальной или продовольственной помощи. В самом начале немецкого наступления подозреваемые в контрреволюционной деятельности или осужденные подлежали расстрелу на месте.

С началом войны значительно оживились и национальные движения, которые добивались независимости республик. Подобная антисоветская деятельность некоторых граждан стала причиной ужесточения национальной политики. Репрессированы были немцы Поволжья, крымские татары, чеченцы, балкарцы, понтийские греки. В Сибирь сослали более 50 тыс. жителей Прибалтики.

Роль советского тыла в годы войны не ограничивается обеспечением фронта всем необходимым. В первые недели немецкого наступления возникло подпольное движение, а на оккупированных территориях функционировали нелегальные подразделения компартии и антифашистские организации, развернулось активное партизанское движение.

Советский тыл в годы войны поддерживали подпольные организации, например, «Молодая гвардия» в Луганской области. Члены этого объединения проводили диверсии, организовали поджог биржи труда, где хранились списки людей, которых немцы планировали вывезти в Германию. Оккупанты схватили молодогвардейцев и сбросили в шахту.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Л. Чайкиной, которая принимала активное участие в основных операциях отряда на территории Калининской и Великолукской областей. В Орловской, Могилевской, Смоленской областях, а позже и на Западной Украине на пути к победе помогал отряд «Победители», который провел более 120 крупномасштабных операций.

Если говорить об основных аспектах кратко, советский тыл в годы войны и фронтовики поддерживались не только собственными силами советских тружеников и партизанами, но и культурными деятелями.

Совет

Писатели прославляли героизм народа в своих произведениях и на практике доказывали любовь к Родине, вступая в ряды Красной Армии. На фронтах воевали А. Гайдар, М. Шолохов, А. Твардовский, А. Фадеев, К.

Симонов и другие.

Не умер и русский кинематограф. Все фильмы, которые выходили в годы войны, поднимали силу духа советского народа, были насыщены духом патриотизма, который вел советское общество к победе над фашизмом, и героизма.

Церковь находилась в крайне затруднительном положении до 1941 года. Однако с началом наступления немецкой армии священники начали призывать верующих давать отпор врагу и ценой своей жизни защищать Родину.

Такая позиция удивила Сталина настолько, что атеистический лидер даже пошел на диалог с духовными лицами и прекратил оказывать на них давление, но послабление было кратким.

Советский тыл в годы войны стал религиозным, но после окончания военных действий церковь снова оказалась под запретом.

За помощь священников, которая заключалась в духовных наставлениях советских воинов, Иосиф Сталин освободил часть духовных лиц из ГУЛАГа, самолично открыл несколько семинарий и разрешил избрать Патриарха. Широко известен случай, когда Москву, на подступах к которой уже стояли немцы, облетели на вертолете с иконой. После этого фашистских захватчиков удалось отбросить от столицы.

Источник: https://homsk.com/trombon/kak-zhil-sovetskiy-tyl-v-velikuyu-otechestvennuyu-voynu

Труженики тыла

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Враг напал внезапно в один и тот же час, нарушив границу от Баренцева моря до Чёрного. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность.

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война — ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества — германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и ее независимости и добились победы. Но эта победа была завоевана ценой огромных жертв.

Сколько матерей не дождались своих сыновей! Сколько жен не дождались своих мужей! Сколько сирот осталось на нашей Земле!. То было тяжелое для нашей Родины время.

Обратите внимание

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников. Советский народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу.

Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики на военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.

Советские люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая ни на какие трудности.

Одним из основных источников могущества нашей армии была связь фронта с тылом. На передний край только из сибирского арсенала шло оружие, боеприпасы и снаряды для фронта. Нелегко было перестроить промышленные предприятия на военный лад и наладить производство эвакуированных заводов, но люди отдавали этому делу все свои силы.

Мы гордимся, что наши земляки-сибиряки делали все, что могли для победы в тылу и на фронте. Несмотря на суровые условия Сибири, люди внесли весомый вклад своим трудом в победу над врагом.

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали их специальности и с каждым днем повышали свои производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.

В те тяжелые, трудные годы отменялись очередные отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум трудодней.

Женщины в то суровое время встали на защиту своей Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны.

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные граждане нашей страны — школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим.

Важно

Уходили на фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. Срочно перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» — этот лозунг военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от каждого.

Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта. Очень высокими были нормы выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного зерна.

Дети войны. Все они были родными для фронта. Дети войны верили в победу и, как могли, приближали ее. Родина, теряя в смертельной схватке с врагом их отцов, верила в светлое, счастливое будущее своего юного поколения.

Советский тыл был очень прочным на протяжении всей войны. Он обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома врага и завоевания Великой победы.

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла, 199 из них было присвоено звание героя Социалистического Труда, более 204 тысяч награждены орденами и медалями. Специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» награждено 16 миллионов рабочих, колхозников, представителей интеллигенции.

9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена его великая победа над фашистской Германией.

2. Практическая часть

Степной — это удивительный поселок, в котором мы родились и растём. Здесь рядом с нами живут замечательные люди. Собирая материал для этой работы, мы обратились за помощью к Заикиной Г. Н. (бывший председатель профкома Кузбасской ПТ), беседовали с работниками сельской библиотеки Ворошиной Н. В. и Чепкасовой Н. В. , с социальным работником Чудиновой Н. Г.

, посещали наш школьный музей, встречалась с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, и никто не отказывался нас принять, ответить на наши вопросы. Ветераны и труженики тыла вспоминали трудные военные годы со слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет.

Поэтому мы считаем, их нужно окружить особой заботой, любовью и вниманием.

Большую заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и просто о пожилых людях проявляют работники сельской библиоте ки, социальный работник нашего посёлка, работники дома культуры. Они подготавливают и проводят интересные праздники, на которые приглашаются пожилые люди.

День пожилого человека День матери

Крещенский вечерок Поздравление гостей

Совет

Ученики нашей школы также не забывают о ветеранах и тружениках тыла. Каждый год 9 мая у памятника неизвестному солдату проходит митинг, где ребята поздравляют и благодарят ветеранов и тружеников тыла за их героизм, храбрость и самоотверженный труд в те страшные и суровые годы.

Поздравление ветеранов 4 Наши ветераны и труженики тыла

Школьники помнят о ветеранах не только в праздничные дни, но и в будние дни.

Старшеклассницы в огороде у ветерана Пьянкова Михаила Михайловича

В начале октября в нашей школе прошла акция, посвящённая Дню пожилого человека. Активное участие в ней приняли учащиеся нашего класса с родителями. Мы привили в порядок территорию возле памятника неизвестному солдату и посадили цветы. Слова благодарности за проделанную нами работу были выражены в районной газете «Сельские вести».

Уборка территории у памятника неизвестному солдату

В нашем классе прошёл классный час, который подготовила и провела Попова Дарья. Она рассказала о нелёгкой жизни прабабушки и прадедушки. Ведь они прошли те ужасные годы войны. Также Даша рассказала нам о прапрадедушке. Всем было интересно слушать её рассказ.

Даша знакомит ребят со своими близкими

Изучив и проанализировав список ветеранов и тружеников тыла жителей нашего посёлка в годы Великой Отечественной войны, мы составили таблицу, которая отражает их возраст

При сборе информации по теме исследования мы посетили школьный музей и узнали много нового и интересного. Но информации в музеи было недостаточно для нашего исследования.

Сбор информации в школьном музее

Встречались и беседовали с ветеранами и тружениками тыла, которые рассказывали о своей жизни во время войны.

Беседа с ветераном Великой Отечественной войны – Пьянковым Михаилом Михайловичем

На заключительном этапе работы над проектом прошло внеклассное мероприятие «Дети войны».

Портреты пионеров-героев

Наше поколение о войне знает в основном из уроков окружающего мира, истории, чтения. Всё меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Какие льготы положены труженикам тыла: особенности оформления компенсаций

Мы с уважением относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.

Заключение

В ходе работы мы познакомилась с ветеранами и тружениками тыла нашего посёлка. Из бесед со всеми тружениками тыла мы отметили, что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, непосильный детский труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание.

Мы поняли, что последствия войны простираются далеко во времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших дедов, бабушек. Война живет в памяти всего народа.

Обратите внимание

Самое главное мы поняли, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это мы и показали в своей работе.

В результате нашей работы мы пришли к следующим выводам:

1. Ветераны и труженики тыла внесли огромный вклад в победу над фашизмом.

2. Тружениками тыла в основном были женщины, старики и дети с 10-летнего возраста.

3. Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда.

4. Их храбрость, смелость и самоотверженный труд – прекрасный пример для молодежи.

5. Жители посёлка помнят и заботятся о ветеранах и тружениках тыла.

Всем известная фраза, что Победа 1945 года ковалась, не только на фронте, но и в тылу, имеет под собой веские исторические основания. Государством высоко оценен вклад, который внесли люди, совершившие трудовой подвиг в военные годы.

На основании Федерального закона «О ветеранах» к труженикам тыла относятся люди, которые проработали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и имеют награды за трудовой подвиг. Из этого периода исключается время трудовой деятельности на территории СССР, временно оказавшейся под оккупацией.

Правовой механизм оказания социальной поддержки

На основании ФЗ «О государственной социальной помощи» в субъектах РФ разработаны и реализуются государственные программы регионального уровня по оказанию льгот труженикам тыла в войну.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют правовые механизмы и формы обеспечения льготами тружеников тыла. При разработке набора социальных услуг во внимание берется правовое, имущественное положение и другие жизненно-социальные обстоятельства заявителя.

Основной пакет услуг

Льготы труженикам тыла Великой Отечественной войны представляются в сфере ЖКХ — 50-процентная скидки на коммунально-бытовые услуги. Возмещение суммы обеспечивается органами социальной защиты по месту постоянного проживания.

При подсчете выплачиваемой льготы учитываются площадь жилплощади, количество проживающих на ней, расценки на коммунальные услуги на текущий момент, а также фактическая цифра потребления коммунальных услуг. Все эти сведения имеют динамический характер и могут меняться в зависимости от перечисленных показателей.

Пакет медицинских услуг

В перечень региональных мер входят дополнительные бесплатные медицинские услуги и частичное возмещение расходов лекарственной терапии.

Льготоприниматели имеют возможность получить санаторно-курортное лечение, если оно необходимо по показаниям медицинского учреждения и при отсутствии противопоказаний. При отказе от лечения в санаторно-профилактических организациях, им предоставляется компенсация в денежном эквиваленте.

Выгодный проезд

Полностью проплачивается поездка на поезде в обе стороны при направлении труженика-ветерана в санаторий или профилакторий.

Для использования льгот в виде бесплатного проезда труженикам тыла необходимо оформить социальную карту в отделе соцзащиты по месту проживания (постоянной регистрации).

Дополнительные услуги

Если труженик тыла одновременно является ветераном труда, льготу должен выбрать по одному из оснований. Выбор по закону производятся в пользу более высоких показателей.

Многих льготопринимателей интересует — имеет ли труженик тыла льготы на жилье наравне с участниками ВОВ.

Жизнь ветеранов и тружеников тыла во время войны

На современном этапе этот вопрос в ФЗ не рассматривается. Однако наборы социальных услуг разрабатываются на региональных уровнях, и законодательные акты отдельных территорий могут содержать меру поддержки в виде предоставления жилья.

Льготы на похороны

По последним данным в 2015 году основные стандарты льгот проработавшим в тылу в ВОВ остались без изменений.

Накануне празднования 70-летия Победы премьером-министром Д. Медведевым был подписан ряд документов по единовременному денежному пособию ветеранам ВОВ. В соответствии с этим льготопринимателям данной категории должны быть получить пособия в сумме 3 тысяч. В регионах были разработаны собственные льготы по социальной поддержке тружеников тыла в честь 70-летия Победы.

Уточнить какие льготы имеет труженик тыла на территории определенного субъекта вы можете, обратившись в Управление социальной защиты по месту проживания.

«Сейчас трудно даже осознать, как, какими запредельными усилиями было вывезено и восстановлено более полутора тысяч заводов.

Уже через несколько месяцев они начали бесперебойно поставлять на фронт танки, самолёты, боеприпасы, военную технику.

Эта величайшая, беспримерная трудовая победа позволила нашей армии обратить врага вспять, сокрушить агрессора, который поставил себе на службу экономический потенциал почти всей Европы».

Из выступления президента России В.В. Путина на параде в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В борьбе с фашистскими захватчиками принимали активное участие не только воинские соединения, но и труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, одеждой и др. Несмотря на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, которая обеспечила победу.

Важно

В короткое время народное хозяйство СССР было переориентировано на потребности фронта. Благодаря самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым для достижения победы.

Труженики советского тыла стали равноправными участниками великой битвы за независимость Отечества.

Предлагаем вашему вниманию методические материалы для проведения тематического занятия «Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны»

Источник: https://kvartal-sobitii.ru/truzheniki-tyla/

О компании

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы хотим отметить вклад тружеников тыла, которые вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, в кратчайшие сроки строили новые и реконструировали старые предприятия и давали всё необходимое для фронта, для победы над фашистами.

Одним из основных источников силы нашей армии была связь тыла с фронтом. Оттуда отправлялось оружие, боеприпасы, снаряды и продовольствие. Во всех уголках нашей страны шла перестройка промышленных предприятий на военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания помощи фронту.

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» — этот лозунг военного времени требовал огромных усилий в работе, полной отдачи от каждого.

ЭВАКУАЦИЯ

Эвакуация промышленных предприятий из прифронтовых территорий в восточные районы страны — в Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию — преследовала цель создать здесь главный арсенал страны для нужд фронта. Она проводилась по единому плану и сразу же приобрела колоссальные масштабы.

Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки перевести на восток страны значительное число крупных предприятий и индустриальных гигантов вместе с их трудовыми коллективами. Нелегко было наладить производство на эвакуированных заводах, но люди отдавали этому все свои силы, чтобы внести весомый вклад своим трудом в победу над врагом.

В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных средств: оказание помощи районам, освобожденным от оккупации, забота о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и вещей в фонд обороны страны.

Наши люди хорошо понимали, что фронту нужны огромные людские и материальные ресурсы, поэтому каждый их них стремился работать не покладая рук, невзирая ни на какие трудности.

Инициативы рабочих и инженерно-технических работников были направлены на совершенствование производственных и технологических процессов, увеличение выпуска продукции при минимальных затратах труда, материалов и денежных средств. В те тяжелые, трудные для страны годы отменялись отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, а в колхозах повышен минимум трудодней.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство — одна из самых мирных отраслей народного хозяйства, это отрасль созидания. С началом войны перед строителями встали труднейшие задачи, которые надо было решать в кратчайшие сроки.

Им пришлось демонтировать оборудование предприятий и возводить новые корпуса на востоке страны, восстанавливать разрушенные и строить новые цеха и заводы. Чтобы успешно справиться с этим, необходимо было найти новые мобильные организационные формы в строительстве. И такие формы были найдены.

Совет

На базе трестов и других строительных организаций были созданы особые строительно-монтажные части (ОСМЧ), на которые возлагалось выполнение срочных заданий по строительству предприятий и оборонительных сооружений, а также восстановление поврежденных в результате военных действий объектов.

Всего было создано 100 крупных ОСМЧ, укомплектованных строителями и монтажниками, в общей сложности около 400 тысяч человек. В ходе работ ОСМЧ перемещались, объединялись, или, наоборот, распадались на отдельные подразделения.

Это позволяло осуществлять концентрацию строительства, быстро восстанавливать эвакуированные предприятия, строить новые, а по мере освобождения территории страны от фашистских захватчиков восстанавливать заводы, фабрики и жилье.

В июле-августе 1941 года в разгар боев с немецко-фашистскими войсками на рубежах Днепра, Государственным комитетом обороны (ГКО) было принято решение об эвакуации заводов, расположенных в городе Запорожье. Демонтаж оборудования и металлоконструкций промышленных предприятий поручался ОСМЧ «Запорожстрой».

Гитлеровцы в это время мало бомбили промышленные предприятия Запорожья, вероятно, рассчитывая захватить оборудование запорожских заводов, особенно уникальный тонколистовой стан «Запорожстали», купленный в США и смонтированный незадолго до войны.

Чтобы скрыть работы по эвакуации, наши строители демонтировали внутрицеховое оборудование днём, а ночью, старательно маскируясь, грузили его на железнодорожные платформы и отправляли. Лишь когда начали демонтировать металлические конструкции зданий днём, фашисты поняли, что оборудования на «Запорожстали» уже нет.

Начался сильнейший обстрел завода. Практически в фронтовых условиях было демонтировано и вывезено около 320 тысяч тонн оборудования, металлоконструкций и других ценных грузов. Наряду с этим проводилась эвакуация работников завода, строителей, их семей.

Это создало предпосылки для быстрейшего возрождения мощностей Запорожского завода на востоке страны.

Обратите внимание

В последних числах декабря 1941 года перед строителями была поставлена задача на базе эвакуированного из Подмосковья оборудования завода «Электросталь» построить на Урале, в Чебаркуле, крупное предприятие черной металлургии и ввести его в действие не позднее 15 марта 1942 года, т.е.

построить завод за 75 дней.

В пусковой комплекс завода входили 7 основных производственных цехов, 11 вспомогательных сооружений, железнодорожные пути, водовод с двумя насосными станциями и водозабором, воздухопроводы высокого и низкого давления, паропровод и другие инженерные сооружения и коммуникации.

Конечно, по привычным меркам решить такую задачу за 75 дней невозможно. Но жизнь показала, что даже в крайне сжатом графике строительства можно отыскать резервы и сделать то, что казалось невозможным. Многие строители трудились самоотверженно, перевыполняя нормы в 2-3 раза, что в конечном итоге обеспечило выполнение поставленной задачи в назначенные сроки.

Советские строители показали примеры героического труда не только в районах глубокого тыла, но и непосредственно в прифронтовой зоне. Одним из таких ярких примеров, вошедших в историю строительства, является сооружение подводного трубопровода протяженностью 30 км по дну Ладожского озера. По этой жизненно важной артерии в блокадный Ленинград поступало горючее.

Решение о строительстве подводного трубопровода было принято ГКО весной 1942 года. Проект его был подготовлен с участием представителей Наркомстроя, проектных и других заинтересованных организаций.

Строительство трубопровода поручили ОСМЧ-104.

Впервые в практике строительства подводных трубопроводов применяли сварку стыков (прежде их соединяли муфтами), поэтому была привлечена большая группа высококвалифицированных сварщиков во главе с М.И. Недужко и Г.И. Ломоносовым.

На строительство трубопровода, включая подготовительные работы, было отведено всего полтора месяца, хотя трасса трубопровода, пересекавшая Ладожское озеро, проходила вблизи линии фронта и находилась в зоне активных действий вражеской авиации и артиллерии.

Частые бомбежки, обстрелы из орудий приводили к значительным задержкам, нередко были и человеческие жертвы. Однако, несмотря на многочисленные трудности, задача была решена за 50 дней.

Важно

Специальная комиссия по приемке трубопровода отметила в акте отличное качество произведенных работ, особенно сварку труб. Из 4500 сварных стыков дефекты обнаружили лишь в одном стыке.

Использование трубопровода в течение 20 месяцев, вплоть до прорыва блокады Ленинграда, подтвердило высокое качество сооружения. Здесь уместно напомнить, что строительство подобного трубопровода через Ла-Манш осуществлялась западными специалистами более двух лет.

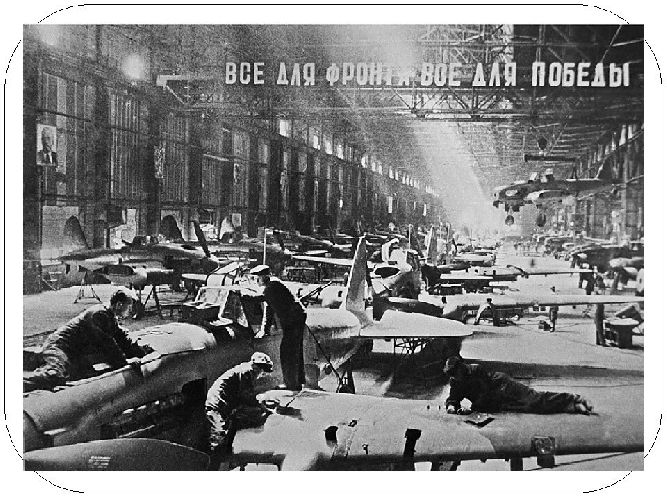

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Известно, какую роль во время войны играла авиация. Наша промышленность к началу войны выпускала более 50 самолётов в день. В июле 1941 года изготовили 1807 самолётов, это около 60 в день. В сентябре 1941 года сделали 2329 боевых машин — более 70 в день.

Правда, позднее в связи с эвакуацией заводов в глубокий тыл количество выпускаемых самолётов стало снижаться, поэтому перед рабочими и инженерно-техническими работниками авиационной промышленности сразу же после переброски заводов на новые места была поставлена задача в кратчайшие сроки смонтировать оборудование и начать выпуск самолётов.

На первый план выдвигались требования повышения производительности труда, сокращения трудоёмкости производства.

В мае 1942 года коллективы двух заводов — самолётостроительного и моторостроительного — выступили с призывом начать Всесоюзное социалистическое соревнование работников авиационной промышленности.

Одной из форм соревнования стали фронтовые бригады. Право называться фронтовой бригадой присваивались лучшим из лучших.

Используя инициативу авиастроителей, их патриотизм, было многое сделано в налаживании поточного производства. Широкое распространение получили электросварка, холодная штамповка, новые способы склейки деревянных деталей.

Совет

Всё это, вместе взятое, позволило, например, снизить за годы войны трудоёмкость при изготовлении штурмовиков вдвое, а время его производства в цехе главной сборки сократилось в пять раз.

В два с лишним раза меньше стало затрачиваться труда на изготовление самолетов конструкции Лавочкина и Яковлева. С установкой поточных линий на заводах, производивших бомбардировщик «ТУ-2», трудоёмкость изготовления этого самолета уменьшилась в три раза.

В результате к концу 1943 года производство всех видов боевых самолетов было доведено до 3000 в месяц, а всего за 1943 год Военно-Воздушные силы получили почти 35 тысяч самолетов.

ТАНКОСТРОЕНИЕ

Трудно переоценить роль тружеников Урала в приближении победы над фашистской Германией. Только на Челябинском тракторном заводе было изготовлено 18,5 тысяч танков разных марок, преимущественно «Т-34», 48,5 тысяч танковых двигателей, 170 миллионов заготовок мин и снарядов.

Тысячи людей самоотверженно трудились на заводе, но даже среди них были люди-легенды, о которых знали не только на заводе, но и в области и всей стране. К таковым можно отнести членов молодежной бригады Василия Гусева, делавших коробки передач для грозных боевых машин — танков «Т-34».

Бригада Гусева не раз завоёвывала первенство в областном соревновании фронтовых комсомольско-молодёжных бригад, она стала лидером соревнования среди 9600 молодёжных бригад Наркомата танковой промышленности.

За годы войны бригада Василия Гусева внесла 52 рационализаторских предложения, направленных на увеличение выпуска деталей и повышение их качества, в результате чего производительность труда в бригаде увеличилась в восемь раз.

АРТИЛЛЕРИЯ

Образцы высокопроизводительного труда показывали многие работники тыла.

На заводе по производству артиллерийский орудий, где главным конструктором был Василий Гаврилович Грабин — генерал-полковник технических войск, доктор технических наук, Герой Социалистического труда, — с первого дня войны велась борьба за высокую производительность труда и увеличение производственных мощностей.

Обратите внимание

Эта инициатива вылилась в замечательное движение двухсотенников — стахановцев военной поры. Движение двухсотенников было ценно тем, что повышало не только личную выработку рабочего, но и всего завода и в результате выпуск орудий постепенно увеличивался.

Заменяя ушедших на фронт, по-ударному работали труженики воронежского тыла. Воронежские промышленные предприятия стали быстро перестраиваться на производство военной продукции. С июля 1941 года её начал выпускать старейший воронежский завод имени Ф.Э.

Дзержинского. Он же по заданию Государственного Комитета Обороны отремонтировал шесть бронепоездов.

Взамен ушедших на фронт рабочих на завод возвратилось более 200 пенсионеров, поступили вновь 500 подростков, более 300 женщин, и завод продолжал работать с полной нагрузкой.

«Завод имени Коминтерна» стал основателем выпуска реактивных установок «Катюша», воронежский авиационный завод освоил и наладил серийный выпуск и поставку военно-воздушным силам самолетов «ИЛ-2». На машиностроительном заводе имени В.И.

Ленина цеха также переоборудовались для выпуска продукции для фронта. Со сборочных участков 1-го механического цеха на «Завод имени Коминтерна» потоком пошла важная составная часть реактивных установок — «стреляющий механизм».

Завод «Электросигнал» через два дня после общезаводского митинга начал производство военной продукции, организовав для этого специальный цех.

Благодаря героическому труду советских людей удалось резко увеличить производство техники и вооружения. Промышленность страны, ставшая на военные рельсы, сумела превзойти промышленность фашистской Германии.

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Важнейшей задачей на протяжении всей войны являлось обеспечение питанием, одеждой, обувью и другими вещами рабочих и ИТР. В её решении огромную роль сыграла организация в марте 1942 года по решению ГКО и Совнаркома СССР отделов рабочего снабжения (ОРС) на промышленных предприятиях.

Важно

При большой помощи со стороны руководителей заводов, профсоюзных организаций ОРСы развернули огромную работу по созданию и развитию подсобных хозяйств, проведению децентрализованных заготовок, организации производства ширпотреба из местного сырья и т. д.

Подсобные хозяйства, ОРСы и коллективы заводов проделали большую работу, чтобы освоить отведённые им земли.

В Восточной Сибири подсобное хозяйство одного из заводов на 160 га земли выросло среди тайги за счет раскорчёвки леса и осушения болота. Ещё одно предприятие в горной местности подняло 195 га целины.

Закладывались парники и теплицы, скоро они стали давать хороший урожай — около 2000 тонн ранней зелени и овощей.

Также, земельные участки отводились под индивидуальные огороды рабочих и служащих и почти половина работников предприятий авиационной промышленности в 1943 году уже ими пользовалась, а к концу войны их имело свыше 80% рабочих и служащих. Почти 40 тысяч тонн картофеля и овощей в год собиралось с этих огородов.

ОРСы организовали мастерские по пошиву одежды и обуви. Были мастерские, где изготавливались предметы домашнего обихода. Только за 1943-1944 годы ими было сделано 796 тысяч алюминиевых тарелок, почти 5 миллионов ложек, большое число кроватей, железных печек, стаканов, кружек, сотни тысяч других вещей.

ЕДИНЫЙ ПОРЫВ

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин.

В первые дни войны, преодолевая огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, осваивали мужские специальности и с каждым днем повышали свои производственные показатели.

Совет

Им приходилось выполнять непосильную работу в годы войны, и их труд золотыми буквами вписан в героическую летопись Великой Отечественной войны.

Рядом со своими матерями, старшими братьями и сёстрами трудились самые юные граждане нашей страны — пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта.

В напряженной борьбе за хлеб первого военного года активное участие приняли свыше 200 тысяч школьников. Около миллиона трудодней выработали вместе со своими учителями учащиеся старших классов.

В те трудные годы колхозы и совхозы были во многом обязаны юным патриотам.

Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны и обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома германского агрессора и завоевания великой Победы.

Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась ценой огромных жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла внесли весомый вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой Отечественной войне.

Они строили объекты, занимались сельским хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой его туда.

Тяжелые условия жизни, изнуряющая работа, голод, потеря родных, здоровья, возможности учиться — такова была цена победы.

Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после окончания войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства и культуры были удостоены памятных медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как писал Маршал Г.К. Жуков: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам второй мировой войны».

И, несомненно, самоотверженный труд наших бесстрашных, мужественных предков – прекрасный образец для воспитания нынешнего молодого поколения.

Другие новости за 2018 год

Источник: https://nevareaktiv.ru/about/news/2018/vklad-truzhenikov-tyla-v-velikuu-pobedu

Разработка урока по истории «Труженики тыла»

Конкурс: Всероссийская акция «Уроки памяти» Номинация: Конкурс для учителей Скачать: 1177_0.docx

РАЗРАБОТКА УРОКА. Учителя Жердевой Л.Н.

«Труженики тыла в годы ВОВ»

Цели и задачи:

- Ознакомить учащихся с героическим трудом советского народа в годы войны.

- Продолжить формирование умений самостоятельно работать с дополнительной литературой, анализировать исторические факты и делать выводы.

- Показать как происходила перестройка страны на военный лад; какую роль в завоевании победы сыграл героический труд советского народа в тылу;

- Развивать умения видеть ситуацию с различных точек зрения, оценивать целесообразность тех или иных решений;

- Воспитывать чувство патриотизма, понимание подвига нашего народа, проявленного не только на полях сражений, но и в тылу;

1 Организационный момент:

Стремительно летят годы, но время, прошедшее с того момента, как закончилась Великая Отечественная война, только укрепляет чувство патриотизма нашего народа.

Трудно поверить, что прошло уже более 70 лет с момента Победы над фашизмом. Ветераны, прошедшие эту страшную, беспощадную войну, помнят каждый прожитый день на фронте и и в тылу, как будто это было вчера. Они со слезами на глазах рассказывают о пережитом: ранениях, после которых чудом оставались в живых, голоде, невыносимом холоде, сковавшем тело с студёных окопах.

Но самым ярким воспоминанием тех лет у каждого из них связано с тем днём, когда пришла весть о Победе. Сколько радости принесла она всему народу!!!

Неужели война закончилась и наступил мир?

Обратите внимание

С каждым годом ряды ветеранов редеют. Но остаётся память, сложенных из частичек воспоминаний людей, сражавшихся за наше счастливое будущее. Она как печать в душе каждого из нас. Это «память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца.»

2. Вводная часть:

|

Труженикам тыла |

|

Июнь. Далёкий …41 год. Великая война в стране идёт. Не только фронт тогда В военных сводках был. Ковал победу и советский тыл. Трудились в сёлах люди на земле, Весною бороны таская на себе. Чтоб сытым в бой советский шёл солдат, Последнее отдать был каждый рад. В цехах заводов, фабрик, у станков Стояли по четырнадцать часов. И собирали новый самолёт, И танк с конвейера шёл прямо на фронт. И чтоб голодных им не видеть глаз, Несли паёк детишкам каждый раз. А сами, туже затянув ремень, Работали в две смены: ночь и день. Так труженики тыла в ту войну Кормили, одевали всю страну. И я хочу, чтоб подвиг трудовой Был равен нашей славе боевой. В годы Великой Отечественной войны 204 тысячи тружеников тыла были награждены орденами и медалями; 201 труженику тыла было присвоено звание Героя Социалистического труда;

3. Основная часть 22 июня… когда видишь листок с календаря с этим числом, невольно вспоминается уже далёкий 1941 год, быть может, самый трагический в многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, гибель родных людей, героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, до изнеможения труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом – всё это было в 1941 году. Весь народ — и стар, и млад – встали на защиту своей Родины. |

Доклады учащихся (опережающее задание)

Перевод экономики на военные рельсы.

В первые месяцы войны была потеряна огромная территория, к тому же наиболее индустриально развития. На оккупированной врагом территории до войны проживало 40% населения страны, производилось 58% стали и 38% зерна, добывалось 63% угля. Перед руководством страны встала задача перевода экономики станы на военные рельсы.

Важно

Предстояло эвакуировать людей и промышленные предприятия из тех районов, которым угрожала оккупация. Эта задача была решена в кратчайшие сроки. Уже 24 июня 1941 года был создан специальный Совет по эвакуации. В Поволжье, в Сибирь, на Урал, Среднюю Азию и Казахстан к ноябрю 1941 года было перемещено 1523 предприятия.

На новом месте предприятия монтировались и тут же вводились в строй. Нередко, несмотря на морозы, станки работали под открытым небом т. к. на производственных площадках ещё возводили корпуса и прокладывали коммуникации. В строй не только вводились эвакуируемые предприятия, но и строились новые.

На военное производство были переориентированы и многие машиностроительные и станкостроительные заводы, производившие до войны сельскохозяйственную технику и оборудование.

Производство военной техники.

Все усилия были направлены на увеличение выпуска продукции и создание таких танков, самолётов и миномётов, которые по техническим показателям превосходили бы технику врага. Над решением этой задачи трудились множество учёных, конструкторов.

В сентябре 1943 года танкисты получили новый танк ИС, созданный под руководством Котина. Этот танк превосходил по защите немецкий «тигр» в 1.5 раза. Кроме того, он был оснащён мощным вооружением.

Также продолжалась и модернизация среднего танка Т-34, который считался лучшим танком Второй мировой войны, и даже немцы признавали его самым мощным из всех существовавших тогда танков.

Началось массовое производство более совершенных видов самолётов: истребителей Як -9, Як -3, ЛаГг-3, пикирующих бомбардировщиков Ту-2, Пе-2, бронированного штурмовика Ил-2. Если в 1942 г Германии было выпущено1160 самолётов, . в то в СССР – 21 700, это сыграло важную роль в завоевании нашей авиацией господства в воздухе.

Труженики тыла.

С началом войны остро встала проблема рабочих рук. Часть квалифицированных специалистов и конструкторов, трудившихся на военных заводах, получили бронь. Но большинство рабочих были призваны в армию. Их место заняли женщины и дети-подростки.

Совет

На производство привлекались учащиеся ремесленных училищ, служащие, учителя, домохозяйки. Рабочий день удлинился до 11часов при шестидневной неделе. Вводились сверхурочные работы. Отпуска отменялись. Исполнительные органы в конце июля 1941г.

получили право переводить рабочих на другую работу без их согласия. Все трудящиеся военных заводов закреплялись за ними и считались мобилизованными до конца войны. Самовольный уход с предприятия приравнивался к дезертирству и карался сроком заключения от 5 до 8 лет.

Все эти меры, несмотря на их жёсткость, были с пониманием восприняты населением, которое было готово трудится и отдавать все силы во имя победы.

Аналогичные меры были предприняты и в сельском хозяйстве. В колхозах в 1.5 раза был увеличен обязательный минимум трудодней. Был установлен также минимум трудодней и для подростков с 12 лет. В это сложное время, когда большинство мужчин ушли на фронт, женщины, подростки и старики кормили страну.

Они осваивали сельскохозяйственную технику, создавали женские тракторные бригады. От мирных, привычных забот не осталось и следа. Дети рано повзрослели, привыкли к самостоятельной жизни, неделями оставаясь без присмотра родителей.

Сами топили печь, варили немудрёные обеды, управлялись со скотиной В результате, несмотря на огромные потери посевных площадей и скота, всё же удалось обеспечить продовольствием армию и население.

Людей военного времени объединяет одинаково тяжёлое прошлое: постоянное чувство голода, недосыпание, длинный рабочий день, изнурительная работа.

Этап рефлексии : Письмо в 41-й год. (Учащиеся пишут на отдельных листках, которые надо будет свернуть «солдатским треугольником»)

4.Итог занятия:

Колоссальные жертвы, принесённые советским народом во имя свободы и независимости Отечества, напряжённый труд и подвиги в тылу не пропали даром – над врагом была одержана полная победа.

Обратите внимание

Наша тема «Труженики тыла» помогла нам понять, что жизнь людей во время Великой Отечественной войны была очень тяжёлой. Много испытаний пришлось им пережить, но при этом люди не переставали радоваться жизни и надеяться на победу.

Они всегда поддерживали друг друга, помогали в трудную минуту, делились последним куском хлеба, были братьями и сёстрами, связанными узами войны.

Люли никогда не забывали о таких качествах, как взаимовыручка, взаимопомощь, чувство сострадания к другим.

Сохранена авторская орфография и пунктуация

Источник: https://hist.rosuchebnik.ru/article/1177

Актуальность опыта Великой Отечественной войны не подлежит сомнению и на сегодняшний день, поскольку, несмотря на изменение геополитической обстановки, развитие форм и способов вооруженной борьбы, совершенствования вооружения, в том числе основанного на новых физических принципах, основные подходы, заложенные в суровые годы жестокой войны 1941 – 1945 годов, остаются применимы и к сегодняшним реалиям.

Несмотря на вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину 22 июня 1941 года, советский народ встретил эту агрессию мужественно и стойко, что вполне обосновано, так как проведенная руководством страны индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства буквально за 12 лет позволили разоренную Первой мировой и гражданской войнами страну превратить в мощную индустриальную и аграрную державу, добиться полной экономической независимости.

Экономика страны показывала в тот период рекордные темпы роста.

По общему объему промышленной продукции СССР до начала войны вышел на первое место в Европе и второе место в мире (после США).

За три предвоенные пятилетки было построено более 9 тысяч крупнейших промышленных предприятий. Были созданы предприятия металлургической промышленности, добычи нефти, центры машиностроения, цветной металлургии, химической, текстильной, пищевой промышленности, из них значительная часть вновь создаваемой индустриальной базы страны располагалась в удаленных от западной границы районах СССР – на Урале, в Поволжье, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии.

С учетом возрастания угрозы войны все большее значение уделялось созданию современных видов вооружения и военной техники, способных дать отпор агрессорам в случае их нападения. В кратчайшие сроки были созданы авиационное, тракторное машиностроение, в том числе Сталинградский, Харьковский, Ленинградский тракторный заводы, автомобильное и судостроительное производства, составившие основу оборонной промышленности. Одновременно были построены новые и реконструированы старые заводы по производству артиллерийского и стрелкового вооружения, боеприпасов.

Значительно увеличились расходы на оборонную промышленность, которые к 1940 году составили 32 % государственного бюджета страны (56,8 млрд рублей).

Возрос уровень товарного производства сельскохозяйственной продукции в результате проведенной коллективизации сельского хозяйства СССР.

Таким образом, предпринятые советским правительством меры по развитию народного хозяйства Советского Союза позволили с честью выдержать нападение крупнейшей на тот момент армии мира и ее сателлитов на нашу страну, тяжелейшие испытания ужасной войны и обеспечить, в конце концов, победу над фашистской Германией и ее союзниками.

Однако в силу того, что, во-первых, был нарушен Пакт о взаимном ненападении в течение 10 лет, во-вторых, только с 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская обязанность и по ряду других причин в первые месяцы войны Красная Армия претерпела ряд неудач. Враг летом 1941 года уже оккупировал основные западные районы страны. Свыше 80 % всех предприятий оборонной промышленности, в том числе 94 % авиационных заводов, оказались в зоне боевых действий или в прифронтовых районах.

С момента нападения перед советским правительством встала труднейшая задача срочного перевода всех отраслей народного хозяйства на военные рельсы и обеспечения действующей армии современной военной продукцией в условиях резко снизившихся производственных мощностей.

С первых дней войны руководство страны приняло за основу главный военный принцип управления, – единоначалие, положив в основу управления экономикой и армией государства в самый критичный период его существования единый орган – Государственный Комитет Обороны – структуру, постоянно державшую в поле зрения все вопросы жизни и деятельности страны, подчинив их решению главной задачи – достижению победы над врагом.

Избранный председателем Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин, наряду с этим возглавил Народный комиссариат обороны СССР, стал Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, а учетом того, что он до начала войны был генеральным секретарем ЦК ВКП (б) и председателем Совета народных комиссаров СССР, то концентрация власти и ответственности была сосредоточена практически в руках одного человека, что позволило успешно осуществлять руководство, как фронтом, так и тылом, а также внешней политикой.

Советское правительство понимало, что победа будет достигнута не только винтовкой солдата, но и наличием материальных ресурсов страны и героическим подвигом тружеников тыла.

За время войны Государственным Комитетом Обороны было принято почти 10 тысяч постановлений, из которых три четверти принимались по вопросам, касающимся функционирования экономики и организации военного производства, то есть Тыла страны.

Но даже еще до создания Государственного Комитета Обороны был принят ряд стратегических решений для принятия мер по отражению агрессии.

Так, уже 24 июня 1941 года при Совете народных комиссаров СССР был создан Совет по эвакуации – для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей на восток страны – на Урал и за его пределы, в районы, недостижимые для врага.

29 июня 1941 года Советом народных комиссаров СССР и Центральным комитетом ВКП (б) была издана директива партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков, призывающей укрепить Тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность. Лозунг «Все для фронта – все для Победы!» стал главным лозунгом советского народа на все годы Великой Отечественной войны.

За 1941 – 1942 годы из прифронтовых районов вглубь страны были эвакуированы более 10 миллионов человек, свыше 1,5 тысяч крупных промышленных предприятий, множество оборудования, сельскохозяйственной техники, большое количество скота, миллионы тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

Труженики тыла, зачастую на пустом месте, собирали эвакуированное оборудование и незамедлительно приступали к выпуску продукции для фронта, работали, не покладая рук, в условиях голода и холода, на пределе возможностей человека для обеспечения Победы советского народа в борьбе над <фашизмом class=»»>

Масштаб проведенной народом СССР работы сопоставим с подвигами советских солдат в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Уже в 1942 году перевод экономики страны на военные рельсы в целом был завершен и уровень производства продукции военного назначения превысил 86 % по отношению к довоенному периоду.

Военная промышленность страны, достигшая к осени 1942 года значительного развития, не только увеличивала выпуск вооружения и военной техники, но и, благодаря неустанному труду советских ученых и конструкторов, осваивала выпуск новых средств оружия.

Ценой титанических усилий советского народа были решены сложнейшие задачи по увеличению мощностей угольной, металлургической и других видов промышленности, наращивание сырьевой и продовольственной баз на востоке страны.

«Русским чудом» называли западные аналитики тот факт, что наш народ сумел героическим трудом преломить существовавшее на тот период времени ведущее в мире промышленное превосходство фашистского агрессора и победить его в самой страшной войне в истории человечества.

В невиданном объеме и размахе раскрывалось мужество советского народа в годы Великой Отечественной войны!

Созданная в ходе Великой Отечественной войны советская военная экономика сумела превысить мощь и мобильность фашистской Германии. После и немецкие военачальники признавали, что одной из главных их ошибок была недооценка возможностей советского народного хозяйства.

За эти годы тяжелейших испытаний, имея по сравнению с нацистской Германией в 3 раза меньше металла и в 4 раза меньше угля, труженики советского тыла произвели в 2 раза больше самолетов, почти в 1,5 раза больше снарядов, бомб и мин, чем промышленность третьего рейха.

Особо следует отметить огромный вклад в укрепление оборонной мощи страны советских женщин.

Миллионам женщин пришлось овладеть профессиями, которые всегда считались исконно мужскими, не согнувшись под тяжестью всех выпавших на них невзгод. Именно советские женщины вынесли на своих плечах основную тяжесть труда в тылу страны. Достаточно сказать, что в оборонной промышленности значительную часть составляли женщины: 42 % – в авиационной промышленности, 45 % – вооружения, 54 % – боеприпасов.

С 1941 по 1945 годы женщин, овладевших профессией токаря, увеличилось в 2 раза, слесаря – в 3 раза, водителя – в 8 раз.

Даже такой тяжелой мужской профессией как шахтер, женщины овладели вполне успешно. В Кузбассе в 1941 году при потере Донецкого угольного бассейна шахтерами работало более 40 тысяч женщин, а в самом тяжелом для региона 1942 году – более 60 тысяч.

Объективности ради, необходимо отметить, что некоторую роль в материальном обеспечении издержек страны сыграли союзнические поставки.

Однако согласно официальной статистике удельный вес союзнических материальных средств, использованных Красной Армией в Великой Отечественной войне, составил около 4 процентов по отношению к отечественному производству.

Главным связующим звеном между экономикой страны и действующей армией был Тыл Вооруженных Сил СССР, являющийся его составной частью, который выполнял задачи по доведению до войск и поддержанию в исправном состоянии вооружения и военной техники, обеспечению продовольствием, боеприпасами, горючим и другими необходимыми для ведения боевых действий материальными средствами.

К сожалению, к началу Великой Отечественной войны в Красной Армии не существовало единой централизованной системы тылового обеспечения. Структуры центральных органов управления тылом были подчинены шести различным начальствующим субъектам Народного комиссариата обороны СССР и других ведомств:

Главное автобронетанковое управление непосредственно подчинялось Народному комиссару обороны СССР Маршалу Советского Союза С.К.Тимошенко;

первому заместителю Народного комиссара обороны Маршалу Советского Союза С.М.Буденному – Главное интендантское управление (управления продовольственного, обозно-вещевого снабжения и квартирного довольствия), Санитарное и Ветеринарное управления;

начальнику Генерального штаба Красной Армии генералу армии Г.К.Жукову – управления устройства тыла, военных сообщений, горюче-смазочных материалов, автодорожный отдел;

заместителю Народного комиссара обороны Маршалу Советского Союза Г.И.Кулику – Главное артиллерийское управление;

В подчинении Народного комиссариата внутренних дел находились Главное управление строительства аэродромов и Главное управление шоссейных дорог.

Особый железнодорожный корпус подчинялся Народному комиссариату путей сообщения.

Уже первые дни войны показали неэффективность и неуправляемость системы тылового обеспечения войск, что отразилось как на снабжении войск, так и, в особенности, на эвакуации раненых.

Начало войны показало, что разобщенность тыловых служб, отсутствие единого центра проявилось в неуправляемости тыловыми службами стратегического, оперативного и тактического уровня и отсутствии связи.