Ваш вопрос — наш ответ

Временные нормы на выполнение учащимися самостоятельных и контрольных работ

Временные нормы на выполнение учащимися самостоятельных и контрольных работ

Вопрос подробнее:

Подскажите, пожалуйста, каковы временные нормы на выполнение учащимися самостоятельных и контрольных работ по математике в рамках курса Л.Г. Петерсон?

Каковы критерии оценки работ из 4 заданий + 5-е со «*»? Спасибо.

Ответ:

Самостоятельные работы в курсе Л.Г. Петерсон носят обучающий характер, предлагаются на достаточно высоком уровне трудности, но при этом рекомендуется оценивать только успех: то есть, либо «5» (все выполнено), либо по желанию – «4», возможно выставление «4» после качественного выполнения работы над ошибками.

Основная задача самостоятельных работ – потренироваться в применении изучаемого материала, выявить и откорректировать свои затруднения, исправить их, подготовиться к контрольной работе. Поэтому после каждой самостоятельной работы идет раздел «Работа над ошибками».

Учитывая, что большую часть «технической» работы по переписыванию примеров, составлению чертежей, схем к задачам и т.д. «берет на себя» печатная основа, на самостоятельную работу из 4 заданий отводится примерно 10 – 15 минут (задания со звездочками не являются обязательными). При этом и объем самостоятельных работ, и время их выполнения может корректироваться учителем в зависимости от уровня подготовки класса и исходя из основополагающих педагогических принципов системы Л.Г. Петерсон (в частности, принципа психологической комфортности, в соответствии с которым в классе должна быть создана доброжелательная, творческая атмосфера и устранены все стрессообразующие факторы учебного процесса).

Уровень контрольных работ существенно ниже, чем самостоятельных – ведь на выполнение 5 заданий на печатной основе отводится уже не 10 – 15, а 45 минут, при этом все предлагаемые задания ранее уже встречались учащимся в самостоятельных работах. Поэтому каждый ребенок имеет возможность качественно подготовиться к контрольной работе, отработать все задания, с которыми он встретится.

При оценке контрольных работ рекомендуются нормы оценки, традиционно используемые в российской школе: «5» – если все выполнено и работа содержит не более двух недочетов, «4» – если сделано не менее 75% работы, «3» – если сделано не менее 50% работы. Имеется компьютерная программа «Электронные приложения к учебникам математики Л.Г. Петерсон», которая позволяет выявить проблемные зоны, отследить динамику и результативность каждого ребенка по каждому навыку и всей контрольной в сравнении с возрастной группой.

С уважением, зам. директора по научно-методической работе Центра «Школа 2000…»

Марина Андреевна Кубышева

Читайте также:

- Мой ребёнок сдаёт работу со звонком, как и ещё несколько учеников из класса, остальные дописываю работу на перемене, без присмотра учителя.

- Имееть ли право учитель ставить оценку в новую четверть за самостоятельную работу прошлой четверти?

- Имеет ли права снижать оценку по контрольной работе из-за плохого поведения ученика.

- Реально ли это, ведь количество часов явно превысит норму, какая норма существует для этого?

- Аттестатом на отлично

- Хотела узнать сколько контрольных по математике в год должно быть в 6 классе и сколько времени дается на самостоятельные работы?

- Стоит ли хитрить и мудрить в данной ситуации (поиск двух работ-двух зарплат)Спасибо.

- Чем грозит в четверти двойка?

- Но проблема в том, что за год, и конкретно за 4-ю четверть много пропусков по больничному.

- Известно ли оно будет моему новому работодателю?

Какая норма количества самостоятельных работ в одной четверти в 4 классе? Сколько времени выделяется на одну самостоятельную работу?

Ответы на вопрос:

Федеральным законодательством — такие нормативы не устанавливаются. Могут определяться — методикой преподавания этого предмета или внутренними правилами образовательного учреждения.

Вам помог ответ?ДаНет

Уточняйте это. в отделе образования города.

Вам помог ответ?ДаНет

Похожие вопросы

Аттестатом на отлично

У меня в 8 классе в четвертях были четверки. Но год вышел на отлично. Аттестат за 9 класс на отличною влияют ли четверки за четверти 8 класса на получение золотой медали?

Стоит ли хитрить и мудрить в данной ситуации (поиск двух работ-двух зарплат)Спасибо.

Работаю сторожем в колледже. Режим работы сутки через трое. Работа считается основной. Хочу трудоустроится на аналогичную работу по другой трудовой книжке (не совместительство!) Режим работы также сутки/трое. Работа тоже считается основной. У меня налицо переработка, превышение нормы рабочего времени. Будут ли проблемы у предприятий меня трудоустроивших. Какая служба контролирует кадровую работу предприятий. Стоит ли хитрить и мудрить в данной ситуации (поиск двух работ-двух зарплат)Спасибо. Евгений Курец. Крым.

Чем грозит в четверти двойка?

У сына в пятом классе в четверти 2.70 баллов, а за четверть поставила два. Контрольную и поверочную работу на два написал. Чем грозит в четверти двойка?

Известно ли оно будет моему новому работодателю?

Сколько работ я могу иметь по совместительству? У меня есть постоянная работа. И работа по совместительству, но время остается. И я хочу устроиться на еще одну работу по совместительству. Как контролируется количество работ, на которых я работаю. Известно ли оно будет моему новому работодателю?

Обновлено: 21.03.2023

Интересная норма указана в пункте 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10. Это требования к времени, которое ученик должен тратить на выполнение домашнего задания. Так, в документе указано:

Объём домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали:

Норма, конечно, интересная и нужная, только вот авторы СанПиН не пояснили как её выполнять на практике . Получается, что учителя должны совместно регулировать домашнее задание для отдельного класса. А это уже, в принципе, невозможно. Отсюда и ситуации: то все задали много, то мало. Преподавание – процесс творческий. Вдруг учителю захотелось чуть отклониться от программы и задать что-то неординарное. Закон не запрещает. Поэтому, даже если школа и регулирует объём домашних заданий для детей, в любом случае нестандартные ситуации возникать будут.

И если работу учителей ещё хоть как-то можно регламентировать, то работу самого ученика – нет . А ведь скорость выполнения домашнего задания зависит и от самого ученика, и от помощи родителей. Кто-то открыл ГДЗ, списал, и в норму уложился. А кто-то считал сам и потратил больше отведённого времени. Кто-то прочитал стихотворение и сразу его запомнил. А кто-то потратил на его зубрешку весь вечер, ещё и утром встал пораньше, чтобы поучить. Тут уж ни в какие 2 часа не уложишься. И, конечно, творческие работы и проекты. Здесь не один день можно потратить на выполнение.

Конечно, какие-то нормы для объёмов домашних заданий нужны. Чтобы жизнь детей не превращалась в круглосуточную учёбу. Но логичнее устанавливать требования не к времени выполнения, а к объёму задаваемой работы. Например, одна задача и 2 номера примеров по математике, 2 упражнения по русскому языку. Так на темп и работу ученика не придётся ориентироваться, и можно ограничить амбиции отдельных учителей, которые почему-то считают, что школьники изучают только их предмет. Некоторые школы прописывают такие требования в своих локальных актах . Но если таких требований в школе не существует, и родителям остаётся только жаловаться директору и просить принять меры в случаях, когда нагрузка по тому или иному предмету их не устраивает.

Сколько времени на выполнение домашнего задания тратят Ваши дети?

Подскажите, пожалуйста, каковы временные нормы на выполнение учащимися самостоятельных и контрольных работ по математике в рамках курса Л.Г. Петерсон?

Каковы критерии оценки работ из 4 заданий + 5-е со «*»? Спасибо.

Ответ:

Уровень контрольных работ существенно ниже, чем самостоятельных – ведь на выполнение 5 заданий на печатной основе отводится уже не 10 – 15, а 45 минут, при этом все предлагаемые задания ранее уже встречались учащимся в самостоятельных работах. Поэтому каждый ребенок имеет возможность качественно подготовиться к контрольной работе, отработать все задания, с которыми он встретится.

С уважением, зам. директора по научно-методической работе Центра «Школа 2000. »

Марина Андреевна Кубышева

Рот свой завали иshак туnoрылый, иди в дурку, где такие как ты и сидят, которых не понимают как должны проводиться самостоятельные работы и контрольные, училка старая ей уже всё, на пенстю balбес бл

20 минут — нормально для самостоятельной, но это, конечно, не всем детям подходит. Скажите дочке, чтобы не переживала из-за ерунды.

Если самостоятельная по недавней теме, то длится должна 15-20 минут. А если самостоятельная по нескольким темам сразу то длится весь урок.

В каком классе ваша дочь?

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

О КОЛИЧЕСТВЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ,

НОРМАХ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ВЕДЕНИЕМ ФГОС НОО

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

3. Положение призвано:

Ø обеспечить в школе объективную оценку знаний каждого учащегося в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по учебному плану;

Ø поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса.

Количество контрольных работ в начальной школе:

Классы

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

9/ один раз в месяц

9/ один раз в месяц

9/ один раз в месяц

Математика

9/ один раз в месяц

9/ один раз в месяц

9/ один раз в месяц

Литературное чтение

Административный контрольный тест (годовой) – 1ч.

Норма чтения в минуту

Окружающий мир

Административный контрольный тест (годовой) – 1ч.

Технология

Административный контрольный тест (годовой) – 1ч.

ИЗО

Выставка работ (годовая)

Музыка

Отчётный концерт (годовая) -1ч.

Примечание:

В 4 четверти в 1, 2, 3, 4 классах по русскому и математике административные годовые контрольные работы проводятся на второй недели мая. (административных контрольных работ 1 за год по русскому языку и математике).

Данные работы указанные в таблице прописывать как контрольные в календарно- тематическом планировании, все остальные прописывать как проверочные или самостоятельные.

Оценка письменных работ по математике

Работа, состоящая из примеров:

норма: 2 кл. -15 примеров

3 кл. — 20 примеров

4 кл. — 28 примеров

Работа, состоящая из задач:

норма: 2 кл.- 3 — 4 задачи

3 кл. – 4 — 5 задач

4 кл. — 5 — 6 задач

Комбинированная работа :

Контрольный математический диктант :

Грубые ошибки:

Вычислительные ошибки в примерах и задачах.

Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.

Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).

Не решенная до конца задача или пример Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:

Нерациональный прием вычислений.

Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. Неверно сформулированный ответ задачи.

Неправильное списывание данных (чисел, знаков). Недоведение до конца преобразований.

Проверочная и самостоятельная работа

Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся.

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает помощь учителя.

Цель работы: закрепление знаний; углубление знаний;

проверка домашнего задания.

Перед началом работы учитель должен сообщить детям:

1. цель задания;

2. время, отведенное на задания;

3. в какой форме оно должно быть выполнено;

4. как оформить результат;

Контрольная работа

Ø задания должны быть одного уровня для всего класса;

Ø оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;

Оценка письменных работ по русскому языку

Грамматическое задание

— недочет (2 недочета = 1 ошибка

Контрольное списывание (плюс 10 слов к норме контрольного диктанта)

Допустимое количество ошибок

Один недочет графического характера.

1 — 2 исправления

Словарный диктант

Изложение

Примечание

Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Во 2-4 классах работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке диктанта.

Оценеа техники чтения

В начальной школе один раз в полугодие проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.

Нормы техники чтения (слов/мин.)

1 полугодие

2 полугодие

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);

- неправильная постановка ударений (более двух);

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

- не более двух неправильных ударений;

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения

- слов при чтении вслух;

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;

- неточности при формулировке основной мысли произведения;

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения начального образования:

- способ чтения – чтение целыми словами;

- правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения;

- скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;

- установка на постепенное увеличение скорости чтения.

1-й класс. Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.

2-й класс. Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.

3-й класс. Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.

4-й класс. Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.

Читайте также:

- Морально этические нормы правила и принципы профессионального сестринского поведения кратко

- Положение об ускоренном обучении в школе по новому закону об образовании

- Индивидуальная работа в начальной школе картотека с целями по фгос

- Правила русского языка в стихах для начальной школы иванова капустюк

- Сравнительный метод это кратко

Сколько времени у студентов уходит на самостоятельную работу?

Принято считать, что посещение лекций играет важную роль в процессе обучения.

Преподаватель может быстро и доступно донести материал до аудитории, а студенты, в свою очередь, могут задать уточняющие вопросы. Такого рода взаимодействие должно повысить эффективность усвоения нового материала. К сожалению, так бывает не всегда. На некоторые дисциплины отводится катастрофически мало лекционных часов. Донести нужный материал в такие сжатые сроки невозможно, поэтому преподавателям зачастую приходится просить студентов самостоятельно проработать какую-то его часть. И тут возникает сложность, связанная с неоднородностью восприятия учебного материала. То, насколько хорошо или плохо удалось проанализировать новую тему – ответственность каждого отдельного студента. Но не стоит игнорировать тот факт, что интерпретировать одни и те же данные можно по-разному.

18:27 Сегодня

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Овчинникова Л.П.

1

Михелькевич В.Н.

2

Коркина С.В.

1

1 ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»

2 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

В данной статье рассматриваются вопросы оптимизации нормирования времени самостоятельной работы студентов. Представлена модель дуального управления самостоятельной работой студентов, содержащая два канала управления: педагогического управления самостоятельной работой студентов и индивидуального самоуправления самостоятельной работой студента. В учебных планах высшей школы доминирующее место отводится самостоятельной учебной деятельности студентов, однако в научной педагогической литературе вопросам нормирования и планирования самостоятельной работы не уделяется должного внимания. Авторы приводят результаты исследования по оптимизации нормирования самостоятельной работы студентов. Процесс оптимизации нормирования времени осуществляется в два этапа: сначала оптимизируется среднестатистическая временная нагрузка студентов по каждой из дисциплин, изучаемых ими в данном семестре, а затем, на основании оптимизированных среднестатистических данных и личностных предпочтений и способностей студентов к изучаемым дисциплинам, корректируются и устанавливаются индивидуальные нормы. Результаты проведенной оптимизации на первом этапе используются для составления графиков выполнения и аттестации самостоятельной работы студентов, а также для набора текстов учебного материала и количества заданий, выдаваемых на самостоятельное изучение с учетом их трудоемкости. В статье также рассматривается методика индивидуального нормирования загрузки студентов по всем учебным дисциплинам данного семестра. Установлено, что среднестатистическими нормами могут воспользоваться лишь 35-40% контингента студентов, другим студентам в силу их интересов и наклонностей к тем или иным предметам, исходного уровня освоения конкретной учебной дисциплины необходимо скорректировать предлагаемые им среднестатистические нормы загрузки. Результаты второго этапа оптимизации самостоятельной работы студентов используются для составления индивидуальных (недельных, семестровых) графиков выполнения самостоятельной работы.

нормирование

самостоятельная работа студентов

дуальная модель

нормы времени

1. Морозова Н.А. Организация самостоятельной работы студентов в условиях проектирования ООП ВПО, реализующих требования ФГОС ВПО // Образовательный модуль для программы повышения квалификации преподавателей вузов в области проектирования ООП, реализующих ФГОС ВПО. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. – 72 с.

2. Михелькевич В.Н., Овчинникова Л.П. Самоуправляемая самостоятельная учебная деятельность студентов и условия обеспечения ее эффективности // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2.; URL: http://science-education.ru/ru/article/viewid=26267 (дата обращения: 06.08.2018).

3. Михелькевич В.Н., Овчинникова Л.П. Условия эффективного функционирования системы самоуправляемой индивидуальной самостоятельной учебно-познавательной деятельности студента-заочника // Вестник СамГТУ. – 2013. – № 2 (20). – С. 166–173.

4. Методические указания по организации обучения студентов высших учебных заведений (гигиенические и медицинские вопросы) № 10-11/9 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11046.htm (дата обращения: 24.05.2018).

5. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. – М.: Высшая школа, 1975. – 316 с.

6. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол. авторов под ред. Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. – 432 с.

7. Методика преподавания в высшей школе: учеб.-практич. пособие / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. – М.: Юрайт, 2014. – 315 с.

Проблема системы управления самостоятельной работой студентов технических вузов приобрела в настоящее время весьма актуальное направление. Это обусловлено как большим объемом самостоятельной работы студентов очной формы обучения, так и расширяющими масштабами применения систем дистанционного и онлайн-образования. Именно этим можно объяснить большое количество статей в научных журналах, посвященных вопросам рациональной организации самостоятельной работы студентов. Однако данные публикаций ограничиваются, как правило, обсуждением локальных задач управления самостоятельной работой студентов, вопросам же нормирования и планирования самостоятельной работы, к сожалению, не уделяется достаточного внимания [1].

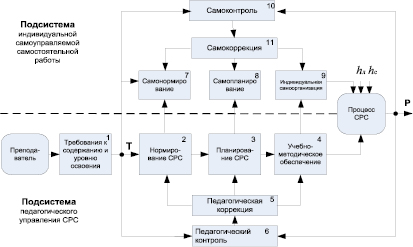

В наших публикациях [2, 3] показано, что в общем случае управление самостоятельной работой студентов имеет дуальный характер и осуществляется по двум каналам: каналу педагогического управления и каналу индивидуального самоуправления деятельностью каждого студента. Соответственно, модель системы дуального управления самостоятельной работой содержит в каждой из вышеназванных систем по три последовательных взаимосвязанных блока: нормирование, планирование и организация самостоятельной работы в подсистеме педагогического управления и самонормирование, самопланирование и самоорганизация учебной деятельности в подсистеме индивидуального управления самостоятельной работой (рис. 1).

Рис. 1. Модель дуального управления самостоятельной работой студентов

Целью исследования, рассматриваемого в данной статье, является только один из начальных элементов указанных подсистем: элемент педагогического нормирования и индивидуального самонормирования самостоятельной работы студентов. Этот элемент является наиболее ответственным и целезадающим, определяющим успешность всей самостоятельной деятельности студента.

Рассмотрим подсистему педагогического управления самостоятельной работой студентов. Работу нормирования по определению выполняют деканаты факультетов, а осуществляют экспертные сообщества, в состав которого включаются члены научно-методической комиссии факультета и преподаватели кафедр, которые в данном семестре проводят занятия по i-м дисциплинам. И дисциплин может быть в семестре от 6 и более. Они на основании имеющегося педагогического опыта по загрузке студентов самостоятельной работой, обладая данными хронометража по трудоемкости выполнения самостоятельной работы и экспертных исследований по недельным затратам времени студентов на самостоятельную работу устанавливают среднестатистический нормированный суммарный объем аудиторного учебного времени студентов в неделю и внеаудиторного рабочего времени, отведенного на самостоятельную работу в неделю. В зависимости от условий и традиций конкретного вуза этот объем составляет в пределах 24–32 ч в неделю.

Исходя из психолого-педагогических возможностей студентов и во избежание стрессовой нагрузки (Qпн) полная недельная оптимальная загрузка студентов учебной аудиторной и самостоятельной работой составляет 54 ч [4].

В настоящее время, когда учебные планы подготовки специалистов или бакалавров разрабатываются вузами, объем часов аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных занятий, семинаров) и самостоятельной работы студентов устанавливаются экспертами (преподавателями, методистами) субъективно, по сути дела интуитивно, с учетом субъективного опыта разработчиков учебного плана, без проведения хронометража или анкетирования затрат времени на освоение учебного материала.

Вследствие этого, в ряде случаев, количество часов, выносимых на самостоятельную работу студентов, оказывается больше нормированной загрузки студентов. Одной из очевидных причин фактического перераспределения затрат времени студентов на самостоятельную работу по отдельным дисциплинам, а также их суммарной перегрузки является недостаточное обоснование нормируемых соответствующими кафедрами объемов заданий и их трудоемкости. Пути и методы устранения этой причины представляют собой вполне самостоятельную организационно-методическую задачу.

Анализируя подсистему индивидуального управления самостоятельной работой, следует сказать, что индивидуальные качества студентов проявляются в затратах времени на выполнение самостоятельной работы по отдельным учебным дисциплинам. Дело в том, что разные уровни подготовленности студентов и различия в их познавательных интересах требуют разных затрат времени на самостоятельную учебную деятельность.

Материалы и методы исследования

В качестве примера рассмотрим суточный баланс времени студентов очной формы обучения, который был выявлен нами методом анкетирования. В разработанной анкете респондентам предлагалось ответить на вопросы: сколько времени они затрачивают на обучение в вузе, на самостоятельную внеаудиторную работу, на транспортные издержки, рекреацию, на досуг и культурные мероприятия, на сон. В экспертных исследованиях приняло участие 125 человек 2-го курса направления подготовки «Подвижной состав железных дорог» Самарского государственного университета путей сообщения.

В результате статистической обработки полученных экспертных данных установлено, что около трети опрошенных студентов занимаются учебной деятельностью с перегрузкой, составляющей более 9 ч, что значительно превышает среднестатистический норматив. В рамках же установленного среднестатистического норматива времени занимаются самостоятельной учебной деятельностью 37 % обучающихся из 125 исследованных студентов. В то же время часть студентов работает с определенной недогрузкой, т.е. избирательно подходит к выполнению самостоятельной работы дома (например, готовятся не все вопросы к семинарскому занятию или задание, выданное заранее, выполняется не полностью).

Из вышеизложенного следует, что примерно, 2/3 студентов должны заниматься индивидуальным нормированием времени на подготовку по каждой дисциплине.

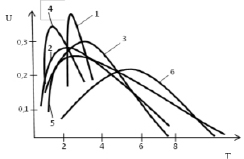

Весьма важно заметить, что учебные дисциплины имеют различную трудоемкость и по-разному воспринимаются студентами. Одни студентам предпочитают гуманитарные науки (они легко запоминают даты, числа, события, с удовольствием читают), другим студентам легче даются естественнонаучные дисциплины или профессионального цикла. Немало студентов, которым нелегко (по разным причинам) изучать все дисциплины, что требует значительных временных затрат. Респондентам были представлены анкеты, содержащие следующие вопросы: сколько времени они затрачивают по подготовку по каждой дисциплине в течение учебной недели, занимаясь самостоятельно учебной деятельностью, что отражают гистограммы, приведенные на рис. 2, где T – это время, затраченное на самостоятельную подготовку по каждой дисциплине, а по U – относительное число студентов.

Рис. 2. Гистограммы распределения загрузки студентов внеаудиторной самостоятельной работой

Результаты исследования и их обсуждение

На основании проведенных экспертных исследований с той же выборкой студентов методом анкетирования было определено, как много времени затрачивают студенты на самостоятельную работу по каждой из дисциплин, изучаемых в данном семестре, и построена гистограмма распределения загрузки студентов внеаудиторной самостоятельной работой.

На рис. 2 показано, что затраты на каждую дисциплину характеризуются совершенно различными значениями дисперсии: по философии (кривая 1); высшей математике (кривая 2); физике (кривая 3); иностранному языку (кривая 4); культурологии (кривая 5); теоретической механике (кривая 6).

Анализ гистограмм, представленных на рис. 2, показывает, что затраты времени на каждую дисциплину характеризуются разными значениями дисперсии: для одних дисциплин (философия и иностранный язык) дисперсия мала, для других (теоретическая механика) – весьма существенна. Так, если затраты времени на самостоятельную работу по высшей математике составляют 3, 4 часа, что значительно меньше нормированного среднестатистического показателя, реальные затраты времени на самостоятельную работу по дисциплине «теоретическая механика» превышают среднестатистическую нормированную загрузку. Аналогичная картина наблюдается с превышением времени на самостоятельную работу по физике.

Из анализа гистограмм следует, что сумма фактических затрат времени по всем шести дисциплинам совпадает с нормированным среднестатистическим суммарным объемом, где qci – недельная загрузка студента самостоятельной работой по i-й дисциплине, где i = 1, 2, 3,…n – наименование учебных дисциплин в данном семестре.

Нормативный объем времени на самостоятельную работу студентов

Qnс = Qан – qci; 54 – 6 = 18 ч,

это пороговое значение нормирования самостоятельной работы студентов, не вызывающее стресс, и является критерием оптимизации [5].

Установленные среднестатистические нормы загрузки студентов по каждой из i-х дисциплин, изучаемых в данном семестре, qci – доводятся до сведения студентов. Одновременно им даются рекомендации по оценке этих норм с учетом исходного уровня подготовленности студентов по изучаемым дисциплинам, их интересов и мотивов к освоению дисциплин, а также выявляется необходимость корректировки нормирования по определенным дисциплинам.

С учетом указанных индивидуальных свойств и наклонностей суммарные индивидуальные нормы загрузки студентов по всем i-м дисциплинам не должны превышать установленных значений Qnс = 18 ч. Именно эти индивидуальные нормы загрузки должны быть положены в основу составления индивидуальных недельных и семестровых графиков работы студентов.

Анализируя нормирование индивидуальной загрузки студентов самостоятельной работой, надо отметить, что среднестатистическими нормами qci могут воспользоваться лишь 35–40 % от выборки потока. Другие студенты должны заняться индивидуальным нормированием [6].

Студентам, которые затрачивают слишком много времени на освоение минимально нормированной информации, следует дать рекомендации по применению более эффективных методических приемов выполнения внеаудиторных заданий. Студентам, у которых фактические затраты времени на освоение наиболее определяющих учебных дисциплин менее оптимизированы во избежание режима информационной недогрузки, обусловливающего затухание академической активности, целесообразно увеличить загрузку по этим дисциплинам – либо за счет большего объема информации, либо за счет повышения трудоемкости [7].

Для эффективного использования оптимальных значений индивидуального нормирования при организации самостоятельной работы студентов в течение рассматриваемого семестра необходимо в самом начале семестра выявить для каждого студента минимально доступный уровень нормированной среднестатистической информации с коэффициентом трудоемкости. И сделать это можно, например, с помощью заранее разработанных по каждой конкретной дисциплине простейших тестов.

На контрольных точках семестра (аттестации) ведущие преподаватели выявляют фактическую загрузку студентов по своим дисциплинам. Это может служить основанием для повторной корректировки индивидуально нормированных коэффициентов загрузки, а также для проведения более глубокой индивидуальной работы со студентами, фактическая загрузка самостоятельной работой которых существенно отличается от оптимизированной загрузки.

Выводы

На основании представленных в статье исследований можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Проблема нормирования времени, отводимого на самостоятельную работу студентов (как суммарного, так и по дисциплинам с учетом их трудоемкости), весьма актуальна, поскольку она во многом определяет эффективность организации учебного процесса и успешность учебно-познавательной деятельности студентов.

2. Объем времени, отводимого на самостоятельную работу студентов учебными планами по каждой qci дисциплине, должен быть обоснован результатами заранее проведенного хронометража или экспертных исследований.

3. Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов целесообразно вместо традиционного приближенного эвристического метода нормирования самостоятельной работы студентов использовать инновационный научно обоснованный метод многофакторной оптимизации нормирования загрузки студентов по дисциплинам данного семестра с учетом их трудоемкости, выявляемой путем экспертных исследований и хронометража.

4. Чтобы добиться эффективного функционирования подсистемы самоуправляемой индивидуальной самостоятельной работы студентов, необходимо разработать рекомендации для студентов по индивидуальному нормированию временных затрат на самостоятельную работу по дисциплинам, а также составлению семестровых и недельных индивидуальных графиков самостоятельной работы студентов.

Библиографическая ссылка

Овчинникова Л.П., Михелькевич В.Н., Коркина С.В. ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 8.

– С. 204-208;

URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=37146 (дата обращения: 22.03.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)