Понятие экономической информации, структурные единицы информации.

Под информацией

первоначально понимались сведения,

передаваемые людьми устным и письменным

способами, с помощью условных сигналов

и технических средств, то есть существует

два вида информации: информация, связанная

с техническими средствами, и информация,

связанная с объектами живой природы. С

середины ХХ века информация является

общенаучным понятием, включающим в

себя: обмен сведениями между людьми,

человеком и автоматом, автоматом и

автоматом; обмен сигналами в живом и

растительном мире; передачу признаков

от клетки к клетке, от организма к

организму. Таким образом, информация

является средством, характеризующим

взаимоотношение и состояние объектов.

Поэтому, в широком

понимании, информация — это совокупность

любых полезных сведений, дающих

представление о материи и процессах,

которые в ней происходят. В переводе с

латинского языка информация — это

сообщение, сигнал. Зарегистрированные

сигналы — это данные, несущие в себе

информацию о событиях, происходящих в

материальном мире.

Возможно поэтому,

с появлением науки кибернетики понятие

информация рассматривают как средство,

характеризующее состояние объектов,

как соотношение между данными и их

пользователем в процессе управления,

или просто как некоторая совокупность

полезных данных являющаяся основой для

управления.

Понятие, роль и значение экономической информации

Информацию различают

по отраслям человеческих знаний. Поэтому

в зависимости от сферы использования,

информация может быть политической,

социологической, исторической,

технической, генетической, экономической.

Причем, экономическая информация

наиболее массовая и составляет примерно

70% от общего объема информации.

Под

экономической информацией

понимается информация, характеризующая

производственные отношения в обществе,

т.е. совокупность сведений о хозяйственной

деятельности отдельных предприятий,

их подразделений, отрасли в целом. К

ней относятся сведения экономической

системы о процессах производства,

материальных и трудовых ресурсах,

процессах управления производством,

финансовых процессах. Другими словами,

экономическая информация — это совокупность

полезных данных сферы экономики,

отображающие через систему натуральных,

стоимостных и трудовых показателей

плановую и фактическую

производственно-хозяйственную

деятельность и взаимосвязь между

управляющим и управляемым объектами.

К экономической

информации предъявляются следующие

требования:

-

Точность

информации обеспечивает ее однозначное

восприятие всеми потребителями. -

Достоверность

определяет допустимый уровень искажения,

как поступающей, так и результатной

информации, при котором сохраняется

эффективность функционирования системы. -

Оперативность

отражает актуальность информации для

необходимых расчетов и принятия решений

в изменившихся условиях.

Логическая структура экономической информации

Экономическая

информация имеет дискретный характер,

т.е. может быть представлена как

совокупность отдельных структурных

единиц информации. Выделяют простые и

сложные информационные совокупности.

Простые – не поддаются дроблению,

сложные – образуются сочетанием

различных элементов.

Реквизит

– простейшая структурная единица

информации, неделимая на смысловом

уровне, отражающая количественную или

качественную характеристику объекта.

Различают два вида реквизитов:

реквизит-признак и реквизит-основание.

Реквизит-признак

– содержит качественную характеристику

объекта, имеют цифровое или символьное

обозначение. (Например, наименование

предприятия, его код, номер документа,

номер счета, дата) Над реквизитом-признаком

выполняются только логические операции

(например: сортировка, выборка).

Реквизит-основание

– содержит количественную характеристику

объекта (например: количество, сумма,

расценки). С ними можно производить

арифметические действия, они, как

правило, имеют числовое значение.

Каждый реквизит

имеет форму и содержание. Форма – это

наименование реквизита, например

«наименование продукции», «количество».

Содержание

отражает конкретное значение реквизита.

Одной форме могут соответствовать

несколько содержаний.

Например:

«Наименование продукции» — печенье,

пряники, вафли.

В АИТ выделение

реквизитов необходимо для определения

объемов информации, организации ее

ввода в компьютер, формирования базы

данных.

Классификация

реквизитов:

-

по характеристике

свойств: основания и признаки; -

по значимости:

обязательные и необязательные; -

по стабильности:

постоянные и переменные; -

по индикации:

алфавитные, цифровые и алфавитно-цифровые; -

по назначению в

технологическом процесс: специальные,

справочные, группировочные.

Справочные

реквизиты

характеризуют основания. Например,

дата, наименование подразделения,

материала; фамилия, имя, отчество

работника). Позволяют отличать одно

сообщение от другого.

Группировочные

реквизиты

ограничивают содержание основания.

Например, табельный номер работника:

ему соответствует сумма з/пл работника

к выдаче; номенклатурный номер –

стоимость материальной ценности на

складе. Это ключевые признаки. С их

помощью после логической и арифметической

обработки данных получают показатели

в виде итогов. Например, сумма з/пл по

ведомости; наличие материалов на складе

по оборотно-сальдовой ведомости – на

сумму. Группировочные реквизиты также

служат для объединения однородной

информации для последующих расчетов.

Пример тот же, наличие материалов на

складе, но по группе материалов

(компьютерные столы).

Специальные

реквизиты –

это реквизиты, применение которых

необходимо только в условиях обработки

на ЭВМ. Например, скорость передачи

данных по модему (или пропускная

способность коммутационной сети?) –

33600 бод (или бит/сек.); ввод с данных с

дискеты А:;

номер кластера на магнитном диске при

проверке на вирусы.

Составные

единицы информации (СЕИ):

Показатель

– минимальная СЕИ, сохраняющая

информативность (имеющая экономический

смысл), представляет собой сочетание

одного реквизита-основания и относящихся

к нему реквизитов-признаков. Показатель

является минимальной совокупностью,

достаточной для образования документа.

Документ

– СЕИ, которая представлена на материальном

носителе (бумажном или электронном) и

имеет самостоятельное значение.

Документы, характеризующие производственную

деятельность, содержат большое количество

показателей.

Информационный

массив (файл)

– представляет собой основную структурную

единицу при автоматизированной обработке

данных, является основой для создания

баз данных. В массиве содержится группа

однородных документов, объединенных

по определенному признаку.

Информационный

поток –

совокупность информационных массивов,

образуемых при решении конкретной

экономической задачи.

Информационная

подсистема

– объединяет информацию, относящуюся

к какому-либо блоку управления (бухучет,

Финансы, материально-техническое

снабжение, сбыт).

Информационная

система –

структурная единица высшего уровня –

соотносится с каким-либо экономическим

объектом (предприятием, фирмой, банком).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Логическая структура экономической информации

Экономическая информация имеет дискретный характер, т.е. может быть представлена как совокупность отдельных структурных единиц информации.

Выделяют простые и сложные информационные совокупности.

Реквизит – простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику объекта. Различают два вида реквизитов: реквизит-признак и реквизит-основание.

Реквизит-признак – содержит качественную характеристику объекта, имеют цифровое или символьное обозначение. (Например, наименование предприятия, его код, номер документа, номер счета, дата) Над реквизитом-признаком выполняются только логические операции (например: сортировка, выборка).

Реквизит-основание – содержит количественную характеристику объекта (например: количество, сумма, расценки). С ними можно производить арифметические действия, они, как правило, имеют числовое значение.

Пример: 20кгпеченья. Здесь 3 реквизита.

Реквизиты-признаки – кг, печенье.

Каждый реквизит имеет форму и содержание.

Форма – это наименование реквизита.

Содержание отражает конкретное значение реквизита. Одной форме могут соответствовать несколько содержаний.

| Форма | Содержание |

| Количество | 20, 50, 100 |

| Единицы измерения | кг, г |

| Наименование продукции | печенье, вафли, пряники |

Реквизиты классифицируются еще по некоторым признакам:

— по значимости (обязательные и необязательные);

— по стабильности (постоянные, переменные);

— по способам обработки (обрабатываемые и необрабатываемые);

орабатываемые реквизиты: реквизиты-основания, группировочные реквизиты. Они подвергаются арифметической и логической обработке.

— по назначению (справочные, группировочные, специальные).

Справочные реквизиты характеризуют признаки. Например, дата, наименование подразделения, материала; фамилия, имя, отчество работника). Позволяют отличать одно сообщение от другого.

Группировочные реквизиты. Это ключевые признаки. С их помощью после логической и арифметической обработки данных получают показатели в виде итогов. Например, сумма з/пл по ведомости; наличие материалов на складе по оборотно-сальдовой ведомости – на сумму.

Специальные реквизиты – это реквизиты, применение которых необходимо только в условиях обработки на ПЭВМ. Например, скорость передачи данных по модему (или пропускная способность коммутационной сети?) – 33600 бод (или бит/сек.); ввод данных с дискеты А:; номер кластера на магнитном диске при проверке на вирусы.

В АИТ выделение реквизитов необходимо для определения объемов информации, организации ее ввода в компьютер, формирования базы данных.

Однако отдельные реквизиты не имеют экономического смысла, поэтому их объединяют в совокупности более высокого уровня.

Составные единицы информации (СЕИ):Показатель, Документ, Информационный массив, Информационный поток, Информационная подсистема, Информационная система.

Показатель – минимальная СЕИ, сохраняющая информативность (имеющая экономический смысл), представляет собой сочетание одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков.

Показатель является минимальной совокупностью, достаточной для образования документа.

Пример показателя:

Сумма заработной платы работникам Хлебозавода «2 за октябрь 20011 года составила 500 000 рублей.

Одно основание – 500 000, все остальные – реквизиты-признаки.

| Форма | Содержание |

| Объект изучения | работники |

| Состояние действия | начисленная заработная плата |

| Место действия | Хлебозавод №2 |

| Время действия | октябрь 2011 г |

| Единица измерения | рубли |

| Суммовая характеристика объекта изучения | 500 000 |

Документ – СЕИ, которая представлена на материальном носителе (бумажном или электронном) и имеет самостоятельное значение. Документы, характеризующие производственную деятельность, содержат большое количество показателей.

Рассмотрим более подробно документ, который является основным носителем информации в ИС, состоит из логически связанных реквизитов и показателей.

Форма (макет) документаопределяет расположение и формат значений реквизитов. Типовая форма документа содержит части: заголовочную (зона общих признаков); содержательную; оформляющую (зона подписей).

Заголовочная частьдокумента включает постоянные, справочные и группировочные реквизиты, идентифицирующие форму и отдельный экземпляр документа. К ним относятся: наименование ИС, наименование и код документа, код формы, дата выписки документа.

Содержательная частьдокумента может иметь различное представление:

— линейное, реквизиты (показатели) размещаются последовательно по строкам, для каждого реквизита предусматривается место для записи его наименования (сверху)и содержания (снизу);

— анкетное, реквизиты (показатели) располагаются вертикально, каждая строка документа отводится для одного реквизита или показателя (слева размещается наименование реквизита, справа – его значение);

— табличное, реквизиты (показатели) располагаются в виде таблицы, по одному и тому же реквизиту может быть записано несколько значений, имеются итоговые строки;

Оформляющая часть документа содержит реквизиты, придающие ему правовую силу: дата составления документа, подписи лиц, удостоверяющих документ.

Жизненный цикл документа – это интервал времени от момента создания до момента сдачи документа в архив или уничтожения. Между этими моментами осуществляется движение документа – документооборот, происходит обработка и использование документа для целей управления.

1) Согласно длительности жизненного цикла различают:

— документы длительного срока пользования; содержат нормативно-справочную или условно-постоянную информацию, сохраняющую свою актуальность для многократного решения задач;

— документы короткого срока пользования, содержат оперативную информацию, актуальную для однократного решения задач.

2) В соответствии с содержанием операций обработки и схемой документооборота, документы по отношению к конкретной задаче делятся на первичные и производные, содержащие результаты ее обработки.

3) В зависимости от функции управления, для которой используются документы, различают: нормативные, плановые, учетные, расчетные, аналитические другие виды документов.

(Проектирование ПД и результатных документов самостоятельно).

Пример:

При обследовании участка учета материальных ценностей установлено, что ежемесячно в строительном управлении составляется примерно 250 накладных на внутреннее перемещение материальных ценностей. В каждой накладной в среднем заполняется по 8 строк. Накладная выписывается на складе – отправителе в двух экземплярах, один из которых остается на складе – отправителе, другой – передается получателю.

| Наименование реквизита | Тип | Значность | Основание или признак | Постоянные или переменные | Обрабатываемый или необрабатываемый |

| Зона общих признаков: | |||||

| Предприятие | символьный | Признак | Постоянный | Необрабатываемый | |

| Вид операции | числовой | Признак | Постоянный | Обрабатываемый | |

| Склад-отправитель | числовой | Признак | Постоянный | Обрабатываемый | |

| Склад-получатель | числовой | Признак | Постоянный | Обрабатываемый | |

| Дата | дата | Признак | Переменный | Обрабатываемый | |

| Содержательная зона: | |||||

| Корреспондирующий счет | числовой | 6*8=48 | Признак | Постоянный | Обрабатываемый |

| Номенклатурный номер | числовой | 4*8=32 | Признак | Постоянный | Необрабатываемый |

| Наименование материала | символьный | 20*8=160 | Признак | Постоянный | Необрабатываемый |

| Единицы измерения | символьный | 2*8=16 | Признак | Постоянный | Необрабатываемый |

| Количество | числовой | 6*8=48 | Основание | Переменный | Обрабатываемый |

| Цена | числовой | 3,2*8=48 | Основание | Переменный | Обрабатываемый |

| Сумма | числовой | 5,2*8=64 | Основание | Переменный | Обрабатываемый |

| Зона подписей: | |||||

| Отпустил | символьный | Признак | Постоянный | Необрабатываемый | |

| Принял | символьный | Признак | Постоянный | Необрабатываемый | |

| Всего реквизитов-14 | Всего символов-494 |

Определить объем информации в символах, битах, байтах, Кбайтах.

Объем информации в символах: 494*250*2=247000

Объем информации в байтах: 1 символ=1 байт → 247000 байт

Объем информации в битах: 1 байт=8бит → 247000*8=1976000

Объем информации в Кбайтах: 1Кбайт=1024байт → 247000/1024=241,2

Информационный массив (файл) – представляет собой основную структурную единицу при автоматизированной обработке данных, является основой для создания баз данных. В массиве содержится группа однородных документов, объединенных по определенному признаку.

Структурные единицы массива на магнитном носителе:

Символ – самая малая структурная единица. Символ – буква, цифра или любой допустимый в ЭВМ знак.

Поле – объединение символов. Например: Фамилия, Имя работника, Наименование материала.

Запись – совокупность полей. Одна строка в документе.

Массив – совокупность записей, одинаковых по структуре, но разных по содержанию.

Пример. Входной массив «Сотрудники»

Источник

Классификация и основные свойства единиц информации.

Организационно-экономическая информация может быть представлена совокупностью отдельных структурных единиц информации. Существуют две основные единицы информации:

-составная единица информации (СЕИ).

Единица информации характеризуется именем, структурой, значением, а так же допустимыми операциями над ними.

Имя – уникальное наименование в процессе обработки информации.

Структура – ее реквизитный состав с учетом иерархического вхождения в нее единиц информации более низкого уровня.

Операции над структурой единицы информации:

Композиция – объединение различных по структуре единиц информации в новую структуру и новое множество значений.

Декомпозиция – дробление единиц информации на несовпадающие по структуре части.

Операции нормализация, свертка и выборка будут рассмотрены ниже.

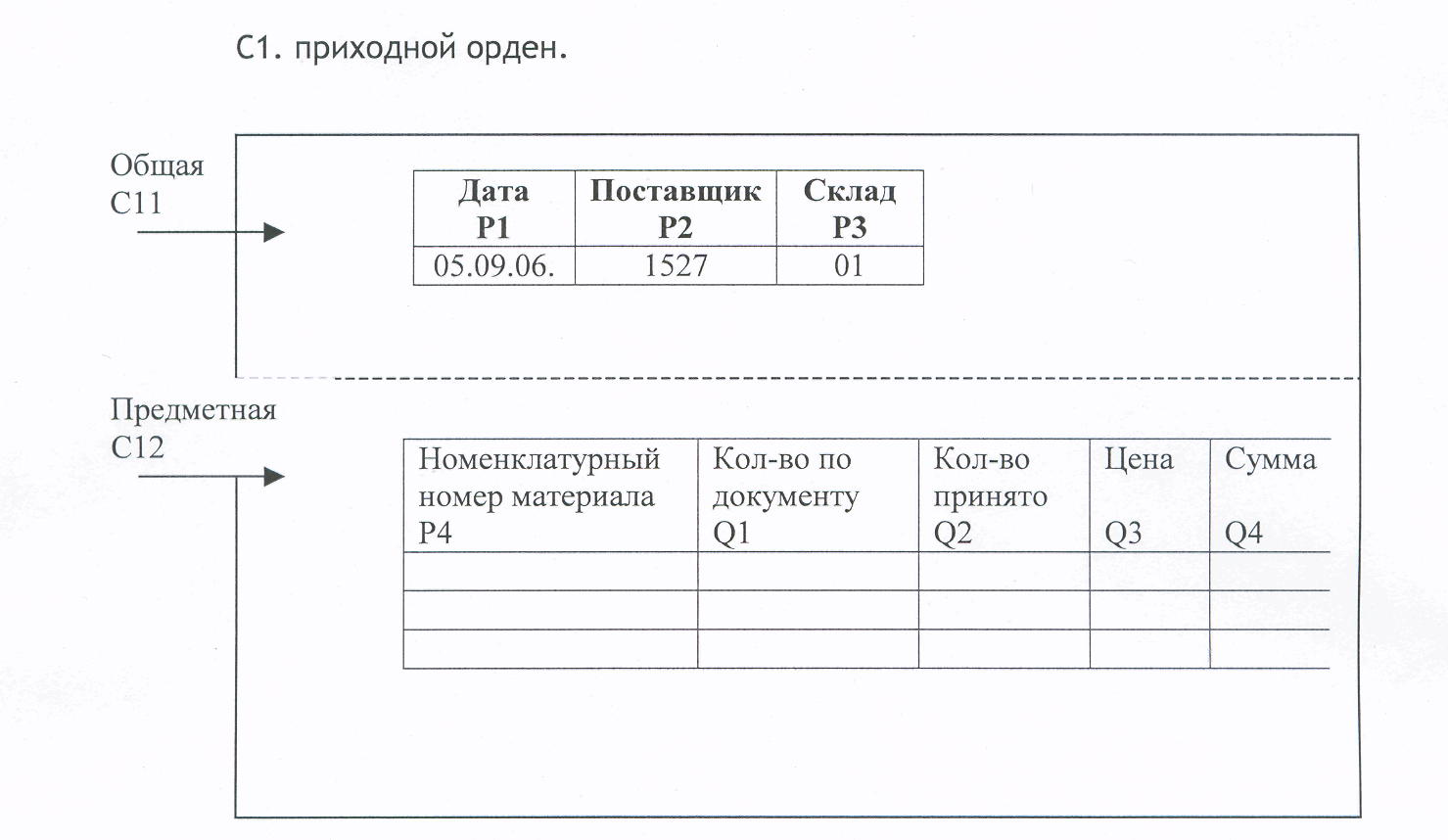

Экономические документы и их структура.

Экономическим документом называется материальный носитель экономической информации. В качестве экономического документа, отображающего факт поступления материалов на склад, будет рассмотрен документ Приходной ордер с сокращенным составом реквизитов (рис.1).

Приходный ордер №___

| Дата P1 | Поставщик P2 | Склад P3 |

| 05.09.06. |

| Номенклатурный номер материала P4 | Кол-во по документу Q1 | Кол-во принято Q2 | Цена Q3 | Сумма Q4 |

Рис.1. Экономический документ приходный ордер с сокращенным составом реквизитов.

Реквизит – простейшая единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику объекта (сущности) предметной области, например, номенклатурный номер материала. Деление реквизитов на части (символы) приводит к исчезновению его смысловой нагрузки. Синонимы реквизита: элемент, поле, признак, атрибут.

Реквизит имеет имя и множество значений. В зависимости от характера отображаемого свойства реквизиты делятся на:

-реквизиты признаки – качественное свойство объекта (номенклатурный номер материала);

-реквизиты основания – количественная характеристика объекта (количество материала, цена).

Реквизит можно переименовывать, осуществлять перекодировку.

Над реквизитами определены арифметические, логические операции и операции отношения (операции реляционной алгебры).

Составная единица информации (СЕИ). Понятие СЕИ.

Составной единицей информации (СЕИ) называется набор из реквизитов (атрибутов) и, возможно, других СЕИ.

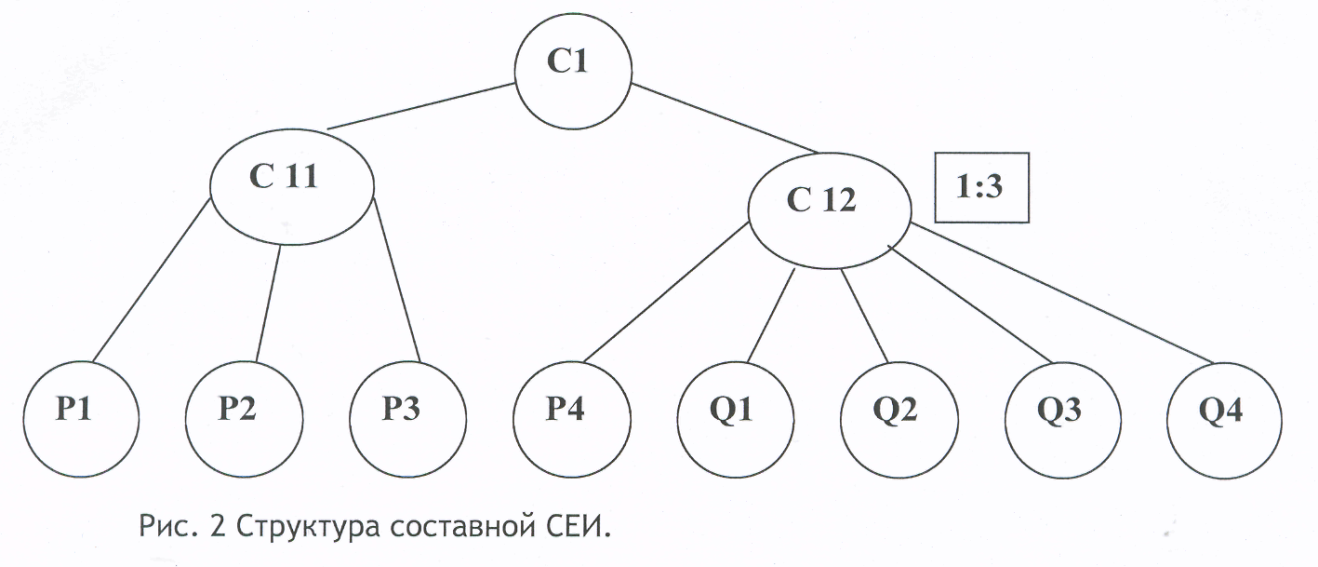

Аппарат СЕИ предназначен для описания структуры экономических документов. Существует много способов описания структуры СЕИ. Рассмотрим способ описания который не зависит от конкретных языков программирования и типов использования СУБД. Документ приходной ордер можно представить в виде СЕИ.

Рис.2. Описание документа приходный ордер в виде СЕИ.

Единицу информации, входящую в СЕИ называют составляющей единицей информации. В рассматриваемом примере в качестве составляющей единицы информации можно рассматривать Р1, Р2, Р3, Р4. Для каждой СЕИ различают ее наименование, структуру, значение. Структура СЕИ — это реквизитный состав с учетом вхождения СЕИ более низкого уровня в состав рассматриваемой СЕИ.

Документ Приходный ордер представляет собой СЕИ – обозначим ее С1. Форму документа «Приходный орден» можно разбить на две части: общую и предметную, которым соответствуют две СЕИ – «С11» и «С12».

С1 можно представить С1.(С11, С12), где С1 – идентификатор СЕИ.

С11 и С12 являются составными единицами информации и включают следующие составляющие элементы:

С12. (Р4, Q1, Q2, Q3, Q4).

Единица информации одной формы представляющая одно значение в некоторой конструкции называется простой СЕИ (С11), а представляющая несколько значений – составной или массивом (С12). Следовательно, в ее описании надо объявить длину массива т.е. максимальное число позиций (обычно указывают номер первой и последней позиций).

С1. (С11. (Р1, Р2, Р3), С12. (1:3). (Р4, Q1, Q2, Q3, Q4))

Одно значение С 12 содержит по одному значению реквизитов Р4, Q1, Q2, Q3, Q4. Одно значение С1 содержит по одному значению всех реквизитов из одного документа (Р1, Р2, Р3, Р4, Q1, Q2, Q3, Q4). Одно значение СЕИ в памяти ЭВМ называется записью.

Структура составной СЕИ С1 может быть преобразована к виду:

Табличная интерпретация СЕИ

| Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |

| 05.09.11 | … | ||||||

| 05.09.11 | … | ||||||

| 05.09.11 |

Существует операция перестройки структуры СЕИ – нормализация. В результате этой операции СЕИ приобретает двухуровневую структуру, что соответствует двумерной таблице. Нормализованная структура более простая, но имеет увеличенный набор данных. Таблица 1. находится в первой нормальной форме. Операции над СЕИ те же, что и операции над единицами информации. Следует добавить сюда свертку и выборку.

Свертка — операция перехода от нормализованной структуры СЕИ к произвольной структуре, с соответствующим преобразованием значений (от таблицы 1 к рис. 2)

Выборка – операция выделения подмножества значений СЕИ, которое удовлетворяет заранее поставленным условиям выборки.

Цель анализа экономических документов заключается в том, чтобы выделить из них осмысленные фрагменты, называемые показателями. Это позволяет установить смысловые связи между различными документами, построить схему взаимосвязи показателей, определить объем перерабатываемой информации, а так же использовать результаты анализа для построения структуры базы данных.

Общий вид показателя:

Структура показателя – его реквизитный состав.

Значение показателя – конструкция, в которой каждому реквизиту, входящему в показатель присвоено конкретное значение из соответствующего домена.

Для показателя определены арифметические, символьные, логические операции и операции отношения.

При операции отношения показатель рассматривается как множество значений, над которыми определены операции реляционной алгебры.

СЕИ любой сложности можно свести к совокупности различных показателей, каждый из которых имеет свой алгоритм получения (процесс ). Возможен и обратный процесс (из показателя получить СЕИ).

Показатель имеет: имя, структуру (состав реквизитов), значение.

Для установления признаков и оснований показателя можно руководствоваться правилами:

Если значения реквизита исходное данное (число) или результат арифметических вычислений – это реквизит основания.

Если значение текстовое – реквизит признак.

Если основание показателя вычисляется по значению других оснований, то состав признаков показателя определяется как результат объединения признаков исходных показателей и других правил.

Пример. Реквизиты документа «Приходной орден»:

КМат, Кво-док, Кво-пр, Цена, Сумма

Реквизиты – основания Кво-док, Кво-пр, Цена, Сумма представляют количественную характеристику оприходования материала на складе.

Следовательно имеем четыре показателя.

Чтобы определить структуру каждого реквизита – основания определить соответствующие реквизиты – признаки. Здесь необходимо использовать функциональных зависимостей.

П1 (КМат, КодСкл, КодПост, Дата, Кво-док)

П2 (КМат, КодСкл, КодПост, Дата, Кво-пр)

П4 (КМат, КодСкл, КодПост, Дата, Сумма)

Расчетная формула, отражающая связь оснований трех показателей

Сумма = Цена * Кво-пр.

Реквизиты признаки показателя П4 результат объединения реквизитов признаков показателей П2 и П3

Граф взаимосвязи показателей

Применение в качестве единицы измерения объема информации – реквизита позволяет достаточно точно определить физические объемы данных, но он не обладает необходимой информативностью и поэтому не дает возможности четко отнести те или иные «функции» (в документах) к различным функциям в управлении, что в свою очередь не позволяет определить объемы информации, относящиеся к различным функциям управления. Показатели позволяют подсчитать объемы данных и соотнести их к различным функциям.

Описание структуры входных, выходных и нормативно-справочных показателей, расчетные формулы, а также граф взаимосвязи показателей определяют постановку экономической задачи. Использование аппарата экономических показателей позволяет создать структуру БД с минимальной избыточностью. Для этого в результате анализа документов ЭИС необходимо сначала выделить показатели, а затем объединить атрибуты родственных показателей по принципу: в одно отношение (таблицу) включить показатели с одинаковым составом атрибутов признаков.

Полученные в рассматриваемом примере показатели образуют в БД два отношения.

Показатель является разновидностью СЕИ.

Лекция 3. Реляционная модель данных (РМД).

Моделью данных называется формализованное описание структуры данных и операций над ними.

Модели данных различаются математическим аппаратов, применяемым при их описании, а также набором операций и допустимыми видами связей между объектами.

В настоящее время различают несколько видов моделей данных, в том числе:

1. Теоретико-графовые модели (сетевые и иерархические).

2. Теоретико-множественные модели, использующие математический аппарат. К ним относятся реляционные модели.

Исторически первыми появились сетевые и иерархические модели, которые описываются в терминах теории графов. В настоящее время наиболее распространенной является реляционная модель. Она составляет основу современной технологии баз данных и делает эту область наукой.

Реляционная модель – это абстрактная теория данных, основанная на некоторых положениях математики ( в основном теории множеств и логики предикатов).

Впервые принципы реляционной модели были изложены Коддом (Е.F.Codd) в 70-х годах. Математик по образованию он предложил использовать аппарат теории множеств и математической логики в управлении БД. Он показал, что данные могут быть организованы в виде двумерных таблиц особого вида, известного в математике как отношение (relation). Над отношениями могут выполняться различные операции. Кодд также предложил понятие реляционного исчисления.

В реляционной модели рассматриваются три аспекта:

1. Структурный аспект. Данные должны быть представлены в виде отношений.

2. Аспект целостности данных. БД содержит полную и непротиворечивую информацию, необходимую для корректного функционирования приложений.

3. Аспект манипулирования данными. В распоряжении пользователя имеются операторы манипулирования данными.

Источник

Пример: «№», «наименование материала»

Структуры входных и выходных данных содержат информацию различных видов и отличаются правилами построения, объемом и собственно формой.

Выделяют следующие единицы экономической информации (Слайд 8):

§ реквизиты;

§ сообщения;

§ показатели;

§ информационные образования (информационные совокупности).

Реквизит – минимальная смысловая единица информации, неподлежащая делению. Реквизит отражает свойства отдельных объектов (сущностей), а, следовательно, отдельно взятый реквизит не может нести полную информацию об объекте, не дает адекватное описание хозяйственной ситуации. Несмотря на это, реквизитам присуща самостоятельность. Это позволяет им присутствовать в разных по семантике информационных образованиях. Любой реквизит имеет форму, включающую в себя:

§ наименование;

§ структуру (формат);

§ значение или совокупность значений и некоторые другие свойства.

Наименование реквизита (имя) служит для обращения к нему и может состоять от одного символа до группы слов.

При алгоритмизации и программировании чаще используются идентификаторы – сокращенные имена. Идентификаторы, как правило, имеют ряд ограничений на длину, используемый алфавит и среду действия. Допускается употребление символов, используемых в наименовании реквизита. Каждому реквизиту присуще некоторое множество значений в зависимости от характеристик того свойства объекта (явления), которое информационно отражает данный реквизит. Данное множество называют областьюопределенияреквизита или классомзначений.

Пример: реквизиты «Фамилия» и «Рост» имеют соответственно следующие области определения: Иванов, Сидоров; 1 м 80 см, 1м 70 см.

Структурой реквизита называют способ представления его значений.

В структуре различают: длину, тип, и вид реквизита.

Длинареквизита представляет число символов, которое образует его значение. Длина может быть: постоянной и переменной.

Пример: возраст работающих на предприятии, является двузначным, а количество выпущенных деталей может занимать от 1 и более позиций.

Типыреквизитов зависят от видов значений.(Слайд 9).Наиболее распространенные типы, которые тесно связаны с видом реквизита:

§ числовой,

§ текстовый,

§ логический.

Различают следующие виды реквизитов:

§ реквизиты – признаки (текстовый, числовой, текстово-числовой);

§ реквизиты – основания (числовой тип);

§ реквизиты логического типа.

Реквизитом-признаком называют реквизит, значение которого определяет некий объект, его свойство, некое обстоятельство действия (место, предмет, время, результат и т.д.). Иными словами, реквизиты-признаки отражают качественные свойства явлений или процессов, давая характеристику объекту. Реквизиты-признаки могут быть представлены (иметь значения) не только буквами различных алфавитов, но и цифрами, а также специальными символами.

Реквизит-основание представляет минимальную единицу, значение которой определяет некую меру действия. Или, другими словами, реквизиты-основания характеризуют количественныесвойстваисследуемыхявлений и процессов.

Значения реквизитов числового типа могут быть представлены в десятичной, двоичной и других системах счисления.

Над реквизитами- основаниями выполняются, как правило, арифметические операции

Над реквизитами признаками – логические процедуры преобразования

(поиск, упорядочение, выборка, группировка и т.д.).

Реквизиты логического типа принимают два значения истина, ложь и используются только в логических выражениях для отображения таких свойств объектов и процессов, которые по своей характеристике можно разделить на две противоположные группы. Например, присутствует какой-то признак или отсутствует; наступил или нет некоторый момент; выдержано определённое условие или нет; положительная величина или отрицательная.

Пример реквизиталогического типа:

Графа Стипендия в таблице имеет значение 0 (ложь – студент не получает стипендию).

Графа Стипендия в таблице имеет значение 1 (истина – студент получает стипендию).

При этом сумма стипендии не играет роли.

Над логическими реквизитами осуществляются операции математической логики (конъюнкция – логическое умножение, дизъюнкция – логическое сложение, и др.).

Сообщение – это информационная совокупность, состоящая из нескольких реквизитов- признаков и нескольких реквизитов-оснований.

Пример сообщения об отправке груза:

Из сообщения можно выделить особую информационную совокупность – показатель, состоящий из нескольких реквизитов-признаков и одного реквизита-основания минимального состава, который достаточен для формирования документа и имеющего свой алгоритм вывода

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 23 человека из 15 регионов

- Сейчас обучается 29 человек из 17 регионов

- Сейчас обучается 24 человека из 14 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Структурные единицы экономической информации

Выполнила: Я.В.Пика,

студент 4-го курса

очно-заочной формы обучения

экономического факультета,

группа Мб01/1401оз

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего образования

«Российская таможенная академия»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИМЕНИ В.Б.БОБКОВА ФИЛИАЛКАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ИТТ

-

2 слайд

Экономическая информация — это совокупность полезных данных сферы экономики, отображающие через систему натуральных, стоимостных и трудовых показателей плановую и фактическую производственно-хозяйственную деятельность и взаимосвязь между управляющим и управляемым объектами.

-

3 слайд

Элементы структуры информации :

сложные

простые

не поддаются дроблению и называются информационными единицами

образуются сочетанием простых элементов и называются информационными совокупностями. -

4 слайд

К структурным единицам экономической информации относится:

реквизит

показатель

Документ

массив -

5 слайд

Реквизит – простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику объекта.

Реквизит-признак – содержит качественную характеристику объекта, имеют цифровое или символьное обозначение. (Например, наименование предприятия, его код, номер документа, номер счета, дата) Над реквизитом-признаком выполняются только логические операции (например: сортировка, выборка).

Реквизит-основание – содержит количественную характеристику объекта (например: количество, сумма, расценки). С ними можно производить арифметические действия, они, как правило, имеют числовое значение. -

6 слайд

Классификация реквизитов:

по характеристике свойств: основания и признаки;

по значимости: обязательные и необязательные;

по стабильности: постоянные и переменные;

по индикации: алфавитные, цифровые и алфавитно-цифровые;

по назначению в технологическом процесс: специальные, справочные, группировочные. -

7 слайд

Каждый реквизит имеет:

форму

содержание

наименование реквизита, например «наименование продукции», «количество»

конкретное значение реквизита -

-

9 слайд

* Отдельные реквизиты, не имеют завершенного экономического смысла, поэтому их объединяют в совокупности более высокого уровня.

Реквизиты, объединяясь, образуют информационные единицы более высокого уровня. Сочетание одного реквизита-основания и всех относящихся к нему реквизитов-признаков образует показатель.

Показатель – это логическое высказывание, которое объединяет реквизит-основание с относящимися к нему реквизитами-признаками и дает полное представление об экономических объектах и процессах как с количественной, так и с качественной стороны. Роль показателя исключительно высока в экономике, и их следует считать главными структурными единицами экономической информации. Показатель является минимальной по составу информационной совокупностью, достаточной для образования самостоятельного документа. -

10 слайд

Экономический документ – это организованная совокупность взаимосвязанных по смыслу экономических показателей. Экономический документ является основной и наиболее удобной формой представления информации, отличается наглядностью и обеспечивает юридический статус информации. Наиболее распространенной формой представления экономических документов является табличная форма.

-

11 слайд

Совокупность показателей

Информационное сообщение (запись)

образует

Группа однородных сообщений, объединенных по определенному признаку, однозначных по форме и структуре, но разных по содержанию

составляет

Информационный массив (файл), являющийся основной структурной единицей при автоматизированной обработке информации.

*Запись и хранение информации во внешней памяти ПК осуществляется в виде файлов. -

12 слайд

Массивы (файлы)

входные

выходные

промежуточные

Массивы (файлы) могут объединяться в более крупные структурные единицы информации – информационные потоки, представляющие собой совокупность массивов, относящихся к конкретной экономической задаче. -

13 слайд

Таким образом, каждому показателю соответствует множество значений – данных, которые после автоматизированной обработки приобретают экономический смысл и снова становятся информацией, которая используется для формирования управленческих решений.

При обработке информации реквизиты-признаки и реквизиты-основания показателей называют данными.

Данными называют информацию, представленную в формализованном виде, позволяющем хранить ее на различных носителях, обрабатывать и передавать.

Краткое описание документа:

В лекции рассматриваются следующие структурные единицы экономической информации: реквизит показатель документмассив.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 172 227 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 10.12.2021

- 357

- 5

- 10.12.2021

- 195

- 7

- 10.12.2021

- 144

- 0

- 10.12.2021

- 173

- 4

- 10.12.2021

- 77

- 1

- 10.12.2021

- 89

- 0

- 10.12.2021

- 142

- 0

- 10.12.2021

- 76

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Организация деятельности специалистов по ВЭД»

-

Курс профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет: теория и методика преподавания в профессиональном образовании»

-

Курс повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»

-

Курс профессиональной переподготовки «Методика организации производственного обучения в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Методическая работа преподавателя вуза в современных условиях»

-

Курс профессиональной переподготовки «Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Сурдопедагогика: теория и методика преподавания в образовательных организациях»

-

Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»

-

Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования»

-

Курс повышения квалификации «Применение интерактивных образовательных платформ на примере платформы Moodle»

Подборка по базе: Задания по суммативному оцениванию за раздел 9к.docx, Разработка суммативного оценивания по физике 8 класс за раздел _, хииир лекция.docx, Практическая работа № 2 (Часть 1) Раздел программы_ 2.1.4. Объек, Психология (ПДО, 2 часть) Тестовые вопросы к разделу.doc, Психология пәнінен лекция жинағы (1).docx, ТЕСТЫ 1 РАЗДЕЛА.docx, Понятие информационных систем Лекция №1,2,3.docx, Технология бурения нефтяных и газовых скважин лекция 4.pptx, Рабочая тетрадь. Соболева А.И. До темы основные средства .docx

ЛЕКЦИЯ 8

Раздел 2. ТИПОВЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Тема 2.1. Информационное обеспечение – 8 часов

- Основные понятия: информационное обеспечение, документ, реквизит, составная единица информации, показатель, характеристика реквизита, тип реквизита. Два подхода к организации информационного обеспечения (2 часа).

- Состав информационного обеспечения (2 часа).

- Классификация и кодирование экономической информации (2 часа).

- Принципы создания информационного обеспечения (2 часа).

- Основные понятия. Два подхода к организации информационного обеспечения

Для функционирования любой системы управления, в том числе и автоматизированной, необходима информация о состоянии:

- управляемого объекта,

- внешней среды,

- принятых управляющих воздействиях.

Необходимые условия эффективного функционирования АИС – оптимальные объемы информации, поступающей в различные органы управления, оптимальное распределение потоков информации во времени и пространстве, т.е. оптимальное построение информационного обеспечения АИС (ИО АИС).

ИО АИС – совокупность данных, необходимых для работы системы, средства и методы управления ими, а также специалисты их поддерживающие.

Основная функция ИО – надежное хранение на машинных носителях всей совокупности необходимых данных для решения задач пользователя и удобный доступ к этим данным.

Существуют 2 подхода к организации ИО:

- Для каждой разрабатываемой задачи (программы) организовывается свое ИО.

Недостатки этого подхода:

- одни и те же данные, многократно вводимые в систему, приводят впоследствии к их разночтению;

- корректировка данных производится в разные сроки;

- повторный ввод одних и тех же данных, что приводит к их избыточности, затратам времени и места на накопителях.

- Современный подход к организации ИО: распределенный ввод, но единый стиль хранения, обновления и многократного, многоцелевого использования.

При передаче информации за единицу информации принимается одна двоичная единица (бит). При хранении целесообразно объединять информацию либо по смыслу, либо по отношению ее к какой-то задаче.

Экономическая информация имеет дискретный характер, то есть может быть структурирована и представлена как совокупность отдельных структурных единиц информации. Важнейшими видами структурных единиц информации являются:

- Реквизит – простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику сущностей (объекта, процесса и т.п.) предметной области;

- Составная единица информации (СЕИ) – логически взаимосвязанная совокупность реквизитов;

- Показатель – минимальная СЕИ, сохраняющая информативность;

- Документ – СЕИ, которая представлена на бумажном носителе и имеет самостоятельное значение.

Реквизит-признак содержит качественную характеристику сущности, позволяющую выделить (идентифицировать) объект из множества различных объектов.

Реквизит-основание содержит количественную характеристику объекта, определяющую его состояние.

Реквизиты-основания имеют числовое значение, реквизиты-признаки – символьное представление (буквенно-цифровое).

Реквизиты признаки и основания, характеризующие объекты (процессы) одной предметной области, логически связаны между собой и образуют составные единицы информации. Экономический показатель – это СЕИ, включающая один реквизит-основание и несколько реквизитов–признаков. На основе показателей строятся документы.

Показатель = основание + К признаков

Семантический (смысловой) анализ позволяет выявить функциональную зависимость реквизитов и выполнить на этой основе структурирование экономической информации. Такое структурирование дает возможность построить информационно-логическую модель (ИЛМ) предметной области и осуществить проектирование структуры базы данных.

Реквизит может обозначать название некоторой величины, принимающей различные значения из допустимого множества. Если множество является совокупностью чисел, то реквизит будет числовой или цифровой, если множество – совокупность букв, то реквизит – буквенный. При использовании комбинаций цифр и букв реквизит становится буквенно-цифровым.

Характеристика реквизита – его длина, под которой понимают максимально допустимое число символов в слове, являющемся значением реквизита.

Пример: длина реквизита дни недели – 11 символов (понедельник, воскресенье).

Тип реквизита:

А – буквенный,

9 – цифровой,

Х – алфавитно-цифровой.

На основе реквизитов формируются данные, которые необходимо определенным образом организовать в процессе функционирования АИС.

ЛЕКЦИЯ 9

- Состав информационного обеспечения (2 часа)

В состав информационного обеспечения АИС входят классификаторы технико-экономической информации, нормативно-справочная информация, форма представления и организации данных в системе, в том числе формы документов, видеограмм, массивов и логические интерфейсы (протоколы обмена данными), т.е. информационное обеспечение АИС представляет собой совокупность средств и методов построения информационной базы и подразделяется на внемашинное и внутримашинное обеспечение (рисунок 2.1).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Внемашинное

Внутримашинное

Информационные массивы

Программы

Рисунок 2.1 — Структура информационного обеспечения

Внемашинное информационное обеспечение включает:

- систему классификации и кодирования информации;

- систему конструкторской, технологической и технической производственной документации (нормативно-справочной);

- оперативную документацию;

- систему организации ведения, хранения, внесения изменений в нормативную документацию.

Внутримашинное информационное обеспечение содержит:

систему программ организации, накопления, ведения и доступа к данным;

массивы данных на машинных носителях.

Всю информацию АИС относительно обработки целесообразно разделить на входную, выходную и промежуточную. Входная информация представляет собой совокупность исходных данных, необходимых для решения задач АИС. К исходным данным относятся все первичные данные, нормативно-справочная информация, а также промежуточная информация, полученная в результате решения предыдущей задачи и используемая для решения данной задачи как входная.

К выходной относится информация, получаемая как результат решения задач АИС и предназначенная для непосредственного использования в управлении.

Входная и промежуточная информация составляет информационную базу АИС. Информационная база содержит сведения о продукции, предметах труда, средствах и технологии производства, персонала, связях между ними и должна обеспечить регулярное решение задач АИС, эффективное ее функционирование

Первичная информация зарождается во внемашинной сфере в процессе принятия решений управленческим персоналом, описания объектов, процессов и явлений предметной области, для которой разрабатывается практическое приложение. Как правило, первичная информация фиксируется в документах внемашинной сферы, содержащих как нормативно-справочную информацию, так и учетную, оперативную информацию, отражающую сведения о текущих процессах.

Для создания практического приложения пользователя на компьютере и работы с ним в некоторой предметной области данные внемашинной сферы должны быть перенесены на машинный носитель, где они образуют внутримашинную информационную базу.

Документы внемашинной сферы

Документы являются основным носителем информации во внемашинной сфере. Документы в соответствии с функциями управления подразделяются на нормативно-справочные, плановые и другие документы условно-постоянной информации, мало изменяемой во времени, и документы оперативной, первичной учетной информации, фиксирующей протекание тех или иных процессов.

Документы условно-постоянной информации. Справочники содержат перечень объектов определенного вида (подразделений, оборудования, должностей, профессий, заказчиков и т.п.). В справочнике имеется таблица, в каждой строке которой указан код, наименование объекта и другие его характеристики. В номенклатура-ценниках, по форме таких же, как и справочники, представлена вся номенклатура объектов (на предприятии, в цехе, на складе и т.п.) с указанием единицы измерения и цены за единицу.

Производственные нормативы содержатся в конструкторско-технологических документах.

Пример: Норма расхода материала содержится в маршрутной карте, где отражается технологический процесс изготовления деталей. Календарно-плановые нормативы содержат цеховые нормы задела (в днях) на детали или изделия.

Договора поставщика с заказчиком содержат планы поставок, объемы партий поставок. Плановые документы содержат количественные плановые показатели выпуска деталей, готовых изделий и т. п.

Организационно-распорядительные документы включают положения, уставы, акты, протоколы, постановления, приказы и др.

Документы учетной информации. Приходно-расходные документы содержат учетные данные по отгрузке или отпуску товаров и материалов, а также поступлении изделий (на склад, в цех и т. д.). Это – накладные, приходно-расходные ордера, карточки складского учета, ведомости инвентаризации и другие документы. Данные о выполнении плановых показателей отражаются в план-графиках, отчетах, статистических сводках. Система показателей определяется уровнем планирования. Платежные поручения отражают факт оплаты поставленной продукции заказчиком.

Извещения об изменениях нормативно-справочной информации предназначены для корректировки информационной базы, поддержания ее в актуальном состоянии.

Пример: Они содержат изменения по номенклатуре деталей, товаров, изменения цен, тарифов, норм и других показателей.

Общая характеристика документов. Все документы характеризуются наименованием, отражающим содержание документа, и формой, определяющей структуру документа.

По характеру возникновения документы делятся на первичные, содержащие исходные данные, и производные, содержащие результаты обработки информации других документов. По роли в общей технологии обработки данных документы разделяются на:

- Документы, используемые для первоначальной загрузки внутримашинной информационной базы (вся нормативно-справочная и другая условно-постоянная информация);

- Документы для ввода оперативной (учетной) информации;

- Извещения об изменении, периодически поступающие для корректировки ранее введенной информации и поддержания внутримашинной информационной базы в актуальном состоянии;

- Запросные документы, содержащие условия поиска данных, и документы, инициирующие выполнение задач.

Форма документа. Документы оформляются и заполняются в установленном порядке. Каждый документ имеет постоянную часть, которая определяется формой (макетом). Форма документа отображает структуру информации, содержащейся в документе, и определяет состав, название и размещение реквизитов, входящих в документ. Для выявления структуры информации важны две части – заголовочная (шапка) и содержательная. Кроме этого имеется оформляющая часть.

Отдельные зоны документа могут быть построены по линейной, анкетной или табличной форме.

Линейная форма. Для каждого реквизита две клетки: одна — для наименования, печатаемого типографским способом, другая– для записи данных.

Анкетная форма. Размещение реквизитов документа в виде вертикальной последовательности друг за другом. Для наименования реквизита отводится левая часть строки, а для записи данных – правая.

Табличная форма. Размещение реквизитов документа в виде таблицы с графами по вертикали и строками по горизонтали. Конкретные наименования и значения реквизитов проставляются в соответствующих строках и графах.

Реквизиты заголовочной и оформляющих частей документов предназначены для идентификации и придания юридической силы конкретному документу, оформляются в линейной форме. Содержательная часть документа оформляется в табличной, линейной и анкетной форме в виде сплошного текста. В шапке обычно содержится код формы, указано название (вид) и номер документа, дата заполнения, общие данные для всего документа. Содержательная часть включает название реквизитов и место, отведенное для их значений.

Методические и инструктивные материалы по ведению документов содержат описание состава используемых документов предметной области и правила их заполнения. Инструкции разрабатываются в соответствии с регламентирующими документами, в том числе УСД (Унифицированная система документации) и ЕСКК (Единая система классификации и кодирования). В них определяются лица, ответственные за ведение документов, правильность их заполнения, достоверность содержащейся в них информации и передачу на обработку.

Внемашинная информационная база служит источником формирования внутримашинной информационной базы. Наиболее важными вопросами подготовки внемашинного информационного обеспечения предметной области являются:

- Определение состава документов, содержащих необходимую информацию для решения задач приложения пользователя;

- Определение форм документов и структуры информации (выявление структурных единиц информации и их взаимосвязей);

- Классификация и кодирование информации, обрабатываемой в задачах пользователя;

- Разработка инструктивных и методических материалов по ведению документов и подготовка информации для обработки.

ЛЕКЦИЯ 10

3. Система классификации и кодирования технико-экономической информации

Система классификации и кодирования (СкиК) является средством классификации и кодирования множества однотипных объектов. На основе СкиК разрабатываются кодовые обозначения объектов. В системе классификации также систематизируются используемые термины и обозначения. Классификация информации позволяет ее систематизировать и упорядочить, что необходимо для ее автоматизированной обработки. Классификация объектов одного вида позволяет выделять (группировать) подмножества объектов, обладающих одинаковыми признаками, или упорядочивать объекты в соответствии со значениями признаков.

Пример: подразделения, оборудование, продукция, профессии, работники.

Классификации подлежат процессы.

Признаком классификации может быть одно из свойств объекта, позволяющее установить сходство или различие отдельных экземпляров объекта.

Классификация используется как основа для кодирования признаков в обозначении объектов. Полученные кодовые обозначения объектов могут использоваться для автоматизированного упорядочения и поиска объектов, обладающих заданными признаками.

Одно из важных назначений кодирования – обеспечение уникальной идентификации объектов, которая в совокупности с принятой системой классификации четко определяет сущность объекта.

Система классификации – это совокупность правил и результат распределения заданного множества объектов на подмножества в соответствии с признаками сходства или различия. Выделяемое по признаку подмножество объектов называется классификационной группировкой.

Два метода классификации – иерархический и фасетный метод.

Иерархический метод классификации устанавливает между классификационными группировками иерархические отношения подчинения, с последовательной детализацией их свойств: класс, подкласс, группа, подгруппа, вид и так далее.

Рисунок 2.2 – Иерархическая система классификации

Достоинства:

- простота построения;

- использование независимых классификационных признаков в различных ветвях иерархической структуры.

Недостатки:

- жесткая структура, которая приводит к сложности внесения изменений, так как приходится перераспределять все классификационные группировки;

- невозможность группировать объекты по заранее не предусмотренным сочетаниям признаков.

Метод фасетной классификации основан на множестве независимых признаков. Набор таких признаков может быть произвольным, что позволяет группировать объекты по любому сочетанию признаков.

Фасетный метод классификации является одноуровневым, исходное множество объектов разбивается на подмножества классификационных группировок в соответствии со значениями признаков отдельных фасетов. Фасеты независимы между собой. Схема построения фасетной системы классификации в виде таблицы отображена на рис. 3.6. Название столбцов соответствуют выделенным классификационным признакам (фасетам), обозначенным Ф1, Ф2, …, ФI, …,ФN.

Пример: цвет, размер одежды, вес и т.д.

Фасеты

Ф1 Ф2 Ф3 … ФI … ФN

-

1

2

3

…

k

00 0 0 0 Значения

фасетов

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рисунок 2.3 – Фасетная система классификации

Процедура классификации состоит в присвоении каждому объекту соответствующих значений из фасетов. При этом могут быть использованы не все фасеты. Для каждого объекта задается конкретная группировка фасетов структурной формулой, в которой отражается их порядок следования.

Кs=(Ф1, Ф2, …, Фi, …, Фn ),

где Фi – i-й фасет;

n – количество фасетов.

Достоинства:

- возможность создания большой емкости классификации, т. е. использования большого числа признаков классификации и их значений для создания группировок;

- возможность простой модификации всей системы классификации без изменения структуры существующих группировок.

Недостаток:

- сложность ее построения, т. к. необходимо учитывать все многообразие классификационных признаков.

Пример: Разработать фасетную систему классификации.

Сгруппируем и представим в виде таблицы (рис. 3.7) все классификационные признаки по фасетам:

- фасет название факультета с пятью названиями факультетов;

- фасет возраст с тремя возрастными группами;

- фасет пол с двумя градациями;

- фасет дети с двумя градациями.

Структурную формулу любого класса можно представить в виде:

Кs=(Факультет, Возраст, Пол, Дети)

Присваиваем конкретные значения каждому фасету, получим следующие классы:

- К1=(Радиотехнический факультет, возраст до 20 лет, мужчина, есть дети),

- К2=(Коммерческий факультет, возраст от 20 до 30 лет, мужчина, детей нет),

- К3=(Математический факультет, возраст до 20 лет, женщина, детей нет) и т. д.

-

Название факультета Возраст Пол Дети Радиотехнический До 20 лет М Есть Машиностроительный 20 – 30 лет Ж Нет Коммерческий Свыше 30 лет Информационные системы Математический

Рисунок 2.4 – Пример фасетной системы классификации для информационного объекта «Факультет»

Система кодирования – совокупность правил образования кода. Кодовое обозначение, которое характеризуется используемым набором символов, алфавитом (цифровой, буквенный, смешанный и др.), длиной (числом символов – позиций кода) и структурой обозначения. Структура кода определяется порядком кодируемых признаков. Место символа в коде является разрядом кода. Старший разряд находится слева от младшего. В коде часто предусматривается дополнительный (резервный) разряд для проверки кода – контрольный разряд. Система кодирования представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Система кодирования, использующая разные методы

Классификационное кодирование построено на основе классификации объектов.

Классификационная последовательная система кодирования основана на иерархической системе классификации.

Параллельная – на фасетной классификации. Все фасеты кодируются независимо друг от друга; для значений каждого фасета выделяется определенное количество разрядов кода. Классификационный код содержит призначную информацию об объекте.

Здесь перед кодированием обязательно идет классификация по всем отличительным признакам. Код имеет вид:

класс подкласс группа подгруппа вид подвид

При таком буквенно-цифровом позиционном кодировании можно задать диапазон значений и произвести поиск и выборку. Как правило, присвоение кода начинается с заведения справочников по отдельным признакам, которые пополняются квалифицированными специалистами.

Регистрационная система кодирования не основана на предварительной классификации объектов. Код обеспечивает только идентификацию объектов.

В регистрационной порядковой системе кодирования объекты нумеруются с помощью чисел натурального ряда. Используется, когда множество кодируемых объектов невелико и нет необходимости разбиения их на группы.

Каждый объект получает свой номер в порядке его регистрации в системе. Применяется, например, на складе с ограниченным количеством объектов с непринципиальными различиями, либо в случае, когда не удается найти выразительные объединяющие признаки:

1. стол

2. стул

3. лампа

4. кресло и т. д.

Регистрационная серийно-порядковая система кодирования предусматривает порядковую нумерацию объектов, но при этом номера разбиваются на серии, каждая из которых закрепляется за выделяемой группой объектов.

Для каждой группы объектов с одинаковой характеристикой выделяется некоторая серия кодов. Внутри серии идет последовательность номеров. Для серийных номеров необходимо оставлять резервы.

Пример: нумерация комнат в гостиницах. Под каждый этаж резервируется сотня.

Первый этаж: комнаты 101, 102, … , 199.

Второй этаж: комнаты 201, 202, … , 299.

Причем не обязательно на этаже 100 комнат, но по первой цифре такого серийного кода видно, какой серии (этажу) относится объект (комната).

Преимущество данного кода:

сравнительная простота построения и возможность выделения признаков.

Недостатки:

невозможность автоматизированного получения итогов более чем по одному признаку, возникающего при декодировании, т.к. необходимо помнить с какого номера начинается и каким кончается каждая группа.

Классификаторы.

Документ, содержащий описание классификационных группировок, структуру кода и наименования объектов, называется классификатором (кодификатором).

Классификаторы могут действовать в пределах предприятия, отрасли, государства.

Пример: Общегосударственные (отраслевые) классификаторы: классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции, классификатор предприятий и организаций, классификатор профессий рабочих, должностей служащих, классификатор управленческой документации и др.

В пределах предприятия используются локальные классификаторы структурных подразделений, готовой продукции, материалов и комплектующих, предприятий, поставщиков и заказчиков.

Пример: Кодирование высших классификационных группировок автомобильного бензина.

02 1 1 2

автомобильные

Содержание

- Методы исследования предметной области (стр. 1 )

- ОГЛАВЛЕНИЕ

- ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

- Понятие предметной области

- Цели и задачи исследования предметной области

- Уровни исследования предметной области и их взаимосвязь

- Практические занятия 1-10. Тема: Обследование предметной области

- 1. Содержание и цели предпроектного обследования

- 2. Функциональная структура объекта автоматизации

- Тема: Обоснование и выбор состава автоматизируемых задач

- Описание выходной информации

- Описание входной информации

- В разделе описывается, в каком виде и откуда поступает на вход задачи.

Методы исследования предметной области (стр. 1 )

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 |

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Конспект лекций по дисциплине

для направления подготовки

Методы исследования предметной области: конспект лекций по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» / сост. канд. экон. наук , ст. преподаватель кафедры общественных и естественных наук . – Мурманск: МАЭУ, 2013. – 58 с.

Ó Мурманская академия

экономики и управления, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 4

Понятие предметной области. 4

Цели и задачи исследования предметной области. 7

Уровни исследования предметной области и их взаимосвязь. 8

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.. 9

Постановка целей и задач исследования предметной области. 10

Определение состава собираемой информации и источников ее получения 11

Виды информации и источники ее получения. 11

Состав собираемой информации и источники ее получения. 12

Исследование организационно-экономических характеристик предметной области 17

Исследование бизнес-процессов и информационных процессов предметной области 25

Понятие бизнес-процесса и информационного процесса. 25

Методы графического отображения бизнес-процессов. 26

Исследование аппаратно-программного обеспечения предметной области 32

Выявление проблем предметной области. 36

Выявление потребностей персонала, работающего с программным обеспечением 38

Формулирование функций разрабатываемого программного обеспечения и требований к нему. 39

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ОБРАБОТКИ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.. 41

Изучение документации. 41

Проведение опроса. 44

Наблюдение за работой предприятия. 46

Проведение исследований. 47

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.. 49

П1. Функциональная модель процесса взаимодействия с клиентами «как должно быть» 51

П2. Информационная модель процесса взаимодействия с клиентами «как есть» 55

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Понятие предметной области

Интенсивное развитие информационных технологий и систем с каждым годом делает разработку программного обеспечения (ПО), в т. ч. информационных систем (ИС), одним из определяющих факторов успеха во многих областях бизнеса, промышленности, также и в сфере научных исследований. Решение любой задачи в сфере разработки ИС начинается с изучения предметной области. В настоящее время сложно дать единое формализованное понятие предметной области, поэтому приведем несколько общепризнанных.

Предметная область – множество всех предметов, свойства которых и отношения между которыми рассматриваются в научной теории [2].

Предметная область – часть реального мира, рассматриваемая в пределах данного контекста. Под контекстом может пониматься область исследования или область, которая является объектом некоторой деятельности [6].

Например, предметная область менеджмента – это структурированное функциональное пространство, в котором возникают и развиваются конкретные связи, отношения между субъектами экономики и менеджмента. Неопределенность структуры и механизма ее изменения порождают проблему трансформации.

Предметная область – это мысленно ограниченная область реальной действительности, подлежащая описанию или моделированию и исследованию [3].

Исследование – это процесс познания определенной предметной области, объекта или явления с определенной целью [4].

Процесс исследования заключается в наблюдении свойств объектов с целью выявления и оценки важных, с точки зрения субъекта-исследователя, закономерных отношений между показателями данных свойств.

Предметная область состоит из объектов, различаемых по свойствам и находящихся в определенных отношениях между собой или взаимодействующих каким-либо образом.

Предметная область, как часть реального мира, бесконечна и содержит как существенные, так и не существенные с точки зрения проводимого исследования, данные.

Исследователю в свою очередь необходимо уметь выделять существенные данные. Например, при решении задачи «Выдавать ли кредит?» важными являются все данные про частную жизнь клиента, вплоть до того, имеет ли работу супруг, есть ли у клиента несовершеннолетние дети, каков уровень его образования и т. д. Для решения другой задачи банковской деятельности эти данные будут абсолютно неважны. Существенность данных, таким образом, зависит от выбора предметной области.

Знание предметной области, понимание сути происходящих в ней процессов, законов, правил и ограничений, управляющих ее развитием, является необходимым условием успешного решения задач, стоящих перед исследователем. Более того, наличие таких знаний является необходимым условием постановки и формулировки этих задач [3].

Представление модели предметной области включает две составляющие: понятийную и содержательную. Понятийная часть определяет термины предметной области и отношения между ними. Понятийная модель предметной области является базовым звеном в работе с информацией, поскольку она определяет «каркас», на котором держится содержательная составляющая.

Информационные элементы содержательной модели предметной области соответствует реальным объектам предметной области. Отношения, описываемые терминами понятийной модели предметной области, можно разделить на 2 типа: содержательные и понятийные. Содержательные определяют отношения одного информационного элемента к другому, а понятийные – отношения элемента к термину из понятийной модели предметной области.

При создании ИС в качестве предметной области может выступать:

· организация (предприятие, учреждение, компания, объединение и т. п.);

Взаимосвязь и взаимодействие между предметными областями и связанными с ними ИС в общем случае не носят четко выраженный и однозначно определенный характер. Под последним подразумевается существование процессов, которые с одной стороны по мере углубления содержательных представлений о предметной области и развития их формальной теории, позволяют строить все более совершенные, интеллектуализированные информационные системы, а с другой стороны развитие математической теории информационных систем приводит к созданию совершенно новых поколений методов углубления и расширения знаний о предметных областях. Учитывая вышеизложенное, можно построить модель организации любой информационной системы с учетом влияния на нее предметной области (рис. 1.1.) [5].

Рис.1.1. Модель организации информационной системы с учетом влияния предметной области

Т. е. информационная система состоит из баз данных, информационных хранилищ и баз знаний, которые реализуют функции сбора, обработки, поиска, выдачи и передачи информации. При этом каждый из этих носителей может использоваться как отдельная специфическая модель предметной области (МПО) ИС, так и в совокупности – интегрированная МПО.

В общем случае исследование объекта информатизации производится сверху вниз в соответствии с организационной структурой, начиная от высшего руководства и, заканчивая определением выполняемых операций на конкретных рабочих местах. Такой подход позволяет на ранних этапах определить объём работ, направления детальных исследований, сроки исполнения.

Цели и задачи исследования предметной области

В общем случае, цель исследования ориентирует на его конечный результат, теоретико-познавательный и практически-прикладной, а задачи, в свою очередь, формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для реализации целей исследования.

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она подробно конкретизируется и развивается в задачах исследования.

Например, целями исследования предметной области при разработке ИС может выступать изучение работы предприятия в целом и/или работы его конкретного подразделения; изучение определенного вида деятельности; поиск наиболее эффективных вариантов построения ИС, организации ее функционирования и развития.

Задачи исследования предметной области могут быть проранжированы следующим образом:

1) анализ организационной структуры предприятия/подразделения;

2) анализ бизнес-процессов предприятия/подразделения;

3) анализ технико-экономических показателей предприятия/ подразделения;

4) анализ действующих средств вычислительной техники и средств связи, информационных технологий и систем;

5) выявление «узких мест» в работе предприятия/подразделения;

6) определение путей устранения «узких мест» за счет внедрения ИС;

7) выбор варианта автоматизации предприятия/подразделения;

Уровни исследования предметной области и их взаимосвязь

В качестве основных уровней исследования предметной области можно выделить следующие:

1) Исследование организационно-экономических характеристик предметной области

На этому уровне приводится общая характеристика предметной области (объекта информатизации), включая его полное наименование, подчиненность (если она существует), организационную структуру, укрупненные технико-экономические показатели деятельности (число работающих, номенклатура производимой и продаваемой продукции или оказываемых услуг, число поставщиков и потребителей, объемы производства или продажи продукции, общее количество заключаемых за год сделок и т. п.) и иные сведения, необходимые для понимания последующих проектных материалов.

2) Исследование бизнес-процессов и информационных процессов предметной области

Этот уровень предполагает описание и анализ действующих на объекте бизнес-процессов (желательно с формализованным их представлением, использующим метод функционального моделирования SADT (IDEF0), метод моделирования процессов (IDEF3) и прочие методы, которые наилучшим образом соответствуют специфике проекта), а также описание и анализ применяемых информационных технологий, имеющие целью выявление существующих на объекте проблем и недостатков («узких мест») в сфере экономики и управления, включая предварительную оценку экономических потерь, обусловленных этими недостатками.

Источник

Практические занятия 1-10. Тема: Обследование предметной области

Практические занятия 1-10

Тема: Обследование предметной области

1. Содержание и цели предпроектного обследования.

2. Функциональная структура объекта автоматизации.

3. Методы обследования управленческих процедур.

4. Исследования потоков и структуры информации.

1. Содержание и цели предпроектного обследования

Предпроектное обследование предшествует процессу проектирования (разработки) автоматизированной информационной системы (АИС).

Цель предпроектного обследования – изучение задач управления, решаемых вручную, анализ недостатков существующей системы управления, разработка мероприятий по устранению недостатков и формирование перечня новых задач, решаемых автоматизированным способом.

Предметная область пользователя – отдельная задача или сравнительно небольшой комплекс задач, но предпроектное обследование проводится в составе работ по изучению системы и объекта управления в целом с единых организационных и методических позиций.

В процессе обследования вскрываются организационная и функциональная структура объекта и разрабатываются предложения для их оптимизации. Сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности позволяет досконально изучить и вскрыть слабые места в прохождении информационных потоков с целью их последующей доработки.

Применяются два подхода к обследованию информационных потоков:

— организационный, когда анализируются потоки информации по подразделениям предприятия (рабочим местам специалистов, производственным цехам, секторам, лабораториям, отделам и т. д.);

— функциональный, когда исследуются информационные потоки по отдельным процедурам, задачам, комплексам задач, функциям или подсистемам управления.

В процессе предпроектного обследования формируются наборы процедур, задач и комплексов задач для создаваемой АИС.

Предпроектное обследование затрагивает операции управления (управленческие процедуры, задачи, функции) и потоки информации. Обследование проводится по специальной программе с использованием определенных методик и документированием результатов. В методическом плане обследование управленческих процедур и информационных потоков удобнее рассматривать раздельно. Предпроектное обследование согласуется с принятой стратегией создания системы.

Децентрализованная стратегия (функциональный подход) – последовательное проектирование функциональных подсистем. Для каждой из них создается автономная информационная база. Такая стратегия обеспечивает быстрое внедрение функциональных подсистем, но оптимальная организация информационного обеспечения и АИС в целом достигается с меньшей вероятностью.

Централизованная стратегия (информационный подход) – создается, в первую очередь, интегрированная БД, являющаяся основой разработки функций и задач автоматизированного управления.

Предпроектное обследование предприятия может производиться путем исследования его организационной и/или функциональной структуры.

Упор на информационный анализ предметной области, изучение состава и структуры информационных потоков с целью их интеграции.

Рекомендации по созданию АИС выбираются обобщением всех выводов и рекомендаций, полученных в результате предпроектного обследования предприятия.

Основные направления в совершенствовании управления:

— упрощение организационной структуры благодаря устранению излишних промежуточных звеньев и сокращению многоступенчатости;

— повышение централизации

отдельных функций управления и ликвидация самостоятельных подразделений в небольших и средних цехах (техническое бюро, бухгалтерия и т. д.);

— внедрение безцеховой структуры управления на небольших предприятиях;

— высвобождение отдельных работников управления;

— совершенствование существующей системы документооборота (устранение излишних документов и реквизитов; сокращение маршрутов движения документов; применение стандартных бланков).