Критерии оценки эффективности финансовой стратегии

| Критерий | Характеристика оценки |

| Согласованность финансовой стратегии с прогнозируемыми изменениями внешней среды компании | Оценивается, насколько сформированная стратегия отвечает прогнозируемым изменениям различных областей экономики, насколько прогнозируемые возможности и угрозы внешней среды учтены в предлагаемой стратегии, а также уровень гибкости стратегии |

| Согласованность стратегии с возможностями компании | Определяется, насколько выбранная финансовая стратегия и намеченные планы реальны в зависимости от внутреннего потенциала компании (финансового, инвестиционного, трудового, инновационного и т.д.) |

| Согласованность финансовой стратегии с корпоративной стратегией развития предприятия | Выясняется, насколько избранная финансовая стратегия обеспечивает реализацию общей стратегии развития компании. Присутствует ли в них согласованность по характеру, срокам, отдельным объектам |

| Реализуемость финансовой стратегии | Оценивается, может ли предприятие мобилизовать необходимый объем финансовых ресурсов внутри компании и с рынка капиталов, будет ли компания обладать необходимыми техническими и трудовыми ресурсами для реализации намеченной стратегии, присутствует ли на финансовом рынке необходимые финансовые инструменты для реализации планов |

| Уровновешенность отдельных объектов финансовой стратегии | Определяется, насколько согласуют отдельные целевые установки между собой и с контрольными нормативами разработанной финансовой стратегии, насколько избранная финансовая политика соответствует содержанию стратегии и целевых ориентиров |

| Эффективность реализации финансовой стратегии | Определяется путем сопоставления финансовых показателей за прошлый период и контрольных нормативов финансовой деятельности, которые планируется достигнуть в результате реализации стратегии. Также оценивается прирост рыночной стоимости акций компании, изменение имиджа фирмы, рост мотивации сотрудников к труду и т.п. |

| Допустимость уровня риска стратегии | Выясняется, насколько приемлима и допустима опасность, вызванная реализацией финансовой стратегии, связанная с нарушением баланса финансового развития и финансовой устойчивости компании |

В дальнейшем будут рассмотрены различные альтернативы действий по достижению стратегических целей компании. Исходя из модели стратегической финансовой позиции компании и избранного вида финансовой политики, будет проведена оценка этих альтернатив и выбраны оптимальные варианты поведения или основные направления реализации финансовой политики. Эти альтернативы есть способы реализации финансовой стратегии. Портфель таких альтернатив должен быть сформирован для каждой зоны финансового стратегического развития. Например: зоны формирования структуры и цены капитала, зоны формирования оптимальной дебиторской и кредиторской задолженности, зоны инвестиционных вложений, зоны сбалансированного размещения средств в активы, зоны финансового равновесия компании. Данные аспекты раскрыты в разделах 3-5.

Список основной литературы:

1. Аккер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2002.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999.

3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 2004.

4. Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний. –М.: Росс. Экон. Акад., 1998.

5. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. – СПб: Специальная литература, 1995.

Список дополнительной литературы:

1. Ансофф И. Х. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

2. Друкер П. Эффективное управление: Экономические задачи и оптимальные решения: Пер. с англ. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998.

3. Зуб А.Т., Локтинов М.В. Системный стратегический менеджмент: Методология и практика. – М.: «Генезис», 2001.

4. Каратуев А.Г. Финансовый менеджмент. / М.: Ид ФбК-ПРЕСС, 2003.

5. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: «Банки и биржи», Издат. Об-ние «ЮНИТИ», 1998.

6. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Стояновой Е.С. – М.: «Перспектива», 1999.

|

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени… |

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил… |

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах… |

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют… |

Оценка результативности инвестиционной стратегии, разработанной предприятием, проводится по следующим основным параметрам (рис. 6.3.):

1) согласованность инвестиционной стратегии предприятия с общей стратегией его развития. В процессе этой оценки выявляется степень согласованности целей, направлений и этапов в реализации этих стратегий;

2) согласованность инвестиционной стратегии предприятия с предполагаемыми изменениями внешней инвестиционной среды. В ходе этой оценки определяется, насколько разработанная инвестиционная стратегия соответствует прогнозируемому развитию экономики страны и изменениям конъюнктуры инвестиционного рынка в разрезе отдельных его сегментов;

3) согласованность инвестиционной стратегии предприятия с его внутренним потенциалом. Оценка позволяет определить, насколько объемы, направления и формы инвестиционной стратегии взаимосвязаны с возможностями формирования внутренних инвестиционных ресурсов, квалификацией инвестиционных менеджеров, организационной структурой управления инвестиционной деятельностью, инвестиционной культурой и другими параметрами внутреннего инвестиционного потенциала;

4) внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии. При проведении такой оценки определяется, насколько согласуются между собой отдельные цели и целевые стратегические нормативы предстоящей инвестиционной деятельности; насколько эти цели и нормативы корреспондируют с содержанием инвестиционной политики по отдельным аспектам инвестиционной деятельности, как согласованы между собой по направлениям и во времени мероприятия по ее реализации;

5)

1) реализуемость инвестиционной стратегии.

В процессе этой оценки, в первую очередь, рассматриваются потенциальные возможности предприятия в формировании необходимого объема инвестиционных ресурсов из различных источников во всех формах, технологичность выбранных инвестиционных проектов;

2) приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией инвестиционной стратегии. Определяют, как уровень прогнозируемых инвестиционных рисков, связанных с деятельностью предприятия, обеспечивает требуемое финансовое равновесие в процессе его развития;

3) экономическая эффективность реализации инвестиционной стратегии. Такая оценка осуществляется, прежде всего, на основе прогнозных расчетов ранее рассмотренной системы основных стратегических нормативов, сопоставляемых с их базовым уровнем;

4) внешнеэкономическая эффективность реализации инвестиционной стратегии. В ходе этой оценки учитываются: рост деловой репутации предприятия, повышение уровня управляемости инвестиционной деятельностью структурных подразделений предприятия, повышение уровня материальной и социальной удовлетворенности инвестиционных менеджеров.

Положительные результаты оценки проекта, соответствующие выбранным критериям и менталитету инвестиционного поведения, являются основанием для принятия предприятием выбранной инвестиционной стратегии к реализации.

Дмитрий Могилко

Бизнес-архитектор

Эксперт-консультант ВЭШ СПГЭУ

Асессор по модели EFQM

Партнёр ГК «Современные технологии управления» (г. Санкт-Петербург)

Какие ролевые компетенции и мотиваторы экспертов определяют успех стратегического планирования? Какие группы факторов внешней и внутренней среды организации? Какие примеры шкал оценки уровня зрелости факторов внутренней среды? Какие возможности применения системы «Business Studio» для формирования базы знаний по результатам SWOT-анализа среды организации?

В статье представлен обзор «формализованного» SWOT-анализа среды организации как этапа стратегического планирования, а также подход по сегментации факторов среды по составляющим бизнес-стратегии и применению системы «Business Studio».

Изменения состояния внешней среды требуют от организаций своевременной реакции на них путем актуализации своей стратегии поведения на конкурентном рынке. Сложность задачи стратегического планирования обусловлена следующими ее особенностями:

- высокая степень неопределенности и динамики состояния факторов внешней среды;

- многоаспектность и многообразие взаимосвязей факторов среды;

- множественность сценариев и отсутствие точных моделей прогнозирования развития будущей ситуации;

- неполнота и неточность данных о состоянии факторов среды.

Перечисленные особенности комплексной задачи стратегического планирования обуславливают необходимость применения систем поддержки принятия решений и экспертных оценок факторов среды организации.

В работе [1] содержательно рассмотрены этапы формирования стратегии предприятия и сформулированы рекомендации по применению систем поддержки принятия решений различных классов. В работе [2] представлена теория и практика применения экспертных оценок, включая организацию работы экспертной комиссии.

С учетом указанных инструментов и методов решения задачи стратегического планирования, в таблице 1 (по мнению автора) в ролевом составе экспертной комиссии могут быть представлены следующие психологические типы личности (в соответствии с типологией Майерс-Бриггс) и использованы соответствующие мотиваторы их деятельности [3].

| № | Роль (код психотипа) | Характеристика психотипа роли | Мотиваторы деятельности |

|---|---|---|---|

| 1 | Критик, Архитектор (INTP) |

|

|

| 2 | Изобретатель, Искатель (ENTP) |

|

|

| 3 | Аналитик, Ученый, Исследователь (INTJ) |

|

|

| 4 | Советчик, Журналист (ENFP) |

|

|

| 5 | Инспектор, Опекун (ISTJ) |

|

|

| 6 | Мастер (ISTP) |

|

|

В качестве основных ролевых компетенций экспертной комиссии могут быть отмечены следующие [4]:

- ориентация на достижение;

- поиск информации;

- понимание компании;

- командная работа и сотрудничество;

- аналитическое мышление;

- концептуальное мышление;

- гибкость.

Базой для развития указанных компетенций являются знания в области стратегического менеджмента, включающего следующие основные определения [5]:

- стратегия — образ организационных действий и управляющих подходов, используемых для достижения организационных задач и целей организации;

- стратегия организации — взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи организации по отношению к ее конкурентам (стратегия — это набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности);

- стратегическая цель — цель, при достижении которой стратег радикально и безвозвратно меняет ситуацию конкурирования в свою пользу;

- стратегический план — план, разрабатываемый на уровне компании или подразделения (стратегической бизнес-единицы) с целью определения миссии компании, главных ориентиров ее долговременного роста, создания основы для разработки номенклатуры товаров и распределения ресурсов между подразделениями компании;

- устойчивое развитие предприятия — процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, направление инвестиций, научно-техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персонала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворения его потребностей и достижения стратегических целей.

Положения стандарта [6] содержат рекомендации для организаций по достижению устойчивого успеха в сложной и постоянно меняющейся среде. При этом, явно отмечено влияние (внешних и внутренних) факторов среды на достижение целей организации.

Содержание внешней и внутренней среды организации (наиболее развернуто) представленно в стандарте [7] следующими понятиями:

- внешняя среда может включать на международном, национальном, региональном или на местном уровне: культурную, социальную, правовую, регулирующую, финансовую, технологическую, экономическую, естественную и рыночную среду, а также основные движущие силы и тенденции, влияющие на цели организации, взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами, их ожидания и ценности;

- внутренняя среда может включать: руководство, организационную структуру и культуру, роли и ответственности, политики, цели и стратегии, ресурсы и знания (капитал, люди, процессы, системы и технологии), стандарты, руководства и модели, взаимосвязи с внутренними заинтересованными сторонами, контрактные отношения.

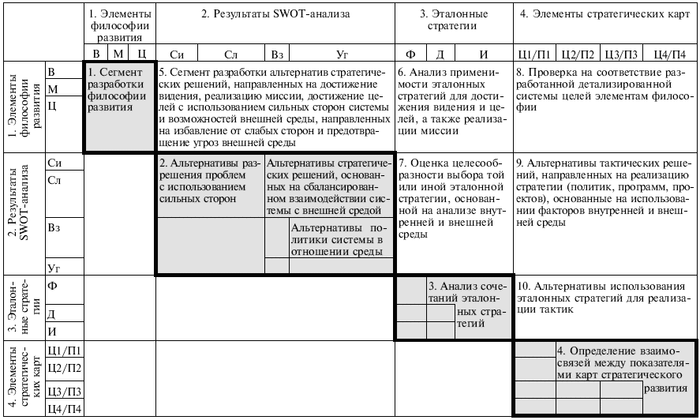

В работе [8] представлены основные этапы процесса стратегического планирования с применением SWOT-анализа среды организации (рис. 1).

Рис. 1. Этапы процесса стратегического планирования

Представленные (в столбцах таблицы) основные этапы планирования имеют следующее содержание:

-

Определение Миссии (смысла существования организации), Видения (того, какой организация стремится стать) и Ценностей организации (принципов и/или моделей мышления, призванных играть роль в формировании культуры организации и определения того, что важно для организации для поддержания ее миссии и видения) [6].

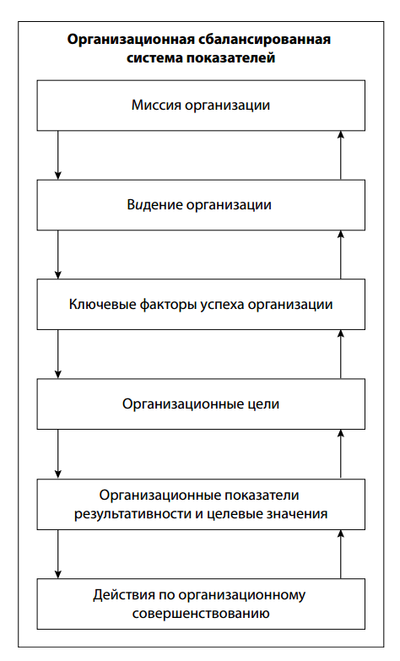

При этом, в работе [9] показывается взаимосвязь Видения и Целей организации через ключевые факторы успеха (КФУ), а также взаимосвязь КФУ с бизнес-процессами, являющимися объектами улучшения деятельности (рис. 2).Рис. 2. Взаимосвязь Видения, Ключевых факторов успеха и Целей

По мнению автора, КФУ являются важным элементом стратегического планирования, поскольку помогают «оцифровать» Видение и сформулировать стратегические Цели. В стандарте [10] приведено (похожее по содержанию с КФУ) определение и примеры Ключевых факторов развития бизнеса (бизнес-стимулов) — областей ключевых показателей деятельности, которые наиболее важны для успешной работы предприятия.

- Проведение SWOT-анализа сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон внутренней среды и возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) внешней среды. Подробное содержание данного этапа будет рассмотрено далее.

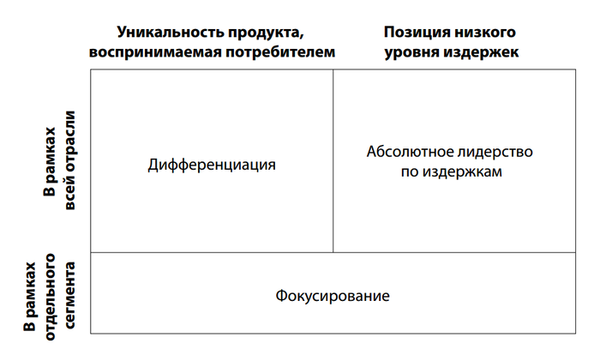

- Определение статегического вектора развития в координатах «базовых» стратегий Майкла Портера (рис. 3), включая [11]:

- дифференциацию (продуктовую, сервисную, имиджевую) — производство уникальной продукции за счет высокого потенциала маркетинга, компетенций конструирования изделий высокого качества, технологического лидерства, высокого потенциала творческих способностей и фундаментальных исследований, высокой репутации качества продукции, тесной кооперации с каналами сбыта, уникального сочетания навыков, полученных в других отраслях;

- лидерство по издержкам — поддержание издержек на более низком уровне, чем у конкурентов за счет доступности капитала для реальных инвестиций, высоких навыков технологической разработки процессов, налаженного контроля трудовых процессов, низкозатратной системы распределения и сбыта, облегченной для производства конструкции изделий);

- фокусирование — применение стратегии дифференциации или стратегии лидерства по издержкам на узкопрофильных сегментах рынка (т. е. сосредоточение на определенной группе покупателей и выстраивание с ними особых отношений).

Рис. 3. «Базовые» варианты конкурентной стратегии

- Разработка стратегической карты целей и системы показателей для их измерения.

В стандарте [6] определено предназначение Ключевых показателей деятельности (факторов, которые входят в сферу управления организации и имеют решающее значение для ее устойчивого успеха) для установления целей и мониторинга результатов деятельности посредством их классификации (декомпозиции) и измерения на всех уровнях организации и в соответствующих процессах.

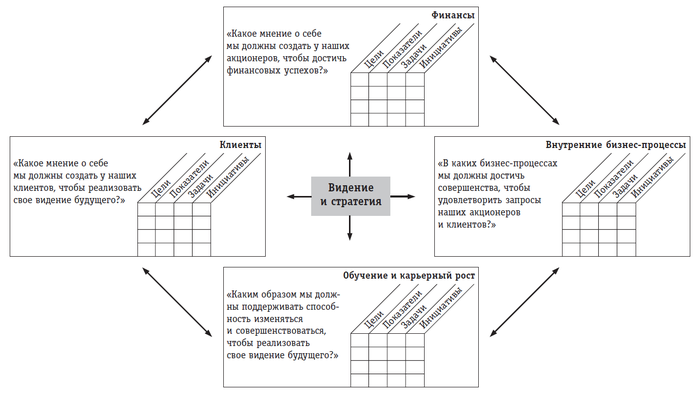

С точки зрения системного представления, широкое распространение получила модель сбалансированной системы показателей [12], отражающей причинно-следственную логику взаимосвязи показателей в четырех перспективах (рис. 4):- финансы;

- клиенты;

- внутренние бизнес-процессы;

- обучение и развитие.

Рис. 4. Модель сбалансированной системы показателей

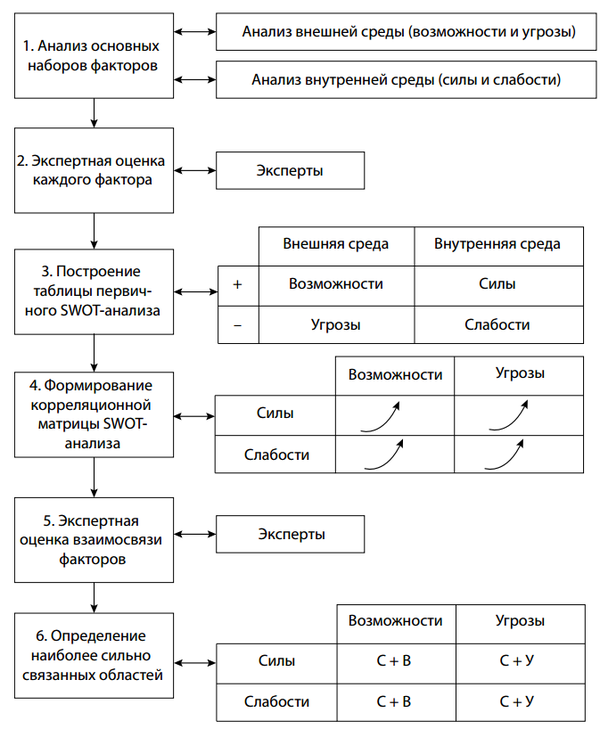

Для раскрытия содержания этапа «SWOT-анализ» автором использован «формализованный» подход [13], отличительной особенностью которого является расчет и оценка парных корреляций факторов внешней и внутренней среды с последующим определением стратегий в квадрантах SWOT-матрицы (рис. 5).

Рис. 5. Этапы проведения «формализованного» SWOT-анализа

В качестве возможных инструментов оценки внешней среды организации в стандарте [14] рекомендованы следующие:

- PEST(LE)-анализ (политических, экономических, технологических, социальных, а также юридических и экологических факторов макросреды);

- 5 сил Портера (индустриальный анализ).

В качестве факторов внутренней среды могут быть использованы критерии премий Правительства РФ в области качества (ППК) [15], применяемые для оценки уровня организационной зрелости. В таблице 2 автором предложены возможные формулировки шкал для балльной оценки зрелости по отдельным критериям.

| Код | Критерий | 1: слабая | 2: удовлетворительная | 3: нейтральная | 4: хорошая | 5: сильная |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 3.5а | Систематическое проектирование и менеджмент процессов | Процессы (верхнего уровня декомпозиции) определены (SIPOC: поставщик-вход-процесс-выход-потребитель), владельцы процессов и ролевые функции определены | Основные параметры процессов и требования к ним определены и документированы в паспортах процессов. Владельцы ресурсов (трудовых, информационных, инфраструктурных) знают требования по обеспечению процессов. | Взаимосвязи и взаимодействия процессов по материальным и информационным потокам определены и документированы. Владельцы процессов применяют PDCA-цикл управления (планируй-делай-проверяй-улучшай). | Достигается прослеживаемость статуса процессов на основе автоматизации. Осуществляется регулярный контроллинг (измерение, анализ, улучшение) показателей процессов. Сильные стороны и области улушений процессов определяются на основе функционально-стоимостного анализа, аудитов качества и самооценки уровня зрелости. | Наблюдается устойчивая тенденция сокращения потерь (бережливого производства) в процессах и их взаимодействиях, а также устойчивая тенденция непрерывного улучшения показателей процессов в интересах достижения стратегических целей |

| 3.5б | Совершенствование процессов с использованием инноваций в целях более полного удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон | Операционные цепочки создания ценности определены и документированы, требования к компетенциям и документированной информации определены | Ограничения потока в цепочке создания ценности определяются в основных и обеспечивающих процессах на основе анализа ограничений и потерь (бережливого производства) относительно операционной стратегии развития | Владельцы процессов обладают необходимыми ресурсами для улучшения процессов относительно операционной стратегии развития, включая премиальный фонд для стимулирования участников и проектных команд. Применяются ключевые показатели деятельности для стимулирования владельцев процессов и ресурсов. | Альтернативные проекты улучшений оцениваются на основе сравнения экономических показателей цепочки создания ценности (проход, инвестиционые затраты, операционные расходы) «до» и «после» реализации проекта | Наблюдается устойчивая тенденция достижения улучшений (производительности и эффективности) сети процессов организации на основе реализации проектов внутреннего развития, вовлеченности и заинтересованности участников процессов |

По результатам оценок факторов внешней и внутренней среды формируется корреляционная матрица, позволяющая «обнаружить» и упорядочить пары факторов с сильной корреляционной зависимостью для последующего экспертного анализа и синтеза возможных стратегий (например, методом морфологического анализа Цвикке). Или же, наоборот — в ячейках корреляционной матрицы могут «накапливаться» предлагаемые стратегические цели (например, в ходе мозгового штурма) для последующей оценки их распределения по группам факторов среды.

Применение описанного подхода к проведению SWOT-анализа в отдельных случаях может привести к большому количеству парных комбинаций факторов и как следствие, к росту трудоемкости процесса экспертной оценки. Для снижения потенциальной трудоемкости процесса «формализованного» SWOT-анализа автором предлагается использовать дополнительную сегментацию факторов по составлящим социально-экономической стратегии организации, рассмотренных в [16]:

- товарно-рыночная стратегия — совокупность стратегических решений, определяющих номенклатуру, объем и качество выпускаемой продукции и способы поведения предприятия на товарном рынке;

- ресурсно-рыночная стратегия — совокупность стратегических решений, определяющих поведение предприятия на рынке производственно-финансовых и иных факторов и ресурсов производства;

- технологическая стратегия — стратегические решения, определяющие динамику технологии предприятия и влияние на нее рыночных факторов;

- финансово-инвестиционная стратегия — совокупность решений, определяющих способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов;

- социальная стратегия — совокупность решений, определяющих тип и структуру коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия с его акционерами;

- стратегия управления — совокупность решений, определяющих характер управления предприятием при реализации избранной стратегии.

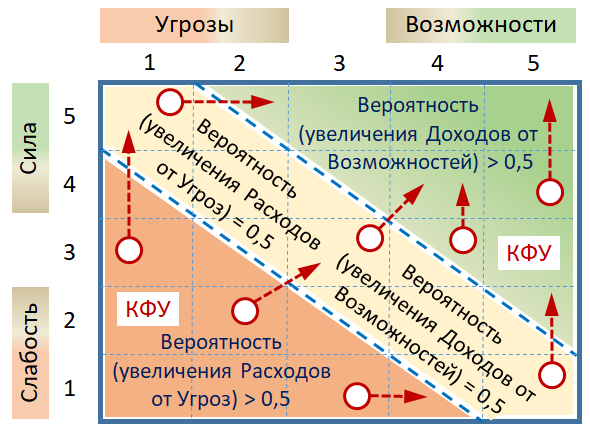

В заключение следует отметить, что (по мнению автора) результаты SWOT-анализа (значимые парные комбинации факторов внешней и внутренней среды) могут быть «образно» представлены по аналогии с игрой в «уголки», при этом целью «бизнес-игры» является стремление обеспечить минимальную концентрацию факторов в области «слабости-угрозы» и максимальную концентрацию факторов в области «сила-возможности» (рис. 6).

Рис. 6. Игра в «уголки»

Также в данное «игровое» представление можно добавить «экономическую» окраску и выделить 3 цветовые зоны матрицы «игры» (рис. 7), при этом направленные стрелки соответствуют стратегическим действиям на множестве КФУ (факторов внутренней среды):

- желтая зона характеризует «нейтральное» состояние среды с максимальной неопределенностью (равновероятные исходы игры), при котором «угрозы» внешней среды могут быть компенсированы «сильными сторонами» организации, а «слабые стороны» организации могут быть компенсированы «возможностями» внешней среды (что, по модели Теории ограничений [17], может соответствовать фокусированию внимания на «Инвестиции»);

- красная зона характеризует «агрессивное» состояние, при котором «угрозы» внешней среды приходятся на «слабые» стороны организации (что, по модели Теории ограничений, может соответствовать фокусированию внимания на «Операционные расходы»);

- зеленая зона характеризует «благоприятное» состояние, при котором «возможности» внешней среды приходятся на «сильные» стороны организации (что, по модели Теории ограничений, может соответствовать фокусированию внимания на «Проход»).

Рис. 7. Экономическая матрица «игры»

В стандарте [18] определены следующие требования к системам менеджмента качества относительно понимания среды организации:

- организация должна определить внешние и внутренние факторы, относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и влияющие на ее способность достигать намеченных результатов ее системы менеджмента качества;

- организация должна осуществлять мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах.

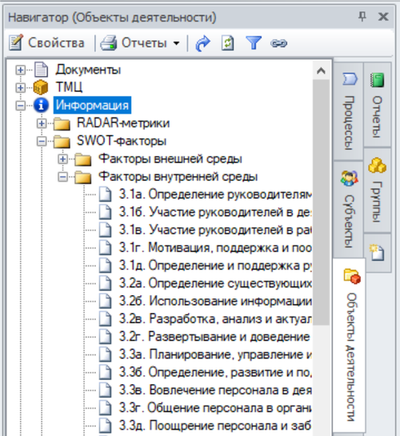

Процесс анализа среды и систематизации результатов может быть упрощен на основе использования возможностей системы бизнес-моделирования «Business Studio».

С этой целью необходимо осуществить следующие действия:

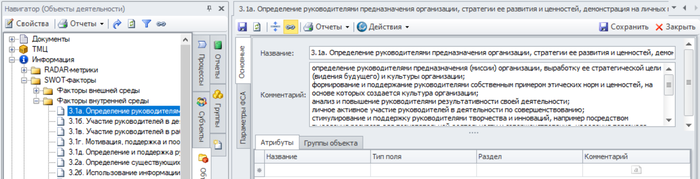

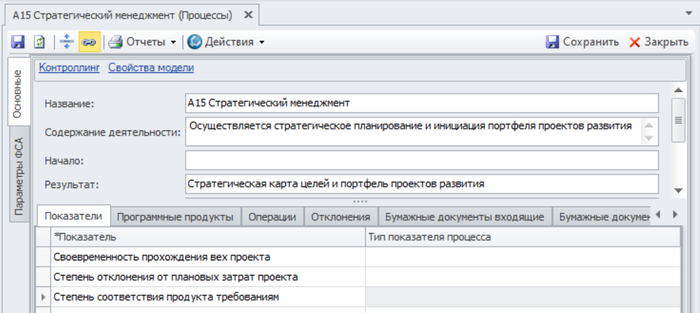

- В разделе «Информация» навигатора системы создать иерархию папок с факторами внешней и внутренней среды (рис. 8).

- Для каждого фактора в поле «Комментарий» свойств объекта добавить соответствующее описание (рис. 9).

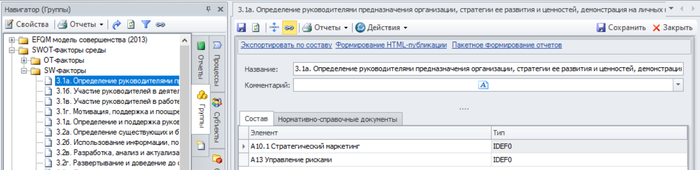

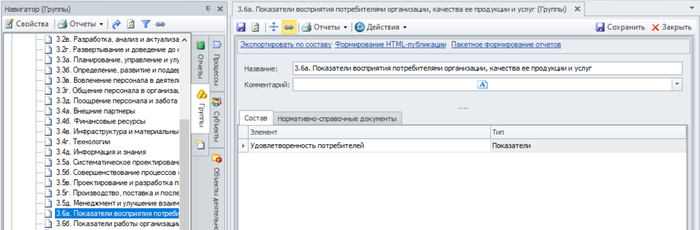

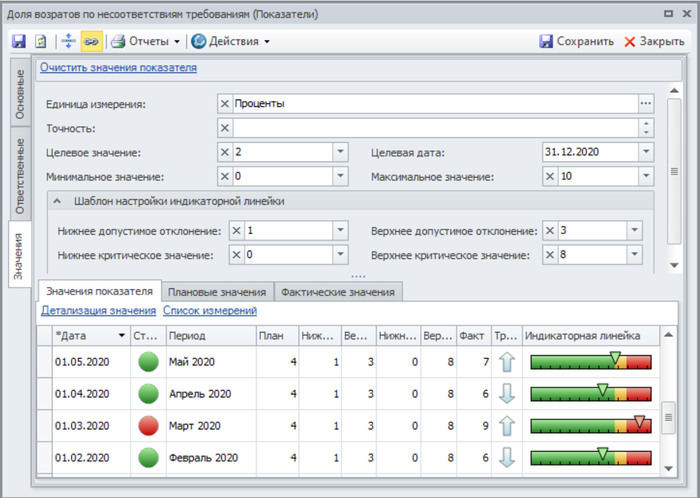

- С целью создания дополнительной возможности для формирования отчета по самооценке уровня зрелости менеджмента — в разделе «Группы» навигатора системы необходимо также создать иерархию папок с факторами среды. В свойства факторов добавить на вкладку «Состав» соответствующие Процессы, в которых создаются возможности по фактору-критерию ППК (рис. 10) или Показатели, которые измеряют результаты по фактору-критерию ППК (рис. 11).

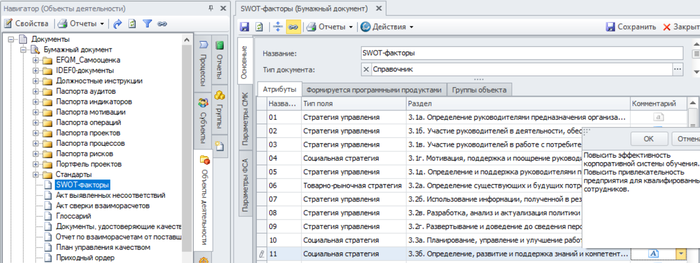

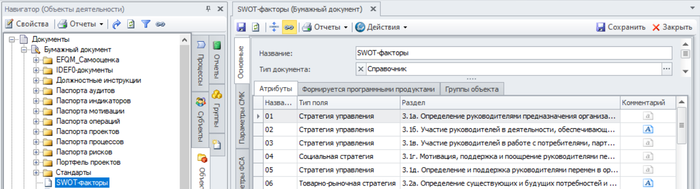

- Для группировки факторов по составляющим бизнес-стратегии необходимо в разделе навигатора «Документы» создать документ со сведениями о соответствии факторов среды и составляющих социально-экономической стратегии (рис. 12).

- Для проведения экспертной оценки внутренней среды необходимо разработать анкетные формы (пример в таблице 2) с балльными шкалами по следующим группам факторов:

- лидирующая роль руководства;

- стратегия в области качества;

- персонал;

- партнерство и ресурсы;

- процессы;

- удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг;

- удовлетворенность персонала;

- влияние организации на общество;

- результаты работы организации.

- Для проведения экспертной оценки внешней среды необходимо разработать анкетные формы с балльными шкалами по следующим группам факторов:

- экономические;

- политические;

- технологические;

- социальные;

- рыночные (5 сил Портера).

- Для каждого процесса, указанного в карточке фактора-критерия возможностей ППК, в свойствах внести сведения о его результате, используемых рабочих и нормативно-справочных документах (рис. 13), а также его показателях (рис. 14).

-

Отчет по результатам SWOT-анализа (включая самооценку ППК) может быть сформирован автоматически с использованием возможностей системы «Business Studio» по OLE-автоматизации [19] и содержит:

- Лист «Карта», включающий:

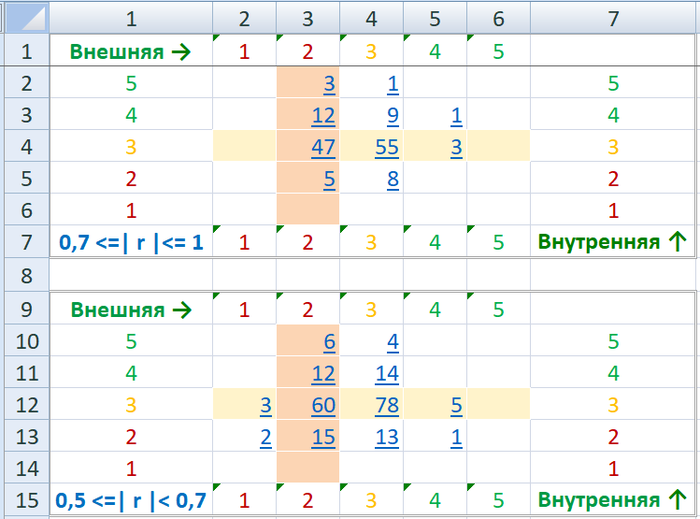

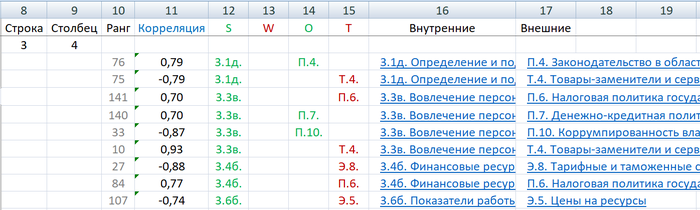

○ таблицы распределения по выставленным баллам корреляционных пар факторов внешней и внутренней среды для диапазонов значений коэффициента корреляции: (0,7–1); (0,5–0,7); (0,3–0,5); (0–0,3). При этом, итоговые (средние балльные) оценки состояния среды отображаются цветными полосками, а в ячейках указывается количество пар с соответствующими оценками факторов (рис. 15);

Рис. 15. Карта распределения корреляционных пар факторов среды

○ соответствующие пары факторов для выбранной ячейки таблицы (рис. 16).

Рис. 16. Корреляционные пары факторов внешней и внутренней среды

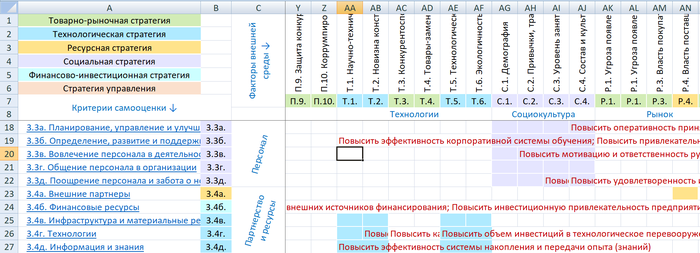

- Лист «Матрица», включающий «пересечения» строк факторов внутренней среды со столбцами факторов внешней среды, при этом при совпадении принадлежности факторов одной и той же составляющей социально-экономической стратегии — ячейка выделяется фоном соответствующего цвета. В дальнейшем в ячейки таблицы будут вписываться предлагаемые формулировки стратегических целей (рис. 17);

Рис. 17. Пересечение факторов среды по составляющим стратегии

- Лист «SWOT_цели», включающий значения коэффициентов корреляции факторов внешней среды с соответствующим фактором-критерием внутренней среды. В дальнейшем в ячейки таблицы будут вписываться предлагаемые формулировки стратегических целей (рис. 18);

Рис. 18. Корреляция факторов внешней среды с фактором внутренней среды

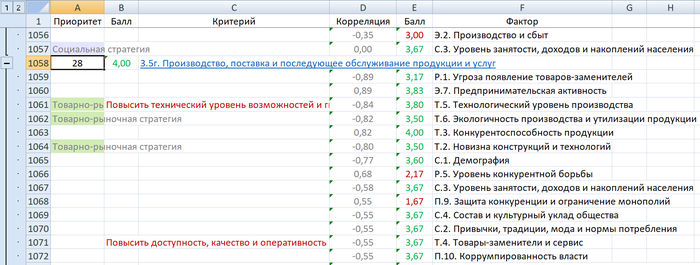

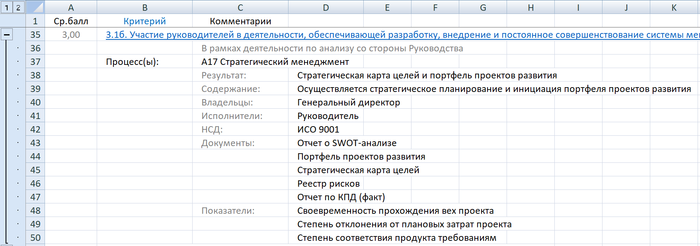

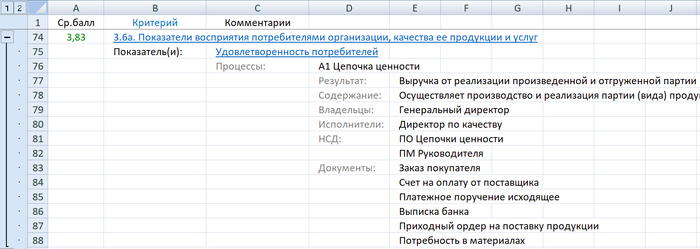

- Лист «ППК_отчет», включающий следующие сведения:

○ средний балл оценки (уровня зрелости) фактора-критерия ППК;

○ наименование фактора-критерия ППК;

○ сведения о процессах, в которых создаются возможности (рис. 19) или наименование показателей, которые измеряют результаты (рис. 20).Рис. 19. Отчет по фактору-критерию возможностей ППК

Рис. 20. Отчет по фактору-критерию результатов ППК

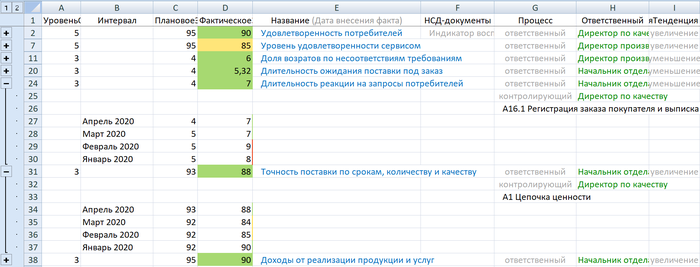

- лист «Индикаторы», включающий сведения о плановых и фактических значениях в отчетных периодах для показателей, указанных в факторах-критериях результатов ППК (рис. 21).

Рис. 21. Плановые и фактические значения показателей

- Лист «Карта», включающий:

- По результатам анализа отчета заинтересованные стороны могут предложить предварительные формулировки стратегических целей, которые заносятся в документ по соответствующему фактору внутренней среды, для последующих обсуждений, коррекций и дополнений (рис. 22).

Рис. 22. Предварительные формулировки стратегических целей

Рис. 8. Иерархия факторов среды

Рис. 9. Описание фактора среды

Рис. 10. Описание фактора-критерия возможностей ППК

Рис. 11. Описание фактора-критерия результатов ППК

Рис. 12. Соответствие факторов среды и составляющих стратегии

Рис. 13. Карточка процесса

Рис. 14. Карточка показателя

Для удобства навигации описанный отчет по SWOT-анализу содержит необходимые автоматические межстраничные ссылки.

Вывод: описанный автором подход SWOT-анализа среды с применением системы «Business Studio» позволит снизить трудоемкость процесса подготовки и проведения анализа, а также сформировать базу знаний организации по факторам внешней и внутренней среды.

Источники информации:

- Ершов Д.М., Качалов Р. М. Системы поддержки принятия решений в процедурах формирования комплексной стратегии предприятия. — М.: ЦЭМИ РАН, 2013. — 60 с.

- Орлов А. И. Организационно-экономическое моделирование. Часть 2: Эспертные оценки. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. — 486 с.

- Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). — М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005. — 128 с.

- Лайл М. Спенсер и Сайн М. Спенсер. Компетенции: модели максимальной эффективности работы. — М.: HIPPO, 2005. — 384 с.

- ГОСТ Р 57147–2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения.

- ГОСТ Р ИСО 9004–2019: Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации.

- ГОСТ Р ИСО 31000–2010: Менеджмент риска. Принципы и руководство.

- Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д. Ю. Управленческие решения. — М.: Эксмо, 2009. — 530 с.

- Рамперсад К. Хьюберд. Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя ценность. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 352 с.

- ГОСТ Р МЭК 62264.1–2014: Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология.

- Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.

- Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. — 314 с.

- Рупосов В.Л., Чернышенко М. С. Методика оценки точности проведения формализованного SWOT-анализа. // Экономика, Статистика и Информатика, № 6 (2), 2011, с.55–59.

- ГОСТ Р 57189–2016: Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001:2015.

- Р 50-601-45/1–2006: Рекомендации. Самооценка деятельности организации на соответствие критериям премий Правительства Российской Федерации в области качества 2006 года (для организаций с численностью работающих свыше 250 человек).

- Стратегия бизнеса: Аналитический справочник. Под общей редакцией академика РАЕН, д.э.н. Г. Б. Клейнера. — Москва, «КОНСЭКО». — 1998. — 331 с.

- Голдратт Э. М. Синдром стога сена. Выуживание информации из океана данных. — М.: «Издательство АСТ». — 2005. — 39 с.

- ГОСТ Р ИСО 9001–2015: Системы менеджмента качества. Требования.

- Система бизнес-моделирования «Business Studio». «OLE-автоматизация».

Опубликовано по материалам:

Журнал «Мотивация и оплата труда», 02/2021.

Апрель 2021 г.