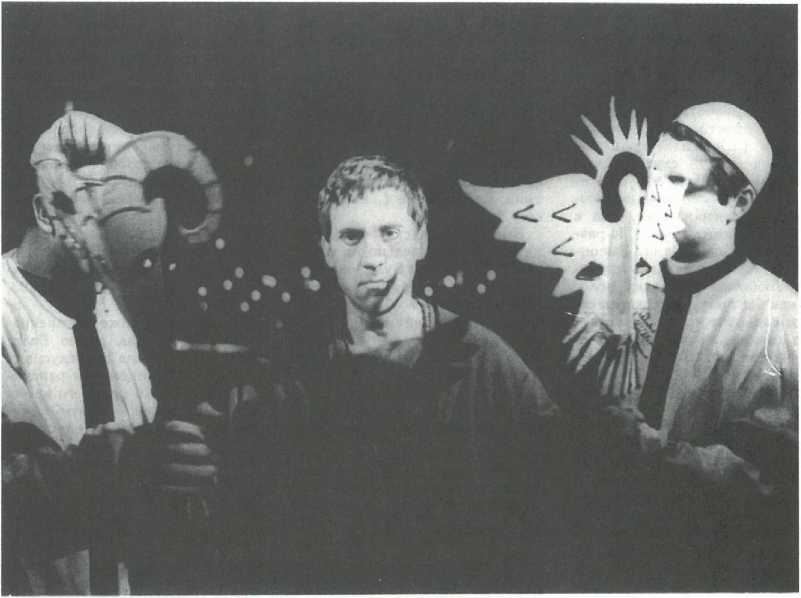

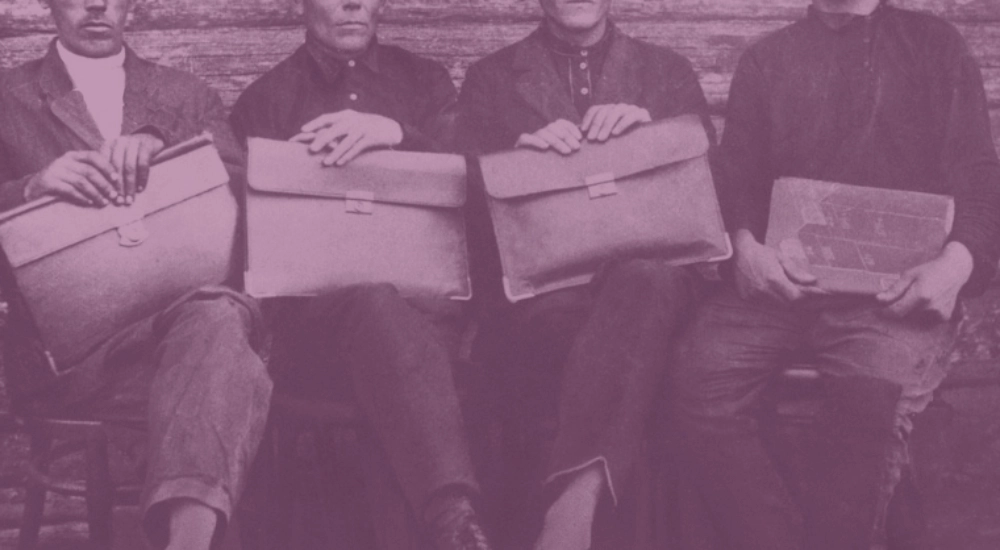

Вот это моя очень серьезная и любимая роль —

Галилей в пьесе Брехта…

Пьесу «Жизнь Галилея» Бертольд Брехт написал в 39-м, а издана она была только в 1955 году. В 56-м Б.Брехт начинает работать над постановкой пьесы, но не успевает ее завершить — 14 августа 1956 года знаменитый драматург и режиссер умирает. Работу над спектаклем заканчивает Эрих Энгель, ставший ведущим режиссером «Берлинер Ансамбль». Главную роль играл Эрнст Буш, показавший великого ученого, не осознавшего своей ответственности перед человечеством. Режиссерское, художественное и актерское решение спектакля было признанным классическим воплощением брехтовской пьесы. Но Ю.Любимов не боится авторитетов и осенью 65-го года приступает к репетициям своего давно задуманного «Галилея».

Ю.Любимов: «Мне захотелось через пару лет вернуться к Брехту, чтоб просто проверить мастерство театра — как он сейчас звучит. И еще мне казалось, что ситуация в мире была острая: начались атомные испытания страшные, взрывы, первый конфликт Сахарова с Хрущевым, когда взорвали огромной силы водородную бомбу… И Сахаров умолял не делать этого».

В этой пьесе Б.Брехт через жизнь и образ Галилея как бы заново открывал азбучную истину — научный и общественный долг нераздельны. Галилео Галилей, скромный учитель математики в Падуе, встает на защиту учения Коперника. Презирая опасность, которая грозит ему со стороны инквизиции, Галилей пропагандирует теории, в корне подрывающие «истины» Священного Писания. В 1633 году ученого вызывают на суд инквизиции в Рим. И здесь, устрашенный орудиями пыток, Галилей отказывается от открытых им законов строения Вселенной. Его отречение читают на площадях и улицах. До конца своих дней Галилей живет в полном уединении, пленником инквизиции. Рисуя путь великого ученого, отказавшегося, вопреки истине и убеждениям, от своих открытий, Брехт выносит ему суровый приговор. И этот приговор тем более суров, что звучит он из уст самого Галилея. В этой пьесе, где прекрасно передана атмосфера XVII века, Брехт поставил один из самых важных вопросов современности — вопрос о моральной ответственности ученого перед человечеством.

Брехт поместил Галилея в нашу жизнь — рассказывая о событиях трехсотлетней давности, напоминает о сброшенной на Хиросиму бомбе. Пьеса — поучительная, мудрая, диалектически сложная, быть может одна из самых сложных среди всей драматической литературы XX века. Любимов не испугался этой сложности, а, скорее, она подхлестнула его на воссоздание пьесы на сцене «Таганки».

Перевод пьесы сделал Лев Копелев, стихотворные вставки придумал Наум Коржавин, а музыку к зонгам сочинили Б.Хмельницкий и А.Васильев.

Роль Галилея предназначалась для Н.Губенко. Но в этот период он много снимается в кино и пытается вообще уйти из театра. Параллельно эту роль готовил Александр Калягин с помощником режиссера Алексеем Чаплиевским. Последний раз Губенко репетирует Галилея 22 ноября 1965 года. Высоцкий должен был играть роль уличного певца. Затем работа над спектаклем прервалась из-за интенсивной работы над пьесами «Самоубийца» и «Трое на качелях».

В январе Любимов отсутствует и работу над спектаклем продолжает Валерий Раевский. Он пробует Высоцкого в роли Галилея.

7 февраля Любимов на первом же просмотре подготовленного материала назначает Высоцкого на главную роль. Калягин тоже не прекращает работу над ролью, но в течение последующих двух месяцев до премьеры репетирует всего 5 — 6 раз, в то время как Высоцкий — почти ежедневно по 6 часов в день.

При первом появлении Высоцкого на сцене создавалось впечатление, что он слишком молод для своей роли — коротко постриженный, с мальчишеским лицом. Даже придуманная художником спектакля Э.Стенбергом длинная, простая и грубая темно-коричневая мантия, полы которой влачились по земле, не могла добавить ему возраста. А.Демидова: «Галилей — первая большая роль Высоцкого, которую он делал на свой манер. Рисунок роли лепился как бы с себя. Легкая походка, с характерным коротким шагом, мальчишеская стрижка, да и вся фигура выражала порыв и страстность. И только тяжелая мантия давила на плечи. Не было грима, не было возрастной пластики, хотя действие в пьесе тянется около тридцати лет. Галилей у Высоцкого не стареет. Игрался не характер, а тема — в смертельном поединке сталкивался прогресс с инквизицией, доказывая, что свобода науки — мнимая, что компромисс ее с реакцией неизбежно приводит ученого к полному духовному опустошению и преждевременной гибели. Сюжет, разыгрывавшийся три столетия назад, воспринимался как сегодняшний».

Для спектакля Любимов выбрал музыку Д.Шостаковича и ввел в спектакль два хора, находящихся по обеим сторонам сцены. Слева — мальчики в белых одеждах, справа — монахи в черном. Они судили каждый поступок Галилея. Левые одобряли, правые осуждали. Для одних он опасный еретик, способный возмутить разум людей, для других — надежда человечества в сражении между религией и наукой. Галилей Высоцкого был гениальный искатель истины, трагически осуждающий себя. Он приходит к раздвоенному концу не из-за старости, не из-за немощи или соблазна плоти — его ломает, насилует общество: «Я отдал свои знания власть имущим, чтобы те употребили их… или злоупотребили ими… и человека, который совершил то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей Науки…» Но Любимов придумывает оптимистический финал, подчеркивающий трагизм борьбы за истину, доступную теперь любому мальчишке, — на сцену выбегают дети и яростно вращают маленькие глобусы: «А все-таки она вертится!»

Выступая в 72-м году на Таллинском телевидении, Высоцкий рассказывал о своем Галилее: «Я вначале играл комедийные роли и вдруг я сыграл Галилея. Я думаю, что это получилось не вдруг, а, так сказать, вероятно, режиссер присматривался — могу я или нет…

Через пять минут никого уже не смущает, что, например, Галилея я играю без грима, хотя ему в начале пьесы сорок шесть лет, а в конце — семьдесят, а мне, когда я начинал репетировать роль Галилея, было двадцать восемь лет. Я играл со своим лицом, только в костюме. Такой у меня, вроде балахона, вроде плаща, такая накидка коричневая, очень тяжелая — как в то время был материал; грубый свитер очень. И несмотря на то что в конце он — дряхлый старик, я очень смело беру яркую характерность, играю старика, человека с потухшими глазами, которого совершенно ничего не интересует, который немножечко в маразме. И совершенно не нужно гримироваться в связи с этим…

Спектакль этот сделан очень, мне кажется, своеобразно… У нас в нем два финала: как бы на суд зрителя два человека. Первый финал — это Галилей, который уже не интересуется абсолютно тем, что произошло. Ему совершенно неважно, как упала наука в связи с его отречением. А второй финал — это Галилей, который понимает, что он сделал громадную ошибку, отрекшись от своего учения, что он отбросил науку назад. И несмотря на то что до этого он был старик дряхлый, я говорю последний монолог от имени человека зрелого, но абсолютно здорового, который в полном здравии и рассудке понимает, что он натворил. Ну и еще любопытная деталь. Брехт этот монолог дописал. Дело в том, что пьеса была написана раньше, а когда в 45-м году была сброшена бомба на Хиросиму, Брехт написал целую страницу этого монолога об ответственности ученого за свою работу, за то, как будет использовано его изобретение. Вот это была очень серьезная и любимая роль…»

16 мая 1966 года состоялось обсуждение спектакля в Управлении культуры исполкома Моссовета. Это был один из редких случаев совпадения мнений. Была дана высокая оценка постановке спектакля и игре Высоцкого: «Высоцкий в целом ряде основных моментов спектакля играет великолепно… и придет еще сильнее…», «… Галилей, очень достойное решение — умение мыслить на сцене и перекидывать мысль в зал… Блистательно сделан последний монолог Галилея, вот по этому пути необходимо продолжить эту работу…», «…Галилей, его трактовка — для Высоцкого большое движение вперед. Задача его велика, и, в основном, он справляется…»

Официальная премьера состоялась 20 мая…

Спектакль получил благожелательную оценку и в прессе: «В «Жизни Галилея» рядом с режиссером впервые в полный рост поднялся актер В. Высоцкий, исполняющий роль Галилея» (И.Вишневская. «Вечерняя Москва», 13.06.66); «В Театре на Таганке родился актер, удивительный по умению пластически, мужественно сыграть такую роль, которая подвластна только большим художникам» (В.Фролов. «Юность», № 10, 1966); «Необыкновенно яркий режиссерский рисунок, острое геометрическое изображение быта сочетается с великолепными актерскими работами. Среди них следует особо отметить В.Высоцкого, создающего Галилея — молодого человека, полного сил, дерзости, лукавства, гения, склоняющегося перед обстоятельствами и вместе с тем побеждающего их» (М.Поляков. «Наш современник», № 4, 1967); «На протяжении спектакля Галилей, оставаясь самим собой, обнаруживает новые черты характера, и актер обстоятельно, сочно, подробно «прописывает» роль» (Л.Баженова. «Театр», № 4, 1976).

В следующем году таганский «Галилей» будет отмечен на обложке немецкого «Theater der Zeit» фотографией Высоцкого и Золотухина в одной из сцен спектакля.

Исполнение Высоцким этой роли показало, что из характерного актера он превратился в актера социального звучания, способного играть самые масштабные и сложные роли. На этом этапе роль Галилея была вершиной, к которой он стремился через остальные роли. Это был его первый персональный театральный портрет. И второй персональный портрет «Таганки». Первый был создан З.Славиной в «Добром человеке из Сезуана». Ю.Любимов поставил две пьесы Брехта с разрывом в три года и выделил в них двух персонажей и две актерские индивидуальности.

И была еще взята одна вершина — удалось на какое-то время прекратить пить. Он совершил это восхождение не в одиночку, это было восхождение коллектива театра. Беда Высоцкого была общей бедой театра, победа Высоцкого стала общей победой.

Влюбившись в этот — теперь уже СВОЙ — театр, Высоцкий потянул за собой друзей: Жору Епифанцева и Севу Абдулова. Оба набирались актерского опыта в славном МХАТе, но поддались уговорам Высоцкого и сбежали к Любимову, репетировали в «Жизни Галилея». Однако, поняв, что это не их театр, через несколько месяцев вернулись к системе Станиславского…

Сезон 65—66 годов в Театре на Таганке был знаменателен двумя гастрольными поездками. Первая — совсем короткая — в Тулу 23 — 26 апреля, где на сцене Дворца культуры железнодорожников был трижды показан спектакль «Добрый человек…». Высоцкий участвует во всех трех, продолжая пока играть роль Мужа.

Слава «Таганки» и зрительский ажиотаж у театральной кассы еще не докатились до провинции, и труппу здесь ждало разочарование. Вспоминает актер театра А.Васильев: «Мы, которые потрясли весь мир, все такие «таганцы» и прочее, поехали в Тулу и — провалились. Это был не скандал, а просто провал. Мы вошли в зрительный зал все победителями (Ю.П.Любимов сделал в спектакле так, что мы шли через зал) и смотрим — мест что-то много пустых. Это было для нас просто удивительно. У нас там, в Москве, нельзя взять билеты — убийство за ними, и вдруг здесь — пустые места. А во втором антракте пошли и увидели, что уже треть зрителей в зале осталась. Эти гастроли были еще знамениты и тем, что второй спектакль «Добрый человек…» был сыгран вместо трех часов пятнадцати минут за два часа десять минут. То есть мы так «лупили» текст потому, что в зале к концу спектакля осталось человек десять».

О вторых гастролях можно судить по грузинской прессе:

«Вчера представители театральной общественности города встречали Театр на Таганке. Сегодня театр начинает гастроли спектаклем «10 дней, которые потрясли мир»» («Вечерний Тбилиси», 24.06.66);

«На встречу, которая состоялась в редакции нашей газеты, пришли Ю.П.Любимов, артисты З.Славина, В.Золотухин, В.Высоцкий, В.Смехов.

Владимир Высоцкий — не только талантливый актер, но и композитор, и поэт. Песни его хорошо знакомы москвичам. Тбилисцы слушали его музыку в спектаклях «10 дней…» и «Антимиры». На этот раз Высоцкий исполнил несколько своих песен, каждая из них небольшая новелла, несущая большую смысловую и эмоциональную нагрузку. Сегодня спектаклем «10 дней…» театр завершает свои гастроли и выезжает в Сухуми, где продолжит свои выступления до 17 июля» («Заря Востока», 7.07.66).

В Тбилиси таганцы выступали на сцене академического театра им. Ш.Руставели.

Газета «Молодежь Грузии» 2 июля 1966 года поместила обзорную статью рецензента Г.Чантурия с достаточно подробным анализом актерского творчества Высоцкого. Столь подробных и доброжелательных статей в центральной прессе о Высоцком тогда не печатали. Г.Чантурия, в отличие от своих предшественников, уже не ограничивался перечислением ролей Высоцкого, он дал их оценку, начиная свой рассказ об актере со студенческих работ, сопоставил его актерскую манеру с игрой Н.Губенко.

Зная грузинское гостеприимство и возможные последствия его для Владимира, в эту гастрольную поездку напросилась Людмила. И совсем не напрасно…

В.Высоцкий — И.Кохановскому: «Я с театром на гастролях. Грузины купили нас на корню — мы и пикнуть не смей, никакой самостоятельности. Все рассказы и ужасы, что вот-де там споят, будут говорить тосты за маму, за тетю, за вождя, и так далее, — все это, увы, оправдалось! Жена моя Люся поехала со мной и тем самым избавила меня от грузинских тостов аллаверды, хотя я и сам бы при нынешнем моем состоянии и крепости духа устоял. Но — лучше уж подстраховать, так она решила. А помимо этого, первый раз в жизни выехали вместе.

Остальных потихоньку спаивают, говорят: «Кто не выпьет до дна — не уважает хозяина, презирает его и считает его подонком». Начинают возражать: «Что вы, как это, генацвале?» А вечером к спектаклю — в дупель».

Кроме того, грузинские зрители показали пример «фанатизма и фетишизма» по отношению к прославленным в будущем актерам — в гостинице воровали не только деньги, но и нижнее белье у Людмилы Абрамовой, туфли на пляже у Готлиба Ронинсона и почти всю одежду у Бориса Буткеева…

Присутствие Людмилы не помешало Высоцкому совершить безрассудный поступок. 6 июля был очень жаркий день. Решив искупаться в быстрой и холодной Куре, он не учел особенностей горной реки, крутизны берега, на который практически невозможно было выбраться, и чуть не утонул. Его спас отлично плавающий Георгий Епифанцев, который в то время работал в Театре на Таганке и был на этих гастролях.

Театр, проведя гастроли в Тбилиси и Сухуми, сумел завоевать симпатии грузинской публики, но гораздо важнее то, что именно тогда Высоцкий получил приглашение на Одесскую киностудию, куда вылетел из Сухуми 18 июля сразу после окончания гастролей.

И еще… Во время гастролей он пишет три песни на темы научной фантастики — «Песня космических негодяев», «В далеком созвездии Тау Кита» и «Каждому хочется малость погреться…».

Это было воплощение страстного увлечения научной фантастикой. Он собирал вместе с Людмилой библиотеку по этой тематике и, самое главное, верил в «тарелки» и пришельцев… Поэтому настоящим подарком для него было очное знакомство с писателями-фантастами Аркадием и Борисом Стругацкими. Когда Высоцкий спел свои «космические» песни, Аркадий Натанович выразил неимоверный восторг и был удивлен перекличкой песни про Тау Кита с только что написанным собственным романом. В дальнейшем было еще несколько встреч с А.Стругацким, который был большим другом семьи Абрамовых.

А несколько ранее — в октябре 65-го — Высоцкий был приглашен на встречу с польским фантастом Станиславом Лемом в один из дней пребывания его в Москве. Встреча с автором «Соляриса» состоялась на квартире страстной почитательницы творчества Высоцкого писательницы Ариадны Громовой. Ариадна Григорьевна сама писала фантастику и переводила Лема. Среди приглашенных был космонавт Борис Егоров. Высоцкому нравились романы Лема — «Астронавты», «Дневник, найденный в ванне», «Солярис»… С.Лем читал переводы нескольких песен Высоцкого, сделанные А.Громовой, слушал его записи и сам выразил желание встретиться с поэтом, который «тонко чувствует космос». На этой встрече Высоцкий пел свои песни, а писатель подарил ему книгу «Bajki robotow» («Сказки роботов») (Krakow, 1964) с автографом — «Z najwyzszym uznaniem i wdzi^cznosci^ znakomitemu Wolodi Lem Moskwa 65» («С наивысшим уважением и благодарностью знаменитому Володе. Лем. Москва 65»),

В «Песне про Тау Кита» есть такая строчка — «Там таукитайская братия свихнулась, по нашим понятиям». Это был переход от фантастики к действительным событиям в мире. В этом году руководимый Мао Цзэдуном Китай вступает в фазу своего «великого перелома» — большого террора под названием «культурная революция». Главная движущая сила культурной революции — хунвэйбины (красные охранники) — бойцы отрядов учащейся молодежи, громившие все и убивавшие всех, на кого указывал Великий кормчий. По данным пекинского отделения МГБ Китая, только в Пекине с 23 августа по конец сентября 1966 года хунвейбины убили 1772 человека. Эти зверства сопровождались циничными заявлениями со стороны китайских властей. Ну как тут Высоцкому не похулиганить в ответ, тем более отношения с Китаем — главная головная боль Советского правительства в то время:

Вот придумал им забаву

Ихний вождь товарищ Мао:

Не ходите, дети, в школу —

Приходите бить крамолу!

И ведь главное — знаю отлично я,

Как они произносятся,

Но что-то весьма неприличное

На язык ко мне просится:

Хун…вэй…бины.

Первые отряды хунвэйбинов были сформированы в мае 1966 года, а уже осенью того года прозвучала эта песня.

Переплетение фантастики с действительностью часто присутствует в творчестве Высоцкого. Ученые всего мира давно спорят о реинкарнации — многих воплощениях человека после его смерти. И этому вопросу Высоцкий посвящает свою «Песенку о переселении душ»:

Пускай живешь ты дворником,

родишься вновь прорабом,

А после из прораба до министра дорастешь.

Но если туп, как дерево, — родишься баобабом

И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.

В этом же году Высоцкого опять приглашают на «Беларусьфильм». После работы в фильме «Я родом из детства» на студии остались записи песен Высоцкого, и режиссер В.Четвериков, прослушав их, решил пригласить автора в свой фильм «Саша-Сашенька». Из Театра на Таганке он также пригласил В.Золотухина и Н.Шацкую. Золотухина впоследствии сменил Лев Прыгунов, а Шацкая и Высоцкий снялись в эпизодических ролях опереточных артистов. По мнению Высоцкого, «фильм получился очень плохим». Его в фильме переозвучили, а по прихоти «запретителей Высоцкого» его фамилия не попала в титры — ни в эпизодах, ни в ссылках на то, что он является автором текстов песен.

Для фильма Высоцкий написал две песни: «Песня у монумента космонавту» и «Колыбельную». И еще одну песню — «Дороги, дороги…», написанную в 63-м году, — переделал для фильма. Музыку к текстам написал композитор Е.Глебов, с которым Высоцкий сотрудничал в фильме «Я родом из детства». В фильм вошла также песня «Стоял тот дом…», явившаяся совместной работой Высоцкого и Таривердиева. Песня предназначалась для оперы М.Таривердиева «Кто ты?». Либретто (М.Чурова) было составлено по романам В.Аксенова «Апельсины из Марокко» и «Пора, мой друг, пора». Эта опера планировалась для дипломного спектакля выпускного курса ГИТИСа, который вел главный режиссер Большого театра Б.Покровский, и была поставлена в 1966 году в Камерном музыкальном театре. Клавир этой оперы был издан в 76-м году издательством «Советский композитор». Однако песня туда не вошла. Возможно, причина в том, что эта песня была откликом на волюнтаризм Н.Хрущева, который в свое время разрушал памятники истории, претворяя в жизнь «Сталинский план реконструкции Москвы» — «…перекраивая Москву, мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм»:

Стоял тот дом, всем жителям знакомый, —

Его еще Наполеон застал.

Но вот его назначили для слома…

………………………………..

Нет дома, что два века простоял,

И скоро здесь по плану реконструкций

Ввысь этажей десятки вознесутся —

Бетон, стекло, металл…

Весело, здорово, красочно будет…

В этот период сокурсник Высоцкого Георгий Епифанцев пишет пьесу для телевидения «У моря моего детства». Главный герой — молодой парень, боксер. У него все сложно, выгоняют с работы, но он все равно тренируется. Для этой пьесы Высоцкий написал две песни — «Боксер» («Удар, удар, еще удар…») и «Песню про конькобежца на короткие дистанции…». Пьесу сначала приняли на телевидении, и Высоцкий был очень рад за друга, но потом из плана убрали. А песни, как всегда, остались жить в исполнении автора.

Большинство «непроходов» того времени объяснялось, конечно, отношением «высоких инстанций» к ранним песням Высоцкого. Но кроме «инстанций» были и люди, которые имели тонкое поэтическое чутье и были способны оценить поэзию и предвидеть будущее этой поэзии.

Однажды Любимов довольно буднично сообщил Высоцкому и Смехову о том, что их ждет к себе на ужин Николай Робертович Эрдман.

Ю.Любимов: «Эрдман был заинтригован и хотел познакомиться с Володей: «Юра, не сможете ли вы пригласить Володю в гости? Может быть, он споет мне, меня поражает, как он пишет свои песни! Я понимаю, как сочиняет Булат Окуджава, как пишет Саша Галич, но никак не пойму, как этот человек рождает такие необыкновенные словосочетания, такие необыкновенные обороты отыскивает, оригинальность оборотов речи…» И я его привел».

В тот вечер на улице Чайковского в квартире Эрдмана были друзья театра М.Вольпин и Л.Бадалян.

В.Смехов: «Высоцкого слушали долго, с явным нарастанием удивления и радости. С особым удовольствием принимали знаменитую стилизацию лагерного и дворового фольклора. Автор по просьбе хозяина дома бисировал: «…Открою Кодекс на любой странице и — не могу — читаю до конца…»»

Тогда, в 66-м, Николай Эрдман принял Высоцкого безоговорочно — как равного себе. Любимову Эрдман с восторгом говорил: «Это, Юра, черт знает что… Я ведь видел поэтов. Среди них были люди с блестками гениальности. И все-таки я понимал, как они работают… Как работает Высоцкий, я понять не могу, откуда извлекает свои песни — не знаю… Его секрета я постичь не могу».

Владимир Высоцкий в роли Гамлета. Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

23 апреля 1964 года в столичном Театре драмы и комедии, получившем приставку «на Таганке», состоялась премьера первого спектакля — «Доброго человека из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта.

После того, как бывший актёр Театра имени Вахтангова Юрий Любимов сменил Александра Плотникова на посту главного режиссёра театра, он поистине обрёл новое дыхание — значительно обновилась труппа, появилось много талантливых молодых артистов и три новых портрета в фойе: Бертольда Брехта, Евгения Вахтангова и Всеволода Мейерхольда.

Под руководством Любимова «Таганка» сразу же приобрела репутацию самого авангардного и посещаемого театра страны.

1. «Добрый человек из Сезуана»

Фрагмент спектакля «Добрый человек из Сезуана»

Пьеса-парабола «Добрый человек из Сычуани» впервые была опубликована на русском языке в 1957 году в журнале «Иностранная литература».

В 1963 году Юрия Любимова увлекли идеи «эпического театра» Брехта. «В этом драматурге нас привлекает абсолютная ясность мировоззрения. Мне ясно, что он любит, что ненавидит, и я горячо разделяю его отношение к жизни. И к театру», — писал он.

Почти все роли в спектакле сыграли студенты Щукинского училища. Роль Янг Суна исполнял Александр Васильев (он же вместе с Борисом Хмельницким написал музыку к спектаклю), позже — Владимир Высоцкий.

2. «Антимиры»

Фрагмент спектакля «Антимиры»

В 1965 году, накануне своего 33-летия, поэт Андрей Вознесенский неожиданно для себя оказался автором грандиозного театрального зрелища. Между репетициями спектакля «10 дней, которые потрясли мир» актёры «Таганки» собирались в импровизированном поэтическом кружке и распределяли между собой произведения Вознесенского — кроме тех, которые он сам должен был прочесть во втором отделении. Сцены и трюки рождались сами собой. Хмельницкий, Васильев и Высоцкий написали музыку, три эпизода спектакля срежиссировал Пётр Фоменко. Успех «Антимиров» был невероятным — за 15 лет спектакль выдержал 800 представлений

3. «Десять дней, которые потрясли мир»

Фрагмент спектакля «Десять дней, которые потрясли мир»

Спектакль начинался ещё в фойе — вместо билетёрш зрителей встречали солдаты с винтовками, на штыки которых они накалывают входные билетики. «Народное представление в 2-х частях с пантомимой, цирком буффонадой и стрельбой по мотивам книги Джона Рида» сразу же после премьеры стало одним из самых популярных зрелищ столицы.

4. «Павшие и живые»

Поставленное Любимовым в 1965 году поэтическое представление на стихи Владимира Маяковского, Николая Асеева, Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова и Александра Твардовского и других поэтов времён войны, стало одним из самых пронзительных произведений, посвящённых Великой Отечественной. В «Павших и живых» не было режиссёрских новинок, использовался минимум театральных приспособлений, декораций не было в принципе — лишь голая сцена, актёр и Вечный огонь.

В спектакле не было места сентиментальности, ложной значительности, никто из актёров не ставил перед собой цель выжать из зрителя слезу — Любимов и его труппа избежали лишнего пафоса и создали цельное, многослойное, насыщенное мыслями и эмоциями полотно.

5. «Жизнь Галилея»

Владимир Высоцкий исполняет фрагмент из спектакля, поставленного в 1975 году в Театре на Таганке Юрием Любимовым по пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея».

«Значит, мы играем без декораций. Но мы с самого начала спектакля как бы договариемся со зрителями, что вот мы сегодня покажем вам таких-то людей, без грима, немножко намекая на костюмы. И зритель принимает эти правила игры. Через пять минут никого уже не смущает, что, например, Галилея я играю без грима, хотя в начале пьесы ему сорок шесть лет, а в конце семьдесят. А мне, когда я начал репетировать роль Галилея, было 26 или 27 лет», — вспоминал Владимир Высоцкий.

В спектакле было два финала: в первом Галилею не было никакого дела до того, как в связи с его отречением упала наука, а во втором он понимает, что сделал огромную ошибку. Дело в том, что пьеса была написана Брехтом раньше 1945 года. После того, как была сброшена бомба на Хиросиму, он дописал целую страницу: монолог об ответственности учёного за свою работу, за науку, за то, как будет использовано то или иное изобретение. Премьера спектакля состоялась 17 мая 1966 года.

6. «…А зори здесь тихие»

Фрагмент спектакля «…А зори здесь тихие»

Премьера спектакля по книге Бориса Васильева состоялась 6 января 1971 года. Словно в бомбоубежище сирена «воздушной тревоги» загоняла зрителей в зал, вход в который был завешен огромным куском брезента. Таким образом, дабы избежать столкновения с грубой материей, зрители входили поклонившись.

Спектакль «А зори здесь тихие…» объединил в себе два театра «Таганки» — условный и психологический. Продолжая линию «Павших и живых», Любимов и его актеры развенчивали миф о войне как о «Великом деянии», отталкиваясь при этом от мысли любимого режиссёром Брехта: «Несчастна страна, которая нуждается в героях»

7. «Гамлет»

Отрывок из спектакля ГАМЛЕТ У Шекспир 1976, Юрий Любимов, Таганка в Белграде

Из воспоминаний Владимира Высоцкого: «У нас в театре много необычного в трактовке образа Гамлета и центральных сцен пьесы. В рисунке, который сделан в нашем театре, роль Гамлета требует очень большой отдачи физических сил и всех остальных: духовных, что ли, если так можно выразиться. Есть такие эпизоды, после которых просто невозможно дышать нормально. Наворот есть такой, есть такой кусок, который я называю «время монологов» Сначала идет сцена с актерами, потом целый громадный монолог после актеров, потом монолог «Быть или не быть», потом сцена с Офелией. После этого хоть на сцену не выходи — так это сложно!»

Роли в этом триумфальном спектакле играли такие актёры, как Вениамин Смехов, Александр Пороховщиков, Алла Демидова, Владимир Высоцкий, Иван Бортник, Леонид Филатов, Иван Дыховичный, Александр Филиппенко, Борис Хмельницкий и Семён Фарада.

8. «Дом на набережной»

Премьера спектакля состоялась в 1980 году. В 1984 году он был снят из репертуара по цензурным соображениям и восстановлен лишь в 1986 году. Ошеломляющая по смелости пьеса о моральном выборе при сталинском терроре в 30-е годы была поставлена Любимовым по прозе Юрия Трифонова. «Я не думал, что ЭТО будет так хорошо, — он обогатил мою прозу, введя фантазию. Эта любовная сцена со стеклянной стеной между ними, как зеркало и память — это воображение. Я очень доволен этой постановкой», — рассказывал писатель. Музыку к спектаклю написал знаменитый композитор-авангардист Эдисон Денисов.

9. «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита». Официальный трейлер спектакля Театра на Таганке.

Вольная композиция Юрия Любимова и Владимира Дьячина стала первым в мире сценическим прочтением великой книги Михаила Булгакова. Сложная структура произведения была полностью сохранена на сцене и дополнена ещё одной сюжетной линией — героями стали сам Автор и его роман. В постановке использованы фрагменты из произведений Сергея Прокофьева, Томмазо Альбинони, Иогана Штрауса, и Юрия Буцко.

10. «Владимир Высоцкий»

Поэтическое представление Юрия Любимова было задумано как диалог актеров на сцене и голоса Высоцкого в роли Гамлета, которая принесла ему славу настоящего актёра и ошеломляющий успех. Премьера состоялась 25 июля 1981 года, в годовщину его смерти, после чего спектакль был запрещён. На сцену он вернулся лишь в 1988 году. В постановке были заняты актёры, которым посчастливилось работать на одной сцене с Высоцким, а также молодое поколение, воспитанное на его поэзии.

Кстати

Владимир Высоцкий был принят в труппу Театра на Таганке осенью 1964 года. Первое время он получал лишь небольшие роли: Второго бога в «Добром человеке…», драгуна в «Герое нашего времени» и т. п. Первой значительной ролью Высоцкого стал Галилей, хотя и в «Антимирах», по словам Вознесенского, Высоцкий «до стона заводил публику».

Спектакли Театра на Таганке с участием Высоцкого:

* (1964) «Добрый человек из Сезуана» (Второй бог, племянник, муж, Янг Сун)

* (1964) «Герой нашего времени» (Драгунский капитан, отец Бэлы)

* (1965) «Антимиры»

* (1965) «Десять дней, которые потрясли мир» (Керенский, артист, анархист, солдат революции, часовой и другие). Специально для спектакля Высоцким были написаны песни: «В куски разлетелася корона», «Войны и голодухи натерпелися мы всласть», «Всю Россию до границы».

* (1965): «Павшие и живые» (Михаил Кульчицкий, Семен Гудзенко, Адольф Гитлер, Чарли Чаплин) Для спектакля Высоцким была написана песня «Солдаты группы «Центр».

* (1966) «Жизнь Галилея» (Галилей)

* (1967) «Послушайте!» (Владимир Маяковский)

* (1967) «Пугачёв» (Хлопуша). Для спектакля Высоцким была написана песня «Ну, что, Кузьма?»

* (1969) «Мать» (Власов-отец)

* (1970) «Берегите ваши лица!» (Спектакль прошёл всего несколько раз и не был показан широкому зрителю). В постановку вошла песня Высоцкого «Песня о нотах».

* (1971) «Гамлет» (Гамлет)

* (1975) «Пристегните ремни!» (солдат). В спектакль вошла песня Высоцкого «Мы вращаем землю»

* (1976) «Вишнёвый сад» (Лопахин)

* (1975) «В поисках жанра»

* (1979) «Преступление и наказание» (Свидригайлов). В спектакль вошёл фрагмент песни Высоцкого «Она была чиста, как снег зимой…».

Автор Илья Маршак

Источник vm.ru

Влад Маленко помнит, что Высоцкий хотел ставить в театре «Калигулу» и снимать кино про «Зеленый фургон». Уверен, что от современников он на том же расстоянии, на каком шестидесятники были от Маяковского. И надеется, что в Театре на Таганке восстановят его гримерку. Об этом актер и поэт, служивший в легендарной труппе Юрия Любимова, рассказал в интервью «Известиям».

— Вы много лет проработали в Театре на Таганке. Знаете все мифы и реальные истории о Владимире Высоцком. Про его взаимоотношения с Юрием Любимовым рассказывают разное. На что шел Любимов ради Высоцкого?

— Владимира Высоцкого на Таганку привела Таисия Додина, замечательная актриса с трагической судьбой. Она была его однокурсницей в Школе-студии МХАТ. Придя на прослушивание, Владимир Семёнович показался не очень удачно. Читал Маяковского, еще что-то, но не впечатлил Юрия Петровича. Любимов спросил: «А для чего же гитара? Может быть, тогда споете?» И он спел. «Это чьё?» — «Моё». Любимов попросил еще спеть и взял его.

А после ему позвонили: «Вы, Юрий Петрович, делаете ошибку». Далее версии, кто уговаривал чиновников оставить Высоцкого в театре, расходятся. Директор Таганки Николай Лукьянович Дупак говорит, что этим занимался он, а Любимов уверял, что это его заслуга. Он до последних дней был для Высоцкого как отец. А в театре не понимали, почему Владимиру Семёновичу многое сходит с рук.

— Говорят, Любимов мог забрать у кого-то роль и передать ее Высоцкому. Было такое?

— Было и не раз. Так было, когда Александр Калягин выпустил спектакль «Галилео Галилей», сыграл в нем главную роль. Любимов убрал его и поставил Высоцкого. После этого Калягин ушел из театра. Когда Эфрос ставил «Вишневый сад», на роль Лопахина утвердил Шаповалова. За месяц до выпуска Шапен (так Виталия Владимировича звали на Таганке) пришел в мастерские театра Моссовета, где шили костюмы. Швеи удивились его появлению: «А вы кто?» — «Шаповалов. На Лопахина». — «А мы шьем Высоцкому. Видите белый костюм? Он не вашего размера».

Артисты Московского театра драмы и комедии на Таганке Владимир Высоцкий (слева) и Дальвин Щербаков (справа) в спектакле по пьесе Б. Брехта «Жизнь Галилея»

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Шапен пошел в театр, где встретил Любимова и Эфроса. И сказал им: «Володя сыграет несколько спектаклей, потом укатит на концерты. А вы позовете меня». — «Но вы же будете играть?» — «Нет. Это всё нечестно и отвратительно», — сказал артист. Виталий Владимирович сам мне рассказывал эту историю. Она нанесла ему большую рану. В итоге случилось так, как он предрекал. Но второго состава у спектакля не было. Каждый раз ждали Высоцкого.

— Как Шаповалов после этого общался с Высоцким?

— Я спрашивал. Все-таки они рядом сидели в гримерке. Шаповалов сказал, что они поговорили. Шапен добрый был. Он на него не обижался.

— Но как два таких разных по фактуре артиста могли претендовать на эту роль?

— Шаповалов — большой, как медведь. А Высоцкий компенсировал недостаток фактуры мощной мужской харизмой и голосом. Если он что-то хотел, будь то роль или женщина, они безоговорочно становились его. Высоцкий мог нахрапом взять Эфроса. Устоять против такого напора было нереально. Но ближе к концу Высоцкий, по его выражению, спрыгивал с ролей. У него были дублеры во всех спектаклях, кроме «Гамлета».

Владимир Высоцкий в роли Гамлета, Александр Пороховщиков в роли Клавдия

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Иван Сергеевич Бортник рассказывал мне, что однажды Высоцкий пришел к нему домой, а на глазах у него слезы. «Чего ты?» — «Представляешь, я пошел к шефу и сказал: «Я, наверное, уйду из театра». А шеф так легко: «Да уходите, я могу хоть сейчас подписать». И Высоцкий остолбенел. Он не ожидал такой реакции, думал, что Любимов его будет уговаривать. А тот: «Но вы знаете, все-таки иногда снисходите. Все-таки здесь ваши товарищи. И роль. Играли бы хоть раз в месяц «Гамлета». Ведь вы долго меня просили, уговаривали дать вам ее». Любимов мог найти нужные нотки.

Этот разговор не закончился увольнением. Высоцкий собирался и играл. Но он понемногу остывал к исполнительскому труду. Ему было тесновато. Иметь такое количество начальников над собой: завтруппой, режиссер, директор…. Он сам подумывал над постановкой.

— Что хотел ставить?

— Думал о Камю. «Калигула»… А еще хотел снимать кино. Вместе с Игорем Шевцовым работал над сценарием фильма «Зеленый фургон». Они писали, литрами пили кофе-чай, он загорелся этим произведением Александра Казачинского. Был заключен договор с Одесской киностудией. Потом началась катавасия какая-то с Госкино, наложился запой. Через пять дней после его смерти на киностудию пришла бумага, что он утвержден режиссером-постановщиком. «Зеленый фургон» всё-таки сняли в Одессе, только через три года. Играли Александр Соловьев и Дмитрий Харатьян. А режиссером был Александр Павловский.

— Как Юрий Петрович вспоминал 25 июля 1980 года?

— В пять утра ему позвонил Давид Боровский и сказал: «Вот и закончилась ваша борьба с актерами за Высоцкого». Такая фраза была.

— Жестокая.

Кадр из фильма «Зеленый фургон»

Фото: Одесская киностудия

— В театре очень много жестокого, а в жизни и того больше. В конце пути Высоцкого стали окружать люди, неравные ему по масштабу. К сожалению, они только и делали, что доили его. Они были, как полипы. Он намекал на это в своем творчестве. Например, в «Маскараде». «Вокруг меня сжимается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. / Нет-нет, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску». При всей суете вокруг Владимира Высоцкого к финалу его привело олимпийское одиночество.

— Почему олимпийское?

— Здесь можно искать подтекст, пересечения, совпадения. Но факт остается фактом. В июле 1980-го в Москве была Олимпиада. О том, что 25 июля скончался Высоцкий, в прессе не сообщали. Маленькая заметка в одной газет и случайно попавший в кадр спортивной кинохроники плакат с надписью «Умер Высоцкий». Но этого хватило, чтобы сарафанное радио разнесло весть по всей стране. Владимир Семенович не вписывался в советские стандарты. Он сам был вершиной, Олимпом, который не покорить. Равных ему не было и нет до сих пор.

— Говорят, что в день похорон Высоцкого Юрий Петрович о чем-то разговаривал с могильщиками?

— Это очень грустная история. На церемонии прощания было очень много народа. Но среди всех присутствующих могильщики безошибочно определили, что Любимов главный. После похорон они подошли к нему и сказали: «Мы закопали его на 3 м. Чтобы подольше сохранился». Это была их дань любимому артисту. Есть в этой истории нечто шекспировское, мистическое. Эти ребята, как могильщики из «Гамлета».

— Не с этим ли реквизитом Высоцкий играл Гамлета?

— С ним. Он брал его в руки, обращался к нему — «Бедный Йорик». А потом череп благополучно стоял на полочке у Ларисы.

Владимир Высоцкий в роли Гамлета

Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов

— Как человеческие останки попали в театр?

— А кто его знает. Никто не мог вспомнить. Когда Давид Боровский для спектакля «Гамлет» придумал историю с могилой, на сцене появилась настоящая земля и настоящие кости. В советское время художники любили настоящую фактуру. Да и спокойно относились к этому.

— Как только Высоцкий умер, у него вдруг объявилось много друзей.

— Это история, как про Ленина и бревно. Кто только не нес его с Владимиром Ильичом. Хотя Высоцкий действительно сталкивался с большим количеством людей. Но близких было совсем немного. Лучшим его другом был Всеволод Абдулов. Очень уважал Владимир Семёнович Вадима Ивановича Туманова и бесконечно его слушал: у него сложная судьба, человек провел 20 лет в лагерях. Михаил Шемякин был близок с Высоцким к концу жизни. С ним он чувствовал себя на равных. Иван Сергеевич Бортник, с которым я дружил, тоже был близким другом. Называл его шутейно Вольдемаром или Вольдемариусом. А тот, в свою очередь, величал Ивана Сергеевича Ваняткой.

Кроме того, Высоцкий уважал его отца. Сергей Бортник возглавлял Гослитиздат. Был человеком образованным, знал Анну Ахматову, Бориса Пастернака. Даже был на диспуте Маяковского с Есениным, который проходил, кстати, в ресторане «Кама». Сейчас там зрительский буфет театра на Таганке.

Когда московские власти стали расширять Садовое кольцо, были ликвидированы трамвайные пути и собирались сломать театр, Любимов с Высоцким пошли отстаивать Таганку. Юрий Петрович говорил чиновникам, что в этом здании выступал Ленин, Маяковский с Есениным выпивали. А Высоцкий посмеивался: «И мы с Вознесенским. Так что не надо трогать». И театр сохранили.

— Но на театре даже нет таблички, говорящей об этом?

— Одно время я горел идеей повесить мемориальную доску на здание — «Здесь работал Владимир Высоцкий». Потом думал, что этого будет недостаточно. Придется писать еще и о том, что здесь служили Филатов, Золотухин, выступал Вознесенский, бывал Шукшин, сэр Лоуренс Оливье и другие. Досок будет много, как у Дома на набережной. В итоге отказались от мемориала.

Хорошо, что спустя много лет Таганский тупик, что за театром, все же переименовали в улицу Высоцкого. Одно меня удручает, в театре сделали мемориальный кабинет Юрия Петровича, а до гримерки Высоцкого руки так и не дошли. Гримерная — не музей. В ней даже я много лет занимал соседний столик.

Кабинет Юрия Любимова в Театре на Таганке

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

— Это место вам досталось за особые заслуги?

— Мне оказал честь Виталий Владимирович Шаповалов. Сам бы я никогда такую дерзость себе не позволил. Шапен предложил: «Давай-ка собирай вещички и перебирайся из общей гримерки сюда». «Благословляю», — сказал Юрий Петрович. Так меня поселили рядом с Высоцким. Оставаясь один в гримерке, в особо трудные времена я поглаживал столик, стоящий справа и просил: «Володя, помоги».

— И помогал?

— Да, помогал. Мы сейчас от Высоцкого на таком расстоянии, на каком шестидесятники были от Маяковского. Спустя 40 лет после его ухода становится понятна величина и масштаб этого художника, поэта, артиста. У него была милость к падшим — то, за что его глубинно полюбил народ. Он никогда не был высокомерен по отношению к окружающим.

Мне кажется, главное качество Высоцкого — он был еще и добрый парень. Даже первый спектакль Таганки назывался «Добрый человек из Сезуана». Он и в друзьях своих видел светлое. Даже советовал использовать эти качества в ролях.

— Но роли бывают разные. Кому он советовал добрее?

— В 1979 году Михаил Швейцер снимал картину «Маленькие трагедии». Владимир Семёнович играл там Дон Гуана. На роль Моцарта режиссер пригласил Валерия Золотухина. И вот в театре он встречается с Высоцким, настроение хуже некуда. Оказывается, Валерий Сергеевич встретил на киностудии Смоктуновского, которого утвердили на роль Сальери. Иннокентий Михайлович поприветствовал Золотухина и сказал: «Валерий, видел ваши пробы Моцарта. Это отвратительно». И ушел. Золотухина трясло. Он стал сомневаться, хотел уйти из фильма. Ему даже в голову не пришло, что таким образом Смоктуновский мог уже репетировать Сальери.

На выручку пришел Высоцкий. Он посоветовал Валерию Сергеевичу построить образ Моцарта на том, каким был сам Золотухин, сыграть его солнечным и добрым. Эти слова очень помогли ему. Для меня Высоцкий таинственный, глубокий, мудрый. Но его упрощают и пытаются прилепить к попсе. Нельзя гения ставить в один ряд с легионом.

Влад Маленко — актер и поэт. До 2006 года — ведущий актер Театра на Таганке. В 2013-м основал Московский театр поэтов. С 2014-го художественный руководитель Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов фест». Автор поэтических сборников, популярных современных басен.

Год 1966-й

Борис Акимов, Олег Терентьев

«Жизнь Галилея». Сцена из спектакля. 1966 год. В роли Галилео Галилея — Владимир Высоцкий.

Судя по письмам, читатели уже устали от наших «лирических отступлений». Поэтому продолжим повествование. Итак:

«Когда Любимов пришел в театр, то у него, в отличие от многих режиссеров, уже была своя программа — он точно знал, что и когда будет ставить. Постановку брехтовского «Галилея» Любимов мыслил осуществить с самого основания Таганки.

Галилея начинал репетировать Губенко, но как раз в это время он с головой ушел в кинематограф. И тогда на главную роль был назначен Высоцкий.

Ее мечтал исполнять Калягин, но поскольку Любимову очень понравилось, как это делает Высоцкий, то он уже не представлял себе другого исполнителя. Саша был чрезвычайно огорчен этим обстоятельством. Актер он замечательный. К нам в театр пришел сразу после окончания Щукинского училища, играл в «10 днях…», «Герое нашего времени», затем в «Послушайте!»… Но убедившись в конце концов, что ему так и не дадут попробовать сыграть Галилея, Калягин ушел из театра». (1)

«Калягин начал репетировать роль Галилея с ассистентом режиссера Алексеем Чаплиев-ским. Они отдельно занимались, а Любимов параллельно репетировал с Губенко (…). И в конце концов ни один из них так и не дошел до роли Галилея.

Ситуация в тот момент была аховая: сезон перевалил за середину, а Галилея не было. Губенко репетировать перестал, Высоцкий еще не начал (…). Одно время даже пробовал себя в этой роли художник Юрий Васильев.

«…В спектаклях ты справляешься с невероятными задачами…»

В. Высоцкий, стойка на голове. 1966 год. (Фото из архива О. Косаржевской)

Затем назначили Высоцкого (…). Он репетировал небольшой срок, с весны 1966 года, но репетиции шли густо. Началась громадная работа. Предстояла ведь не просто замена рисунка роли (…). Сила Любимова (а она в данном случае зримо проявилась) в том, что он мимо всяческих умствований, порой мимо логики даже, шел к цели с большим напором. И разбудил-таки подсознание Высоцкого. У того включилась интуиция. Любимов заставлял Володю как бы пропускать через себя жизнь другого человека, думать его мыслями, чувствовать его чувствами. И через какое-то время все это стало вдруг выплывать наружу, реализовываться.

Поскольку роль строилась музыкально (а музыку Высоцкий прекрасно чувствовал), то выстраивалась она неожиданно и незаметно — мимолетными музыкальными переходами, сменой тональностей. Родь же неподъемная! И они оба это понимали. Поэтому, видимо, они порой даже какими-то чисто провинциальными приемами — эффектными лишь внешне, неглубокими — добивались-таки необходимого воздействия. Все работало на идею, все ложилось в концепцию спектакля. Вот в этом и есть секрет Любимова и его актера… Володя играл без дублерами хотя в программке писали двух исполнителей — Высоцкого и Губенко,— роль он вел только сам». (4)

(Здесь, на наш взгляд, необходимы некоторые пояснения. Об уходе Губенко в кинематограф: с конца 1965 года Николай Губенко действительно начал много сниматься, одновременно в нескольких фильмах. Последний раз он репетирует в «Галилее» 22 ноября 1965 года. И хотя до 20 декабря участвует в спектаклях, на репетициях не бывает. Впрочем, сами репетиции в это время тоже прекратились (возможно, из-за новых спектаклей: полным ходом идет подготовка пьес «Самоубийца» и «Трое на качелях»), в последней — 27 ноября — Галилея репетирует Калягин.

Почти весь январь Ю. П. Любимов отсутствует в театре. В середине месяца возобновляются репетиции «Галилея»:

15.01.66. С 11.00 до 13.00 в репетиционном зале — «Галилей» (ведет Раевский): 1-я картина. Все занятые (…891, с. 24 об.) [19].

Высоцкий участвует в репетиции. А параллельно на сцене режиссер Теодор Вульфович занимается с актерами в постановке спектакля «Трое на качелях» (и дальнейшем — «Только телеграммы»), одну из главных ролей в котором играет А. Калягин.

Валерий Раевский еще трижды в последующие дни (17, 18 и 21 января) привлекает Высоцкого к репетициям «Галилея». Затем приезжает Любимов, и все внимание театра переключается на ближайшую премьеру. Но, вероятно, Любимов уже увидел Высоцкого в «Галилее» (вот откуда «…Любимову очень понравилось, как это делает Высоцкий…»), и когда в феврале возобновил работу над спектаклем, то назначил Высоцкого на главную роль:

10.02.66. С 11.00 до 14.00. Сцена. «Галилей» (ведет Любимов): 1-я картина. Все занятые вызываются [Высоцкий репетировал 3 часа.— Авт. ] (…892, с. 15 об.).

А. Калягин тоже не прекращает работу над ролью Галилея, но в течение последующих 2 месяцев до премьеры репетирует всего 5 — 6 раз, в то время как Высоцкий — почти ежедневно. 12 мая в спектакле «10 дней…» появляется Н. Губенко, но в репетициях «Галилея» не участвует. Не значится он и на премьерной афише, в то время как фамилия Калягина там присутствует. Кстати, сама премьера, предварительно назначенная на 11 мая (что теперь фигурирует во всех источниках как 1-й официальный спектакль), была отменена и состоялась лишь через неделю:

17.05.66. С 18.35 до 21.50 «Галилей» № 1. Основной состав [спектакль № 2 — 20.05.66 уже называется «Жизнь Галилея».— Авт.]. (…897, с. 38).

«Высоцкий, не будучи спортсменом, тем не менее всегда находился в отличной спортивной форме. Это (…) было необходимо при той напряженности, с которой он работал всю жизнь (…) В работе над спектаклем «Жизнь Галилея» (…) он столкнулся с необходимостью заняться атлетической гимнастикой». (8)

«Когда я был помоложе (…), занимался боксом (.,.), акробатикой и другими (…) видами спорта. А потом я стал заниматься, уже когда стал актером (…), спортом для сцены, потому что там приходится делать всякие акробатические номера у нас в театре». (5)

«Ты справляешься с невероятными задачами. В «Жизни Галилея» ты читаешь длинный монолог, стоя на голове». (9)

«Я вначале играл комедийные роли (…) и вдруг я сыграл Галилея (…). Я думаю, что это получилось не вдруг, а, так сказать, вероятно, режиссер долго присматривался — могу я или нет…

Через пять минут никого уже не смущает, что, например, Галилея я играю без грима, хотя ему в начале пьесы сорок шесть лет, а в конце — семьдесят, а мне, когда я начинал репетировать роль Галилея, было двадцать шесть или двадцать семь лет [на самом деле — двадцать девять.— Авт.]. Я играл со своим лицом, только в костюме. Такой у меня (…), вроде балахона, вроде плаща такая накидка коричневая, очень тяжелая — как в то время был материал; грубый свитер очень. И несмотря на то, что в конце он — дряхлый старик, я очень смело беру яркую характерность (…), играю старика, человека с потухшим [и] глаз[ами] совершенно, которого ничего не интересует, который (…) немножечко в маразме (…). И совершенно не нужно гримироваться в связи с этим…

Спектакль этот сделан очень, мне кажется, своеобразно… У нас [в нем] два финала (…): как бы на суд зрителя два человека (…). Первый финал — вот Галилей, который уже не интересуется абсолютно тем, что произошло. Ему совершенно неважно, как (…) упала наука в связи с его отречением. А второй финал — это Галилей, который понимает, что он сделал громадную ошибку, [отрекшись] от своего учения, что это отбросило науку назад (…). И несмотря на то, что до этого [он] был старик дряхлый (…), я [говорю] последний монолог от имени человека зрелого, но абсолютно здорового, который в полном здравии и рассудке понимает, что он натворил. Ну и еще любопытная деталь. Брехт этот монолог дописал. Дело в том, что пьеса была написана раньше, а когда в 45-м году была сброшена бомба на Хиросиму, Брехт дописал целую страницу этого монолога об ответственности ученого (…) за свою работу, за то, как будет использовано его изобретение…

Вот это была моя очень серьезная и любимая роль». (6)

[16 мая 1966 года состоялось обсуждение спектакля «Жизнь Галилея» в Управлении культуры исполкома Моссовета. Мы публикуем протокол этого заседания в сокращении, приводя лишь непосредственно касающиеся Высоцкого фрагменты. Не будем также расшифровывать фамилии и должности театроведов и чиновников. Это один из редких случаев совпадения их мнений.

(…1471, с. 1) …Михайлова: «Я видела спектакль дважды. Выдающееся произведение по кругу идей… (с. 2 об.) …Страстность, заложенная в спектакле,— партийна (…), форма зонтов в данном спектакле — разумная находка этого коллектива. Актерское осмысление зонгов (монахи) доступно любому зрителю: бездумное традиционное существование, точно вытекающее из действия спектакля (…). Художественная] форма найден[а] логично и принципиально, [у] Любимова “ железная режиссерская рука (…). Сцена между Галилеем и Сагредо антикарнавальна, (с. 3) все это блистательно] представлено режиссерской рукой — свет и т. д. Отлично поработал Стенберг [Энар Стенберг — художник спектакля.— Авт.], великолепно подобрана музыка (Шостакович), но не только это: в этом спектакле (по сравнению с «10 днями…»), с его огромными актерскими работами, дали возможность раскрыться актерам. Высоцкий (открытие его возможностей!) в целом ряде основных] моментов спектакля играет великолепно. Он еще находится в профессиональном беспамятстве, и придет еще сильнее… (с. 3 об.) …Просчеты минимальны: единств[енное] существ [енное] замечание — трактовка образа Галилея Высоцким. У Брехта — вираж от Галилея до проблемы атома, а у Высоцкого этого виража нет…»

(с. 5 — 6) …Кропотова: «…Галилей, очень достойное решение — умение мыслить на сцене и перекидывать мысль в зал. И тема одержимости в науке. Но в этом образе сняты черты: возраст, диалектические сложности образа. Романтизирован Галилей, сила нравственного сопротивления должна быть (продажа трубы)… Блистательно сделан последний монолог Галилея, вот по этому пути необходимо продолжать эту работу…»

(с. 6 об.) Представитель Министерства культуры СССР: «…По этому спектаклю — было единодушие. Большая работа, спектакль реабилитирует театр после «Телеграмм»… (с, 7)

…[Но] театр отошел от заложенных Брехтом направл [ений]…»

(с. 7 об.) Барулина: «…Тема оправдания поступка Галилея неверна. Актер играет влюбленно в свой характер, и, когда он спорит с (с.

(с. 10—10 об.) …Смирнова:

«…Высоцкий несет мысль, он немного одинаков, даже темперамент одинаков, единообразен. Надо поискать. Неверен упрек Галилею— в сцене с Людовико (с повторением реплик)…»

(с. 12 об.) …Родионов [начальник Управления культуры исполкома Моссовета — это, нам думается, необходимо указать.— Авт,): «…Работа увенчалась успехом. (с. 13) Замечания — на благо спектакля. Не везде ровная актерская работа, не везде расставлены точно акценты. Молодость труппы не должн[а] быть помехой, главное — зритель, которому нет дела до молодости коллектива.

Какое раздумье. Галилей, его трактовка — для Высоцкого большое движение вперед. Задача его велика, и в основном он справляется. Что же мы показываем в этом образе: он одержим наукой, сильный духом в этом направлении, тактик (…). Необоснованно, что он трус. Логичного развития поступков его нет. Почему он сдался?., (с. 13 об.)… Рост артиста в этом спектакле… (с. 14) …О Высоцком Галилее: нужно отбросить тенденции одиозные] в адрес артиста…»

(с. 16) …В заключение: «Спектакль приветствовать и показать зрителю. Исправления уточнить. Поздравить театр, и по воспитанию артистов продолжать работу».

Спектакль получил благожелательную оценку в прессе (Аникст А. Трагедия гения.— «Московский комсомолец», 17.09.66; Агамирзян Р. Если студия становится театром.— «Ленинградская правда», 30.04.67; Ланина Т. Жизнь Галилея.— «Вечерний Ленинград», 10.05.67; Лорд кипанидзе Н. Испытание разумом. — «Неделя», 1966, № 22; Строева М. Жизнь или смерть Галилея.— «Театр», 1966, № 9). Были, конечно, и попытки любым способом все-таки лягнуть театр (статья Ю. Зубкова «Поиски на Таганке». — «Советская культура», 10.12.66; па нее, кстати, достойно ответил В. Толстых статьей «Критика «необоснованных положений» в той же газете 16.02.67) и Высоцкого. Например, так:

«…Брехт, Любимов, Высоц кий и весь коллектив театра — они заставили нас думать, а это и есть интеллектуальное, современное искусство. Но когда думаешь, то думаешь и о недостатках. А они, по нашему мне нию, вот в чем (…). Для чего-то на голове стоит Галилей-Высоцкий в первой же сцене? Думается, пора бы уже кинуть все эти и подобные «ошарашива-ния» зрителей (…). Может быть, уже время встать с головы на ноги, с головы шальных крайностей па ноги прекрасной устойчивости. И еще; много надо работать главному в этом спектакле актеру. Сейчас тем перамент иногда заслоняет мысль, первый план остается единственным, богатство дуиги высказывается в одних лишь словах» (Вишневская И. Жизнь Галилея.— «Вечерняя Москва», 13.06.66).

Но в целом «Галилей» был принят и ознаменовал собой новый этап становления и развития как самого Театра на Таганке, так и его артистов.

Чтобы подвести черту в рассказе о спектакле, отметим еще одну деталь: версия о том, что Высоцкий работал в «Галилее» без дублера (по крайней мере в первой сотне спектаклей), неверна. Александр Калягин все-таки сыграл эту роль. Дважды. 15.06.66. С 11.10 до 13.30 [Почему-то сильно сокращено время спектакля? — Авт. ]. «Жизнь Галилея» № 9 (…). Галилей — Калягин (.,,). «…Спектакль шел хорошо, в хо рошем ритме (…), хорошо несет мысль Калягин…» (…880, с. 15).

Вторично это произошло уже в следующем сезоне: 30 сентября (спектакль № 15). Кроме того, в конце 60-х годов роль Галилея исполнял также Борис Хмельницкий, но это уже гораздо позже описываемых событий.

Кроме спектакля «Самоубийца», который так и не состоял ся, в это же время театр работает и над другими постановками: 24.05.66. С 11.00 до 13.30 репетиционная комната. «Маяковский» (ведет Любимов). Участвуют: Славина, Хмельницкий, Золотухин, Щербаков, Васильев, Епифанцев, Смехов, Калягин… Высоцкий… Шацкая (…895, с. 41 об.).

4.06.66. С. 11.00 до 13.30 репетиционная комната. «Судебное разбирательство» (ведет Фо менко). Вызываются: Смехов, Хмельницкий, Высоцкий… Золотухин… Калягин… Славина [речь идет о спектакле по пьесе Питера Вайса «Дознание».— Авт.). (…896, с. 7 — 7 об.).

Чем еще был знаменателен сезон 1965/66 года на Таганке?

Пожалуй, стоит отметить две гастрольные поездки; первая — совсем короткая — в Тулу 23— 24 апреля, где был трижды показан спектакль «Добрый человек из Сезуана». Высоцкий участвует во всех трех, продолжая пока играть роль Мужа.

О вторых гастролях мы можем судить по грузинской прессе.

«Вчера представители театральной общественности города встречали Театр на Таганке (…). Сегодня театр начинает гастроли (…) спектаклем «10 дней, которые потрясли мир» (С приездом, Театр на Таганке.— «Вечерний Тбилиси», 24.06.66);

«На встречу, которая состоялась в редакции нашей газеты, пришли Ю. П. Любимов, артисты 3. Славина, В. Золотухин, В. Смехов и В. Высоцкий (…). Владимир Высоцкий — не только талантливый актер, но и композитор, и поэт. Песни его хорошо знакомы москвичам. Тбилисцы слышали его музыку в спектаклях «10 дней…» и «Антимиры». На этот раз В. Высоцкий исполнил несколько своих песен, каждая из них — небольшая новелла, несущая большую смысловую и эмоциональную нагрузку (.,.). Сегодня спектаклем «10 дней…» театр завершает гастроли и выезжает в Сухуми, где продолжит свои выступления до 17 июля» (До новых встреч.— «Заря Востока» [газета, Тбилиси], 7.07.66);

«…8 июля Театр на Таганке начинает гастроли…» (Ждем встреч со зрителем.— «Советская Абхазия» [газета, г. Сухуми], 6.07.66).

Театр сумел завоевать симпатии грузинской публики, но гораздо важнее то, что именно во время этих гастролей Высоцкий получил приглашение па Одесскую киностудию. — Авт.).

«Постепенно его роли в кино становились чуть больше по метражу, но (…) фамилия Высоцкого по-прежнему шла в общем списке исполнителей (…). Кино предлагало ему невыразительные роли, а к официальным выступлениям, к записям на граммофонные диски его не допускали. И вот тогда в его жизни появилась Одесская студия.

Два молодых режиссера, выпускники ВГИКа, С. Говорухин и Б. Дуров, готовились к съемкам своего первого полнометражного фильма. Кинодраматурги С. Тарасов и Н. Рашеев предложили историю об альпинистах — людях, которые, по обывательскому представлению, без явной необходимости рискуют жизнью, играют с опасностями. Сценарий назывался вызывающе, суперполемично — «Мы идиоты». Позже название было заменено более сдержанным, но столь же, хотя и полярно, прямолинейным вариантом — «Мы одержимые». В конце концов фильм вышел под названием, направленным на поэтические ассоциации,— «Вертикаль» [Одесская к/с, 1966 год. Режиссер С. Говорухин, роль: радист Володя. Фильм вышел на экран в июне 1967 года.- Авт.]…» (3)

«Фильм «Вертикаль» имеет свою предысторию. Снимать его поначалу должны были Николай Рашеев и Эрнест Мартиросян — выпускники Высших режиссерских курсов. Но получилось так, что, чрезвычайно увлеченные творчеством Параджанова, они из нормального реалистического сценария такое написали в режиссерском сценарии, что директор Одесской студии дважды попросту закрывал картину. Потом вызвали меня. Я прилетел и сидел с режиссерами фильма: каждый из нас писал свою «версию», которые мы затем свели наконец в нормальный — пристойный с моей точки зрения — режиссерский сценарий. Я уехал, а ровно через неделю они явились на студию с совершенно другим сценарием. Мне позвонил директор киностудии и сказал, что он снял режиссеров с картины. «Но,— говорит,— у меня имеется предложение: есть ребята, которые заканчивают ВГИК. Один из них — Слава Говорухин — человек, причастный к альпинизму, занимался этим делом. Я считаю, что никакой потери не будет, может быть, даже наоборот…» И я, намучившись уже с этим сценарием, махнул на все рукой и сказал: «Как хотите!» — уже не веря ни во что». (10)

«Сюжет «Одержимых» не столько заглядывал в глубины характеров, сколько лирически обозначал их. Песни в будущем фильме были изначально необходимы (…). В поисках претендентов на роль альпиниста, исполняющего свои песни, режиссеры услышали низкий, гудящий, как пламя, голос. Поэт-певец по своим песням представлялся им многое в жизни повидавшим, прошедшим тяжелую войну и иные нелегкие испытания (…), но появившийся на пробах в Одессе подтянутый, обаятельный двадцатисемилетний московский актер [прямо какая-то заколдованная цифра! А ведь «шел парнишке в ту пору» 30-й год] вскоре завоевал симпатии съемочной группы». (3)

Про фильм «Вертикаль» написано уже немало. Сам Высоцкий охотно рассказывал об этом в своих выступлениях. Фрагменты из них опубликованы в книге «Четыре четверти пути». Там же представлены достаточно подробные воспоминания С. С. Говорухина и А. Ф. Елисеева. Имеются многие другие свидетельства очевидцев и участников описываемых событий: интервью с А. А. Лужиной, С. С. Тарасовым, Г. И. Воропаевым, Г. С. Каиновым и пр.

И все же ничьи воспоминания не могут со всей полнотой и достоверностью передать все нюансы характера Высоцкого, оттенки его юмора, его реальное восприятие тех событий. Лишь постепенно отмирающее ныне искусство эпистолярного жанра позволяет воссоздать ту атмосферу, в которой складывались его известные теперь во всем мире «горные» песни.

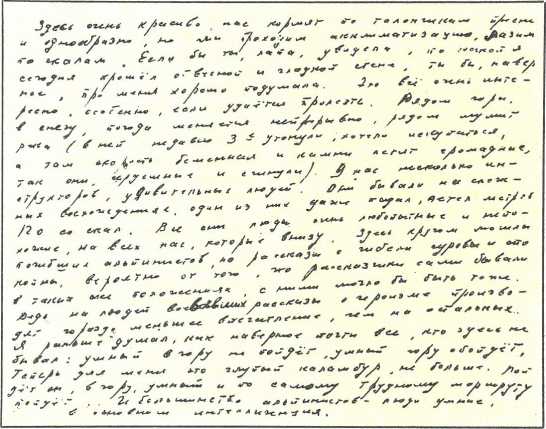

Предлагаем вниманию читателей фрагменты писем Высоцкого, любезно предоставленные для публикации Людмилой Владимировной Абрамовой (сохранены авторская орфография и пунктуация).

Каб.-Балк. АССР, гост. «Иткол»

Москва, Абрамовой А. В. [Отправлено из пос. Тырныауз, К-Б АССР 12 августа 1966 г.]

«…Наступил такой момент, когда испытываю я необузданное желание с тобой поговорить, хотя бы в письме. А (…) отказывать себе в желаниях нельзя, чего я и не делаю. Сейчас я тебе всё, как на духу, начиная с нашего с тобой расставания…

Автобус тронулся, я начал выяснять — сколько ехать до аэропорта, один сказал 45, другой 55, а третий — час. Заволновался, но приехал вовремя, обпился водой, а потом через час ступил на одесскую землю. Вздохнул спокойно; ни тебе грузин, ни абхазцев, никого, даже машины с киностудии. Я, как человек необидчивый и богатый, сел в такси, приехал на киностудию. Там обо мне и знать не знают, кто, говорят, такой? Откуда? Зачем? Потом разобрались, извинились, сделали фото, послушали песни, заказали песни, рассказали про сценарий и повезли в гостиницу. Номеров нет, в ресторане говорят: русских не кормим. Лег спать голодным в номере у режиссёров. Режиссёры молодые, из ВГИКа, неопытные режиссёры, но приятные ребята. Фамилии режиссёров: Дуров и Говорухин. Фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен, сейчас стараюсь что-то вымучить, пока не получается, набираю пары. В конце письма напишу тебе песенную заготовку. Ты, лапа, умница, ты посоветуешь, ты научишь, ты подскажешь. Артистов нас 6 человек, есть среди них Фадеев и Лужина, остальные — я, а других ты не знаешь.

А на следующий день (это ещё пока в Одессе) дали мне почитать ещё один сценарий, режиссёр — женщина, Кира Муратова, хороший режиссёр, хороший сценарий, хорошая роль, главная и опять в бороде (фотография оттуда), сделали кинопробу, дали за неё денег. Посмотрели; хорошо я сыграл, хорошо выглядели, хорошо говорили (ударение следует делать на слове хорошо). Но это, врядли выйдет, по срокам, а жаль. Можно было отказаться от альпиниста, но жаль песен и места съёмок. Здесь, лапа, прекрасно… Но об этом потом.

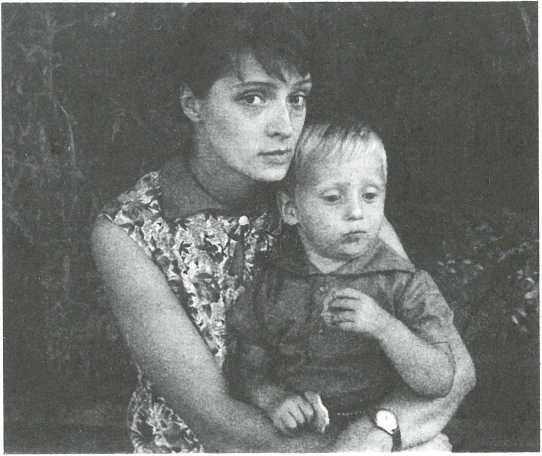

Людмила Абрамова с сыном Никитой. Август 1966 г. (Фото Е. Щербиновской)

Фрагмент письма В. Высоцкого.

Сели мы в самолет. Прилетели в Краснодар, а оттуда в Минводы на такси, а ещё оттуда, в горы, на Кавказ, в ущелье Боксан [Баксанское ущелье в Приэльбрусье] под Эльбрус (я пропустил ночь мытарств в аэропорту, в Краснодаре, пропустил мат в сторону злой и гнусной дирекции нашей, пропустил свою работу в качестве администратора, как я доставал номера в аэропортовской гостинице, а потом такси до МинВод — это 500 километров. Бог с ним, со всем. Сейчас я сижу в гостинице «Иткол», модерн в горах, куча неофашистов и нерусских людей других национальностей, местные аборигены — кабардино-балкарцы (кстати, в Кабардино-Богарии [так в оригинале] действительно есть лошади и ишаки, не знаю, как в Кабардино-Румынии, а здесь есть)…

Сижу я, пишу, а отовсюду музыка, внизу в холле местные массовики наяривают на аккордеоне и рояле какую-то жуть (кажется арабское танго), а из соседнего номера подвыпившие туристы поют какие-то свои песни, Окуджаву и Высоцкого, который здесь очень в моде, его даже крутят по радио. Это меня пугает, потому что, если докатилось до глухомани, значит дело пошло на спад. Правда, здесь много москвичей и ленинградцев…

…Вчера (…), после настоятельных просьб (…), я устроил (…) вечер своей самодеятельной песни. Были какие-то студенты, ещё кто-то, ещё кто-то и даже один жюльвернов-ский персонаж с бородкой капитана Немо (…). Особенно понравилось про космических негодяев.

Здесь очень красиво, нас кормят по талончикам пресно и однообразно, но мы проходим акклиматизацию, лазим по скалам. Если бы ты, лапа, увидела, по какой я сегодня прошёл отвесной и гладкой стене, ты бы, наверное, про меня хорошо подумала. Это всё очень интересно, особенно, если удаётся пролезть. Рядом горы, в снегу, погода меняется непрерывно, рядом шумит река (в ней недавно 3-є утонули, хотели искупаться, а там скорость бешенная и камни летят громадные, так они, сердешные и сгинули). У нас несколько инструкторов, удивительных людей. Они бывали на сложных восхождениях, один из них даже падал, летел метров 120 со скал. Все они люди очень любопытные и непохожие, на всех нас, которые внизу. Здесь крутом могилы погибших альпинистов, но рассказы о гибели суровы и спокойны, вероятно от того, что рассказчики сами бывали в таких же положениях, с ними могло быть тоже. Ведь на людей воевавших рассказы о героизме производят гораздо меньшее впечатление, чем на остальных.

Я раньше думал, как, наверное почти все, кто здесь не бывал: умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Теперь для меня это глупый каламбур, не больше. Пойдет он, в гору, умный и по самому трудному маршруту пойдёт, И большинство альпинистов — люди умные, в основном интеллигенция.

А мыслей в связи с этим новым, чего я совсем не знал и даже не подозревал, очень много. Вероятно поэтому и песни не выходят. Я, наверное (…), не могу писать о том, что знаю, слишком уж много навалилось, нужно или не знать или знать так, чтобы это стало обыденным, само собой разумеющимся А это трудно. Я и английскую речь имитирую оттого, что не знаю языка, а французскую, например, не могу. Вот! Это меня удручает. Впрочем, всё-равно, попробую, может что и получится, а не получится — займём у альпинистов, у них куча дурацких, но лирических песен, переработаю и спою. Ещё одна интересная штука: здесь много немцев, которые воевали здесь в дивизии: «Эдельвейс». Не могут, тянет сюда, ездят каждый год, делают восхождения на Эльбрус с нашими инструкторами, с которыми может быть, воевали. Интересно!? Съёмки начнём с меня дня через 3. Пока ещё не оборудован лагерь. На съёмочную площадку будем подыматься на вертолёте а завтра идём на ледник с ночёвкой, привыкать! Всё! Больше про себя не буду. Приеду, расскажу много.

…Ты мне обязательно напиши. Хоть здесь и интересно, но я по тебе скучаю очень, а по детишкам — аж прямо жуть. Как они там что ты делаешь, как твои съёмки? Мне, может быть удастся выбраться в середине августа дня на 2, а может нет. Постараюсь! Здесь, в смысле отдыха, неплохо. Так что приятное с полезным. А приятное впереди — если всё будет нормально и мне выхлопочут ставку, получу я много средств для приобретения автомобиля «Москвич» или «Фиат», а если ставку не дадут, то для приобретения «Запорожца» или мотоцикла. Здесь, лапа, будут платить 30% высокогорных. Стало быть мы, как на переднем крае или в Сибири.

Скоро напишу ещё. А вот комедийная песня, вернее, заготовка:

Для чего, скажите, нужно лазить в горы вам?

А ты к вершине шла, ты рвалася в бой.

Ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово!

Улыбнулась ты и взяла с собой.

И с тех пор ты стала близкая и ласковая

Альпинистка моя, скалолазка моя

В первый раз меня из трещины вытаскивая

Ты бранила меня скалолазка моя

А потом за эти проклятые трещины

Когда ужин твой, я нахваливал [20]

Получил я две короткие затрещины

Но не обиделся а приговаривал:

До чего ты стала близкая и ласковая

Альпинистка моя скалолазка моя и т. д.

Это я буду петь Лужиной, к которой буду приставать, (по фильму, конечно) А так я тебя очень люблю и дурных мыслей не имею. Целую тебя, жду ответа, целуй детей и опиши про всё. Володя»

Каб.-Балк. АССР, «Иткол» Москва, Абрамовой А. В. [Отправлено из пос. Тырныауз, К-Б АССР 24 августа 1966 г.]

«…Здесь ни у кого ничего пока нет, потому что только что приехал директор, а кормят здесь бесплатно в счет сутош-ных. Договор я пока не подписал, жду ставку. И т. д. и т. п. Ну, это неинтересно. Деньги я передал, ты их, наверное, получила. Если мало,— прости, больше нет, но скоро наверное всё встанет на место…

…А здесь, сроки сроками, а я сам собой. Основные сцены можно отснять дня за 3 — 4, а потом нужно будет очень немного летать. Это, я привык! Конечно, безделье (…), но нет худа без добра. Глядишь, впервые за несколько лет отдохну.

…Сегодня, наконец, выяснилось, что завтра, кажется, может быть, будет освоение и, даже, наврядли, конечно, но, кто его знает, чем чёрт не шутит,— съёмка. В связи с этим начали лихорадочно решать, во что меня одеть. В который раз уже наклеили бороду, повосхищались, как она мне идёт, надели какие-то штаны эластичные и, пока ничего не решили — там видно будет. Там,— это наверху, на леднике Шхельда. Здесь, вообще очень звучные и трудные названия, например: «Дангу-Зорун» [Донгуз-Орун — перевал, где в годы войны было остановлено наступление фашистов], что значит «Свиное рыло», «Эльбус», что значит грудь девушки, Ушба, что ничего не значит и, наконец Каш-катаж,— что значит, чёрт те что [Кашка-Таш — ледник, на котором съемочная группа занималась отработкой ледовой техники восхождения]. Кто знает больше таких названий — тот молодец. Мы будем снимать на, так называемом, «Приюте немцев», который после борьбы с космополитизмом, (тогда он назывался «Приют грузинов») снова вернул своё первоначальное Ничего там не изменилось, как был ледник, так и есть ледник. Так вот мы будем там. «Приют»,— это вовсе не оттого, что там, действительно приют, какие бывают для сирот и престарелых, а просто однажды при восхождении на очередную вершину там ночевали немцы, а потом грузины, а потом все и даже евреи, потому что среди альпинистов есть и таковые.

Есть ещё приют 11, это на середине Эльбруса. Кстати он очень красивый. Его отовсюду видно. Но туда можно залезть даже с закрытыми глазами. Недавно туда залезли сразу 1200 человек, в честь какой-то годовщины Кабардино-Балкарии. Правда там высоко 5600 м и холодно и ещё там какие-то газы, от которых падают, но там ровно — снег и лёд и полого. Местный начальник, директор ущелья Боксан Залиханов Хусейн Чоккаевич обещал, что туда поедут мотоциклисты, а потом и велосипедисты.

Всё, что я тебе написал очень веселит альпинистов. Но где будем мы — там несмешно. Очень красиво, но небезопасно — камнепады, трещины во льду и другие бяки. Правда, мне ничего не грозит. Я играю радиста и сижу на одном месте и пою песни. Летал туда на вертолёте. На нём очень здорово всё видно, горы, кажутся мирными бугорками и очень интересно то, что совсем исчезает масштаб. Кажется — рядом — метров 5, что можно зацепить лопастью, а это полкилометра…

…Приехали американцы 35 штук. Все, кто сюда попадает, окабардинивается, мы их называем кабардино-американцы. Сегодня пришли из похода кабардино-поляки они сильно пшекают. А правда хорошая национальность — «кабардино-китайцы или «кабардино-негры»? Их правда, здесь нет. Гор для них жалко.

Сейчас я прерываюсь. Пойду дышать.

А сейчас мы на 3 дня летим на ледник. Я что-то, наверное, заболел, горло и всего ломает…

…Я горный житель, я кабардино-еврейский-русский человек. Мне народный поэт Кабардино-Балкарии Кайеын Кулиев торжественно поклялся, что через совет министров добьётся для меня звания заслуженного деятеля Кабардино-Балкарии. Другой балкарец, великий восходитель, хозяин Боксанского ущелья, тигр скал,— Хуссейн Залиханов, которого по слухам знает сама королева Великобритании (она-то и обозвала его тигром скал), так вот он присоединился к обещаниям кавказского стихотворца и сказал, будто я могу считать, что я уже деятель. Потому что, я, якобы, написал про горы, а они, горы, в Кабардино-Балкарии, значит всё решено. Это, конечно, разговоры, но было бы смешно…

…Мы уже несколько дней ничего не снимаем, хотя меня отщёлкали уже прилично и, главное, сняли 2 песни. Погода там, наверху, не очень, холодно и грозы, идёт снег. Альпинизм — это прекрасный способ перезимовать летом. Но нам дали пуховые костюмы и в них тепло. Я не буду писать подробно про горы, про 1-, 2- и 3-ледниковый периоды и т. д. Всё по приезде. Надеюсь вырваться в конце месяца. Но не знаю. Я тереблю режиссёров, что бы быстрее, что бы меньше ездить потом. Но… не знаю, что из этого получится. Всё в руках метеослужбы. Здесь всё время бьются насмерть альпинисты и ?связи с этим прибавляется тем для разговоров, и поводов для грусти.

На леднике дикая тоска, нет света, живём на морене, в камнях, всё время грохот, то гроза, то камни, то лавины. Уже не страшно, а, напротив, даже красиво.

Теперь проза. Я до сих пор не получил ни копейки денег, ни за роль, ни за песни. Дирекция шлёт трагические телеграммы. Пока бесполезно. Сегодня я заявил, что больше работать не буду, пока не будет ставки и денег. Послали этот текст дословно в Одессу. Держитесь пока. Потом что-нибудь придумаем. И я скоро приеду. Теперь уже скоро (…). Целуй, лапа, детишек, я их очень люблю. Всем, кому хочешь привет.

Почему, интересно из Минска не шлют постановочных? А? Безденежье, лапа, это плохо, но, это временно. Скоро всё будет в порядке».

«Финал мы снимали в Одессе, на вокзале, уже в конце года. И когда на экране Володин проход — звучит его песня.

До этого было по-другому. Там звучали какие-то реплики — прощальный разговор героев фильма. Альпинисты — они вообще люди странные, часто дружны только в горах. А когда спускаются вниз — все разъезжаются по разным городам, расходятся по своим домам и в «мирной» жизни практически не пересекаются. Но прощаются они так, будто завтра вновь встретятся (…), и звучат какие-то незначительные реплики. Словом, когда этот финал посмотрели — нет, не получается концовки! И тогда Володя написал песню «Прощание с горами», которая и решила весь финал. Прежние реплики убрали и на песне закончили картину. Все получилось как нельзя лучше». (11)

«Вероятно, ни для кого из создателей фильма «Вертикаль» не будет обидной мысль о том, что зрительским успехом этот фильм обязан прежде всего Высоцкому и новым его песням, прозвучавшим с самой массовой — экранной трибуны, и появлению его перед миллионами зрителей, многие из которых впервые увидели своего любимого певца. А потом наконец появилась и долгожданная первая пластинка — песни из кинофильма «Вертикаль». Все это было началом новой страницы в творческой биографии Высоцкого (…), и следующая после «Вертикали» роль, образ на этот раз психологически неоднозначный, характер противоречивый — это тоже была Одесская киностудия». (3)

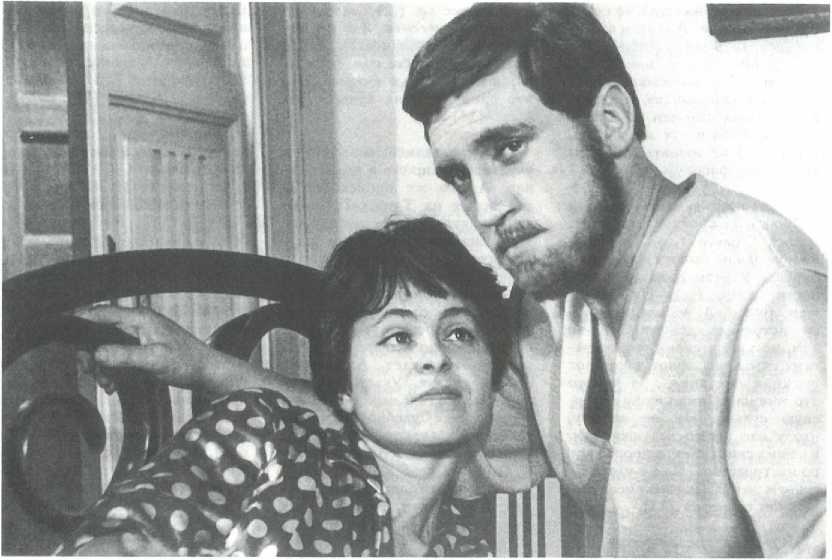

«Среди сценариев, ставящихся и готовящихся к постановке на Одесской студии, произведение А. Жуховицкого и режиссера К. Муратовой выделяется личностным авторским отношением к теме, глубоким психологизмом. Сценарий назван (думается, не совсем удачно) «Короткие встречи» [Одесская к/с, 1967 год. Режиссер К. Муратова, роль: геолог Максим. Фильм вышел на экран в январе 1968 года.— Авт.]…

Три основных исполнителя уже найдены режиссером. Роль Валентины Ивановны поручена актрисе Московского театра имени Ленинского комсомола А. Дмитриевой. На роль Максима утвержден С. Любшин. В роди Нади дебютирует студентка театрального училища имени Щукина Н. Русланова». (12)

«Утверждение Владимира Семеновича на главную роль в «Коротких встречах» было, в общем-то, случайностью- Эту роль должен был играть С. Любшин, а ту, которую потом играла сама Кира,— А. Дмитриева. Но, как часто бывает, случилось непредвиденное. Уже в конце подготовительного периода Дмитриева заболела, а Любшин стал сниматься в сериале «Щит и меч». Не помню, пробовался ли среди других на роль Высоцкий, но точно помню, что режиссер Саша Боголюбов его предлагал. Кира колебалась. У нее было другое видение этого образа. Но и я, и Боголюбов, и другие ее друзья стали «доставать» Киру: «Вместо Дмитриевой снимайся сама, а вместо Любшина возьми Высоцкого. Пусть он менее тонкий актер, но зато гораздо больше похож на настоящего геолога…» Не знаю, убедили ли мы ее или просто жизнь приперла к стенке, но она в конце концов с некоторым ужасом пошла на этот вариант.

Я в то время уже работал в Киеве, но два раза в неделю приезжал в Одессу помогать Кире, так как, находясь в кадре, она не могла видеть себя со стороны. В тех эпизодах, где она снималась с Высоцким, мне приходилось репетировать и с ним.

Владимир Семенович был очень приятным человеком. Этот эффект усиливался еще и тем, что первое впечатление о нем часто бывало обманчивым: наглый жлоб! Но минут через двадцать отношение становилось диаметрально противоположным. У него была огромная доброжелательность к людям.

«Короткие встречи».В. Высоцкий и К. Муратова.

Если при нем кто-то кого-то хулил, он спрашивал: «А ты хорошо его знаешь?» — «Да нет, но мне кажется…» — «Тогда и заткнись!» Он прежде всего думал о человеке хорошо, а уж потом, если были веские причины, разочаровывался. Но все равно очень редко о ком-то говорил плохо. Он недруга просто вычеркивал из памяти.