Если спросить человека, сколько денег у него в кошельке или на счетах, он назовет конкретную сумму. Легко понять, сколько стоит квартира или машина. А как же быть с бизнесом? Можно оценить его стоимость? Конечно, да. Для этого существует три подхода к оценке стоимости бизнеса. Рассмотрим их подробнее.

Содержание статьи

Затратный подход

1. Метод чистых активов

2. Метод ликвидационной стоимости

Доходный подход

1. Модель дисконтированных денежных потоков

2. Метод капитализации

Сравнительный подход

Подводим итоги

Резюмируем

Оценка стоимости бизнеса может потребоваться в следующих случаях:

- при продаже компании;

- для привлечения инвестиций или при открытии новых проектов;

- для оценки эффективности работы, страхования компании или оптимизации налогообложения;

- если собственник решил закрыть компанию.

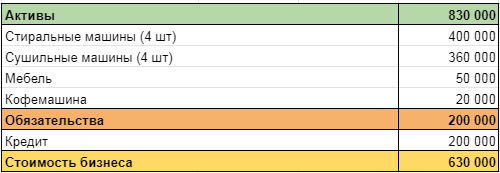

Олег владеет химчисткой. Помещение в аренде, оборудование: 4 стиральных и 4 сушильных машины. Мебель: стойка администратора, стул, диван и стол в клиентской зоне, кофемашина.

Для открытия брали кредит, по нему осталось выплатить 200 000 рублей. Олегу поступило предложение от конкурентов, которые хотят масштабироваться, о покупке бизнеса, поэтому он решил посчитать, сколько стоит его компания.

Для оценки стоимости бизнеса можно воспользоваться тремя подходами: затратным, сравнительным и доходным. Специалисты рекомендуют использовать два разных подхода и сравнить результат. Он не должен сильно отличаться. Если разница большая — где-то допущена ошибка.

Сергей Васильев, руководитель финансового направления консалтинговой компании Smart Success Group:

«Оценка бизнеса позволяет понять, сколько можно получить за него при желании его продать. Для отслеживания динамики развития компании рекомендуется проводить оценку регулярно, например, ежегодно.

Важно понимать, что ключевое слово — это «оценка». Полученные показатели — это не всесторонне объективное значение, это субъективное мнение. От того, кто проводит оценку, будет зависеть, какой метод использовать, какие предположения и допущения принять во внимание, какой горизонт планирования закладывать. Я неоднократно оценивал компании, рассматривая их с точки зрения денежных потоков или сравнивая их с аналогами. И я уверен, что в зависимости от целей, компанию можно оценить диаметрально противоположно: можно как занизить, так и завысить стоимость. Объективность в данном вопросе — понятие относительное»

Оцениваем бизнес затратным подходом

Стоимость объекта оценки определяется как сумма затрат, необходимых для создания такого же объекта с учетом износа. Важный нюанс — учитывается не сколько денег потратил предприниматель на бизнес, а сколько денег потребуется, чтобы воссоздать такую же компанию.

Например, кофемашина, которая стоит у Олега в клиентской зоне, подарена друзьями на открытие бизнеса. Стоимость приобретения — ноль рублей. Новая машина такой же модели будет стоить 30 000 рублей. Но для оценки стоимости бизнеса потребуется ее рыночная цена. Сейчас эта модель с той же степенью износа стоит 20 000 рублей. Эта стоимость и будет использоваться в оценке.

Затратный подход включает два метода:

1. Метод чистых активов

Стоимость компании равна сумме всех активов за вычетом обязательств.

Олег проанализировал, сколько стоит оборудование и мебель, вычел обязательства по кредиту и получил результат 630 000 рублей.

2. Метод ликвидационной стоимости

Бизнес рассматривается как комплекс активов, которые нужно продать как можно быстрее для погашения обязательств. В этом случае, стоимость активов, полученная предыдущим методом, корректируется на дисконт (размер скидки для ускорения продажи) и стоимость рекламы.

Предположим, Олег решил переехать и продать химчистку как можно быстрее. Все активы он продает со скидкой 10% и планирует потратить еще 30 000 рублей на рекламу.

Скидка = 830 000 х 10% = 83 000 (руб.)

Стоимость активов = 830 000 — 83 000 = 747 000 (руб.)

Стоимость бизнеса = 747 000 — 30 000 — 200 000 = 517 000 (руб.)

Сергей Вербицкий, трабл-шутер, ментор:

«Оценка бизнеса нужна, если вы готовитесь к какому-то событию. Например, взять кредит в банке, продать весь бизнес или его часть, привлечь инвестиции. Ее можно провести самостоятельно, но вторая сторона может не доверять такой оценке. Чтобы этого избежать, можно обратиться в стороннюю компанию. Каждый метод оценки имеет свои и плюсы и минусы. Лучше выбирать тот, который привычен инвестору. Если же проводит оценку бизнеса сторонний специалист, то он лучше знает, какой метод предпочитает банк, фонд или инвестор»

Проводим оценку с помощью доходного подхода

Если затратный подход опирается на стоимость имущества, то доходный основан на определении ожидаемых поступлений от бизнеса. Он предполагает, что бизнес будет приносить стабильную прибыль на протяжении долгого периода. Резкие изменения экономики, локдауны, революционные предложения на рынке остаются «за скобками». Так, владелец нефтяной вышки будет рассчитывать стоимость бизнеса исходя из текущей прибыли, не задумываясь о растущей популярности электротранспорта.

Доходный подход также включает два метода:

1. Модель дисконтированных денежных потоков

Основана на будущей прибыли.

Чтобы понять, сколько денег будет приносить бизнес в будущем, строится финансовая модель денежного потока, похожая на отчет о движении денежных средств.

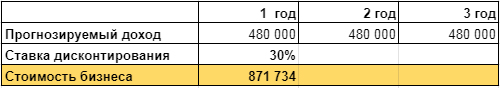

Химчистка Олега приносит 40 000 рублей в месяц. Узнать эти данные не составило труда, так как Олег с открытия ведет учет в сервисе Планфакт. Размер денежного потока в следующие три года составит:

Денежный поток = 40 000 х 12 х 3 = 1 440 000 рублей.

Казалось бы, дело сделано. Но все не так просто. Деньги сейчас стоят больше, чем деньги в будущем. У всех нас есть примеры того, что какая-то вещь раньше стоила меньше, чем сейчас. Дорожает недвижимость, товары, услуги, путешествия. С каждым годом объем товаров, который можно купить на 1000 рублей уменьшается. Значит, 1000 рублей в 2031 году будет стоить меньше, чем 1000 рублей в 2021.

Снижение стоимости денег показывает ставка дисконтирования. Она может определяться различными методами, рассчитываться на основании мнений экспертов или доходом по надежным инструментам, например, государственным ценным бумагам. Чаще всего, она выше ставки по депозитам, так как учитывает, что вложения в бизнес более рискованные. И чем надежнее бизнес, тем меньше риск и ниже ставка дисконтирования.

Для того, чтобы облегчить расчеты, можно воспользоваться функцией ЧПС (чистого приведенного дохода) в Excel или NPV в Google Таблицах. Олег посчитал, что у него стабильный, приносящий доход бизнес, поэтому установил ставку дисконтирования 30%. При прогнозируемом доходе 480 000 рублей в год, стоимость бизнеса в настоящий момент составляет 871 734 рубля.

2. Метод капитализации

Оценивает бизнес исходя из прошлых доходов. Прибыль в течение последних 3-5 лет суммируется, усредняется и делится на ставку капитализации. Результат — стоимость компании. Ставка капитализации — это значение ставки доходности на вложения, рассчитанная по отрасли или рынку.

Ставка капитализации по отрасли = Годовой доход / Стоимость имущества

Стоимость компании = Средний годовой доход компании / Ставка капитализации

Полина Каплунова, директор по развитию «Смарткемпер»:

«Подход, основанный на оценке прибыли, состоит в том, что ценность бизнеса заключается в его способности производить богатство в будущем.

Если бизнес в прошлом году имел доход в 1 миллион рублей, а средняя ставка капитализации в отрасли составляет 10%, вы можете оценить стоимость, разделив 1 миллион рублей на 10%. Итоговая стоимость компании составит 10 миллионов рублей.

Оценка бизнеса индивидуального предпринимателя может стать сложной задачей, поскольку лояльность клиентов напрямую зависит от личности владельца бизнеса. Будут ли клиенты автоматически ожидать, что новый владелец предоставит такой же уровень обслуживания и сервиса? Поэтому оценка бизнеса должна включать риск, при котором бизнес может быть потерян в результате смены владельца. Хотя метод оценки прибыли является наиболее популярным, самым правильным будет использование комбинации методов оценки стоимости бизнеса»

Используем сравнительный подход

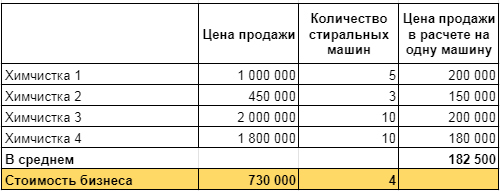

Для оценки стоимости бизнеса сравнительным подходом нужно выбрать несколько сделок на рынке с похожими компаниями, у которых известна цена продажи. Сравнение проводится по какому-то общему показателю. Это может быть выручка на квадратный метр площади, заполняемость номерного фонда, число посадочных мест.

Олег связался со своими знакомыми владельцами химчисток, посмотрел объявления о продаже и собрал базу для анализа. В нее попали 4 компании с похожим спектром услуг и расположением в городах с населением от 300 до 500 тысяч человек, как и его бизнес. В качестве основного показателя для сравнения Олег выбрал количество стиральных машин, потому что от него зависит объем продаж.

В результате анализа выяснилось, что цена продажи бизнеса, в расчете на одну стиральную машину колеблется от 150 000 до 200 000 рублей, а, в среднем, составляет 182 500. Если умножить эту величину на количество стиральных машин в химчистке Олега, можно получить стоимость его бизнеса сравнительным методом.

182 500 х 4 = 730 000 (руб.)

Полина Каплунова, директор по развитию «Смарткемпер»:

«Сравнительный подход — это определение стоимости компании в сравнении с аналогичными, которые недавно были проданы. Идея похожа на использование сравнений с недвижимостью для оценки квартиры или дома. Этот метод работает только в том случае, если существует достаточное количество похожих компаний для сравнения.

Оценка стоимости бизнеса индивидуального предпринимателя на основе рыночной стоимости особенно сложна, так как найти общедоступную информацию о предыдущих продажах аналогичных предприятий часто просто невозможно»

Подводим итоги

Итак, у Олега получилось три разных варианта стоимости бизнеса:

- 630 000 рублей рассчитано затратным подходом;

- 871 734 рубля получилось в результате доходного;

- 730 000 рублей — результат оценки с помощью сравнительного подхода.

Эти суммы дали Олегу понимание того, с какой стоимости можно начать переговоры и ниже какой цены лучше не опускаться. Покупатель может согласиться или нет с результатами оценки и ценой бизнеса, но Олег знает, на что ориентироваться в ходе сделки.

Марина Захарова, CEO Dolce Style:

«Когда продавала долю бизнесе, пользовалась простым подходом, отталкиваясь от того, сколько люди реально готовы заплатить. Пыталась привлечь оценщиков, но это не помогло. В итоге, продала долю за сумму, равную годовой прибыли»

Ян Петручик, основатель digital-агентства «Медиаобраз»:

«Я продал два готовых бизнеса: магазин и сервис техники Apple, точку по продаже хот-догов в торговом комплексе. Оценку провел по простой формуле:

Стоимость бизнеса = Годовая прибыль + Стоимость активов

В магазине активами я посчитал: торговое оборудование: стенды и инструменты. Для точки фаст-фуда добавил к годовой прибыли стоимость холодильников и прочей техники. Аккаунты в социальных сетях и настроенные рекламные кампании передавал покупателям бесплатно»

Резюмируем

- Оценка стоимости бизнеса — сложный процесс, который может понадобиться при продаже компании, страховании или привлечении инвестиций.

- Собственник может периодически оценивать свой бизнес, чтобы наблюдать динамику.

- В оценке используется три подхода: затратный (сколько денег нужно на воссоздание такого же бизнеса), доходный (бизнес оценивается исходя из прибыли) и сравнительный (компания сравнивается с аналогичными).

- Для более точной оценки лучше использовать два разных метода, если результаты близки — все сделано правильно. Большая разница в оценке говорит об искажении результата.

#статьи

- 27 дек 2022

-

0

Оценка бизнеса: всё, что о ней нужно знать любому предпринимателю и менеджеру

Рассказали, что такое оценка бизнеса, в каких случаях она требуется и как проходит.

Иллюстрация: Оля Ежак для SKillbox Media

Рассказывает просто о сложных вещах из мира бизнеса и управления. До редактуры — пять лет в банке и три — в оценке имущества. Разбирается в Excel, финансах и корпоративной жизни.

Оценка бизнеса — определение стоимости компании.

Стоимость компании нужно знать, если её планируют продавать или покупать. Также бизнес обязательно оценивают при его реорганизации или банкротстве.

Хотя официально оценкой бизнеса могут заниматься только сертифицированные оценщики, всем предпринимателям полезно знать, как она проходит. Например, чтобы понимать, от чего зависит стоимость компании, или самому определить её ориентировочный диапазон.

В статье рассказываем:

- что такое оценка бизнеса и для чего её проводить;

- какие есть подходы и методы в оценке бизнеса и от чего зависит стоимость компании;

- как компании подготовиться к оценке и какой пакет документов нужно собрать;

- как проходит оценка бизнеса поэтапно.

Оценка бизнеса — процесс определения его стоимости. Объектом оценки может быть компания целиком, доля в её уставном капитале или пакет акций.

Оценкой бизнеса занимаются независимые оценщики. Они анализируют состояние отрасли, изучают документы компании, делают финансовый анализ, проводят расчёты и подготавливают отчёт об оценке. Дальше бизнес использует этот отчёт для своих целей.

Вот ситуации, когда нужна оценка бизнеса:

- продажа/покупка компании или её доли;

- слияние, поглощение, ликвидация и другие типы реструктуризации компании;

- выкуп акций или имущества у акционеров компании;

- решение споров о стоимости имущества компании — например, налоговых или конфискационных;

- страхование бизнеса.

Во всех этих случаях компания должна обязательно обратиться к оценщикам для того, чтобы они подготовили отчёт об оценке.

Также компания может проводить оценку «для себя». Например, чтобы:

- понимать реальную стоимость компании;

- принимать грамотные управленческие решения — от каких бизнес-процессов лучше отказаться, а в какие, наоборот, инвестировать;

- готовить корректные бизнес-планы, основанные на действительных, а не прогнозных показателях;

- оценить кредитоспособность компании и возможность использовать активы как залог.

Есть три подхода к оценке бизнеса: сравнительный, затратный и доходный. При каждом используют свои методы оценки. Подробно все подходы и методы оценки описаны в ФСО V — Федеральном стандарте оценки. Мы расскажем главное, что о них нужно знать.

Сравнительный подход. Чтобы понять, сколько стоит компания, её сравнивают с аналогичной, стоимость которой известна. Для этого используют цены совершённых сделок или цены из объявлений о продаже.

Предпочтительнее использовать цены совершённых сделок — так стоимость оцениваемого бизнеса будет достовернее. Если сведений о совершённых сделках у оценщика нет или их недостаточно, он может использовать цены в объявлениях.

При сравнительном подходе цены компаний-аналогов корректируют в зависимости от разных нюансов. Вот некоторые из них:

- Возможная разница между ценой предложения и итоговой ценой сделки. На момент оценки итоговая цена сделки неизвестна, поэтому оценщик снижает стоимость для возможного торга.

- Период, в который предложение о продаже находится на рынке. Чем он больше, тем выше вероятность торга.

- Насколько характеристики компаний-аналогов соответствуют характеристикам оцениваемой компании. Например, если у оцениваемого бизнеса три склада, а у аналога четыре, оценщик должен внести корректировку на «лишний» склад.

- Насколько цены аналогов соответствуют другим предложениям на рынке. Если они завышены или занижены, оценщик должен исключить их из расчёта.

В оценке бизнеса сравнительный подход применим не всегда — сложно найти две одинаковые или хотя бы похожие компании. Даже если такой аналог найдётся, будет сложно получить достоверную информацию о нём.

Затратный подход. Опирается на стоимость активов компании. Предполагает, что стоимость бизнеса зависит от размера понесённых на него расходов.

Согласно этому подходу, стоимость бизнеса — деньги, которые останутся у собственников, если они продадут всё имущество компании и раздадут все долги.

Есть два основных метода затратного подхода в оценке бизнеса:

- Метод чистых активов. Оценщик оценивает материальные и нематериальные активы компании — например, недвижимость, транспорт, оборудование, ценные бумаги, товарные знаки, собственные изобретения компании. Затем из этой суммы вычитает величину обязательств — долгов.

- Метод ликвидационной стоимости. Оценщики рассчитывают сумму, которую собственник получит, если ликвидирует компанию и распродаст все материальные активы по отдельности. В этом случае учитывают затраты на демонтаж, комиссионные выплаты, налоги на продажу имущества и другие сопутствующие затраты.

Затратный подход используют в случаях, когда бизнес не приносит стабильных доходов. Например, когда компания создана недавно либо находится на этапе ликвидации. Подход не применяют, когда у компании мало или нет активов.

Доходный подход. Опирается на возможные будущие доходы компании. Предполагает, что стоимость компании зависит от размера доходов, которые компания будет генерировать в будущем. Соответственно, чем больше прибыли приносит бизнес, тем он дороже.

В доходном подходе есть два метода — метод прямой капитализации и метод дисконтирования. Чаще всего применяют метод дисконтирования. Оценщик прогнозирует будущие доходы компании на несколько лет вперёд. Затем с помощью ставки дисконтирования дисконтирует их к дате оценке. То есть рассчитывает, сколько будущие доходы будут стоить «сегодня». Дальше суммирует эти будущие потоки и делит на величину (1 + i)n, где i — ставка дисконтирования, n — период прогноза в месяцах. Получившееся значение — стоимость бизнеса.

Как правило, покупателей компаний или будущих инвесторов интересует не количество и стоимость её активов, а размер доходов, который они смогут от неё получить. Поэтому доходный подход лучше всего работает, когда нужно определить стоимость бизнеса для дальнейшей покупки/продажи или инвестиций в него.

У каждого подхода своя логика расчётов — ни один из них не применим во всех случаях оценки. Поэтому оценщик учитывает индивидуальные особенности и специфику бизнеса, цель оценки, вид стоимости.

Оценщик может использовать все три подхода, может — только два или один, если этого достаточно для достоверного расчёта. При этом он должен обязательно обосновать в отчёте об оценке, почему не применял другие подходы.

Вот три шага, которые компания должна сделать перед оценкой.

Первый шаг — определить цель оценки. Основные цели оценки мы перечисляли выше — чаще всего это:

- купить или продать компанию или её долю;

- провести реструктуризацию компании;

- разработать бизнес-план или долгосрочную стратегию развития;

- оценить финансовые результаты деятельности компании и на основе них принять дальнейшие управленческие решения.

От цели оценки будут зависеть подходы и методы, которые оценщик будет использовать, а также вид стоимости, который он будет определять.

Стоимость бизнеса может быть рыночной, ликвидационной или инвестиционной. Например, рыночную стоимость определяют для целей покупки/продажи компании. Инвестиционную — чтобы понять целесообразность инвестирования в компанию. Ликвидационную стоимость рассчитывают в случаях вынужденного отчуждения бизнеса — например, при банкротстве.

Второй шаг — выбрать оценщика. Оценщики могут работать в оценочных компаниях или на себя. У них обязательно должны быть такие документы:

- диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной деятельности;

- квалификационный аттестат по направлению оценки бизнеса;

- свидетельство о членстве в СРО оценщиков;

- полис страхования профессиональной ответственности оценщика.

При выборе оценщика важно обращать внимание на его опыт работы в этой сфере и репутацию. Репутацию можно проверить, например, по отзывам в открытых источниках.

Третий шаг — собрать документы. Окончательный пакет документов запросит оценщик, но заранее можно подготовить:

- копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);

- копии документов об образовании юридического лица;

- бухгалтерскую отчётность за последние три года (формы 1–5);

- копии документов о деятельности компании (например, бизнес-план);

- информацию о наличии или отсутствии у бизнеса обременений и иных ограничений (например, обременения залогом);

- документы на объекты недвижимости компании (выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, технические документы, договоры долгосрочной аренды);

- документы на движимое имущество (правоустанавливающие документы, ПТС);

- реквизиты заказчика оценки (для юридических лиц — карточку организации, для физических лиц — копию паспорта РФ).

После того как компания определила цель оценки и собрала первичный пакет документов, она обращается к оценщику.

Дальше процесс оценки бизнеса проходит пять этапов.

Подготовка. На этом этапе оценщик и компания-заказчик согласовывают цель оценки, сроки работ и их стоимость. На основании этого составляют задание на оценку и заключают договор.

Задание на оценку — обязательный документ, в который включают информацию:

- об объекте оценки и имущественных правах в отношении него;

- о цели оценки;

- о предполагаемом использовании результатов оценки;

- о виде стоимости, которую нужно определить;

- о дате оценки;

- о допущениях, которые нужно будет учесть при оценке.

Подробнее о задании на оценку, а также об общих понятиях оценки, подходах и требованиях к проведению оценки можно почитать в ФСО IV.

Идентификация и анализ объекта оценки. На этом этапе оценщик изучает предоставленные и запрашивает дополнительные документы, которые понадобятся для определения стоимости бизнеса. При необходимости — выезжает в офис компании, получает недостающую информацию от собственников или менеджеров.

Анализ рынка и окружения. Оценщик проводит маркетинговые исследования рынка — анализирует факторы, которые могут повлиять на экономическую деятельность и развитие компании.

Расчёты. Это основной этап. Специалист подбирает подходы и методы оценки, которые подойдут для оцениваемого бизнеса и целей оценки. Затем проводит расчёты: определяет стоимость нематериальных активов компании, недвижимого и движимого имущества. На этом же этапе на основе бухгалтерской отчётности компании оценщик рассчитывает рентабельность и ликвидность бизнеса — делает вывод о финансовом состоянии компании.

Составление отчёта об оценке. Это заключительный этап оценки. Оценщик собирает данные о проделанной работе и оформляет их в отчёт.

Отчёт об оценке — документ, которые составляют в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности, ФСО VI и правилами СРО, в которой состоит оценщик. В отчёте оценщик отражает своё профессиональное суждение относительно стоимости бизнеса.

Вне зависимости от вида объекта оценки отчёт об оценке должны содержать разделы, перечисленные в разделе II ФСО VI. Вот основные разделы:

- Основные факты и выводы. Это информация о бизнесе, результаты оценки и итоговая величина стоимости бизнеса.

- Задание на оценку.

- Сведения о заказчике оценки и об оценщике.

- Допущения и ограничительные условия, которые оценщик использовал при проведении оценки.

- Описание объекта оценки.

- Анализ рынка объекта оценки и других внешних факторов, которые не относятся непосредственно к объекту оценки, но влияют на его стоимость.

- Описание процесса оценки объекта оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов. Оценщик также должен обязательно приложить проведённые расчёты.

- Согласование результатов. В разделе согласования результатов должно быть приведено согласование результатов расчётов, полученных с применением различных подходов.

Дальше оценщик передаёт подготовленный отчёт заказчику, а заказчик использует его для своих целей.

- Оценка бизнеса — процесс определения его стоимости. Чаще всего бизнес оценивают при его продаже или покупке, реорганизации или банкротстве.

- Оценкой бизнеса занимаются независимые оценщики. Они анализируют состояние отрасли, изучают документы компании, делают финансовый анализ, проводят расчёты и подготавливают отчёт об оценке.

- Перед оценкой бизнеса компании нужно определить цель оценки, выбрать оценщика и подготовить пакет документов.

- При оценке используют три подхода — затратный, доходный и сравнительный. При выборе подхода оценщик учитывает индивидуальные особенности и специфику бизнеса, цель оценки, вид стоимости.

Научитесь: Профессия Финансовый менеджер

Узнать больше

Приложение № 5

к приказу Минэкономразвития России

от 14 апреля 2022 г. № 200

I. Подходы к оценке

1. При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных результатов оценки.

2. В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки.

3. При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру согласования их результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и методов оценки оценщик анализирует возможные причины расхождений, устанавливает подходы и методы, позволяющие получить наиболее достоверные результаты с учетом факторов, указанных в пункте 2 настоящего федерального стандарта оценки. Не следует применять среднюю арифметическую величину или иные математические правила взвешивания в случае существенных расхождений промежуточных результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных при использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки.

II. Сравнительный подход

4. Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.

5. Рассматривая возможность и целесообразность применения сравнительного подхода, оценщику необходимо учитывать объем и качество информации о сделках с объектами, аналогичными объекту оценки, в частности:

- активность рынка (значимость сравнительного подхода тем выше, чем больше сделок с аналогами осуществляется на рынке);

- доступность информации о сделках (значимость сравнительного подхода тем выше, чем надежнее информация о сделках с аналогами);

- актуальность рыночной ценовой информации (значимость сравнительного подхода тем выше, чем меньше удалены во времени сделки с аналогами от даты оценки и чем стабильнее рыночные условия были в этом интервале времени);

- степень сопоставимости аналогов с объектом оценки (значимость сравнительного подхода тем выше, чем ближе аналоги по своим существенным характеристикам к объекту оценки и чем меньше корректировок требуется вносить в цены аналогов).

6. Методы сравнительного подхода основаны на использовании ценовой информации об аналогах (цены сделок и цены предложений). При этом оценщик может использовать ценовую информацию об объекте оценки (цены сделок, цена обязывающего предложения, не допускающего отказа от сделки).

7. Если сведения о совершенных сделках отсутствуют или их недостаточно для определения стоимости объекта оценки, оценщик может использовать цены предложений. Цена предложения представляет собой мнение одной из сторон потенциальной сделки, заинтересованной в более высокой цене, поэтому при проведении анализа цен предложений по аналогам оценщику следует учитывать:

- возможную разницу между ценой сделки и ценой предложения;

- период экспозиции аналога на рынке и изменение его цены за этот период (при наличии информации);

- соответствие цены аналога его характеристикам в сопоставлении с другими предложениями на рынке, избегая завышенных или заниженных цен предложения.

Поскольку сведения о предложениях не остаются неизменными, оценщику необходимо их документировать, чтобы обеспечить подтверждение этих данных в будущем.

8. Сравнение объекта оценки с аналогами может проводиться с использованием различных количественных параметров измерения объекта оценки, представляющих собой единицы сравнения. Например, единицами сравнения являются:

- цена (или арендная ставка) за единицу площади или иную единицу измерения при оценке объектов недвижимости;

- мультипликаторы (коэффициенты, отражающие соотношение между ценой и показателями деятельности организации) при оценке бизнеса;

- цена на единицу производительности или мощности, массы, габаритных размеров при оценке машин и оборудования.

9. Основные этапы сравнительного подхода:

- определение единиц сравнения, характерных для рынка объекта оценки;

- выбор наиболее сопоставимых аналогов и расчет единиц сравнения для каждого из них;

- сравнительный анализ количественных и качественных характеристик (сходства и различий) аналогов и объекта оценки;

- внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между объектом оценки и аналогами (при необходимости);

- согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их основе показателей стоимости объекта оценки. Согласование проводится с учетом положений пункта 3 настоящего федерального стандарта оценки. При этом оценщик может обоснованно выбрать в качестве результата сравнительного подхода показатель стоимости, полученный на основе одного аналога или одной единицы сравнения, либо отказаться от применения показателя, полученного на основе какого-либо аналога или единицы сравнения.

10. В рамках сравнительного подхода при выборе аналогов следует:

- учитывать достаточность и достоверность информации по каждому аналогу;

- использовать при проведении анализа наиболее сопоставимые аналоги для того, чтобы вносить меньше корректировок;

- учитывать, что сделки, совершенные ближе к дате оценки, более репрезентативны, чем сделки, совершенные в более ранний срок, особенно на нестабильных рынках;

- рассматривать сделки, совершенные между независимыми сторонами;

- учитывать, что ценовая информация по фактическим сделкам является лучшим основанием для определения стоимости, чем предложения к совершению сделки, если условия сделки соответствуют предпосылкам рыночной стоимости.

III. Доходный подход

11. Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгод.

12. Рассматривая возможность и целесообразность применения доходного подхода, оценщику необходимо учитывать:

- способность объекта приносить доход (значимость доходного подхода выше, если получение дохода от использования объекта соответствует целям приобретения объекта участниками рынка);

- степень неопределенности будущих доходов (значимость доходного подхода тем ниже, чем выше неопределенность, связанная с суммами и сроками поступления будущих доходов от использования объекта).

13. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на прямой капитализации или дисконтировании будущих денежных потоков (доходов).

14. Определение стоимости объекта оценки при использовании метода прямой капитализации осуществляется путем деления дохода за один период (обычно год) на ставку капитализации.

15. В методе дисконтированных денежных потоков будущие денежные потоки по объекту оценки приводятся к текущей дате при помощи ставки дисконтирования, отражающей ожидаемую участниками рынка, или конкретными участниками сделки, или конкретным пользователем (в соответствии с определяемым видом стоимости) ставку доходности (норму прибыли) на инвестиции с сопоставимым риском.

16. Основные этапы доходного подхода:

- выбор вида денежного потока с учетом особенностей объекта оценки, например номинальный или реальный денежный поток, доналоговый или посленалоговый денежный поток, денежный поток с учетом (или без учета) заемных средств на собственный или инвестированный (общий) капитал;

- определение денежного потока.

В методе прямой капитализации денежный поток определяется за один период. В методе дисконтирования денежных потоков осуществляется:

- определение срока прогнозирования денежного потока (продолжительности прогнозного периода);

- прогноз денежного потока в течение срока прогнозирования;

- определение ставки дисконтирования (ставки капитализации), соответствующей денежному потоку;

- приведение прогнозных денежных потоков, в том числе постпрогнозной стоимости (при наличии), к текущей стоимости по ставке дисконтирования или капитализация денежного потока по ставке капитализации.

определение необходимости применения постпрогнозной (терминальной, остаточной) стоимости для объекта оценки по окончании срока прогнозирования денежных потоков и расчет соответствующей постпрогнозной стоимости с учетом особенностей объекта оценки;

17. На выбор вида денежного потока влияет специфика объекта оценки и сложившаяся практика участников рынка. При этом ставка дисконтирования (ставка капитализации) должна соответствовать виду денежного потока в части его инфляционной (номинальный или реальный денежный поток), налоговой (доналоговый или посленалоговый денежный поток), валютной и иных составляющих отражать связанный с денежным потоком риск.

18. При выборе прогнозного периода учитываются:

- оставшийся срок полезного использования объекта оценки;

- период, на который доступна информация для составления прогноза;

- период достижения стабильного темпа роста денежных потоков объекта оценки, после завершения которого возможно применить постпрогнозную стоимость. Для объектов оценки с сезонным или циклическим характером деятельности прогнозный период должен учитывать сезонность или включать полный цикл получения доходов соответственно.

19. При прогнозировании денежного потока следует осуществлять его сопоставление со следующими показателями:

- ретроспективные показатели операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (использования) объекта оценки;

- ретроспективные и прогнозные показатели отрасли и (или) сегмента рынка;

- прогнозный темп экономического роста региона или страны, в которой действует (используется) объект оценки.

20. Постпрогнозная стоимость представляет собой ожидаемую величину стоимости объекта оценки в конце прогнозного периода. Постпрогнозная стоимость определяется в случае, если объект оценки продолжит функционировать по окончании прогнозного периода. При расчете постпрогнозной стоимости следует учитывать:

- срок полезного использования объекта оценки — неограниченный или ограниченный (например, для объектов с истощимыми запасами или ресурсами);

- потенциал дальнейшего изменения (роста или снижения) денежных потоков за пределами прогнозного периода;

- заранее определенную сумму денежных средств, ожидаемую к получению после завершения прогнозного периода;

- циклический характер деятельности или использования объекта оценки.

21. При расчете постпрогнозной стоимости могут применяться различные методы, в частности:

- модель Гордона, которая представляет собой модель постоянного роста, основанная на предположении, что стоимость объекта оценки будет изменяться (увеличиваться или уменьшаться) с постоянным темпом в течение бесконечного периода времени в будущем. Данный метод подходит для объектов оценки с неограниченным или крайне продолжительным сроком полезного использования;

- метод прямой капитализации. Данный метод подходит для оценки объектов с неограниченным или крайне продолжительным сроком полезного использования;

- методы сравнительного подхода. Данные методы подходят для объектов оценки как с неограниченным, так и с ограниченным сроком полезного использования;

- метод расчета стоимости при ликвидации. В случае если затраты превышают доход от утилизации или ликвидации, величина постпрогнозной стоимости может принимать отрицательные значения. Данный метод подходит для объектов оценки с ограниченным сроком полезного использования.

22. Ставка дисконтирования и ставка капитализации должны отражать риски получения прогнозируемого денежного потока с точки зрения участников рынка, конкретной сделки или пользователя (в соответствии с видом определяемой стоимости). Существуют различные методы определения ставки дисконтирования (ставки капитализации) с учетом специфики объекта оценки. При определении ставки дисконтирования (ставки капитализации) следует учитывать:

- вид стоимости и соответствующие ему стороны сделки;

- допущения оценки;

- вид денежного потока, в частности его инфляционную (номинальный или реальный денежный поток), налоговую (доналоговый или посленалоговый денежный поток), валютную и иные составляющие;

- факторы риска инвестирования в объект оценки, в частности связанные с его следующими особенностями:

- вид объекта оценки (недвижимость, движимое имущество, бизнес, обязательства и другие);

- сегмент рынка объекта оценки (географическое положение объекта оценки или рынка

- производимого с его использованием продукта);

- срок полезного использования объекта оценки;

- специфические риски объекта оценки.

23. В расчетах по доходному подходу необходимо не допускать двойного учета рисков, связанных с получением денежных потоков, и в будущих денежных потоках, и в ставке дисконтирования (капитализации) одновременно.

IV. Затратный подход

24. Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения.

25. Рассматривая возможность и целесообразность применения затратного подхода, оценщик должен учитывать:

- возможность для участников рынка создать объект, обладающий такой же полезностью, что и объект оценки, — значимость подхода высокая, когда у участников рынка есть возможность создать объект без значительных юридических ограничений, настолько быстро, что участники рынка не захотят платить значительную премию за возможность немедленного использования оцениваемого актива при его покупке;

- надежность других подходов к оценке объекта — наиболее высока значимость затратного подхода, когда объект не генерирует непосредственно доход и является специализированным, то есть не продается на рынке отдельно от бизнеса или имущественного комплекса, для которого был создан.

26. В рамках затратного подхода применяются следующие методы:

- метод затрат воспроизводства или затрат замещения;

- метод суммирования стоимости компонентов в составе объекта оценки.

27. Затраты замещения (стоимость замещения) представляют собой текущие затраты на создание или приобретение объекта эквивалентной полезности без учета его точных физических свойств. Обычно затраты замещения относятся к современному аналогичному объекту, обеспечивающему равноценную полезность, имеющему современный дизайн и произведенному с использованием современных экономически эффективных материалов и технологий.

28. Затраты воспроизводства (стоимость воспроизводства) представляют собой текущие затраты на воссоздание или приобретение точной копии объекта. Расчет на основе затрат воспроизводства целесообразно применять в следующих случаях:

- полезность рассматриваемого объекта может быть обеспечена только точной его копией;

- затраты на создание или приобретение современного аналога больше, чем затраты на создание точной копии рассматриваемого объекта.

29. Основные этапы методов затрат воспроизводства и затрат замещения:

- расчет всех затрат участников рынка на приобретение или создание точной копии объекта оценки (затраты на воспроизводство) или актива с аналогичной полезностью (затраты на замещение);

- определение наличия и величины совокупного обесценения (износа) в связи с физическим износом, функциональным (моральным, технологическим) устареванием (износом) и экономическим (внешним) обесценением объекта оценки;

- вычет совокупного обесценения (износа) из общей суммы затрат воспроизводства или замещения для определения стоимости объекта оценки.

30. Метод суммирования основан на суммировании стоимостей всех компонентов, входящих в состав объекта оценки, когда стоимость каждого компонента определяется различными подходами с учетом специфики компонента. В оценке бизнеса этот метод носит название метода чистых активов.

31. Элементы затрат воспроизводства и замещения могут различаться в зависимости от вида объекта оценки и допущений оценки и обычно включают прямые и косвенные затраты, возникающие в процессе воспроизводства или замещения объекта на дату оценки. При расчете затрат воспроизводства и затрат замещения могут учитываться затраты на привлечение финансирования на период строительства и прибыль предпринимателя.

32. При определении затрат на воспроизводство или замещение необходимо рассмотреть возможность использования фактических затрат, произведенных при создании объекта оценки или аналогичного объекта, проанализировать и при необходимости применить корректировки:

- на изменение цен на элементы затрат в период между датой, когда были произведены соответствующие затраты, и датой оценки;

- на нетипичные дополнительные затраты или экономию средств, которые отражены в фактических затратах, но не возникнут при создании точной копии объекта оценки или объекта с аналогичной полезностью;

- на соответствие фактически произведенных затрат рыночным данным.

33. Различают следующие виды обесценения (износа, устаревания):

- физический износ, который представляет собой снижение стоимости объекта в результате ухудшения физического состояния и (или) утраты физических свойств из-за естественного физического старения и (или) в процессе использования (эксплуатации);

- функциональное устаревание (износ), которое представляет собой снижение стоимости объекта в связи с его несоответствием современным аналогам и (или) снижением технико-экономической эффективности его использования (эксплуатации): более низкая производительность, худшие параметры продукции и (или) технологического процесса, устаревание дизайна, более высокий уровень эксплуатационных расходов и другие факторы;

- экономическое (внешнее) обесценение, которое представляет собой снижение стоимости объекта, вызванное факторами, внешними по отношению к объекту, экономическими и (или) локальными факторами, в частности: избыток предложения подобных объектов на рынке, снижение спроса на производимую с использованием объекта продукцию, рост издержек производства, неблагоприятное влияние изменений факторов, характеризующих окружение объекта недвижимости. Действие данного вида обесценения может быть временным или постоянным.

Приказ Минэкономразвития России от 14.04.2022 N 200

«Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки»

(вместе с «Федеральным стандартом оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», «Федеральным стандартом оценки «Виды стоимости (ФСО II)», «Федеральным стандартом оценки «Процесс оценки (ФСО III)», «Федеральным стандартом оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», «Федеральным стандартом оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», «Федеральным стандартом оценки «Отчетом об оценке (ФСО VI)»)

Этот документ в некоммерческой версии КонсультантПлюс доступен

по расписанию:

- по рабочим дням с 20-00 до 24-00 (время московское)

- в выходные и праздничные дни в любое время

Вы можете заказать документ на e-mail