Открыть эту статью в PDF

Формула расчета

Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) рассчитывается по следующей формуле:

WACC=Rd Kd (1 — t) + RE KE

где:

Kd и Ke – доли собственного и заемного капитала в структуре финансирования.

Rd – стоимость заемного капитала. В качестве этой стоимости может выступать процентная ставка по банковского кредиту или доходность к погашению для облигаций.

t – ставка налога на прибыль. Поскольку выплачиваемые проценты на долговые обязательства являются затратами и уменьшают налогооблагаемую прибыль, то итоговые (посленалоговые) расходы на долг оказываются меньше на сумму процентов, умноженную на ставку налога на прибыль. В итоге стоимость заемного капитала будет равна Rd – Rd * t или просто Rd (1 — t).

Re – стоимость собственного капитала, или требуемая норма доходности. Это минимальная доходность на акционерный капитал, используемый компанией. Для его определения можно применять такие широко известные подходы как модель ценообразования капитальных активов (CAPM), но можно устанавливать требования к доходности на основе альтернативных проектов, истории инвестиций компании и экспертных оценок.

Использование WACC в оценке компаний и проектов

Средневзвешенная стоимость капитала применяется для расчета дисконтированной текущей стоимости денежных потоков в тех случаях, когда их оценка производится без учета финансирования. При таком подходе алгоритм анализа будет следующим:

Шаг 1. Определяем прогнозируемый свободный денежный поток компании (Free Cash Flow to the Firm, FCFF). Он содержит только платежи, связанные с инвестиционной и операционной деятельностью бизнеса, и не включает платежей, связанных с финансированием.

Шаг 2. Рассчитываем WACC. В разных ситуациях в качестве долей собственного и заемного капитала могут выступать следующие соотношения:

- Фактическое соотношение собственного и заемного капитала в этой компании

- Планируемое соотношение собственного и заемного капитала в анализируемом проекте

- Обычное соотношение собственного и заемного капитала в компаниях, аналогичных исследуемой компании или проекту.

Шаг 3. Дисконтируем денежный поток FCFF, используя ставку WACC.

Шаг 4. Если требовалось оценить акции компании, то из полученной в результате дисконтирования суммы надо вычесть ее долг.

Тонкости расчета показателя

1. Ставка налога

Существует два распространенных определения ставки налога на прибыль: эффективная и маржинальная ставка. Под эффективной ставкой подразумевается то, сколько компания фактически платит налога на прибыль по отношению к полученной прибыли. Эта ставка может существенно отличаться от законодательно установленной ставки за счет разных корректировок, вычетов и других факторов. Маржинальная ставка – это ставка, по которой будет облагаться каждый следующий рубль полученной прибыли. Как правило ее принимают равной той ставке, которая законодательно установлена для этого типа компаний. Единого правила выбора того, какую из двух ставок следует применять в расчете WACC, не существует, но в большинстве случаев разумно использовать меньшую из них.

2. Долг

В расчете долей собственного капитала и долга требуется определить, что именно относить к долгу. Это особенно актуально для оценки действующего бизнеса, в балансе которого мы можем увидеть множество разных вариантов обязательств. Подсказкой может служить простое правило. Мы включаем в сумму долга те обязательства, расходы на которые мы исключили из денежного потока FCFF. Как правило, мы исключаем проценты по кредитам, как краткосрочным, так и долгосрочным, то есть их мы и будем считать долгом с точки зрения WACC.

Другие обязательства, например, кредиторская задолженность, тоже могут иметь для нас какую-то стоимость. Часто эта стоимость проявляется в более высоких ценах на товары, предоставляемые с отсрочкой оплаты. Но эти дополнительные затраты не выделены у нас в отчетности как проценты за использование капитала и мы не могли исключить их из денежных потоков FCFF, поэтому и в расчет WACC мы не можем внести их как долг.

Промежуточное положение занимает лизинг. В идеале лизинг должен быть отражен в отчетности компании как активы и обязательства, а в расходах на него должны быть отражены проценты за пользование капиталом, что позволило бы включить лизинговое финансирование в состав долга. Но на практике лизинг часто отражается как обычные операционные затраты, и это делает невозможным включение его в состав WACC.

3. Доля собственного капитала

Как и многие теоретические модели в инвестиционном анализе, понятие WACC было разработано для публичных компаний, чьи акции торгуются на бирже. В формуле WACC предполагается, что доля собственного капитала определяется исходя из рыночной стоимости капитала компании, а не балансовых данных. Для биржевой компании это просто, достаточно умножить текущую стоимость акций на их количество, и мы получим рыночную капитализацию. Однако при оценке частной компании это создает сложности, так как текущей рыночной стоимости акционерного капитала не существует. Одно из возможных решений заключается в том, чтобы провести несколько итераций в оценке бизнеса, всякий раз уточняя стоимость акционерного капитала. Другой путь – смириться с погрешностью анализа и использовать балансовую стоимость (если отклонения от оценочной не слишком велики).

Такие статьи мы публикуем регулярно. Чтобы получать информацию о новых материалах, а также быть в курсе учебных программ, вы можете подписаться на новостную рассылку.

Если вам необходимо отработать определенные навыки в области инвестиционного или финансового анализа и планирования, посмотрите программы наших семинаров.

Что такое ставка дисконтирования, для чего она нужна и как ее рассчитывать. Рассказываем об этом в нашем обзоре

В этой статье вы узнаете

- Что это

- Как появилась

- Как рассчитать

- Интуитивные методы определения ставки

- Модели расчета на основе премий за риск

- Аналитические методы расчета

- Как применяется

Что такое ставка дисконтирования

Ставка дисконтирования — это эталонная величина, выраженная в процентах, применяемая для сравнительной оценки эффективности инвестиций.

Например, вам нужно выбрать: положить деньги в банк со ставкой депозита 12% сроком на пять лет с ежегодной выплатой процента или купить

облигации

с погашением через девять лет с купоном 8,5%, выплачиваемым дважды в год и с текущей ценой 91% от номинала. Как вы будете выбирать, да еще учитывая, что уровень инфляции составляет около 8%?

Аналитик занимается оценкой стоимости

(Фото: Shutterstock)

Для решения этих задач используется прием, который называют дисконтированием. С помощью дисконтирования можно сопоставить будущие денежные потоки и выбрать из нескольких вариантов инвестиций самый выгодный. А ставка дисконтирования — это ключевой элемент, используемый в приеме дисконтирования.

Правильный расчет ставки дисконтирования позволит вам:

- оценить эффективность инвестиций относительно надежных вкладов;

- сравнить варианты инвестиций с разной длительностью вложения;

- сравнивать доходность вложений инструментов с разной степенью риска.

Ставка дисконтирования зависит от множества факторов: уровень инфляции, доступные для инвестора варианты вложений, риск вложений, стоимость вашего капитала и др. Но далеко не все внешние факторы можно достоверно учесть в ставке.

Как появилась ставка дисконтирования

Первоначально ставка дисконтирования применялась при учете векселей. Принимая к оплате вексель, банкиры знали сумму, которую они получат, когда предъявят вексель к погашению. Но чтобы им самим заработать, банкиры выплачивали предъявителю деньги со скидкой — дисконтом. А процентная ставка, в которой измерялся их доход, называлась учетной ставкой, или ставкой дисконтирования (discount rate). Сумма, которая выплачивалась предъявителю векселя, рассчитывалась как раз с помощью дисконтирования — зная, сколько он получит в будущем и учитывая текущий уровень процентных ставок, банкир определял текущую стоимость денег.

Этот прием оказался настолько универсальным и полезным, что стал широко применяться при оценке и сравнении эффективности вложений в разные инструменты или проекты. При дисконтировании инвестор, как и банкир при учете векселей, пересчитывает стоимость денег, которые он получит в будущем, причем в совершенно разные сроки, на текущую стоимость. Он как бы проецирует стоимость денег из будущего на плоскость настоящего времени. А центральным звеном расчетов выступает ставка дисконтирования.

Как рассчитать ставку дисконтирования

При расчете ставки дисконтирования очень важно определить ставку, которая позволит максимально корректно привести будущую стоимость доходов и расходов к текущей. Для этого нужно учитывать и общий уровень процентных ставок, и факторы риска вложений в отдельные инструменты.

При расчете ставки дисконтирования нужно учесть два основных вида факторов:

- Уровень безрисковых ставок.

- Премии за риск.

Безрисковые ставки — это процентные ставки инструментов с минимальным для инвестора уровнем риска. Обычно такими инструментами являются облигации центрального правительства — ОФЗ в России, US Treasuries в США и т. п. Также в качестве безрисковых ставок могут учитываться ставки по депозитам системообразующих банков. Иногда как безрисковая ставка может рассматриваться ключевая ставка центральных банков.

Уровень безрисковых ставок является фундаментальным — он определяет минимальный уровень всех ставок дисконтирования.

Премии за риск — это надбавки к уровню безрисковых ставок, которые стоит учитывать при вложении в отдельные инструменты или проекты. Это могут быть общие факторы — уровень инфляции, надбавка за страновой риск; факторы, учитывающие риск вложения в отдельные инструменты, — надбавка за отраслевой риск, надбавка за индивидуальный риск (зависит от надежности эмитента, инструмента или проекта).

Учет премий за риск позволит более точно настроить инструмент дисконтирования, чтобы избежать ошибок в сравнении разных инвестиций.

При расчете ставки дисконтирования используются различные способы и методы, которые можно объединить в такие основные группы:

- интуитивные методы;

- модели на основе премий за риск;

- аналитические модели.

Интуитивные методы

В эту группу включается:

- собственно интуитивный метод.

- экспертный метод.

Интуитивный метод — это способ определения ставки дисконтирования на основе субъективного видения инвестора. Проще говоря, когда инвестор прикидывает ставку дисконтирования практически на глазок. Например, он рассуждает так: «Я могу положить деньги на депозит в надежном банке под 12–15%. Тогда эффективность других вложений я буду сравнивать с таким уровнем ставок».

Экспертный метод — это, по сути, тот же интуитивный метод, только итоговая величина ставки дисконтирования выводится как совокупный консенсус нескольких экспертов с тем или иным уровнем обоснованности их мнений.

Аналитики совещаются

(Фото: Shutterstock)

Модели на основе премий за риск

К моделям на основе премий за риск относятся, например, такие модели, как:

- модель кумулятивного построения;

- модель капитальных активов CAPM.

Общим для этих моделей является то, что ставка дисконтирования выводится как сумма безрисковой ставки и премий за риск.

Модели кумулятивного построения — это метод определения ставки дисконтирования, при котором к безрисковой процентной ставке прибавляются все премии за риск, которые можно определить для конкретного инструмента.

Формула расчета ставки дисконтирования кумулятивным способом выглядит так:

где r0 — безрисковая ставка,

r1, r2, rn — все премии за риск для оцениваемого инструмента.

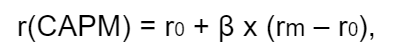

Модель капитальных активов CAPM (Capital Asset Pricing Model, модель оценки капитальных активов) — это метод определения ставки дисконтирования для сравнительной оценки эффективности вложений в акции, при котором к безрисковой процентной ставке прибавляется премия за риск по отдельному инструменту с учетом его β-коэффициента.

β-коэффициент (бета-коэффициент) — это мера рыночного риска акции, которая показывает изменчивость доходности акции к доходности на рынке в среднем. β-коэффициент численно показывает, на сколько процентов изменяется цена акции бумаги при росте или снижении индекса на 1%. Положительный коэффициент говорит о том, что акция двигается в одном направлении с рынком, а отрицательный коэффициент означает, что акция двигается в противоположную от общего направления рынка сторону.

β-коэффициенты рассчитываются и публикуются и аналитиками, и торговыми площадками, например Московской биржей.

Формула расчета ставки дисконтирования по CAPM выглядит так:

где r0 — безрисковая ставка,

β — β-коэффициент,

rf — средняя доходность фондового рынка (биржевого индекса).

Аналитические диаграммы

(Фото: Shutterstock)

Аналитические методы

Аналитические методы — способы расчета ставки дисконтирования с применением элементов финансового анализа. Среди аналитических методов можно выделить:

- WACC;

- мультипликативные методы.

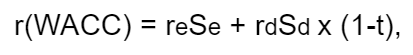

WACC — это средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital). WACC используется компаниями для сравнительной оценки эффективности инвестиционных проектов.

Как правило, у компании есть два вида используемого капитала — собственный и заемный. Собственный капитал равен сумме средств, принадлежащих самой компании или причитающихся ее акционерам. Заемный капитал — это средства, привлеченные компанией извне (кредиты и займы). Заемный капитал достается компании не бесплатно — по кредитам и займам она должна платить проценты.

В случае когда у компании или у инвестора только заемные деньги, то для них самым главным становится то, чтобы инвестиционные проекты приносили больше, чем приходится платить по кредиту. В этом случае при оценке инвестиционных проектов в качестве ставки дисконтирования можно использовать ставку по кредиту, скорректированную на ставку налога на прибыль.

Но когда у компании есть и собственный, и заемный капитал, то ставка дисконтирования по модели WACC считается следующим образом:

где re — стоимость собственного капитала,

Se — доля собственного капитала,

rd — стоимость заемного капитала,

Sd — доля заемного капитала,

t — ставка налога на прибыль.

Стоимость заемного капитала rd — это средневзвешенный процент по имеющимся займам и кредитам.

Стоимость собственного капитала re может определяться либо методом CAPM, описанным выше, либо другим способом — например, с помощью модели Гордона.

Модель Гордона для оценки стоимости собственного капитала компании предполагает, что за возможность использования собственного капитала компания платит дивидендами. Значит, стоимость собственного капитала определяется отношением суммы выплаченных дивидендов к сумме денег, привлеченных в ходе размещения акций.

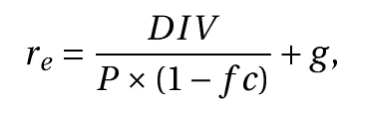

В итоге формула, по которой рассчитывается стоимость собственного капитала по Гордону, выглядит так:

где DIV — это сумма годовых ожидаемых дивидендов на одну акцию;

P — цена размещения акций,

fc — затраты на эмиссию (в %),

g — темпы прироста дивидендов.

Мультипликативные методы — это способы расчета ставки дисконтирования на основе различных коэффициентов прироста и других коэффициентов предприятий.

Это может быть, например:

- расчет ставки на основе рентабельности капитала (ROE), когда за ставку дисконтирования принимают показатель ROE;

- расчет ставки на основе рентабельности активов (ROA), когда за ставку дисконтирования принимают показатель ROA;

- расчет ставки на основе рыночных мультипликаторов, когда за ставку дисконтирования принимают значение доходности как отношения прогнозного дохода к текущей рыночной стоимости компании. Например, прогнозное значение чистой прибыли на акцию (EPS) к рыночной стоимости акций или прогнозное значение денежного потока к капитализации

Как применяется ставка дисконтирования

Как мы писали вначале, ставка дисконтирования — это ключевой элемент, используемый в приеме дисконтирования.

Дисконтирование — это приведение будущей стоимости денежных потоков к стоимости в настоящее время по ставке дисконтирования.

Один из частых результатов дисконтирования — получение чистой текущей (приведенной) стоимости денег.

Чистая текущая стоимость (NPV, Net Present Value) — разница между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени по ставке дисконтирования. Эта величина показывает сумму денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, пересчитанную к настоящему времени.

Сравнив NPV разных по длительности инвестиционных вариантов, инвестор может выбрать наиболее доходный.

Узнайте о возможностях нашего Каталога в телеграм-канале «РБК Инвестиций»

Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.

Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.

Собственный капитал показывает, какими средствами располагают учредители компании. Понятия «собственный капитал» и «чистые активы» — это, по сути, синонимы. Можно посмотреть их значение в определенной строке баланса, а можно вычислить по специальной формуле. Затем — посчитать рентабельность и оборачиваемость СК. Они покажут, насколько успешен бизнес.

Что такое собственный капитал организации

Это финансовый показатель, который характеризует размер средств, принадлежащих участникам организации.

Определение собственного капитала (СК) приведено в пункте 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (утв. приказом Минфина от 29.07.98 № 34н). Там сказано, что в СК входят:

- капиталы: уставный (складочный), добавочный, резервный;

- нераспределенная прибыль;

- прочие резервы.

СПРАВКА

По сути, СК (его также называют собственными средствами) — это активы компании за минусом ее обязательств. Аналогичным образом определяют и другой показатель — стоимость чистых активов организации (п. 4 Порядка определения стоимости чистых активов, утв. приказом Минфина от 28.08.14 № 84н). Поэтому между понятиями «собственный капитал» и «чистые активы» зачастую ставят знак равенства.

Оцените финансовое состояние своей организации и получите советы по его улучшению

Методы расчета собственного капитала

На практике обычно применяют два метода.

Первый является очень простым. Суть его в том, чтобы за величину СК принять цифру, указанную в определенной строке баланса.

Второй метод чуть сложнее. Он основан на равенстве понятий «собственные средства» и «чистые активы». Для вычислений нужно использовать утвержденный Минфином порядок расчета чистых активов. Полученную величину принять за СК. Отметим, что для второго метода (как и для первого) источники данных — это показатели бухгалтерского баланса.

Какая строка баланса содержит показатель собственного капитала

Для применения первого метода нужно знать, где в балансе отражены собственные средства предприятия. В пассиве, в строке 1300 «ИТОГО капитал». Цифра в данной строке — это сумма показателей шести строк.

- 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)».

- 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров».

- 1340 «Переоценка внеоборотных активов».

- 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)».

- 1360 «Резервный капитал».

- 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе

Заполнить бесплатно

Формула собственного капитала

Для применения второго метода нужно использовать формулу, по которой определяется стоимость чистых активов. Эта формула закреплена приказом Минфина от 28.08.14 № 84н.

СК = АКТИВЫ (за минусом дебиторской задолженности учредителей по взносам в уставный капитал) — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (за минусом доходов будущих периодов, связанных с получением государственной помощи)

Таблица

Расшифровка показателей, задействованных в формуле

|

Показатель |

Расшифровка |

|---|---|

|

АКТИВЫ |

Цифры из строки баланса 1600 «БАЛАНС (актив)» |

|

Дебиторская задолженность учредителей по взносам в уставный капитал |

Дебетовый остаток по счету 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по вкладам в УК» |

|

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

Сумма показателей в двух строках баланса: 1400 «ИТОГО долгосрочных обязательств» и 1500 «ИТОГО краткосрочных обязательств» |

|

Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи |

Кредитовый остаток по счету 98 «Доходы будущих периодов» субсчет «Безвозмездные поступления из бюджета» |

Как рассчитать средний капитал компании

Средняя величина собственного капитала рассчитывается по формуле:

Средняя величина СК = (СК на начало периода + СК на конец периода) / 2

Чаще всего среднее значение вычисляют исходя из данных на первое и последнее число года.

Оптимальная средняя величина собственного капитала

Данный показатель должен быть равен или превышать величину уставного капитала (УК) компании. Если это условие выполняется, бизнес можно условно назвать успешным.

ВАЖНО

По закону запрещено допускать, чтобы собственный капитал ООО был меньше уставного. Оказавшись в подобной ситуации, общество должно пойти по одному из двух путей. Либо увеличить чистые активы до уровня УК, либо сократить уставный капитал до размера чистых активов. Если в итоге УК окажется меньше установленного законом минимума (10 000 руб.), ООО придется ликвидировать (п. 4 ст. 90 ГК РФ).

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП

Получить бесплатно

Иногда финансисты применяют следующий подход для определения оптимальной средней величины собственного капитала. Складывают стоимость активов с минимальной ликвидностью (к ним обычно относят материальные запасы, внеоборотные активы и незавершенное производство). Собственный капитал должен быть равен или больше найденного значения.

Рентабельность собственного капитала

Ее вычисляют по формуле:

Рентабельность СК = (Чистая прибыль / Средняя величина СК) × 100 %

Рентабельность СК показывает, какую прибыль приносит 1 рубль из общего объема собственных средств компании. Чем выше рентабельность СК — тем более успешен бизнес. Нормальным принято считать значение в диапазоне от 10 до 20%.

Оборачиваемость собственного капитала

Считается по формуле:

Оборачиваемость СК = Выручка / Средняя величина СК

Оборачиваемость СК — это показатель того, как быстро организация оборачивает собственные средства.

Приведем пример. Допустим, в формулу подставили среднюю величину СК, рассчитанную за период, равный году. И получили результат 1,5. Это значит, что за год собственный капитал фирмы сделал полтора оборота.

Добавим, что для разных отраслей оптимальное значение оборачиваемости собственного капитала будет отличаться. В частности, для строительства и производства продуктов питания цифра выше, чем для услуг в социальной сфере.

Содержание страницы

- Что собой представляет средневзвешенная стоимость капитала

- Для чего требуется

- Порядок расчета средневзвешенной стоимости капитала

- Что влияет на размер ССК

- Когда нужно использовать ССК

Оценка фирмы может понадобиться разным лицам: и руководителям, и партнерам, и потенциальным покупателям. Осуществляется она на базе множества показателей. Они помогают установить эффективность деятельности, проблемные моменты, над которыми нужно поработать для повышения прибыли и рентабельности. Средневзвешенная стоимость капитала – это именно такой показатель, который нужен для оценки фирмы.

Вопрос: Правомерен ли отказ в государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, передаваемое в качестве выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО, если изменения о составе участников не внесены в ЕГРЮЛ?

Посмотреть ответ

Что собой представляет средневзвешенная стоимость капитала

ССК – это средняя ставка (в процентах), отображающая ставки по всем существующим у компании источникам финансирования. Расчеты предполагают учет части конкретного источника от совокупного их объема. Значение, получившееся в итоге расчетов, является стоимостью капитала, авансированного в работу предприятия. Этот показатель применяется относительно редко, так как он не лишен недостатков. В частности, сложно получить точное значение.

Как производится увеличение уставного капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций (долей)?

Для чего требуется

Средневзвешенная стоимость используется для оценки бизнес-проекта и финансового анализа. Позволяет установить объем расходов, нужный для обеспечения каждого из направлений финансирования. На базе этого параметра принимаются решения, касающиеся инвестиций. В частности, компания инвестирует в другие проекты только в том случае, если уровень рентабельности равен или больше уровня ССК. В обратном случае инвестиции не будут выгодны для фирмы. ССК дает представление о минимальном возврате средств от инвестиций.

Вопрос: На какую дату для целей исчисления НДФЛ возникает доход в виде увеличения номинальной стоимости долей в уставном капитале за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (п. 19 ст. 217, ст. 223 НК РФ)?

Посмотреть ответ

Рассмотрим все функции ССК:

- Используется при выборе наилучших направлений финансирования для нового проекта.

- Это мера оценки полноты формирования прибыли фирмы от операционной работы.

- Это критерий для принятия решений руководителя, касающихся направления денег в инвестирование.

- Это критерий для принятия решений руководителя касательно применения аренды и лизинга основных производственных фондов. Позволяет оценить степень выгодности аренды.

- Прогнозируемый показатель ССК – это элемент обоснования разумности решений руководителя относительно слияния фирм.

- Это критерий для принятия решений в плоскости реального инвестирования фирмы.

- Является критерием для оценки результатов финансовой политики.

- ССК – это ключевой измеритель значения рыночной стоимости капитала.

Показатель напрямую влияет на стоимость капитала, актуальную для рынка.

При определении показателя нужны не сведения из бухгалтерской отчетности, а рыночные расценки. Это принципиально для российских фирм. Связано это с тем, что в России данные из отчетности и реальные данные крайне часто отличаются между собой. Использование сведений из документации помешает получить достоверные результаты.

Порядок расчета средневзвешенной стоимости капитала

У компании может быть много источников финансирования. К ним могут относиться привилегированные акции, различные редкие источники. При расчетах они будут учитываться только в тех случаях, когда доля их в капитале значительная.

Для расчетов используется специальная формула. Интересно, что существует множество ее видов. Для чего нужны модификации? Основная формула помогает установить номинальную стоимость капитала после перечисления всех платежей по налогам. Ее разновидности помогут рассчитать ССК до обложения налогами. Некоторые модификации обеспечивают учет инфляции и других важных факторов.

Классическая формула:

ССК = Kd * (1 – T) * D / (D + E) + ke * E / (D + E)

В формуле используются эти значения:

- Kd – рыночная ставка по займам, имеющимся в капитале фирмы. Принимается в процентах.

- T – налог на прибыль, выражаемый в долях.

- D – займы в денежном измерении.

- E – размер собственного капитала в денежном измерении.

- ke – рыночная ставка доходности капитала фирмы в процентах.

Классическая формула довольно сложна в использовании. Она длинная и громоздкая. Однако расчеты можно значительно упростить. Возможно это в том случае, если у фирмы есть только два источника финансирования – займы и собственные средства. При этом можно использовать упрощенную модификацию формулы:

ССК = Ks * Ws + Kd * Wd

В формуле используются эти значения:

- Ks – стоимость капитала, принадлежащего предприятию (%).

- Ws — доля своего капитала (в %, на основании бухгалтерского баланса).

- Kd – стоимость заемного капитала (%).

- Wd – доля займов в % (на основании данных баланса).

Подобная формула поможет легко определить средневзвешенную стоимость капитала.

Что влияет на размер ССК

ССК может меняться под воздействием множества факторов. Они могут быть внешними и внутренними. На первые представители фирмы влиять не могут. Рассмотрим внешние факторы:

- Ситуация на фондовом рынке. Она может оказывать воздействие на надбавку за риск. А эта надбавка может влиять на размер акционерного капитала.

- Ставка по капитальным инвестициям с отсутствующим риском. Также может воздействовать на акционерный капитал.

- Базовая рыночная ставка. Она воздействует на ставку по займам.

- Ставка налога на прибыль. Определяет стоимость займов, присутствующих в капитале фирмы.

Средневзвешенный капитал также изменяется под воздействием этих факторов:

- Надбавка за присутствующий риск, установленная для конкретной фирмы.

- Кредитный рейтинг.

- Соотношение заемного и общего капитала.

К СВЕДЕНИЮ! Показатель ССК может рассчитываться для отдельных проектов, для оценки расходов на источники финансирования.

При прогнозировании ССК можно ориентироваться на эти показатели:

- Структура капитала по источникам финансирования.

- Длительность применения заемного капитала.

- Показатель риска, который определяется через эти параметры: финансовая стабильность, платежеспособность, рентабельность, деловая активность фирмы.

- Средняя оценка процентов по ссуде.

- Ставка налога на прибыль, утвержденная для конкретного вида деятельности (с учетом льгот, если они есть).

- Политика фирмы касательно дивидендов, определяющаяся стоимостью своего капитала.

- Доступность разнообразных источников финансирования, от которой зависит финансовая гибкость компании.

- Отрасль деятельности, от которой зависят продолжительность производственного цикла и показатель ликвидности активов.

- Ступень жизненного цикла фирмы.

Корректность результатов расчета зависит от точности определения слагаемых формулы.

Когда нужно использовать ССК

Обычно средневзвешенная стоимость определяется для установления рентабельности, оценки эффективности финансовых вкладов. Расчет проводится при этих обстоятельствах:

- Привлечение инвестиций.

- Кредитование в банковском учреждении.

- Вклады с известным доходом.

- Инвестор сделал вклад в фирму, его фиксированный доход заранее был оговорен.

- Установление выгодности альтернативных вкладов.

Главное преимущество ССК – возможность принятия взвешенных решений относительно инвестирования, которые не приведут к снижению показателя прибыльности.

К СВЕДЕНИЮ! Обычно вычисления проводятся бухгалтером фирмы с целью выяснения рентабельности. Однако показатель может понадобиться и другим лицам. К примеру, инвесторам, потенциальным покупателям предприятия. Это один из способов оценить успехи деятельности фирмы.

Цена капитала представляет собой общую сумму средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов. Цена каждого из источников финансирования инвестиций различна. Можно выделить пять основных источников капитала: банковский кредит, облигационный заем, привилегированные акции, обыкновенные акции, нераспределенная прибыль. Рассмотрим методику расчета цены каждого из перечисленных источников.

Выбор оптимальной структур источников финансирования является одним из решающих вопросов для инвестора. Этот выбор осуществляется после того, как выбраны стратегические цели развития организации, определена идея проекта, учтены возможные риски.

На итоговое решение о целесообразности того или иного проекта оказывает влияние выбор ставки дисконтирования. Эта ставка (цена капитала) отражает уровень расходов инвестора по проекту. Поэтому объективный (или хотя бы удовлетворяющий всех участников) выбор ее величины достаточно важен.

Цена каждого из источников финансирования инвестиций различна. Известно, чтоцена капитала представляет собой общую сумму средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженную в процентах к этому объему:

ri = Ci / Ii

где ri — цена i-го источника средств финансирования; Ci — годовые финансовые издержки по обслуживанию средств i-го источника финансирования; Ii — сумма средств, полученная из i-го источника финансирования.

Можно выделить пять основных источников капитала: банковский кредит, облигационный заем, привилегированные акции, обыкновенные акции, нераспределенная прибыль. Рассмотрим методику расчета цены каждого из перечисленных источников.

1. При определении цены банковского кредита, как правило, исходят из размера годовой процентной ставки, оговоренной в кредитном договоре. Однако это не совсем верно. Поскольку цена банковского кредита, т.е. размер процентов, уплачиваемых заемщиком, зависит не только от уровня годовой процентной ставки, но и применяемой схемы начисления процентов (простые или сложные проценты), а также числа внутригодовых процентных начислений.

Универсальным показателем, обеспечивающим сравнение кредитных договоров с различными условиями, является эффективная годовая процентная ставка rе.

Суть ее расчета основана на том, что любой схеме наращения процентов, где заданы первоначальная стоимость кредита PV, годовая процентная ставка r, число начислений сложных процентов m rе, которая обеспечивает точно такое же наращение, как и исходная схема, но при однократном начислении процентов, т.е. m = 1.

Эффективная годовая процентная ставка rе рассчитывается по формуле: rе = (1 + r / m)m — 1,

где m — число внутригодовых процентных начислений ( m = 12 при ежемесячном начислении, m = 4 при ежеквартальном начислении, m = 2 при полугодовом начислении процентов).

Пример 1. Инвестор может получить кредит а) или на условиях ежеквартального начисления процентов из расчета 18% годовых; б) или на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 16% годовых. Какой из вариантов наиболее предпочтителен?

Первый вариант: re = (1 + 0,18/4)4 — 1 = 0,193 (19,3%).

Второй вариант: re = (1 + 0,16/12)12 — 1 = 0,172 (17,2%).

Расчеты показывают, что в первом случае расходы инвестора по обслуживанию долга выше, поскольку уровень эффективной годовой процентной ставки выше. Таким образом, вторая схема получения кредита предпочтительнее.

С позиции кредитора, в данном случае — банка, выгоднее предоставлять кредит по первой схеме, так как наращенная стоимость капитала в этом случае будет выше.

Необходимо отметить, что принятие решения не зависит от величины кредита, поскольку критерием является относительный показатель — эффективная ставка, а она, как следует из формулы, зависит лишь от номинальной ставки и количества процентных начислений.

2. Определение цены размещения облигационного займа представляет собой более сложную задачу. Базовая формула для нахождения текущей стоимости облигации с периодичностью выплаты процентов раз в год представлена следующим выражением:

Ц0 = КД * FM4( r, n) + НС * FM2(r, n)

где Ц0 — текущая стоимость (рыночная цена) облигации; КД — годовая сумма купонного дохода по облигации; r — доходность облигации; НС — нарицательная стоимость облигации; n — число лет, по окончании которых произойдет погашение облигации, год; FM2(r, n) — дисконтирующий множитель для единичного платежа; FM4( r, n) — дисконтирующий множитель для потока платежей за n лет по ставке r.

В случае если процент выплачивается дважды в год, цену облигационного займа рекомендуется определять с использованием следующего выражения:

Ц0 = КД / 2 * FM4 ( r / 2, n * 2) + НС * FM2 ( r / 2, n * 2).

Пример 2. Облигация с 20%-ным купоном (процент выплачивается раз в полугодие) имеет нарицательную стоимость 1000 руб. Текущая цена облигации составляет 920 руб. При условии, что через 3 года произойдет погашение облигационного займа, доходность облигации можно определить из следующего уравнения:

920 = {(1000 * 0,2 / 2) * FM4 ( r / 2, n * 2)} + НС * FM2 ( r / 2, n * 2).

Для нахождения r воспользуемся электронными таблицами EXCEL (вкладка «Финансовые функции»). Найденное значение будет равно 22% годовых.

В более простом случае, когда определяется цена облигационного займа с нулевым купоном, процентная ставка может быть найдена из формулы

Ц0 = ПО / (1 + r) n = ПО * FM2 ( r, n),

где ПО — сумма, причитающаяся держателю облигации при ее погашении.

3. Нахождение цены средств финансирования, полученных в ходе нового выпуска акций компании, основывается на предположении, что дивидендные выплаты с позиции эмитента рассматриваются в качестве финансовых издержек. В соответствии с этим цена акций предприятия приблизительно равна уровню дохода, получаемого держателями акций. Также в цену эмиссии требуется включить затраты по оформлению и регистрации выпуска ценных бумаг.

Расчет цены привилегированных акций не представляет большой сложности из-за достаточной предсказуемости получения инвесторами дивидендного дохода.

Некоторые компании осуществляют выпуск привилегированных акций на условиях, предоставляющих инвестору право выкупить их в определенный момент времени по заранее установленной цене. В этом случае цена привилегированных акцийисчисляется по формуле

Ца = Д / ЧД = Д / (Цэ — З),

где Д — дивидендный доход по привилегированным акциям; ЧД — чистая сумма средств, полученных предприятием от продажи одной привилегированной акции; Цэ — эмиссионная цена привилегированной акции; З — затраты предприятия на выпуск привилегированной акции.

Для нахождения цены вновь выпускаемых обыкновенных акций необходимо особое внимание уделять прогнозу уровня дивидендных выплат в различные периоды времени. В финансовой практике рассматриваются обыкновенные акции с постоянной величиной дивиденда, постоянным и изменяющимся темпами прироста дивидендов.

Если рассматриваются обыкновенные акции с постоянной динамикой изменения уровня дивидендов, цена капитала рассчитывается по формуле

Ца = Д1 / [Цэ * (1 + K)] + g,

где Д1 — ожидаемая величина дивиденда на ближайший период; Цэ — эмиссионная цена одной обыкновенной акции; К — коэффициент издержек по выпуску и реализации обыкновенных акций, равный отношению их абсолютного значения к эмиссионной цене, g — ожидаемый темп прироста дивидендов.

4. На следующем этапе анализа необходимо определить цену нераспределенной прибыли, направляемой на цели финансирования долгосрочных инвестиций. Как правило, это часть прибыли предприятия, оставшаяся после отчислений налогов, уплаты дивидендов и других распределений чистой прибыли, согласно компетенции общего собрания акционеров (участников). Перед собственниками и менеджментом коммерческой организации встает сложная задача решить, на какие цели использовать нераспределенную прибыль.

Если будет принято решение направить прибыль на цели инвестирования, цена данного источника финансирования будет равна рентабельности, которую смогли бы получить акционеры (собственники) организации при вложении полученного ими дивидендного дохода в альтернативные проекты со сравнимыми рисковыми характеристиками (реализация принципа вмененных издержек: определение цены каждого компонента инвестированного капитала должно базироваться на оценке потенциальной доходности альтернативного вложения средств, соответствующей конкретным условиям данного рынка).

Исходя из вышеизложенного в практике инвестиционного анализа существуют четыре методики расчета цены нераспределенной прибыли:

- Расчет цены прибыли на основе САРМ-модели, основанный на том, что инвестору необходим дополнительный доход, превышающий возможный доход от полностью застрахованных от риска ценных бумаг (таких, как правительственные облигации). Дополнительный доход является компенсацией инвестору за инвестиции в рисковые активы. Модель служит для определения необходимой нормы дохода на основании трех компонентов: номинальной безрисковой ставки, средней доходности нессудных операций в экономике и бета-коэффициента, измеряющего систематические риски. Примерами систематических рисков могут служить появление излишнего числа конкурирующих объектов, введение и действие каких-либо ограничений и т.п.

- Определение цены реинвестированной прибыли по второй методике базируется на формуле дисконтированного денежного потока. При этом допускается, что акционеры предприятия на полученные дивиденды могут купить акции других компаний.

- Третий подход предполагает использование альтернативных ставок рентабельности. В этом случае в качестве цены реинвестированной прибыли рекомендуется использовать депозитный процент по вкладам в стабильной иностранной валюте (выбор банка осуществляется по уровню безопасности вложенных средств) или депозитную ставку Сбербанка России.

- Четвертый подход, так называемая модель суммирования, предполагает корректировку нормы дохода безрисковой ценной бумаги на премию за риск для данной компании. Премия за риск прибавляется к очищенной от риска норме доходности и рассчитывается на основе рисков, учитывающих размер и финансовую структуру компании, диверсификацию производства и клиентуры, качество управления и прочие риски.

В качестве безрисковой рентабельности (доходности) принято использовать ставку дохода по долгосрочным правительственным облигациям.

В современных российских условиях для оценки инвестиционных операций, совершенных в долларах США, применяется ставка, предложенная на лондонском межбанковском рынке LIBOR. По операциям в российских рублях в качестве безрисковой ставки рекомендуется использовать величину, равную 0,25-0,3 ставки рефинансирования ЦБ России. Ипотечное кредитование (под залог недвижимости) — наиболее безопасный вид кредитных операций, осуществляемых российскими коммерческими банками с юридическими и физическими лицами, имеет премию за риск в пределах от 8 до 20%.