К субъектам принято относить основные действующие лица при принятии решений, либо лица, осуществляющие деятельность. К объекту относим то, на что направлены действия субъектов с целью изменения их состояния.

Субъекты рыночной экономики – понятие

Рыночной называют такую модель экономического развития, которой присущи свобода частной собственности, конкуренция между производителями, свободный доступ для входа в отрасль, децентрализация и отсутствие монополии государства как главного регулятора. Субъекты рыночной экономики (СРЭ) осуществляют экономическую деятельность, планируют и организовывают процесс производства и принимают решения.

К субъектам относят:

- домохозяйства;

- организации;

- государство.

Домохозяйства как субъект рыночной экономики

Данный субъект предполагает объединение физических лиц, проживающих вместе и совместно принимающих бюджет и решения о его формировании. Данному СРЭ присущи следующие признаки:

- принятие общих решений субъектов, вне зависимости от количества входящих в него членов;

- каждый из данных субъектов наделен определенными ресурсами и самостоятельно ими распоряжается: продает, потребляет;

- целью деятельности данного субъекта не является получение дохода. Каждое домохозяйство имеет перечень своих потребностей и имеет в распоряжении ресурсы, а цель его – распорядиться этим так, чтобы максимально полезно использовать ресурсы для закрытия своих потребностей.

Организация как субъект рыночной экономики

Любая организация существует с целью получения максимального дохода в рыночной экономике. Организация занимается производством продукции, которую затем реализует, и разница между издержками производства и стоимостью, по которой реализован товар, и является доходом организации. В своей деятельности организация использует ресурсы, представленные домохозяйствами.

За счет платы за ресурс домохозяйство удовлетворяет свои потребности. Организации же после покупки ресурсов производят товар, который реализуется для потребителя. Причем, домохозяйство и является уже потребителем готового продукта. А организация за счет полученного дохода покупает дополнительное количество ресурса.

Совокупность действий субъектов организовывает денежный поток. При построении денежного потока, исходим из того, что все СРЭ действуют рационально, то есть их действия направлены на получение наилучшего результата с учетом действующих ограничений.

Государство как субъект рыночной экономики

В рыночной модели экономического развития государству представлена особая роль: оно не выступает жестким регулятором и ценообразователем, как при административной модели. Оно обеспечивает контрольную функцию с помощью действий государственных органов управления. Также государство может выступать краткосрочно регулятором в случае резкой дестабилизации экономической системы при колебаниях рынка.

Государство ответственно за общественно полезные блага, сферы и отрасли, неприбыльные для частного бизнеса.

На государство возлагаются такие функции, как:

- обеспечение правового поля для функционирования всех субъектов в экономической системе;

- эмиссия денежных средств;

- проведение налоговой и фискальной политики;

- создание антимонопольного законодательства, контроль за деятельностью монополий;

- общественно полезные блага: доступность, производство;

- внешнеэкономическая политика;

- обеспечение безопасной среды функционирования всех субъектов.

Согласно теоретической модели рыночной экономики, для того, чтобы государство не выступало регулятором, следует:

- Законодательно выделить, закрепить и обеспечить четкое соблюдение, контроль за неприкосновенностью права собственности.

- При четком выделении права собственности отказов рынка не возникает ни в каких областях.

- Первоочередное значение следует придавать транзакционным издержкам.

- Вмешательство государства имеет смысл, только если ожидаемая польза от вмешательства будет больше понесенных затрат.

Также данная модель четко выделяет общественные блага, за которые субъект не платит напрямую, но все равно потребляет: безопасность, госуправление и прочие. При этом, для покрытия издержек на их создание, существует система налогообложения.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Оцените страницу:

Уточните, почему:

не нашёл то, что искал

содержание не соответствует заголовку

информация сложно подана

другая причина

Расскажите, что вам не понравилось на странице:

Спасибо за отзыв, вы помогаете нам развиваться!

При

рассмотрении состава рынка как системы

экономических отношений логично выделить

объекты и субъектов рынка (экономических

агентов).

Объектами

рынка являются товары и деньги. В условиях

развитых рыночных отношений в качестве

товаров выступает не только производимая

продукция (товары и услуги), но и факторы

производства (земля, труд, капитал). В

качестве денег при этом обычно

рассматриваются все финансовые активы,

важнейшими из которых являются сами

деньги.

Субъектами

рынка являются продавцы и покупатели.

В качестве продавцов и покупателей

выступают домохозяйства, фирмы

(предприятия, бизнес), государство

(правительство).

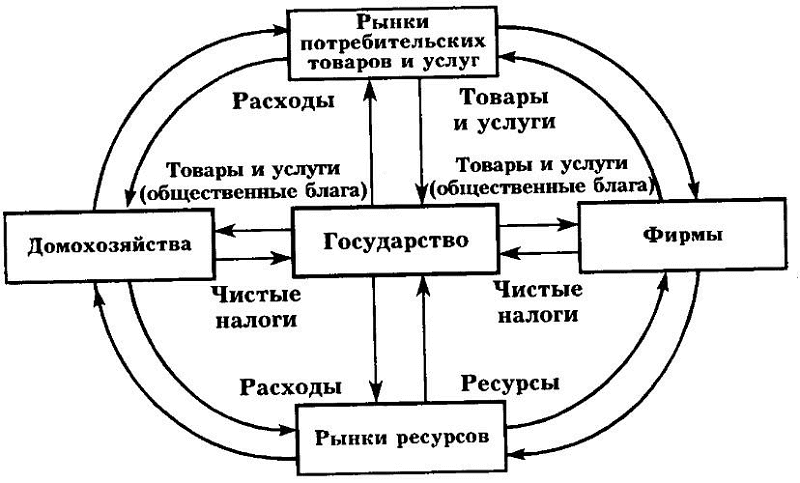

Взаимодействие

всех субъектов наглядно реализуется в

модели кругооборота ресурсов, продуктов

и доходов.

Домашние

хозяйства (в составе одного или нескольких

лиц), с одной стороны, являются покупателями

товаров и услуг, с другой – имеют в своем

распоряжении факторы производства

(труд, землю, которую они могут продать

или сдать в аренду). Они могут владеть

акциями, благодаря чему они становятся

и владельцами средств производства

(капитала). Кроме того, домохозяйства

выступают как покупатели на рынке

товаров и услуг, предоставляемых фирмами

и государственными предприятиями. В то

же время сами являются продавцами на

рынке ресурсов. Полученные от реализации

факторов производства (прежде всего,

рабочей силы) доходы используются для

удовлетворения личных потребностей.

Фирмы,

имея в своем распоряжении денежный

капитал, приобретают у домохозяйств

необходимые им факторы производства

на рынке ресурсов и используют их для

производства товаров и услуг. Их основная

цель – получение прибыли. Произведенные

ими товары и услуги фирмы продают

домохозяйствам на рынке товаров и услуг,

используя полученные доходы для

расширения производственной деятельности.

В

модели кругооборота участвует и

государство, которое предоставляет

домохозяйствам и фирмам свои услуги

через систему национальной обороны

страны, систему образования и медицинского

обслуживания и т.д. Для обеспечения

производства этих услуг государство с

домохозяйств и фирм собирает денежные

средства в виде налогов. У них же

государство покупает необходимые для

своей деловой активности ресурсы, товары

и услуги.

Кроме

предоставления услуг, государство

осуществляет различные денежные выплаты

фирмам и домохозяйствам. Главным образом

речь идет о трансфертных платежах.

Важная часть трансфертных платежей –

это государственные денежные выплаты

на социальные нужды – пенсии, пособия

и другие виды помощи нетрудоспособным,

безработным и другим малообеспеченным

слоям населения. Второе направление

трансфертных платежей – это дотации и

субсидии (денежные выплаты, предоставляемые

государством фирмам для поощрения

производства некоторых товаров и услуг).

Субсидии и дотации могут предоставляться

как производителям товаров и услуг, так

и их потребителям, включая домохозяйства.

Модель

кругооборота наглядно иллюстрирует

взаимосвязь всех участников рыночной

деятельности. Они заинтересованы друг

в друге, благополучие одного участника

рынка зависит от благополучия других.

Даже один и тот же субъект рынка может

быть и в составе домашнего хозяйства,

и государственного учреждения, и

участником бизнеса. Например, работая

по найму государственным служащим, он

является представителем правительственной

организации; владея ценными бумагами

какой-либо корпорации, он представляет

бизнес; расходуя свой доход на цели

личного потребления, он является членом

домашнего хозяйства.

Все

участники рыночных отношений являются

реальными собственниками и имеют свои

экономические интересы, которые могут

совпадать или противоречить интересам

других субъектов. Домашние хозяйства

стараются максимально удовлетворить

свои желания и потребности; фирмы –

получить максимальную прибыль, государство

– достигнуть максимального благосостояния

общества. Каждый из них занимает

определенное место в системе общественного

разделения труда и, чтобы реализовать

свои экономические интересы, должен

предложить то, что необходимо другим

субъектам – носителям рыночных отношений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

2.3. Структура рыночной экономики и типы рынков

2.3.1. Факторы производства и субъекты экономики. Кругооборот продукта и капитала

Движущей силой рыночной экономики являются потребности людей, удовлетворить которые можно, лишь получая доход и обладая в силу этого платежеспособным спросом. Для удовлетворения потребностей и получения дохода организуется производство экономических благ (товаров и услуг). Эти блага удовлетворяют потребности людей, одновременно их реализация приносит доход производителю, создавая базу для того, чтобы и его потребности превратились в платежеспособный спрос и были удовлетворены. Для производства требуются определенные ресурсы, которые применяются в нужных комбинациях.

Факторы производства

Современная экономическая теория классифицирует необходимые для производства ресурсы по крупным группам, называемым факторами производства (

рис.

2.3).

Рис.

2.3.

Факторы производства

Первый и наиважнейший фактор производства — труд. Это целесообразная хозяйственная деятельность людей, направленная на удовлетворение потребностей, получение дохода. Подчеркнем, что в рыночной экономике получение дохода выступает как непосредственная цель, а удовлетворение потребностей людей — как конечная и опосредованная первой.

В процессе труда человек затрачивает умственную и физическую энергию. В различных видах труда может преобладать либо умственное (интеллектуальное) начало, либо физическое. Труд может быть простым или сложным, квалифицированным. Результаты труда также сильно различаются: материальный или нематериальный продукт (например, информация), услуга.

Второй фактор производства — земля (природные ресурсы). Данный термин следует понимать в его расширительном значении. Во-первых, земля — это вообще всякое место, где находится человек: живет, трудится, отдыхает, развлекается и т.п. Во-вторых, на земле как на территории также расположены производственные и другие предприятия. В-третьих, земля, имеющая биологические свойства плодородия, служит объектом сельского и лесного хозяйства. В-четвертых, она является также источником полезных ископаемых, водных и других ресурсов. Говоря о земле как факторе производства, экономическая теория учитывает все эти функции природных факторов в хозяйстве.

Третий фактор производства — капитал. Существует огромное число определений капитала. Суть их зависит от целей, логики, аспектов, избранных для изучения экономики той или иной экономической теорией. В концепции факторов производства под капиталом понимается вещественный (реальный) капитал — все средства производства длительного или краткого пользования. Сюда относятся сырье, машины, оборудование, производственные сооружения и др.

Отдельно выделяется категория денежного капитала — финансовые средства, предназначенные для превращения в вещественный капитал, а также направляемые на закупку иных факторов производства. Следует иметь в виду, что сами деньги фактором производства не являются, хотя и играют в деятельности любого предпринимателя огромную роль. Просто в силу денежного характера рыночной экономики приобретение реальных факторов производства опосредуется деньгами.

Перечисленные три фактора производства называются классическими и бесспорно признаются большинством экономистов. Однако в современной экономической теории часто выделяется еще несколько дополнительных факторов.

Экономисты давно заметили, что отдельные предприятия и даже целые страны, обладающие примерно одинаковыми классическими факторами производства (равными объемами трудовых ресурсов, капитала, земли), нередко добиваются совершенно разных экономических результатов. Более того, бывает, что страны, более богатые всевозможными ресурсами, бедствуют, а бедные ими — процветают. Чтобы факторы производства использовались и комбинировались наилучшим образом, необходим фактор особого рода — предпринимательская способность. Речь идет о том, что в рыночной экономике имеет место особого рода деятельность, которую осуществляет предприниматель, т.е. человек, организующий, планирующий хозяйственную деятельность, принимающий решения и т.п. Причем совершенно не обязательно сочетание в одном лице собственника и предпринимателя. Достаточно, чтобы собственник делегировал предпринимателю те компоненты пучка прав собственности на предприятие, которые необходимы для управления им.

Без предпринимателя невозможно соединение факторов производства. Он обладает особыми способностями, характером, знаниями, в результате чего может по-новому комбинировать факторы производства, способствовать развитию отдельных предприятий и экономики страны в целом.

Фактору предпринимательская способность в СССР уделялось ничтожное место. Если роль трудовых и материальных (капитал, или в старой терминологии — фонды, земля) ресурсов признавалась, то понятие «предпринимательская способность» просто отсутствовало. Лишь косвенно значение этого фактора учитывалось в связи с проблемами управленческого труда. Но сам труд в этой области и управленческие решения считались не производительными, а неизбежными дополнительными расходами. К тому же предпринимательские способности не сводятся только к труду. Так, принятие коммерческого решения в сложной обстановке требует не только интеллектуальных усилий, но и готовности принять на себя материальный риск провала. Эта сторона названного фактора вообще не рассматривалась. Не здесь ли скрываются корни многочисленных безответственных решений, столь часто принимавшихся государственными и партийными функционерами? Ведь лично они не несли убытков!

В настоящее время в России в условиях становления рыночного хозяйства предпринимательские способности и в теории, и на практике признаны необходимым фактором производства. Многие люди на собственном опыте в области предпринимательства убедились, что для такого рода деятельности требуются специальные знания, особый склад ума и характера, своего рода талант. И если отбросить в сторону криминальные способы обогащения, то наиболее удачливые «новые русские» на самом деле обладают необходимым сплавом предпринимательских черт весьма противоречивого свойства: способностью к риску, инициативностью и в то же время расчетливостью, рационализмом, знаниями. Талант предпринимателя так же редок, как и другие таланты.

Наконец, в качестве фактора производства многие экономисты выделяют и технический прогресс. В условиях современного хозяйства важен не только размер капитала, но и его технологический уровень. Промышленные установки могут, например, иметь одинаковую стоимость, но одна из них может быть при этом более новой, а другая устаревшей. Очевидно, что если прочие факторы производства одинаковы — на предприятиях работает равное число людей, они управляются одинаково талантливыми менеджерами и т.д., то лучшие хозяйственные результаты фирмы, использующей новейшее оборудование, следует объяснять именно реализованным в новой технологии техническим прогрессом.

В самое последнее время, в первую очередь в связи с широким распространением компьютеров, особую роль в производстве начинает играть информация (разнообразные базы данных, электронные архивы и т.д.). Поэтому ставится вопрос о выделении и ее в отдельный фактор, хотя часто информацию также считают просто особой разновидностью фактора технический прогресс.

Все дополнительные факторы производства объединяет то, что они проявляют себя через более эффективное использование классических факторов. Одно и то же количество работников, машин и земли создает разные объемы продукции (причем разного качества) в зависимости от того, какие предпринимательские, научно-технические и информационные ресурсы обеспечивают их использование.

Таковы в общем виде факторы производства. Мы будем еще неоднократно к ним обращаться в целях более подробного и обстоятельного изучения.

Основные субъекты экономики

Факторы производства существуют не сами по себе, а находятся в собственности и используются субъектами экономики. В рамках национальной экономики принято выделять три основных субъекта: домашние хозяйства, предприятия (фирмы) и государство (правительство).

Термином домашние хозяйства (домохозяйства) обозначают отдельных людей и целые семьи в качестве физических лиц, со всей сложностью присущего человеческим существам поведения, интересов и мотивов. Домашние хозяйства предоставляют принадлежащие им ресурсы (труд, земля, капитал) для осуществления процесса производства, а на полученные в результате этого доходы покупают товары и услуги для личного потребления.

Фирмы — это организации, концентрирующие и использующие ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получения прибыли. На деньги, вырученные от продажи выпущенных товаров (услуг), они закупают новые ресурсы у домашних хозяйств.

Таким образом, домашние хозяйства формируют спрос на товары (услуги) и предложение ресурсов. Напротив, фирмы определяют спрос на ресурсы и предложение готовых потребительских товаров.

Активную роль в рыночной экономике играет государство (правительство), которое собирает налоги с домохозяйств и фирм, а затем использует средства государственного бюджета для закупки товаров (например, военной техники), на содержание государственного сектора экономики, на социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия) и т.п.

Домашние хозяйства в России

В современной России указанные субъекты хозяйства находятся пока лишь в процессе становления своих экономических функций. Если о фирмах и экономической роли государства речь подробно пойдет в других темах, то о домашних хозяйствах необходимо сказать именно здесь.

На главный вопрос: «Выполняют ли они свои рыночные функции?», следует ответить: «Да, но не в полной мере». Это связано с целым рядом причин.

Российские домохозяйства во многом имеют нерыночный, натуральный характер. Так, по сравнению с развитыми странами у нас велика доля работ на себя: в приусадебном, дачном хозяйстве, самоуслугах на дому и т.п. Следовательно, с рынка отвлекается часть предложения труда и часть спроса на товары и услуги.

Предложение некоторых ресурсов (фактор капитал) со стороны домашних хозяйств незначительно, поскольку накопленное частное богатство в материальной форме весьма ограниченно. Или вообще отсутствует (фактор земля), так как частная собственность на землю практически в нашей стране не реализована. Ограниченность предложения факторов производства домохозяйствами приводит к тому, что они предъявляют недостаточный спрос на рынке товаров и услуг.

Но в некоторых сферах роль домохозяйств в российской рыночной экономике уже сложилась. Так, домохозяйства в России выступают как поставщики фактора труд. Особо следует отметить также роль домашних хозяйств в предложении фактора предпринимательская способность. Всплеск предпринимательской активности населения страны — от организации крупных фирм до индивидуально- и семейно-трудовой деятельности — создал рыночную среду в экономике.

Рис.

2.4.

Простая схема кругооборота продукта и капитала

Кругооборот продукта и капитала

Взаимоотношения между субъектами рыночной экономики описываются с помощью модели круговых потоков их расходов и доходов, представленных как в вещественной, так и в денежной форме.

Простая модель кругооборота

Сущность данного подхода наилучшим образом прослеживается на простейшей модели, которая используется в микроэкономике.

На

рис.

2.4 хорошо видно, что расходы одного субъекта являются доходами другого. Расходы домашних хозяйств, произведенные на рынке продуктов, становятся для фирм доходами. Расходы фирм на покупку ресурсов являются доходами для владельцев домашних хозяйств. Таким образом строится один кругооборот — денежный, который можно назвать «доходы — расходы».

Но имеется и встречный материально-вещественный кругооборот «ресурсы — продукция». Потребительские товары производятся предприятиями, но потребляются домохозяйствами. Они являются основой физического существования людей, составляющих домохозяйства. Однако возможность произвести эти товары возникает лишь потому, что домохозяйства предоставляют фирмам находящиеся в их собственности ресурсы. Очевидно, что схема имеет упрощенный характер, так как она не принимает во внимание государство и финансовые рынки.

Расширенная модель кругооборота

Теперь, освоив принцип построения модели, рассмотрим взаимосвязи основных субъектов экономики с учетом финансовых рынков. При этом отразим не только движение продукта и денег, но и капитала (

рис.

2.5).

увеличить изображение

Рис.

2.5.

Схема кругооборота продукта и капитала с учетом кредитно-финансовых потоков и роли государства

В дополнение к уже указанным отношениям между предприятиями и домашними хозяйствами проанализируем взаимосвязи, которые появляются при наличии новых субъектов и рынков.

С одной стороны, государство собирает финансовые ресурсы: прямые налоги с домашних хозяйств (подоходный, поземельный, взносы в социальные фонды и др.), с предприятий (на прибыль, на корпорацию и т.п.), а также косвенные налоги — формально с предприятий, а фактически со всего общества (налог с оборота, акцизы и др.). Поясним: прямые налоги оплачиваются тем субъектом экономики, который их перечисляет государству. Косвенные налоги перечисляются предприятиями, но включаются в цену товара. Поэтому фактически их оплачивает всякий (домохозяйство или предприятие), кто приобретает товар.

С другой стороны, государство осуществляет ряд выплат. Домашние хозяйства получают от него пенсии, стипендии, различные виды дотаций (например, на квартирную плату), работники госсектора — зарплату. Все эти выплаты называются трансфертами. Предприятия получают от государства субсидии, налоговые льготы. В дополнение к этому госпредприятия и организации пользуются государственными инвестициями.

Государство также осуществляет закупки для своих нужд на рынке продуктов. Оно заимствует средства на финансовых рынках, продавая свои облигации, а затем погашает задолженность, выкупая их с процентами.

Домашние хозяйства, получая доходы как владельцы ресурсов, делят их на две части — потребление и сбережения. Сбережения они направляют в различные финансовые институты. Это могут быть вклады в банки, инвестиционные, пенсионные и другие фонды, а также покупка акций и облигаций частных предприятий и государства. Тем самым создаются различные финансовые рынки, на которых предприятия осуществляют заимствования инвестиционных средств, в которых они нуждаются, чтобы дополнить собственные внутренние источники финансирования. В обратном направлении к домашним хозяйствам текут доходы от финансовых вложений — проценты и дивиденды.

Результатом нормального хода кругооборота продукта и капитала является возможность непрерывного существования и выполнения своих экономических функций всеми субъектами экономики. Именно этот непрерывный и возобновляющийся процесс экономисты называют воспроизводством.

Четыре сферы воспроизводства

Экономика отнюдь не исчерпывается только производством. Она состоит из четырех взаимосвязанных сфер: производства, распределения, обмена и потребления. Кроме производства важную роль играет сфера распределения, которая включает:

- распределение факторов производства по субъектам (кто собственник тех или иных факторов);

- распределение произведенных благ и полученных доходов между субъектами рыночной экономики в зависимости от прав собственности, экономической власти.

При этом различают первичное и вторичное распределение, или перераспределение. Активную роль в перераспределении через налоги и государственные расходы играет государство.

В сферу обмена поступают произведенные продукты и услуги. Обмен необходим и возможен в силу общественного разделения труда, т.е. специализации производителей. Опосредуют обмен деньги, хотя могут существовать и случаи прямого товарообмена (бартера), что, впрочем, нетипично для развитых рынков.

Путем обмена блага поступают в сферу потребления, которое делится на:

| а) личное потребление (предметы потребления длительного и краткосрочного пользования); |

| б) производственное потребление (машины, оборудование, сырье и т.п.). |

В современных условиях рыночная система из саморегулирующейся трансформировалась в регулируемую, что привело к усложнению субъектной структуры рыночного хозяйства.

Субъектная структура рыночного хозяйства — это система взаимоотношений между множеством субъектов, выражающая их цели, равноправные, встречно согласующиеся экономические интересы, характер, формы организации и взаимодействия по поводу движения товаров и услуг.

Субъектами рыночной экономики являются: предприниматели; работники, продающие свой труд; конечные потребители; владельцы ссудного капитала; собственники ценных бумаг, торговцы и т.д. Основных субъектов рыночного хозяйства принято подразделять на четыре группы: домашние хозяйства; предприятия (фирмы), банки и государство (правительство).

См. также: Понятие рынка Сущность и условия существования рынка

Домашнее хозяйство — это экономическая единица, функционирующая в потребительской сфере экономики, может состоять из одного или нескольких лиц. Оно обеспечивает производство и воспроизводство человеческого капитала, самостоятельно принимает решения, является собственником и поставщиком какого-либо фактора производства в рыночной экономике, стремится к максимальному удовлетворению личных потребностей (а не к наращиванию прибыли).

Предприятие (фирма) — экономическая единица, функционирующая с целью получения дохода (прибыли), стремится к максимизации дохода, самостоятельно принимает решения, использует факторы производства для изготовления продукции с целью ее продажи. Оно предполагает вложение собственного или заемного капитала, что влечет за собой риск и ответственность. Полученный доход предприятие (фирма) расходует не просто на личное потребление, а для расширения производства.

См. также: Функции рынка Структура и инфраструктура рынка

Банк — финансово-кредитное учреждение, регулирующее движение денежной массы, необходимой для нормального функционирования экономики.

Государство (правительство) — представлено различными правительственными учреждениями, осуществляющими юридическую и политическую власть для обеспечения в случае необходимости контроля над хозяйственными субъектами и над рынком для достижения общественных целей. Бюджетные организации, которые представляют государство, не имеют своей целью получение прибыли, а реализуют функции государственного регулирования экономики.

См. также: Типы рынков Преимущества и недостатки рынка

От государственных организаций, предприятий (фирм), домашних хозяйств и банков следует отличать экономические институты. Под последними понимается набор правил, структурирующих общественные взаимоотношения особенным образом, знание которых должны разделять все члены общества, ибо они оказывают непосредственное влияние на организацию и экономическое поведение людей.

Институты и организации имеют существенные различия. В то время как институты являются набором правил и законов, определяющих взаимодействие отдельных лиц, организации являются корпоративными действующими лицами, которые сами могут быть объектами институциональных ограничений.

Организации имеют внутреннюю структуру, институциональные рамки, учреждающие взаимодействие индивидов, составляющих организации. Некоторые коллективные объединения могут быть как институтами, так и организациями. Например, фирма, правительственная бюрократия или учебное заведение.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

.jpg)