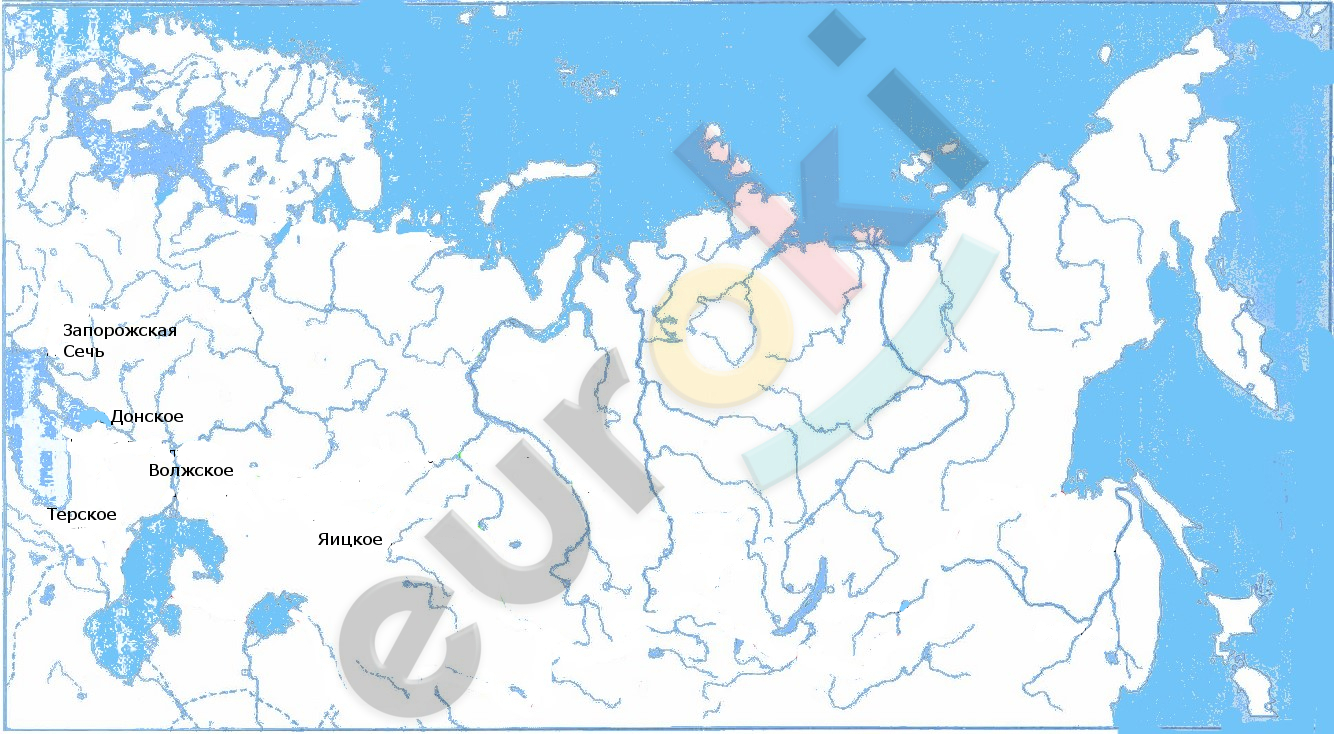

Работаем с картой

1. С помощью атласа покажите на карте территории расселения казачества в XVI в.

Запорожская Сечь, Терское, Донское, Волжское, Яицкое казачество.

2. Ознакомившись с картой (на с. 60–61 учебника), скажите, где было больше городов – западнее Волги или восточнее ее?

Больше всего городов было западнее Волги.

Стр. 20

Изучаем документ

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте?

В тексте говорится о ведении сельского хозяйства, скотоводстве, продуктовых заготовках.

2. Какое значение для жизни россиян имели эти занятия?

Это имело огромное значение, так как заготовки позволяли крестьянам кормиться. При наличии излишков их можно было продать.

Стр. 20

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Известному российскому историку XIX в. С. М. Соловьеву принадлежат слова о том, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России она являлась мачехой. Как вы понимаете данное сравнение? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. Что означает понятие «зона рискованного земледелия»?

С. М. Соловьев говорит о климатических различиях между Западной Европой и Россией. В России были неблагоприятные природно-климатические условия. Основная часть земледельческих районов страны находилась в так называемой зоне рискованного земледелия. Суровый и неустойчивый климат с долгой морозной зимой и коротким летом был неблагоприятен для ведения сельского хозяйства. Земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова «страдать»).

Зоной рискованного земледелия называли территории с неблагоприятными для земледелия климатическими условиями.

2. Используя материал параграфа, составьте в тетради таблицу «Население России в начале XVI в.». В таблице должны быть указаны категории населения, их основные занятия, характерные особенности жизни.

| Категории населения | Основные занятия | Характерные особенности жизни |

|---|---|---|

| Крестьянство | Пашенное земледелие | Большую часть года занимали сельскохозяйственные работы, важную роль в жизни крестьян играла община – мир, она распределяла государственные подати и повинности |

| Казачество | Защита границ, охота, рыболовство, бортничество, скотоводство | Были свободными и равноправными, в общинах существовало самоуправление, важнейшие вопросы решались на круге (казачьем сходе) |

| Ремесленники | Ремесло | Платили налоги и несли различные повинности в пользу государства |

| Купцы | Торговля | Платили налоги и несли различные повинности в пользу государства |

| Духовенство | Несение религиозной службы | Были освобождены от повинностей |

| Боярство | Государственная служба | Занимали важнейшие государственные посты |

3. Жизнь какой группы населения характеризуют следующие термины и названия: промыслы, Запорожская Сечь, жалованье, круг, военная добыча? Составьте в тетради описание жизни этой группы населения, используя все указанные термины и названия.

На рубежах Российского государства возникали общины волжских, донских, терских и яицких казаков, состоявшие главным образом из беглых крестьян. Основу хозяйственной жизни казачества составляли промыслы – охота, рыболовство, бортничество, а также скотоводство. Важнейшим источником существования казаков была военная добыча. В то же время казаки охотно принимали и жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране своих рубежей от набегов крымских и казанских татар. Все казаки считались свободными и равноправными. В казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли выборные атаманы и старшины. Наиболее важные дела обсуждались на круге (казачьем сходе). В первой половине XVI в. казацкие поселения, расположенные на лесистых островах в низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую республику – Запорожскую Сечь.

4. Подумайте, почему члены гостиной и суконной сотен были освобождены от налогов и повинностей, обязательных для других горожан. Можно ли отнести купцов, входивших в гостиную и суконную сотни, к привилегированным слоям общества? Свой ответ аргументируйте.

Гостиная и суконная сотни были профессиональными организациями купцов. Их можно отнести к привилегированным слоям общества. Эти сотни взамен исполняли казенные поручения – организовывали работу таможен, продавали казенные товары за границей. Таким образом, они приносили большую прибыль государству и налаживали торговую деятельность.

5. Из текста параграфа выберите цитаты, которые носят спорный характер, с точки зрения историков. Сделайте выводы.

«Урожаи практически на всей территории Российского государства были низкими» — на некоторых территориях России урожаи были значительно выше, например, на юге они были выше, чем на Северо-Западе.

«Власти были вынуждены считаться с позицией горожан» — власть опиралась на бояр и купечество, большинство горожан имели крайне ограниченные права, поэтому к их мнению прислушивались только при бунтах.

6.

Жители Старой Ладоги занимались торговлей и ремеслом. Это было возможным благодаря расположению у торговых путей, ведущих из Центральной России в Европу, через Ладожское озеро и Балтийское море. Об этом говорят находки в виде монет, различных товаров, которые доставлялись из Европы. В Ладоге постоянно находились новгородские купцы. Ладога была крепостью, которая постоянно подвергалась нападениям. Поэтому жители города были заняты военным делом. Об этом говорят находки оружия, доспехи воинов.

Во второй половине лета в жизни русского крестьянина наступал самый главный период — жаркая пора сбора урожая, или, как еще называли на Руси, — страда.

Об этом совершенно особом времени крестьянского года рассказывает историк Марина Михайловна Громыко в своей книге «Мир русской деревни». Публикуем наиболее интересные фрагменты этого исследования.

Начало сенокоса

В Зарайском уезде тогдашней Рязанской губернии, как и всюду, косить начинали «со светом», то есть по росе. «Чем росистее трава, тем легче косить». Помните, в известной пословице: «коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой»? На дальние луга «крестьяне с бабами, девками и грудными младенцами» выезжали. Располагались станом около реки или ручья в тени деревьев, устраивали шалаши и оставались там до конца сенокоса. В котелках, подвешенных на жердочках, варили обед и ужин.

«По вечерам картина таборов очень живописна и оживлена», — отмечает В. В. Селиванов. Предоставим ему слово и для рассказа о том, как сушили сено.

Скошенную рядом траву бабы и девки немедленно разбивают, то есть растрепывают рукоятками граблей для того, чтоб солнце и ветер могли лучше ее просушивать. Разбивка эта производится целый день под палящими лучами солнца. К вечеру разбитое и почти сухое сено сгребают в валы, то есть длинные гряды, а из них уже образуют копны, то есть высокие кучи, имеющие весу от 3,5 до 8 пудов, судя по тому, крупное или мелкое сено. Копна крупного сена при равном объеме всегда легче мелкого. На другой день, когда роса уже поднялась, копны эти разваливают кругами (…), а потом опять сваливают в копны и мечут в стога. Этот порядок обыкновенно бывает при уборке в ведренное время, но ежели случайно находят тучки и перепадают дожди, то при уборке сена бывает много хлопот. Когда тучка еще находит или невзначай пойдет дождь, стараются сено, если оно еще в копнах или если копна развалена, немедленно скопнить, и сено остается в копнах во все время ненастья. Но как только проглянет солнце, сейчас копны разваливают и перебивают сено до тех пор, пока оно совершенно просохнет.

Казалось бы, несложные приемы. Но сколько нужно было внимания, трудолюбия, заинтересованного и добросовестного отношения, чтобы четко и вовремя выполнить их.

Сенокос превращался в праздник

При благоприятных условиях уборка сена считается одною из приятнейших сельских работ. Время года, теплые ночи, купанье после утомительного зноя, благоуханный воздух лугов, — все вместе имеет что-то обаятельное, отрадно действующее на душу. Бабы и девки имеют обычай для работы в лугах надевать на себя не только чистое белье, но даже одеваться по-праздничному. Для девок луг есть гульбище, на котором они, дружно работая граблями и сопровождая работу общей песней, рисуются перед женихами.

Радостной картине, обрисованной Селивановым, вторят многие другие рассказы о сенокосе из разных губерний и уездов. «Покосы — самое веселое время в Анастасеве», — писали из Стрелецкой волости Одоевского уезда Тульской губернии, где косьба проводилась сообща, а потом уже скошенное сено делили по душам. Все участники наряжались в лучшее платье, особенно девушки; на покосе много пели. Обед подавали сытный и с традиционным набором блюд: пшеничная каша с маслом и соленое свиное сало. Лучшее, праздничное платье ярких расцветок на общих покосах отмечено и в материалах по Орловскому уезду (Орловской губернии). Здесь на лугу составляли хороводы, играли на гармониках и пищиках или на жалейках (тростниковые дудочки). Особенное веселье молодежи начиналось, когда копнили: сначала сгребали сено в валы в сажень высотой, а затем группами катили эти валы под общую «Дубинушку» к тем местам, где предполагалось ставить копны.

В Скопинском уезде Рязанской губернии молодые женщины, девицы и парни также одевались во время покоса в лучшее платье. Убирая сено, пели, шутили. В Вельском уезде Вологодской губернии мужчины на покос надевали ситцевые рубахи, а женщины — ситцевые сарафаны; и то, и другое — по большей части красного цвета, из покупной ткани (в обычное время здесь ходили в рубахах и сарафанах своей работы). Для обеда объединялись по нескольку семей. После обеда старики отдыхали, а молодежь отправлялась за ягодами или заводила песни «в кружке».

Сенокос продолжался дней двадцать, а то затягивался и на месяц, и соответствующий настрой сохранялся в течение всего этого времени. По окончании сенокоса устраивался праздник всей общины. Для оплаты общего угощения выделяли часть луга, и сено с этого луга продавали — покупатели были свои же односельчане. На вырученные деньги покупали чай, баранки и водку (выпивка за счет общины называлась «мирское»), закуску приносил каждый свою. На праздник сбегалась вся деревня, включая детей: пели, плясали, наблюдали борьбу вызвавшихся охотников, перебрасывались шутками.

В селе Никольском Вязниковского уезда Владимирской губернии и прилежащих к нему семи деревнях к сенокосу «поемных» лугов приступали одновременно крестьяне всех селений. Обычно назначалось это на 8 июля («на Казанскую»). На лугах ставили шалаши из тонкого теса и непригодной драни, по нескольку в ряд. Около каждого шалаша подвешивался на козлах котел. Но в этих времянках только хранили припасы или прятались от дождя; спали под развешенными в разных местах холщовыми пологами. Старшие мужчины и женщины ходили иногда в деревню, где оставались маленькие дети на попечении стариков и старух. Молодежь же обычно не появлялась дома в течение всего сенокоса, в том числе и по воскресеньям.

«Время сенокоса почитается за праздничное событие и ожидается с нетерпением, в особенности молодыми людьми», — писал в Географическое общество информатор из этой волости в 1866 году. Молодые умудрялись веселиться, несмотря на тяжелый и напряженный по срокам труд. В деревне каждый шаг был на виду, а обстановка на покосах создавала относительно большую свободу. Парни здесь одевались на сенокос щеголевато, заигрывали с девушками; в воскресенье, когда никто не работал, ловили рыбу, играли в горелки, катались на лодках, «играли песни».

В Тамбовской губернии (Кирсановский уезд) мужчины и женщины, а в особенности девушки, на сенокос «убирались в самое хорошее одеяние», как на «самый торжественный праздник», в то время как на уборку хлеба надевали самое худшее. Причину этого различия современник видел в том, что на сенокосе собирались «в один стан», а на жатве каждая семья работала отдельно.

Сроки жатвы

Как важно было точно определить срок жатвы для каждой культуры! Здесь, разумеется, учитывали, прежде всего, степень зрелости, но также и погодные условия, надобность в рабочих руках для других срочных дел, особенно для посева озимых, сроки которого отчасти накладывались на жатву. Считалось грехом убирать хлеб недозрелый, с зерном «восчаным», клейким. Однако иногда, в силу местных особенностей, делались исключения. Так, в Оренбуржье, как писали в журнале Вольного экономического общества, ячмень жали «всегда в прозелень, для того, что у спелого солома и колос пополам ломятся и спадают». В этом случае сжатый ячмень расстилали, чтобы дозрел.

Рожь в средней полосе Европейской России начинали жать обычно около Ильина дня (20 июля, то есть 2 августа нашего стиля). Несколько позже сеяли озимые. Так, в Тульской провинции в 60-е годы XVIII века лучший срок сева озимой ржи определяли около 1 (14) августа, второй срок — 6 (19) августа. Считалось, что хороший хозяин, хоть десятинку, хоть две, но непременно посеет до Преображения (то есть до 6 (19) августа). Но был и третий срок — около 15 (29) августа. Их так и определяли — ранний, средний и поздний сроки сева озимых. Близкие сроки были и за Уралом. В Енисейском уезде и северной части Ачинского 1 (14) августа сеяли озимую рожь; в южных частях этих уездов и в соседнем Канском с этого числа начинали жать, а сев мог пройти и раньше. В Красноярском уезде сеяли озимь после 20 июля (2 августа). С 6 августа старого стиля жатва в этой части Сибири становилась почти повсеместной.

В рамках выработанных сроков происходили определенные колебания, вызванные разными возможностями отдельных крестьянских хозяйств, а отчасти и тем, что крестьяне по-разному оценивали, какого роста должны достигнуть к началу морозов всходы озими. Семьи многочисленные и зажиточные за счет большого числа работников справлялись с одновременным исполнением различных видов летних работ. Одиночки, малосемейные и бедняки вынуждены были распределять их во времени. Для соотношения сроков жатвы и сева озимых имело значение также наличие семян: если были резервы из прошлогоднего урожая, то можно было засеять озимые до начала уборки. Каждый крестьянин в своем хозяйстве был одновременно и агрономом, и экономистом, — наблюдения за вызреванием он должен был увязать с хозяйственными возможностями семьи.

«С первого же Спасу (1 августа), а то и пораньше, озими сеют и боронят, — рассказывала крестьянка Тулуновской волости Нижнеудинского уезда Виноградова. — Разе у кого хлеб есть, да работников много — ну те после Бориса-Глеба сеют (то есть имеют возможность сочетать сев озимых с сенокосом в конце июля и, кроме того, имеют зерно на семена до начала жатвы). Одне стараютца посеять озимые так, чтобы она (озимь) до снегу из краски вышла. Она, как только вырастет с вершок, с полтора, красна бывает, а после, как станет подрастать, краску теряет и начинает разнеживатца. Другие стараютца угадать, чтобы озимь успела до снегу разгнездиться».

Сочетание двух этих признаков считалось верной гарантией хорошего урожая озимых — «хлеб уйдет от мороза». Ю. А. Гагемейстер, основываясь на местных материалах Енисейского округа середины XIX века, так излагал представления крестьян:

Как скоро покажется отверстие в зерне и оболочка его покраснеет, то уже иней не повредит зерна.

На сроки жатвы оказывала влияние и степень обеспеченности хозяйства работниками. Одиночки и малосемейные жали сначала озимую рожь, потом, около Успенья (15 (28) августа), принимались за уборку яровых; большие семьи и те, в которых нанимали работников, нередко жали все хлеба одновременно, если, конечно, созревание их позволяло.

Существенно различались сроки жатвы северной и южной хлебопахотной полосы. Так, в южных уездах Тобольской губернии жатва начиналась с 20 июля, а в северных — с середины августа. В сроках уборки яровых существовала обычно своя последовательность: сначала жали рожь, потом — ячмень, позднее — пшеницу. Но определенное давление оказывал рынок: случалось, что оставляли недожатым ячмень, чтобы успеть убрать вовремя более дорогую пшеницу.

Серпом и косой

Простая на первый взгляд техника уборки хлеба включала немало приемов, учитывавших особенности данного злака, стадию его вызревания в конкретном случае, погоду во время жатвы. Убирали зерновые культуры серпами и косами. Жали или косили в зависимости от того, какой вырос хлеб. И в этом надо было уметь разобраться. Если рожь выросла высокой и густой, либо полегла от дождей и ветров или тяжести зерен, либо опутана вьющимися травами — во всех этих случаях предпочитали серп. Не очень густую и невысокую рожь косили «под крюк», то есть такою косою, на древко которой приделаны зубья или грабли, чтобы скошенная рожь не перепутывалась и одновременно с косьбою сгребалась в рядки.

Выбор между косой и серпом зависел еще и от степени влажности зерна — утреннее сырое зерно от косы не осыпалось, а подсохшее можно было уже только жать серпом; подобное же различие делалось между перезрелым и недозрелым хлебом. Таким образом, косу и серп один и тот же человек мог менять в течение дня в зависимости от погоды, времени дня и участка поля. Меняли также и виды кос. Наряду с крюком применяли литовку и горбушу. «Утром, покамест сыровато, зерно не сыплетца — ярово на крюк крючуют, потом, как подсохнет, жнут», — объясняла крестьянка.

Так же поступали с пшеницей и ячменем — жали или косили в зависимости от того, какими они выросли. Овес почти всегда косили, но и здесь бывали исключения. При дождливом лете на хорошей почве овес вырастал высоким и густым, тогда его жали. Горох нередко косили простыми косами, без «крюков». Гречу убирали преимущественно крюками.

Выбор лучшего варианта продолжался и в самой жатве: если рожь полностью созрела и чиста, то есть нет сорняков, то ее, сжатую, сразу же связывали в снопы; если же много было травы, то жали «на горсти» — складывали кучками («горстями»), чтобы трава засохла на солнце, потом уже вязали снопы.

Не было рутины и в крестьянских способах кладки, сушки, хранения хлеба. На юге (южнее Калуги), где можно было рассчитывать высушить колосья прямо в поле, сжатые горсти и снопы долго лежали не увязанными, а когда укладывали связанные снопы в крестцы и копны, обращали их колосьями наружу. В северных районах с большой влажностью (Вологодчина, например) снопы вязали сразу же и в скирды укладывали колосьями внутрь. В таких районах хлеб досушивали в овинах. Русская деревня знала овины нескольких типов. Простейшие из них состояли из дощатых колосников, на которых укладывали снопы; огонь раскладывали прямо на земляном полу в середине овина. Другие овины делали с глинобитной печью и топили ее сухостойным лесом или соломою. Делались в овинах и добротные кирпичные печи со сводом, косыми продушинами и закрывающейся трубой, которые исключали попадание искр в снопы. В Олонецкой губернии, например, делалось строение из двух частей: одна часть — с потолком, полом и печью для просушки хлеба называлась ригач; другая — без потолка, но с очень плотным полом, служила для молотьбы и называлась гумно, или овин.

Одновременно с завершением жатвы зерновых начинали уборку овощей. Хорошо просушенные овощи — морковь, свеклу, редьку, репу, картофель и др. — складывали поленницами и кучами в обширные погребные ямы. Огурцы, арбузы и даже дыни — солили. Часть овощей старались убрать уже в конце августа, особенно те, которые закладывали в подполье под картошку. Считалось, что после Ивана Постного (29 августа) можно начинать копать картошку, а к середине сентября копку картошки, как правило, заканчивали и начинали рубить капусту. Крестьяне владели разнообразными способами заготовки овощей на зиму. Помимо сухого хранения в погребах, амбарах и ямах, применялись соление, малосольная обработка и квашение капусты рубленой и пластовой, соление огурцов, лука, квашение свеклы и пр.

К числу поздних осенних работ относилась уборка и первичная обработка технических культур — льна и конопли. «Рвать коноплю» обычно начинали в конце сентября — начале октября. Снопы конопли, погруженные для вымачивания в озеро, например, 4 октября, вынимали из воды 1 ноября; «мяли» коноплю после просушивания в ноябре.

Крестьяне знали, что промедление в сроках уборки конопли грозило потерей масличной части ее продукции (прядильное сырье сохранялось и в случае наступления морозов и выпадения снега). Но другие осенние работы не всегда позволяли убирать технические культуры в точно выбранный срок.

Дивная красота страды

Во всех делах, связанных с жатвой и уборкой, сама атмосфера дружных совместных усилий воспитывала добросовестное отношение к работе. «…Находясь в ленских деревнях в самый разгар жнитва, — писал А. П. Щапов, — я не только во всех речах, но и во всех неустанно-деятельных хлопотах, и в самих лицах крестьян замечал полнейшую, в высшей степени серьезную, вседушевную озабоченность полевыми работами».

Щапов подчеркивает дружный и умелый труд способных к работе людей всех поколений крестьянской семьи в страдную пору:

Рано утром, часа в три-четыре, отец семьи, старик 70 – 80 лет, озабоченно будит всю свою семейную рабочую артель. Начинается общая рабочая суматоха: бабы варят, жарят, доят коров, и выпускают в степь, на поскотину, наливают в лагуна квасу, в туезки кислого молока, в битки, в турсуки накладывают шанег, пирогов. Молодые мужчины «имают» лошадей и запрягают в телеги или крюки, ставят на телеги лагуны, туязья, турсуки и битки, собирают и кладут серпы и косы, вилы и грабли и т.п. Сам патриарх осматривает и налаживает тяжи у телег, спицы у колес, помогает сыновьям запрягать лошадей, проверяет, все ли взяли. Когда молодые уезжают, он поит телят и загоняет в утуг, то шлею починит и повесит на спицу «на предамбарье», то поправит жерди в утуге или огороде, то выпрямит «частокол».

Славились непревзойденные мастера по конкретным видам работ в страду. При этом в оценку нередко входила и эстетическая сторона труда.

Г. Потанин, длительно наблюдавший русских крестьян Алтая в 50-х годах XIX века, писал о крестьянине станицы Чарышской:

…Особого совершенства этот крестьянин достигал на жнивье, где результат труда его облекался в отточенную форму, доставлявшую эстетическое удовольствие ему самому и зрителям: (…) он прекрасно вязал снопы, прочно и красиво, и никто не мог лучше его завершить стога. Пашню Петра Петровича тотчас можно было отличить от прочих по красоте конических суслонов, которая зависит от пропорциональной завязки верхнего снопа, опрокинутого вниз колосьями и служащего суслону крышей; если перевязка его сделана слишком далеко от жнива, суслон выйдет большеголовый, если слишком близко, — наоборот. Петр Петрович удачно избегал обоих недостатков. И шейки всех суслонов приходились у него на одной высоте.

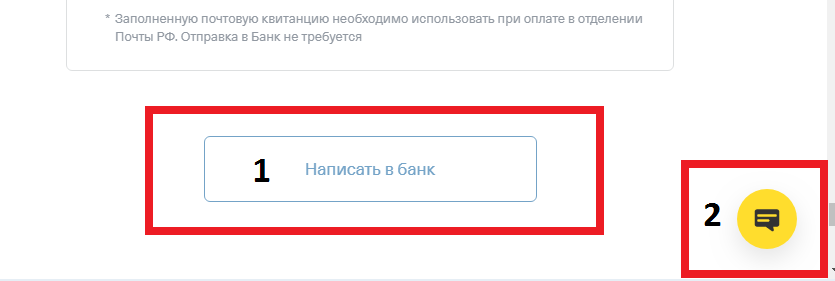

Уважаемый пользователь, сайт развивается и существует только на доходы от рекламы — пожалуйста, отключите блокировщик рекламы.

Ответов: 3 шт.

Буквы:

1

2

3

4

5

6

Описание:

Yandex

СТРАДА

УРОЖАЙ

ПАХАРЬ

Все пожелания и предложения можно отправлять на почту: support@poncy.ru.

Что было основой хозяйственной жизни России в начале XVI в.? В каких сферах российской экономики в начале XVI в. происходили изменения?

1. Земледелие. Крестьянство

Вспомните, какую территорию занимало Московское княжество в середине XV в. Перечислите основные слои населения Московского княжества в XV в. и их занятия.

В начале XVI в. население России составляло около 6 млн человек. Как и в прежние времена, главным занятием населения оставалось пашенное земледелие. Ранее на просторах Северо-Восточной и Северной Руси господствовала подсечно-огневая система.

Что такое подсечно-огневая система земледелия?

Пахота. Фреска XVII в.

Со второй половины XV в. на всей территории Московского государства окончательно утвердилось пашенное земледелие с трёхполъным севооборотом. При таком порядке земледелия крестьянин делил поле на три участка. Первый участок поля он засевал яровыми культурами, второй — озимыми, а третий «отдыхал» под паром, т. е. оставался незасеянным. Несмотря на то что трёхполье не приносило быстрых и богатых урожаев, оно обеспечивало устойчивую урожайность в течение длительного времени. К тому же такая система позволяла бережнее относиться к земле.

Русские крестьяне. Рисунок XVII в.

С распространением трёхполья изменился и набор засеваемых зерновых культур. Наиболее распространённой озимой культурой стала рожь, а яровой — овёс. Заметно сократились посевы пшеницы, ячменя и проса. Довольно широко распространилась имеющая ценные питательные свойства гречиха. Обрабатывалась земля при помощи сохи, сохи-косули, плуга, бороны.

Урожаи практически на всей территории Российского государства были низкими. Во многом это было связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Основная часть земледельческих районов страны находилась в так называемой зоне рискованного земледелия. Суровый и неустойчивый климат с долгой морозной зимой и коротким летом был неблагоприятен для ведения сельского хозяйства. Земледельческим трудом можно было заниматься всего около 130 дней в году (с середины апреля до середины сентября, исключая дни религиозных праздников). Примерно 30 дней уходило на сенокос, а в течение 100 оставшихся нужно было выполнить прочие работы: пахоту, сев, жатву. Недаром время сельскохозяйственных работ на Руси называли страдой (от слова «страдать»).

Удобрением, которым в то время служил навоз, крестьяне почти не пользовались, так как имели мало скота. Это было связано с тем, что заготовка кормов на долгую зиму отнимала драгоценное время от страды. Тем не менее без лошадей пашенное хозяйство было попросту невозможно. Как правило, в деревне имелось по одной рабочей лошади на каждого взрослого работника. Трудно было представить крестьянское хозяйство и без коровы с телятами. А ещё крестьяне держали овец, а также кур и другую птицу. Свиньи же в русской деревне той поры были редкостью, ведь им требовалось много корма и хороший уход.

Важную роль в жизни крестьян по-прежнему играла община — мир. Она делила пахотные наделы и огородные участки между крестьянскими семьями, контролировала использование сенокосных угодий, промысловых территорий, озёр и рек. Община распределяла между крестьянскими дворами государственные подати и повинности.

2. Казачество

Вспомните, кто такие казаки. Как и когда возникло казачество?

В начале XVI в. продолжала увеличиваться численность казачества. На рубежах Российского государства возникали общины волжских, донских, терских и яицких казаков, состоявшие главным образом из беглых крестьян. Основу хозяйственной жизни казачества составляли промыслы — охота, рыболовство, бортничество, а также скотоводство. Важнейшим источником существования казаков была военная добыча. В то же время казаки охотно принимали и жалованье деньгами, хлебом и боеприпасами от государства, заинтересованного в охране своих рубежей от набегов крымских и казанских татар.

Все казаки считались свободными и равноправными. В казацких общинах существовало самоуправление. Во главе общин стояли выборные атаманы и старшины. Наиболее важные дела обсуждались на круге (казачьем сходе).

В первой половине XVI в. казацкие поселения, расположенные на лесистых островах в низовьях Днепра, объединились в своеобразную казацкую республику — Запорожскую Сечь.

Атаман донских казаков

Казак. Современный рисунок

3. Города и горожане

В начале XVI в. на огромных просторах Российского государства существовало около 130 больших и малых городов. Наибольшее их число располагалось в верхнем и среднем течении Волги, в междуречье Оки и Волги, по рекам Москве, Клязьме, Оке. С конца XV в. русские города переживали свой расцвет. Несмотря на то что в начале XVI в. наблюдался быстрый рост числа горожан, доля городского населения в России была по-прежнему невелика (наша страна по числу городского населения уступала странам Западной и Центральной Европы).

С формированием единого государства изменилось значение русских городов. Многие из них уже не были столицами независимых княжеств, но при этом усиливалось их значение как центров ремесла и торговли.

Крупными торгово-ремесленными центрами были Псков, Холмогоры, Ярославль, Кострома, Тверь, Серпухов, Тула, Смоленск, Нижний Новгород и др.

Пушечно-литейный двор на реке Неглинной. Художник А. М. Васнецов

Значительную роль в жизни страны продолжал играть Великий Новгород, но всё больше возрастало политическое и хозяйственное значение Москвы, которую иностранцы сравнивали с крупнейшими городами Западной Европы. В начале XVI в. в Москве проживало примерно 100 тыс. человек, тогда как в Новгороде всего 25—30 тыс. человек.

Основную часть населения русских городов составляли ремесленники, которые платили налоги и несли различные повинности в пользу государства, — так называемые «чёрные» горожане, а также купцы. В городах размещались и государевы наместники. Они возглавляли городское управление, судили «чёрных» горожан, следили за крепостными сооружениями и сбором торговых пошлин. В городских усадьбах проживали бояре, а также различные категории служилых людей.

4. Ремесло

В XVI в. значительно расширился круг ремесленных специальностей.

В городах появились булочники, пирожники, сбитенщики; целые слободы населяли кожевенники, сапожных, кузнечных и ювелирных дел мастера, гончары, столяры, плотники и др. В современной Москве сохранилось множество названий улиц и переулков, свидетельствующих об огромном количестве ремёсел: на Таганке кузнецы ковали таганы — котлы для бань; в Конюшенной слободе изготавливали инвентарь для конюшен; в Сыромятнической слободе трудились мастера по выделке сырой кожи…

Самым распространённым ремеслом было производство оружия. Искусно выполненные доспехи, копья, мечи, метательные орудия, луки, арбалеты пользовались большим спросом как внутри страны, так и за её пределами.

Усадьба ремесленника. Современная реконструкция

Какие изделия западноевропейских ремесленников называли шедеврами?

В конце XV в. в Москве возник Пушечный двор, где изготавливались пушки, пищали (тяжёлые ружья) и другое огнестрельное оружие. Качество отливаемого на Пушечном дворе оружия было столь высоко, что власти запретили продавать его южным и восточным соседям Российского государства.

5. Городское самоуправление и купеческие организации

В городах сохранялись остатки самоуправления. Мелкие торговцы, ремесленники, огородники, лица, занятые обслуживанием торговли и транспорта, объединялись в XVI в. в сотни и полусотни. Но в основе этих организаций лежал не профессиональный цеховой принцип (как в Западной Европе), а территориальный. Только крупное купечество объединялось в особые профессиональные организации — гостиную и суконную сотни. В гостиную сотню входили московские купцы. Суконная сотня первоначально была организацией провинциального купечества. Члены купеческих организаций возглавляли городское самоуправление.

Выборные городские власти занимались распределением государственных налогов между сотнями. Они ведали благоустройством городских улиц и дорог, следили за пополнением городских запасов на случай войны, формировали городское ополчение, посылали ополченцев для участия в княжеских походах. Власти были вынуждены считаться с позицией горожан.

6. Торговля

Избавление от владычества Золотой Орды и формирование единого Российского государства способствовали укреплению его экономики. Исчезали внутренние границы и многочисленные таможенные посты (на которых необходимо было платить пошлины) между разрозненными княжествами. Это способствовало росту торговли. Появилось множество городских и деревенских рынков — торгов и торжков. На них местные ремесленники продавали свои изделия, а крестьяне — овощи, мясо, рыбу.

Укреплению хозяйственных связей между отдельными областями государства способствовали ярмарки. Они организовывались, как правило, один раз в год близ крупных торговых центров или монастырей.

Важнейшим товаром на ярмарках был хлеб. Торговали также мёдом, солью, скотом, мясом, рыбой, другими продуктами сельского хозяйства. Кроме того, в большом количестве на рынок привозили товары, произведённые ремесленниками: посуду, обувь, нарядные ткани и многое другое.

На западном направлении Россия вела торговлю с Польшей, Ливонским орденом, городами Ганзейского союза, Литовским княжеством; на южном и восточном — с татарскими ханствами, Кавказом, Османской империей, со Средней Азией. В 1553 г. в Белом море появились английские купцы. Между Россией и Англией завязались тесные торговые связи. В 1556 г. российский государь предоставил английским купцам право беспошлинной торговли по всей стране.

В 1584 г. в устье Северной Двины, рядом с Михайло-Архангельским монастырём, была построена деревянная крепость с прилегавшими к ней посёлком и пристанью Новохолмогоры (с 1613 г. — Архангельск). Это был первый крупный морской порт Российского государства, через который шла оживлённая торговля с Англией и другими странами Западной Европы. Из России в Европу вывозили кожи и зерно, сало и поташ, пеньку и меха, мясо и икру, полотно и щетину, смолу и дёготь, воск и рогожи и др. Из Европы в Россию везли сукна и металлы, порох и оружие, жемчуг и драгоценные камни, пряности и благовония, вина и краски, писчую бумагу и кружева и др.

Копейка 1535—1538 гг.

7. Денежная система

Рост торговых связей между различными территориями страны, а также расширение внешней торговли требовали изменений в области денежного обращения.

До конца XV — начала XVI в. на Руси существовала система с двумя основными денежными единицами: новгородским и московским рублём. Рост товарооборота требовал всё больше денег, но в стране был очень мал запас драгоценных металлов, из которых они чеканились. В городах появилось большое количество фальшивомонетчиков. И хотя виновных в изготовлении фальшивых денег жестоко преследовали (отрубали им руки, лили олово в горло), ничего не помогало. В 1535—1538 гг. в России была проведена денежная реформа, в результате которой хождение всех старых монет было запрещено. Вводилась единая для всей страны денежная единица — московский рубль. Появилась также монета, равная одной сотой рубля, с изображением всадника с копьём, получившая название копейки. В 1534 г. в Москве был основан первый в России казённый монетный двор, на котором чеканились монеты для всей страны.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Россия в XVI в. оставалась земледельческой страной. Серьёзные изменения в хозяйственной деятельности в основном касались ремесла и торговли. На территории Российского государства формировался внутренний рынок.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Сравните подсечно-огневую систему земледелия с трёхпольем. С чем связан переход к трёхполью? 2. Какие зерновые культуры возделывали русские крестьяне в конце XV — начале XVI в.? Какая из них была основной? Предположите почему. 3. Охарактеризуйте орудия труда русских крестьян в конце XV — начале XVI в. Почему они столь незначительно изменились со времён Древней Руси? 4. Почему животноводство имело в хозяйстве русского крестьянина лишь вспомогательное значение? Какие трудности создавали природные условия крестьянину для разведения и содержания домашнего скота? 5. Как характеризуют роль общины в жизни крестьянина следующие поговорки: «На миру и смерть красна», «Мир — большой человек», «Мир — всему голова»? 6. Почему в течение XVI в. увеличивалась численность казачества? Каким образом государство могло использовать казаков в своих интересах? 7. Как изменилось значение русских городов с формированием единого государства? 8. Что вывозили из России в Западную Европу в XVI в.? Какие товары ввозили в неё из Европы? Какое значение имела торговля для развития России? 9. Как вы думаете, какое значение для хозяйственной жизни страны имела проведённая в 1530-е гг. денежная реформа? Какая денежная единица стала основной в едином Российском государстве?

Работаем с картой

1. Покажите на карте территории расселения казачества в XVI в.

2. Ознакомившись с картой (на с. 60—61 учебника), скажите, где было больше городов — западнее Волги или восточнее её?

Изучаем документ

ИЗ ДОМОСТРОЯ

А коли насадит он [крестьянин. — Прим, авт.] капусты и свёклы, и те созреют, то листья капустные может сварить, а станет капуста свиваться в кочан, да ещё и густо, то, постепенно лист отсекая, тоже варить; листьями же, их обламывая, кормить скотину. В ту же пору до самой осени, борщ нарезая, сушить, он всегда пригодится — и в этот год, и позднее; и капусту в течение всего лета варить, и свёклу, по осени же хозяин капусту солит, а свекольный рассол готовит и солит огурцы, а летом наслаждается: ест дыни, горошек, морковь, огурцы и всякий овощ, а коли… больше чего уродилось, то ещё и продаст.

1. О каких видах хозяйственной деятельности говорится в тексте? 2. Какое значение для жизни россиян имели эти занятия?

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Известному российскому историку XIX в. С. М. Соловьёву принадлежат слова о том, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России она являлась мачехой. Как вы понимаете данное сравнение? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. Что означает понятие «зона рискованного земледелия»?

2. Проанализируйте пословицы и поговорки россиян, посвящённые хозяйственной деятельности: «На Егорья мороз — будет просо и овёс», «Кукушка до Егорья — к неурожаю и падежу скота», «Май холодный — год хлебородный» и т. д. Какие выводы можно сделать на их основании?

3. Используя материалы параграфа, проанализируйте структуру городского самоуправления в русских городах в начале XVI в. Какие слои населения входили в его состав?

4. Из текста параграфа выберите цитаты, которые носят спорный характер, с точки зрения историков. Сделайте выводы.

5. Докажите взаимосвязь денежной реформы с ростом торговли.

Запоминаем новые слова

Зона рискованного земледелия — территория с неблагоприятными для земледелия климатическими условиями.

Казачество — в XIV—XVII вв. — вольные люди, работавшие по найму, лица, нёсшие службу в приграничных районах (городовые и сторожевые казаки). В XV—XVI вв. на границах России на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке возникли самоуправляющиеся общины вольных казаков (в основном из беглых крестьян); в XVIII — начале XX в. — военное сословие.

Озимые — зерновые культуры, засеваемые осенью, под зиму. Политика — часть жизни общества, связанная с государственными делами и властью.

Реформа — изменение в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём. В частности, процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда влечёт за собой улучшение уровня жизни, сокращение государственных расходов, увеличение доходов.

Слобода — название различных поселений в Русском государстве XI— XVII вв. (стрелецкие, монастырские, ямские, иноземные, белые и др.), население которых временно освобождалось от уплаты налогов в казну. Ярмарка — торг, рынок товаров, организованный в установленном месте на определённое время, куда съезжались крестьяне из ближайших и дальних деревень. Ярмарки устраивались обычно в городах, больших сёлах, слободах и приурочивались к праздникам.

Яровые — зерновые культуры, засеваемые весной.

Все категории

- Фотография и видеосъемка

- Знания

- Другое

- Гороскопы, магия, гадания

- Общество и политика

- Образование

- Путешествия и туризм

- Искусство и культура

- Города и страны

- Строительство и ремонт

- Работа и карьера

- Спорт

- Стиль и красота

- Юридическая консультация

- Компьютеры и интернет

- Товары и услуги

- Темы для взрослых

- Семья и дом

- Животные и растения

- Еда и кулинария

- Здоровье и медицина

- Авто и мото

- Бизнес и финансы

- Философия, непознанное

- Досуг и развлечения

- Знакомства, любовь, отношения

- Наука и техника

6

Как называлось время напряжённых летних сельскохозяйственных работ на Руси:

1 ответ:

0

0

Ответ:

Страда

Объяснение:

Так называлась это время.

Читайте также

Нуу..Можно по телевизионным программам узнать,по всяким газетам,журналом и.т.д

Успехов в школе)

разразился экономический кризис, охвативший многие страны, в том числе и Францию. Он не был основной причиной революции, но содействовал возникновению революционной ситуации, потому что еще более усилил недовольство и бедствия народа. Наступила массовая безработица, заработная плата снизилась более чем вдвое. Обострилась и политическая борьба. В начале 1848 г. в стране сложилась революционная ситуация. Недовольные круги буржуазии в феврале устроили ряд собраний, требуя снижения избирательного ценза. На собрания стали приходить толпы народа – активность масс возрастала. Когда было назначено одно большое собрание, правительство запретило его. Буржуазные деятели не пошли на собрание, но туда, где оно намечалось, двинулись тысячи людей – рабочие, ремесленники, студенты. Тайные революционные общества призывали народ к восстанию. В разных местах столицы народ начал строить баррикады. На другой день перепуганный король объявил об отставке министров, но революция уже началась. Массы вышли на улицу.

2. Германия — Экономический кризис 1847 г., как и во Франции, привел к безработице и снижению заработной платы, а неурожаи в предыдущие годы способствовали повышению цен на продовольствие. Все это до крайности обострило нужду и бедствия народа. Весной 1847 г. в Берлине голодные толпы громили хлебные и овощные лавки, захватывали силой печеный хлеб и картофель, выбили стекла в окнах дворца наследного принца Вильгельма – ярого реакционера и противника любых уступок народу. Среди голодающих крестьян на юго-западе Германии распространились призывы к восстанию. «Низы» – народные массы – больше не могли оставаться в бездействии. «Верхи», т. е. монархические правительства, испытывали затруднения от недостатка денежных средств, а главное, не могли добыть их прежним способом. Прусский королевский двор был на грани банкротства, но банкиры и созданные королем представители сословий наотрез отказали правительству в займах. Нельзя уже было управлять по-старому. Политическая обстановка накалилась до предела. К началу 1848 г. в Германии сложилась революционная ситуация. Не хватало только искры, чтобы революционный пожар вспыхнул, – этой искрой стали известия о февральской революции во Франции. не всё. я дальше не знаю

Бий(следователь, прокурор, судья) -, должен знать правовые нормы, быть оратором, безупречная репутация. Судебный процесс начинался после обращения заявителей или по просьбе властных структур.

До начала 20 в. – казахи имели уникальный традиционный суд биев ( с 20 –х гг. 19 в.- постепенная ликвидация суда биев)

При избрании бия сохранялся древний ритуал : перед бием бросали плети в знак того, что доверяют ему свое дело.

Суд биев основывался на принципе состязательности,проходил публично, в словесной (устной ) форме, в сжатые сроки.

Потому что в средних веках отрубить голову преступнику это было обычное дело, а издеваться и пытать простого ни в чём не повинного крестьянина допускали многие феодалы, считая это развлечением и потехой. Шло очень много войн и каждый считал что это хорошо, отвоёвывать земли.

Недовольные политикой Петра в самом начале его царствования объединялись вокруг его сестры Софьи Алексеевны. После ее смерти, по мере углубления реформ и продолжения Северной войны, взгляды противников преобразований обратились к первой жене царя Евдокии Фёдоровне Лопухине и к его сыну Алексею Петровичу.