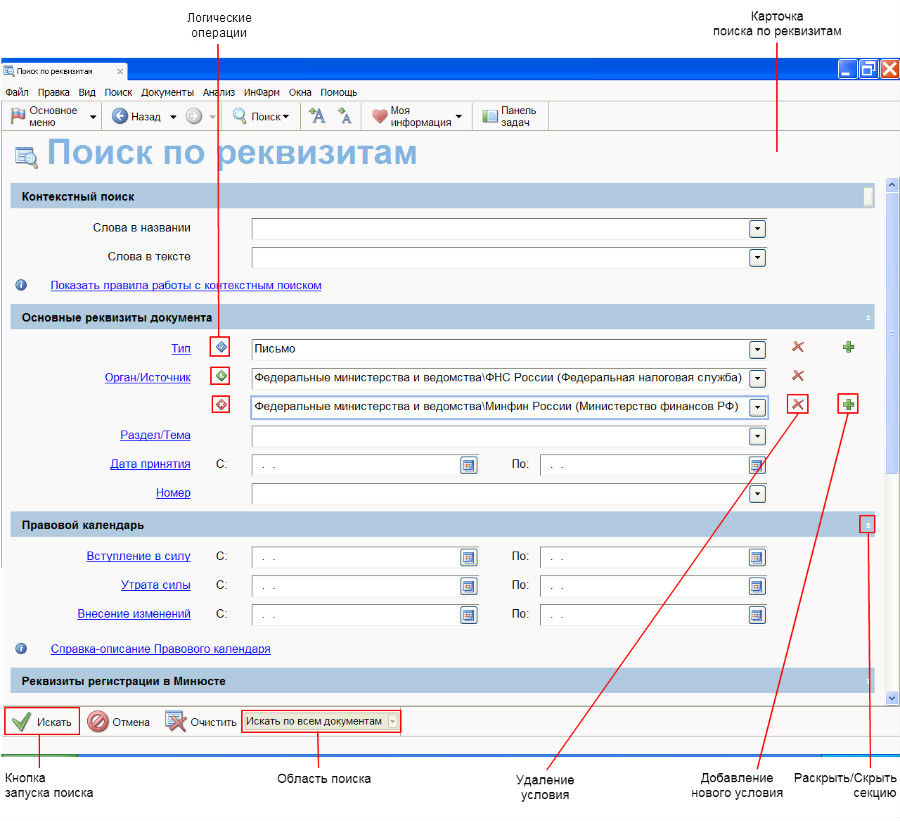

Установление давности выполнения документов и их реквизитов одно из наименее разработанных в судебно экспертизе направлений. Тем не менее, существует насущная потребность проведения исследований документов на предмет определения их давности в самых разнообразных целях.

Такая потребность может быть продиктована необходимостью связанной с рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел в судах. Кроме того, определение давности может быть востребовано в научных и иных целях (исторические, культурологические исследования) и пр.

Существуют два понятия давности изготовления документа или исполнения отдельного реквизита документа: абсолютная и относительная давность.

В рамках методики установления относительной давности исполнения (изготовления) документа или отдельного реквизита документа, проводится криминалистическое исследование материалов документа (бумаги, красящих материалов и др.). Путём сопоставления со справочными данными (соотношения с ними), отражающими время выпуска промышленностью того или иного материала, устанавливается период времени, начиная с которого документ или реквизит документа мог быть изготовлен. Результаты, полученные при реализации данной методики, не позволяют установить конкретную дату исполнения (изготовления) документа или реквизита, а только последовательность (хронологию) их исполнения.

Абсолютная давность указывает на время (дату) исполнения (изготовления) документа в целом или отдельного реквизита документа. Опубликованные некоторыми авторами методики основаны на изучении процессов, происходящих при старении материалов документов, моделировании этих процессов и отождествлении модели с исследуемым документом. Процессы старения исследуемого документа – сложный процесс, поскольку на старение влияем множество факторов (температурный, влажностной, световой режимы и воздействие микрофлоры). Отсутствие достоверных сведений об условиях хранения документов в ряде случаев может исключить возможность установления абсолютной давности их создания.

Установление давности выполнения рукописных реквизитов с применением физико-химических методов производится с применением следующих методик:

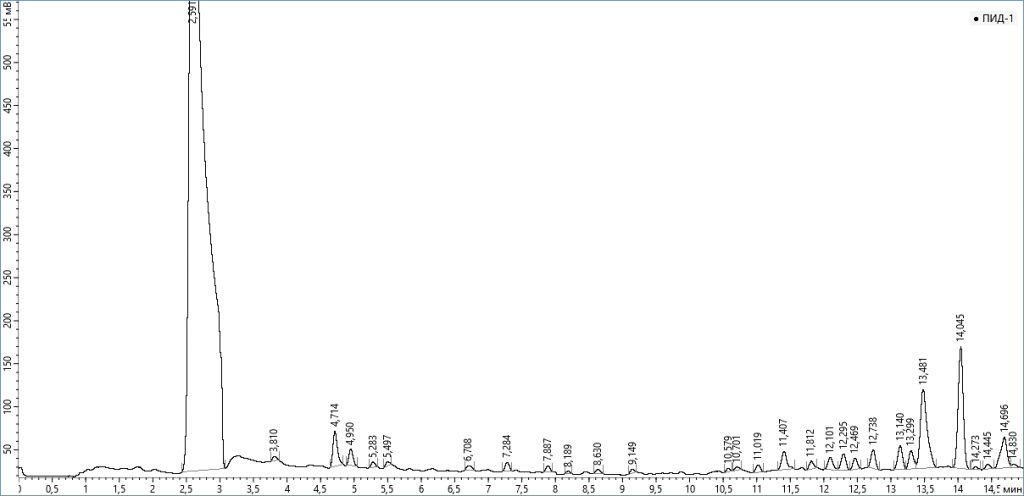

* комплексная методика, разработанная и используемая в Российском Федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, которая основана на изучении изменения во времени относительного содержания летучих компонентов (растворителей) в штрихах (фенилгликоль, глицерин и т.д.). Методика предполагает изучение процесса естественного старения штрихов исследуемых реквизитов в проверяемом временном интервале

Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А. Способ определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей // Патент Российской Федерации (RU 2399042, опубликовано 10.09.2010) Патентообладатель: Государственное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации; Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Метод определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей // Теория и практика судебной экспертизы, 2013. №2 (30).

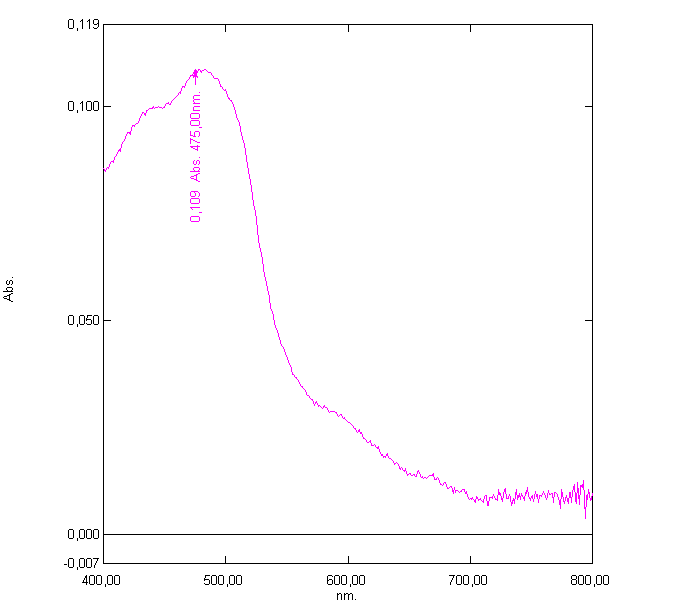

** методика, разработанная в ЭКЦ ГУВД г. Москвы, которая основана на изучении изменений в спектральных характеристиках красителей материалов письма

Бачурин Л.B., Юдин Н.В. Установление факта несоответствия времени фактического выполнения документа, дате указанной в нем, методом спектрометрического исследования // Экспресс-бюллетень №27 – Методическое пособие для сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел: ЭКЦ ГУВД по г. Москве. – М., 2006; Бачурин Л.B. Методика по определению давности выполнения рукописных текстов и других материалов письма (Патент РФ №2261433 от зарегистрированного Госреестром изобретений РФ 27 сентября 2005 г. на изобретение «Способ определения давности выполнения рукописных текстов и других материалов письма».

Обе методики основаны на выявлении объективной зависимости давности выполнения реквизитов документов по изменению одного или нескольких физико-химических параметров материалов письма во времени, но их различие состоит в том что, что исследуются разные параметры.

При установлении давности изготовления документов с применением данных методик производится незначительное изменение первоначального вида (частичное повреждение) предоставляемых объектов с целью отбора проб-вырезов, на производство которых необходимо разрешение инициатора назначения экспертизы (суда).

Кроме того, решения вопроса о времени выполнения документа может быть решен с помощью неразрушающих документ (или реквизит) методов исследования.

* Установление давности нанесения оттисков печатей (штампов) и последовательности выполнения реквизитов возможно с использованием специальных методов технико-криминалистической экспертизы документов. При проведении данных исследований целостность документа сохраняется. В первом случае изучаются в динамике информативные признаки, обусловленные эксплуатационными изменениями удостоверительных печатных форм, во втором случае – механизм взаимодействия красящих веществ в пересекающихся штрихах.

** Установление давности изготовления печатного текста основано на исследовании эксплуатационных особенностей следообразующих механизмов (модулей, узлов и деталей) печатающих устройств, обусловленных признаками дефектов (неисправностей) соответствующих следообразующих компонентов принтерных, копировально-множительных, многофункциональных устройств.

Для установления давности нанесения оттисков печатей (штампов) и изготовления печатного текста требуется значительное количество свободных образцов (содержащих данный оттиск, печатный текст), датированных по времени максимально приближенно к дате нанесения (изготовления) проверяемого документа, а также до и после указанной даты (по несколько документов за каждый месяц в течении двух-трех лет).

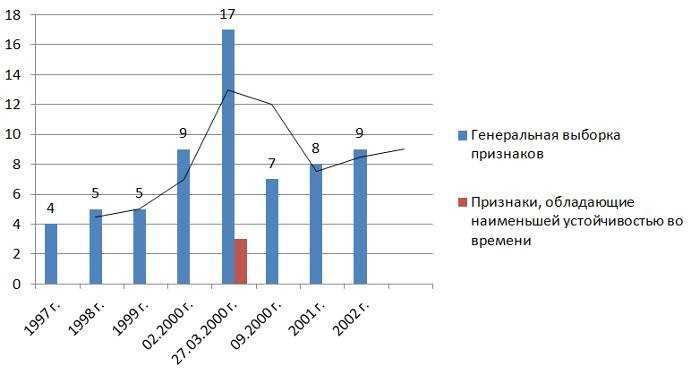

Установление давности выполнения подписей связана с исследованием «симультанных» (информативно-временных) признаков почерковых объектов, основана на индивидуальном характере устойчивости и избирательной изменчивости почерка конкретного человека в определенный промежуток времени.

Для решения вопроса о времени выполнения исследуемого рукописного текста необходимо предоставить значительное количество свободных образцов почерка проверяемого лица, датированных по времени максимально приближенно к дате выполнения исследуемого документа, а также свободные образцы почерка за весь проверяемый период (до и после официальной даты изготовления) с максимально высокой частотой (день, недель, месяц).

АНО Научно-консультационный центр судебной экспертизы «Гильдия» имеет в своем штате экспертов, прошедших переподготовку и владеющими различными методиками исследования документов, основанных на использовании как разрушающих методов исследования, так и неразрушающих (без повреждения документов).

В судах зачастую возникают вопросы, требующие специальных познаний в области почерковедения и судебно-технической экспертизы документов.

Так, почерковедческая экспертиза назначается для:

- установления подлинности подписи в документе (например, для ответа на вопрос: «Кем, самим Ивановым И.И. или другим лицом, выполнена подпись от имени Иванова И.И. в спорном документе?»);

- установления исполнителя неподлинной подписи (например, для ответа на вопрос: «Кем, Петровым П.П. или Сидоровым С.С., выполнена подпись от имени Иванова И.И. в спорном документе?»);

- решения вопроса: «Одним или разными лицами выполнены подписи от имени Иванова И.И. в нескольких документах?»;

- установления исполнителя рукописной записи (рукописного текста) в документе. В этом случае перед экспертом ставятся такие вопросы, как: «Не выполнен ли рукописный текст документа (или рукописные записи в определенных графах документа) Ивановым И.И.?», «Кем, Ивановым или Петровым, выполнены рукописные записи в документе?»;

- решения вопроса: «Одним или разными лицами выполнены рукописные записи в нескольких документах либо в конкретных графах (разделах) одного документа?».

Необходимость в назначении судебно-технической экспертизы по определению давности выполнения реквизитов документов возникает, если требуется:

- констатировать факт несоответствия времени составления документа или отдельных его фрагментов указанной в документе дате;

- установить время выполнения недатированного документа;

- отнести время составления документа к определенному периоду;

- выявить несоответствие дат и времени фактического выполнения документа и обозначенных в исследуемом образце;

- определить время абсолютной или относительной давности документа и его отдельных элементов;

- установить, в какой конкретно отрезок времени составлен документ и (или) его реквизиты;

- выявить, вносились ли в исследуемый образец изменения после его фактического составления (подписания);

- определить последовательность внесения реквизитов.

Не всегда в материалах дела есть подлинник документа, который требуется исследовать. Нужно понимать, что для проведения судебно-технической экспертизы по определению давности внесения реквизитов в документ необходимы только оригиналы соответствующих документов, так как в процессе экспертизы исследуются вырезки из штрихов подписей или оттисков печатей (штампов) на предмет наличия летучих растворителей (экспертиза проводится по методике, утвержденной Минюстом России и основанной на определении относительного содержания летучих растворителей в штрихах исследуемых реквизитов).

При этом происходит частичное повреждение документа, разрешение на которое эксперты запрашивают у суда или органа, назначившего экспертизу (в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», далее – Закон о государственной судебно-экспертной деятельности). Перед применением «разрушающих» методов обязательно проводится фотосъемка документа и непосредственного объекта исследования с соблюдением правил судебной фотографии: изготавливаются фотоснимки общего вида документа и детальные снимки объектов, которые уничтожаются или повреждаются (например, подписи или оттиска печати, штрихи которых вырезают для исследования).

Что касается почерковедческой экспертизы, то для получения наиболее точных ответов на поставленные вопросы также лучше передать экспертам подлинник документа, однако его отсутствие не столь критично, как для судебно-технической экспертизы, – почерковедческое исследование может быть проведено и по копии – как бумажной, так и электронной. В этом случае при принятии решения о целесообразности производства почерковедческой экспертизы по копии документа необходимо учитывать особенности ее назначения и проведения. Основная особенность состоит, в частности, в том, что результат экспертизы и выводы не дадут ответа на вопрос, существует ли вообще такой документ, копия которого исследовалась. При поступлении на экспертизу копии документа эксперт исследует не саму подпись (запись), а ее изображение, поэтому не может установить способ выполнения подписи в оригинале документа и определить, применялись ли технические средства и приемы для ее воспроизведения и не выполнено ли изображение подписи в представленной копии путем монтажа.

Кроме исследуемого документа (оригинала или копии) для производства почерковедческой экспертизы необходимо представлять образцы подписи (почерка) проверяемого лица и предполагаемых исполнителей спорной подписи. В соответствии с методикой исследования эксперту необходимы свободные или условно свободные и экспериментальные образцы.

Свободные образцы – это подписи в документах, выполненных до возбуждения уголовного дела. Главное требование, предъявляемое к таким документам-образцам, – достоверность. Факт выполнения в них подписей от имени проверяемого лица не должен вызывать сомнений (то есть должен подтверждаться самим лицом при наличии достаточных объективных данных о том, что подпись выполнил именно он). При этом важно помнить, что человек может иметь несколько вариантов подписи, которые иногда значительно различаются, и использовать тот или иной вариант в зависимости от ряда факторов, таких как значимость документа, условия выполнения подписи (например, неудобная поза), место, отведенное в документе на подпись, пишущий прибор (перьевая ручка, шариковая, гелевая, капиллярная и т.д.), вид основы документа (бумага, картон, пластик и др.), подложка (твердая или мягкая) и т.д. В связи с этим при назначении экспертизы необходимо найти документы-образцы, максимально сопоставимые с исследуемым по перечисленным параметрам. При невозможности представления свободных образцов на экспертизу могут быть взяты условно свободные образцы – документы, изготовленные уже после возбуждения уголовного дела, но не специально для производства экспертизы (например, объяснения, ходатайства, заявления, подписи (записи) в протоколах следственных действий).

Экспериментальные образцы – образцы, отбираемые следователем (судом) у проверяемого лица специально для проведения экспертизы. Они необходимы для проверки достоверности свободных образцов – то есть позволяют убедиться, что их выполнил проверяемый. Основное требование к экспериментальным образцам – максимально соответствовать исследуемой подписи (записи) по условиям выполнения (сидя, стоя, выполнение подписи в документе, размещенном на наклонной поверхности, по виду пишущего прибора и основы документа, наличию в документе линий графления и т.д.).

При производстве экспертизы рукописных записей необходимо, чтобы в образцах повторялся буквенный состав исследуемых записей. Особенно это важно при исследовании кратких записей из одного-двух слов. Если исследуемая запись включает цифровые обозначения, то в образцах они обязательно должны быть.

Особую значимость экспериментальные образцы приобретают, когда спорная запись выполнена измененным почерком («непривычной» рукой, печатными буквами). В этом случае среди экспериментальных образцов обязательно должны присутствовать элементы, выполненные таким же образом.

Эксперт вправе ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для проведения исследования, и в случае недостаточности материалов для подготовки заключения может отказаться от проведения экспертизы, о чем он обязан заявить письменно с обоснованием причин отказа.

Анализируя экспертное заключение, имеет смысл обратить внимание на следующие аспекты, особенно если защитник и его доверитель не согласны с выводами эксперта.

Экспертиза должна быть осуществлена в соответствии с требованиями УПК РФ и Закона о государственной судебно-экспертной деятельности, а также с соблюдением методики соответствующего исследования. В связи с этим при оспаривании заключения необходимо обращать внимание как на процессуальные нарушения (основание и порядок назначения экспертизы, порядок ее производства, квалификацию эксперта, даты начала и окончания производства, его приостановления и возобновления, использование поверенного измерительного оборудования и т.п.), так и на методические. Для выявления последних целесообразно обратиться в экспертную организацию, которая проведет рецензирование оспариваемого заключения. Эксперт, обладающий соответствующей квалификацией и опытом работы, установит, правильно ли выбрана методика исследования, допущены ли какие-либо нарушения методики, в полном ли объеме проведено исследование, соблюдены ли правила применения того или иного метода, обоснованны ли выводы.

Так, при рассмотрении одного из дел была проведена экспертиза по установлению давности выполнения документа. При рецензировании заключения эксперта в сторонней экспертной организации было установлено, что вывод о периоде выполнения документа сделан на основании результатов применения метода исследования, не предусмотренного ни одной методикой определения давности и предназначенного для решения других вопросов. Кроме того, даже при применении этого метода эксперт допустил многочисленные нарушения и отступления от правил. Таким образом, экспертиза проведена с нарушением методики исследования, а выводы, содержащиеся в заключении эксперта, необоснованны и ошибочны.

В другом случае эксперты-рецензенты выявили, что исследование проводилось по несуществующим методикам – в списке использованной литературы эксперт указал одни источники, а фактически проводил исследование, свободно интерпретируя и цитируя другие литературные данные, что в дальнейшем повлияло на его выводы. Этот факт также был отражен в рецензии, и суд критически отнесся к сформированным в заключении выводам.

После получения заключения эксперт может быть вызван на допрос. Чаще всего ему задают вопросы относительно выбора конкретной методики и соблюдения ее требований в процессе производства экспертизы, а именно:

- пригодность объекта исследования к использованию выбранной методики;

- примененные методы исследования, их достаточность для ответа на поставленные вопросы, порядок применения конкретного метода;

- соблюдение этапов исследования;

- достаточность по количеству и качеству представленных на экспертизу образцов и т.п.

При подготовке к допросу эксперта адвокату-защитнику следует опираться на результаты рецензирования заключения и ставить вопросы в отношении выявленных нарушений методики, параллельно готовясь заявить мотивированное ходатайство о назначении дополнительной или повторной судебной экспертизы.

В целом необходимо крайне внимательно и обоснованно подходить к вопросу назначения судебной экспертизы, поскольку, несмотря на то что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, именно экспертное заключение может стать одним из основных доказательств в ходе судопроизводства.

Зурабян Артур

Адвокат АП Московской области, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража ART DE LEX

Недобросовестность нужно доказать

Арбитражный процесс

Исключение из ЕГРЮЛ не влечет «автоматически» ответственность учредителя по неисполненным обязательствам юрлица

15 марта 2023

Вся информация, размещенная на сайте, в том числе сведения о цене оказываемых услуг, не является публичной офертой. Условия оказания соответствующей услуги, в том числе её стоимость, определяются индивидуально на момент заключения договора, в зависимости от сложности поставленных задач и количества объектов для исследования. Уточнить стоимость можно, направив заявку на адрес электронной почты.

Экспертиза давности (техническая экспертиза документа) – это востребованный вид исследования в гражданских и уголовных делах. Его цель — установить или опровергнуть подлинность спорного документа, основываясь на несовпадении даты, указанной на нем, и времени, когда на самом деле был создан документ.

Какие методы применяют эксперты в своей работе?

При проведении экспертизы специалисты используют утвержденную Минюстом «Методику определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. . Это единственная научно-обоснованная методика, позволяющая объективно и всесторонне решить поставленные перед экспертом задачи.

Опытные эксперты

150 аккредитованных и сертифицированных специалистов. Мы работаем более 10 лет в сфере экспертиз

Стоимость и сроки

Стоимость и сроки соответствуют утвержденным стандартам

Доверие

Нам доверили проведение более 5000 исследований и судебных экспертиз органы государственной власти

Допуски и сертификаты

Регистрация при Минюсте РФ, аккредитация в Росстандарте РФ, включены в списки судов для проведения экспертиз

Экспертизу проводят на основе физико-химических методов. В процессе используют специальное оборудование — газожидкостный хроматограф.

Для проведения анализа эксперту необходимо сделать из документа микровырезки штрихов. Важно это учесть, и перед экспертизой сделать копию документа.

Какие вопросы можно поставить перед экспертом?

- Соответствует ли дата составления документа, указанная на нем, истинному возрасту документа?

- Есть ли признаки более позднего внесения поправок в спорный документ?

- Возможно ли, что подпись в документе выполнена пишущими веществами, произведенными в недавнее время (несколько лет)?

- Возможно ли, что документ определенной давности был подписан именно такими пишущими средствами?

- Какова очередность внесения обязательных реквизитов спорного документа?

- Мог ли спорный документ быть создан раньше определенного года?

- Какова давность нанесения оттиска печати в спорном документе?

- Какова очередность нанесения пересекающихся штрихов и/или оттисков в спорном документе?

- Могут ли различные части одного и того же рукописного документа иметь различную давность создания?

- Есть ли свидетельства добавления приписок, комментариев, исправлений, не совпадающих по давности создания с основным текстом документа?

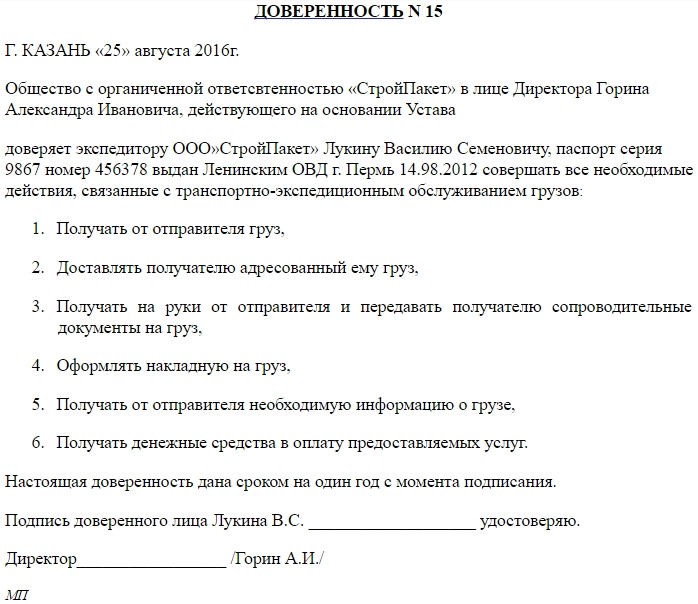

Что исследует эксперт?

Эксперт проводит исследование реквизитов документа, выполненных чернилами/краской:

- подписи;

- рукописные тексты (например, расписки, доверенности, бытовые договоры займа или аренды);

- оттиски штампов, печатей, штемпелей.

Мы не проводим анализ бумаги и печатного текста.

В процессе определения давности создания документа анализу подвергаются жидкие и полужидкие (вязкие) материалы, с помощью которых написан и/или подписан документ:

- пишущий состав гелиевых и шариковых ручек;

- краски для штемпельных подушек (для выполнения оттисков печати).

Когда прибегают к экспертизе давности?

Например, в ходе судебного разбирательства одна из сторон предоставила документы, якобы регламентирующие отношения сторон на момент совершения правонарушения. Другая сторона считает документы сфабрикованными, о чем заявляет в суде. Для разрешения этой ситуации необходимо провести экспертизу давности создания документов.

Экспертиза может проводиться по двумя направлениям:

- Анализ давности документа в целом. Специалист может установить, что представленный на экспертизу экземпляр выполнен примерно в то или иное время. Например, не позднее 2014 года.

- Исследование относительной давности отдельных частей документа. К такому исследованию прибегают, если есть подозрение, что документ был подписан позже (или раньше) написания основного текста, если в документ были добавлены фрагменты после его визирования и так далее.

Типовые вопросы эксперту

Давность нанесения оттиска печати:

- Соответствует ли время нанесения оттиска печати, расположенного по центру листа снизу в предоставленном на экспертизу документе, дате, указанной в документе? Если не соответствует, то в какой период времени нанесён оттиск?

- Имеются ли в оттиске печати, расположенном на последнем листе справа в представленном на исследование документе, признаки агрессивного (термического, химического, механического и иного) воздействия на реквизит?

Технико-криминалистическая (способ нанесения оттиска печати):

- Каким способом нанесён на документ оттиск печати (штампа)?

- Нанесён ли оттиск печати в исследуемом документе той же печатью, образцы оттисков которой представлены в качестве сравнительных?

- Нанесён ли оттиск печати в исследуемом документе той же печатью, клише которой представлено на исследование?

- Одной или разными печатями (клише) нанесены оттиски в исследуемом документе?

Способ изготовления печати:

- Каким способом изготовлена представленная на исследование удостоверительная печатная форма (печать, штамп, факсимиле)?

- Имеются ли в клише печати какие-либо изменения? Если изменения имеются то, когда они возникли и какое было первоначальное содержание клише печати?

Монтаж, подделка оттиска или самой печати:

- Каким способом нанесён на документ оттиск печати (штампа)?

- Нанесён ли оттиск печати в исследуемом документе клише печати или выполнен с использованием технических средств (воспроизведение оттисков с помощью компьютера и копировальной техники)?

- Каким способом изготовлена представленная на исследование удостоверительная печатная форма (печать, штамп, факсимиле)?

- Имеются ли в клише печати какие-либо изменения? Если изменения имеются то, когда они возникли и какое было первоначальное содержание клише печати?

Последовательность выполнения реквизитов (оттисков печати, текста, рукописных записей):

- Какова последовательность выполнения текста документа, рукописей и оттиска печати?

Экспертиза краски, которой нанесен оттиск:

- Нанесён ли оттиск печати в исследуемом документе той же штемпельной краской, что и образцы оттисков печатей, представленных в качестве сравнительных?

- Одной или разными штемпельными красками нанесены оттиски печатей в исследуемом документе?

- Нанесён ли оттиск печати в исследуемом документе той же штемпельной краской, что и образец штемпельной краски, представленный в качестве сравнительного?

- Одной или разными штемпельными красками нанесены оттиски печатей в различных документах, представленных на исследование?

Восстановление утраченного содержания оттиска печати в документе:

- Имеются ли в оттиске печати какие-либо изменения? Если да, то какое было первоначальное содержание оттиска?

- Каково содержание слабовидимого оттиска печати?

Есть вопросы?

Задайте их прямо сейчас!

Наши эксперты

по экспертизе давности

Как рассчитать стоимость экспертизы давности документа?

Вся информация, размещенная на сайте, в том числе сведения о цене оказываемых услуг, не является публичной офертой. Условия оказания соответствующей услуги, в том числе её стоимость, определяются индивидуально на момент заключения договора, в зависимости от сложности поставленных задач и количества объектов для исследования. Уточнить стоимость можно, направив заявку на адрес электронной почты.

Стоимость экспертизы зависит от количества объектов, представленных для исследования.

Рассмотрим пример:

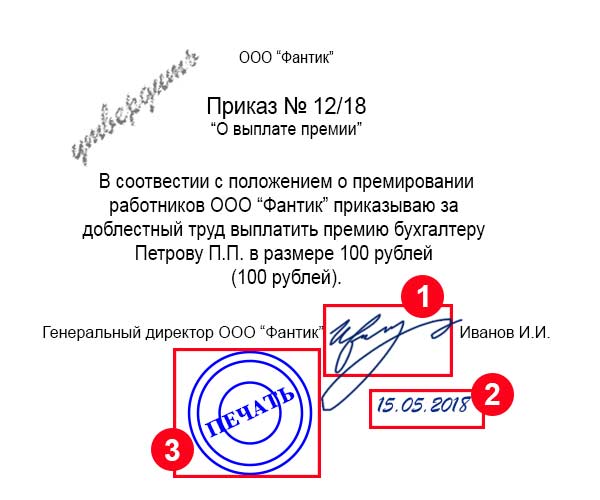

На исследование заказчик предоставил документ — приказ, в котором был печатный текст; запись карандашом; подпись и дата, выполненные от руки, и оттиск печати.

Основной метод исследования – это метод газожидкостной хроматографии. Экспертиза давности проводится только в отношении рукописного текста, подписи, оттисков печати, то есть реквизитов, выполненных с использованием шариковой пасты, гелевых чернил, штемпельной краски.

Не являются объектами данной экспертизы: печатный текст, а также пометки и записи, написанные карандашом. Экспертиза проводится ТОЛЬКО по оригиналам документов.

На этом документе может быть исследовано только 3 объекта:

1 — подпись;

2 – дата;

3 – оттиск печати.

Все эти объекты могут быть исследованы для установления давности документа. Таким образом, стоимость исследования будет складываться из стоимости исследования одного, двух или трех объектов.

ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ (за 1 объект)

| Вид исследования | Стоимость руб. | Консультация эксперта (без экспертизы) |

| Физико-химическая экспертиза по установлению срока давности написания, изготовления или подделки рукописного документа, подписи, записи | 50 000 | бесплатно |

| Объектами экспертизы являются: подпись, расшифровка подписи, рукописный текст, оттиски печати.

Итоговая цена (стоимость) экспертизы определяется путем умножения заявленного на исследование количества объектов (образцов подписи/рукописного текста/оттисков печати, штампа) на стоимость 1 объекта. Например, если необходимо исследовать две подписи на документе (давность их выполнения), то стоимость экспертизы будет рассчитана за 2 объекта. |

| Срок выполнения: Минимальный срок проведения 30 календарных дней. Данный срок не может быть сокращен, т.к. методика регламентирует это.

Однако, в случае, если документ был подвергнут агрессивному воздействию, или неправильно хранился, был умышленно испорчен, то проведение экспертизы давности невозможно. В этом случае исследование займет около 2-х недель. |

консультации и вопросы

по экспертизе давности

(800) 500-76-44

Часто задаваемые вопросы

по экспертизе давности

Как заказать услугу?

- Позвонить по телефону 8 (800) 500-76-44 — Единый номер для регионов. Наши эксперты вас бесплатно проконсультируют.

- Отправить письмо по email. В теме письма, пожалуйста, укажите город, ФИО, сотовый телефон, кратко сформулируйте задание и сроки.

- Направить заявку через форму обратной связи на сайте.

Как оплатить экспертизу?

Как получить заключение эксперта?

Заключение Вы можете получить любым удобным для вас способом:

- Лично в офисе;

- Почтой России. Доставка бесплатно;

- Курьерской службой. Доставка оплачивается исходя из тарифов курьерской службы.

Подробнее

Какие гарантии вы предоставляете?

- Учреждение аккредитовано при Минюсте;

- Деятельность компании застрахована;

- Наши услуги сертифицированы;

- Мы работаем в соответствии с требованиями законодательства;

- Конфиденциальность информации и сохранность материалов – гарантировано.

Мы вернем оплату, если судом признано заключение недопустимым доказательством.

Подробнее

Другие экспертизы

В 2020 году Институт судебных экспертиз и криминалистки провёл рекордное количество исследований по экспертизе давности созданий документов, в связи с чем подготовили данный материал для читателей Клерка.

Документ — важнейший информационный объект и правовая единица, удостоверяющая факт и волеизъявление юридического или физического лица. Официальный документ оформляется и удостоверяется в установленном порядке, в соответствии с ГОСТом.

Сведения в документе фиксируются в строго определенной форме (бланке). Бланк — это лист бумаги стандартного формата, на котором различными техническими средствами нанесены реквизиты: постоянные (название документа, данные об организации и пр.) и переменные (рукописные или машинописные записи, подпись, дата, печать и пр.).

Совокупность реквизитов позволяет установить аутентичность документа, т. е.:

- является он тем, чем должен быть;

- был ли создан или отправлен лицом, уполномоченным на это;

- был ли создан или отправлен в то время, которое в нём обозначено.

Оформление документа в установленном порядке является основным условием, благодаря соблюдению которого документ становится подлинным. Суды и иные органы госвласти воспринимают такой документ без дополнительной проверки факта (если это не является предметом спора) его направления (выдачи) правомочным субъектом.

Реквизиты придают документу юридическую силу.

В судах общей юрисдикции, уголовных судах и арбитражном процессе документы фигурируют как основные доказательства тех или иных фактов. Неудивительно, что изготовление доказательств (документов) «задним числом» — фактически позднее даты, которая стоит на документе — очень распространено. Фальсификация чаще всего встречается в делах о разделе имущества и наследственных делах, а также в делах о банкротстве.

Во всех случаях, когда суд нуждается в проверке заявления о фальсификации договоров, расписок, протоколов заседаний и других доказательств, он назначает экспертизу давности изготовления документа, написания текста или выполнения подписей, поскольку для этого требуются специальные познания.

- Что такое экспертиза давности изготовления документов?

- Давность чего исследуют?

- Кто этим занимается?

- Есть ли какие-то ограничения в исследованиях экспертов?

- Какова максимальная давность, которую может установить эксперт? Об этом читайте в нашей статье.

Что такое экспертиза давности изготовления документа?

Экспертиза давности изготовления документа — это разновидность судебно-технической экспертизы. Её могут проводить как в отношении документа в целом («абсолютная давность», например, на соответствие фактической даты изготовления расписки дате, на ней указанной), так и на предмет выяснения того, какая часть документа была выполнена раньше другой («относительная давность», к примеру, что было написано раньше — текст расписки или подпись под ней).

Экспертиза давности — это комплексное исследование. До момента исследования физико-химическими методами (например, с использованием специального оборудования — газохроматографа) эксперт проводит техническую экспертизу документа, чтобы установить наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия.

Эксперты должны обладать следующими профессиональными компетенциями: специальными знаниями в области судебно-технической экспертизы документа, а также иметь профильное (базовое) специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа.

Давность чего эксперты исследуют?

Экспертиза позволяет оценить давность:

- подписей и записей, выполненных от руки с применением письменных принадлежностей, к которым относятся гелевые, шариковые ручки, ручки-роллеры,

- оттисков штампов, факсимиле, печатей, нанесенных штемпельными красками,

- графических изображений и текстовых фрагментов, распечатанных на принтере чернилами для струйной печати.

Когда нужна экспертиза давности?

Экспертизу по установлению давности изготовления документов проводят в рамках судебной технической экспертизы материалов документов.

Назначают экспертизу давности реквизитов, когда нужно:

- установить факт несоответствия даты, времени реального подписания документа или внесения отдельных реквизитов дате и времени составления, указанной в документе;

- определить время абсолютной или относительной давности выполнения документа и его частей;

- установить факт выполнения документа или внесения отдельных реквизитов в конкретный период времени;

- установить, внесены ли изменения в реквизиты путем дописки, дорисовки после составления и подписания документа

Чтобы установить давность изготовления документов эксперт руководствуется научными данными. Методику он выбирает на свое усмотрение. Есть несколько запатентованных методик, в том числе разработанная в Минюсте «Методика определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» за авторством Тросмана Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгиной Н.А., Архангельской Н.М., Юровой Р.А.

Какие вопросы задают экспертам?

1. Соответствует ли проставленная на документе дата периоду его составления? (эксперт исследует все реквизиты документа)

2. Были ли внесены изменения первоначального содержания в исследуемом документе?

3. Какова давность внесения изменений первоначального содержания: дописок, дорисовок, допечаток в документе?

4. Подпись на документе проставлена в период составления документа или в иной период времени?

5. В какой хронологической последовательности были проставлены реквизиты на документе?

6. Каковы сроки давности проставления оттиска печати на бумаге?

7. Имеют ли написанные вручную части разные периоды давности написания?

8. Имеются ли признаки агрессивного термического, светового или химического воздействия на реквизиты документа?

Когда экспертизу давности не провести?

Физико-химический метод проведения исследования (Минюст рекомендует метод газожидкостной хроматографии), основанный на наличии в чернилах (пасте) ручек «летучих веществ», которые испаряются с определенной скоростью, имеет ряд ограничений:

- Пригоден для документов, хранившихся при температуре 20-25 С, при влажности 30-60%, при отсутствии источника света (в стопке документов, в шкафу).

- Пригоден для документов, фактически изготовленных за (по разным источникам) 1,5 −3 года до экспертизы максимум.

- Пригоден для документов, реквизиты которых выполнены как шариковой, так и гелевой (капиллярной) ручкой (то есть, чернилами). Однако, согласно п.6.1 Методики реквизиты, выполненные чернилами (например, для гелевых ручек) непригодны для исследования только тогда, когда возраст документа два года и более.

- Не пригоден в случае, если документ подвергали агрессивному, как правило температурному воздействию (из часто встречающихся на практике случаев: для ускорения исчезновения «летучих веществ» документы гладят утюгом через тряпку, сушат на батарее, располагают под настольной лампой и так далее).

- Предполагает разрушение документа (из часто встречающихся на практике случаев: злоумышленники вырезают штрихи, которые можно проанализировать).

А какова максимальная давность, которую могут установить эксперты?

Экспертиза давности документов — процедура технически сложная, однако, даже современный уровень развития науки не позволяет установить давность составления документа с точностью до дня.

В экспертной практике максимальная точность определения даты — полгода, при этом для относительно «свежих» документов.

Эксперт может сделать один из следующих выводов о том, что документ составлен:

- менее полугода назад,

- в период от полугода до года назад,

- в период от одного до двух лет назад,

- в период от двух до трех лет назад; более трех лет назад.

Как долго проводят экспертизу давности?

Особенностью производства экспертизы давности изготовления документа является длительный срок ее производства, что связано с существующими методиками ее проведения, предусматривающими длительный период исследования.

Длительность экспертиза давности в среднем составляет от 30 дней и до шести месяцев, без учета времени на получение дополнительных образцов.

Наши сотрудники подготовили для вас статью на данную тему, см.:

Экспертиза давности — процедура, объекты, методы, сроки и стоимость

Материал подготовлен коллективом Институт СЭиК г. Москва, Кутузовский пр.36, кор. 3, тел. 8(495) 789-36-38

Изготовление доказательств (документов) по гражданскому делу «задним числом» — то есть фактически позднее той даты, которая стоит на документе, достаточно распространено как в гражданском, так и в арбитражном процессе. В СОЮ часто используется по делам о разделе имущества супругов, в арбитражных судах – по делам о банкротстве.

Экспертиза давности (точнее судебно-техническая экспертиза документа) может проводиться как в отношении документа в целом («абсолютная давность», например, на соответствие фактической даты изготовления расписки дате, на ней указанной), так и на предмет выяснения того, какая часть документа была выполнена раньше другой («относительная давность», к примеру, что было написано раньше – текст расписки или подпись под ней?).

Эксперт дает заключение на основании результатов проведенных исследований, руководствуясь своими специальными знаниями (ст.7 ФЗ «О государственной экспертной деятельности в РФ»). Никаких нормативных актов, утверждающих использование конкретных методик для определения давности составления документов, на сегодняшний день не существует! Эксперт при определении давности составления документа руководствуется научными данными, которые выбирает по сути на свое усмотрение – существует некоторое количество запатентованных, но не имеющих серьезного научного обоснования, методик – на это нужно особое обратить внимание, когда экспертиза поручена не лаборатории Минюста, а сторонней организации.

На сегодняшний день общепризнанной и рекомендованной Минюстом является методика «Определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей», авторами которой являются Э.А. Тросман, Г.С. Бежанишвили, Н.А. Батыгина (метод газо-жидкостной хроматографии).

Я не эксперт-криминалист, а юрист-практик, поэтому не буду утомлять теоретическими вопросами об особенностях различных методов проведения этой экспертизы, а постараюсь дать практические рекомендации, которые определил для себя сам. Экспертиза давности изготовления документа достаточно дорогостоящая, поэтому нужно хотя бы примерно понимать, есть ли шанс получить оплаченный результат.

- Печать на документе – это хорошо! По той простой причине, что наличие печати дает возможность использовать наиболее точный метод исследования – криминалистический (печать, как физический носитель со временем изменяется – на ней появляются повреждения, прилипают микрочастицы, и, сравнив оттиск печати на документе с другими документами за данный период времени можно достаточно точно установить, когда печать фактически была поставлена).

- Если печати на документе нет, но есть рукописный текст и подпись (неважно, шариковой или гелевой ручкой выполнены эти элементы), то эксперт также может использовать и почерковедческий метод. Подпись человека изменяется с течением времени, поэтому сличение производится с образцами подписи за определенные периоды времени. Замечу, что на практике с использованием этого метода ни разу не сталкивался.

- Физико-химический метод проведения исследования (рекомендуемая Минюстом газожидкостная хроматография), основанный на наличии в чернилах (пасте) ручек «летучих веществ», которые испаряются с определенной скоростью, имеет ряд ограничений:

— пригоден для документов, хранившихся при температуре +20-25 градусов Цельсия, при влажности 30-60%, в отсутствие источника света (в стопке документов, в шкафу). То есть так, как и должен храниться документ в нормальных условиях.

— пригоден для документов, фактически изготовленных за (по разным источникам) 1,5 -3 года до экспертизы максимум. Потом «летучие вещества» исчезают и провести информативное исследование уже нельзя.

— пригоден для документов, реквизиты которых выполнены как шариковой, так и гелевой (капиллярной) ручкой (то есть, чернилами). На практике существует устаревшее мнение, что чернила для гелевых ручек не подлежат исследованию по данной методике! В этом можно легко убедиться в суде – фальсификаторы необычайно любят писать документы именно гелевыми ручками, в обычной жизни не очень удобными и редко применяемыми. Однако, согласно п.6.1 Методики реквизиты, выполненные чернилами (например, для гелевых ручек) непригодны для исследования только тогда, когда возраст документа два года и более! Текст, напечатанный на лазерном принтере для исследования не пригоден, только на струйном (если такие еще остались). Сама бумага на возраст не исследуется.

— не пригоден в случае, если документ подвергали агрессивному (как правило) температурному воздействию. Да, для ускорения исчезновения «летучих веществ» документы гладят утюгом через тряпку, сушат на батарее, располагают под настольной лампой и так далее.

— предполагает разрушение документа (штрихи для анализа попросту вырезаются из него, нужно не менее 3 штрихов при общей их протяженности от 30 мм)

Собственно, выводы:

— Ключевым условием успеха фальсификатора является количество времени, прошедшее после изготовления документа и до предъявления его на экспертизу. Чем дольше документ «отлежался» на полке (желательно от двух лет), тем меньше вероятность того, что эксперт установит дату его реального изготовления. И агрессивных методов воздействия не нужно. Поэтому, если есть основания полагать, что документ фактически изготовлен достаточно давно – от двух лет и более назад, то стоит всерьез подумать о целесообразности назначения (и оплаты!) экспертизы давности;

— Рукописный текст или подпись, выполненные гелевой, капиллярной ручкой для экспертного исследования заведомо не пригоден только тогда, когда возраст документа более двух лет. Поэтому, если оппонент, улыбаясь, представляет суду написанный как будто вчера документ, реквизиты которого выполнены гелевой ручкой – то это не повод опускать руки и отказываться от экспертизы! Яркий пример тому вот это судебное решение (экспертиза давности по черной гелевой ручке, причем фальсификатор был «в теме», ссылался на отсутствие методик определения давности по гелевым ручкам, но это не помогло — давность установили). Отмечу, что судьям любовь фальсификаторов к чернилам хорошо известна, поэтому и оценить такое «доказательство» они стараются соответственно (вне зависимости от проведения по делу экспертизы).

— Если документ готовили в спешке – например, ответчик просит приобщить к материалам дела расписку, которая в указанную в ней дату заведомо не составлялась, то «отлежаться» на полке этот документ явно не успел. Если же ответчик прибегнул к искусственному его состариванию (гладил утюгом, сушил под лампой или на батарее), то это обстоятельство эксперт установить сможет, причем достоверно. Поэтому можно всерьез подумать об экспертизе давности – вывод о агрессивном воздействии на документ (даже при невозможности установить дату его изготовления) равнозначен выводу о фальсификации доказательства. Пример – вот это определение АС Челябинской области по делу о банкротстве.

— Следует иметь ввиду, что никаких гарантий установления давности выполнения реквизитов документа даже при использовании методики Минюста, к сожалению, нет. Поскольку речь всегда идет о конкретном документе, где была использована определенная паста (чернила), который хранился определенным образом и подвергался определенному воздействию.

Примеры из практики, этот тезис подтверждающие:

- «В судебном заседании была допрошена эксперт которая пояснила: «При этом, самое интенсивное убывание в штрихах, выполненных пастами шариковой ручки, происходит в первые полгода, дальше идет менее интенсивное убывание, но оно имеет место. Когда возраст документа составляет примерно 1,5 года, компоненты просто «встают». Исследуемый документ не мог быть моложе года, полтора года». Решение суда здесь (а как же Методика, где ограничение до 2-х лет только для чернил, но не для шариковых ручек?!);

- «Между заключением первичной экспертизы (давности) от 20.09.2018г. и выводами о том, что подпись датируется в апреле-мае 2018 г., но не позже февраля 2018 г., прошло менее 8 месяцев, в свою очередь между заключением повторной экспертизы от 26.12.2018г. и выводами первичной экспертизы о том, что подпись датируется в апреле-мае 2018 г., но не ранее февраля 2018 г., прошло более 8 месяцев, а между заключением повторной экспертизы от 26.12.2018г. и датой, указанной в договоре 01.08.2017г. — 16 месяцев. Решение суда — здесь ( интересен тот факт, что эксперты определяли давность нанесения реквизитов именно «водорастворимыми чернилами» (а не шариковой ручкой)– в течение 6-8 месяцев с момента нанесения реквизитов «летучие вещества» еще были, а далее (9-12 месяцев) уже испарились. Итак, по чернилам срок определения давности — до 8 месяцев (в этом конкретном случае), вместо «до 2-х лет» (в Методике).

- «(пояснения истца): …Заключение эксперта о давности составления акта, данное экспертом <данные изъяты> не может быть принято во внимание, так как по сведениям иных экспертных учреждений дать заключение по черным гелевым ручкам, в том числе, которой был составлен акт об уничтожении, не представляется возможным, в связи с отсутствием методики. Просил его требования удовлетворить….Согласно экспертного исследования №*** от ДД.ММ.ГГ установлено, что рукописные записи в акте (протоколе) об уничтожении вещественных доказательств , датированные ДД.ММ.ГГ г., не соответствуют указанной в нем дате и выполнены не ранее ДД.ММ.ГГ.»решение суда здесь (разрушение бытового мифа о невозможности проведения экспертизы давности в отношении реквизитов, выполненных гелевой ручкой. Экспертиза давности по гелевой ручке вполне возможна!).

- «подпись от имени Литовченко А. Г. в графе: «ПРИНЦИПАЛ Литовченко А. Г.», является оригиналом, выполненным рукописным способом непосредственно на листе документа, чернилами для гелевых ручек ( гелевой ручкой)….Время выполнения штрихов исследуемой подписи от имени Литовченко А. Г. в графе: «ПРИНЦИПАЛ Литовченко А. Г.» -соответствуют периоду времени «сентябрь-октябрь 2011 года», что не соответствует дате, указанной в агентском договоре № — «ДД.ММ.ГГГГ». — Решение суда здесь (Вновь гелевая ручка, определена давность выполнения ею реквизитов, причем впечатляет срок — экспертиза проводилась в 2014 году, то есть, давность реквизитов определена на сроке более двух лет!).

Категория:

Решение этой задачи позволяет выявлять порядок выполнения определенных реквизитов в документе, факты изменения первоначального содержания документа, а также факты изготовления документа путем монтажа с использованием отдельных реквизитов, не принадлежащих этому документу.

О важности и актуальности задачи по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах свидетельствует то, что разработке и совершенствованию методик ее решения постоянно уделяется большое внимание как в нашей стране, так и за рубежом[1]

.

Имеются два подхода к решению задачи по установлению относительной давности выполнения реквизитов в документах. Первый подход заключается в установлении и сопоставлении времени выполнения каждого реквизита в документе, второй — в установлении хронологической последовательности выполнения реквизитов в документе.

В настоящее время имеется ряд методик определения времени выполнения реквизитов различными материалами (пастами для шариковых ручек, гелевыми чернилами, штемпельными красками, на пишущих машинах и цифровых печатающих устройствах). Возможности использования той или иной методики в каждом конкретном экспертном исследовании зависят от проверяемого периода выполнения документа, наличия (отсутствия) сравнительных образцов, особенностей рецептур материалов письма, условий хранения документов и других факторов.

На проходившей в Гааге (Нидерланды) в сентябре 2006 г. 4-й международной конференции по экспертизе документов «Современные технологии; экспертиза документов. Друзья и враги», в которой приняли участие эксперты из 34 стран, отмечалось, что из предлагаемых в настоящее время методик определения времени изготовления документов безоговорочно признана методика, основанная на определении в составе материалов письма растворителей путем термодесорбции и газовой хроматографии или хромато-масс-спектрометрии.[2]

Методика была разработана для определения времени выполнения записей пастами для шариковых ручек в конце 80-х — начале 90-х гг. в России коллективом экспертов под руководством Э. А. Тросман Всесоюзного научно-исследовательского института судебной экспертизы Минюста СССР, который впоследствии был переименован в Российский федеральный центр судебных экспертиз при Минюсте России (РФЦСЭ), и параллельно в иной модификации экспертом Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел СССР (ЭКЦ МВД) В. Н. Агинским. За прошедшие годы методика развивалась и совершенствовалась и в настоящее время применяется для исследования не только штрихов паст шариковых ручек, но и гелевых чернил, штемпельных красок, чернил дл, струйных принтеров. Кроме того, для определения времени выполнения печатных тек стов на печатающих устройствах различного типа и оттисков печатей применяются традиционные криминалистические методики сравнительного анализа[3].

Существенным ограничением возможностей применения первого подхода, заключающегося в установлении времени выполнения каждого реквизита в документе при проведении экспертных исследований, является то, что если невозможно определить время выполнения хотя бы одного из них, задача остается нерешенной или решенной не на необходимом диагностическом уровне. Например, если эксперту удалось установить время выполнения только одного из реквизитов, криминалистическая значимость данного им заключения как доказательства зависит от того, время выполнения какого из реквизитов удалось установить. В частности, при рассмотрении в судебном разбирательстве заключения эксперта, в котором сделан вывод о несоответствии времени нанесения оттиска печати в документе указанной дате, суд, как правило, принимает как контраргумент заявление о том, что документ был составлен в свое время, однако оттиском печати не был заверен из-за субъективных факторов (невнимательности или др.). В такой ситуации из-за невозможности сопоставления времени выполнения оттиска печати со временем выполнения остальных реквизитов в документе экспертное заключение теряет свое доказательственное значение.

Второй подход совершенно иной. Он заключается в установлении хронологической последовательности выполнения реквизитов в документе, т. е. определении, какой из реквизитов выполнен раньше, а какой — позже. При этом нет необходимости в определении времени выполнения каждого реквизита.

Возможности решения этой задачи зависят от вида, состава, цвета, способности к флуоресценции материалов письма, которыми выполнены реквизиты. Поэтому нет и не может существовать единой универсальной методики ее решения.

До последнего времени последовательность выполнения реквизитов в документах определяли путем установления взаимного расположения в документе штрихов реквизитов на участках их пересечения. В экспертной практике официально принятыми с научной точки зрения являлись такие методы решения этой задачи, как: оптическая микроскопия; влажное копирование; копирование с последующим изучением люминесценции полученных оттисков (адсорбционно-люминесцентный метод); сканирующая электронная микроскопия; профилирование.

Оптическая микроскопия при решении задачи по установлению последовательности выполнения реквизитов в документах применялась до настоящего времени, в основном, как метод предварительного исследования. Считалось, что микроскопическим методом по взаимному расположению на участках пересечения можно определять последовательность выполнения только очень узкой группы штрихов, а именно, карандашных штрихов с карандашными, со штрихами, выполненными через копировальную бумагу, или со штрихами, выполненными перьевыми ручками (при этом изучается характер уноса частиц красящего вещества карандашных штрихов на участках пересечения с другими штрихами). Однако такие объекты встречаются в экспертной практике крайне редко (в лаборатории судебно-технической экспертизы документов РФЦСЭ за последние пятнадцать лет такие экспертные исследования не проводились).

Влажное копирование и адсорбционно-люминесцентный метод длительное время считались базовыми при решении экспертных задач по установлению последовательности выполнения различных реквизитов в документах. Научно-исследовательская работа по разработке и внедрению этих методов проводилась в экспертных учреждениях нашей страны с 70-х до конца 90-х гг.[4]

В основе обоих методов лежит копирование участков пересечения штрихов реквизитов на увлажненный растворителем (системой растворителей) адсорбент и изучение полученных на адсорбенте оттисков. Суть копирования состоит в том, что при частичном переносе материалов письма штрихов на адсорбент на участке пересечения первым переносится штрих, лежащий сверху. В результате получаемая на адсорбенте картина последовательности выполнения штрихов должна наглядно показывать, какой из штрихов расположен сверху, а какой снизу.

Получаемые на оттисках участки пересечения штрихов изучаются либо при освещении обычным (белым) светом (в методе влажного копирования), либо при облучении интенсивным монохроматическим излучением в видимой области спектра (в адсорбционно-люминесцентном методе).

Так как интенсивность люминесценции красителей материалов письма, как правило, очень незначительна, при проведении исследования адсорбционно-люминесцентным методом необходимы мощные источники излучения, такие как луч лазера, или источники света, близкие по мощности к лазеру. В 2007 г. в качестве альтернативного лазеру источника излучения для наблюдения флуоресценции красителей в штрихах коллективом сотрудников ЛСТЭД РФЦСЭ, в том числе автором статьи, был разработан новый осветитель на светодиодах, близкий по мощности к полупроводниковому лазеру. Кроме того, для усиления картины люминесценции в настоящее время используются возможности цифровой обработки изображений (накопление, наложение и др.). Благодаря этим усовершенствованиям в последние годы удалось повысить эффективность использования адсорбционно-люминесцентного метода при решении задачи по установлению хронологической последовательности выполнения реквизитов в документах.

Наиболее сложным этапом при исследовании вышеуказанными методами является подбор условий копирования, а именно: адсорбента, растворителя (системы растворителей), продолжительности (времени) контакта, силы давления при контакте. Раньше в качестве адсорбентов использовались поливинилхлоридная пленка, желатиновый слой отфиксированной фотобумаги, а также мембраны с различными диаметрами пор, которые, кроме того, что являются адсорбентами, усиливают люминесценцию красителей материалов письма. В настоящее время наилучшим адсорбентом признаны мембраны «Milipor» производства США, марок GN или GS.

К сожалению, даже с учетом вида материалов письма пересекающихся штрихов, создателям методик не удалось разработать типовых схем исследования. В первую очередь это связано с огромным количеством рецептур однотипных материалов письма, а также с тем, что компоненты этих рецептур постоянно изменяются. В результате при каждом исследовании экспертам приходится подбирать условия копирования путем отработки их на модельных пересечениях. Процесс этот очень трудоемкий и требует наличия большой натурной коллекции различных материалов письма (ручек, штемпельных красок и др.).

Таким образом, при исследованиях методом влажного копирования или адсорбционно-люминесцентным методом эксперт сначала должен изучить состав и оптические свойства штрихов изучаемых реквизитов; после этого, подобрав материалы письма для выполнения экспериментальных штрихов, выполнить моделирование; отработать условия копирования на модельных пересечениях и только затем проводить исследование участков пересечений штрихов в документе. Учитывая, что применение методов копирования приводит к необратимому изменению первоначальных свойств изучаемых участков пересечений и невозможности их повторного исследования, а также то, что возможности эксперта провести несколько параллельных исследований ограничены (как правило, в исследуемом документе имеется только 1 или 2 участка пересечения реквизитов), эксперты часто испытывают затруднения в оценке получаемых результатов и формировании выводов.

Кроме того, именно при применении этих методов, как показала экспертная практика, немаловажную роль играет субъективный фактор (даже при мало различающейся технике проведения исследования разные эксперты могут оценивать получаемые результаты по-разному). В последние годы из-за низкого процента решаемости задачи по установлению последовательности выполнения пересекающихся штрихов методами копирования и необратимых последствий использования этих методов, многие эксперты стали отказываться от использования их в своей практике.

За рубежом с конца 70-х гг. основным направлением научно-исследовательской работы экспертов по разработке методов установления последовательности выполнения штрихов на участках их пересечения являлось использование для этих целей возможностей сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)’. Исследования по применению СЭМ для определения последовательности выполнения штрихов проводились и в РФЦСЭ на растровом электронном микроскопе «Cambridge Stereoscan 2» (Camscan 2, источник излучения — электронная пушка с вольфрамовым катодом).

Были получены хорошие результаты применения этого метода для определения последовательности выполнения штрихов на гетерогенных участках пересечений, а именно текстов, отпечатанных на пишущих машинах, матричных принтерах, или исполненных через копировальную бумагу, и рукописных записей, выполненных различными пишущими приборами (пастами для шариковых ручек, карандашами, чернилами). Однако, для установления последовательности выполнения штрихов на гомогенных участках пересечения, метод СЭМ в большинстве случае не давал однозначных результатов. В экспертных лабораториях Российской Федерации метод СЭМ не нашел широкого применения в первую очередь из-за того, что электронные микроскопы являются дорогостоящими. Однако за рубежом метод СЭМ широко применяется и успешно совершенствуется, особенно с появлением электронных микроскопов высокого разрешения, с полевой эмиссией, позволяющих при низких напряжениях (< 1мВ) получать стереоизображение высокого качества. Метод СЭМ является достаточно объективным и, пожалуй, единственный его недостаток в том, что для проведения анализа участки пересечения необходимо вырезать.

По мере развития технологий с появлением атомно-силовых микроскопов, где источником излучения является луч лазера (Digital instruments AFM series Nanoscope Ilia), был разработан метод установления последовательности выполнения штрихов на печатающем устройстве электрофотографического или ударного типа и рукописных штрихов на участках их пересечений. Метод АСМ, как и СЭМ, основан на изучении и анализе картины, наблюдаемой в результате сканирования поверхности участков пересечения.

Метод профилирования был разработан еще в конце 70-х гг. для установления последовательности выполнения двух пересекающихся штрихов, имеющих хорошо выраженный вдавленный рельеф (выполненных с нажимом). Метод основан на изучении микрорельефа поверхности штрихов на участках их пересечения с помощью щупового профилографа-профилометра. Получаемые на нем профилограммы представляли собой ломаную линию, изображающую глубину вдавленности штрихов в бумагу. Однако метод не получил распространения из-за трудностей, возникающих при оценке профило- грамм, получаемых в месте пересечения штрихов. Как показала практика, если давление в штрихах слабое или неравномерное (как, например, в наклонных штрихах), определить последовательность выполнения штрихов по получаемым профилограммам довольно затруднительно. Тем не менее, за рубежом с появлением лазерной профилометрии с использованием ЗО-технологии регистрации профилей этот метод получил новое развитие. Было предложено использовать метод лазерного профилометрирования для определения последовательности выполнения двух пересекающихся рукописных штрихов по следам давления с оборотной стороны бумаги’. Возможность получать 3D-изображения значительно упростила оценку наблюдаемой картины, однако ограничения в применении этого метода остались прежними.

В 2008 г. австралийскими экспертами совместно с учеными Сиднейского технологического университета был предложен новый способ установления последовательности выполнения штрихов на участках пересечения с использованием метода ИК-Фурье спектроскопии с использованием нарушенного полного внутреннего отражения (ИК- Фурье НПВО-спектроскопии) на приборе «Digilab Stingray (Randolph, MA), включающего FTSVOOO-спектрометр и микроскоп UMA 600). Однако хорошие результаты удалось получить только при исследовании участков пересечения штрихов тонера со штрихами, выполненными пастами шариковых ручек.[5]

Таким образом, каждый метод определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов имеет свои сложности и ограничения в отношении возможности применения его к различным реквизитам.

Именно поэтому до настоящего времени такая задача остается актуальной. И если за рубежом научно-исследовательская работа направлена большей частью на изучение возможностей применения новых передовых технологий для решения актуальных экспертных задач (независимо от того, имеются ли уже методики ее решения или нет), то российские эксперты, в первую очередь, занимаются изучением механизмов следообра- зования, признаков взаимодействия материалов письма, и затем уже поиском путей решения поставленных задач.

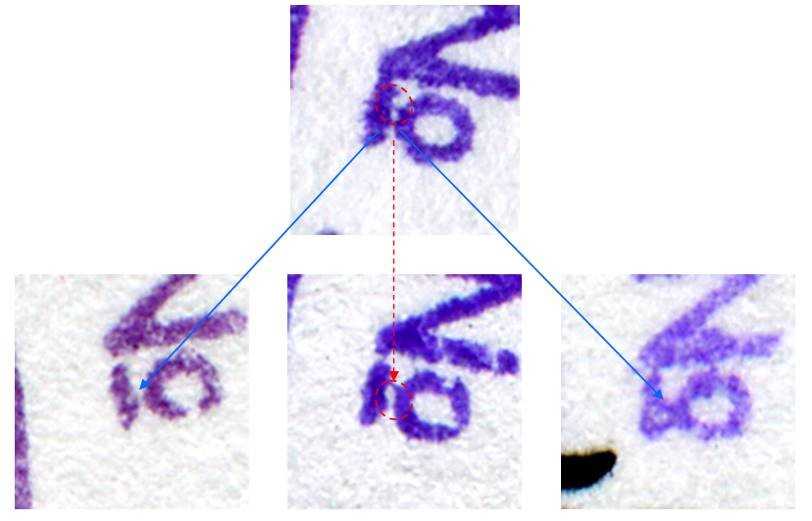

Учитывая все изложенное выше, в ЛСТЭД ГУ РФЦСЭ при Минюсте России под руководством автора с 2006 г. была вновь начата научно-исследовательская работа по разработке новых неразрушающих приемов и методов решения задачи по установлению последовательности выполнения реквизитов в документах.

Основным направлением проводимой работы стало изучение участков пересечения штрихов печатных текстов с рукописными штрихами или штрихами оттисков печатей (штампов), так как наиболее часто перед экспертами ставится задача по установлению в документах последовательности выполнения печатных реквизитов (текстов) и рукописных реквизитов (подписей, записей) или оттисков печатей (штампов).

В современных условиях в подавляющем большинстве тексты в документах выполняются на электрофотографических или струйных печатающих устройствах. В электрофотографических печатающих устройствах для печати используются тонеры, в струйных — чернила для струйной печати. Достаточно распространенные в 80-е и 90-е гг. пишущие машины и матричные принтеры в 2000-е гт. при составлении документов практически не используются. Рукописные записи в основном выполняются ручками с шариковыми или капиллярными стержнями, пастами для шариковых ручек или гелевыми чернилами.

Известно, что чернила для струйной печати, пасты для шариковых ручек, гелевые чернила представляют собой сложные смеси, компонентами которых кроме красителей, являются полимеры и высококипящие растворители (многоатомные, полиспирты, эфиры, полиэфиры и др.). В рецептурах чернил для гелевых ручек содержание полимеров и растворителей доходит до 40 %, в пастах — до 80 %. В чернилах для струйных принтеров содержание растворителей, которые обеспечивают необходимые вязкость, гомогенность и способность каплеобразования — 5-20 %. Поэтому при выполнении штрихов реквизитов этими материалами письма после их высыхания на поверхности штриха образуется тонкая органическая ггленка полимера. Тонеры — это сухие порошки, органической основой которых являются низкомолекулярные легкоплавкие смолы. При электрофотографической печати за счет кратковременного термоудара происходит оплавление поверхности тонера в штрихе, которая и является тонкой пленкой (образно, штрих, выполненный тонером, можно сравнить с тающим мороженым).

Целью проводимой научно-исследовательской работы был поиск метода, который позволял бы обнаружить эти пленки и дифференцировать, в какой последовательности они расположены в месте пересечения двух штрихов.

В последнее десятилетие очень большое внимание в научной литературе уделяется физическим процессам, происходящим на поверхностях жидкокристаллических мониторов при попадании на них света или при воспроизведении на них изображения, и поиску способов уменьшения радужных интерференционных и дифракционных эффектов, возникающих на их поверхности и мешающих визуальному восприятию изображения на экране.

Опираясь на известный факт возникновения явлений интерференции и дифракции света на поверхностях тонких пленок под воздействием светового излучения, в процессе проводимой работы подбирались условия, при которых оптические радужные эффекты на поверхностях цветных тонких полупрозрачных пленок становятся хорошо видимыми. Было установлено, что для наблюдения под микроскопом оптических эффектов на участках пересечения штрихов наиболее подходящими являются условия, при которых исследуемый объект облучается перпендикулярно направленным узким лучом света видимого диапазона спектра (так называемым белым светом) достаточной интенсивности.

Наиболее оптимальными для проведения такого рода исследований являются металлографические микроскопы, дающие возможность работы при увеличениях от 100 до 500 и более крат, такие как Leica DMI-5000 и Neophot-21 (Carl Zeiss). Интенсивность светового излучения в этих микроскопах высока за счет того, что объект освещается проходящим через линзу объектива лучом света, направленным перпендикулярно объекту. Для регистрации наблюдаемой картины использовалась насаженная на микроскоп цифровая фотокамера. При исследовании участков пересечения оптимальным является увеличение 100-200 крат.

Проведенными исследованиями участков пересечения штрихов, выполненных различными материалами письма, было установлено, что определять последовательность их выполнения на основании наблюдения оптических эффектов удается при выполнении следующих условий:

— один из пересекающихся штрихов обязательно должен иметь черный цвет и равномерно поглощать свет видимого диапазона;

— оба пересекающихся штриха при нанесении на бумагу должны образовывать на ее поверхности тонкую органическую пленку.

В этом случае если штрих, образующий тонкую полупрозрачную цветную пленку, выполнен поверх черного штриха, в описанных выше условиях по всей его площади на черной поверхности будет наблюдаться яркое радужное окрашивание от желтого до красного цвета, которое появляется вследствие усиления интенсивности отраженного света определенных длин волн. Если же черный штрих расположен поверх штриха, образующего тонкую полупрозрачную цветную пленку, на участке пересечения радужного окрашивания не наблюдается, черный штрих воспринимается лежащим сверху.

Результатом проведенной работы явилась разработка новой методики, которая позволяет устанавливать последовательность выполнения печатных текстов, выполненных на печатающих устройствах электрофотографического или струйного типа, и рукописных записей, подписей, выполненных пастами для шариковых ручек или гелевыми чернилами.[6]

Применение этой методики также позволяет успешно решать задачи по установлению последовательности выполнения двух рукописных записей, одна из которых выполнена черными гелевыми чернилами, а другая цветными (синими или фиолетовыми) гелевыми чернилами или пастой для шариковых ручек. Иногда, в зависимости от наличия в рецептуре штемпельной краски достаточного количества полимера, удается решать также задачу по установлению последовательности выполнения печатных текстов и оттисков печатей (штампов).

В рамках научно-исследовательской работы проводились также исследования и была доказана возможность установления последовательности выполнения в документах рукописных реквизитов (пастами, гелевыми чернилами) и реквизитов, выполненных электрофотографическим способом, при отсутствии участков их взаимного пересечения.[7]

Методика такого исследования основана на изучении в месте расположения рукописных штрихов «фоновых» микрочастиц тонера, остающихся на листе документа после электрофотографической печати. При исследовании поверхности микрочастиц тонера необходимо увеличение от 400 до 600 крат.

Следует отметить, что, как и на участках пересечения, микрочастицы тонера независимо от того, находятся они на рукописном штрихе или под ним, воспринимаются лежащими сверху.[8]

Однако, в случае если «фон» был нанесен на лист до выполнения рукописных реквизитов, на поверхности микрочастиц тонера можно наблюдать оптические радужные эффекты в виде яркого неравномерного цветного окрашивания (перелива) поверхности микрочастиц тонера.

Если же «фон» был нанесен на лист после того, как на нем бьши выполнены рукописные реквизиты, микрочастицы тонера сохраняют свой первоначальный вид — либо выпуклых объемных зерен разной формы черного цвета с глянцевым блеском, либо приплюснутых объемных частиц разной формы серо-черного цвета с блеском (в зависимости от рецептуры тонера и функциональных особенностей печатающего аппарата).

Использование нового методического подхода значительно расширяет возможности решения задачи по установлению последовательности выполнения реквизитов в документах. Кроме того, предлагаемая методика исследования является неразрушающей, что дает ей преимущество перед другими разработанными ранее методиками, и не требует приобретения дорогостоящего сложного оборудования.

Новый методический подход прошел в 2007-2008 гг. апробацию и решением научно- методического совета РФЦСЭ рекомендован к внедрению в экспертную практику.[9]

В настоящее время методика успешно применяется в экспертной практике как РФЦСЭ, так и ряда СЭУ Минюста России. Эксперты региональных лабораторий успешно проводят исследования на инверсионных микроскопах различных марок (в частности, на инверсионном микроскопе МИМ-7 Ленинградского оптико-механического завода ЛОМО).

Э. P. КОМАРКОВА

Удмуртский государственный университет

[1]Судебно-техническая экспертиза документов: Учеб.-метод. пособие. Вып. 5. /ВНИИСЭ. М., 1973; Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Вып. 3. РФЦСЭ. М., 1993. С. 51-99.

[2]Тросман Э. А, Черткова Т. Б. «Обзор докладов на IV Международной конференции Европейской рабочей группы по экспертизе документов (Нидерланды, 28-30 сент. 2006 г.) // Теория и практика судебной экспертизы. № 1. М., 2007.

[3]Попытки установить время выполнения реквизитов в документах другими методами (на основании временных изменений копировальной способности штрихов, свойств красителей, почерка) удавались пока только в отношении очень узких групп объектов и при соблюдении ряда жестких ограничений. Поэтому до настоящего времени эти методы имеют право на существование только как научные версии.

[4]Данилович В. Б., Онищенко А. А. Исследование пересекающихся штрихов ч. 1: Общая схема, методы и частные методики исследования. РФЦСЭ. М., 2003.

[5]Aita Khanmy-Vital, Sandor Kasas, Giovanni Dietler. The use of atomic force microscopy to determine the sequence of crossed lines // Problems of Forensic Sciences. Vol. XL VI. 2001.

[6]Торопова М. В. Новый метод решения задачи по установлению последовательности выполнения рукописных реквизитов и печатного текста в документах // Теория и практика судебной экспертизы. Вып. 2. М., 2006; Торопова М. В. Новый подход к решению задачи по установлению последовательности выполнения реквизитов в документах // Теория и практика судебной экспертизы. Вып. З.М., 2008.

[7]Toponoea M. В. Установление последовательности выполнения в документах реквизитов при отсутствии участков их пересечения // Теория и практика судебной экспертизы. Вып. 1. М., 2006.

[8]Можно наблюдать небольшое число частиц во впадинах (углублениях) между волокнами бумаги, но они непригодны для исследования.

[9]Информационный бюллетень «Аннотации научно-методических изданий, рекомендуемых для внедрения в практику СЭУ Минюста Российской Федерации». Вып. № 34 II Теория и практика судебной экспертизы. № 2 (10). М., 2008.

Экспертиза давности изготовления документа – частная задача технической экспертизы документов, состоящая в установлении времени изготовления документа или его отдельных реквизитов.

Задачи экспертизы давности изготовления документа:

- 1. Установление факта и способа агрессивного воздействия на документ, в том числе с целью его состаривания;

- 2. Определение времени выполнения рукописных реквизитов (текста, записей, подписей);

- 3. Определение времени нанесения на документ оттисков печатей, штампов, факсимиле;

- 4. Определение времени изготовления печатных текстов, изготовленных различными способами.

Экспертиза давности изготовления документа в Центре экспертных исследований ВНИИДАД проводится с применением разрушающих и неразрушающих методов:

- 1. Неразрушающие методы:

-

1.1. метод установления периода выполнения рукописных реквизитов, основанный на исследовании симультанных (информативно-временных) признаков почерка или подписи исполнителя, устойчиво проявляющихся в определенный период и не проявляющихся в другой период времени.

Условия применения метода:- отсутствие необычных условий исполнения подписи;

- отнесение подписей к письменной реализации конкретного исполнителя;

- достаточная информативность подписей;

- достоверность, достаточность и сопоставимость свободных образцов подписного почерка. Свободные образцы должны быть выполнены максимально близко к дате выполнения исследуемых подписей, записей, а также до и после указанной даты.

-

1.2. метод установления периода нанесения оттисков печатей и штампов, основанный на исследовании их эксплуатационных признаков, устойчиво проявляющихся в определенный период и не проявляющихся в другой период времени.

Условия применения метода:- оттиски нанесены одной печатной формой (печатью, штампом);

- достаточность свободных образцов оттисков печатей и штампов. Образцы должны быть выполнены в различный период времени: до, после и максимально приближено к дате нанесения спорного оттиска.

-

1.1. метод установления периода выполнения рукописных реквизитов, основанный на исследовании симультанных (информативно-временных) признаков почерка или подписи исполнителя, устойчиво проявляющихся в определенный период и не проявляющихся в другой период времени.

- 2. Разрушающие методы:

- 2.1. Методика, разработанная и используемая в Российском Федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ (Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А. Способ определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей), научную основу которой составляют знания закономерностей изменения состава и свойств компонентов материалов письма (высококипящих органических растворителей) в процессе их естественного старения и постепенного испарения. Изучение и моделирование динамики старения исследуемых реквизитов позволяет объективно и достоверно определить давность их выполнения. Данная методика в совокупности с другими методами позволяет решать вопрос установления давности в отношении текста, выполненного способом струйной печати, оттисков печатей и штампов, рукописных реквизитов. При исследовании давности документов производится незначительное видоизменение первоначального вида (частичное повреждение) предоставляемых объектов с целью отбора проб-вырезов, на производство которых необходимо разрешение субъекта назначения экспертизы.

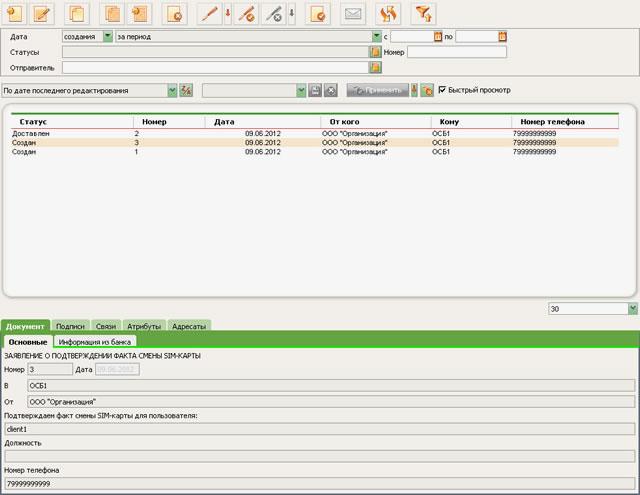

Типичные вопросы, ставящиеся на разрешение технической экспертизы документов по установлению давности изготовления документа:

- Соответствует ли давность составления Договора поставки б/н от 16 января 2016 года, дате, указанной в нем, а именно «16» января 2016 года? Если не соответствует, то когда Договор поставки б/н от 16 января 2016 года был изготовлен?

- Соответствует ли давность выполнения подписи от имени Иванова С.А. в Договоре займа от 1 марта 2019 года, дате, указанной в нем, а именно 1 марта 2019 года? Если не соответствует, то когда подпись от имени Иванова С.А. была выполнена?

- Соответствует ли давность нанесения оттиска печати ООО «Кант» в Договоре поставки от 12 февраля 2020 года, дате, указанной в нем, а именно 12 февраля 2020 года? Если не соответствует, то в какой период времени оттиск печати ООО «Кант» был нанесен в Договор поставки от 12 февраля 2020 года?

Стоимость судебной технической экспертизы документов по установлению давности изготовления документа:

| Вид объекта экспертизы | Объем нормо-часов* в зависимости от категории сложности объекта ** | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| Установление факта и способа агрессивного воздействия на документ (за один документ) | 16 | 32 | 64 | более 64 |

| Установление давности изготовления/выполнения реквизита документа с использованием неразрушающих методов (за один реквизит) | 30 | 60 | 90 | более 70 |

| Установление давности изготовления/выполнения реквизита документа с использованием разрушающих методов (за один реквизит) | 45 | 70 | 90 | более 90 |

| Рецензирование заключения эксперта | 25 | 50 | 90 | более 90 |

В таблице указаны максимальные затраты времени на производство одной экспертизы (количество часов)

* Стоимость 1-го нормо-часа при производстве судебной экспертизы и экспертного исследования составляет 950 рублей

** Категория сложности устанавливается заведующим Центром экспертных исследований в ходе предварительного изучения документов.