В 5 в. до н.э.

уже строились театры в Афинах ( и только

там!). С 4 в. до н.э. будут строить театры

уже по всей Греции. Театр делится на

места для зрителей и сценическое

пространство.

Говоря о

театре можно говорить о законах восприятия

и философско-религиозной модели мира.

Пространство

зрительного зала любого театра отражает

социальную модель данного общества.

У нас сейчас

театр напоминает кинотеатр (Современник).

Их начали строить при Хрущеве. Этот

театр напоминает модель буржуазно

демократического общества, где все

равны и всем одинаково плохо видно.

Есть театры,

отображающие монархическую модель

общества. Там от цены билета зависит

выбор места и качество просмотра (партер,

балкон, Ложа бенуара) (Вахтанговский,

малый)

Древнегреческий

зал был таким:

Основным

сценическим местом была круглая площадка

– орхестра. Места для зрителей (тэатрон

— вижу, смотрю) располагались подковой,

вокруг этой орхестры и шли чашей вверх.

Театры обычно строили на скалах, и

верхние ряды располагались в пароде.

Они были вырублены в скалах. Зрители

были как часть мира и это было символично

по отношению к тому, что они смотрели и

в чем участвовали.

В Афинах в 5

в. до н.э. была афинская демократия. Это

когда все свободнорожденные граждане

(не рабы) — мужчины Афин принимают участие

в управлении государством. Площадь-

Агор место проведения таких политических

мероприятий. Когда собирается народ

на такое собрание, выбирается тиран

(выборная должность. Он исполняет волю

народа) Перикл был тираном в Афинах.

Места зрителей

имеют вид ступеней. В нем все равны.

Такое месторасположение дает возможность

не только видеть орхестру и скену, но и

людей сидящих напротив. Поведение

человека становится публичным, прилюдным.

И тогда он и рассматривается не с точки

зрения его личных желаний, а в контексте

гражданских доблестей. Его достоинство

– это достоинство социальное. У человека

как бы нет его интимного мира. Нет уголка,

куда он мог укрыться и вести себя, как

ему хочется.

Вот в России

17 века были каменные палаты, такие

маленькие норки, мир, в котором люди

могли укрыться. А Греческий мир весь

открыт. Они жили при коммунизме. Жизнь

людей проходила или на форуме (площадь)

или в термах, типа бани. Там общались,

читали тексты, или в театре. Везде были

публичные здания. А жилье было крошечным

не существенным. Человек был ориентирован

на социальные доблести — на понятие

морали, закона…

В театре была

великолепная акустика. Греки были

отличными математиками и могли высчитывать

пропорции. Все строения рассчитаны на

средний человеческий рост. Все было

сообразно и гармонично, без излишеств.

В театр помещалось 3 тысячи человек,

хотя он не выглядит таким огромным.

Как и зрительный

зал, сценическое пространство любой

эпохи отражает философски- религиозную

модель общества.

Сценическая

площадка состоит из орхестры (танцую и

пою) и скены (дом Бога)

В центре

орхестры – алтарь (жертвенник). И

спектакль начинался с того, что в жертву

на этом алтаре приносилось животное.

Алтарь окроплялся кровью, и все участники

этого мероприятия должны были причаститься

кусочком сырого мяса жертвенного

животного. Это и есть обряд. Мы приносим

в жертву живую душу, чтоб живую душу

воспроизвести.

Кастелуччи

(спектакль с плачущим младенцем)

Весь натурализм

сегодня на сцене не имеет отношения к

искусству и к обряду тем более.

Вообще греки

не любили кровь на сцене, и до сих пор

ведутся споры, было ли жертвенное

животное, вернее убивали ли его?

Античные

города были маленькие и походили на

поселки и понятие Родины было для них

физически осязаемым.

Орхестра —

круглая. Символ вечности, хоровод. Круг

есть в культуре каждого народа.

В Индии до

начала 20 века был праздник, который

запретили. В определенный день, люди

шли на свалки находили свежие тела

покойников и вставали в круг поочередно

— живой, мертвый…Этот круг, пел, танцевал.

Это означало вечное движение жизни итд

Орхестра

символ вечного движения и в центре –

алтарь. По касательной к орхестре

строился домик – скена (палатка, но

прямого перевода нет). Вообще это

переносной храм, который строится для

Бога. Это именно дом в виде храма. Только

не большой. В отличие от христианского

храма, в храм языческий люди не имели

право входить. Это дом Бога. Только в

случае смертельной опасности человек

мог скрыться там. И убить его уже не

могли. Христианский же храм это корабль,

который везет человека к спасению. У

христиан храмы украшались внутри и

превращались в символ мироздания. Храм

язычников пуст. Из храма (скены) на

орхестру вела лестница (проскений).

Во время

спектакля актер стоял на проскении. Он

выходил из скены и оставался на проскении,

не выходя на орхестру. Актер оказывался

в точке пересечения вечности и храма.

Справа и

слева от скены делались флигели –

пристройки (параскении. Пара- значит

около). В них хранились костюмы, маски,

театральные машины. Это были своеобразные

карманы. Они продолжали движение, начатое

театроном. Замыкали подкову зрительских

мест. Между флигелями и театроном

оставались проходы (пАроды). По ним

сходились зрители в театр и шли на свои

места в зале. А во время действия из

одного Парода приходили некоторые

персонажи и уходили в другой парод.

Архитектура

театра диктует архитектонику текста.

Все античные

пьесы не являлись фактом литературы и

не предназначались для чтения. Эти пьесы

больше напоминали развернутые режиссерские

экспликации. Хранились они у автора,

который давал указания актерам, что им

делать. Так было в античности, так было

в средние века. Так было в эпоху

возрождения, так было вплоть до 18 века.

И сегодня читая тексты пьес, надо

понимать, что мы имеем дело не с

оригинальным текстом.

Как выглядел

актер в греческом театре.

На голове

его была маска, представляющая собой

не лицо, а голову с прической и головным

убором. Над лбом делался выступ-резонатор,

для звучания голоса. То что греческая

маска смеется или плачет- полный бред.

Маска в греческой трагедии выражает

только одно – страдание или ужас. Поэтому

у маски открыт рот, она как правило

кричит. Увеличив голову актера, гармоничный

грек не мог не увеличить все остальное.

Актеры вставали на специальные скамеечки

или надевали обувь-эмбаты или котурны.

Рост становился пропорционален голове,

а руки прятались под хитоном и плащом.

Костюм имеет знаковые цвета, ткани,

рисунки, покрой (это в истории культуры

продолжалось долго). По платью сразу

можно понять, кто перед вами. Это настолько

укоренилось, что вошло и в повседневную

жизнь. (в 19 веке купчиха не могла появиться

на балу в бархатном платье. Ее мужа могли

посадить за это или оштрафовать!)

Поэтому когда

в пьесах эпохи возрождения чтоб героя

не узнали, он переодевает лишь платье

и этого достаточно. Это не просто так.

Были 3 основных

цвета- синий, белый и красный (цвет

богов).

Рим при Юлии

Цезаре был аскетичным. Знатные дамы

имели право иметь 2 платья и 2 пары серег.

Обычаи раскрашивать себя, возлежать за

столами идет после того, как римские

легионы идут на восток. С востока в

Европу приходит эта изнеженность,

развращенность

Афинский

тиран Писестрат учреждает в 534 году до

н.э. первые дионисийские игры. Спектакли

проходили в форме состязаний. Они были

посвящены богам. Как и олимпийские игры.

Спектакли в Греции игрались 3 раза в

году. Все эти три раза были привязаны к

созреванию или убору винограда, то есть

к празднику бога Диониса (март, октябрь,

декабрь). К состязаниям допускалось 3

драматурга. Каждый должен был представить

4 пьесы (три из них трагедии и четвертая

– сатирова драма – это пьеса комедийного

характера, рассказывающая о жизни богов

в веселом виде). То есть каждый драматург

представляет тетралогию –некий цикл,

в котором мы четко видим страстную часть

и карнавальную. Состязания начинались

рано утром и заканчивались вместе с

световым днем. Зрители смотрели 12

спектаклей подряд. Антрактов не было.

В туалет ходили тут же. Люди приходили

с едой и горшками. Было жюри, которые

распределяли места (1,2,3) У каждого

драматурга был свой спонсор — хорег. Он

должен был организовать и профинансировать

4 спектакля.

Критерии

(содержательная сторона, актуальность

и художественная сторона)

Получивший

1 место- победитель, третье – проигравший.

В честь драматургов и актеров победителей,

в Афинах ставили памятники. По этим

стелам, мы можем понять общественное

мнение и вычислить, что было приоритетным.

Профессия

актера приравнивалась к профессии

жреца. Больше в истории театра к актерам

не будет такого отношения никогда.

В Риме уже

актерством занимались рабы. Но если

человек играет для удовольствия

бесплатно, такая игра ценится.

Росций-

знаменитый римский актер, игравший без

денег.

В европейской

культуре актеров даже не хоронили на

кладбище. Это люди сомнительные. На этой

профессии лежало проклятье, которое

снимут в середине 17 века. Церковь против

того, что актер играет чужими жизнями.

Это грех. Мы теряем цену собственной.

Вместе с

солдатами Александра Македонского по

миру шли актеры. И актерство распространяется

по миру.

В 5 в. до н.э.

в Греции возникает театр, трагедия и

комедия, а затем Афины в 4 в. до н.э. теряют

свою независимость, т.к. начинается

пелопонесская война, Афины сражаются

со Спартой. Спарта это монархическое

государство. Военная монархия. Никакого

театра там не было. Спартанцы побеждают

и в Афинах тоже устанавливается

монархическое правление, но с этого

момента театр начинает распространяться

по всему греческому миру. Строятся

театральные здания на манер афинских.

Начинается тиражирование идеи. В 4 в. до

н.э. начинает возвышаться другая часть

древней Греции. Это область Македония.

И царь Македонии Филипп, затем его сын

Александр совершают завоевательные

походы на Восток. Армия Александра

македонского доходит до Индии. И театр

тоже распространился до Индии. И к 3 в.

до н.э. театр становится фактом культуры

всего древнего мира.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Театр (от греческого “место для зрелищ”) ‒ это вид искусства, показывающий жизнь общества через драматическое действие в ходе игры актеров перед зрителями. Сложно представить современную культуру без театра. Он прочно вошел в нашу жизнь и имеет множество поклонников по всему миру.

История театра

Современный театр берет свое начало в Древней Греции. В VI веке до н.э. в честь бога урожая и виноделия Диониса в Афинах проводились празднества ‒ Дионисии. Они сопровождались шествиями ряженых с громкой музыкой. Божеству приносили в жертву козла, при этом хор людей, переодетых в сатиров, пел песни. Отсюда пошло понятие трагедии ‒ по-гречески “песнь козлов”. Во время празднеств шумные, пьющие вино компании греков шли к алтарю Диониса, что дало название комедии, от греческого “комос” ‒ веселое шествие и “одос” ‒ песнь. Во время Дионисий в Греции ставились спектакли и проводились конкурсы актеров и поэтов.

В 534 г. до н.э. драматург Феспис добавил к хору выступление одного актера. Он читал пролог, повествующий миф о боге Дионисе. Позже Херил и Френих добавили диалоги между хором и актером, а Эсхил и Софокл увеличили количество актеров до трех. Так стало возможно развитие действия. Для спектаклей начали создавать декорации и одевать актеров в костюмы и маски.

Пьесы строились на чередовании речевых партий с хоровыми. Пролог начинал трагедию и знакомил зрителей с героями, местом действия, предшествующими событиями. Затем звучала вступительная песнь хора (парод). Далее шло чередование выступлений актеров и хора. В трагедии обязательно присутствовал коммос ‒ совместная партия актера и хора, служащая для передачи эмоционального напряжения. Завершалась пьеса эксодом ‒ уходом хора и актеров со сцены.

В один день показывали три трагедии, которые были объединены общим сюжетом. Как правило, это были мифологические события, однако в них угадывались проблемы греческого общества. В комедиях разыгрывали житейские смешные ситуации, часто это была сатира на известных лиц и политических деятелей.

Расцветом древнегреческого театрального искусства считаются трагедии Софокла, Эврипида, Эсхила и комедии Аристофана и Менандра. Античные пьесы ставятся в современных театрах и не потеряли своей актуальности.

Театральное действие в Древней Греции

Театр был очень популярен в Древней Греции. Организацией театральных зрелищ занимался один из магистратов города (архонт). Он назначал состоятельного горожанина, который должен был оплатить расходы на хор, костюмы, декорации ‒ это считалось почетным и повышало популярность спонсора среди народа. Наиболее известен был театр, построенный в Афинах. Он вмещал около 17 тысяч зрителей.

Театральные действия проходили три раза в год, во время празднования Дионисий. Это были состязания драматургов, которые должны были представить по 4 пьесы: 3 трагедии и 1 сатириковую драму. Вечером исполняли комедии. Состязания длились 3 дня, под конец выбирались победители.

Поначалу вход на представления был бесплатным для всех, позднее была введена плата в 2 обола. Со времен Перикла в казне появилась специальная статья расходов на зрелища, из которой оплачивался вход беднякам.

Люди шли на представления семьями, запасаясь на весь день едой. Приходили в театр заранее, чтобы занять лучшие места и пообщаться с соседями. На комедии не допускались замужние женщины.

Актерское мастерство и костюмы

Актером в Древней Греции мог стать любой гражданин. Это считалось почетным. В греческой пьесе было только 3 актера, поэтому часто им приходилось исполнять по нескольку ролей, переодеваясь во время представления.

Актер должен был хорошо петь и декламировать, а также танцевать и жестикулировать. Женские роли исполнялись мужчинами. Актеры носили маски, изображавшие различных персонажей. Маски делали из дерева или из ткани, вымоченной в гипсе. Маска одевалась целиком на голову вместе с прической и бородой. Маски выражали разные эмоции: страх, скорбь, веселье, гнев. Если актер изображал реального человека, маска делалась похожей на его лицо, но в гротескной форме. Так, в комедии Аристофана “Облака” использовалась маска, изображавшая Сократа. Отверстие для рта и выступ на лбу служили резонаторами и помогали делать голос зычным. За один спектакль актер мог менять разные маски. Женские маски были белыми, а мужские темного цвета. Так же они различались по возрасту и социальному положению персонажа. Были маски, изображающие мужчин и женщин разного возраста, рабов, богов, мифических существ, силы природы и абстрактные понятия (зависть, смерть, безумие, вина и т.д.).

Для того, чтобы их было видно издалека, актеры носили обувь на высокой подошве ‒ котурны. Под одежду надевались накладки, чтобы создать объем в некоторых местах для комического или трагического эффекта. Костюм тоже имел значение. Актеры носили хитон с длинными рукавами, спускавшийся до пола, и плащи ‒ длинные или короткие. У комедийных актеров хитоны были короткие. Цари одевали пурпурные плащи, царицы ‒ белые с пурпурной каймой. Одежда изгнанников была грязно-белого цвета, черный считался цветом несчастий. Неудачники носили синие или зеленые плащи, а счастливые люди желтые или красные. Боги или герои выступали со своими узнаваемыми атрибутами: Аполлон с луком и стрелами, Геракл с палицей и львиной шкурой, старики с посохом, цари с жезлом и т.д.

Архитектура древнегреческого театра

Орхестра

В Древней Греции театр располагался на открытом пространстве. Он представлял собой круглую площадку (орхестру) и места зрителей, расположенные полукругом на склоне холма.

Изначально орхестра представляла собой место, где приносилось жертвоприношение Дионису. Впервые она появилась у склонов Акрополя в Афинах. На ней танцевали и пели дифирамбы в честь Диониса. В центре орхестры стоял жертвенник. На его ступенях играл флейтист-авлет или стоял актер-протагонист, отвечающий хору. Жертвенник оставался на своем месте и позднее, когда уже о культе Диониса не было речи, как дань традиции.

Места для зрителей ‒ театрон

Сначала люди просто сидели на склонах холма. Позднее для них были построены сиденья: деревянные, потом каменные. Они располагались полукругом вокруг орхестры. Внизу находились места для знати, почетных граждан и жрецов. Они могли быть с каменными спинками и балдахинами для удобства. Выше находились места для “среднего класса” и наверху для бедноты. Продольные проходы (пароды) делили места на сектора и на верхние и нижние места.

Скена

В V веке до н.э. позади орхестры появляется скена. Первоначально это палатка для переодевания актеров. Позднее скена представляет собой архитектурную конструкцию, примыкающую к орхестре и изображающую храм или дворец. Она представляет собой сценический задник. По бокам к скене пристраиваются проскении для улучшения акустики. В них хранился актерский реквизит, а также они использовались в качестве декораций. Греки использовали расписные декорации и механические машины в своих пьесах. Весь театр был построен таким образом, что в нем сохранялась отличная слышимость так, что на самых высоких местах люди слышали реплики актеров.

Древнегреческий театр был уникальным явлением, оказавшим огромное влияние на мировую культуру. Основные принципы античного театра используются и сейчас в драматургии. Тогда и в наше время, театр служил подобием зеркала, в котором общество могло разглядеть свои проблемы и недостатки.

С.И. Радциг

История древнегреческой литературы

Учебник. — 5-е изд. — М.: Высш. школа, 1982, 487 с.

Оглавление

Вместо предисловия……………………… 5

От автора ………………………….. 7

Введение

1. Предмет и значение литературы Древней Греции ………… 8

2. Методологические вопросы………………….. 10

3. Античное рабовладельческое общество Греции и периоды литературной истории……………………………. 14

4. Греческие племена и наречия…………………. 18

5. Язык древнегреческой литературы ………………. 20

6. Древнегреческая письменность и дальнейшая судьба памятников литературы … 22

7. Источники истории древнегреческой литературы…………. 25

Глава I. Истоки древнегреческой литературы

1. Народно-поэтическое творчество и мифология………….. 27

2. Сказки, басни (Эсоп), загадки и пословицы…………… 30

3. Народная песня, ее происхождение и формы ………….. 32

4. Сказания и песни о героях. Аэды и рапсоды. Гомериды……… 35

5. Греческое общество начала первого тысячелетия до н. э………. 40

Глава II. Поэмы Гомера

1. Сказание о Троянской войне………………….. 47

2. Содержание «Илиады»……………………. 48

3. Содержание «Одиссеи»…………………….. 52

4. Общий характер поэм ……………………. 56

5. Главные образы поэм ……………………. 61

6. Особенности эпического стиля …………………. 67

7. Язык и стих поэм ……………………… 74

8. Народность и национальное значение поэм Гомера………… 76

Глава III. Гомеровский вопрос

1. Вопрос об авторе поэм в древности………………. 79

2. История гомеровского вопроса в Новое время …………. 80

3. Современное состояние гомеровского вопроса ………….. 86

4. Время создания поэм…………………….. 89

5. Вопрос о личности Гомера ………………….. 93

Глава IV. Упадок героического эпоса. Дидактический эпос

1. Киклические поэмы …………………….. 94

2. Возникновение рабовладельческих государств-городов и упадок героического эпоса……………………….. 97

3. Так называемые «гомеровские гимны» …………….. 98

4. Пародии на героический эпос…………………. 99

5. Дидактический эпос и его социальные основы. Гесиод и его время …. 101

6. Гесиод и его поэмы. Поэзия труда и первые научные запросы…… 105

Глава V. Простейшие формы лирической поэзии

1. Революции VII—VI вв. до н. э. и социальные корни индивидуальной лирики … 109

2. Греческая лирика и ее формы ………………… 111

3. Элегия и ямб, их представители……………….. 112

4. Простейшие формы мелической поэзии. Алкей, Сапфо, Анакреонт. Анакреонтическая поэзия ………………………. 124

5. Сколии. Гномы и эпиграммы…………………. 132

Глава VI. Торжественная лирика

1. Хоровая лирика и связь ее с общественной жизнью……….. 134

2. Развитие хоровой лирики в VII—VI вв. до н. э…………. 135

3. Высший расцвет хоровой лирики. Пиндар……………. 140

4. Бакхилид. Упадок жанра эпиникия………………. 146

Глава VII. Начало науки и прозаической литературы

1. Экономический расцвет ионийских городов и начало прозы ……. 150

2. Первые греческие философы…………………. 152

3. Диалектическая философия Гераклита и зачатки художественной прозы …. 154

4. Философы-поэты ……………………… 156

5. Первые географы и историки-логографы ……………. 158

Глава VIII. Происхождение драмы и театра

1. Основные свойства драматического жанра……………. 160

2. Происхождение греческой драмы и ее виды ………….. 161

3. Первые трагические поэты и общий характер греческой трагедии….. 165

4. Организация драматических представлений …………… 169

5. Устройство греческого театра. Театральные приспособления. Актеры и публика …. 170

Глава IX. Эсхил

1. Эсхил — «отец трагедии» и его время……………… 177

2. Биография Эсхила……………………… 180

3. Произведения Эсхила ……………………. 181

4. Социально-политические и патриотические воззрения Эсхила……. 188

5. Религиозные и нравственные взгляды Эсхила………….. 191

6. Вопрос о судьбе и личности у Эсхила. Трагическая ирония ……. 194

7. Хор и актеры у Эсхила. Структура трагедии ………….. 195

8. Образы трагедий Эсхила…………………… 197

9. Язык Эсхила……………………….. 201

10. Оценка Эсхила в древности и его мировое значение ………. 202

Глава X. Время Софокла и Эврипида

1. Расцвет афинского государства и демократии при Перикле…….. 204

2. Строительство и художественная жизнь…………….. 206

3. Общественные и художественные идеалы эпохи Перикла ……. 207

4. Социальные изменения в период Пелопоннесской войны……… 208

5. Основные течения научной и общественной мысли ……….. 210

6. Политическая литература…………………… 216

7. Начало ораторского искусства ………………… 217

Глава XI. Софокл

1. Биография Софокла …………………….. 222

2. Произведения Софокла……………………. 223

3. Социально-политические воззрения Софокла…………… 227

4. Религиозно-нравственные воззрения Софокла ………….. 230

5. Вопрос о судьбе и личности у Софокла…………….. 231

6. Общий характер творчества Софокла ……………… 235

7. Образы трагедий Софокла ………………… 237

8. Язык Софокла……………………….. 242

9. Национальное и мировое значение Софокла ……………. 244

Глава XII. Эврипид

1. Биография Эврипида…………………….. 246

2. Произведения Эврипида …………………… 247

3. «Философ на сцене». Социально-политические воззрения Эврипида … 254

4. Религиозно-нравственные воззрения Эврипида………….. 258

5. Общий характер творчества Эврипида …………… 261

6. Образы трагедий Эврипида………………….. 266

7. Речи действующих лиц и язык трагедий Эврипида ……….. 271

8. Национальное и мировое значение Эврипида ………….. 272

9. Второстепенные трагические поэты. Трагедия «Рес»……….. 273

Глава XIII. Древнейшая греческая комедия и Аристофан

1. Первичные формы комических представлений………….. 275

2. Комедия в Пелопоннесе и в Сицилии. Эпихарм. Мелкие комические жанры: мимы и флиаки ………………………. 277

3. Возникновение «древней» аттической комедии. Ее характер и социальная основа…………………………… 279

4. Аристофан — «отец комедии» и его произведения ………… 282

5. Социально-политические и религиозные воззрения Аристофана….. 287

6. Литературные взгляды Аристофана ……………. 293

7. Драматургия Аристофана…………………… 297

8. Действующие лица в комедиях Аристофана…………… 300

9. Язык комедий Аристофана………………….. 305

10. Значение Аристофана в мировой литературе ………….. 307

Глава XIV. Греческая историческая проза

1. Основные жанры прозаической литературы…………… 309

2. Геродот и его «Музы». Научное и художественное значение его истории … 310

3. Фукидид и его исторический труд. Документальность. Рационализм. Художественная сила……………………….. 313

4. Ксенофонт и его сочинения. Лаконофильство и монархические идеалы. Художественное значение его трудов ……………….. 317

5. Продолжатели дела первых историков …………….. 321

Глава XV. Кризис IV в. до н. э. и переход к эллинизму

1. Борьба за гегемонию и кризис рабовладельческого строя в IV в.до н. э. . . 322

2. Упадок гражданских чувств и реакционные течения в искусстве . . . 324

3. Новые формы лирики. Поэзия Тимофея, Антимаха и др……… 325

Глава XVI. Расцвет ораторского искусства

1. Лисий. Мастерство рассказа и обрисовки характеров. Исей…….. 328

2. Исократ и его школа. Ораторская публицистика…………. 331

3. Жизнь и деятельность Демосфена………………… 334

4. Речи Демосфена и его мастерство……………….. 337

5. Друзья и противники Демосфена. Эсхин ……………. 341

6. Высшее развитие ораторского искусства…………….. 342

Глава XVII. Греческая философия IV в. до н. э.

1. Материалистическая философия Демокрита и Эпикура ……… 344

2. Идеалистическая философия Платона и ее художественное значение …. 347

3. Эстетическое учение Платона…………………. 351

4. Общий характер деятельности Аристотеля……………. 353

5. Учение Аристотеля об искусстве и поэзии……………. 355

Глава XVIII. «Новая» аттическая комедия

1. Происхождение «новой» аттической комедии и ее главные представители … 362

2. Менандр и его творчество ………………….. 365

3. Менандр в римской и новой европейской литературе ………. 372

Глава XIX. Литература эллинизма

1. Общая характеристика эпохи эллинизма…………….. 373

2. Эллинистическая образованность. Ученая литература. Литература для «избранных» и литература низов …………………. 380

3. Каллимах и его сочинения. Поэзия малых форм. Эвфорион и др….. 390

4. Аполлоний Родосский и судьба героического эпоса………… 396

5. Буколическая поэзия. Идиллии Феокрита. Бион и Мосх……… 399

6. Эротическая поэзия: Филет, Гермесианакт и др. Эпиграммы: Леонид Тарентский, Асклепиад и др…………………….. 406

7. Реализм и натурализм. Сотад, Ринфон и др. Геронд……….. 407

8. Театр и драма эллинистической эпохи …………….. 409

Глава XX. Греческая литература в эпоху римского владычества

1. Римское завоевание и влияние его.на культурную жизнь Греции….. 411

2. Ранний период империи. Эпиграммы. Риторы, философы и историки… 416

3. Аттицизм и вторая софистика ……………….. 421

4. Плутарх…………………………. 428

5. Лукиан ………………………….. 431

6. Энциклопедические сочинения. Грамматики и лексикографы……. 438

7. Начало христианской литературы. «Священное писание»……… 441

Глава XXI. Конец античной греческой литературы и ранняя христианская литература

1. Восточная римская империя в конце античного мира ………. 446

2. Последние греческие поэты: Квинт Смирнский, Нонн, Мусей и др. Анакреонтическая поэзия. Эпиграммы. Антологии …………. 448

3. Позднегреческий роман……………………. 451

4. Последние языческие философы: неоплатоники и неопифагорейцы, киники, стоики и эпикурейцы. Положение их в обществе. Орфики. Пророчества Сибиллы …………………………… 457

5. Ранняя христианская литература: христианские апологеты и ученые …. 459

6. Борьба язычества с христианством. Последние языческие ораторы и ученые. «Отцы церкви» ………………………. 461

7. Греческая литература на рубеже с византийской…………. 466

Заключение …………………………. 470

Библиография………………………… 472

Скачать

170

5. УСТРОЙСТВО ГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. АКТЕРЫ И ПУБЛИКА

Сведения античных писателей об устройстве и истории греческого театра весьма скудны, отрывочны и отчасти даже противоречивы. Наиболее систематический подбор их содержится в сочинении римского ученого Витрувия Поллиона «Об архитектуре» (V, 7), написанном в 24 г. до н. э. Однако автор в своих рассуждениях исходил из того, что наблюдал в свое время, и не учитывал серьезных изменений в истории театра, происшедших за пять веков. Это выяснилось после многочисленных раскопок на местах древних театров, особенно в конце XIX в. Эти исследования продолжаются до сих пор. Обследовано уже более 150 театров, в том числе и афинский. Изучение его остатков показало, что в течение веков (вплоть до IV в. н. э.) серьезно изменялись и форма и размеры его применительно к потребностям разных эпох — от первоначальной деревянной постройки к мраморной и т. д. Наиболее замечательной была перестройка афинского театра под руководством выдающегося государственного деятеля Ликурга в 330 г. до н. э. Серьезные изменения были произведены в эпоху эллинизма в конце III в. до н. э., затем при Нероне около 67 г. до н. э. и, наконец, в IV в. до н. э. архонтом Федром.

171

Устройство греческого театра определялось теми условиями, в которых происходили драматические представления. Он имел три основные части — это орхестра, зрительные места — «театр» в узком смысле слова и — скена.

Орхестра — это круглая площадка с алтарем посредине, где находился хор. Название это означает одну из основных функций хора — orcheisthai, т. е. плясать, или делать мимические телодвижения. Зрительные места назывались театр от слова theästhai — «смотреть». Только в V в. это название распространилось на все здание в целом. Зрительные места чаще всего охватывали в виде подковы площадку орхестры. Первоначально зрители просто стояли вокруг орхестры; потом для них стали устраивать деревянные скамьи, укрепляя их на ступенчатых подмостках, чтобы зрители передних рядов не заслоняли действия на орхестре. После того как однажды около 500—496 гг. до н. э. при большом стечении народа на постановке пьес Эсхила подростки под зрителями обрушились, они были заменены каменной постройкой. Для сокращения строительных работ расположили зрительные места на склоне (юго-восточном) холма Акрополя, причем орхестру глубоко врезали в почву холма, а откос выровняли и обложили мраморными плитами. Слово скена, которое буквально значит «палатка», показывает, что первоначально это была действительно палатка. В ней складывалась театральная бутафория, и из нее первые драматурги-актеры, надев театральные костюмы, выходили на площадку орхестры, чтобы исполнять свои роли. Позднее, когда драматические представления стали регулярными, эта временная палатка была заменена прочным зданием — сначала деревянным, а потом и каменным, мраморным. Но первоначальное название «скены» это здание сохранило за собой навсегда. Из этого получилось и современное слово «сцена» (позднелатинская форма произношения этого слова) в смысле возвышения или подмостков, на которых играют актеры. Однако в греческом театре классической поры такого возвышения не было — по крайней мере, никаких следов его не сохранилось (мнение В. Дёрпфельда, Р. К. Фликкингера, М. Бибер и др.). Самое большее, что можно предположить, это небольшое возвышение из двух-трех ступеней перед зданием скены (мнение Э. Бете, А. Э. Хей, О. Наварра, Пухштейна, Э. Фихтера и др.). Во всяком случае сохранившиеся пьесы разыгрывались так, что между актерами и хором поддерживалась постоянная связь и взаимодействие, с орхестры актеры легко входили в здание скены и из скены на орхестру, что было бы невозможно, если бы игра актеров происходила на высоком помосте.

Однако в эллинистическую эпоху, приблизительно с конца III в. до н. э., в театральных представлениях произошли существенные изменения. Хор потерял связь с действием, и его песни иногда сохранялись уже только в качестве необязательного дивертисмента. Тогда утратилась связь актеров с орхестрой, и явилась потребность поднять Их на более видное место. В соответствии с этим стали устраивать перед зданием скены высокую, но узкую сцену около трех метров над уровнем орхестры. Очевидно, именно такое устройство имел в виду в

172

своем описании Витрувий. Позднее римляне, приспосабливая греческий театр к своим потребностям, сделали низкую, высотой около полутора метров, но глубокую сцену, занявшую половину орхестры. Это можно отчетливо видеть по перестройке афинского театра, произведенной при Нероне.

Здание зрительных мест в греческом театре не смыкалось со зданием скены, так что по обе стороны оставались довольно широкие проходы, так называемые «пароды», через которые зрители перед началом представления входили в театр, а во время представления — хор и действующие лица. По обе стороны здания скены выступали вперед к орхестре боковые флигели — параскении, которые как бы обрамляли основное место действия, не давая рассеиваться звукам голосов.

Крыши античный театр не имел, все действие происходило под открытым небом, и это сильно затрудняло слышимость голосов. Актерам в театре, как и ораторам в народном собрании, необходимо было обладать сильным голосом. Однако планировка театрального здания, как показывают наблюдения по наиболее сохранившимся остаткам театра в Эпидавре от IV в. до н. э., была исключительно хорошо рассчитана на сохранение звука. В некоторых театрах применялись резонирующие урны.

Театральные представления настолько вошли в обиход культурной жизни греческих городов, что в каждом сколько-нибудь значительном городе был свой театр, а иногда и несколько. В Аттике было не менее одиннадцати театров. Сохранились, например, остатки театра в Форике, в южной части Аттики (конец V в. до н. э.), в Пирее и других местах.

Греческий театр, даже в пору своего расцвета, кажется простым и наивным по сравнению с техникой нашего времени. Во многих случаях автору приходилось рассчитывать на воображение зрителей. Так, например, в «Хоэфорах» Эсхила надо было представить действие сначала на могиле Агамемнона, потом перед дворцом, в «Персах» — то перед зданием Совета, то у могилы царя Дария; в «Эвменидах» действие трагедии происходит сначала перед храмом Аполлона в Дельфах, затем в Афинах, на Акрополе перед храмом Афины; в «Аяксе» Софокла действие начинается перед палаткой героя, кончается где-то на пустынном берегу. С еще большей легкостью меняется место действия в комедиях, например у Аристофана: оно происходит то внутри дома, то на улице, то снова в каком-нибудь другом доме, то в городе, то в деревне, то на земле, то в подземном мире, то на Олимпе, то между небом и землей в птичьем царстве, и т. д. Из этого видно, что теория французского классицизма XVII в. о «единстве места» совершенно неприложима к греческой драме.

То, что происходило за сценой, чаще всего просто рассказывалось. В некоторых случаях действие, происходящее за сценой, внутри дома, показывалось с помощью особой машины — эккиклемы. Это была небольшая платформа, выкатывавшаяся из здания скены, и на ней разыгрывалось то действие, которое должно было происходить внутри дома.

173

Постоянное присутствие хора в течение всей пьесы требовало, чтобы все, действие ее не выходило за пределы одного дня. Из этого теоретики французского классицизма вывели учение о «единстве времени». Однако нетрудно заметить, что в античной драме такое ограничение времени было чисто условным, так как очень часто на протяжении одной песни хора успевали произойти события, требовавшие более или менее значительного срока. Так, например, в «Агамемноне» Эсхила герой прибывает в Аргос на следующий день после взятия Трои, тогда как плавание от Трои до Аргоса требовало не менее трех дней пути; в «Трахинянках» Софокла по поручению Деяниры Лих доставляет Гераклу из Трахина на остров Эвбею роковой подарок; Геракл, совершая жертвоприношение, поражен действием яда, и товарищи приносят его домой — все в тот же день; в «Богатстве» Аристофана между первой и второй частями комедии проходит ночь, во время которой совершается исцеление бога богатства.

Третье правило «классицизма» — требование «единства действия». Это требование было высказано Аристотелем. Однако у него оно отнюдь не имело такого абсолютного характера, какой ему придали в новое время. Аристотель имел в виду действие, не отклоняющееся от основной линии, и считал такие драмы лучшими, однако он допускал и другую возможность — драм «эпизодических»1, т. е. состоящих из нескольких самостоятельных эпизодов. Это не мешало древним критикам признавать высокие качества такой «эпизодической» трагедии, как «Финикиянки» Эврипида. Под эту категорию подходят его же «Троянки» и трагедия Софокла «Эдип в Колоне».

Техника греческого театра при всей своей примитивности располагала целым рядом машин, с помощью которых производились подъемы и провалы, изображался полет по воздуху и т. п. Аристофан в комедии «Мир» представлял, как крестьянин Тригей летит на небо на навозном жуке. Машину, посредством которой производился этот полет, называли «журавль». Многие трагедии Эврипида заканчивается появлением богов на особой машине (deus ex machina ). Появление из-под земли призраков делалось по так называемой «хароновой лестнице» (Харон — бог-перевозчик в загробном мире), которая вела

в подвальное помещение.

Первоначально представление шло без всяких декораций, как это видно в трагедии Эсхила «Просительницы», где все действие сосредоточено около алтаря посредине орхестры. Но потом в трагедиях все чаще действие стало разыгрываться где-нибудь перед дворцом, храмом или вообще каким-нибудь зданием. Соответственно с этим и зданию скены был придан вид фасада дворца. Но в случае надобности можно было придать всей обстановке иной вид посредством декораций. Это были разрисованные деревянные доски, которые выдвигались из боковых флигелей, так называемых «параскениев». Кроме того, для той же цели по сторонам помещались вращающиеся трехгранные призмы — периакты, каждая сторона которых изображала какую-нибудь местность: лес, вид на море и т. п. Изобретение декора-

1 Аристотель. Поэтика, 9, р. 1451 b 34. См. гл. XVII.

174

ций Аристотель приписывает Софоклу. Занавеса греческий театр не имел. Может быть, только в некоторых пьесах какие-нибудь части около скены временно занавешивались от зрителей. Представления происходили только днем, и световых эффектов почти никаких не было.

Первоначально главным действующим лицом был хор (потом он постепенно вытеснялся игрой действующих лиц — актеров). Он состоял в трагедии сначала из 12, а со времени Софокла из 15 человек. Играли только мужчины. Хор изображал обычно жителей той местности, где происходило действие, — мужчин или женщин. Часто его песни выражали точку зрения той общественной группы, которой симпатизировал автор. Хор, по определению Шлегеля, представлял «идеального зрителя». Однако несомненно, что как действующее лицо он выражал точку зрения людей среднего уровня. В комедии хор состоял из 24 человек и изображал не только людей самого разнообразного положения, но и всевозможных животных и даже фантастические существа — облака, птиц, ос, лягушек, острова, демы (волости) Аттики и т. п. В особых партиях хора — парабазах — раскрывался зрителям самый смысл комедии. В IV в. до н. э., как было уже указано, значение хора настолько снизилось, что драматурги стали обходиться без него.

Костюмы актеров серьезно различались по жанрам — трагедии, комедии и сатировской драмы. В трагедиях все было рассчитано на то, чтобы производить впечатление величия и далекой старины. Костюмы напоминали одеяния гиерофантов, т. е. жрецов в таинствах Элевсинских мистерий. Поскольку изображались герои, им старались придать громадный рост. Это достигалось с помощью котурнов — сапог на очень высоких подметках, иногда даже с подставками, пышной, высокой шевелюры на голове, толстых подкладок под одеждой и т. п. На лица актеры надевали маски, которые могли передавать только типичное выражение и, конечно, производили впечатление полной неподвижности. Впрочем, это в значительной степени скрадывалось удаленностью актеров от зрителей. Кроме того, в разные моменты маски менялись. Так, например, Эдип после ослепления выходил в новой маске. Все маски были с раскрытым ртом, чтобы свободно мог звучать голос исполнителя. Так как костюмы и маски в комедиях и сатировских драмах должны были вызывать смех у публики, то они отличались нарочитой уродливостью, подчеркивая отрицательные свойства персонажа.

Так как театральные представления у греков рассматривались как часть государственного культа, участие в них не считалось унизительным или порочащим достоинство человека, и исполнителями были граждане. Первоначально это были авторы, но после того, как число актеров было увеличено до двух, а потом и до трех, стало необходимым участие и других лиц. Иногда автор, например Софокл, ввиду слабости голоса вынужден был отказаться от личного исполнения. Аристофан в первых своих комедиях не мог выступать по молодости лет. Сначала исполнителями были любители, но по мере развития театрального искусства стали появляться профессиональные актеры

175

с выработанной техникой, с индивидуальной манерой игры и т. д. Так, уже в V в. до н. э. различалась сдержанная игра Минниска, выступавшего в трагедиях Эсхила, и более страстная игра Каллипида в трагедиях Софокла1. В IV в. театральное дело настолько развилось по всей Греции, что образовались профессиональные организации — союзы «мастеров Диониса» (так назывались актеры). Эти союзы, защищая свои профессиональные интересы, поставляли своих членов для всевозможных праздничных постановок — не только театральных, но и лирических и др. Ремесло актеров было в почете, и нередки примеры того, что на их долю выпадала важная политическая роль. Эсхин, например, в середине IV в. из заурядного актера сделался крупным политическим деятелем, лидером македонской партии в Афинах. Выдающиеся актеры пользовались таким уважением, что считались неприкосновенными даже во время войны и свободно переезжали на гастроли из одного государства в другое. Так, в 346 г. Филипп Македонский воспользовался пребыванием у себя при дворе славившихся в то время афинских актеров Неоптолема и Аристодема, чтобы через них завязать переговоры с Афинами2. В результате этих переговоров и был заключен так называемый «Филократов мир».

Техника актерского исполнения во многих отношениях была образцом для ораторов. Демосфен, например, многому научился у современного актера Сатира. Поэтому и теория ораторского искусства, риторика, строит свой раздел об ораторском исполнении на опыте игры актеров.

Театральные представления как часть культа должны были быть доступными для всех граждан. Однако с течением времени расходы государства на постановки настолько возросли, что для покрытия их пришлось назначить за билеты небольшую плату — два обола (около 12 коп.). Но развитие демократии и демократических взглядов требовало предоставления возможности даже беднейшим гражданам присутствовать на театральных представлениях. Это привело уже в конце V в. до н. э. к созданию особого, так называемого «зрелищного» фонда для раздачи денег беднейшему населению на оплату мест на всякого рода зрелищах. Такие раздачи иногда шли за счет военных средств, что ослабляло обороноспособность государства, в то же время эти раздачи как вид благотворительности способствовали развитию паразитических наклонностей, которые и без того были сильны в рабовладельческом обществе.

Вместимость античных театров была очень велика. Афинский театр на юго-восточном склоне Акрополя, вмещавший от четырнадцати до семнадцати тысяч зрителей, считался маленьким. Театр в городе Мегалополе в Аркадии вмещал более сорока тысяч. Огромны были театры в Сиракузах, в Тавромении (в Сицилии), в Пергаме и др. Зрители допускались в театр по билетам, на которых обознача-

1 Аристотель. Поэтика, 26, р. 1461 Ь 36.

2 Демосфен, V, 6 сл; XVIII, 21; XIX, 10, 12, 315; Эсхил, II, 15—19; ср.: Цицерон. О государстве, IV, 11, 13.

176

лись не отдельные места, а «клинья», на которые разбивался театр лучеобразными лестницами и в которых размещались граждане по филам (Аттика делилась в территориальном отношении на 10 фил). Почетные места в передних рядах отводились для высших должностных лиц, членов Совета, для посольств и людей, оказавших важные услуги государству, в том числе для потомков «тираноубийц» — Гармодия и Аристогитона (убивших в 514 г. Гиппарха, сына Писистрата), а в середине первого ряда — для жреца Диониса. В числе зрителей были не только мужчины и женщины, но и дети. Но женщинам и детям присутствовать на представлениях комедий считалось неприличным, так как на них допускались иногда непристойные шутки. Часто в театре бывали и иностранные гости, особенно «союзники», которые обычно весной к празднику Великих Дионисий привозили в Афины свои членские взносы. Вероятно, на представления приходили и рабы, так как некоторые из них по одежде не отличались от свободных, а нередко они должны были сопровождать своих хозяев.

Публика с большим интересом относилась к представлениям и шумными криками выражала свое одобрение или неодобрение игре актеров или содержанию пьес. Многочисленные намеки и пародии в комедиях Аристофана на современную литературу, философию и явления общественной жизни свидетельствуют о большой восприимчивости и тонком вкусе афинской публики.

Подготовлено по изданию:

Радциг С. И.

Р 15 История древнегреческой литературы: Учебник. — 5-е изд. — М.: Высш. школа, 1982, 487 с.

© Издательство «Высшая школа», 1977.

© Издательство «Высшая школа», 1982.

Для театра Древней Греции поэты создавали драмы, которые повлияли на развитие всей литературы. Узнаем, когда и где появился древнегреческий театр, как он был устроен, и какие жанры там можно было увидеть.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве

с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории

и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Виктор Симаков

Учитель словесности в Новой школе, доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук.

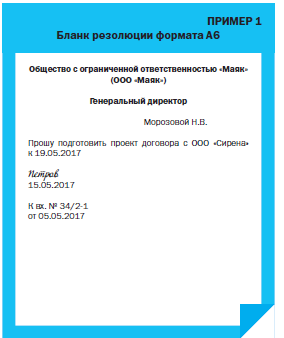

🏛 Первый греческий театр был возведен в Афинах, прямо под Парфеноном. Он дошел до нашего времени в значительно перестроенном виде. Сейчас туристы приходят туда как на памятное место, где начинается история европейского и мирового театра.

❓ Что представлял собой греческий театр?

🎭 Это было место под открытым небом. От своего рода арены — «орхестры» — вверх поднимались места для зрителей. Сначала они были прямыми, квадратной скобой, потом — полукруглыми. Орхестра, став круглой, сохраняла свою кольцевую форму несколько веков (позже она станет полукруглой).

🎵 На ней первоначально выступали актеры, мужской хор и флейтист-аккомпаниатор («авлод»). Он стоял в самом центре орхестры, около алтаря — «фимелы». Алтарь сохранится в театре долгие века, обозначая связь театра с культом Диониса.

🎪 Вскоре за орхестрой появляется каменная палатка, куда актеры скрывались между сценами. Она называется «скеной». Постепенно перед ней образовывается дополнительная сцена — «проскений». Когда в театре появляется проскений, актеры начинают выступать на нем, а хор остается на орхестре. То есть хор был ближе к зрителям, чем актеры.

👨 Хор состоял только из мужчин. Он пели в унисон «стасимы» — куплеты между сценическими действиями («эписодиями»). В разные времена хор состоял из 50, 12 и 15 человек (именно в таком порядке уменьшалось и увеличивалось традиционное количества мужчин-хоревтов).

👤 История трагедии начинается с появления из хора первого актера — «протагониста». Второго актера — «девтерагониста» — ввел Эсхил, первый драматург, чьи пьесы нам известны. Третьего актера — «тритагониста» — ввел его младший современник Софокл.

✍️ На трех актерах греческая трагедия остановилась. Если драматург вводил в пьесу четвертого актера, над ним потешались как над не справившимся с формой.

👨🦱 Все роли исполняли мужчины — в том числе и женские. Пел из трех актеров только первый; второй и третий лишь декламировали стихи. В некоторых трагедиях есть песня второго по значимости героя или героини в конце трагедии, после смерти главного героя. Это значит, что первый актер после смерти главного героя менялся костюмом со вторым актером и «допевал» его роль.

📯 Актеры были в объемных костюмах, под которые подкладывали дополнительные подушки, и на высоких котурнах. Это придавало их облику значительность и статичность. На лице была маска с рожком-рупором во рту.

📜 Первоначально драматург, первый актер и композитор были одним лицом. Например, во всех трех качествах выступал Эсхил. А Софокл был первым драматургом, передоверившим исполнение главной роли другому актеру.

1. Театр Диониса в Афинах. Первый театр на территории Европы. Был сильно перестроен в римский период

2. Театр в Эпидавре. Крупнейший из греческих театров классического периода

3. Греческий театр в Сиракузах (Сицилия)

📖 Давайте прочитаем великую трагедию Софокла «Царь Эдип».

Время прочтения 〰️ 30 минут.

👇 Есть ли в самом деле в этой пьесе фрейдистские мотивы? А какой популярный литературный жанр напоминает эта трагедия?

Помимо классического древнегреческого театра, в античности были и другие театральные сооружения. Давайте узнаем, какие.

🎭 Театральное здание с местами для зрителей под открытым небом называется по-гречески «театрон» или театр. А есть еще слово «амфитеатр», которое не стоит путать с театром.

🎪 Амфитеатром называют здания вроде Колизея с кольцевыми рядами для зрителей. Это римская выдумка, хотя слово — греческое. Амфитеатры, в отличие от театров, были предназначены для выступлений гладиаторов и травли зверей. А похожее здание, но овальной формы, предназначенное для гонок для колесницах, называется цирком.

📜 На театры по форме больше похожи «одеоны». Это здания той же формы, что и театры, но предназначенные не для спектаклей, а для собраний. В Афинах рядом с театром Диониса стоит красивый более поздний одеон Герода Аттика.

А что же зрители? Давайте узнаем, какая у них была роль в театре.

🪑 Как в театре сидели зрители. Зрительские места располагаются полукругом и поделены на сектора. Дело в том, что зрители в древнегреческом театре садились по профессиям: судьи в одном месте, а горшечники — в другом.

👑 Первый ряд предназначался для самых знатных людей города: жрецов, политиков. Он один мог быть с балдахином.

👩🦱👶 Женщины и дети сидели отдельно. Женщин и детей пускали только на трагедии, комедии считались чисто мужскими из-за их скабрезных шуток и откровенных костюмов со смешными кожаными фаллосами.

🍿 Зрители сидели в театрах весь день — подушки и еду приносили с собой. В день, как правило, ставилось несколько пьес. В случае с трагедиями подряд шли три трагедии (первоначально связанные друг с другом по сюжету) и одна так называемая «сатировская драма».

📍 Сатировской драмой называлась забавная пьеса на мифологический сюжет с участием сатиров и довольно жестким юмором. Она как бы разбавляла атмосферу после трех жутких трагедий.

📆 Пьесы шли три дня. В первый день — четыре пьесы одного драматурга, во второй — второго, в третий — третьего. На третий день зрители выбирали победителя.

🏆 Награду получали вместе драматург и первый актер (когда-то это был один человек), а также «хорэг». Хорэгом назывался спонсор постановки. Быть хорэгом считалось очень почетно. Часто в честь победителей на драматических состязаниях ставились статуи.

👀 Зрители проводили в театре не менее трех дней и смотрели не менее 12 пьес. Это было обязательное для всех времяпрепровождение на праздник Великих Дионисий. В Афинах и многих других городах даже выплачивали компенсацию тем, кто много терял в заработках в эти дни.

❕ Посмотреть пьесы считалось весьма важным делом: зрители приобщались в театре к мифам и к высокой героике, испытывали катарсис — очищение через сопереживание героям.

Придя сегодня в театр, мы уже знаем где и что расположено. Но как было всё устроено во времена Древней Греции?

Первый древнегреческий театр состоял из трёх частей: орхестры, зрительских мест и скены.

Орхестра — круглая площадка с алтарём посередине, где располагался хор. Именно он изначально был главным действующим лицом спектаклей. Хор не только пел, но и танцевал!

Зрительские же места назывались «театрон» и они охватывали в виде подковы площадку орхестры. Первое время зрителям приходилось «наслаждаться» представлениями, стоя по несколько часов! Пока не были придуманы деревянные скамьи. Но и тут было не всё в порядке…

Приблизительно в 500-496 гг. до н.э. случилась трагедия — из-за излишней эмоциональности зрителей, обрушились деревянные подмостки. Погибло много людей… Но именно с того времени места для зрителей стали делать из камня.

Слово «скена» переводится с древнегреческого как «палатка». В палатках хранили всю театральную бутафорию и именно из неё на орхестру выходили актёры. В первых театрах скена представляла собой палатку из ткани, что оказалось непрактично и опасно. Впоследствии её заменили сначала на деревянное здание, а после и на каменное или мраморное.

Именно Древняя Греция, путём проб и ошибок в итоге заложила основу для современного театра.

Комментировать