Время на прочтение

8 мин

Количество просмотров 12K

Американский ученый Говард Эйкен взялся за разработку машины, в основе которой были использованы смелые идеи XIX и технологии XX века. Заручившись поддержкой командования военно-морского флота США и финансово-техническим обеспечением от фирмы IBM, Эйкен создал первый американский компьютер — Марк I. В качестве переключающих устройств в машине Эйкена использовались простые электромеханические реле; инструкции программ обработки данных были записаны на перфоленте. Данные вводись в машину в виде десятичных чисел, закодированных на перфокартах фирмы IBM.

Американский ученый Говард Хэтауэй Эйкен (англ. Howard Hathaway Aiken, 1900 — 1973 г.г.) родился в Хобокене, штат Нью-Джерси, США. Этот человек обладал чрезвычайно широким кругозором и интересовался различными научными направлениями, в круг которых входили физика, математика и множество естественных наук. Эйкен закончил военно-инженерную школу города Индианаполис и получил степень бакалавра. В университете штата Висконсин он успешно защитил диплом по направлению «электротехника». Но останавливаться на полпути Эйкен не собирался и продолжил свое обучение поступив в 1939 году в магистратуру чикагского университета. И вскоре он перешел в знаменитый Гарвард, чтобы там завершить обучение. Эйкен получил степень доктора философии по физике в 1939 году и приступил к работе над диссертацией, посвященной методикам решения нелинейных дифференциальных уравнений. Примерно в то время у него и возникла идея создать автоматическое вычислительное устройство, которое могло бы избавить от необходимости проводить утомительные математические расчеты. В процессе размышлений и разработки конструкции нескольких простых вычислителей, каждый из которых мог бы решать определенную задачу узкой специализации, Эйкен пришел к выводу о необходимости создания универсального устройства, способного осуществлять любые математические расчеты. Загоревшись этой идеей, он заручился поддержкой Гарвардского университета и одной из крупнейших американских коммерческих компаний тех времен — International Business Machines (IBM). Ученый приступил к практической реализации своих замыслов. Занимая должность инженера IBM, Эйкен руководил работами по созданию первого американского компьютера Марк I.

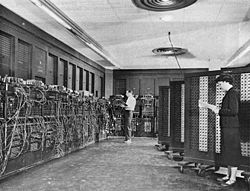

Говард Эйкен наблюдает за работой Марк I (1944 г.)

К работе над компьютером Эйкена вдохновила разностная машина Чарльза Бэббиджа. Описание этой аналитической машины, которое осталось от самого Бэббиджа, оказалось достаточно основательным и полным.

Как в последствии заявлял Эйкен:

Если бы Чарльз Бэббидж жил на 75 лет позже, я бы точно остался без работы…

разностная машина Бэббиджа

После плодотворной работы Эйкену удалось воплотить в реальность свою идею. Первоначально проект имел название «Automatic Sequence Controlled Calculator» (ASCC), то есть — «вычислительное устройство, управляемое автоматическими последовательностями». Но на слуху первый американский компьютер закрепился под именем «Гарвардский Марк I».

Реализация проекта

Процесс создания машины Марк I проходил спокойно, гладко и без эксцессов. В начале 1943 года устройство успешно прошло первые испытания и было перенесено в Гарвардский университет. А вот отношения между создателем устройства и его спонсором были далеко не так гармоничны. Марк I стал причиной разногласий Эйкена с главой компании IBM Томасом Уотсоном.

Томас Уотсон — председатель совета директоров IBM

Эти два человека обладали сильным, но невероятно упрямым характером. Они оба любили делать все исключительно по-своему. Прежде всего их мнения разошлись из-за внешнего вида машины. Марк I достигал в длину почти 17 метров, а по высоте превышал 2,5 метра. Он содержал около 750 000 деталей, которые соединялись проводами общей протяженностью примерно 800 км. Можно представить, каким монстром представлялась для инженера такая махина. Эйкену хотелось оставить открытыми внутреннее содержимое Марка, чтобы при необходимости специалисты могли видеть состав и работу устройства. Уотсону же, как главе компании и бизнесмену, хотелось сделать Марк I наиболее привлекательным для покупателей. Поэтому он активно настаивал на том, чтобы машину заключили в корпус из стекла и блестящей нержавеющей стали. В этом споре победил Уотсон. Собственно и все последующие разногласия решались также в его пользу. Последнее слово оставалось за IBM, ведь компания финансировала разработку машины и могла диктовать собственные условия. Но Эйкен удалось «отыграться» на презентации Марка I перед прессой и общественностью в августе 1944 г. Рассказывая про устройство и процесс разработки, он едва упомянул о вкладе корпорации IBM в создание компьютера. А о самом Томасе Уотсоне не сказал ни слова. Естественно, это привело в бешенство главу компании.

Возмущению Уотсона не было предела, что он даже не побоялся резких высказываний в сторону Эйкена перед СМИ:

Вы не смеете так пренебрежительно относиться к IBM! Для меня эта компания значит не меньше, чем для вас, выпускников Гарварда, ваш университет!

Его сын и преемник Уотсон-младший говорил позже, что если бы Эйкен и Уотсон-старший жили в другом веке, то непременно бы стрелялись на дуэли и убили друг друга.

Военная служба

Вскоре после этого Уотсон на время передал Марк I в распоряжение военно-морского флота США. Там машину использовали для выполнения сложных баллистических расчетов, которыми руководил сам Эйкен. Марк I мог работать с числами длиной до 23 разрядов. На сложение и вычитание тратилось 0,3 секунды, а на умножение — около 3 секунд. Подобная скорость была необычной и даже потрясающей, хотя совсем незначительно превосходило показатели, изначально запланированы Бэббиджем. Марк I за один день проводил исчисления, на которые раньше уходило до полугода.

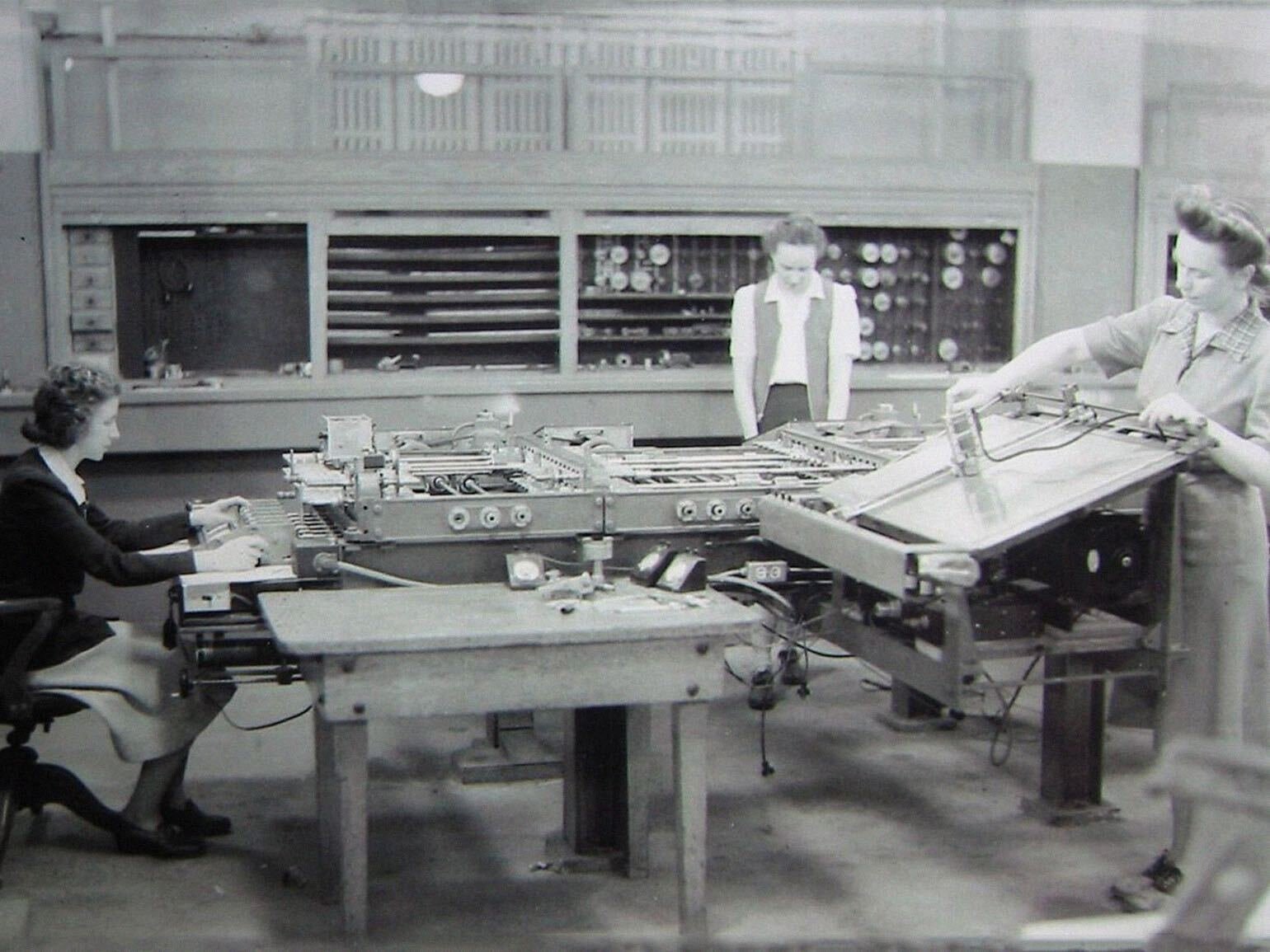

Эйкен с ученой Грейс Хопер и участниками команды ВМФ США, обслуживающими Марк I

Компьютер Марк I выглядел весьма впечатляюще. Дизайнерская задумка Уотсона реализовалась должным образом и сыграла свою роль — прозрачное стекло и сверкающая нержавеющая сталь привлекали внимание как со стороны прессы, так и со стороны технических специалистов. Кроме того, машину обслуживали морские офицеры, поддерживающие ее образцовую чистоту и порядок. Серьезные, деловые, они ходили вокруг Марк I отдавая друг другу честь. Как вспоминали гарварские ученые — создавалось такое впечатление, будто офицеры управляют машиной, стоя по стойке смирно. Вот только шум компьютера слегка портил идиллию — включающиеся и выключающиеся реле (3304 шт.) громко щелкали, управляя вращением валиков и шестеренок.

матрос, обслуживающий работу машины Марк I

Ссора с компанией IBM в лице ее директора не помешала Эйкену продолжить работу по созданию новых компьютеров. И уже в 1947 году он закончил «Гарвардский Марк II», в след за которым вышли «Гарвардский Марк III» (1949 год) и «Гарвардский Марк IV» (1952 год). В компьютере Марк III уже использовались отдельные электронные компоненты, а Марк IV был полностью электронным устройством. В машинах имелась память на основе магнитных барабанов. Кроме того, в «Марк IV» применялась ещё одна разновидность компьютерной памяти, основанная на использовании магнитных сердечников.

Поскольку Марк I приносил неоцененную пользу, неудивительно, что финансированием дальнейших разработок вычислительных машин занималось Министерство обороны США. Американские специалисты в области кибернетики очень сильно заинтересовались проектами Эйкена. Собственно Марк II был построен ученым специально для военно-морского флота, он стал первым на планете многозадачным вычислительным устройством: предусмотренные в его конструкции параллельные сумматоры позволяли одновременно выполнять несколько математических операций и передавать результат из одного модуля машины в другой.

Первые компьютер, такие как Марк I были основаны на электромеханических переключателях, широко применяющихся в те времена в технике телефонной связи. Когда переключатель находился в открытом состоянии, цепь была обесточена. Но если на обмотку железного сердечника подавался ток низкого напряжения (изображен красным на схеме), то в сердечнике создавалось магнитное поле, притягивающее один конец вращающегося на шарнире рычажка. В этот момент другой его конец сжимал контакты: цепь замыкалась и по ней начинал проходить электрический ток (изображен зеленым на схеме).

схема действия электромеханических переключателей

Обрабатываемые машиной числа хранились в специальных регистрах, реализованных в виде металлических зубчатых колес, которые приводились в движение специальным механизмом. Каждый регистр включал 24 колеса, из которых 23 использовались для представления самих разрядов числа, а 24-е — его знака. Помимо этого, каждый регистр имел устройство, позволявшее сохранять значения десятков и передавать результат вычислений в другой регистр. Всего архитектура Марк I насчитывала 72 регистра для обработки цифровых значений и 60 дополнительных регистров для хранения математических постоянных — в них при помощи системы переключателей вручную записывались неизменные в процессе вычислений константы. В составе Марк I находился основной математический блок, а также имелось несколько отдельных модулей, предназначенных для выполнения операций умножения, деления, подсчета степени числа, значения синуса и вычисления логарифма. В качестве операторского пульта была панель, содержащая 420 механических переключателей, не считая нескольких контрольных панелей, позволявших оператору управлять режимами работы машины. Аппарат потреблял около 160 киловатт мощности в процессе своей работы.

вид регистров Марк I

Настоящим технологическим новаторством было устройство, предложенное Эйкеном, которое предназначалось для программирования выполняемой счетной машиной последовательности операций. В качестве носителя информации изобретатель использовал перфоленту из диэлектрического целлулоида, в которой пробивались отверстия, расположенные в 24 параллельных рядах. Полученные данные разделялись на две категории: операционные команды, описывавшие, что должна делать машина в данный момент времени, и команды вычислений, управлявшие самими математическими операциями. Перфоленту, содержащую описание последовательности операций, можно было хранить отдельно от самого математического устройства и многократно использовать по мере необходимости. Таким образом, в вычислительной машине Марк I был впервые реализован принцип независимо хранимой программы. Данные с перфоленты считывались специальными контактными щетками, которые при попадании в отверстие замыкали электрическую цепь. После выполнения операции перфолента смещалась на одну позицию и подставляла под щетки новый ряд отверстий.

Грейс Хопер (1906-1992 г.г.)

Любопытно и то, что современный термин «баг» (от английского «bug» — «жучек»), обозначающий ошибку или сбой в программе, в те времена имел буквальное значение. В процессе работы вычислительные машины Марк I и Марк II достаточно сильно нагревались, так, что некоторые их узлы испускали неяркое свечение. На свет и тепло слетались всякие насекомые — мошкара, мотыльки, мелкие бабочки и т.д… Они забирались внутрь и часто вызывали короткие замыкания электрических схем. По одной из версий термин «баг» ввела в обиход сотрудница вычислительного центра береговой службы ВМФ США Грейс Хоппер. Она работала в команде Марк II. Позже эта женщина стала всемирно известным компьютерным аналитиком и программистом, а кроме этого получила за свои заслуги почетное звание контр-адмирала военно-морского флота.

Ей приписывают появление еще одного термина «debugging» («отладка»), обозначающего процесс исправления ошибок, допущенных программистом во время написания программного кода.

Грейс Хоппер описывала этот эпизод следующим образом:

В один из летних дней 1945 года в помещениях лаборатории стояла невыносимая жара, как вдруг неожиданно произошла аварийная остановка компьютера. Когда мы стали разбираться с проблемой, выяснилось, что сбой был вызван очередным мотыльком, замкнувшим накоротко контакты одного из тысяч реле. И как раз в этот момент к нам зашел офицер. Он поинтересовался, чем мы занимаемся. Мы ответили, что очищаем компьютер от насекомых (debuging). Этот термин прижился и с тех пор используется для обозначения поиска неисправностей в компьютере, в частности, в программном обеспечении

Около 16 лет Марк I работал на математическом поприще в Гарвардском университете. Он помогал составлять математические таблицы и решал самые разнообразные задачи, от создания экономических моделей до конструирования электронных схем компьютеров. Но успех его в полной мере не оправдал ожидания Уотсона. Методы разработки компьютера уступали более перспективным методам немецких и английских изобретателей. По сути, Марк I устарел еще до того, как его построили.

Марк I разрабатывался под руководством гарвардского математика Говарда Эйкена на основе ранних идей британского ученого Чарльза Бэббиджа. Компьютер, помещенный в корпус из нержавеющей стали и стекла, весил 4,5 тонны и занимал площадь в несколько десятков квадратных метров. Он был огромным, но медленным: операция по умножению выполнялась целых шесть секунд, а выполнение тригонометрической функции занимало больше минуты. Но даже такими темпами Марк I заменял труд почти двадцати операторов с ручными устройствами и по сути являлся усовершенствованный арифмометром. За один день он проводил исчисления, на выполнение которых раньше уходило полгода.

Компьютер был разработан по заказу ВМФ США, а в качестве генподрядчика выступила компания IBM. Марк I стал первой в мире автоматической электронно-вычислительной машиной и одной из первых программируемых машин, способной выполнять инструкции с перфорированной бумажной ленты. После тщательного тестирования компьютер был временно передан флоту и применялся им в конце Второй мировой войны.

В финансировании проекта участвовал президент IBM Томас Уотсон, вложивший в разработку Марк I полмиллиона долларов. Однако на церемонии презентации компьютера Эйкен даже не упомянул об участии Уотсон в создании машины. Тому это не понравилось, и создание нового компьютера SSEC прошло уже без участия Эйкена.

Электронные устройства начали появляться с середине (XX) века. Наряду с механическими устройствами стали использоваться электромеханические реле.

В (1944) году под руководством американского математика и физика Говарда Айкена была запущена машина под названием «Марк-1». Она была выпущена по контракту с фирмой IBM и впервые реализовала идеи Чарльза Бэббиджа.

Рис. (1) Говард Айкен

В середине (50)-х годов под руководством Н.И. Бессонова была сконструирована машина РВМ-1. Это была одна из самых мощных релейных машин, которая выполняла до (20) умножений в секунду.

Электронные машины быстро вытеснили релейные, т.к. были более производительными и надёжными.

В конце (30)-х годов в США, Германии, Великобритании начинается активная работа над разработкой электронных устройств. К этому времени электронные лампы, ставшие технической основой устройств обработки и хранения цифровой информации, уже широко применялись в радиотехнических устройствах.

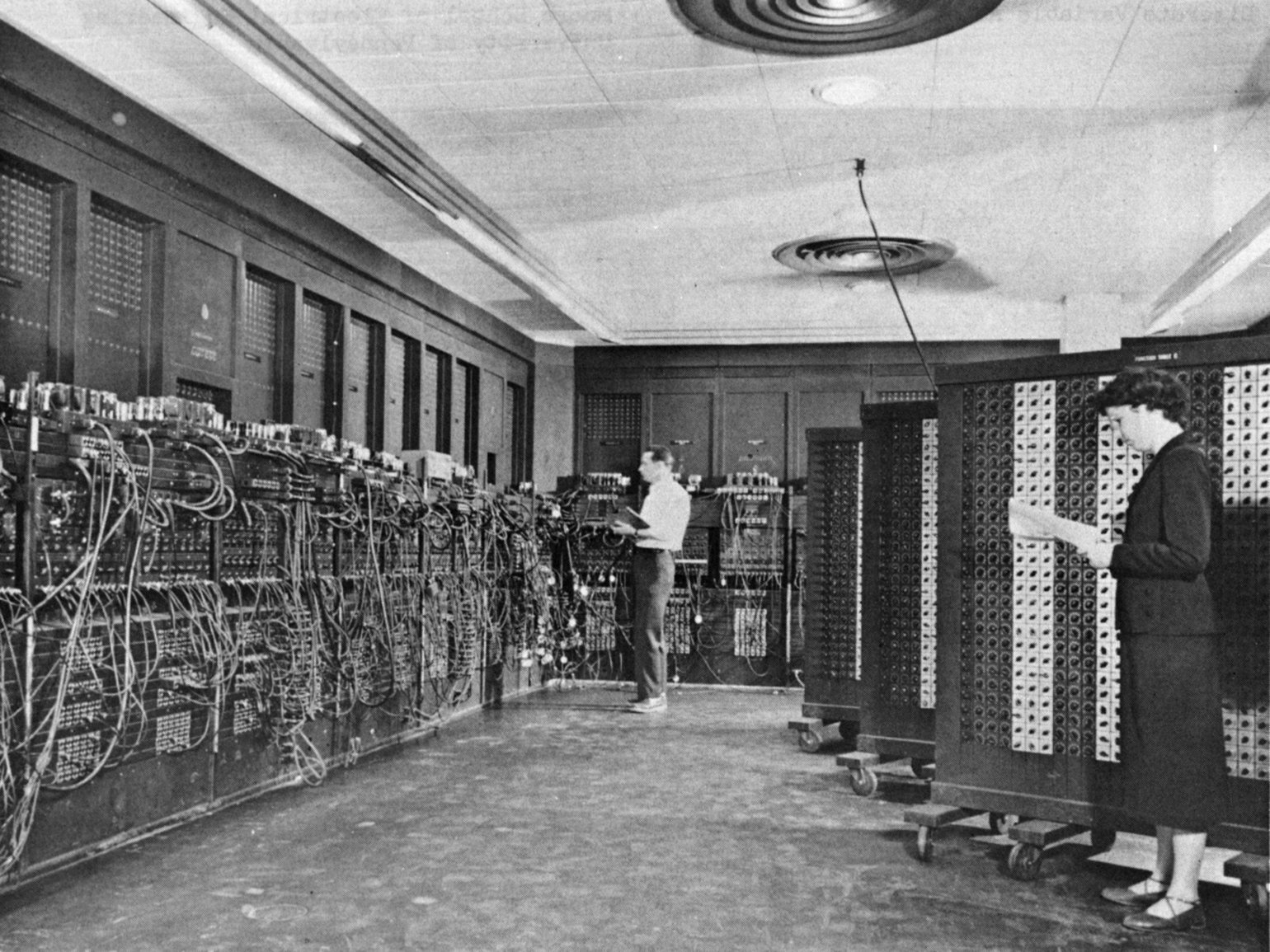

Первой действующей ЭВМ стал ENIAC (США, (1945 – 1946) гг.). ENIAC в переводе означает «электронно-числовой интегратор и вычислитель».

Руководили её созданием Джон Моучли и Преспер Эккерт, продолжившие начатую в конце (30)-х годов работу Джорджа Атанасова.

Вес ENIAC был около (30) тонн, состоял из (17 468) ламп, (70 000) резисторов и (10 000) конденсаторов. Сейчас, конечно, вычислительная мощность ENIAC, в сравнении даже с нашими домашними ПК, смешная: около (5000) операций сложения в секунду. Такая машина потребляла столько энергии, сколько могло бы хватить на обеспечение небольшого предприятия.

Рис. (2) ENIAC

Рис. (3) Секретный британский компьютер Колосс, запущенный в (1944) году

Вводить информацию в такие компьютеры приходилось с помощью специальных коммутирующих устройств очень сложным образом, при этом программа в памяти компьютера не сохранялась.

Джон фон Нейман — венгро-американский математик, который сформулировал принципы работы ЭВМ.

Рис. (4) Джон фон Нейман

Одним из самых важных принципов оказался принцип хранимой программы. Каждая команда в программе кодировалась двоичным кодом и могла быть помещена в память компьютера. Джон фон Нейман также разработал классическую архитектуру ЭВМ. Первая ЭВМ с хранимой программой EDSAC была построена в Великобритании в (1949) г.

В (1951) г. была создана первая отечественная машина первая — МЭСМ («малая электронно-счётная машина»). Проектом руководил советский конструктор вычислительной техники Сергей Александрович Лебедев.

Рис. (5) МЭСМ

Рис. (6) Сергей Лебедев

Одной из самых лучших машин своего времени была БЭСМ-6 («большая электронно-счетная машина, (6)-я модель»), созданная в середине (60-х) годов и долгое время бывшая базовой машиной в обороне, космических исследованиях, научно-технических исследованиях в СССР.

Рис. (7) БЭСМ-(6)

Кроме машин серии БЭСМ выпускались и ЭВМ других серий — «Минск», «Урал», М-20, «Мир» и другие, созданные под руководством И.С. Брука и М.А. Карцева, Б.И. Рамеева, В.М. Глушкова, Ю.А. Базилевского и других отечественных конструкторов и теоретиков информатики.

Источники:

Рис. 1 Автор: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/PictDisplay/Aiken.html, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3574819

Рис. 2 Автор: Неизвестен — U.S. Army Photo, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55124

Рис. 3 Автор: TedColes — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38648141

Рис. 4 Автор: wikispaces — http://chessprogramming.wikispaces.com/John+von+Neumann, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17541659

Рис. 5 Автор: неизвестен — http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/PHOTOS/MESM1_r.html, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=228956

Рис. 6 Автор: сотрудник ИТМиВТ — сайт ipmce.ru, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=1733025

Рис. 7 Автор: Kristopher Doern — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74129210

Прогулка с динозаврами: два больших компьютера XX века +11

Старое железо, История IT, Блог компании ИТ-ГРАД

Рекомендация: подборка платных и бесплатных курсов таргетированной рекламе — https://katalog-kursov.ru/

В известном голливудском фильме «Игры разума» была такая любопытная сцена: принстонскому профессору коллеги преподносили ручки как дань уважения его таланту. Не суть важно, есть ли хотя бы капля реальности в этой красивой метафоре, или она, как и многие другие красивые вещи, была выдумана на конвейере фабрики грез. Обыкновенная ручка (а точнее — нежелание производить с её помощью тонны математических расчетов) и послужила вдохновительницей первых ЭВМ. О двух из них мы сегодня и расскажем.

Вместо предисловия

Достаточно много статей было написано о первых компьютерах. Кто-то рассматривал их вскользь, как нечто само собой разумеющееся. Кто-то вдавался в детали, описывал их внутреннее устройство, разбирал исторические предпосылки к их созданию и роль в мировом техническом прогрессе.

Безусловно, все эти аспекты истории ЭВМ крайне важны и полезны. Они помогают нам понять, почему мир, в котором мы живем сегодня, работает так, как работает.

Тем не менее, это не отменяет некоторой скучности и дидактичности подобных материалов. Они оставляют читателя один на один с цифрами и фактами и не дают объемного представления о компьютере.

В рамках небольшого эксперимента мы хотели бы рассказать вам о двух «первых» компьютерах: машине Эйкена, созданной им в 1940-х совместно с IBM, и проекте Whirlwind, который нечасто упоминается в подобных статьях, несмотря на свою примечательную судьбу.

Нам хотелось бы в первую очередь показать эти компьютеры «лицом»: разыскать интересные архивные документы, привести фотографии и видеозаписи. Подробная же история Mark I и Whirlwind уже была неоднократно рассказана до нас.

Первый «компьютер» Говарда Эйкена

Знакомьтесь, этого человека зовут Говард Эйкен. Принято считать, что именно ему мы обязаны появлением первого в мире устройства, которое с некоторой натяжкой можно назвать программируемым компьютером. Предложенный им проект должен был заменять человека при решении дифференциальных уравнений, имеющих только численные решения. Идея создания подобного устройства появилась у Эйкена в середине-конце 1930-х во время работы над докторской диссертацией в Гарварде. После череды весьма удачных попыток собрать простые вычислители, пригодные для решения узкого круга задач, он задумался над чем-то более полным и интересным. По его собственному признанию, будущая машина была вдохновлена работами Чарльза Бэббиджа.

Боюсь, живи Бэббидж на 75 лет позже, я остался бы без работы

Говард Эйкен

Счетный механизм Бэббиджа, фотография из руководства по эксплуатации ASCC (Mark I) 1946 года. Полную версию руководства можно изучить здесь.

Сделав подробное описание концепции будущей вычислительной машины и заручившись финансовой поддержкой ВМФ США (Эйкен был капитаном второго ранга), он принялся обивать пороги компаний, которые помогли бы ему претворить проект в жизнь: снабдить технической экспертизой и обеспечить достаточную элементную базу. Но не всё было гладко. В машину Эйкена никто не хотел верить. Кто-то отказывал из-за чрезмерной сложности проекта, кто-то — из-за отсутствия рыночных перспектив.

Приведем ниже отрывок из устного интервью c Робертом Кэмпбеллом, одним из коллег Эйкена по работе в IBM, а также его сокращенный перевод.

CAMPBELL: 1937 (год, когда Эйкен предложил идею создания ASCC. — прим. переводчика). It described functionally a machine which had a rather complete repertoire of characteristics, but said almost nothing about how it might be constructed or what components would be used. What circuitry techniques or what other mechanical techniques as far as that’s concerned. It did, however, talk about tape programming I think.

/В 1937 году Эйкен достаточно подробно описал функциональную часть машины, однако ни словом не обмолвился о том, как и из чего она должна быть сделана. Какие схемотехнические или механические технологии будут применены. Я думаю, тем не менее, там говорилось о программировании с помощью лент./

ASPRAY: What did that mean? /Что всё это означало?/

CAMPBELL: Well, a sequence control device from instructions somehow encoded in the punch paper (in a tape, not necessarily punched paper). But other than that there was very little dealing with specific components or specific design techniques. So having developed this concept Aiken tried to find a way of implementing it. He didn’t have the resources himself. He was an instructor at Harvard at that point finishing up his doctorate degree. He first went to a number of business machine companies. It was at Monroe that he talked to George Chase, chief engineer. Chase was quite interested in the concept and would like to have tried implementing it using necessarily mechanical techniques, but the top management at Monroe was not interested.

/Устройство управления последовательностью из инструкций, как-либо закодированных на перфорированной бумаге. Но, помимо этого, было очень мало сказано о конкретных компонентах или конкретных методах проектирования. Разработав эту концепцию, Эйкен попытался найти способ ее реализации. У него не было собственных ресурсов. Сначала он посетил ряд компаний, занимавшихся машиностроением. В Монро он говорил с Джорджем Чейзом, главным инженером. Чейз был весьма заинтересован в его концепции и хотел бы попытаться реализовать ее, используя преимущественно механические методы, но топ-менеджмент в Монро проект не впечатлил./

ASPRAY: They just didn’t see a market for it, or what? /Они не нашли для него места на рынке, или что?/

CAMPBELL: Either they didn’t want to spend the money for it or they didn’t see a market for it either. He went to other business machine companies. I don’t know how many. But he was unable to get any interest. Then through Professor Theodore Brown at the Business School and Harlow Shapley in the Astronomy Department he secured a introduction to Bryce — James Bryce of IBM, who was a senior executive in New York with a long history of engineering inventions. He became interested in Aiken’s ideas; and through Bryce it was arranged for Aiken to talk to Watson. <…> In any case, Watson became quite interested in Aiken’s idea.

/Либо они не хотели тратить деньги на это, либо не видели рынка. Тогда он пошел в другие компании. Я не знаю, сколько именно [компаний посетил Эйкен]. Но ему никого не удалось заинтересовать. Затем через профессора Теодора Брауна в Business School и Харлоу Шепли на факультете астрономии он познакомился с Джеймсом Брайсом из IBM, старшим руководителем в Нью-Йорке. Он заинтересовался идеями Эйкена; и через Брайса Эйкен договорился о беседе с Уотсоном. <…> В любом случае, Уотсону очень понравились идеи Эйкена./

Дальнейшее развитие событий уже более-менее известно большинству читателей: Уотсон, президент IBM, оказался дальновидным человеком с богатым воображением и горячо поддержал идею Эйкена. Можно сказать, что Эйкен вытянул счастливый билет, начав сотрудничество с IBM: в те годы мало компаний имели доступ к столь богатому выбору технических компонентов. По собственным словам Эйкена, если бы в IBM ему отказали, пришлось бы идти в RCA или Bell Laboratories, и его машина могла стать полностью электронной, а не электронно-механической. Или вообще не появиться на свет. Подводя итог, стоит еще раз отметить: Эйкен пришел к Уотсону с проектом, содержащим лишь описание требований к функционалу машины. Вся техническая реализация принадлежит IBM и в некоторой степени самому Эйкену и его коллегам. В IBM проект получил имя ASCC — Automatic Sequence Controlled Calculator. Томас Уотсон чрезвычайно гордился тем, что первая подобная машина будет выпущена именно в его компании, но по завершении проекта его радость была омрачена.

Во время торжественной передачи готовой оттестированной машины Гарварду Эйкен не упомянул в своей речи заслуги IBM в его создании. Томас Уотсон пришел в ярость и разорвал дальнейшее сотрудничество с Эйкеном. Название ”ASCC” было заменено на военизированное Mark I, и пути Эйкена и IBM разошлись.

Сделаем еще одну ремарку относительно личности Эйкена. По свидетельству того же Кэмпбелла, Эйкен относился к разряду инженеров-математиков. Его реальный интерес к вычислительным машинам лежал сугубо в практической плоскости. Вычисления стояли на первом месте, а машины оставались лишь удобным вспомогательным инструментом. Он не создавал компьютер ради компьютера. Тем не менее, когда в 1944 году монстр за $200 000 (по другим данным, за $500 000) был, наконец, достроен и доставлен в Гарвард, Эйкен с энтузиазмом, ничуть не меньшим, чем при разработке, приступил к его использованию.

Вот краткое описание получившейся машины.

- Более 765 тысяч компонентов.

- Порядка 17 метров в длину.

- 2,5 метра в высоту.

- Вес: 4,5 тонны.

- Синхронизация модулей при помощи 15-тиметрового вала с электрическим двигателем.

- По настоянию Томаса Уотсона, машина была заключена в «шкаф» из стекла и нержавеющей стали.

- Машина могла заменить до 20 человек с ручными устройствами для произведения вычислений.

- Машина была программируемой и не требовала вмешательства человека во время работы.

- Несмотря на всё вышеперечисленное, машина была чрезвычайно медлительна даже для своего времени.

Небольшой рассказ о Mark I и демонстрация внешнего вида машины в наши дни

Характеристики Mark I из справочника МО США

Принято говорить, что Mark I за 15 лет своей работы толком не использовался в каких бы то ни было серьезных вычислениях. Остановимся на этом моменте чуть подробнее.

Говард Эйкен был назначен руководителем гарвардской вычислительной лаборатории, которая, в свою очередь, находилась в распоряжении бюро судоходства США. Разумеется, любое техническое преимущество во время Второй мировой войны могло являться решающим, и бюро судоходства крайне положительно отнеслось к появлению вычислительной машины. Тем не менее, ввиду специфики работы бюро, заказов на расчеты при помощи Mark I было достаточно немного. Куда больше вычислений производилось для исследовательской лаборатории бюро боеприпасов. Работа на машине происходила в три смены, а в «свободное» время использовалась для вычисления таблиц Бесселя, в чем Эйкен и видел её основное предназначение.

Фрагмент предисловия из руководства по эксплуатации ASCC (Mark I) 1946 года

Следующий проект вычислительной машины, Mark II, был разработан в конце 1944 года Эйкеном и Кэмпбеллом. Планировалось создать еще один электромеханический калькулятор, на сей раз для нужд военно-морского полигона Дальгрен. За ним последовали еще две подобные машины, Mark III и Mark IV соответственно. Последний компьютер Эйкена уже не содержал механических компонентов и использовал память на магнитных сердечниках.

На сегодняшний день Mark I все еще работоспособен. В 2014 году он был обслужен и запущен.

Любительская видеозапись включения Mark I

То же, с другого ракурса

Официальное отключение «компьютера» состоялось в 1959 в связи с его полным моральным устареванием.

Проект Whirlwind I: первый компьютер с дисплеем

Пожалуй, проект Whirlwind — это один из самых интересных компьютеров из когда-либо созданных. Его краткая история такова: в начале 1940-х ВМС США требовался тренажер для пилотов, который не был бы привязан к определенной модели самолета и в любой момент мог быть перепрограммирован непосредственно перед сессией обучения. Разработка была поручена группе инженеров под руководством Джея Форрестера из MIT.

Загвоздка была в том, что ВМС требовался не просто компьютер, но система, реагирующая на действия оператора в реальном времени. В первый год разработок Форрестер сосредоточил силы команды на создании аналоговой машины, способной вычислять траекторию движения самолета, но это решение оказалось слишком сложным и недостаточно гибким для подобной задачи.

В 1945 году группа Форрестера приступила к изучению основ цифровой техники и проектированию нового компьютера с применением новых технологий.

Техническая сложность проекта (требовалось выполнение до 100 000 операций в секунду против обычных для того времени 1000-10 000), отсутствие подобного опыта у создателей (только-только начал работу первый полностью электронный компьютер ENIAC, любимец девушек, соответственно, новую машину пришлось разрабатывать с нуля) и масса других факторов растянули проект во времени. Еще на самых ранних этапах руководители группы приняли решение о необходимости разбиения разработки проекта на две очереди. На первом этапе планировалось построить упрощенную машину, Whirlwind I, чтобы затем, с учетом её ошибок и накоплением опыта, создать более совершенный, мощный и дорогой компьютер.

Первый детальный проект компьютера был готов к 1947 году, уже после войны, а окончание тестирования всех критичных узлов планировалось на 1949 год. Однако история внесла в этот план свои коррективы.

Дороговизна в разработке Mark I частично была скомпенсирована его военным применением. Но по окончании второй мировой войны правительство США резко сократила все военные бюджеты, а еще не достроенный компьютер потерял свою главную цель: ВВС уже не требовалось столь интенсивно обучать пилотов, для этого хватало и «консервативных» методов, которые, к тому же, и стоили существенно дешевле. По средним подсчетам, разработка Whirlwind ввиду привлечения значительного числа как человеческих, так и технических ресурсов, стоила США порядка $1,8 млн в год (что в пересчете на современные деньги дает ни много ни мало — около 18 миллионов долларов).

План этажа, занимаемого Whirlwind

Еще одним камнем в сторону экономической нецелесообразности проекта Whirlwind был, как ни странно, параллельно разрабатывавшийся компьютер EDVAC, затраты на который оказались существенно ниже.

Вполне закономерно, что проект летного тренажера был свернут и переформирован в сугубо «вычислительный». Шефство над Whirlwind в 1948 году перешло от ВМС к ВМФ США, которые в целом поддерживали разработки, но выступали за существенное удешевление и упрощение компьютера.

Форрестер и Эверетт, руководители группы разработки, обратились в поиски нового заказчика для их проекта. Им выступили ВВС США, которым в рамках построения системы ПВО требовалась машина, способная сводить данные от множества радаров в единую карту. К 1949-50 году большая часть финансов поступала в проект именно из этого ведомства.

Демонстрация Whirlwind для телевидения. See It now, 1951

Whirlwind I был сдан в эксплуатацию ранней весной 1951 года. Как и предполагалось, основная масса машинного времени была отдана нуждам ВВС США. Подробнее о применении Whirlwind в военных целях вы можете прочитать здесь. Ниже приведем скан спецификации проекта на страницах документа 1953 года.

Whirlwind I оказался к тому же первым компьютером, получившим графический дисплей и световой пистолет в качестве органа управления:

Любительская видеозапись, сделанная в музее Смитсоновского института, где экспонируется один из фрагментов Whirlwind.

Сразу по завершении строительства компьютер был введен в эксплуатацию. С его помощью ВВС США тестировали новую систему ПВО, “Систему Мыса Код” (Cape Cod System). Проект курировался специально созданной Lincoln Laboratory.

В задачи компьютера входило решение задач по сопровождению целей для истребителей. Специальный графический дисплей, о котором мы писали чуть выше, был создан специально для удобства операторов: система позволяла “указать” световым пистолетом на нужную цель. Еще один дисплей, дополнительный, использовался для создания копий экрана — на него была наведена фотокамера. К 1953 году “Система Мыса Код” справлялась с сопровождением 48 целей с помощью 14 радаров.

Помимо сугубо милитаристских задач компьютер также использовался учеными для вычислений. Основные запросы поступали в лабораторию от ONR и МТИ. По некоторым данным в год компьютер решал до 200 подобных задач.

Разработка проекта Whirlwind не завершилась на создании первой модели. Вторая версия компьютера, Whirlwind II, к 1959 году многократно превзошла своего предшественника и дальнейшее использование Whirlwind I было признано экономически нецелесообразным. Первое выключение компьютера состоялось в июне 1959 года. Однако долго компьютер без дела не стоял и вскоре был передан в аренду компании Wolf Research and Development Company, основанную бывшим участником проекта Whirlwind. Еще около 5 лет компьютер проработал в офисе компании, решая её задачи.

Полное отключение компьютера состоялось в 1964 году. Whirlwind I был разобран на части, а один из его фрагментов передан в музей компьютерной истории (видео выше).

Подведем небольшой итог в цифрах:

- вес компьютера: 9,1 тонн;

- затраты на проект: $1 млн в год;

- приблизительное время активности: 14 лет с перерывами;

- на Whirlwind I появился первый в мире графический интерфейс взаимодействия с оператором.

Мы надеемся, что наша обзорная статья показалась вам интересной. В любом случае, смотреть на динозавров вычислительной техники, держа в руках мобильный телефон или сидя перед персональным компьютерам, весьма забавно и необычно.

В заключение предлагаем вам несколько тематических ссылок:

- Bitsavers — колоссальный архив компьютерных документов

- Всем, кого проект Whirlwind не оставил равнодушным, рекомендуем посмотреть выступление Джея Форрестера в 1980 году. Он делится со зрителями подробностями о разработке компьютера, рассказывает о сложностях в реализации проекта и, кстати, прекрасно шутит.

- Статья “The many carriers of Jay Forrester”

- Подробное описание Whirlwind

- Виртуальный тур по музею вычислительной техники Великобритании

1941 ГОД

31 мая 1941 года была успешно испытана Z3 (на электромеханических реле) — первая в мире программно управляемая вычислительная машина, выполнявшая операции над числами с плавающей запятой, представленными в двоичной системе счисления, и имевшая булевы логические схемы. Создателем этой машины был немецкий инженер Конрад Цузе.

1942 ГОД

В 1942 году американский физик Джон Моучли (John Mauchly, 1907-1980), после детального ознакомления с проектом Атанасова, представил собственный проект вычислительной машины. В работе над проектом ЭВМ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer — электронный числовой интегратор и калькулятор) под руководством Джона Моучли и Джона Эккерта (John Presper Eckert) участвовало 200 человек. Весной 1945 года ЭВМ была построена, а в феврале 1946 года рассекречена. ENIAC, содержащий 178468 электронных ламп шести различных типов, 7200 кристалических диодов, 4100 магнитных элементов, занимавшая площадь в 300 кв. метров, в 1000 раз превосходил по быстродействию релейные вычислительные машины.

Компьютер проживет девять лет и последний раз будет включен в 1955 году.

Одновременно с постройкой ENIAC, также в обстановке секретности, создавалась ЭВМ в Великобритании. Секретность была необходима потому, что проектировалось устройство для дешифровки кодов, которыми пользовались вооруженные силы Германии в период второй мировой войны (знаменитая шифровальная машина Энигма). Математический метод дешифровки был разработан группой математиков, в число которых входил Алан Тьюринг (Alan Turing). В течение 1943 году в Лондоне была построена машина Colossus на 1500 электронных лампах. Разработчики машины — М. Ньюмен и Т. Ф. Флауэрс.

Ввод информации осуществлялся с перфоленты. Использовалась стандартная перфолента от телеграфных аппаратов того времени.

В соответствии с телеграфным кодом она имела 5 дорожек, что отличается от более поздних компьютерных перфолент, применявшихся в Советском Союзе аж в конце 80-х годов: те имели 8 дорожек (байт).

Скорость ввода была огромной: 50 000 знаков в секунду. На такой скорости летящая лента из плотной тонкой бумаги может разрезать человеческое тело не хуже бритвы. После окончания второй мировой войны компьютеры Colossus были уничтожены, секретность была полнейшая. Первая информация об этих машинах появилась только в 1970 году, после рассекречивания ряда американских документов. В 1994 году было создано общество по восстановлению этих компьютеров, через два года была запущена двухразрядном режиме, а через десять лет, в 2004 году она заработала на полную мощность!

Хотя и ENIAC, и Colossus работали на электронных лампах, они по существу копировали электромеханические машины: новое содержание (электроника) было втиснуто в старую форму (структуру доэлектронных машин).

1944 ГОД

В 1937 году гарвардский математик Говард Эйкен (Howard Aiken) предложил проект создания большой счетной машины. Спонсировал работу президент компании IBM Томас Уотсон (Tomas Watson), который вложил в нее 500 тыс. долларов. Проектирование Mark-1 началось в 1939 году, строило этот компьютер нью-йоркское предприятие IBM. Компьютер содержал около 750 тыс. деталей, 3304 реле и более 800 км проводов.

Марк I является одним из первых действующих компьютеров с программным управлением (первоначальное название — «Компьютер с автоматическим управлением последовательностью операций«)

В 1944 году готовая машина была официально передана Гарвардскому университету.

В 1944 году американский инженер Джон Эккерт (John Presper Eckert) впервые выдвинул концепцию хранимой в памяти компьютера программы.

Эйкен, располагавший интеллектуальными ресурсами Гарварда и работоспособной машиной Mark-1, получил несколько заказов от военных. Так следующая модель — Mark-2 была заказана управлением вооружения ВМФ США. Проектирование началось в 1945 году, а постройка закончилась в 1947 году. Mark-2 представляла собой первую многозадачную машину — наличие нескольких шин позволяло одновременно передавать из одной части компьютера в другую несколько чисел.

1945 ГОД

Вэннивер Буш (Vannevar Bush, 1890-1974) впервые изложил идею создания гипертекста в статье «Пока мы мыслим«, которая была напечатана в журнале «The Atlantic Monthly».

В 1945 году под руководством Джона Моучли (John Mauchly) и Джона Эккерта (John Presper Eckert) был разработан проект первого компьютера EDVAC с хранимой программой.

1946 ГОД

15 февраля 1946 года в США состоялась демонстрация работы ENIAC (от Electronic Numerical Integrator and Computer — электронный цифровой интегратор и компьютер) — первого успешно функционировавшего электронного цифрового компьютера.

Джон фон Нейман (1903-1957) на основе критического анализа конструкции ENIAC предложил ряд новых идей организации ЭВМ, в том числе концепцию хранимой программы, т.е. хранения программы в запоминающем устройстве. В результате реализации идей фон Неймана была создана архитектура ЭВМ, во многих чертах сохранившаяся до настоящего времени.

В 1946 году выдающийся американский ученый-статистик Джон Тьюки (советник пяти президентов Соединенных Штатов) предложил название БИТ (BIT — аббревиатура от BInary digiT). Тьюки избрал бит для обозначения одного двоичного разряда, способного принимать значение 0 или 1.

Вернер Бухольц (Werner Buchholz) в 1956 г. на ранних стадиях проектирования компьютера IBM Stretch ввел в обращение термин БАЙТ (byte).

1947 ГОД

Норберт Винер (1894-1964) вводит в обращение термин «кибернетика».

В 1946 году при лаборатории Bell Telephone Laboratories была создана группа во главе с Уильямом Брэдфорд Шокли (William Bredford Chockley, 13.02.1910 — 12.08.1989), проводившая исследования свойств полупроводников на Кремнии (Sc) и Германии (Ge). Группа проводила как теоретические, так и экспериментальные исследования физических процессов на границе раздела двух полупроводников с различными типами электрической проводимости. В итоге были изобретены: трехэлектродные полупроводниковые приборы — транзисторы. Успех был достигнут 23 декабря 1947 г. Информация об этом изобретении появилась в журнале «The Physical Review» в июле 1948 года.

Изобретение транзисторов явилось знаменательной вехой в истории развития электроники и его авторы Джон Бардин (John Bardeen), Уолтер Бремен (Walter Brattain) и Уильям Брэдфорд Шокли (William Bredford Chockley) были удостоены Нобелевской премии по физике за 1956 г.

1948 ГОД

В 1948 году Сергеем Александровичем Лебедевым (1890-1974) и Б. И. Рамеевым был предложен первый проект отечественной цифровой электронно — вычислительной машины. Под руководством академика Лебедева С.А. и Глушкова В.М. разрабатываются отечественные ЭВМ: сначала МЭСМ — малая электронная счетная машина (1951 год, Киев), затем БЭСМ — быстродействующая электронная счетная машина (1952 год, Москва). Параллельно с ними создавались Стрела, Урал, Минск, Раздан, Наири.

Американский математик Ноберт Винер выпустил в свет книгу «Кибернетика, или Управление и связь у животных и машин«, которая положила начало развитию теории автоматов и становлению кибернетики — науки об управлении и передаче информации. Также Клод Шеннон (Claude Shannon) выпускает книгу «Математическая теория передачи информации«.

Ванг Ан (Wang An) изобрел запоминающее устройство на магнитных сердечниках, которое применялось в компьютерах до появления микросхем.

В 1948 году введен в действие первый в мире компьютер с хранимой программой «Манчестерский Марк-1«, созданный английскими учеными Том Килбурном (Tom Kilburn) и Фредди Вильямсом (Freddie Williams) из Манчестерскрго университета.

1949 ГОД

В мае 1949 года в Англии заработал EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator, электронный автоматический вычислитель с памятью на линиях задержки) — первый действующий компьютер с хранимой программой — конструктор Морис Уилкис (Maurice Wilkes) и сотрудники математической лаборатории Кембриджского университета (Великобритания). ЭВМ EDSAC содержала 3000 электронных ламп и в шесть раз производительнее своих предшественниц.

Морис Уилкс ввел систему мнемонических обозначений для машинных команд, названную языком ассемблера.

Джон Моучли (John Mauchly) создал первый интерпретатор языка программирования под названием «Short Order Code«.

#статьи

- 16 ноя 2021

-

0

Как американцы собрали ЭВМ, чтобы «отдокторстрэнджить» все возможные сценарии ядерной войны с СССР.

Фото: Jerry Cooke / Getty Images

Программист, консультант, специалист по документированию. Легко и доступно рассказывает о сложных вещах в программировании и дизайне.

История компьютера ENIAC началась в 1930-х, когда американский профессор Джон Мокли захотел предсказывать погоду не на недели, а на годы вперёд. Он считал, что для этого нужно разгадать закономерности вспышек и пятен на Солнце.

У профессора были данные наблюдений метеорологов за много лет. Чтобы проанализировать их, он купил у банков списанные калькуляторы и усадил за работу студентов. Но вычисления шли медленно — информации было много, а студенты часто ошибались.

Мокли понял: чтобы ускорить работу, нужно мощное вычислительное устройство. Тогда он начал разрабатывать машину на радиолампах, которая выдавала бы результат сразу после ввода информации. Но собрать её изобретатель не мог — у него не хватало денег.

В 1941 году Мокли начал преподавать в инженерной школе при университете. Там он познакомился с изобретателем Джоном Эккертом, которого тоже увлекла идея создать электронный компьютер.

Вскоре у Мокли появилась возможность реализовать идею. В 1942 году союзники высадились в Северной Африке и артиллеристам понадобились баллистические таблицы под местный климат.

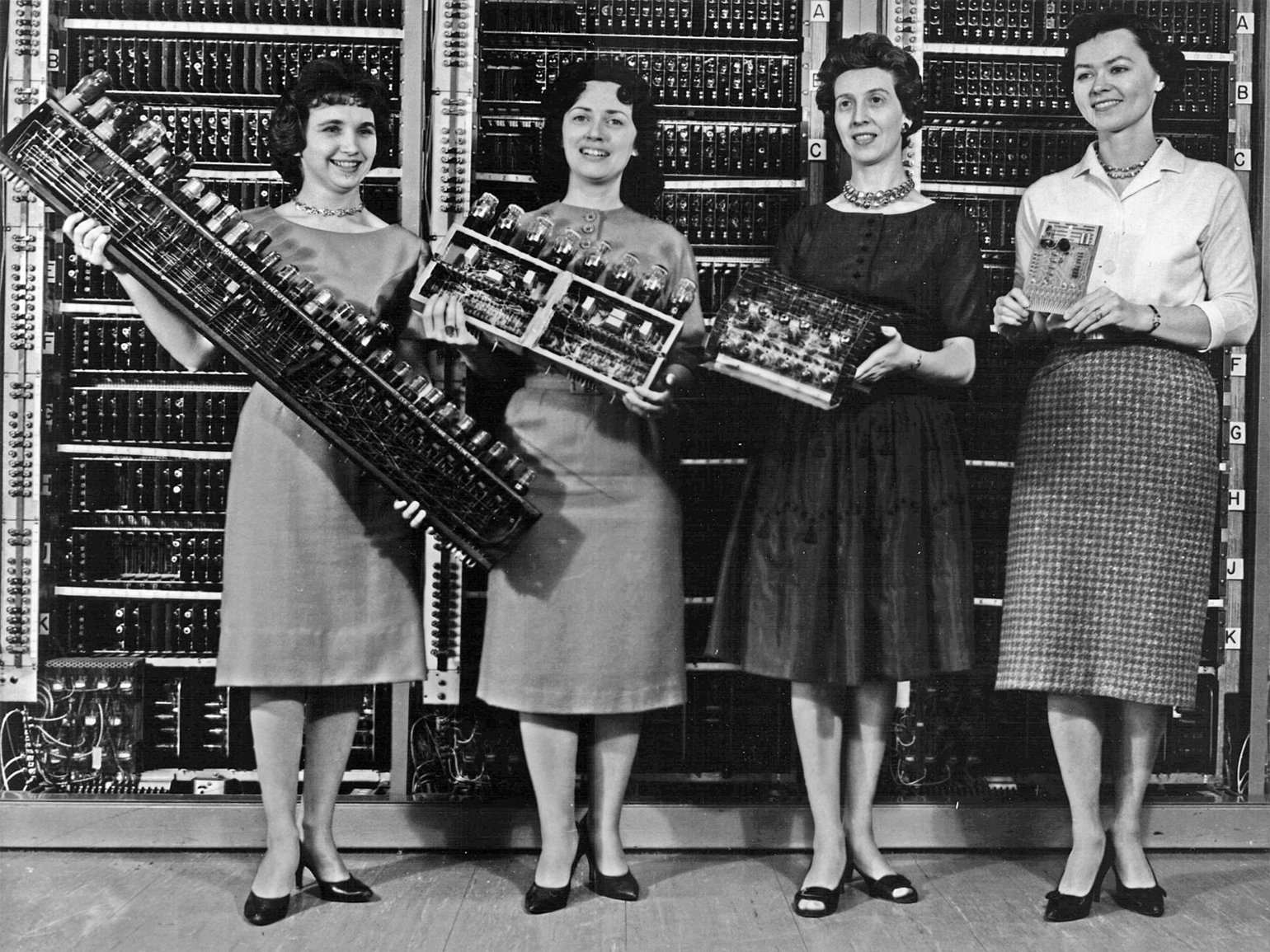

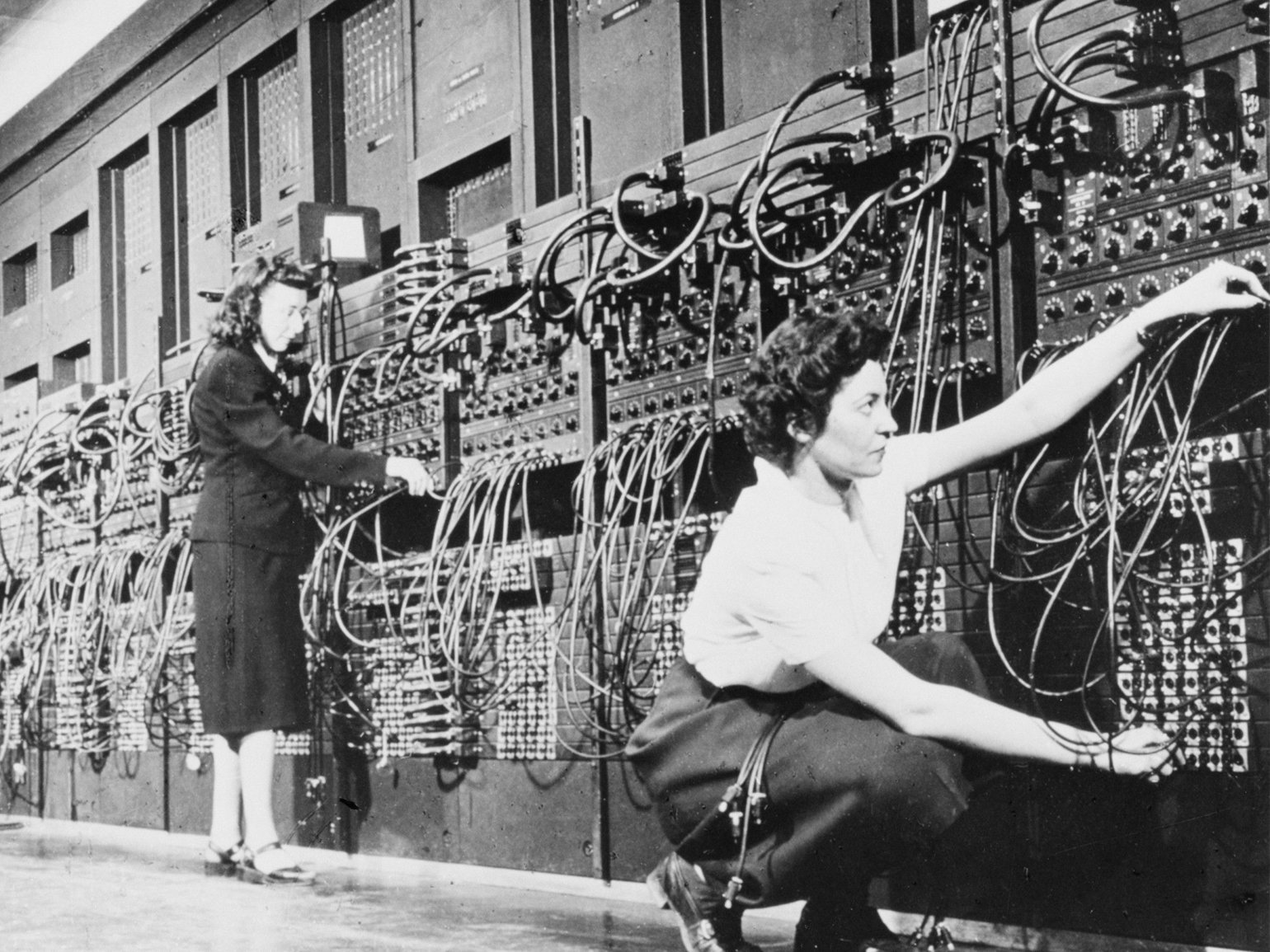

Школа, где работал Мокли, сотрудничала с баллистической лабораторией. В ней такие таблицы составляла сотня сотрудников — в основном девушки с высшим математическим образованием.

Девушек в лаборатории называли просто — «компьютеры» (от англ. computer — вычислитель). В Америке тогда царило гендерное неравенство и к инженерным задачам женщин не допускали, а вот кропотливую, трудоёмкую и низкооплачиваемую работу им доверяли. Впрочем, девушки были довольны — это была хорошая альтернатива карьере провинциальной учительницы.

Таблицы составляли для всех снарядов и орудий. Причём для каждого вида нужно было рассчитать около трёх тысяч траекторий полёта и учесть множество факторов: угол возвышения ствола, скорость снаряда, температуру воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

Люди решали сложные дифференциальные уравнения, а потом рассчитывали значения полученных функций на логарифмических линейках и арифмометрах. Часть вычислений выполняли на дифференциальном анализаторе, но он работал неточно и результаты приходилось перепроверять. Расчёт каждой траектории состоял из 1000 операций, а на вычисление всей таблицы у сотни людей уходило четыре года.

Объём работ был огромным, и люди с ним не справлялись. Тогда Мокли с Эккертом обратились к начальству своего института с предложением создать электронную вычислительную машину, которая сможет ускорить расчёты во много раз. Но их идею не оценили.

В апреле 1943 года Мокли по совету знакомых подал заявку на выделение средств напрямую в баллистическую лабораторию. Он обещал, что построенный компьютер будет вычислять одну траекторию за пять минут.

В описании проекта Мокли схитрил — назвал своё изобретение электронным дифференциальным анализатором, чтобы не вызвать недоверие у военных. Они не любили финансировать всё новое и непроверенное, но анализаторы были вещью знакомой.

У проекта тут же появилось немало противников. Они ворчали, что радиолампы быстро выйдут из строя, а одна перегоревшая деталь остановит всю машину. Даже знаменитый физик Энрико Ферми сказал, что лампы в таком количестве проработают не больше пяти минут. Тем не менее деньги учёным дали.

В 1944 году все чертежи были готовы и группа инженеров под руководством Мокли и Эккерта начала строить компьютер. Начальником проекта стал Мокли, а главным конструктором — Эккерт. Позже в качестве научного консультанта к ним присоединился Джон фон Нейман.

Осенью 1945 года компьютер построили. Его назвали ENIAC — электронным числовым интегратором и вычислителем. Машина получилась весом в 30 тонн и длиной в 30 метров, в ней было 17 000 радиоламп, 10 000 конденсаторов, 7000 резисторов, 15 000 реле и 6000 переключателей.

Архитектура ENIAC была несовершенной, поэтому на него ушло так много деталей. У компьютера были модули для сложения, умножения, деления и извлечения квадратного корня. Промежуточные результаты передавались от модуля к модулю.

В современных компьютерах числа хранятся в регистрах, обрабатываются в отдельных арифметических модулях, а результаты опять помещаются в регистры, но в ENIAC каждый модуль хранения чисел был одновременно модулем обработки, который мог выполнять арифметические операции.

ENIAC работал не с двоичным кодом, а с десятичными числами. На каждую цифру приходилось 10 ламп: если горела лампа №1 — это был ноль, №2 — единица, №3 — двойка и так далее. Это приводило к огромному расходу электронных элементов. Например, чтобы представить число 1000 в двоичном виде (1111101000), нужно 10 ламп — по одной на каждую цифру в двоичной системе счисления. А в схеме ENIAC для этого требовалось 40 ламп — по 10 на одну цифру.

ENIAC мог совершать 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду. В его памяти помещалось 20 десятизначных чисел. Компьютер не хранил программы в памяти.

Ни операционных систем, ни языков программирования тогда не было, поэтому всё делали вручную — устанавливали переключатели и присоединяли провода. Данные на перфокартах вводили через кард-ридер IBM, а для вывода результатов использовался перфоратор IBM.

Хотя ENIAC не был таким надёжным, как электромеханический компьютер Mark I Говарда Эйкена, по скорости он превосходил его в тысячу раз. А на траекторию, которую механический дифференциальный анализатор рассчитывал в течение 15 минут, ENIAC тратил всего 20 секунд. Работал он с той же точностью, что и человек с механическим калькулятором.

14 февраля 1946 года ENIAC показали публике (этот день теперь считается Днём программиста). Сначала компьютер за одну секунду посчитал сумму 5000 чисел, а затем — вычислил траекторию полёта снаряда быстрее, чем тот долетает от орудия до цели.

Присутствовавшие удивились. Они видели: чтобы машина ожила и начала вычислять, достаточно было нажать одну кнопку. Восхищённые репортёры называли ENIAC «электронным мозгом», «искусственным мозгом» и «волшебником».

Когда ENIAC был готов, война уже закончилась и артиллерийские расчёты стали не такими актуальными. Для него подобрали новую задачу — проверить один из вариантов устройства водородной бомбы.

Задача требовала огромного объёма вычислений, для которых пришлось бы решать дифференциальные уравнения. Программисты разбивали её на несколько этапов — сначала решения находили вручную, а потом переводили этот алгоритм на язык переключателей и проводов, чтобы всё автоматизировать.

Промежуточные результаты выводили на перфокарты и после перенастройки снова вводили в компьютер. С чем-то похожим тогда не могло справиться ни одно из электромеханических устройств.

ENIAC умел выполнять сложные операции, в том числе циклы, переходы и подпрограммы, но предварительно все уравнения нужно было решить вручную огромное количество раз.

На расчёты для создания водородной бомбы ушёл миллион перфокарт. Компьютер с задачей справился, и водородную бомбу создали. Большую часть расчётов не рассекретили до сих пор.

На ENIAC прогнозировали погоду в Советском Союзе, чтобы узнать, где выпадут радиоактивные осадки в случае ядерной войны. Ещё проводили инженерные расчёты, составляли баллистические таблицы, в том числе для атомных боеприпасов. Британский физик Дуглас Хартри рассчитал на ENIAC аэродинамику сверхзвукового самолёта.

Фон Нейман вычислял на ENIAC числа π и е (число Эйлера) с точностью в 2000 знаков после запятой. Он хотел выяснить, как цифры в этих числах распределены статистически, чтобы узнать, могут ли компьютеры генерировать случайные числа. Оказалось, что могут. Позже с группой метеорологов фон Нейман сделал первый численный прогноз погоды.

На презентации ENIAC никто не узнал про работу девушек, которые запрограммировали компьютер для демонстрации. Они были на мероприятии, но изображали хозяек — рассаживали гостей, раздавали им перфокарты и бумаги с результатами вычислений.

О команде программистов первой ЭВМ совершенно случайно узнали только в конце восьмидесятых. В 1946 году выпускница Гарварда Кети Клейман нашла фотографии с демонстрации ENIAC, на которых были подписаны только мужчины. Она спросила о женщинах у компьютерного историка, но он ответил, что это refrigerator ladies — так называли моделей, которые позировали для рекламы холодильников и стиральных машин.

Кети не устроил этот ответ, и она нашла сведения о девушках-программистах, которые рассчитывали процесс ядерного синтеза, траектории полётов баллистических ракет и форму крыльев сверхзвукового самолёта. Она даже их разыскала, записала и опубликовала интервью.

Оказалось, что для работы на ENIAC выбрали лучших вычислителей из Лаборатории баллистических исследований: Кей Антонелли, Фрэнсис Билас, Джин Дженнингс, Рут Лихтерман, Бетти Холбертон и Марлин Вескоф. Эти девушки стали первыми в мире программистами ЭВМ.

Их команда программировала и поддерживала ENIAC. Чтобы ввести новую программу, им каждый раз приходилось его перекоммутировать — установить тысячи тумблеров в новое положение и протянуть много проводов. Электронные лампы и конденсаторы перегорали почти каждый день, и для их замены операторы часами искали неисправные элементы. Одна настройка занимала несколько дней, на отладку уходили недели.

При работе с ENIAC нашли решения, которые легли в основу современного программирования. Бетти Холбертон изобрела точку останова, а Кей Антонелли — подпрограмму.

Позже Бетти Холбертон и Джин Дженнингс разработали процедуру сортировки, помогали переделать ENIAC в машину с хранимой программой и создать компьютер UNIVAC. Именно Бетти Холбертон предложила заменить цвет панелей ENIAC с чёрного на серо-бежевый, который стал стандартом для компьютеров.

Работа девушек не получила особого признания — её называли второстепенной, «женской». Ведущие физики и инженеры проектировали и создавали вычислительное оборудование, это дело считали гораздо более важным.

ENIAC работал до 1955 года. Несмотря на то что компьютер много раз модернизировали, к этому времени он окончательно устарел. Его демонтировали, когда появились более совершенные и мощные ЭВМ.

Машин с похожей архитектурой больше никогда не строили — вскоре в Пенсильванском университете разработали фоннеймановскую архитектуру, которая используется в современных компьютерах.

Значимость ENIAC в том, что это был первый полностью электронный универсальный компьютер, который теоретически мог справиться с любой задачей. Он доказал, что вычислительную машину можно создать на основе электронных элементов и она окупится.

Научитесь: Профессия DevOps-инженер

Узнать больше

ENIAC

ЭНИАК (англ. ENIAC, сокр. от Electronic Numerical Integrator and Computer — Электронный числовой интегратор и вычислитель) — первый электронный цифровой компьютер общего назначения, который можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач.

Содержание

- 1 История создания

- 2 Использование

- 3 Характеристики, архитектура и программирование

- 4 Влияние

- 5 Память о компьютере

- 6 См. также

- 7 Литература

- 8 Примечания

История создания

Архитектуру компьютера начали разрабатывать в 1943 году Джон Преспер Экерт (англ.) и Джон Уильям Мокли, учёные из Пенсильванского университета (Институт Мура (англ.)) по заказу Лаборатории баллистических исследований (англ.) Армии США для расчётов таблиц стрельбы. В отличие от созданного в 1941 году немецким инженером Конрадом Цузе комплекса Z3, использовавшего механические реле, в ЭНИАКе в качестве основы компонентной базы применялись вакуумные лампы.

Расчеты таблиц стрельбы в то время проводились вручную на настольных арифмометрах. Эту работу в Лаборатории выполняли особые клерки — «компьютеры» — в основном женщины. Таблицы стрельбы рассчитывались для каждого отдельного типа снаряда и орудия перед отправкой на фронт, и при различных комбинациях множества параметров (температура воздуха, скорость ветра, плотность почвы под орудием, возвышение ствола, скорость снаряда, температура ствола орудия) требовался кропотливый расчет около 3000 траекторий полета снаряда. Расчет каждой траектории требовал примерно 750 операций. Один вычислитель был способен выполнить это расчет за 12 дней, а на вычисление всей таблицы потребовалось бы 4 года. Без этих таблиц артиллеристам просто невозможно было точно попасть в цель. В условиях Второй Мировой войны на фронт в Европу отправлялось все больше и больше орудий и снарядов к ним, в 1943 году союзные войска высадились в Африке, где условия стрельбы были совершенно новыми и требовали новых таблиц, а Лаборатория не справлялась со своевременным их расчетом.

В Институте Мура имелся один из немногих «дифференциальных анализаторов (англ.)» — механический вычислитель, к помощи которого прибегала Лаборатория для выполнения хотя бы части расчетов. В этом институте Мокли работал преподавателем, а Экерт — был простым студентом с незаурядными способностями инженера. В августе 1942 года Мокли написал 7-страничный документ «The Use of High-Speed Vacuum Tube Devices for Calculation», в котором предлагал Институту построить электронную вычислительную машину основанную на вакуумных лампах. Руководство Института работу не оценило и сдало документ в архив, где он вообще был утерян.

Сотрудничество Института Мура с Баллистической Лабораторией по вычислению таблиц стрельбы осуществлялось через капитана Германа Голдстайна, который до поступления на службу в армию работал профессором математики в Университете штата Мичиган. Лишь в начале 1943 года один из работников Института в случайной беседе сообщил Голдстайну об идее электронного вычислителя, с которой носился Мокли. Использование электронной вычислительной машины позволило бы Лаборатории сократить время расчета с нескольких месяцев до нескольких часов. Голдстайн встретился с Мокли и предложил ему обратиться с заявкой в Лабораторию на выделение средств для постройки задуманной машины. Мокли по памяти восстановил утерянный 7-страничный документ с описанием проекта.

9 апреля 1943 года проект был представлен Баллистической Лаборатории на заседании Комиссии по науке. В проекте машина называлась «электронный дифф. анализатор» (electronic diff. analyzer). Это была уловка, чтобы новизна проекта не вызвала отторжение у военных. Все они были уже знакомы с дифференциальным анализатором, и проект в их представлении просто предлагал сделать его не механическим, а электрическим. Проект обещал, что построенный компьютер будет вычислять одну траекторию за 5 минут.

После короткой презентации научный консультант комиссии Освальд Веблен (англ.) одобрил идею, и деньги (61.700 долларов США на первые 6 месяцев исследовательских работ) были выделены. В контракте под номером W-670-ORD-4926, заключенном 5 июня 1943 года, машина называлась «Electronic Numerical Integrator» («Электронный числовой интегратор»), позднее к названию было добавлено «and Computer» («и компьютер»), в результате чего получилась знаменитая аббревиатура ENIAC. Куратором проекта «Project PX» со стороны Армии США выступил опять-таки Герман Голдстайн.

К февралю 1944 года были готовы все диаграммы и чертежи будущего компьютера, и группа инженеров под руководством Экерта и Мокли приступила к воплощению замысла в «железо». В группу вошли также:

- Роберт Шоу (Robert F. Shaw} (функциональные таблицы)

- Джеффри Чуан Чу (Jeffrey Chuan Chu) (модуль деления/извлечения квадратного корня)

- Томас Кайт Шарплес (Thomas Kite Sharpless) (главный программист)

- Артур Бёркс (Arthur Burks) (модуль умножения)

- Гарри Хаски (Harry Huskey) (модуль чтения вывод данных)

- Джек Дэви (Jack Davis) (аккумуляторы)

В середине июля 1944 года Мокли и Эккерт собрали два первых «аккумулятора» — модули, которые использовались для сложения чисел. Соединив их вместе, они перемножили два числа 5 и 1000 и получили верный результат. Этот результат был продемонстрирован руководству Института и Баллистической Лаборатории и доказал всем скептикам, что электронный компьютер действительно может быть построен.

Компьютер был полностью готов лишь осенью 1945 года. Так как война к тому времени уже была закончена, и острой необходимости в быстром расчете таблиц стрельбы уже не было, военное ведомство США решило использовать ENIAC в расчетах по разработке термоядерного оружия.

Будучи сверхсекретным проектом Армии США, компьютер был представлен публике и прессе лишь много месяцев спустя после окончания войны — 14 февраля 1946 года. Через несколько месяцев — в ноябре 1946 года — ENIAC был разобран и перевезен из Университета Пенсильвании в г. Абердин в Лабораторию баллистических исследований Армии США, где с августа 1947 года он успешно проработал ещё много лет и был окончательно выключен 2 октября 1955 года.

В Баллистической Лаборатории на ENIAC выполнялись расчеты по проблеме термоядерного оружия, прогнозам погоды в СССР для предсказания направления выпадения ядерных осадков на случай ядерной войны, инженерные расчеты, и конечно же таблиц стрельбы, включая таблицы стрельбы ядерными боеприпасами.

Использование

В качестве испытания ЭНИАКу первой была поставлена задача по математическому моделированию термоядерного взрыва супер-бомбы по гипотезе Улама-Теллера. фон Нейман, который одновременно работал консультантом и в Лос-Аламосской лаборатории и в Институте Мура, предложил группе Теллера использовать ЭНИАК для расчетов ещё в начале 1945 года. Решение проблемы термоядерного оружия требовало такого огромного объёма вычислений, что справиться с ним не могли никакие электромеханические калькуляторы, имевшиеся в распоряжении Лаборатории. В августе 1945 физики Лос-Аламосской лаборатории Николас Метрополис и Стенли Френкель (англ.) посетили институт Мура, и Герман Голдстайн вместе со своей женой Адель, которая работала в команде программистом и была автором первого руководства по работе с ЭНИАКом[1], познакомили их с техникой программирования ЭНИАКа. После этого они вернулись в Лос-Аламос, где стали работать над программой под названием «The Los Alamos Problem».

Производительность ЭНИАКа был слишком мала для полноценной симуляции, поэтому Метрополис и Френкель сильно упростили уравнение, игнорируя многие физические эффекты и стараясь хотя бы приблизительно рассчитать лишь первую фазу взрыва дейтерий-тритиевой смеси в одномерном пространстве. Детали и результаты выполненных в ноябре-декабре 1945 года расчетов до сих пор засекречены. Перед ЭНИАКом была поставлена задача решить сложнейшее дифференциальное уравнение, для ввода исходных данных к которому понадобилось около миллиона перфокарт. Вводная задача была разбита на несколько частей, чтобы данные могли поместиться в память компьютера. Промежуточные результаты выводились на перфокарты и после перекоммутации снова заводились в машину. В апреле 1946 года группа Теллера обсудила результаты и расчетов и сделала вывод, что они достаточно обнадеживающе хотя и очень приблизительно доказывают возможность создания водородной бомбы.

На обсуждении результатов расчета присутствовал Станислав Улам. Пораженный скоростью работы ЭНИАКа он предложил сделать расчеты по термоядерному взрыву методом Монте-Карло. В 1947 году на ЭНИАКе было выполнено 9 расчетов этим методом с различными исходными параметрами. После этого метод Монте-Карло стал использоваться во всех вычислениях, связанных с разработкой термоядерного оружия.

Британский физик Дуглас Хартри в апреле и июле 1946 года решал на ЭНИАКе проблему обтекания воздухом крыла самолета, движущегося быстрее скорости звука. ЭНИАК выдал ему результаты расчетов с точностью до седьмого знака. Об этом опыте работы Хартри написал в статье в сентябрьском выпуске журнала Nature за 1946 год[2].

В 1949 году фон Нейман использовал ЭНИАК для расчета числа пи и е с точностью до 2000 знаков после запятой. фон Неймана интересовало статистическое распределение цифр в этих числах. Предполагалось, что цифры в этих числах появляются с равной вероятностью, а значит компьютеры могут генерировать действительно случайные числа, которые можно использовать как вводные параметры для вычислений методом Монте-Карло. Вычисления для числа е были выполнены в июле 1949 года, а для числа пи — за один день в начале сентября. Результаты показали, что «цифры в числе пи идут в случайном порядке, а вот с числом е все обстояло значительно хуже»[3].

Первый успешный численный прогноз погоды был произведен в 1950 году командой американских метеорологов — Жюлем Чарни (англ.), Филипом Томсоном, Ларри Гейтсом, норвежцем Рагнаром Фьюртофтом (англ.) и математиком Джоном фон Нейманом с использованием ENIAC. Они использовали упрощенные модели атмосферных потоков на основе баротропного уравнения вихря скорости. Это упрощение понизило вычислительную сложность задачи и позволило произвести расчеты с использованием доступных в то время вычислительных мощностей[4]. Описание расчетов и анализ результатов были представлены в работе «Numerical Integration of Barotropic Vorticity Equation»[5], опубликованной 1 ноября 1950 года в журнале Tellus. В статье упоминается, что прогноз погоды на следующие 24 часа на ЭНИАКе был выполнен за 24 часа, то есть прогноз едва успевал за реальностью. Большая часть времени уходила на распечатку перфокарт и их сортировку. При должной оптимизации работы ЭНИАКа, говорилось в работе, расчет можно было бы выполнить за 12 часов, а при использовании более совершенных машин — за 30 минут. Для прогноза использовались карты погоды над территорией США и Канады за 5, 30, 31 января и 13 февраля 1949 года. После расчетов прогнозные карты сравнивались с реальными для оценки качества прогноза.

Характеристики, архитектура и программирование

На создание ENIAC ушло 200.000 человеко-часов и 486.804,22 доллара США. Всего комплекс включал 17468 ламп 16 различных типов, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70000 резисторов и 10000 конденсаторов.

- Вес — 27 тонн

- Объём памяти: 20 число-слов

- Потребляемая мощность — 174 кВт

- Вычислительная мощность — 357 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду

- Тактовая частота — 100 kHz, то есть один импульс каждые 10 микросекунд. Основной вычислительный такт состоял из 20 импульсов и занимал 200 микросекунд. Сложение выполнялось за 1 такт, умножение — за 14 тактов. Умножение заменялось многократным сложением, так что 1 умножение равнялось 14 операциям сложения и выполнялось соответственно за 2.800 микросекунд

- Устройство ввода-вывода данных: табулятор перфокарт компании IBM — 125 карт/минуту на ввод, 100 карт/минуту на вывод[6]

Вычисления производились в десятичной системе, после тщательного анализа ей было отдано предпочтение перед двоичной системой в связи с тем, что для реализации устройств оперирующих с двоичными числами требовалось значительно меньшее количество ламп. Компьютер оперировал числами максимальной длинной в 20 разрядов [7].

Многие специалисты Института скептически предсказывали, что при таком количестве ламп в системе компьютер просто не сможет работать сколь-нибудь продолжительное время, чтобы выдать стоящий результат — слишком много точек отказа. Выход из строя одной лампы, одного конденсатора, или резистора, значил останов работы всей машины, и по теории вероятности существовало 1.8 миллиардов вероятностей отказа в каждую секунду[8]. Для того, чтобы вакуумные лампы реже перегорали, Экерт придумал подавать на них минимальное напряжение, а после произведения вычислений ЭНИАК продолжал работать, поддерживая лампы в «теплом» состоянии, чтобы перепад температуры при охлаждении и накаливании не приводил к их перегоранию. Так инженеры добились того, чтобы ЭНИАК работал минимум 20 часов между поломками. Не так много по нынешним меркам, но за каждые 20 часов работы ЭНИАК выполнял месячный объём работы механических вычислителей.

До 1948 года для перепрограммирования ENIAC нужно было перекоммутировать его заново, в то время как Z3 умел считывать программы с перфорированной ленты. Программирование задачи на ЭНИАКе могло занимать до двух дней, а на её решение — несколько минут. При перекоммутировании ЭНИАК превращался как бы в новый специализированный компьютер для решения специфической задачи. Ещё на этапе конструирования ЭНИАКа Экерт и Мокли понимали недостатки своего детища, но на этапе проектирования они не считались критическими, поскольку компьютер изначально предназначался для выполнения однотипных баллистических расчетов[9].

В январе 1944 года, Экерт сделал первый набросок второго компьютера с более совершенным дизайном, в котором программа хранилась в памяти компьютера, а не формировалась с помощью коммутаторов и перестановки блоков, как в ЭНИАКе. Летом 1944 года военный куратор проекта Герман Голдстайн случайно познакомился со знаменитым математиком фон Нейманом и привлек его к работе над машиной. Фон Нейман внес свой вклад в проект с точки зрения строгой теории. Так был создан теоретический и инженерный фундамент для следующей модели компьютера под названием EDVAC с хранимой в памяти программой. Контракт с Армией США на создание этой машины был подписан в апреле 1946 года.

Научная работа фон Неймана «Первый проект отчёта о EDVAC (англ.)», обнародованная 30 июня 1945 года, послужила толчком к созданию вычислительных машин в США (EDVAC, BINAC, UNIVAC I) и в Англии (EDSAC). Из-за огромного научного авторитета идея о компьютере с программой, хранимой в памяти, приписывается фон Нейману («архитектура фон Неймана»), хотя приоритет на самом деле принадлежит Экерту, предложившему использовать память на ртутных акустических линиях задержки. Фон Нейман подключился к проекту позднее и просто придал инженерным решениям Мокли и Экерта академический научный смысл.

В июле 1953 года к ЭНИАКу подключен был модуль памяти на магнитных сердечниках, увеличивший объём оперативной памяти компьютера с 20 до 120 число-слов.

Влияние

ЭНИАК нельзя было назвать совершенным компьютером. Машина создавалась в военное время в большой спешке с нуля при отсутствии какого-либо предыдущего опыта создания подобных устройств. ЭНИАК был построен в единственном экземпляре, и инженерные решения, реализованные в ЭНИАКЕ, не использовались в последующих конструкциях компьютеров. ЭНИАК скорей компьютер не первого, а «нулевого» поколения. Значение ЭНИАКа заключается просто в его существовании, которое доказало возможность построения полностью электронного компьютера, способного работать достаточно продолжительное время, чтобы оправдать затраты на его постройку и принести ощутимые результаты.

В марте 1946 года Экерт и Мокли из-за споров с Пенсильванским университетом о патентах на ЭНИАК и на EDVAC, над которым они в то время работали, решили покинуть институт Мура и начать частный бизнес в области построения компьютеров. В качестве «прощального подарка» и по просьбе Армии США они прочитали в институте серию лекций о конструировании компьютеров под общим названием «Теория и методы разработки электронных цифровых компьютеров», опираясь на свой опыт построения ENIAC и проектирования EDVAC. Эти лекции вошли в историю как «Лекции Института Мура (англ.)». Лекции — по сути первые в истории человечества компьютерные курсы — читались летом 1946 года с 8 июля по 31 августа только для узкого круга специалистов США и Великобритании, работавших над той же проблемой в разных правительственных ведомствах и научных институтах, всего 28 человек. Лекции послужили отправной точкой к созданию в 40-х и 50-х года успешных вычислительных систем CALDIC, SEAC, SWAC, ILLIAC, машина Института перспективных исследований (англ.) и компьютер Whirlwind (англ.), использовавшийся ВВС США в первой в мире компьютерной системе ПВО SAGE.

Память о компьютере

- Некоторые детали компьютера ENIAC выставлены в Национальном Музее Американской истории (англ.) в Вашингтоне.

- В честь компьютера назван астероид (229777) ENIAC[10].

- В 1995 году был создан миниатюрный кремниевый чип ENIAC-on-A-Chip рамерами 7.44 мм х 5.29 мм, на котором с помощью 250 000 (в других источниках 174 569[9]) транзисторов была реализована логика, аналогичная 30-тонному ЭНИАКу. Чип работал на частоте 20Мгц, то есть значительно быстрее, чем ЭНИАК.[11]

См. также

- EDSAC — британский компьютер, первый реализовавший «архитектуру фон Неймна» (1948)

- EDVAC — следующий компьютер Института Мура, созданный для Армии США на принципах «архитектуры фон Неймана» (1949)

Литература

- Herman H. Goldstine. The Computer from Pascal to von Neumann. — Princeton University Press, 1980. — 365 p. — ISBN 9780691023670 (англ.)

- Scott McCartney. ENIAC: The Triumphs and Tragedies of the World’s First Computer. — Berkley Books, 2001. — 262 p. — ISBN 9780425176443 (англ.)

- Raúl Rojas, Ulf Hashagen. The First Computers: History and Architectures. — MIT Press, 2002. — 471 p. — ISBN 9780262681377 (англ.)

Примечания

| ЭНИАК на Викискладе? |

- ↑ A REPORT ON THE ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) June 1, 1946

- ↑ The Eniac, an Electronic Computing Machine // Nature (12 October 1946) vol. 158. — p.500—506 [1]

- ↑ Nicholas Metropolis, George Reitwiesner, and John von Neumann, Statistical treatment of values of first 2000 decimal digits of e and of pi calculated on the ENIAC, Mathematical tables and other aids to Computations 4 (1950), no. 30, 109—112

- ↑ American Institute of Physics. Atmospheric General Circulation Modeling. 2008-01-13.

- ↑ Репринт работы Numerical Integration of Barotropic Vorticity Equation на сайте Университета Дублина

- ↑ ELECTRONIC COMPUTERS WITHIN THE ORDNANCE CORPS by Karl Kempf November 1961 Техническая спецификация ЭНИАКа

- ↑ Rojas, 2002, p. 130

- ↑ A Short History of the Second American Revolution

- ↑ 1 2 Rojas, 2002, p. 177

- ↑ База данных JPL НАСА по малым телам Солнечной системы (229777) (англ.)

- ↑ Jan Van Der Spiegel (1996-03). «ENIAC-on-a-Chip»

|

Ранние компьютеры |

|---|

|

Z3 (1941) • Компьютер Атанасова—Берри (1942) • Colossus Mark 1 (1944) • Гарвардский Марк I (1944) • ЭНИАК (1946) • Манчестерская малая экспериментальная машина (1948) • EDSAC (1948) • EDVAC (1949) • Манчестерский Марк I (1949) • CSIRAC (1949) |