В цехе установлено 100 станков. Режим работы двухсменный, продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции 280 000 изделий. Производственная мощность цеха 310 000 изделий. В первую смену работают все станки, во вторую – 50% станочного парка. Количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы одного станка за год 4 000 часов. Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты эффективности использования мощности на предприятии.

Коэффициент сменности работы станков рассчитывается по формуле:

Ксм = (n1 смена + n2 смена +….+ nm смена) / n

где п – количество станков.

Ксм = (100 + 100 0,5) / 100 = 1,5

Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается соотношением фактического времени работы оборудования ко времени работы по плану:

Кэкс = tфакт / tпл,

где tфакт – фактическое время работы оборудования, ч.;

tпл – плановое время работы оборудования, ч.

Кэкст = 4000 / (260 8 2) = 4000 / 4160 = 0,961

Коэффициент интенсивного использования оборудования показывает, как используется оборудование предприятия по производственной мощности и рассчитывается как отношение фактической производительности к плановой производительности оборудования за 1 ч работы:

Кинт = ПРфакт / ПРпл

ПРфакт = 280000 / 4000 = 70 шт./ч.

ПРпл = 310000 / 4160 = 74,5 шт./ч.

Кинт = 70 / 74,5 = 0,94

Коэффициент интегрального использования оборудования характеризует использование производственного оборудования сразу и по времени и по мощности:

Кинтегр = Кэкст Кинт

Кинтегр = 0,961 0,94 = 0,902

Ответ: коэффициент сменности работы станков 1,5, коэффициент экстенсивного использования оборудования 0,961, коэффициент интенсивного использования оборудования 0,94, коэффициент интегрального использования оборудования 0,902.

2. В цехе

машиностроительного завода установлено

100 станков. Режим работы цеха двухсменный.

Продолжительность смены 8 ч. Годовой

объем выпуска продукции 280 тыс. изделий,

производственная мощность цеха – 310

тыс. изделий.

Определите

коэффициент сменности работы станков,

коэффициенты экстенсивной, интенсивной

и интегральной загрузки. Известно, что

в первую смену работают все станки, во

вторую – 50% станочного парка, количество

рабочих дней в году – 260, время фактической

работы одного станка за год – 4000 ч.

Решение

-

коэффициент

сменности

работы станков:

Ксм=

(100%+50%)/кол-во смен = (1+0,5)/2=0,75

-

коэффициент

экстенсивного использования:

Кпфв

= Тф/Тп

=4000/4160 =

0,962

Тф

=4000 часов — фактический фонд рабочего

времени оборудования (время фактической

работы одного станка) в год;

Тп

=260*8*2 = 4160 часов — плановый фонд рабочего

времени оборудования (время плановой

работы одного станка) в год;

-

коэффициент

интенсивного использовании:

Интенсивная

загрузка оборудования – это выпуск

продукции за единицу времени в среднем

на одну машину (1 машино-час). Показателем

интенсивности работы оборудования

является коэффициент интенсивной его

загрузки:

Киз

= ЧВф/ЧВпл

=70/75 =0,933

Плановая выработка

оборудования за 1 машино-час:

ЧВпл

=310000/4160 =74,52 ~ 75 изд.

Фактическая

выработка оборудования за 1 машино-час:

ЧВф

=280000/4000 =70 изд.

3)

коэффициент

интегрального использования оборудования

Обобщающий

показатель; комплексно характеризующий

использование оборудование, — коэффициент

интегральной нагрузки – представляет

собой произведение коэффициентов

экстенсивной и интенсивной загрузки

оборудования:

KI=

Кпфв*

Киз=0,962*0,933=0,8975

~ 0,9

Таким образом,

можно сделать вывод о том, что показатели,

характеризующие использование численности

оборудования, времени работы и мощности

используются для анализа работы

оборудования, т.е. исходя из динамики

данных коэффициентов, можно сделать

вывод о выполнение или невыполнении

плана, а также позволяют анализировать

причины их изменения. Исходя из выполненных

расчетов, можно сделать вывод, что

недовыполнение планового задания

составляет ~10%

Задание №4 Оборотные средства предприятия

6. В отчетном году

сумма нормируемых средств на предприятии

составила 10000 тыс. руб. Длительность

одного оборота оборотных средств – 35

дн. В будущем году объем реализуемой

продукции увеличиться на 5%.

Определите, на

сколько дней сократиться время одного

оборота при той же величине нормируемых

оборотных средств.

Решение

х*35у=100 000руб.

у= 2 857 руб. /день

2857*1,05х=3000 руб./день

3000*у=100 000руб.

у=33,3 дня.

35-33,3 = 1,7 дней

Ответ: время одного

оборота при той же величине нормируемых

оборотных средств сократится на 1,7 дней.

Задание № 6

6. Рассчитайте

заработную плату рабочего-сдельщика,

если за 100%-ое выполнение нормы выработки

его заработная плата составила бы 4500

рублей в месяц, рабочий выполнил норму

выработки на 120%. По Положению об оплате

труда сдельные расценки за продукцию,

произведенные свыше 105% нормы, повышаются

в 1.3 раза. По какой системе оплаты труда

оплачивается труд рабочего?

Решение

1) 4500 * 105% = 4725 руб.

(заработная плата, которую получит

рабочий за 105% выполненной работы)

2) 120% — 105% = 15% (будет

оплачено в 1,3 раза больше)

3) 4500*15% = 675 руб.

(оплата 15% по ставке)

4) 675 * 1,3 = 877,5 руб.

(оплата 15% по ставке, увеличенной в 1,3

раза)

5) 4725 + 877,5 = 5602,5 руб.

(заработная плата рабочего за 120%

выполненной работы)

Ответ: заработную

плату рабочего-сдельщика за 120% выполненной

работы составит 5602,5 руб. Система оплаты

труда – сдельно-прогрессивная.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Основной капитал и производственная мощность предприятия

ТЕМА

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Задача 1

Стоимость оборудования цеха на начало года — 17,3 млн. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 440,9 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудования на сумму 30,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции — 800 т, цена 1 т — 30 тыс. руб.

Нормативная производственная мощность — 1 тыс. т.

Определить коэффициент интенсивного использования оборудования, фондоотдачу и фондоемкость.

Решение

1.Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается через фактическую и максимально возможную производственную мощность предприятия:

Ки.и.о. = Мф / Мн

Ки.и.о. = 800 / 1000 = 0,8 т = 80%

2.Для расчета фондоотдачи и фондоемкости необходимо определить объем товарной продукции в денежном выражении и среднегодовую стоимость основных фондов. Объем выпуска определяется как произведение количества фактически выпущенной продукции и цены одной единицы продукции:

тп = 800 (т) × 30 (тыс. руб. за 1 т) = 24 млн. руб.

3.Для определения среднегодовой стоимости основных фондов необходимо воспользоваться формулой

ОФг = ОФнг + (∑ ОФвв × nl)/ 12 — (∑ ОФвыб × n2) / 12;

ОФг = 17,3 млн. руб. + (440,9 тыс. руб. × 10) / 12 — (30,4 тыс. руб. × 6) / 12 = 17,652 млн. руб.

4.Определим фондоотдачу и фондоемкость:

Фо = 24 млн. руб. / 17,652 = 1,36 руб.;

Фе = 1 / 1,36 = 0,735 руб.

Задача 2

В цехе завода установлено 210 станков. Режим работы двухсменный, продолжительность смены -8 ч.

Годовой объем выпуска продукции — 190 000 изделий, производственная мощность цеха — 210 000 изделий.

В первую смену работают все станки, во вторую — 60% станочного парка, рабочих дней в году -263, время фактической работы одного станка за год — 4000 часов.

Определить коэффициенты сменности, загрузки оборудования, экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования.

Решение

1.Определим коэффициент сменности и загрузки оборудования по формулам:

Кcм = Q1 + Q2 + Q3 / Qy.o;

Кзаг = Ксм / nсм.

Ксм — 210 + (210 × 60%) / 210 = 210+ 126 / 210 = 1,6 см.;

Кзаг = 1,6 / 2 × 100% = 80%.

2.Коэффициенты интенсивного, экстенсивного и интегрального использования оборудования рассчитываются по формулам:

Ки.и.о. = Мф / Мн;

Кэ.и.о. = Тф / Тн;

Кинтегр.и.о. = Ки.и.о. × Кэ.и.о.

Ки.и.о. = 190 000 / 210 000 × 100% × 90,5%

3.Для определения нормативного времени работы одного станка за год необходимо количество рабочих дней в году умножить на длительность рабочих суток:

Тн = 263 дн. × 2 см. × 8 час. × 4208 час.

Кэ.и.о. = 4000 / 4208 × 100% = 95,06%

Кинтегр.и.о. = 90,5% × 95,06% = 86%

Задача 3

Определить производственную мощность цеха при следующих условиях:

—количество станков ведущего производства в цехе на начало года — 70 ед.;

—с 1 ноября введено — 25 ед.;

двухсменный режим работы;

продолжительность смены -8ч.;

регламентированные простои на ремонт оборудования составляют 7% от режимного фонда времени работы оборудования;

производительность 1 станка — 4 детали в час;

с 1 мая выбыло 3 ед. оборудования;

рабочих дней в году — 260.

Решение

1.Производственная мощность цеха определяется как произведение количества станков, производительности одного станка за один час и эффективного фонда рабочего времени одного станка за год.

2.Определим среднегодовое количество станков:

ОФг = ОФнг + (∑ ОФвв × n1) /12 — (∑ ОФвыб × n2) / 12;

ОФг = 70 ед. + (25 ед. × 2) /12 — (3 ед. ×

3.Рассчитаем режимный фонд рабочего времени одного станка за год:

Фреж = 260 дн. × 2 см. × 8 час. = 4160 час.

4.Определим эффективный фонд рабочего времени как разницу между режимным фондом простоями:

Фэф = 4160 — (4160 × 7%) = 3869 ч.

5.Производственная мощность цеха равна:

М = 72 ед. × 3869 час. × 4 дет. = 1 114 272 дет.

Задача 4

Чистый вес детали, изготовленной из стали, — 96 кг, норма расхода стали — 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. Транспортный запас — 2 дня. Определить величину производственного запаса о коэффициент использования стали.

Решение

1.Величина производственного запаса складывается из суммы текущего, страхового и транспортного запасов и рассчитывается по формуле

Зпр = Зтек + Зстр + Зтр.

2.Текущий запас определяется как произведение суточного расхода материалов и интервала плановых поставок в днях:

Зтек = Рсут × Ип.

3.Суточный расход материальных ресурсов рассчитывается как отношение произведения единичной нормы расхода материала и количества выпускаемых изделий к количеству дней планового периода:

Рсут = (Hp × q) / Тпл;

Рсут = (108 кг × 3000 изд.) / 360 = 900 кг = 0,9 т.

4.Рассчитаем величину текущего запаса:

5.Страховой запас формируется в объеме 0,5 запаса текущего:

Зстр = 0,5 × 81 т = 40,5 т.

6.Транспортный запас определяется как произведение суточного расхода материальных ресурсов и нормы страхового запаса и рассчитывается следующим образом:

Зтр = Рсут × Нт.з.;

Зтр = 0,9 т × 2 дня = 1,8 т.

7.Производственный запас равен:

Зпр = 81 т + 40,5 т + 1,8 т = 123,3 т.

8.Коэффициент использования материала определяется как отношение чистого веса материала в изделии и нормы расхода материальных ресурсов:

Ки.м. = Чв / Hp

Ки.м. = 96 / 108 = 0,889 кг = 90%

Задача 5

Чистый вес изделия — 35 кг, величина фактических отходов при обработке заготовки — 2,1 кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей изделия отходы планируется сократить на 12%.

Определить коэффициент использования стали и долю отходов до и после изменения технологии.

Решение

1.Коэффициент использования материалов рассчитывается как отношение чистого веса материала в изделии на норму расхода материала:

Ки.м. — Чв / Hp.

2.Норма расхода равна сумме чистого веса и отходов:

= Чв + Отходы

3.Определим норму расхода и коэффициент использования материала до изменения технологии изготовления изделия:

(1) = 35 кг + 2,1 кг = 37,1 кг

Ки.м. = 35 / 37,1 = 0,943 кг = 94,3%

4.Отходы после изменения технологии снизятся на 12%, таким образом, их величина составит 1,8 кг (2,14 кг — 12%).

5.Коэффициент использования материалов и норма расхода после изменения технологии:

Hp (2) = 35 кг + 1,8 кг = 36,8 кг

Ки.м. (2) = 35 / 36,8 = 0,951 кг — 95,1%

Задача 6

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, показатели оборачиваемости оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, коэффициент отдачи, длительность одного оборота), если:

—выпуск продукции за год — 1000 ед.;

—себестоимость изделия — 85 руб.;

цена изделия на 25% превышает его себестоимость;

среднегодовой остаток оборотных средств — 50 000 руб.;

длительность производственного цикла — 8 дней;

коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве — 0,55.

Решение

1.Норматив оборотных средств в незавершенном производстве рассчитывается как произведение среднесуточных затрат, длительности производственного цикла и коэффициента нарастания затрат:

Ннзп = Зсут × tц × Кнз.

2.Затраты среднесуточные можно определить как отношение произведения объема выпускаемой продукции и себестоимости единицы изделия к продолжительности планового периода в днях:

Зсут = (1000 ед. × 85 руб.) / 360 = 236 руб.

3.Определим норматив оборотных средств в незавершенном производстве:

Ннзп = 236 руб. × 8 дн. × 0,55 = 1038,4 руб.

4.Для определения коэффициента оборачиваемости необходимо объм реализованной продукции разделить на среднегодовую стоимость оборотных средств. Для этого необходимо определить цену одного изделия, увеличив его себестоимость на 25%:

= 85 руб. + 25% = 106,25 руб.

5.Рассчитаем коэффициент оборачиваемости:

Коб — Vрп / Осг;

Коб = (106,25 руб. × 1000 ед.) / 50 000 руб. = 2,1 об.

6.Длительность одного оборота равна отношению продолжительности планового периода к количеству оборотов, совершаемых оборотными средствами за этот же период:

Д1об = Тпл / Коб;

Д1об = 360 / 2,1 = 171,4 дн.

7.Коэффициент отдачи оборотных средств определяется как отношение прибыли, полученной от реализации продукции, к среднегодовому остатку оборотных средств:

Котд = П / ОСг × 100%.

8.Прибыль равна разнице между выручкой от реализации и затратами на производство продукции:

П = Vр.п. — Стп;

Утп = 106,25 руб. × 1000 ед. = 106 250 руб.;

Стп = 85 руб. × 100 ед. = 85 000 руб.;

П = 106 250 руб. — 85 000 руб. = 21 250 руб.

9.Коэффициент отдачи оборотных средств:

Котд = 21 250 руб. / 50 000 руб. × 100% = 42,5%

Задача 7

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 человек. В течение года уволились по собственному желанию 37 человек, уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 человек, ушли на пенсию 11 человек, поступили в учебные заведения и были призваны в армию 13 человек, переведены на другие должности в другие подразделения предприятия 30 человек.

Определить:

1.коэффициент выбытия кадров;

2.коэффициент текучести кадров.

Решение

Коэффициент выбытия кадров определяется как отношение количества выбывших работников к среднесписочной численности персонала за аналогичный период:

Квыб = Nвыб / Nппп × 100%;

Квыб = (37 + 5 + 11 + 13) / 600 × 100% = 11%

Коэффициент текучести кадров характеризует удельный вес работников, уволенных по излишнему обороту, к среднесписочной численности персонала:

Ктек = Nвыб.и.о. / Nппп × 100%;

Ктек = (37 + 5) / 600 × 100% = 7%

Задача 8

Потери времени по уважительной причине — 10% от номинального фонда времени, коэффициент выполнения норм выработки — 1,2. Количество рабочих дней в году — 300, продолжительность смены -8 ч.

Определить потребность предприятия в производственных рабочих на планируемый год.

Решение

1.Потребность предприятия в производственных рабочих определяется следующим образом:

No.p. = Тпп / (Фэф × Квн).

2.Трудоемкость производственной программы (Тппп) характеризует общее количество часов, запланированных на выпуск всей продукции предприятия за год. Определим количество часов, необходимых для производства изд. А и Б:

Т (А, Б) = (30 000 шт. × 4 ч) + (50 000 × 2) = 220 000 ч.

3.Для расчета эффективного фонда рабочего времени (Фэф) необходимо найти произведение количества рабочих дней, смен, часов в течение рабочей смены и откорректировать полученное значение на простои и потери времени:

Фэф = 300 дн. × 8 ч — 10% = 2160 ч.

4.Определим потребность предприятия в производственных рабочих на год:

.p. = 220 000 / (2160 × 1,2) = 85 человек.

Задача 9

В отчетном году объем товарной продукции составил 700 тыс. руб., среднесписочная численность персонала 25 человек.

В планируемом году выпуск продукции составит 780 тыс. руб., производительность труда на одного работника должна увеличиться на 5%.

Определить производительность труда одного работника в отчетном и планируемом году и среднесписочную численность работников в планируемом году.

Решение

1.Производительность труда на одного работника определим через показатель выработки, который в свою очередь определяется как отношение годового выпуска продукции к среднесписочной численности персонала за год:

Вг = Vтп / Nппп;

Вг (отч) = 700 тыс. руб. / 25 чел. = 28 тыс. руб.

2.Рассчитаем производительность труда на одного работника в планируемом году:

Вг (пл) = 28 тыс. руб. + 5% = 29,4 тыс. руб.

3.Для определения среднесписочной численности персонала в планируемом году необходимо объем товарной продукции разделить на среднегодовую выработку в расчете на одного работника предприятия:

(пл) = Vтп (пл) / Вг (пл) (пл) = 780 тыс. руб. / 29,4 тыс. руб. = 27 чел.

Задача 10

Определить полную себестоимость изд. А и Б. Выпуск изд. А — 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. -120 руб., основная заработная плата на годовой выпуск -130 000 руб., дополнительная зарплата — 10%, начисления на заработную плату — 26%. Выпуск изд. Б — 250 ед., затраты на материалы — 380 руб., основная заработная плата — 80 000 руб.

Общехозяйственные расходы по изд. А — 50%, по изд. Б — 35% от прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. А — 5%, по изд. Б — 7% от производственной себестоимости.

Решение

1.Полная себестоимость изделий определяется как сумма всех статей затрат на производство и сбыт продукции. Сначала определим материальные затраты:

МЗ (А) = 500 ед. × 120 руб. = 60 000 руб.;

МЗ (Б) = 250 ед. × 380 руб. = 95 000 руб.

2.Рассчитаем затраты на оплату труда:

Зз/пл (А) = (130 000 руб. +10%) + 26% = 180 180 руб.;

Зз/пл (Б) = (80 000 + 10%) + 26% руб.

3.Прямые затраты по изделиям:

Зпр (А) = 60 000 руб. + 180 180 руб. = 240 180 руб.;

Зпр (Б) = 95 000 руб. + 110 880 руб. = 205 880 руб.

4.Общехозяйственные расходы:

Робщ. (А) = 240 180 руб. × 50% = 120 090 руб.;

Робщ. (Б) — 205 880 × 35% = 72 058 руб.

5.Производственная себестоимость:

Спр (А) = 240 180 руб. + 120 090 руб. = 360 270 руб.;

Спр (Б) = 205 880 руб. + 72 058 руб. = 277 938 руб.

6.Внепроизводственные затраты:

Звнепр. (А) = 360 270 руб. × 5% = 18 013,5 руб.;

Звнепр. (Б) = 277 938 × 7% = 19 456 руб.

7.Полная себестоимость:

Сп (А) — 360 270 руб. + 18 013,5 руб. = 378 283,5 руб.;

Сп (Б) = 277 938 руб. + 19 456 руб. = 297 394 руб.

Задача 11

Определить фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. товарной продукции, а также его изменение в % против отчетного периода, если известно, что производится 17 000 изд. в год по себестоимости 540 руб. планом на предстоящий год предусмотрено увеличить выпуск продукции на 10% и снизить ее себестоимость на 5%. Цена изделия — 600 руб.

Решение

1.Затраты на 1 руб. товарной продукции определяются как отношение полной себестоимости товарного выпуска и объема реализованной продукции:

p.Tп = (∑ Q × C) / (∑ Q × Z); .

р. тп (факт) = (17 000 × 540) / (17 000 × 600) = 0,9 руб.

2.Определим плановый выпуск продукции и плановый уровень себестоимости:

(пл) = 17 000 + 10% = 18 700 изд.;

С (пл) = 540-5% = 513руб.

3.Затраты на 1 руб. товарной продукции по плану:

р. тп (пл) = (18 700 × 513) / (18 700 × 600) = 0,855 руб.

фондоотдача оборотный кадры себестоимость

4.Относительное изменение затрат на 1 руб. товарной продукции:

∆ 31р. тп (%) = 0,855 / 0,90 × 100% — 100% = — 5%.

Задача 12

На предприятии за счет совершенствования технологии производительность труда планируется повысить на 10%, а заработную плату — на 3%. Удельный вес заработной платы в структуре себестоимости продукции составляет 30%. Рассчитать, как это отразится на себестоимости продукции.

Решение

Изменение себестоимости продукции в относительном выражении определяется по формуле

∆ С (%) = {1 — (J3n / JnT)} × у.в. З.п.;

∆ С(%) = {1 — (1,03 / 1,1)} × 30 = — 1,9%.

Задача 13

Определить размер посреднической надбавки в % к оптовой цене, если продукция реализуется в розничный магазин по цене 18,7 руб. за ед. в количестве 120 шт. Издержки обращения оптового посредника на всю продукцию — 328,8 руб. при рентабельности 30%. Ставка НДС -18%.

1.Определим издержки обращения посредника на одну единицу продукции:

ИО = 328,8 / 120 = 2,74 руб.

2.Рассчитаем наценку посредника в виде прибыли и НДС:

Нп = 2,74 руб. + 25% + 18% = 4,04 руб.

3.Оптовая цена единицы изделия:

опт = 18,7 руб. — 4,04 руб. = 14,66 руб.

4.Процент посреднической наценки:

Нп (%) = 4,04 руб. / 14,66 руб. × 100% = 28%.

Задача 14

Предприятие — изготовитель реализует магазину партию товара из 200 изд. на сумму 520 000 руб., включая НДС — 79 322 руб. при этом израсходованные материалы при производстве изделий были приобретены изготовителем у поставщиков на сумму 355 600 руб., включая НДС — 54 244 руб.

Определить:

—добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на ед. продукции;

—сумму НДС в рублях, который должен быть перечислен в бюджет;

НДС, перечисленный в бюджет, в % к добавленной стоимости.

Решение

1.Добавленная стоимость продукции определяется как разница между выручкой от реализации продукции без учета НДС и материальными затратами:

ДС (1 ед.прод.) = (520 000 — 79 322) — (355 600 — 54 244) = 139 322 руб.

2.Рассчитаем величину добавленной стоимости в расчете на одну единицу продукции:

ДС (1 ед.прод.) = 139 322 руб. / 200 изд. = 696,61 руб.

3.Определим величину НДС, перечисленного в бюджет:

НДС (бюджет) × 79 322 — 54 244 = 25 078 руб.

4.Величина НДС, перечисленного в бюджет, в % к добавленной стоимости:

НДС (%) = 25 078 руб. / 139 322 руб. × 100% = 18%.

Задача 15

Себестоимость производства ед. продукции — 3 500 руб. Материальные затраты составляют 55% от себестоимости. Прибыль предприятия — изготовителя — 25% себестоимости. НДС — 18%.

Определить оптовую цену предприятия и удельный вес каждого элемента в цене.

Решение

1.Определим прибыль и оптовую цену предприятия:

Прибыль = 3500 × 25% = 875 руб.;опт. пред. = 3500 + 875 = 4375 руб.

2.Рассчитаем величину НДС:

НДС = 4375 руб. — (4375 × 55%) × 18% / 118% = 300 руб.

3.Оптовая цена предприятия с НДС:

опт. пред. С НДС = 4375 руб. + 300 руб. = 4675 руб.

4.Структура цены характеризует удельный вес разных элементов цене:

Уд. вес (себестоимости) = 3500 / 4675 × 100% — 74,87%.

Уд. вес (прибыли) = 875 / 4675 × 100% = 18,72%.

Уд. вес (НДС) = 300 / 4675 × 100% = 6,42%.

Задача 16

В I квартале предприятие реализовало продукции 5000 ед. по цене 80 руб. Общие постоянные расходы составляют 70 000 руб., удельные переменные расходы — 60 руб.

Во II квартале изготовлено на 100 ед. больше, а постоянные расходы удалось сократить на 20%.

Определить величину прибыли (убытка) от реализации продукции в I и II кварталах, а также ее прирост в абсолютном и относительном выражении.

Решение

1.Прибыль от реализации продукции определяется как разница между выручкой от реализации продукции и величиной затрат на ее производство и сбыт:

Пр = Bp — 3

2.Определим выручку от реализации продукции в I квартале:

Bp = 5000 ед. × 80 = 400 тыс. руб.

3.Удельные переменные затраты — это затраты, приходящиеся на одну единицу продукции. Совокупные удельные затраты:

Зпер (I кв.) = 60 руб. × 5000 ед. = 300 тыс. руб.

4.Прибыль от реализации продукции в I квартале:

Пр (I кв.) = 400 тыс. руб. — (300 тыс. руб. + 70 тыс. руб.) = 30 тыс. руб.

5.Рассчитаем объем произведенной продукции во II квартале:

тп (II кв.) = 5000 ед. + 100 ед. = 5100 ед.

6.Величина переменных затрат на весь выпуск:

Зпер (II кв.) = 60 руб. × 5100 ед. =306 тыс. руб.

7.Общие постоянные расходы во II квартале снизились на 20%, следовательно,

Зпост = 70 тыс. руб. — 20% = 56 тыс. руб.

8.Прибыль от реализации продукции во II квартале:

Пр (II кв.) = (5100 ед. × 80 руб.) — (56 тыс. руб. + 306 тыс. руб.) = 46 тыс. руб.

9.Определим прирост прибыли от реализации продукции во II квартале по сравнению с I кварталом в натуральном и стоимостном выражении:

∆ Пр (абс.) = 46 тыс. руб. — 30 тыс. руб. = 16 тыс. руб.;

∆ Пр (отн.) = 46 тыс. руб. / 30 тыс. руб. × 100% -100% = 53,3%.

Задача 20

Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее рентабельный квартал деятельности на основе следующих данных:

Показатель Кварталы годаIIIIII1.Кол-во выпущенной продукции, шт.1500200018002.Цена 1 изделия, руб.6060603.Себестоимость 1 изделия, руб.505248

Решение

1.Рентабельность продукции определяется как отношение прибыли к себестоимости продукции:

R = прод. = П / C × 100%.

2.Определим выручку от реализации продукции за все кварталы:

Bp = Z × Vтп;

Bp (I кв.) = 1500 шт. × 60 руб. = 90 тыс. руб.;(II кв.) = 2000 шт. × 60 руб. = 120 тыс. руб.;(III кв.) = 1800 шт. × 60 руб. = 108 тыс. руб.

С = С (1 ед. пр.) × Vтп;

С (I кв.) = 1500 шт. × 50 руб. = 75 тыс. руб.;

С (II кв.) = 2000 шт. × 52 руб. = 104 тыс. руб.;

С (III кв.) = 1800 шт. × 48 руб. = 86,4 тыс. руб.

4.Прибыль от реализации продукции:

Пр = Bp — С;

Пр (I кв.) = 90 тыс. руб. — 75 тыс. руб. = 15 тыс. руб.;

Пр (И кв.) = 120 тыс. руб. — 104 тыс. руб. = 16 тыс. руб.;

Пр (III кв.) = 108 тыс. руб. — 86,4 тыс. руб. = 21,6 тыс. руб.

5.Рентабельность продукции по кварталам:

прод. = 15 тыс. руб. / 75 тыс. руб. × 100% = 20%;

Rпрод. = 16 тыс. руб. / 104 тыс. руб. × 100% =15,4%;

Rпрод. = 21,6 тыс. руб. / 86,4 тыс. руб. × 100% = 25%.

Таким образом, наиболее эффективным является выпуск продукции в III квартале.

Задача 21

Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб. Затраты на производство составили 10 млн. руб., проценты, полученные по банковским депозитам, — 500 тыс. руб., доходы полученные по ценным бумагам, — 300 тыс. руб., арендная плата за сданное имущество — 300 тыс. руб., штрафы, уплаченные за нарушение договорных обязательств, — 410 тыс. руб., убытки от списанных долгов — 10 тыс. руб., расходы на благотворительные цели — 15 тыс. руб.

Определить балансовую прибыль и уровень рентабельности продаж.

Решение

1.Балансовая прибыль определяется как сумма всех доходов предприятия за вычетом расходов от прочей деятельности. Определим величину прибыли от реализации продукции:

Пр = 17 млн. руб. — 10 млн. руб. = 7 млн. руб.

2.Рассчитаем балансовую прибыль предприятия:

Пб = 7 млн. руб. + 0,5 млн. руб. + 0,3 млн. руб. + 0,3 млн. руб. + 0,41 млн. руб. — 0,01 млн. руб.

— 0,015 млн. руб. = 8,485 млн. руб.

3.Рентабельность продаж рассчитаем как отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции:

Rпродаж = 7 млн. руб. /17 млн. руб. × 100% = 41%.

В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы цеха — двухсменный по 8 часов. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий. Производственная мощность цеха- 310 тыс. изделий. В первую смену работают все станки, во вторую- 50% станков. Количество рабочих дней в году- 240, фактическое время работы одного станка за год 4000 часов.

Наталья

05.04.15

Учеба и наука

0 ответов

Задачи: Производственная мощность предприятия (с решением)

Задача 1

В машиностроительном цехе работают три группы станков: шлифовальные – 5 единиц, строгальные – 11 единиц, фрезерные – 12 единиц. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков соответственно: 0,5 часа; 1,1 часа; 1,5 часа. Определите производственную мощность цеха, если режим работы оборудования двухсменный, продолжительность смены – 8 часов, регламентированные простои оборудования составляют 7% от режимного фонда времени, число рабочих дней в году – 255.

Решение:

Рассчитаем годовой фонд рабочего времени исходя из продолжительности смены, количества смен, регламентированных простоев оборудования и количества рабочих дней в году:

ФРВгод = 8 * 2 * (1 – 7/100) * 255 = 8 * 2 * 0,93 * 255 = 3794,4 часов

Фонд рабочего времени составляет 3794,4 часа в год.

Для того, чтобы определить производственную мощность 1 станка в год, необходимо фонд рабочего времени разделить на норму времени на обработку единицы изделия:

ПМ1шлиф = 3794,4 / 0,5 = 7588,8 ед.;

ПМ1строг = 3794,4 / 1,1 = 3449,45 ед.;

ПМ1фрез = 3794,4 / 1,5 = 2529,6 ед.

Фрезерные станки обрабатывают меньшее количество продукции в год, потому что норма времени на обработку единицы изделия у них самая высокая – 1,5 часа.

Производственная мощность цеха:

Для того, чтобы определить общую производственную мощность по группе станков, необходимо производственную мощность одного станка умножить на количество станков в цехе:

ПМшлиф = 7588,8 * 5 = 37944 ед.;

ПМстрог = 3449,45 * 11 = 37944 ед.;

ПМфрез = 2529,6* 12 = 30355,2 ед.

Производственная мощность цеха показывает максимально возможное производство единиц продукции, полностью законченных обработкой. Производственная мощность цеха определяется как наименьшая производственная мощность группы станков, т.е. в нашем случае она составит 30355,2 ед. продукции.

Итак, производственная мощность цеха составляет 30355 ед. продукции.

Ответ: Производственная мощность цеха составляет 30355 ед. продукции.

Задача 2

Количество однотипных станков на начало года в цехе составляет 100 единиц. С 1 ноября установлено еще 30 единиц, с 1 мая выбыло 6 единиц. Число рабочих дней в году 258, режим работы двухсменный, продолжительность смены 8 часов, регламентированный процент простоев на ремонт оборудования – 6%, производительность одного станка – 5 деталей в час. План выпуска за год 1 700 000 деталей. Определите производственную мощность цеха и коэффициент использования мощности.

Решение:

Определим эффективный фонд времени:

ФЭФ = ФР * (1 – а /100),

где ФР – режимный фонд времени;

а – процент потерь рабочего времени;

Режимный фонд времени определяется следующим образом:

ФР = ДР* ТС * С,

где ДР – число рабочих дней

ТС – продолжительность смены

С – количество смен

Рассчитаем режимный фонд времени:

ФР = 258*8*2=4128 ч.

Рассчитаем эффективный фонд времени:

ФЭФ= 4128*(1-6/100)=3880,32 ч.

Или так:

Рассчитаем эффективный годовой фонд времени работы одного станка:

ФЭФ = 258*2*8*(1-6/100) = 258*2*8*0,94 = 3880,32 ч.

Среднегодовое количество оборудования (станков) определяется по формуле:

nср = nнг + (nввод * Тввод ) / 12 – (nвыб * Твыб ) / 12,

nнг – количество станков на начало года; nввод – количество вводимых станков; Тввод – количество месяцев с момента ввода станков до конца года; nвыб – количество выводимых станков в течение года; Твыб – количество месяцев с момента выбытия до конца года, 12 – количество месяцев в году.

Среднегодовое количество станков:

nср=100 + (30*2/12 )–( 6*8/12) = 101 ст.

Производственная мощность цеха рассчитывается по формуле:

ПМ= Прч * N * ФЭФ,

где Прч – часовая производительность оборудования; N – среднегодовой парк этого вида оборудования, учтенный при расчете мощности; ФЭФ – эффективный годовой фонд времени работы единицы оборудования.

Рассчитаем производственную мощность цеха:

ПМ= 5*101*3880,32= 1 959 562 дет.

Таким образом, цех может выпустить за год 1 959 562 деталей, но запланировано к производству только 1700 000 деталей.

Коэффициент использования мощности рассчитывается по формуле:

Ки=Vф/ПМ

Ки=1 700 000/1 959 562 = 0,87.

Ответ: производственная мощность цеха составляет 1959 562 дет., коэффициент использования мощности составляет 0,87.

Задача 3

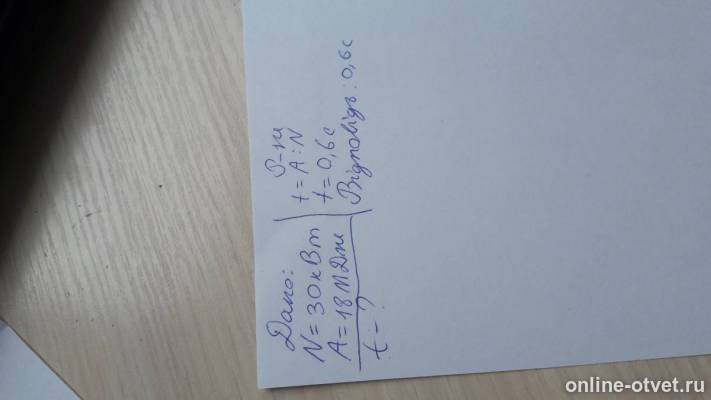

В цехе установлено 100 станков. Режим работы двухсменный, продолжительность смены 8 часов. Годовой объем выпуска продукции 280 000 изделий. Производственная мощность цеха 310 000 изделий. В первую смену работают все станки, во вторую – 50% станочного парка. Количество рабочих дней в году – 260, время фактической работы одного станка за год 4 000 часов. Определите коэффициент сменности работы станков, коэффициенты эффективности использования мощности на предприятии.

Коэффициент сменности работы станков считается по формуле:

Ксм = (n1 смена + n2 смена +….+ nm смена ) / n

Решение:

1)Коэффициент сменности работы станков:

Ксм = (100% + 50%) / количество смен = (1 + 0,5) : 2 = 0,75

2)Коэффициент экстенсивного использования:

Кпфв = Тф / Тп = 4000 : 4160 = 0,962

Тф = 4000 – фактический фонд рабочего времени оборудования в год

Тп = 260*8*2 = 4160

3)Коэффициент интенсивности загрузки:

Интенсивная загрузка оборудования – это выпуск продукции за единицу времени в среднем на 1 машину (1 машино-час). Показатели интенсивности оборудования является коэффициент интенсивности его загрузки:

Киз = ЧВф: ЧВпл = 70 : 75 = 0,93

Плановая выработка оборудования за 1 м-час:

ЧВпл = 310000 : 4160 = 74,52 (примерно 75 изд.)

Фактическая выработка оборудования за 1 м-час:

ЧВф = 280000 : 4000 = 70 изд.

4)Коэффициент интегральной загрузки:

Обобщающий показатель; комплексно характеризующий использование оборудования,- коэффициент интегральной нагрузки представляет собой произведение коэффициентов в экстенсивно и интенсивной загрузки оборудования:

Кi = Кпфв * Киз = 0,962 * 0,93 = 0,9

Ответ: Недовыполнение планового задания составляет примерно 10%.

Задача 4

Определите годовую мощность предприятия и эффективность ее использования, если известно, что на предприятии используются 10 шлифовальных станков, паспортная производительность каждого станка 25 изделий в час, а фактически каждый станок обрабатывает 20 изделий в час. Режим работы предприятия двухсменный, продолжительность смены – 8 часов. Номинальный фонд рабочего времени – 303 дня. В течении года предприятие простаивало 15 дней из-за отсутствия сырья, продолжительность капитального ремонта составила на 20 дней больше запланированного срока.

Решение:

Производственную мощность предприятия можно определить по формуле:

ПМ = Фд *N* Поб,

где Фд – действительный (эффективный) фонд времени, час;

N – количество единиц оборудования;

Поб – производительность оборудования, шт./час.

Эффективный фонд времени рассчитывается, исходя из режимного фонда времени с учетом остановок на ремонт:

Фэф = Др* т *Тсм (1 – а /100),

где Др – число рабочих дней в году;

т – количество смен работы;

Тсм – продолжительность смены, час;

а – процент регламентированных простоев на ремонт оборудования, %.

Фэф = (303 – 15 – 20)* 2 *8 = 4288 час

Годовая мощность предприятия составит:

ПМ = 4288 *10 *25 = 1072000 шт.

Фактический выпуск продукции составил:

ОП = 4288 *10 *20 = 857600 шт.

Коэффициент использования производственной мощности рассчитывается как соотношение фактического объема выпуска (ОП) к величине производственной мощности предприятия:

Кисп = ОП / ПМ;

Кисп = 857600 / 1072000 = 0,8.

Ответ: производственная мощность предприятия 1072000 шт., коэффициент использования мощности 0,8.

Задача 5

Рассчитайте производственную программу хлебозавода, если на предприятии находится две печи. На первой печи с производительностью 1 500 кг в час вырабатывается ржаной хлеб, на второй печи с производительностью 1 000 кг в час вырабатывается пшеничный хлеб. Завод работает в три смены по 8 часов. Фактический рабочий период – 330 дней в году. Определите производственную программу предприятия.

Решение:

Производственная программа предприятия определяется его производственной мощностью.

Производственную мощность каждой печи можно определить по формуле:

ПМ = Фд* N* Поб,

где Фд – действительный (эффективный) фонд времени, час;

N – количество единиц оборудования;

Поб – производительность оборудования, шт./час.

Эффективный фонд времени рассчитывается, исходя из режимного фонда времени с учетом остановок на ремонт:

Фэф = Др* т* Тсм (1 – а /100),

где Др – число рабочих дней в году;

т – количество смен работы;

Тсм – продолжительность смены, час;

а – процент регламентированных простоев на ремонт оборудования, %.

Фэф = 330* 3* 8 = 7920 час

Производственная мощность печи (ржаной хлеб) составит:

ПМ1 = 7920* 1 *1500 = 11880000 кг = 11880 т

Производственная мощность печи (пшеничный хлеб) составит:

ПМ2 = 7920* 1* 1000 = 7920000 кг = 7920 т

Ответ: Производственная программа хлебозавода составит 11880 т ржаного хлеба и 7920 т пшеничного хлеба.

Решение задач без посредников, без предоплаты