Технические средства

Классификация информационных систем

Информационная система (ИС) – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Классификация информационных систем способствует выявлению наиболее характерных черт, присущих информационным системам. Классификация проводится по определенным признакам.

1. Классификация ИС по признаку структурированности задач:

- структурированные (формализуемые) задачи, где известны все ее элементы и взаимосвязи между ними, удается выразить ее содержание в форме математической модели, имеющей точный алгоритм решения.

- неструктурированные (неформализуемые) задачи – задачи, в которых невозможно выделить элементы и установить между ними связи. Решение таких задач из-за невозможности создания математического описания и разработки алгоритма связано с большими трудностями.

- частично структурированные задачи – известна часть элементов и связей между ними.

Информационные системы, используемые для решения частично структурированных задач, подразделяются на два вида:

- информационные системы, создающие управленческие отчеты и ориентированные главным образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию), обеспечивают информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют доступ к информации в базе данных и ее частичную обработку.

- информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений (модельные или экспертные) – предоставляют пользователю математические, статистические, финансовые и другие модели, использование которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения.

2. По характеру представления и логической организации хранимой информации:

- фактографические информационные системы – накапливают и хранят данные в виде множества экземпляров одного или нескольких типов структурных элементов (информационных объектов), которые отражают сведения по какому-либо факту, событию и пр., отделенному от других сведений.

- документальные информационные системы – единичным элементом информации является документ и информация на вводе (входной документ). При создании информационной базы процесс структуризации не производится или производится в ограниченном виде

- геоинформационные информационные системы – данные организованы в виде отдельных информационных объектов, привязанных к общей электронной топографической основе (электронной карте).

3. По выполняемым функциям и решаемым задачам:

- справочные информационные системы, которые предоставляют пользователям получать определенные классы объектов (телефоны, адреса, литературу и пр.) – электронные справочники, картотеки, программные или аппаратные электронные записные книжки и т. д.;

- информационно-поисковые информационные системы, которые дают пользователям возможность поиска и получения сведений по различным поисковым образам на неком информационном пространстве;

- расчетные информационные системы, которые производят обработку информации по определенным расчетным алгоритмам, например вычисление определенных статистических характеристик;

- технологические информационные системы, функции таких систем заключаются в автоматизации всего технологического цикла или отдельных его компонент производственной или организационной структуры, например, автоматизированные системы управления, системы автоматизации документооборота и пр.

4. По масштабу и интеграции компонент:

- локальный АРМ (автоматизированное рабочее место) – программно-технический комплекс, предназначен для реализации управленческих функций на отдельном рабочем месте; информационно и функционально не связан с другими информационными системами;

- комплекс информационно и функционально связанных АРМ, реализующих в полном объеме функции управления;

- компьютерная сеть АРМ на единой информационной базе, обеспечивающая интеграцию функций управления в масштабе предприятия или группы бизнес-единиц;

- корпоративная информационная система (КИС), обеспечивающая полнофункциональное распределенное управление крупномасштабным предприятием.

5. По характеру обработки информации на различных уровнях управления предприятием:

- системы обработки данных (EDP – Electronic data processing) – предназначены для учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных документов для внешней среды (отчетов, накладных, платежных поручений).

- информационные системы управления (MIS – Management Information System) – ориентированы на тактический уровень управления: среднесрочное планирование, анализ и организацию работ в течение нескольких месяцев (недель), например, анализ и планирование поставок, сбыта, составление производственных программ.

- системы поддержки принятия решений (DSS – Decision Support System) -используются на верхнем уровне управления и предназначены для решения задач по формированию стратегических целей, задач планирования, задач привлечения ресурсов и источников финансирования и пр. Задачи ориентированы на реализацию сложных бизнес-процессов, требующих аналитической обработки информации и имеют, как правило, нерегулярный характер.

6. По уровням управления:

- информационные системы оперативного (операционного) уровня – (бухгалтерские, банковские, обработки заказов и пр.) поддерживают специалистов, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и материалов).

- информационные системы специалистов помогают пользователям повысить продуктивность и производительность. Их задача – интеграция новых сведений и помощь в обработке бумажных документов.

- информационные системы для менеджеров среднего звена – используются для мониторинга, контроля, принятия решений и администрирования.

- стратегические информационные системы – обеспечивают поддержку принятия решений по реализации стратегических перспективных целей развития организации и помогают высшему звену управленцев осуществлять долгосрочное планирование.

7. Классификация ИС по функциональному признаку:

- производственные системы, связанные с выпуском продукции и направленные на создание и внедрение в производство научно-технических новшеств;

- системы маркетинга, направленные на анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой продукции, анализ продаж, организацию рекламной кампании по продвижению продукции и рациональную организацию материально-технического снабжения;

- финансовые и учетные системы, направленные на организацию контроля и анализа финансовых ресурсов на основе бухгалтерской, статистической и оперативной информации;

- системы кадров по подбору и расстановке специалистов и ведению служебной документации по различным аспектам предназначены для реализации функций оперативного планирования и учета личного состава;

- системы управления вспомогательным производством предназначены для автоматизации оперативного управления инструментальным производством, ремонтным и транспортным хозяйством и энергетическим обеспечением.

8. По характеру использования информации:

- информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных (информационно-поисковая система в библиотеке, в железнодорожных кассах);

- информационно-решающие системы осуществляют все операции переработки информации по определенному алгоритму, выделяют управляющие и советующие системы

- гипертекстовые системы

9. По сфере применения:

- информационные системы организационного управления предназначены для автоматизации функций управленческого и оперативного контроля и регулирования, оперативного учета и анализа, перспективного и оперативного планирования, бухгалтерского учета, управления сбытом и снабжением и пр.;

- информационные системы управления технологическими процессами предназначены для автоматизации функций производственного персонала: организации поточных линий, изготовления микросхем, поддержания технологического процесса и пр.;

- информационные системы автоматизированного проектирования предназначены для автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов дизайнеров для проведения инженерных расчетов, создания графической документации (чертежей, схем, планов), создания проектной документации, моделирования проектируемых объектов;

- корпоративные информационные системы используются для автоматизации всех функций организации и охватывают весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции.

10. Укрупненная классификация систем, предназначенных для автоматизации различных видов хозяйственного учета:

- локальные системы – достаточно успешно справляются с решением отдельных задач учета на предприятии, но, как правило, не предоставляют целостной информации для автоматизации управления.

- средние интегрированные системы – представляют собой системы с ограниченными функциональными возможностями.

- крупные интегрированные системы – наиболее функционально развитые и соответственно наиболее сложные и дорогие системы, в которых реализуются стандарты MRP, ERP, SCRP.

11. Классификация по степени автоматизации:

- ручные

- автоматические

- автоматизированные

12. Классификация по сфере применения

- Информационные системы организационного управления

- ИС управления технологическими процессами (ТП)

- ИС автоматизированного проектирования (САПР)

- Обучающие информационные системы

- Корпоративные ИС

- Интегрированные (корпоративные) ИС

13. По степени распределённости ИС отличают:

- настольные (desktop), или локальные ИС, в которых все компоненты (БД, СУБД, клиентскиеприложения) работают на одном компьютере;

- распределённые (distributed) ИС, в которых компоненты распределены по нескольким компьютерам:

–файл-серверные ИС (ИС с архитектурой «файл-сервер»),

–клиент-серверные ИС (ИС с архитектурой «клиент-сервер»).

Дополнительно:

Лекция по информационным системам

Просмотров: 41623

Виды обеспечения информационных систем

Как

правило, ИС имеют сложную структуру,

используют ресурсы нескольких категорий,

состоят из отдельных частей,

называемых подсистемами.

Подсистема

— это

часть системы, выделенная по какому-либо

признаку. Общую

структуру информационной системы можно

рассматривать как совокупность подсистем

независимо от сферы применения. В этом

случае говорят о структурном

признаке

классификации, а подсистемы называют

обеспечивающими.

Подсистемы

осуществляют обеспечение: техническое,

математическое, информационное,

программное, лингвистическое,

организационное, правовое, и

эргонометрическое.

Техническое

обеспечение —

комплекс технических средств,

предназначенных для работы информационной

системы, а также соответствующая

документация на эти средства и

технологические процессы

Комплекс технических

средств составляют:

-

компьютеры

любых моделей; -

устройства

сбора, накопления и вывода информации; -

сетевые

устройства; -

эксплуатационные

материалы и др.

Математическое

и программное обеспечение —

совокупность математических методов,

моделей, алгоритмов и программ для

реализации целей и задач информационной

системы, а также нормального функционирования

комплекса технических средств.

К средствам

математического обеспечения

относятся:

-

средства

моделирования процессов управления; -

типовые

задачи управления; -

методы

математического программирования,

математической статистики, теории

массового обслуживания и др.

В

состав программного

обеспечения

входят: системное

программное обеспечение (системные

программы);

прикладное

программное обеспечение (прикладные

программы); Инструментальное

обеспечение (инструментальные системы).

Важным

элементом программного обеспечения

является техническая

документация,

содержащая описание задач,

экономико-математическую модель задачи,

перечень программных модулей алгоритм

программы, список используемых

обозначений, контрольные примеры.

Информационное

обеспечение —

совокупность единой системы классификации

и кодирования информации, унифицированных

систем документации, схем информационных

потоков, циркулирующих в организации,

а также методология построения баз

данных. Назначение подсистемы

информационного обеспечения состоит

в современном формировании и выдаче

достоверной информации для принятия

управленческих решений.

К лингвистическому

обеспечению ИС относится

естественные и искусственные языки, а

также средства их лингвистической

поддержки: словари лексики естественных

языков, тезаурусы (специальные словари

основных понятий языка, обозначаемых

отдельными словами или словосочетаниями,

с определенными семантическими

отношениями между ними) предметной

области, переводные словари и др.

Организационное

обеспечение — совокупность

методов и средств, регламентирующих

взаимодействие работников с техническими

средствами и между

собой в процессе разработки и эксплуатации

информационной системы.

Организационное

обеспечение реализует следующие функции:

-

анализ

существующей системы управления

организацией, где будет использоваться

ИС, и выявление задач, подлежащих

автоматизации; -

подготовку

задач к решению на компьютере, включая

техническое задание на проектирование

и внедрение ИС и технико-экономическое

обоснование ее эффективности; -

разработку

управленческих решений по составу и

структуре организации, методологии

решения задач, направленных на повышение

эффективности системы управления.

Следит за

работоспособностью техники (профилактика,

ремонт).

Правовое

обеспечение — совокупность

правовых норм, определяющих создание,

юридический статус и функционирование

ИС, регламентирующих порядок получения,

преобразования и использования

информации.

Главной целью

правового обеспечения является укрепление

законности. В состав правового обеспечения

входят законы, указы, постановления

государственных органов власти, приказы,

инструкции и другие нормативные документы

министерств, ведомств, организаций,

местных органов власти. В правовом

обеспечении можно выделить общую часть,

регулирующую функционирование любой

информационной системы, и локальную

часть, регулирующую функционирование

конкретной системы.

Эргонометрическое

обеспечение

Эргономика

(от греч. ergon работа и nomos закон) —

научно-прикладная дисциплина, занимающаяся

изучением и созданием эффективных

систем, управляемых человеком.

Эргономика

— отрасль науки, изучающая человека (или

группу людей) и его (их) деятельность в

условиях производства с целью

совершенствования орудий, условий и

процесса труда.

Основной объект

исследования эргономики — системы

человек-машина. Эргономика —

дисциплина, изучающая движение человека

в процессе производственной деятельности,

затраты его энергии, производительность

и интенсивность при конкретных видах

работ. Эргономика исследует не только

анатомические и физиологические, но

также и психические изменения, которым

подвергается человек во время работы.

Результаты эргономических исследований

используются при организации рабочих

мест, а также в промышленном дизайне.

Эргономика — отрасль

междисциплинарная, черпающая знания,

методы исследования и технологии

проектирования из следующих отраслей

человеческого знания и практики:

-

Инженерная

психология -

Психология

труда, теория групповой деятельности,

когнитивная психология -

Гигиена

и охрана труда, научная организация

труда -

Антропология,

антропометрия -

Медицина,

анатомия и физиология человека -

Теория

проектирования -

Теория

управления

Лекция

3 СИСТЕМЫ

КЛАССА MRP,MRPII, ERP, CSRP, CRM.

С

проблемой планирования деятельности

предприятия разработчики информационных

систем столкнулись еще в 1960-е гг. Тогда

была разработана методология планирования

потребностей в материалах MRP

(Material Requirements Planning).

Реализация системы, работающей по этой

методологии представляет собой

компьютерную программу, позволяющую

оптимально регулировать поставки

материалов комплектующих, контролируя

запасы на складе и саму технологию

производства. Основною целью, которую

преследовали разработчики, являлась

минимизация издержек, появляющихся на

производстве.До появления MRP

систем для учета и отслеживания запасов

применялись карточки складского учета,

в которых указывалось поступление

материалов на склад, их отпуск со склада,

а также их остаток. Как правило, информация

с карточек дублировалась в книгах учета

движения материалов. Скорость реагирования

такой системы была крайне невысокой и,

в силу специфики регистрации информации,

приводила к значительному количеству

ошибок и неточностей.

Важную роль в

системах MRP играет спецификация изделия,

представляющая собой перечень сырья,

материалов и комплектующих, необходимых

для производства конечного изделия, с

указанием нормативов по их использованию,

а также иерархическое описание структуры

конечного изделия.

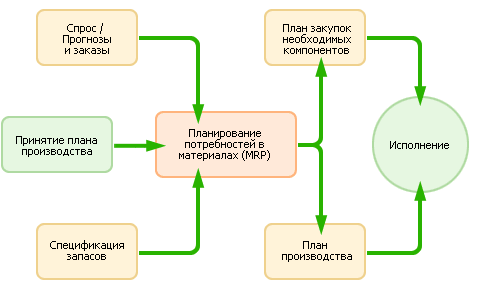

На

основе плана производства, спецификации

изделия и учета технологических

особенностей производства осуществляется

расчет потребностей в материалах. Потом

составляется план закупок и производства.

Что очень важно, в систему вводятся

фиксированные сроки исполнения. Общая

функциональная схема MRP

системы показана на рис.1

Рис.1.

Общая функциональная схема MRP

системы.

Методы

планирования MRP

стали учитывать информацию о составе

изделия, состоянии складов и незавершенного

производства, а также заказов и

планов-графиков производства.

Информационной

системой класса MRP

заказы упорядочиваются,

например, по приоритетам или по срокам

отгрузки;

формируется

объемный план-график производства

который обычно создается по группам

продукции и может быть использован для

планирования загрузки производственных

мощностей; для каждого изделия, попавшего

в план-график производства, состав

изделия “детализируются” до уровня

заготовок, полуфабрикатов, узлов и

комплектующих изделий; в соответствии

с планом-графиком производства

определяется график выпуска узлов и

полуфабрикатов, а также оценивается

потребность в материалах и комплектующих

изделиях, и назначаются сроки их поставки

в производственные подразделения.

Алгоритм

MRP

не только выдает заказы на пополнение

запасов, но и позволяет корректировать

производственные задания с учетом

изменяющейся потребности в готовых

изделиях. Следует отметить, что методы

MRP

применимы не на каждом типе производстве.

Пример:

Методы

MRP получили распространение в США и

практически не применялись в Японии.

Дело в том, что японские методы управления

в машиностроении в основном были

ориентированы на массовое производство,

а американские — на мелкосерийное. В

условиях мелкосерийного производства

может меняться номенклатура и структура

заказов. Изменение потребностей в

готовой продукции ведет к изменению

потребностей в комплектующих изделиях,

сырье и материалах. В массовом производстве

можно достаточно эффективно использовать

более простые, объемные методы учета и

планирования.

Информационные

системы класса ERP

Понятие

ERP

было впервые введено в начале 1990 – х

годов.

Главная

цель концепции ERP — распространить

принципы MRP II на управление современными

корпорациями. Концепция ERP представляет

собой надстройку над методологией MRP

II. Не внося никаких изменений в механизм

планирования производственных ресурсов,

она позволяет решить ряд дополнительных

задач, связанных с усложнением структуры

компании.

Корпоративные

информационные системы (КИС)

(англ. ERP

-Enterprise

Resource Planning) —

это

комплекс интегрированных приложений,

позволяющих создать единую среду для

автоматизации планирования, учета,

контроля и анализа всех основных

бизнес-процессов предприятия. КИС

включает в себя определенный набор

подсистем, связанных с деятельностью

предприятия: финансы, снабжение и сбыт,

хранение, производство и т.д.

Основные

особенности информационных систем

класса ERP:

-

универсальность

с точки зрения типов производств; -

поддержка

многозвенного производственного

планирования; -

более

широкая (по сравнению с MRP II) сфера

интегрированного планирования ресурсов; -

включение

в систему мощного блока планирования

и учета корпоративных финансов; -

внедрение

в систему средств поддержки принятия

решений.

Универсальность.

Даже на обычном предприятии (не говоря

уже о корпорации) могут сосуществовать

производства различных типов. Например,

у предприятия с основным производством

непрерывного типа может быть вспомогательное

производство, содержащее ремонтно-механические

цеха, ориентированные на дискретный

производственный цикл. Кроме того,

предприятие может инициировать новое

производство, что подразумевает проектное

планирование и управление. Для поддержки

планирования и управления всем

предприятием в целом, информационная

система должна «уметь» работать с

каждым из этих типов производств.

Поэтому

системы класса ERP содержат набор модулей,

каждый из которых специализирован на

определенном типе производства.

Многозвенное

производственное планирование.

Большие производственные объединения,

распределенные территориально, могут

состоять из обособленных структурных

подразделений или филиалов (звеньев).

Каждый филиал, как правило, имеет

отдельный законченный производственный

процесс. Однако зачастую подразделения

связаны между собой цепочкой поставок

некоторых единиц продукции. Это усложняет

процесс планирования деятельности, как

отдельных подразделений, так и всего

производственного объединения. Чтобы

предотвратить простои и перегрузки

отдельных производств из-за не поставленных

во время деталей, план-графики

закупок/производства различных

производственных подразделений компании

должны быть согласованы между собой.

Расширение

сферы интегрированного планирования

ресурсов

В классических MRP II-системах интегрированное

планирование ресурсов охватывало лишь

производственные, складские, снабженческие

и сбытовые подразделения предприятия.

Действия других тесно связанных с

производственным процессом подразделений

и служб (например, ремонтных, транспортных)

не вовлекались в планирование. Точно

так же за кадром оставались проектные

работы. ERP-системы позволяют вовлечь в

сферу интегрированного планирования

ресурсов все подразделения предприятия,

так или иначе эти ресурсы использующие.

Это позволяет достичь оптимизации

бизнес-операций предприятия, а также

координации действий всех служб и

подразделений для обеспечения их

эффективной работы.

Планирование

и учет корпоративных финансов.

Реализация в ERP-системах поддержки

планирования ресурсов разветвленной

корпорации влечет необходимость усиления

финансового блока, реализации управления

сложными финансовыми потоками и

возможности корпоративной консолидации.

Поэтому в ERP-системы входят мощные

системы управления корпоративными

финансами.

Включение

в системы мощных средств поддержки

принятия решений.

Поскольку управленческие решения

принимаются людьми, то сама по себе

ERP-система не является инструментом для

принятия управленческих решений, она

лишь поставляет необходимую для этого

информацию.

Сразу

следует отметить, что хотя для внедрения

ERP-систем основными

является производственные предприятия,

такие

системы

развиваются

в связи с запросами рынка: добавляются

новые функциональности, решения

переносятся на новые технологические

платформы.

CRM

— концепция

После

появления крупных супер-маркетов и

торговых автоматов стало наблюдаться

обезличивание клиентов, что стало

приводить к падению продаж. Для сохранения

конкурентно способности в последние

годы принципы персонализации и заботы

о потребителе стали возвращаться,

воплотившись в концепции CRM.

CRM-

Customer Relationship Management (управление

взаимоотношениями с клиентом) —

провозглашает вместо заботы об

обезличенных потребителях заботу о

потребителе.

Причем, о каждом индивидуально. Собираемая

и обрабатываемая информация о клиенте

(например, история его покупок, потребности

и предпочтения) используется для того,

чтобы более точно специфицированное

предложение было с большой долей

вероятности принято клиентом. Естественно,

что при наличии большого числа клиентов,

подобный подход реализуется с

использованием информационных технологий

как вспомогательного инструмента.

CRM-концепция

требует более совершенных подходов,

ориентированных на потребителя, целью

которых является развитие бизнеса как

такового. Таким образом, CRM подразумевает

управление маркетинг — процессами,

продажами, производством, разработками

и т.д.

В

реализацию CRM-концепции должно быть

вовлечено (в прямой или опосредованной

форме) большинство корпоративных служб

и подразделений — маркетинг, производство,

служба клиентской поддержки, территориальные

подразделения продаж и службы сервиса.

Сегодня

CRM-концепция объединяет все системы,

имеющие отношение к контактам с клиентом:

управление территориальными продажами,

клиентскую поддержку, управление

маркетингом и продажами, управление

деятельностью, направленной на продвижение

продукта.

Традиционные

маркетинговые стратегии, ориентированные

на увеличение доли продукта в рыночной

массе, как правило, базируются на так

называемом принципе ПППС: «продукт

— позиционирование — продвижение —

стоимость». Главные усилия в этом

случае сосредотачиваются на увеличении

количества сделок между продавцом и

покупателем, а объем сделок отражает

успех воплощения маркетинговой стратегии

в практической деятельности компании.

CRM-концепция

непосредственно не может быть увязана

с увеличением количества сделок. В ее

задачи входит увеличение доходности,

прибыльности системы продаж и повышение

клиентской

удовлетворенности.

В рамках этой концепции компания,

используя имеющиеся в ее распоряжении

инструменты, технологии и подходы,

совершенствует взаимоотношения с

клиентами в целях увеличения объемов

продаж. С этой точки зрения CRM в процедурном

плане скорее является бизнес процессом,

чем технологией. Само понятие CRM —

управление взаимоотношениями с клиентом

— определяет основные бизнес-функции

этих систем.

Борьба

за клиента велась всегда и будет

продолжаться, пока существуют рыночные

отношения. Однако с точки зрения

экономической выгоды, гораздо дешевле

поддержать взаимоотношения с постоянным

покупателем, чем найти нового.

В

пользу этого говорят несколько широко

известных фактов.

-

Принцип

Парето утверждает, что около восьмидесяти

процентов дохода компании обеспечивается

двадцатью процентами ее клиентов. -

В

продажах промышленных товаров торговому

представителю в среднем требуется от

десяти обращений к новым потенциальным

покупателям, чтобы продать единицу

товара, и лишь 2-3 обращения к уже

существующим клиентам. -

Заключить

сделку с уже имеющимся клиентом легче

(следовательно, дешевле) в 5-10 раз, чем

добиться этой же сделки с новым

покупателем. -

Среднестатистический

клиент, разочарованный в своем поставщике,

рассказывает о своих злоключениях

десяти знакомым. -

Увеличение

доли постоянных покупателей на 5

процентов выражается в общем увеличении

объемов продаж более чем на 25%.

Такие

традиционные стимуляторы потребительского

спроса, как реклама в средствах массовой

информации или прямая почтовая рассылка

каталогов и предложений фирмы, в настоящее

время имеют тенденцию к снижению

эффективности воздействия, по сравнению

с минувшим десятилетним периодом. К

тому же, воздействие подобных мероприятий

носит неорганизованный характер: они

охватывают как потенциальных заказчиков,

так и тех респондентов, которые никогда

не станут клиентами компании.

В

материальном отношении преимущества

CRM-концепции можно охарактеризовать

следующим образом:

-

Повышение

чувства удовлетворения у клиента.

Сделать процедуру продажи настолько

приятной, чтобы клиент обратился за

новой покупкой только к Вам. -

Снижение

расходов на сопровождение продаж и

дистрибуцию.-

Определить

цели в рекламе таким образом, чтобы

повысить вероятность принятия

предложения Вашей компании потенциальным

покупателем. -

Использовать

Интернет-решения для того, чтобы снизить

долю прямых персональных продаж и

количество дистрибьюторских каналов. -

Управлять

взаимоотношениями с клиентом, вместо

того чтобы управлять продукцией (это

потребует коренных изменений в

маркетинговой концепции компании).

-

-

Снижение

расходов на клиентское сопровождение.-

Сделать

максимально доступной всю информацию

о продуктах сотрудникам подразделения

обслуживания, чтобы они смогли ответить

на любой вопрос клиента. -

Автоматизация

консультативного центра позволит

торговым представителям получать

своевременную информацию по истории

продаж и взаимоотношений с клиентом,

что увеличит объемы дополнительных и

перекрестных продаж.

-

Следует

отметить, что такие признанные авторитеты

IT-рынка, как IBM, Oracle, Microsoft

включают в свои СУБД программные

продукты, реализующие CRM-

концепцию.

Лекция

№4 СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Изменения, причиной

которых стал Internet, многогранны.

Гипертекстовая служба WWW изменила способ

представления информации человеку,

собрав на своих страницах все популярные

ее виды — текст, графику и звук. Транспорт

Internet — недорогой и доступный практически

всем предприятиям (а через телефонные

сети и одиночным пользователям) —

существенно облегчил задачу построения

территориальной корпоративной сети,

одновременно выдвинув на первый план

задачу защиты корпоративных данных при

передаче их через в высшей степени

общедоступную публичную сеть с

многомиллионным «населением». Стек

TCP/IP сразу же вышел на первое место,

потеснив прежних лидеров локальных

сетей IPX и NetBIOS, а в территориальных сетях

— Х.25.

Популярность

Internet оказывает на корпоративные сети

не только техническое и технологическое

влияние. Так как Internet постепенно

становится общемировой сетью интерактивного

взаимодействия людей, то Internet начинает

все больше и больше использоваться не

только для распространения информации,

в том числе и рекламной, но и для

осуществления самих деловых операций

— покупки товаров и услуг, перемещения

финансовых активов и т.п. Это в корне

меняет для многих предприятий саму

канву ведения бизнеса, так как появляются

миллионы потенциальных покупателей,

которых нужно снабжать рекламной

информацией, тысячи интересующихся

продукцией клиентов, которым нужно

предоставлять дополнительную информацию

и вступать в активный диалог через

Internet, и, наконец, сотни покупателей, с

которыми нужно совершать электронные

сделки. Сюда нужно добавить и обмен

информацией с предприятиями-соисполнителями

или партнерами по бизнесу. Изменения

схемы ведения бизнеса меняют и требования,

предъявляемые к корпоративной сети.

Например, использование технологии

intranet сломало привычные пропорции

внутреннего и внешнего трафика предприятия

в целом и его подразделений — старое

правило, гласящее, что 80% трафика является

внутренним и только 20% идет вовне, сейчас

не отражает истинного положения дел.

Интенсивное обращение к Web-сайтам внешних

организаций и других подразделений

предприятия резко повысило долю внешнего

трафика и, соответственно, повысило

нагрузку на пограничные маршрутизаторы

и межсетевые экраны (firewalls) корпоративной

сети. Другим примером влияния Internet на

бизнес-процессы может служить необходимость

аутентификации и авторизации огромного

числа клиентов, обращающихся за

информацией на серверы предприятия

извне. Старые способы, основанные на

заведении учетной информации на каждого

пользователя в базе данных сети и выдаче

ему индивидуального пароля, здесь уже

не годятся — ни администраторы, ни серверы

аутентификации сети с таким объемом

работ не справятся. Поэтому появляются

новые методы проверки легальности

пользователей, заимствованные из

практики организаций, имеющих дело с

большими потоками клиентов — магазинов,

выставок и т.п. Влияние Internet на корпоративную

сеть — это только один, хотя и яркий,

пример постоянных изменений, которые

претерпевает технология автоматизированной

обработки информации на современном

предприятии, желающем не отстать от

конкурентов. Постоянно появляются

технические, технологические и

организационные новинки, которые

необходимо использовать в корпоративной

сети для поддержания ее в состоянии,

соответствующем требованиям времени.

Без внесения изменений корпоративная

сеть быстро морально устареет и не

сможет работать так, чтобы предприятие

смогло успешно выдерживать жесткую

конкурентную борьбу на мировом рынке.

Как правило, срок морального старения

продуктов и решений в области информационных

технологий находится в районе 3 — 5 лет.

Как

же нужно поступать, чтобы предприятию

не нужно было бы полностью перестраивать

свою корпоративную сеть каждые 3 — 5 лет,

что безусловно связано с огромными

расходами? Ответ простой — нужно постоянно

следить за основными тенденциями

развития мира сетевых и информационных

технологий и постоянно вносить в сеть

(в программы, сервисы, аппаратуру) такие

изменения , которые позволили бы сети

плавно отрабатывать каждый резкий

поворот. То есть нужно правильно видеть

стратегическое направление развития

вашей корпоративной сети, постоянно

коррелировать его с направлением

развития всего сетевого мира и тогда

меньше шансов завести корпоративную

сеть в такой тупик, откуда нет иного

выхода, кроме полной перестройки сети.

По крайней мере, нельзя вкладывать

большие деньги и силы в решения, в

будущности которых имеются большие

сомнения. Например, весьма рискованно

строить сегодня новую сеть исключительно

на сетевой операционной системе Novell

NetWare, которая переживает всеми признаваемый

кризис. Если в вашей сети уже работает

с десяток серверов NetWare, то добавление

к ним нового сервера InternetWare может быть

и целесообразно, так как дает возможность

старым серверам возможность работы с

Internet и сетями TCP/IP. Но построение новой

сети за счет покупки нескольких десятков

копий InternetWare трудно назвать стратегически

верным решением, Windows NT и Unix сейчас дают

гораздо больше гарантий относительно

своей жизнеспособности.

Стратегическое

планирование сети состоит в нахождении

компромиса между потребностями

предприятия в автоматизированной

обработке информации, его финансовыми

возможностями и возможностями сетевых

и информационных технологий сегодня и

в ближайшем будущем.

Intranet: Внутренняя

сеть. Web-узел или группа узлов,

принадлежащих одной организации и

доступных только ее членам. Внешняя

сеть. Внутренняя сеть, которая частично

доступна внешним пользователям.

По сравнению с

внутренней сетью, которая находится за

брандмауэром и доступна только членам

данной организации, внешняя сеть

обеспечивает различные уровни доступа

и для внешних пользователей. Доступ к

внешней сети обычно возможен только

при условии правильного ввода учетного

имени и пароля пользователя; доступ к

тем или иным ресурсам внешней сети

предоставляется с учетом того, к какой

категории относится данный пользователь.

В настоящее время внешние сети стали

весьма популярным средством обмена

данными между деловыми партнерами.

Мы познакомимся

с вопросами, связанными с защитой баз

данных, и выясним, почему организации

должны относиться к потенциальным

угрозам их компьютерным системам со

всей серьезностью.

Защита базы данных.

Обеспечение защищенности базы данных

против любых (предумышленных или

непредумышленных) угроз с помощью

различных средств.

Понятие защиты

применимо не только к данным, хранящимся

в базе данных. Бреши в системе защиты

могут возникать и в других частях

системы, что, в свою очередь, подвергает

опасности и саму базу данных. Следовательно,

защита базы данных должна охватывать

используемое оборудование, программное

обеспечение, персонал и собственно

данные. База данных представляет собой

важнейший корпоративный ресурс, который

должен быть надлежащим образом защищен

с помощью соответствующих средств

контроля. Мы обсудим проблемы защиты

базы данных с точки зрения таких

потенциальных опасностей:

• похищение и

фальсификация данных;

• утрата

конфиденциальности (нарушение тайны);

• нарушение

неприкосновенности личных данных;

• утрата целостности;

• потеря доступности.

Указанные ситуации

отмечают основные направления, в которых

руководство должно принимать меры,

снижающие степень риска, т.е. потенциальную

возможность потери или повреждения

данных. В некоторых ситуациях все

отмеченные аспекты повреждения данных

тесно связаны между собой, так что

действия, направленные на нарушение

защищенности системы в одном направлении,

часто приводят к снижению ее защищенности

во всех остальных. Кроме того, некоторые

события, например нарушение

неприкосновенности личных данных или

фальсификация информации, могут

возникнуть вследствие как намеренных,

так и непреднамеренных действий и

необязательно будут сопровождаться

какими-либо изменениями в базе данных

или системе, которые можно будет

обнаружить тем или иным образом.

Лекция

№5 СОВРЕМЕННЫЕ

КИС.

Под

корпоративной

информационной системой

будем понимать информационную систему

масштаба предприятия.

Главной задачей

такой системы является информационная

поддержка производственных, административных

и управленческих процессов (далее —

бизнес-процессов), формирующих продукцию

или услуга предприятия.

Основное назначение

корпоративных систем — оперативное

предоставление непротиворечивой,

достоверной и структурированной

информации для принятия управленческих

решений.

КИС создаются с

учетом того, что они должны осуществлять

согласованное управление данными в

пределах предприятия (организации),

координировать работу отдельных

подразделений, автоматизировать операции

по обмену информацией как в пределах

отдельных групп пользователей, так и

между несколькими организациями,

отстоящими друг от друга на десятки и

сотни километров. Основой для построения

таких систем служат локальные

вычислительные сети.

КИС имеют следующие

характерные черты:

1. охват большого

числа задач управления предприятием;

2. детальная

разработка обобщенной модели

документооборота предприятия с учетом

внутренних связей документов и реализация

функций системы производной междокументных

связей;

3. наличие встроенных

инструментальных средств, позволяющих

пользователю самостоятельно развивать

возможности системы и адаптировать ее

под себя;

4. развитая технология

объединения и консолидация данных

удаленных подразделений.

Так же КИС

характеризуются в первую очередь

наличием корпоративной БД. Под

корпоративной БД понимают БД, объединяющую

в том или ином виде все необходимые

данные и знания об автоматизируемой

организации. Создавая КИС, разработчики

пришли к понятию интегрированных БД, в

которых реализация принципов однократного

ввода и многократного использования

информации нашла наиболее концентрированное

выражение.

Корпоративные

информационные технологии

— это технологии, ориентированные на

коллективную обработку, сбор, накопление,

хранение, поиск и распространение

информации в масштабах предприятия.

Корпоративные ИТ должны обеспечить

централизованную и распределенную

обработку данных, доступ пользователей

и прикладных задач к централизованным

и распределенным БД и знаний, обеспечивать

эффективную балансировку загрузки

системы в целом.

Сосредоточенная

и распределенная обработка информации.

Обработка данных

— процесс выполнения операций над

данными. Он может выполняться одним или

группой исполнителей, в одной или

нескольких системах, работающих

параллельно. В первом случае (один

исполнитель, либо одна система) происходит

централизованная обработка данных.

Распределенная обработка — методика

выполнения заданий группой пользователей.

Существует схема,

объединяющая достоинства централизованной

и распределенной систем — технология

«клиент-сервер».

Основными элементами

этой технологии являются клиенты,

серверы и соединяющая их сеть. Серверы

предоставляют материалы, а клиенты

пользуются ими.

Сервер — объект,

предоставляющий услуги другим объектам

по их запросам. Здесь объект может

выступать либо как элемент аппаратуры,

предоставляющий совместно-используемый

сервис в сетевой среде, либо как

программный компонент, предоставляющий

общий функциональный сервис другим

программным компонентам. И в том и в

другом случае сервисная функция

обеспечивается комплексом программ.

Основные функции

сервера:

1. запросы к совместно

используемым ресурсам;

2. управление

приложениями и данными;

3. обработка

транзакций;

4. коммуникации;

5. вычисления.

Объект, который

вызывает сервисную функцию, называется

клиентом (им может быть программа или

пользователь). Его функции:

1. презентация,

вывод;

2. взаимодействие

с пользователем;

3. логика приложения;

4. формулировка

запросов.

Основная идея

технологии «клиент-сервер»

заключается в том, чтобы серверы

расположить на более мощных машинах, а

приложения клиентов -на менее мощных

машинах. Ввод-вывод к базе основан не

на физическом дроблении данных, а на

логическом, т.е. сервер отправляет

клиентам не полную копию базы, а только

логически необходимые порции, тем самым

сокращая трафик сети (поток сообщений

сети). В технологии клиент-сервер

программы клиента и его запросы хранятся

отдельно от СУБД. Сервер обрабатывает

запросы клиентов, выбирает необходимые

данные из БД, посылает их клиентам по

сети, производит обновление информации,

обеспечивает целостность и сохранность

данных.

Средства реализации

КИС:

1. Готовый продукт

— применяется фирмами-разработчиками,

которые специализируются на создании

ИС объектов управления определенного

типа (промышленное предприятие, торговое

предприятие, банк и т.п.). Предметом

специализации могут быть и отдельные

функции управления (бухгалтерский учет,

логистика, управление персоналом,

управление делопроизводством и т.п.).

2. Собственная

разработка.

3. Системная

интеграция (объединение нескольких

готовых продуктов и собственных

разработок).

Современные банки,

предприятия и организации представляют

собой совокупность подразделений,

филиалов, отделов и офисов, обменивающихся

между собой информацией и выполняющих

отдельные части общей работы.

Любая организация

— это совокупность взаимодействующих

элементов (подразделений), каждый из

которых может иметь свою структуру.

Элементы связаны между собой функционально,

т.е. они выполняют отдельные виды работ

в рамках единого бизнес-процесса, а

также информационно, обмениваясь

документами, факсами, письменными и

устными распоряжениями и т.д. Кроме

того, эти элементы взаимодействуют с

внешними системами, причем их взаимодействие

может быть как информационным, так и

функциональным. Такая ситуация справедлива

практически для всех организаций, каким

бы видом деятельности они не занимались

(органы государственного управления,

банки, промышленные предприятия,

коммерческие фирмы и т.д.).

Такой общий взгляд

на организацию позволяет сформулировать

некоторые общие принципы построения

корпоративных информационных систем,

т.е. информационных систем в масштабе

всей организации:

1. информационная

модель — представляющая собой отражение

реальной информационной базы предприятия

и описывающая все существующие

информационные потоки, совокупность

правил и алгоритмов функционирования

информационной системы;

2. техническое

обеспечение (суперкомпьютеры, имеющие

перспективные архитектуры и технологии

организации вычислительного процесса);

3. средства

коммуникации (сетевые компьютерные

технологии, технологии Internet/Intranet,

технологии клиент — сервер);

4. системное и

сетевое программное обеспечение,

обеспечивающее работу коммуникационных

средств;

5. прикладное

программное обеспечение, необходимое

для выполнения прикладных задач в каждом

подразделении банка;

6. средства

обеспечения безопасности (разграничение

доступа к ресурсам, обеспечение надежности

функционирования корпоративной системы

в целом).

Требования к КИС

1.

КИС создается на длительный срок

эксплуатации, поэтому, как любая

информационная система с продолжительным

циклом жизни, она должна удовлетворять

очевидному требованию: информационная

среда должна быть гибкой, легко

модифицируемой, расширяемой, простой

в управлении и сопровождении.

2.

КИС должна

быть открытой и постоянно пополняться

свежей информацией, идеями и т.д. из

внешних источников.

3.

КИС

должна базироваться на централизованной

сетевой базе данных, способствующей

внутренней структуризации

корпоративного информационного ресурса.

В свою очередь, сетевые средства

телекоммуникаций должны обеспечивать

всем структурным подразделениям быстрый

и эффективный распределенный доступ к

корпоративному хранилищу данных.

4.

Логическая

модель данных должна обеспечивать

всестороннюю структуризацию, упорядочивание

и классификацию сохраняемой в базе

данных информации,

для чего разработчики КИС должны

использовать самые разные групповые и

семантические классификационные

признаки, например, принадлежность

информации подразделению, пользователю,

другим содержательным атрибутам.

5.

Корпоративный

банк данных должен обслуживаться

дистанционно средствами распределенного

административного интерфейса КИС.

Это позволяет, с одной стороны, сохранить

локальный характер управления информацией,

с другой стороны, направить кооперативные

усилия всего коллектива на формирование

единого непротиворечивого информационного

ресурса.

6.

КИС включает

механизмы обратной связи, которые

обеспечивают резонансный, положительный

эффект от кооперативных усилий всех

структурных подразделений по созданию

и сопровождению корпоративного

информационного ресурса.

Лекция

6.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ.

Целью

построения функциональной модели бизнес

процесса является точная спецификация

всех операций и действий, осуществляемых

в деловом процессе, а также характера

взаимосвязей между ними. Будучи

построенной, такая модель способна

обеспечить полное представление как о

функционировании обследуемого процесса,

так и о всех имеющих в нем место потоках

информации и материалов.

Следует

также отметить, что каждая операция в

функциональной модели есть некоторый

акт преобразования входных материалов

или информации в продукт на выходе с

использованием ресурсов в виде механизма

и при выполнении условий, представленных

в виде управления. Такую интерпретацию

операций часто называют бизнес-правилом.

В

ходе реализации программы интегрированной

компьютеризации производства (ICAM),

предложенной в свое время ВВС для

аэрокосмической промышленности США,

была выявлена потребность в разработке

методов анализа взаимодействия процессов

в производственных системах. Для

удовлетворения этой потребности была

разработана методология IDEF0 (Integrated

Definition

Function

Modeling),

которая в настоящее время принята в

качестве федерального стандарта США.

Методология

успешно применялась в самых различных

отраслях, продемонстрировав себя как

эффективное средство анализа,

проектирования и представления деловых

процессов. В настоящее время методология

IDEF0

широко применяется не только в США, но

и во всем мире.

Стандарт

IDEF0 предназначен для описания

бизнес-процессов на предприятии. Он

помогает понять, какие объекты или

информация служат «сырьем» для процессов,

какие результаты влекут за собой те или

иные работы, что является управляющими

факторами и какие ресурсы для этого

необходимы.

· 4.1. Виды обеспечений ИС

В состав ИАСУ — информационной автоматизированной системы управления — входят следующие виды обеспечений:

· информационное обеспечение : классификаторы технико-экономической информации, нормативно-справочная информация, форма представления и организация данных в системе, в том числе формы документов, массивов и логические интерфейсы (протоколы обмена данными);

· программное обеспечение: программы, необходимые для реализации всех функций ИАСУ в объеме, предусмотренном техническим заданием;

· математическое обеспечение: методы решения задач управления, модели и алгоритмы. В функционирующей системе математическое обеспечение реализовано в составе программного обеспечения.

· техническое обеспечение: технические средства, необходимые для реализаций функций ИАСУ: средства получения, ввода, подготовки, обработки, хранения (накопления), регистрации, вывода, отображения, использования, передачи информации и средства реализации управляющих воздействий;

· организационное обеспечение : документы, определяющие функции подразделений управления, действия и взаимодействие персонала ИАСУ;

· метрологическое : метрологические средства и инструкции по их применению;

· правовое обеспечение: нормативные документы, определяющие правовой статус ИАСУ и персонала, правил функционирования ИАСУ и нормативы на автоматически формируемые документы, в том числе на машинных носителях информации;

Рекомендуемые материалы

· лингвистическое обеспечение: тезаурусы и языки описания и манипулирования данными

Структуры ИАСУ характеризуют внутреннее строение системы и описывают устойчивые связи между ее элементами. При описании ИАСУ пользуются следующими видами структур, отличающимися типами элементов и связями между ними:

Виды структур:

· функциональная структура: элементы – функции, задачи, операции; связи – информационные;

· техническая: элементы – устройства ввода, хранения, обработки информации и другие; связи – линии связи между устройствами;

· организационная структура: элементы – коллективы людей и отдельные исполнители; связи – информационные, соподчинения и взаимодействия;

· алгоритмическая: элементы – алгоритмы; связи – информационные;

· программная структура: элементы – программные модули; связи – информационные и управляющие;

· информационная структура: элементы – формы существования и представления информации в системе (файлы, таблицы, массивы, базы данных и т.п.); связи – операции преобразования информации.

При построении (выборе, адаптации) информационной системы можно использовать две основные концепции, два основных подхода (третья концепция — их комбинации), выбор которых зависит от стратегических (тактических) и/или долгосрочных (краткосрочных) критериев, проблем, ресурсов:

· ориентация на проблемы, которые необходимо решать с помощью этой информационной системы, т.е. проблемно-ориентированный подход (индуктивный);

· ориентация на технологию, которая доступна в данной системе, среде, т.е. технолого-ориентированный подход (дедуктивный).

Ошибки в выборе подхода (проблем, технологии) могут привести не только к ошибочным стратегиям и/или тактике, но и к полному краху. Если вначале изучаются возможности имеющейся технологии, а после их выяснения определяются актуальные проблемы, которые можно решить с их помощью, то необходимо опираться на технолого-ориентированный подход. Если же вначале определяются актуальные проблемы, а затем внедряется технология достаточная для решения этих проблем, то необходимо опираться на проблемно-ориентированный подход.

4.1.1. Информационное обеспечение ИС

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения баз данных.

Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях для обеспечения сопоставимости показателей различных сфер общественного производства.

Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

— к унифицированным формам документации;

— к унифицированным формам документов различных уровней управления;

— к составу и структуре реквизитов и показателей;

— к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации, ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. Построение схем информационных потоков обеспечивает:

— исключение дублирующей и неиспользуемой информации;

— классификацию и рациональное представление информации.

Методология построения баз данных состоит из 2-х этапов:

1-й этап – обследование всех функциональных подразделение фирмы с целью:

— понять специфику и структуру ее деятельности;

— построить схему информационных потоков;

— проанализировать существующую систему документооборота;

— определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

2-й этап – построение концептуальной информационно-логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены все связи между объектами и их реквизитами. На основе информационно-логической модели строится база данных.

Информационное обеспечение. Классификаторы. Методы классификации.

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений.

Понятие информационное обеспечение

Информационное обеспечение — это совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения БД.

Системы классификации и кодирования информации

Классификаторы представляют собой систематический свод, перечень каких-либо объектов, позволяющий находить каждому их них свое место, и имеют определенное (обычно числовое) обозначение. Система классификации позволяет сгруппировать объекты выделить определенные классы, которые будут характеризоваться рядом общих свойств. Классификация объектов — это процедура группировки на качественном уровне, направленная на выделение однородных свойств. Применительно к информации как к объекту классификации выделенные классы называют информационными объектами.

В любой стране разработаны и применяются государственные, отраслевые, региональные классификаторы. Например, классифицированы: отрасли промышленности, оборудование, профессии, единицы измерения, статьи затрат и т.д.

Классификатор — систематизированный свод наименований и кодов классификационных группировок.

Назначение классификатора:

- систематизация наименований кодируемых объектов;

- однозначная интерпретации одних и тех же объектов в различных задачах;

- возможность обобщения информации по заданной совокупности признаков;

- возможность сопоставления одних и тех же показателей, содержащихся в формах статистической отчетности;

- возможность поиска и обмена информацией между различными внутрифирменными подразделениями и внешними информационными системами;

- экономия памяти компьютера при размещении кодируемой информации.

Разработаны три метода классификации объектов, которые различаются разной стратегией применения классификационных признаков.

Методы классификации объектов:

- Иерархический метод классификации

Учитывая достаточно жесткую процедуру построения структуры классификации, необходимо перед началом работы определить ее цель, т.е. какими свойствами должны обладать объединяемые в классы объекты. Эти свойства принимаются в дальнейшем за признаки классификации. В иерархической системе классификации каждый объект на любом уровне должен быть отнесен к одному классу, который характеризуется конкретным значением выбранного классификационного признака. Для последующей группировки в каждом новом классе необходимо задать свои классификационные признаки и их значения. Таким образом, выбор классификационных признаков будет зависеть от семантического содержания того класса, для которого необходима группировка на последующем уровне иерархии. Количество уровней классификации, соответствующее числу признаков, выбранных в качестве основания деления, характеризует глубину классификации.

|

Достоинства иерархической системы классификации: простота построения и использование независимых классификационных признаков в различных ветвях иерархической структуры. Недостатки иерархической системы классификации: жесткая структура, которая приводит к сложности внесения изменений, так как приходится перераспределять все классификационные группировки; невозможность группировать объекты по заранее не предусмотренным сочетаниям признаков. |

|

- Фасетный метод классификации

В отличие от иерархической позволяет выбирать признаки классификации независимо как друг от друга, так и от семантического содержания классифицируемого объекта. Признаки классификации называются фасетами (facet — рамка). Каждый фасет содержит совокупность однородных значений данного классификационного признака. Причем значения в фасете могут располагаться в произвольном порядке, хотя предпочтительнее их упорядочение. Схема построения фасетной системы классификации представляется в виде таблицы. Названия столбцов соответствуют выделенным классификационным признакам (фасетам). В каждой клетке таблицы хранится конкретное значение фасета. Процедура классификации состоит в присвоении каждому объекту соответствующих значений из фасетов. Достоинства фасетной системы классификации: возможность создания большой емкости классификации, т.е. использования большого числа признаков классификации и их значений для создания группировок; возможность простой модификации всей системы классификации без изменения структуры существующих группировок. Недостатком фасетной системы классификации является сложность ее построения, так как необходимо учитывать все многообразие классификационных признаков.

- Дескрипторный метод классификации

Для организации поиска информации, для ведения тезаурусов (словарей) эффективно используется дескрипторная (описательная) система классификации, язык которой приближается к естественному языку описания информационных объектов. Особенно широко она используется в библиотечной системе поиска.

- Система кодирования

Применяется для замены названия объекта на условное обозначение (код) в целях обеспечения удобной и более эффективной обработки информации. Система кодирования — совокупность правил кодового обозначения объектов. Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и других символов. Код характеризуется: длиной — число позиций в коде, и структурой — порядок расположения в коде символов, используемых для обозначения классификационного признака.

Унифицированные системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель — это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Разработаны стандарты, где устанавливаются требования:

- к унифицированным системам документации;

- к унифицированным формам документов различных уровней управления;

- к составу и структуре реквизитов и показателей;

- к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм документов.

Однако, несмотря на существование унифицированной системы документации, при обследовании большинства организаций постоянно выявляется целый комплекс типичных недостатков:

- чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки;

- одни и те же показатели часто дублируются в разных документах;

- работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от решения непосредственных задач;

- имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др.

Поэтому устранение указанных недостатков является одной из задач, стоящих при создании информационного обеспечения.

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной информации. За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управления.

Пример.

Простейшая схема потоков данных – схема, в которой отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме на работу сотрудника — от момента ее создания до выхода приказа о его зачислении на работу.

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает:

- исключение дублирующей и неиспользуемой информации;

- классификацию и рациональное представление информации.

При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показатели необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каждому исполнителю должна поступать только та информация, которая используется.

Методология построения БД — баз данных базируется на теоретических основах их проектирования. Для понимания концепции методологии приведем основные ее идеи в виде двух последовательно реализуемых на практике этапов:

- 1-й этап — обследование всех функциональных подразделений предприятия с целью:

- понять специфику и структуру его деятельности;

- построить схему информационных потоков;

- проанализировать существующую систему документооборота;

- определить информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и назначение.

- 2-й этап — построение концептуальной информационно-логической модели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть установлены и оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами. Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором будет создана база данных.

Для создания информационного обеспечения необходимо:

- ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;

- выявление движения информации от момента возникновения и до ее использования на различных уровнях управления, представленной для анализа в виде схем информационных потоков

- совершенствование системы документооборота;

- наличие и использование системы классификации и кодирования;

- владение методологией создания концептуальных информационно-логических моделей, отражающих взаимосвязь информации;

- создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия современного технического обеспечения.

4.1.2. Техническое обеспечение ИС

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы ИС, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.

Комплекс технических средств составляют:

— компьютеры любых моделей;

— устройства сбора, накопления, обработки и вывода информации;

— устройства передачи данных и линий связи;

— оргтехника и устройства автоматического съема информации;

— эксплуатационные материалы и др.

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, технологический процесс обработки данных, технологическое оснащение.

Можно разделить на три группы:

— общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;

— специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки технического обеспечения;

— нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому обеспечению.

Формы организации технического обеспечения (ТО).

Централизованное ТО – использование в ИС больших ЭВМ и вычислительных центров.

Децентрализация технических средств – реализация функциональных подсистем на ПК непосредственно на рабочих местах.

Перспективным подходом считается частично-децентрализованный подход – организация ТО на базе распределенных сетей, состоящих из ПК и больших ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых функциональных подсистем.

Техническое обеспечение информационной системы — ИС

Понятие технического обеспечения ИС — информационной системы.

Техническое обеспечение ИС — информационных систем — это комплекс технических средств, обеспечивающих работу ИС, соответствующей документации на эти средства и технологические процессы.

В комплекс технических средств входят:

- компьютеры любых моделей;

- устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации;

- устройства передачи данных и линий связи;

- оргтехника и устройства автоматического съема информации;

- эксплуатационные материалы и др.

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, организация их эксплуатации, технологический процесс обработки данных, технологическое оснащение.

Документацию можно условно разделить на три группы:

- общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;

- специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки технического обеспечения;

- нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому обеспечению.

4.1.3. Математическое и программное обеспечение ИС

Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а также нормального функционирования комплекса технических средств.

К математическому обеспечению относятся:

— средства моделирования процессов управления;

— типовые задачи управления;

— методы математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др.

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные программные продукты, а также техническая документация.

К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенных на решения типовых задач обработки информации (ПО для разработки программных комплексов: операционные системы, СУБД, языки программирования). Они служат для расширения функциональных возможностей компьютеров и управления процессом обработки данных.

Специальное ПО представляет собой совокупность программ, разработанных при создании конкретной ИС (решение конкретных задач пользователя). В его состав входят пакеты прикладных программ (ППП).

Техническая документация на разработку программных средств должны содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры.

Математическое и программное обеспечение информационных систем — ИС

Математическое и программное обеспечение — это совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а также нормального функционирования комплекса технических средств.

К средствам математического обеспечения относятся:

- средства моделирования процессов;

- типовые задачи;

- методы математического программирования, математической статистики, теории массового обслуживания и др.

К средствам программного обеспечения (ПО) относятся:

- Общесистемное ПО — программное обеспечение — это комплекс программ, ориентированный на пользователей и предназначенный для решения типовых задач обработки информации. Они служат для расширения функциональных возможностей компьютеров, контроля и управления процессом обработки данных.

- Специальное ПО — программное обеспечение — представляет собой совокупность программ, разработанных при создании конкретной ИС. В его состав входят пакеты прикладных программ реализующие разработанные модели разной степени адекватности, отражающие функционирование реального объекта.

- Техническая документация на разработку программных средств должна содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи, контрольные примеры.

4.1.4. Методическое и организационное обеспечение ИС

Методическое и организационное обеспечение – совокупность методов, средств и документов, регламентирующих взаимодействие персонала информационной системы с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы.

Это методические и руководящие материалы по стадиям разработки, внедрения и эксплуатации информационной системы (предпроектного обследования, технического задания, технико-экономического обоснования, разработки проектных решений, выбора автоматизируемых задач, типовых проектных решений пакетов прикладных программ, внедрения и эксплуатации информационной системы).

Функции организационного обеспечения:

— анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, выявление задач, подлежащих автоматизации;

— подготовка задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности;

— разработка управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления.

Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного обследования на 1-м этапе построения баз данных.

Организационное обеспечение информационных систем — ИС

Организационное обеспечение — это совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации ИС.

Организационное обеспечение реализует следующие функции:

- анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации;

- подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности;

разработку управленческих решений по составу и структуре организации, методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управления. Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного обследования на 1-м этапе построения БД.

4.1.5. Правовое обеспечение ИС

Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации.

Главная цель правового обеспечения – укрепление законности.

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов власти, приказы, инструкции и др. нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.

Правовое обеспечение — это совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и функционирование ИС, регламентирующих порядок получения, преобразования и использования информации.

Главной целью правового обеспечения является укрепление законности.

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую функционирование любой ИС, и локальную часть, регулирующую функционирование конкретной системы.

Правовое обеспечение этапов разработки ИС включает нормативные акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым регулированием отклонений от договора.

Правовое обеспечение этапов функционирования ИС — информационных систем — включает:

- статус ИС;

- права, обязанности и ответственность персонала;

- правовые положения отдельных видов процесса управления;

- порядок создания и использования информации и др.

Правовое регулирование на информационном рынке

Развитие рыночных отношений в информационной деятельности поставило вопрос о защите информации как объекта интеллектуальной собственности и имущественных прав на нее.

В Российской Федерации принят ряд указов, постановлений, законов, таких как:

1)«Об информации, информатизации и защите информации» — является основным;

2)«Об авторском праве и смежных правах»;

3)«О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»;

4)«О правовой охране технологий интегральных схем» и др..

Закон 1) закладывает юридические основы гарантий прав граждан на информацию. Он направлен на урегулирование важнейшего вопроса экономической реформы – формы, права и механизма реализации собственности на накопленные информационные ресурсы и технологические достижения. Обеспечена защита собственности в сфере информационных систем и технологий, что способствует формированию –цивилизованного рынка информационных ресурсов, услуг, систем, технологий, средств их обеспечения.

4.1.6. Лингвистическое обеспечение ИС

Лингвистическое обеспечение – языки общения с пользователем, язык запросов, язык информационно-поисковых систем (ИПС), языки-посредники в сетях и т.д.

Лингвистическое обеспечение – совокупность языковых средств для формализации естественного языка, построения и сочетания информационных единиц в ходе общения персонала АИТ со средствами вычислительной техники. С помощью лингвистического обеспечения осуществляется общение человека с машиной.