МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тюменский ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Многопрофильный колледж

Политехническое отделение

МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

Методические указания к практическим занятиям

для обучающихся специальности 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения

Составитель Д. С. Пережогин

преподаватель первой квалификационной категории

Тюмень

ТИУ

2021

МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения/ сост. Д. С. Пережогин; Тюменский индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2021. – 47 с. – Текст: непосредственный.

Ответственный редактор: С.Н. Шорохова, председатель ЦК СЭЗ и МГС

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию

на заседании цикловой комиссии СЭЗ и МГС

«26» ноября 2021 года, протокол № 4

Аннотация

Методические указания по практическим занятиям работы по МДК 02.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления для обучающихся по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения. Данная дисциплина изучается в трех семестрах.

Методические указания состоят из пояснительной записки, основных теоретических положений рассматриваемой темы, заданий и примеров выполнения работ в соответствии с программой учебной дисциплины и списком рекомендуемой литературы.

Данные методические указания окажут помощь преподавателям в организации практических занятий, а также могут использоваться обучающимся при повторении изученного материала и подготовке к экзамену.

СОДЕРЖАНИЕ

|

Пояснительная записка |

5 |

|

Практическое занятие № 11. Графики ремонта и профилактического осмотра сетей и сооружений. |

9 |

|

Практическое занятие № 12. Оформление дефектных ведомостей. Эксплуатационный паспорт газопровода. |

11 |

|

Практическое занятие № 13. Журнал учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию электрозащитных установок. |

14 |

|

Практическое занятие № 14. Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты. График технического обслуживания и ремонта средств ЭХЗ. |

19 |

|

Практическое занятие № 15. Оформление результатов технической диагностики оборудования ПРГ. Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа. Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа. |

24 |

|

Практическое занятие № 16. Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации. Обоснование необходимости вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) котельной в ремонт. |

30 |

|

Практическое занятие № 17. Контроль процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений. |

33 |

|

Практическое занятие № 18. Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов. Журналы технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ. |

36 |

|

Практическое занятие № 19. Способы выявления несанкционированных подключений к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику. |

41 |

|

Практическое занятие № 20. Работа с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного по эксплуатации газопроводов низкого давления. |

43 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания предназначены для подготовки обучающихся по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Целью методических указаний является помощь обучающимся в приобретении умений:

-

проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;

-

проведения испытаний, оформления результатов испытаний;

-

устранения дефектов;

-

подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии;

-

применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-монтажных работах;

Практические занятия по дисциплине проводятся после изучения теоретической части учебного материала. Целью их выполнения является процесс отслеживания уровня понимания теоретического материала, отработка соответствующих умений и навыков. При разработке практических заданий учитываются требования к знаниям и умениям, отраженным в дидактических целях учебного материала.

Методические указания по каждой теме практического занятия включают:

-

краткую теоретическую справку по данной теме;

-

цель занятия;

-

задания и требования к выполнению задания;

-

список используемой литературы.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Перечень общих компетенций:

|

Код |

Наименование общих компетенций |

|

ОК 1. |

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |

|

ОК 2. |

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |

|

ОК 3. |

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |

|

ОК 4. |

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

|

ОК 5. |

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |

|

ОК 6. |

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |

|

ОК 7. |

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

|

ОК 8 |

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |

|

ОК 9. |

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

|

ОК 10. |

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

|

ОК 11. |

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Перечень профессиональных компетенций:

|

Код |

Наименование профессиональных компетенций |

|

ПК 3.1. |

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления |

|

ПК 3.2. |

Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления |

|

ПК 3.3. |

Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления |

|

ПК 3.4. |

Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством |

|

ПК 3.5. |

Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |

|

ПК 3.6. |

Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

|

Уметь |

|

|

Знать |

|

Тема 3.5. Эксплуатация сети газораспределения.

Практическое занятие № 11. Графики ремонта и профилактического осмотра сетей и сооружений.

Цель практического занятия: сформировать навыки оформления и заполнения графиков ремонта профилактического осмотра сетей и сооружений.

Основные теоретические положения

Система технического обслуживания в газовом хозяйстве — совокупность взаимосвязанных средств, материалов, документации и исполнителей, необходимых для предупреждения неисправностей в системах газоснабжения.

Под техническим обслуживанием понимается контроль технического состояния, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности газопроводов, газоиспользующих установок и газовых приборов.

Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газоиспользующего оборудования промышленных предприятий должны производить газовые службы предприятия по графикам, утверждаемым руководством предприятия. Графики работ, выполняемых сторонними эксплуатационными организациями, должны согласовываться руководством организации, выполняющей работы.

При техническом обслуживании выполняются следующие работы: проверка герметичности соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения; осмотр и проверка запорной арматуры; проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств, приборов автоматики регулирования и безопасности (не реже одного раза в 3 месяца); проверка состояния электроосвещения, вентиляции производственного помещения, систем сигнализации; очистка от загрязнений; измерение электрических потенциалов на газопроводах.

Все виды работ по техническому обслуживанию газопроводов должны выполняться в соответствии с правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, действующим ОСТ.

При обходе трасс газопроводов выполняют следующие работы: проверку на загазованность колодцев, подвалов, подземных сооружений, контрольных трубок, выявление утечек газа по внешним признакам, контроль состояния настенных указателей; удаление из коверов воды, снега, льда и грязи; проверку конденсатосборников и удаление конденсата из них; наблюдение за дорожными и строительными работами, производимыми вблизи трассы газопроводов, производят также внешний осмотр трасс для определения признаков утечек газа. Из газопроводов среднего и высокого давлений утечки газа распространяются на большие расстояния и попадают в различные сооружения и коммуникации. Поэтому кроме газовых колодцев проверяют контрольные трубки, колодцы других подземных сооружений, камеры теплосети и подвалы зданий, расположенные на расстоянии до 15 м по обе стороны от оси газопроводов.

В случае обнаружения газа в каком-либо сооружении должны быть осмотрены подвалы домов, первые этажи бесподвальных зданий и другие сооружения в радиусе до 50 м от места обнаружения газа. Наличие газа в подвалах, коллекторах, шахтах, колодцах и других подземных сооружениях должно проверяться газоанализатором.

Анализ воздуха в подвальных помещениях производят газоанализатором взрывозащищенного типа. Особую осторожность необходимо проявлять при обнаружении газа в подвалах зданий.

При этом проводят следующие мероприятия: подвалы проветривают и сообщают в аварийную службу о проникновении в них газа; определяют наличие газа в воздухе квартир расположенных выше этажей и при необходимости проветривают эти квартиры; устанавливают наблюдение за изменением концентрации газа в подвале; предупреждают людей, находящихся в квартирах расположенных выше этажей о недопустимости пользования источниками искрообразования. При обнаружении утечки газа в подвале здания при загазованности 1 % и более необходимо срочно принять меры к эвакуации людей из помещения; принимают меры к отысканию и устранению утечки газа; после выполнения этих мероприятий определяют возможность нахождения в помещении людей, а также пользования открытым огнем и электроприборами.

Установленная в газовых колодцах арматура не реже одного раза в год должна тщательно осматриваться и проверяться.

Скопившуюся в конденсатосборниках жидкость необходимо удалять. Конденсат из конденсатосборников низкого давления можно откачивать насосом с ручным или механическим приводом, а из газопроводов высокого и среднего давлений — давлением газа. Конденсат откачивают в специальную емкость и опорожняют ее в заранее отведенном месте.

Практическое задание: составить и заполнить график ремонта и профилактического осмотра сетей и сооружений.

Таблица 1

График ремонта и профилактического осмотра сетей и сооружений

|

№ п/п |

Тип ремонта осмотра сетей и сооружений |

График ремонта осмотра сетей и сооружений |

Схема профилактического осмотра сетей и сооружений |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

Контрольные вопросы:

1. Назначение инженерных сетей и сооружений.

2. Перечислить акты освидетельствования скрытых работ на строительство газопровода.

3. Профилактический осмотр подземного газопровода.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— таблица выполнена в соответствии с требованиями;

— содержание таблицы соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки.

Рекомендуемая литература:

-

Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

-

Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL :: для авториз. пользователей.

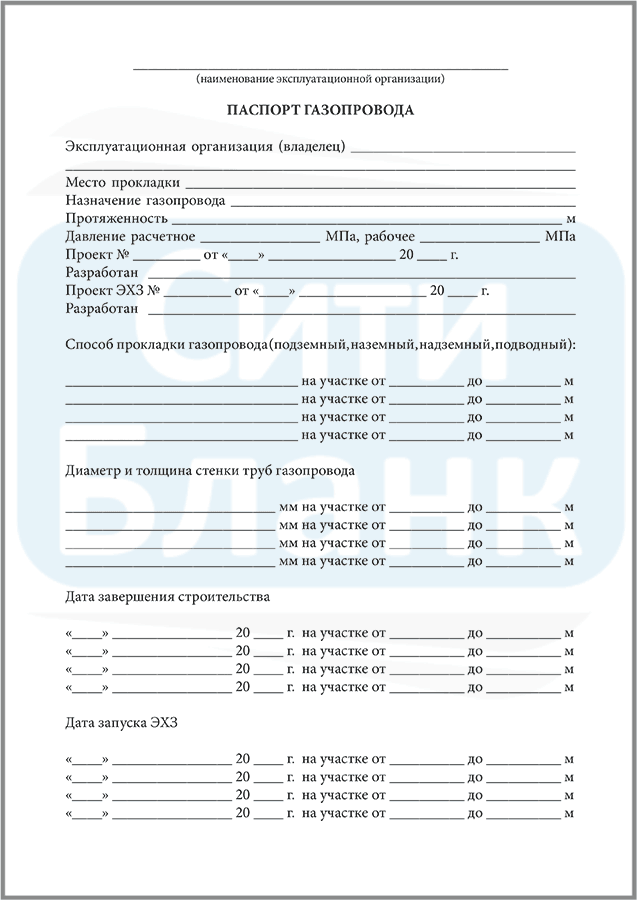

Практическое занятие № 12.

Оформление дефектных ведомостей. Эксплуатационный

паспорт газопровода.

Цель практического занятия: сформировать навыки оформления и составления дефектных ведомостей и эксплуатационного паспорта газопровода объектов систем газораспределения и газопотребления.

Основные теоретические положения

Дефектная ведомость (ДВ) — это первичный учетный документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования (осмотра) технического состояния объекта капитального строительства и служащий для обоснования расходов организации на проведение ремонтных работ, состоящий из обобщенной таблицы, содержащей перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, расходных материалов и объема проводимых работ. Дефектная ведомость больше напоминает ведомость объемов работ (ВОР), а перечень и описание дефектов приводят в Акте технического состояния.

При планировании проведения текущего и капитального ремонтов сметная документация составляется именно на основании дефектных ведомостей, особенно когда не разрабатывается Проект капитального ремонта. По дефектным ведомостям, как правило, сметы раньше составлялись в тех случаях, когда характер ремонтных работ не требовал разработки рабочих чертежей или при выборочном капитальном ремонте, когда необходимо выполнить небольшие работы по восстановлению отдельных элементов конструкций и отделки здания.

В соответствии с Федеральным Законом от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Часть 12.2 статьи 48 ГК «Архитектурно-строительное проектирование» изменена с 4 августа 2018 г. «12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части».

Исключается необходимость подготовки проектной документации для капитального ремонта объектов капитального строительства (за исключением проведения капитального ремонта за счет бюджетных средств, в таком случае проектная документация должна готовиться в объеме сметы на строительство) (часть 12.2 статьи 48 ГК РФ). В данном случае застройщику предоставляется возможность разработки иных разделов проектной документации в инициативном порядке.

Составлению дефектной ведомости, как правило, предшествует проведение работ по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту и составлению Акта технического состояния.

Практическое задание 1: заполнить дефектную ведомость систем газораспределения и газопотребления.

Таблица 2

Дефектная ведомость

|

№ п/п |

Наименование |

Единица измерения |

Количество |

Обоснование |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Практическое задание 2: заполнить эксплуатационный паспорт газопровода.

Контрольные вопросы:

1. Назначение дефектной ведомости.

2. Перечислить разрешительную документацию на ремонт газопровода общественного здания.

3. Назначение эксплуатационного паспорта газопровода.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— таблица выполнена в соответствии с требованиями;

— содержание таблицы соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки.

Рекомендуемая литература:

1. Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. — Москва: ИНФРА-М, 2018– 238 с. ISBN 978-5-16-102808-7 : Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Ионин, А. А. Монтаж и эксплуатация газовых сетей : учебное пособие / А.А. Ионин ; Издательство: Транспортная компания. Год: 2017. – 315 с.: ил., граф. — ISBN: 978-5-4365-0012-6 – URL: http://www.zhkh.su/literatura/gazosnabzhenie_uchebnik_282044/ (дата обращения 01.06.2019).

3. Фокин, С. В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

Тема 3.6 Эксплуатация средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов.

Практическое занятие № 13.

Журнал учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию электрозащитных установок.

Цель практического занятия: сформировать навыки по заполнению журнала учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию электрозащитных установок систем газораспределения.

Основные теоретические положения

Пассивная защита подземных газопроводов изолирующими покрытиями дополняется электрической защитой. Задачи электрической защиты следующие: отвод блуждающих электрических токов с защищаемого газопровода и организованный возврат их к электрическим установкам и сетям постоянного тока, являющимся источником этих токов.

Подавление протекающих по газопроводу токов в местах их выхода в землю (анодные зоны) токами от внешнего источника, а также токов, возникающих за счет почвенной электрохимической коррозии, созданием гальванической цепи и защитного электрического потенциала на трубах газопровода.

Предотвращение распространения электрических токов по газопроводам путем секционирования последних изолирующими фланцами.

Задача отвода блуждающих токов может быть решена путем создания: дополнительных заземлений для отвода токов в землю. Недостаток — возможность вредного влияния на соседние трубопроводы токов, стекающих с защищаемого газопровода; простой или прямой дренажной защиты, т.е. электрического соединения защищаемого газопровода с рельсами трамвая или электрической железной дороги с целью возврата через них токов к их источнику. Простой дренаж имеет двустороннюю проводимость, т.е. может пропускать ток туда и обратно, и поэтому применяется в устойчивых анодных зонах.

Недостатком этой защиты является необходимость выключения дренажа, если изменилась полярность тока или если потенциал на газопроводе стал меньшим, чем на рельсах; поляризованной дренажной защиты, т.е. дренажа с односторонней проводимостью, исключающей обратное течение тока от рельсов к защищаемому газопроводу; усиленной дренажной защиты, т.е. такой защиты, в цепь которой для повышения эффективности включен внешний источник тока.

Таким образом, усиленный дренаж — это объединение поляризованного дренажа с катодной защитой.

Задача подавления токов, протекающих по защищаемому газопроводу, может быть решена с помощью: катодной защиты внешним током (электрозащита), т.е. присоединением защищаемого газопровода к внешнему источнику тока — к его отрицательному полюсу в качестве катода. Положительный полюс источника тока присоединяется к заземлению — аноду.

Создается замкнутая цепь, в которой ток течет от анода через землю к защищаемому газопроводу и далее к отрицательному полюсу внешнего источника тока. При этом происходит постепенное разрушение анодных заземлений, но обеспечивается защита газопровода за счет его катодной поляризации и предотвращения стекания токов с труб в землю. В качестве внешнего источника могут применяться станции катодной защиты (СКЗ).

Протекторной защиты, т.е. защиты путем использования в электрической цепи протекторов из металлов, обладающих в коррозионной среде более отрицательным потенциалом, чем металл трубопровода. Электрический ток возникает в системе протекторной защиты, так же как в гальваническом элементе, причем электролитом служит грунт, содержащий влагу, а электродами являются газопровод и металл протектора.

Возникающий защитный ток подавляет токи электрохимической коррозии и обеспечивает создание защитного электрического потенциала на газопроводе.

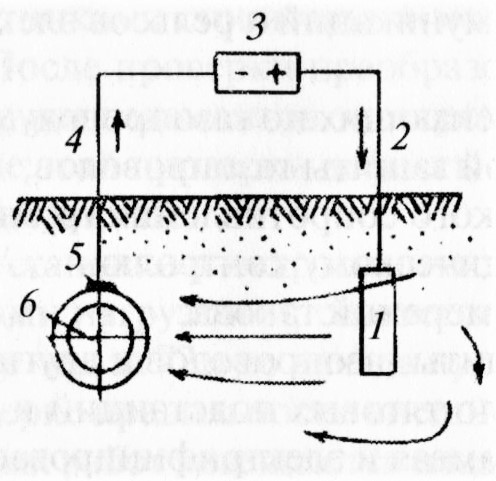

Рисунок 1 — Принципиальная схема катодной защиты газопровода

1 — анодное заземление; 2,4 — дренажные кабели; 3 — внешний источник электри-ческого тока; 5 — точка при-соединения дренажного кабеля; 6 — защищаемый газопровод

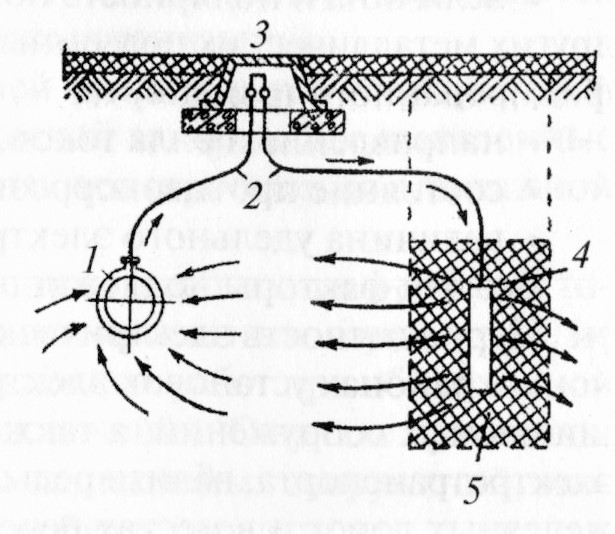

Рисунок 2 — Принципиальная схема протекторной защиты подземного газопровода

1 — защищаемый газопровод; 2 — изолированные кабели; 3 — контрольный вывод; 4 — протектор; 5 — заполнитель для протектора.

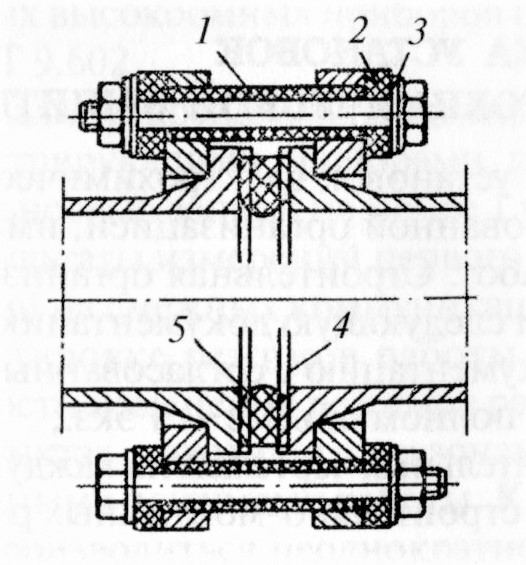

Задача электрического секционирования трубопроводов решается установкой изолирующих фланцев с паронитовыми или текстолитовыми прокладками, текстолитовыми втулками и шайбами. Пример конструкции изолирующих фланцев представлен на рисунке ниже.

Рисунок 3 – Устройство изолирующего фланца

1— изолирующая текстолитовая или паронитовая втулка; 2— изолирующая шайба из текстолита, резины или хлорвинила; 3 — стальная шайба; 4 — свинцовые шайбы; 5— текстолитовое кольцо-прокладка.

Основными факторами, характеризующими степень коррозионного воздействия на подземные стальные газопроводы, являются: величина и направление блуждающих токов в грунте; величина и полярность потенциала газопровода относительно других металлических подземных коммуникаций и рельсов электрифицированного транспорта; направление и сила токов, протекающих по газопроводу; состояние противокоррозионной защиты газопроводов; величина удельного электрического сопротивления фунта.

Все эти факторы подлежат периодическому контролю.

Периодичность электрических измерений такова: в районах установок электрозащиты газопроводов и других защищаемых сооружений, а также около тяговых подстанций и депо электротранспорта, вблизи рельсов трамвая и электрифицированных железных дорог и в местах пересечений газопроводов с ними — не реже одного раза в 3 месяца, а также при изменениях режимов установок электрозащиты, защищаемых сооружений или источников блуждающих токов; в неопасных с точки зрения электрозащиты участках — не реже одного раза в год в летнее время, а также при всяких изменениях условий, могущих вызвать электрокоррозию.

Для протекторной защиты применяют протекторы из цветных металлов — обычно магния, цинка, алюминия и их сплавов.

Контроль работы электрозащитных установок и измерение потенциалов на контактах производятся (не реже): на дренажных установках — 4 раза в месяц; на катодных установках — 2 раза в месяц; на протекторных установках — 1 раз в месяц.

Практическое задание: заполнить журнал учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию электрозащитных установок.

ЖУРНАЛ

учета эксплуатируемых и вновь принятых в эксплуатацию

электрозащитных установок

|

Дата ввода в эксплуатацию |

Адрес |

Тип установки |

Место и способ подключения к газопроводу |

Шифр электрозащитной установки |

№ эксплуатационного паспорта |

Срок проведения ремонта |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Контрольные вопросы:

1. Периодичность электрических измерений тока.

2. Назначение изолирующего фланца.

3. Катодная защита газопровода.

4. Протекторная защита газопровода.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок.

— соответствие выполненной работы и оформления отчета установленным требованиям.

Рекомендуемая литература:

-

Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

-

Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL :: для авториз. пользователей.

Практическое занятие № 14.

Эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты. График технического обслуживания и ремонта средств ЭХЗ.

Цель практического занятия: сформировать навыки составления графика технического обслуживания и ремонта средств электрохимической защиты.

Основные теоретические положения

Техническое обслуживание установок ЭХЗ, не оборудованных автоматизированными системами управления, должно проводиться не реже:

— двух раз в месяц – для катодных;

— четырех раз в месяц – для дренажных;

— одного раза в шесть месяцев – для протекторных.

При наличии автоматизированных систем управления, отвечающих требованиям периодичность проведения технического обслуживания установок ЭХЗ может устанавливаться эксплуатационной организацией самостоятельно.

При техническом обслуживании катодных и дренажных установок ЭХЗ должны выполняться следующие виды работ:

— контроль режимов работы (измерение напряжения, величины тока на выходе преобразователя);

— измерение защитных потенциалов в точках подключения к защищаемому сооружению;

— оценка непрерывности работы;

— осмотр контактных соединений, анодных заземлений, узлов и блоков преобразователей, выявление обрывов кабельных линий;

— проверка наличия и состояния знаков привязки на местности анодного заземления и точек подключения к защищаемым сооружениям, наличие и состояние маркировочных бирок кабельных линий.

На протекторных установках защиты должно выполняться техническое обслуживание с проверкой эффективности их работы.

Результаты технического обслуживания установок ЭХЗ должны оформляться записями в эксплуатационных журналах.

Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств должны проводиться со следующей периодичностью:

— неразъемных по диэлектрику – в сроки, установленные требованиями документации изготовителя;

— фланцевых – не реже одного раза в год.

Результаты технического обслуживания электроизолирующих соединений должны быть оформлены документацией по формам, установленным стандартами эксплуатационных организаций.

Проверка эффективности работы установок катодной и дренажной защиты должна проводиться не реже чем два раза в год с интервалом не менее 4 мес.

При проверке эффективности работы катодных и дренажных установок защиты должны выполняться следующие виды работ:

— все работы, предусмотренные при техническом обслуживании;

— измерения защитных потенциалов в опорных точках по трассе защищаемого сооружения;

— контроль распределения тока между защищаемыми сооружениями в блоках совместной защиты.

При техническом обслуживании с проверкой эффективности работы протекторных установок должны выполняться следующие виды работ:

— контроль режима работы (измерение силы тока в цепи протектор–защищаемое сооружение; разность потенциалов между протектором и защищаемым сооружением);

— измерение защитных потенциалов в точке подключения к защищаемому сооружению и в опорных точках по трассе защищаемого сооружения;

— измерение потенциала «протектор-земля»;

— осмотр контактных соединений.

Порядок проведения и объем необходимых измерений при проверке эффективности установок ЭХЗ устанавливаются методикой, утвержденной в установленном порядке.

Результаты проверки эффективности работы установок ЭХЗ должны быть оформлены документацией по формам, установленным методикой проведения работ.

Корректировка режимов работы средств ЭХЗ должна проводиться:

— при изменении рабочих параметров преобразователя;

— при изменении коррозионных условий эксплуатации газопроводов, связанных с прокладкой новых подземных сооружений, изменением конфигурации газовой и рельсовой сети в зоне действия защиты, строительством установок ЭХЗ на смежных коммуникациях.

Дефекты и неисправности, выявленные при техническом обслуживании установок ЭХЗ, должны устраняться при текущем или капитальном ремонте. Классификация работ должна выполняться с учетом требований законодательства и стандартов организаций.

Ремонт установок ЭХЗ должен производиться по результатам проведения технического обслуживания и проверки эффективности их работы.

Срок ремонта вышедшей из строя установки ЭХЗ должен определяться эксплуатационной организацией, исходя из возможности обеспечения защитного потенциала на газопроводе соседними установками (перекрытие зон защиты).

Перекрытие зоны защиты вышедшей из строя установки ЭХЗ должны быть оформлены документами по формам, установленным стандартами организаций.

Внеплановый ремонт установок ЭХЗ должен производиться для устранения причин отказов в процессе их эксплуатации и оформляться соответствующим актом с указанием причины его проведения.

Эксплуатационная организация должна вести учет числа и времени простоев установок ЭХЗ в процессе их эксплуатации. Суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ не должна превышать 14 суток в течение года.

Для сокращения перерывов в работе установок ЭХЗ в эксплуатационных организациях должен создаваться резервный фонд преобразователей катодной и дренажной защиты в объеме, установленном стандартом организации.

Сведения о проведении текущего ремонта средств ЭХЗ должны оформляться записями в эксплуатационных журналах, о проведении капитального ремонта – в эксплуатационных паспортах установок ЭХЗ.

На участках подземных газопроводов, не требовавших на стадии их проектирования электрохимической защиты в соответствии с ГОСТ 9.602, должны выполняться следующие работы по проверке коррозионных условий их эксплуатации:

— контроль опасности блуждающих токов с периодичностью не реже одного раза в два года;

— контроль коррозионной агрессивности грунтов с периодичностью не реже одного раза в пять лет.

Контроль состояния переходов газопроводов под автомобильными и железными дорогами с целью определения наличия (отсутствия) контакта «труба–футляр» должен проводиться электрометрическим методом с периодичностью два раза в год.

Форма применяется для учета проверок эффективности электрохимической защиты на защищаемом газопроводе в опорных точках.

Результаты измерений, а также причины изменения параметров работы электрозащитной установки по отношению к установленным заносятся в журнал.

Журнал заполняется монтером по защите подземных трубопроводов от коррозии (непосредственным исполнителем работ) и хранится в соответствующей службе.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

Практическое задание 1: составить график технического обслуживания и ремонта средств электрохимической защиты.

Практическое задание 2: заполнить эксплуатационный журнал установки электрохимической защиты.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить дефекты и неисправности электрохимической защиты.

2. Текущий ремонт средств электрохимической защиты.

3. Проверка коррозионных условий эксплуатации электрохимической защиты.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

— умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль;

— правильность представленных решений, умение формулировать выводы по представленным решениям.

Рекомендуемая литература:

1. Жила, В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения : учебник / В.А. Жила. — Москва: ИНФРА-М, 2018– 238 с. ISBN 978-5-16-102808-7 : Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Ионин, А. А. Монтаж и эксплуатация газовых сетей : учебное пособие / А.А. Ионин ; Издательство: Транспортная компания. Год: 2018. – 315 с.: ил., граф. — ISBN: 978-5-4365-0012-6 – URL: http://www.zhkh.su/literatura/gazosnabzhenie_uchebnik_282044/ (дата обращения 01.06.2019).

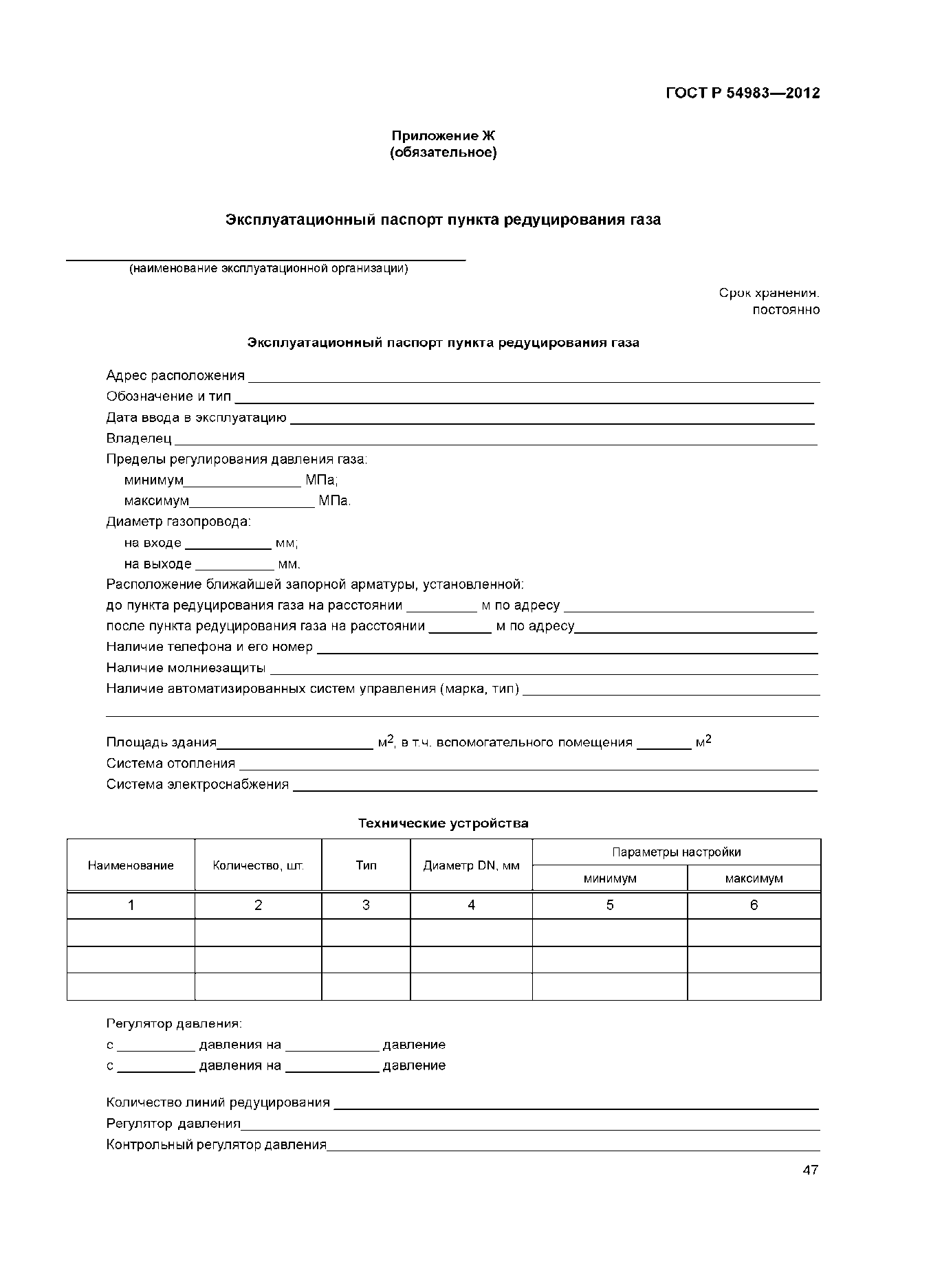

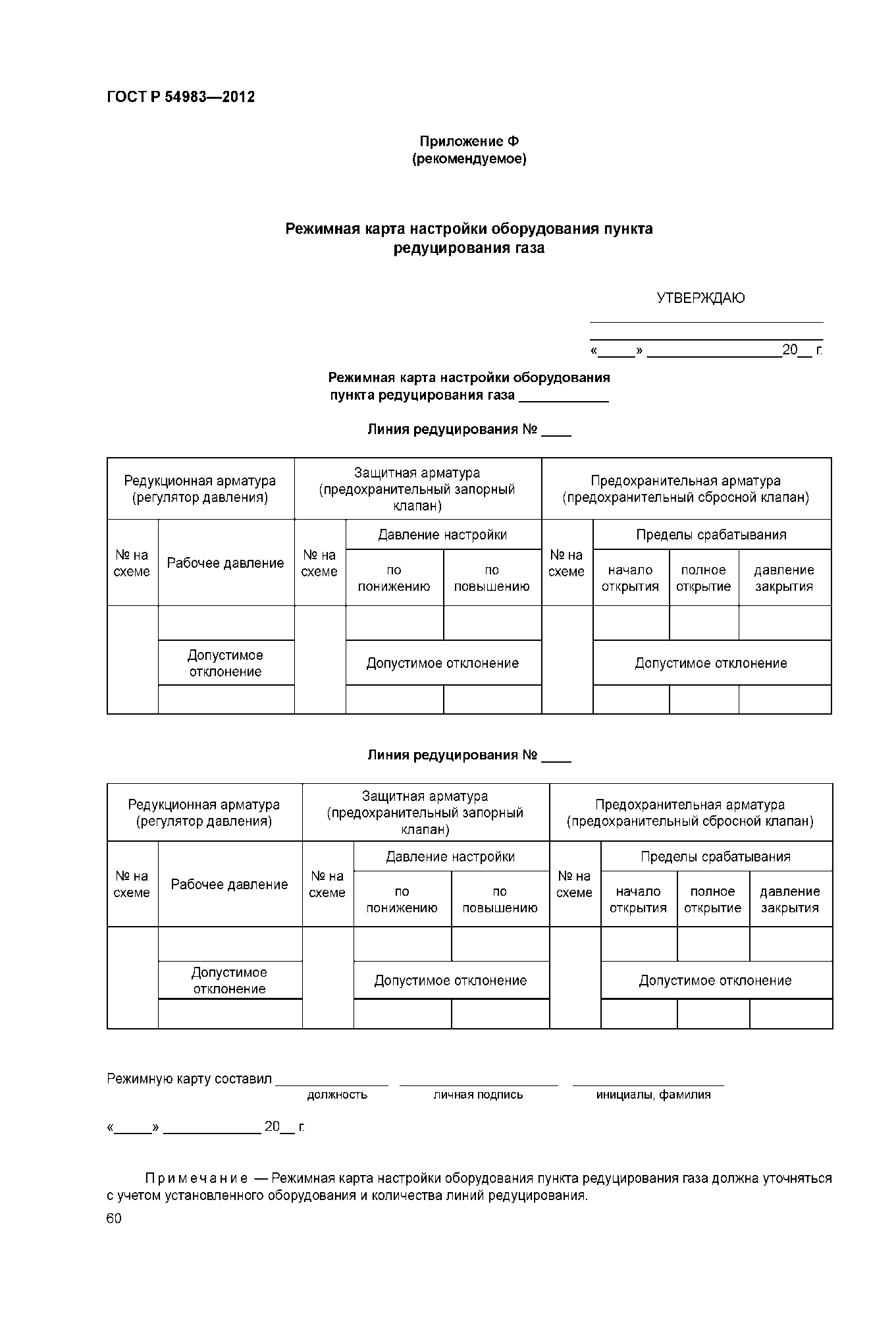

Практическое занятие № 15.

Оформление результатов технической диагностики оборудования ПРГ. Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа.

Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа.

Цель практического занятия: сформировать навыки оформления документации по технической диагностике оборудования ПРГ, эксплуатационному паспорту пункта редуцирования газа и режимной карты настройки.

Основные теоретические положения

Техническое диагностирование ПРГ состоит из следующих основных этапов: анализ технической документации; разработка и утверждение программы технического диагностирования ПРГ; контроль технического состояния; анализ технического состояния; принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации; определение остаточного ресурса (срока службы); оформление результатов технического диагностирования.

Перечень и объем работ по техническому диагностированию ПРГ определяется индивидуально для каждого конкретного объекта.

При техническом диагностировании ПРГ анализируется техническая документация на ПРГ, в том числе эксплуатационная документация на технические устройства, входящие в состав его технологической части.

Анализ технической документации выполняется для получения информации о: соответствии наименований и характеристик технических устройств, заявленным в эксплуатационном паспорте; соответствии фактической технологической схемы ПРГ проектной; дате ввода ПРГ в эксплуатацию (для ГРП также о датах ввода в эксплуатацию технических устройств, входящих в состав его технологической части); сроке поверки средств измерения; неисправностях и проведенных ремонтах; режимах работы в процессе эксплуатации ПРГ.

В случае отсутствия принципиальной схемы ПРГ, она составляется при техническом диагностировании ПРГ.

По результатам анализа технической документации составляется протокол по безопасности.

В протоколе анализа технической документации указываются: перечень проанализированной документации; перечень технических устройств и элементов, их технические характеристики и параметры; режимы работы и условия эксплуатации ПРГ, перечень неисправностей, проведенных ремонтов; предложения по контролю технического состояния ПРГ; выводы и рекомендации о возможностях безопасной эксплуатации ПРГ.

Выполнение работ по техническому диагностированию ПРГ проводится по программе технического диагностирования ПРГ, разработанной в соответствии с требованиями документов в области промышленной безопасности, технического регулирования и стандартизации в части порядка выполнения отдельных видов работ (выполняемых при техническом диагностировании ПРГ).

Программа технического диагностирования ПРГ разрабатывается организацией, выполняющей техническое диагностирование ПРГ, утверждается эксплуатационной организацией и собственником ПРГ.

Контроль технического состояния ПРГ проводится с целью получения информации о фактическом техническом состоянии, наличии неисправностей, обеспечении безопасной эксплуатации ПРГ.

Основными параметрами, определяющими техническое состояние ПРГ при контроле технического состояния, являются: работоспособность технических устройств; герметичность технических устройств и газопроводов; качество сварных соединений газопроводов; коррозионный и механический износ материалов; прочность технических устройств и газопроводов.

Контроль технического состояния включает в себя: визуальный и измерительный контроль; неразрушающий контроль сварных соединений; замер толщины стенок (ультразвуковую толщинометрию) газопроводов; проверку на герметичность.

Визуальный контроль технических устройств, газопроводов и сварных соединений в составе ПРГ выполняется с целью подтверждения отсутствия поверхностных повреждений (например: трещин, коррозионных повреждений, деформированных участков, наружного износа элементов), вызванных условиями эксплуатации.

При визуальном контроле технических устройств ПРГ в случае необходимости выполняется частичная или полная их разборка для осмотра внутренних поверхностей элементов.

Измерительный контроль технических устройств, газопроводов и сварных соединений выполняется с целью подтверждения соответствия геометрических размеров и отсутствия неисправностей. Визуальный и измерительный контроль выполняются до проведения других методов неразрушающего контроля.

При проведении визуального контроля редукционной, отключающей, предохранительной, запорной и контрольной арматуры производится оценка: состояния металла корпуса (отсутствие на деталях трещин, расслоений, раковин; на местах изгибов деталей из листового проката отсутствие трещин, надрывов, короблений); состояния мембранной коробки, деталей регулирующего клапана (отсутствие на рабочей поверхности седел клапанов острых кромок, забоин, царапин, задиров и других механических повреждений; плавное перемещение мембран, без заеданий); состояния уплотнительных поверхностей фланцев (отсутствие на поверхности уплотнительных прокладок вмятин и надрывов).

При визуальном контроле состояния технических устройств, газопроводов и сварных соединений проверяется: отсутствие (наличие) механических повреждений поверхностей; отсутствие (наличие) формоизменения изделия (деформированные участки, коробление, провисание, выход трубы из ряда и другие отклонения от первоначального расположения); отсутствие (наличие) трещин и других поверхностных дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации; отсутствие (наличие) растрескивания, эрозии и износа сварных швов и участков газопровода.

При измерительном контроле состояния основного материала и сварных соединений определяются: размеры повреждений и дефектов (длина, ширина и глубина дефектов типа пор, шлаковых включений, непроваров корня шва, вмятин); размеры деформированных участков основного материала и сварных соединений, возникших в результате деформаций при эксплуатации, включая следующие параметры: овальность цилиндрических элементов, в том числе отводов труб; размеры зон коррозионного повреждения, включая их глубину; эксплуатационные трещины.

Оценка величины и характера обнаруженных дефектов производится с учетом норм, установленных нормативной документацией (в том числе эксплуатационными паспортами и руководствами по эксплуатации) на технические устройства, элементы и проектной документацией.

Оценка качества сварных соединений газопроводов производится в соответствии с СП 62.13330.2011.

Результаты проведенного визуального и измерительного контроля ПРГ фиксируются актом, рекомендуемая форма которого приведена в РД 03-606-03.

Если при внешнем осмотре выявляются дефектные зоны (например: вмятины, выпучины), то в данных местах проводятся дополнительные замеры толщины стенок.

Количество точек измерений зависит от размеров дефектной зоны и выбирается достаточным для получения достоверной информации о толщине стенки в зоне дефекта. Результаты ультразвуковой толщинометрии оформляются протоколом.

Проверка на герметичность и прочность технических устройств и газопроводов проводится в соответствии с нормами СП 62.13330.2011.

Испытание технических устройств и газопроводов проводится по частям до регулятора давления и после него.

Если трубопроводная арматура, технические устройства ПРГ и средства измерения не рассчитаны на испытательное давление, то вместо них на период испытаний устанавливаются заглушки, пробки. Максимальное испытательное давление технических устройств и газопроводов определяется в соответствии с нормами СП 62.13330.2011.

Неразрушающий контроль сварных соединений приборными методами проводится в случае обнаружения неисправностей в процессе визуального контроля и проверки на герметичность. Для обследования сварных соединений используются следующие методы неразрушающего контроля: ультразвуковая дефектоскопия; радиографический контроль; магнитный контроль.

Стыковые соединения полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники с ручным управлением, проверяются методом ультразвукового контроля в объемах, предусмотренных для подземных стальных газопроводов.

Стыковые соединения подземных полиэтиленовых газопроводов, сваренные с помощью сварочной техники со средней степенью автоматизации, проверяются методом ультразвукового контроля, в объеме от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка), в зависимости от давления газа в газопроводе.

Практическое задание 1: заполнить и оформить эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа.

Практическое задание 2: заполнить и оформить режимную карту настройки оборудования пункта редуцирования газа.

Контрольные вопросы:

1. Назначение режимной карты настройки оборудования пункта редуцирования газа.

2. Принцип работы обследования шурфового подземного газопровода.

3. Перечислить электрохимические методы защиты коррозии газопроводов.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

Рекомендуемая литература:

-

Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

-

Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справочник. /Е. А. Карякин — Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. — Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

Тема 3.9. Эксплуатация сети газопотребления.

Практическая работа № 16.

Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации. Обоснование необходимости вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной в ремонт.

Цель практического занятия: сформировать навыки подготовки, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной в ремонт.

Основные теоретические положения

В течение года оборудование в рамках технического обслуживания и эксплуатации проходит диагностику, очистку, настройку систем. Данные мероприятия позволяют поддерживать бесперебойность отопления и подачу горячего водоснабжения.

Часть работ выполнить в сезон невозможно, поскольку котельная должна быть отключена на довольно продолжительный срок. Именно эти работы и проводятся во время перерыва в отоплении в рамках подготовки котельной к зиме.

В результате наладки котельных, теплоснабжающим и теплосетевым организациям выдается акт готовности к отопительному периоду, в котором подтверждается: подготовка оборудования к работе по согласованной и утвержденной схеме теплоснабжения, поддержка температурного графика и тепловых нагрузок, функционал эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, качество теплоносителей и режимы потребления тепловой энергии, обеспечение безаварийной работы котельной и надежного тепло- и ГВС (горячего водоснабжения), наличие соответствующих документов, разграничивающих ответственность организаций, снабжающих потребителей теплом.

Работы по подготовке котельной к зиме проводятся в летний сезон в период перерыва в отоплении, по утвержденному графику до 1 сентября текущего года. В графике ремонта возможен перерыв подачи горячей воды сроком до 21 дня с целью проведения необходимых работ на источниках теплоснабжения.

При заключении контракта на выполнение технических работ по подготовке котельной к отопительному сезону, исполнитель обязан провести: диагностирование оборудования, выявление недостатков прошлого отопительного сезона, обоснование проводимых мероприятий по устранению выявленных дефектов, предоставление заказчику плана мероприятий по подготовке теплотехнического оборудования к отопительному сезону; назначение ответственных лиц (главный инженер, ген. директор); провести сервисные работы в полном соответствии (сроки, объем) с договором, подготовку и оформление исполнительной документации.

Профилактические мероприятия при подготовке котельной: проверка котельного оборудования: трубопроводной арматуры, вспомогательного оборудования, хода арматуры в газопроводе, топочного пространства и горелочных устройств, на предмет утечки (с газооанализатором), отсутствия трещин.

Испытание: автоматических устройств, работы аварийного и основного освещения, приточно-вытяжной системы.

Настройка: наладка приборов учета и контроля, настройка режимов работы оборудования, соблюдение водно-химического режима, регулировка сетевого насоса.

Поверка: для соответствия точных характеристик применяемых средств измерений выполняют метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок, а именно поверку и калибровку оборудования: метрологическая экспертиза манометров, сигнализаторов загазованности, приборов и датчиков, приборов учета холодного водоснабжения. Калибровка средств измерений, не подлежащих поверке.

Режимно-наладочные испытания и составление режимных карт.

Режимная наладка котлов выполняется 1 раз в 3 года.

В ходе наладки осуществляется регулировка режимов эксплуатации: экономичного сжигания топлива, состава уходящих газов, расхода сжигаемого топлива, давления топлива и воздуха.

По окончании режимно-наладочных испытаний составляются режимные карты и технический отчет по оптимизации основного и вспомогательного оборудования котельной.

Практическое задание: заполнить таблицу необходимости вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной в ремонт.

Таблица 3

Контрольно-измерительные приборы и автоматика котельной

|

Название прибора |

Рисунок/эскиз |

Назначение |

Область применения |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

Контрольные вопросы:

1. Перечислить профилактические мероприятия по подготовке котельной к осенне-зимнему периоду.

2. Перечислить профилактические мероприятия по подготовке котельной к весенне-летнему периоду.

3. Испытания котельной и котлоагрегатов период подготовки к осенне-зимнему периоду.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— таблица выполнена в соответствии с требованиями;

— содержание таблицы соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки.

Рекомендуемая литература:

-

Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

-

Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справочник. /Е. А. Карякин — Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. — Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

-

Информационный портал ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо : [сайт]. — URL:http://www.kipia.info (дата обращения 01.06.2019).

Практическое занятие № 17.

Контроль процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном режиме при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений.

Цель практического занятия: сформировать навыки контроля процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном режиме при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений.

Основные теоретические положения

Основными направлениями деятельности являются:

— транспортировка природного газа и газового конденсата по магистральным трубопроводам;

— оперативно-диспетчерское управление технологическими режимами эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта;

— строительство, капитальный и текущий ремонт объектов и оборудования магистрального трубопроводного транспорта;

— эксплуатация АГНКС, развитие системы газоснабжения в регионе.

Контроль качества проведения работ проводит отдел технического контроля, где во главе группы для проведения контроля качества стоит инженер по качеству.

При ремонте газопроводов проводится контроль качества всех видов работ. Под контроль качества попадают следующие работы:

— контроль качества материалов, приборов и инструментов;

— контроль качества выполнения земляных работ;

— контроль качества сварных швов, соединений и заварки дефектов;

— контроль качества изоляционных работ;

Обеспечение качества аварийно-восстановительных и ремонтно-монтажных работ берет свое начало с контроля качества материалов, поступающих для проведения аварийно-восстановительных работ. Его осуществляют путем внешнего осмотра, проверки сертификатов и паспортов на соответствие стандартам, техническим условиям и другим нормативно-техническим документам.

Приборы и инструменты, предназначенные для контроля качества работ должны быть заводского изготовления и иметь паспорт, технические описание и инструкции по эксплуатации. Выявленные в ходе контроля отклонения от проектов и требований нормативно-технических документов, исправляются до начала следующих технологических работ.

Контроль качества выполнения земляных работ включает: проверку отметок и ширины полосы для работы землеройных машин; проверку откосов, ширины и глубины траншеи в зависимости от грунтов; проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки трубопровода мягким грунтом.

С целью комплексного ведения работ, а также предотвращение обрушений и оплываний стенок траншеи контролируются темпы разработки траншеи, которые соответствует сменному темпу изоляционно-укладочных работ.

Контроль качества сварных соединений газопровода проводят поэтапно, он включает в себя: операционный контроль (контроль от начала и до завершения процесса), визуальный контроль и обмер сварных соединений, неразрушающий контроль, радиографический контроль, магнитографический контроль, ультразвуковой контроль и контроль на герметичность.

Контроль качества заварки дефектов осуществляется: проверкой сплошности наплавленного металла физическими неразрушающими методами контроля (ультразвуковой контроль, радиографический контроль).

При контроле пригодными считают наплавки и сварные швы, в которых: отсутствуют трещины любой глубины и протяженности; глубина шлаковых включений не превышает 10 % от толщины стенки и общая протяженность — не более 3,5 мм.

Результаты контроля регистрируются в журнале с указанием наименования проверенного сварного соединения, вида соединения, диаметра и толщины сваренных труб, а также вида и количества обнаруженных дефектов, температуры окружающей среды, фамилии и разряда сварщика, даты проведения сварных работ и контроля, технологии устранения дефектов сварного шва, результатов проверки дефектных мест после их исправления.

Материалы изоляционных покрытий имеют паспорт, по которым контролируется их соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов.

При нанесении изоляционных покрытий проводят контроль качества материалов, операционный контроль качества выполняемых работ и контроль качества готового изоляционного покрытия.

Температуру битумной мастики контролируют: во время приготовления и подогрева, при перевозке и нанесении ее на поверхность трубопровода. Не допускают укладку на дно траншеи изолированного трубопровода, если температура битумной мастики превышает 30°С.

У полимерных лент проверяют: отсутствие телескопических сдвигов, возможность разматывания при температуре применения, отсутствие перехода клеевого слоя на другую сторону ленты.

Армирующие и оберточные материалы проверяют на возможность разматывания рулонов при температуре применения, на плотность намотки в рулоне и ровность торцов.

При нанесении изоляционного покрытия проверяют: сплошность, толщину, адгезию, число слоев, натяжение и ширину нахлеста витков рулонных материалов.

Сплошность изоляционного покрытия постоянно контролируют визуально, дефектоскопом перед укладкой трубопровода в траншею.

Толщину битумного изоляционного покрытия проверяют толщиномером через каждые 100 м трубопровода, а также в сомнительных местах. Связь конденсированных разнородных тел, которая возникает при их контакте, является причиной адгезии битумного изоляционного покрытия.

Адгезию битумного изоляционного покрытия проверяют через каждые 500 м, а также в сомнительных местах.

Адгезия изоляционных покрытий проверяется адгезиметром: на основе полимерных лент ГОСТ 25812-83 — метод А; на основе битумных мастик ГОСТ 25812-83 — метод Б.

Перед укрытием отремонтированного и уложенного в траншею газопровода проводят контроль качества изоляционного покрытия в соответствии с ГОСТ 25812-83.

При производстве аварийно-восстановительных работ на газопроводах строго должны соблюдаться правила техники безопасности. Во всех производственных инструкциях предусматривают разделы по технике безопасности, составляемые в соответствии с требованиями действующих правил и норм, применительно к конкретным условиям и с учетом специфики работы. С этими инструкциями идет ознакомление рабочих и технического персонала, а также выдача на руки инструкций по профессиям.

Практическое задание: заполнить таблицу контроля процесса работы газопроводов и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений.

Таблица 4

Контроль процесса работы газопроводов и оборудования в штатном режиме

|

Название прибора |

Рисунок/эскиз |

Назначение |

Область применения |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

Контрольные вопросы:

1. Контроль качества сплошности адгезии при проведении капитального ремонта помещений.

2. Контроль качества изоляционных работ при проведении ремонтных работ.

3 Контроль качества заварки дефектов при проведении ремонтных работ в помещении.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— таблица выполнена в соответствии с требованиями;

— содержание таблицы соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки.

Рекомендуемая литература:

1. Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справоч-ник. /Е. А. Карякин — Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. — Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

Тема 3.10. Эксплуатация установок сжиженного газа и

газонаполнительных станций.

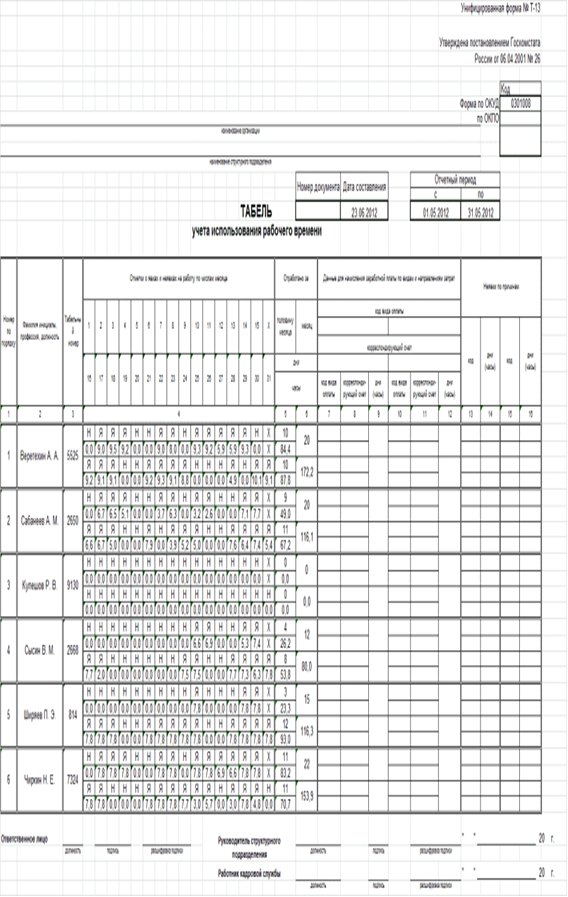

Практическое занятие № 19.

Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов. Журналы технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ.

Цель практического занятия: сформировать навыки составления табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов.

Основные теоретические положения

Табель учёта рабочего времени предназначен для внесения сведений о фактически отработанном сотрудниками организаций времени. Надо сказать, что бланк табельного учета не является строго обязательным – в принципе, он может быть произвольным, то есть каждое предприятие вольно применять собственный табельный бланк при возникновении такой необходимости. Однако форма разработана и рекомендована к применению Госкомстатом РФ и является предпочтительной.

Бланк заполняется либо работником отдела кадров, либо руководителем структурного подразделения, либо специально нанятым для этой функции табельщиком. На основе внесенных в него сведений, специалисты отдела бухгалтерии начисляют сотрудникам организации заработную плату и прочие выплаты. По сути дела, табель учета рабочего времени является одним из важнейших учетных документов. И если небольшие компании вполне могут без него обойтись, то крупные предприятия в обязательном порядке ведут такой табельный учет.

В зависимости от принятой на предприятии системы кадрового учета, табель может формироваться либо один на всех работников организации, либо в каждом подразделении вестись отдельно.

Заполнять табель можно как в электронном, так и в письменном виде. Однако после внесения всей необходимой информации его все равно придется распечатать для подписей ответственных лиц.

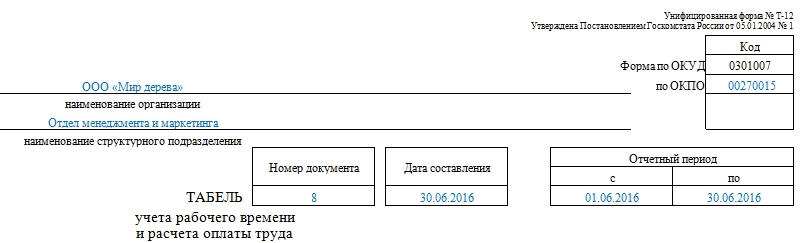

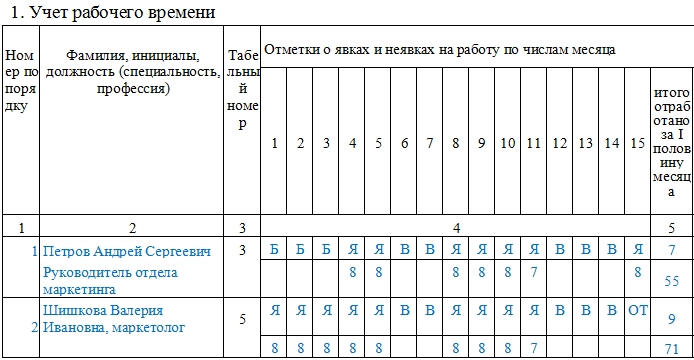

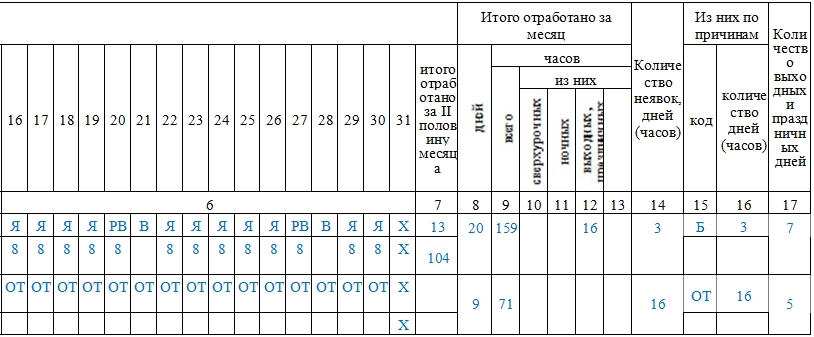

Начнём с формы Т-13, которая используется для ведения табеля учёта рабочего времени сейчас куда чаще.

Унифицированная форма Т-13 или электронный табель учета рабочего времени хорошо знакома работникам отдела кадров. Это не единственный, но, определенно, самый стандартный способ учитывать проработанные часы. Если вы ведете учет вручную, следует использовать форму Т-12.

Табель учета рабочего времени — привычный инструмент для отслеживания посещаемости сотрудников. Форма Т-13 позволяет фиксировать в деталях причины неявки на работу, включая отпуски студентов на время сессии, повышение квалификации и несколько типов отпуска по нетрудоспособности. Срок, за который заполняется документ, может быть менее 31 дня.

Заполненная Т-13 является основанием для начисления зарплаты.

В отличие от произвольных таблиц схожего содержания, Т-13 содержит данные о предприятии, включая форму собственности и ОКПО. Номер документа проставляется в соответствии с внутренними требованиями к ведению табелей.

В верхней части также указано название отдела. Нужно помнить, что руководителю этого отдела (даже если заполнять табель — не входит в его или ее обязанности) следует расписаться на заполненной форме.

Порядок сотрудников определяется решением ответственного лица. Чаще всего встречается сортировка по алфавиту, как в нашем примере, но возможен вариант расстановки по табельному номеру (графа 3).

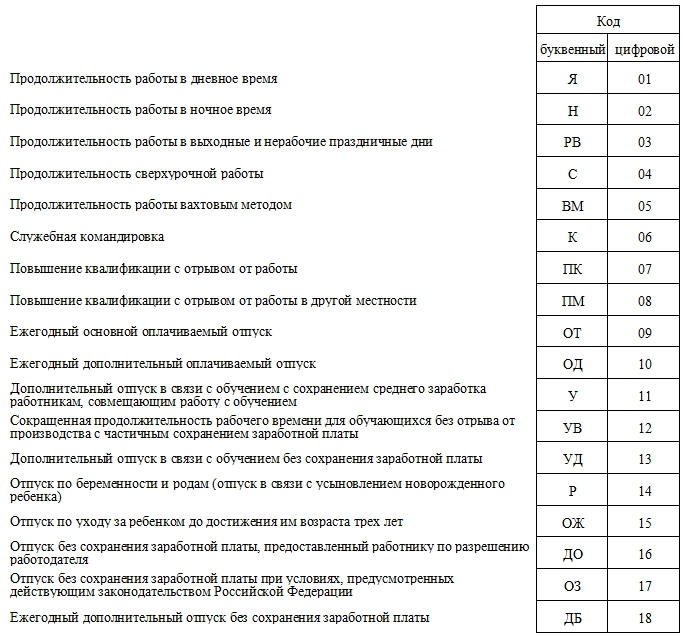

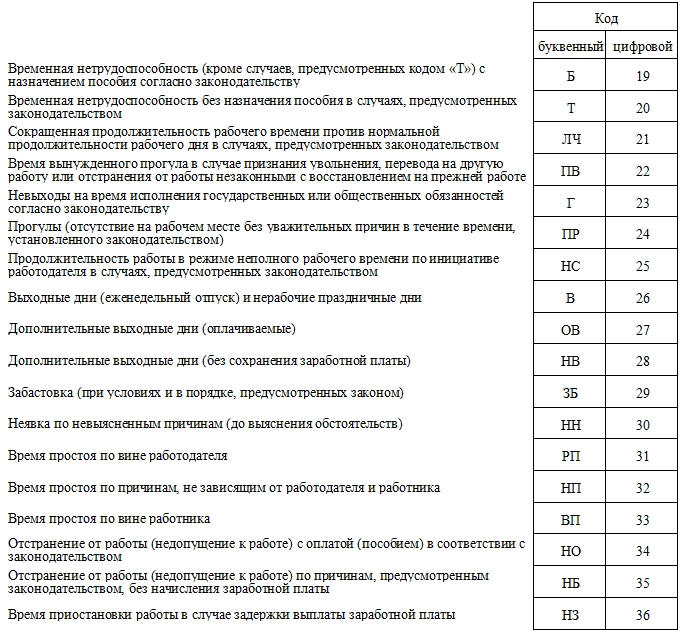

В графе 4 ставим отметки по дням:

Я — (явка) рабочий день,

В — выходной,

ОТ — отпуск,

РП — явка в выходной день (отработка),

К — командировка,

ПК — повышение квалификации,

У — учебный отпуск с вызовом из образовательного учреждения,

Б — больничный с больничным листом,

Т — неоплачиваемый больничный без больничного листа.

Под отметкой Я ставим количество отработанных в этот день часов. В графе 5 суммируем количество Я в строке и количество часов. Получаем 4 значения для 2 половин месяца. В графе 6 суммируем значения и получаем итоговую цифру по работе за месяц.

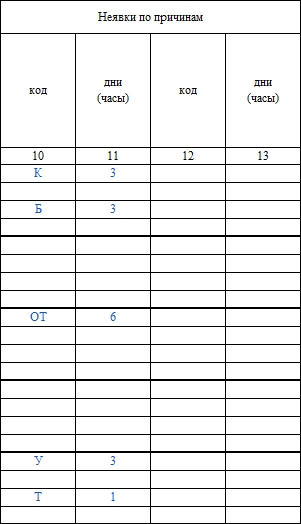

Количество часов для В, ОТ, К, Б и других случаев в четвертой графе не указывается. Для этого существуют столбцы 10-13.

Коды обозначений могут быть другими (например, числовыми). Законодательно конкретный формат заполнения не предписан.

Обозначение Х показывает, что мы не учитываем этот день: для удобства месяц разбит на две строки с неравными значениями. Для месяцев, в которых 30 дней (к примеру, ноябрь, колонка будет выглядеть так (для удобства “несуществующее” 31-е число выделено красным).

По аналогии заполняется Т-13 для посещений в феврале.

В графах 7-9 указывается код оплаты, количество дней и тип начислений. В нашем примере используются коды:

— 2000 — обычный рабочий день,

— 2300 — больничный (пособие по нетрудоспособности),

— 2012 — отпуск.

Альтернативное решение: некоторые предприятия утверждают слегка упрощенный вариант табеля без детализации причины пропусков. В графе 4 указываются только 2 кода:

— Я — рабочий день,

— Н — неотработанный день.

Этот способ может быть неудобен тем, что не фиксирует больничные.

Практические задание 1: заполнить табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов.

Практическое задание 2: заполнить журнал технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта станции углеводородов.

Журнал технического обслуживания и ремонта запорной арматуры

|

Наименование объекта, адрес |

|||||||||||||

|

Срок хранения: |

|||||||||||||

|

постоянно |

|||||||||||||

|

Журнал технического обслуживания и ремонта запорной арматуры |

|||||||||||||

|

наименование отделения, участка, трассы |

|||||||||||||

|

Начат « |

« |

20 |

г. |

||||||||||

|

Окончен « |

« |

20 |

г. |

||||||||||

|

Количество листов |

|||||||||||||

|

Наимено- вание работ |

Тип, год изготов- ления, заводской номер |

Место установки и номер запорной арматуры по технологи- ческой схеме |

Номиналь- ный диаметр DN, мм, номиналь- ное давление PN, МПа |

Сроки проведения работ (число, месяц, год) |

Выявлен- ные дефекты |

Дата устранения дефектов (число, месяц, год) |

Должность, инициалы, фамилия, личная подпись |

||||||

|

по графику |

факти- чески |

исполни- тель |

проверяю- щий |

||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||||

|

Примечание — Журнал должен заполняться отдельно для каждого отделения, цеха, участка, трассы. |

Контрольные вопросы:

1. Объяснить процесс ведения табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов.

2. Назначение журналов технического обслуживания и ремонта оборудования и арматуры объекта СУГ.

3. Дать характеристику установке сжиженного газа.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

— умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль;

— правильность представленных решений, умение формулировать выводы по представленным решениям.

Рекомендуемая литература:

1. Фокин, С. В., Шпортько, О. Н. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация : Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 288 с. ISBN: 978-5-406-02620- Текст : электронный //Информационный портал Электронно-библиотечная система Znanium.com (Режим доступа): URL: http://znanium.com/ (дата обращения 01.06.2019).

2. Карякин, Е.А. Промышленное газовое оборудование : справоч-ник. /Е. А. Карякин — Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 288 с. — Текст : электронный Информационный портал (Режим доступа): URL: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6 (дата обращения 01.06.2019).

Тема 3.11 Оперативно-диспетчерское управление системами

газораспределения.

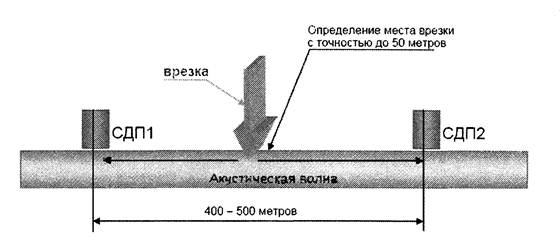

Практическое занятие № 19.

Способы выявления несанкционированных подключений

к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику.

Цель практического занятия: сформировать навыки по выявлению несанкционированного подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику.

Основные теоретические положения

Представитель поставщика газа/ГРО при выявлении несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа обязан: сообщить о выявленном несанкционированном подключении и/или несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета газа; по возможности принять меры по сохранению следов несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа до прибытия аварийной бригады.

При выявлении несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа представителем поставщика газа/ГРО в случае, если его полномочий, квалификации, оборудования и материалов, имеющихся на момент выявления, достаточно для составления акта несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, фиксации обстановки и обстоятельств несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, сбора исходных данных для расчета экономического ущерба и локализации и/или ликвидации несанкционированного подключения.

При выявлении несанкционированного подключения и/или несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа сотрудники правоохранительных органов незамедлительно вызываются представителем поставщика газа/ГРО в случаях проявления агрессивного поведения третьих лиц в отношении представителей поставщика газа/ГРО, выявивших несанкционированное подключение и/или несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа.

Практическое задание: начертить схему способом несанкционированного подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику.

Контрольные вопросы:

1. Назначение ротационного счетчика газа.

2. Роль представителя поставщика газа при выявлении несанкционированного подключения.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

— умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль;

— правильность представленных решений, умение формулировать выводы по представленным решениям.

Рекомендуемая литература:

1. Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

2. Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации си-стем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авториз. пользователей.

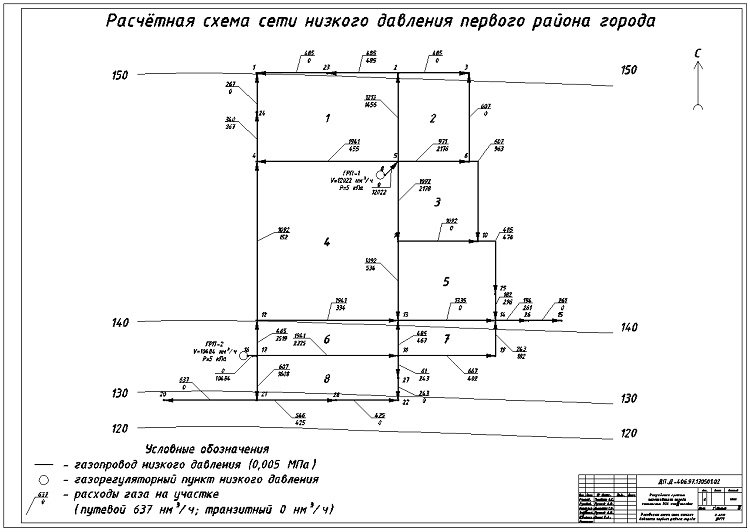

Практическое занятие № 20.

Работа с компьютером в качестве пользователя с применением

специализированного программного обеспечения по эксплуатации

газопроводов низкого давления.

Цель практического занятия: сформировать навыки расчета схемы эксплуатации газопроводов низкого давления в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения.

Основные теоретические положения

Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов и газопроводов-вводов должен проводиться при их технологическом присоединении (врезке) к действующему распределительному газопроводу или другому источнику газа.

Технологическое присоединение вновь построенных и принятых комиссией газопроводов к действующим распределительным газопроводам должно выполняться при наличии у заказчика строительства объекта разрешения поставщика газа и разрешения ГРО, выдавшей технические условия присоединения.

До начала работ по врезке газопровода должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

— подготовка комплекта необходимой исполнительной документации;

— разработка плана организации работ, схемы узла присоединения;

— подготовка монтажного узла присоединения;

— подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств;

— внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки;

— отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе;

— установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе;

— установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода — ввода;

— контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода.

При избыточном давлении воздуха в присоединяемом газопроводе не ниже 0,1 МПа допускается не проводить его контрольную опрессовку воздухом.

Работы по врезке газопроводов должны проводиться без прекращения подачи газа, с использованием специального оборудования, обеспечивающего безопасность их выполнения. В обоснованных случаях допускается осуществлять работы по врезке газопроводов при давлении газа в действующем газопроводе в пределах от 0,0004 до 0,002 МПа. Способы снижения давления газа в действующем газопроводе должны определяться планом организации и производства работ.

Первичный пуск газа при вводе газопроводов в эксплуатацию должен осуществляться путем их продувки газом. Давление газа при продувке газопровода с установленным проектной документацией рабочим давлением газа до 0,005 МПа должно быть не выше рабочего давления, газопровода с рабочим давлением газа свыше 0,005 МПа — не выше 0,1 МПа.

По окончании продувки газом вводимого в эксплуатацию газопровода и установления в нем рабочего давления в соответствии с проектной документацией должны быть выполнены (при необходимости) следующие пусконаладочные работы:

— восстановление режимов давления газа в действующем газопроводе и проверка параметров настройки технологического оборудования пунктов редуцирования на участке присоединения вводимого в эксплуатацию газопровода;

— включение и регулирование режимов работы средств ЭХЗ на действующем и вводимом в эксплуатацию стальном подземном газопроводе.

Место врезки стального подземного газопровода должно быть заизолировано. Качество изоляционного покрытия должно быть проверено приборным методом после восстановления засыпки газопровода.

Окончание работ по вводу газопроводов в эксплуатацию оформляется актом, подписанным представителями ГРО и заказчика строительства объекта.

Практическое задание: начертить расчетную схему по эксплуатации сети низкого давления района города с применением специализированного программного обеспечения.

Контрольные вопросы:

1. Дать характеристику оперативно-диспетчерскому управлению системами газораспределения.

2. Перечислить способы выявления несанкционированных подключений к газопроводу.

3. Перечислить способы утечек газа.

Критерии оценки:

— проявление высокого уровня самостоятельности при выполнении заданий;

— соблюдение необходимой последовательности действий при выполнении задания;

— записи (рисунки, схемы) выполнены аккуратно, в полном объеме, без ошибок;

— умение работать с научной (нормативной, технической) литературой, выделять главную мысль;

— правильность представленных решений, умение формулировать выводы по представленным решениям.

Рекомендуемая литература:

1. Вершилович, В. А. Внутридомовое газовое оборудование : учебное пособие / В. А. Вершилович. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0187-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68983.html (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авторизир. пользователей.

2. Колибаба, О. Б. Основы проектирования и эксплуатации си-стем газораспределения и газопотребления : учебное пособие / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-1416-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93004 (дата обращения: 01.06.2019). — URL : для авториз. пользователей.

Учебное издание

МДК 03.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Методические указания к практическим занятиям

Составитель:

ПЕРЕЖОГИН Дмитрий Сергеевич

Ответственный редактор

С.Н. Шорохова, председатель ЦК СЭЗ и МГС

В авторской редакции

Подписано в печать 16.12.2021. Формат 60×90 1/16. Печ.л. 2,7.

Тираж 30 экз. Заказ №

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Тюменский индустриальный университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса

625039, Тюмень, ул.Киевская, 52.

|

Наименование |

Контроль соблюдения персоналом правил внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |

Код |

A/04.5 |

Уровень (подуровень) квалификации |

5 |

|

Происхождение трудовой функции |

Оригинал |

X |

Заимствовано из оригинала |

||

|

Код оригинала |

Регистрационный номер профессионального стандарта |

|

Трудовые действия |

Обеспечение персонала инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного выполнения работ, составление графиков проверки знаний у рабочих требований охраны труда и проверка знаний |

|

Проведение производственного инструктажа рабочих и первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятых на работу работников |

|

|

Обеспечение выдачи работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами |

|

|

Допуск персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирование исполнителей работ на рабочих местах |

|

|

Обеспечение соблюдения работниками производственной и трудовой дисциплины, чистоты и порядка на рабочих местах |

|

|

Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение |

|

|

Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей |

|

|

Необходимые умения |

Контролировать условия и безопасность труда на рабочих местах, соответствие их требованиям трудового законодательства Российской Федерации |

|

Обеспечивать соблюдение подчиненным ему персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |

|

|

Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности при реализации трудовой функции |

|

|

Контролировать и учитывать рабочее время производственного персонала |

|

|

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |

|

|

Необходимые знания |

Приказы и распоряжения руководства организации |

|

Правила внутреннего трудового распорядка |

|

|

Система контроля качества, действующая в организации |

|

|

Основы трудового законодательства Российской Федерации |