Представители делового и экспертного сообщества, ведущие компании — лидеры российского бизнеса постоянно отмечают сохранение актуальности и интереса к повестке и проектам устойчивого развития, его социальным, экологическим факторам и аспектам управления (ESG-факторам). Это происходит, несмотря на текущие вызовы и задачи компаний в условиях существенных изменений геополитической, экономической и социальной среды.

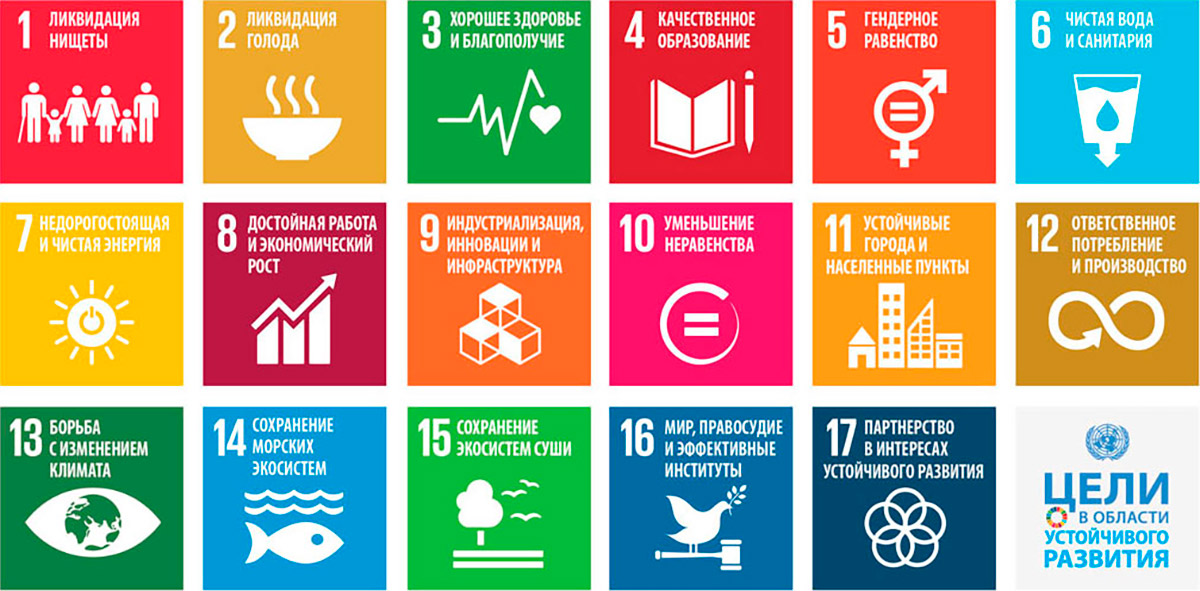

Подтверждается приверженность принципам ответственного ведения бизнеса в соответствии с Социальной хартией российского бизнеса, Глобальным Договором ООН, Повесткой в области устойчивого развития на период до 2030 г. (ЦУР ООН). Эти документы служат платформой для формирования корпоративных стратегий и практики, отвечающих целям устойчивого развития бизнеса на основе эффективного управления факторами и рисками устойчивого развития, учета инте¬ресов общества и задач развития страны в целом.

Организации сохраняют долгосрочный горизонт планирования в вопросах устойчивого развития, уточняя его приоритеты, продолжая при этом реализовывать ключевые и долгосрочные проекты в этой сфере, совмещая поиски подходов к решению тактических и стратегических задач. ESG-факторы играют в этом существенную роль как в решении текущих задач – сохранение производства, рабочих мест, цепочек поставок, так и в контексте задач средне — и долгосрочной перспективы.

В числе приоритетных вопросов для объединения усилий делового, экспертного и профессионального сообщества остаются вопросы ресурсосбережения, переработки отходов, охраны окружающей среды климатической повестки, развития трудового потенциала и поддержки персонала, формирования новых устойчивых цепочек поставок, взаимодействия с местными сообществами, а также развития содействующей им системы корпоративного управления. Среди новых вопросов отмечается необходимость выработки регулирующих документов и базовых показателей устойчивого развития, поиска баланса между локализацией ESG инструментов и национальных стандартов, с одной стороны, и поддержанием связи с международными площадками и инструментами — с другой, а также сохранением вектора движения к целям устойчивого развития, принятым мировым сообществом.

Представляется целесообразным в этой связи рекомендовать бизнесу и предложить Правительству Российской Федерации в ближайшей перспективе сосредоточиться на следующих основных приоритетах для достижения устойчивого развития с учетом его социальных, экологических факторов и аспектов управления в их связи с экономической составляющей.

Рекомендации для бизнеса

- Корпоративное управление:

— Осуществлять принятие принципов и продолжать переход к модели устойчивого корпоративного управления (Sustainable Governance), не снижать достигнутый уровень и последовательно совершенствовать качество корпоративного управления.

— Сохранять в повестке органов управления актуальность вопросов поддержания баланса между экономической эффективностью, со¬циальной и экологической результативностью деятельности организации как основы устойчивого развития.

— Повышать уровень осведомленности персонала в вопросах устойчивого развития, совершенствовать и наращивать соответствующие компетенции сотрудников, увеличивая вовлеченность персонала в тематику устойчивого развития.

— Сохранять достигнутый уровень прозрачности, поддерживать процессы отчетности по устойчивому развитию как важный инструмент совершенствования практики управления, а также взаимодействия с заинтересованными сторонами. - Долгосрочная стратегия ответственного ведения бизнеса:

— Основываться на принципах взаимодействия и партнерства с заинтересованными сторонами, соблюдения прав человека, этических норм ведения бизнеса.

— Строить взаимоотношения бизнеса с представителями гражданского общества и государством на основе законности, публичности и прозрачности.

— Рассматривать в качестве приоритетных направлений достижения положительного совместного воздействия на окружающую среду, общество и экономику вопросы энергоэффективности и ресурсосбережения, создания и поддержания эффективных рабочих мест, ответственного производства и потребления, промышленной и экологической безопасности, обращения с отходами.

— Содействовать развитию человеческого капитала за счет создания благоприятных условий труда, обучения персонала, реализации эффективных социальных программ для сотрудников, а также способствовать повышению уровня вовлеченности в вопросы устойчивого развития с использованием образовательных программ и волонтерских инициатив.

— Развивать тематические отраслевые практики устойчивости и создавать цифровые платформы устойчивого развития

Предложения для органов власти

- Национальные приоритеты и позиция государства:

— Подтвердить поддержку Российской Федерацией Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года (далее-Повестка) и Целей устойчивого развития (далее – ЦУР).

— Поддерживать продолжение участия представителей российского бизнеса в работе органов ООН, связанных с реализацией Повестки, в том числе, в инициативе Глобального договора ООН — перспективной платформе для подключения российского бизнеса к усилиям по реализации Повестки и продвижения принципов ответственного ведения бизнеса в российской деловой среде.

— Поддержать инициативы российского бизнеса в области устойчивого развития, направленные на учет интересов российских заинтересованных сторон в современных условиях, включая продолжение практики разумной информационной открытости по вопросам, связанным с реализацией Повестки.

— Продолжать в соответствии с ранее принятыми решениями деятельность по разработке, систематизации и упорядочению нормативно-правовой базы по вопросам устойчивого развития, в том числе климатической повестки, и их интеграцию с ЦУР. - Стимулирование и поддержка:

— Содействовать созданию новых цепочек поставок, укреплению сотрудничества и формированию партнерств для доступа к технологиям.

— Внедрять меры государственной поддержки и финансового стимулирования, такие как софинансирование, льготное кредитование, налоговый вычет на реализацию проектов в области устойчивого развития, в том числе по ESG факторам.

— Обеспечить дальнейшее снижение административных барьеров, предсказуемость изменений в регуляторной среде для содействия долгосрочной устойчивости бизнеса.

Направления совместной работы бизнеса и государства

- Объединение усилий:

— Определить и шире использовать на практике критерии отнесения инвестиционных проектов к числу проектов, отвечающих требованиям концепции экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG) для предоставления мер государственной поддержки участникам таких проектов.

— Расширять и углублять диалог между бизнесом и его заинтересованными сторонами в процессе взаимодействия с местными сообществами в ходе развития территорий, в том числе путем поддержки социального предпринимательства, МСП, НКО.

— Сохранять мониторинг повестки и практики устойчивого развития в деятельности зарубежных органов власти и бизнеса, а также анализ тенденций в акцентах международных организаций инфраструктуры устойчивого развития (в области отраслевых решений, финансирования и отчетности). - Отечественные подходы и практики устойчивого развития:

— Сформулировать необходимый баланс между локализацией ESG инструментов и использованием сформированных глобальных стандартов, принципов и практик.

— Развивать национальные системы оценки, верификации, сертификации, рейтинговых агентств, финансовых структур и поставщиков решений, локализация иных элементов инструментария ESG.

— Выработать систему базовых показателей устойчивого развития.

Для создания условий и гарантий долгосрочной устойчивости бизнеса с учетом современных вызовов российским компаниям рекомендуется следовать основополагающим принципам и практикам ответственного ведения бизнеса и интегрировать их в процессы приня¬тия управленческих решений. Ожидается, что федеральные и региональные органы власти станут рассматривать возможности интеграции аспектов повестки устойчивого развития при формировании и реализации политики в сфере экономики, экологии, социальных вопросов и стратегии развития в целом.

Экологический блок «E»:

- Управлением воздействием на атмосферу и водные ресурсы.

- Регулирование в сфере управления отходами и переработкой.

- Регулирование в сфере выбросов парниковых газов, внедрение решений по снижению углеродного следа.

- Развитие решений в области энергоэффективности и ресурсосбережения.

- Внедрение практик управления экологическими рисками.

- Формирование устойчивых цепочек поставок и логистических решений.

- Сохранение биоразнообразия.

Социальный блок «S»:

- Сохранение, поддержка трудовых коллективов и занятости персонала, включая:

— развитие и обучение/переобучение персонала, учитывая образовательные программы по тематике устойчивого развитию, повышения человеческого потенциала;

— сохранение и обеспечение здоровья и благополучия персонала, безопасности в сфере охраны труда;

— реализация комплексных социальных программ по поддержке благополучия работников;

— поддержка волонтерских инициатив. - Развитие территорий присутствия и формирование устойчивых сообществ, городов и населенных пунктов, включая оказание поддержки и содействие развитию коренных малочисленных народов.

- Поддержка субъектов малого бизнеса, социального предпринимательства, НКО.

- Поддержка развития образования по тематике устойчивого развития, интеграция этой повестки в существующие программы и разработка новых программ для экспертов разных профессиональных областей (в области высшего и среднего образования, в системе повышения квалификации, в том числе, в рамках корпоративного образования, при подготовке специалистов НКО, органов местного самоуправления и региональных общественных формирований).

- Развитие системы профстандартов для экспертов узкого и широкого профиля в области устойчивого развития (КСО, ESG) и формирование системы сертификации экспертов и образовательных программ.

- Поддержка проектов межотраслевого взаимодействия.

Блок управления «G»

- Переход к модели устойчивого управления и повышение потенциала ESG повестки в России.

- Повышение эффективности системы управления.

- Усиление практик управления рисками.

- Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами с целью поддержания баланса интересов и снижения нефинансовых рисков.

- Обеспечение прозрачности при взаимодействии со стейкхолдерами.

- Развитие механизмов государственной поддержки.

- Проведение оценки квалификации топ-менеджеров с учетом критериев в сфере устойчивого развития и ESG факторов, введение соответствующих ключевых показателей эффективности (КПЭ) в оценку результатов деятельности.

- Реализация программы национальной сертификации зеленых проектов.

Ключевая задача сегодня заключается в том, чтобы сохранить бизнес, создать одновременно основу для дальнейшего его развития и роста экономики страны. Социальные, экологические, управленческие аспекты деятельности — ESG факторы, играют при этом существенную роль. Это связано не только с задачами выживания, но и обеспечения конкурентоспособности и устойчивости, возможностей выхода на рынки товаров, услуг и капиталов, что подразумевает необходимость удерживаться в направлении глобального движения в сторону целей устойчивого развития, поддержания достаточно высокого уровня соответствия национальным и общемировым ожиданиям и требованиям в отношении современного ответственного бизнеса.

Потребители в России становятся все более ответственными и ожидают того же от бизнеса. В ответ на этот запрос ретейл и FMCG-компании объединяются для совместных проектов в сфере устойчивого развития

Партнерские тренды

Летом 2019 года Romir вместе с Московской школой управления СКОЛКОВО изучил отношение потребителей к теме устойчивого развития. Выяснилось, что 37% россиян с высокой вероятностью купят товары и услуги «ответственных производителей».

Важнее всего этот критерий для молодой аудитории. По данным опроса, 49% потребителей в возрасте 18-24 лет чаще отдают предпочтение «ответственным товарам и услугам».

По словам экспертов, общество обращает все больше внимания на такие категории как устойчивое развитие и деятельность компаний в этом направлении. «Пандемия не изменила ключевые требования к ответственному бизнесу, а только усилила тренды, которые начали формироваться раньше», — говорит Елизавета Устиловская, менеджер группы по оказанию услуг в области устойчивого развития в «Делойт», СНГ.

Она выделяет несколько ключевых трендов — изменение климата, права сотрудников, разнообразие ЗОЖ-продукции, ответственное производство и потребление ресурсов. «Все это невозможно сделать без эффективного и долгосрочного партнерства», — подчеркивает Устиловская.

Новые бизнесы часто пытаются конкурировать с другими компаниями на этом поле, добавляет руководитель Центра устойчивого развития бизнеса Московской школы управления СКОЛКОВО Наталья Зайцева. «Но повестка устойчивого развития — не про конкуренцию, а про коллаборацию. Это про совместное создание продуктов и проектов», — уверена эксперт.

Рекомендации и сертификации

В качестве успешного примера Зайцева приводит совместные проекты X5 Retail Group с партнерами. В декабре 2019 года компания одной из первых в продовольственном ретейле приняла долгосрочную стратегию устойчивого развития.

В основе документа — Глобальные цели устойчивого развития (ЦУР), принятые ООН в 2015 году. При этом X5 выделяет для себя несколько основных приоритетов — ответственное потребление и использование ресурсов, заботу о сотрудниках и сообществе, содействие здоровому образу жизни.

Компания, в частности, стала первым российским ретейлером, который выпустил рекомендации для поставщиков в области устойчивого развития. Они включают перечень добровольных экологических и социальных сертификаций, а также видение в части устойчивой упаковки. Рекомендации создавались на основе лучших практик в секторе продуктового ретейла, экспертизы экологов и результатов опроса поставщиков.

«Для нашей компании понимание важности устойчивого развития стало частью естественного процесса роста. Мы осознали, что фокусируясь только на вопросах бизнес-показателей, очень сложно выстроить успешный и устойчивый в долгосрочной перспективе бизнес, — объясняет директор по устойчивому развитию X5 Retail Group Яна Синесью. — Важно слышать запрос тех групп, с которыми взаимодействует компания — покупателей, местных сообществ, общественных организаций, государства, сотрудников — и отвечать на этот запрос, делая свой вклад в решение важных для них задач».

В качестве площадки для обсуждения «устойчивой» повестки с партнерами компания использовала ежегодную конференцию поставщиков Х5. На круглом столе «Устойчивое развитие: Совместное движение к глобальным целям в области устойчивого развития» ретейлер и крупнейшие FMCG-игроки говорили о возможностях для сотрудничества и делились лучшими совместными практиками.

В 2015 году ООН приняла глобальную повестку в области устойчивого развития. Она включает 17 целей для всего мира, среди которых ликвидация нищеты и голода, чистая вода и энергия, борьба с изменением климата. Для решения этих проблем ООН предлагает объединиться вместе государству, общественным организациям и бизнесу.

Ответственное потребление и снижение отходов

Один из самых актуальных для ретейла и производителей пунктов в списке ЦУР — ответственное потребление и производство. Эта цель подразумевает в том числе уменьшение количества отходов, их раздельный сбор и повторное использование.

У X5 есть несколько совместных проектов с поставщиками в этом направлении. Например, бренд Domestos (компания Unilever) первый в своем сегменте установил фандоматы для сбора пластиковых бутылок в магазинах «Перекресток» и «Карусель» в Москве и Московской области.

Покупатели могут сдать на переработку бутылки любых торговых марок, а взамен получить скидку на покупку бытовой химии от Domestos, Cif или Glorix. За год реализации проекта собрано и отправлено на вторичную переработку более 27 тыс. пластиковых бутылок.

«Когда мы приходим со своей сумасшедшей инициативой, другие FMCG-компании крутят у виска — считают, что мы слишком рано заходим с такими идеями. Поэтому мы благодарны Х5: они слышат нас, доверяют нам, и когда мы о чем-то договариваемся, в целом у нас все получается», — рассказывает о сотрудничестве вице-президент по устойчивому развитию Unilever Ирина Бахтина.

В свою очередь, компания Splat вместе с сетью «Перекресток» недавно запустили проект по сбору использованных зубных щеток. Специальные боксы для них установлены в 808 супермаркетах «Перекресток» во всех регионах присутствия торговой сети. Все собранные щетки переработают и отправят на производство тротуарной плитки.

Проект обучает потребителей правильной гигиене полости рта через своевременную замену зубной щетки и параллельно формирует у них экопривычки, объясняет руководитель направления по партнерскому маркетингу Splat Екатерина Петренко. «Сортировка отходов и их переработка позволяет сохранить ресурсы планеты и дать вторую жизнь ненужным вещам», — напоминает она.

В целом Х5 планирует к 2023 году довести до 95% долю перерабатываемых твердых отходов, которые образуются в торговых сетях. И до 40% — долю перерабатываемых продуктов, которые потеряли свой товарный вид до истечения срока годности, чтобы отправлять их на полезное использование.

ЗОЖ и обучение потребителей

Еще одно близкое продуктовому ретейлу направление, отвечающее целям ООН, — здоровый образ жизни.

По словам ведущего нутрициолога компании Nestle Россия Софии Брянцеовй, ЗОЖ подразумевает правильное, сбалансированное и разнообразное питание. «Нет полезных и вредных продуктов, речь идет про рацион. Рацион должен содержать все необходимые группы продуктов и питательные вещества. Так, овощи должны составлять половину рациона человека в день», — рекомендует специалист.

На фоне пандемии многие покупатели задумались о своем здоровье и вспомнили о ЗОЖ. В результате выросло потребление более здоровой еды, и X5 решила увеличить объем такой продукции на полках. К 2023 году долю свежей продукции, овощей и фруктов в ассортименте торговых сетей планируется повысить до 50%, следует из стратегии устойчивого развития компании.

Ретейлер развивает собственную торговую марку «Зеленая линия», размещает ЗОЖ-полки в «Перекрестках» и «Пятерочках». Для своих покупателей «Перекресток» также сформировал «Корзину здорового питания» — перечень продуктов для сбалансированного рациона. Он содержит набор продуктов, который позволяет ежедневно в течение месяца получать необходимое количество калорий, белков, жиров и углеводов.

В компании подчеркивают, что готовы продвигать принципы ЗОЖ и ответственного потребления среди своих покупателей. Недавно, к примеру, сеть супермаркетов «Перекресток» вместе с Danone создали онлайн-курс, который охватывает сразу два приоритета из стратегии X5. Из него можно узнать, как каждый человек способен уменьшить количество отходов и как правильно питаться. За успешное прохождение курса покупатели получают скидку в 30% на продукцию Danone во всех магазинах сети.

«Мы адаптировали курс для российского потребителя, и он пользовался достаточно большой популярностью. У нас получилась успешная коллаборация. Команда X5 — креативная и достаточно гибкая. Мне нравится, что оперативно выполняются задачи, при этом минимум бюрократии и задержек», — рассказывает менеджер по внешним коммуникациям Danone Россия Марина Шалак.

Благотворительный трек

Помимо FMCG-компаний, ретейлер реализует партнерские проекты с благотворительными и волонтерскими организациями. Эти совместные инициативы также направлены на достижение целей устойчивого развития.

Например, Х5 первой в российском ретейле начала создавать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Пять лет назад компания вместе с Фондом продовольствия «Русь» запустила проект «Корзина доброты». За это время в магазинах сетей Х5 собрали 600 т еды. Продовольственную помощь получили более 60 тыс. нуждающихся семей в 67 городах России. Ретейлер намерен вдвое увеличить количество таких семей к 2023 году.

Вместе с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и Центром поиска пропавших людей сеть «Пятерочка» запустила проект «Островок безопасности», который помогает потерявшимся и дезориентированным людям. Только в 2020 году благодаря проекту домой вернулись 466 человек. В течение трех лет ретейлер планирует подключить к проекту все магазины сети «Пятерочка».

По каждой из целей устойчивого развития ретейлер разработал долгосрочные планы и метрики, которые интегрированы в бизнес-стратегию компании. В Х5 уверены, что реализовать их можно только при условии активного партнерского сотрудничества и диалога с партнерами.

«Главное, что помогает нам двигаться к целям устойчивого развития — это наши партнеры, без которых у нас многое бы не получилось. X5 постоянно находится в диалоге: мы работаем над совместными проектами, постоянно узнаем о том, как лучше перерабатывать отходы, как работать с устойчивой упаковкой, — говорит директор по устойчивому развитию X5 Retail Group Яна Синесью. — Мы постоянно учимся у своих партнеров, развивая компетенции и экспертизу в области устойчивого развития. Диалог помогает нам находить лучшие решения и создавать проекты с лидерами в своих областях».

Больше информации и новостей о том, как «зеленеет» бизнес, право и общество в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Дата публикации: 17 декабря, 2019

Ренкинг устойчивого развития показал, что российские компании все больше внимания уделяют социуму и экологии. Процесс этот начался задолго до появления майских указов президента. Для бизнеса опора на социум и экологию — это вопрос долгосрочной стратегии

Слово «путевка», приятное для слуха советского человека, все реже употребляется сегодня. За этим словом скрывался целый пласт социального обеспечения для рабочего класса и не только для него. Были еще квартиры, северные надбавки и «молоко за вредность». Потом наступили девяностые, и огромная структура социального обеспечения, включающая в себя не только отдых, но и бесплатное образование, медицину, жилье, рухнула, маятник качнулся в обратную сторону.

В конце XX века в стране был быстро построен оголтелый саморазрушающийся капитализм. В небытие канули тысячи детских лагерей отдыха, санаториев и профилакториев. Постепенно исчезла и бесплатная медицина, став условно бесплатной. Условно бесплатным стало и образование, и масса других общественных благ. В стране возник социальный вакуум. Жители крупных городов пережили его лучше, для жителей маленьких поселений, разбросанных по всей стране, это было драмой. Многие города умирали, потеряв смысл существования, вслед за градообразующими предприятиями. В таких крупных городах, как Воркута или Магадан, процесс деградации продолжается до сих пор.

Прошло время, и бизнес постепенно начал заполнять разрушительный вакуум девяностых. Во многом для бизнеса это вынужденная мера. Крупные компании опираются на свои города. Люди, живущие там, своими руками создают продукт для этих компаний. Без этих жителей не будет основы бизнеса. Не может «Газпром» существовать без Ноябрьска и Салехарда, «Алроса» — без Якутска, «Сургутнефтегаз» — без Сургута, «Норникель» — без Норильска, «Росатом» — без Сарова и Озерска. Практически все российские компании завязаны на конкретные поселения. На самом деле эта связка — взаимовыгодное партнерство социума и экономики. Крупный бизнес дает миллионы рабочих мест стране, и во многих городах это единственный работодатель, обеспечивающий основной доход живущих там людей. Более того, крупный бизнес в России во многом государственный, во многих моногородах государство присутствует именно через госкомпании или частные предприятия. В этих случаях такой частный бизнес выполняет множество государственных функций — охраны, северного завоза, содержит транспорт, организует отдых, медицину, образование и т. д. То есть маятник начал двигаться обратно, и российские компании строят капитализм, но все больше с социалистическим лицом. Это не уникальное явление нашей страны, а мировой мейинстрим. В чем-то Россия впереди планеты, где-то нам есть чему поучиться у зарубежных компаний.

Журнал «Эксперт» попытался собрать воедино все разнообразие социальных, благотворительных и экологических программ компаний и сделал первый ренкинг устойчивого развития.

Противоречивые цели

В 2015 году Генассамблея ООН приняла документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Основная концепция — развитие цивилизации с учетом баланса интересов трех конфликтующих областей: экономики, экологии и социума.

Для того чтобы примирить эти три стороны и развивать глобальную экономику, 193 государства выработали 17 целей устойчивого развития. Эти цели многогранны и порой противоречивы: например, «прекращение утраты биологического разнообразия» явно конфликтует с «продовольственной безопасностью и улучшением питания», а «борьба с изменением климата» — с «доступной, надежной энергией» и т. д. Но эти цели не могут не быть противоречивыми, так как вся история человечества — это конфликт между обществом, природой и индустрией.

Кроме того, для каждой страны есть свои приоритеты в рамках 17 целей ООН. Например, для стран развитого мира проблема гендерного равенства менее актуальна, нежели для развивающегося. Проблемы голода характерны для регионов с гуманитарными катастрофами, а от изменения климата такая страна, как Россия, выигрывает, яркий тому пример — возникновение экономики Северного морского пути.

Конечно, есть цели ООН, крайне актуальные для России. Если говорить о социальных, то это снижение неравенства, здоровый образ жизни, качественное образование, жизнестойкость и устойчивость городов. Высочайший уровень неравенства, низкая продолжительность жизни, погибающие моногорода, бесконечная реформа образования, безусловно, вызовы для нашей страны, на которые она уже много лет пытается найти адекватные ответы.

В экономике цели ООН — это «создание прочной инфраструктуры», «индустриализация» и «устойчивый экономический рост». В России об этом написаны тысячи статей, сотни научных публикаций, запущены проекты. Вопрос на карандаше у президента, но рост экономики все еще слабый.

В сфере экологии цели ООН звучат как «рациональное использование водных ресурсов» и «восстановление экосистем суши». В этой области у нас проблем множество — от экосистем Волги и Байкала до рекультивации полигонов опасных отходов и выстраивания системы раздельного сбора мусора.

В каком-то смысле именно 17 целей устойчивого развития ООН, трансформировавшись в России, превратились в майские указы президента. Эти указы и есть приземленные в России цели ООН: не точная калька, но во многом пересекающиеся.

Где бизнес

Цели ООН носят общий гуманистический характер — «за все хорошее против всего плохого», а майские указы вполне себе практические. Государство уже полтора года пытается запустить исполнение майских указов. Где-то они исполняются лучше, а где-то работа даже не начиналась. Впрочем, если задуматься о механизмах исполнения нацпроектов, то у правительства есть всего три ресурса — деньги, законы и силовики.

Непосредственно реализацией любого из элементов нацпроектов (целей ООН) занимается бизнес. Государство нанимает бизнес для строительства университетов, больниц, дорог и мостов. Государство руками бизнеса рекультивирует полигоны, строит инфраструктуру, комплексно развивает территории. Поэтому бизнес в реализации нацпроектов (целей ООН) играет решающую роль. То есть агенты экономики, главная цель которых — заработать прибыль, становятся защитниками социума и экологии, а роль государства сводится к мотивации и арбитражу.

Но заявить, что бизнес в 2015 году получил указание от ООН, а в 2018-м году — указы президента, вдруг прозрел и побежал решать общечеловеческие проблемы, будет неправильно. У бизнеса есть свой прагматичный подход, и забота об обществе и экологии началась задолго до формулирования программных целей и международных соглашений. Тем не менее цели ООН действительно нужны, они формализуют процесс, делают его системным и осознанным. Указы президента нужны тем более, они делают абстрактные цели конкретными и прикладными и подкладывают финансовое обеспечение.

Цели ООН для компаний не обязательны к исполнению. Майские указы для частного бизнеса тоже некоторый общий курс. Однако российский бизнес пытается вписаться в мировую повестку, и компании одна за другой начинают прописывать глобальные цели в своих стратегиях. Они сами выбирают себе задачи, соприкасающиеся с их деятельностью, сами их достигают и сами отчитываются об их выполнении в рамках отчетности МСФО. Это само по себе интересное явление. Бизнес, у которого три задачи: заплатить налоги, зарплату, а потом еще и заработать прибыль — берет на себя дополнительные обязательства.

«Через цели ООН мы создаем партнерство и взаимопонимание с основными стейкхолдерами. Но главное, этот инструментарий позволяет поднять качество жизни наших сотрудников, их семей. Ведь это жители регионов, где мы работаем», — говорит заместитель генерального директора компании СУЭК Сергей Григорьев (см. «Развитие цивилизации возможно в гармонии с природой», стр. 40).

Гибкая помощь

Таким образом, не надо думать, что бизнес и государство в достижении целей устойчивого развития находятся по разные стороны баррикад. Скорее это взаимодополняющий процесс, очень часто перерастающий в партнерство, особенно на региональном и муниципальном уровнях. В России были, есть и будут структуры, которые оказывают социальную адресную помощь. Она может быть различной: например, помочь конкретной малоимущей семье и сделать ремонт в ее квартире, провести уроки финансовой грамотности для пенсионеров, запустить масштабный проект или открыть в каждом детском доме творческую мастерскую, построить новый детский сад.

«В Санкт-Петербурге есть стабильная адресная помощь от бизнеса. Посильный вклад пытаются вносить и малый, и крупный бизнес. Есть те, кто годами курирует конкретные некоммерческие организации и финансирует большие проекты. Например, одна строительная компания уже много лет помогает общественному объединению родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. Она построила для них здание и участвует практически во всех их начинаниях. Ряд бизнес-структур взяли шефство над детскими домами, хосписами и так далее. Вообще, чаще всего это все-таки непубличная история. Свою активную благотворительную деятельность компании не афишируют», — рассказал председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

При этом компании стараются, чтобы их помощь была максимально эффективной, поэтому бизнес-структуры могут прийти к региональным властям с конкретным запросом: у нас есть социальный бюджет, чем мы можем помочь? «В последнее время мы часто сталкиваемся с таким подходом. Это естественно, сейчас существуют десятки фондов и общественных организаций, компании просто не обладают полной информацией и не всегда могут оценить, где могли бы быть максимально полезными», — объясняет Александр Ржаненков.

Школа или больница?

«Газпром» построил школу, а «Роснефть» — детский сад. Кто из них принес большую пользу обществу? В Сбербанке 62% работников — женщины, а в «Алросе» 65% — мужчины. Какая из этих компаний более гендерно нейтральная? Энергобаланс планеты на 25% зависит от угля. Если завтра добыча угля прекратится, в мире наступит гуманитарная и энергетическая катастрофа. Компания СУЭК добывает этот уголь, применяя самые передовые технологии, а «Яндекс» в рамках своей деятельности не вырубил ни одного дерева, но серверы этой компании потребляют очень много электричества, выработанного на станциях, в том числе СУЭК. Какая из этих двух компаний более экологична?

Чтобы хотя бы попытаться ответить на эти вопросы, нужно ответить на множество подвопросов и вписать каждую конкретную ситуацию в контекст, и все равно не удастся получить объективного ответа. Потому что в центре всех этих процессов стоит человек и качество его жизни.

Тем не менее вообще все процессы и в бизнесе, и в государстве идут в конечном счете ради улучшения человеческой жизни, а значит, мы не можем игнорировать социальную и экологическую ориентацию бизнеса. Внимание к этим сферам растет у компаний во всем мире, и Россия здесь не исключение. Поэтому «Эксперт» решился хоть как-то квантифицировать вклад российского бизнеса в социальное, экологическое развитие страны. На основе наших оценок родился ренкинг устойчивого развития.

Сложности сбора

Для составления ренкинга мы опирались на данные, раскрытые в отчетности МСФО, и на анкетирование. За основу была взята база рейтинга «Эксперт-400». Тем не менее сбор информации — главная проблема при составлении ренкинга. Одно дело составлять рейтинг или ренкинг по точной бухгалтерской отчетности, обязательной к раскрытию (хотя бы для налоговых органов), другое дело — на данных, раскрытие которых необязательно и не стандартизировано. В отчетах МСФО «Устойчивое развитие» компании публикуют данные, которые им кажутся интересными. Но одним интересны леса, другим — водоочистка, а третьим — благотворительность, и фокус менеджмента и отчетности смещен в эту область.

Ренкинг — это математика, поэтому в анкетах нас интересовали счетные величины. В частности, вопросы экологии; работа с МСП; экономика самой компании; социальная политика и персонал; развитие региона присутствия. Выбор объясняется так: эти вопросы касаются всех компаний и по ним есть те или иные официальные формы отчетности, на основании которых и можно сделать расчет. В каждой из этих категорий присваивался балл от одного до ста. Или же процент выполнения программ устойчивого развития по каждой категории.

В анкете было 26 вопросов, еще три экономических показателя мы брали самостоятельно из отчетности и оценивали динамику финансовых показателей выручки и прибыли компаний. Большая часть вопросов носила закрытый характер — «да/нет» или «в реализации». Например: «Выдаются ли путевки / детские путевки в санаторно-оздоровительные учреждения?» Другие вопросы подразумевали численный ответ — например: «Число травмированных сотрудников за период» или «Доля закупок у МСП в объеме общих закупок».

Набрать сто баллов (100%) в каждой категории возможно только теоретически. Например, какой бы ориентированной на МСП компания ни была, закупать электроэнергию или газ она будет у крупного бизнеса.

Очевидно, что наша методология давала преимущество крупному бизнесу, потому что его масштаб позволяет более системно вести работу по устойчивому развитию, действовать по множеству направлений. Например, строительство дорог, образовательных учреждений — опция, малодоступная для многих компаний. В чем разница между разными позициями в рейтинге? По большому счету, в количестве реализуемых программ. При этом нельзя исключать, что компании ведут более широкую деятельность, но она не попала в поле зрения нашей анкеты. Например, сохранение биоразнообразия морей или борьба с опустыниванием, с гендерным неравенством.

Кроме того, нужно понимать, что эффект масштаба деятельности тоже играл на руку крупным компаниям. Например, текучесть кадров в большом бизнесе ввиду его устойчивости ниже, чем у бизнеса поменьше. Например, в компании из десяти человек уход одного работника сразу создает текучку в 10%.

Хотя очевидно, что устойчивое развитие не прерогатива крупного бизнеса, крупные компании в силу масштабов своей деятельности могут развивать и более масштабные программы устойчивого развития. А с другой стороны, если крупные компании этим не занимаются, то негативный эффект для всех окружающих сред — экономической, социальной, природной — куда больше.

Для себя мы определили, что оценка выше 80 баллов — это «отлично», в диапазоне 80–60 — «хорошо», 40–60 — «удовлетворительно», ниже 40 — «есть над чем поработать». Однако, в нашем понимании, участие в ренкинге — это вообще крайне позитивно и означает, что компания ведет осознанную политику устойчивого развития.

Социализм в помощь

Главный вывод ренкинга: всего четыре компании в стране достигают целей устойчивого развития на «отлично». Три из них — государственные корпорации, для них социальная база бизнеса — во многом наследство. Они унаследовали эту инфраструктуру еще с советских времен и развивали ее по мере сил. Хотя то, что у компании «Роснефть», собранной из частных активов, оценка выше, чем у РЖД и «Росатома», — это серьезное достижение. Несмотря на крайне турбулентное прошлое активов, сегодня входящих в «Роснефть», компетенции и социальная и экологическая системы не были утеряны, более того, они приумножены.

Что интересно, лишь одна частная компания — СУЭК — смогла пробиться в лидеры ренкинга и удостоиться звания отличника. Это компания, созданная в 2001 году на базе раздробленных активов угольной отрасли. Первые годы этим активам была нужна санация, они находились в плачевном состоянии. Их поставили на ноги и заставили эффективно работать. Из набора «компаний-зомби» вырос высокоэффективный лидер угольной отрасли, который не только динамично растет, но и ведет весьма социально ориентированный бизнес, в том числе в нескольких моногородах страны, жизнь в которых реально зависит от СУЭКа.

Многочисленная группа — ударники устойчивого развития: 47 компаний, многие из которых также градообразующие, — ММК, «Северсталь», «Русал» и т. д. У каждой из этих компаний есть своя программа «устойчивого развития» и понимание важности этого процесса. Однако нужно учитывать, что начальная база у всех разная. Одно дело «Роснефть» и «Газпром» — компании с восьмитриллионной выручкой и огромной инфраструктурой советского наследия. Для них программа на десятки миллиардов рублей — подъемная сумма, доступны и капитальное строительство, и содержание университетов, и масштабное спонсорство. Другое дело — «Шэффлер»: небольшой средний бизнес, для которого миллион рублей — это существенная сумма.

Поэтому сравнивать в лоб такие компании не стоит. И если у «Русала» твердая четверка, то тройка «Шэффлера» в этом плане величина много большая.

Боязнь засветиться

При рассылке анкет мы находили очень живой отклик у российских компаний, однако в конечном результате многие (два из трех) побоялись раскрыть свои данные. Из-за этого они не смогли попасть к нам в ренкинг. У нас есть анкеты с пометкой, чтобы мы никоим образом не публиковали предоставленные нам цифры, а использовали их только для внутренних расчетов ренкинга.

Но были и компании, которые со своей инициативой вышли на нас сами, хотя в базу рассылки они не попадали: «Салым Петролеум», «Шэффлер», «Эксон Россия». Как видно, это дочерние структуры западных компаний в России. У них кардинально другой подход к работе со своими данными, они не боятся говорить о себе и отвечать на неудобные вопросы.

Когда компания публично раскрывает свои цифры, у ее акционеров и менеджеров перед глазами возникают конкретные показатели. Эти цифры — начало осознанного пути. Зачастую настоящий менеджер — перфекционист: «Если в прошлом году мы помогли десяти людям, то в следующем должны помочь одиннадцати; коэффициент очистки сточных вод был 90 процентов, должен стать 92 процента». В этой простой логике — начало большого движения вперед. Примитивно? Но на этом и держится вся экономика.

Второй важный этап после публикации цифр — их системное улучшение, а значит, разработка осознанной стратегии и вписывание ее в корпоративную деятельность. За стратегией стоят ресурсы: деньги, труд рабочих или эксплуатация не по профильной деятельности активов компании (автобус для перевозки детей, помещение для праздника, экскурсия в корпоративный музей и т. п). Если ресурсы выделены, то назначены ответственные за их эффективное распределение. После этого компания уже втянута в бесконечный процесс устойчивого развития.

С этой точки зрения наш ренкинг играет роль соревновательной площадки: мы сохраняем инкогнито для компаний, не желающих публиковать те или иные показатели, но все же мотивируем людей не останавливаться.

Малый, но проблемный

Тайна за семью печатями — работа с малым и средним бизнесом. Уж слишком откровенен вопрос «Каков объем ваших закупок и доля МСП в нем?». Крупный бизнес боится его как огня. Именно работа с малым и средним бизнесом подкосила многие компании в нашем ренкинге. Компании очень неохотно раскрывают эти цифры. Их сложно найти в отчетности, их мало в ответах на вопросы анкет.

В России действуют многочисленные программы работы с МСП. Для многих госструктур прописаны уровни минимальных закупок у МСП, такие же практики применяются и в крупных компаниях. Однако это искусственно созданная поддержка. Она нужна, но на текущий момент малоэфффективна.

Для малого бизнеса работа с крупным бизнесом сложна. Во-первых, он должен соответствовать требованиям самой компании — проходить проверку служб безопасности и часто соответствовать стандартам ISO, что непросто. Во-вторых, для малого бизнеса сложны тендерные процедуры. В-третьих — отсрочка платежей, частая практика российского крупного бизнеса. Но деньги для МСП стоят на рынке в два раза дороже, чем для «крупняка».

Тем не менее в нашем ренкинге мы уделили фактору работы с МСП особое внимание. Опыт европейских постиндустриальных городов говорит, что экономика регионов может держаться не на крупном работодателе, а именно на МСП. Это ответ на острую для нас проблему моногородов.

В развитых странах размер сектора МСП значителен — он создает более половины ВВП. Значительное место занимает МСП и в развивающихся странах, особенно азиатских. Именно МСП во многом определяет социально-экономическое положение страны в целом и ее регионов в частности. В России, несмотря на продолжительность рыночных реформ, МСП до сих пор находится в зачаточном состоянии. Он дает всего 20% ВВП, на малые и средние предприятия приходится только пять-шесть процентов общего объема основных средств и шесть-семь процентов объема инвестиций в основной капитал в целом по стране. Развитие МСП в России требует времени, усилий и средств. Эти средства могут дать крупные компании. Это может быть косвенная помощь — в виде покупки товаров и услуг, а иногда и прямая. Например, производитель автозапчастей компания «Шэффлер», размещая заказ у МСП, покупает оснастку для станков. А «Салым Петролеум» и вовсе выдает целевые гранты под конкретные бизнес-проекты в поселке Салым.

Номинальная экология

Экология — область многогранная, и государство в значительной степени утратило в ней контроль. Сейчас Росприроднадзор пытается наверстать упущенное, но для этого требуется время.

Приведем простой пример: по данным официальной статистики, в стране ежегодно возникает 400 тыс. тонн самых опасных промышленных отходов первого и второго классов. Природа после соприкосновения с ними не восстанавливается, либо на это требуется более 30 лет. В России таких отходов производят три килограмма на человека, тогда как во всем мире — 25 кг на человека. Очевидно, что в данные официальной статистики много чего не попадает. Но и это не самая главная проблема. Из этих учтенных 400 тыс. тонн только 1,5% понятно, каким образом перерабатывается, остальное либо захоранивается, либо передается компаниям с лицензией на дальнейшую переработку. Зачастую у таких компаний, кроме лицензии, других активов нет. Естественно, эти отходы в итоге попадают на свалки, или спускаются в канализацию, или еще хуже — в реки.

Кроме того, в девяностые годы многие хвосто- и шламохранилища были выведены за баланс компаний. То есть физически они есть, а на балансе их нет. В итоге вред окружающей среде они наносят, а вот государство их «не видит».

Такая система создает статистический симулякр: по отчетности у крупного бизнеса с экологией все хорошо, вся работа с отходами идет по регламенту. По факту же эти отходы засоряют нашу страну, день за днем делают ее непригодной для жизни.

Поэтому экологическая составляющая нашего ренкинга неполная. Пока государство не выстроит цельную систему мониторинга и контроля в этой области, сделать ее по-настоящему полной будет невозможно. Да и не нужно. Представьте два одинаковых завода, один показывает все цифры как есть и пытается улучшить реальную ситуацию, второй занимается фальсификацией отчетности, при этом он и не пытается ничего улучшать с экологической точки зрения. На какой завод поедет проверяющий, на какой завод обрушится критика СМИ, кто заплатит больше за негативное воздействие на окружающую среду?

Исходя из этого мы решили сделать оценку косвенной. Нас интересовал лишь вектор движения компании, а не реальный вред, который она наносит окружающей среде. В своих расчетах мы смотрели на такие показатели, как работа с выбросами: снижают ли их компании, применяют ли наилучшие доступные технологии и т. д. (см. «Как мы считали и что мы получили», стр. 35).

Ввиду описанных выше причин наш ренкинг не претендует на полноту и на истину в последней инстанции. Единственное, что мы можем гарантировать, — точность расчетов данных, которые нам предоставлены. Социальная и экологическая повестка настолько многогранна, что ее невозможно описать в одной таблице на сто строк, но мы надеемся, что всего лишь сто строк этого ренкинга внесут свой вклад в гармоничное развитие нашей страны.

Ренкинг устойчивого развития — 100

| № п/п | Компания | Итоговый рейтинг | Социальная политика и персонал | Экология | Развитие региона присутствия | Работа с МСП | Экономика компании |

| 1 | «Газпром» | 84,4 | 92,8 | 86,8 | 85,5 | 62,4 | 94,5 |

| 2 | «Роснефть» | 81 | 90,3 | 87,5 | 83,6 | 49,3 | 94,5 |

| 3 | Сбербанк | 80,7 | 91,6 | 86,2 | 85,2 | 46,1 | 94,5 |

| 4 | СУЭК | 80,2 | 78,7 | 88,3 | 82,1 | 57,3 | 94,5 |

| 5 | «ЛУКойл» | 79,3 | 86,7 | 71,3 | 82,7 | 61,1 | 94,5 |

| 6 | «Северсталь» | 77,6 | 81,9 | 77,2 | 82,2 | 52,4 | 94,5 |

| 7 | ВТБ | 77,4 | 88,5 | 84,9 | 82,8 | 36,1 | 94,5 |

| 8 | «НоваТЭК» | 76,9 | 91,6 | 79,8 | 79,2 | 39,4 | 94,5 |

| 9 | РЖД | 76,6 | 78,8 | 88,4 | 79,7 | 58,6 | 77,6 |

| 10 | «Сургутнефтегаз» | 75,8 | 77,2 | 73,4 | 75,5 | 58,2 | 94,5 |

| 11 | МТС | 75,4 | 84,5 | 86,1 | 80,1 | 31,7 | 94,5 |

| 12 | «Алроса» | 75,2 | 76,2 | 79,4 | 76,1 | 50 | 94,5 |

| 13 | «Аэрофлот» | 75,1 | 86,2 | 87,2 | 78,5 | 47,6 | 76,1 |

| 14 | «Сибур» | 74,7 | 84,1 | 78,7 | 77,9 | 38,5 | 94,5 |

| 15 | «Норникель» | 74,4 | 82,6 | 76,7 | 74,9 | 43,2 | 94,5 |

| 16 | «Металлоинвест» | 74,2 | 79,4 | 77,1 | 73,4 | 46,5 | 94,5 |

| 17 | ММК | 73,7 | 78,3 | 72,6 | 76,1 | 47,2 | 94,5 |

| 18 | «Куйбышевазот» | 73,4 | 84,5 | 76,7 | 72,6 | 38,6 | 94,5 |

| 19 | НК «Русснефть» | 72,5 | 79,2 | 72,8 | 74,5 | 41,6 | 94,5 |

| 20 | Группа «Альфа-банк» | 72,4 | 87,3 | 77,8 | 76 | 26,6 | 94,5 |

| 21 | «Татнефть» | 72,2 | 77,7 | 74,8 | 73,8 | 58,5 | 76 |

| 22 | Газпромбанк | 71,7 | 86,3 | 78,4 | 75,4 | 23,8 | 94,5 |

| 23 | «Еврохим» | 71,4 | 78,4 | 74,2 | 77,1 | 33 | 94,5 |

| 24 | Трансмашхолдинг | 70,9 | 86,4 | 79,1 | 77,8 | 40,4 | 79,3 |

| 25 | НЛМК | 70,9 | 77,3 | 72,4 | 74,1 | 36,3 | 94,5 |

| 26 | «Данон» | 70,3 | 78,1 | 78,1 | 78,5 | 37,4 | 79,5 |

| 27 | «Русал» | 69,4 | 77,4 | 76,8 | 77,1 | 38,2 | 77,4 |

| 28 | «Полиметалл» | 68,7 | 77,2 | 75,8 | 78,3 | 33,6 | 78,8 |

| 29 | «Русгидро» | 67,2 | 77,2 | 73,6 | 70,1 | 37,2 | 77,8 |

| 30 | «Интер РАО» | 66,8 | 78,4 | 71,4 | 58,1 | 31,5 | 94,5 |

Полный список на сайте источника.

Таблица: Ренкинг устойчивого развития — 100

График 3: Цель устойчивого развития — гармоничное развитие цивилизации

ГК «Серконс» открыла новое направление для бизнеса — Устойчивое развитие

Фото: 123rf / Legion-Media

Группа компаний «Серконс», являющаяся лидером российского рынка сертификации соответствия, открывает для бизнеса новое направление — Устойчивое развитие. Это содействие бизнесу в интеграции целей Устойчивого развития ООН и ESG-направления.

В рамках этого направления ГК «Серконс» готова предложить российскому бизнесу целый пакт услуг. Это разработка стратегии декорбанизации компании; выпуск углеродно-нейтральных продуктов или услуг; расчет углеродного следа предприятия и его продукции, а также подготовка отчетов по устойчивому развитию (ESG-отчетность) и инвестиционное консультирование по проектам сокращения выбросов, говорится в пресс-релизе компании, имеющемся в распоряжении редакции.

Для реализации программы в команду ГК «Серконс» приглашены ведущие специалисты ESG-трансформации во главе с Максимом Канищевым — российским ученым и признанным экспертом в сфере Устойчивого развития. Он возглавил департамент Устойчивого развития ГК «Серконс». Максим Канищев является разработчиком уникальной методологии сокращения выбросов и повышения энергоэффективности ANSELM, экспертом федерального проекта «Чистый воздух» и членом рабочей группы Российского экологического оператора. Его команда занимается анализом, разработкой и интеграцией зеленых технологий уже на протяжении 15 с лишним лет, руководит научным направлением академик РАН, доктор технических наук и профессор Валерий Мешалкин.

Разработанная под началом Максима Канищева цифровая экосистема ANSELM трансформирует процесс сокращения энергоемкости, делая его системным, линейным и экономически обоснованным. С помощью этих методов можно сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов промышленного предприятия в среднем на 30% с помощью окупаемых мероприятий. В активе команды Максима Канищева — большой пакет реализованных проектов среди предприятий, которые являются лидерами отечественной экономики.

В современных условиях ESC-повестка — это не просто перспективная отрасль, а сегодняшняя реальность, влияющая на маржинальность бизнеса здесь и сейчас. Крупные компании и их поставщики начинают жить в условиях повышенных требований к повестке Устойчивого развития. Трансграничное углеродное регулирование ЕС, федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов», а также общая мировая практика и стратегия социально-экономического развития РФ переместили отечественный бизнес в принципиально иную систему координат.

Теперь промышленность вынуждена искать высокотехнологичные решения для снижения углеродного следа согласно российским и международным требованиям, а предприятия столкнулись с запросом на открытую ESG-отчетность от своих партнеров, клиентов и инвесторов.

В этих условиях ГК «Серконс» уже сегодня готова предложить российскому бизнесу комплексные решения, которые являются ответами на вызовы, продиктованные ужесточением ESG-повестки.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Министр экономического развития РФ Максим Решетников провёл первое заседание Экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России. В мероприятии приняли участие главы и представители крупнейших российских компаний и ведущие эксперты.

Фото: Газета.ру

Участники отметили высокое значение Повестки-2030 и Целей устойчивого развития ООН в России для бизнеса. Компании уже интегрируют ЦУР в свои стратегии и разработали планы по реализации проектов устойчивого развития на 2021 год.

«Тренд на устойчивое развитие набирает силу в глобальном масштабе и создаёт для наших компаний и для страны в целом – и новые ниши, и новые возможности. Можно с уверенностью говорить, что это будет одним из основных трендов, который существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность», – отметил Максим Решетников.

Он напомнил, что Правительство РФ заняло активную позицию по устойчивой повестке, особенно по климатической части.

«Мы хотим получить от вас обратную связь: какие у вас идеи, какие проекты вы реализуете, с какими вызовами и возможностями вы сталкиваетесь на внешних рынках, чтобы в оперативном режиме корректировать решения, которые принимаются, может быть, разрабатывать новые решения, опираясь на вашу позицию – позицию практиков», – подчеркнул он.

Одной из тем для обсуждения стали перспективы введения пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС. Участники согласились, что европейский трансграничный налог, как и другие формы углеродного ценообразования, которые в перспективе возникнут в мире, станет вызовом для российской экономики. Необходимо продумать реакцию по большому спектру измерений: от переговоров с Евросоюзом до необходимых мер по структурной трансформации российской экономики.

В ходе дискуссии были обозначены темы для дальнейших заседаний, включая подготовку к Конференции сторон РКИК ООН в Глазго, развитие инструментов устойчивого финансирования, более активное отражение социальных аспектов ESG, совершенствование углеродного регулирования в России.

Среди компаний и экспертных центров, принявших участие в дискуссии, – «Росатом», «Сбер», «Росбанк», «Металлоинвест», ОК «Русал», «АЛРОСА», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Сахалин Энерджи», а также НИУ ВШЭ и МШУ «Сколково».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что для Госкорпорации «атомная энергетика является низкоуглеродным источником генерации, при её производстве отсутствуют прямые выбросы парниковых газов».

«С учётом мирового приоритета борьбы с климатическими изменениями фундаментально важно признание атомной энергетики – и в России, и в мире – как энергетики устойчивой и зелёной. «Росатом» имеет свои инициативы, сопоставимые с каждой из 17 Целей устойчивого развития по своей значимости и, безусловно, заинтересованы совместно работать над исполнением ЦУР на уровне нашей страны. Мы активно занимались в своё время спонсорством мирового штаба WorldSkills и сформировали вокруг себя мировое экспертное сообщество по подготовке кадров. Мы даже имели смелость произнести 18-ю Цель устойчивого развития под названием «человек» для создания условий для раскрытия потенциала человека и формирования человекоцентричной, талантоцентричной системы подготовки кадров», – сказал он.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что РСПП считает важным взаимодействие с Советом по всему кругу тем и вопросов, связанных с устойчивым развитием и продвижением Повестки-2030 ООН.

«Одна из важнейших для РСПП тем – климатическая повестка. В 2020 году в РСПП был создан Комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Особого внимания требуют вопросы, связанные с возможным введением в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования и выработкой совместно с государством комплекса мер по снижению для российского бизнеса связанных с этим рисков, а также последствий климатических изменений. Деловое объединение готово подключиться к переговорам с ЕС по данной теме», – отметил Александр Шохин.

Он обратил внимание на необходимость расширения практики ответственного инвестирования, создания для этого благоприятных условий, а также развития качественных инструментов оценки.

«Растущее значение факторов устойчивого развития, формирует запрос на их анализ и оценку в деятельности компаний, в том числе в рамках индексов и рейтингов устойчивого развития (ESG-индексы). Такая оценка служит поддержкой как инвесторам, так и ответственным компаниям, способствует продвижению лучшей практики», – подчеркнул Александр Шохин.

В числе важных задач президент РСПП отметил создание системы регулярного мониторинга и оценки результатов достижения ЦУР-2030, включая участие в этом бизнеса.

«Учитывая важность адекватного отражения вклада бизнеса в достижение Целей устойчивого развития, будет полезным, если Минэкономразвития России подготовит рекомендации для компаний по включению набора соответствующих показателей в их добровольные нефинансовые отчеты. Это будет способствовать обеспечению большей сопоставимости раскрываемой информации и более полному учёту вклада бизнеса. Совет в рамках своей деятельности эту работу мог бы поддержать», – отметил он.

Старший вице-президент «Сбербанка» по ESG Татьяна Завьялова рассказала о конкретных проектах, над которыми работает банк в рамках концепции устойчивого развития. Во-первых, это корректная и своевременная оценка и учёт ES- рисков и последствий введения трансграничного углеродного регулирования, а также других возможных регуляторных механизмов и требований инвесторов.

«Мы провели стресс-тестирование нашего портфеля с точки зрения углеродного налога, а также проанализировали ESG-риски для 28 подотраслей в составе портфеля «Сбербанка», эта работа будет продолжена в 2021 году. По итогам этого анализа для нас очевидно, что требуются комплексные меры по адаптации секторов экономики к новым экономическим условиям, учет ESG-рисков в банковском секторе, формирование ESG-рейтингов/ESG-профилей компаний, которые могут быть использованы банками, условно, по аналогии с кредитными историями», – рассказала она.

Во-вторых, банк развивает механизмы ответственного финансирования и пакет мер для модернизации экономики, продолжила Татьяна Завьялова.

«Здесь речь идёт не только о зелёных инструментах, которые всё чаще обсуждаются на различных площадках, в том числе на профильной рабочей группе Минэкономразвития, но и социальных инструментах, например социальных облигациях. Важно параллельно с созданием самих банковских продуктов подключать механизмы стимулирования на различных уровнях», – считает она.

Председатель правления Росбанка Илья Поляков отметил, что устойчивое развитие является одним из основных фокусов стратегии развития банка до 2025 года.

«Мы видим конкретные возможности к расширению продуктов устойчивого финансирования для поддержки российских компаний. В их числе – зелёные кредиты, зелёные и социальные облигации, зелёные продукты торгового финансирования. Миссия банков – вести диалог с компаниями по устойчивому развитию. Для того чтобы продвинуть тему вперёд, необходимо ускорить дискуссии механизмам субсидирования или льготного фондирования для банков, которые связаны с устойчивым развитием, – полагает он. – Более 20 лет группа Societe Generale занимается темой устойчивого развития. Мы как часть группы Societe Generale будем рады поделиться нашим международным опытом, который уже был реализован на российском рынке. В 2021 году мы планируем зарегистрировать собственную программу зелёных и социальных облигаций, которая будет соответствовать российскому законодательству и учитывать передовой международный опыт Societe General».

«Сегодня на повестке дня остро стоят вопросы изменения климата, требующие совместных усилий бизнеса, общества и государства по сокращению выбросов и движению в направлении низкоуглеродной, циклической экономики», – отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Он добавил, что оперативное внедрение практики регулярной оценки воздействия на климат и формирование целей по снижению выбросов СО2 как на государственном, так и на корпоративном уровне является особенно актуальной темой с учётом анонсированного введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Андрей Гурьев подчеркнул, что поручение Экспертного совета о возможности подключения России к международным климатическим инициативам является важным и своевременным, требует проработки в профессиональном и научном сообществе.

Председатель совета директоров Группы компаний Ingka («ИКЕА») в России Патрик Антони предложил включить ряд пунктов в повестку работы Экспертного совета. По его мнению, в сфере возобновляемой энергетики таковыми могли бы стать «создание прозрачных механизмов для приобретения зелёной энергии на рынке, улучшение условий для инвестирования и развития частной генерации, дополнительные условия для стимулирования перехода предприятий на возобновляемую энергию, в том числе для предприятий-экспортёров».

В области экологически чистого транспорта Патрик Антони предложил обсудить «механизмы стимулирования для расширения использования экологического транспорта в коммерческих перевозках, повышение доступности коммерческого электротранспорта на рынке, развитие инфраструктуры для электротранспорта».

Ещё одна тема, по его словам, – развитие индустрии переработки отходов и повышение доступности переработанного сырья.

«В этом направлении мы готовы делиться накопленным опытом и знаниями по применению более экологичных технологий в производстве товаров», – сказал он.

Комментируя тему углеродной нейтральности, директор по связям с государственными органами ОК «Русал» Олег Вайтман обратил внимание на положительные показатели компании, учитывая, что производство алюминия по определению энергоёмкое.

«Сейчас одна из наших марок алюминия имеет углеродный след в 2,6 тонны СО2 при средней европейской цифре 4,2, мировой – 13. При этом в мире уже намечается тренд, когда крупные клиенты начинают смотреть на то, какую продукцию им поставляют. И некоторые даже готовы платить премию за низкий карбоновый след. Поэтому мы будем предлагать в Совете выходить на площадку Еврокомиссии с вопросами по отраслевому регулированию ценообразования на определённые товары, которые имеют углеродный след», – сказал он.

По словам руководителя департамента стратегии и инноваций компании «Газпром нефть» Сергея Вакуленко, одним из направлений работы Экспертного совета может стать «формирование общей переговорной позиции РФ при выработке новых регуляторных, фискальных и тарифных механизмов, направленных на достижение целей климатической повестки».

«Необходимы механизмы, обеспечивающие честную конкуренцию между различными технологическими путями достижения этих целей, а не преференции той или иной технологии или сектору экономики. В частности, проекты по улавливанию, хранению и использованию углекислого газа могут оказаться достаточно дешёвыми и проще реализуемыми и масштабируемыми, чем многие меры, которые сейчас на слуху. Сейчас не существует рыночных механизмов, стимулирующих развивать такие проекты, но появление международно признаваемой национальной системы учёта выбросов и секвестрации, позволяющей монетизировать проекты CCUS, создаст такую возможность. Для нефтяных компаний это было бы хорошей возможностью использовать свои компетенции», – отметил он.

Начальник департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» Наталья Гончар отметила «драйверную роль Минэкономразвития, РСПП и Российской сети Глобального договора ООН в достижении целей устойчивого развития».

«Это не только специальные мероприятия. Самое главное – это практический и методический инструментарий, который активно распространяется в российском деловом сообществе. Мы активно в этом участвуем и очень поддерживаем усилия государства в направлении достижения Целей устойчивого развития», – сказала она.

Председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» ООН в РФ Александр Плакида констатировал, что «значимость Повестки устойчивого развития растёт, достижение ЦУР-2030 становится стратегическим приоритетом как для корпоративного сектора, так и для государств». Создание Экспертного совета при Минэкономразвития он назвал «одним из необходимых и ожидаемых бизнесом шагов», поскольку «объединение усилий даст кратно больший результат».

«Ключевой задачей мы считаем разработку национального плана или аналогичного по статусу и сути документа, который будет определять политику России в повестке устойчивого развития, приоритеты и задачи», – отметил Александр Плакида.

По его мнению, вопросы, которые определяют текущие приоритеты и вызовы для бизнеса, лежат в области практики и экспертизы.

«Бизнес хочет знать, что делать, чтобы запустить процесс трансформации, как и какие KPI установить, как сформировать долгосрочную стратегию с учётом ЦУР и успешно её реализовать. Всем участникам трансформации и перехода к новой парадигме развития (это и государство, и бизнес, и общество) нужна экспертиза – библиотека знаний, обучение и образовательная платформа, научные исследования для принятия обоснованных решений», – считает Александр Плакида.

Заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров выразил уверенность, что изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов будут играть ключевую роль в международной повестке в ближайшие десятилетия.

«И для сохранения конкурентоспособности крупным российским компаниям недостаточно просто двигаться вперёд – важно делать это как минимум не медленнее своих конкурентов. <…> В России сокращать выбросы дешевле, чем в Европейском союзе, а потому наша страна выиграла бы от введения полноценных рыночных инструментов сокращения выбросов и интеграции их с европейскими. Бизнес опасается углеродного регулирования в стране, так как видит в нём дополнительную налоговую нагрузку. Однако есть множество способов сделать такое регулирование фискально нейтральным. Есть значительный потенциал для внедрения цен на углерод в налогообложение энергетики. Например, при частичной замене НДПИ на налог на потребление энергии с его дифференциацией по источникам энергии в зависимости от их углеродного следа создаются стимулы к энергосбережению и использованию более чистых источников энергии, но это не приводит ни к росту фискальной нагрузки на бизнес в целом, ни к повышению энергетических цен», – сказал Игорь Макаров.

Главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting Екатерина Герус поделилась своим видением роли ESG в текущих условиях в эфире ESG Talks на канале Технопарка Сколково. В ходе обсуждения упоминалось, что ESG сегодня — это не только инструмент получения рейтингов или привлечения инвесторов, но и возможность развиваться эффективно с учетом интересов будущих поколений, принимать в расчет потребности современного потребителя и сотрудника. Основные тезисы интервью — в нашей статье.

Вера Солдатова

Редактор Ecostandard.journal

Екатерина Герус

Основатель и главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting

Обзоры, интервью, свежие новости и изменения в законодательстве — оперативно в нашем Telegram-канале. О самых важных событиях — в нашей группе ВКонтакте.

Важность ESG в современных условиях

Вопрос сохранения актуальности ESG активно обсуждается на всех экспертных площадках начиная с февраля предыдущего года, когда произошли серьезные политические и геополитические изменения. Стали появляться отдельные мнения, что внедрение ESG не имеет такого смысла, как раньше, и в сложившихся условиях не стоит тратить на это ресурсы. Однако в основе ESG-подхода лежит забота о будущих поколениях, а также поиск решения глобальных проблем, которые требуют объединения усилий всех стран мира. В числе этих проблем, согласно глобальным целям в области устойчивого развития ООН:

- изменение климата;

- бедность;

- нарастающее неравенство;

- и множество других проблем, которые не теряют актуальности из-за изменений в политической ситуации.

Несмотря на то, что многие европейские партнеры сейчас ушли с российского рынка и разорвали существующие контракты, по-прежнему сохраняется взаимодействие с партнерами в Азии. Следование принципам ESG — это глобальный тренд, и любой производитель, партнер, с которым взаимодействует российская компания, предъявляет требования в области ESG. При этом уровень развития ESG-практик в компании будет одним из решающих факторов в предложении о сотрудничестве.

Конечно, приоритеты бизнеса претерпевают временные изменения. В реалиях повсеместного сокращения бюджетов многие компании сокращают финансирование, например, инвестиционных проектов, связанных с экологией. Одновременно возрастает необходимость заниматься социальными аспектами — больше говорить со своими сотрудниками, работать с местными сообществами.

Екатерина Герус

Основатель и главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting

ESG — это также эффективная модель бизнеса. Многие российские компании за последние несколько лет осознали, что интеграция ESG аспектов в деятельность ведет к увеличению стоимости бизнеса, что просматривается в разных сферах, например:

- если бизнес заботится об окружающей среде, работает над тем, чтобы избежать нарушений экологического законодательства, сокращаются риски компании, в том числе риски административных правонарушений, штрафов;

- если бизнес активно работает со своими сотрудниками, уделяет внимание их развитию, мотивации, слышит их ожидания и запросы, обеспечивает комфортные условия труда, то сокращаются издержки на поиск новых сотрудников, увеличивается производительность труда, повышается лояльность персонала, что обеспечивает желаемый для компании эффект.

ESG помогает минимизировать риски, что сейчас как никогда актуально: ситуация очень быстро меняется и обязывает просчитывать возможные сценарии, быстро адаптировать деятельность организации к новым условиям. Уже в начале пандемии компании, которые начали ESG-трансформацию до ее начала, быстрее и проще других адаптировались к возникшей ситуации и раньше вышли на стабильные финансовые показатели. Сейчас ситуация в целом аналогичная: нужно учитывать текущую обстановку, но также подразумевать риски, взаимодействовать со стейкхолдерами. В конечном счете эти действия приведут к повышению эффективности бизнеса.

Взаимодействие с основными стейкхолдерами

В теории ESG понятие стейкхолдеров включает в себя все взаимосвязанные стороны, которые так или иначе взаимодействуют с компанией, и на которые компания оказывает воздействие в ходе своей деятельности. К числу ключевых стейкхолдеров относятся:

- сотрудники — людям важно, чтобы их слышали, понимали и работали с их волнениями. Стоит транслировать стратегию бизнеса, потому что в обществе в целом сейчас очень высокая степень неопределенности, страха перед будущим. Это становится стрессовым фактором и значительно снижает эффективность работы;

- поставщики — крайне важно обеспечивать ответственные цепочки поставок. Устойчивость достигается как раз через все звенья этой цепи;

- клиенты — взаимодействие с данной группой стейкхолдеров в большинстве компаний находится на очень высоком уровне, поскольку напрямую влияет на рост финансовых показателей. Весь крупный бизнес давно выстроил систему обратной связи, эффективный диалог, чтобы максимально соответствовать ожиданиям своих клиентов. С точки зрения устойчивого развития здесь появляется понятие ответственного маркетинга как способа транслировать философию устойчивого развития;

- местные сообщества — многие компании, ведущие деятельность в регионах, давно осознали важность эффективного взаимодействия с региональной властью и местными группами. Необходимо, чтобы благотворительная деятельность, деятельность по взаимодействию с местными сообществами была интегрирована в стратегию устойчивого развития, соответствовала ЦУР ООН для их максимальной эффективности по аналогии с западными компаниями;

- СМИ и медиа — важны потому, что создают информационное поле, формируют повестку, а также могут влиять на имидж компании.

Коммуникационная стратегия в ESG

Коммуникационная стратегия в ESG существенно отличается от классической: нужно иначе преподносить информацию, раскрывать нефинансовые показатели, рассказывать о мероприятиях, инициативах компании, которые она предпринимает, чтобы достичь устойчивого развития. Для этого рекомендуется вносить изменения на сайте, иначе представлять своих руководителей, писать о деятельности, заводить отдельную рубрику на сайте и в соцсетях, рассказывая о проектах по устойчивому развитию.

На данный момент имеется много недоработок даже у тех компаний, которые давно занимаются темой ESG. Немногие системно подходят к изменениям коммуникационной стратегии.

Необходимые компетенции для устойчивого развития

Иные требования предъявляются и к специалистам по устойчивому развитию и ESG. С одной стороны, набор компетенций любого руководителя, и в том числе руководителя по устойчивому развитию, включает базовые навыки:

- умение решать проблемы;

- ведение переговоров и общение с людьми;

- ответственность;

- стратегическое мышление;

- умение просчитывать все возможные сценарии развития ситуации;

- разработка плана действий с учетом этих сценариев.

С другой стороны, для лидеров по устойчивому развитию особенно важно системное мышление. Важно понимать, что любые действия влияют на планету и общество в целом, нести ответственность за свои решения. Руководителям ESG департаментов нужно осознавать, что один человек, как правило, не обладает всеми необходимыми компетенциями в области устойчивого развития, чтобы закрыть весь фронт работ по этому направлению в компании. Данная сфера слишком объемна и глубока, так как охватывает практически полностью деятельность предприятия.

Когда компания проходит процессы ESG-трансформации, то меняется полностью — невозможно трансформировать деятельность, скажем, только экологического департамента или департамента КСО. И от специалиста по устойчивому развитию, а чаще всего в крупных компаниях это не один специалист, а группа специалистов, отдельный департамент, требуется понимание того, как те или иные аспекты нефинансового характера влияют на финансовые показатели бизнеса.

Екатерина Герус

Основатель и главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting

Приверженность молодого поколения принципам устойчивого развития при выборе работодателя

При работе с молодыми сотрудниками, в том числе не относящимися в своей деятельности к сфере ESG, наблюдается тренд: люди стали задумываться о том, как бизнес ведет свою работу, какие услуги или продукцию предлагает, как относится к своим сотрудникам. Для молодого поколения это становится принципиальным вопросом, так как у них другие взгляды в целом, сформированные осознанием того, что грядет экологическая катастрофа. Эти люди думают о глобальных проблемах, ищут информацию, и, конечно, для них важны аспекты, связанные с устойчивым развитием в компании, где они работают. Вдобавок, у таких соискателей совершенно другие ожидания от работодателя — это и возможности профессионального развития, обучения, участия в благотворительных проектах.

Принципы устойчивости для малого бизнеса

В 2021 году запрос компаний малого и среднего бизнеса был связан с необходимостью встраивания в ответственную цепочку поставок. Теперь большинство этих компаний взяли паузу и малый бизнес решил подождать с интеграцией ESG принципов в свою деятельность. Однако есть меры, которые не требуют значительных инвестиций и могут быть осуществлены в ближайшее время:

- удовлетворять запрос на более экологичную упаковку;

- разрабатывать сервисы и услуги, связанные с улучшением здоровья и здоровым образом жизни.

Для тех, кто только начинает внедрять принципы устойчивого развития, важно уже выстраивать свой бизнес с учетом цикличности экономики, предусматривать и просчитывать, как будет перерабатываться их продукция в будущем, каким образом использовать вторичное сырье, сокращать количество отходов и прочее.

Екатерина Герус

Основатель и главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting

Условия, создаваемые государством для развития инвестирования в ESG программы

Несмотря на все негативные тенденции, которые происходят последние месяцы, на уровне государства подтверждается приверженность выбранному курсу на устойчивое развитие. В минувшем году регуляторы много для этого сделали:

- президентом даны указания разработать критерии поддержки инвестиционных ESG проектов

- принят закон о необходимости оценки углеродного следа;

- даны указания Центробанка банкам России о необходимости внедрения ESG принципов в их деятельность.

Многие крупные банки уже внедрили ESG аспекты в систему кредитования — при анализе заемщиков принимается во внимание их ESG статус, и это тоже становится важным аргументом при ответе на вопрос, зачем нужно ESG. Бизнес, который системно ведет деятельность по устойчивому развитию, может рассчитывать на более выгодные финансовые условия при получении кредита.

Разрабатывается система национальных ESG стандартов в различных областях. Они основаны на принципах международных организаций, но уже учитывают российскую специфику, особенности менталитета и законодательства. Скорее всего, уже в ближайший год появятся результаты этой деятельности — сформированные требования, например, о необходимости публиковать нефинансовую отчетность, обязательство выпускать отчет об устойчивом развитии.

Для подготовки качественного отчета нужно как минимум в течение трех лет системно сокращать потребление ресурсов, вести статистику, внедрять новые технологии. Когда компания столкнется с необходимостью выпустить отчет, а эта деятельность не велась на должном уровне, необходимая статистика не собиралась, создать информативный отчет будет сложно. Поэтому компаниям стоит уже сейчас, как минимум, наладить систему мониторинга основных показателей, которые затем войдут в отчет.

Многие международные организации, которые работали на российском рынке, например, BREEAM, прекратили сотрудничество с нашими компаниями, но несколько крупных российских организаций в сфере девелопмента и строительства разработали свою методику, которая будет активно внедряться. Национальные стандарты уже появляются, например, в сфере «зеленого» строительства. Еще один планируемый к внесению в таксономию зеленых проектов российский стандарт — «Клевер» (CLEVER), сопоставимый по требованиям с международными сертификатами (LEED, BREEAM, частично WELL). При его создании эксперты учли экономические, климатические и другие национальные особенности, а также доработали организационные пробелы процедур сертификации.

Цифровизация ESG: осуществимость полного перехода

Нельзя обойти стороной тренд цифровизации и применения новых технологий. На сегодняшний день новые технологии помогают сократить потребление ресурсов, выбросы парниковых газов и прочее. Подробнее о кейсах цифровизации в ESG можно прочитать в нашей статье.

Тем не менее, полный переход к цифровизации, на мой взгляд, нецелесообразен — необходимо учитывать особенности конкретной отрасли, культурные и ментальные особенности различных возрастных групп. Например, для книжной отрасли использование цифровых технологий в плане сокращения использования бумаги является положительным фактором, но насколько удобно использовать электронную книгу бабушке, которая читает сказки внукам?

Екатерина Герус

Основатель и главный эксперт консалтингового агентства ESG Consulting